2008年06月の記事

全48件 (48件中 1-48件目)

1

-

おせっかい

おせっかい(お節介)とは、お世話を焼くことだけれども、余計なお節介、余計な口出しという言葉があるように、これを嫌う人が多いものだ。余計なお節介、余計な口出しというものは、元来、親のようにその人への厚意を以って、口出しをするんだけれども、傾向としてはお世話しないようになってきているように思う。理由は、嫌われることが多いから、、、。ところが、口出しはされなくなっても、半人前で、役立たずで、どうしようもない状況は、そのままで、今度は、世間様がその人をつま弾きにすることもある。要するに、役立たずなのだ。有難くお節介を受けるか、役立たずとして、つま弾きに合うのか、それは自由である。ともかく、最初からできる人などはいないのだから。かくして、世の中には役立たずが再生産されている。あなたがそうでないことを祈るだけだ。記:とらのこどもps お節介をありがたく、受けましょう。 勇気を出して、お節介をしましょう。 相手のために、自分のために、全部の幸せのために!!

2008.06.30

-

ゆるされざるもの

辻原登さんの小説で「許されざる者」という作品がある。このなかで、主人公の夫人が質問を受ける。質問をしたのは、戦争に旅立つ直前の凛々しい甥である。「叔母さん、いま、しあわせですか?」夫人はなんてことを聞くのだろうと思いつつ、今までの結婚生活を頭のなかで考える。ぐるぐるぐると思考を巡らす。この子は、あのこと、このことを知ってるのだろうか。そんなことも考える。いや、知っているはずはない。しあわせなのですか、という問いを、思いがけず、戦地に赴こうとしている甥から突きつけられて、夫人ははじめて、これまで一度も、結婚生活の幸不幸について自覚的でなかったことに気づいた。でも、世間でおこなわれている結婚生活なんてみんなそんなものじゃないかしら?とつぶやく。だけど、わたしの別の選択が許されていたとしたら、つまり、もし、結婚前にあの方と出会っていたら。。。。夫人の心の動きは奇怪である。彼女は、もしを過去という時間においているつもりだが、じつは未来の中で考えているのである。だからこそ、胸がこんなにときめくのだ。(中略)それに気づいたとたん、夫人はこれまでに抑えこまれていたひそかな願望を直視せざるを得なくなった。 世界の不倫統計なるものが、本に出ている。 それによると、最近1年間に良人以外の異性と性交渉を持った人は5%。世界平均。 いかがでしょう、多いですか?少ないですか? 記:とらのこども@休日再掲シリーズ

2008.06.29

-

IPCC/地球温暖化の嘘

世紀のから騒ぎ今日、氷河に覆われているグリーンランドは、昔(10世紀から12世紀)、緑地があり農場もあった。まさにグリーンランド(緑の地)だったのである。このグリーンランドの逸話を知っている人は結構いる。その後、地球は16世紀から17世紀に寒冷化した。しかしそれからからまた温暖化して今日に到っている。このように数百年のサイクルで地球は寒暖を繰返しているのである。つまり「『人間』が排出した二酸化炭素」に関係なく、地球は寒くなったり暖かくなったりしていると考える方が理にかなう。筆者がIPCCの意見を「まゆつば物」と感じたのは、地球上の化石燃料の埋蔵量からである。原油の確認されている埋蔵量は富士山一つにもならないという話である。世界中の埋蔵原油を全部集めても、富士山の五合目あたりから上部分の程度のものと推定されている(暇な人は計算して下さい)。つまり人工衛星から見えるかどうかの僅かな量である。その程度のものを燃やして地球の温度が左右されると考えるのがおかしい。地球の温度はもっと大きなメカニズムで動いていると見るのが正しいと筆者は考えてきた。またIPCCには科学者集団としてあるまじき雰囲気がある。化石燃料の消費が飛躍的に伸びた1940年から1980年の40年間に、なんと地球の気温は反対に0.1度下がっている。しかし一般の人々は、産業革命以来「『人間』が排出した二酸化炭素」によって一貫して温暖化が進んだと思い込んでいる(思いこまされている)。このデータ(事実)はIPCCも持っている。ところがIPCCは、これに対してなんと「この間、産業活動が激しく、石炭・石油が燃やされエアロゾル(浮遊物質)が飛散し、雲ができ気温が下がった」とその場しのぎの言い訳を行っている。またIPCCは二酸化炭素の10倍の温暖化効果を持つ水蒸気についての言及を、最新の報告書からカットした。さらに驚くことに地球温暖化の原因は「『人間』が排出した二酸化炭素」の可能性が高いとしかIPCCは言ってはいないのである。まさに逃げ場を作っているのである。(中略)省エネ推進と代替エネルギー開発は極めて重要な急務である。しかしこれはCO2排出削減とは関係がない。まず他国にエネルギーを依存すること自体が極めてまずいと考える。食料の輸出規制の動きを見れば、将来、これがエネルギー輸出の規制にまで及ぶことが容易に想像される。またなによりも今後、温暖化ではなくむしろ地球の寒冷化によってより多くのエネルギーが必要になると思われるのである。 経済コラムマガジン「地球の寒冷化」より抜粋。http://www.adpweb.com/eco/eco528.html「異説・地球温暖化」東京工業大学 丸山茂徳先生 必見です!!http://www.hondafoundation.jp/library/pdfs/hofrep116_j.pdf

2008.06.28

-

日本の政府は壊れている?

政府とは何か、行政とは何か、市民とは何か。。。会社や、家庭などの単位でも同じことだが、生き続けていくために為すべきことを思考し、具体的行動を取るためにあるのではないのか?政府は本当に考えているのか?考える能力、考える組織を持っているのか?行政はどうだろう?官僚はどうなのだろう?そして市民一人一人もまたどうなのか?答えは、ひとりひとりにあるべきである。政府とはそれを体現する存在なのであるから。また、評価とは歴史である。評価とは相対的なものだ。欧米とか、中国・韓国とか、その他の国、地域に対して、より適切な対応を日本という存在が、自ら思考し、行動する存在であって欲しいと期待している。記:とらのこども小さくて何もしない政府これまで農産物の輸出国は、輸入国の輸入規制にいちゃもんをつけていた。このため日本も米の最低限の輸入量であるミニマムアクセスを飲まされている。必要でもない米の輸入を強いられているのである。しかし最近穀物の需給がタイトになり、状況が一変したのである。国際価格が上昇した場合、穀物輸出国の政府が何らかの輸出規制を行うことは止むを得ない措置である。しかし輸入穀物に頼る国はたまったものではない。日本の食料の自給率は40%と先進国の中でが際立って低い。一方、他のほとんどの先進国は100%を越えている。高い自給率の要因として政府の農産物に対する補助金政策がある。米国の農産物補助金は2兆円を越え、EUの補助金は5兆円を越えている。対する日本の補助金は7,500億円程度である。このように日本の農業が過保護という一般の認識は間違っている。日本の食料自給率が低い理由を、日本人の米離れのせいにする意見が多い。たしかに米の需要は減り続け、小麦など他の穀物の消費が増えている。しかし昔500万tもあった小麦の国内生産は、今日100万tまで落込んでいる。小麦増産の有効な手がほとんど打たれていないのである。株式や債券に比べ穀物の市場は桁違いに小さく、少ない資金の流入でも穀物価格は上昇する。米で起った騒動が、小麦でも起る可能性は十分ある。穀物市場が小さいだけでなく、石油などを含めた商品市場全体で見ても市場は小さい。せいぜい2,000億ドル程度である。ここに投機資金が流入している。一説によれば、日本からの資金が25%と一番大きいという話である。しかし今すぐにとは言わないが、米で起っている騒動が石油でも起る可能性が十分にある。まず産油国の石油消費が増えている。また石油輸出国であったインドネシアや中国は輸入国に転じた。つまり地球の温暖化問題と関係なく、次の石油パニックが起る条件が揃ってきているのである。金があるからとか、輸出国と「仲良くしている」からといって、必要な物資がいつまでも輸入できるとは限らない。経済のグローバル化や他国との相互関係を深めることには危うさが伴うことを認識する必要がある。したがって食料やエネルギーといった基本物資を海外に依存する態勢からの脱却が必要である。ところが日本政府の政策にはこのような危機感が全く見られない。代替エネルギーの開発も民間任せである。例えば太陽光発電の補助金も廃止されている。前述した小麦の増産についてもほとんど無策である。今の日本政府を見ていると、政治家にも官僚にも無力感が漂う。この背景には「財政が危機」という呪縛がある。この雰囲気は地方にも波及している。例えば今日、燃料高で出漁を取り止める船団がどんどん出てきている。政府や地方自治体が金を出せば良いのだ。政府も今日の石油高はバブルの部分が大きいと認識しているのだから、バブル部分を補填すれば良い。国にとって漁船が休業することこそ大きな損失である。たしかに構造改革を標榜する政権が続き、「小さな政府」を目指せばこのような惨状になる。現在、政治家も官僚も思考停止に陥っている。今日の日本の政府は、小さくて何もしない政府に近付いているのである。 以上、経済コラムマガジン「経済グローバル化と日本経済」より抜粋。http://www.adpweb.com/eco/eco530.htmlとらのこどものお勧めです。

2008.06.28

-

「人生讃歌」

「人生讃歌」は、長寿国家となった日本では意外に役に立つ。毎日見ていると、会話でもスラスラと出てくるかな?還暦 60 やっと人並み これから出発点古希 70 元気だ 若者に負けない心意気喜寿 77 少しは 人生にも慣れてきた傘寿 80 まだまだ 世の役に立ちたいもの半寿 81 これで人生 ようやく半分米寿 88 それでも お米が食べ足りない卒寿 90 人生には卒業はない筈だ白寿 99 せめて 百歳になってから百寿 100 ひとつの節だが まだまだ未熟茶寿 108 もっともっと お茶を飲んでから皇寿 111 そろそろ ゆずろう日本一昔寿 120 心づもりは できたけど天寿 162 これで人生 全うです それにしても、天寿162歳は凄い。。。 こんなにたくさんあるんですねえ。ちょっとびっくりです。 記:とらのこども

2008.06.26

-

私の好きな人

私の好きな人。夏帆ちゃん!

2008.06.25

-

嫌な人から逃げてはいけない。

嫌な人というのは、いろいろあるだろうけど、一般に、指摘されたくないことを指摘する人を指して、「苦手な人」なんだろう。そう思うんですね。例えば、先生だったり、先輩だったり、母親だったり、、、どうも、合わない。どうも、頭が上がらないって人がいるもんです。でも、そういう人は、あなたのことが見えるんです。なぜかしら、ばれちゃう。なぜかしら、ゴマカセナイ人なんです。そういう嫌な人から逃げるのは簡単です。でも、不思議と同じタイプの苦手な人がまた現われる。また逃げる。。。また現われる。。。そういう人とうまく付き合うことで、よいことが見えてくる。自分がわかる、知りたくない部分の自分がわかる。だから、嫌な人、苦手な人から逃げてはだめです。その人は、とってもありがたい人なんです。それがほんとに分かってくれば、大きく成長できる。わたしは、そう思うんです。その人は、案外、あなたのことを好きなんです。いかがですか?、知ってました?ついでですけど、逆もまた真なりです。一生、苦手なままなんですけど、得難いありがた~い人です。だから、嫌な人、苦手な人を大切にしましょうね。そうすると、きっと素敵なことがあります!!ほんとです!!記:とらのこども

2008.06.24

-

たいせつなこと

世間には、いろいろな性格の人がありますよね。それは、その人、その人のものだから、そのままでいいんです。中には、どうでもよくないと云う人もあると思います。30年、40年と自分の性格と付き合ってて、「もう嫌になる。。。」と云う人もあるでしょう。でも、まじめさだけは失いたくないと云う人もあるでしょう。ですから、性格なんてどうでもいいんです。どんな性格でもよろしいですから、いつも機嫌がいいってことです。人格で、一番、大切なことは、機嫌のいいこと。機嫌の良い人は、温かくて、やさしくて、人が寄ってきます。きっと良い考えも浮かぶことでしょう。ということで、皆様、ご機嫌よう。ゆったりと週末をお過ごしくださいませ!記:とらのこども

2008.06.22

-

気付きと、気付かせる気持ち

わたしは誰にたいしても、たいしたことはできない。1日働いても、1日分の土くれを、どこか少し離れたところに持っていくだけだ。わたしはこどもにたいしても、たいしたことはできない。教えようとして迷惑がられて、良いことをさせようとして反抗されるのだ。よいことをさせようっていうのは何だ?おしえるっていうのは何だ?わたしは誰かにたいして、たいしたことはできない。でも、がんばれよと言うことはできる。一緒にもっこを担ぐこともできる。わたしはこどもにたいして、たいしたことはできない。でも、何かに気付くヒントを与えることはできる。一緒に喜ぶこともできる。そして、上司であり、親であるのだから、「安心」して、会社でも、家庭でも過ごさせてあげたいと思っている。そのために、今日もわたしはここにいる。記:とらのこども/休日リサイクル

2008.06.21

-

男と女のもしかして? (休日リサイクル)

男が出張に行く。国内のときもあれば、海外のときもある。数日で帰ることもあれば、1週間、2週間と帰らないときもある。女は待つ。殆どの女は、男は帰ってくると思っている。そして男は帰ってくる。男は帰るのが仕事、女は子供と待つのが仕事なのだ。もしかして?ということも、ある。行っている間に、もしかして事故もあろうし、待っている間のもしかしてもある。ある、というのは可能性のことだ。ほんとうは何もない。ただ、このもしかして?が人間関係を形成するのだ。もしかして、帰ってこない。もしかして、本当に別れるときがくる。もしかして、あの秘密が解るときがくる。もしかして、そんなことが!!人間関係は距離感だ。距離感とは頻度だ。飛び込みたいと思う衝動が無いはずはないのだ。誰しも飛び込みたい。出張に出ると、それが分かる。待っていると、それが分かるときがある。もしかして!?それがあるから、逆説ではあるが、今日も無事に夫婦でいられるのだ。もし無ければ、落ちるところまで落ちることがある。それこそ、本物の不幸だろう。記:とらのこども/休日リサイクルシリーズps もしかして?、と全く思わない男も、女もたまにいる。 彼は、幸せ者か? それとも。。。

2008.06.21

-

自分の場所は、自分で創る!

「幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだよ。」と水前寺清子は歌った。バレーが好きな人がいたとしても、何もしなければバレーはできない。俳句が好きだとしても、俳句仲間との幸せは交流あってこそのものだ。自分の場所は、自分で用意する他はない。先生や、親や、友達が用意するものと誤解している者がまれにいる。手を差し出せば、その手を取ってくれる人もいるだろう。声を掛ければ、ちゃあんと返事してくれる人もあるだろう。知り合いになればこそ、いろいろな話しもできるし、遊びにも行き、共に酒食を、夢を語らうことも、いっぱいあるのだ。「四つのお願い聞いて~、聞いて欲しいの~」と歌ったのは、ちあきなおみだった。彼女は凄かった。コンサートを思い出すだけで、今なお鳥肌が立つ。(話しが逸れた。)とにかくにも、あなたは、あなたの場所を自分で作らねばならない。それも、ひとつだけでなく、三つ以上用意しましょう。四つくらいあれば、ばっちりだろうと思う。まずあなたの家族、次にあなたの職場、もうひとつ、あなたの場所を。消防団でもいいし、婦人会でもいい。俳句の会でもいいだろう。もうひとつは、あなたで考えてみてください。もし、私なら。。。そうすれば、どこかでトラブルがあっても、他のコミュニティの人があなたを助けてくれる。支えてくれる。夢を語って、旅行に行くこともあるだろう。お金を出し合って、ちょっとした慈善活動もあるだろう。もしかすると、ビジネスチャンスを掴んで独立に結実することもある。忘れてはいけないのは、与えられるのではないということ。自分の場所くらい自分で作れ、ばかものよ!そう誰かが叱咤激励して、あなたを見守っているのだから。勉強もよし。遊びもよし。好きな世界であれば、なお素晴らしい。手を伸ばせば、きっと手にはいる。記:とらのこども参考:ちあきなおみ/四つのお願いhttp://www.biwa.ne.jp/~kebuta/MIDI/MIDI-htm/Yottsu_no_Onegai.htm

2008.06.21

-

西尾幹二『GHQ焚書図書開封』(徳間書店)

巨大な現代史の空白がなぜうまれたのか?GHQは日本の歴史と精神を抹殺するために多くの古典的良書に焚書を命じた(評 宮崎正弘) ♪西尾幹二『GHQ焚書図書開封』(徳間書店)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://www.boople.com/bst/BPdispatch?isbn_cd=9784198625160戦後派と言っても小生は昭和21年生まれだから、戦前のことをまるで知らない世代である。引き揚げ者一家だったので、父の郷里とされた金沢の親戚をたより、軍隊の宿舎跡を改造した「引揚げ者聚落」に住んだ。昭和30年まで。小生一家が割り当てられたのは、野村練兵隊の馬小屋を改造した粗末なもので、隣りとはベニヤ1枚の仕切り。向こう三軒両隣は満洲からの引揚げ組が多かった。ある日、父親が5級スーパーというラジオを買ってきたら、たちまち隣近所から苦情がでた。性能が良すぎて、他の家のラジオが聞こえないというのだった。毎日のように井戸端会議で聞かされたのはソ連兵の悪辣きわまりない粗暴な振る舞い、そして朝鮮人への不信感だった。どれほど悲惨な目にあったかを周囲の口は語った。引揚げ者の聚落は外地から命からがら逃げ延びてきただけに民族的絆で結ばれ、団結が強く、町内行事も多彩で、餅つき大会もあった。町内運動会など500人以上の参加、戦後の貧困の時代だからだった所為か、日本人は或る精神的な絆で結ばれていたように思う。引揚げ者村は地方行政の区割りにさからって勝手に「平和町」と付けた。共産党も強かった。ものごころ付いたとき、日本は独立していた。主権は回復されていた。あの時代の記憶と言えば、ともかく周囲にモノがなかったこと、おやつも手に入らず、米兵が通るとチューインガムを貰えるのではないかと思ったこと、近くの図書館に本が殆どなかったこと。町内でよく映画会があったこと。近くの山や河でよく遊んだ。♪「ウサギ追いしかの山、小鮒釣りしかの河―。だから反米感情より先に反ソ感情が大きく、小学校では寧ろアメリカへの憧れを抱いた。あの環境ではアメリカが「正義」に映った。それは物質への憧れを通して知ったアメリカの文化的な豊かさ、ハリウッド映画から知るアメリカの生活スタイル、やがてアメリカの小説を通して知った、彼らの考え方だった。占領時期に日本の良書、古典、とりわけ日本をただしく評価した書籍が、GHQによって焚書処分をうけていたことなど知るよしもなかった。高校生活は受験勉強の合間に生徒会活動や馬術部、そして文芸部に席を置いたが、小説濫読が趣味でスタインベックとか、ノーマン・メイラー、ドス・パソス等々。あの時代のブームとなっていたアメリカ小説を読んだ。大学でわたしはヘミングウェイ、フォークナーを学び、トルーマン・カポーティを愛読し、ついには米国をしばしば旅行するようになった。米国へ何回行っただろう?数えたこともないが、レーガン政権のときは「アジア・ジャーナリスト・プログラム」に招かれ、クラアモント研究所に一ヶ月の招待セミナー、そのほかの取材でワシントンのシンクタンクも大方は周り、日米安保セミナーでは裏方を務めた。フォード元大統領やキッシンジャー氏とも会った。ニクソン元大統領の著作も翻訳し、そのおりはニクソンに会いにNYのオフィスに押しかけて単独インタビューをしたこともあった。それほど熱意を燃やした、あの米国への興味を突然、失ったのは前世紀の最終年、すなわち西暦2000年のことだった。ある日、NYを歩いていて、見慣れた風景、文明の先端の行き詰まり、アメリカ人の精神の豊饒の喪失が不意にわたしの感受性を刺激しなくなったのだ。(この国からはもう学ぶべき事は何もないのではないか?)。 ▼GHQの闇に挑む西尾幹二氏が歳月をかけて取り組んだ本書は、占領中の焚書を一覧し、その経緯を克明に追い、さらには焚書となった書物の代表例を取り上げ、いったい何を基準にこれらの重要書物が焚書の対象になったのか、そのGHQの占領政策の背後にあった米国の意図と、その走狗となって対米協力したブンカジンや行政組織を、戦後63年目に満天下に明らかにした。これは一つの文化事業でもあり、また独立主権国家であるとすれば、当然、これまでに国家事業として完了しておくべき作業だ。数年前、西尾氏に誘われ、連続シンポジウム「日本人はなぜ戦後たちまち米国への敵意を失ったのか」に参加する機会があった。この催しは氏が主宰する「路の会」のメンバーが中心で徳間書店から記録は単行本となった。これがおそらく本書の伏線であろう。どういう書籍が焚書になったのか?もっとも焚書された冊数が多いのは野依秀一である。(へぇ、あの人が!)というのが率直な感想で、野依さんは知る人ぞ知る、その昔「帝都日々新聞」(日刊だった)の社主にして毎日、自分の新聞に健筆を振るった。大分県出身で、林房雄とも懇意だった。その関係で林房雄も週に1本ほど同紙にコラムを書いていた。小生も野依とは何回か会ったが、小柄な体格から迸るエネルギーを感じさせる人だった。偶然にも独身時代にわたしが住んでいたアパートの大家さん夫人は、この野依さんの屋敷で女中をしていたという。やはり大分の人だった。よく便所で、原稿を口述して、「その箇所は活字を大きく、これは活字を普通に」と指示していた。そういえば「帝都日々新聞」の社説は突如、活字が大きくなったりゴジックになったり、変化に富んでいた。昭和40年代初期のころの話。野依の葬儀には森田必勝と出かけた。帝都日々新聞は、野依の死去に伴って、その後、児玉誉士夫系列の人材が送り込まれ、「やまと新聞」と名前が変わった。若手ジャーナリスト志望者が、このメディアを舞台に異色なルポなどを掲載した。いや、そんなことより野依さんのことだった。戦前の著作が23冊もGHQから焚書処分とされていたのだ。いまとなってみれば『名誉』でもあるが。。武藤貞一という人がいた。戦前の活躍をわたしは何も知らないで、学生新聞を編集していた頃、西麻布にあった武藤邸に図々しく面会を求めた。いまから40年前、氏はもちろん存命していて、『動向』という月刊誌を出されていた。まったく戦前の歴史に無知な私を掴まえて怒りもせず、淡々と現下日本の劣情を憂う表情だけが険しかった。武藤貞一は昭和12年に『英国を撃て』(新潮社)を書いて、当時の大ベストセラーとなった。廬講橋事件直後には『廬講橋のあとに来るもの』を著し、初版5万部、人気絶頂の評論家でもあった。西尾氏は、この本に着目し、あの時代は「イギリスが日本の主要敵だった」と時代のパラダイムを想起させてくれる。この本への論評も熱気が込められている。武藤のところへ私が暫し通った記憶がある。理由は多分学生新聞へ、『動向』の広告を無心していたからだろう。武藤貞一著作集という広辞苑ほどの浩瀚本を頂いたこともあった。本箱を探してみたが、発見できなかった。私家版だった記憶がある。同じ頃(ト言っても2年ほどずれるが)、石原慎太郎氏の事務所(当時、衆議院議員で都知事に出る前、中川昭一氏はまだ高校生だった)に行くと、石原氏が「おぃ、宮崎君。武藤貞一って誰だ」と分厚い著作を本棚から取り出すところだった。「戦前の読売主幹ですよ」と言ったら、あ、そうと表情も変えず、読んでいる風でも無かった。この武藤貞一の著作も12冊が焚書の憂き目にあった。 ▼焚書に遭わなかったブンカジンとの対比本書を繙きながら、あれ、この人も焚書、あの本も焚書かと唸るばかりとなる。徳富猪一郎、山中峰太郎、林房雄、尾崎士郎、長野朗、火野葦平、中野正剛、石原莞爾、保田輿重郎、安岡正篤、山岡荘八、頭山満、大佛次郎。意外に武者小路実篤とか、坂口安吾、石川達三などの名前もある。まさしく占領軍の日本精神、日本歴史抹殺政策は、日本から歴史書を奪い、日本を壊滅される時限爆弾としてセットされた。合計7000冊以上の良書が、秦の始皇帝の焚書のように闇に消された。これらが消滅すれば、日本の精神の復興はままならないだろう。ただ蛇足ながら、これらの良識古典が近年、次々に復刻されているのは、頼もしき限りで、徳富の終戦日誌は全4巻、林の大東亜戦争肯定論は数年前に再刊されたが、これらは戦後の作品。戦前の復刻が続くのは安岡、頭山、保田らである。この空白期を巧妙にうめて日本の出版界を左翼の独占場とした。GHQがそこまで目論んだのか、あるいはGHQ内部に巣くったソ連のスパイたちが日本の左翼を扇動し、行政やブンカジンの協力を強要した結果なのか。焚書の対象とならなかった作家を一覧してみると或る事実が了解できる。小林多喜二、林芙美子、宮本百合子、三木清、尾崎秀美、河上肇、美濃部達吉、大内兵衛らの諸作は焚書の対象から巧妙に外されていた。日本の協力者がGHQにリストでも渡さない限り、このように「正確」な書籍の選択選別は出来なかっただろう。(これらの貴重なリストは巻末に溝口郁夫氏作成として掲載されている)。西尾氏は、この労作『GHQ焚書図書開封』(徳間書店)を通じて「米占領軍に消された戦前の美しい日本」と「簒奪された私たちの歴史」をいまこそ取り返そう、現代日本史の巨大な空白を埋めようと提言されているのである。 とらのこどものお勧めです。私もぜひとも読みます。

2008.06.21

-

日本は世界の光

日本は世界の光━━━━━━━ 加瀬 英明アメリカの民主党大統領候補レースで、バラク・オバマ上院議員がヒラリー・クリントン夫人に差をつけて、民主党の大統領候補の地位を獲得した。 オバマ議員が善戦したことは、じつに喜ばしい。といっても、私はオバマ議員が11月の大統領選挙で、大統領として当選してほしいと考えているわけではない。共和党の大統領候補は、ジョン・マケイン議員に決まっている。オバマ氏は一年生上院議員でしかなく、まったくの未知数だ。私は外交・安全保障問題に通じていて、日本を重視しているマケイン氏が、ホワイトハウス入りすることを願っている。アメリカで景気が後退し、ブッシュ大統領の人気が翳っていることから、どの世論調査でも、11月の大統領選挙へ向けて民主党が優位に立っている。だが、オバマ氏が民主党候補となったこと自体はアメリカで黒人に対する差別が大きく弱まっていることを示すものだが、アメリカにとって最初の黒人の大統領候補であって、白人のあいだで黒人に対する嫌悪感や、警戒心がいまだに強いことから、予想することが難しい。アメリカでは、今日でも白人と黒人のあいだに際立った格差がある。1世帯当たりの平均所得を較べると、黒人は白人の63%しかない。教育水準も大きく劣る。17歳の黒人少年の学力は、13歳の白人少年の水準にしか達しない。黒人は営利会社の経営者の5%しか、占めていない。20歳から34歳の黒人成年男性のうち、100人に11人が刑務所で暮している。白人の7倍の比率だ。黒人の少年の69%が未婚の母親から、生まれている。私がアメリカで学んだ1950年代後半では、黒人は多くの州で法的に差別されていた。とくに南部では学校、電車、バス、待合室、便所、食堂、プールなどが、白人と黒人に区別されていた。私は東部の一流校で学んだが、クラスに黒人はいなかった。今日ではブッシュ・父政権でコーリン・パウエル大将が軍人の頂点をきわめ、現政権でコンドリーサ・ライス女史が国務長官となり、オバマ氏が民主党の大統領候補レースでトップに立っているが、隔世の感がある。新任の在日米軍司令官も黒人である。アメリカでは若い世代のあいだで、黒人に対する差別意識が薄れるようになっている。白人と黒人のあいだの結婚件数は1970年と比較すると、7倍に増えている。私は留学中にブリタニカ大百科事典の第2次大戦後の版の「人種」の項目に、「多くの科学的調査によれば、黒人(ネグロ)は感情が不安定で、自己を抑制する力がない」と書かれていたのを憶えている。先住民のインデアンを「知能が低い」ときめつけていた。日本が4年近くにわたって戦い、アメリカを懲らしめたのが効いたせいか、日本人には触れていなかった。今日、アメリカで黒人が白人に混って活躍できるようになったのは、日本が先の大戦を大きな犠牲を払って戦ったためである。そのために、数世紀にわたって白人の苛酷な支配のもとで呻吟していたアジアの諸民族が、解放された。植民地解放の高波がアフリカも洗うようになり、アフリカの諸民族がつぎつぎと独立を獲得していった。アメリカは黒人を長い間に亘って法的に差別してきたが、黒人を抑えつけることができず、1960年代に入ると黒人の公民権の要求を受け容れることを強いられた。もし、日本が先の大戦を戦うことがなかったら、今日でも白人がアジア・アフリカを同じように支配し、アメリカにおいて黒人に対する差別が続いていたにちがいない。第2次大戦が終わるまでは、黒人はメージャー・リーグの野球選手になれなかった。プロゴルフ界でタイガー・ウッズが活躍しているが、黒人がゴルフコースでプレイすることは考えられなかった。テニスも同じことだった。アメリカで黒人が白人と並んで活躍できるようになったことは、日本の力によるものである。日本として大いに誇るべきことである。日本国民は明治に開国してから、2つの大きな夢をいだいてきた。1つは西洋の列強によって強いられた、屈辱的な一連の不平等条約を改正することであり、もう1つは人種平等の世界を創りだすことだった。幕末に海外を旅した先人たちは、アジア・アフリカで住民が西洋人によって、家畜のように使役されているのを見て、憤った。明治時代から先の大戦に敗れるまで、日本語のなかで「白魔」という言葉が日常的に使われていたのに、白人が態度を改めたために死語になっている。日本はアジア・アフリカの諸民族を解放するために、先の大戦に参戦したのではなかった。しかし、戦端が開かれると、日本の多くの青年たちが人種平等の理想の世界を実現するために生命を捧げた。昭和天皇は敗戦の翌年に、側近者につぎのように述懐された。「第1次世界大戦後の講和会議において、わが国代表によりて主張せられたる人種平等に関する日本国民の叫びは、列国の容るるところとならず、黄白の差別観は世界の各地に残存し、かのカリフォルニア州日本人移民排斥のごとき、またオーストラリアの白豪主義のごときは、日本国民をして憤慨せしむるに充分なものであった」ベルサイユ会議において国際連盟憲章が起草されたが、日本全権団が人種平等の原則を盛り込むことを強く主張したのにもかかわらず、アメリカ、ヨーロッパ諸国によって拒まれたことを指している。アメリカはフィリピンを植民地としていただけでなく、国内で人種差別を行っていた。人種差別が人類の歴史を通じて、長いあいだにわたって行われてきたが、日本が先の大戦を戦ったために、人種差別のない理想世界が招き寄せられたのだった。 (2008.6)

2008.06.21

-

腐敗する官僚システム

官僚機構の劣化 これまで戦後の貧困からの高度経済成長を演出し、治安と基礎教育を果たした官僚機構の評価は高い。しかし日本の繁栄に寄与した官僚が、いつしか国家や国民のためではなく、手元に集まる巨大な資金と権力を自分たちの利益のために使うようになったのが今日の姿だ。 つまり彼らは国家国民に奉仕するより、仲間たちの安楽と富貴に寄与する存在に成り下がったのである。6月17日の経済財政諮問会議では、税金の無駄遣いの見直しに熱意が示された。首相も増税の前提として見直し発言を行っている。しかし道路特定財源に見る一般財源後の行方は、まったく不透明だ。 官僚主導による規格規制は制度疲労を起こし、機能を不全に陥ったというわけだ。それゆえ官主導から民意を反映した政治主導に変わらざるを得ないという兆候が見え隠れする。つまりグローバル経済、IT、世界化による構造変革の前に行政の仕事は遠のき、官主導の基盤は揺らいでいる。天下り、肩たたき 現在、101ある独立行政法人(独法)は、職員数が全法人で13万人を超え、年間3兆5000億円の国費が投じられている。一方特殊法人には4500法人に2万8000人が天下り、年間5兆9000億円の税金が使われている。これら天下り先に使われる税金に無駄遣いやねじれ国会で見る道路特定財源の無駄遣いもある。しかし、公益法人や関連企業に仕事を丸投げにする、官僚の天下り先企業に対して、政治の厳しいチェックが問われている。 国家公務員には「肩たたき」制度があり、出世できなかった官僚を早く辞めさせて公益法人や独保型の企業に再就職させる「早期退職勧奨」という慣習があった。これは企業に天下った官僚OBが出身省庁に口利きして仕事を回してもらうというものだ。 これが官製談合による「お土産つき天下り」というものである。官僚の口利きで仕事が回され、税金が食い物にされてきたのも、官民の癒着構造が常態化しているからだ。優秀な官は過去の話「一流の秀才は官庁に集まる」というのが明治以来の伝統であった。確かに戦後の成長過程で官僚の果たした役割は大きく、我が国を世界の経済大国にのし上げる役割の一端は高く評価してもよい。それゆえ退職後の天下り先など、生涯の生活保証は暗黙の了解であった。 しかし安倍首相の時代は、すべての面で霞ヶ関に権力が一極集中する愚を避けようとした。「中央省庁に人材を確保する必要はなく、政策は若い政治家とそのスタッフがやればよい」という考えによるものだ。これは米国型の官僚組織とシステムであるが、米国では官僚は単なる使い走りとしか考えておらず、政権が交代すると高級官僚3000人が入れ替わる。 米国でいうエリートや世界的な秀才とは、大学院の博士課程や修士課程を修了した人がほとんどだ。今やすべての評価は世界基準であり、世界で通用する能力が評価される時代の屈折点にさしかかろうとしている。我が国では、世界に通用する人材の確保が今後の課題といえよう。官は能力主義に転換せよ 筆者は、京都大学名誉教授である勝田吉太郎氏とは、韓国や台湾での弊会主催の研究会など、長年にわたり行動を共にする機会があった。勝田氏は以前、現在の学生の質的な状況について次のように述べたことがある。「今、一学年の生徒数は京大法学部で400人、東大法学部で600人いるが、優秀な人材はどちらも20%くらいで、人物的にも信用できる。続く20%は、努力次第で先の20%に入れる可能性がある。しかし残りの60%は勉強もしないし、人格的にも問題がある。こんなダメ学生が将来官僚となって国政を預かることになれば、日本の将来は大丈夫かと心配になる」 官に人材を集め官に頼るシステムは、後進国のものである。日本は自由と民主主義が定着した先進国で、目標も多元的である。取捨選択を権力が行うのではなく、民主的に行う国として、官主導から民主導に変わることが望ましい。これは、年次主義から能力主義への移行が急がれる所以である。行政改革は民中心 先日破綻した北海道夕張市は「全国最低の行政サービス」と「全国最高の市民負担」で市民生活を苦しめてきた。財政破綻は能力のない役人たちの無策による結果物だ。夕張市にとどまらず、130億円をスキー場に投資して借金に苦しむ長野県、職員らの人件費削減と議員報酬削減に乗り出した大阪府など、山積する自治体の難問は官主導の失敗によるツケに他ならない。 現在各県では、自治体財政健全化法により、国が監視を強めているが、やることは歳出削減しかない。しかし総務相がまとめた昨年度の定員要求は、増員5952人、削減3488人で、逆に2464人の純増だ。行革には国も身を削る姿勢が必要であるが、官僚の自己増殖本能は止まらない。政治がストップをかけねば、これらは制止できないのだ。「小さな政府」実現に必要な国費削減に、行政は熱心ではないようだ。官僚行政は右肩上がりの時代には通用するが、グローバル化市場競争、低成長時代には適応できないことが証明された。官僚主導による政策形成が破綻したが、東京の石原都知事、大阪では橋本知事など民間人の登場で、これまでの無駄遣いに対する大改革が動き出した。すべてのツケは国民に 今や日本国民は、公務員の事なかれ主義と無責任体質の一掃に目を向けている。自分たちの財政破綻のツケを、増税という形で国民に背負わせようとしている。さらに医療保険制度では、高齢者を対象に大きな負担を強いた。しかも、こうした国民の死活に関わる重要案件を政争の具にする政治にも、国民の反発が拡がりを見せている。 年間で行政に支払われている人件費や一般諸経費も、妥当であるか否か再点検が必要だ。のみならず行政の無駄遣い、談合、道路公団など、数え上げればきりがない無駄な国税にメスを入れるのは、政治主導であることが肝要だ。官僚に対する世論の不信と疑惑、反発はもはや止まることがなく、待ったなしだ。公務員改革法案の成立 6月6日、自民・公明・民主の賛成多数で国家公務員制度改革基本法が参院本会議で可決・成立した。同法案の柱は、1幹部・人事を一元管理する「内閣人事局」の設置、2首相を補佐する「国家戦略スタッフ」の創設、3政官接触の記録の作成と公開・透明化、4キャリア制度の廃止などである。今回の国家公務員法改革では天下り先の廃止が先送りされたが、これは民主党政権でやりたい案件だとの意図が読み取れる。 我が国は、総理大臣の能力次第では今後思い切った大改革ができる。また世論の動向や声が制度改革の鍵を握ることになる。この公務員改革はまだ入口の段階であるが、政治主導のスタートを切るものであり、膿を出し切ることを望みたい。 自民党や民主党で、若い政治家が出番遅しと待っている。日本を改革するのは若い政治家であり、改革こそが世界と共存して自由、平和、安全、繁栄を守る日本再生への出発点だ。筆者は若い優秀な人材がまともに成長して、次世代に安心できる国を作ってほしいと願っている。山本善心の週刊「木曜コラム」<第186号>2008.06.19

2008.06.21

-

日本を永久に武装解除せよ(1)

日本を永久に武装解除せよ(1)━━━━━━━━━━━━━━━ 平井 修一近年の若者の会話は、ほとんどが「さえずり」のようである。「え!ウソ! マジ!?」が連発、繰り返される。言語の貧困で、高等教育も最高学府もほとんどディズニーランドと化した。「大学の4年間で読んだ本がハリーポッターだけ、なんていう学生は珍しくないですよ、入社試験のための受験勉強はしても学問と言えるものはゼロ。むしろ学問以外はすべて体験するのが今の大学でしょう」と言っても、学生諸君は「え! ウソ! マジ!?」。「4年間の学生生活で、2年間はバイト、1年間はサークルと飲み会と遊び、残りの1年は受験勉強ですから学問なんてする暇がありませんよ」学生諸君は再び「え! ウソ! マジ!?」。「ところで諸君はなんのために大学へ進学したのですか?」しーん。これってありか、小生も「え! ウソ! マジ!?」。ま、小生も1年生のときはそんなだったか。ところで、「真面目な話は暗くなる」と言ったのは誰だったろう。しばらく真面目な話をしたいが、当然暗い話になる。言いたくないことを言わねばならないから、書くほうも読むほうもともに楽しくはない。辛うじて知的好奇心がある読者から「おもしろい」と思われることを信じながら以下文字を紡ぐ。「国家とは国語である」山本夏彦翁が語っていたが、つまり「国家なくして国語なし」「国家ありて国語あり」ということになる。小生が子どもの頃、「みっともないことはおよし」などとよく母に言われた。マナー違反、公衆道徳違反、人倫(人間として守るべき道)や世間の良識にもとることは「恥ずかしいことだ」と教えられた。「みっともない」は「もったいない」とともに日本から消え去りそうな言葉である。「操を守る」「貞淑」「親孝行」「忠君愛国」なんていう言葉はすっかり消えた。国語がどんどん消えているということは国家もまた日々溶けているということだろう。北極海の氷のように。「日本の統治体制の改革」と題する昭和21(1946)年1月7日付けのGHQ(連合国総司令部)の最高機密ファイルがある。敗戦後の日本をどう改造するか、その大本である憲法をどう作るかという米国国務省・陸軍省・海軍省調整委員会(SWNCC、スワンク)が承認した米国政府の指針を示す文書で、一般的に「SWNCC228」と呼ばれているそうだ。浅学非才の小生は57歳の今日まで知らなかった。<日本における軍部支配の復活を防止するために行なう政治改革の効果は、この計画を日本国民が受け容れるか否かによって、大きく左右される。・・・日本国民がこの変革を受け容れ易いようにする方法を考慮するとともに、変革の順序と時期の問題をも考慮しなければならない。・・・本文書は、公表されてはならない>GHQが戦後の日本の骨格、憲法を作ったことがばれたら問題になる、と言っている。それはそうで、大層「みっともない」ことである。<日本人が、天皇制を廃止するか、あるいはより民主主義的な方向にそれを改革することを奨励支持しなければならない。しかし、日本人が天皇制を維持すると決定したときは、最高司令官は、日本政府当局に対し、・・・安全装置が必要なことについても注意喚起しなければならない>「安全装置」とは、天皇陛下万歳、大日本帝国万歳と言って国民が火の玉になって外国の悪逆と戦わないための仕組みで、「友だちの嫌がることはしない」というスキームである。<「降伏後における合衆国の初期対日政策」において、日本に対する合衆国の究極の目的の1つは、次のようなものであると述べられている。「他の諸国家の権利を尊重し、国際連合憲章の理想と原則に示されている合衆国の目的を支持する、平和的かつ責任ある政府を最終的に樹立すること」>ここにアメリカの属国として、軍事権、外交権の無い戦後日本が誕生したのである。そう言えば「知識人、インテリゲンチャー」という言葉もほとんど死語だ。その知識人、インテリの最後の一人である福田恆存氏が「滅びゆく日本」で嘆くまいことか。以下次号。杜父魚文庫ブログ http://blog.kajika.net/?day=20080619

2008.06.21

-

当世「バチ当たり考」(続き)

これに対して仏教には「なぜ」がある。仏教で問題となる根本的な問いは「なぜ、私はここにいるか?」である。もちろん、答えは自分で見つけなければならない。見つからないかもしれない。しかし、自分がここにいるということの不思議こそが、つまりは永劫の昔から輪廻を繰り返してきた人間の因果でなのである。しかし、はたして輪廻は目に見えないから信じられない。では、目に見えなければ、無いのか? 信じ得ないのか?皆さんは、いかがお考えになるでしょう?(続く)

2008.06.17

-

当世「バチ当たり考」(続き)

そもそも、「バチ」とは何か?目が見えなくなる、耳が聞こえなくなる、手足が不自由になる、ついには、地獄に落ちてしまう。。。など、さまざまに言われたものだ。ただ、バチとは具体的不幸ではなく、もっと深い「心の病」に似たものであると思うのだ。「バチ」は、漢字で「罰」と書かれる。これを「バツ」と読まないのは、この言葉が奈良時代の仏教に由来するからである。「罰」とは、仏教で決められた「戒律」を守らないことに対しての罪報である。当時、僧侶になるためには、まず「戒律」を守る作法を学ばなければならなかった。七〇一年に発布された大宝律令には「僧尼令」という「令(決まり)」が定めてある。僧侶になるには国家が定めた決まりを守らねばならない。彼らは今でいえば、給料をもらう国家公務員であった。仕事も目的は「国家鎮護」、即ちわが国が仏様のご加護を受けるための儀式を行うことである。彼らは国を平和に守るという目的のために、厳しい戒律を守った。とはいえ、僧侶になるということは、もちろん個人としての目的がある。本来、仏の道とは自己を救済することに他ならない。どのようにすれば、この浮世のなかに満ち満ちた誘惑に打ち克って煩悩を払い、本当の平安を得ることができるのか。ひとりの人間の平安が、国家鎮護に繋がるという思想は、儒教の根幹である「格物」「到知」「誠意」「正心」「修身」「斉家」「治国」「平天下」とも重なるところがある。儒教は国家の体制を整えるためのシステムである。そこには「なぜ」という疑問はない。実務を行うためには、決して私情をはさんではいけないというだけである。これに対して仏教には「なぜ」がある。 (続く)(新潮45・6月号/バチ当たり考より)

2008.06.17

-

バチ当たり考(続き)

バチアタリな行動は、たくさん言われてきた。「畳の縁(へり)に足を乗せてはダメ。」「敷居を踏んではいけない。」「新品の靴は、必ず朝に下ろすもの。」「親に口答えしてはいけない。」「お茶碗にいただいたご飯は、一粒でも残してはいけない。」「ロウソクの火は、吹いて消すものではない。」「お金で遊ぶな。」「本をまたぐな。」「人をまたぐな。」「夜に口笛を吹いてはいけない。」そうしなければ、具体的に何が起こるかどうかはわからない、、、、そうしなければ、「バチが当たるのだ!」ところで、バチとは何か?目が見えなくなる、耳が聞こえなくなる、手足が不自由になる、ついには、地獄に落ちてしまう。。。など、さまざまに言われたものだ。ただ、バチとは具体的不幸ではなく、もっと深い「心の病」に似たものであると思うのだ。「バチ」は、漢字で「罰」と書かれる。これを「バツ」と読まないのは、この言葉が奈良時代の仏教に由来するからである。(新潮45・6月号/バチ当たり考より)(続く。)

2008.06.16

-

していけないことは、してはいけない。

「バチが当たる」という言葉は死語になりつつある。「そんなことをしたら、バチが当たるわよっ!」という母親はまずいない。聞いてみると、「バチが当たる」という言葉は知っているが自分の子どもに使ったことはないと云う。「バチが当たる」という言葉は消えてしまったのだろうか?それとも、バチはもう当たらなくなってしまったのか?なぜこの言葉がなくなっていったか。どうやら「なぜ」という科学的な疑問こそが「バチが当たる」という言葉を消していったのではないか。今は世をあげて「すべて平等」という時代である。頭の良い子ほど、「なぜ?」と問い続ける。ところが祖先から守り続けて見えないものへの畏怖の気持ちを否定して消し去る武器になったかも知れぬ。かつて、バチ当たりな行為はさまざまにあった。「ミミズにおしっこをかけると、バチがあたっておちんちんが腫れる!」から始まって、大きくなるにつれ、いっぱいバチ当たり的行為が増える。はずであった。。。(以上、新潮45「当世バチ当たり考」より)バチアタリなことをしても、バチが当たらない現代である。守るべき戒律を持ってない人間は、小生は人間ではないと思うけれども皆様、いかがでしょう?記:とらのこども

2008.06.15

-

汲む―Y・Yに― 茨木のり子

汲む ―Y・Yに― 茨木のり子 大人になるというのは すれっからしになることだと 思い込んでいた少女の頃 立居振舞の美しい 発音の正確な 素敵な女のひとと会いました そのひとは私の背のびを見すかしたように なにげない話に言いました 初々しさが大切なの 人に対しても世の中に対しても 人を人とも思わなくなったとき 堕落が始るのね 墜ちてゆくのを 隠そうとしても 隠せなかった人を何人も見ました 私はどきんとし そして深く悟りました 大人になってもどぎまぎしたっていいんだな ぎこちない挨拶 醜く赤くなる 失語症 なめらかでないしぐさ 子供の悪態にさえ傷ついてしまう 頼りない生牡蠣のような感受性 それらを鍛える必要は少しもなかったのだな 年老いても咲きたての薔薇 柔らかく 外にむかってひらかれるのこそ難しい あらゆる仕事 すべてのいい仕事の核には 震える弱いアンテナが隠されている きっと…… わたくしもかつてのあの人と同じくらいの年になりました たちかえり 今もときどきその意味を ひっそり汲むことがあるのです茨木のり子プロフィールhttp://www.sakamura-lab.org/tachibana/hatachi/ibaragi.html茨木のり子詩集 (現代詩文庫 第 1期20) (単行本)http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4783707197/fromyogatoeve-22/ref=nosim/最高です。大好きです。とらのこどものお勧めです。詩集をぜひぜひお求めください。きっとあなたに、あなた自身への最高の贈り物になります。本当です。とらのこどもがお約束します。”ことば”は、タマシイを揺さぶります。記:とらのこども

2008.06.15

-

六月 茨木のり子

六月 茨木 のり子 どこかに美しい村はないか 一日の仕事の終わりには一杯の黒麦酒 鍬を立てかけ 籠を置き 男も女も大きなジョッキをかたむける どこかに美しい街はないか 食べられる実をつけた街路樹が どこまでも続き すみれ色した夕暮れは 若者のやさしいさざめきで満ち満ちる どこかに美しい人と人との力はないか 同じ時代をともに生きる したしさとおかしさとそうして怒りが 鋭い力となって たちあらわれる ―渡辺知明によるポッドキャスティングのための朗読作品―詩集のリンクもあり。六月/茨木のり子 : http://kotoba-hyogen.seesaa.net/article/13497578.html詩集:「言の葉さやげ」 茨木 のり子すっごくお勧めです!

2008.06.15

-

自立するということ

休日再掲シリーズ自立とは何者か?究極的には「運命からの自立」ということだ。自分の場所、自分の環境、そうしたものは千差万別ではあろうけれども、自立とは、なにものにも頼らず、自分の居場所を楽しめる精神の快活さのことだ。例えば、ナチスの強制収用所に閉じ込められた人のなかでさえ、過酷な現実のもとにあってなお、有刺鉄線の下に咲く美しい花に心を寄せ、曇りガラスをほの明るくする光を愛でた人がいた。延命という観点で言えば、将来を絶望視した人たちより、はるかに多く、このタイプは生き残った。運命が過酷になるのは、希望を持たなくなったときからだろう。希望さえ、抱き続けることができたなら、人生で起こる大多数のできごとは、ちょっとだけ憂鬱なことに過ぎない。まして不況とか、将来の不安なんてのは、強制収用所の過酷さとは比較にならない。戦時というものは、厳しく、残酷なものだ。自立は人生のうちで何度も訪れる。最初は親からの自立。帰属するものからの自立もある。学歴を鼻にかけるタイプなら、肩書きも含め、一切のラベルから自立していない。会社に己のすべてをかけてきた人なら、組織依存から自立していない人がほとんどではないか?流行をうらやましがる人、他人の成功をうらやましく思う人は、精神の幼稚さから自立していない。今、問われているのは、現実がどうなろうと、それに左右されないですっきり自分だけで立ち続けられるかどうかだ。換言すると、一切の外的要因から自由になることだ。運命からの自立とは、自分の人生の主役は、あらゆる意味で自分だと腹をくくることである。変化する環境に左右されず、自適になることだ。悠々自適の自適だが、悠々でなくてもよい。そう思えれば、ギャップなんてなんでもない。環境の変化に伴い、不安になったり、落ち込んでしまうのは、まったく自分が人生の主役になり得ていないということでなのだから。運命に翻弄されない自分であれば、老後の人生であってもゆるぎない確信のもとに生きてゆけるはずだ。透明なひかりのなかに、立っていられるはずだ。弘兼憲史「俺たちの老いじたく」より。 ときどき、はだかの自分の立場で、言葉をきちんと紡いで語るひとがいる。 光り輝いて見える。自分もかくありたいものだと希求している。 はだかには、なかなかなれないひともいる。 そうした人も、一生懸命やってらっしゃるのがわかる。偉いなと思う。 もうひとつ。愛するものを持ち、愛するもののために、 運命という荒波に抗って泳ぎ抜くのだ。それこそが人生であると思う。 記:とらのこども

2008.06.15

-

やっぱり自宅が最高!

先週も、今週も、出張続きでずっと外に出ていた。自宅に帰る、家族が待っている、お風呂が沸いている、ふとんが敷かれている。お茶を飲み、すこし近況報告をしたり、聞いたり。地震のニュースについて、いろいろ話す。テレビの漫才を一緒に見る。何をしても、何を話しても、何を飲み食いしても、やっぱり自宅が最高。ここが自分の家だと思う。住みかだと思うのだ。住みかとか、語源のひとつに「澄み家」とあり、外の世界のもろもろを、清め、元の澄み渡る状態に戻す場所という意味がある。本当に晴れ晴れとするし、また身体の緊張が解けていく。自宅での睡眠は、きっと高級ホテル以上の値打ちがある。ありがたいことである。山ノ神に感謝。記:とらのこどもPS 地震に被災された皆様にこころよりお見舞い申し上げます。

2008.06.14

-

あなたは守られている。

地球がオゾン層で守られているように、あなたもまた守られている。目には見えないが、いくつもの薄いヴェールに包まれている。感じることはできる。そっと目を閉じて、両手で自分を抱きしめると。そのうえからも、誰かがそっとやさしくあなたをいだいているのだと。手の上に、そっと手を重ねるように。オーラのうえに、またオーラが、いく層にも重なっている。大好きな人、大切な人の名前をつぶやいてみてもいい。ゆっくりと、やさしく、くりかえし、ささやく。銀色の宇宙船がオゾン層を突き抜けて、大宇宙へ飛び立つように、あなたもあなたの力で、どこへでも飛んでいくことができる。でも、時間を超えて、空間を超えて、あなたはいつも守られている。そっと、ぎゅっと、確かに、いだかれているのだ。君守る/いつもどこでも/遠くから/気付いてこころ/キュンと鳴れ!キュンって鳴って、また力の限り、走ればいい。あなたは守られているのだから。記:とらのこどもps ソンミさん。キュンって鳴ってくださいね!

2008.06.13

-

自分の身は自分で守る

我が家では、信号の無いところを左右確認して道路を渡る練習を、繰り返し何度もしたものだ。小さい頃は子どもは何もわからず、私に付いて来たけれども、ある程度、大きくなると道路の横断を嫌がった。母親が「横断歩道でないとダメよ」と繰り返し教えていたからだ。嫌がる理由がもうひとつあった。左右確認が十分でなかったり、自分で確認せずに私についてきたときには、遠慮なく、頭を叩いたからである。これは横断歩道のときも、同じようにしている。おかげで、いつでも左右確認や、左折車の確認もできるようになった。私もいちいち注意もいらいないし、頭を叩かなくてよくなった。自分の身は自分で守る。こんな当たり前のことが、子どもたちはできない。というより、できないのが普通では無いかと思う。やっと今では、歩く時、自転車の時、それなりに確認しているようである。ただし、自動車のときも、横に座って左右確認とか、巻き込み確認とかをうるさく言うので、これには閉口している。でも、交通事故から身を守るのと同じように、突然の暴漢からも自分の身を守らねばならない時代になってきた。それには、一体、何年かかるのだろう。。。安全な道路横断ひとつ教えるのに、6,7年もかかったのだ。記:とらのこども

2008.06.09

-

秋葉原の事件に思う

残念な事件だ。将来ある人達が大勢なくなった。しかし、今回で終りだろうか?否、そうではないだろう。自分の身は自分で守る。これが原則だ。家族の身は父親が守る。市民は、警察が守るべきである。事件を起こす人、そして予備軍がたくさん世の中にいる。彼ら、彼女らを誰が守るのだろう。そこが大事ではないか!?記:とらのこども

2008.06.09

-

当世「バチ当たり」考

「バチが当たる」という言葉は死語になりつつある。「そんなことをしたら、バチが当たるわよっ!」という母親はまずいない。聞いてみると、「バチが当たる」という言葉は知っているが自分の子どもに使ったことはないと云う。「バチが当たる」という言葉は消えてしまったのだろうか?それとも、バチはもう当たらなくなってしまったのか?なぜこの言葉がなくなっていったか。どうやら「なぜ」という疑問こそが「バチが当たる」という言葉を消していったのではないか。今は世をあげて「すべて平等」という時代である。頭の良い子ほど、「なぜ?」と問い続ける。ところが祖先から守り続けて見えないものへの畏怖の気持ちを否定して消し去る武器になったかも知れぬ。かつて、バチ当たりな行為はさまざまにあった。「ミミズにおしっこをかけると、バチがあたっておちんちんが腫れる!」から始まって、大きくなるにつれ、いっぱいバチ当たり的行為が増える。「畳の縁(へり)に足を乗せてはダメ。」「敷居を踏んではいけない。」「新品の靴は、必ず朝に下ろすもの。」「親に口答えしてはいけない。」「お茶碗にいただいたご飯は、一粒でも残してはいけない。」「ロウソクの火は、吹いて消すものではない。」「お金で遊ぶな。」「本をまたぐな。」「人をまたぐな。」「夜に口笛を吹いてはいけない。」そうしなければ、具体的に何が起こるかどうかはわからない、、、、「バチが当たるのだ!」ところで、バチとは何か?目が見えなくなる、耳が聞こえなくなる、手足が不自由になる、ついには、地獄に落ちてしまう。。。など、さまざまに言われたものだ。ただ、バチとは具体的不幸ではなく、もっと深い「心の病」に似たものであると思うのだ。「バチ」は、漢字で「罰」と書かれる。これを「バツ」と読まないのは、この言葉が奈良時代の仏教に由来するからである。「罰」とは、仏教で決められた「戒律」を守らないことに対しての罪報である。当時、僧侶になるためには、まず「戒律」を守る作法を学ばなければならなかった。七〇一年に発布された大宝律令には「僧尼令」という「令(決まり)」が定めてある。僧侶になるには国家が定めた決まりを守らねばならない。彼らは今でいえば、給料をもらう国家公務員であった。仕事も目的は「国家鎮護」、即ちわが国が仏様のご加護を受けるための儀式を行うことである。彼らは国を平和に守るという目的のために、厳しい戒律を守った。とはいえ、僧侶になるということは、もちろん個人としての目的がある。本来、仏の道とは自己を救済することに他ならない。どのようにすれば、この浮世のなかに満ち満ちた誘惑に打ち克って煩悩を払い、本当の平安を得ることができるのか。ひとりの人間の平安が、国家鎮護に繋がるという思想は、儒教の根幹である「格物」「到知」「誠意」「正心」「修身」「斉家」「治国」「平天下」とも重なるところがある。儒教は国家の体制を整えるためのシステムである。そこには「なぜ」という疑問はない。実務を行うためには、決して私情をはさんではいけないというだけである。これに対して仏教には「なぜ」がある。仏教で問題となる根本的な問いは「なぜ、私はここにいるか?」である。もちろん、答えは自分で見つけなければならない。見つからないかもしれない。しかし、自分がここにいるということの不思議こそがつまりは永劫の昔から輪廻を繰り返してきた人間の因果でなのである。しかし、はたして輪廻は目に見えないから信じられない。以上は、新潮45「当世バチ当たり考」よりでは、信じられないものは、無視して良いのだろうか?家庭で、バチがあたる!!といって叱らなくてもよい世の中になったか?全てが科学で解明されたというのだろうか?かつて、バチが当たる!!と叱ってくれた祖母は、今はもういない。自分で考えて、こどもを育てるほかはない。信じられないものを、信じている自分を発見するこの頃である。記:とらのこども@休日再掲シリーズ

2008.06.08

-

救いは自分のなかにある

苦しいこともある。悲しいこともある。頑張っても、頑張っても、なかなか認められたりはしないものだ。つい、あいつが悪いから、、、と思いたくなる。あいつがあんなことを言ったから、こんなになったのだと思うと、自分は悪くないんだから、少し楽になる。でも、そう思ったところで物事は決して好転しない。結局は、良いことがあるのも、悪いことがあるのも、自分スタートなのだ。うまくいかないのは、全て自分が悪いのだ。自分を責めろというのではないんです。自分を応援しましょう、という話しです。苦しいこともある。悲しいこともある。頑張っても、頑張っても、なかなか認められはしない。ところが、全然、問題ない。大丈夫。へっちゃらだ。だって、頑張ってる自分のことは自分が知っている。ご褒美に、休みの日には、ゆっくりお風呂をプレゼント。おいしいご馳走に、美味い酒もプレゼント。明日からも、頑張る、光っている俺。そういう自分のこと。ほんと大好きなんだなあ!!彼女も、そんな俺が好きだと言った。めっちゃめちゃ、頑張っちゃうぞと思う燃える週末である。(休日再掲)記:とらのこどもps 現実はそうそう甘くない。 だからこそ、家族のために頑張りましょう、ご同輩。

2008.06.08

-

夢を見ましょう!(休日再掲)

あなたの夢って、どんな夢?夢の話しを誰かにしてますか?お父さん、お母さんにしてくださいね。明日の夢はなんですか?今月の夢はなんでしょう?今年の夢は?将来の夢の前に、今日の手の届く夢が現実になる。将来の夢があるから、今日も夢を見る。夢をみましょう。とらのこどもの夢は、南の島でのんびり本を読むこと。たぶん、実現できると思っています。あなたの夢はどんな夢?今度、聞かせてくださいね。記:とらのこども

2008.06.08

-

しあわせになろう(休日再掲)

幸せになりたいなら、幸せを求めよ。不幸になりたいなら、不幸を求めよ。忙しい自分になりたいなら、忙しさを求めよ。「忙しい、忙しい。。。」と念仏のように唱えればいいのだ。幸せだろうと、何だろうと、過程が大事だ。その幸せを求める過程の幸せを愉しむ。そのこころが大事だ。それができるようになれば、確実に幸せになれる。文化祭も、何かの発表会も、結果が全てではない。準備し、練習したその毎日が大事なのだ。 「幸福とは幸福を探すことである。」 ルナール過程にある楽しさ、幸せを愉しもう。そして、それを一緒にしてくれる人がいたならば、こんな幸せはない。記:とらのこども

2008.06.08

-

恋心を持とう(休日再掲)

恋をしたから、「恋心」を持つのではない。素敵な人に出会ったから、「恋心」を持つのでもない。「恋心」を持っている人だけが、素敵な恋愛をする。いや、そうなる確率がとっても高いのだろうと思う。化粧をするのも、素敵な衣服を求めるのも、コーディネートに気を遣うのも、恋心の為せる業(わざ)である。枯れた、枯れた。といいながら、素敵に枯れているおじいさん、おばあさん。下手をすると、若い我々よりもずっと、ずっと素敵な恋心を持っている。恋心があなたをドキドキさせるのだ。恋心があなたに素晴らしい仕事をさせるのだ。あなたの恋心を、大事にしまっておくよりも、小春日和のよき日に、太陽で乾かせて、しわを伸ばして、アイロンをあててください。香水をふりかけ、刺繍をほどこし、ふんわり自分にまとう。今日から恋心付きの男になろう。女になろう。であればこそ、まわりの人はみないとおしい。あなたの恋のこころを喜ばせる。恋をしたから、「恋心」を持つのではない。恋心をもっている自分が、「恋」を呼ぶのだ。素敵なあなたに出会ったから、わたしも恋心を思い出したのだ。どうもありがとう。記:とらのこどもps 恋は来いと同じ。恋は濃いとも同じ。恋は乞いとも同じ。 日本語は不思議だ。

2008.06.08

-

GDPの話し(続き)

製造業売上高、海外比率5割に迫る 2008/06/06 08:33 日本の製造業の海外売上高比率が5割に迫ってきています。上場メーカーの連結売上高に占める海外比率は最近4年間で1割弱高まり、2008年3月期は過去最高の45%に達しています。食品や日用品など内需型企業の比率上昇が全体を押し上げています。新興国での販売が増え、地域的にすそ野が広がってきたのも特徴とのこと。米有力企業なども海外売上高比率を伸ばしており、成長力の高い新興国を舞台にした利益争奪戦が一段と激しくなりそうです。3月期決算で海外売上高を開示した上場企業1696社を対象に集計した数字では、このうち製造業994社の海外売上高比率は、前の期に比べ3ポイント上昇。非製造業を含む全産業では2ポイント上昇し29%と3割に迫っています。海外売上高比率とは、企業が自国以外で製品を販売したりサービスを提供したりしてあげた売上高のコト。国内からの輸出のほか、海外で生産し販売した分も含まれます。日本の製造業の海外売上高比率はさらに上昇が続くと見られていますが、こういった傾向が続けば、日本の企業の業績は為替動向に一層左右されやすくなります。海外売上高比率の高い製造業では1位のホンダで86,8%、10位のトヨタで76,7%となっています。1位 ホンダ 86,8%2位 マキタ 84,8%3位 ブラザー工業 82,7%4位 TDK 82,4%5位 三菱自動車 81,8%6位 任天堂 80,6%7位 日産自動車 79,8%8位 コマツ 77,5%9位 ソニー 76,8%10位 トヨタ 76,7%少子高齢化や消費の冷え込みでこれ以上の市場拡大の期待出来ない日本から海外へ・・・の流れではあります。そして、規模も大きく海外へ進出できる企業などの業績は上がっている。日本も、アメリカも、海外比率がほぼ50%に近い。GDPの国別シェアは、そうした数字は出てこない。1960年頃、世界のGDPシェアの60%をアメリカが握っていた。世界はアメリカと同義だった。そして、それは今もアメリカ企業、日本企業を通じてそれと大きく変わらない比率だと思う。5年前の統計で、GDP世界シェアは、米国33%、日本13%、計46%の付加価値を世界で握っている。但し、これには海外分を含んでいない。ただし、多くの日本人にその自覚はないのではないか?現状は、実質的にパックスアメリカーナ&ジャパンだろう。世界は大きくうねっている。日本はどうするのだ?!それは、私たち一人、一人が考えなくて、誰が考えるのというのか?!記:とらのこども

2008.06.07

-

いいひと、悪いひと

世の中、善男善女ばかりである。会社は悪いが、わたしは悪くない。行政も悪いがわたしは悪くない。政治家などは、悪の権化のようにこきおろされている。ところが、有権者は悪くないという。というわけで、新聞には悪人の記事ばかりが踊っている。実は、会社にも、行政にも、政治家にも悪人はあまたいる。顧客に謝り、市民に謝り、なんとか解決しようと頑張っているのだ。そういう人は、ごめんなさいと言う。申し訳ありませんと言う。いい人とは所詮は無責任、悪い人こそは良い人だろうと思う。家庭でも、ごめん、悪かった、、、という父親が少なくないが、そういうお父さんこそ、素晴らしいお父さんだろうと思う。以上、ひとりごとです。(休日再掲)記:とらのこども

2008.06.07

-

経済ニュース:世界のGDPシェア

世界のGDPシェアの変遷 1820年/2002年1820年の中国とインドのシェアは意外であり、ちょんまげ時代の日本も世界第6位とそこそこのものだ。1820年の日本は将軍家斉、1822年イギリス船が浦賀に来て薪水を求めた。1819年に英国はシンガポールを、アメリカ合衆国はスペインよりフロリダを獲得。1820年のデータをどのように算出したのだろうか、このまま現在の値と比較してよいか疑問はある。英国の値も低いように思うがインドやその他の植民地を加えれば大きな値となろう。尤も中国とインドはこの直後急速に低下していったと述べられている。日本はその後、明治維新で世界の5大強国に加わった。戦争を重ね、遂には世界を相手にして敗れたが、戦後に奇跡の復興を遂げた。1820年からの日本DDPの変遷が分かれば興味深い。またこの分析によって今後の予測も可能であろう。いずれにしてもGDPは簡単にいえば、労働人口X生産性x付加価値で決まる。日本は人口は減って行く。生産性はまだ向上の余地はあり、付加価値が勝負だ。 さて50年後はどうなるか。中国の第一位は間違いない。問題はインドで、日本を抜かないとは断言できない。いずれにしても21世紀はアジアの時代が復活するだろう。このような状態になると、日本も対米一辺倒というわけには行かなくなるだろう。引用元:渡部陽のホームページ/http://www10.ocn.ne.jp/~awjuno/sub002.html 2002 のDGPシェア1820年のGDPシェア出所:アンガス・マディソン「世界経済の成長史」200年8月

2008.06.07

-

経済ニュース:日本のGDPシェア

知っておきたい経済の基礎知識。世界のGDP、日本のGDP。少し前の産経新聞ニュースからの引用で、下記の記事とグラフをご紹介いたします。なお数年来115円から120円のBOXで、円相場が低めに推移していたことを前提にご覧いただくと良いと思います。世界GDPに占める割合 日本、最低の9・1%2007.12.26 19:39 このニュースのトピックス:新興国経済 内閣府は26日、平成18年の日本経済の決算書に相当する国民経済計算を発表した。それによると、日本の名目GDP(国内総生産)は4兆3755億ドル(1ドル=116円換算で約508兆8707億円)となり、世界全体に占める割合は、前年の10・2%から1・1ポイント低下し9・1%となった。比較可能な昭和55年以降、最低となった。 内閣府は「為替が円安だったことが大きい。世界経済の拡大傾向が続く中、日本はデフレで名目GDPが伸びなかったのも要因」と分析した。名目GDPは物価変動の影響を考慮せず、金額をそのまま表示している。 世界全体の名目GDPに占める日本の割合は、バブル経済末期の6年に17・9%を占めピークを記録した。しかし、その後、バブル崩壊による長期の景気低迷で下降、10~12年にかけて若干上昇したが、その後6年連続でシェアを下げ続けた。 これに対して米国の比率は27・2%、EU(欧州連合)15カ国は28・3%と、前年より減少したものの、2割以上のシェアを確保しており存在感を示した。 経済成長を続ける中国の2006(18)年の名目GDPは、2兆6447億ドルとなり世界に占める割合は前年より0・5ポイント上昇して5・5%となった。中国が今後も年13%程度の成長を続けると、日本が2%程度の成長を続けたとしても、平成23年には中国に抜かれてしまうという。

2008.06.07

-

お金持ちの考えていること

世界には貧しい人が多いけど、お金持ちもたくさんいるはずで、でもそのなかの、本当の超金持ちというのは、一握りのような気がする。例えば、そういった超金持ちが100人いるとして、アメリカの土地、住宅関係に投資していないことは、無いのではと思う。それくらい、土地、住宅への投資は莫大な金額が動いているということ。特に、アメリカの土地、住宅投資総額は、天文学的な数字のようだ。アメリカの住宅ローン総額は150兆円(約1.3兆ドル)、その10%がサブプライムローンで約15兆円、それが複雑に証券化を重ねて、50兆円以上の信用収縮というニュースが流れたのが今年の1月だった。今年の春には、新聞でニュースになった金額で、この関係の赤字総額は、世界で20兆円として記事となっている。新聞やテレビにそういう数字が出るのだから、もしかすると100兆円の信用収縮かも知れない。その結果は、何年もかかってようやく全貌を見せることだろう。とにもかくにも、とてつもなく大変なことには、間違いないだろう。そのときに、前述の超金持ちが100人いるとして、彼らは何もしないだろうか? 否、損失をカバーするために東奔西走をしているだろう。その結果は、世界を巻き込んでいるはずである。きっとどこかで、頭を寄せ合って「どないしまひょ?」と話し合ってるはずと、なんとなくそんな気がする。もし私ならそうすると思う。そのときは、目先の銭金のことも話すけれども、もっと重要な問題とか話題に上るのではないか?希望的観測だが。。。というわけで、昨今の原油高騰、金や銅の高騰、米、麦など食料の高騰は、前述の超金持ちの仕込みなのではないのかなあと思っている。どういう理屈になるかわからないが、世界の市況の大変化が彼らの利益に叶うからこそ、今の市況があるに違いない。世界の銀行団、世界中の政府金融機関、世界の投資信託がなだれをうってうごめいている。決して、新聞やテレビのニュースにならないけれども、何かシナリオがあるに違いない。わたしはノーテンキな考えだけれども、世界が滅亡を迎える時代にあって、それを防ぐために今回の高騰が仕組まれているのではないかなあと漠然と思う。世界のGDP総額は、適当な概数で約5000兆円。(約50兆USドル)いったい、そのなかのいくらを投資すれば、人類は生き残れるのだろう?世の中の動きは、混沌としているようでいて、その奥底には、「人類の英知のキラメキ」が底流にあって欲しいものだ。でなければ、人類に未来はなかろうと、心底から思う。とらのこども@こどもたちに未来を!!

2008.06.06

-

二度寝の夢

今朝、二度寝をした。そしたら夢を見た。わたしは10歳くらいの少年だった。お母さんと妹と、ショッピングをしていた。母と妹は、先に帰った。私はもう少しショッピングセンターで遊んでから遅れて帰った。帰り道、同級生の女の子に出会う。その子が携帯を取り出す。「MOMOの携帯番号を教えて。」「メイルアドレスも。。」「ん、これだと思うけど、ちゃんと憶えてない。」「ダメねえ、貸しなさいよ!」「赤外線あるでしょ?!」「これで、OK。メイルしてね。」「毎日、するのよ!」「しないよ、めんどくさい。」「用があったら電話するし、おうちに行くからいいよ。」「ダメ、いろいろ機能があるんだから使いなさい!」「メッセージBOXもあるし、暗号もかけられるんだから。。。」「このサイトなら、どんな秘密もちゃんと守ってくれるのよ。知ってる?」「メイル保管も、暗号のスクランブルもちゃんとしてくれるの。」「だから、ここにメイルして。」「秘密なんてないよ。何それ?」「告白は、ここにメイルして、暗号でスクランブルかけて、誰にも見られないように」「告白なんてしない。ふたりはともだち、それで終り。」「どこに秘密があるのかわかんないよ。」「待ちなさいよ、MOMO!バカッ!」自宅に帰ると、家にはお父さんが一人で待っていた。「MOMO、お母さんは?」「先に帰ったよ!どうして?」「帰ってないんだよ。。。」そこになぜか、警察官が訪ねて来た。ぼくは、ふいにはしゃいで「おまわりさんだ、かっこいい、拳銃だ!本物だ!」警察官は僕を相手にはせず、静かに質問を始める。「ABC MOMO子さんのお宅は、こちらですね?」「実は。。。。。。」僕の頭のなかに、いろんな風景がぐるぐる回る。ショッピングセンターで出会った変な目付きの親父がいた。おかあさんのことを、じろじろと舐めるように見ていた。嫌悪感がした。自動車で走っているときも、そういえばこんなことがあった。数日前の公園でも、あんなことがあった。近所のおばさんが、「気をつけなさいよ。。。危ないんだから。。。」そうささやいていた。記憶がぐるぐる回りだす。止まらない。同級生のあいつも、そういえば何か言ってた。危ない、気をつけろって。お父さんは警察官と話し続けている。ぼくは、頭が変になったように、ぐるぐる何かが回り続けている。そこで目が覚めた。二度寝の変な夢だった。皆さんの夢判断。どんなでしょう?海外出張を終え、今から自宅に帰る私です。8時間後には自宅に到着します。そういえば、夢のなかのお父さんも、子どもの僕も、私自身だったと今、気付いた。記:とらのこども

2008.06.06

-

ご紹介:国際派日本人の情報ファイル

「国際派日本人の情報ファイル」をご紹介します。休日にじっくりご覧ください。とらのこどものお勧めサイトです。JOG Wing ■ 国際派日本人の情報ファイル■http://archive.mag2.com/0000013290/index.html ■転送歓迎■ No.1449 ■ H20.06.04 ■ 9,879 部 ■■■■■■■1//∞//平成二十年////////2668//////2008//// 「朝の早起きはお国を興す第一歩」 << JOKK-WAHAHA, こちらMoMotarou放送局です。>> みなさん、こんにちは。。。 MoM放送局のMoMotarouです。 【見えない情報】 「ごまかし」ほど国民感情を致命的に傷付けるものはない。 W・チャーチル(英首相) ★ ★ ★ まだテレビニュースの第一報は中国四川の大震災です。 お隣の国のことで、また多数の日本人や企業が進出しているのですから、当然と言えば当然であります。しかしながら、過去の大災害や米国9・11テロ事件とは違い、どうも知りたい見たいところがぼかされているような気がしてなりません。(以下略)続きは、http://archive.mag2.com/0000013290/index.htmlへどうぞ。

2008.06.05

-

いいことしてますか?

『精進とは、善行に喜びを感じる心のあり方です』 ダライ・ラマ14世 『誰だって、ほんとうにいいことをしたら、 いちばん幸せなんだねぇ』 宮沢賢治 http://meigen.shiawasehp.net/m/k-miyazawa01.html 善いことを喜んで気持ち好くやれるようになり、 そのことを幸せに思えたらいいのではないでしょうか。 ◇いいことをする http://www.shiawasehp.net/hint/6iikoto.html ◇人を愛する幸せを感じられるようになるために http://www.din.or.jp/~honda/kouza7.htm

2008.06.05

-

おうちへ帰ろう。

春の終りの梅雨時は、冬と夏の大相撲。お空の冬が追われて帰る。山のお寺の鐘の音が、さわさわさわわ、小麦の波をなでてゆく。大きくなった夏の空。もくもく雲の力を借りて、南風の戦車に乗って、お空の冬を追いかける。お母さんは夏の空、お父さんは冬の空。お空のうえのケンカに泣いて、ぼくたちみんな、雨になる。兄さんも、姉さんも、泣いてお空を飛び降りる。ぼくも、弟も、妹も、泣いてお空を飛び降りる。お空のうえのおうちには、カミナリ雲がやってきて、ドンガラガンガラ。お空のおうちにいられない。雨のおうちは、お空のおうち。でもね、あのね。雨のおうちは、地上にもあるよ。海のおじいさん、川のおじさん、田んぼのいとこ。森の中にも、たくさんいるよ。都会のなかのジャングルも、昔はたいそういたらしい。今は誰もいなくなり、お墓がいっぱい並んでる。春の終りの梅雨時は、冬と夏の大相撲。今年の梅雨も、お空の冬が追われて帰る。鐘の音は、小麦をなでて、田んぼをわたって響いてる。ごーんっ、ごーんっと、響いて消える。お父さん、何をしたのかなあ。お母さん、すっごく怒ってたもん。ほんと心配。。。。記:とらのこどもps もしも身につまされる人はご用心。ほんとにみんないなくなる。 そのときは、ひとりぼっちで、さびしい、さびしい。 暖かさに抱かれて、冬の寒さを解きましょう。

2008.06.04

-

持つ者、知る者

かつてとらのこどもが、紅顔の新入社員のころ、その会社で可愛がってくださったある先輩が、こうおっしゃいました。「あのな、世の中には持つ者と持たざる者がおるのや。わかるな。持つ者は、会社を持ち、金を持ち、権力を持つ者ということやな。持たざる者は、会社に雇われ、お金をもらい、指示に従うのが仕事になるのや。持つ者になりたくても、寝て起きて、明日の日に持つ者にはならんのや。持たざる者は、「持つ者」の言うことを聞かんなあかんねんな。お金をもらうということは、それほど重いものちゅうことや。せやけどな、持つ者の言うことを聞かんなあかんけど、「知る者」の言うことも聞かんなあかん。そらそうやろ。何でも知らんもんの言うこと聞いてうまくは行くはずないわ。ほんでな、知ってる者には、努力したらなれるんや。MOMO君よ、やから会社ではお金をもろうてんねんから、一生懸命、一生懸命に仕事するんやで。それが勤めというもんやからなあ。ほんで、それにも増して、一生懸命、一生懸命に勉強するんやで。この分野では、「会社で1番」になるんや。世間様の中でも、「認められた1番」になるんや。それはな、なろうと思ったらなれるのやで。手を伸ばしたら届くねん。気張りや。MOMO君。何でもええのやで。勉強しいや。」そういう話しでした。以前にも紹介したことがある話題ですけど、新入社員の今の季節です。五月病で苦しんでいる人があるかもしれません。でも、俺はこれを勉強するのやと、バリバリ勉強している人は、きっと大丈夫。今すぐ役に立たなくても、その成果はいつか、どこかで役に立ちます。勉強は、自分のために自分でするものです。もしあなたが新入社員であれば、気合いを入れて、今こそ勉強してください。飲みに行くのも結構ですが、努力した者としなかった者は、あっという間に差がついてしまうものです。一生涯、学び続ける姿勢が大事だと思います。勉強は面白い、知ることは面白い。それが人様の役に立てば、なおさらです。そは他の誰のためでなく、自分のため。自分の言うこと、することを喜んでくれる、いつか会う誰かのため。記:とらのこどもPS こういう話しは何十年たっても忘れないんですね。不思議です。 宮島先輩、本当にありがとうございます!!

2008.06.04

-

苦労よ、来い!!

『苦労よ来い』 淀川長治 苦労から逃げずに、むしろ苦労を求める姿勢が、 成功や自己の成長につながるのではないでしょうか。 ◇苦労・苦痛に関する名言集 http://meigen.shiawasehp.net/kurou.html 淀川さんの言葉は簡単な言葉だけに凄みがある。 自分に問う。同じ言葉を言い切れるか?! 記:とらのこども

2008.06.04

-

誰かのために。。。

まもなく消える妹の命。外は、霙(みぞれ)が降っているので変に明るい。妹が、熱で渇いた喉を潤そうとして、兄の賢治に「霙を取ってきて」と頼みます。兄、賢治は「曲がった鉄砲玉のように」庭へ飛び出します。長年、妹と使ってきた、おそろいの茶碗を持って。永訣の朝は、「あめゆじゅとてちてけんじゃ」と、死にゆく日、最愛の兄に、雪を頼んだ妹とし子。その妹への想いを詠んだ詩です。ぜひとも、朗読してみてください。お子さんと一緒になら、なお素晴らしい。『永訣の朝』―宮沢賢治挽歌画集より 「永訣の朝」宮沢賢治けふのうちにとほくへ いってしまふ わたくしの いもうとよみぞれがふって おもては へんに あかるいのだ(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)うすあかく いっさう 陰惨(いんざん)な 雲からみぞれは びちょびちょ ふってくる(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)青い蓴菜(じゅんさい)の もやうのついたこれら ふたつの かけた 陶椀におまへが たべる あめゆきを とらうとしてわたくしは まがった てっぽうだまのやうにこの くらい みぞれのなかに 飛びだした(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)蒼鉛(そうえん)いろの 暗い雲からみぞれは びちょびちょ 沈んでくるああ とし子死ぬといふ いまごろになってわたくしを いっしゃう あかるく するためにこんな さっぱりした 雪のひとわんをおまへは わたくしに たのんだのだありがたう わたくしの けなげな いもうとよわたくしも まっすぐに すすんでいくから(あめゆじゅ とてちて けんじゃ)はげしい はげしい 熱や あえぎの あひだからおまへは わたくしに たのんだのだ(中略)(うまれで くるたて こんどは こたに わりやの ごとばかりで くるしまなあよに うまれてくる)おまへが たべる この ふたわんの ゆきにわたくしは いま こころから いのるどうか これが兜率(とそつ)の 天の食(じき)に 変わってやがては おまへとみんなとに 聖い資糧を もたらすことをわたくしの すべての さいはひを かけて ねがふ 『永訣の朝』―宮沢賢治挽歌画集より http://www2.odn.ne.jp/~nihongodeasobo/konitan/eiketsunoasa.htm

2008.06.03

-

勉強の順番

中国の学問の神様で、孔子様がおられます。いろんなことを教えていただいているわけで、頭が下がります。そのなかで、父子の恩愛、夫婦の和順、兄は慈しみ深く、弟は恭しく、年長者と年少の者の間には順序があり、友には信をもって。。。 という有名な言葉があります。いわゆる「親に孝、云々」という言葉です。この言葉の結句に、その後に時間があれば本を読みなさいとある。勉強、勉強、ということはおっしゃってないんですね。近年、子どもの勉強を優先させるあまり、上記のような人として大事なことを後回しにするご家庭が多いのではと思うのです。勉強には順番がある。人としての大事なものごとを、しっかりと子どもに伝えて後に、いわゆる「お勉強」というものをさせたいものです。記:とらのこども

2008.06.03

-

細胞の記憶

細胞にも記憶能力があるらしい。例えば、心臓などの臓器移植を受けて、奇跡的に助かったAさん。ドナーのお母さんが、「ああ~っ、B夫!!」と叫びたくなるほど、ドナーに似てくるらしい。その何気ないしぐさ、クセ、様々な好み。脳というコントロールセンターの指示で判断し、動いているはずの我々だが、ピストルで撃たれる瞬間。脳の反応より、心臓の反応が早いらしい。細胞とは、ひとつひとつ独立した生命体かもしれない。合体して、共同生活しているだけなのかも。。。というわけで、わたしの脳みそは禁煙!、禁酒!を命じているのに、細胞が勝手な判断で、手をタバコに、足をBARへ向かわせる。祖先からの記憶なのか、それとも悪い教育に染まったか、、、わたしは悪くない!!、そう山の神に救いを求めるが。彼女もまた、”活火山のような記憶”が細胞に宿っているようだ。今日も、ひとりごとでした。(休日再掲シリーズ。)記:とらのこども

2008.06.01

-

がんばれ!きっとだいじょうぶ。

人生に大切なものの一つは、根気である。主婦が子育てをして食事を作るにも、サラリーマンが会社に通勤するにも、毎日これを続けるには、それなりの根気が必要だ。根気がないと、いくら才能があっても、人は何事も成就することができない。<人は才能の前に頭を下げない。根気の前に頭を下げる>これは夏目漱石の言葉だ。才能も大切だが、たしかに才能を生かすものは根気だろう。人生の成果は才能と努力の掛け算になっている。私など学歴も才能もないので、その分は根気で補うしかない。だから根気だけは人に負けない。いつも何かに取組み、いつも誰か仲間がある。しつこく粘る。月日と共に良くなってくる。1年、2年と経つほどそれが明らかになってくる。それを感じるとうれしくてしかたがない。<静かに行く者は健やかに行く。健やかに行くものは遠くまで行く>これはパレートというイタリアの経済学者の言葉らしい。「玉磨かざれば、光なし」(No gemstones shine without polishing)という中国の諺もあるが、「健やかに行くものは遠くまで行く」という言葉は、とても大きな励ましである。諦めずにがんばろうと思えるのである。「健やかに行くものは遠くまで行く」(パレート)そういう姿をときどき見る。まるで、きれいな風景を見るような気がする。無垢な心が人を惹き付ける。韓国の龍さんとか、JJMAMAさんにそれを見ている。人生は船旅の如くであるが、健やかな風に吹かれておられる。私もそうありたいと思っている。記:とらのこども

2008.06.01

-

宇宙のはなし

宇宙という漢字は、大辞泉によれば、1 あらゆる存在物を包容する無限の空間と時間の広がり。哲学では、秩序ある統一体と考えられる世界。コスモス。物理学的には、存在し得る限りのすべての物質および放射を含む空間。天文学では、あらゆる天体の存在する空間。銀河系外星雲を小宇宙、それらを包含する空間として大宇宙ということもある。2 宇宙空間、特に太陽系空間のこと。「―旅行」◆「淮南子(えなんじ)」斉俗訓によれば、「宇」は天地四方、「宙」は古往今来の意で、空間と時間の広がりを意味する。いわゆる「時空」という意味が、本来の宇宙の字義ようです。なるほど。さて、その宇宙。科学的には、有限で丸いブドウの房ひとつのようなもの。が常識だ。本当にそうなのだろうか? 宇宙って、もしかして、たくさんあるんじゃないの?という考え方もある。その考え方を、多重宇宙論というらしい。参考/多元宇宙論:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%85%83%E5%AE%87%E5%AE%99山に行き、林に入る。木々がうっそうと繁っている。木の向こうに木があり、さらに奥の方に、左右に林が広がっている。目の前には、木々の壁ができて、林の先のほうは見通すことができない。ところが、夜の空には星々がまたたいているけれども、星の壁では無い。全天、星に蔽い尽くされていない。黒い部分がいっぱいある。即ち、宇宙が有限であることを夜空が教えてくれている。これから先はなんとなくの感想なのだけれど、宇宙がひとつだけ、というのはあり得ることだろうか?ひとつあるなら、もうひとつあってもおかしくないような気がするのだ。50個も、100個も、それこそ無限の宇宙があって良さそうなものだ。ぶどうの房は、ひとつだけより数十個固まってこそぶどうらしい。きっと宇宙もそうだろう。親宇宙があり、子どもの宇宙があり、孫の宇宙もある。大きい宇宙もあれば、小さくってかわいい宇宙もあるに違いない。植物人間状態が、人と呼ぶのに残念ながらふさわしくない。それは、意識の有無だろうと思うのだけれど、思念というものが、宇宙のどこかからか、この宇宙の、この太陽系の、この地球の、この日本の、この私に宿った。この奇跡に感謝したい。あらゆる存在物を包容する無限の空間と時間の広がりは、この私の思念のなかにもある。この相対性こそ、思念の故郷を示している。なんとなく、そんな気がする。その世界も、きっと黄金比の世界なのかなあと。。。奇跡に気付く「インプリント」が、人の思念の中にあるのだ。欲望ばかりの世界にいてはいけない。そうササヤイテイル。記:とらのこども

2008.06.01

-

ベビーブームをもう一度

ベビーブームをもう一度: 平井 修一さん http://chomon-ryojiro.iza.ne.jp/blog/entry/593261/世界広しといえども外国から憲法を押し付けられた国は日本ぐらいだろう。「戦後レジームからの脱却を」と安倍前総理は叫んだが、多くの国民は米びつがいっぱいで公租公課が上がらず、年金と医療が保障されていれば安心快適だから、憲法なんて関心事ではない。今の自分、将来の自分が大切で、それを左右することになる国の将来には思い致さない。近代史、現代史という現在につながる歴史を故意に教えないから、背骨のない軟弱な国民が大多数になった。衆愚化だ。この衆愚化をはじめGHQは「日本解体」の時限爆弾的プログラムを憲法などに盛り込んだが、少子高齢化の人口減社会もそのひとつだろう。人口が減る国は国力が衰退する。戦後、1、2年経つと赤ちゃんがどっさり生まれてきた。GHQは慌てたろう、この赤ん坊が大人になれば日本は再び立ち上がるかもしれないと(結果的に銃ではなくソロバン片手の企業戦士にはなって日米経済戦争が勃発したが)。昭和23年、GHQ民生局は「優生保護法」を作り、人工妊娠中絶を広めていく。中絶件数は昭和26、27年がピークだったと記憶する。これでベビーブームに歯止めをかけた。日本は世界にも希な中絶大国になった。洗脳教育も進めた。「少なく産んで豊かな暮らし」を標語に、貧乏人の子沢山は止めましょう、産児制限をしましょう、セックスは子作りのためではなく楽しむものです、とマスコミや女性誌で宣伝していった。マスプロではなく少なく産んで、教育にお金をかけましょう、大学に入れましょうと煽った。結果的に世界にも希な逆ピラミッドの少子高齢化社会になった。出産適齢期の女性人口も減少し、これまで年間30万件で推移していた人工妊娠中絶件数は平成17年度には29万件になり、18年度は27万件に下がった。総人口も、平成17年の出生数は106万人で、明治32(1899)年に統計を取り始めて以来、初めて自然減へ。18年は少し増えたが19年に再び減少する。先日、外資系メーカーの営業マンと話していたら、「45歳から55歳くらいの10年は世帯収入が年800万円はないと子供2人を大学にやれない」と言っていた。年収1000万円を稼げればサラリーマンとして優秀だと多分今でも言われているだろうが、凡夫にはなかなか難しい。小生は社長といっても給与所得は600万円だった。旦那が600万円、奥さんが200万円を稼ぐというあたりが平均だろうか。それにしても600万円稼げる仕事はなかなかないだろう。建築業界の現場なら、大工さんのベテランでも日給月給で1日せいぜい2万円、普通は1万4千円未満。親方になる以外に600万円を稼ぐのは難しい。ファミレスやコンビニの「名ばかり店長さん」も400万円がいいとこ。宅急便のドライバーも12時間労働で500万円ほどか。企業は景気見通しを楽観できないのでシブチンになっているから、よほどの大企業に勤めないと600万円以上は期待できない。結果的に結婚できない人、結婚しても子供を持てない人、良くても子供は1人か2人ということになる。人口減の歯止めはない。ここは若い世代に頑張ってもらい3人目、4人目を産んでもらうしかない。ベビーブームを起こすしかない。そのためには所得税、住民税、健康保険料、年金保険料などの減免、公営住宅無料、保育園優先、医療費や教育費の減免など、社会が子育てを全面的にバックアップする必要がある。子供たちが将来、我々の社会保障を担ってくれるのだから、我々は若い夫婦の育児を支えて当然だろう。どれだけの費用が掛かり、どれだけのプラス効果があるのか。政治家とお役人さんに制度設計をお願いしたい。chomon-ryojiroさん『頂門の一針(ちょうもんのいっしん)』とは広辞苑によれば「頭の上に1本の針を刺す事により人の急所を押さえて戒め加えること。痛切な戒め。頂針。」とあります。急所をおさえながら長閑(のどか)な気分になれる電子雑誌(メルマガ)のブログ版をここに発信いたします。エントリーは記事ごとですが、メルマガとしての受信をご希望の場合は、こちらよりメルマガ登録することも出来ます。http://www.melma.com/backnumber_108241/

2008.06.01

全48件 (48件中 1-48件目)

1

-

-

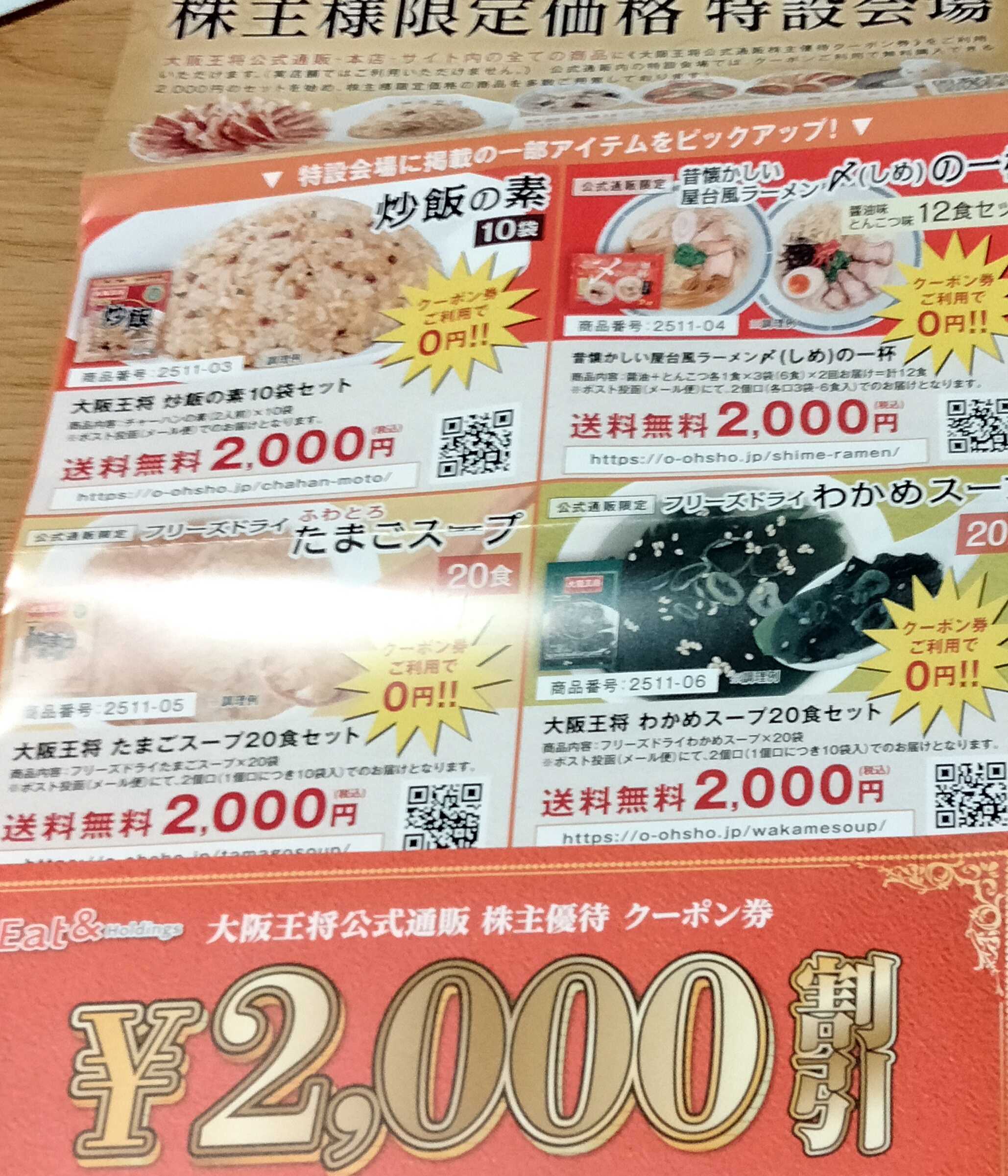

- 株主優待コレクション

- イートアンド ホールディングス:自…

- (2025-11-20 18:36:56)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「グエー死んだンゴ」がんで早逝の元…

- (2025-11-20 19:23:55)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- おうし座満月

- (2025-11-20 18:45:52)

-