2018年12月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

2018年 「歩きつなぎの旅」 総括

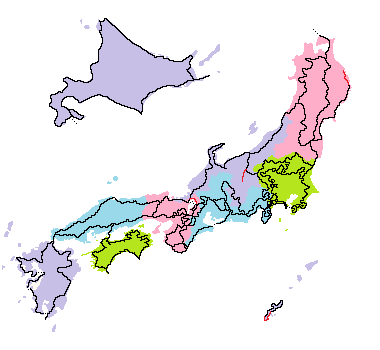

2018年 「歩きつなぎの旅」 に費やした日数 40 日 ( 469.3 km ) 内訳 1.東北周遊徒歩旅行 3 日 ( 90.5 km ) 2.東日本支線の旅 3 日 ( 67.7 km ) 3.西日本支線の旅 3 日 ( 94.3 km ) 4.島歩きの旅 3 日 ( 81.9 km ) 5.東京歩きめぐり 28 日 ( 134.9 km ) 日帰り 28 日 泊まりがけ 12 日 ( 宿 6 泊 ) ( テント 2 泊 ) 交通費 ・宿泊費等の合計 105,570 円2018年の「東京歩きめぐり」は、主に文京区と豊島区を歩きました。

2018.12.31

コメント(0)

-

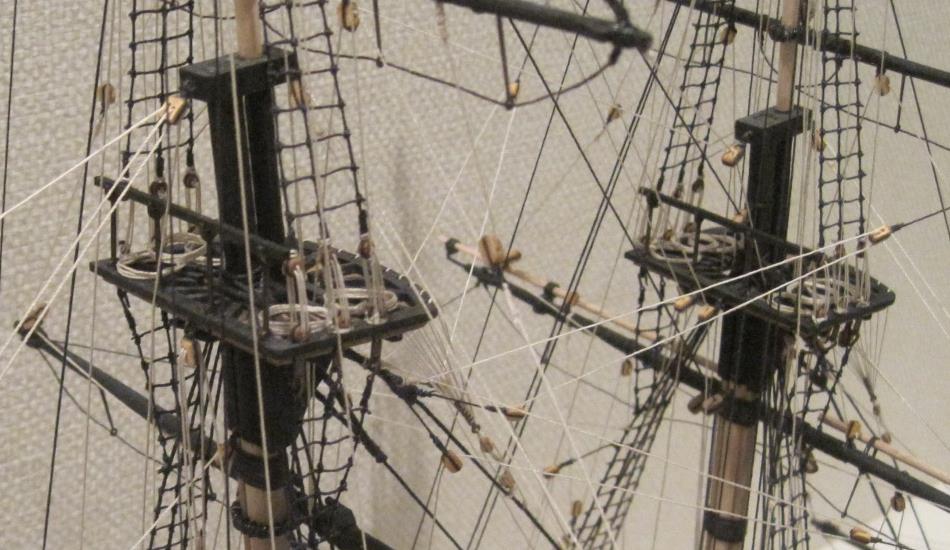

【 帆船模型 BADGER 製作記録 第16回 】 艤装の製作・取付

2018年12月20日(木)2ヶ所のトップに手摺を取り付ける。ボートを製作、取り付ける。アンカーを製作、取り付ける。各所にロープコイルを取り付ける。ラダーを取り付ける。完成。

2018.12.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第123回 】 本郷

2018年12月14日(金)快晴東京では久々の快晴。北風がやや強く、気温も低い。今回歩くのは、文京区の本郷2丁目。09:15 新壱岐坂上 、【 東京歩きめぐり 第123回 】を歩き始める。「建部坂」を下る。坂名は、坂の西側にあった幕臣 建部家の屋敷に由来する。「富士見坂」を上る。江戸時代には坂上から富士山が見えたものと思われる。「油坂」を下る。坂名の由来は不明。別名を「揚場坂」といい、神田川の荷揚場に通ずる坂だったことに由来する。「東京都水道歴史館」を訪れる。よい子の小都民たちが、3クラスも社会学習に来ている。係員の解説を聞きながら、真面目にメモを取っている。小学校に帰ったら、レポートを提出しなければならないのだろう。小都民として生きてゆくのも、なかなか大変そうだ。大人都民の自分は、神田川に架かっていた「神田上水懸樋」の絵や模型をカメラに収める。上水は 1901年(明治34年)まで利用されていた。隣接する「本郷給水所公苑」には「神田上水石樋」を展示。この石樋は、1987~89年に発掘された神田上水幹線水路の一部を移築復原したもの。「三河稲荷神社」を訪れる。1590年(天正18年)徳川家康が江戸入府の際に江戸城吹上に勧請、1606年(慶長11年)本郷に遷座したという。「弓町本郷教会」は 1926年(大正15年)竣工。弓町は 1965年 本郷に変更される前の旧町名。春日通りに面して「啄木ゆかりの喜之床(きのとこ)旧跡」がある。喜之床は理髪店で、石川啄木が 1909年(明治42年)から2年余り、この理髪店の2階で生活していた。当時の建物は愛知県犬山市の明治村に移築保存されている。10:10 本郷3丁目交差点、南西角の雑貨店「かねやす」。1730年(享保15年)の大火を機に江戸の防火対策を考えた大岡忠相が、かねやすの建つ辻を境に、南側の家屋に塗屋と土蔵造りを奨励し、屋根は茅葺を禁じて瓦葺を許した。一方、北側は従来通りの茅葺や板葺の町家が並んだため、かねやすが江戸の北限として認識されるようになり、「本郷も かねやすまでは 江戸の内」という川柳が生まれたという。【 東京歩きめぐり 第123回 】はここで終わり。新壱岐坂上 → 本郷3丁目交差点 : 3.2 km

2018.12.14

コメント(0)

-

【 帆船模型 BADGER 製作記録 第15回 】 ブーム・ガフ・スプリットスルヤードの製作・取付

2018年12月10日(月)ブーム・ガフを製作、メインマストに取り付ける。スプリットスルヤードを製作、バウスプリットに取り付ける。

2018.12.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第122回 】 本郷

2018年12月06日(木)雨冷たい雨が降っている。今回歩くのは、文京区の本郷1丁目。08:55 水道橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第122回 】を歩き始める。本郷の町名は、かつて湯島郷の中心地であったために湯島本郷と呼ばれていたのが、のちに本郷と呼ばれるようになったとされる。本郷1丁目をめぐる。この地区には、西から東へ本郷台地に上る坂が数多く存在する。「お茶の水坂」を上って下る。坂名は、かつてここにあった高林寺の湧水が「お茶の水」として将軍に献上されたことに由来する。坂の途中に「神田上水懸樋(掛樋)跡」の石碑がある。江戸時代 神田川に木製の樋(とい)を架け、神田上水の水を通し、神田・日本橋方面に給水していた。「忠弥坂」を上る。坂名は、坂上にあった丸橋忠弥の槍の道場に由来する。1651年(慶安4年)忠弥は由井正雪とともに江戸幕府の転覆を企てたが、露見して処刑された。「金毘羅坂」を下る。坂名は、南側にある金刀比羅宮 東京分社に由来する。その「金刀比羅宮 東京分社」を訪れる。神社は讃岐高松藩松平家の邸内社を起源としている。讃岐は金刀比羅宮のあるところ。「壱岐坂」と「新壱岐坂」を上って下る。坂名については、小笠原壱岐守の屋敷に由来する説と彦坂壱岐守の屋敷に由来する説がある。新壱岐坂は、関東大震災の復興計画により昭和になってから開かれた坂道で、古い壱岐坂を途中で分断している。階段坂の「新坂」には、「外記(げき)坂」という別名がある。坂上にあった旗本 内藤外記の屋敷に由来する。幕末の切絵図に「ケキサカ」「内藤肥後守」とある。「出世稲荷」を訪れる。3代将軍 徳川家光の乳母 春日局がこの地を拝領した際、鎮守のため勧請したと伝わる。春日局の出世にあやかり、出世稲荷と呼ばれるようになったといわれる。「旧東富坂」と「東富坂」上って下る。木が生い茂り鳶(とび)がたくさん集まってくることから鳶坂といい、いつの頃からか富坂と呼ぶようになったとされる。小石川台地の富坂(西富坂)に対し、白山通りを挟んで本郷台地に上る坂を、東富坂として区別している。現在の東富坂は、明治時代に路面電車を通すにあたり、新しく開いた緩やかな坂道。10:05 新壱岐坂上 、【 東京歩きめぐり 第122回 】はここで終わり。水道橋交差点 → 新壱岐坂上 : 3.9 km

2018.12.06

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 子連れ・高齢者との旅行で宿探しに悩…

- (2025-11-21 18:00:06)

-

-

-

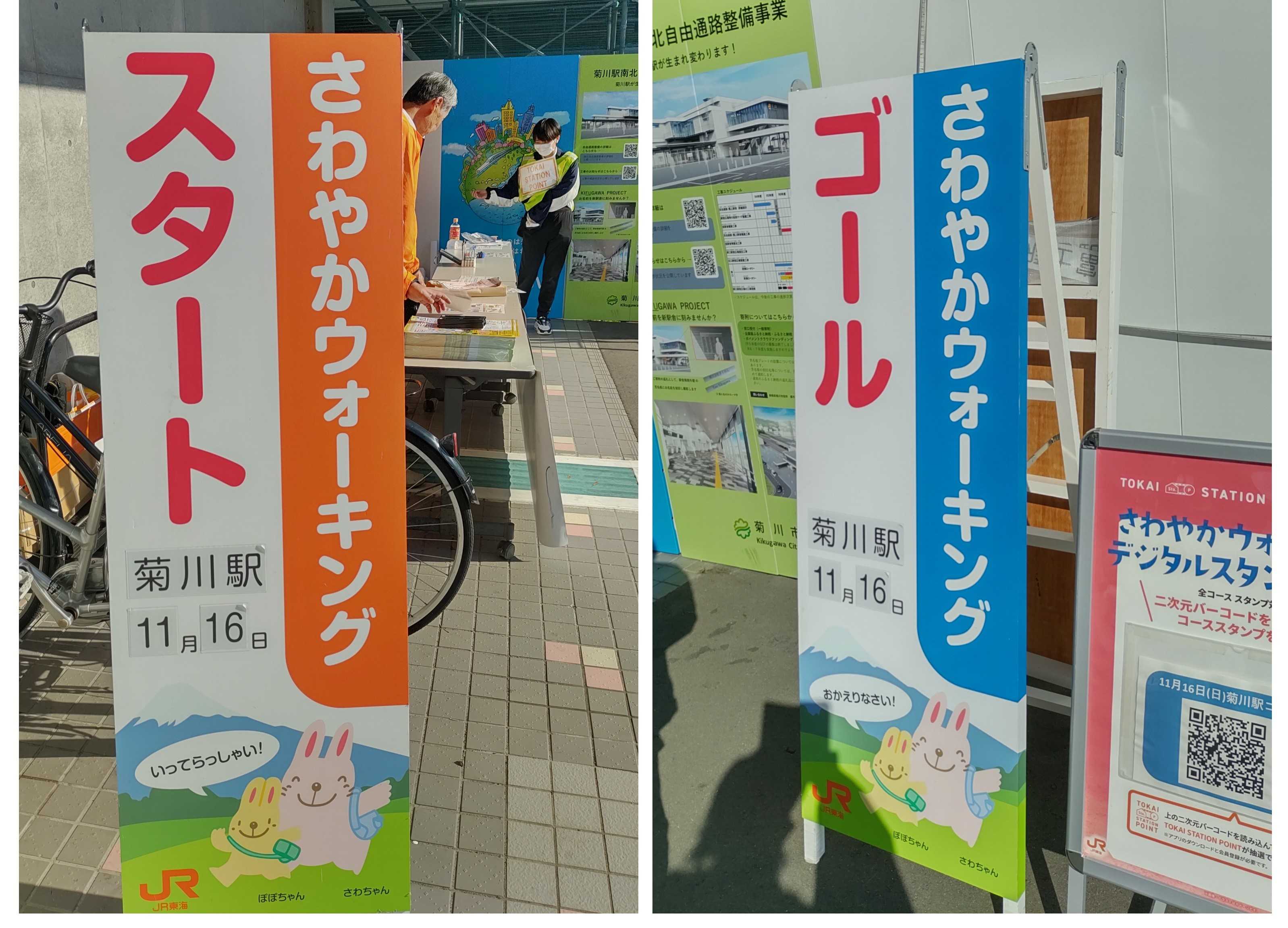

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- さわやかウォーキング→お茶カフェ♪

- (2025-11-20 21:48:34)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 金沢旅行 4日目

- (2025-11-12 17:42:15)

-