2020年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

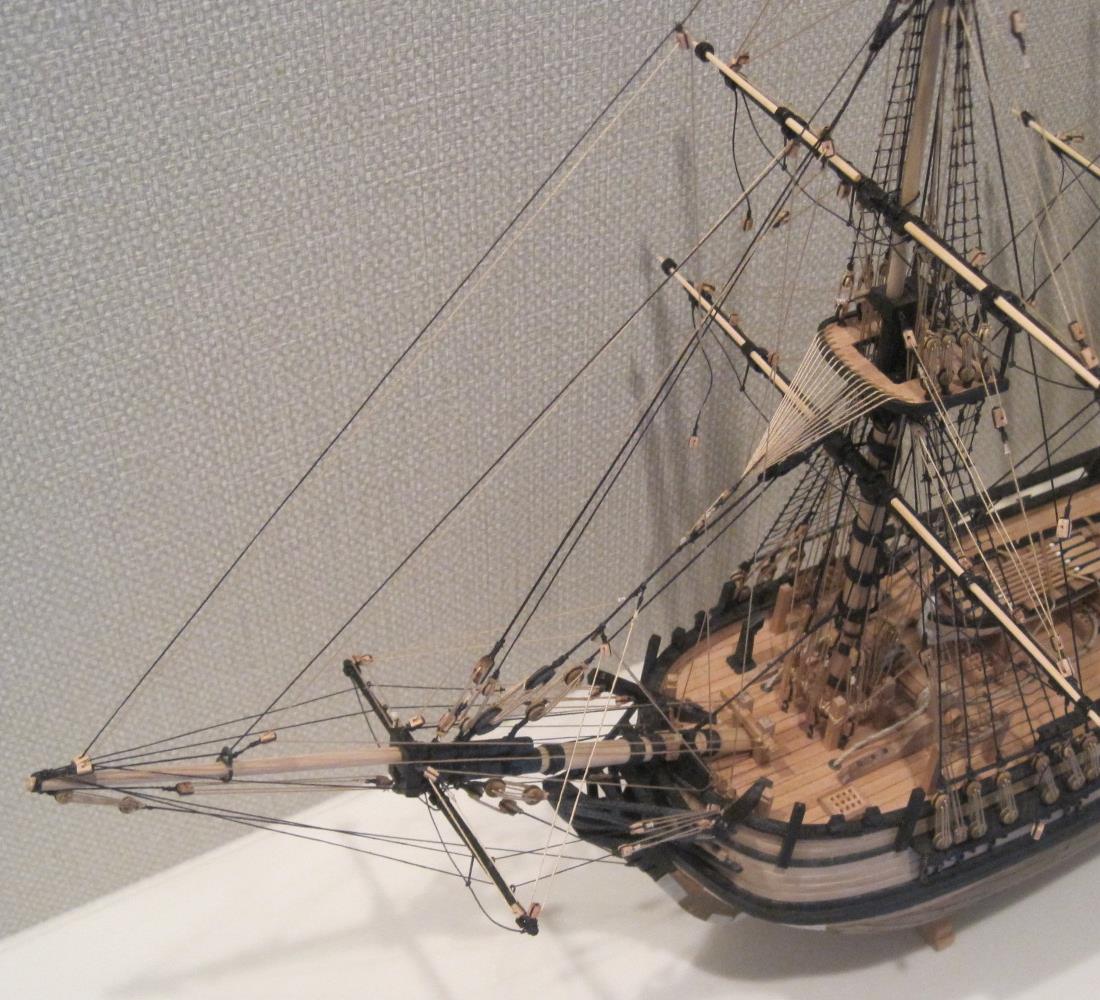

【 帆船模型 BOUNTY 製作記録 第18回 】 スプリットスルヤード・ガフ・ブームの製作・取付

2020年01月30日(木)スプリットスルヤードを製作、バウスプリットに取り付ける。ガフとブームを製作、ミズンマストに取り付ける。

2020.01.30

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第153回 】 上野公園

2020年01月22日(水)曇曇り空。冷え込んでいる。予報によると東京では、この先1週間以上も曇や雨の日が続くらしい。今回歩くのは、台東区の上野公園3番と9番。09:10 博物館動物園駅跡 、【 東京歩きめぐり 第153回 】を歩き始める。1882年(明治15年)に開園した「東京恩賜上野動物園」は、日本で最初の動物園。寒空の下でのパンダ観覧待ち時間を短縮するため、開園時間 09:30 の15分前から表門に並ぶ。年間パスポート(一般 2400円)利用者は長蛇の列だが、入園券での入場者の列は短い。入園料 600円。並んだ甲斐あって、10分ほどの待ち時間で「パンダ舎」に入る。3頭は別々の展示室で食事中。開園直後は食事タイムらしい。生パンダを見るのは、大学時代のスペイン旅行でマドリード動物園を訪れて以来のこと。園内をめぐる。1911年(明治44年)に建てられた「旧正門」は、1933年(昭和8年)頃まで動物園の玄関口として使われていたという。10分で10mくらい穴を掘りそうなごつい背中を見せているのは「ゴリラ」。どことなく哀愁が漂う。「ホッキョクグマ」は寒中水泳に興じている。北極ではハチミツを舐める機会がないから、手のひらを料理しても美味しくはないだろう。額を寄せて良からぬ相談をしている様子なのは「アジアゾウ」。このしばらく後、土の塊を鼻先に掴んで放り上げた。「五重塔」は 江戸幕府老中 土井勝利の寄進により、1639年(寛永16年)上野東照宮に再建されたもの。幕末の上野戦争では焼失を免れる。維新後の神仏分離令により、仏塔である五重塔は神社には不適との理由で、寛永寺の管理下に置かれた。1958年 寛永寺から東京都へ寄付された。東園駅と西園駅をつなぐ「上野動物園モノレール」は 1957年開業。日本初のモノレール。営業距離 300m、所要時間 1分半 。運賃は大人 150円、子供 80円。残念ながら、車両の経年劣化により昨年11月から運行を休止している。園内をひと通り回るだけで2時間余り。すっかり体が冷えてしまった。動物園の隣り「上野東照宮」を訪れる。1627年(寛永4年)伊勢津藩初代藩主 藤堂高虎の創建。現在の社殿は 1651年(慶安4年)3代将軍 徳川家光が造り替えたもので、ほぼ当時の姿を伝えているという。「お化け燈籠」は高さが 6.06m もあるのでこのように呼ばれる。1631年(寛永8年)信濃長沼藩初代藩主 佐久間勝之が上野東照宮に寄進した。11:55 上野動物園表門 、【 東京歩きめぐり 第153回 】はここで終わり。博物館動物園駅跡 → 上野動物園表門 : 6.8k m

2020.01.22

コメント(0)

-

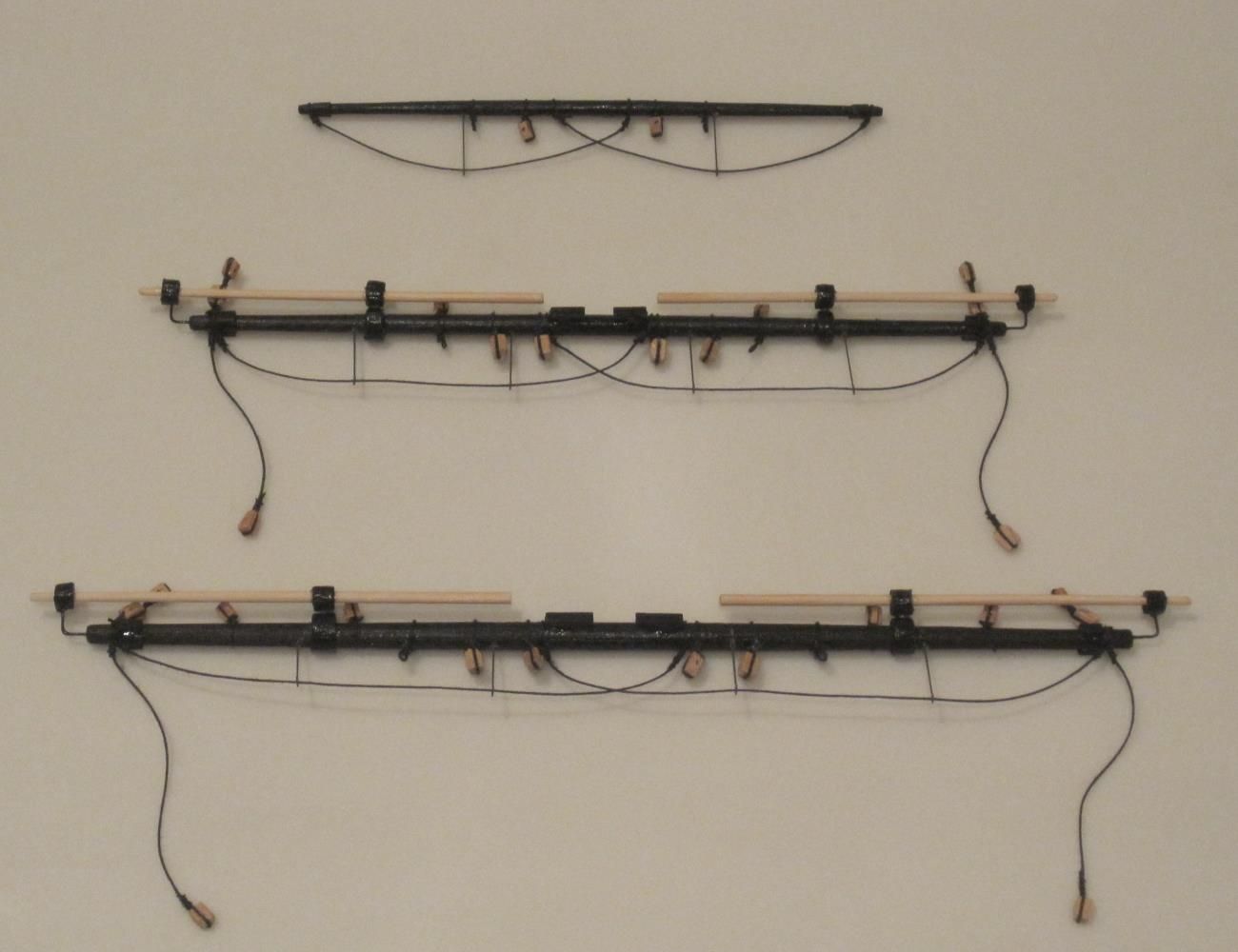

【 帆船模型 BOUNTY 製作記録 第17回 】 フォアヤードの製作・取付

2020年01月20日(月)フォアロワーヤード・フォアトップヤード・フォアトゲルンヤードに、スリングクリート・滑車・スタンスルブーム・フートロープ等を取り付ける。フォアロワーヤード・フォアトップヤード・フォアトゲルンヤードをフォアマストに取り付ける。

2020.01.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第152回 】 上野公園

2020年01月14日(水)晴晴れの日が続かない。予報によると明日は雨が降るようなので、予定を1日早めて歩きめぐりに出動する。今回歩くのは、台東区の上野公園10~12番。09:30 博物館動物園駅跡 、【 東京歩きめぐり 第152回 】を歩き始める。1928年(昭和3年)竣工の「黒田記念館」は、洋画家 黒田清隆の遺言により、その遺産によって建てられた。「国際子ども図書館」の建物は、1906年(明治39年)に建設された「帝国図書館」を受け継いでいる。国際子ども図書館として開館したのは 2000年のこと。「東京芸術大学」は、前身の「東京音楽学校」と「東京美術学校」を統合して 1949年に設立された。上野キャンパスの歴史的建造物をめぐる。音楽学部にある「赤レンガ1号館」は 1880年(明治13年)、「赤レンガ2号館」は 1886年(明治19年)に建てられた。美術学部にある「陳列館」は 1929年(昭和4年)竣工。「正木記念館」は 1935年(昭和10年)竣工、東京美術学校第5代校長 正木直彦の業績を記念して建てられた。2つの建物の間には、かつての東京美術学校の玄関が保存されている。「護国院」を訪れる。寛永寺の子院。本堂は 1722年(享保7年)の再建とされる。大黒天画像は3代将軍 徳川家光から贈られたものと伝わり、谷中七福神のひとつとして信仰を集めている。09:55 博物館動物園駅跡 、【 東京歩きめぐり 第152回 】はここで終わり。博物館動物園駅跡 → 博物館動物園駅跡 : 1.5 km

2020.01.14

コメント(0)

-

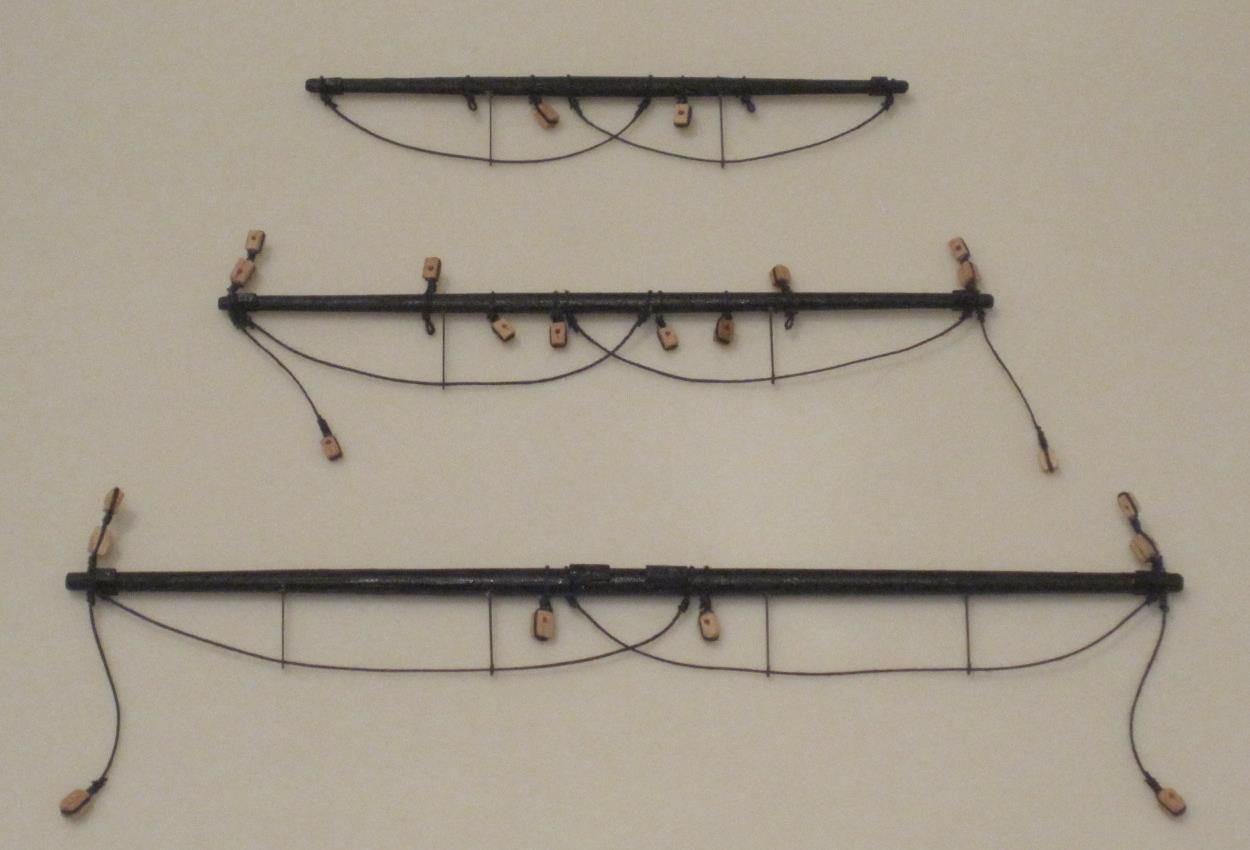

【 帆船模型 BOUNTY 製作記録 第16回 】 ミズンヤードの製作・取付

2020年01月10日(金)ミズンロワーヤード・ミズントップヤード・ミズントゲルンヤードに、スリングクリート・滑車・フートロープ等を取り付ける。ミズンロワーヤード・ミズントップヤード・ミズントゲルンヤードをミズンマストに取り付ける。

2020.01.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第151回 】 上野公園

2020年01月07日(火)曇曇り空だか、今年の歩き初めに出動する。今回歩くのは、台東区の上野公園13~18番。09:15 鶯谷駅南口 、【 東京歩きめぐり 第151回 】を歩き始める。寛永寺の子院「林光院」の表門は、阿波徳島藩蜂須賀家が所有していた中屋敷御庭仕切門で、1955年に移築したものという。「現龍院」も寛永寺の子院で、墓地前に「殉死之墓」碑がある。1651年(慶安4年)3代将軍 徳川家光死去の際に殉死した家臣など12人が、墓地に葬られている。「輪王寺」を訪れる。寛永寺の開山 天海(慈眼大師)と天海が崇敬する良源(慈恵大師)を併せて祀ったことから、通称の「両大師」で知られる。黒塗りの山門は「寛永寺旧本坊表門」。幕末の上野戦争で本坊は焼失したが、表門は戦火を免れた。門扉には当時の弾痕が残る。当初この門は現在の東京国立博物館の正門の位置にあり、1882年(明治15年)博物館が開館すると、その表門として使用された。1923年(大正12年)の関東大震災の後、博物館改築に伴い現在地に移築された。寛永寺本坊跡地に建つ「東京国立博物館」を訪れる。入館料 620円。長蛇の列があるので係員に尋ねると、即位礼正殿の儀で用いられた「高御座と御帳台」を特別公開中とのこと。この寒空に並んで見るほどの関心はないのでスルー。1937年(昭和12年)竣工の「本館」は、関東大震災で大破した1881年(明治14年)竣工の旧本館に替わって建てられた。1908年(明治41年)竣工の「表慶館」は、皇太子(大正天皇)の成婚記念として建てられた。正門西の「旧因州池田屋敷表門」は、かつての因幡鳥取藩池田家上屋敷の表門。江戸時代末期のもので、1954年 現在地に移築された。表慶館裏の「旧十輪院宝蔵」は鎌倉時代前期のもとされる校倉(あぜくら)で、1882年(明治15年)奈良市十輪院から移築された。博物館隣りの「博物館動物園駅跡」は京成電鉄の駅だったが、老朽化や乗降客数減少のため 1997年営業休止、2004年廃止となった。10:50 【 東京歩きめぐり 151回 】はここで終わり。鶯谷駅南口 → 博物館動物園駅跡 : 3.7 km

2020.01.07

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1