2018年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【 帆船模型 PEGASUS 製作記録 第18回 】 バウスプリットとジブブームの製作

2018年01月30日(火)バウスプリットとジブブームを製作する。船体に接着せず、仮に取り付けておく。

2018.01.30

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第99回 】 高田

2018年01月25日(木)快晴日本の上空に今季一番の強い寒気が流れ込み、気象庁は東京地方全域に33年振りの低温注意報を発表した。今日の都心の最低気温が-4℃、最高気温が4℃。3日前に降った雪が、あちこちでガチガチに凍結している。今回歩くのは、豊島区の高田1~3丁目。09:45 都電早稲田駅 、【 東京歩きめぐり 第99回 】を歩き始める。高田の町名は、神田川による侵食でできた急傾斜面の耕地に由来するらしい。地名用語の「タカ」または「タケ」は、崖や急傾斜面を意味するという。その急傾斜地は高田1~2丁目に見られ、そこには名前の付いた坂が5つある。東から順に坂めぐり。「日無坂」を上る。上部は階段路地。樹木が生い茂り日中でも日が当たらなかったことから名付けられたとされる。日無坂上から「富士見坂」を下る。昔 坂上から富士山が見えたのが坂名の由来。現在 富士山は見えないが、新宿の高層ビルを遠望できる。富士見坂下から「稲荷坂」を上る。坂上にある稲荷の祠が坂名の由来。「金乗院」を訪れる。境内の「目白不動」の本尊は、関口駒井町(現在の文京区)にあった新長谷寺が戦災で廃寺となったため、当地へ移されてきた。「倶梨伽羅不動庚申塔」は 1666年(寛文6年)建立。金乗院前から「宿坂(しゅくざか)」を上る。練馬方面から江戸へ行くのにここで1泊しなければならなかったことが、坂名の由来という説がある。解説板によると、中世の頃 この辺りに「宿坂の関」と呼ばれる関所があったと伝わり、1836年(天保7年)出版の「江戸名所絵図」には「宿坂関旧址」の文字が読める。「のぞき坂」を下る。東京で最も急な坂と言われるらしいが、「さもありなん」と思える勾配。坂の途中からのぞかないと坂下が見通せないため、この坂名が付いたという。神田川近くに「山吹之里」碑が建つ。太田道灌「山吹の里」の故事の舞台については、他にもいくつか候補地がある。「高田總鎭守 氷川神社」を訪れる。理由は不明だが、境内での撮影は禁止。撮影を禁止しなければならないほど有り難い神社なのだろう。11:15 学習院下交差点 、【 東京歩きめぐり 第99回 】はここで終わり。都電早稲田駅 → 学習院下交差点 : 6.2 km

2018.01.25

コメント(0)

-

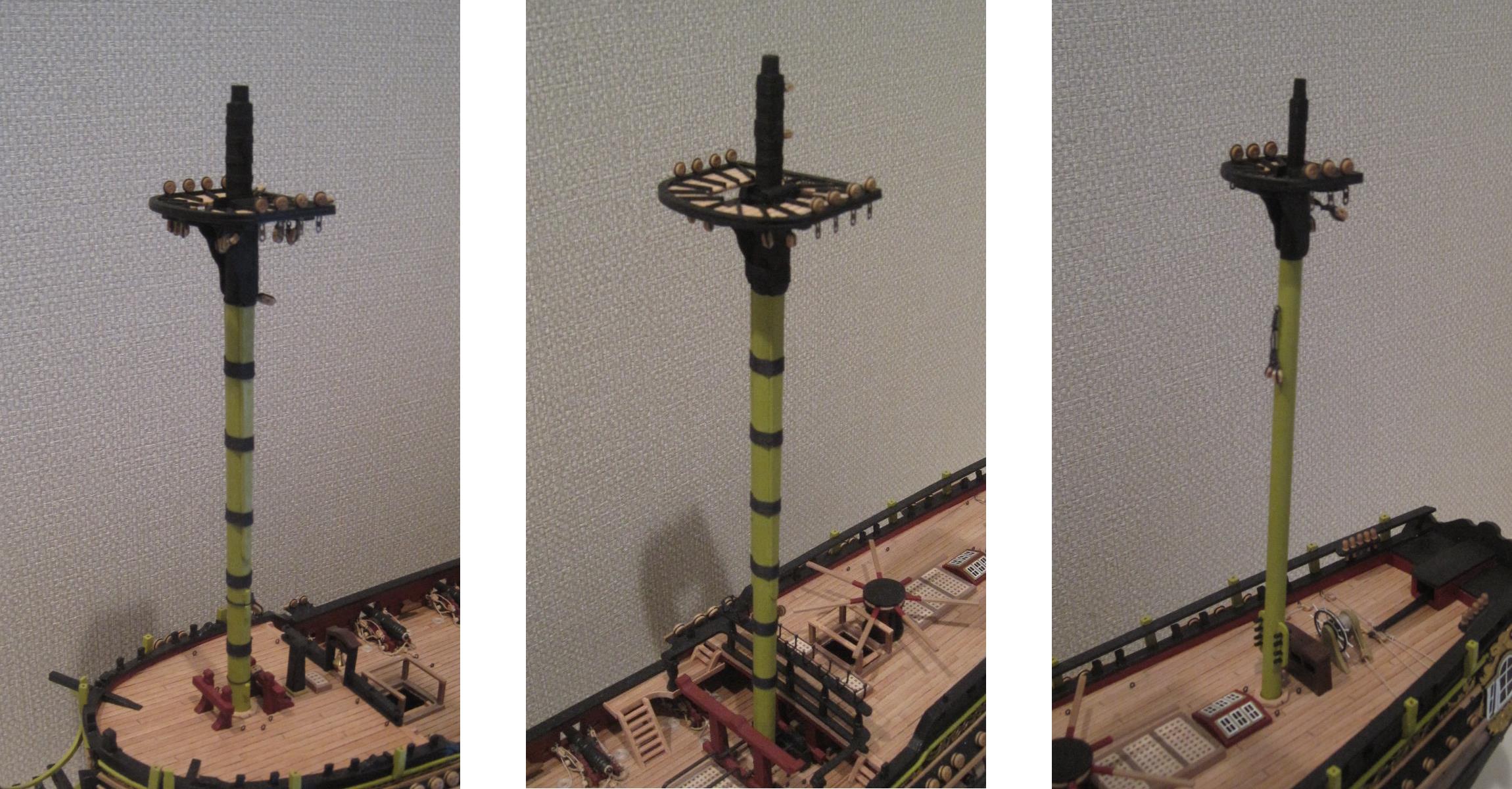

【 帆船模型 PEGASUS 製作記録 第17回 】 マストの製作(2)

2018年01月20日(土)フォアトップマスト・フォアトップギャラントマスト・メイントップマスト・メイントップギャラントマスト・ミズントップマストを製作する。3本のマストは船体に接着せず、仮に取り付けておく。

2018.01.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第98回 】 西早稲田 馬場下町 戸塚

2018年01月15日(月)曇時々晴予報より雲の多い天気で、かなり寒い。今回歩くのは、新宿区の西早稲田1~2丁目・馬場下町・戸塚1丁目。09:45 西早稲田交差点 、【 東京歩きめぐり 第98回 】を歩き始める。西早稲田2丁目。「金泉湯」は千鳥破風と唐破風を備えたレトロな銭湯。1954年の築創業らしい。「源兵衛地蔵尊」は、前回【 東京歩きめぐり 第97回 】で訪れた天祖神社を創建した小泉源兵衛らの功績を記念するため、1726年(享保11年)に安置されたという。赤レンガ造りの「スコットホール」は、キリスト教精神に基づいた事業を行う早稲田奉仕園の建物で、1921年(大正10年)に完成した。ホール名は、事業に賛同して多額の寄付をしたアメリカ人スコット夫人に由来。関東大震災や戦災にも耐え、ほぼ建設当時の姿を今に残している。「穴八幡宮」を訪れる。社伝によると、1062年(康平5年)源義家が奥州平定の帰途 八幡神を祀ったのが始まりとされる。1641年(寛永18年)付近で横穴が見つかり、中から金銅の御神像が現れたことから、穴八幡宮と称するようになった。冬至から節分までの期間に八幡宮から授かる「一陽来復」の御守は有名で、授与所には行列ができている。参道脇の「布袋像の水鉢」は、 1649年(慶安2年)3代将軍 徳川家光が奉納したものと伝わるけれど、見た目が妙に新しい。たぶん、これはレプリカなのだろう。西早稲田1丁目・馬場下町・戸塚1丁目をめぐる。馬場下町の町名は、高田馬場から下る八幡坂の下に位置することに由来。戸塚の町名は、水稲荷神社に移設された富塚古墳に由来する。かつては戸塚町1丁目から4丁目まであったが、現在も戸塚の町名が残っているのは戸塚1丁目だけ。「寶泉寺」の梵鐘は 1711年(正徳元年)の鋳造。由緒ある梵鐘なのに、コンクリート造の鐘楼は残念な感じ。「八幡坂」を上る。解説石標には「坂名は穴八幡にちなんで八幡坂と名づけられたもの(後略)」とある。「グランド坂」を下る。標柱には「戸塚球場(今の早大総合学術センター)のグランドから、六大学リーグ戦に向け練習に励む学生達の声が響いてくることからグランド坂と呼ばれるようになった(後略)」とある。早稲田大学のキャンパスに入る。「坪内博士記念演劇博物館」は、1928年(昭和3年)坪内逍遥の古希とシェークスピヤ全集の完訳を祝って建設された。「會津八一記念博物館」が設置されている2号館は、1925年(大正14年)の竣工。會津八一は文学部教授を務めた美術史家。有名な「大隈重信像」は、右足を失った後の姿のもので、杖をついている。大隈は外務大臣時代に不平等条約改正のため外国人判事を導入するという条約案を提唱したが、反対派の抵抗に遭い 1889年(明治22年)爆弾によって右足を負傷。切断されて義足となった。早稲田大学を象徴する建物「大隈記念講堂」は 1927年(昭和2年)の竣工。隣接する「大隈庭園」を歩く。江戸時代 近江彦根藩井伊家と讃岐高松藩松平家の下屋敷にあった大名庭園を、大隈が和洋折衷の庭園に改造した。観音寺の庚申塔は 1664年(寛文4年)に立てられたもの。庚申信仰は江戸時代に流行った民間信仰で、60日毎の庚申(かのえさる)の日は徹夜して人の体内に棲む三尸虫(さんしちゅう)を滅する行を行うという。11:25 都電早稲田駅 、【 東京歩きめぐり 第98回 】はここで終わり。西早稲田交差点 → 都電早稲田駅: 7.0 km

2018.01.15

コメント(0)

-

【 帆船模型 PEGASUS 製作記録 第16回 】 マストの製作(1)

2018年01月10日(水)フォアロアーマスト・メインロアーマスト・ミズンロアーマストを製作する。3本のマストは船体に接着せず、仮に取り付けておく。

2018.01.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第97回 】 高田馬場 西早稲田

2017年01月04日(木)快晴今年の歩き初め。快晴、低温。風が弱いので、日なたにいれば寒さはそれほど厳しくない。今回歩くのは、新宿区の高田馬場2丁目・西早稲田3丁目。09:05 高田馬場駅 、【 東京歩きめぐり 第97回 】を歩き始める。高田馬場2丁目。「神田川」に出る。小船も往来するお茶の水付近の神田川は、電車から見る日常の景色だが、この辺りには馴染みがない。両地点は直線距離で5kmほど離れているだけなのに、ここではこんなに水深が浅い。ゴムボートでも底を擦ってしまう。神田川に架かる「高戸橋」は、豊島区高田と新宿区戸塚の両町名に由来するらしい。橋から上流側を見ると、3つの流れが合流している。左から神田川本流、高田馬場分水路、妙正寺川。高田馬場分水路は、神田川の増水時に水を逃がして氾濫を防止する目的で整備されたという。西早稲田3丁目をめぐる。高戸橋交差点で「都電荒川線」は、明治通りから新目白通りへ折れる。この辺り、荒川線の撮影地点として知られているようだ。神田川沿いの遊歩道を歩く。魚道があったり、カモが泳いでいたり。神田川では毎年、アユの遡上が確認されているらしい。「甘泉園公園」を訪れる。江戸時代に徳川御三卿 清水家の下屋敷があったところで、回遊式の大名庭園が造られた。かつてはお茶に適した湧水があり、それが園名の由来。明治時代以降 相馬子爵家の邸宅や早稲田大学の付属施設を経て、戦後 公園として開放されている。寒さのせいか、広い園内に誰もいない。貸し切り気分で歩くと、雪吊りが見えてくる。東京で枝が折れるほどの雪が降るとは考えにくいので、冬場の演出なのだろう。冷え込みを証明するように、池は一面 薄氷に覆われている。甘泉園公園の隣り、水稲荷神社を参拝する。参道に「堀部武庸加功遺跡之碑」がある。堀部武庸(たけつね)とは 堀部安兵衛のこと。1694年(元禄7年)の「高田馬場の決闘」を顕彰している。この決闘での活躍が評判となり、安兵衛は赤穂藩に仕官した。「水稲荷神社」の社名は、1702年(元禄15年)神木の椋(むく)の根元から湧き出した霊水に由来する。1963年 早稲田大学との土地交換により、旧社地から500mほど北西の現社地に遷座。幕末の切絵図では、清水家下屋敷(現在の甘泉園公園)から離れた場所に水稲荷社が描かれている。この遷座の際、付近の「富塚古墳」と富士塚「高田富士」も一緒に引っ越している。社殿の裏にある墳丘が富塚古墳で、立札によると「戸塚の町名の起源になった」とのこと。また、高田富士には7月に催される高田富士まつりの期間だけ登拝できるらしい。「天祖神社」を参拝する。豊臣家の家臣だった小泉源兵衛が、大阪夏の陣で敗れた後 江戸に逃れ、当時荒地だったこの地を開墾。源兵衛村を作り、1645年(正保3年)当社を創建したと伝わる。西早稲田交差点の一角に「高田馬場跡」解説板がある。それによると「(前略)馬場は寛永十三年(一六三六)に造られたもので、旗本たちの馬術の練習場であった。(中略)享保年間(一七一六~一七五三)には馬場の北側に松並木がつくられ、八軒の茶屋があったとされている(後略)」。「茶屋町通り」の標柱にも「(前略)見物客等が多かったことから、地元の農家が茶屋を開いた」とある。10:30 西早稲田交差点 、【 東京歩きめぐり 第97回 】はここで終わり。高田馬場駅 → 西早稲田交差点: 5.0 km

2018.01.04

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 旅のあれこれ

- Kyoto Returns

- (2025-11-20 21:35:14)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 星の国ライフ フランス「サヴォワ地…

- (2025-11-21 11:46:32)

-