2021年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第20回 】 艦載ボートの製作・取付

2021年01月30日(土)ブルワーク歩廊に、スキッドビームを4本渡す。艦載ボート2艘を自作、スキッドビームの上に固定する。

2021.01.30

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第184回 】 木場 冬木

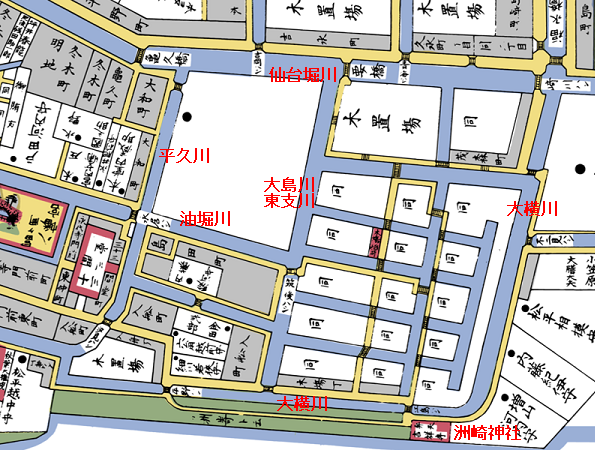

2021年01月22日(金)快晴快晴。予報によると東京では明日から天気が崩れるようなので、予定を早めて歩きめぐりに出動する。今回歩くのは、江東区の木場1~3・6丁目と冬木 。09:00 木場5丁目交差点 、【 東京歩きめぐり 第184回 】を歩き始める。木場1~3・6丁目。「洲崎神社」を訪れる。1700年(元禄13年)5代将軍 徳川綱吉の生母 桂昌院が、崇敬していた江戸城内の弁財天を遷座して創建した。当時この辺りは海岸で、浮弁天として文人墨客の参詣を集めていたという。幕末の切絵図には「弁天吉祥寺」とある。「繁栄稲荷神社」は、1757年(宝暦7年)大丸の業祖が伏見稲荷の分霊を祀ったのが起源という。1910年(明治43年)大丸が東京店を閉じた際、社殿は東武鉄道創始者の邸宅(現在の港区南青山)に移されたが、1961年 大丸に返譲され現在に至る。「木場親水公園」を歩く。仙台堀川と大横川をつなぐ大島川(大横川の旧名)東支川跡に造られた公園。掘割に和船や太鼓橋を配し、かつての木場の面影を再現している。「鶴歩(かくほ)稲荷大明神」を訪れる。この辺りを開発した平野甚四郎が隠居後に鶴歩と号したことに社名は由来する。「平久川(へいきゅうがわ)」沿いに「鉄道堀児童遊園」という小さな公園がある。鉄道堀という名前が気になるが、由来は不明。平久川は仙台堀川と大横川をつないでいる。平久の名前は、両岸にあった旧町名の平富町と久右衛門町に由来するという。鶴歩橋で平久川を渡り、冬木に入る。1705年(宝永2年)当地を木置場として幕府から買い取った材木商 冬木屋に町名は由来する。「冬木弁天堂」は、冬木家が琵琶湖の竹生島の弁財天を勧請した邸内社を起源とする。深川七福神の弁財天を祀る。「油堀川」は隅田川と木場をつなぐ運河として、元禄年間(1688~1704年)に開削された。隅田川近くの川岸に油問屋が多かったことが、名前の由来という。現在は埋め立てられ、跡地に首都高速9号深川線が走っている。油堀川の北側に「武田堀公園」がある。名前からすると堀跡に造られた公園のように思えるが、幕末の切絵図にそれらしき堀は載っていない。公園名の由来は不明。10:15 鶴歩橋西交差点 、【 東京歩きめぐり 第184回 】はここで終わり。木場5丁目交差点 → 鶴歩橋西交差点 : 6.2 km

2021.01.22

コメント(7)

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第19回 】 デッドアイの取付(2)

2021年01月20日(水)左舷と同様に、右舷デッドアイ用チェーンを自作する。右舷5ヶ所のチャンネルに29個(4mm 12個、5mm 17個)のデッドアイを取り付ける。

2021.01.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第183回 】 三好 平野 木場

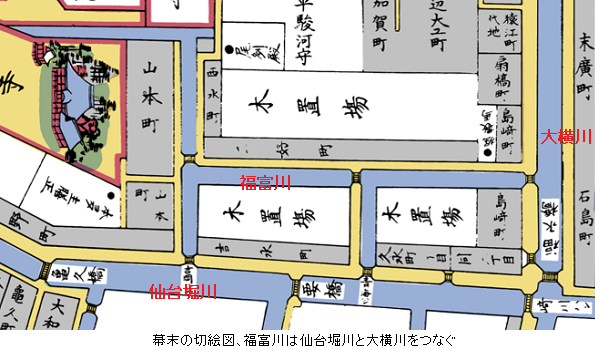

2021年01月14日(木)快晴雲ひとつない快晴。東京の今日の最高気温は14.5℃まで上がり、サクラが咲く頃の暖かさになった。今回歩くのは、江東区の三好3~4丁目・平野3~4丁目・木場4~5丁目。08:55 深川六中西交差点 、【 東京歩きめぐり 第183回 】を歩き始める。三好3~4丁目・平野3~4丁目。「福富川公園」を歩く。かつての福富川は仙台堀川と大横川をつなぐ水路で、途中から北へ分岐する堀留もあった。公園は川跡に造られた細長い親水公園で、水路ではカモがのんびり休んでいる。「東京都現代美術館」から南には「木場公園」が広がる。面積は24.2haとのこと。単純化すると、東西242m x 南北1000m。幕末の切絵図にある通り、この地は江戸時代から材木商人の木置場だったが、その機能が新木場へ移転したことから、1992年 跡地に木場公園が開園した。公園北地区から「木場公園大橋」を渡り、木場4~5丁目の公園南地区に入る。木場の町名は、当地が木置場だったことに由来する。「イベント池」は毎年10月に開催される江東区民祭りで「木場の角乗り」行われるところ。ここもカモたちの休息地になっている。「BBQ 広場」には水場と炭捨て場があるだけでカマドは見当たらないが、広場のすぐ隣りに食材と飲料を調達できる店舗がある。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されているため、当面の間利用を休止している。木場公園を出て「被官稲荷大明神」を訪れる。由緒などは不詳。幕末の切絵図に「木場稲荷」と記されているが、これが被官稲荷なのかは分からない。10:05 木場5丁目交差点 、【 東京歩きめぐり 第183回 】はここで終わり。深川六中西交差点 → 木場5丁目交差点 : 5.9 km

2021.01.14

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第18回 】 デッドアイの取付(1)

2021年01月10日(日)デッドアイをチャンネルに取り付けるため、チェーンを自作する。直径 0.5mm と 0.6mm の真鍮線・厚さ0.5 mm 幅3mm 真鍮帯板をカットして加工、薬品で黒染めする。左舷5ヶ所のチャンネルに、29個のデッドアイ(4mm 12個、5mm 17個)を取り付ける。

2021.01.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第182回 】 三好 平野

2021年01月04日(月)晴年末年始の東京では、ずっと穏やかな晴天が続いている。今回歩くのは、江東区の三好1~2丁目・平野1~2丁目。08:55 深川江戸資料館入口交差点 、【 東京歩きめぐり 第182回 】を歩き始める。三好1~2丁目。1701年(元禄14年)中川屋佐兵衛ら3名が当地に払い下げを受け町屋を開設、2年後この3名に因んで三好町と命名されたと伝わる。長専院不動寺の「出世不動尊」を訪れる。埋立地に霊厳寺を建設する難工事の際、お堂を建てて不動尊像を安置したところ工事が順調に進んだことから、のちに出世不動と名付けられたという。成等院に「紀伊国屋文左衛門墓」がある。正面の立派な碑の左隣り、花が供えられているのが墓らしい。紀文は材木豪商として知られるが、晩年 没落して富岡八幡宮一の鳥居近く(現在の江東区門前仲町)に住み、1734年(享保19年)66歳で没したと伝わる。「雲光院」の「阿茶局墓塔」を訪れる。阿茶局は徳川家康の側室。1637年(寛永14年)83歳で死去し、自ら発願した雲光院に葬られた。「龍光院」は 1611年(慶長16年)の創建で、深川七福神の毘沙門天を祀る。平野1~2丁目。1698年(元禄11年)幕府による埋め立てで町屋が開かれ、のちに名主平野甚四郎長久の姓から町名が付けられたという。「円珠院」は享保年間(1716~36年)の創建で、深川七福神の大黒天を祀る。平野には「滝沢馬琴誕生の地」解説板がある。1767年(明和4年)馬琴は旗本の用人を勤める下級武士の五男として生まれた。ブロンズ製のモニュメントは、28年かけて書かれた「南総里見八犬伝」106冊をモデルにしている。「浄心寺」を訪れる。この寺には「洲崎廓追善墓」がある。遊郭で亡くなった遊女の合葬墓で、「大正八年九月再建」とある。洲崎遊郭(現在の江東区東陽)は 1888年(明治21年)根津遊郭(現在の文京区根津)が移転して開業した。「間宮林蔵蕪崇之墓」を訪れる。林蔵は樺太探検・間宮海峡の発見などで知られる。1844年(天保15年)65歳で死没。蕪崇(ぶすう)は号(学者・文人・画家などが本名のほかに用いる名、雅号)。09:55 深川六中西交差点 、【 東京歩きめぐり 第182回 】はここで終わり。深川江戸資料館入口交差点 → 深川六中西交差点 : 3.8 km

2021.01.04

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-