2020年10月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第12回 】 プープデッキの艤装(2)

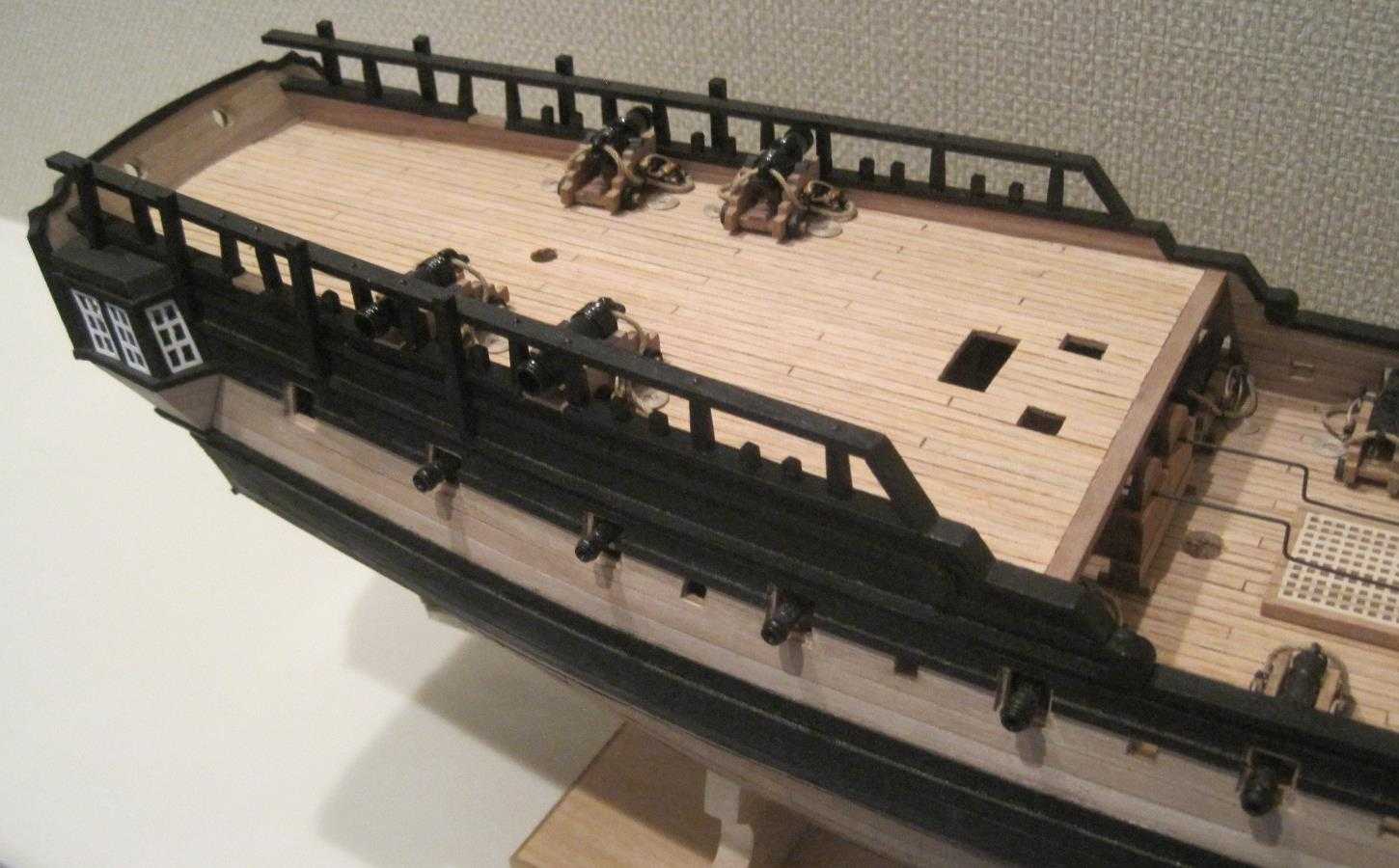

2020年10月30日(金)プープデッキに上部手摺・ティンバーヘッド・旋回砲柱を取り付ける。

2020.10.30

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第176回 】 日本橋浜町 日本橋中洲

2020年10月22日(木)晴時々曇予報によると東京では明日雨が降るようなので、予定を早めて歩きめぐりに出動する。今回歩くのは、中央区の日本橋浜町1~3丁目・日本橋中洲。08:40 久松町交差点 、【 東京歩きめぐり 第176回 】を歩き始める。日本橋浜町1~3丁目。かつて海浜だった名残りによる俗称が町名の由来という。「浜町公園」を訪れる。江戸時代 ここには熊本藩細川家下屋敷があり、明治時代以降も細川家の邸宅があったが、関東大震災からの復興事業の一環として公園が整備され 1929年(昭和4年)開園した。公園内の「清正公寺(せいしょうこうじ)」は、江戸時代初期に熊本藩主だった加藤清正を祀って 1861年(文久元年)細川家下屋敷に創建された。劇場「明治座」は 1873年(明治6年)開場の「喜昇座」から変遷を経て、1893年(明治26年)初代市川左団次が明治座と改称し今日に至る。「笠間稲荷神社」は常陸国笠間藩牧野家下屋敷の邸内社を起源とし、現在は茨城県の笠間稲荷神社の東京別社で、日本橋七福神の寿老神を祀る。「元徳(げんとく)稲荷神社」は、熊本藩主細川公が本所立川(現在の墨田区立川)にある元徳稲荷神社の分霊を懇請して建立したと伝わる。新大橋西詰の「避難記念」碑は、関東大震災の際に焼失しなかった新大橋に避難して難を免れた人々が建立したもの。「浜町神社」は、当地にあった天明年間(1781~89年)創始と伝わる稲荷を、安政年間(1854~60年)に薩摩藩島津家下屋敷で島津稲荷として祀ったのが起源という。浜町神社境内に「陶栄神社」がある。祭神のうち一柱が、鎌倉時代の陶工で瀬戸焼の開祖とされる加藤四郎左衛門景正。社殿の台座に出土した古い陶片が埋め込まれている。解説板によると出土地は、平安期・鎌倉期の常滑古窯、桃山期の白川天狗谷古窯、江戸初期の美濃古窯とある。日本橋中洲。もともと隅田川の中洲だったことに、町名は由来するという。「金刀比羅宮」は明治時代初期に祀られた船玉琴平宮が起源といい、戦後 香川の金刀比羅宮から分霊を奉斎し建立した。「清洲橋」は関東大震災からの復興事業として 1928年(昭和3年)竣工。国の重要文化財。09:55 新大橋西詰 、【 東京歩きめぐり 第176回 】はここで終わり。久松町交差点 → 新大橋西詰 : 5.1 km

2020.10.22

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第11回 】 プープデッキの艤装(1)

2020年10月20日(火)プープデッキ(船尾楼甲板)に手摺を取り付け、タンガニーカ材を張る。18ポンド砲4門を取り付ける。

2020.10.20

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第175回 】 東日本橋 日本橋久松町

2020年10月13日(火)晴予報によると東京では、明日から一週間ほど曇りや雨の日が続くらしい。今回歩くのは、中央区の東日本橋1~3丁目・日本橋久松町。08:35 浅草橋南交差点 、【 東京歩きめぐり 第175回 】を歩き始める。東日本橋1~3丁目。ビルの2階に鎮座する「初音森神社」は、元弘年間(1331~34年)この地に創建されたと伝わる。明暦の大火(1657年)後 郡代屋敷建設のため隅田川東岸(現在の墨田区千歳)へ遷座させられたが、1948年 旧蹟地である現在地に摂社として建立された。ビルの隙間の奥に鎮座する「両国稲荷神社」は、予めその存在を知っていなければ見つけることのできない小さな神社。かつて当地にあった稲荷を復活させたものらしい。幕末の切絵図には、隅田川縁に大きく「両国イナリ」と記されているが、本当に同じ神社ということなのだろうか。靖国通り北側に「旧蹟 両国広小路」碑がある。明暦の大火の教訓から避難路として隅田川に両国橋が架けられ、延焼防止のため橋沿いの一帯は火除け地に指定された。これが両国広小路となり、上野・浅草と並ぶ盛り場として発展した。1628年(寛永5年)創建と伝わる「川上稲荷神社」は、江戸幕府の乗船場にあったものを 1869年(明治2年)現在地に遷座したという。「旧蹟 矢ノ倉」碑。1645年(正保2年)幕府は当地に谷之御蔵と称する米倉を建て、そこに至るL字型の入堀として「薬研堀(やげんぼり)」を開削した。1698年(元禄11年)谷之御蔵は火災により焼失。米倉は築地に移転し、薬研堀は大半が埋め立てられた。幕末の切絵図には「薬研堀埋立地」と記されている。「矢ノ庫稲荷神社」は、幕府が米倉の守護を祈念して勧請したのが起源という。「薬研堀不動院」を訪れる。1585年(天正13年)紀州の根来寺が豊臣秀吉勢の兵火に遭った際、大印僧都が不動明王像を守護して東国に下り、1591年(天正19年)隅田川のほとりに堂宇を建立したのが当院の起源とされる。日本橋久松町。町名の由来は不明。09:20 久松町交差点 。江戸時代 この辺りに「山伏の井戸」があった。紀州の修験者が多く住んだ地区だったためそう呼ばれ、歯痛に効験があったという。幕末の切絵図にも「山伏井戸」と記されている。【 東京歩きめぐり 第175回 】はここで終わり。浅草橋南交差点 → 久松町交差点 : 3.5 km

2020.10.13

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 製作記録 第10回 】 スターンギャラリー・クォーターギャラリーの製作(2)

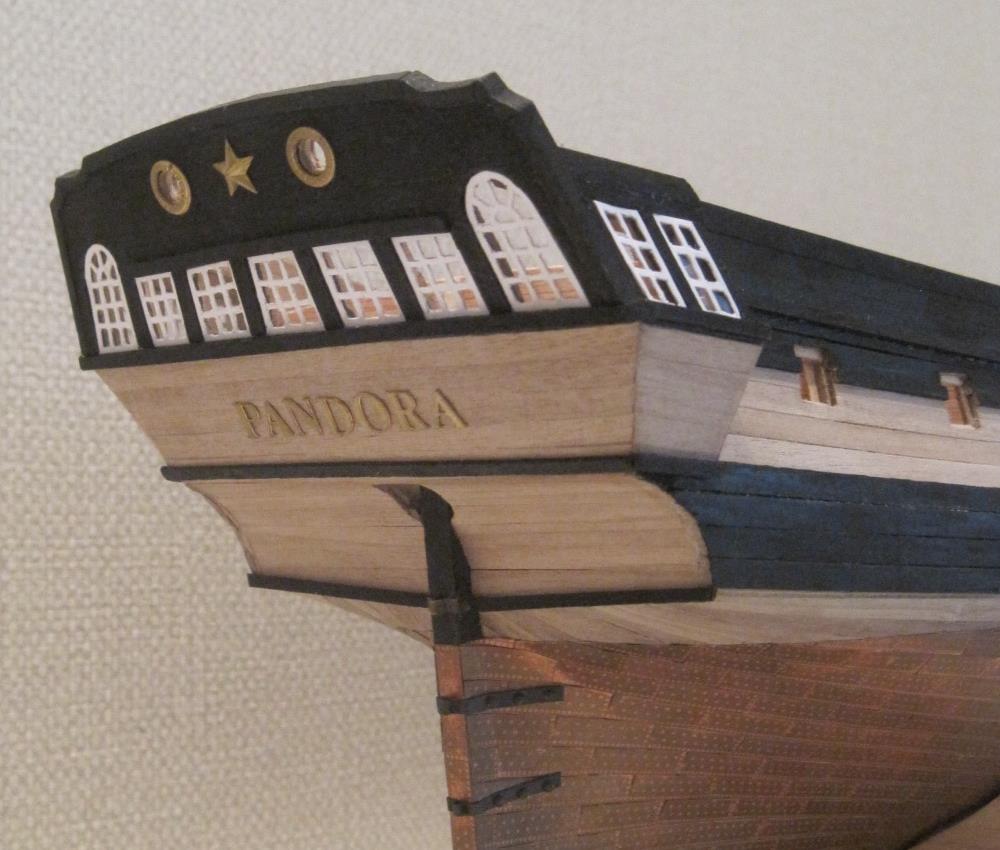

2020年10月10日(土)スターンギャラリー・クォーターギャラリーの上部を製作する。装飾については製作が難しいので、かなり省略した。真鍮製の五芒星(8mm 10個 税込770円)とガンポート(8mm 2個 税込154円)をマイクロクラフトから購入し、取り付けた。窓枠は表面にコーティングのある厚紙を使用した。木製を検討したが、曲線部分の製作が困難なので断念した。窓ガラスは透明プラスチック板を使用。

2020.10.10

コメント(0)

-

【 東京歩きめぐり 第174回 】 日本橋小伝馬町 日本橋横山町 日本橋馬喰町

2020年10月03日(土)晴東京では10月になっても、日差しがあると最高気温が25℃を越えてしまう。今回歩くのは、中央区の日本橋小伝馬町・日本橋横山町・日本橋馬喰町1~2丁目。08:30 鞍掛橋交差点 、【 東京歩きめぐり 第174回 】を歩き始める。日本橋小伝馬町。町名は、名主 宮部又四郎が伝馬役を司ったことに由来する。大伝馬町が街道での宿継(しゅくつぎ)を担ったのに対し、小伝馬町では江戸府内での伝馬御用を務めた。「十思(じっし)公園」を訪れる。かつてこの一帯は「伝馬町牢屋敷」の敷地だった。1613年(慶長18年)に常盤橋外から移転してきた牢屋敷は、面積が2618坪もあり、敷地の四方に堀を巡らせていた。囚獄(牢屋奉行)には石出帯刀(いしでたてわき)が任命され、代々世襲した。幕末の切絵図には、堀と石出帯刀の名前が記されている。安政の大獄に連座した吉田松陰は、1859年(安政6年)この地で処刑された。公園には「松陰先生終焉之地」碑がある。1875年(明治8年)に市谷監獄が設置されるまで伝馬町牢屋敷は存続した。公園の一画では、発掘調査で出土した「地下から現れた牢屋敷の石垣」を展示している。十思公園には「銅鐘 石町(こくちょう)時の鐘」がある。江戸で最初の時の鐘は、1626年(寛永3年)辻源七が本石町3丁目(現在の日本橋本町4丁目)に設置した石町の鐘であるといわれる。幾度かの火災による破損を経て、現在の銅鐘は 1711年(宝永8年)に鋳造されたもの。「千代田神社」を訪れる。慶長年間(1596~1615年)江戸城拡張のため城内にあった千代田村が移転させられ、それに伴って当地に遷座したと伝わる。「竹森神社」を訪れる。江戸時代 この付近には竹藪が多く、竹職人の町ともいわれ、これが社名の由来とも伝わる。日本橋横山町。もとは御家人横山氏の知行地で、それが町名の由来ともいわれる。横山町大通りの一部区間が日光・奥州街道に当たり、近隣に投宿する旅人向けの小間物・薬種・書物などの各種問屋が軒を連ねていた。現在も隣接する馬喰町とともに、小間物繊維問屋街として知られる。日本橋馬喰町(ばくろちょう)1~2丁目。この地は江戸時代初期から馬市の立つ町で、高木源兵衛や富田半七が幕府博労(ばくろう)頭として管理していた。博労とは、牛馬の売買を行う仲介業者のこと。当初は博労町と呼ばれていたが、のちに馬喰町と改められた。1657年(明暦3年)の「明暦の大火」後、浅草御門(現在の浅草橋)袂に「関東郡代屋敷」が置かれると、地方から郡代屋敷を訪れる公事師(訴訟代理人)のための旅籠街がこの地に発展した。関東郡代とは、関東の幕府直轄領の年貢徴収・治水・領民紛争の処理などを管理する役職のこと。幕末の切絵図には、「浅草御門」「郡代屋鋪」と記されている。09:35 浅草橋南交差点 、【 東京歩きめぐり 第174回 】はここで終わり。鞍掛橋交差点 → 浅草橋南交差 : 3.2 km

2020.10.03

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 和柄ミッキーファン必見!ディズニー…

- (2025-11-22 05:11:52)

-

-

-

- 国内旅行について

- 雨の日USJの回り方|小学生連れでも…

- (2025-11-21 12:00:06)

-

-

-

- 英語のお勉強日記

- 弱気相場で暗号資産をトレードすると…

- (2025-11-21 18:55:05)

-