2006年05月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

復活草 その後・・・

5月6日から8日にかけて紹介した復活草、別名ジェリコのバラ。水をかけて3日目にはほぼ開ききったものの、いつまでたっても葉緑素が復活せず、茶色(枯れた色)のままでそれ以上の変化がなかった。そこで水を切って乾燥状態にしたところ、再び葉が丸まってもとの休眠状態に戻った。文字通り丸く収まったということになる。 そしてしばらく休眠させ、一昨日になって再び復活を試みたのだが、やはり葉は開ききったものの、いつまでたっても緑色になる気配がない。 よく見てみると、なんと葉にカビが生えている(笑)。しかも食べ物が腐ったような臭いがする・・・。どうもこの復活草は枯れているらしい(泣)。買ってから1年以上箱にしまったままにしていたので、それがいけなかったのだろうか? 実は、10年ぐらい前に復活草がテレビCMに登場したことがあって、その時も買って水をかけて復活させたのだが、すぐに緑色になってくれた。しかし寒いときに復活させたせいか、すぐに枯れてしまった・・・。ああ、悲しい・・・。日本産のイワヒバでも育てた方がよほど気候に合っていいかも知れない(笑)。

2006.05.31

コメント(6)

-

斑入りパイナップル Ananas comosus variegatus

今日は我が家の斑入りパイナップルを紹介したい。学名はアナナス・コモサス・バリエガータス(Ananas comosus var. variegatus)といい、食用パイナップルの斑入り種として昨年の夏に購入。株の直径は1メートルを超えるというかなり大きなもの。しかし食用パイナップルとは違って、葉のふちにはノコギリのような荒く鋭いトゲが並んでおり、うっかり素手で触ろうものならトゲが葉から外れて皮膚に刺さってしまう(怖・・)。それぐらいにトゲは鋭い。 実は、12年前にも斑入りパイナップルを開花株で買ったことがあるのだが、その株はトゲが極めて細かく、大きさは今持っているものよりもかなり小さく、株の形もかなり違った。もしかしたら別種かも知れない。残念ながら寒さで枯らしてしまったのが悔やまれる。 ちなみに、一般に斑入りパイナップルと呼ばれるものは2種類ある。一つは食用パイナップルのアナナス・コモサス(Ananas comosus)の斑入り種と、もう一つは別種のアナナス・ブラクテアタス(Ananas bracteatus)の斑入り。そしてネットで画像を検索してみると、双方共にそっくりで、どうも混同されているような気がしてならない。 私が今持っているものは食用パインのA.コモサスの斑入りとして買ったのだが、葉のトゲの荒さを見る限りでは、別種のA.ブラクテアタスに似ていなくもない。本当にA.コモサスなのだろうかという疑念はあるが、いずれにしてもほとんど一般には出回らない珍しいものなので、今度こそ枯らさずに育てたいと思う。

2006.05.30

コメント(0)

-

近所の森にキクラゲが大量発生

このところ雨続きで湿度が高かったせいか、近所の住宅街に近い森にキノコのキクラゲが大量に発生。 一言にキクラゲと言っても何種類かがあって、私が見つけたものは正確にはアラゲキクラゲと言い、一般にキクラゲと称して流通しているものの多くはこのアラゲキクラゲらしい。枯れた木のかなり先端まで大量に発生していた。さすがに採る気は起こらなかったが(笑)。

2006.05.29

コメント(0)

-

ピクニックコーンが順調に成長

5月3日に植えたトウモロコシのピクニックコーンが、天候不順にもかかわらず順調に成長。昨日の時点でご覧の通りの成長振り。 後で調べたら、このトウモロコシは味来(みらい)という品種名が付いていて、最高の糖度を誇るらしい。本当にいい品種を手に入れたものだとニンマリしている(^^)。トウモロコシを育てるのは保育園の時以来○○年振り(笑)なので、収穫がとても楽しみ。

2006.05.28

コメント(2)

-

ヤーコンの定植

GWが明けてからというものの、やたらに雨が多い。雨が降るのは結構だが、気温が上がらないので植物の成長が今ひとつというという感じ。そして今日も朝から雨、雨、雨! せっかくの休日が台無しではないか~(怒#)! と思っていたら、10時ごろに雨が上がったので、貸農園にヤーコンを定植しに行くことに。 種芋から育てたヤーコンの苗は6本。去年は30本も植えたので、あれはさすがに植えすぎだったと思う(笑)。結局全部収穫しきれないうちに春を迎えてしまった。 雨が多いので苗の活着には好都合ではあるが、早く気温が上がって欲しいものだ。12時過ぎごろに帰宅した直後にまた雨が降ってきた。なかなかタイミングよく植えつけ出来たものだと思う。

2006.05.27

コメント(4)

-

家がアリに食われている!?

数日前から、台所の窓枠のところにオガクズのようなものが溜まり始めた。一度は掃除機で吸ったのにしばらくするとまた溜まる。よくよく見るとアリが窓枠の木の中からせっせと木のクズを運び出しているではないか。このままでは家がアリに食べられてしまう(笑)! ちなみにそれはシロアリではなく黒いアリ。というわけで早速アリ誘引剤を置くことに。 とりあえずシロアリではなかったのがせめてもの救いか。それにしても木を削るなんてアリの破壊力は何と素晴しい。・・・と感心している場合ではない(笑) 早くいなくなって欲しい。

2006.05.26

コメント(0)

-

アナナス・ルシダス Ananas lucidus

非常に珍しいパイナップルの仲間を紹介したい。学名はアナナス・ルシダス(Ananas lucidus)、ベネズエラ原産のパイナップルの仲間。株の姿は食用パイナップルそっくりなのだが、見ての通り株全体が赤みを帯びてその独特な色合いが非常に印象的。 半年ぐらい前に購入、冬は温室に入れていたのだが、日照不足だったためかやや顔色?が悪くなっていた。GWになってから温室から出して日当たりの良いところに置いていたところ、ようやく本来の色を取り戻しつつある。パイナップルそっくりの小さな実が成るのだが、アナナス類は一旦開花してしまうとその株の寿命は終わりで、新たに脇芽から育てなければならないので、開花しないでこのままの姿でいて欲しいと思っている(笑)。

2006.05.25

コメント(2)

-

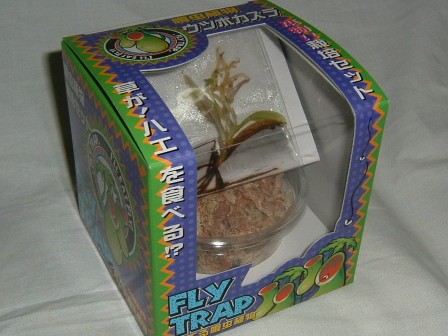

食虫植物栽培セット!?

先日、某ネットオークションで食虫植物栽培セットと称するものをゲット。10センチ角のサイケデリックな(笑)イラストの描かれた箱に、特殊ジェルで封入された食虫植物の苗と、佃煮みたいなカップ(笑)に入ったミズゴケがセットになったもの。ネットで検索すると、なんとゲームセンターにあるUFOキャッチャーの景品らしい。このセットには、サラセニア、ハエトリソウ、ウツボカズラの3種類がある。私がゲットしたものはウツボカズラの栽培セット。 しかしこれ、暗い場所に長期間ストックされていたせいか、苗が徒長してモヤシ状になっている(笑)。箱の裏には「景品用 対象年齢12歳以上」とある。しかし、12歳の子供にウツボカズラが育てられるのだろうか??? しかも長期間ストックされて徒長した苗ではよりいっそう栽培困難になってしまう。とりあえず明るいところに置いて葉緑素が回復したら植え込もうと思う。オークション画面での説明によると、苗は特殊ジェルで封入されて仮死状態になっているとのことだが、これって要するに寒天培地に植わったメリクロン苗では? はたしてこのセットをゲットした人の何割が栽培に成功しているのだろうか? 園芸侍的には、これがウツボカズラのなんと言う種類なのかが興味深い。

2006.05.24

コメント(2)

-

サイハイランの自生地

5月20日(日)にはセッコクの自生地を初めて見に行ったが、その足で私が知っているサイハイランの自生地を見に行った。少々時期が早いと思ってはいたのだが、実際に行ってみると・・・ やはりまだ咲いていなかった。それでもこの個体はその付近ではいちばん生育が進んでいる方で、ほとんどの個体はまだつぼみが膨らんでしなかった。実はサイハイランはたくさん見てきているので少々食傷気味なところがある(笑)。 その自生地には比較的多くの個体が自生しているが、年々数が減っているような気がする。ごっそり盗掘されるのではなく、少しずつ間引かれているような感じ。しかしサイハイランは意外にも栽培困難で増殖率も悪いので(私は育てたことはないが)、自生地と同じ環境を再現する自信のない方は手を出さない方が無難。 ちなみに自生地は沢に沿った斜面で湿度が高く、夏でもひんやりしており、上の画像でもお分かりのように昼間でもかなり暗い(暗いのは私の撮り方が悪かったからかも^_^;)。それでいて成長期にあたる秋~春にかけては周囲の木が落葉するので明るくなる。 なお、イギリスのとある球根通販サイトでは、普通の球根草花に混じってなんとサイハイランを販売していた。あちらの気候では栽培しやすいのだろうか?

2006.05.23

コメント(0)

-

カヤランの自生

5月20日(日)の日記でセッコクの自生地を紹介したが、実はその近くでカヤランらしきものも発見。とはいっても、例のセッコクと同様、大木の非常に高い位置に着生していて、肉眼では何か植物らしき物体が付着しているのがかろうじて確認できる程度で、普通の人ならまずそれ自体に気付かないと思う。しかし私の2つの瞳はそれを見逃さなかった(笑)。直感的にランではないかと思い、デジカメを最大限にズームして撮影、さらに画像をトリミングしてそこに見えたものは・・・ うぉお~、これこそまさしくカラヤン・・・じゃなくて(笑)、カヤランではないか。この日まで私は着生蘭の自生地を見たことがなかったのだが、セッコクに加えてカヤランの自生まで見られたのは本当に大きな収穫であった。いや、収穫って別に本当に「収穫」したわけじゃないので(笑)。 ご多分に漏れず、このカヤランも乱獲によって個体数が激減している。その付近ではこの画像に写っている2個体しか見つからなかった。以前も書いたが、花は採るのではなく「撮って」楽しむと言う風潮をこのブログを通して世に広めてゆきたい。ちなみにカラヤンは指揮者である。

2006.05.22

コメント(0)

-

ホオノキの花

神奈川近辺の山々では、現在ホオノキの花が最盛期を迎えている。ホオノキとはモクレン科の落葉高木で、樹高はきわめて高くて30メートルを越すものもある。長く伸びた枝先にビワの葉を大きくしたような長さ30~40センチの葉を放射状に並べ、その真ん中にハスののような直径10数センチ~20センチにも及ぶ大きな白い花を咲かせる。花には甘い香りがある。大きくて白いがゆえに、遠目にもよく目に付く。特に沢や川に近いところに自生が多い。 ただし、樹高があまりにも高く、花を枝先に真上に向けて付けるため、花を間近に観賞できないのが難点。しかし、私がこの花が好きな理由は、花をアップで撮ったときに、実に絵になるということ。濃い緑色の葉に白く豪華な花がよく映えて、本当に日本が誇るべき名花だと思う。こちらのサイトには私が3年前に撮った画像がある。運良く真上から撮れたのでとても気に入っている。 日本原産の植物の中では、もっとも葉と花が大きい部類に入る。山で毎年見るのを楽しみにしている花のひとつである。

2006.05.21

コメント(0)

-

セッコクの自生地を訪問

今日は関東某所のセッコクの自生地を見に行った。実は、私は生まれてこのかたただの一度も着生蘭の自生地を見たことがなかった。山に行くときは地面だけではなく常に上も見上げているのだが、乱獲の影響なのか、私は自生株を一度も見たことがなかった。地生蘭はいくらでも見たことがあるのに、とにかく不思議なぐらい着生蘭はどこにも見当たらなかった。 そんなある日、関東某所にセッコクの自生地があるという情報をゲット。場所はひ・み・つ。朝早くバイクにまたがり自宅を出発。やがて目的地の山のふもとに到着。そして山道をひたすら歩いて私が見たものは・・・ オ~ゥ! セッコクだ~♪ 紛れもなく本物の野生のセッコク。花はまだ咲いていなかったが本当にマジにセッコク。大、大、大感激!!! そして隣の木を見るとそこにもたくさん着生している。 ごくごく限られたエリアの中に、比較的多くの個体があった。実はデジカメを最大限にズームして撮影したのだが、私のデジカメではこれが限界(泣)。本当に人間の手が届かず、肉眼でかろうじて確認できるぐらいに高い場所に着生していた。標高が高いせいか、開花期は平地より遅いらしい。また開花期になったら是非訪れてみたい。 昔は自生量がはるかに多かったのだろうが、乱獲で減ってしまったものと思われる。花は「採る」のではなく「撮って」楽しむという風潮がもっと広まればと思う。

2006.05.20

コメント(4)

-

ストレリチア・マンデラズ・ゴールド

ストレリチアといえば、あのオレンジ色の鳥の頭のような花が切花や鉢花として広く出回っている。しかし中には黄色い花を咲かせる品種がある。そのひとつが「マンデラズ・ゴールド(Mandelas Gold)」。私はどうしてもその品種を育ててみたいと思い、2年前に外国から種を5粒取り寄せた。しかし私の蒔き方が悪かったのか(?)、たった1本しか発芽しなかった。それを大事に育てて今年が3年目。 順調に生育しているので、再来年あたりには花が咲くのではないかと期待に胸を膨らませている。なお、ストレリチアの黄花品種には、ほかには「ゴールド・クレスト(Gold Crest)」という品種がある。ネットで検索すると、「マンデラズ・ゴールド」は海外で出回っているのに対し、「ゴールド・クレスト」は主に国内で出回っているようだ。 画像を見る限りでは両者とも非常に良く似ている。これらが同一系統の品種なのか、はたまた別系統なのか興味深い。実は私は「ゴールド・クレスト」の苗を最近入手したので、こちらも将来の開花が楽しみである。しかし狭いアパート暮らしで果たして開花株まで育てられるのだろうか? ま、そんなことを考えていたら園芸なんて楽しめません(笑)。

2006.05.19

コメント(0)

-

ブログのタイトルを変更

このブログを開設したのが4月7日のこと。もともと、私はデジカメで植物の写真を撮っては、画像掲示板に投稿するのが趣味であった。しかし掲示板では手軽に投稿できるものの、一定期間を過ぎてしまうとログが消えてしまうのが難点。かといってホームページを作るのもちょっと難しそう。と、いうわけで始めたのが「園芸侍の気まぐれブログ」。 そのタイトルどおり、気まぐれでうっかり始めてしまったのだが(笑)、この約40日ほど、毎日更新してきた(結構大変だったけど・・・^_^;)。今後もなんとか途切れずにやって行けそうな気がする。紹介する植物のジャンルも幅広いので、今日から「園芸侍のなんでも植物日誌」に変更することにした。 ただ、今の季節は植物のネタが多いのだが、冬は毎日更新するのは難しそう・・・。まあ、その時考えればいいか(笑)。

2006.05.18

コメント(0)

-

ヤーコンが発芽♪

保存していたヤーコンの種芋を4月に植えたところ、ようやく芽が出てきた。もともとは3年前に苗を1株購入し、毎年種芋を保存しながら栽培してきた。ヤーコンは一見ダリアの球根のような色と形をしていて、生で食べるとナシのような食感と味が楽しめるという、いわば「地中の果物」。 今年は貸農園を借り、すでに堆肥をすきこんで耕してあるので、今年はいいイモが取れるのではないかと楽しみにしている。

2006.05.17

コメント(0)

-

ヤマウツボ

5月14日の日記ではギンリョウソウを紹介したが、このときにヤマウツボも見つけたので紹介したい。これはハマウツボ科の寄生植物で、ブナ科などの木の根に寄生するという。健康食品で注目を浴びている管花地精(かんかちせい)もこの仲間らしい。 実は今回初めて見たわけではなく、2年前に数本ほど咲いているのを見つけ、今年も同じ場所に行ったところ3本だけ生えていたのだが、花の盛りを過ぎていたため、2年前の画像でご勘弁いただきたい(^_^;)。実物はきれいなパステルピンクで、なかなか観賞価値が高かった。またいつか同じ場所でお目にかかれるのを楽しみにしている。

2006.05.16

コメント(0)

-

サンセベリア・スタッキーの葉挿し

4月10日の日記で紹介したサンセベリア・スタッキー、もともとは3年前に購入したもので、夏は直射日光下に置き、冬は寒い玄関に置いていた。そんな厳しい育て方をしていたせいか、葉先が枯れ込んだり黄色くなったりしてところどころ傷んでいた。そして今年の冬にハプニング発生。 今年の1月に台所のガス工事があり、その日は玄関に置いていたスタッキーを外に出していた。ところが、夜になって取り込むのを忘れてしまい、おまけにそんな日に限って雪が降ったので(笑)、哀れにもスタッキーは雪まみれに。ただでさえ元気がなかったスタッキーはさらに傷んでしまった。というわけで、健康な葉っぱを葉挿しすることにした。 4月10日にも書いたとおり、現在スタッキーと称して売られているものには「カナリキュラータ」や「キリンドリカ」などの別種がかなり混入している。ネット上の噂によると、現在出回っているスタッキーの100パーセント近くが偽物だとか。私が持っている株は、一部の葉にはスタッキーの特徴である「溝」が入っているのだが、まだ本物と言う確証はない。この画像の葉は溝が入っているので、新芽にも溝が入るかどうかが楽しみである。 8月9日追記 スタッキーとして入手したこのサンセベリア、鑑定の結果、ニセモノだということが判明。園芸店には依然としてニセモノの自称スタッキーが出回っている。そろそろ園芸業者も気付いて欲しい・・・。

2006.05.15

コメント(0)

-

ギンリョウソウ

今日は丹沢の山でギンリョウソウを発見。それほど珍しい植物ではないらしいのだが、私は運が悪いのか(?)ギンリョウソウを見たのはこれが初めてで、ほかには秋に咲く「アキノギンリョウソウ」が1回のみ。しかし暗い森の中にひっそりと咲く姿は非常に神秘的であった。 このギンリョウソウは「腐生植物」といって、自らは葉緑素を持たず、菌類と共生して育つ植物で、キノコに近い生活をしていると言えるかもしれない。ともかく本当に繊細で美しく、神聖な雰囲気が漂っていた。腐生植物は事実上栽培不可能なので、このような植物に出会うのは自然探索の醍醐味でもある。

2006.05.14

コメント(2)

-

スマトラオオコンニャク 掘り上げ

4月27日の日記で紹介した休眠途中のスマトラオオコンニャク、今では地上部はほぼ枯れて溶けてしまっている。と、いうわけで勇気を出して(?)イモを掘り上げてみることにした。すると・・・ オ~ゥ、かわいい~♪ 出てきたイモは直径がわずか2センチ! 本当はもう少し大きくなると期待していたのだが、赤玉土単用で植えていたので肥料が足りなかったのかもしれない。ともかくちゃんとイモが形成されていることが分かって一安心。しかし、白い根がまだ生きているので、日本のコンニャクとはちがって完全に休眠しているわけでもないらしい。 とりあえず新しい用土に植え替えて様子を見たい。ちなみにもう一鉢の方は葉っぱがやや黄色くなりかけているものの、まだまだ健在。こちらの方も掘り上げたら紹介したいと思う。

2006.05.13

コメント(8)

-

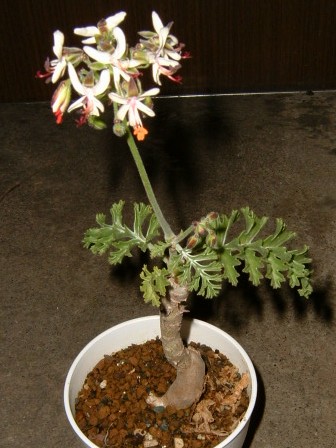

枯野葵 Pelargonium carnosum

約1年半前の2004年の暮に買った多肉植物の枯野葵が、現在開花を迎えている。 学名はPelargonium carnosum(ペラルゴニウム・カルノーサム)。つまり、鉢花でお馴染みのペラルゴニウムやゼラニウムの仲間。南アフリカ原産らしいが、自生地がどのような気候なのか詳しい情報がないため分からない。冬は一滴の水もやらず、落葉状態にして室内で越冬させた。乾燥にはかなり強いらしい。花は地味だが(失礼!)、甘~い香りがあるのがとても気に入っている。

2006.05.12

コメント(0)

-

サツマイモとテラス・ブロンズ

このあいだ近所の園芸店に行ったら、観葉サツマイモの「テラス・ブロンズ」が売られていた。4月25日の日記で、「サツマイモにテラス・ライムを接木したい」と書いたが、どうせなら葉が黒くなるテラス・ブロンズの方が面白いと思い、さっそくゲット。 右が接ぎ穂にするテラス・ブロンズ、左が台木にする紅あずま。貸農園で育てるので、これぐらいのインパクトがあった方が周囲の注目を集められるのではないだろうか(笑)。この接木が上手くいけば、地中にはサツマイモができて、地上には黒い葉っぱが茂って面白いことになるはずだが運命はいかに!?

2006.05.11

コメント(0)

-

伸び放題のカトレア

もうそろそろカトレアの植え替えの季節。高価なミズゴケを大量に使うので出費が少々痛い季節でもある(笑)。私は数十鉢のカトレアやその他のランを育てているが、ここ数年ほど仕事が忙しくてランの世話を怠っていたらカトレアがこんな姿に。 バルブが鉢からはみ出して根が滝のように伸び放題。ここまで来ると株分けは必須。長く伸びた根をバッサリ切らなければならないので大手術になりそう(笑)。

2006.05.10

コメント(2)

-

下仁田ネギが発芽♪

4月21日に買ってきた下仁田ネギのタネを4月の終わりごろに蒔いておいたら、ここ1週間でワサワサ芽が出てきた。 かなり発芽率がいい。一見、たくさん蒔いたように見えるが、実は袋に入っていたタネの半分にも満たない。あとの残りは畑に蒔いたが、そちらの方ももう発芽しているはず。こんなに発芽率がよかったら苗がたくさん出来て畑がネギだらけになってしまう(笑)。いつも思うのだが、野菜のタネというのは、家庭菜園でちょっとだけ作ってみたい人にとっては、量が多すぎるのではなかろうか。余った苗はご近所さんにおすそ分けでもしようと思う。

2006.05.09

コメント(4)

-

復活草 3日目

一昨日の日記で紹介した復活草、昨日の夜までに葉っぱはほぼ全開状態になったのだが、まだ葉っぱは茶色いままで、緑はほとんど復活していなかった。それからさらに24時間経った今・・・ ほとんど変化がない。正確には、この画像は昨日撮ったものだが、現在の姿もほとんど同じなのでそのまま使わせてもらった(もろに手抜き・笑)。説明書によれば、水をかけて1~3日で緑色になるとのこと。ただし緑化の速度は明るさや気温に比例するらしい。私の株はもう3日目なのに一向に緑色になる気配がない。今日は当地では朝から雨が降っていたので、昼間は軒下に置いておいたのだが・・・。やっぱり気温が低いのだろうか? もしかして、北斗の拳ではないが「お前はもう死んでいる」状態(笑)なのか? しかし水に反応して葉が開いたので、生きているはずだと思うが・・・。 明日になって緑化する気配がなかったらまた乾燥状態に戻して、気温がもっと上がったら再挑戦したいと思う。

2006.05.08

コメント(0)

-

復活草 2日目

昨日水をかけて復活を試みた復活草、あれから見る見るうちに葉を広げてこんな姿に。 水を掛けたのが昨日の午後5時半ごろなので、ほぼ24時間が過ぎたところ。ほとんど葉が開ききってわが国に自生するイワヒバとそっくりの姿に。この復活中の復活草、鼻を近付けると針葉樹にも似たちょっと香ばしい匂いがする。しかしまだ葉緑素はほとんど復活していないので、この後の変化をとても楽しみにしている。

2006.05.07

コメント(0)

-

復活草(ジェリコのバラ)

普段は枯れている(ように見える)のに、水をかけると緑が復活すると言う、復活草、別名ジェリコのバラを紹介したい。イワヒバの仲間で、北アメリカ南部から中南米にかけての砂漠地帯がふるさと。カラカラに乾燥して茶色くなった状態でなんと数十年は休眠できるというすごい植物。私は1年以上前に一つ購入し、戸棚にしまったままになっていたのだが、気温が上がってきたので「復活」させることにした。 小さな浅いお皿に復活草を置き、株の安定が悪いので鉢のかけらを両脇に添える。そして画像のようにお湯を注いで待つこと3分間・・・ ・・・て、オイオイ、カップラーメンじゃないんだから(笑)。お湯なんかかけたら死んじゃうってば(笑)。水だよ水! ・・・と冗談はさておき、このブログを書いている間に早くも下葉が開き始めているが、まだ枯れた色(茶色)のまま。この続きはまた明日に紹介したい。

2006.05.06

コメント(2)

-

トウモロコシ ピクニックコーン

先日、近所の園芸店で「ピクニックコーン」の苗が売られていたので、何かよく分からないままに購入。家に帰ってから調べるとご丁寧にも公式ホームページが! それによると、非常に糖度が高くてレンジでチンするだけで美味しく食べられるらしい。これはいいものを手に入れたと思い、さっそく貸農園に定植。 画像を見るとずいぶんと中途半端な場所に植えてあるが、実は奥の方にはサトウキビが植えてある。5本植えてあるので秋にはウージの森が再現できるのではないかと期待している(笑)。

2006.05.04

コメント(0)

-

ストレリチア・アルバ 後編 Strelitzia alba

(前日のあらすじ) 静岡県東伊豆の熱川バナナワニ園で希少種のストレリチア・アルバ(Strelitzia alba)が咲いているという情報をゲット。そしてバナナワニ園の本園の温室に入ると、大きな株立ち状のストレリチアが鎮座していた。その株元には確かに「ストレリッチア・アルバ」の札があったのだが、なぜか同じ株の反対側には別種であるはずの「ルリゴクラクチョウカ(ストレリチア・ニコライ)」の札が。そして上に咲いている花を見上げてみると・・・。 まず、「ストレリッチア・アルバ」の札側に花が2輪咲いていた。 そして反対側の「ルリゴクラクリョウカ(ストレリチア・ニコライ)」の札側にも2輪(つぼみが葉柄に隠れている)付いていた。 両方とも同じじゃないの??? 私が知り得た情報によると、アルバは花冠まで白いのに対し、ニコライは花冠が薄青色だそうな。しかしこの画像では両方とも花冠が青い。アルバとニコライのもう一つの違いは花の数らしい。ある文献によると、アルバは葉腋(ようえき)から1個しか花を出さないのに対し、ニコライは2、3個出すという。しかし、これらの画像では両方とも2輪付いている。 で、結論。バナナワニ園にあるのはストレリチア・アルバではなくニコライである(?)。自分の知り得る限りの情報から推測すると、そう判断せざるを得ない。とにかくアルバに関しては情報が極端に少なく、国内のみならず海外でも混乱しているらしい。アルバの花の画像を検索すると、どれもニコライっぽいものばかりで、アルバの特徴(花冠も白い)が表れている画像は一つもない。本当にアルバは実在するのだろうかとまで思ってしまう。 日本ではストレリチアが観葉植物として広く出回っている割には、あまり植物学的には興味は持たれていないらしい。ストレリチアのみならず、観葉植物には誤った名称で出回っているものは枚挙に暇がない。最近ではサンセベリア・スタッキーが好例である。複数の形状の違う種(しゅ)がスタッキーと称して堂々と売られている。正しい種名・品種名を付けて売ることが付加価値につながると思うのだが・・・。 ※補足私が知り得る限りのアルバとニコライの違い●ストレリチア・アルバ Strelitzia alba (別名 S. オーガスタ S. augusta 和名 オオギバショウモドキ)・花は白、花冠も白・葉腋から1輪しか花を出さない・ニコライほどは背は高くない?・株を真上から見ると丸い耳状・原産地の南アフリカではニコライより南に自生する・大変希少でほとんど栽培されない●ストレリチア・ニコライ Strelitzia nicolai (和名 ルリゴクラクチョウカ)・花は白、花冠は薄青色・葉腋から花を2~3個出す・アルバよりも背が高くなる?・株を上から見ると鏃(矢じり)型・原産地の南アフリカではアルバより北に自生する・世界中で広く栽培されている。国内で「オーガスタ」の名で売られているものはすべてこれ参考サイト ストレリチアの世界

2006.05.03

コメント(4)

-

ストレリチア・アルバ 前編 Strelitzia alba

私は昨日、静岡県東伊豆の熱川バナナワニ園に行ってきた。実は、大変貴重なストレリチア・アルバ(Strelitzia alba)がそこで咲いていると言う情報をネットで知り、GWの休みを利用して行ってみた。この「アルバ」は別名ストレリチア・オーガスタ(S. augusta)といい、白い花を咲かせる雄大な種(しゅ)である。 「え? オーガスタだったら普通に園芸店に売られているんじゃないの?」とお思いの方も多いと思うが、実はこれは誤名で、現在オーガスタという名で流通しているものは、正しくはストレリチア・ニコライ(S. nicolai)という別種である。オーガスタの名で売られているものはすべて別種のニコライだと見ていい。 そして、熱川バナナワニ園に到着、お目当てのアルバが植わっている温室に入ってみた。そこには7,8本の太い幹の立ち上がった大株が植わっていた。 そして、株元に目をやると、そこには「ストレリッチア・アルバ」と書かれた札が。 ところが、どういうわけ同じ株の反対側にはなぜかルリゴクラクチョウカ(S. ニコライの和名)の札が。 2種類の札があるってどういうこと? 2種類の株が植わっているのだろうか? 確かに何本も幹が立ち上がっているが、どうみても根元ではちゃんと繋がっている。不思議に思って上に咲いている花を見上げてみると・・・。(つづく) ※補足(ごっちゃになっている人も多いと思うので)●ストレリチア・アルバ Strelitzia alba(別名 ストレリチア・オーガスタ S. augusta)大変希少な種で、今回お目当てにしていたのはこれ。●ストレリチア・ニコライ Strelitzia nicolai園芸店で「オーガスタ」の誤名で売られているのはすべてこれ。

2006.05.02

コメント(0)

-

武甲山 花だより その3 「毒草編」

今回は注意を喚起するためにも毒草について紹介したい。まず、これが例の殺人事件で有名になったトリカブト。 他の山菜に似ているものが多いので、誤食事故が時々あるらしい。実際、武甲山には山菜にもなるイチリンソウ(ニリンソウかも?)と混生していて、葉っぱの形がそっくり。山菜採りの際には注意が必要・・・・と言うより、野草は採るのではなく「撮って」楽しむのが地球に優しい。 それから、やたらに目に付いたのがナス科のハシリドコロ。 この画像のものは木が小さいが、大株で花が多いものになるとなかなか観賞価値がある。とにかく沢沿いにはやたらに多く、沢から離れるとほとんど見られなくなった。これを食べると発狂して走り回ることから「ハシリドコロ」という名前が付いたとのこと。 さて、浦山口の林道の終点からひたすら登り続けること約2時間、あとわずかで頂上というところでバイケイソウの群生地に出くわす。これはユリ科の植物であるが、葉っぱの感じがエビネやアツモリソウなどのラン科植物に超そっくりなので、山でこれを見つけると胸が一瞬ときめくのだが、でもアンタ・・・それ、バイケイソウですから~~~残念!!!(ギター侍風に・笑)。というわけでこれが頂上付近での群生地の画像。 見渡す限りバイケイソウだらけ。これがランだったら花時には見事な光景になるのだが、残念ながらバイケイソウの花は地味(失礼)。おまけに有毒植物ときている。そのために人間の盗掘やシカなどの食害からは免れているらしい。 ともかく、都会の喧騒から離れて山を歩くのは本当に本当に楽しかった。この日は曇りだったせいか登山者は少なく、私はおそらくその日の最後の下山者だったと思うが、立ち止まってじっとしていると物音が聞こえてこないので、まるで地球に自分一人しかいないような(笑)不思議な気分になった。機会があったら今度はもう一つ別の登山口から登ってみたい。

2006.05.01

コメント(1)

全30件 (30件中 1-30件目)

1