2006年08月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

タイの巨大サトイモ その後

8月16日の日記で紹介したタイの巨大なサトイモ。日本には「セレベス」というインドネシアから伝わった品種が広く栽培されているが、タイのサトイモはそれをしのぐ大きさ。自称園芸研究家としては、やはりこれは食べるのではなくぜひ栽培してみたいところ。しかし、今から畑に植えていたのでは十分に大きくならないうちに冬を迎えてしまう。日本のサトイモは寒さに適応していて屋外で越冬可能だが、タイのサトイモの耐寒性については不明。というわけで来年の春までは鉢植えで育てることにした。 すでに新芽が動き出している。もう少ししたら芋が埋まるまで土を加える予定。バンコクのあの八百屋のご主人も、まさか自分の店で売れたサトイモがこうして日本で栽培されているとは思うまい(笑)。ちなみに、畑ではセレベスを育てているので、こちらもどこまで大きくなっているのかが楽しみである。9月17日追記 せっかく芽が出てきたと喜んでいたのだが、残念ながら芋が腐ってしまった。高温多湿だったのがかえっていけなかったのだろうか? 今度タイに行ったときにまた買って・・・帰るのも重くて面倒だし(笑)、小さな種芋でも手に入ればいいのだが・・・。

2006.08.31

コメント(0)

-

4個目のプリンスメロンを食す

8月26日に収穫した4個目のプリンスメロン、実が蔓から自然に分離するまで育てていただけに、部屋のなかで追熟していたらとても甘~い香りが漂ってきて、大いに期待をそそられた。そして昨日の夜にようやく食べることに。 しかし、市販品並みに香りが強かった割には甘さは今ひとつといったところ。香りが弱かった3個目と味はあまり変わらない。とりあえず、自分で育てたものだけに食べる喜びはあった。ちなみに5個目と6個目の実は、お尻がひび割れてきたので昨日と今日に相次いで収穫する羽目に。7個目と8個目は今のところ健在だが、サイズが小さくなるかもしれない。来年も育てる予定だが、いかにして甘い実を作るかが課題になりそう。 それにしても、メロンが成っている様子は表の通りからよく見えるので、近所の人から何度か声をかけていただいたりして、鼻が高い思いをさせてもらった(笑)。

2006.08.30

コメント(0)

-

黄色い花が咲く朝顔

世界は広いもので、熱帯地方には黄色い花が咲く朝顔が何種類か存在する。私はその中の一つ、ハワイアン・ウッドローズと呼ばれるものを栽培している。学名はIpomoea tuberosaまたはMerremia tuberosaと言う。 ただ、このハワイアン・ウットローズ、日照時間がかなり短くならないと開花しないため、関東では開花する前に寒さで枯れてしまう。人工的に覆いをするなどして日照時間を短くすれば開花するらしいが、そこまでするのはちょっと手間が掛かる。幸いにも、冬に枯れた後に土をかぶせて保護すれば根は越冬するので、何年も育てているうちに1輪ぐらい気まぐれで(笑)開花してくれないものかと思っているのだが・・・。

2006.08.29

コメント(2)

-

大きくなったコロカシア・ブラック・マジック

6月29日の日記で紹介したコロカシア”ブラック・マジック”。あれから約2ヶ月が経ち、こんな立派な姿に。畑に植えて食用のサトイモと同じように育てているが、大きさもサトイモと同じぐらいになり、貸農園の中でもひときわ異彩を放っている。 さて、この”ブラック・マジック”はサトイモの園芸品種ではあるが、その芋が食べられるかどうかが気になるところ。しかし実際には、食べられるかどうか以前に、食べる部分が少ないと言っておきたい。畑で育てると地上部はこんなに大きく立派になるのだが、冬になって掘り上げてみると、芋が思いのほか小さい。仮に大きな芋が採れたとしても、サトイモ科の植物は食用に改良されたものを除いて食用不可のものがほとんどなので、食べるのは止めた方がいいと思う。

2006.08.28

コメント(4)

-

イポメア・トリカラー 接木

最近は園芸店で観葉サツマイモをよく目にする。テラス・ライムやテラス・ブロンズなど、複数の品種ある。今日紹介するイポメア・トリカラーは、画像でご覧のとおり美しいピンク色の斑が入るのだが、その分葉緑素が少なく、観葉サツマイモの中ではもっとも性質が弱い。去年も庭植えで育てたが、同時に植えたテラス・ライムはすさまじいほどの成長量だったのに、このトリカラーは非常に成長が遅く、テラス・ライムのわずか数十分の1にも満たなかった。 で、このトリカラー、今年は実験の目的で購入。サボテンの世界では、緋牡丹などの葉緑素が無い、または少ない品種は接木で栽培される。というわけで、イポメア・トリカラーをサツマイモの紅あずまに接いでみた。その結果がこれ。 「呼び接ぎ」という方法で接いだところ、無事に活着してくれた。そして、接木をしなかったものに比べて茎が太くしっかりしており、成長も早くなった。なかなか上手くいったものだとニンマリしている(^^)。

2006.08.27

コメント(0)

-

二期作目のトウモロコシ その後

7月23日に二期作目のトウモロコシの種を蒔き、その発芽直後の様子を紹介したのが8月7日の日記。そして今日畑に行ってみたら、なんと雄花のつぼみが出ていた! 種を蒔いてからまだ1ヶ月と3日しか経っていない。ただ、遅蒔きだったせいなのか、あるいは肥料不足のせいなのかやや木が小さいのが気になるが、改めてその成長の早さには驚いた。あまり大きな実は期待できないかもしれないが、季節外れ?のトウモロコシを賞味するのを楽しみにしている。

2006.08.26

コメント(0)

-

プリンスメロン4個目 収穫♪

今まで収穫適期に雨が降って実が割れて失敗続きだったプリンスメロン。今日は4個目の実をめでたく収穫することが出来た。今度は実と「ヘタ」が自然に分離するまで木に付けていたので、完熟に近いはず。果皮がわずかに黄味を帯びていて、すでに甘~い香り(^^)が漂っている。これから常温で数日間追熟させてからありがたく頂こうと思う。 なお、あと収穫確実な実が3個と、ビワぐらいの小さな実が1個付いている。1個目から3個目の実が割れるというハプニングがあったが、それでもなかなか上手く出来たと思う。

2006.08.26

コメント(0)

-

タダでゲットした落花生

6月29日の日記でチラッと紹介したが、私が借りている畑に3本の落花生が生えている。私が植えたものではなく、前に畑を借りていた人が残した落花生が土の中に残っていて、それが発芽したもの。その後の生育も非常に順調。 今では多くの「子房柄」が土に潜り込み、「マメ」を育んでいる。秋には自分で育てた落花生をつまみに一杯やりたいと思う。それにしても、本当に得した(笑)♪

2006.08.25

コメント(4)

-

スマトラ(略) 2号 第2の成長期

7月15日の日記では休眠期に入ったスマトラオオコンニャク2号のことを紹介した。しかし、休眠してからわずか1ヶ月も経たないうちに早くも第2の成長期に突入。 実は、他の鉢植えの後ろの日の当たらないところに置いていたため、知らない間に芽がでていた。正確にはいつごろ発芽したのかは覚えていない。しかし、1ヶ月も経たないうちから土の表面が盛り上がっていたので、ほとんど休眠期間を置かないで芽が動き出したらしい。そして現在は順調に生育している。 ところで1号の方だが、どういうわけか生育が思わしくない。もともと1号の方が株が小さかったために懸念はしていたのだが、ちょっと元気がなさそうな様子。暑いのが原因なのか、それとも別の理由があるのかよく分からない。これが枯れてしまったら早くもバックアップ(?)がなくなってしまうわけで、なんとかこの夏を乗り越えて欲しいと思っている。

2006.08.24

コメント(6)

-

畑を占領してしまった皇帝ダリア

今年の4月の終わりごろに、皇帝ダリアの苗を2株購入。一つは普通の一重のもの、もう一つは今年初めて(?)売り出された八重咲きの品種。そして5月の連休に、30平方メートルの貸農園のほぼ中央部に、シンボルツリー(笑)にするつもりでその2株の苗を定植。しかし、それは間違いだったことに最近気付いた。 この皇帝ダリア、生育が良くてかなりの面積を占領してしまったのである。4月に畑を借りた当時はまったくの更地で、こんな広い畑に何を植えようかと思っていたものの、結局あれこれと欲張って植えたので、今では新たに植物を植えるスペースはまったくない。そして皇帝ダリアが大きくなっだがために、その周囲に植えた作物の日照不足がちょっと気になるところ。それに、台風シーズンに向けての支柱立てが大変になりそうな予感・・・。 と言うわけで結論。皇帝ダリアなんぞ2株も植えるもんじゃない(笑)。来年は考え直さなければ・・・。

2006.08.23

コメント(4)

-

アナナス・ルシダスに子供が

5月25日の日記で紹介したアナナス・ルシダス(Ananas lucidus)。5月の連休ごろから屋外で栽培しているが、今では真夏の太陽をたっぷり浴びて、葉の色もよりいっそう鮮やかになってきた。株の形は食用パイナップルそっくりで、葉にはトゲがないので観賞用には非常に都合がいい。 さて、そんなルシダスに早くも子供が2本ほど顔を出してきた。アナナス類というものは、一般に開花期になってから子供を出すものが多いが、このルシダスはまだ花芽が上がっていないのに子供が出ている。しかし株の中心をよく見ると、なんとなく花芽が上がってきそうな気配がする。今までパイナップル類の開花に成功したためしがないので、これはなんとか開花に成功させたいと思う。 というわけで、今日の日記は何のオチもツッコミもない(笑)まま終わってしまった。実は先日のタイ旅行の疲れが取れていないのと、うちはエアコンがなくて寝不足が続いているのとで、今日は猛烈に疲れた1日だった。なんだかタイよりもこっちの方が暑いような気がする。

2006.08.22

コメント(0)

-

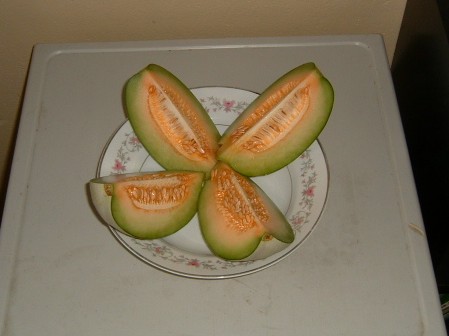

3個目のプリンスメロンを食す

8月18日の日記で紹介したプリンスメロンの3個目。常温で3日間追熟させた後に冷蔵庫で冷やし、早速食べてみた。4つに切ってお皿に並べると、高級そうな雰囲気が漂う。見栄えだけ(笑)は市販品みたいに鮮やか。さてお味の方は・・・おお、甘い! これこそまさにメロンの味。3個目にしてようやくメロン本来の味を体験できた。しかし、やはりというか、収穫がちょっと早かった感は否めない。 プリンスメロンは、収穫適期になると「ヘタ」と果実が自然に分離するらしい。しかし、1個目から3個目までは、実が分離する直前に雨が降り、果実が水分を吸いすぎて割れてしまったため、急遽収穫する羽目に。メロン栽培には雨よけはあった方が良さそう。ちなみに、これまで3個収穫(2個目は廃棄処分)したが、さらにあと4個(^^)も実が付いている。このまま雨が降らなければ4個目は割れずに収穫が出来そうだ。

2006.08.21

コメント(6)

-

リリオペ「モンロー・ホワイト」

貸農園の片隅に植えたリリオペ「モンロー・ホワイト」が開花を迎えている。リリオペと言ってもピンとこない方が多いと思うが、なんのこっちゃない、日本に広く自生するあのヤブランのこと。この「モンロー・ホワイト」はその白花品種で、欧米では人気があるとカタログの説明に書かれていた。 私がこれの苗を買ったのが去年の春で、今年が初めての開花。しかし1本だけと言うのはちょっと寂しい。こういうものはやはり大株に仕立てて楽しみたいもの。ちなみに、あちらではヤブランのことを「サマー・ムスカリ」と呼んでいるそうだが、これをムスカリに例えるのは無理がある(?)ような気がするが・・・。

2006.08.20

コメント(2)

-

狂い咲きのフジ

私が借りている貸農園の敷地内にフジ(藤)の木が植わっているのだが、今日行ってみたらなんと花が咲いていた。普通は春に咲くのだが、何らかの原因で狂い咲きしてしまったらしい。というわけで真夏の青空をバックに写真撮影。 ちなみにこの場所、晴れて空気が澄んだ日は富士山が見られるので、富士をバックに藤の花を撮ろうかと思ったのだが(笑)、残念ながらフジが咲く頃はもやがかかっていることが多く、富士がよく見えないのが残念。

2006.08.19

コメント(0)

-

プリンスメロン3個目

このブログで何度も紹介しているプリンスメロン、1個目と2個目は収穫期に雨が降ったためにお尻が割れ、2個目にいたっては発見が遅れてお尻が腐ってしまい、果実の内部にまで虫が入ったので廃棄処分にしてしまった(泣)。そして期待していた3個目も大雨が降ったためにまた割れてしまった。 ただ、3個目は実っていた位置が高かったことと、発見が早かったこととで虫食いは免れたのがせめてもの救い。これから数日間常温で追熟させてから冷やして食べてみたいと思う。 なお、人から聞いた話だが、メロンは半分に割って中のタネとスジを取り去り、ラップをかけて冷蔵庫で冷やしておくと、甘味が増すらしい。なんでもあの梅宮辰夫(笑)がテレビで紹介していたそうな。ホントだろうか?

2006.08.18

コメント(0)

-

パーク・クローン市場で買ったもの

バンコク滞在3日目の8月16日は、まずはダムヌン・サドゥアクの水上マーケットの半日ツアーに参加。タイといえばこれが名物なので是非行っておきたいところ。ただ、もう少しタイの田舎の庶民的な生活感が漂う光景を想像していたが、実際に行ってみると今の水上マーケットは観光客用のアトラクションといった感じがなくもなかった。それでも現地では世界各国から観光客が押し寄せて、それはもう大変な賑わいだった。2時間ほど見て回ったが、あっという間に時間が過ぎていった。 そして、昼過ぎにバンコクに戻り、バンコク最大の切花市場のパーク・クローン市場へ行った。やはり自称園芸家としてはここは是非行ってみたいところだった。しかし、切花市場と言うだけに扱っているものは切花ばかりで、鉢植えは皆無に等しかった。その切花と言うのも、フラワーアレンジメントや贈答品用のものは少なく、大半が寺院のお供え物など、仏教の儀式用のものだったので、特に目ぼしいものは見当たらなかったのいうのが正直なところ。それでも、歩道はもとより車道にまで物や人が溢れていて、日本ではありえないほどの活気に満ちていた。バンコクの庶民的な生活感がふんだんに感じられて本当に楽しむことが出来た。 さて、この市場には野菜や果物を扱う店も多い。ここまで来たからには何か珍しいものを持ち帰ろうと思い、いろいろ吟味して(?)私が買ったのがこれ。なんと巨大なサトイモ(笑)。うちで採れたプリンスメロンよりもさらに大きくて重い。本当はその売り場には数十個ほど積まれていたのだが、あまり大きいと持ち帰るのが大変なので、小さめのものを選んだのだが、それでもカバンが重くなって持ち運びが大変だった(笑)。 成田空港に着いたらもちろん植物検疫を受けた。しかしサトイモを見せたときの係員の表情、目が点になっていた(笑)。画像のイモに貼ってあるのは植物検査合格証。そのイモは今は鉢に植えて発芽を待っている。もう一つ持ち帰ってきたのが屋台で食べたスイカの種。向こうのスイカは日本で言う小玉スイカぐらいの大きさで、形は俵型で皮の表面は黒っぽい。味は日本のものと同様に甘くて美味しかった。来年は自家栽培に挑戦する予定。場所があればの話だが(笑)。 なお、バンコクにはウィークエンド市場という、有名な巨大市場があるが、私が行ったときはあいにくウィークデーだったために閉まっていた。ただ、すぐそばをスカイトレインという高架鉄道が走っていて、その車窓から見た限りでは鉢植えを並べた園芸店らしき店も見受けられ、次にバンコクに行くときは是非ここを訪れたいと思った。なお、植物を海外から持ち込むときは非常に制約が多いので、農林水産省の植物防疫所のHPを必ず確認していただきたい。

2006.08.16

コメント(4)

-

アユタヤ遺跡の植物

バンコク滞在2日目はアユタヤ遺跡のツアーに参加。バンコクに来たならまずここは必見の場所。アユタヤ遺跡はバンコクの北76キロのところに位置する。参加したツアーはH.I.S.などの日本人向けのツアーではなく、地元の会社が欧米人向けに開催しているツアーだったので、いろんな国の人と一緒に行動して非常に刺激的で新鮮な体験をした。内容は、アユタヤ遺跡やその他の寺院や宮殿などを見て回った後に、クルーズ船に乗って昼食を摂りながら、バンコクに向けてチャオプラヤー川を3~4時間かけて南下するという大変豪華なもの。しばしお金持ちの気分に浸ったのであった(笑)。 さて、アユタヤ遺跡については多くのサイトやブログで触れられているので、ここでは植物について紹介したい。アユタヤ遺跡の周辺は広大な芝生が広がっていて、所々に木が植わっていたが、草花に関しては特に目立ったものは見当たらなかった。しかし遺跡に近付いてみると・・・遺跡の外壁に沿うようにして何かが生えている。自称園芸研究家(笑)としての直感から、これはサトイモ科の植物と見た。どこかに花はないかと探してみると・・・おお、これぞ紛れもなくサトイモ科の花。沖縄に自生するリュウキュウハンゲに似ているが、リュウキュウハンゲは葉がサトイモ型なのに対し、アユタヤ遺跡で見たそれは葉が3つに裂けている。そこでネットで調べてみると、これはTyphonium trilobatumという植物らしい。しかも、ミツデハンゲという和名まで付いているそうな。さらにあたりを見渡してみるといたるところで花が咲いていた。というわけで8月のアユタヤ遺跡は、サトイモ科マニア(?)にとっても必見の場所である(笑)。 さて、バンコクからアユタヤまでは観光バスでの移動だったが、帰りはチャオプラヤー川をクルーズ船で南下。この川の沿岸にはおぞましいほどの量のホテイアオイが群生していた。その数は半端ではない。しかも日本で見られるものよりも数倍以上も大きい。そして群生地からちぎれた個体がいくつも川を漂流していた。本来は中南米原産なのに、今や世界各国で野生化して大問題になっているらしい。 とにかく、この日は本当に楽しい1日を過ごすことが出来た。貯金をはたいてはるばるやって来た甲斐があったと思う。

2006.08.15

コメント(2)

-

バンコクで見た植物について

私がタイのバンコクに向けて出発したの8月13日で、翌日の14日は市内観光の寺院巡りのツアーに参加。しかし自称園芸研究家(笑)の私としては、寺院なんかよりもどんな植物が見られるかの方に興味津々であった。そして、いわゆる観葉植物が街中のいたるところに何気に植えられている光景は新鮮であった。そういう光景を見ると、ああ、熱帯の国に来たんだなあと実感が湧いてきた。ただ、品種そのものについては特に目新しいものはなく、ちょっと拍子抜けした感じがなくもなかったが。 バンコク市内を見る限りでは、特に園芸に凝っている人はほとんどいないようで、ただ鉢や容器に植物を植えて置いているだけといった感じであった。一番多く目に付いたのは、いわゆる「幸福の木」ことドラセナ・フラグランス・マッサンゲアナ「らしき」植物で、街中のいたるところに植えられていた。ただ、なぜ「らしき」かというと、日本で見るものに比べてやや葉が細長く、「斑」もややくすんだ感じで今ひとつ鮮やかさに欠けていて、日本のものとはかなり外観が異なっていたからである。日本とは気候が違うから姿も違うのか、それとも品種そのものが別物なのか、持ち帰ってみて確かめようかと思ったが、残念ながら持ち帰りたくなるほどの観賞価値がなかったために断念した。 さて、そんな中で私の目を引いたのが、エメラルド寺院(ワット・プラケオ)に植えられていたサンセベリア。おそらくこれはサンセベリア・グイネエンシス・ヴァリエガータ(Sansevieria guineensis variegata ?)に似ていると思うのだが、確信はない。ちなみにグイネエンシス。・ヴァリエガータは性質が弱くて栽培が難しいために日本ではほとんど見られない。バンコク市内でどこかに売られていないものかと探してみたが、切花市場(後日紹介予定)はあるものの、鉢植えを扱っている園芸店は私が見て回った限りでは皆無に近く、ちょっと意外に思った。まあ、話には聞いていたが、タイではそれほど園芸に力を入れているようではなさそうである。 なお、海外から根の付いた植物を国内に持ち込む場合は、完全に土を洗い流し、日本の税関を通る前に植物検疫を受けなければならないので皆様ご注意を。

2006.08.14

コメント(2)

-

タイのバンコクへ

私は今日からしばらくの間、バンコクに旅行に行くことになっている。別に旅行は趣味というわけではないが、一人暮らしでたくさんの植物を栽培しているために、水遣りの問題があって長期間の旅行に出かけるのが難しかった。しかし、今年は蓄えに余裕があること、もう一つは知人が水遣りをしてくれることになったので、ちょっと奮発してタイに行くことにした。 例年、お盆になると、海外旅行に行く人でごった返す成田空港の映像がニュースで流れるが、いつも人事のように思っていた。そんなところに自分が行くのかと思うとちょっとワクワクしたりもする(笑)。 と、言うわけでブログの再開は帰ってきてからということになるので、それまで少々お待ちを。

2006.08.13

コメント(7)

-

ハマナタマメ

先週の日曜日に南伊豆までバイクでツーリング。そのときに、とある海岸でひときわ目立つピンク色の花を見つけた。最初は名前が分からなかったので、園芸ナビの掲示板で質問してみたら、ハマナタマメだと教えていただいた。 葉っぱはクズにそっくりだが、クズの3分の2から2分の一ぐらいの大きさ。花はイチゴミルクみたいなきれいなパステルピンクで、かなり観賞価値が高いと思った。このハマナタマメ、太平洋側では千葉県、日本海側では山形県を北限として、遠く小笠原や沖縄、さらに台湾や中国南部にまで自生するらしい。私が見つけた場所は、伊豆半島の南端に近いところ。黒潮に乗って伊豆までやってきたのだろうか? そう考えるとなんだかロマンチックでもある(^^;)。

2006.08.13

コメント(0)

-

2個目のプリンスメロン ご臨終(泣)

今年の5月にプリンスメロンの苗を購入し、ウドンコ病にやられながらもなんとか成長。しかしせっかく実った1個目の実が、7月24日の日記で紹介したとおり雨にやられてひび割れ。とりあえず食べてみたら、収穫期が早かったせいか甘味が足りない。そして2個目の実に期待したいたのだが、これも先日の雨であえなくひび割れし、しかも今回は発見が遅かったために、中まで虫がびっしり入ってしまい、廃棄処分にせざるを得なかった(泣)。 この画像は2個目のプリンスメロンの在りし日の姿。せっかく実ってくれたのだが、やっぱりメロンは家庭菜園では難しいと痛感させられた。将来はアンデスメロンみたいなネットメロンを作るのが夢だが、その道はかなり険しそう。まあ、この画像では違う意味でネットメロンになっているわけだが(笑)。

2006.08.12

コメント(2)

-

下仁田ネギ 敷き藁

8月4日の日記で紹介した下仁田ネギの定植後の姿。その後、ホームセンターで稲藁を購入し、乾燥防止のために下仁田ネギを植えた溝に敷くことにした。 う~ん、こうして見るとなんだかプロの畑っぽく見えるような気が(笑)。しかし、下仁田ネギというのは、気候の関係から本場の群馬県の下仁田でしか最高のものが採れない。しかも今回は春蒔きで育てた上に(本来は秋蒔き)変則的な二列植え。果たして神奈川県産の下仁田?ネギがどこまで育つか分からないが、愛情いっぱいに育てていきたいと思う。

2006.08.11

コメント(0)

-

キキョウ 自生地

キキョウ(桔梗)といえば秋の七草の一つでもあり、園芸店でも種子、苗、鉢植えで広く出回っていて、日本人にはなじみの深い花である。が、日本原産と言う割には自生地はあまり知られていない。今では開発や乱獲によって野生のキキョウは数が減っているらしい。先日、私はその貴重な野生のキキョウにお目にかかることが出来た。 日当たりのいい丘の草原に、ユウスゲなどと一緒に生えていた。まだつぼみだったがこれは紛れもなく野生のキキョウ。場所については公表を控えておく。まあ、私の過去ログを見ればバレバレなわけだが(笑)。もし自然のキキョウを見付けても、くれぐれも持ち帰ろうななどという考えはなさらぬように。花は取るのではなく「撮って」楽しんでいただきたい。 さて、自生地の丘の周りは何もさえぎるものがなく、日当たりと風通しが抜群にいい。こんなところで心地よい風に吹かれながらキキョウを見ていると、あの歌を思い出す。♪ときにはなぜか大空に 旅してみたくなるものさ・・・あ、これはキキョウじゃなくて「キキュウ(気球)に乗ってどこまでも」ね(笑)。失礼・・・。

2006.08.10

コメント(0)

-

テラス・ブロンズの接木

5月11日の日記で紹介した観葉サツマイモのテラス・ブロンズ。貸農園に植えていたサツマイモの紅あずまに接木をしたいと書いていたが、7月にそれを実行、どうやら成功した様子。 畑に植えた紅あずまは3株。当初は紅あずまの隣にテラス・ブロンズを植えて、「呼び接ぎ」という方法で接木する予定だったが、いろいろ事情があって「切り接ぎ」に変更、3本接木したうちの1本がとりあえず成功。活発に生育しつつある。 さて、「呼び接ぎ」するつもりで3株の紅あずまのそれぞれ隣に植えていたテラス・ブロンズ。こちらは「自根」で旺盛につるを伸ばしている。はたして秋になったらテラス・ブロンズにどんな芋が出来ているか楽しみでもある。 ただ、今回のサツマイモ栽培で悟ったのは、貸農園でサツマイモなんぞ無闇に作るもんじゃない!?ということ(笑)。縦横無尽につるを伸ばし、かなりのスペースを使うので、あらかじめそれを計算に入れなければならない。しかし今回の接木はなかなか面白かったので、来年は一株だけ挑戦するかもしれない。

2006.08.09

コメント(0)

-

トウモロコシ 二期作に挑戦

今年は初めて貸農園を借り、いろいろな野菜に挑戦しているが、以前紹介したトウモロコシのピクニックコーンの成功に気をよくして(笑)、もう一度トウモロコシを育てることにした。トウモロコシは春に種を蒔いて夏に収穫することが多いが、品種によっては遅蒔きも可能らしい。そこで私が選んだのはトーホク交配のスーパーマロン85。 種を蒔いたのは7月23日。芽が出てからやはり成長が速い。ただ、これからトウモロコシを作ると秋の収穫期に台風でやられる可能性があるのがネック。そこは支柱を立ててなんとかしのごうと思う。 さて、例によって種が大量に余ってしまった。というわけで余ったものは冷蔵庫に保存して、来年の春に蒔こうと思う。しかしここで新たな問題が。ピクニッコーンの味に感激して来年も育てたいと思っていたのに、スーパーマロンを作ってしまったら、ピクニックコーンを作るスペースがなくなるかも知れない(笑)。しかもトウモロコシは他の品種と花粉が混ざると味が変わるというし・・・。さて、どうしたものか・・・。

2006.08.07

コメント(2)

-

奥石廊崎のユウスゲ群生地

今日はバイクを飛ばして伊豆半島まで行ってきた(注・この日記を書いたのは8月7日)。伊豆半島の最南端に石廊崎というところがあるが、そこから少し西に行ったところにある奥石廊崎の池の原という場所に、ユウスゲの見事な群生地がある。ユウスゲはノカンゾウやニッコウキスゲなどと同じ仲間でユリ科の植物。園芸カタログをにぎわしているヘメロカリスの原種の一つでもある。 ユウスゲはその名のとおり夕方から咲き始め、翌日の昼までにはしぼんでしまう一日花であるが、次々と花を咲かせるので長期間にわたって楽しめる。しかも甘い香りがある。不思議なことに、南伊豆でユウスゲの群生地があるのは奥石廊崎とそのそばの大根島(おおねじま)だけのようで、そのエリアを少しでも外れるとまったく自生が見られない。同じキスゲの仲間のハマカンゾウは伊豆半島に広く分布するのに、ユウスゲはその限られた場所にしか見られないのが本当に不思議だ。 このユウスゲの見ごろは7月から8月。夏休みに伊豆にお出かけの際は奥石廊崎まで是非足を伸ばしてその美しい花と甘い香りを楽しんで頂きたい。なお余談だが、以前その近くの中木の民宿に泊まったときに、私が大根島のことを「だいこんじま」と言ったら、女将さんに笑われてしまった(笑)。

2006.08.06

コメント(0)

-

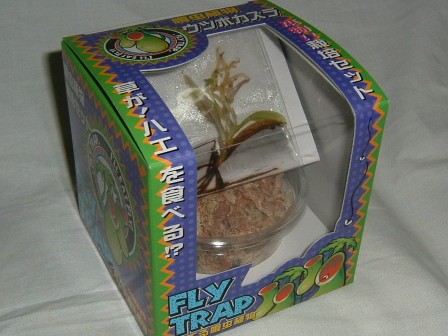

食虫植物栽培セット その後

今日の2つ目の日記。5月14日の日記で紹介した食虫植物のウツボカズラの栽培セット、入手した当時にすでに徒長してモヤシ状になっていて、嫌な予感がしていたのだが、長期間の闘病生活?の末、ついに天に召されてしまった(泣)。入手当時の画像をもう一度アップしておきたい。 こういうデリケートな植物をUFOキャッチャーの景品にするのは無理があるのではないかと思う。箱には「景品用 対象年齢12歳以上」と書いてあるが、とても子供に簡単に育てられるようなものではない。これをゲットした人の大半は枯らしてしまったのではなかろうか。確かに、企画としては夢があって面白いと思うが、夢が大きい分枯れたときの失望も大きいような気がする(笑)。 こういう景品を作るなら、食虫植物ではなくサボテンあたりが無難ではなかろうか? 業者さん、ご一考を。

2006.08.05

コメント(2)

-

サンセベリア・アサヒ 発芽

このブログが始まって間もない4月17日に紹介したサンセベリア・アサヒ。あれから間もなく植え替えをしたのだが、五月の連休明けから続いた長雨のせいもあるのだろうが、まったく変化がなく、うんともすんとも言わない状態。ほかのサイトで見たアサヒは、黄色い斑が鮮やかに入って見事な姿を披露していたが、私のアサヒは顔色が悪いまま。しかし、植え替えから3ヶ月以上経った先日、ようやく親株の脇から新芽が出ているのを確認。 発芽が確認できれば、これからの気温上昇に伴って生育が旺盛になるはずなので、日光に当ててかっちりと堅く育てたい。 さて、このブログを初めて早4ヶ月。まだブログで紹介していない植物がいろいろあるが、今まで天気が悪い日が多く、なかなかいい画像が撮れなかった。また、夜に仕事から帰ってからストロボを焚いて撮ったりしたが、今ひとつきれいに写らない。まあ、私の腕前のせいもあるが(笑)。いい画像が撮れたらまた新顔を紹介したい。

2006.08.05

コメント(0)

-

下仁田ネギ 定植

4月の下旬にタネを蒔き、7月18日の日記で紹介した下仁田ネギ、そろそろ定植時期を迎えたため、7月26日に貸農園の畑を耕して定植することにした。ただ、借りている区画にあれこれと植物を植えているために、スペースが限られている。通常は下仁田ネギは畑に溝を掘って一列に植えるものだが、一列植えでは苗が大量に余ってしまうので、私は変則的に二列植えにした。 この植え方だと土寄せの作業がやりにくくなるのだが、とりあえず生育上はそれほど問題はない(はず・・・^^;)。ちなみに今年の秋は下仁田ネギの選抜品種の「雷帝下仁田」のタネを蒔く予定。さっそくサ○タのタネに注文しておいた。次回はタネを蒔く量を調節しようと思う。野菜のタネは家庭菜園用には多すぎることが多いので、量を少なくして価格も安くしてくれるとありがたいのだが・・・。無理か?

2006.08.04

コメント(0)

-

プリンスメロン 落下防止策

今日、修理中だったデジカメがめでたく戻ってきたため、早速プリンスメロンを撮影。つい先日は、せっかく実った1個目の実が雨のために割れてしまうというハプニングがあったが、その後の生育はまずまずといったところで、他に5個の実が成っている。しかし、フェンスに絡まらせているため、そのままでは実が大きくなると重みで落下してしまう。と言うわけで落下防止のためにネットに入れることにした。 ちなみにこのネットはどうやって手に入れたかと言うと、市販の荷造り用のヒモを使って自分で編んだもの。我ながら上手く出来たものだとニンマリしている(^^)。ちょっとウドンコ病にやられ気味なのが気になるが、「カリグリーン」という薬害の少ない農薬を手に入れたので、これでなんとかしのごうと思う。

2006.08.03

コメント(0)

-

ドラセナ・リッキー Dracaena Ricky (Ricki?)

5月ごろ、近所の園芸店で変わったドラセナを発見。名前はドラセナ・リッキー(Dracaena Ricky)。 この品種の素性を知りたくてネットで検索したのだが、新しい品種のためか、国内では情報がまったくヒットしない。アメリカのある園芸掲示板の情報によると、これはドラセナ・デレメンシス(Dracaena deremensis)の園芸品種らしい。このデレメンシスといえば、よく園芸店で見かけるあの「ワーネッキー」の母種に当たる。それにしてもこの「リッキー」は、ユッカでも交配されているのではないか(笑)と思うほどに葉が堅く、ワーネッキーとは質感がかなり違う。 果たしてどこで作出されたのか、原種なのか交配種なのか今ひとつ不明だが、今後どのような姿に成長してゆくかが楽しみである。

2006.08.02

コメント(0)

-

小さなミョウガ畑

私のアパートは南に面していて、しかもその先は川(ドブ川だが)になっているため、日当たりと風通しが良い。ただ、残念なことに庭は全面がコンクリートで固められているため、植物を植えることが出来ない。ところが幸いにも庭の隅に下水の配管工事のためにコンクリートをはがした部分があり、そのわずかなスペースに土を入れて(大家さん公認)ミョウガを育てている。 ちなみに画像中央より上ににチラッと見えるのは斑入りのミョウガ。ほかにこの狭いスペースにプリンスメロン、トマト、ニラ、キャットニップ、キャットミント、斑入りドクダミ、イポメア・トリカラー(観賞用斑入りサツマイモ)などが所狭しと植えられている。画像右上に茎だけ見えるプリンスメロン、根元に近い葉っぱはすべてウドンコ病にやられて茎だけになってしまった。それでも画像に写っていない部分では現在4個ほど着果している。 ネコの額のような庭(笑)とはまさにこういうことを言うのだろうか。狭いスペースなので有効に使っていきたい。

2006.08.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- やっぱり果樹栽培!

- 中の種を避けて柿を割る+今日の空間…

- (2025-11-17 21:35:05)

-

-

-

- クリスマスローズについて

- クリスマスローズの種まきポットづく…

- (2025-11-15 18:30:05)

-

-

-

- みてみて♪お花の画像!!

- 近大薬用植物園の実・フジマメ

- (2025-11-25 00:54:40)

-