2006年09月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

アガベ・華厳に子供が

暖地の庭園によく植えられるリュウゼツランの園芸種に、「華厳」という品種がある。白い中斑が入るもので、非常に観賞価値が高い。私がこの品種に出会ったのは10何年も前のこと。その引き締まった姿にまさに一目ぼれをした。その後なかなか入手する機会がなくて、今年の春にようやく入手。そして、実際に育ててみるとやはり生育が遅く、購入時に比べてそれほど姿が変わっていない。ところが、先日その根元を見たところ、早くも子供が芽を出していた。 最初に書いたとおり、この品種はあのリュウゼツランの園芸種なので、もっと大きくなってから子供が出てくるものだと思っていた。こんな小さな株でも子供が出てくるのは意外だった。 余談だが、私が小さかった頃、近所の庭に植えられていたアオノリュウゼツランのことを、アロエのお化けだと思っていた(笑)。アロエを植えると大きくなってああいう姿になるものだと子供心にも本気で思っていた(笑)。

2006.09.30

コメント(2)

-

自宅の下仁田ネギ

下仁田ネギを貸農園に定植したのが7月下旬のこと。そして9月5日の日記ではその後の生育振りを紹介。実は、畑に定植したときにかなり苗が余ってしまい、とりあえず自宅の庭に植えることにした。とはいっても、庭は全面コンクリート張りなので、電柱のそばのコンクリートがはがされたわずかなスペースに、まったく適当に植えておいた。そこは土に小石が混ざりカチカチに固まっていて、とても下仁田ネギの生育には適さないはず。そういうわけで、植えた当初は薬味ネギにでも使おうかと思っていた。 ところが、この場所の日当たりが良いためか、若干細いもののなかなか生育が良く、薬味ネギとして使うには堅くなったので、とりあえず土寄せして下仁田ネギとして育てることにした。ただし、唯一の心配は、場所が場所だけに犬がオシッ○をかけないかということ(笑)。

2006.09.29

コメント(4)

-

斑入りドクダミは2種類ある!?

ドクダミといえば嫌われる雑草の代表みたいなものだが、斑入り品種になると観賞価値が高いために珍重されている。一般に出回っている斑入りドクダミには、どうも2種類の系統があるように思えてならない。まず、普通種と同じハート型の葉に「黄色い斑」が入るタイプで、園芸店でよく見かけるのはこのタイプのものと思われる(画像右)。そして、もう一つは葉の形がいびつで、「白い斑」が入るもの(画像左)。 画像右のハート型のタイプのものは、過去に2回購入したことがあるが、いずれも購入時は鮮やかな黄色い斑が入っていたのに、庭に植えたとたん斑がほとんど消えてしまった。そういうわけで、この画像のものは本来の斑の色ではない。肥料が多すぎたのかあるいは足りなかったのか、日照の問題なのか、原因が分からない。一方、画像左の葉がいびつになるタイプのものは、ほぼ同じ場所に植えているのだが、斑の美しさはずっと健在。 というわけで、両者は別系統の品種と思わざるを得ないのだが、ネットを検索しても情報が見つからない。実は、両方とも同じ園芸店の同じ売り場に置いてあったのだが、そこの社長と思しき方に尋ねても、斑入りドクダミは「カメレオン」と呼ばれる1種類しかないのではないかという回答だったが、とりあえず両方購入して持ち帰ってみると、ハート型のタイプのものはすぐに斑が緑色になってしまった。となると、葉がいびつなタイプは別系統なのだろうか? ん~、謎だ・・・。

2006.09.28

コメント(2)

-

カトレアの往年の名花 その2

9月23日の日記で紹介したカトレアのつぼみが、今日になってようやく開花した。品種名はカトレア・ディナー(C. Dinah AM/RHS)といい、1919年に登録された非常に古い品種で、個人的には好きな品種の一つでもある。しかも私が所有しているものはメリクロンではなく、貴重なオリジナル株。 本来はこの品種は夏咲きなのだが、5月に株分けをしたために花が大幅に遅れ、秋になって開花した。また、まだしっかり株が出来ていないために、残念ながらこの花は本来の力を発揮できていない。とはいっても、こうしてアップで撮ってみると、我ながらその美しさに惚れ惚れとしてしまう(*^^*)。このビロードのじゅうたんのようなベタ赤のリップと、花に甘い芳香があるところが非常に気に入っている。

2006.09.27

コメント(4)

-

プリンスメロン 8個目と9個目

今までに何度も紹介しているプリンスメロン。夏も終わって気温が下がってきた現在、もう株が疲れて寿命が来たかと思いきや、9月にはいってもなお雌花が開花し、現在2個も結実している。 サイズが小さいものの、少なくとも左の8個目はなんとか収穫できそうだ。右の9個目はあまり大きくならないかも知れない。5月に苗を買ったときは、2、3個ぐらい収穫できればいい方かと軽い気持ちで考えていたが、案外結実率が良くてホクホクしている(^^)。結実させることそのものはそれほど難しくはなかったが、今後はその実の「質」を高めるように工夫してみたい。 なお、このブログでは1個目から5個目までを順に紹介してきたが、では6個目と7個目はどうしたかというと、こちらは十分に追熟をさせて美味しく頂くことができた。言うことなしの美味しさだった。というわけで、6個目と7個目は「言うことなし」だったため、ブログには書かなかった。・・・って、そういう問題か(笑)?

2006.09.26

コメント(0)

-

フシグロセンノウ

昨日、神奈川県某所の山道をバイクで走っていたら、鮮やかな朱色の花が目に飛び込んできた。最初は野生化したインパチェンスかと思ったのだが、近寄ってみるとそれはナデシコ科のセンノウ(仙翁)の仲間の、フシグロセンノウ(節黒仙翁)だった。 たった一輪しか咲いていなかったが、その鮮やかな朱色の花は周囲の緑に良く映えて非常に目立っていた。ハイカーが多い場所だったので、盗掘されないかが心配。山で花を見つけても、くれぐれも持ち取らないで欲しい。 私がこの花の実物にお目にかかったのは今回が初めて。よくよく考えたら、日本原産の花で朱色系のものは少ないような気がする。私はすっかりこの花の美しさにセンノウ(洗脳)されてしまった(笑)。

2006.09.25

コメント(0)

-

エダマメを収穫したのだが・・・

今日は貸農園に植えていたエダマメを収穫。が、ちょっと熟しすぎたのか莢がちょっと固め。とりあえず家に持って帰ってゆでることに。そして茹で上がったのだが・・・この実に食欲をそそらない色(笑)。やはり収穫のタイミングが遅かったらしい。おまけに、ゆでる時間が長すぎたようで、一部の豆が莢から飛び出してしまった。そしてそのお味はというと、エダマメというよりは未熟なダイズ(笑)といった感じ。食感はフ○゛ッコのお豆さんに近い(笑)。まあ、低農薬で完全有機栽培だったので体には優しいのかもしれないが。 ちなみにこのエダマメは二期作目のもの。一期作目のものは莢が病気にやられてダメになってしまった。そして二期作目は株の生育は良かったのだが、暑さのせいで受粉が上手くいかなかったのか、あるいは別の原因があるのか、莢はたくさん出来たのだが中身が入っていないものばかり。かろうじて収穫できたものは収穫のタイミングが遅くて熟しすぎてしまった。今年のエダマメ栽培は残念ながら失敗のようだ(笑)。

2006.09.24

コメント(3)

-

カトレアにつぼみが その2

9月4日の日記ではつぼみの上がってたカトレアを紹介。その開花を紹介したのが9月15日の日記。そしてまたまた別のカトレアにつぼみが上がってきた。 このカトレアは、実は5月10日の日記で紹介した画像の右側に写っているもの。あれからスパッと株分けをしたのだが、根が伸び放題だったためにかなりバッサリ根を切った。それでも株に力が残っていたようで、無事につぼみが出てきた。 ちなみに、私はかつては洋蘭の愛好会に所属し、展示会にも何度か出品したことがあるが、上には上がいるもので、いつも同じ人が賞をかっさらってしまう。私の中途半端な技術ではとてもじゃないが賞が獲れない。今ではその会から退会し、マイペースでランを育てることにしている。何も賞を獲ることだけが洋ラン栽培ではないのだから。 カトレアを育て始めてから早20ン年。じゃあ今何歳かって? それは聞かないで欲しい(笑)。

2006.09.23

コメント(0)

-

ミョウガの収穫

今年の春に初めてミョウガの苗(正確には袋詰めにされた根茎)を購入、私のアパートのわずかなスペースに植えておいた。その後の成長は順調で、8月1日の日記ではその青々とした姿を紹介した。しかし、今年初めて苗を植えたせいか、なかなかつぼみが出てこないのでずいぶん気をもんでいたが、ついに今日、めでたく収穫することが出来た。 この色といいつやといい、まさに採れたてならではのもの。スーパーに売られているものとは鮮度が違う。ミョウガ(のつぼみ)というものは実に愛らしい姿をしていると思う。私がミョウガが好きな理由は、この見かけの可愛らしさにもある。が、せっかく可愛らしくて申し訳ないのだが(笑)、さっそくあとで刻んで味噌汁に入れて味わいたいと思う。

2006.09.22

コメント(3)

-

パイナップルの挿し芽

去年の初夏ごろ、近所のスーパーで買ったパイナップルの冠芽(クラウン)を挿し芽した。品種はスウィーティオ。従来のデ○モンテなどのパイナップルに比べて実はやや小さいが、非常に甘くてジューシーなのが特徴。その挿し芽から1年以上経った姿がこちら。 1年以上経っている割にはそれほど大きくなっているような印象はないが、鉢が小さいからかもしれない。パイナップルの挿し芽は小学生の時以来何度となく挑戦しているが、冬の寒さで枯れるために未だかつて結実に至ったことがない。今は貸温室を借りているので、なんとか結実にこぎつけたいものだ。 ちなみに、現在はパイナップルはスウィーティオが2鉢、ピーチパインとスナックパインがそれぞれ1鉢ずつある。もし上手い具合に夏に結実してくれたら、貸農園の畑に植えたいと本気で思っている(笑)。

2006.09.21

コメント(2)

-

生育旺盛なヤーコン

5月27日の日記で紹介したヤーコン。当時は高さがわずか数センチだった可愛らしい苗も、夏を経て秋に入り、ご覧の通りの成長振り。 背丈は約1メートルになり、それぞれの株の根元からは4、5本の枝が出て、大きな株立ち状になっている。3年前に1鉢の苗を買って以来、毎年種芋を保存しながら育てて今年で4年目。今年は日当たりが最高の貸農園を借り、しっかり土作りをしたので、今までで一番生育がいい。こんな生育旺盛なヤーコンを見るとねぎらいの言葉をかけたくなってしまう。 「やあ、こんなに大きくなって・・・」ちょっとハズしたかな・・・(^^;)。ちなみに、私の経験ではヤーコンにはバッタが付きやすい。どうもバッタにとっては大好物のようである。しかし、食い荒らされるというほどでもないので私はそのままにしている。

2006.09.20

コメント(4)

-

斑入りスパティフィラムが開花

去年のちょうど今頃、スパティフィラムの斑入りを購入した。当時は花は付いておらず、それから1年も育てていたのに、一向に花が咲く気配がなかった。一般に斑入り品種は葉緑素が少なく性質が弱いので、この斑入りスパティも花が咲きにくいらしい。ところが9月に入ってから一気につぼみが上がって3輪がそろって開花してくれた。 このスパティフィラムの花、昼間はカトレアのような甘い香りを漂わせている。しかし夜は香らないらしい。やや葉焼け気味なのだが、私のアパートは良くも悪くも日当たりが良く、この斑入りスパティはアパートの東側に置いていた。そこは朝から正午までたっぷりと日光が当たるような場所だったので、真夏の日光には耐えられなかったらしい。遮光すればよかったのだが、「タダで」無限に供給される光を、「わざわざお金をかけて」さえぎるのもどうかと思ったので(笑)、そのままにしておいた。いや、本音を言えば単に面倒なだけだったのだが・・・。

2006.09.19

コメント(0)

-

トウモロコシのアワノメイガ対策

7月23日にタネを蒔いた二期作目のトウモロコシ、今までに何度かその成長振りを誇らしげに(?)このブログで紹介してきたが、実は失敗に終わる可能性が高くなってきた。当初から懸念はしていたのだが、トウモロコシの大敵アワノメイガの被害がひどく、幼虫が茎の中に潜りこみ、中を食い荒らされてしまった。 茎の中に潜んでいる以上、スプレー式の薬剤をかけても幼虫にはかからない。それに、私の畑にはカエル(!)が何匹も住み着いているので、そういう有用な生きものは殺したくない。プロの農家はデナポン粒剤などを使って防除するらしいが、家庭菜園ではなるべく農薬は控えたいもの。そこで思いついたのは、アリキ○チョールなどに付いている細いノズルを、スプレー式の野菜用殺虫剤に付け替え、トウモロコシの茎の中に直接薬剤を注入するという方法。 アワノメイガの幼虫は茎に小さな穴を開けて潜り込むので、そこにノズルを差し込んでシュッとひと噴き。この方法なら薬剤を拡散することなく、ピンポイントで幼虫を退治できるのではないかと思うのだが、効果の方はいかに!? ちなみに、第一陣より一週間遅れてタネを蒔いた第二陣(9月14日の日記参照)の方は、タネを蒔いた場所が離れていることと、発生初期のころに手で幼虫を捕殺していたので、幸いにも今のところ被害はない。病害虫は初期防除が大切だとつくづく実感した。

2006.09.18

コメント(2)

-

ツルボが満開

近所の畑の周辺では、ユリ科のツルボ(蔓穂)が最盛期を迎えている。学名はScilla scilloides といい、球根草花のシラーの仲間である。日本では雑草のようにどこにでも生えているこの草も、欧米では球根植物として園芸店で販売されている。よく見かける割にはあまり名前が知られていないようで、園芸相談サイトの画像掲示板でも時々質問がある。 しかし、誰が名付けたのか知らないが、ツルボという名前は語感が今ひとつといった感じで、もう少し気の利いた名前は付けられなかったのかと思ったりもする。なんだか笑○亭の芸人みたいな名前だ(笑)。

2006.09.17

コメント(0)

-

タマネギが発芽

先週の土曜日に、貸農園にタマネギのタネを蒔いておいた。品種はハイゴールド1号。サカタのカタログによれば、なんと4月中旬から下旬にかけて収穫できるという超極早生種。これなら夏野菜の植付けと重複しないということでこの品種を選んだ。 あれから一週間が経ち、タネは順調に発芽を始めている。なお、何度かこのブログで書いたが、市販の野菜のタネは家庭菜園用としては量が多い。というわけで今回は半分ほど蒔き、残ったあとの半分はとりあえず冷蔵庫で保存している。たぶん来年には発芽率が落ちていると思うが仕方がない。いつも思うが、タネの量を少なくしてその分安くなればいいのだが、たぶん業者側は採算の問題でそういうことはしないと思う。 そういえば、私が小学生の頃は花や野菜のタネは一袋100円だった。中には50円で売っている業者もあった。確かメーカー名は日農だったと思う。お小遣いの少ない小学生にとっては非常~にありがたい存在だった(笑)。今のタネは一袋で200~300円もする。つまり2~3倍以上も値上がりしたことになる。しかし、その割には球根はそれほど値上がりしたように感じない。そのうちに球根よりもタネの方が高くなる(?)なんてことにならないだろうか(笑)?

2006.09.16

コメント(6)

-

カトレアの往年の名花が開花

9月4日の日記で紹介したカトレア。当時はシースからわずかにつぼみが出る程度だったが、あれから順調に生育して今日になってめでたく開花した。 品種名はBlc. Nai Thong Leng No.1 FCC/JOS(ナイ・ソン・レンNo.1)。カトレアの交配種の中でも名花中の名花で、しかも私が持っているものはメリクロンではなくオリジナル株。私が特に好きなカトレアの一つで、古い品種ながら未だに根強い人気を誇っている。一般にオリジナル株の方が良い花が咲くと言われている・・・はずなのだが(^^;)、小さな分け株を買って初めて咲いた花なので、本来の力を発揮できていない。株の養分を消耗させないために、ある程度花を楽しんだら切花にしようと思う。

2006.09.15

コメント(2)

-

二期作目のトウモロコシ 第二陣

一期作目のトウモロコシを収穫した後、二期作目のタネを蒔いたのが7月23日。そしてこれまで何度かこのブログで紹介しているが、実はさらに第二陣として7月30日にもタネを蒔いておいた。そして種まきから約1月半経った現在の姿がこの通り。 やはりトウモロコシは生育が極めて速い。ただ、さっそく雄花にトウモロコシの大敵のアワノメイガの幼虫が付いていたので、目に付くものは手で取り除いた。とにかくアワノメイガの被害例は非常に多いので、この時期は注意が必要。 さて、台風対策として支柱を添えたのだが、よくよく考えるとこの位置に添えたのは間違いだったと気付いた(笑)。支柱が当たっている場所がちょうど雌花が出てくる位置なので、このままでは実が傷付いてしまう。今度の週末に位置を変えなければ。

2006.09.14

コメント(0)

-

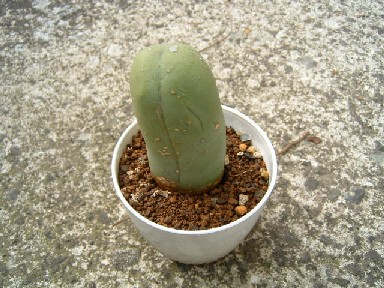

珍宝閣は今?

今から約5ヶ月前の4月14日の日記で紹介したサボテンの珍宝閣。その名前といい形といい、なんとも妖しげな(笑)サボテンである。当時紹介した画像がこちら。あれから5ヶ月。あの珍宝閣はどうなったかというと・・・全然変わってない(笑)。 購入してからすでに1年半にもなるのに、どういうわけかまったく成長した様子がない。ただ、鉢の底を見ると細い根が出ているので、根は活動しているらしい。ともかく、どこが成長点でどこからどんな芽が出てくるのか見当が付かない。とりあえず緑の置物(?)として管理している。

2006.09.13

コメント(2)

-

ネオレゲリア・カロリナエ(カロライナエ)・トリカラー

今年の3月の終わりごろに買ったネオレゲリア・カロリナエ・トリカラー(Neoregelia carolinae Tricolor)。数あるアナナス類の中で私がもっとも好きな品種の一つである。この品種は開花期になると株の中心が赤く色付き、非常に観賞価値が高い。花そのものは株の中心に咲くが、あまり目立たないし、比較的短期間で終わってしまう。 この画像の株は子株が大きくなっているので、もうそろそろ株分けしようと思う。買ったときからずっと屋外で直射日光に当てていたので、葉が赤味を帯びてさらに美観を増している。買ってから半年近くになるが、子株を切り離しても親株はまだしばらくの間は鑑賞できそうだ。ちなみに、この品種は過去に2回栽培したことがあるが、当時住んでいたアパートは冬は非常に冷え込んだためか、いずれも枯れてしまった。今住んでいるところは比較的保温性があるので、何とかなるのではないかと思っている。 なお、この「ネオレゲリア・カロリナエ・トリカラー」は、市場では略して「ネトリ」と呼ばれているらしい。珍味みたいな名前だ。あ、あれは「なとり」か。失礼(笑)。

2006.09.12

コメント(0)

-

2度の災難に遭ったリボングラス

今年の6月、私が借りている貸農園の端っこにリボングラスを植えた。リボングラスとはイネ科の多年草で、細い葉に白い覆輪が入って観賞価値が高く、花壇の縁取りなどに使われる。 ところが、植えつけてしばらくしてからハプニング発生。隣の区画の人が草むしりをしたのだが、ご丁寧にも境界線を越えて私の区画まで草むしりをしたらしく、せっかく植えたリボングラスが引き抜かれてしまった。そして植えたところを掘ってみると、幸いにも根だけは残っていた。というわけで改めて根だけを植えなおしておいた。 それから約1ヵ月後、残った根からようやく芽が出てきて喜んだ矢先、またもや隣の人に抜かれてしまった。私は日ごろから草むしりはこまめにしているので、なにもわざわざ私の区画まで抜いてくれなくていいのに・・・。隣の人は善意でやってくれたのだろうが、こっちにとっては大きなお世話以外の何物でもない(怒#)。 そしてそれからさらに一ヶ月半ほど経った姿が上の画像。ちなみに画像の左上に見えるロープが隣との境界線。ここを超えてまで私の区画まで草むしりするのもいかがなものか。まったくもってありがた迷惑。ほかには、反対側の隣と裏の区画の人が私の区画に入って、発芽したばかりのキャベツを踏みつぶされたことがある。貸し農園の境界線付近はトラブルが多い。やれやれ・・・

2006.09.11

コメント(0)

-

本物のサンセベリア・スタッキー

このブログ始めて間もない4月10日の日記で、私の持っているサンセベリア・スタッキー(Sansevieria stuckyi)を紹介した。スタッキーといえば近年、園芸店やネットで大量に出回っているが、姿・形の違う複数の種(しゅ)が混在しているのは明らか。そして、スタッキーの鑑定の決め手は、「葉の中央に溝があること」と当時の日記で紹介した。私が持っていた株には、一部の葉に溝が入っていたため、本物ではないかと期待していたのだが、残念ながらニセモノだということが先日判明した。 実は先日、本物を入手することが出来たのだが、現在スタッキーと称して出回っているものとあまりにも違うので驚いた。その画像はこちら。画像左半分の左が本物、右が偽物。なんという太さの違い! 偽物よりも2、3倍も太い。しかもこの溝の深さ! 私が今まで持っていたものにもとりあえず溝は入っていたが、本物のスタッキーの溝はそんな浅いものではなく、一番深いところではなんと1センチにも達している。葉は途中で切られているが、おそらくその2、3倍ぐらいの長さがあったのではなかろうか。というわけで、私の持っていたものは別種だと判明。自信はないがおそらくカナリキュラータ(S. canaliculata)あたりではないかと思う。 園芸店やネットで出回っている自称スタッキーにはいかにニセモノが多いことか! この特徴を備えていないものはほぼすべて別種だと思っていい。このスタッキーだけではなく、園芸店では品種名が誤ったまま流通しているものがあまりにも多い。園芸業者にももっと勉強してもらいたい。

2006.09.10

コメント(6)

-

二期作目のトウモロコシに雌花

7月23日に二期作目のトウモロコシのタネを蒔き、の8月26日日記では早くも雄花が上がってきた様子を紹介。そして今では雌花まで顔を出している。タネを蒔いてから約1ヶ月半ぐらいになるが、今では私の背丈を超えるものまである。 一期作目のピクニックコーンの時もそうだったが、トウモロコシの生長の速さにはただただ感心するばかり。あのピクニックコーンに味を占めて以来、スーパーでトウモロコシを買ってきては、焼きトウモロコシを作る日々が続いている(笑)。

2006.09.09

コメント(6)

-

地湧金蓮花 順調な生育

6月16日の日記で紹介した地湧金蓮花(ちゆうきんれんか)ことチャイニーズ・イエロー・バナナ。苗を買った当時は根も葉もない棍棒のような状態だったが、程なくして発根、次々と葉を茂らせ、根元にはさらに何株か子株まで出てきた。 この画像は8月18日に撮ったもので、現在はもっと大きくなっている。ちなみにこの地湧金蓮花、昨年は近くのホームセンターにポット入りの苗が大量に入荷し、1鉢780円という安さで売られていたが、まだ知名度が低いのかかなり売れ残っていた。そして今年はというと、まったく入荷していないようだ。 花が咲けばそれは見事なのだが、花が付いていない植物は花付きの鉢植えに比べてどうも売り上げが落ちる傾向があるように思う。しかし、自称園芸マニアとしては、育てている人が少ないからこそ優越感に浸れるわけで(笑)、いつか大きな花を咲かせて周囲をアッと言わせたい。

2006.09.08

コメント(0)

-

アレチウリが大繁殖

私の家の近所に、帰化植物のアレチウリが生えている場所がある。もともとは北米原産なのだが、今では日本で大繁殖してしまって問題になっているらしい。その繁殖力はすさまじく、この画像ではガードレールを飲み込んでしまっている。そばを通るとヘチマ水のようなにおいがぷーんと漂ってくる。 果実は出来るのだがまったく食用にならない。しかし何か有効な使い道はないものか? たとえばメロンやスイカなどのウリ科の野菜の台木とか。無理か(笑)。

2006.09.07

コメント(2)

-

子だくさんなサンセベリア

今年の春に購入しはサンセベリア・アサヒ。その後目立った動きがなく、ようやく新芽が出てきたのは8月の始めのこと(8月5日の日記参照)。ところが、新芽は1個だけかと思いきや、なんと一斉に4個も顔を出した。 春からずっと直射日光に当てていたので本体は葉焼け気味だが、子供の生育は順調。こんなに殖えてくれたら誰かさんみたいに私も「サンセベリアのパパ」を自称できそう(笑)。しかし、そんなことよりそろそろ人間のパパになったら?という声が身内から聞こえてきそうだ(笑)。

2006.09.06

コメント(4)

-

「らしく」なってきた下仁田ネギ

7月下旬に定植した下仁田ネギ。生育はなかなか順調のようで、ワケギみたいに細かった苗も、今ではいかにも下仁田ネギらしい姿に近付きつつある。先日は第1回目の土寄せをした。 某下仁田ネギサイトのマネをして(笑)比較用のペットボトルのお茶を添えてみた。ちなみに、本来は下仁田ネギは秋にタネを蒔き、15ヶ月もの栽培期間を経て翌年の12月から翌々年の1月にかけて収穫される。私の場合は春蒔きなので、どうしても生育期間が短いためにサイズが小さくなってしまう。が、とりあえずは収穫を目指したい。 余談だが、「下仁田ネギ」と言おうとすると、下ネタニギと言いそうになるのは私だけだろうか(笑)?

2006.09.05

コメント(0)

-

カトレアにつぼみが♪

ブログを初めて早4ヶ月。これまでに様々な植物を紹介してきたが、現在もっとも保有株数の多いカトレアの花を披露した事がまだ一度も無い。実は、事情があって数年間ほど業者の温室に預けたまま満足に世話もできなかったので、ほとんどの株が作落ちしてしまい、貴重な品種もかなり枯らしてしまった(泣)。 が、暑さもひと段落した今日この頃、何株かのシースにつぼみが上がるようになり、その中の一つは完全につぼみが外に出てきた。 実はこれはカトレア史上に残る名花の貴重なオリジナル株。メリクロン株よりもオリジナル株の方が良い花が咲くと言われているが、この株はまだ小さいので真価は発揮できないだろう。ゆっくりじっくりと大株に仕立てたいと思う。開花したらまた改めて画像を紹介したい。

2006.09.04

コメント(2)

-

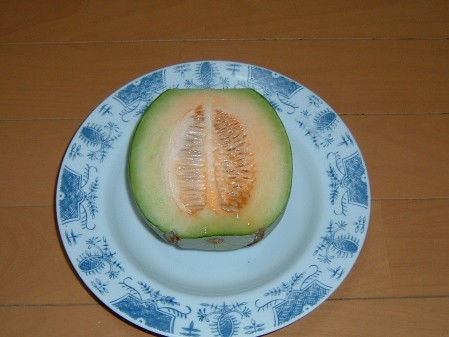

プリンスメロン 5個目

今日の2つ目の日記。今日は5個目のプリンスメロンを食べてみた。実は、1、3、4個目のプリンスメロンの甘味が今ひとつだった理由は、追熟が足りないからではないかと気付いた。そして5個目はお尻を指で押して少しへこむぐらいまで追熟。そしてお味の方は・・・おお、今までに収穫したものの中では一番甘い(*^^*)。やっぱり今までは追熟が足らなかったようだ。1個目にいたっては収穫したその日に食べたので、まったく甘味が足らず、メロンというよりはウリを食べているような気分だった(笑)。

2006.09.03

コメント(0)

-

山の斜面に咲くノカンゾウ

近所の山で、ユリ科のノカンゾウが見ごろを迎えている。ユリに似たオレンジ色の花を咲かせ、観賞価値は高い。ヘメロカリスの原種の一つでもある。 また、伊豆半島の海岸ではノカンゾウの近縁種のハマカンゾウが最盛期を迎えており、海に面した斜面に咲き乱れる姿は見事である。ただ、不思議なことに日本では雑草のようにありふれた植物のためかあまり関心は持たれないようで、むしろ欧米で品種改良されたものが「ヘメロカリス」として逆輸入?されているのが面白い。 ところでこのノカンゾウ、移植しようとしてもなかなか抜けないらしい。その心は・・・ 「テコでものかんぞう」お後がよろしいようで(笑)。もちろん冗談なので、念のため。

2006.09.03

コメント(0)

-

キャベツの定植

今日は貸農園にキャベツを定植した。これは、ダイソーで買ったタネを7月ごろに蒔いて育てていたもの。ちなみにダイソーの野菜のタネは2袋で100円。つまり1袋当たりたったの50円という安さ。普通の市販品に比べて量は少ないが、家庭菜園用にはまさにちょうどいい量だと思う。そのタネを貸農園の片隅に蒔いていたのだが、裏と隣の区画の人が相次いで私の区画に入ってきたらしく、せっかく芽生えた苗が踏み潰されてしまった(怒#)。そんなわけで、生き残ったのはたったの2株。ただ、私の畑はいろいろ植えすぎてスペースが少ないので、実は2株でちょうどよかったりもする(笑)。 キャベツは過去に2回育てたことがあるが、花壇やプランターでの栽培だったのであまり大きくならなかった。今回は畑での栽培なので、大きくなるのではないかと期待している。しかし、キャベツのすぐ隣には例の皇帝ダリア(8月23日の日記参照)が鎮座しているために、日照不足が気になるところ。とにかく、皇帝ダリアを2株も植えたのは間違いだったと思う(笑)。

2006.09.02

コメント(2)

-

果物のカリンと木材のカリン

先日、ロッテののど飴を舐めながらその包み紙に書いてある言葉を読んでいて、「おや?」と思った出来事がある。こちらの包み紙の画像をご覧頂きたい。 左の紙には「カリン材は、木肌の美しさで銘木として珍重されています」、右には「カリンは、初夏に美しい花を咲かせます」と書かれている。しかし、家具や建築材として使われるカリン材は、マメ科のまったく別の植物だったはず(果物のカリンはバラ科)。そして、花は初夏ではなく、他のバラ科の果樹と同じく春に咲く。実は去年の暮まで住んでいたアパートの庭にカリンが植わっていたのだが、たしかに花は春に咲いていた。 ロッテという大企業がこんないい加減なことを書いているとは・・・。

2006.09.01

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- C.ロディグロッサ ‘ハニーボール’、C…

- (2025-11-24 15:27:11)

-

-

-

- ミニバラが好き!

- 暑さでミニバラ次々枯れる 元気な大…

- (2025-08-22 21:43:41)

-

-

-

- フラワーアレンジメント

- 畑のコスモスはやっぱりキレイ♪

- (2025-11-18 17:10:04)

-