2006年12月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

寒さにやられた?ソラマメ

今年は暖冬だと言われつつも、先週あたりから急に冷え込み、貸農園では霜柱が立つほどになっている。そして、昨日畑に様子を見に行ったところ、なんとソラマメが寒さのためにしおれていた。 ソラマメは秋に種を蒔くのだが、あまり早く蒔くと成長しすぎて寒さに弱くなるらしい。私の場合はそれほど成長していないと思うのだが、このとおりぐったりしている。幸いにも、今日再び見に行ったところ、ほぼ元に戻っていたのでとりあえずは何とかなりそうだ。それにしても、しおれているのを見たときはかなりあせった(笑)。

2006.12.31

コメント(2)

-

アリウム・ギガンチューム 発芽

10月の終わりごろ、貸農園にアリウム・ギガンチュームの球根を植えておいた。このアリウムの球根、ニンニクとそっくりで、ニンニクをそのまま巨大にしたような感じである。ニンニクは植えてからすぐに発芽してくれたのだが、このアリウムは待てど暮らせど芽が出ない。もしや腐ったのではないかと心配だったが、今日になってようやく発芽が確認できた。発芽まではかなり時間がかかるらしい。 アリウム・ギガンチュームに初めて出会ったのは今から20何年も前のこと。スーパーの園芸用品売り場に売られていた球根を初めて見たとき、その花の写真よりも球根のでかさに驚いた(笑)。あの時の衝撃は大きく、今回の栽培ではどんな花が咲くかよりも、どれだけ大きな球根が採れるかに大いに興味がある(笑)。

2006.12.29

コメント(0)

-

ドラセナ・ロンギー

観葉植物としておなじみのドラセナのなかでも、ちょっと変りだねを紹介したい。その名はドラセナ・デレメンシス・ロンギー(Dracaena deremensis cv. Longii)。園芸店に広く出回っているあのワーネッキーの枝変わりから生じたとされる品種で、葉の中央にくっきりと白いラインが入るのが特徴。斑の面積が広くて葉緑素が少ないためか、生育はかなり遅い。 この画像の右にあるのがロンギーで、左にあるのは10月4日の日記で紹介したワーネッキー・コンパクタの枝変わり。こうして並べてみると、大きさは違うものの斑の入り方が良く似ている。今後の生育を楽しみにしている。 ちなみに、春から秋にかけて外で育てていた観葉植物は、一部は貸温室に入れ、一部は屋外越冬、そして大半は自分の部屋の中に入れている。そんなわけで今は部屋が狭くなっているのがちとつらい(笑)。

2006.12.28

コメント(0)

-

年賀状完成

一昨日から作成していた年賀状が昨日完成。今朝の出勤時に早速ポストに投函した。今年の年賀状の出来具合はこんな感じ。 私は市販の年賀状ソフトは使わないでいつもワードで作成しているのだが、今年は画像を全面印刷にして、白抜き文字で文を書くことにした。この写真のバックの青は本物の青空の色である。絵柄の空白部分に、一人一人に直筆で一言メッセージを添えて出すのが毎年の慣わし。ネットが普及しても、いつまでも年賀状を出す習慣は続けていきたいものだ。しかし、印刷ミスで30枚中3枚もボツになったのは痛い(笑)。

2006.12.27

コメント(4)

-

年賀状作成中

昨日に引き続いて今日も年賀状の作成に大忙し。が、毎年のことだが、必ず印刷ミスで何枚かはボツにしてしまう(笑)。今回は3枚もボツになった・・・。宛名と郵便番号の枠がずれたり、裏表を間違えて印刷したり・・・。まったく何やってんだよもう! こうして私の年末はいつも慌しく過ぎるのであった(笑)。

2006.12.26

コメント(0)

-

今になって年賀状作成

私は年賀状は例年30枚近く出している。今年もそれぐらい出す予定である。ただ、いつも作成が遅れて差し出すのが年末ぎりぎりになるのがお約束(笑)。年賀状の日付は「1月1日」になっているのに、たぶんほとんどが元旦に届いていないと思う(笑)。 そんなわけで今日は年賀状作成をやっと始めたころ。早くともあさってには発送する予定。ここ10年ほど、自分が育てた植物の写真を入れるのが習慣になっている。今年は青空をバックにした皇帝ダリアの写真を使うことにしている。実は去年も3枚使った写真の一つが皇帝ダリアだったのだが(笑)、今年は非常に良い写真が撮れたので、はがきに全面印刷することにした。 というわけで、今日の日記はこれにて終了。

2006.12.25

コメント(0)

-

ニンニク 植え方のコツ?

10月31日の日記で紹介した平戸早生ニンニク。あれから順調に生育を続けているが、実は球根を植えるときにある実験をした。それは、球根の方向をそろえること。その結果はご覧の通り。 見事に葉の方向がそろっている。貸農園のほかの区画では、植え付け間隔が狭くて葉が触れ合っているところがある。しかし、球根の方向をそろえると葉が出る方向もそろうようで、これなら葉が触れ合わなくて済む。 ただし、この画像に映っていない部分では葉の方向が違う株が数株ほどあるため、本当に球根を植える方向と葉が出る方向が関係があるのか、100%は断定できない。また来年も実験してみたいと思う。いろいろと実験するのは本当に楽しい。

2006.12.24

コメント(6)

-

畑の下仁田ネギ 収穫

今年の4月にタネを蒔いて大事に育ててきた下仁田ネギ。今日、ついにその収穫のときを迎えた。本来は下仁田ネギは秋にタネを蒔き、15ヶ月もの生育期間を経て収穫されるが、私の場合は9ヶ月しか経っていないので、大きさでは本場産には及ばないが、姿だけはいかにも下仁田ネギらく育っている。 早速今日の夕食のすき焼きに入れてみたところ、これがなんと美味いこと! 軟白部だけではなく葉っぱまで美味しくいただいた。本場から取り寄せたものは、収穫してから時間がたっているためか葉が傷んでいることが多いが、自家栽培では新鮮な葉っぱをほとんど丸ごといただけるのが大きな強み。味に関しては本場産と同じぐらいにやわらかくて美味しい(と書いたら本場の人に怒られるかも?)。 反省点としては、春の発芽直後の苗の管理が悪くて生育にばらつきがあり、それが収穫時まで影響したこと。本来は生育の良い苗だけを植えるべきだったが、なにぶんにも貧乏性なので(笑)小さな生育不良の苗もなかなか捨てられるものではない。とりあえず、初めての下仁田ネギの栽培は成功といったところ。今後も質の良いものを目指して栽培してみたい。ちなみに、今年の秋に蒔いた本場産の下仁田ネギは順調に生育している。

2006.12.23

コメント(2)

-

皇帝ダリア 挿し木の準備

先週の土曜(12月16日)に伐採した皇帝ダリアの一重と八重。一重の方は貸農園の近所の畑に嫁入りし(12月17日の日記参照)、開花しなかった八重咲きの方は畑の肥料になってもらうことにした。畑は風通しが非常に良いので、皇帝ダリアを育てるにはかなり頑丈な支柱が必要。今年は強風に散々苦労させられたので、本当は来年も育てることにはあまり乗り気ではないのだが、とりあえず挿し木の準備をすることに。 画像の左側の4本が八重咲き、そして右の3本が一重。一重の方が樹勢が強くて幹も若干太い。八重咲きは当地では開花不可能?なことが分かったので、来年育てるとしたら一重だけを育てようと思うが、せっかく大きく育ってくれたので八重の方も挿し木することにした。 ちなみに、伐採して以来1週間ほど玄関の下駄箱の中においていたが、まったくしなびた様子がない。それにしても、とにかくこの幹のなんと太いこと。鉢とミズゴケの用意が大変だなあ・・・(笑)。

2006.12.22

コメント(4)

-

メレミア・オーレア Merremia aurea

8月29日の日記で、黄色い花が咲く朝顔、ハワイアン・ウッドローズを紹介した。その学名はIpomoea tuberosa(イポメア・チューベローサ)またはMerremia tuberosa(メレミア・チューベローサ)という。実は、私は黄色い朝顔をもう1種類育てている。その名はメレミア・オーレア(Merremia aurea)。 これは昨年の春に種子を入手して育てたもの。昨年は開花せずに終わり、塊茎の状態で冬を越し、今年も元気に育ってくれたのだが、やはり熱帯系黄花朝顔に共通の短日性が強いためか、今年も開花せずに終わりそうだ。せめてもの救いは、寒さには若干強いようで、冬に地上部が枯れても根っこが生き残るということ。何年か栽培するうちに気まぐれで1輪ぐらい咲いてくれないだろうか?

2006.12.21

コメント(4)

-

畑に敷きわら

この間の週末に畑に行ったところ、早くも霜柱が立っていた形跡があった。霜柱が立つと土が浮いてしまって作物の生育に影響があるため、早速敷きわらをすることにした。 写真でお分かりの通り、奥に植わっているのがソラマメで手前がタマネギ。ソラマメを植えている場所は、実は今年の夏にエダマメを作った場所でもある。つまり連作をしているというわけ。マメ科の植物は連作が出来ないと言われている。そんなわけで、当初の予定ではソラマメを別の場所で作るはずだったのだが、作物のローテーションの都合上、やむなく連作することに。 とりあえず、ソラマメを蒔く前に土を深く耕して堆肥もたっぷりとすき込んだので楽観視はしているが、結果はいかに???

2006.12.20

コメント(2)

-

茨の道を行く赤いスイートピー!?

10月3日の日記で紹介した赤いスイートピーのタネ。あれから数粒のタネを蒔き、残りは人に譲ったのだが、タネを蒔いたことをうっかり忘れてしまい(笑)、そんなときに限って晴天続きだったため、水不足になってたった1本しか芽が出なかった。が、その1本は今のところ順調に成育している。 ちなみに、周囲にワサワサと覆いかぶさっているのは、以前ここで大繁殖していたスイカズラの残骸。まるで茨(いばら)の道を行くかのようにこのスイートピーはけなげに育っている。松田聖子の歌のように心の岸辺に赤いスイートピーを咲かせるには、まだまだ険しい道のりを行かなければならないようだ(笑)。

2006.12.19

コメント(0)

-

貸温室でカトレアが開花

昨日は貸温室の様子を見に行ったら、カトレアが1輪咲いていた。この時期はカトレアの開花シーズンなのだが、貸温室の場所が自宅から遠いために、あまりこまめに世話が出来ないのがつらいところ。ほかにも何鉢かつぼみが上がっている株があった。 なにぶんにも狭いスペースに多数の株を閉じ込めているので、鉢の位置のやりくりが大変。カトレアの花は上下左右前後にスペースを占領するので、つぼみが上がってくるとほかの株に当たらない様に結気を使う。が、なんだかんだ言いながら世話をするのはやはり楽しい。

2006.12.18

コメント(2)

-

皇帝ダリア 嫁入り

5月から約7ヶ月に渡って楽しませてくれた皇帝ダリア。木が非常に大きくなってしまい、周囲の作物が日照不足となったため、花が終わったのを見計らって伐採することにした。そして、掘り上げた根っこがこちら。 球根性ダリアとは違い、皇帝ダリアには球根が出来ないらしい。そして、掘り上げてから初めて気付いたのだが、この皇帝ダリアはかなりの浅植えだったことが分かった。画像の黄色い線の部分が地面との境目。つまり、地面の下に埋まっていた部分の茎はわずか数センチしかない。たったこれだけの部分で縦横3メートルもの巨体を支えていたことになる。どおりで風に倒されやすかったわけだ(笑)。知らないとは恐ろしい。これから皇帝ダリアを植えようとしている方は、深植えにした方がいいかもしれない。 さて、この皇帝ダリアの根は、貸農園の近所の畑に嫁入りに行くことになった。そして、私は今まで強風に散々苦労させられたので、来年も皇帝ダリアを育てることにはあまり肯定的ではないのだが(笑)、とりあえず挿し木用に幹を保存することにした。後日、挿し木の様子を紹介したい。ちなみに、嫁入りのお礼として立派な大蔵大根を1本いただいた。

2006.12.17

コメント(4)

-

でかくなった紫キャベツ

11月19日の日記で紹介した紫キャベツ。あれから1ヶ月近くが経った現在、こんな立派な姿に。 おお、デカイ(笑)。気温は日に日に下がっているのに、生育はまったく衰える様子はない。ふと思ったのだが、これとハボタンを掛け合わせると立派なハボタンが出来るのではないかと思ったりもする(笑)。私は昔ながらの大きなハボタンが好きなのだが、今の品種は小さいものばかり。そう言えばハボタンをタネから育てたことがないので、いつか挑戦してみたい。それも昔ながらの大きな品種に。

2006.12.16

コメント(0)

-

復活したリボングラス

9月11日の日記で紹介したリボングラス。貸農園の隣の区画の人に雑草と間違われて二度も引き抜かれたにもかかわらず、見事に復活してくれた。 やはりイネ科の植物だけに、雑草並みに性質が丈夫ようである。来年はさらに株分けして畑の縁取りにでも使いたい。このリボングラスの根茎は、数珠玉をつなげたような非常にユニークな形をしている。株分けするときになったらその根茎の様子を紹介したい。

2006.12.15

コメント(0)

-

幹が黒いサトウキビ

今年、私は畑に5本ほどサトウキビを植えたが、その中に1本だけ幹が黒いサトウキビがある。画像の左側がそれで、そのすぐそばの細めのものは沖縄で普通に栽培されている品種。 この黒いサトウキビはもともとは台湾で栽培されている品種とのこと。苗(と言ってもただの棒切れだが)を初めて見たとき、さぞかし葉っぱも黒くてエキゾチックな姿になることを期待していたのだが、残念ながら黒いのは幹だけで、葉っぱは普通のサトウキビとまったく同じ(笑)。背が高くなって下葉が枯れて幹が露出するまでは、普通のサトウキビと見分けが付かない(笑)。 さて、先日は私のブログによく来てくださるchoromeiさんから、なんとサトウキビの「種子」を分けていただいた。種子から育てるサトウキビは聞いたことがないので、どんな姿に育つかとても楽しみにしている。

2006.12.14

コメント(16)

-

イリス・アルビカンス Iris albicans

今年の秋、イリス・アルビカンス(Iris albicans)の球根(正確に言うと根茎)を入手。これはジャーマン・アイリスの原種の一つで、イエメン 、サウジアラビア原産らしい。真っ白な花を咲かせる。 植物を育てるには原産地の気候が参考になることが多いが、イエメンやサウジアラビアというと砂漠の国とイメージがあり、果たして日本の気候に馴染んでくれるのだろうか? Googleで検索しても国内で開花した画像が見当たらない。ともかく、未知の?植物を育てるのはやっぱり楽しいものだ。まあ、先日の「八重咲き皇帝ダリア」のような失敗も時にはあるが(笑)。

2006.12.12

コメント(0)

-

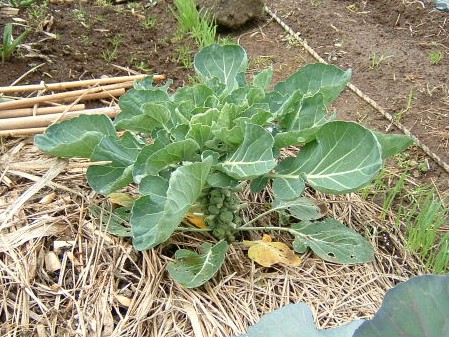

芽キャベツに挑戦

2ヶ月ぐらい前に植えた芽キャベツが順調に育っている。 ずっと前から育ててみたかった野菜の一つがこれ。今年は初めて畑を借りたので、新しいものにどんどん挑戦していきたいと思う。世の中には紫色の芽キャベツもあるそうで、「来年or再来年に作りたい作物リスト(笑)」に入れてある。 それにしてもこの時期はネタが少ないなぁ・・・。

2006.12.11

コメント(4)

-

開花しなかった八重咲き皇帝ダリア

今までに何度も紹介している皇帝ダリア。一重の方は11月12日ごろに開花し始め、およそ1ヶ月に渡って花を楽しませてくれた。ところが、同時に育てていた八重咲きはいつまでたっても開花の気配がなかった。そして、12月2日の日記で開花間近であると紹介したのだが、残念ながら霜にやられてこんな哀れな姿に・・・。 ちょっと天気が悪くて見づらいが、画像の左側が頂上のつぼみ、右側は脇芽の先に付いたつぼみだが、いずれも霜にやられて黒くなってしまった(泣)。ああ、これまでの苦労は一体・・・。 というわけで、八重咲き皇帝ダリアは一重に比べて3~4週間も開花が遅いことが分かった。寒さが早く来る地域の方にはお勧めできない。目安としては、一重の品種が1ヶ月以上は余裕で咲く地域なら八重咲きの開花が見込めるかもしれない。

2006.12.10

コメント(12)

-

下仁田ネギ 太ダルマ 届く

今年は初めて畑を借りて下仁田ネギを栽培しているが、本場ものを食べてみたくてネットで本場の下仁田ネギを注文しておいた。それも、「太ダルマ」という、本場の下仁田でも入手困難な品種。それが昨日届いたのだが、早速箱を開けてみると・・・ おお、太い! まるでダイコンを思わせるような太さ。こんな太いネギは見たことがない。自分のものよりはるかに太くて立派! ちなみに自分の「もの」とは、もちろん畑で育てているあの下仁田ネギのことである(笑)。 早速すき焼きにして食べてみた。すると、なんとうまいことか! ・・・と言いたいところだが、数日前から風邪で体調が悪く、特に鼻の調子が悪くて味覚が戻っていない(笑)。が、ともかく驚くほどやわらかな食感とまろやかな味は感じることが出来た。こんなにも太いのに、熱を加えると不思議なくらいやわらかくなる。しかし、こんなときに限って風邪を引いたので、本来の味覚が味わえないのが非常に残念。早く正常な味覚でこの本場ものを味わってみたい。 さて、この太ダルマ、地元の下仁田でも栽培が困難で、なかなか手に入らないという。栽培が困難と聞くと、余計に栽培したくなるのが自称園芸研究家としての本能である(笑)。というわけで、1本は畑に植えて自家採種してみたい。それにしても、本場産の太さには本当に圧倒された。

2006.12.09

コメント(0)

-

ソラマメが順調に生育

10月の終わりごろにタネを蒔いたソラマメが順調に生育している。品種は、サ○タのタネの通販で買った駒栄(こまさかえ)。 この品種を選んだ理由は、タネの内容量が少ないと思っていたから。サ○タのカタログには、1袋9粒入りと書かれていた。私は、市販の野菜の種子は家庭菜園用には量が多すぎると常々思っていたので、9粒ならまさにジャストサイズ!と思っていたのだが、実際に届いた袋には20~30粒は入っていた。どうも1袋9粒入りというのは誤植だったらしい(笑)。 ちなみに余ったタネはどうしたかというと、「余ったので差し上げます」と書いた紙を添えて貸農園の休憩所に置いておいたところ、数十分後に畑の手入れから帰ってきたときにはもうなくなっていた(笑)。

2006.12.08

コメント(4)

-

サンセベリア ゴールド・フレーム

寒さが日に日に(そうでもないか?)増してゆく今日このごろ。私の部屋には冬越しのために観葉植物が所狭しと並べている。今日紹介するのはサンセベリア・トリファスキアータ(Sansevieria trifasciata)の品種とされるゴールド・フレーム(Gold Flame)。 この品種名を日本語に訳すと「黄金の炎」。その名の通り、炎がメラメラと燃えるように幻想的な斑が入るのだが、私の持っているものは肥料のチッソ分が多いのか、緑色の部分が大きくて斑の面積が小さい。本当は本来の美しさが出てからブログで紹介したかったのだが、なにぶんにもこの時期はネタが少ないので(笑)このままの姿で紹介することに。 さて、4月にブログを始めて以来、ほとんど休むことなく毎日更新してきたが、果たしてこれからの時期、ネタが持つのだろうか? 今、園芸侍の新たなる戦いが始まる(笑)。

2006.12.07

コメント(4)

-

今日は風邪を引いてしまった

今日は風邪を引いてしまったため、日記は休ませていただきたい・・・と言いながらこうして日記を書いている自分がいる(笑)。昨日あたりからなんとなく兆候があったのだが、今日は職場に着いてから症状が悪化。ほぼ一日中、右の鼻の穴が詰まっていたために、左だけで呼吸せざるを得なかったので、非常に苦しい一日であった(笑)。 私は年に二回は必ず風邪を引く。それもなぜか規則正しく夏と冬に必ず1回ずつ体調を崩す。前回風邪を引いたのは6月のこと。完治するのに2週間も掛かった。食生活が悪いのか、それとも仕事が熱心だからなのか(笑)? 先月転職したばかりなのでなるべく明日も仕事を休みたくないのだが、最悪の場合は休むかも。まあ、以前の職場では「風邪を引いたので休みます」と電話したら、上司から「人が足りないから来い!」と言われて泣く泣く出勤したこともあるが(笑)、今度の職場はそういうことはなさそうなのがせめてもの救い。では、皆様もお体にはお気をつけ下さいませ。

2006.12.05

コメント(4)

-

ヤーコンに花

先日、ヤーコンを収穫したことを紹介したが、まだ畑に残してあるヤーコンに花が咲いている。 ご覧の通り、いかにもキク科らしい花が咲いているのだが、本体そのものは非常に大きくなる割には、花そのものは直径が10円玉ほどの小さなもので、あまり観賞価値はない(失礼)。しかも、寒さのために間もなく枯れてしまうと思う。 ちなみに、先日収穫したヤーコンはどうしているかというと、毎朝の朝食になっている(笑)。生で食べているのだが、食欲がないときでも美味しく食べられるので非常にありがたい。当分の間はこれで食費が節約できそうだ。

2006.12.04

コメント(0)

-

サトイモ セレベス 収穫

今日はサトイモのセレベスを収穫。これはインドネシアのセレベス島から伝わった品種で、芋が大きくて芽が赤いのが特徴。この画像の親芋は直径が10センチほどだが、本家インドネシアでははるかに大きくなるらしい。 実は、私の畑ではサトイモはあまり出来が良くなかったというのが正直な印象。今年は日本古来のヤツガシラ(八ツ頭)も同時に植えたのだが、貸農園の他の区画のものに比べて大きさが半分ほどだった。原因としては、畝が高かった?こと、真夏に水不足になった?ことなどが考えられるが、来年はその辺のところを改善してもう一度挑戦したい。また、連作障害の可能性もなくはないが、これに関しては貸農園の前の借り主が何を育てていたのかが分からないために確かめようがない。まあ、貸農園の宿命と言ったところか(笑)? ことろで、ネット上でセレベスについて調べたところ、よく似た品種に「赤芽大吉」というものがあり、これがセレベスと同一品種であると紹介しているサイトが多い。しかし、中には両者は別物なのではっきり区別されるべきだと書いているサイトもあり、ちょっとややこしい。どちらが本当なのだろう?

2006.12.03

コメント(2)

-

八重咲き皇帝ダリアのつぼみ

今年の5月に皇帝ダリアの一重と八重咲きを同時に植えたのだが、一重が開花したのは先日お伝えしたとおり。ところが、八重咲きの方はつぼみが膨らんでいるものの、依然として開花していない。一重が開花したのは11月12日頃のこと。あれから3週間が経ち、花の盛りは過ぎつつある。で、八重咲きの方はどうなったかというと、今日現在でまだこんな状態。 購入時に、八重咲きは花が咲くのが遅いと聞いてはいたが、一重よりも少なくとも3週間以上は開花が遅いらしい。当地ではもうそろそろ寒さが厳しくなるころなので、果たして無事に開花してくれるのか気をもんでいる。というわけで、寒さが早く来てしまう地方の方には八重咲きはお勧めできない。まさか神奈川あたりが北限? ちなみに、八重咲きの皇帝ダリアは、一重に比べて幹がやや細く、細い脇芽がたくさん出る性質がある。また、茎や葉っぱが柔らかく、一重以上に強風に弱い。「風に弱い皇帝ダリア」と題した10月14日の日記で紹介した画像は、実は八重咲きの方である。とにかく葉っぱがやわらかいために、強風でことごとく吹き飛ばされてしまった。 さて、昨日は日記をお休みしてしまったので、今日はもう一枚画像を紹介したい。これは11月25日(土)に撮影した一重の皇帝ダリア。 この日は快晴に恵まれ、真っ青な空をバックに満開の皇帝ダリアを捉えることが出来た。同じ構図で1Mサイズに撮った画像を、現在は自分のパソコンのデスクトップの壁紙に使用し、パソコンを立ち上げるたびに悦に入っている(笑)。

2006.12.02

コメント(8)

全27件 (27件中 1-27件目)

1