2006年04月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

武甲山 花だより その2

武甲山には複数の種類のスミレが混生していた。前回しょうかいしたエイザンスミレのほかにタチツボスミレや、種名不詳のスミレが何種類か見受けられた。スミレは青系の花が多いのに、武甲山では青に混じって白花のスミレがちらほら見られた。 これはナガバノスミレサイシンだろうか? スミレは種類が多いのでよく分からない(笑)。それから斑入りの個体も見つけた。 少々弱々しいが確かに斑が入っている。この個体から少し離れたところにも同じような斑入りの株があったので、もしかしてこの形質は固定しているのかもしれない。そしてこちらが水戸黄門でおなじみのフタバアオイ。 「え? 水戸黄門はミツバアオイじゃないの?」と思った方もおられると思うが、ミツバアオイという植物は存在しない。そのモデルになったものがこのフタバアオイで、その名の通り一つの茎に二枚の葉が付き、その真ん中になんとも可愛らしい小さな花を咲かせる。カンアオイに近い仲間である。 他にイチリンソウ、イチゲ、ヒトリシズカなどが咲いていたのだが、あいにくデジカメの電池が少なくなってしまったために取り損ねてしまった(笑)。つづく

2006.04.30

コメント(0)

-

武甲山 花だより その1

今日、私は埼玉県秩父の武甲山に登ってきた。石灰岩の採掘で有名な山である。登山口は2箇所あり、私は浦山口の方から登った。まずはエイザンスミレを紹介したい。 数十種あるというスミレの中でも、これは葉に亀裂があるので他種と容易に見分けが付く。スミレの花の色は青系のものが多いが、エイザンスミレは淡い赤紫色で、花の形もふっくらとしていて個人的には特に好きなスミレの一つ。デジカメの性能の問題なのか私の腕の問題なのか、その独特な色合いが再現できていないのがちょっと残念(笑)。実物は本当に美しいのだが。 次に私の目を楽しませてくれたのがカタクリ。 武甲山にはカタクリが多いのだが、標高の低い場所では花の最盛期を過ぎたようで、開花中の株はほとんどなく、すでに結実を始めている株もあった。それでも上に登るにつれて開花株が多数見受けられたので、つくづく登りに来た甲斐があったと感じた。頂上近くは今がまさに最盛期。 そして今回の登山で私の大きな収穫は、ヤマシャクヤクを見つけたこと。 今まで写真か栽培品でしか見たことがなかったのに、自生の姿が見られて大感激。残念ながらまだつぼみだったが、開花期にもう一度来るのは時間と体力の問題で難しそうだ(笑)。つづく

2006.04.29

コメント(4)

-

サンセベリア「クライギー」 Sansevieria trifasciata 'Craigii'

今日はサンセベリアの変り種を紹介したい。サンセベリア・トリファスキアータ・クライギーというこの品種、葉の中央部にかなり広範囲に黄色い斑が入るという、非常に観賞価値の高いもの。 園芸店に一般に出回っている「ローレンティ」という品種は葉の外側に黄色い斑が覆輪状に入るが、クライギーは逆に内側に斑が入って葉の外側に緑の部分が残る。葉っぱの幅は幾分狭いが、背丈はローレンティとほとんど同じである。 「フォレスケート」という品種にも似ているが、フォレスケートは葉の中央にほとんど「塗りつぶしたような」黄色い斑が入るのに対し、クライギーはやや緑が残る。また、フォレスケートは葉っぱがまっすぐに立つのに対し、クライギーはやや湾曲した樹形になるので別品種のようだ。 この画像を撮影したのは去年(2005年)の秋で、冬の間は温室に入れていた。が、日照不足のためか斑の色が薄くなってしまった。 それから、なんとなく痩せてしまったように見えるのは気のせいだろうか(笑)。GWを過ぎたら植え替えて日光に当てて作り直さなくては。やはり過保護はいけない。サンセベリアは日光が大好きだから。

2006.04.28

コメント(2)

-

スマトラオオコンニャク、ついに力尽きる!?

発芽しかかったスマトラオオコンニャクのタネを2個入手して植え付けたのが去年(2005)の7月4日のこと。間もなく小さな葉っぱが完成、冬には温室に入れて管理していた。ところが先日、2鉢のうちの1つが枯れてしまった。 もし枯れたのではなく休眠期に入ったとすれば、地中にイモが出来ているはず。もう一つの鉢の方も葉っぱが黄色くなりかけている。 食用コンニャクの生育サイクルははっきりしているが、スマトラオオコンニャクについてはよく分かっていない。芽生えたのが去年の7月上旬で、今が4月下旬であるから、葉っぱの寿命は約10ヶ月といったところか。もしイモが出来ていれば、どのくらいの休眠期間を空けて発芽するのか興味深い。いや、まさかイモまで枯れているなんてことはないだろうな・・・(笑)。とりあえず完全に地上部が枯れてから確認してみたい。

2006.04.27

コメント(0)

-

ダージリンバナナ その後

4月9日の日記で紹介した瀕死?のダージリンバナナことムサ・シッキメンシス(Musa sikkimensis)、当時は生きている気配が感じられないほどに悲惨な姿だったが、鉢に仮植えしていたところ、気温の上昇と共に新芽が動き出してきた。 これで今年の夏もトロピカルな?姿が楽しめることになる。当初は借りた畑にでも植えようと思っていたのだが、すでに「そんなバナナ」が植えてあるし、ダージリンバナナまで植えるとさすがに30平方メートルある畑も野菜を植えるスペースが減ってしまう(笑)。というわけで、今年は鉢植えで小ぢんまりと育てることにした。 ちなみに畑に植えたそんなバナナの方も新芽が動き出してきた。植える前にしっかり堆肥をすきこんで耕してあるので、これからの成長が楽しみだ。

2006.04.26

コメント(0)

-

サツマイモとテラスライム

この時期になると「テラスライム」という名の、ポトスによく似たつる性の観葉植物が出回る。実はこれはサツマイモの園芸品種なので、畑に植えるとちゃんとイモが採れる。これが去年の画像。 たった1本植えたものがひと夏で凄まじい勢いで成長した。 そしてこれが採れたイモの画像。 地上部の成長ぶりに比べてイモは小さくて数も少ない。焼き芋にして食べてみると甘味は少ないがれっきとしたサツマイモの味がする。今年はサツマイモにテラスライムを接木しようかと思う。そうすれば土中には美味しいイモ、地上部には美しい葉が楽しめて一石二鳥ではないかと(笑)。 と、言うわけで台木としてサツマイモの定番品種の「紅あずま」のポット苗を買ってきた。接ぎ穂の方はテラスライムより、黒紫色になる「テラス・ブロンズ」の方が観賞用としては面白そうなので、どっちにするか検討してみたい。

2006.04.25

コメント(8)

-

息を吹き返した縞入りアロエ

冬越しに失敗して無残な変わり果てた姿になっていた縞入りアロエが、気温の上昇と共に息を吹き返してくれた。 実はこの株を購入したのは2年前の2004年の秋のこと。ところがその年の秋遅くまで屋外に出していたために、寒さで腐らせてしまった。そして翌2005年の春に息を吹き返し、秋になるまでの間になんとか成長してくれた。 が、またしても冬越しに失敗。私は観葉植物類はなるべく冬の寒さに慣らす方向で管理しているのだが、ちょっと度が過ぎたようだ(笑)。2年立て続けに失敗しているのに、また息を吹き返してくれた。今度こそ大事に育てなくては。

2006.04.24

コメント(0)

-

パフィオ・デレナティ・アルバム Paph. delenatii album

現在、私の手元でパフィオのデレナティ・アルバムが咲いている。デレナティと言えばパフィオの中でも珍しい淡いピンクの花を咲かせる原種で、個人的にもパフィオの原種では特に好きなものの一つである。今日紹介するものは非常に珍しい白花の個体である。 まったく混じりけのない純白の花は本当に美しい。一般に白花の個体は普通種に比べて性質が弱い傾向にあるが、この個体は比較的順調な成育を見せ、毎年この時期に開花している。かつてはデレナティの白花はどこを探しても見当たらない幻の花であったが、実生苗が安価に出回るようになったのでありがたいものだ。もっとも、今ではデレナティの普通種がホームセンターにまで出回るぐらい普及している。原産地では絶滅の危機に瀕しているだけに、現在出回っている株は大切にしたい。

2006.04.23

コメント(0)

-

スマトラオオコンニャクがテレビに登場!!!

世界一大きな花を咲かせるということで有名なスマトラオオコンニャクの、開花の瞬間を捉えた映像がテレビに登場するという。その番組は、NHK総合テレビの「ダーウィンが来た! 生きもの新伝説」。次回放送日の4月23日(日)に登場するそうな。さっそくビデオの予約をしたいと思う。 ちなみに私はこの植物の成株の実物にお目にかかったことがある。2004年の3月、イギリスのキュー植物園に行ったのだが、そこには風呂桶サイズの特大鉢に植わったスマトラオオコンニャクが5、6鉢も置いてあって、花は咲いていなかったが、壮観な光景であった。これがそのときの写真。 花が咲くと死体のような強烈な臭いがするそうで、「ダーウィンが来た」の予告編によると、なんと開花時には湯気が立ち上るという。これがいっせいに開花したら、さぞかし温室内はおぞましい光景なんだろうなあなどと考えてしまった(笑)。 で、こちらが我が家のスマトラオオコンニャク。 去年の夏に撮影したもので、発芽から2ヶ月ぐらい経ったもの。手のひらサイズで実にかわいいものである。現在は温室に入れているが、特に変化はない。どこまで育てきれるか分からないが、何か変化があったらここで紹介したいと思う。

2006.04.22

コメント(4)

-

下仁田ネギに挑戦!

先日借りた貸農園、かなり広くて日当たり風通しが最高という好条件。そこで今年は今までに育てたことのない野菜に挑戦したいと思う。その一つが下仁田ネギ。 お鍋でじっくり煮込んだときのあのとろけるような食感と甘さはまさに最高!!! 本来は秋蒔きで栽培した方が良質のものが採れるということだが、とりあえずそんなことはどうでもいい(笑)。あの白くてぶっといネギが採れるようしっかり世話をしたいものだ。

2006.04.21

コメント(6)

-

八重咲き皇帝ダリア

というわけで昨日予告(?)していた通り、八重咲きの皇帝ダリアの苗を半ば衝動的に買ってしまった。新品種と言う割には680円と思いのほか安い。現在デジカメの修理中なので、苗のラベルをスキャンしてみた。 花の芯が花弁化してまるでカーネーションかシャクヤクのような豪華さ。現在のところまだネット上では、国内で実際に開花したときの画像は見当たらない(アメリカの画像はあるが)。というわけで、国内第一号を目指そうかと思案中(笑)。 追記 2006年12月22日 せっかくつぼみが出てきたのに、開花期が一重の品種よりも1ヶ月近くも遅く、当地では霜にやられて開花しなかった。ああ残念・・・。

2006.04.20

コメント(0)

-

皇帝ダリア Dahlia imperialis

数年前から皇帝ダリアが静かなブームになっている。学名はダリア・インペリアリス(Dahlia imperialis)メキシコ原産で高さが数メートルにも達する巨大なダリアである。春から夏にかけての成長はかなり緩やかなのに、秋になるといきなり成長が加速して3~4メートルにも達し、11月ごろに大きなピンク色の花を次々に咲かせる。私は昨年開花させることに成功し、その画像を年賀状に使わせてもらった。 皇帝ダリアの写真をネットで検索すると、青空をバックにしたものが多い。それほど高い位置に花を咲かせるのだが、大きなピンク色の花は空の青さによく映えて大変美しい。残念ながら昨年末に転居したためにこの株は置き去りにせざるを得なかったのだが、昨日新たに苗を購入した。一鉢398円也。2年前にネットで買ったときは1,500円もしたのに、ずいぶん安くなったもんだ。 なお、最近では八重咲きの品種が出回っていて、近所の園芸店では680円で売られていた。説明書きによると、八重咲きは花期が遅いために、地域によっては開花前に寒さにやられる可能性があるとのこと。しかし680円なら試す価値が大いにありそう。明日買うかも(笑)。

2006.04.19

コメント(2)

-

そんなバナナ Musa velutina

先日借りた貸農園の広さは30平方メートル。私の想像以上に広いこの畑に、一体何を植えようかと考え中である。とりあえず畑の真ん中にシンボル・ツリー(?)として「そんなバナナ」でも植えようかと思う。このバナナは学名をムサ・ベルチナ(Musa velutina)といい、インド北東部のアッサム地方原産で耐寒性が強く、関東では庭植えでも越冬できる。背丈が1~2メートルにしかならない小型のバナナで、日本では「そんなバナナ」、「ピンクバナナ」などの名前で流通している。 2年前から自宅で栽培しているが、非常に強健で繁殖力が旺盛で、ピンク色の実が大変可愛らしい。食べられなくはないが、ちょっと渋くて甘味が少ない。しかし比較的長期にわたって鑑賞できる。 さて、私が借りたその貸農園の規約に、「樹木などの永年作物は植えてはならない」とある。しかしバナナは成長すればかなり大きくなるものの、あくまでも木ではなく「草」なので、冬は完全に地上部は枯れる。というわけでこの規約には引っかからないはずである(多分・・・)。もし管理人のおじいさんに「木は植えちゃダメだよ~」と言われたら、「あ、これ宿根草ですから」と言えば問題ないだろう(笑)。

2006.04.18

コメント(6)

-

サンセベリア・アサヒ

今日はサンセベリアのちょっと変わった品種を紹介したい。「アサヒ」という名のこの品種、姿の面白さと葉の模様の美しさに引かれて入手したものである。 通常出回っているサンセベリアは、品種名が「ローレンティ」という葉の外側に覆輪状に斑が入るものだが、これは逆に内側に斑が入る。で、好奇心が旺盛な私(笑)は、この品種がどういう素性のものか調べてみた。すると、これはサンセベリア・トリファスキアータ(Sansevieria trifasciata)の「Futura」という系統の品種らしい。しかも日本生まれだそうな。ま、品種名が日本語だから当たり前だわな(笑)。 これの元となったと思われる「Futura」という品種は、葉の模様は通常出回っている「ローレンティ」とほぼ同じなのだが、葉が短くてロゼット状の樹形になる。アメリカの某サイトでは「おそらく交配種であろう」という記述があったが真相はいかに??? 日本では「フトラ」「フツラ」などという変な語感の名前(失礼!)で流通している。どうせなら英語読みの「フューチュラ」の方がかっこいいと思うのだが・・・。 私の持っているアサヒは、株が若いためか(あと、天気が悪かったので・笑)本来の色が出ていない。本来はゴールデン・ハーニーのように鮮やかな黄色い斑が入る品種なので、今後の成長を非常~に楽しみにしている。

2006.04.17

コメント(0)

-

イワギボウシ 自生地

ギボウシの仲間にイワギボウシという名前のものがある。その名の通り岩に生えるのだが、その生え方がすごい。 ほとんど垂直の断崖絶壁にびっしりと生えている。こんなところにどうやって種が定着して根を張ったのか本当に不思議だと思う。この写真を撮るのはまさに命がけ・・・ではなく(笑)、そばに橋があったのでこんな迫力のある写真が撮れた。これを撮ったのは2004年4月30日のこと。今はまだ新芽が出ている時期。開花期はそれはもう見事の一言に尽きる。 夏になるのが楽しみだ。

2006.04.16

コメント(2)

-

ランヨウアオイ 自生地

今日はカンアオイの仲間、ランヨウアオイについて紹介したいと思う。一昨日の日記に書いたとおり、現在はデジカメの修理中。今や携帯電話と同じぐらい私の生活の必需品となったデジカメがないのはちょっと厳しい(笑)。デジカメが帰ってくるまで今まで撮り貯めたネタでつないでいこうと思う。 私がよく行く神奈川県某所の山にランヨウアオイの自生地がある。カンアオイの仲間であるが、園芸的にはそれほど人気がないようである。確かに葉の模様はカンアオイほど変化に富んでいなくて地味な感じがあるか、私はカンアオイと同じぐらい好きだ。なんと言ってもその花が可愛らしい。 この丸くコロコロとした花がなんとも可愛らしくてうっとり見とれてしまう。本当に愛らしい花だと思う。いや、人によってはグロテスクに見えるかも知れないが(笑)。私は毎年その自生地を訪れるのを楽しみにしている。

2006.04.15

コメント(0)

-

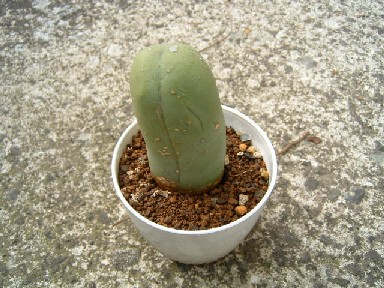

サボテン 珍宝閣

サボテンにはいろいろ変わった形のものがあるが、神のいたずらとしか言いようのないちょっとHなサボテンがある。その名も珍宝閣。読み方は「○○ホウカク」なのか「○○ポウカク」なのかは正確には知らないが、いずれにしても実物を目の前にしては口に出すのがはばかられる名前だ(笑)。学名はTrichocereus macrogonus f. monstというらしい。 1年前に買ったこの珍宝閣、まったく成長しておらず、買ったときからこのままの姿。鉢底からはわずかに根が出ていはいるものの、本体そのものは変化がない。栽培場所に困っている私としては、あまり成長しない方がありがたいが(笑)。

2006.04.14

コメント(6)

-

デジカメ不調

私のデジカメはFUJIFILMのFinePix A303。ちょうど3年前に購入、それ以来ずっと愛用してきた。しかし1年ぐらい前からあるトラブルが発生。どういうわけか、電源を切ってしばらくしてから再び電源を入れると、日付やその他の設定がリセットされてしまう。しかし撮影機能そのものは正常だったのでそのまま使い続けていたが、電源を入れるたびに「日付がクリアされていますが設定しますか?」のメッセージが表示されるのはなんとも目障り。ネット上で調べると、どうやらそういうトラブルが多いらしい。 というわけでついに修理に出すことにした。期間ははっきり分からないが、2,3週間ぐらいかかると言われた。植物が動き出す春のこの時期にデジカメがないのはちとさびしいが、夏になるともっと被写体が増えるから今直しておいた方がいいだろう。とりあえずしばらくの間はブログのネタは過去に撮り貯めた画像を使ってなんとかしのごうと思う。

2006.04.13

コメント(2)

-

サトウキビを注文

先日はめでたく貸農園を借りることが出来た。そこを借りたのは野菜栽培だけが目的ではなく、とにかくいろんな植物を植えてみたかったからでもある。その一つがサトウキビ。昨年も自宅の庭で栽培したが、植える時期が遅かったことと、条件が悪かったこととでそれほど大きくはならなかった。それでも神奈川で育てても根元だけは本場の沖縄産と同じぐらいの太さになった。これがそのときの写真。 今年は貸農園でしっかり土壌を作って大きく育てたいと思う。そいうわけで早速ここに苗を注文。苗が来るのが楽しみ。♪

2006.04.12

コメント(4)

-

貸農園を借りました

先日、地元の貸農園に空きがあると言うので借りることにした。一区画あたり約30平方メートルと聞いていたが、数字を聞いても今ひとつイメージが湧かないまま、とりあえず現地に行ってみた。すると・・・・・ おぉ~、広い!!! 月極め駐車場の2台分のスペースよりもさらに広い。しかも日当たり、風通しも最高。早速気に入ったので契約することにした。何をどう植えるかじっくり考えようと思う。しかしあまりにも広すぎて私にはちょっと持て余しそうだ(笑)。

2006.04.11

コメント(3)

-

サンセベリア・スタッキー鑑定法 Sansevieria stuckyi

数年前ぐらいからだろうか、園芸店にもネット上にも「サンセベリア・スタッキー」と称する植物が急速に出回り始めた。しかし私はその実物や写真を見て、疑念を抱かずにはいられなかった。どうも姿・形・大きさの異なる複数の種(しゅ)が混在しているのである。ネットで調べたところ、S.カナリキュラータ(S. canaliculata)、S.キリンドリカ(S. cylindrica)、S.スタッキー(S. stuckyi)の、少なくとも3種が混同されているらしい。 私は3年前に「スタッキー」と称して売られていたものを買って育てているが、本物かどうかわからないままに今日まで育ててきた。その株は、太い棒状の葉が根元からまっすぐ上に向かって何本も立ち上がっている。消去法で行くと、キリンドリカとは明らかに大きさ、樹形が異なるのでこれは除外。ではカナリキュラータかスタッキーかのどちらかと言うことになるが、今日になって某掲示板にて、その決め手を知った。それは、葉の中心に一本の溝があること。 で、この決め手を知ってから改めて自分の株を見ると・・・・ おお、ちゃんと溝が入っているではないか!!! ということで私の株は本物に間違いなし!? しかし他の葉はシワというかスジと言えるものは何本も入っているものの、それほどはっきり溝が確認できないので、今後の観察が必要。実は今まであまり大事にしていなくて(笑)、冬の間は玄関にほったらかしにしていて、かなり株が痛んでしまった。株全体の画像をお見せできないのはそのためでもある(笑)。 さて、このスタッキー(?)、成長が大変遅く、3年前に買って以来、根元に小さな葉が何本か出たのみで、あまり変化が見られない。今年は気合を入れて育てなければ。ちなみにスタッキーの画像はここ、カナリキュラータの画像はここで見ることが出来ます。8月9日追記 鑑定の結果、これはスタッキーではないことが判明。本物のスタッキーはもっともっと葉が太くて長く、全体的にかなり大きな株になる。また、この画像では葉に溝が入っているが、本物のスタッキーの溝はこんな浅いものではなく、成株では深さが1センチにもなる深くえぐれたような溝が入る。 こんなにもはっきりした違いがあるのに、依然としてニセモノのスタッキーが出回っている。園芸業者にももっと勉強してもらいたいものだ。

2006.04.10

コメント(0)

-

ダージリンバナナ Musa sikkimensis

昨日は、以前住んでいたアパートからコンニャク玉を持って帰ってきた話を書いた。実はそのアパート、大家さんから聞いていた話では、取り壊されるのは今年7月ということになっていたので、春になったら庭に残した植物をのんびり取りに行こうかと思っていたのに、数日前にそのアパートの前を通りかかったところ、なんともう解体作業に入ってるではないか! 解体は7月って聞いてたのに~! 話がちが~う! こりゃヤバイと思ってここ2、3日ほど、残してきた植物の救出活動(笑)をしている。 そして今日救出してきた植物の一つがダージリンバナナといわれるムサ・シッキメンシス(Musa sikkimensis)。インド最北部のネパールとブータンに挟まれたシッキム地方原産で、耐寒性が強いために日本でも屋外栽培が可能。昨年、種子を入手して栽培していたのだが、昨年末のアパート立ち退きに伴い、人間だけは引越しして植物はそのまま残していた。 で、救出してきた株がこれ。 なんだかとても生きているとは思えない哀れな姿(苦笑)。根元の太さはダイコンと同じぐらい。とりあえず根が生きているのでこれから息を吹き返すんだろうけど。大きな鉢を買ってこなきゃなぁ・・・。

2006.04.09

コメント(1)

-

巨大コンニャク玉

今日、コンニャク玉を掘り上げた。昨年の春に植えていたものである。通常は、コンニャクというものは、生子(きご)という親指大ぐらいの小さな種芋を植え付けて、3年ぐらいたった直径10~10数センチのものを収穫して食用に加工される。しかし私は昨年、その食用に売られていた3年物の芋をゲット。あえてこれを食用とせずに畑に植えて栽培し、今日掘り上げたコンニャク玉の画像がこれ。 直径は2倍の20センチ以上、重さは3~4倍は軽く行っていると思う。正直、こんなにデカくなっているとは思わなかったので本当にビックリ(笑)。3年玉を夏みかんに例えると、この4年玉はクリカボチャをさらに大きくしたようなとてつもない大きさ&重さ! 芋の中心に付いているものは花芽なのだが、残念なことに折れてしまっている。実は以前は別のアパートに住んでおり、そこでいろんな植物を栽培していたのだが、そのアパートが取り壊されることになったので、昨年末に転居する羽目に。その時に植物はそのまま植えっぱなしにしていて、春になったら取りに来るつもりだった。ところが私が引っ越した後、花壇の上に粗大ゴミが置かれてしまったために(泣)、残念ながら花芽が折れてしまった。しかし開花させない方が芋に栄養が残るので、今年は更なる成長を期待している。来年は直径30センチぐらいになるんだろうか? こちらが同時に収穫した3年玉との比較。実はこの3年玉はやや小さい方だと思うが、いかに大きくなったかがおおよそお分かりいただけると思う。 そういえば、昨日紹介したスマトラオオコンニャクもこんなペースでデカくなるのだろうか? こわ~(笑)。 開花する頃には風呂桶みたいな植木鉢が必要だな~(笑)。

2006.04.08

コメント(0)

-

スマトラオオコンニャク(ショクダイオオクンニャク)

というわけで気まぐれで始めてしまったブログの第一回目。昨年の6月、スマトラオオコンニャクの種子を入手。それを蒔いて発芽した直後の写真がこれ。 今のところ温室に入れているが特に変化はない。食用コンニャクの生育サイクルは、関東では春に芽が出て夏にかけて成長、秋に地上部が枯れて芋の状態で越冬、というサイクルを繰り返す。しかし一年中熱帯な地域に自生するスマトラオオコンニャクの生育サイクルは、実は私はよく分かっていない(笑)。これからどうなるかが楽しみでもあり心配でもある(笑)。

2006.04.07

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- ヤトロファ・ポダグリカ

- (2025-11-24 08:32:09)

-

-

-

- ベランダガーデン

- イタリアンパセリ*ベランダで順調に…

- (2025-11-02 08:30:04)

-

-

-

- 花のある暮らし、宿根草

- またガーベラが咲いています。

- (2025-11-23 14:37:34)

-