2018年09月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

アラゲキクラゲ 発生中

職場の敷地内の雑木林で、中華料理でお馴染みのアラゲキクラゲが発生している。これは、今年の3月に職場の敷地内のサクラの木を切り出し、1か月寝かせた後にアラゲキクラゲの種駒を打ち込んで養生していたもの。シイタケなど他のキノコでは、原木に種駒を打ち込む方法では、キノコが発生するまでに1年半から2年かかるのだが、アラゲキクラゲは打ち込んでから早くて数か月で発生するのがうれしい。 アラゲキクラゲは従来は乾燥品が売られることが多く、近年ではオガクズ栽培による生アラゲキクラゲも出回るようになったが、原木栽培のそれは、オガクズ栽培品よりも肉厚で、耳たぶのようにプニョプニョしている。キクラゲは漢字で「木耳」と書くが、まさに言いえて妙である。 早速、刻んで中華スープの具に入れた。やはり、乾燥品を水で戻したものとは質感が全く違う。アラゲキクラゲそのものには味は殆どないのだが、分厚くて弾力があって歯ごたえがコリコリしていて、まるで耳たぶを食べているような食感。というか、実際に耳たぶを食べたことはないのだが(笑)。初めての栽培だったが、間違いなく合格。また来年も発生するはずなので、非常に楽しみにしている。 ところで、1枚目の画像、下の2本は桜の木で、上の1本がアベマキである。とりあえず、職場の敷地内の木を適当に切り出して使ったのだが、キノコ栽培の書籍やHPによると、アベマキはアラゲキクラゲの栽培には適さない・・・ということを植菌した後になって知った(笑)。それでも、わずかながら発生が見られる。あと、シイタケ、エノキタケ、ナメコ、ヒラタケ、ムキタケ、タモギタケも栽培中なので、こちらの発生も楽しみにしている。

2018.09.30

コメント(0)

-

7年前のニンジンの種子の発芽率は?

今から7年前の2011年12月14日の日記で、本紅金時人参を紹介したことがあった。おせち料理など和風料理に使われる日本在来のニンジンである。あれから、余った種子を冷蔵庫に保存してはいたものの、なかなか栽培する機会がなく、今年の8月に7年ぶりに冷蔵庫から出して蒔いてみた。 ニンジンの種子の寿命は、野菜の種子の中でも短命な部類に入り、1,2年しか持たないらしい。しかし、今までの経験上、種子を冷蔵庫に保存すれば飛躍的に寿命が延びて、タマネギが6年、キャベツなら10年経っても発芽した事例がある。で、ニンジンは果たしてどうなのか? さすがに冷蔵庫に保存したとはいえ、かなり発芽率が落ちていると予想していたが、あえてこのタブーに挑んでみた。 蒔いた種子の数は数えていないが、長さ約60cmの溝3列に、種子を約1cm間隔で蒔いたとして、単純計算で60×3=180粒蒔いたことになる。さて、これでいったい何粒発芽するのかが興味深かった。 こちらが発芽した様子。ざっと数えて発芽したのは15粒ほど。ということは、発芽率は約8%(笑)ということになる。やはり極端に発芽率が落ちている。しかし、7年経ってもゼロにはならないことが実証された。というわけで、せっかく発芽した本紅金時人参、またあの真っ赤なニンジンが収穫できるのを楽しみにしている。

2018.09.24

コメント(0)

-

リンゴ こうとく 収穫

6月2日の日記で、矮化台木のリンゴの「こうとく」と「ぐんま名月」が結実中の様子を紹介した。あれから果実は順調とは言わないまでも着実に成長が進み、ここ最近、「こうとく」の果実が自然落下するようになった。リンゴの産地ではこの品種は10月下旬から11月にかけて収穫されるようで、それよりは1か月も早いのだが、自然落下した果実2個と木に成っている果実1個の計3個を収穫した。 果実の重さはそれぞれ160グラム程度で決して大きくはないのだが、いちおうリンゴらしい形にはなっている。色については、もともとこの品種は、「ふじ」などのお馴染みの品種ほどには着色しない上に、リンゴは暖かい地域で栽培すると着色が悪くなるらしい。そんなわけで、今回収穫した「こうとく」は中途半端な色合いになっている。とりあえず、収穫後は冷蔵庫へ直行。 包丁で切ったところ。この品種は、果実の中に「蜜」が入るのが特徴なのだが、木が若いからなのか気候が合わないからなのか、全く蜜が入っていない。それでも、果肉からはほのかにリンゴの香りが漂ってくる。果たして、本来の時期よりも1か月も早く収穫したリンゴはどんな味なのか? はやる気持ちを抑えて賞味してみた。すると・・・うま~い(^^)! その糖度と言い酸味と言い、まぎれもなくリンゴの味。「未熟感」が全くなく、市販品と全く変わらない美味しさだ。しかも採れたてなので、市販の「貯蔵リンゴ」とは違って果肉が瑞々しく、それでいて固く引き締まっていて、歯ごたえが非常に良い。味と食感は間違いなく合格だ。 ところで、たった1個しか結実しなかった「ぐんま名月」だが、猛暑や台風にもめげずに今でも何とか枝にしがみついている。しかし、その枝の葉もほとんど落葉してしまい、果実の重みで今にも枝が折れそうな状態。小説『最後の一葉』ではないが、毎日ハラハラしながら観察している(笑)。 ともかく、果実の色と大きさを問わなければ、関東平野部でも美味しいリンゴの収穫が可能なことが分かった。だた、現在育てているリンゴは矮化台木なのだが、どこが「矮化」なんだと突っ込みたくなるほどに(笑)生育が極めて旺盛で、植えてから3年で早くも3メートルを超えそうになった。そして、どうも浅根性なのか、しっかりとした支柱がないと安定感が悪い。さらに、1段目の台木の台芽が出やすいので、こまめに台芽欠きが必要。なので、もしも矮化台木のリンゴ栽培に挑戦したい方は、その辺を考慮されたし。

2018.09.22

コメント(0)

-

C. labiata semi alba 'Gloriosa' 開花 2018

C. labiata semi alba 'Gloriosa' が開花。早いもので、昨年の9月15日に続いて10回目の登場となる。 色と言い形と言い、実にバランスよく咲いてくれた。今日は忙しいので手抜きヴァージョンで失礼(笑)。

2018.09.09

コメント(0)

-

富士山登頂 2018

非常に勢力の強い台風21号が日本に接近しつつあった9月2日(日)から3日(月)にかけて、1泊2日で富士山に登った。富士山といえば一昨年11月6日と昨年11月5日に登頂しているが、いずれも日帰りで体力と時間と気力(笑)がなかったため、本当の頂上の「剣ヶ峰」には行っていない。というわけで、今年は山開きのシーズンに登り、山小屋で一泊してから頂上へ向かう予定を立てていた。そのつもりでしっかり有休は取っていたのだが、そんな時に限って台風の接近。それでも、まだまだ日本には近づいていなかったので、取り合えずは現地に向かった。結論から先に言うと、今回は剣ヶ峰への登頂は成功した。頂上は雨風がやや強かったが、別に身の危険を感じるほどでもなく、国内外から大勢の登山客が来て賑わっていた。 シーズン中はマイカー規制があるため、水ヶ塚公園の駐車場に車を停めてシャトルバスで五合目へ向かう。この画像は9月2日(日)午後2時12分ごろのもの。すでに、富士山は雲に完全に隠れていてまったく見えない(笑)。 午後3時13分に五合目を出発。頂上を見ると、やはり雲に隠れていてまったく見えない。こんなに天候が悪いのに、国内外の登山客が多かった。この日は雨はそれほどでもなく、霧(雲?)の中を延々と歩き続けるのも神秘的な雰囲気があってそれはそれで楽しめた・・・かな(笑)?。 午後5時53分に8合目に到着。5合目からの所用時間は2時間40分。この日のお宿はここ。お宿とはいっても、ただ単に寝袋にくるまって横になるだけなので、お世辞にも寝心地が良いとは言えなかったのだが、やはり寝る場所があるのは有難い。昨年と一昨年は日帰りの強行軍だったので、足の痛みとの戦いだったが、今回は足を休めることができたのが大きなメリットであった。 こちらは山小屋へチェックインしてわずか20分後の画像。8合目付近を覆っていた雲がなくなり、実に心が洗われるような神秘的な光景に。これなら明日は期待できる?と思っていたが、そうはいかなかった(笑)。 翌朝午前1時30分に、頂上でご来光を見る人のために、山小屋のスタッフが宿泊客を起こしてくれるのだが、外に出てみると、深夜だというのに、登山道のずっと下からずっと上まで登山客のライトの列がびっしり。いわゆる登山渋滞である。とてもその渋滞の中を登る気にもなれず、また、実は高山病の症状も現れていたので、明け方までもう一眠りすることにした。 そして、8合目を出発したのが午前4時38分ごろ。足の疲れも痛みも取れて、昨年登った時よりは足の負担は軽減されたと感じた。もちろん周囲は霧に囲まれて視界が悪く、雨足は前日よりも強かったが、登山客が多かったので心細さはなかった。 というわけで、午前6時36分に頂上の浅間大社奥宮に到着。8合目からの所要時間は1時間58分。腹も減っていたので、頂上の山小屋でカップラーメンを買って食べた。お値段、800円也(笑)。ちなみに、500ml入りのペットボトルの水は500円。ここは物価が下界の5倍なのだ(笑)。水は予め持参していたので買わなかったが。 空腹を満たして体の疲れを癒した後は、いよいよお目当ての本当の頂上の剣が峰へ向かう。上の画像は、午前7時21分頃に撮影した剣ヶ峰の画像。撮影場所との標高差は60mほどのはずだが、頂上が全く見えない。 ちなみに、これは昨年11月5日のもの。これに比べると、いかに今回の天気が悪かったかがお分かりいただけると思う。 そして、午前7時32分、ついに剣ヶ峰の3776m地点に到着。ああ、この瞬間をどれほど夢見ていたことか・・・と言いたいところだが、あいにくの天気でそんな感動はあまりなかった(笑)。 で、そばに居合わせた人にお願いして記念撮影。いつもなら職場に向かって通勤している時間である。そんな時間に、しかもこんな天気の日に、富士山頂上にいるというのは不思議な感覚である。 さて、この日は天気が良ければ、火口を一周するといういわゆる「お鉢巡り」をするつもりで、時間には余裕があったのだが、天気が悪かったので早々と下山することにした。昨年と一昨年は下山中の足の痛みがかなり堪えたが、今回は山小屋で1泊したのが功を奏して、前回に比べてかなり痛みは軽減されて、2時間半ほどで5合目に到着。 この後、シャトルバスで水ヶ塚公園の駐車場に戻ったときは、天候がかなり回復していた。で、ふと思い立って、ある場所に行くことにした。それは、富士宮市にある、工藤夕貴さんが経営されているレストラン、「カフェ・ナチュレ」。ここでは、工藤夕貴さんご自身が、有機栽培、無農薬栽培にとことんこだわって作った野菜を料理に使っているのだそうで、その栽培法も筋金入りのこだわりようである。名前が夕貴だから有機栽培にこだわっているのか?という冗談はさておき(笑)、自称(笑)園芸研究家としてはずっと前から気になっていた。ただ、富士宮市の、それも富士山の西側は、千葉県からは距離的にも心理的にも遠く、なかなか行く機会がない。そんなわけで、水ヶ塚公園からはそう遠くないということで、行ってみることに。 このレストラン、外観も内装も非常におしゃれで、いい歳をした男が一人で行くのも場違いな気がしないでもなかった(笑)。そんなわけで画像は一枚も撮っていない(笑)。注文したのはシーフードカレー。このカレーのルウは、すりおろした野菜の形がそのままルウになったようなカレーなのに、食べてみるとちゃんとカレーの味がするという、実に不思議なカレー。そして、魚介類の具に味がじっくりと浸み込んでいて、実に至福の時を過ごさせていただいた。・・・ご本人にはお目にかかれなかったが(笑)。 というわけで、今回は富士山に登頂したのと工藤夕貴さんのお店に行けたのとで、お腹一杯な気分で帰途に就いた。頂上での天候が悪かったのだ残念だが、来年こそは、もっと時間に余裕を持って、お鉢巡りをしてみたい。もちろん、工藤夕貴さんのお店にももう一度行くかも(笑)。

2018.09.03

コメント(0)

-

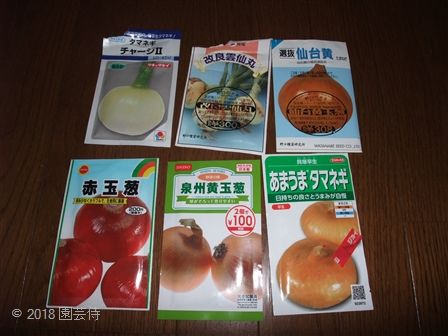

今年のタマネギのラインナップ 2018

今年もタマネギの播種時期がやってきた。毎年、品種選びにこだわって7,8種類の品種を育てるが、今年は以下の6品種を育てることにした。・チャージII(タキイ種苗)・改良雲仙丸(八重農芸)・仙台黄玉葱(渡辺採種場)・ニューカルレッド(アタリヤ農園)・泉州黄玉葱(ダイソー)・貝塚早生(サカタ種苗) このうち、チャージIIと改良雲仙丸は、2013年に購入して蒔いた余りを冷蔵庫に保存していたもの。仙台黄玉葱はと泉州黄玉葱は昨年購入して未開封のもの。ニューカルレッドは2014年に購入して未開封のもの。で、この6品種の中で今年買った種子は貝塚早生だけ(笑)。今までの経験上、タマネギの種子は冷蔵庫に保存すれば3,4年は持つはずなので、多分今回も大丈夫だと思っている。 で、ちょっと気になるのが、サカタ種苗の種子袋の品種名表示。デカデカと「あまうまタマネギ」と表示し、その上に小さく「貝塚早生」とある。これでは、「あまうまタマネギ」の方が正式名称だという誤解を与えてしまう。貝塚早生は複数の種苗会社から種子が販売されているので、なるべく品種名は統一してほしいところだが。 あと、ダイソーの泉州黄玉葱だが、種子袋の表には「日本製」とあるのに、種子の生産地はイタリアである(笑)。つまり、袋だけが日本製ってことか??? それから、アタリヤ農園のニューカルレッドは、種子袋の表はただ単に「赤玉葱」とだけ表示して、品種名は裏面に小さく表示されている。表に表示できない理由があるのか? とまあ、種子袋にツッコミを入れても仕方がないので(笑)、今年もまた種子からのタマネギ栽培を楽しみたい。チャージIIと改良雲仙丸は、神奈川県座間市在住時代の2014年にマルチなしで栽培して出来が今一つだったが、今回はマルチ栽培をする予定。仙台黄タマネギとニューカルレッドは新顔。泉州黄玉葱はタマネギの代表品種ともいえるのだが、この12年間に一度も栽培したことがなく、今回が初めて。貝塚早生は、神奈川県秦野市在住時代の2008年以来、10年ぶりにお目見え。ぞれぞれどのように育つか楽しみだ。

2018.09.01

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- ガーデニング・家庭菜園・園芸・花な…

- 今年の箱庭栽培終了

- (2025-11-25 09:35:55)

-

-

-

- ラン好きです♪

- Paph.マジェスティック・ムーン、ツ…

- (2025-11-23 18:21:41)

-

-

-

- 野菜を育てる

- 丸山製作所 バッテリー噴霧機 MSB151…

- (2025-11-23 21:59:53)

-