全3169件 (3169件中 1-50件目)

-

設備の前に断熱

おはようございます、紙太材木店の田原です。過去の気象データを見ると、1970年の11月29日の夜は岐阜は大雪でした。50年以上前ですが明日、大雪が降ったらなんて想像できませんね。翌日の30日の最高気温は3度最低気温はマイナス0.5度誰もが灯油代やエアコンの電気代を気にせず、暖かい家で過ごせればいいのですが、そんな家ばかりではありません。5000万戸のうち約30%が無断熱の家日経BPが作成した資料によると2019年データで無断熱の家は29%1980年基準36%1992年基準22%平成11年(1999年)基準13%6年ほど前のデータですが、平成11年基準というのは当時、次世代省エネ基準と言われていたもので断熱性能等級は4・・・・。等級4程度では、誰もが灯油代やエアコンの電気代を気にせず暖房できるというレベルではありません。でも、当時は国が定めた断熱性能等級の最高等級でした。なので、HMや工務店の多くはそれをうたい文句に暖かいですよ~最高等級ですよ~今ほどSNSなどは普及していませんでした。信頼した営業マンや設計者などの実務者からそう言われますからもう断熱は大丈夫プロがそう言うんだから暖かい家にしてくれるそう思ってしまいますが、そもそもそのプロは暖かい家に住んでいたのか?というギモンが出てきます。割合から言えば13%ですから6人に一人程度。プロが言うんだから大丈夫という訳にはいきませんね。これらの勘違いが起こる主な理由は、暖かい家というとても抽象的な言葉です。暖かい家の定義なんてありませんからある意味、言った者勝ちなのでプロは冷暖房負荷で判断します。一冬家中を20度で暖房した時暖房費がいくらかかかるか27度で冷房した時いくらかかるか5地域、6地域で一冬(11月中~3月)の暖房代が1万円か2万円か5万円か8万円か家中を暖房した時20度で暖房した時この2つを統一しておけば、誰もがどんな家でも比較できます。暖房負荷を計算する時の設定温度は「建築物省エネ法等に基づく一次エネルギー消費計算」により20度と決められています。5地域で断熱性能等級4程度では、30坪ほどの家で一冬の暖房代は7~8万円かかります。(電力単価30円)でも、5.6地域で暖房設定温度を20度にしている家は一般的ではありません。おそらく23度あるいは24度程度ではないでしょうか?暖房設定温度は1度上げると10%電気代が上がるとされています。等級4程度では、誰もが灯油代やエアコンの電気代を気にせず暖房できるというレベルではないことが分かります。パネルで発電するから蓄電池があるからではなく、プロの実務者であれば設備の前に断熱と言うはずです。推奨レベルは自然温度差10度取ってUa値0.3前後でしょうか。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月28日

コメント(0)

-

居心地は 行ってみなければわかりません

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日からKKBの勉強会で栃木県に来ています。空調講座の2回目と重なってしまいどうしようかだったのですが・・・今年のエコハウス大賞を取ったニコハウスの鈴木さんも空調講座に出てるいるのですが、彼もやはりこちらに出席しています。どちらも貴重な勉強会なので、欠席した空調講座はYouTubeで復習しなければなりません。昨日は宇都宮近辺で2つの家を見学。今日は群馬県に移動して、同じように2つの家を見学します。主催者(COMODO建築工房)は群馬と栃木の対決だと煽ってましたが、しっかり勉強して今後の設計に生かしたいと思います。工務店の実務者というのは、実は他社の家を見学する機会というのはあまり多くありません。ある意味同業者であり同時にライバルでもあるので、相当程度親しければお互いに見学というのもありますが一般的にはほとんどないんですね。せいぜいHPなどの施工事例を見る程度ですが、実際にそこに行って見学するのと写真などで見るのとでは大きな差があります。空間の広がりは、いくら広角で撮った写真でも実際目にするのとでは大きな違いがあります。事前に写真で見ておいて実際そこに行って比べるとそのことがよくわかります。写真は写真でしかないんですね。居心地までは感じることができません。一般の方はともすれば間取りに目が行きますが、住宅の場合居心地も大切な要素です。この居心地は行ってみなければわかりません。言葉ではなかなか言い表すことができませんし、写真でも伝えることはとても難しい居心地。その場に行って体感してみるしかありません。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月26日

コメント(0)

-

エアコンにデフロスト運転させないために必要なこと

おはようございます、紙太材木店の田原です。最近は毎朝一番に、事務所の薪ストーブに火をつけます。前日の晩も火がついてますから暖かさが残っているので、気温が氷点下でも15.16度はありますからそれほど寒くはありません。社員が来る頃には、そのままなら寒くなるので早めに温めておきます。ショールームにお客様が打ち合わせに来られる日も同じですが、こちらは晩には薪ストーブは使ってませんから室温は10度ほど。朝10時に来られるなら7時には薪ストーブに火を入れないと暖かくなりません。薪は広葉樹じゃなくて端材を使ってますからすぐに燃えてしまいます。3.40分おきに薪を放り込むのですが結構面倒・・・事務所ではアグニという国産(岐阜県)の薪ストーブを使っています。ショールームはオーストラリアのマーク2ネクターそれぞれ10Kwと20Kwの出力があります。6畳用のエアコンが2.2Kwですからどれくらいの能力かお分かりいただけるかと思います。マーク2ネクターのような20Kwの出力でも、いったん冷えた空間を温めようとすると3時間ほどかかります。体感気温は空気の温度だけでなく床や壁、天井の表面温度の影響も受けますから、空気だけが暖かくなっても例えば気温が24度になっても壁や床が15度のままでは人は暖かいと感じないんですね。もちろんエアコンは、温度設定24度であれば体感気温なんて気にしませんから24度になった時点で床壁天井は冷えたままですが送風モードに変わります。体感気温は20度程度なのにエアコンは24度と認識して暖房を止めて送風モードに変わる・・・なので、寒ければ設定温度を上げることになりますがこれから寒くなっていくとデフロストと言って霜取り運転が起こるようになります。霜を取る時間は15分ほどその間エアコンは止まっています。設定温度を上げるとその頻度が高くなりますから故障か?と勘違いされる方も多いのですが故障ではありません。寒冷地仕様のエアコンであればその頻度は少なくなりますが、温めて霜取りしますから電気代はもちろん上がります。6地域程度の寒さであればデフロスト(霜取り)対策の第一は設定温度を下げることですが、前提は家を冷やさないということです。家を冷やさないためには24時間暖房することです。なので24時間暖房しても、暖房代が経済的なストレスにならない断熱の仕様が求められます。サッシの性能と床、壁、天井の断熱材の厚さがどれくらいなのか一冬の間でどれだけの暖房費が必要なのかそれは冷暖房負荷から計算できます。経済的にも温熱環境的にもストレスのない住まいにするには冷暖房負荷がどれだけなのか知ることが大切です。どれだけの断熱性が必要かといえばUa値で言えば0.3前後というのが仲間内の共通認識です。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月24日

コメント(0)

-

住み継がれていく住まいのためには一般的な技術が必要

おはようございます、紙太材木店の田原です。東京23区の新築マンションの平均価格が、1億5千万を超えたと今朝のニュースで報じてました。首都圏(1都3県)では9800万とか…23区が突出してますが、平均的なサラリーマンでは23区はとても無理な価格になってしまいました。実際の需要は中古のマンションに移っているとも報じてましたが、戸建ての住宅も資材は次々と上がっています。加えて建材屋さんからの見積には、今では運賃が別項目で入ってくるのが普通になっています。職人さんの手間賃も上がってますからこの先戸建ての住宅でも、新築戸建てよりも実需は中古住宅の改装やリノベーションが増えていくでしょう。戸建て住宅とマンションのリノベーションの違いは、戸建て住宅では基礎や耐力壁といった構造まで変えることができますが、マンションでは構造は変えられません。もちろん窓の大きさや窓自体も変えることもできません。窓の性能を上げるには内窓の設置ということになります。戸建て住宅は構造まで変えられるとお話ししましたが、一般的にはそれは木造住宅に限られます。一般的というのは、近所の工務店や設計事務所で建築士なりの資格を有していれば誰でもということです。HMの軽量鉄鋼の家の構造の変更を伴うリノベーションとなるとハードルは格段に高くなります。最近はどうかわかりませんが、以前は大手のHMは構造図面は住まい手に渡していませんでした。なのでリノベーションの為に構造を知ろうとすると、スケルトン状態にする以外ありません。そのうえで詳細な構造計算をしてプランを考えることになります。近所の工務店や設計事務所で建築士の資格を持っていれば、誰もが容易にリノベーションプランを設計できるという訳ではありません。それと最近の建物の多くは長期優良住宅を取得しています。大手HMの場合標準仕様で長期優良住宅が多いのですが、多くの場合それは型式認定を取得して認定を得ています。型式で長期優良住宅の認定を受けていますから、その構造を勝手に変更すると認定は取り消されます。長期優良住宅は税金の優遇措置も受けていますから行政の対応も厳しいものになります。住宅はある意味、個人の資産であると同時に長期にわたって存在することから社会資産でもあります。なので税の優遇ということも行われます。建物完成後の長期優良住宅のリフォームなどは、着手前にリフォーム後でも長期優良住宅の基準に適合している適合証を発行してもらう必要があります。これらのことから大手HMの軽量鉄骨の家の構造を伴うリノベーションとなると、大半の工務店や設計事務所は二の足を踏むことになります。となると手を出せるのは、建てたHMだけということになりますから金額的にはお任せということでしょうか。これからの住宅は従前の住宅と違い、ある程度の耐震性や断熱性が確保されていますから住まいの寿命は優に50年を超えます。つまり、世代を超えて住み継がれることになります。それは同時にリノベーションの機会も増えるわけで、社会資産である住宅は技術者であれば誰もが容易にリノベーションできる構造であるべきと考えます。公正な競争環境の確保という意味においても。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月21日

コメント(0)

-

低所得者用アパートを パッシブハウスレベルにするという考え

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は4度と冷えましたが、それほどの寒さは感じませんから体が寒さに慣れてきたのでしょう。今朝のNHKのおはBizでパッシブハウスの事を取り上げていました。建てるのには一般的な住宅価格の1割以上と解説が出ていましたが、一般的な住宅価格がどれ位かにもよりますから難しいところです。省エネ基準の断熱性能等級4程度を一般的な住宅価格とするとちょっと無理があるように思います。パッシブハウスジャパンの森代表や東大の前先生も出てましたが、放送時間はわずか3分程度。見た人には価格のことしか頭に残ってないかもしれません。残念・・・先週、そのパッシブハウスジャパンの省エネ建築診断士資格の更新登録がありました。英国やデンマークの福祉施設を見学に行ったビデオを見て感想を送るというものですが、高齢者や経済的弱者こそ温熱環境の整った建物に住むべきという考えのもと、福祉施設や低所得者用の建物が国の補助によりパッシブハウスレベル。これにより身体的なストレスやエネルギー代などの経済的なストレスが、低減されることになります。日本でもパッシブハウスレベルまでいかなくても、Ua値で0.3自然温度差10度前後太陽光パネル6Kw程度載せれば現在のFit制度の下でエネルギー消費収支(電気代)はほぼゼロになります。英国やデンマークでは弱い人たちには国が率先して援助するという考えですが、日本の皆が平等、一緒にという考えだと低所得者用アパートをパッシブハウスレベルにするとなるといろいろと言いたい人達が出てくるでしょう。住まいが国中どこの家でもそこそこの断熱レベル以上であれば、同時に猫も杓子も新築住宅でなければ、いろんな意味で余裕がありますから低所得者用アパートをパッシブハウスにとなります。日本では世代は変わるたびに住宅を建ててきましたが、残念ながらその住まいの性能レベルは世代を超えるレベルではありませんでした。次の世代から見れば、そんな家をリノベーションするより建て替えた方がいいと考えて建てたのですが、その建てた家も十分ではない・・・この悪循環をどこかで断ち切り、資産となるような住まいを建てることが求められています。同時に質の良い住宅であれば、リノベーションでも十分な耐震性や断熱性を持たせることができます。世代が変わるたびに定年まで住宅ローンを払えば、その家に資産なんて残りません。その家に資産がなければ、地域でも社会全体でもストックである資産が少ないことになります。これからの時代新たに家を建てる方は耐震性においても断熱性においてものちの世代が資産とできるような住まいを意識すべきでしょう。断熱性で言えば最低6できればUa値は0.3程度でしょうか。そして長期優良住宅とBELS性能評価です。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月19日

コメント(0)

-

外部で使う杉板に耐久性はあるのか

おはようございます、紙太材木店の田原です。いよいよ本格的な落ち葉の季節しばらくは落ち葉掃きが日課になります。木塀の奥にもケヤキが見えますがあれはお隣のケヤキ。塀が木で作ってあると長持ちするのかと心配される方もいると思います。隈研吾さんが設計された建物も、木材が劣化して修繕費が云々と言われてました。そうなると木はやっぱり駄目ねと思われるかもしれませんが、それは使い方が間違っているから。常に水にあたるような場所で使えば傷んでいきますが、雨水が当たらなければ腐朽することを心配する必要はありません。建物の外部で使う場合でも例えば木の塀でも簡単な屋根をつけてあげる、あるいは笠木と呼ばれる簡易的な屋根を付けるだけで、耐久性は飛躍的に伸びます。一昔前田舎の木塀というとこんな感じでしょうか。板金の屋根がついていて、板は交互に隙間を設け風通し良くしてありますから濡れても早く乾きます。板の色が濃くなっている板金屋根の下のところは雨が当たっていないところ色の薄くなっているところは比較的雨の当たるところこの木の塀、実は紙太材木店のお隣の家の塀で既に40年以上経っています。雨にあたりにくくすることと濡れても早く乾く工夫をすることで木材は外部で長期間、使用することができます。こちらは紙太材木店のモデルハウス既に20年以上経過しています。キシラデコールを2回ほど塗りなおしていますが、木部に傷みはありません。写真でもわかるように軒を大きく出して、雨水が当たらないようにしています。外壁を杉板のような木を使う場合軒先を出しておけば雨が木を濡らす確率は低くなります。また、2枚目の写真のように雨にぬれても乾きやすい工夫がしてあれば問題ないといえます。最近はファサードラタンと言って隙間を空けて板材を張る手法もあります。木は腐りやすい傷みやすい隈研吾さんの設計の話を聞くとそう思い込んでしまいがちですが使い方次第対策してあるかどうか次第です。最後は紙太材木店の大正2年(1913年)の杉板外壁垂直面に使う木材は、外部でも相当程度耐久性があることがお分かりいただけたでしょうか。相当程度というのは20年や30年ではありません。念のため(^^♪紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月17日

コメント(0)

-

断熱性能等級やUa値は全室暖房を想定している

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝晩は多くの方が暖房するようになってきました。この時期から来年の4月初め頃まで、暖房の季節です。国の暖房エネルギー消費の計算方法は、部分間歇暖房です。これは人がいる部屋だけを人がいる時間だけ暖房するという考えです。例えば、就寝前のLDKは暖房していても寝室や子供部屋では暖房しないというものです。これに対し、人がいる部屋いない部屋問わず家中暖房しているというのが全室暖房です。感覚的にはそんな暖房の仕方は無駄というかもったいないあるいは、してはいけないことのように感じます。しかしきちんと断熱性能を上げれば、低い断熱性で部分間歇暖房をした時よりも暖房費を下げることができます。なぜまだ、部分間歇暖房で計算するかといえば無断熱の家の割合は約30%もあります。同時に断熱がしてあっても、全室暖房するほどの断熱性を有している家の割合はまだまだ多くはありません。低い断熱性なのに全室暖房をしたら、それこそ多額の暖房費がかかってしまいます。なので計算基準は部分間歇暖房なのですが、実際の国の誘導基準や推奨基準の断熱性能等級やUa値は全室暖房を想定しているものです。実際の生活の中で日本で24時間暖房している家は、北海道を除けばそれほど多くはありません。断熱改修は家一軒となると費用も多額になりますが、1階のみであるとかLDKと水回り+寝室といったように部分断熱改修やエリアを決めて断熱する手法が確立しています。自立環境型住宅設計ガイドライン 改修版には詳細な断熱改修の手法も紹介されています。新住協でも技術資料などで断熱改修の手法を紹介していますが、一般方にも知っていただきたいのは2x4住宅のように構造的に気流止めがある家を除き、内窓設置だけでは断熱改修の効果は限定的になります。壁の中の気流を止めることで内窓は効果を発揮するようになります。もうひと手間をかけることで暖かさが実感できますから内窓設置は気流止めとセットでお考え下さい。紙太材木店HPこちらから家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから

2025年11月14日

コメント(0)

-

もう一度の空調講座

おはようございます、紙太材木店の田原です。先日、名古屋で空調講座にオープン参加しました。今回名古屋で開かれているのは第17期。最初の頃の第2期で受講したので忘れているところもあったり、新たなテキストでバージョンアップされてるところあって近場で開かれるのは助かります。来年4月まで月に2回の長丁場。最初ほど脳みそに汗をかかなくてもよさげですが、現実の現場では思った通りに行かないことも出てきます。目に見えない空気を扱うイコール雲をつかむようなイメージでしょうか。ダイエットの計画を立てて、体重計に乗って測ってみなければ計画通り痩せているかわかりません。空調も同じで、空調設計をしても設計通りの温度や湿度になっているかどうかは測ってみなければわかりません。これから冬に向かって寒くなっていきますが、南向きの家の2階で南の日当たりのいい部屋と北側の日当たりの悪い部屋では日射の影響の度合いが違います。加えて北側の角部屋だと部屋の壁の2面が外気に接することになります。一方南側に3部屋並んだ真ん中の部屋は1面しか外気と接していません。これら部屋の広さを含め、脱げていく熱も入ってくる熱も異なるどの部屋も同じ温度にするには、給気する暖かい空気の量を変えるしかありません。もちろん、どの部屋にもエアコンを1台ずつ設置すれば可能です。住宅展示場のモデルハウスの裏に行くと、エアコンの室外機が5~6台というのはざらにある光景です。一般の方は住宅展示場に行ってもご覧になるのは室内が一般的。建物の裏側まで見るのはごく少数ですが、裏側見学は一つの真実があります ('_')20年以上前の家ならエアコンが5~6台というのは考えられますが、実は現在の住宅展示場でも普通に見られる光景です。いくらUa値や断熱性能等級が良くても暖房負荷、冷房負荷はまた別のお話です。見学に行かれるときは担当者に冷房負荷、暖房負荷をお尋ねになり、1年間の暖房費や冷房費を必ずご確認ください。家づくりのコンパス コラムです紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年11月13日

コメント(0)

-

12時をすぎないと26度以下にならなかった今年の夏 大阪

おはようございます、紙太材木店の田原です。先日、会員になっているゴルフ場の近くで熊の目撃情報の連絡がありました。https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/339443#goog_rewarded田舎の事なので、家から車で10分程度の所に3つほどゴルフ場があります。そのうちの一つです。もともと、そのゴルフ場では日本カモシカも度々コース内で目撃されてましたが、のんびりしたもので誰もそれほど気にしてませんでした。どちらかと言えばゴルフの最中はカラスの方が要注意でしたが、これからは熊にも注意しなければ・・・先日、新住協の事務局から10月に開催された総会での基調講演や研修会の資料とテキストが送られてきました。鎌田先生のテキストは当日の資料に加筆されている所もあって、あらためて今年の夏が例年と比較して暑かったかが分かります。冷房必要期間(6月~9月)122日間の夜間(18:00~6:00)の通風可能時間帯別分布を見ると26度の外気温をエアコン使用の境界温度。つまり26度以上であればエアコンを使い、26度以下であればエアコンではなく窓を開けて通風をするとして、24時以降にようやく26度以下に低下した日が何日かと言うのが出ています。2020年の標準気象データでは大阪は120日のうち33日つまり、夜中の12時まで26度の外気温で12時を過ぎてからようやく26度を切るのが33日ですが、2025年、今年の夏はそれが122日のうち86日とほぼ3倍になっています。4日に3日は夜も暑い日。昼間の暑さについては言うまでもありませんが、従来、年間の暖房費と冷房費を比較すると暖房費の方が圧倒的に多くかかっていました。しかし、今年の夏の冷房費が昨年の冬の暖房費より多くかかっている家が何軒も出てきています。就寝時には暖房をオフにする家庭はまだまだ多くあります。布団の中に入れば暖房をしなくてもある程度の暖かさは確保できるからですが暑さは就寝時だからと言って容赦はしてくれませんから24時間冷房ということになります。設計時に暖房負荷、冷房負荷の計算が出来ている家であれば冷暖房費の予測が付きますが、Ua値が〇〇だから大丈夫です、断熱性能等級が5だから、6だから大丈夫です、なんていうのは何が大丈夫なのかきちんと聞いておかないと、冷暖房費に気を使う生活を送ることになりかねません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年11月10日

コメント(0)

-

家を見る目を養う

楽天ブログが先週木曜日の夜からつながりが悪くなり、ようやく本日(11/10)修復したようです。下記は書いておいた金曜日のブログです。おはようございます、紙太材木店の田原です。一日市場北町の家の大工さん工事も佳境に入りました。こちらは室内で使う引き戸やドアの枠。鴨居(かもい)や方立(ほうだて)と言います。全て岐阜県産の杉で、製材所で所定の決められた寸法にカットしてありますがもちろん鉋(かんな)掛けはしてありません。つまり、鋸で切ってあるだけですから大工さんがもう一度必要な厚さに削り、幅や長さをカットして鉋をかけて滑らかに仕上げます。ところどころ溝がありますが、これは引き戸を吊るレールを設置するための溝。これも大工さんが彫り込みます。最近の引き戸は吊り戸が多く敷居はありませんが、障子には必ず敷居が必要です。なので、障子の敷居には同じような溝が掘られます。これを敷居溝、鴨居は鴨居溝と言いますが彫り込む深さは鴨居溝と敷居溝では異なります。敷居の溝の深さは3ミリ程度、下の写真では3本の溝が掘ってあります。下の板が鴨居で上の板が敷居3本の障子が並んで付きます。こちらは昨年お引き渡しをした千種の家の障子ですがイメージはこのような感じになります。手前の床には畳が敷いてありますが、障子や畳は現代的な住まいでもデザイン的に違和感なくお使いいただけます。無国籍でホテルライクな室内デザインもありますが、ホテルが無国籍なのはホテルだから最大公約数的なデザインにする必要があるからであって、個人の住まいをそれを真似てそのままホテルライクにする必要はありません。あなたの住まいは不特定多数の人向けの住まいではなく、あなた自身のあなたが作り上げるべき住まいなのですから人任せにすべきではありません。住まいのインテリアや室内のコーディネートなどの好みがある程度はっきりするのは、30代以降のように感じます。つまり住まいを建てる計画をしているあるいは設計の打合せをしている段階では、まだはっきり好みが出来ている方はそれほど多くありません。だって、今までの生活でそんなこことあまり考える必要が無かったから・・・アパート暮らし子供の世話仕事のこと・・・室内のインテリアやコーディネートの事なんて考える時間を取ることが難しいのが、実情ではないでしょうか。そこでいきなり家を建てるからほらどんなデザインにするどんなインテリアにするなんて言われても、考えたことが無いのですからネットで検索して良さげなものをピックアップ・・・靴や服、鞄などを選ぶファッションであればそれでもいいかもしれません。買ったけど合わないからお蔵入りでも何とかなります。住まいのデザインやコーディネートはファッションではありません。一度設えれば、変えることはできません。いつか家を建てようと思ってる方は、日頃から様々な家を見てください。必ずしもいい家である必要はありませんが伊礼さんや中村好文さん堀部安嗣さん飯塚豊さんなど住宅の設計を多くされている建築家の家はネット上でも調べることができます。なぜこんな家が?とか好みじゃないなと思っても、色々見ていると家を見る目が養われます。20代で買った服が30代40代でも似合う訳ではありません。住まいも同じですが、簡単に変えることはできません。40代50代になって何でこんな家を建てたんだろうと思っている方も実は案外多くおられます。そうならないためにはいろんな家を見て家を見る目を養う以外ありません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年11月10日

コメント(0)

-

工務店のAI文章を見分けるには

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝晩がいよいよ冷えてきましたね。9月、10月の暑さがウソのように感じます。事務所も実は既に、薪ストーブを焚いています。もちろん全開ではなく細々とです。でも時々ドアを開けて、室内を冷やしたり・・・さて、住宅業界向けのAI研修が花盛りです。多くの方は図面をAIが作成するのかと思われるかもしれませんが(近いうちにそうなると言われています)HPの作成であったりSEO対策であったりインスタなどでも利用されています。もちろんブログやメルマガなどの文章作成などはお手の物で、すっきり、きっちり作ってくれます。SEO対策もあって検索により多く引っ掛かるような記事タイトルや骨子のテンプレがあります。・悩みや結論を最初に持ってくる・要点を箇条書きにするこれはこの記事や文章で理解できることあるいはこの記事でわかることをポイントとして先に出します。・そして本文の構成が来ます。論点→根拠→手順→事例その後、資料のダウンロード相談申し込み見学会の予約最後に参照元のURLや実績肩書etc検索により多く引っ掛かる構成をAI自体が判断して文章を作成します。打合せの議事録でもそうですが、ブログでもメルマガでもAIの作成する文章は知ってる人は読んでみればこれはAI文章と分かってしまいます。書いた?本人は上手く書けてると思っても読んでる側からするとなんだかなぁ・・・こちらのNOTEにはAI文章の見分け方が出ています。人が書いたものかAIが書いたものかそれは手仕事であるのか工業製品であるのか長く大切にしたいものか使い捨てになっていくものなのかその対比と似たものがあります。工務店や設計事務所のスタンスは、その入口に段階で見分けることができます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年11月05日

コメント(0)

-

断熱性能等級5の評価レベルは世界基準から見ると最低

おはようございます、紙太材木店の田原です。夜に外気が13度くらいになると、事務所のエアコン暖房では暖かさが今一つで薪ストーブにしますが、外気が13度程度では室内が暑くなりすぎて窓を開けて冷気を入れるという矛盾した行動をしなければなりません。事務所ではこの時期の暖房に一番難儀します。さて、先日ネット広告を見ていたら久しぶりに見ました・・・「住宅性能表示制度6項目最高等級」性能表示制度では10の分野の33項目が定められていて、赤色で塗りつぶした項目は必須の項目となっています。33の項目はそれぞれ等級が定められています。画面に表示されていたのは下の図になります。よく見ると断熱性能等級は等級5それ以外の項目に対しては最高等級〇と記されています。上記は国交省の資料です。2030年に向けて国交省は省エネルギー基準を段階的に引き上げる予定。既にその内容も発表されています。断熱性能等級は現行の1から7までを5から7へ一次エネルギー消費量等級は現行の1から8を6から8へつまり、現行の断熱性能等級5や一次エネルギー消費量等級6は、5年後の2030年には 最低基準になります。断熱性能等級5はUa値で0.6ですが世界的な基準から見るとどの程度かと言うとSNS上では「断熱等級5クリアがちょうどいい塩梅の断熱性能」という意見もありますが、世界にその視野を広げてみると断熱性能等級5の立ち位置がどのようなものか分かります。日本でしか評価されない、通用しないガラパゴスルールと言っていいでしょう。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年11月02日

コメント(0)

-

10年を過ぎるとかかってくる住まいのメンテナンス費用

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日の午前中は、月に一度の会議と事務所の清掃&メンテナンスの日。駐車場に敷いてある枕木が傷んできていて交換しなければなりませんし、薪ストーブの煙突掃除とか(事務所とシュールームで2台)ショールームの外壁の汚れ、傷んできたデッキの床の張替えケヤキの落ち葉や小枝を集めて処分・・・雨が降るのかどうなのか気になります。日本の一般の家庭特に注文住宅を建てて方には、住まいのメンテナンス費用あるいは修繕積立金を積み立てておくという習慣がほとんどありません。マンションなどではある意味義務であり、強制的に徴収されます。個人の住まいである住宅ではそれがありません。どちらかと言えばメンテナンスは、建てたHMや工務店の責任と思っておられる節があります。でも不具合の保証期間は、構造や雨漏れなどの主要構造部でも最長10年です。保証期間の延長にはHM所定のメンテナンス(有償)をする必要があります。使っていないバルコニーでもその防水工事も必須、設備機器例えばエアコン、給湯機、食洗機、トイレあるいは換気装置の不具合は大体が10年を越えてから発生します。しかも10年を越えるとなぜだか立て続けに起こる不思議さ。小学生だったお子さんも高校や大学などで、教育費用がもっともかかる時期になります。設備機器は、生活の不便さに直結しますから補修しない訳にはいきません。お子さんたちが就職すれば一安心ですが建てて20年を越える頃には、外壁や屋根の汚れが気になる玄関のタイルが浮いて剝がれているまたエアコンが壊れた冷蔵庫もコンロも壁のクロスも汚れてきたから張り替えたい洗面室のクッションフロアも剥がれてきている・・・様々な住まいの不具合の我慢の限界は30年ほど。30年目にまとめて数百万かけてメンテナンスするにしても、やはり毎月の積立は必須。マンション修繕積立金は平均¥13000/月ほど年間156.000円で30年で468万注文住宅で一戸建ての家を建てた方も、それくらいかかると思っていいのではないでしょうか。言うまでもありませんが、10年過ぎれば設備機器の不具合や外壁や屋根の汚れクロスや床の剥がれ建具の不具合バルコニーの防水などは保証の対象外ですからお忘れなく。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月31日

コメント(0)

-

過去の気象データからわかること

今朝は6度、口から吐く息が白くなりました。もう少し下がると、鼻からの息も白くなりますね。岐阜県でも愛知県に接している市や町は6地域が多いのですが、一歩下がった地域は5地域のままです。近隣の美濃加茂市や可児市は6地域私の住んでいる川辺町は5地域になります。詳細は国交省の地域区分新旧表をご覧ください。区分けは暖房デグリーデイ(HDD)で決められています。デグリーデイは、何回もお話ししてますが一日の平均気温を18度を基準にして何度下回ったかを年間で積算したものです。一日の平均気温ですから乱暴に言うと、今朝6度昼間が20度とすると平均して13度18度から13度を引いた数字を年間で合計します。過去の気象データで月ごとであるとか日ごとでも調べられます。お隣の美濃加茂市が観測点になっているので調べてみると一日の平均気温が18度を下回ったのが10月21日からです。前日の10/20は20.1度以後10/21:15.9度22:14.7度23:15.2度24:16.2度25:15.7度26:17.8度27:16.2度28:12.2度さて、今日お平均気温は何度になるでしょう?気象データでは年毎月ごと日ごと時間ごとで記録を調べることができます。データでは、観測点ごとの気温や降水量などの観測史上1位から10位までの値も出ています。例えば美濃加茂市の1月の最低気温の1位は1985年1月15日のマイナス8.7度2位が1985年1月31日のマイナス8.2度4位には2018年1月25日のマイナス7.8度も記録されています。こういうデータを見たり調べたりすることにワクワクしたり魅力を感じる人は少ないかもしれませんが、一度調べてみると楽しいものがありますから気象データをご覧ください。外がマイナス8.2度の時に、室内を20度にするにはどれだけのエアコンの能力が必要か?外が39.5度の時、室内を26度にするにはどれだけのエアコンの能力が必要か? なんてことも計算できます。しかし不思議なのは、お隣の美濃加茂市は観測点があってデータがありますが私の住んでいる川辺町には観測点がありません。なので平均気温やデグリーデイも分かりませんが、地域区分では川辺町は5地域となっています。美濃加茂市は6地域どうやって区分けしているのか謎・・・紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月29日

コメント(0)

-

Ua値だけでは必要な暖房能力は計算できません。

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は一日雨で少し肌寒かったですね。午前中はお客様と土地の下見。その後、大工さんはお休みですが、一日市場北町の家の現場確認。1階だけですが、カバの床材が張れていました。まだしばらく造作工事、その後は家具工事と内装工事、更に外構工事と続き、完成は来年年明けの予定です。先日、Xを読んでいたらこんな投稿がありました。昨年、大手HMでUa値0.46断熱性能等級6の家を建てたけれどエアコン1台じゃ寒くて無理だった今年も冬が来るけどどうしたものか・・・エアコンをより能力の高いものに買い替えるか後付けで別の部屋にエアコン設置でしょうか。家の中で、どんな空気の流れになっているか分かりませんから単純にエアコンの買い替えで済むものなのか。そもそも1台だけのエアコンの設置場所が、空気の流れを考えていない場所にあれば、能力の高いエアコンに買い替えても寒い場所が出来てしまいます。熱源であるエアコンから出て言った空気は暖かく軽いので階段や吹き抜けから2階に上がっていきます。1階を温める前に階段や吹き抜けから2階に上がってしまうと、1階でも寒い場所ができます。1階にあるお風呂や脱衣室、トイレが暖かくなる前に、暖かい空気が2階に上がってしまえば寒いお風呂にひんやりした脱衣室やトイレ・・・特にお風呂に大きな窓があれば、その窓の断熱性はトリプルガラスでさえ壁の1/5程度脱衣室やトイレにも窓がありますが、そのそも狭い部屋(空間)に対する窓の面積は、LDKや寝室のような大きな部屋に比べると窓面積の割合が大きくなります。(床、壁、天井の面積に対する窓の面積)更にお風呂の場所が建物の角であれば、お風呂の東西南北4つの壁のうち2つの面が外壁ですから、室内に面する壁よりも熱が逃げていく量は大きくなります。何の工夫も無く、1台のエアコンで家中くまなく隅々までと言うのは無理があります。1種の全熱交換の換気でも、お風呂やトイレの換気は別系統(3種換気)がほとんどですからそれで大丈夫と言う訳ではありません。熱源(エアコン)から離れた部屋やトイレやお風呂のように閉じられた空間を暖めるには、エアコンから出た暖かい空気の流れる通り道の途中に、それらの部屋がある必要があります。見えない空気をデザインするというのはエアコンの掃出し口から出た暖かい空気が一筆書きで家中を廻って持っている暖かさを順番に各部屋に配って最後に配り終わってまたエアコンの吸い込み口に戻ってくるそんなイメージでしょうか。エアコンを設置する場所や給気口の位置、サーキュレーションファンは一筆書きを成立させる為の大切な手段です。因みにUa値だけでは、家から逃げていく熱は計算できません。換気による熱損失があるからです。簡単に計算してみましょう。空気1m3の熱量は0.35Wh/m3K床面積100m2住まいの気積(空気の量)280m3換気回数0.5回/h0.35Wh/m3Kx280m3x0.5回/h=49w/K室内と室外の温度差が20度とすると49W/Kx20K=980W換気によって1時間に980wの熱が逃げていきます。ほぼ1Kwの熱ですから6畳用のエアコン2.2Kwの約半分の熱が逃げていくことになります。でもこれは机上の計算。換気回数を0.5回としてますがこれはC値が0としての計算で、実際は潜水艦ではありませんからC値ゼロなんてありません。漏気(隙間風)が必ずあります。なので換気回数はC値によって変わりますが、一般的にC値が1で0.1回2で0.2回5で0.5回増えると言われています。上記の計算では0.5回としてますが、C値が1とすると0.1回足して0.6回。0.35Wh/m3Kx280m3x0.6回/h=58.8w/K58.8w/Kx20K=1.176Wこれが換気による熱損失です。一般の方だけでなく、実務者でもUa値だけで住まいの熱損失を計算してエアコン1台で大丈夫と勘違いしている方もいます。簡単に計算してみましょう。30坪程度の家で外皮が260m2の家Ua値が0.46w/m2K温度差20度Ua値だけで計算すると260m2x0.46w/m2Kx20K=2760w熱損失2.760wこれだと10畳用2.8KWのエアコン1台で大丈夫と勘違いしますが、実際はプラスして1.176KW必要です。換気による熱損失は外皮の性能が上がれば上がるほど、その割合は大きくなりますから無視できません。上記のUa値0.46程度の家だと換気による熱損失は全熱損失の30%を超えます。家の暖かさの基準は、Ua値や断熱性能等級ではなく暖房負荷で見る必要があります。暖房負荷は、Ua値と換気による熱損失と室内発生熱と日射取得で計算します。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月26日

コメント(0)

-

気流止めのない内窓設置は効果半減

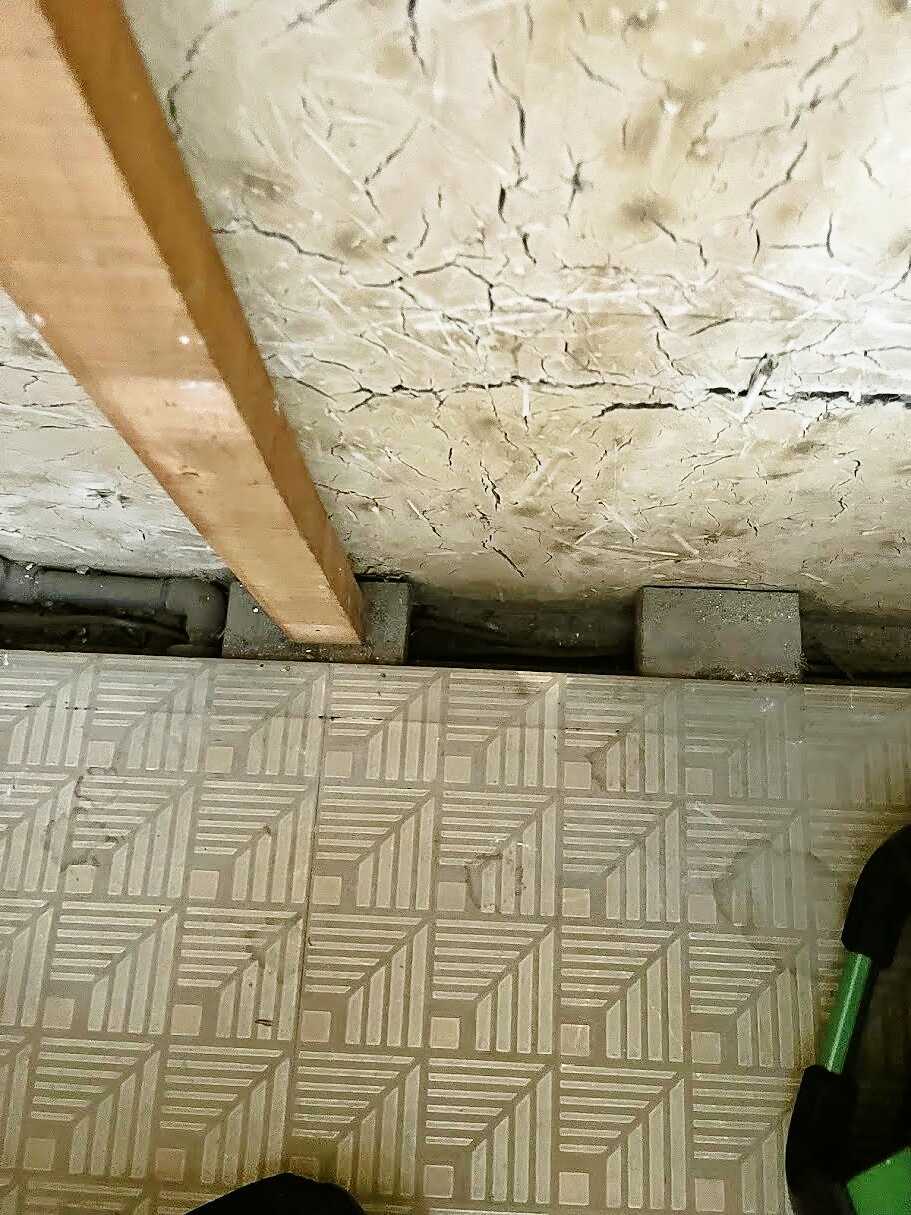

おはようございます、紙太材木店の田原です。先日の寒さで暖房を始めた方も多かったのではないでしょうか。少し肌寒いなと感じた時に、エアコンをつけると暖かいことの有難さが身に沁みます。先日から可児市で断熱改修を行っています。それに合わせて水回りのお風呂とキッチン、洗面化粧台も取り替えます。断熱改修は、エリア断熱又は部分断熱改修と言われるものです。家全体を断熱改修するのではなく、限られた範囲の部屋の断熱を強化します。このような断熱改修の場合、目的はその部屋を暖かくすることです。暖かくするということは暖房をした時、すぐに部屋が温まる暖房を切っても、暖かさが持続する強力な熱電を持つ暖房器具を使わなくてもエアコンのような暖房器具でも、上記のような効果が得られることを言います。その手法は新住協の技術資料にもありますが断熱材を入れるだけでなく、通気止めを取り付けるだけでも有効です。通気止めと言うのは、文字通り空気の流れを止めることですがどういうことかと言うと壁の中を通る冷たい空気の流れを止める事。下の写真をご覧になるとお解りになります。キッチンの仕上げの壁を取り除いたところの写真です。写真手前側は床で、正面に土壁があります。その土壁と床の間に約4センチほどの隙間があります。この隙間の下は床下で、床下の空気は通気口や換気口で外の空気と繋がっています。そして、1階の天井裏は2階の床下ですから同じ構造で繋がっていて、更に小屋裏につながっています。つまり、壁の中の空気は静止した空気ではなく外気につながった空気です。しかもこの部屋の壁に貼ってあった室内側に見えていた板は厚さが4ミリほどの薄板・・・いくら暖房しても、壁の中が外の冷たい空気と一体ですし小さな隙間も至る所にあるわけで20度程度にしか上がりません。実はこの空気の流れを止めるだけでかなりの効果があります。それを気流止めと言います。さて、断熱改修と言うと内窓の設置を思われるかもしれませんが、このような土壁の家で大壁と言って壁の中に隙間があって空気が通るような家の場合内窓の設置だけでは期待したほどの効果は得られません。窓だけ断熱を強化しても、壁の中や天井は外気の冷たい空気が流れているのですから。もちろん、土壁の家だけでなく、薄い5センチ程度の断熱材が壁の中に押し込んであるだけの家も壁の中に隙間がありますから同じことが言えます。壁全面に断熱材を入れようとすると内側の壁を全て撤去しなければなりませんが、気流止めであれば壁や天井の一部だけでも可能です。断熱改修は予算に合わせて様々な手法がありますし、新住協の技術資料にも出ています。実はこの家も既に内窓だけは設置してありました。その効果をお聞きするとあまり実感できなかったとのこと。壁の中が以前のままではさもありなんです。断熱改修は内窓設置だけでは効果はあまり期待できません。補助金も出ますから、必ず断熱改修は最低限気流止めとセットでお考え下さい。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月24日

コメント(0)

-

Ua値よりも暖房負荷を見てください。

おはようございます、紙太材木店の田原です。少し肌寒い朝です。曇っていて陽射しは望めそうにない一日になりそうです。外気は14度ですが室温は18度暖房をしようかどうか、迷う温度ですね。なんとなく後ろめたさがあって上着を着れば大丈夫でしょなんて言われるとごもっともでございます・・・でも指先が少し冷たい。18度と言うのは、ある基準になっている温度でデグリーデイを出すための気温です。正確には暖房デグリーデイ一日の平均気温から出します。平均ですから、朝のうちは14度くらい昼間は20度前後一日の気温を平均すると18度。朝のうちは寒いですから暖房している人もいるでしょう。この18度を基準にして、例えば今日一日の平均気温が17度だったとするとその差は1度です。冬季にこの18度を基準に温度の差を合計すると暖房デグリーデイが出ます。北海道のような寒い地域であれば3000度日を越えますし九州のような温暖な地域であれば、1000度日程度。私の住んでいる地域だと2000度日を少し下回ります。寒い地域ほどこのデグリーデイは大きな数字になりますし、暖かい地域ほど小さな数字になっていきます。数年前、国交省が地域区分表を改訂しました。参考にするのは、各地の暖房デグリーデイです。「建築物エネルギー消費性能基準等を定める算出方法等を決める件」です。温暖化の影響からかこの時の改定で多くの地域が、1段階暖かい地域に区分されました。3地域だった高山市が4地域4地域だった恵那市が5地域私の住んでいる川辺町は5地域のままですがお隣の美濃加茂市は6地域になりました。断熱性能等級は住んでいる地域区分で変わります。同じUa値でも、等級が6になるか5になるかは住んでいる地域の地域区分で決まります。断熱性能等級6のUa値は4地域では0.345地域では0.46GX補助金等の要件に断熱性能等級6以上というのがあります。隣接している市町村で地域区分が分かれると、同じUa値の家でも隣の町では補助金が貰えるけれど私の町では貰えないということも・・・面積の広い市などでは、同じ市の中でもそのようなことが起こります。断熱性能等級をUa値で決めるのは、大雑把というか乱暴で本来であれば暖房負荷で決めるべきもの室温を20度にするのにどれだけのエネルギーが必要な家か?そのエネルギーをお金に換算するといくらかかるのか?住まい手にとっては、等級が何かUa値が何かよりも住んだらいくら暖房費がかかるの?の方が大切なはず。大手のHMの中には全国一律でUa値を〇〇すると言っているところもありますがUa値を小さくするには、窓を小さくあるいは少なくすれば出来ます。でも、大切な庭とのつながりは絶たれますし暖かな陽射しも望めません。そうなれば暖房負荷も大きなものになります。新住協でもPHJでも住まいの暖かさの基準は暖房負荷で、Ua値ではありません。暖房負荷と同じように冷房負荷も必ず確認してください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月22日

コメント(0)

-

どこかで 誰かが 何かを

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週もはっきりしない天気が続きそうです。今日はこれから晴れる予報。最近、本の購入で迷います。電子書籍にするか実際の本にするか建築系の本は実際の本にするのですが、それでもすぐ読みたいとなると迷ってしまいます。先日ニュースで2024年のCO2濃度の増加率が1957年からの観測史上最大を記録したと報じてました。その結果、2024年の世界の平均CO2濃度は423.9ppm増加率は3.5ppmその数字だけを聞くとそんなものかなですが、産業革命前(1750年頃)の世界の平均CO2濃度は278ppmを聞くとその深刻さが分かります。調べてみると1750年頃の世界の人口は6億人現在は82億人(13.6倍)子供の頃、世界の人口は36億人と習った覚えがありますが、知らぬ間に82億人、そりゃCO2も増えますね。住宅を建てるのにもCO2は関わっています。工業化された製品は全てその過程でCO2を発生させてますし、現場でも電動器具を使えばCO2は発生します。人が住めば当然出てきますし、その建物を解体するあるいは処分するのにも、CO2は発生します。そこで、国はLCCM住宅と言うのを提唱しています。筑波市には既に2011年にLCCM住宅の実験棟が建てられています。ライフサイクルカーボンマイナス(Life Cycle Carbon Minus)住宅が建設される時からそこでの生活で発生するCO2と廃棄処分される時に発生するCO2、全てを合計してマイナスにする住宅と言う意味です。大手のHMもLCCM住宅として販売してますが、一般の方にはそれほど浸透しているようには見受けられません。イメージはZEH住宅のワンランク上の住宅と言ったところでしょうか。令和7年度もサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)住宅として補助金も出ていますが、申請には相当程度ハードルが高いです。ただ、一般の方に知っていただきたいのは増え続けるCO2対策は喫緊の課題。誰もが意識しなければ、人口と同じで知らぬ間にびっくりする数字になることです。一人一人の出来ることは限られますが、住まいをリフォームしたり新築を建てられるときは、出来るだけ自然なものを木材のような再生可能なものを使っていただければと思います。合板フローリング↓無垢材(杉、桧など)ビニルクロス↓紙や塗り壁サイディング↓杉板などの木材塩ビシート張りの建材↓木材建材メーカーの建具↓建具屋さんの建具選択肢はいろいろありますし、全てではなく出来るところからで十分です。多くの方が少しだけでも意識すれば、大きくなります。使用される資材が決まっているHMでは難しいかもしれませんが、地場の工務店や設計者なら融通が利くはずです。担当される方に一度聞いてみてください。どこかで誰かが何かをする必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月20日

コメント(0)

-

2センチx2センチの穴から一冬に30リットル

おはようございます、紙太材木店の田原です。昼間も夜も、暑くも無く寒くも無く過ごし易い日が続きます。温度的には春と同じですが、春は花粉の季節。窓を開けてそよ風を楽しむなんてできませんが、1年のうちこの時期だけは家の中で風を楽しむことができます。先日、本棚を見ていたらある本が目に留まりました。「R2000 高断熱・高気密住宅の計画・施工マニュアル」カナダホームビルダーズ協会編日本語訳の初版は1997年で図解入りで実務者向けの本です。80年代後半から90年代にかけて、高断熱高気密住宅のブームがありました。多くの地場工務店が、大手HMに対抗する手段として取り組みました。しかし、当時の日本では断熱性などの性能を前面に出しても一般の方の意識の成熟度に比べ、早すぎたため受け入れられず性能さえ良ければと取り組んだ工務店の多くが消えていきました。日本2x4協会はR2000住宅の認定制度まで作り普及を図りましたが、大手HMも最初は取り組んだもののその基準のハードルの高さについていけず次々と撤退していきました。この80年代から90年代にかけてが第一次の高断熱高気密ブームでした。そのさなかに出版されたのが上記の本です。色々と見返してみたのですが、懐かしのが水蒸気の拡散力のページ。一冬の壁の中の水分移動量を解説しています。拡散力による透湿量と漏気による水分移動量です。本書の27ページ、図2.10にあります。水蒸気の大きさは10万分の3.8ミリその小ささからプラスターボードなども貫通していきます。ビニールクロスをPBに張ってもすぐに乾くのも頷けます。もちろんビニールクロスも水蒸気は貫通します。このビニールクロスが水蒸気を透すと言うと驚かれる方がいます。一般の方は仕方がありませんが、実務者でも知らない人がいてそのこと自体驚きです。ビニルクロスのカタログには、どのカタログでも別冊の資料がついています。手元にあるシンコールの2024-2026のカタログの別冊資料には、透湿度試験結果として下記のように書いてあります。透湿度試験結果透湿壁紙:650~3800g/m2・24時間一般ビニル壁紙:30~340g/m2・24時間試験方法 J IS Z 0208 B法簡単に言うと一般のビニルクロス1m2当たり24時間に最低30グラム多ければ340gの水蒸気が透過していきます。話しが反れましたが水蒸気の拡散力蒸気分圧の違いで高い所から低い所に、つまり湿度の高い方から低い方に流れます。なので断熱材が吸放湿すると、夏に家の中を除湿すると外から水蒸気が入ってくる。冬に家の中を加湿すると外に逃げていくという、人が期待する方向とは逆の動きをしてくれます。さて、実は住宅で問題になるのはこの水蒸気の拡散力よりも気流によるものの方が問題になるということをこのR2000のマニュアルで解説しています。一冬に2センチx2センチの穴からの漏気による水分移動量は30L比べて1mx1mのPBを透湿していく量は0.3リットル約100倍の違いがあります。2センチx2センチは4cm2センチ100m2の家でC値0.1だとするとそれは10cm2約2.5倍の大きさですから単純に30Lx2.5=75LC値0.2なら20cm2だから5倍の150L実際は細かな穴であれば漏れる量もその個所では少量ですから乾きますから心配いらないと思いますが2cmx2cmのような大きな穴があれば集中的にそこから漏気することになります。さて、どうしたら大きな穴があるかどうかが分かるのか?気密測定をすると隙間特性値も出てきます1≦n≦21から2の範囲で1に近いほど隙間が細かく均一で2に近いほど大きな隙間があることを示しています。なので気密測定した時は、C値だけでなくn値(隙間特性値)にも注意を払いたいものです。経験を積んだ実務者ならn値は必ず確認しています。大きな穴が開いていれば、そこから水蒸気を含んだ空気が壁の中に入り込みます。2センチx2センチの穴で一冬に30リットル紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月17日

コメント(0)

-

壁の厚み30センチの時、窓枠に何を使うか

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週は雨模様の日が多いですね。次第に晴れてくるという予報ですが、今にも雨が降りそうな空模様です。本日は近藤大工さんが、会社裏手の作業場で一日市場北町の家の窓枠の製作。窓枠を作る?なんて思われるかもしれませんが壁の柱の寸法は12センチ室内側には1.25センチのプラスターボードと言う不燃材を張りますし、室外側には9ミリの耐力面材そこに10センチの付加断熱をします。そこに防火用に1.25センチのプラスターボードそして通気胴縁が16ミリその上に杉板厚さ15ミリを2枚重ねて張るので3センチ全部合わせると12.5+120+9+100+12.5+16+30=300ミリ外壁は30センチの壁の厚さがあります。サッシはこの壁の外側に付きますから、窓枠はどうしても幅の広いものになります。窓枠の幅は凡そ22センチほどでしょうか。腰くらいの高さの窓だと出窓の様になり、腰掛けるのにちょうどいい幅になります。ネコだけでなく、保育園や小学生のお子さんくらいでしたら足を伸ばして座ることができます。従来の日本の建材や資材は、付加断熱で壁の厚さがこれほど厚くなることを想定していません。主流の柱のサイズは10.5センチか12センチですから、壁の厚みは付加断熱の半分程度です。先日お伝えしたエアコン付属の冷媒管の長さも、付加断熱は想定外ですから長さが足りず貫通できません。なので室外機との冷媒管の接続が、室内側になります。本来なら冷媒管が貫通できれば接続は室外でできるのです。室外でできれば、室内機の中で冷媒管を横に走らせる必要はありません。貫通していれば24時間使用での室内機内の冷媒管の結露発生リスクを低減できるのに・・・窓枠もそんな幅広の窓枠はどの建材メーカーも想定していませんから一般にはありません。なので、大工さんが木で作ることになります。もちろん加工屋さんと言って木材を指定通りの寸法に加工してくれる会社もあるのですが、加工を外部の会社に依頼すれば当然余分な経費が掛かります。加工する場所のある工務店は自社で作ることになります。幅広の板はフリー板と言って、2センチ程度の木を寄せて一枚の板にしているものもあるのです。デザイン的なことを意識しているところは、巾継ぎ材と言ってもっと幅の広い板を繋いでいます。紙太材木店の場合、以前は米ツガの柾を使っていたのですが値段高騰で断念・・・最近は杉や桧を使うケースが多いのですが、先日MOKスクールで聞いた棲栖舎桂の桂山さんはレッドオークなどを使っていると言ってました。何を使うかは性能とデザイン、それに予算とのバランスでしょうか。付加断熱をする時の窓枠は設計者、工務店それぞれが工夫をしてますから見学会に行った時のチェックポイントの一つです。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月15日

コメント(0)

-

24時間連続運転エアコンの水漏れの原因

おはようございます、紙太材木店の田原です。曇り空ですっきりしない天気ですが、晴れの予報。気温も30度になるようで、まだ夏ですね。先日、エアコンの水漏れでエアコンを交換しました。交換に来てくれた職人さんから、今年はこの水漏れがものすごく多かった話を聞きました。多くは単なる排水ドレーンの詰まり。ポンプ吸引して詰まりを取って終わりなのですが、そうでないものもあるとのこと。原因はいくつかあって24時間、何日も稼働させた状態なのでエアコン本体の内部のプラスチックの部分まで冷えてそこに結露が発生し、室内の壁に出てくるというもの通常でもエアコン内部には結露が発生するのですが、稼働時間ではない間に乾燥して本体の外には出てこない仕組みのなっています。連続運転をすることで乾く時間が無く、それが本体内部に溜まり壁などに出てくるというものです。家電メーカーの冷房時のエアコンの想定設計は14時間稼働残りの10時間は休止そのサイクルの中で、様々な機器の寿命などが決められています。なのでエアコンメーカーは、エアコンの24時間連続なんてのは想定外と言うことになります。24時間、常にエアコン本体の内部では結露が発生する訳です。乾く時間がありませんから金属部分に腐食や錆びが発生し、故障の原因となりますからエアコンの寿命も短くなることになります。もう一つは、本体内部には銅管でできた冷媒管が2本通っていて断熱材で巻かれているのですが、多くは本体に付属している冷媒管が短いため現場で職人さんが本体の真ん中あたりで繋いでいます。なので、冷媒管の断熱材も繋ぐことになります。写真の銅管のナット部分で冷媒管が繋いであります。断熱材も繋いでテープでぐるぐる巻きにして一体化させるのですが、この巻が甘かったりするとつなぎ目から結露することになります。また、24時間連続で稼働させることで冷媒管に断熱材が巻いてあっても、その表面が冷えて結露するケースもあります。もう一つは、エアコンが建物の西側に取付けてあり壁を西日が照らして壁の中の断熱材の薄いことも相まってエアコンを取り付けた壁が熱せられて内部で結露するケース更には、冷媒管の通るスリーブの穴には粘土で隙間の無いようにフタをするのですが、24時間換気で減圧された家の中には少しの隙間があればそこから外気が入ってきます。もちろんその外気は、エアコン本体の内部に入ってきますから内部の結露を助長させます。エアコンの水漏れの原因は様々です。24時間連続使用や夏の異常な暑さ、家の高気密化など使用環境は過酷になっています。エアコンメーカーだけでなく設計者や施行者は十分そのことを留意しておく必要がありますし、高性能な家であればあるほど施工には慎重さが求められます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月13日

コメント(0)

-

断熱材の中の配線は注意が必要

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日も快晴で気持ちのいい朝です。先日X(旧ツィッター)に成型されたウレタンの断熱材の中の配線について投稿がありました。電気屋さんが配線に接する断熱材を切り欠いていたことを問題にしていました。これは電気屋さんが正解なのですが、多くの投稿が断熱材の切り欠きを問題にしていました。家庭用の電気配線(VVF)の寿命は20~30年ですがこれは気中配線と言って、簡単に言うと配線周りに何もない状態での寿命。例えばグラスウールなどの繊維系の断熱材の中を配線した場合ではありません。この場合は配線周りが高温になりますから寿命はもっと短くなります。天井裏や間仕切壁と言った断熱材の無い所の配線と断熱材の中を通す配線では、寿命が違います。流れる電流によっても配線の温度は左右されますから注意が必要です。リフォームなどで30年程度経過した住まいの断熱材の入っている壁を剥がす時は、配線の劣化具合などを確認します。多くの場合異常は無いのですが、偶に配線に沿って断熱材の鏡面が黒くなっているところがあります。これはその回路に集中して電気が使われ、多くの電流が流れていたため高温になったと思われます。一般的のは余り知られていませんが、家庭用の電気配線(VVF)には寿命があります。相当程度安全側に設定されてますが、一つの回路を集中的に使えば配線は高温になり危険です。住まいの耐久性が伸びる中、将来的には配線の入替も考えておく必要があります。もちろん、場合によっては火災リスクもありますから、住まい手の方も一つの回路をたこ足で繋いで使わないなど、配線を高温にしないなどの注意が必要です。建築、設計側も外壁の断熱材のある壁にコンセントやスイッチなどの配線が来る場合は、配線層を別に設けることが推奨されます。一般の方はもちろん、設計者も配線(VVF)の寿命や配線が高温になることなどから火災リスクがある事など、理解が不足しているケースもあります。これから新築を検討される方耐久性のある家をお考えの方は覚えておいてください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月10日

コメント(0)

-

アグリトライさんの新たな取り組みは今後の住宅業界のあり方の一つ

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴で気持ちのいい朝です。先日の新住協の総会では、数多の情報がまとめて入って消化するのに時間がかかります。時間をかけて資料を見返したり、写真をもう一度確認しながら反芻している状態です。その中の一つにしなのいえ工房アグリトライの手まりのいえがあります。長野市にありますが、軽井沢への移住者の家が多く遠距離となり経費が増大するため、地元での施工を増やそうと企画したのが手まりのいえだそうです。注文住宅と同じ仕様での規格住宅です。6つほどのプランがあって、価格も表示してあります。今回の物件の性能はUa値:0.25Q値:1.06ηAC:0.9自然温度差:7.53度Q1.0住宅レベル1南北の敷地で南側の窓が少なくしか取れないため自然温度差(日射取得熱)の確保が限られ、Ua値はそれなりにいいのですがQ1.0住宅ではレベル1です。価格やデザインを含め、総合的な判断で仕様は決められているようです。建築家の飯塚豊さんが設計顧問に入られていて、建物は全て監修されています。住宅価格が高騰していく中、0から設計をしていく注文住宅では時間と経費が増大しますからこのような規格型でありながらそれをベースに設計する手法は今後も増えていくと思われます。伊礼さんのiworksを思い出していただくと分かりやすいと思います。ある定型があってそれをベースに個性や主張を入れる。変更できる部分と出来ない部分も出てきますが、ベースとなる建物のデザインが建築家とのコラボでしっかりしていることでかなり高いデザインレベルを確保しています。自然な素材を使い性能とデザインが担保され同時に耐久性もありお子さんたちの世代でも住み継ぐことのできる家です。価格は120万/坪前後(税抜き)長期優良住宅の必要面積は75m2で22.7坪あれば認定されます。2階建てであれば1階の面積は40m2以上そのためのプランである24坪プランも用意されています。大手のHMの家と比較した時、デザインと性能それに耐久性を考えるとお値打ちな価格とも言えるんじゃないでしょうか。24坪x120万=2880万(税抜き)ヨーロッパでも北米でも、日本であるような完全注文住宅と言うのは富裕層が建てる住まいであって一般的には日本でいう建売や規格型の住宅が主流です。つまり完全注文住宅はある意味贅沢なものという捉え方です。住宅価格の高騰を背景に、日本の新築住宅は今後は規格型の住宅が主流になると思われます。アグリトライさんの今後は注目に値します。p.s.現在日本では平屋がブームですが、平屋も2階建ての家に比べれば同じ床面積で比較すると価格が上がりますからある意味贅沢と言えます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月08日

コメント(0)

-

事前の相談が大事

おはようございます、紙太材木店の田原です。本日は大阪万博です。運がいいのか悪いのか天皇陛下も来られるようです。遠くからでも拝見できれば運がいいとしましょう。さて、先日住まい手の方から新しい洗濯機と乾燥機を購入したけれど排水の蛇口が既存のものと合わないと連絡がありました。乾燥機は水蒸気を冷却して水に変えて排水するタイプ。タンクに溜めて捨てることもできますし、(この場合は溜まった水を毎回捨てる必要があります)直接排水口に接続して捨てることも出来るのですが、同梱された排水ソケットが既存のものと合わないんですね。設置に来た業者は、無理やりなら接続できますが家を建てた建築業者さんに相談してくださいと言って帰っていったとか。いろいろ調べたり設備屋さんと相談したりしたのですが、既存の排水口に接続できる分岐させるための排水ホースセットがあるよう…それを試してみることになったのですが、メーカーによって使えるものが異なるので事前にメーカーに確認する必要があります。乾燥機に限らず、海外製の設備機器や照明などはネットなどでも容易に購入できますが、仕様の確認は必須ですしよくわからなければメーカーに問い合わせたり設計者に相談するといいでしょう。施主支給品というケースでは、施工に問題があるのか製品自体に問題があるのか分からないケースも出てきますから、そんな時どうするかと言うことも事前に話し合って置く必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月06日

コメント(0)

-

シャノン NS50の防犯ガラスについて

おはようございます、紙太材木店の田原です。新住協の総会、メルマガなどで発信している工務店もありますからご存知の方も多いと思います。270社程の工務店や設計事務所が参加しました。全国から集まりますから、資材や設備のメーカーにとっては絶好の機会となります。サッシや窓の会社だけで9社他にも換気設備で4社断熱材関係で5社など、総会の合間に各ブースを訪ねていろんな話ができます。もちろん今後発売する予定の機器もあって、設備機器の進化を感じさせます。そんな中、サッシメーカーのシャノンの担当者との話で明確になったのが、NS50の防犯ガラスの性能。紙太材木店では南面のガラスにNS50を使うことが多いのですが、このガラスは断熱性と日射の取得性の両方が優れているからです。従来のガラスは断熱性が良ければ日射の取得性が悪く、逆に日射の取得性が良ければ断熱性が悪くなるというものでした。NS50のガラスはその両方を満たしています。そして南面に使いますから台風や突風などによる飛来物対策として、防犯ガラスを採用しています。もちろん防犯対策と言う面もありますが、どちらかと言えば台風対策。NS50で防犯ガラスにした時に、断熱性と日射取得率がどう変化するか?その資料を今回、シャノンの担当者からいただきました。サッシの種類などでも異なるのですが、熱還流率、つまり断熱性については15%ほど性能が落ちます。イメージとしては熱還流率0.98w/m2Kが1.12程度となります。日射取得率については変わりません。Ua値競争や断熱性能等級を意識すると南面のガラスで15%も断熱性が落ちるのかと思いがちですが、住まい手の方にとって意識すべきは冷暖房負荷つまり冷房費がいくらか?暖房費は幾らになるか?同時に台風時の飛来物対策や防犯と言った安全性の考慮。それと、シャッターを設置した時の建物のデザイン的な外観。様々な考えが交差しますから設計者と相談しながら決めてください。もちろん、設計者が冷暖房負荷を計算できることが前提です。それと紙太材木店の場合NS50は防犯ガラスにしても、しなくても、価格は同じです。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月03日

コメント(0)

-

住み継がれていく性能

おはようございます、紙太材木店の田原です。新住協の総会で長野に来ています。善光寺や小布施、松本城などは来たことがありますが、長野市で宿泊となると初めてです。昨夜は理事会の後、地元の長野支部の方と蕎麦尽くしのお店で懇親会で、十分長野のそばを堪能しました。意外だったのは横浜や東松山と言った地域からは長野に来るのに時間がかかること。夢建築工房の岸野さんや鈴木アトリエの鈴木さんなどは、渋滞も入るので5時間ほどかかったとか。私は自宅からは260Km、3時間15分ほどでした。さて、以前あおもりGX住宅スタイルについてご紹介しました。その時は補助金はありませんとお伝えしましたが、理事の平野さん(青森の平野商事)から補助金が出るようになりましたと報告がありました。新築、改修共に120万円期間は3年今年度は30棟ほどの予定で来年度は棟数も増えるようです。もともとこれらの地方自治体による住宅補助金は県の予算で組まれますが、青森の場合知事の方針で限られた人しか住宅を建てられないのにそこに税金の補助金を出すことはしないと言うものでした。そこで県の税金が無理ならその他にあたってみようということで、IBEC(環境共創イニシアチブ)のサスティナブル建築物等先導事業に応募して採択されました。このIBECの先導事業に地方自治体の応募で採択されたのは初めてと言うことで、来年以降他の自治体からの応募が増えると思われます。性能向上のための住宅の補助金。誰もが性能の良い住宅を建てられればそれに越したことはありませんが、現実には難しいものがあります。基準法をぎりぎりクリアした住宅が今の日本では空き家になっています。なぜなら国の定める基準はその時代の最低基準だからとも言えます。(従来は目標基準と勘違いしていた)時代とともに年月とともにそれらの基準だけでなく、多くの人の意識も変わっていきます。それはより安全に、より暮らし易い方向へと変化していきます。一度建てられてしまった住宅は、そんなに簡単に性能を向上させることはできませんし、それをしようとすれば多くの費用が掛かります。結果的に見捨てられ、空き家になっていったのが日本には数百万戸あります。地域社会にとっても相続された方にとっても地方の自治体にとってもどうしようもなく手をこまねいているのが現状です。どこかでこの負の連鎖を断ち切る必要があります。地方の自治体が補助金を出してでも税金を使ってでも住まいの性能を向上させようとする理由は、ここにあります。住宅は個人資産であると同時に社会資産でもあります。子供たちの世代その次の世代まで住み継がれていく性能を持つ必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月01日

コメント(0)

-

経験済みの方から話が聞けるMOKスクール

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝から雨ですが、9時頃には止みそうな予報でした。30日から2日まで新住協の総会が長野で開催されるので、月初めの会議と掃除が今日に変更になっています。雨が止めば土場の草刈りですが止まなければ工場内の整理整頓です。週末は二つ、MOKスクールと一日市場北町の家の断熱、気密の構造見学会。MOKスクールは今回が今年4回目の講義ですが、初リアル参加。ZOOMでも配信されるのでアーカイブでも視聴できますが、リアル参加は同じ講義でも得るものが沢山あります。隣の席は、ゆっくりばこ の西さんでした。新住協や空調講座、KKBなどの会で一緒なので、講義前や休息中にあれこれ話しができます。西さんだけでなく参加者の多くや知り合いは、どれかの勉強会で会っているので新しい取り組みの話しやその経過などの話しがお互い聞けますから懇親会は外せません。懇親会は3次会くらいまで用意されてますから宿泊組は体力の続く限り・・・このような会でのお約束は、聞くばかりではなく自分の新たな取り組みや考えを話すことでしょうか。つまり、ギブアンドテイクもちろん、失敗談でも問題はありません。建築の中で自分が経験できる範囲は限られています。それに新たな取り組みと言っても大抵既に誰かがやっています。毎回、7、80人は参加していますから住宅建築の実務者は参加必須の勉強会です。今回の講師は棲栖舎桂の桂山さんとバウムスタイルアーキテクトの藤原さんどんなお話だったか一言では書けませんが、設計事務所や工務店経営者にとってとても参考になる話でした(^^♪特に桂山さんの取り組みは一つのスタイルとして今後広がっていくでしょう。このブログの読者の中には実務者の方も多くいますから興味のある方は是非一度MOKスクールに参加してみてください。得るものが多くあります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月29日

コメント(0)

-

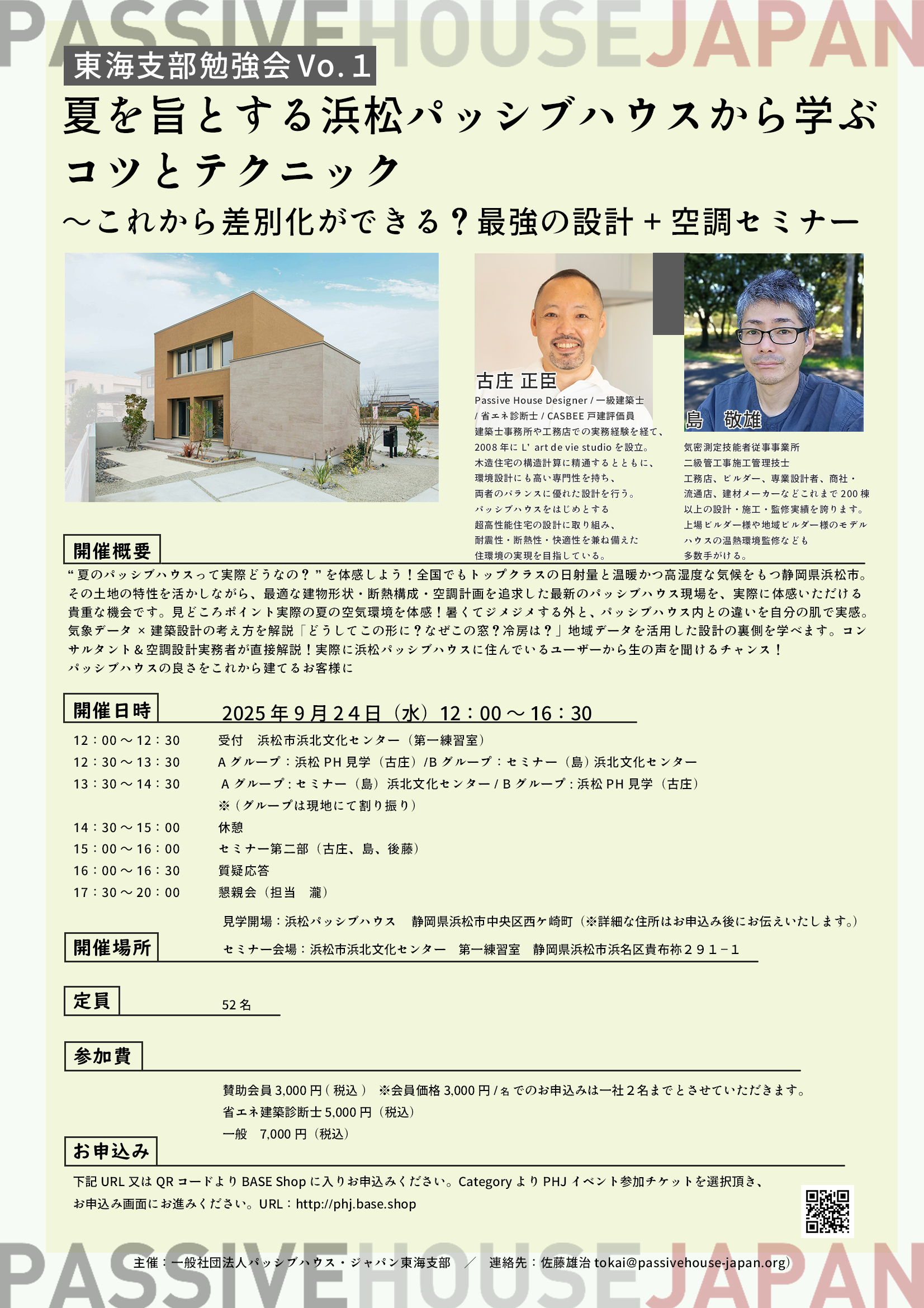

ηAC(イーターエーシー)の話し

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は朝一番で浜松から帰りました。高速で2時間ほど。行きは新東名でしたが途中3車線になり、追い越し車線の車が時速90Kmで走ってる私をどんどん追い抜いていきます。暫く走っていたら制限速度の表示があって、普通車は120kmと出ているではありませんか。いつの間に・・・さて、PHJの勉強会一般の方向けでは、ηAC(イーターエーシー)平均日射熱取得率の話しです。いくらUa値が良くても、この値が大きいと暑い家になってしまいます。日射と言うと陽射しだけと感じるかもしれませんが、それは専門的には直達日射といいます。これだけだと曇っていれば日射がないから大丈夫と考えがちですが、天空日射と言って、曇りなんて関係なく四方八方あらゆる方向からくる日射があってこれを天空日射と言います。なのでサッシからだけでなく、屋根や外壁、玄関ドアなど家の表面すべてから日射熱が入ってきます。簡単に解説すると諸条件はありますがそれは飛ばしてUa値0.46ηAC0.8の家熱貫流負荷1380w日射熱負荷は1440w換気負荷1395w室内発熱550w合計3385wUa値0.34ηAC1.8の家熱貫流負荷1020w日射熱負荷は2700w換気負荷1395w室内発熱550w合計4645wUa値は0.46と0.34で圧倒的に0.34の方が上ですがでも冷房負荷は0.34の家の方が多くあります。一般の住まい手の方にとって本当に知りたい情報は、暖房費がいくらかかるか冷房費がいくらかかるかであってUa値や断熱性能等級ではないはずです。それを知るには、暖房負荷と冷房負荷がどれだけかを知らないと出てきません。GX志向型住宅でUa値は〇〇ですから10畳用エアコン一台で隅々までくまなく暖かく、涼しいですよなんて言われたら外気36度湿度55%の時室内を気温26度湿度55%にしようとする時の冷房負荷を聞いてみてください。多分嫌われますが・・・本日のお話は講師で来られた島敬雄さん講義の一部を切り抜いたものです。もっとお知りになりたい方は島敬雄さんの HPをお訪ねください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月26日

コメント(0)

-

湿度の高い浜松で勉強会

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も18度で快晴、気持ちのいい朝です。9月は祭日が二日あります。通常、住まい手の方との打合せは土日に集中しますが、祭日があるとその日もできますから仕事が捗ります。昨日もその前の祭日も、午前と午後で合わせて4件の打合せが出来ました。仲間内の工務店では午後は2件入れて一日3件打ち合わせるところもありますが、それは流石にしんどい・・・さて本日はPHJの勉強会で浜松。浜松と言えば工務店激戦区。デザインでも性能でも、各工務店が凌ぎを削っている地区です。ぱっと思い浮かべるだけで樹々匠建設扇建築工房足立建築石牧建築マルベリーハウスetc性能やデザインにこだわりのある浜松の人は、一通りこれらの工務店を廻ってどこで建てるか決めるんだとか・・・海に近く湿度が他の都市よりも高いといつも言ってる足立さんの浜松です。今年のような気温も湿度も高い夏が、これからも全国的に続くと思われますが浜松ではどう対処しているか?ポイントは空調ですが、前提としての断熱や気密と言った建築構造も見逃せません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月24日

コメント(0)

-

東海地方の人は知らない住宅雑誌 Replan

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は17度でようやく肌寒いくらいの朝になりました。湿度は81%ですが、絶対湿度は10gちょっとで気持ちのいい朝です。昨日は草刈り。原野かと見まがうほどで、一部は草ではなく既に木になっていて背丈も2mあるものもあります。6月に草刈りをしてから放置していたためですが、仮払い機では無理で刃の付いた丸鋸の草刈り機を併用しながら使います。朝7時半から休息を取りながらでしたが終わったのは3時近く。猛暑だったらとても無理ですが、気温が30度程度でしたから無事終了しました。草刈は早めにと痛感した次第。先日、Replan青森が届きました。北海道や東北、それに関東や大阪でも、それぞれの地域の住宅が紹介されている昔ながらの住宅雑誌です。残念ながら東海版はありません。もともと北海道の雑誌で順次、南下してるイメージです。雑誌のコンセプトは性能とデザインなので新住協の鎌田先生も寄稿されています。この手の雑誌は一昔前は数多くありましたが、明確なコンセプトが無く単に工務店やHMの家の紹介だけの雑誌は、ネットとの競合で今はほとんどが淘汰されました。Replanに掲載されている工務店や設計者の家は、雑誌の編集側が取捨選択していて、どんな家でもお金さえ出せば掲載されるわけではなさそうです。Ua値も0.2から0.3C値も0.3以下同時にデザインもとなると数は絞られてきます。北海道から順次南下してきて関東まで来たら東海地方を飛び越して、関西に行ってしまいました(無念)北海道は季刊東北は各県で年刊関西は?臨時増刊号も時々出てます。発行元は札促社で新住協の広域推進会員でもあります。東海地方の方は性能とデザインの家となると自力でネットで探す必要がありますが、アマゾンなどでも購入できますから参考になさってください。さて、性能ですが近頃はReplanのような雑誌でも断熱性についてはUa値優先。新住協もパッシブハウスもUa値ではなく、冷暖房負荷が基準。住まい手にとってはUa値や断熱性能等級よりも、年間の暖房費や冷房費がどれくらいかかる家なのか?そちらの方が大事なんじゃないでしょうか?冬はやっぱり寒いですし、夏はどんどん暑く長くなっていきます。Ua値や断熱性能等級はいいのになんでこんなに暑い?そんな家にならないためにはどうしたらいいか?どんな設計が必要かと言うことで一日市場北町の家断熱と気密それと〇〇の見学会場所:岐阜市一日市場北町開催日:9月28日(日) 10:00~15:00(完全予約制)延べ床面積:93.67m2構造:二階建て 耐震等級3(許容応力度計算)性能:断熱性能等級7(Ua値0.25)気密性能:C値0.2(全棟平均)見学内容:構造、断熱、気密、耐久性、空調計画、〇〇お申し込みはこちらから紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月22日

コメント(0)

-

あまり知られていない 森林づくり 山づくり

おはようございます、紙太材木店の田原です。ようやく暑さも峠を越えたようで今朝は22度日中も30度を越えますが、以前のような35度を越える猛暑日は無くなりそうです。首都圏の新築マンションの価格が、2か月連続で一億円を超えたそうです。愛知県の新築マンションも平均70m2で5000万を越えています。住宅の値段も上がってますが、マンションは価格転嫁が比較容易ですから住宅以上の値上がりです。ただ、住宅も既に10月分から木材値上げの連絡が取引先数社から来ています。これは北米の木材の値上がりによるものです。紙太材木店の場合岐阜県産材の柱や梁を使用しますが、国内で大勢を占めるアメリカ産材が値上がりすれば、それに引きずられる形で県産材も上がってしまいます。同時に国内で販売するより海外で販売した方が値段が高ければ、輸出されてしまうことになります。資源を国内ではなく海外輸出することを、学校では途上国経済と習いました。以前、西方設計の西方さんが秋田の杉の官材(営林署)が中国に輸出され、ウッドデッキやウッドフェンスになっていることを嘆いていましたが、既に現実になっています。バイオマス発電も本来は間伐材や端材での発電を想定してましたが、現実には柱や構造材として出荷できる材が、発電のために燃やされています。補助金を含めたいびつな産業構造によるもので従来の政府の施策に問題があるのは明らかで、米も林業も改革は待ったなしの状況です。先日森林組合からの依頼で、企業との協働による森林づくりに紙太材木店の山楠の山の利用の承諾をしました。50年ほど前に植林した山で広さは96000m2ほどですが、近隣の他の所有者の分を含めると更に広くなります。川辺町の山楠公園に隣接してますからアクセスも容易です。一般の方にはあまり知られてないかもしれませんが、林野庁が20年ほど前から提唱し岐阜県でも既に30を超える森で活動が行われています。例えばトヨタ紡織の「環境の森 加子母」ブラザー工業の「ブラザーの森 郡上」アサヒビールの「アサヒビール木曽川水源の森 みたけ」サントリーの「サントリー天然水の森 ぎふ東白川」企業だけでなく市民団体の登録もありますから、森林づくり 山づくりに興味のある方は是非ご参加下さい。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月19日

コメント(0)

-

雨漏れの瑕疵保証は10年が期限だけど・・・

おはようございます、紙太材木店の田原です。何と言う暑さ・・・昨日は一日市場北町の家で防水検査。エアコンのスリーブ周りや屋根と壁の取り合い、外壁から飛び出ている梁廻り、サッシ廻りなど。雨水の進入の可能性のあるところを重点的に確認します。雨漏れしてもらっては困るので、二重三重の備えが必要です。ここを突破されても次が備える、さらにそこが突破されてもその次がと備えるのですが、防水資材も経年による劣化は避けられませんから何重もの備えが必要になります。もちろん人気のバルコニーの防水もFRPですから劣化します。大手のHMの保証延長では、バルコニーのFRP防止のやり替えが延長の条件になっています。その他に防水紙については、2020年のJBNの環境委員会での浜松の足立さんが報告や日経クロステックの記事が参考になります。5年ほど前に外壁の防水紙が問題になった時、工務店の多くが従来使用していた防水紙から一斉に切りかわりました。ただ、耐久性のある外壁や屋根の防水紙は値段が高いんですね。屋根や壁の防水紙に何を使っているかで、耐久性に対する設計者の考えが分かります。劣化しない防水紙はありません。必ず劣化します。20年や30年では困りますが、JISの基準では耐久性適合試験の最低基準は30年から。30年?と思われるかもしれませんが30年です。JISでそうなっていれば、どんな防水紙を使うかは工務店や設計者の腹一つ。住まい手が確認しない限り要望しない限りお任せになる可能性が高い防水試験はあくまで防水施工が正しくされているか?で使用している防水紙が設計通りなら問題は無しとされます。社会全体が家は80年100年と住み継がれるもの、社会資産であると考えれば使用される資材の開発元もそれだけの耐久性を前提に資材を開発します。家は30年程度持てばいい家は消費財スクラップアンドビルドで世代が代わる度に建替えればいいと考える社会であれば、使用される資材の開発元もその程度の商品を出すことになります。80年持たせる防水紙なんてオーバースペックと言われることに。完成してしまえば記録に残っていなければ永遠の謎?ではなくて、雨漏れして初めて分かることになります。雨漏れの瑕疵保証は10年が期限10年以降の雨漏れは保証されません。よくできてますね。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月17日

コメント(0)

-

長期優良住宅の面積縛りは緩和する必要がある

こんにちは、紙太材木店の田原です。3連休最後の日、いかがお過ごしでしょうか。本日は打合せが複数あって更新がこの時間になりました。そんなことは分かっているのだから事前に書いておけばいいのですがなかなかそれが出来なくて・・・しかし、9月も半ばだというのに未だに猛暑日の予報がでていて今週も暑さが続きそうです。さて、最近の新築のご相談の傾向は平屋です。現在進めている打合せも、全て平屋です。お一人の方もいまして、一人住まいで平屋であればそれほど広さ(面積)は必要ありませんが、ここで立ちはだかってくるのが長期優良住宅の面積縛りです。長期優良住宅は75m2以上なければ認定されません。(2階建ての場合は1階が40m2以上)約22.6坪の広さですがお一人で住むには広いんですね。国交省の誘導居住面積水準では、都市部で3人家族が快適に住むための目安が75m2なので長期優良住宅も75m2なのですが、日本の独り住まい世帯の数は約1900万世帯全世帯数が5400万世帯ですから約35%が独り住まい世帯です。新築住宅では各種補助金の要件に、長期優良住宅であることが明記されています。また、中古住宅を長期優良住宅化するリフォームも推進されています。より良い住宅を後世の世代に遺そうとする施策はいいのですが、これだけ独り住まいの世帯が多いですし独り住まいでこれから新築を建てようとする方もかなりの数に上ります。都市部で3人家族が快適に住む目安が75m2田舎で一人暮らしはどうなるの?一人暮らしですから75m2の広さは必要ありません。一人暮らしでも快適に住める広さについても、目安の広さを出していただき長期優良住宅に認定していただきたいものです。住宅のコストは面積に比例しています。耐震性や断熱性、省エネ性を含めた各種の性能を上げれば、その総額は面積に比例して高くなっていきます。予算的な制約がある中、精一杯その性能を上げるには家の面積を小さくするしかありません。そこに立ちはだかるのが75m2です。4年前に建てた肥田瀬の家は59.62m2で18坪ご夫婦で住んでおられます。Ua値は0.3耐震等級3(許容応力度計算)一次エネルギー削減率は37%Q1.0住宅レベル360m2前後の広さのマンションであればマンションとしては一般的ではないでしょうか。独り住まいやご夫婦だけの住まいであれば、75m2も無くても十分に快適に暮らせます。日本における良質な住宅をより多く提供するには面積の縛りを緩和する必要があると考えます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月15日

コメント(0)

-

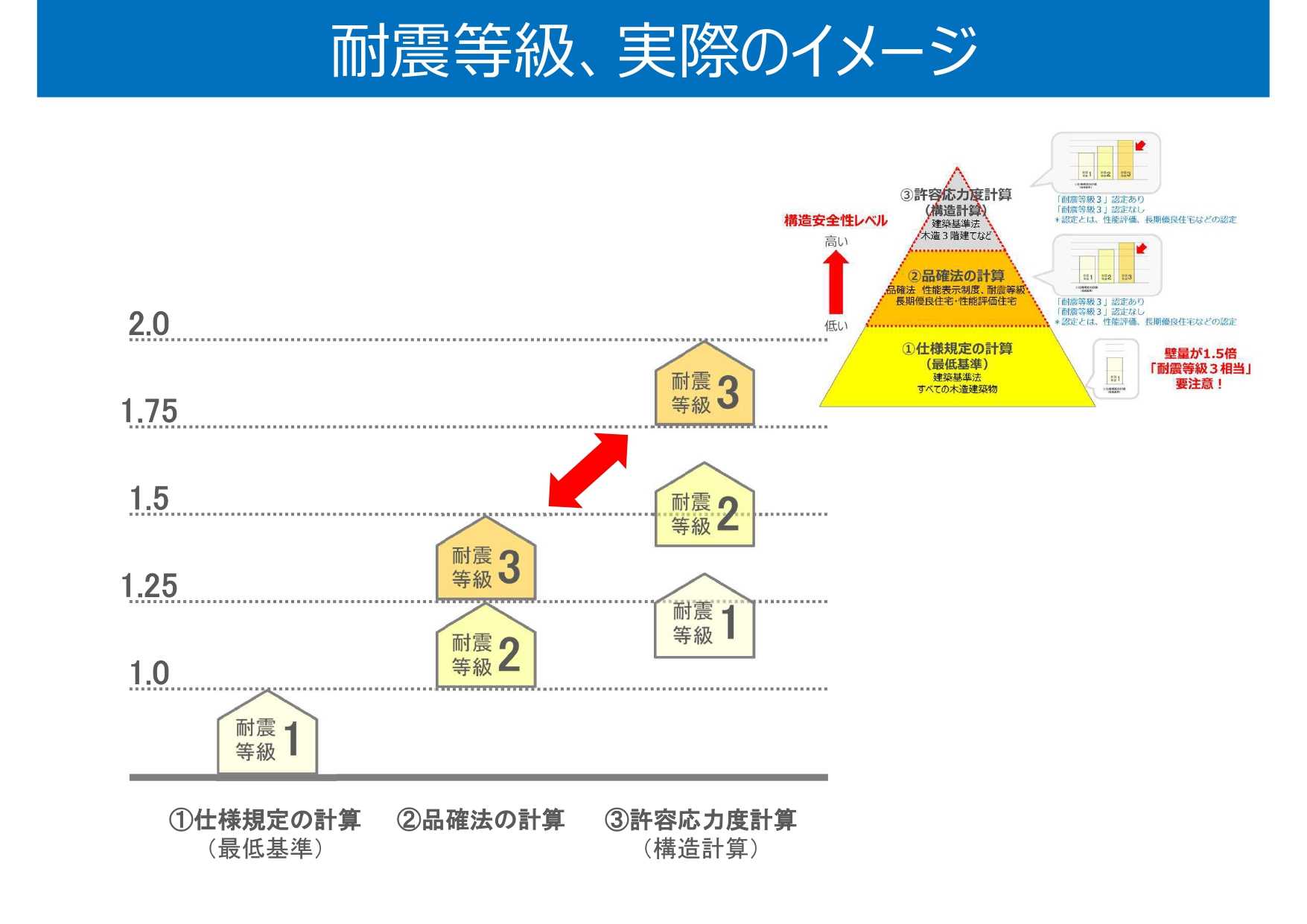

耐震等級3がオプションと言われたら そんなところに長居は無用

おはようございます、紙太材木店の田原です。すっきりしない天気ですが、蒸し暑さだけはそのままです。昨夜はエアコンを切って寝たら暑さで目が覚めてしまいました。エアコンで快適に寝る癖がついて、暑さに対する耐性が衰えているかもしれません。さて先日、許容効力度計算の耐震等級3について構造塾の佐藤先生のセミナーでの資料でお話ししました。その中で自動車のエアバックをたとえに、耐震等級3(許容応力度計算)の必要性を例に出しました。住宅において耐震等級3がオプションと言うのは、エアバックがオプションと言うのと同じという意味です。日本では2000年までに自動車のエアバックはほぼ100%達成されていますから、今更エアバックというと違和感があるかもしれません。しかし、エアバックは実は2種類あります。サイドエアバックあるいはカーテンエアバックと呼ばれるもので、側方からの衝突に対するエアバックがあります。欧米ではほぼ100%装着されてますが、実は日本での装着率は30%程度・・・日本は自動車を大量に輸出してますからそれらの車には装着されていて国内の車は30%安全に対する基準や人々の認識は、エアバックを見ても分かるように時代とともに変わっていきより強化されていく方向に進化していきます。耐震等級3も既に長期優良住宅では必須項目ですが、HMの取得率に比べ工務店での長期優良住宅の取得率は15%に満たない状況です。日本でもサイドエアバックの装着率は今後増えていくと予想されますが、同時に耐震等級3(許容応力度計算)についても5年後10年後にはそれが当たり前の時代になると予想されます。サイドエアバックを知っている30%の方と残りの70%の方では安全性に大きな開きがあります。耐震等級3(許容応力度計算)でも同じことが言えます。住宅の耐震性は、自動車における安全性と同義語と考えると分かりやすいと思います。これから新築を検討される方は許容応力度計算での耐震等級3を住まいにおける安全性と考える必要があります。それがオプションと言われたらそんなところに長居は無用です。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月12日

コメント(0)

-

「あおもりGX住宅スタイル」

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は半日現場作業でした。サッシの廻りや梁が外壁を貫通する部分の確認です。外壁を貫通するエアコンのスリーブや引き込まれる電線周りも、要確認です。しかし、半日外にいると汗だくどころではなく、体力勝負の暑さでした。自分でもよくこれだけ汗が出るなと感心してしまいました。先日、「やまなしKAITEKI住宅」の事を紹介しましたが今回は「あおもりGX住宅スタイル」補助金はありませんが、県が基準を設けています。同時に県内の設計事務所や工務店を「あおもりGX住宅ビルダーズ」として一定の要件を設けて認定しています。ビルダーズになるには一定の要件があって、気密や断熱性能の施工実績が一定レベル以上である必要があります。同時に建築士会などの公の団体に所属していることも条件になっています。新住協の青森支部もその団体の一つになっています。普及目標は、2035年までに県内の住宅着工に占める割合を50%としてそのうち断熱等級5以上が100%断熱等級6以上を50%としています。補助金はありませんが、頑張って性能の良い住宅が広まればいいですね。自治体の性能の良い住宅に対する施策は様々です。長野県の「信州健康ゼロエネ住宅」は新築の補助金は最大200万第一期の募集枠210軒は既に90%埋まっているとか第二期の募集も11月から始まる様です。やまなしも信州もどちらも補助金を受ける要件として、長期優良住宅が入っています。要件を読むと一次エネルギー削減と〇〇%とか条件は色々あるのですが、長期優良住宅はどちらかと言えば最低基準として要件の一つに入っています。ここがスタートですよ、その上で県産材を使ってくださいとかゼロエネルギーにしてくださいというイメージです。地方の自治体による住宅に関する施策は、今後も増えていくと思われます。それはするかしないかでは無くいつなのか?岐阜県でも県産材に対する補助など出ていますが、先進的な他県に比べ今一つインパクトが無いと感じてしまいます。岐阜県の人口推移は次のように予測されています。2020年で197万人2050年には136万人2070年には96万人45年後には半減する訳で、今でさえ空き家対策に自治体は難儀しています。今年建てられた家は性能のいい悪いは別にして2070年でまで十分に持ちますが、性能が悪ければ誰が相続しても空き家になることは確実です。今年35歳で家を建てると2045年は80歳平均寿命からすればまだ住んでいます。その後、家がどうなるかは自分で想像力を働かせる以外、誰も教えてくれません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月10日

コメント(0)

-

許容応力度計算と品確法の耐震等級3は何が違うのか

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週も暑さが続きそうですが朝晩は少し、気持ちだけ涼しくなったように感じます。本日は、先日の佐藤先生のセミナーのご紹介です。耐震等級3について実務者でも、実はあまり理解してないところについてです。耐震等級3が実は一つでは無く複数あるんですが何が違うのかについての話しです。図や資料はセミナーで使用されたもので、どんどんお使いくださいと許可を得ているものです。耐震等級には品確法の計算と許容応力度計算(構造計算)の二つがあります。もう一つ仕様規定と言うのもありますが、これは等級1しかなく最低基準(確認申請が通る)図の右上を拡大します。許容応力度計算と品確法の耐震等級3では耐震性のレベルが違います。レベルが違うのに同じ耐震等級3という名前なので、多くの方が混乱しますし誤解される部分です。実は長期優良住宅では昨年まで耐震等級2が必須でしたが、今年からは耐震等級3が義務付けられています。耐震等級3ならどちらでも申請は通ります。低い方の品確法の計算での耐震等級3でも大丈夫・・・じゃあ、許容応力度計算(構造計算)の耐震等級3と品確法の耐震等級3は、何が違うのかというと計算されている項目が許容応力度計算に比べ、圧倒的に少ないのが品確法と仕様規定です。表の左の欄に計算項目があります。例えば上から4番目に筋交いの向きという計算項目があります。柱の間にたすき掛けしていれる木材ですが、その向きは品確法では考慮されません。どちら向きに入れても入っていれば大丈夫と言う計算ですが、つっかい棒のように入れる筋交いですからその向きは当然考慮されるべきですがその計算はされません。上から9番目には太陽光パネルを屋根に載せた時の偏荷重設計の項目があります。これは南側の屋根にパネルを載せれば南側が重くなりますからそれに合わせた壁の配置や数が必要ですがその計算はされません。一般の方が想像している耐震等級3は、許容応力度計算(構造計算)だと思いますが実は同じ耐震等級3でも品確法の計算と言うのは様々な項目を端折ってある計算です。どちらでも長期優良住宅の申請はできますが、その違いを理解した上で申請してください。設計者から品確法の耐震等級3で十分ですよと言われたら眉につばをつけて、その根拠をお聞きください。表が小さくて見にくいので拡大しておきますね。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月08日

コメント(0)

-

工事中見学会のご案内

おはようございます、紙太材木店の田原です。木曜、金曜と雨の予報が出ていましたが、熱帯低気圧がいきなり台風になって大雨になるのは予想外でした。と言うのも、明日6日の土曜日は地元、川辺町の花火なんですね。実はすごく人気があって東海地方の花火ランキング第一位なんです。明日は晴れの予報ですが、川辺町の花火は飛騨川の上に台船を置いてそこから打ち上げますから、川が増水して流れが速くなると台船が係留できません。いくら当日晴れていても打ち上げは無理。今日、雨が降らなうように願うばかりです。昨日は構造塾の佐藤実さんの研修会。2.5時間休みなしでしたが、実りのある勉強時間でした。一般の方に覚えておいていただきたいのは許容応力度計算で耐震等級3は普通の事、オプションでもなんでもないということです。エアバックや火災保険と同様当たり前のもの。予算オーバーしましたから耐震等級は下げますねなんて悪魔の囁きに耳を貸さないでください。さて本日は、【一日市場北町の家の工事中見学会】のお知らせです。テーマは、これが温熱環境のトップランナー紙太材木店の隠れた性能です!住まいの温熱環境は、Ua値や断熱性能等級だけでなく日射の取得や遮蔽、空調計画で決まります。しかし一般にはUa値や断熱性能等級だけが注目され、その数値だけで判断される傾向にあります。【一日市場北町の家の見どころ】完成した後では全くご覧いただけない構造だけでなく、住まいの質を左右する隠れた部分に使われる耐久性のある資材や、暮らし易さを左右する空調計画や、目に見えない空気や熱の流れを解説します。場所:岐阜市一日市場北町開催日:9月28日(日) 10:00~15:00(完全予約制)延べ床面積:93.67m2構造:二階建て 耐震等級3(許容応力度計算)性能:断熱性能等級7(Ua値0.25)気密性能:C値0.2(全棟平均)見学内容:構造、断熱、気密、耐久性、空調計画まだ、HPには案内を出していませんが、読者の皆様には先行してのご案内になります。近々HP上に案内を出しますので乞う、ご期待であります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月05日

コメント(0)

-

「やまなしKAITEKI住宅」 地方の自治体はなぜ補助金を出すのか

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週だけでなく、来週も暑さが続く予報が出ています。ある意味、夏は9月一杯続くと覚悟を決めた方がいいかもしれません。さて、山梨県子供の頃、山はあっても山無し県などと言っていたことが思い出されます。それ以外では10年ほど前に甲府市に1mの積雪があったことが思い出される程度で、それほど山梨県を意識したことはありませんでした。それが今週の新建ハウジングで「やまなしKAITEKI住宅」が10月からスタートと報じらました。基準が1から4まであって、最低基準の1は長期優良住宅であること最高基準の4は・一次エネルギーの削減率35%以上(再生可能エネルギーを除く)・一次エネルギー削減率100%以上(再生可能エネルギーを加えて)・県産材の使用量5m3以上で木材使用量の30%以上尚且つ合法性が認証された木材であることその他に申請にあたって必要なのは、設計住宅性能評価書長期優良住宅認定通知書同完了報告書気密試験結果報告書です。補助金の額は新築では最大260万になります。最大と言うのは、様々な補助金を合計すると260万になるということです。これは国が実施している子育てグリーン事業との併用も可能と言うことす。一般に、県が行う補助事業は国の予算が入っていると併用はできません。併用ができるということは、補助金は山梨県独自の予算と言うことになります。山梨だけでなく、鳥取や長野、山形や札幌と言った地方の自治体が、高性能な住宅には補助金を出すにはそれなりの理由があります。補助金は税金ですからその対象や要件は厳しく監査されます。それをクリアできているということは、そのような住宅が地域にとって公益になるという判断に基づいています。耐震性や省エネ性の低い住宅は人口が減少していく中、今後空き家になることが分かっているから建ててもらっては困ります。なので、一定の性能以下の住宅は今年の4月から建てられなくなりました。今後の新築住宅の性能をいかに高いレベルに誘導していくか「やまなしKAITEKI住宅」はその施策でもあります。もちろんリノベーションでも補助金は出てます。こちらは最大400万円築浅の住まいであれば、かなりの補助額になりますから山梨で既に家を建ててしまった方にも朗報と言えます。もちろん、建てる前に性能を上げておいた方がトータルな出費は抑えることができます。新築を検討される方は、なぜ地方の自治体がこぞって性能の高い住宅に補助金を出すのか検討している住宅のレベルはどの程度か今一度考えて見ても損はありません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月03日

コメント(0)

-

夏の湿度コントロール次第で変わる快適性

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は竹林の草刈り朝7時前から草刈り機のエンジン音が、至る所から聞こえてきます。名古屋が40度、岐阜も39度などと予報が出てましたから、暑くなる前の早朝から草刈りです。暫く放っていましたから草は伸び放題。高をくくっていたらそんな甘いはずは無く。2時間半もかかってしまいました。さて以前、絶対湿度のコントロールの事を書きましたが今月の建築知識ビルダーズで青森の菊池組の菊池さんが具体的な手法を解説しています。家アカ界隈の方には、以前から知られていたF式は家の中の温度を下げる事より除湿することを主眼に置いた空調方式です。年々暑くなる日本の現状のエアコンの仕組みでは湿度を下げようとすると温度を下げるしかなく、断熱や気密が強化された住まいではすぐに設定温度に達してしまい、サーモオフと呼ばれる状態になります。これはエアコンが設定温度に下がったと認識して冷房機能を止めて、送風モードに移行してしまう事です。送風モードに移行すると室内機の中の結露水を室内側に水蒸気として吹き込むことになります。(湿気戻りと言います)加えて、冷房機能が止まれば除湿もされなくなります。トリプルパンチで(外気は常に入ってくる)(湿気戻りで室内側に水蒸気)(エアコンサーモオフ)快適な温湿度空間にはなりません。菊池さんが解説していたポイントは24時間換気で外気の高湿度の空気が持っている水蒸気を家中に拡散する前に捕まえること冷たい空気は下に暖かい空気は上に行くことを意識すること同時に何らかの圧力差が無いと空気は動かないと意識する(イメージは空気はサラサラではなくネットリで簡単には動いてくれない)部屋の空気の入り口と出口を意識し、除湿された空気の流れを作ってあげること年々暑くなっていく日本の夏では以前は夏型結露を意識することは余りありませんでしたが、将来40度越えも普通と考える必要があります。その場合、温度を下げる事だけを意識していると夏型結露の危険性が増します。菊池さんが解説しているのは温度は下げ過ぎずに湿度を下げる湿度コントロールとその除湿された空気の流れを作ってあげる手法です。設計者のみならず、これから家を建てる計画のある方にも是非知っておいていただきたい事です。Ua値や断熱性能等級GX志向型云々と言うのは残念ながら快適な住まいのごく表面的な指標でしかありません。夏の水蒸気対策湿度対策が出来ているかどうかで、夏の暮らし易さは大きく変わります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年09月01日

コメント(0)

-

1種全熱交換機が故障したら

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の朝は以外に涼しく23度。ようやく秋かと思ったのですが、日中は36度と予報通り真夏の暑さでした。先日、点検を依頼されて築15年の住まいに行ってきました。建てた業者が倒産したため定期点検が出来ないということで、履歴情報を保管している会社から依頼されました。長期優良住宅では維持保全計画を立て、住宅の履歴情報を蓄積する必要があります。建築時の設計図書である意匠図面や構造図面仕様書なども含まれます。それを建てた会社だけでなく第三者の会社が最長75年間保管します。住まい手はいつでもその情報にアクセスできますし、リフォームなどの履歴も都度入力することができます。15年ほど前の建物ですが、1種の熱交換機が1階と2階の天井にそれぞれ設置されています。2階の天井点検口を開けてみると目の前に換気装置の配管が見えます。そして、その上に吹付の断熱材があります。桁下断熱という施工ですが、そこから上には点検口が無く小屋裏には上がっていけません。15年前に建てられましたから2010年ですがこの一種の全熱交換器の発売は2004年。生産を終了したのが2012年、今から13年前に廃番になっています。熱交換機の寿命は15年程ですからいつ故障してもおかしくありませんが、問題は同じものがあるかどうか・・・無ければ選択肢は交換と言うことになりますが給気や排気のダクトの本数や直径は決まっていますから、全く同じでなければ全てやり替えることになります。その場合、配管もやり替えです。そのためには、2階の天井も1階の天井も給気口がある部屋の天井はダクトのやり替えの為かなりの面積を剥がすことになります。少なくても50年間住む家で長期優良住宅であれば、次の世代であるお子さんたちの世代も住むことができます。住まいの寿命は100年でも換気装置の寿命は15年程機械設備は寿命があります。1種の全熱交換機は、壁掛けエアコンのようにどのメーカーのものでも取付方法も給排気口の数も直径も同じで故障したら容易に他のメーカーのものに交換できるという訳ではありません。どのメーカーのものか故障対応がどれくらいの期間あるのか発売開始がいつ頃で生産終了予定があるか既存製品の対応は今までどうしていたのか20年後、故障した時最悪の場合どんな対応になるか1種の全熱交換機を勧めた設計者からメリットやデメリットそれにリスクも含めて、納得のいく説明をお聞きください。日本輸入換気システム連盟紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月29日

コメント(0)

-

夏季の24時間エアコン連続使用の落とし穴

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週も暑い日が続きます。昨夜は寝る時に、ちょっと涼しいなとエアコンを切ったら朝方に暑くて目が覚めました・・・わが家では寝室のエアコンとリビングのエアコンを夜と昼で使い分けてる形です。寝ているのは30年ほど前に建てた2x4の離れ。内窓が付いている以外は、それほど断熱材が厚い訳ではありません。最近仲間内界隈で話題なのが、夏に24時間エアコンをつけていると室内側の冷媒管が常に濡れてる状態で乾く時間が無くて、錆びてしまい故障するというもの。但し、メーカーや機種によっても差があるようです。一部のメーカーでは、対策をしているようです。メーカー側に言わせるとエアコンの夏季の3か月間24時間連続使用は想定外で、常に濡れてる状態が続くので錆びるのは当然故障するのも当然寿命が短くなるもの必然とか・・・しかしながら今年のような暑い夏が、今後も予想されています。最近は住まいの性能がいい家ほど、1台のエアコンで連続運転をしています。連続運転の場合、早ければ3~5年で故障のリスクがあるようです。メーカーの想定耐用年数は連続運転をせずに10年程とか。連続運転の場合は寿命が半分から三分の一になるようですが、悩ましいのは今現在ではどのメーカーとかどの機種かがはっきりしないことです。夏季にエアコンをつけたままにして室内を過ごし易い温度にすることが推奨されていますが、頼りになるのはエアコンだけです。エアコンメーカーには夏季の3か月間24時間連続運転を想定して早急に対策を講じていただきたいものです。紙太材木店の家でも2階のエアコンで24時間全室冷房をしていますが、今のところ住まい手の方からエアコンの不調の連絡はありません。計算上はエアコン一台でも家中冷房できますが、実は1階と2階それぞれにエアコンが設置してあります。今後しばらくの間、昼間と夜間でエアコンを使い分けて頂く必要がありそうです。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月27日

コメント(0)

-

チルい窓辺をどう作るか

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の夜、珍しく夕立がありました。前回雨が降ったのが、お盆前の12日ですからほぼ2週間ぶり。雨が降らないと土場の草も生えてこないので助かりますが、異常な暑さが続いてますから雨が降るのはウエルカムです。以前、月刊アーキテクトビルダーにチルい窓という特集が載ってました。恥ずかしながらその時まで、「チルい」って何かな?で早速調べてみると落ち着くとかリラックスできるという形容詞。語源はchill out誰が使っているのか聞いたことがないチルい・・・工務店向きの雑誌ですから、チルい窓については主にそんな窓を作るための基礎知識が出てました。主に技術的なことで窓面積は外壁の〇%とか方位によってガラスを変えたり日射遮蔽とか通風とか窓の大きさ、高さetcそれで、チルい窓になるかもしれませんがどちらかと言えば住まい手にとっては、チルい窓よりチルい窓辺になるかどうかの方が気になるような気がします。窓辺でくつろげるかどうか日本の住宅街では通りを行く人の視線は気になるものです。それほど広い敷地があるわけではありませんから、窓辺でくつろいでいる時に通りを行く人と視線が合えばお互い気まずい思いをすることになります。チルい窓辺に、チルい窓は必要最低限で更に他人の視線や日射を気にしなくてもいい工夫が必要です。折角そんな窓にしたのですから。真夏でも南側の掃出し窓の前でくつろげる工夫。他人視線を気にしなくてもよくするには、木塀や植栽など道行く人の視線を遮るものが必要ですし朝日や西日を遮る工夫も求められます。四季を通じてくつろげる窓辺は、Ua値や断熱性能等級だけでは得られません。設計者はチルい窓や住まいの性能だけでなく、プラスアルファの工夫や提案が必要。それが出来なければ、チルい窓辺にはなりません。チルい窓辺をどう作るかそれが今年の住宅業界のトレンドです。知らんけど。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月25日

コメント(0)

-

黒い色の外壁ほど室内に流入する熱量は多い

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は事務処理や耐震診断のまとめでした。一昨日、恵那市で開催された鎌田先生の新住協の研修会。名古屋から恵那市はそれなりに時間がかかります。岐阜や愛知だけでなく、山梨や富山、滋賀や石川、新潟などからも来られてますし80名ほどの参加者のうち20名ほどが新住協以外の参加者でした。2時間ほどの講義で100ページ分の資料ですからかなりのペースです。密度も濃いですから復習は必須でしょう。講習の中で一般の方にも知っていただき興味を持って頂きたいこと。色々あるのですがその中の一つが外壁の色。皆さんも黒い服と白い服では、黒い服の方が暑いとか黒色の方が熱を吸収しやすいというのはご存知かと思います。黒い色は熱(日射)を吸収しやすく反対に白い色は熱を反射します。最近は外壁の色が黒あるいは濃紺と言った黒に近い色の外壁も目にします。では、黒い色の外壁と白い色の外壁を比べた時、外壁から流入する熱量はどれだけの差があるか?夏季における室内側表面熱流(外壁から流入する熱量)時間帯によって異なりますが、もっとも流入する時間帯は16時頃です。その時刻の黒い外壁は2.0~2.2w/m2中間色の外壁は1.0~1.3w/m2白い外壁は0~0.08w/m2外壁から熱が流入します。外壁が160m2あるとすると黒い外壁は約320w中間色は約160w白い外壁は約10w白い外壁は一日を通してほとんど流入しないかしてもごく僅かですが、黒い外壁は一日に換算すると約1.8Kwほど流入する計算です。夏は流入すると困りますが、冬は入ってくれればありがたいですね。(もっと少ないですが)夏を少しでも涼しく過ごしたい方エアコン代を節約したい方は、黒い外壁にするのなら付加断熱がお勧めですね(^^♪外壁の色や断熱を考える時の参考にして頂ければと思います。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月22日

コメント(0)

-

主なテーマは 夏をいかに過ごし易くするか 新住協中部東海支部の研修会

千種の家おはようございます、紙太材木店の田原です。今週は晴天続きの予報、青い空が気持ちいいですね。酷暑の気温になる前の午前中だけですが・・・先日、千種の家の半年点検に行ってきました。暑い日が続きますが、快適に暮らされているようで一安心です。さて、そのお隣の家ほぼ同じころに建ちました。写真は建物の東面です。シャッターの付いているところは全て閉じられ、シャッタの無い窓も全て内側からスクリーンが下ろされています。午前中は強烈な日射が差しますから何らかの日射遮蔽が必要ですが、それが金属製のシャッターとなると表面温度はかなり高くなります。シャッターを閉めていても窓の近くによれば、熱せられた赤外線で熱を感じることになります。シャッターを閉めるよりサッシの外に吉津を立てかけておく方が効果がありますし、無機質な今風な建物でも見た目に風情が感じられますからお勧めです。もちろん、お値段もそれほどかかるわけではありません。立てかけておくタイプは車に乗らないからNGという方には、壁や軒から吊るすタイプもありますからご検討ください。さて、本日は新住協中部東海支部の研修会です。鎌田先生をお迎えしての研修なので事前に資料を拝見しましたが、かなり密度の高いものになっています。内容も盛りだくさんで予習しないとと思うレベル主なテーマは夏をいかに過ごし易くするか温暖化が進む中で従来の気象データではなく、最新のデータに準拠して夏の室内環境をより良いものにするには、どうするのかどんな手法があるのかもちろん省エネである必要があります。実は既に様々な工法や手法、設備機器が出ていてそれらの解説もありますから多分、脳みそはフル回転で疲労困憊でしょうね。午後から紙太材木店の社員皆で行く予定なので、お休みになります。詳細は後日お話ししますね、お楽しみに。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月20日

コメント(0)

-

酷暑日が増えてリスクが高くなる小屋裏エアコン

おはようございます、紙太材木店の田原です。連休最終日の昨日は早朝7時から土場の草刈り。早めに終わったので、以前から気になってた生垣の中に自然生えの木も、と欲を出したのですが鎌やチェーンソーまで使う羽目になり疲労困憊・・・さて、今日の東海地方の名古屋と岐阜の予想最高気温は39度一部の地域では40度に迫ると報じてました。30度を越えると真夏日35度を越えると猛暑日40度を越えると酷暑日先週岐阜市の猛暑日が伸びていると書きました。1990年代は12.2日(9年分)2000年代は17.6日2010年代は19.2日2020年代は26.8日(5年分)遠くない将来、酷暑日が同じようにかかれるかもしれません。最近全室冷房の手法として小屋裏エアコンが出てきました。小屋裏にエアコンを設置して、小屋裏の冷気を各部屋にダクトを通して配分するというものです。熱交換後の空気を小屋裏エアコンに送り給気を確保しています。熱交換をしても外気が38度39度あるいは40度を越えると、熱交換率が高くても交換後の空気の温度は交換率80%室温26度とすると、28.8度になります。28.8度湿度60%の空気は約20度で結露します。小屋裏と言うかなり狭い空間で、エアコンから吹き出だした冷気で壁面が20度以下になれば結露することになります。ダクトで冷気を各部屋に配分しますから送られている間に冷気の温度は上がります。かなり小屋裏空間を冷やさないと送風先の部屋が冷えないことになります。益々温暖化と言うより、灼熱化する夏小屋裏エアコンをされる方は、空調設計、結露計算がきちんとできる設計者とご相談することをお勧めします。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月18日

コメント(0)

-

家庭内エアコン設定温度バトルが起こる理由

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日から暑さがぶり返した美濃地方です。本日も35度越えの予報ですが、いかがお過ごしの予定でしょうか。私はなんとゴルフの予定・・・狂気の沙汰?十二分に気を付けてプレイしてきます。さて前回、Heat20から夏季・中間期の性能水準「G-AとG-B」が提案されたと書きました。これは年間の冷房負荷(冷房代とか冷房エネルギー)をG-Aでは30%削減G-Bでは4%削減するというものです。(対省エネ基準)但し、この冷房負荷は顕熱に対してのもので潜熱(水蒸気)は含まれていません。簡単に言うと顕熱ですから、温度だけを対象にしたものです。室温(気温)だけを対象にしていて湿度は対象外です。同じ室温が26度でも湿度が50%と60%では人が感じる暑さは異なります。湿度が50%の時の絶対湿度は10.49g/Kg60%の時の絶対湿度は12.63g/Kg空気1Kgに含まれる水蒸気が2.14gも異なります。過去の真夏の見学会や住まい手の方のお話から室温26度、湿度60%の時、筋肉量が多く基礎代謝量の多い男性の多くはなんだか蒸し暑いと感じますし筋肉量が少なく基礎代謝量の少ない女性は丁度いい感じどうなるかと言うと男性はエアコンの設定温度を下げます。当然室温は下がりますから女性から寒いとクレームが出ます。男性のちょうどいいは、女性にとっては寒いんですね。これを解決する方法が湿度コントロールです。上のお話は室温26度 湿度60%の時のお話し室温はそのままに、湿度だけ10%下げて室温26度 湿度50%にすると、男性からも蒸し暑いというクレームはほぼなくなります。エアコン設定温度を巡る家庭内の密かなバトルも無くなって、めでたしめでたし住まいが高断熱になればなるほどつまりUa値が良くなればなるほど家の中はすぐに冷えてエアコンがサーモオフする頻度が高くなります。換気はされていますから高湿度の外気が常時家の中に入ってきます。エアコンがサーモオフして休んでいる間も、水蒸気はどんどん入ってくる状態です。一種の全熱交換機を使っても台所やトイレ、お風呂の換気は別ルート。機器自体の実際の交換率も、カタログ数値ですからそれほど当てにはできません。断熱性能等級7やそれに近い断熱性のある住まいも最近では出てきていますが、そのような家だからこそこの問題が起こります。エアコンの再熱除湿やF式、KAMI式など対策や工夫はいろいろあります。高断熱な住まいをご検討の方は夏の除湿について空調の設計者と十分ご相談ください。家庭内エアコン設定温度バトルが起きないように紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月15日

コメント(0)

-

ようやく出てきたHeat20の新たな評価基準「G-A」と「G-B」

おはようございます、紙太材木店の田原です。ようやく雨が止みました。曇り空で湿度は90%以上、蒸し暑いですが止んでくれるだけで助かります。お盆休みの間に土場の草刈りと枯れた木の伐採をしなければなりません。さて、Heat20から新たな提案が出ました。それは 夏季、中間期の性能水準で「G-A」と「G-B」です。AとBの違いは、省エネ基準に対しての冷房負荷の削減率です。Aがマイナス30%Bがマイナス40%です。提案ではこの夏季と中間期の削減を建築力で対応すべきとあります。夏季は日射遮蔽で中間期は外気冷房でとあります。外気冷房?初めて聞く言葉ですが夏以外の時期(中間期)に室温が外気より高くなった時、外気を取り入れて室内の冷房負荷を下げることを言います。簡単に言うと通風ですね。新たな性能水準が出てきた背景はUa値競争です。窓は小さく窓は少なくこうすればUa値は見かけ上よくなりますが、必ずしも暖房負荷や冷房負荷が下がるわけではありません。つまりUa値が下がっても必ずしも一次エネルギーの消費が下がったり温暖化ガス(CO2)が削減できることにつながらないからです。たとえ小さな窓でも日射遮蔽が無くて日射が直接入るようでは冷房負荷は増大しますし、Ua値が良くなった結果春や秋と言った中間期でさえ小さな窓から日射が少し入るだけで室温が上昇してしまう・・・これらは、全て冷房負荷を増大させ一次エネルギー―を消費しCO2の排出を増加させます。中途半端なUa値(断熱性)だけの向上では一次エネルギーの削減や温暖化ガスの排出削減は難しいんですね。新住協もPHJも住宅性能の評価の基準は、Ua値ではなく冷暖房負荷です。冷暖房負荷を小さくするためにどうするかと言えば基本は、断熱や気密をきちんと取り南向きの窓は大きく同時に日射遮蔽をする他にも、東西の窓についても日射遮蔽をする窓は性能の良いものを使う必ず冷暖房負荷の計算をし設計に反映させるUa値だけではまだ足りませんよと言うことをようやくHeat20から言っていただけたということでしょうか。新築を検討される方や住宅の設計者は、この新たな評価水準「G-A、G-B」も意識する必要があります。くどいようですがUa値だけの評価の時代は終わろうとしています。GX志向型の住まいでもこの新たな基準に適合するかどうか設計者に確認してみてください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月13日

コメント(0)

-

可変調湿シートを使う時は湿度対策も必要

おはようございます、紙太材木店の田原です。すっかり梅雨に戻ったような天気が続く日本列島。あまりの暑さに、あれほど雨がふらないかなぁなどと思っていたのに休みに入った途端の雨続きでもう十分な気持ちでいっぱいです。暑すぎれば雨が恋しくなり雨が降り続けばお日様が恋しくなるという身勝手なこの頃です。さて、可変調湿シート夏季の壁体内結露は、従来計算上は起こっていても極めて短時間のため高い気温と壁面の通気層により、短時間で蒸発し躯体には影響しないというのが高断熱高気密業界では一般的でした。それが数年前から、結露の可能性が少しでもあるならその可能性を下げるため可変調湿シートを張るケースが出てきました。最初は単に他社との差別化の意味合いもありましたが、壁の防湿層として徐々に広まっています。これで壁体内結露は一安心でも・・・・?可変調湿シートは一定の条件で、水蒸気を通す性質があります。湿度の高い方壁の中から湿度の低い室内側に水蒸気を通すことで壁の中の湿度を下げ、結露を防止するというものです。なのでエアコンで除湿された室内に外気の水蒸気が壁の中を通って入ってくることになります。せっかく除湿したのに・・・エアコンの機能は温度を下げることと湿気を除去することですが、使われるエネルギーの比率は温度を下げる方に約7割湿度を下げる方に約3割の比率です。簡単に言うと湿度を下げるには温度を下げなくてはなりませんが、湿度をより多く下げようとするとかな~り温度を下げる必要があります。つまり、寒くなりすぎるほど温度を下げないと湿度が下がりません。対策は再熱除湿をはじめ様々ですから、設計者とよく相談する必要があります。こちらに岐阜市の過去の気温データがあります。表になっていて分かり難いですが猛暑日(35度以上)も出ています。グラフにして猛暑日の平均を取りました。1990年代は12.2日(9年分)2000年代は17.6日2010年代は19.2日2020年代は26.8日(5年分)温暖化は確実に進行しているようですから住まいの断熱や気密空調や冷暖房などの仕様もある程度先を見ておく必要があります。5年後10年後あるいは20年後、猛暑日の基準の35度は40度になるかもしれません。後からでは、断熱や気密と言った躯体構造を変えるのは多額の費用が掛かります。これから家を建てれば優に50年は住むことになります。新築をお考えの方は設計者と十二分にご相談ください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月11日

コメント(0)

-

木の外壁で防火構造 ファサードラタン

先日のトンポーローおはようございます、紙太材木店の田原です。ようやく雨が降ってくれました。一日市場の家は外壁の付加断熱工事の真っ最中で雨は遠慮したいのですが、養生シートをきちんとすれば問題ありません。骨組みを組み立てる建前をしてから既に二十日ほど経っています。構造金物を除いて、まだ内部は手つかず。工事の手順としては外部の工事を先に進めて、雨仕舞を優先します。大工さんは外部の工事が終わってから内部の造作工事に入ります。外部の工事はこれから付加断熱(厚さ100)透湿防水シート張りサッシの取付(重いトリプルガラス)軒裏造作、外壁の杉板張りと続きます。ここまで来たらようやく内部の造作に掛かりますが、工程では9月の初め頃の予定です。建前が7月18日でしたから、建売住宅だったら完成しているかもしれません。一般の方はあまりご存知ありませんが準防火地域と言うのがあります。住宅が密集している地域などでは、一度火災が起きれば延焼していく可能性がありますから延焼の恐れのある建物の外壁やサッシ屋根や軒裏と言ったところに使われる材料や工法に規制がかかっています。認定を受けた材料や工法でなければ、それらの地域では家を建てられません。実は外壁に付加断熱をすることで、防火構造の大臣認定が下りていて杉板などの木材を張ることができます。22条地域や準防火地域での全面杉板張りの家も可能です。もう一つファサードラタンと言うのをご存知でしょうか。西方設計の西方さんが自邸だけでなく、最近は設計したほぼ半数の家で採用している木の外壁。3センチほどの厚さの木材を1センチほどの隙間を開けてスノコ状にして縦に張る外壁です。実は新住協と北総研で協同して防火構造の大臣認定を取得しています(認定番号 PC030BE-4230-1)環境負荷や耐久性、価格など総合的に考えると、外壁に木材を使うことはサイディングなどの他の仕上げ材より遥かに優れていると考えます。付加断熱をすることで断熱性能だけでなく、防火性能も高めることができ同時に外観のデザインの巾も大きく広がります。木の外装をお考えの方は同時に付加断熱も検討してみてください。意外なメリットがあります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月08日

コメント(0)

-

「エコハウス大賞|最終審査会対策MTG」で

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨夜はお湿り程度の雨でしたが、明日は本格的に降ってきそうな予報が出ています。雨が降らないと土場の草が生えませんから草刈りしなくても助かるのでありがたいのですが、2週間以上降ってませんから流石にもう降ってほしい気分です。ただ、雨が降ると夏休みは草刈りに・・・昨夜はKKBのZOOMで「エコハウス大賞|最終審査会対策MTG」9月に開かれる最終審査で今年のエコハウス大賞が決まりますが、KKBでも応募していた工務店や設計事務所がありました。事前審査の段階で討ち死にしたところもあるのですが、最終審査に残っている工務店も何社あるのでその最終審査のプレゼン対策と言うか何を、どう伝えたらいいか?をワイワイ言いながら話しました。求められるのはプレゼン力と言う日本人が一番不得意なものの一つ。いくらいいものを建てていても、伝わらなければ無いのも同じ…建物自慢デザイン自慢性能自慢ではなく、それをひっくるめた社会的意義なんてところまでを上手にプレゼンする必要があります。大賞を取ろうとするとそんなところまで求められます。新築を検討される方が様々な工務店やHMを訪れる中で、担当者に聞くべきことの一つは性能やデザインや価格ではなくなぜ、どうしてその家を建てているのか?と言う本質的な問いです。その上でなぜその材料を使っているのかなぜそのUa値なのかなぜその断熱性なのかなぜその耐震性なのかなぜサイディングなのかなぜガルバリウムなのかなぜ木造なのかetc・・・最初の本質的な問いとその後に聞く個別の問いに整合性があるかどうか住宅は個人資産であると同時に社会資産でもあります。これから建てられる住宅は構造的には50年以上いまの欧米と同じくらいの寿命があります。それは建てられた方のお子さんやお孫さんの代まで残ることを意味します。次の世代にどんな家を残すのか?負債になるような家では残された世代は大変です。一昔前の家に対する考えは自分のお金で借金して建てるんだからどんな家を建てようと自分の勝手自分が死んだ後は野となれ山となれ・・・そんな負債になった家の多くが、空き家になって今や何百万戸もあります。残念なことに空き家は今後更に増える見込みです。これから家を建てる方は最低限、長期優良住宅最低限、断熱性能等級6+αでしょうか。でもその前にご実家の終活も考える必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年08月06日

コメント(0)

全3169件 (3169件中 1-50件目)