2013年04月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

津田左右吉と平泉-見果てぬ夢-(感想)

津田左右吉は、地道に研究を重ねて学問上の見果てぬ夢を追い続けた稀有な歴史学者、思想史家でした。 戦時中、迫害と弾圧によって、日本書紀、古事記に関する著書をめぐる裁判で有罪判決を受けましたが、思想的姿勢は、戦前・戦中・戦後と一貫して変わらず真実を追い求め続けました。 終戦前後の5年間を岩手の平泉ですごし、著作の改訂作業などに明け暮れました。 ”津田左右吉と平泉-見果てぬ夢-”(2002年3月 森の本社刊 小野寺 永幸著)を読みました。 著名な歴史家、思想史家、文学博士である津田左右吉が岩手の平泉で過ごした5年間を紹介しています。 小野寺永幸さんは、1925年に岩手県で生まれ、元中学校校長で、現在、東北史学研究所所長です。 津田左右吉は1873年に岐阜県美濃加茂市下米田町で尾張藩家老竹腰家の旧家臣津田藤馬の長男として生まれました。 名古屋の私立中学を中退し、1891年に早稲田大学の前身、東京専門学校の邦語政治科を卒業しました。 卒業後、沢柳政太郎の庇護を受け、白鳥庫吉に紹介されて西洋史教科書作成に協力するとともに、千葉、独協などの中学教員を歴任しました。 1908年に白鳥が開設した満鉄の満鮮歴史地理調査室研究員となり、満蒙・朝鮮の歴史地理的研究を行いました。 調査室での文献批判的実証研究の経験と討論は、学問的研究の出発点となりました。 その後、日本歴史の大勢を背景として、単に文芸作品のみでなく、広く美術・芸能をも含めて国民の思想・文化・生活の展開を通して、国民思想が中国思想など外来の思想の影響を受けつつ、独自のものを展開してきたことを跡づけました。 1918年に早稲田大学講師に就任し、東洋史、東洋哲学を教え、1920年に早稲田大学文学部教授に就任しました。 神武天皇以前の神代史を研究の対象にして史料批判を行い、日本上代史研究などで旺盛な執筆活動を行いました。 1939年に東京帝国大学法学部講師を兼任しましたが、研究内容が不敬罪にあたるとして当時の右翼から攻撃されました。 1940年に、政府から、『古事記及び日本書紀の研究』『神代史の研究』『日本上代史研究』『上代日本の社会及思想』の4冊を発売禁止の処分にされ、早稲田大学教授も辞職させられました。 津田と出版元の岩波茂雄は出版法第26条違反で起訴され、1942年に禁錮3ヶ月、岩波は2ヶ月、ともに執行猶予2年の判決を受けました。 津田は控訴しましたが、1944年に時効により免訴となりました。 1945年6月に岩手の平泉に疎開し、同年8月に日本は無条件降伏して太平洋戦争に敗戦しました。 戦後は熱狂的に学界に迎えられましたが、主な研究・文筆活動は平泉で行いました。 神話である皇国史観を否定する津田史観は、第二次世界大戦後の歴史学の主流となり、敗戦による価値観の転換を体現する歴史学者の代表となりました。 1947年に帝国学士院会員に選ばれ、1949年に文化勲章を受章しました。 1950年に平泉から武蔵境に転居し、主な研究・文筆活動の中心をここに移しました。 そして、1961年に武蔵境の自宅でこの世を去りました。 津田の学問的生涯の根底には自由の精神が見られますが、自由の精神の幅をさらに広げ戦後への飛躍をこころみたのは平泉でのことでした。 陸奥国は古代、日高見の国さらに蝦夷の住む国と呼ばれ、中央律令国家の征服の対象となり、長い間、抵抗の戦乱が続きました。 12世紀には、藤原清衡・基衡・秀衡によって平泉周辺が栄え、一時は半独立国家の様相を呈しました。 源頼朝軍の侵攻によってあえなく滅びましたが、こういう長い抵抗の歴史に温かい共感の思いを持ち、それが津田の平泉観を作ったのではないかといいます。平泉疎開の記津田博士の戦争観津田博士のおいたち弾圧と迫害津田博士の戦後津田博士の見た平泉文化

2013.04.30

コメント(0)

-

大人のための「ローマの休日」講義(感想)

ローマの休日と言えば、オードリー・ヘプバーンを真っ先に思い出しますね。 ”大人のための「ローマの休日」講義”(2007年8月 平凡社刊 北野 圭介著)を読みました。 ローマの休日を足がかりに、オードリー・ヘプバーンの魅力を多面的に考察しています。 オードリー・ヘプバーンは、1929年5月4日 - 1993年1月20日)は、ベルギー・ブリュッセル生まれのイギリスの女優です。 父親はイングランド人でイギリスの保険会社に勤め、母親はバロネスの爵位を持っていました。 5歳でイギリス・ケント州にある寄宿学校に入学しましたが、両親は離婚し父親は家族から去りました。 10歳のときに祖父のいるオランダへ移住し、6年間アーネム・コンセルヴァトリーでバレエの特訓を受けました。 15歳には有能なバレリーナになったそうです。 16歳の時、オランダの病院でボランティアの看護婦をしていましたが、アーネムの病院で20年後に映画監督になってオードリーの作品を演出することになる一人のイギリス陸軍兵、テレンス・ヤングを介護しました。 アンネ・フランクと同い年で、戦後、オードリーはアンネの事を知りひどく心を痛めたといいます。 ロンドンでバレエを習う等、ヨーロッパを中心とする各国で生活した経験を持ち、英語、フランス語、オランダ語、スペイン語、イタリア語が抜群に堪能でした。 北野圭介さんは、1961年大阪府生まれ、ニューヨーク大学大学院映画研究科博十課程を中途退学し、ニューヨーク大学、ニュージャージー州立大学ラトカーズ校などで教えたことがあり、現在、立命館大学映像学部教授で、専門は映画理論、表象文化論です。 ローマの休日は1953年製作のアメリカ映画で、王女と新聞記者との切ない1日の恋を描いています。 トレビの泉や真実の口など、永遠の都・ローマの名だたる観光スポットを登場させています。 1953年度アカデミー賞において、新人オードリー・ヘプバーンがアカデミー最優秀主演女優賞を、脚本のイアン・マクレラン・ハンターが最優秀脚本賞を、衣装のイデス・ヘッドが最優秀衣裳デザイン賞を受賞しました。 さらに、1993年にはドルトン・トランボへ最優秀脚本賞が贈呈されました。 1950年代は、エリザベス女王の戴冠、グレース・ケリーとモナコ大公の結婚など、世界的なお姫様ブームが起きました。 このような時代にあって、オードリーはローマの色々なスポットで様々なシーンで、非常に豊かなイメージを喚起しています。 オードリーの生身の役者として、また、シンボル化されたスター・イメージとして、それに、物語のなかの役どころとして、3つの身体はどれもそれぞれに輝き、互いに損なわない仕方で存立し、緩やかに浸透し合っているといいます。 オードリーが放出する魅力について、イメージと身体をめぐる憧れの映像詩学を試みています。 著者は、20代のときに友人とシベリア鉄道に乗って当時のソビエト連邦を2週間近くかけて横断し、はじめてヨーロッパの地を踏み、フォルクスワーゲンのゴルフを駆ってロマンティック街道を下ったあと、国境付近で列車へ乗り換えイタリアに向かい、ローマに辿り着いたそうです。 ローマの街は陽射しか強く、まぶしい光に満ちあふれ、英語で書かれたガイドブックを手がかりに、映画のあのシーンの場所を訪ねて歩きました。 ローマの休日の中のオードリーの温かみを、どうにか自分なりに言葉にしておきたいという思いで書いたといいます。はじめに-「憧れ」の映像詩学の試み第1章 舞い降りてきた『ローマの休日』第2章 作品のかたち第3章 「妖精」と呼ばれたスター第4章 足先のレッスン第5章 フォトグラフィック、シネマティック第6章 スタイルの身体、そして身体の戸惑い第7章 オードリーの三つの身体終 章 陽の光、そして瞳のディアレクティケ

2013.04.23

コメント(0)

-

私の中の東京(感想)

大正時代から昭和初期の東京の街はどんな感じだったのでしょうか。 ”私の中の東京”(2007年6月 岩波書店刊 野口 富士男著)を読みました。 明治末年生まれの著者が、文学作品を手がかりに変貌を遂げた記憶に残る東京を散策しています。 いまテレビ朝日で「若大将のゆうゆう散歩」が放映されていますが、東京論がブームになる前から著者が行っていた東京の街歩きのエッセイ集です。 野口冨士男さんは、1911年に東京・麹町で生まれ、慶應義塾幼稚舎、慶應義塾普通部を経て慶應義塾大学文学部予科に進んだものの1930年に中退し、1933年に文化学院文学部を卒業しました。 卒業後、紀伊国屋出版部で編集に従事しましたが、1935年に倒産したため、都新聞社に入社し、仕事の傍ら同人雑誌に関わりました。 1940年に長編小説を発表し、1944年に海軍に応召されました。 戦後、1950年ごろから創作上の行き詰まりを感じて徳田秋声の研究に専念し、約10年を費やして秋声の年譜を修正し、徳田秋声研究に没頭し、毎日芸術賞、読売文学賞、菊池寛賞、川端康成文学賞などを受賞しました。 次いで、東京・戸塚の自宅の一部を改造して学生下宿を営みつつ、無収入同然で秋声の伝記を執筆したりしました。 1982年に日本芸術院賞、1986年に菊池寛賞を受賞し、1987年に芸術院会員となり、1984年から日本文藝家協会理事長を務めました。 1970年代後半の都電三号線になった外濠線沿いの飯田橋から三田までを手始めに、銀座、小石川、本郷、上野、浅草、吉原、浅草、玉の井、芝浦、麻布、渋谷、神楽坂、早稲田界隈を歩き、記憶を辿りつつ文学との関わりから東京の移り変わりを記しています。 著者は山ノ手生まれの山ノ手育ちで、浅草の観音様や花屋敷、両国の川開きや洲崎沖の投網などにも親に連れていかれた記憶があるそうです。 その後、当時まだ三田にあった慶応義塾の幼稚舎まで住まいのあった神楽坂から通い、飯田橋から市ヶ谷、四谷、赤坂、虎ノ門を経て札の辻に至る系統の外濠線沿いを毎日往復していたといいます。 かつて自分が住んだ東京の町、あるいは自分が敬愛する、永井荷風、徳田秋声、宇野浩二、斎藤緑雨などが住んだ東京の町を丹念に歩き、その地理と歴史を調べ再現しています。 著者は1993年に、呼吸器不全のため自宅で死去しました。 当時書いたエッセイは、雑誌「文學界」1976年10月号から1978年1月号に掲載されました。 単行本は1978年6月に文藝春秋から刊行され、文庫本が1989年10月に中央公論から刊行されました。 本書は、岩波現代文庫として再発行されたものです。外濠線にそって銀座二十四丁小石川,本郷,上野浅草,吉原,玉の井芝浦,麻布,渋谷神楽坂から早稲田まで

2013.04.16

コメント(0)

-

桜の季節

3月初めまでは気温が低く出遅れていたものの、3月6日ごろから平年を大幅に上回る気温が続き花芽が順調に生長しました。 東北南部までは平年より早い開花となり、3月13日に九州で開花が始まり、20日には鳥取でも過去最早で開花し、西日本の日本海側では、記録的な早さとなりました。 4月5日・6日は関東北部や北陸などで見頃となり、東海や近畿でも次第に葉が目立ってくるということでした。 しかし、ここ2、3日の大荒れの天気で、近くの桜はだいぶ散ってしまいました。 もう少しもって欲しい、と思った年でした。・ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ 紀友則・もろともにあはれと思へ山桜花よりほかに知る人もなし 前大僧正行尊・いにしへのならのみやこの八重桜けふ九重ににほひぬるかな 伊勢大輔・花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり 入道前太政大臣・清水へ祇園をよぎる桜月夜今宵逢ふ人みなうつくしき 与謝野晶子・世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし 在原業平・あをによし寧楽の京師は咲く花のにほふがごとく今さかりなり 小野老・花の色は移りにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに 小野小町・願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎのもち月の頃 西行法師・高砂の尾上の桜さきにけり外山の霞立たずもあらなむ 前中納言まさ房

2013.04.08

コメント(0)

-

ゲーテ『イタリア紀行』を旅する(感想)

ドイツ文学は18世紀末、ゲーテ、シラーの二人によって頂点を極め、一般にドイツ古典主義と呼ばれています。 古典主義は、ギリシャ・ローマの古典古代を理想と考え、その時代の学芸・文化を模範として仰ぐ傾向で、均整・調和などがその理想とされます。 1786年9月、ゲーテはワイマルでの煩瑣な生活からのがれるため、長年の憧れの土地イタリアへ駅馬車を駆り出しました。 この旅で詩人ゲーテが完成し、ドイツ古典主義を確立させるきっかけとなりました。 ”ゲーテ『イタリア紀行』を旅する”(2008年2月 集英社刊 牧野 宣彦著)を読みました。 生涯の大きな転機となった、ゲーテの約2年わたるイタリアへの知の旅を巡り体感しています。 牧野宣彦さんは1945年生まれの旅行作家で、早稲田大学文学部ドイツ文学科卒、旅行会社に就職して各種のツアーを企画し、その後、シエナのレストランで修行し、今はボローニャに在住しています。 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテは、1749年にドイツ中部フランクフルト・アム・マインの裕福な家庭に生まれ、1765年にライプツィヒ大学法学部に入学しました。 3年ほど通いましたが、その後病魔に襲われ退学を余儀なくされました。 故郷フランクフルトに戻り、その後1年半ほどを実家で療養後、改めて勉学へ励むため、1770年にシュトラースブルク大学に入学しました。 この地で多くの友人を作り、作家、詩人としての道を成す上での重要な出会いを体験しました。 1771年に無事に学業を終えて、故郷フランクフルトに戻りました。 弁護士の資格を取り書記を一人雇って、弁護士事務所を開設しました。 当初から仕事はそこそこあったそうですが、次第に仕事への興味を失い、文学活動に専念するようになりました。 文学活動は大きく3期に分けられ、初期のゲーテはヘルダーに教えを受けたシュトゥルム・ウント・ドラングの代表的詩人であり、その後ヴァイマル公国の宮廷顧問となりしばらく公務に没頭し、そして、シュタイン夫人との恋愛やイタリアへの旅行などを経て古代の調和的な美に目覚めていきました。 1786年にアウグスト公に無期限の休暇を願い出、9月にイタリアへ旅立ちました。 7歳年上の人妻、シュタインとのかなわぬ恋に疲れた上、納得のいく詩が書けなくなったこと、政治家として限界を感じたことから、現実から逃避するような旅でした。 父がイタリア贔屓であったこともあり、イタリアはかねてからの憧れの地でした。 出発時、アウグスト公にもシュタイン夫人にも行き先を告げておらず、イタリアに入ってからも名前や身分を偽って行動しました。 まずローマに宿を取り、その後ナポリ、シチリア島を訪れるなどし、結局2年もの間イタリアに滞在しました。 1788年にイタリア旅行から帰り、芸術に対する思いを新たにし、宮廷の人々との間に距離を感じるようになりました。 帰国してから2年後の1790年に2度目のイタリア旅行を行ないましたが、1回目とは逆に幻滅を感じ数ヶ月で帰国しました。 イタリア紀行は、30年後の1816から1817と、1829年に旅行記としてまとめたものです。 日誌や書簡を下敷きにしていますが、フィクションに近い部分も少なくないようです。第1章 イタリア出発までのゲーテ第2章 ブレンナー峠からヴェローナまで第3章 ヴェローナからヴェネツィアへ第4章 ヴェネツィア第5章 ヴェネツィアからローマまで第6章 第1次ローマ滞在第7章 ローマからナポリへ第8章 ナポリからシチリアへ第9章 第2次ローマ滞在

2013.04.02

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

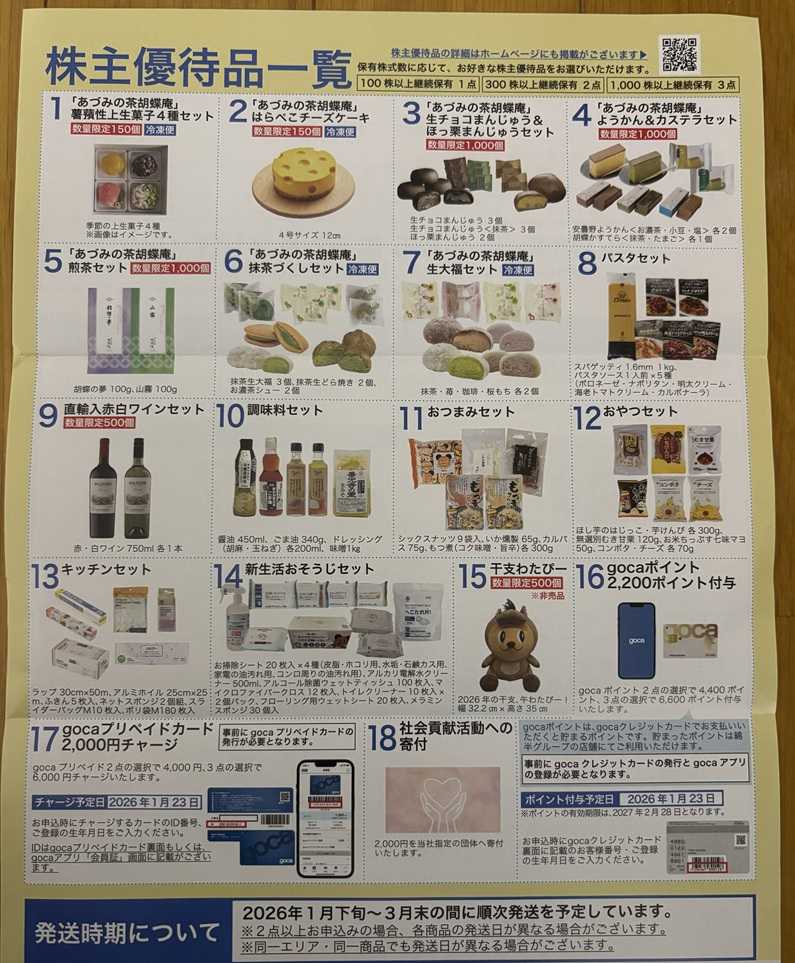

- 株主優待コレクション

- 綿半ホールディングス (3199)の株主…

- (2025-11-19 07:00:07)

-

-

-

- 楽天写真館

- おやまへゴ~(*^o^)/\(^-^*)

- (2025-11-19 06:38:54)

-