2019年10月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

箕輪城と長野氏(感想)

中世城跡のなかで、太田市の金山城と群馬郡箕郷町の箕輪城は、城の構造・歴史上の重要性から、他の諸城跡よりはるかに重要な意味をもつ城跡です。 いわば上野国の東西の双璧ともいえる城で、金山城の由良氏と箕輪城の長野氏は、ともに広域にわたる城団を組織し、戦国時代における上野の歴史の中心舞台となりました。 ”箕輪城と長野氏”(2011年1月 戎光祥出版社刊 近藤 義雄著)を読みました。 武田信玄、北条氏政の猛攻に屈せず、箕輪城と上野国を守り抜いた長野業政と一族の興亡を詳細に描いています。 近藤義雄さんは1920年群馬県生まれ、群馬県師範学校を卒業し、1953から1980年まで群馬県教育委員会に勤務しました。 その後、群馬県文化財保護審議会会長、群馬県史編さん委員等を経て、1998から2006年まで元かみつけの里博物館長、2006年に高崎市文化財調査委員を務めました。 群馬県には大小様々な城館跡が500ヶ所以上もあり、大部分は中世に築かれたもので、近世の城郭や陣屋は1割にも満たないです。 近世城郭のほとんどは中世にあった城を拡張しましたので、前橋城は厩橋城の跡に、高崎城は和田城の跡に、沼田城や館林城はそのままの名称で継承されています。 箕輪城は群馬県高崎市箕郷町にあった日本の城で、国の史跡に指定されている日本100名城の一つであります。 榛名白川によって削られた河岸段丘に、梯郭式に曲輪が配された平山城で、城の西には榛名白川、南には榛名沼があり、両者が天然の堀を形成していました。 城地は東西約500m、南北約1,100m、面積約47haにおよぶ広大なものでしたが、現在にのこる遺構は石垣・土塁・空堀跡が認められます。 東西相並ぶ二つの城跡が、一方の金山城跡は早くに国指定史跡となっているのに、箕輪城は1984年にようやく県指定史跡になったばかりです。 二城の差は、金山城が新田氏関係の城として皇国史観の時代から早くも注目されてきましたが、箕輪城は戦国時代において金山城以上に重要な意味をもつ城であったにもかかわらず遅れてしまいました。 遅れた原因は、箕輪城と長野氏に関する基本資料がほとんどないということもありました。 箕輪城は、1512年に戦国時代中期、当地を支配する長野氏の長野業尚=なりひさによって築かれました。 1526年に業尚の子の信業=のぶなりによって築かれたという説もあります。 信業の代には、守護代であり山内家宰の白井・総社長尾氏を凌駕する勢力を持っていました。 戦国時代の上野国は、東上州は新田氏一族の流れ、また西上州は中世以来、分立した武士団が各地にあって統一は容易ではありませんでした。 高崎地域は和田氏、倉賀野氏、碓氷郡地域は安中氏を始め、松井田氏、北群馬地域は長尾氏などの武士団があり、上野国府も長尾氏が支配していました。 それらの中にあって長野氏も国府の西方、長野郷の地に土着し、榛名山の東方を中心に居住していました。 長野氏は、古代上野国府の役人として国府内に居住していた一族で、中世後期には長野の地に土着して在地名を名乗るようになりました。 長野郷は古代の東山道が通り、都人が上野国府へ来る通路でした。 戦国時代を迎えると、平地の長野地域では戦略的に不安となり、要害の地を選んで築城することになりました。 そして、榛名山麓に鷹留城が造られましたが、鷹留城は小山の上に造られましたので日常生活が何かと不便でしたので、山城から丘城へと移動したのが箕輪城でした。 箕輪城は小高い丘に築かれた平山城で、西は白川、南は湿地に囲まれた天然の要害です。 上には本丸、御前曲輪、二の丸、三ノ丸が深い堀に囲まれ、さらに外堀を巡らしていました。 また、周辺には支城が各地に造られ、榛名山東麓一帯が箕輪城団となりました。 戦国時代の上野には関東管領山内上杉家が存在しましたが、1558年に上杉憲政が越後へ亡命した後は、相模を本拠とする北条氏康、甲斐の武田信玄、越後の上杉政虎が、侵攻を繰り返す場でした。 このようななかで信業の子長野業正=なりまさは、上杉氏の後ろ盾を得て、箕輪衆と呼ばれる在郷武士団をよく束ね、名君と謳われて長野氏全盛時代を築きました。 業正の代には武田信玄の侵略がたびたび繰り返されましたが、これをよく退け安定した地位を保ちました。 1561年11月に業正が没すると、14歳(17歳説あり)で子の業盛=なりもりが家督を継ぎました。 業正の死を知るや信玄は再び西上野への侵攻を開始し、近隣の城を落とし調略を仕掛けて寝返らせました。 1565年頃に箕輪城は孤立し、翌年に武田軍が箕輪城へ総攻撃を仕掛け、頼みの上杉謙信の援軍を待たず、9月下旬に遂に落城し、業盛は自刃して果てました。 長野氏時代は、業尚、憲業=のりなり、業政=なりまさ、業盛の4代が箕輪城を本拠にしていたと考えられています。 こののち箕輪城は武田氏の上野経営の拠点と位置づけられ、有力家臣である甘利昌忠、真田幸隆、浅利信種が城代に任じられました。 1570年頃に内藤昌豊が城代となり、1575年に長篠の戦いで内藤昌豊が討ち死にすると、その子内藤昌月が城代に任じられました。 1582年2月の天目山の戦いで武田氏が滅亡し、織田信長の家臣・滝川一益が上野一国を拝領し、箕輪城を接収し厩橋城に入りました。 内藤昌月は近隣の領主と共にこれに従っていましたが、信長が本能寺の変で倒れると、北条氏政とその子北条氏直の大軍が上野国に侵攻しました。 北条氏は神流川の戦いで一益を破り、内藤昌月はこれに下り北条氏政の弟・氏邦が箕輪城に入城しました。 1590年に豊臣秀吉の小田原征伐の際に、箕輪城は前田利家・上杉景勝連合軍の攻撃により開城しました。 この年、徳川家康が関東に入封し、箕輪城は12万石をもって井伊直政に与えられました。 直政は箕輪城を近代城郭に改造しましたが、1598年に高崎城に移封され、それに伴って箕輪城は廃城となり、80余年の歴史に終止符を打ちました。 本書は、昭和60年に上毛新聞社より刊行した同名書籍を戎光祥出版の求めに応え、再び世に問うたものです。 掲載写真や地図図版の類についても、新撮や新収録で旧版とは面目を一新させました。 軍記物や伝承など以外に、新史料の発見がほとんどなく決定しかねる問題ばかりでした。 築城の年代、長野氏の出自や行動をはっきり示してくれるものはなく、多分に想像・推定する以外になかったといいます。第1章 戦国時代の上野国/第2章 長野氏のおいたち/第3章 長野氏の城館と経済的基盤/第4章 成長する長野氏と業政の登場/第5章 長野業政を支えた”長野軍団”/第6章 箕輪城の攻防戦/第7章 長野氏が信仰した神社・寺院/第8章 箕輪城の変遷/略年表

2019.10.26

コメント(0)

-

本をサクサク読む技術-長編小説から翻訳モノまで(感想)

作品がフィクションであれノンフィクションであれ、著者が歴史上の偉人であれ無名の新入であれ、ハツとしたりホツとしたりするような一文に出会うことはよくあります。 その一瞬があるだけで、この本を読んでよかったと思えるのではないでしょうか。 ”本をサクサク読む技術-長編小説から翻訳モノまで”(2015年8月 中央公論新社刊 齋藤 孝著)を読みました。 本をサクサク読むポイントは楽しむことと数をこなすことであり、途中で挫折したり中身をすぐ忘れる対策として、本の養分を瞬時に吸収できるいろいろなノウハウを提示しています。 読書で得られるのは知識や情報だけではなく、もっと深い部分で心の支えになったり、考え方や生き方を教えてもらったり、自分のをつくってもらったりすることに意義があります。 いきなりそういう本に出会えなくても、複数の本を芋づる式に読んでいるうちに行き着く、ということはよくあります。 巷では膨大な情報が飛び交い、一瞬にして消費されて価値を失う昨今だからこそ、こういう出会いはより輝きを増すのではないでしょうか。 齋藤 孝さんは1960年静岡県生まれ、東京大学法学部公法コースを卒業し、同大学院教育学研究科学校教育学専攻博士課程を満期退学しました。 日本学術振興会特別研究員、世田谷市民大学講師、慶應義塾大学非常勤講師、明治大学文学部専任講師・助教授を経て、現在、明治大学文学部教授を務めています。 第14回新潮学芸賞、56回毎日出版文化賞特別賞を受賞しました。 専門は、教育学、身体論、コミュニケーション論で、テレビ番組のコメンテーターとしても活躍しています。 いま、本が売れないといわれ続けていますが、たしかに学生の読書量も、けと昔前に比べればずいぶん減りました。 各出版社は売り上げを上げるため、出版点数を増やす傾向にあります。 毎日のように大量の新刊が誕生するため、本の寿命が短くなりました。 しかし見方を変えれば、それだけ著者が増えたということでもあります。 かつて新書といえば岩波新書か中公新書ぐらいしかなかった時代で、本を出せるのは有名な大学の先生だけとほぼ決まっていました。 しかし今や新書は百花擦乱で、あらゆるジャンルの人が著者として名を連ねています。 本を書いてみたいという人にも、新しい出会いを求めている読者にとっても、いい環境といえるのではないでしょうか。 読者も、それをきっかけとして、本のおもしろさに目覚めるようになるかもしれません。 著者は、スタンダール、ゲーテ、ドストエフスキー、ニーチェなどの世界文学、ソクラテスやアリストテレス、『徒然草』『奥の細道』といった古典などを読むべきという教養主義を持論としています。 自分の軸をつくった5冊が表にして掲げられています。 講談社学術文庫の勝海舟『氷川清話』は、中学生のときに1年間カバンに入れて持ち歩いた、勝海舟の壮大な世界観、人間観に大きな影響を受けたといいます。 みすず書房の全2巻メルロ=ポンテイ『知覚の現象学』は、大学で研究分野にしようと思った身体論の研究基盤をつくってくれたといいます。 中公文庫のニーチェの『ツァラトゥストラ』は、毎年大学の教え子だちとまえがきを音読していて、自分を乗り越えていくための本だといいます。 光文社古典新訳文庫の全5巻ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』は、人生とは何かという問いに答えてくれるといいます。 中公新書の石光真人(編著)『ある明治人の記録』は、会津大の魂が込められた本で、日本人の魂が感じられ、浪人時代に号泣しながら読んだといいます。 読書のメリットや読書の効果にはいろいろなことが考えられます。 本そのものが嫌い、という人はあまりいないと思います。 その有用性も、誰もが認めるところでしょう。 ただし、たとえばテレビやネットに比べ、いささか面倒くさい媒体であることは間違いありません。 活字を追うという作業は、相応にエネルギーを使うのです。 本はボリュームがあり、途中で眠くなる人、筋立てがわからなくなって迷子になる人、一冊を読み終えるまでに膨大な時間がかかる人があります。 あるいはこれらの事態を想定し、最初から面倒くさかって本に近づかない人も多いのではないでしょうか。 しかし、読書をすることで新しい知識を吸収することができ、いままで知れなかったことを知ることができ、世界が広がった経験をすることが可能です。 本を読むことはストレスを和らぐのに最も良い方法であり、読書をすることのワクワク感が高り、ストレスが気にならなくなります。 読書をすることで作中の言い回しや表現方法も学ぶことができ、適正な言い回しができるようになれば、コミュニケーション力も向上します。 読書をすれば語彙力や表現方法を身につけることができ、言い回しなどを自分の文章に活用することもできます。 読書をすることで自分が知らない世界を知ることができ、自分の友達や周りの人の生き方や、行動の仕方に妙に納得感が生まれてくることがあります。 読書して本に書いてある文字を読むことで、文字から情景をイメージすることになり、本の内容を自分に置き換え、左脳から右脳に頻繁に情報を転送し、脳が活発に動き脳が活性化します。 読書は思考のパッケージであり、自分が今まで考えられなかった思考パターンにより、いままで気づかなかったことに気づくことができます。 読書の効果の基盤は疑似体験と知識習得であり、自分が経験しないことを、教訓とともに、学び、疑似体験することができ、新しい知識も身につけることができます。 そして、本を読めば読むほど本を読むスピードが上がり、知識が増えれば増えるほど本で語られている内容の理解が早まりま 読者にとって、生涯の師または友となるような良書に意外に簡単に出会えるかもしれません。 一文も逃さず全文をきっちり読むべきだという正論はたしかに正論ですが、その正論ではたくさんの本を読めない人のために本書を書いたといいます。 何かのきっかけで、もっと知りたいという対象が現れたら、何も遠慮する必要はありません。 10冊でも20冊でも、気の済むまで関連する本を漁ればいいのです。 この貪欲さが読書の原動力になり、どんな本でもサクサク読めるとすれば、好奇心はいっそう刺激されるはずです。 とにかく数をこなすことが大切で、本書では蔵書1000冊をめざすことを提案しています。 一見すると膨大な量ですが、実はそうでもありません。 本書を読んで、ちょっと書店にでも寄ってみようかとか、ネットでおもしろそうな本でも探してみようという気になったとすれば幸いです。 そして、手に取った本をサクサク読む快感を、おおいに昧わっていただきたいです。1章 「読破」するにはコツがある(並行読書のススメ/新書から始めよう/昔の受験勉強を今の読書に活かせ/「見る」も「眺める」も読書のうち)/2章 長編小説を挫折しないで読む方法(登場人物がややこしい長編小説の読み方/自分に合う小説はこうして探せ)/3章 「ビジネス常識」としての経済小説、歴史小説入門(経済小説で経済を知る/知識ゼロからの歴史小説入門)/4章 難解な翻訳書・学術書を読みこなすコツ(難解な本をクリアする法/海外古典文学を読まずに死ねるか/英語ビギナーのための洋書読書術/ド文系のための理系本攻略法)/5章 本を選ぶヒントー王道から邪道まで(「新刊情報」に敏感になろう/「ベストセラー」から得られる二つのメリット/レーベルごとの個性を知る/自室に書棚はありますか?)

2019.10.19

コメント(0)

-

久坂玄瑞-志気凡ならず、何卒大成致せかし(感想)

久坂玄瑞は幕末の長州萩藩士で、吉田松陰に学び高杉晋作とともに松下村塾の双璧といわれました。 ”久坂玄瑞-志気凡ならず、何卒大成致せかし”(2019年2月 ミネルヴァ書房刊 一坂 太郎著)を読みました。 松下村塾の門下生で変革を熱望するも藩を滅亡寸前まで追い込み、25歳のとき禁門の変で命を散らした久坂玄瑞の生涯を紹介しています。 脱藩上京し長州の藩論を、公武合体から尊王攘夷路線に変えることに成功しました。 江戸の英国公使館襲撃、下関の外国艦隊砲撃などに参加しましたが、禁門の変に参戦して負傷し自刃し志なかばで命を落としました。 一坂太郎さんは1966年芦屋市生まれ、1990年大正大学文学部史学科を卒業し、元東行記念館副館長・学芸員です。 現在までに、国際日本文化研究センター共同研究員、萩博物館特別学芸員、防府天満宮歴史館顧問、至誠館大学特任教授を歴任しました。 主に、長州維新史を中心に研究執筆しています。 国内政治の混乱と西洋列強の外圧により、各地で変革を熱望するエネルギーが勃興し、200年以上つづいた幕藩体制を打ち砕きました。 それが、幕末という時代の大きな魅力でしょう。 幕末の主役たちは戦国時代などとは異なり、権力者である大名や公家ではありません。 有志とか志士と呼ばれる、名もなき若者たちでした。 かれらは本来なら国や藩の政治に、直接関与できる身分ではありません。 ところが、時代の要請に応じるかのように歴史の表舞台に颯爽と登場し、縦横無尽に活躍しました。 あまりにも生き急ぎ、10代、20代で生命を散らした者も多いです。 この時代に、若さ藩士たちが中心となり、藩という巨大組織を動かしたのは、なんといっても長州藩毛利家でしょう。 古田松陰が尊王攘夷論を唱え、その門下生たちが強引に藩を引きずって、幾度か修羅場に立ちながらも、ついには徳川幕府を打倒しました。 そのエネルギーは、凄まじいとしか言いようがありません。 久坂玄瑞は1840年長門国萩平安古本町、現・山口県萩市生まれ、父は萩藩医の久坂良迪の三男・秀三郎として生まれました。 幼少の頃から、城下の私塾の吉松塾で四書の素読を受けました。 この塾には、1歳年長の高杉晋作も通っていました。 ついで藩の医学所・好生館に入学しましたが、14歳の夏に母を亡くし、翌年には兄・久坂玄機が病没しました。 そして、そのわずか数日後に父も亡くし、15歳の春に秀三郎は家族全てを失いました。 こうして秀三郎は藩医久坂家の当主となり、医者として頭を剃り、名を玄瑞と改めました。 17歳の時に、成績優秀者は居寮生として藩費で寄宿舎に入れるという制度を利用して、藩の医学所である好生館の居寮生となりました。 1856年に、兄のように慕う中村道太郎のすすめで九州に遊学しました。 九州各地の著名な文人を訪ね、名勝地を巡りつつ詩作にふける旅に出ました。 熊本に宮部鼎蔵を訪ねた際、吉田松陰に従学することを強く勧められました。 玄瑞はかねてから、亡兄の旧友である月性上人から、松陰に従学することを勧められ、萩に帰ると松陰に手紙を書き、松陰の友人の土屋蕭海を通じて届けてもらいました。 3度の手紙のこのやりとりの後しばらくして、玄瑞は1857年晩春に正式に松門に弟子入りしました。 松下村塾では晋作と共に、村塾の双璧、晋作・吉田稔麿・入江九一と共に、松門四天王といわれました。 松陰は玄瑞を長州第一の俊才であるとし、晋作と争わせて才能を開花させるよう努めました。 そして、1857年12月5日に、松陰は自分の妹・文を玄瑞に嫁がせました。 1859年10月に、安政の大獄によって松陰が刑死しました。 1861年12月に、玄瑞は、松下村塾生を中心とした長州志士の結束を深めるため、一灯銭申合を創りました。 参加者は、桂小五郎、高杉晋作、伊藤俊輔、山縣有朋ら24名でした。 この頃から、玄瑞と各藩の志士たちとの交流が活発となりました。 特に長州、水戸、薩摩、土佐の四藩による尊攘派同盟の結成に向けて尽力し、尊王攘夷運動、反幕運動の中心人物となりつつありました。 初め藩論は、長井雅楽の航海遠略策、公武合体に傾きつつあり、藩主は長井に朝廷に参内させました。 これに対し玄瑞は反駁し、長井に何度を議論を挑み、また藩主への具申をしましたが、藩論は覆ることはありませんでした、 1862年正月に、坂本龍馬が剣道修行の名目で、武市半平太の書簡を携え、玄瑞との打ち合わせのため萩へ来訪しました。 松門の同志は血盟を交わし、桂小五郎は、繰り返し藩主親子、藩の重臣たちに、長井雅楽弾劾を具申し続けました。 桂小五郎らは攘夷をもって幕府を危地に追い込む考えで、藩主・毛利敬親に対し攘夷を力説し、7月に長井失脚に成功しました。 1862年8月に建白書を藩主に上提し、これが藩主に受け入れられて長州藩の藩論となりました。 10月に玄瑞は桂小五郎とともに、朝廷の尊王攘夷派の三条実美・姉小路公知らと結び、公武合体派の岩倉具視らを排斥して、朝廷を尊王攘夷化しました。 そして、幕府へ攘夷を督促するための勅使である三条実美・姉小路公知と共に江戸に下り、幕府に攘夷の実行を迫りました。 12月に、品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ちを実行しました。 1963年正月に、伊藤俊輔、井上聞多らの藩費によるイギリス留学が実現しました。 5月10日に関門海峡を通航する外国船を砲撃する準備を整えるため、50人の同志を率いて馬関の光明寺を本陣としました。 光明寺党は、他藩の士や身分にとらわれない草莽の士を糾合したもので、後の奇兵隊の前身となりました。 5月10日から外国船砲撃を実行に移し、アメリカ商船ベンブローク、フランス軍艦キャンシャン、オランダ艦メデューサへの攻撃を行いました。 この戦いで、旧式の青銅砲は射程が短く、外国間の報復攻撃の際に、門司側が無防備では十分な反撃ができないということが明らかになりました。 5月20日に朝廷の攘夷急進派の中心人物の姉小路公知国事参政が暗殺され、藩は5月28日に玄瑞を朝廷への攘夷報告と対岸の小倉藩の協力要請のための、使者に伴わせて京都に向かわせました。 6月1日に、玄瑞ら長州藩は朝廷に攘夷の報告をし、朝廷から藩主への褒め詞を賜り、攘夷実行と同時に起きた京都政界の急変に対応しようとしました。 入江九一を除き、光明寺党の中核をなしていた玄瑞、寺島忠三郎、吉田稔麿、野村靖ら松下村塾の門人たちはみな、京都、山口、馬関の間を駆け巡らなければならなくなりました。 玄瑞が京都へ東上した頃、光明寺党の幹部と真木和泉、中山忠光、白石正一郎らが話し合い、新しい隊を結成することとなりました。 光明寺党を基として、足軽、農民、町人、工匠等の希望者を募って、隊づくりが進行しました。 しかし、玄瑞が京都で政治活動中の6月1日、5日に、長州藩は、アメリカ艦、フランス艦から報復攻撃を受けました。 玄瑞不在の代理として藩は6月5日、討幕挙兵を唱えて謹慎中であった高杉晋作に馬関防衛を命じ、6月6日、晋作は現地に赴任し、奇兵隊の総管となりました。 長州藩は朝廷に攘夷御親征の建白書を提出し、8月13日に三条実美ら長州派公卿の尽力により、大和行幸、御親征の詔勅が発せられました。 しかし幕府は長州の独断攘夷を問題視し、8月18日に長州藩をはじめとした急進尊攘派の動きを封ずる挙に出ました。 攘夷親征の延期、長州派公卿の更迭が行われ、長州藩は宮門警衛の任を解かれ、禁裏への出入りを禁じられ、公武合体派が天下を圧する時期が再び到来しました。 この情勢のなか、玄瑞は政務座役に任じられ、藩の要職として後事を策するため、京都詰めを命じられました。 1864年4月に、薩摩藩の島津久光、福井藩の松平春嶽、宇和島藩の伊達宗城らが京都を離れ、急遽、進発論に転じ、長州藩世子・毛利定広の上京を要請しました。 6月4日に長州にて進発令が発せられ、玄瑞は来島又兵衛や真木和泉らと諸隊を率いて東上しました。 6月24日に玄瑞は長州藩の罪の回復を願う嘆願書を起草し、朝廷に奉りました。 7月12日に薩摩藩兵が京に到着すると形勢が変わり、幕府は諸藩に令を下し、京都出兵を促しました。 7月17日に男山八幡宮の本営で長州藩最後の大会議が開かれ、大幹部およそ20人ほどが集まりました。 玄瑞は朝廷からの退去命令に背くべきではないとして、兵を引き上げる案を出しましたが、来島又兵衛は卑怯者と怒鳴り、最年長で参謀格の真木和泉の言により、進撃と決定しました。 玄瑞はその後一言も発することなくその場を立ち去り、天王山の陣に戻りました。 蛤御門を攻めた来島は会津藩隊と交戦しましたが、薩摩藩の援軍が加わると劣勢となり、指揮官の来島が狙撃され負傷すると長州軍は総崩れとなり、来島は自害しました。 来島隊の開戦に遅れて到着した玄瑞・真木らの隊は、鷹司輔煕邸に近い堺町御門を攻めました。 門を守備する越前藩隊を突破できなかったため、隊の兵に塀を乗り越えさせて鷹司邸内に侵入して交戦しました。 玄瑞自身は鷹司邸の裏門から邸内に入り、鷹司輔煕に朝廷への参内に付随し、嘆願をさせて欲しいと要請しましたが拒絶されました。 越前藩隊は会津藩から大砲を借り受けて表門から邸内を攻めたため、長州兵は各自逃亡を始めました。 鷹司邸は既に炎上し始めていたため、玄瑞は共に自刃しようとする入江九一を説得し後を託しましたが、入江は屋敷を脱出する際に越前兵に見つかり、槍で顔面を刺されて死亡しました。 最後に残った玄瑞は寺島忠三郎と共に、鷹司邸内で互いに刺し違えて自害して果てました。 享年25歳でした。 松下村塾で松陰の教えを受けた90余名の門下生のうち、高杉晋作と久坂玄瑞は突出した存在で、双璧とか竜虎と言われて、いまも語り継がれています。 いずれも20代の若さで、明治という新時代を見る事なく亡くなっています。第一章 誕生から九州遊歴まで/第二章 吉田松陰との出会い/第三章 「有志」として政治活動/第四章 吉田松陰との別れ/第五章 江戸での「横議横行」/第六章 「横議横行」の挫折/第七章 「奉勅攘夷」の挫折/第八章 「禁門の変」に斃れる/主要参考文献/久坂玄瑞略年譜

2019.10.12

コメント(0)

-

アメリカ本土を爆撃した男(感想)

藤田信雄さんは帝国海軍の軍人で、最終階級は飛行兵曹長、終戦による特進後の最終階級は特務士官の中尉です。 帝国海軍の伊号第25潜水艦(伊25)から、零式小型水上機を飛ばし、史上唯一アメリカ合衆国本土に対して、航空機によるルックアウト空襲爆撃を敢行しました。 ”アメリカ本土を爆撃した男”(2018年5月 毎日ワンズ社刊 倉田 耕一著)を読みました。 1997年に亡くなり、ニューヨークタイムズ紙に「米国本土に爆弾を落とした唯一の敵」と紹介された、藤田信雄海軍中尉の数奇な運命を紹介しています。 太平洋戦争における太平洋戦域のアメリカ海軍の資源を奪い去るため、焼夷弾を使用してオレゴン州ブルッキングズ市に近い太平洋岸北西部に大規模な山火事を発生させるという任務でした。 倉田耕一さんは1952年秋田市生まれ、業界紙記者を経て1968年産経新聞社に入社し、秋田支局、水戸支局、東京本社などに勤務しました。 現在はフリーランスとして活動しています。 著者は生前の藤田さんと交流があり、遺族が保管していた藤田さんの日記27冊分を解読しました。 1950年に、東郷神社境内に建つ潜水艦殉国碑の前で、潜水艦死者慰霊祭が行なわれました。 高松宮宣仁殿下が台臨され、東郷神社宮司、筑土龍男の先導により席に着かれました。 慰霊祭は、『日本海軍潜水艦史』上梓を機に実現の運びとなり、生存者440名、遺族360名が参列しました。 1942年に4月18日に、日本本土が初めて空襲に見舞われました。 米空母から発艦したドーリットル中佐が指揮するB25爆撃機16機が、東京、川崎、横須賀、名古屋、四日市、神戸を爆撃しました。 通報を受けた陸海軍の航空隊は、行き違いなどもあって、結局有効な反撃をすることができませんでした。 翌19日、霞ヶ関の軍司令部は蜂の巣をつついたような騒ぎになりました。 ドーリットル隊は、民間人に対する攻撃を行ない、小中学校まで爆撃の的としました。 軍令第三課で朝から会議が開かれ、果てしない議論が繰り返されていました。 「国民は敵機の侵入を許した陸海軍を非難している」 「九機撃墜という発表は嘘だといっておる」 「これはなんとしても報復しなければなるまい」 「そうだ。我々も米本土空襲をやろうではないか」 「どうやってやるのだ?」 「航空母艦の使用は連合艦隊が承知すまいぞ」 「しからば潜水艦から飛行機を飛ばすしかなかろう」 「そんな荒業をやってのける飛行士がいるだろうか?」 当時、旧日本海軍の空戦猛者には、真珠湾攻撃を空から指揮した淵田美津雄氏、ゲンダサーカスの源田実氏、ゼロ戦で撃墜記録をたてた坂井三郎氏がいました。 会議に出ていた筑土龍男大尉は、「あの男しかいない」と思いました。 それは、帝国海軍のエースパイロットの藤田信雄氏でした。 藤田氏は1911年生まれ、1932年から1945年まで、大日本帝国海軍の水上機の天才的な操縦者でした。 終戦まで総計6000時間も飛行して、かすり傷一つも受けなかったといいます。 太平洋戦だけでも、北はアラスカから南は豪州のタスマニアまで、自分の下駄ばきで前後10回も敵地上空を飛行しました。 飛行記録で最たるものが、米大陸本土爆撃でした。 戦時中は機密保持ということで、この人の名前はついに公表されませんでした。 また戦後は、膨湃として起こったアンチ軍国主義の波のなかで、完全に忘れ去られました。 藤田氏は九州の寒村で生まれ、エリートとはいえない旧海軍の准士官を長年にわたってつとめた、典型的な日本の地方人です。 しかし、ことフロート付き水上機の操縦ということになると、長い日本の航空史のなかでも、藤田氏の右に出るパイロットを探すのはむずかしいです。 それだけでなく、危険きわまりない潜水艦からのカタパルト射出飛行を専門としました。 このずば抜けた操縦の腕前によって、アメリカへの前人未踏の爆撃行に選ばれました。 愛機の正式名称は零式小型水上偵察機で、全長わずか8.5メートルでした。 低翼複座で、エンジン出力は340馬力、巡航速度85ノット(毎時158キロ相当)でした。 ちっぽけな空のミジェットと対照的に、オレゴンの密林は巨大でした。 高さ百メートルに達する樹木や、雲つくばかりの超弩級針葉樹があって、老樹森々として聳えていました。 そんな魔の森に、わずか76キロの焼夷弾で劫火を巻き起こそうとしても、多雨であったその年の秋においては、全く話にならない作戦でした。 1942年4月21日、軍令部に呼び出された藤田氏は、その場で首脳部より単独によるオレゴン山中への空爆命令を拝しました。 藤田氏はこの作戦で生還する自信がなく、出発前日の8月14日に家族に宛てた遺言書を残しました。 8月15日、横須賀より伊25でアメリカへ向かいました。 9月9日水曜日の午前6時、伊25はカリフォルニア州とオレゴン州の境界線の西側に浮上しました。 藤田氏と奥田兵曹が搭乗するE14Yは2個の焼夷弾を積み飛び立ちました。 藤田氏の投下した焼夷弾のうち1個は、オレゴン州のエミリー山脈のホイーラーリッジに落ちました。 焼夷弾によりブルッキングズの東約15キロの地点でぼやが発生しましたが、アメリカ林野部によってすぐに鎮火され、木が一本燃えただけでした。 その前夜に雨が降っていたため森林はとても湿っており、爆弾の効力はほぼなかったのです。 爆撃実施後、伊25は警戒中のアメリカ陸軍航空軍の航空機によって攻撃を受けました。 アメリカ軍の攻撃によりいくらかのダメージを受けたにもかかわらず、3週間後の9月29日、藤田氏は2回目の爆撃を行うため出撃しました。 ケープブランコ灯台を目印に、東への90分後のフライトの間に藤田は爆弾を投下しましたが、爆撃はアメリカ側には認知されることなく終わりました。 伊25はSSカムデンとSSラリー・ドヘニーを撃沈し帰還しました。 1942年9月のオレゴン州に対する2度にわたる攻撃は、アメリカ合衆国本土に対する史上唯一の航空機による爆撃です。 藤田氏はその後も偵察を主な任務として日本海軍のパイロットを続け、海軍特務少尉に昇進しました。 終戦後、藤田氏は地元の茨城県土浦市に戻り、工場勤めをしていました。 ですが1962年5月20日、政府首脳より都内の料亭に呼び出され、池田勇人首相と大平正芳内閣官房長官に面会し、その場でアメリカ政府が藤田を探していることを告げられました。 ブルッキングズ市は、かつての敵国の英雄である藤田氏をフェスティバルの主賓として招待したのでした。 その後、藤田氏は1990年、1992年、1995年にも、ブルッキングズを訪れました。 1997年9月30日に85歳で死去しましたが、その数日前に、ブルッキングズ市の名誉市民となっていました。 2012年5月に、娘の浅倉順子氏と息子の藤田文浩氏らがブルッキングスを訪問し、現地の図書館や空爆地域を訪れ、現在も交流が続いているといいます。第1章 老兵の追憶/第2章 米本土ヲ空襲セヨ/第3章 昨日の敵は今日の友

2019.10.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 2025 Xmas★ウェッジウッド アドベン…

- (2025-11-19 11:35:32)

-

-

-

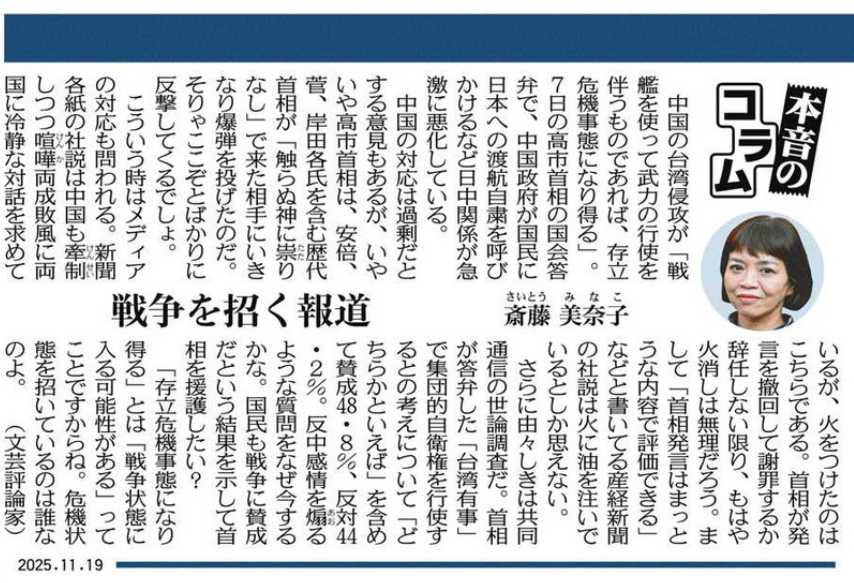

- 政治について

- 今日の東京新聞より。危機を招いてい…

- (2025-11-19 10:21:08)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- プレッシャーに打ち勝つ方法

- (2025-11-19 07:37:30)

-