2016年12月の記事

全72件 (72件中 1-50件目)

-

12月31日(土) 三年後の自分

12月31日(土) 三年後の自分 Nさんは、運送会社で配車の仕事をしています。入社八年目、責任のある仕事を任され、忙しく毎日を過ごしていました。 ある日の夜、小学五年生になる次男と、久しぶりに風呂に入って話をしました。学校のことを尋ねると、「今日は授業で三年後の自分に手紙を書いたんだ」と息子が言いました。 「何を書いたの?」と聞くと、「拝啓 中二のあなたは今、どんな部活に入っていますか? 友達と楽しく過ごしていますか? 好きな合唱は続けていますか?」と未来の自分へ、ワクワクしながらメッセージを書いたというのです。 次男の話を聞いたNさんは、今の自分は、目前の仕事に精一杯で、先のことに目が向いていなかったことに気づかされました。 日々の仕事をこなしながらも、三年後の自分について、また、職場や家族の未来について、明るいイメージを描いていきたいと誓ったNさんでした。 今年もまもなく終わります。明るい希望を持って、新年を迎えましょう。 今日の心がけ◆明るい未来をイメージしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年12月31日

コメント(0)

-

12月30日(金) 思い切って捨ててみよう

12月30日(金) 思い切って捨ててみよう 物を溜め込むクセがあり、多くの物に囲まれて仕事をしているAさん。上司から「必要な物と不要な物を分けて、整理整頓するように」と指摘されました。 よし、と一念発起して、身の回りの物の仕分けを始めました。すぐに決断できる物もあれば、要不要の判断がしにくい物もたくさん出てきました。 いつもなら、「いつか使うかもしれない」と、また机にしまい込むAさんでしたが、この時は、思い切って処分することにしました。 すると手元には、本当に必要な物だけが残りました。そして、この物をより一層大切にしようという気持ちが湧いてきたのです。 すてにすて すてて又すて すててこそ まことの我は あらは(わ)れるとしれ これは、本誌の発行元である倫理研究所の創始者・丸山敏雄が、弟子の一人に送った短歌です。物を捨てるという行為は、あくまでも形の面であり、その奥では、執着する心や必要以上にこだわる心を捨てることにつながっています。 大掃除をしながら、心もスッキリさせて一年を締めくくりたいものです。 今日の心がけ◆物の整理で心を整えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月30日

コメント(0)

-

12月29日(木) もう一度

12月29日(木) もう一度 Aさんが帰宅中、電車の座席に座っていると、二人組の老婦人が乗車してきました。すると、隣に座っていた十代の若者が、何のためらいもなく、スッと席を譲ったのです。 それを見たAさんも、若者の姿に触発されました。「どうぞ」ともう一人の老婦人に声をかけると、「私はいいのよ」と言うのです。 Aさんは一瞬、どうしようかと迷いました。〈無理強いしないように〉と思いながらも、そのまま座っているのも気が引けます。思い切ってもう一度声をかけると、今度は老婦人も、お礼を言って席に座ってくれました。 その日の夜、車内での出来事を振り返ってみたAさん。気づいたのは次の三つのことでした。 「今時の若者」に対する見方が変わったこと。また、常に周りに意識を向けておかなければ、サッと行動に移せないこと。そして、一度は遠慮されても、もう一声かけることで座ってもらえる場合があるということです。 今日の心がけ◆日常での気づきを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年12月29日

コメント(0)

-

12月28日(水) 憧れのお姉さん

12月28日(水) 憧れのお姉さん Kさんはもうすぐ定年退職となります。退職日を控えた休日、近所の馴染みの理髪店で、身だしなみを整えておくことにしました。 理髪店に行くと、いつもの若い店長ではなく、店長の母親が担当してくれました。高齢で引退したと思っていましたが、繁忙期は店に出るのだそうです。 Kさんは、幼少の頃からこの理髪店に通っています。十歳の頃、お店に入店したばかりのきれいなお姉さんに髪を切ってもらった時、照れくさくて、顔が赤くなった覚えがあります。 そのきれいなお姉さんこそ、今の店長の母親なのです。お姉さんはその後、店の跡継ぎの長男と結婚して、今はその次の代になっているのです。 昔に戻って話が弾んだKさん。自分の仕事の最後の記念日に、憧れだった“お姉さん”が担当してくれた奇遇を喜んだのでした。 そして、「お姉さんが店の仕事を正式に引退する時には最後の客になりたい」と伝えて、理髪店を後にしたのでした。 今日の心がけ◆長い付き合いを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年12月28日

コメント(0)

-

一年分の感謝を込めて

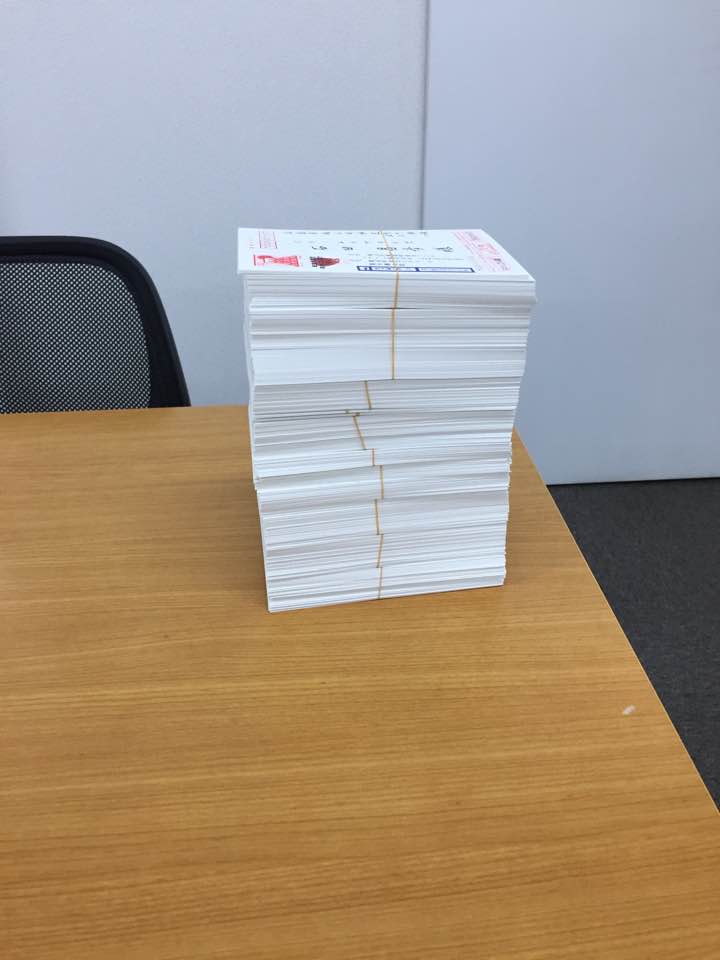

一年分の感謝を込めて挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は12月27日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:73.8kg 前日比マイナス0.4kg昨日の飲酒量:缶ビール1個、赤ワイン1本昨日はあせりました。最近ちょっとやばいぞとは思っていたものの、体重計に乗ると74.2kg!ついに74を突破してしまいました。この時期、7号食はとてもできませんが、可能な限り玄米にします。さて、この時期の私の悩みはもう一つ、年末挨拶状です。毎年よくもこんなに!と言うぐらいギリギリになってしまいます。それがこれ! なんと、まだ5日たっぷり残しているのに、ぜ・・全部、印刷終わりました。一年分の感謝の気持ちを僅かな文面にしっかり込めて、本日投函させていただきます。やりましたぁ~~~♪♪ヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ♪♪☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆2007年4月30日ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年6月13日目標68.0kg BMI=21を達成しましたが、2016年12月26日 74kgを突破したのをきっかけに、再度ダイエットを再開しました。68.0kgを目指します。ウソデス☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

2016年12月27日

コメント(0)

-

12月27日(火) 三つの心がけ

12月27日(火) 三つの心がけ Kさんは、三つの事柄を心がけて生活しています。きっかけは職場の先輩から話を聞いたことでした。キーワードは「喜ばす」生活です。 一つ目は、親を喜ばす生活をすることです。週末には、離れて暮らしている両親に、家族の近況などを電話で報告しています。また、自分の誕生日には、両親にお礼を言うようにしています。 二つ目は、家族を喜ばすことです。「今日一日ありがとう、明日もよろしく」と、家族一人ひとりに声をかけて一日を締めくくります。 三つ目は、部下を喜ばす努力をすることです。部下の一人ひとりの苦労するところをよく知り、努めて労いの言葉をかけています。 時折Kさんは、周囲の人をてこずらせてはいないか、困らせてはいないかと自分に問いかけながら、日頃の言動を省みることにしています。 この頃は少しずつですが、人を喜ばす生活を心がけていると、自分の生活にも行き詰まりがないことを実感できるようになりました。 今日の心がけ◆喜ばす生活をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月27日

コメント(2)

-

12月26日(月) 雨晴れて笠を忘る

12月26日(月) 雨晴れて笠を忘る 「雨晴れて笠を忘る」という諺があります。 雨がやんで、天気がよくなると、今まで役に立った笠(傘)のありがたさを忘れてしまうように、苦労を乗り越えて楽になると、それまで受けた人の恩義を忘れてしまうことをたとえています。 年末の慌ただしい日々の中で、この一年間受けてきた「ありがたさ」を、ついつい忘れてしまいがちです。お客様、同僚、家族など、多くの人の恩恵を受けながら一年間を過ごすことができた私たちです。 新入社員は、多くの先輩の支えがあって仕事を覚えたことでしょう。上司は、部下の働きがあって、日々の業務を円滑に進めることができたはずです。仕事一つを挙げても、様々な人の支えがあったことを忘れてはならないでしょう。 今年も残すところあとわずかとなりました。年の終わりだからこそ、一年間お世話になった人や物に、「ありがとうございました」と感謝の言葉をかける日を持ちたいものです。 今日の心がけ◆感謝の言葉で一年を締めくくりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。

2016年12月26日

コメント(0)

-

12月25日(日) おでんの季節です

12月25日(日) おでんの季節です すまき、ちくわぶ、まる天、車麩、山ぶき、白こんにゃく、豚なんこつー。これらは、コンビニエンスストアで、地方限定で売られているおでんの具材です。 近年は、“コンビニおでん”の地域色が豊かになっているようです。各社では、地域ごとの嗜好に合わせた具やつゆを用意して、集客をアピールしています。 たとえばセブンイレブンでは、全国を八つの地域に分けて、だしの文化を研究。首都圏では「鰹節・昆布・宗田節」、九州では「あご・しいたけ・鶏・牛」をベースにするなど、各地の特色を出したつゆを用意しています。 元来おでんは、その土地で親しまれている物が利用され、発展してきました。おでん関連の著書も多い新井由己さんは、「おでんは郷土料理です」と語ります。 地域のみならず、家庭ごとにもこだわりがあるため、「おでん談義」は白熱しやすく、「人を熱くさせる何かがある」と新井さんは言います。 いよいよ寒さも本格的になる時期です。おでんをはじめとした鍋物は、冬の団欒の象徴でしょう。熱々の鍋と会話を楽しんで、心と体を温めましょう。 今日の心がけ◆食事と会話で温まりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月25日

コメント(0)

-

12月24日(土) 物の上に物を置かず

12月24日(土) 物の上に物を置かず 横だわった体の上に、体重と同じ程度の物が覆い被さっている場面を想像してください。動きが制限されるだけでなく、窮屈で仕方がないでしょう。 職場の机は、もしかしたらそういった状態かもしれません。物の上に物が重なっていたり、すぐに取り出せないほど詰め込まれていないでしょうか。または、使った道具をすみやかに戻せる定位置が確保されているでしょうか。 物は、私たちの手助けをしてくれ、時には、それ以上の働きを可能にする尊き存在です。積み上げたまま、押し込んだままではなく、機動性が保たれなくてはなりません。 一度、机の中身すべてを一箇所に出して、その量の多さを確認してみましょう。そして、立てて保管できる物、収まりきらない物などを分別してみるのです。そこに空間が生まれ、より仕事がしやすい机に生まれ変わるはずです。 物も人の役に立つことを望んでいます。整理整頓を行き届かせて、人や情報、さらなる成果を招き入れられるような職場作りを目指しましょう 今日の心がけ◆目に触れない場所も美しく保ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年12月24日

コメント(0)

-

12月23日(金) 歌の力

12月23日(金) 歌の力 年末にかけて、各地でベートーベン「第九交響曲」の演奏会が開催されます。 戦後、日本交響楽団(現NHK交響楽団)が十二月に演奏会を成功させたことで、「第九をやると、お客が入ってオーケストラの経営が安定する」と、他のオーケストラも続いたことが、年末の第九の始まりだといわれています。 Kさんの出身大学では、一年生全員が年末の第九の演奏会に参加します。Kさんは入学後、まずドイツ語の歌詞の意味を教わりました。その後、四つのパートに分かれての練習を経て、オーケストラとの合同練習を積み重ねました。 本番当日、指揮者から「皆さんは本物の音楽を体感してきました。全学生が心一つにして、聴衆と感動を共有していきましょう」とメッセージが贈られました。 単に名曲を聴くだけではなく、皆で歌った体験は、社会人になった今も、Kさんの心の財産になっています。今でもドイツ語の歌詞を覚えているほどです。 学校の校歌や職場で歌う社歌は、どうしても惰性になりがちです。時には声高く、時には歌詞の意味を噛み締めながら、自分たちを歌で元気づけましょう。 今日の心がけ◆歌って元気になりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月23日

コメント(0)

-

12月22日(木) 「ごめんね」と「ありがとう」

12月22日(木) 「ごめんね」と「ありがとう」 中学校で教鞭を取り続け、十二年目になるA子さんは、結婚して子供を授かってからも、教員の仕事を続けてきました。生徒たちの成長を間近で見られる仕事に魅力を感じていたからです。 しかし、心の底から仕事に取り組めない一面もありました。それは、保育園に預けていた息子のことが気がかりだったからです。 〈息子に寂しい思いをさせているのではないか〉という後ろめたさから、保育園に迎えに行って、最初にかける言葉は「いつもごめんね」でした。 ある日、子育てのセミナーに参加したA子さん。悩みを初めて打ち明けました。 すると講師から、「親に『ごめんね』と声をかけられるより、『あなたが保育園で頑張っているから、お母さんはお仕事ができるのよ。ありがとう』と言葉をかけられる方が、子供にとって良いことよ」と助言されたのです。 〈息子の存在が支えになって今の仕事ができるんだ〉と強く感じ、翌日の迎えから、早速感謝の言葉をかけたA子さんでした。 今日の心がけ◆感謝の言葉を使いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年12月22日

コメント(0)

-

12月21日(水) 大自然の声

12月21日(水) 大自然の声 本日は「冬至」です。夜は柚子湯に入るという人も多いでしょう。 冬至は、春夏秋冬の移り変わりを二十四の節目に分けた二十四節気の一つです。一年の中で昼の時間が最も短く、夜が最も長い日とされます。 日照時間が短く、冷たい風も吹くこの時季は、寒さが一段と厳しくなります。特に、屋外での作業に従事する人や水を利用する仕事に携わる人、外回りの多い営業マンにとっては、仕事に向かうには辛い季節かもしれません。 しかし、嫌えば嫌うほど、寒さは身に沁みるものです。その嫌がる気持ちは「この寒さから逃れたい」「早く仕事が終わればよいのに・・・」と消極的な気持ちにもつながるでしょう。 自然のサイクルは、人の力ではどうにもならないものです。「冬は寒いもの」と、まずは感じたことをそのまま受け止めてみることでしょう。 大自然の声に耳を傾けて、その寒さを受け入れられるようになれば、仕事に当たる気持ちも、自ずから変わっていくはずです。 今日の心がけ◆自然のサイクルをそのまま感じてみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。

2016年12月21日

コメント(0)

-

1月 9日(月) 休日の遅刻 Aさんは、得意先のBさんに誘われて、ある展示会を一緒に見に行くことになりました。その日は二人とも休日でした。 約束の日、Aさんは寝坊をしてしまい、展示会会場への到着が遅れてしまったのです。Bさんは、すでに到着していて、Aさんを待っていました。 Aさんは自分が遅れたことについ

1月 9日(月) 休日の遅刻 Aさんは、得意先のBさんに誘われて、ある展示会を一緒に見に行くことになりました。その日は二人とも休日でした。 約束の日、Aさんは寝坊をしてしまい、展示会会場への到着が遅れてしまったのです。Bさんは、すでに到着していて、Aさんを待っていました。 Aさんは自分が遅れたことについて、あれこれ弁解しながら謝りました。その心中には、〈今日は休日だし、プライベートの場だから、十分くらい大丈夫だろう〉という思いがあったのです。 そうした思いがBさんにも伝わったのでしょう。いつもは温厚なBさんから、「信用は、人との小さな約束や納期をきちんと守るところから得られるものだよ。その信用の失墜は、一瞬だから気をつけたほうがいい」と言われたのです。Aさんはハッとしました。 仕事であれ、プライベートであれ、約束は約束です。自分の甘さをきちんと指摘してくれたBさんに感謝したAさんでした。 今日の心がけ◆決めた時間を守りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 8日(日) 内側の汚れ

1月 8日(日) 内側の汚れ ある休日の朝の出来事です。Mさんはトイレに入りました。 使用後に水を流すと、なぜか詰まってしまいました。そこで、ラバーカップを使用して、詰まりを解消しました。 軽く水で洗って、元の位置に戻そうとすると、ふとカップの内側が目に入りました。よく見ると、カビが生えています。 Mさんのモットーは「物は生きている」です。そう思って物や道具を大切に扱ってきましたが、これまでカップの内側を気にしたことはありませんでした。 そこで、洗剤を使って内側まで念入りに洗い、天日干しをして、元のところに戻したのです。ラバーカップを洗いながら、汚れにまみれても嫌がらず、効果を発揮してくれる道具に、改めて感謝することができました。 日常使う道具は、外見はきれいでも、内側が汚れていることがあります。普段目にしないところも、時々確認して掃除しましょう。その物のありがたさを見直す、良い機会にもなるでしょう。 今日の心がけ◆目立たない場所もきれいにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 7日(土) ストレスに対処する

1月 7日(土) ストレスに対処する 厚生労働省の発表によれば、「現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合」が半数を超えているそうです。 誰にでも、職場での役割の中で、果たさなくてはいけない責務があります。その中には、強いストレスを感じてしまうような事柄もあるでしょう。ストレスを感じながらこなしている仕事には、なかなか結果がついてこないものです。 ストレスを軽減するには、まず、自分一人で抱え込まないことです。相談相手は、家族、友人、同僚、上司と様々いるでしょう。また、この仕事をする原動力になるものが何かを思い出してみることです。 同じ物事でも、ストレスをどの程度感じるかには、個人差があります。「あの仕事量なら楽なはず」「自分のほうが大変」という短絡的な見方はやめましょう。 過度なストレスを感じている人が周りにいるのであれば、そのことを思いやって声をかけ合える、温かな職場環境を築いていきたいものです。 今日の心がけ◆互いを思いやる職場でありましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 6日(金) 笑い方を研究する

1月 6日(金) 笑い方を研究する 自分の言動が相手にどんな印象を与えているかは、常に気になるところです。「笑い方」も、相手の印象を左右する要素の一つでしょう。 朗らかに笑う、微笑む、豪快に笑う、せせら笑う、にやける、苦笑い、作り笑い・・・など、場面によって、様々な笑い方があります。 それが、相手にどういう印象を与えているかは、自分では気づきにくいものです。また、人に尋ねても、正直には言ってもらえない場合もあります。 たとえば、笑い声を録音してみるとか、笑顔の表情を鏡に映すなどして、セルフチェックしてみるのも良いかもしれません。 笑い方に正解はありませんが、「自分も相手も気持ちが良い」「元気になる、元気がもらえる」ような爽快さはポイントになるでしょう。 新年を迎えた職場では、今日も、様々な人の会話が飛び交うことでしょう。笑い方一つで、職場全体に明るい空気をつくることもできます。 周囲に良い影響を与えるような笑い方を研究してみませんか。 今日の心がけ◆朗らかに一年をスタートしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 5日(木) 「間」をおいて

1月 5日(木) 「間」をおいて 物事には、ちょうど良いタイミングがあります。「間を見計らう」というように、日本語ではそれを「間」の一語で表現する場合があります。 たとえば、「間が悪い」と、職場内のコミュニケーションに支障を来たします。事務職のMさんは、出張先の上司に携帯電話がつながらなかったために、相談すべき案件を抱えて、悶々としていました。 数時間後、上司が帰社した途端、まくし立てるように質問を投げかけると、人心地ついてから相談するように嗜められました。実は、その上司が出張へ出かける間際にも、不用意に相談をして、出端を挫いてしまっていたのです。 他にも、昼食時に電話をかけてしまうなど、タイミングが悪いことが多かったMさん。上司のアドバイスで、文字通り「間をおく」ことを心がけると、以前よりもスムーズにコミュニケーションが図れるようになりました。 相手との程良い距離感、余裕を持った適度な時間など、「間」を活かして、より良いコミュニケーション能力を身につけたいものです。 今日の心がけ◆「間」を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 4日(水) 海に築いた土地

1月 4日(水) 海に築いた土地 一六五七年、明暦の大火と呼ばれる大火事で坊舎を焼失した江戸浅草御堂(後の築地本願寺)。幕府から与えられた替地は海の上でした。 本願寺の熱心な信者だった佃島の漁師たちは、コツコツと土を運び、十九年かけて海上を埋め立て、現在の場所に寺を再建しました。土地を築いた漁師たちの努力は「築地」の地名の由来となり、現在に残っています。 困難な仕事を任された時や、仕事が立て込んで忙しい時、「果たして自分にできるのだろうか」と尻込みをしたり、何から手を付けたらよいのかわからずに途方に暮れることもあるでしょう。 しかし、どんなに大きくそびえる山も、はじめの一歩を踏み出さなければ登りきることはできません。一歩を踏み出したら、次は二歩目、三歩目と小さな努力を毎日続ければ、ゆっくりでもゴールは確実に近づいてきます。 大切なことは「自分にできるか、できないか」の前に、「自分がやるか、やらないか」です。勇気を持って物事に取りかかりましょう。 今日の心がけ◆はじめの一歩を踏み出しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 3日(火) 脇役のメロディ

1月 3日(火) 脇役のメロディ 「矢切の渡し」「東京だよおっ母さん」「王将」などの名曲を世に送り出した作曲家の船村徹氏が、昨年秋に文化勲章を受章しました。 船村氏は、無二の親友で二十六歳の若さで早世した、作詞家・高野公男氏の、「汗をかいて働いている人たちのためになる歌を作れ」という言葉をこれまで胸に刻んできたといいます。 そして、作曲する際には、何よりも歌詞に重きを置き、「日本語の素晴らしさを引き立てる脇役になりたい」と語っています。 自分の作る曲を目立たせようとするのではなく、歌詞をいかに引き立てるかを考えてきたからこそ、氏の作品は多くの人に愛され、長く歌い継がれているのでしょう。 人に笑顔を向ければ笑顔を返されるのと同じように、人を引き立て、大切にする人は、いつか周囲から引き立てられ、大切にされます。 まずは身の回りの人を大切にする自分でありたいものです。 今日の心がけ◆周囲を引き立てる働きをしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 2日(月) 何が見えるか?

1月 2日(月) 何が見えるか? 何でもそうでしょうが、経験を重ねていけば、その事物に対する「眼」が磨かれていきます。 絵画などでも、一回目に見た時はほとんど意識しなかったことが、二回目三回目に見ると、「そういうことなのか!」と理解できることがあるものです。 日本アカデミー賞受賞映画『おくりびと』の原案となった『納棺夫日記』の著者・青木新門氏は、死者を棺におさめる仕事を続ける中で、死体にたかる蛆さえも「光って見える」ようになったと綴っています。 すると、普段気づかなかった電線に止まっている雀や、アスファルトを割って生えているタンポポなども新鮮に見えはじめ、死に対する心の目がひらけてきたといいます。一事に徹することの深遠な真理を伝えてくれる話です。 事象へ向ける「眼」は、経験を経るごとに養われていくものです。その結果として、心も養われていくのではないでしょうか。 大切なのは何事も続けることでしょう。 今日の心がけ◆経験を重ねて「眼」を養いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。

2016年12月20日

コメント(0)

-

1月 1日(日) 体の潤滑油

1月 1日(日) 体の潤滑油 新しい年を迎えました。年末年始は、つい食べ過ぎたり、運動不足に陥りがちです。体調はいかがですか。体の働きに感謝しているでしょうか。 口に入った食べ物は、黙っていても食道から胃に送られ、消化されます。膵臓からは分解酵素が分泌され、小腸での内容物の分解・吸収を助けています。 一方、筋肉も、体を動かしたり、体温を上昇させる熱を生み出したりと大忙しです。寒い季節の肉体労働は、特に筋線維に多量の血液を要します。 心がけたいのは、体に声をかけることです。たとえば、物を持ち上げる時に、「腰さん、これから重い物を持ち上げるよ。よろしく頼むね」と腰に手を当て、ポンポンと軽く叩くなどして、メッセージを届けるのです。 声をかけ合うことが円滑な人間関係につながるのと同様に、適切な声かけや思いを向けることは、身体機能の潤滑油としても欠かせません。 最も身近な存在である手足、内臓に対して「いつもありがとう」と、ひと声かけてみましょう。今日の働きが一段と活発になるに違いありません。 今日の心がけ◆体の働きに感謝しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月20日

コメント(0)

-

12月20日(火) 困難の行く末

12月20日(火) 困難の行く末 専門学校を卒業して、住宅メーカーに就職したTさん。初めは建設部門に配属され、得意分野でいきいきと働いていました。 ところが三年後、営業部門に配属されることになりました。口下手なTさんには、一番苦手な分野です。「営業をやりたくて入社したわけではない」「もう辞めてしまおうか」と思い悩んだ末、信頼する先輩に悩みを打ち明けました。 先輩からは「結論を出すのは早いよ。やってみて、それでもダメなら、もう一度考えてみたらどうか」と助言されました。そして一言、「君はできるよ」と、背中をポンと叩かれたのです。 営業部でのTさんは、予想通り苦労の連続で、落ち込むことも度々ありました。それでも先輩の言葉を胸に、自己を成長させ続けてきました。 それから二十年経った先日、営業成績優秀により社長表彰を受けたのです。「あの時、楽に見える道を選ばずに良かった」と、先輩に感謝しているTさんです。 できないと思っていることでも、能力は次第に開発されるものです。 今日の心がけ◆内なる可能性を信じましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月20日

コメント(0)

-

12月19日(月) 現在・過去・未来

12月19日(月) 現在・過去・未来 現在・過去・未来へと自在に意識を向けることができるーこれは他の動物にはない、人間の特徴の一つです。 過去を振り返って後悔する。あるいは感謝を深める。未来を想像してワクワクする。または不安に思う。いずれも、その意識は「現在の自分」にあります。 今日一日の続きが明日であり、一週間後であり、一年後です。未来を輝かせるためには、今輝くことが大切です。 そのために、昨日より一段と弾んだ挨拶をしてみましょう。明るいハイという返事をしてみましょう。もっと快活に動いてみましょう。このような明るさを行動に移し、今日に全力投球をしてみてはいかがでしょうか。 こうした努力を続けていると、「何だか最近元気そうね」と、少しずつ周囲の見る目も変わります。何より、自分に自信が湧いてきます。 今が輝くと、過去の嫌なことを受容する土台となり、未来にも大きな希望が持てるようになるはずです。 今日の心がけ◆今日に全力を尽くしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。

2016年12月19日

コメント(0)

-

12月18日(日) 遠距離恋愛の日

12月18日(日) 遠距離恋愛の日 十二月二十一日は「遠距離恋愛の日」です。 十二と二十一を算用数字で書くと、1221となります。この数字のうち、外側の二つの「1」が、離れた場所にいる恋愛中の人、内側の二つの「2」は、再会した二人を表わしています。 FM長野のアナウンサー・大岩賢一氏が、遠距離恋愛中の人にエールを送ったことがきっかけだと言われています。 この日は、遠く離れている恋愛中の二人にエールを送る日となっていますが、単身赴任などの夫婦も同じような境遇でしょう。 私たちの身近にも、愛する人と遠く離れて暮らす人がいるはずです。互いの住む距離が離れていることは、辛いこともあるでしょうが、それだけに深まる思いがあるかもしれません。 離れて暮らす人たちが、より大きな幸せをつかめるよう、エールを送りたいものです。 今日の心がけ◆人の幸せを祈りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月18日

コメント(0)

-

ほほ肉って内臓?!?!

ほほ肉って内臓?!?!挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は12月17日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:71.9kg 前日比プラス0.3kg昨日の飲酒量:スパークリング1本、缶ビール1個、赤ワイン1本2ヶ月ぶりのダイエット日記です。昨日、お肉やさんへ行きました。なにも買いませんでしたが・・・私がこの地に引っ越してきて丸31年このお店にまったく気づきませんでした。こんなに立派な看板があるのに・・・ 和牛専門店、ミキヤさんこれからは時々お世話になります。ただ、今回私が欲しかった和牛のほほ肉は扱いがないとのことでした。「ほほ肉、ありますか?」「ありません、内蔵は扱っていません」「えっ? ほほなのに内蔵なんですか?」「そうです」そういえば料理教室で、シェフもそうおっしゃっていました。お酒を飲むと忘れてしまう私です。今回、せっかく料理教室で習った牛ほほ肉のワイン煮込み♪♪♪なかなか、挑戦できないままです。味を忘れないうちに早めに挑戦してみたいものです。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆2007年4月30日ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年6月13日目標68.0kg BMI=21を達成しましたが、2016年10月12日 74kgを突破したのをきっかけに、再度ダイエットを再開しました。68.0kgを目指します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

2016年12月17日

コメント(0)

-

12月17日(土) 締まりのない終礼

12月17日(土) 締まりのない終礼 朝礼のみならず、終礼を行なう企業も増えているようです。 Tさんの職場では、朝礼と終礼の進行を同じ人が行ないます。ある日、その係がTさんに回ってきました。事前に準備をして、朝礼は完璧な進行ができました。 ところが、夕方になると、終礼のことをすっかり忘れていたのです。声をかけられて慌てて終礼を始めました。伝えるべき連絡事項もわかりません。しどろもどろになって、何とも締まりのない終礼になってしまいました。 日々の業務でも、同じようなクセがありました。仕事に集中するあまり、次にやるべきことを忘れてしまいがちだったのです。 締まらない終礼で反省したTさん。そこで考えた対策は、やるべき事項を付箋に書いて、目に見える場所に貼ることでした。そして、準備できることは早めに準備し、いつ問われても対応できるように改善したのです。 業務には直接関わらないような終礼も、一事が万事です。小さな失敗も、新たな発見と自己成長につなげることができるものです。 今日の心がけ◆失敗を成長につなげましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月17日

コメント(0)

-

12月16日(金) 心に響くコミュニケーション

12月16日(金) 心に響くコミュニケーション 職場内のコミュニケーションは、情報を共有して、業務を円滑に進めるために欠かせません。お客様や取引先に、気持ちよく対応をする上でも重要でしょう。 旅先でAさんは、お好み焼き屋に行きました。その店のスタッフ間のコミュニケーションに、Aさんは驚かされたのです。 Aさんの注文を聞いた店員が「海鮮お好み焼きを頂戴しました」と元気な声で言いました。それを聞いた厨房スタッフが、注文を繰り返した上で、「ありがとうございます!」と、威勢よく応えたのです。 支払いをする際、Aさんが「美味しかったです」と伝えると、スタッフが「ありがとうございます」と満面の笑みで応えてくれました。そして、「お客様より『美味しい』のお言葉、頂戴しました」という声に続いて、厨房からも「『美味しい』のお言葉、ありがとうございました!」と返ってきたのです。 このやり取りに、心地よい感動を覚えたAさんは、いつかまたこの店に来ようと思いました。 今日の心がけ◆コミュニケーションで場を明るくしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月16日

コメント(0)

-

12月15日(木) 目の疲れ

12月15日(木) 目の疲れ パソコン作業をすることが多い人は、気がつくと眉間にしわを寄せ、モニターをにらみつけていないでしょうか。 アメリカの作家デール・カーネギーは、著書『道は開ける』の中で、次のように述べています。 「なぜ目の神経の緊張を取り除くことがそれほどまでに大切かというと、全身で消費している神経エネルギーの四分の一は、目が消費しているからだ」 「まず目と顔の筋肉を休めることから始め、『休め・・・休め・・・くつろぐのだ』と繰り返そう」 日に何度かは、眉間にしわを寄せていないか、目や肩に負担がかかり過ぎていないか、不必要に体を緊張させていないか、点検してみましょう。 また、目の周りの骨やこめかみなどのツボを指でマッサージするのも、緊張を緩めるには効果的です。 疲れを溜め込まないように工夫するのも仕事術の一つです。 今日の心がけ◆目を休めてリフレッシュしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年12月15日

コメント(0)

-

12月14日(水) 年に一度か毎日か

12月14日(水) 年に一度か毎日か 今年の夏、念願の自宅マンションを購入したAさんは、新たな気持ちで仕事に励んでいました。 年末が近づいたある日、帰宅して家の中を見回すと、きれいに片づいています。特に汚れが気になるところもありません。住み始めてまだ数ヵ月しか経っていないだけに、さすがにきれいだなと思いました。 「今年の年末は大掃除をする必要がないね」と妻に何気なく話すと、「新しい家を汚しちゃいけないと思って毎日掃除してきたけれど、今年は大丈夫そうね」という言葉が返ってきたのです。 妻の言葉にハッとしたAさん。と思い、「いつもありがとう」と感謝の言葉を伝えたのです。 年末に向けて、大掃除の計画をしている企業も多いでしょう。働く場への感謝を込めて、一年間の埃を取り払うと共に、日々、目に付かないところで清掃をしてくれる同僚や業者の人たちにも、感謝の心を向けたいものです。 今日の心がけ◆目立たない働きに感謝しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年12月14日

コメント(0)

-

12月13日(火) 気持ちは一緒

12月13日(火) 気持ちは一緒 今年のリオデジャネイロオリンピックで、バドミントン女子ダブルスの「タカマツ」ペアこと高橋礼華・松友美佐紀選手が金メダルを獲得しました。 二人は、仙台市の同じ高校の先輩と後輩の関係でした。ともにシングルスが専門でしたが、たまたまペアを組んだのがきっかけでした。 そのペアが思いがけない力を発揮したのです。翌年の全国高校総体で優勝、全日本総合選手権でも三位に入賞しました。 高橋選手は面倒見がよく、周囲に気を配るタイプ。一方、松友選手は冷静でマイペースタイプ。普段はほぼ別行動で、食べ物の好みも正反対だといいます。 お互いのタイプは違っても、「バドミントンに対する意識は一緒じゃないと成り立たない」と語る高橋選手。「五輪で金メダルを取る」という大きな目標を掲げて、長所を活かし、努力を重ねて、ついに世界一になったのです。 職場でも、一見不似合いの組み合わせが、意外な作用を起こして、力を発揮することがあります。その際、何より欠かせないのは、目標の共有でしょう。 今日の心がけ◆仕事の目標を共有しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月13日

コメント(0)

-

12月12日(月) 今年の漢字は?

12月12日(月) 今年の漢字は? 今日は「漢字の日」です。毎年、その一年の世相を表わす漢字が公募で選ばれ、発表されます。 「漢字の日」は、平成七年に、財団法人日本漢字検定協会が制定しました。日付の数字が「一二一二 (いい字一字)」と読めるという語呂合わせに由来しています。また、「いい字をいち字でも覚えてほしい」との願いも込められています。 漢字は、三、四世紀頃に中国から日本に伝わってきたといわれます。そこから、日本語として独自の形で発達してきました。一文字で意味を成す漢字は、世界的に見ても、非常にユニークなものといえるでしょう。 現代は、パソコンなどの普及により、漢字を書く機会が減少しました。こうした時代にあえて礼状を手書きしたり、名前の漢字の意味を調べたりするのは意義のあることでしょう。その手間は、漢字をより身近にしてくれるはずです。 さて、昨年を表わす漢字は「安」でした。今年はどのような漢字が選ばれると思いますか。 今日の心がけ◆漢字文化を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月12日

コメント(0)

-

12月11日(日) 泳げるようになるには

12月11日(日) 泳げるようになるには 何か物事を習得する際、最も良い方法は何でしょうか。 水泳を例にあげると、泳ぎの苦手な人が泳げるようになるには、一見乱暴ですが、泳げなくても水の中に入ってしまうことです。 オリンピックに出るような水泳選手から、水の外で泳ぎ方のコツを学んでも、泳げるようにはならないでしょう。 これは他のスポーツや語学・芸事などにも当てはまります。まずはやってみること、その中に飛び込んでみることです。 その物事の情報はもちろん必要ですが、知識や経験値が増えるほど〈やってもうまくいかないかもしれない〉 〈他人はどのようにしているのだろう〉と考えてしまって、実行に移るまでに時間を要してしまいます。 何事でも上達するタイプの人は、良いと思ったらすぐ実行に移します。充分な情報がなくても、積極的に新しいことに取り組んでみましょう。失敗しても、それが成長につながることは間違いありません。 今日の心がけ◆まずはやってみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2016年12月11日

コメント(0)

-

12月10日(土) 人の態度が気になる時は

12月10日(土) 人の態度が気になる時は 携帯電話販売店で窓口業務を担当しているYさん。出社前に職場近くのコンビニエンスストアに立ち寄り、その日の昼食を購入するのが日課です。 ある日、レジで会計をすませようとすると、アルバイトの店員が、「いらっしゃいませ」の挨拶もなく、Yさんに目を向けようともしません。感じが良くない対応に、内心腹を立てていました。 数日後、Yさんは、上司から注意を受けました。ある日の接客態度について、お客様から指摘があったとのことです。「どんなに忙しくても、心を込めて応対しないとね」と言われた時、コンビニでの出来事が目に浮かびました。 〈あの店員さんと同じようなことを、無意識にしていたんだ。他人に腹を立てる前に、自分ができているか振り返ろう〉と反省したYさんは、自らの挨拶の仕方を見直し、丁寧な応対を心がけるようになったのでした。 人の気になる言動や態度は、自分にも当てはまることが多いものです。そのような時には、まずは自分を振り返り、変わるきっかけにしたいものです。 今日の心がけ◆まず自らを点検しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。楽天ブログはこちらhttp://plaza.rakuten.co.jp/monoski/

2016年12月10日

コメント(0)

-

12月 9日(金) 三文判を押しながら

12月 9日(金) 三文判を押しながら 勤続二十年のKさんは、部下を持つ中間管理職の立場です。 部下が提出する様々な資料をはじめ、入・出金に関する伝票、見積書などに、承認印を押すことも業務の一つです。 ある日、机の上に溜めてしまった伝票の山を前にしたKさん。と思いながら、スタンプ式の判子を探しましたが、どこにも見つかりません。仕方なく、予備として持っていた木製の三文判を使うことにしました。 判子を朱肉に一回一回つきながら、大量の伝票に押印している間、いつもよりじっくり書類に目を通している自分に気がつきました。 そして、以前、自分の上司が判を押す姿を思い出しました。上司はKさんが書類を持っていくと、即座に内容を精査し押印して、次の担当部門へ回していました。業務がいっさい滞らないように努めていたのです。 それからのKさんは、自分の怠慢な姿勢が全体に及ぼす悪影響を戒め、提出された書類には、できる限り早い対処をしようと決めました。 今日の心がけ◆全体への影響を考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月09日

コメント(0)

-

12月 8日(木) 一流の対応

12月 8日(木) 一流の対応 Sさんは製薬会社の総務部で働いています。会社の周年式典を執り行なうため、二社のホテルに見積もりを依頼しました。 一社は、誰もが知っている有名なAホテル。もう一社は、最近できたばかりで会社からアクセスが良いBホテルです。 すぐにホテルから見積もりが届きましたが、大きな差はありません。どちらを選ぶか決めかねたSさんは、懇親会の時間や参加者の年齢層を伝え、「こういう式典の懇親会は立食が良いか、着席が良いか」という相談メールを送ったのです。 すぐに返信が来たのはAホテルでした。それも、こちらの問いに対して、様々なシチュエーションを想定して、複数の提案をしてくれたのでした。 一方、Bホテルから返信が来たのは二日後でした。メールの文面は「当ホテルを見てからお客様で決めていただきたい」というものでした。 結局、Aホテルを選んだSさん。ホテルスタッフの濃やかな対応のおかげで、周年式典は大成功に終わり、参加した人皆が喜ぶ会合となりました。 今日の心がけ◆小さなやり取りこそ大事にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年12月08日

コメント(2)

-

12月 7日(水) プラスの視点で捉える

12月 7日(水) プラスの視点で捉える 日常の中でヒヤリとしたり、ハッとした出来事を指す「ヒヤリハット」という言葉があります。一方で、東京都のある老人ホームでは、思わずニヤリとしたり、ホッとした言葉や振る舞いを「ニヤリホット」として記録しています。 たとえば、スタッフが目を離した隙に、車椅子から立ちあがろうとした入居者がいた場合、通常は「ヒヤリハット」として、見守りが強化されるでしょう。 しかし、「ニヤリホット」の観点では、「歩こうとがんばっている」と記録します。この記録がケアマネージャーの目にとまり、この入居者のケアプランは、自分で立つこと、歩くことを目指すものへと変更になるそうです。 小さな気づきを軽視せず、災害を未然に防ぐことは大切ですが、同じ物事をプラスに受け止めることもできます。 「ニヤリホット」は、周囲への温かいまなざしから生まれると共に、場を明るく和やかにする働きがありそうです。 家庭や職場で「ニヤリホット」な出来事を報告し合ってみませんか。 今日の心がけ◆周囲への温かいまなざしを持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年12月07日

コメント(0)

-

12月 6日(火) 忙しい日々

12月 6日(火) 忙しい日々 看護師のNさんは、病院に勤務して四年になります。所属する病棟では、残業が毎日のように続いています。 ある日、「来月から病棟のリーダーと看護学校から来る実習生の担当をするように」と看護師長に告げられました。 Nさんは、〈こんなに忙しい中、できるわけがない!〉 〈どうして私だけ多くの仕事をやらされるの?〉と、納得できずにいました。 そのことを先輩に打ち明けると、先輩は「看護師長が『Nさんは本当によくやってくれる』と言っていたわよ」と言いました。続けて、「あなたを頼りにしているからこそ任せてくれたのよ」と励ましてくれたのです。 胸の内を明かすことができた安堵感と、「あなたを頼りにしている」という先輩の言葉が嬉しくて、思わず涙がこぼれました。 それからは大変な仕事も〈自分だからこそ任された仕事〉と、やりがいを感じられるようになったNさん。忙しい日々を前向きに歩んでいます。 今日の心がけ◆任されたことを前向きに捉えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月06日

コメント(0)

-

12月 5日(月) 朝の風景

12月 5日(月) 朝の風景 朝の通勤時間帯、Eさんは取引先との打ち合わせに向かっていました。 初めて訪れたその町で、人ごみの中を歩いていると、前方から、「おはようございます!」という大きな声が響いてきました。 その声に、押し付けがましいところはなく、周囲を朗らかにするような爽やかさが感じられます。きっとこの町では、お馴染みの朝の光景なのでしょう。 〈挨拶しているのは誰だろう❓〉と声の主を探すと、あるビルの前に立っている警備員でした。目の前を通る一人ひとりに挨拶をしています。 業者の車がビルに入る時には、通行している人たちの安全のために、「恐れいります。車が通ります」と、一段と大きな声と動作で足を止めてもらいます。 車がビルの中に入ると、「ありがとうございました。どうぞお進みください」と通行人に一礼して、元気に挨拶を続けていました。 〈自分もまわりの人にこういう挨拶ができたらいいな〉とEさんは思いながら、足取りも軽く取引先へ向かいました。 今日の心がけ◆挨拶で周囲を明るくしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月05日

コメント(0)

-

12月 4日(日) 脱・活字コンプレックス

12月 4日(日) 脱・活字コンプレックス Bさんは、活字だけの書物を一冊も読破したことがありません。活字を見るとすぐ眠くなるタイプです。手にするのは、マンガか趣味の雑誌くらいでした。 理由の一つは、小学生の頃、教科書を朗読した際、途中でつかえて、うまく読めなかったことです。クラスメイトの前で恥をかいて以来、活字に苦手意識が生まれてしまったのです。 一年前、再就職した会社で配られたのが本誌でした。はじめは嫌だなと思いながらも、朝礼で毎日読み続ける中で、少しずつ活字への苦手意識がなくなっていることに気がつきました。 朝礼で読まない休日の分も、パラパラと目を通すようにもなりました。読み始めてちょうど一年が経過した頃、それまでの『職場の教養』を手にすると、十二冊の厚みに、読了した達成感を感じました。 今では、学ぶことへの意欲と、読書の喜びを感じられるようになり、進んで書店を覗くようになりました。年末年始の休みは何を読もうかと思案しています。 今日の心がけ◆読書の機会を増やしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。

2016年12月04日

コメント(0)

-

12月 3日(土) 整理の効用 どのような場所でも、きれいに整理されていると、気持ちがよいものです。 また、「整理をする」という行為そのものも、業務に良い影響を及ぼす場合があります。 共有の棚の引き出しを開けるたびに、資料がどっさり詰まっていることが気になっていたMさん。ある日、思い切って書類の整理を始

12月 3日(土) 整理の効用 どのような場所でも、きれいに整理されていると、気持ちがよいものです。 また、「整理をする」という行為そのものも、業務に良い影響を及ぼす場合があります。 共有の棚の引き出しを開けるたびに、資料がどっさり詰まっていることが気になっていたMさん。ある日、思い切って書類の整理を始めました。 すると、過去の資料がたくさん出てきました。今まできちんとファイルにまとめてこなかったことを反省していると、同僚が声をかけてきました。 「Mさん、それは今すぐに必要な資料だよ!」と告げられ、お礼を言われたのです。思いがけず同僚の役に立てたことで気分が良くなったMさんは、その日一日の業務もスムーズに運ぶことができたのでした。 Mさんは、資料整理をきっかけに、やる気を得ることができました。それに加えて、整理をすることが、滞りがちだった業務を活性化させ、職場の風通しを良くするのだと知ったのです。 今日の心がけ◆引き出しの中を整理しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年12月03日

コメント(0)

-

12月 2日(金) 歩く姿勢

12月 2日(金) 歩く姿勢 Nさんは、毎朝の通勤時に同じ男性とすれ違います。背筋をしっかりと伸ばして、腕を大きく振って歩く姿勢に、いつも感心していました。 その一方で、背中を丸めながら、うつむき加減で歩く人も多くいます。Nさん自身も、どちらかといえばそのタイプです。 毎朝すれ違う人たちの姿を見ながら、Nさんは、自分も人から「見られている」ことに気づいたのでした。 それからは、爽やかな印象を与える歩き方を意識するようになりました。背筋を伸ばして、視線を上げるといった工夫をするうちに、時には、すれ違う人と軽く会釈を交わすようにもなりました。 「見られている」という意識は、適度な緊張感を生み、所作や振る舞いを正してくれます。また、自分を通して、会社が見られているともいえるでしょう。 自分の歩き方のクセは、なかなかわからないものです。それでも時々「見られている」ことを意識して、自分の歩き方を点検してみましょう 今日の心がけ◆颯爽と歩きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2016年12月02日

コメント(0)

-

12月31日(土) 三年後の自分

12月31日(土) 三年後の自分 Nさんは、運送会社で配車の仕事をしています。入社八年目、責任のある仕事を任され、忙しく毎日を過ごしていました。 ある日の夜、小学五年生になる次男と、久しぶりに風呂に入って話をしました。学校のことを尋ねると、「今日は授業で三年後の自分に手紙を書いたんだ」と息子が言いました。 「何を書いたの?」と聞くと、「拝啓 中二のあなたは今、どんな部活に入っていますか? 友達と楽しく過ごしていますか? 好きな合唱は続けていますか?」と未来の自分へ、ワクワクしながらメッセージを書いたというのです。 次男の話を聞いたNさんは、今の自分は、目前の仕事に精一杯で、先のことに目が向いていなかったことに気づかされました。 日々の仕事をこなしながらも、三年後の自分について、また、職場や家族の未来について、明るいイメージを描いていきたいと誓ったNさんでした。 今年もまもなく終わります。明るい希望を持って、新年を迎えましょう。 今日の心がけ◆明るい未来をイメージしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月30日(金) 思い切って捨ててみよう 物を溜め込むクセがあり、多くの物に囲まれて仕事をしているAさん。上司から「必要な物と不要な物を分けて、整理整頓するように」と指摘されました。 よし、と一念発起して、身の回りの物の仕分けを始めました。すぐに決断できる物もあれば、要不要の判断がしにくい物もたくさん出て

12月30日(金) 思い切って捨ててみよう 物を溜め込むクセがあり、多くの物に囲まれて仕事をしているAさん。上司から「必要な物と不要な物を分けて、整理整頓するように」と指摘されました。 よし、と一念発起して、身の回りの物の仕分けを始めました。すぐに決断できる物もあれば、要不要の判断がしにくい物もたくさん出てきました。 いつもなら、「いつか使うかもしれない」と、また机にしまい込むAさんでしたが、この時は、思い切って処分することにしました。 すると手元には、本当に必要な物だけが残りました。そして、この物をより一層大切にしようという気持ちが湧いてきたのです。 すてにすて すてて又すて すててこそ まことの我は あらは(わ)れるとしれ これは、本誌の発行元である倫理研究所の創始者・丸山敏雄が、弟子の一人に送った短歌です。物を捨てるという行為は、あくまでも形の面であり、その奥では、執着する心や必要以上にこだわる心を捨てることにつながっています。 大掃除をしながら、心もスッキリさせて一年を締めくくりたいものです。 今日の心がけ◆物の整理で心を整えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月29日(木) もう一度

12月29日(木) もう一度 Aさんが帰宅中、電車の座席に座っていると、二人組の老婦人が乗車してきました。すると、隣に座っていた十代の若者が、何のためらいもなく、スッと席を譲ったのです。 それを見たAさんも、若者の姿に触発されました。「どうぞ」ともう一人の老婦人に声をかけると、「私はいいのよ」と言うのです。 Aさんは一瞬、どうしようかと迷いました。〈無理強いしないように〉と思いながらも、そのまま座っているのも気が引けます。思い切ってもう一度声をかけると、今度は老婦人も、お礼を言って席に座ってくれました。 その日の夜、車内での出来事を振り返ってみたAさん。気づいたのは次の三つのことでした。 「今時の若者」に対する見方が変わったこと。また、常に周りに意識を向けておかなければ、サッと行動に移せないこと。そして、一度は遠慮されても、もう一声かけることで座ってもらえる場合があるということです。 今日の心がけ◆日常での気づきを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月28日(水) 憧れのお姉さん

12月28日(水) 憧れのお姉さん Kさんはもうすぐ定年退職となります。退職日を控えた休日、近所の馴染みの理髪店で、身だしなみを整えておくことにしました。 理髪店に行くと、いつもの若い店長ではなく、店長の母親が担当してくれました。高齢で引退したと思っていましたが、繁忙期は店に出るのだそうです。 Kさんは、幼少の頃からこの理髪店に通っています。十歳の頃、お店に入店したばかりのきれいなお姉さんに髪を切ってもらった時、照れくさくて、顔が赤くなった覚えがあります。 そのきれいなお姉さんこそ、今の店長の母親なのです。お姉さんはその後、店の跡継ぎの長男と結婚して、今はその次の代になっているのです。 昔に戻って話が弾んだKさん。自分の仕事の最後の記念日に、憧れだった“お姉さん”が担当してくれた奇遇を喜んだのでした。 そして、「お姉さんが店の仕事を正式に引退する時には最後の客になりたい」と伝えて、理髪店を後にしたのでした。 今日の心がけ◆長い付き合いを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月27日(火) 三つの心がけ

12月27日(火) 三つの心がけ Kさんは、三つの事柄を心がけて生活しています。きっかけは職場の先輩から話を聞いたことでした。キーワードは「喜ばず」生活です。 一つ目は、親を喜ばす生活をすることです。週末には、離れて暮らしている両親に、家族の近況などを電話で報告しています。また、自分の誕生日には、両親にお礼を言うようにしています。 二つ目は、家族を喜ばすことです。「今日一日ありがとう、明日もよろしく」と、家族一人ひとりに声をかけて一日を締めくくります。 三つ目は、部下を喜ばす努力をすることです。部下の一人ひとりの苦労するところをよく知り、努めて労いの言葉をかけています。 時折Kさんは、周囲の人をてこずらせてはいないか、困らせてはいないかと自分に問いかけながら、日頃の言動を省みることにしています。 この頃は少しずつですが、人を喜ばす生活を心がけていると、自分の生活にも行き詰まりがないことを実感できるようになりました。 今日の心がけ◆喜ばす生活をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月26日(月) 雨晴れて笠を忘る

12月26日(月) 雨晴れて笠を忘る 「雨晴れて笠を忘る」という諺があります。 雨がやんで、天気がよくなると、今まで役に立った笠(傘)のありがたさを忘れてしまうように、苦労を乗り越えて楽になると、それまで受けた人の恩義を忘れてしまうことをたとえています。 年末の慌ただしい日々の中で、この一年間受けてきた「ありがたさ」を、ついつい忘れてしまいがちです。お客様、同僚、家族など、多くの人の恩恵を受けながら一年間を過ごすことができた私たちです。 新入社員は、多くの先輩の支えがあって仕事を覚えたことでしょう。上司は、部下の働きがあって、日々の業務を円滑に進めることができたはずです。仕事一つを挙げても、様々な人の支えがあったことを忘れてはならないでしょう。 今年も残すところあとわずかとなりました。年の終わりだからこそ、一年間お世話になった人や物に、「ありがとうございました」と感謝の言葉をかける日を持ちたいものです。 今日の心がけ◆感謝の言葉で一年を締めくくりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月25日(日) おでんの季節です

12月25日(日) おでんの季節です すまき、ちくわぶ、まる天、車麩、山ぶき、白こんにゃく、豚なんこつー。これらは、コンビニエンスストアで、地方限定で売られているおでんの具材です。 近年は、“コンビニおでん”の地域色が豊かになっているようです。各社では、地域ごとの嗜好に合わせた具やつゆを用意して、集客をアピールしています。 たとえばセブンイレブンでは、全国を八つの地域に分けて、だしの文化を研究。首都圏では「鰹節・昆布・宗田節」、九州では「あご・しいたけ・鶏・牛」をベースにするなど、各地の特色を出したつゆを用意しています。 元来おでんは、その土地で親しまれている物が利用され、発展してきました。おでん関連の著書も多い新井由己さんは、「おでんは郷土料理です」と語ります。 地域のみならず、家庭ごとにもこだわりがあるため、「おでん談義」は白熱しやすく、「人を熱くさせる何かがある」と新井さんは言います。 いよいよ寒さも本格的になる時期です。おでんをはじめとした鍋物は、冬の団欒の象徴でしょう。熱々の鍋と会話を楽しんで、心と体を温めましょう。 今日の心がけ◆食事と会話で温まりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月24日(土) 物の上に物を置かず

12月24日(土) 物の上に物を置かず 横だわった体の上に、体重と同じ程度の物が覆い被さっている場面を想像してください。動きが制限されるだけでなく、窮屈で仕方がないでしょう。 職場の机は、もしかしたらそういった状態かもしれません。物の上に物が重なっていたり、すぐに取り出せないほど詰め込まれていないでしょうか。または、使った道具をすみやかに戻せる定位置が確保されているでしょうか。 物は、私たちの手助けをしてくれ、時には、それ以上の働きを可能にする尊き存在です。積み上げたまま、押し込んだままではなく、機動性が保たれなくてはなりません。 一度、机の中身すべてを一箇所に出して、その量の多さを確認してみましょう。そして、立てて保管できる物、収まりきらない物などを分別してみるのです。そこに空間が生まれ、より仕事がしやすい机に生まれ変わるはずです。 物も人の役に立つことを望んでいます。整理整頓を行き届かせて、人や情報、さらなる成果を招き入れられるような職場作りを目指しましょう 今日の心がけ◆目に触れない場所も美しく保ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年12月01日

コメント(0)

-

12月23日(金) 歌の力

12月23日(金) 歌の力 年末にかけて、各地でベートーベン「第九交響曲」の演奏会が開催されます。 戦後、日本交響楽団(現NHK交響楽団)が十二月に演奏会を成功させたことで、「第九をやると、お客が入ってオーケストラの経営が安定する」と、他のオーケストラも続いたことが、年末の第九の始まりだといわれています。 Kさんの出身大学では、一年生全員が年末の第九の演奏会に参加します。Kさんは入学後、まずドイツ語の歌詞の意味を教わりました。その後、四つのパートに分かれての練習を経て、オーケストラとの合同練習を積み重ねました。 本番当日、指揮者から「皆さんは本物の音楽を体感してきました。全学生が心一つにして、聴衆と感動を共有していきましょう」とメッセージが贈られました。 単に名曲を聴くだけではなく、皆で歌った体験は、社会人になった今も、Kさんの心の財産になっています。今でもドイツ語の歌詞を覚えているほどです。 学校の校歌や職場で歌う社歌は、どうしても惰性になりがちです。時には声高く、時には歌詞の意味を噛み締めながら、自分たちを歌で元気づけましょう。 今日の心がけ◆歌って元気になりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年12月01日

コメント(0)

全72件 (72件中 1-50件目)