2016年05月の記事

全99件 (99件中 1-50件目)

-

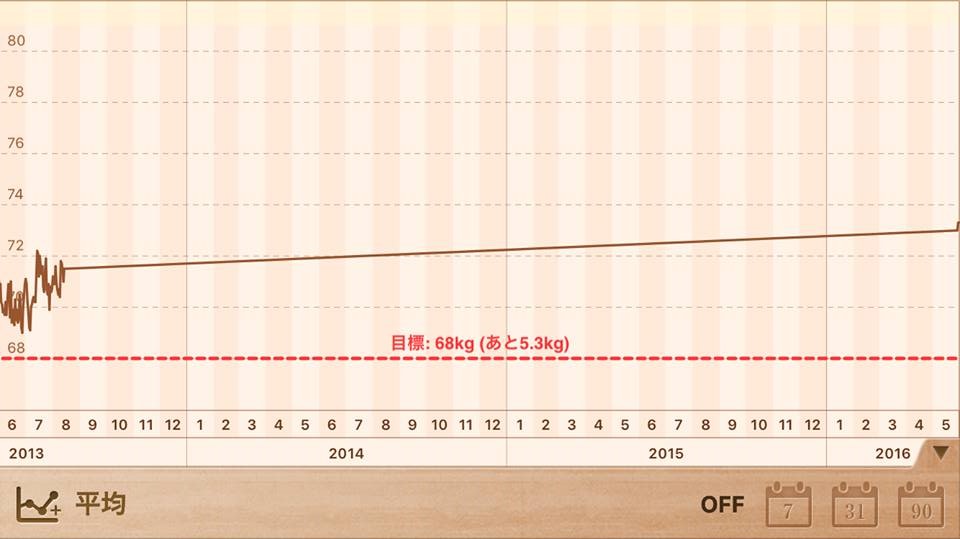

大ショックです。三年分の体重データが消えました。

大ショックです。三年分の体重データが消えました。挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は5月31日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:73.3kg 前日比プラスマイナス0.0kg昨日の飲酒量:缶ビール2個、日本酒3杯Simple Dietというスマホのアプリ、娘から教えてもらっていらい2012年6月1日からずっと記録を続けていました。なのに3年分のデータが吹っ飛んでしまいました。ガックリです。立ち直れそうにありません。原因は、3ヶ月以上前のデータに2日分ほど未記入のものがあったため、修正しようとして操作を誤ったのです。2007年4月30日 ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年6月18日目標68.0kg BMI=21を達成します。 ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ 朝と昼は、玄米を中心に少量でもきちんと食べる。夜は極力減らす。 節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 1万歩以上歩く。失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。

2016年05月31日

コメント(0)

-

5月31日(火) 体が資本

5月31日(火) 体が資本 Sさんは、利き腕である右手の手首を負傷しました。そのため、不自由な生活を強いられることになりました。 仕事をするにしても、書き物ができず、重い荷物は持てないなど、様々な支障が生じます。 ある時上司から、得意先への連絡メールを頼まれました。左手だけで悪戦苦闘しながらキーボードを叩いていると、後輩から「大変そうですね。その仕事、僕がやりますよ」と声をかけられたのです。 その後も、後輩がいろいろと気遣ってくれ、助けてくれました。その優しい姿に、Sさんは感謝の念が深まりました。そして、自分の仕事に責任を持って取り組むには、健康を維持することが何より大切だと痛感したのです。 「体が資本」という言葉があります。体調が良く、健康であることは何よりの財産です。「今は健康だから大丈夫」と油断せず、健康管理に気をつけながら、全力で仕事に打ち込める体作りを心がけましょう。 今日の心がけ◆日々健康を管理しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月31日

コメント(0)

-

5月30日(月) 整理整頓匠の技

5月30日(月) 整理整頓匠の技 職場で使っている机の引き出しは、整理整頓されていますか。 経理担当のTさんは、自分の机の引き出しを開けてみました。すると、同じ種類のペンが何本も入っていました。使わない付箋も散乱していました。 おそうじデモンストレーターの大槻飛鳥さんは、引き出しの中の文房具の整理について、以下のようにアドバイスしています。 1引き出しの中のものをいったんすべて取り出す、2同じ種類のものに分類する、3手元には一種類一つだけにする。 では、文房具を一種類一つずつにするには、どうしたらよいでしょう。大槻さんは、「同種類のものは、社内共有の保管場所に戻しましょう」と言います。 そして、一種類一つだけにすると、「なくすと自分が困る」ため、「ものを大切に使う」ことができると述べています。 Tさんは早速、一種類一つを実行してみました。すると、〈消しゴム一つでも、最後まで大切に使おう〉という気持ちになったそうです。 今日の心がけ◆引き出しの中を整えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月30日

コメント(0)

-

5月29日(日) 祖母の希望

5月29日(日) 祖母の希望 昨年の十一月、Aさんの携帯電話に、母親から連絡が入りました。遠方で入院している祖母の容態がよくないとのことでした。 「今のうちに様子を見に行ったほういい」と上司に促がされ、Aさんは、子供を連れて帰省しました。 入院中の祖母は、酸素マスクを着け、苦しそうにしていました。「もう一週間で死ぬ」と言いながらも、ひ孫と会えて嬉しそうでもありました。 翌日、もう一度祖母を見舞うと、「次に来るのは年末か?」と聞かれました。昨晩まで一週間先のことしか考えられなかった祖母の変化に驚きながら、Aさんは、必ず帰省することを約束しました。 ほとんどの孫、ひ孫の顔を見た後、今年の二月に祖母は旅立ちました。〈祖母を三カ月以上も支えたのは、孫たちの笑顔のお陰だ〉と思うAさんです。 顔を合わせるだけで心が満たされ、希望を見いだす人がいます。希望は生きる力となります。気になるあの人のところに、足を運んではいかがでしょうか。 今日の心がけ◆大切な人に会いに行きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月29日

コメント(0)

-

5月28日(土) 先送りの心

5月28日(土) 先送りの心 営業のMさんは、ここ数週間、お客様との商談が不成立になることが多くありました。〈何が原因だろう〉と、思い悩んでいた時のことです。 共に昼食を食べていた上司から、突然「後始末をよくしないとな・・・」と忠告を受けました。Mさんは心の中で、〈そんな抽象的な話より、営業のノウハウを教えてほしい〉と反発しながらも、「はい」と返事をしました。 昼食から戻り、改めて自分の机を眺めると、書類が散乱しています。引き出しの中もめちゃくちゃです。共用の備品も、使ったらそのままです。さらに最近、職場内で、周囲に迷惑をかける場面があったことを思い出しました。 Mさんは、きちんと後始末をしない「先送りの心」が、周囲との関係に表われていることを感じました。お客様の要望に対しても、その場しのぎの言葉で先送りして、対応が後手に回っていたのです。 すぐに後始末を徹底したのはいうまでもありません。やがて商談も成立するようになり、今一度、仕事にやりがいを感じています。 今日の心がけ◆日々の後始末を徹底しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月28日

コメント(0)

-

5月27日(金) 電話口のあくび

5月27日(金) 電話口のあくび ある日、Yさんは取引先から、問い合わせの電話を受けました。 「いつもお世話になります」と挨拶を交わした後、受話器の向こうで相手があくびをした様子がうかがえました。 〈仕事の話の最中に、あくびをするなんて!〉と、Yさんは腹立たしい気持ちになり、その後の会話に真心を持って、接することができませんでした。 しかしその後、わが職場のフロア全体を見回すと、電話対応が必ずしもよいとはいえません。Yさんは、自分自身、何気なく行なっている電話の対応で、相手に不快な思いをさせたことはなかったかと振り返りました。 すると、話を早く進めようとして、相手の言葉をきちんと受け止めないまま、いい加減な返事をしていたことに気づいたのです。 電話では、お互いに顔は見えていなくても、印象はしっかり残ります。何か他のことをしながら電話に出ている状況も、受話器越しに、案外伝わるものです。 〈適度な緊張感を持って、電話対応をしよう〉と、心新たにしたYさんです。 今日の心がけ◆節度を持って対応しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月27日

コメント(0)

-

5月26日(木) 世界一の空港を支える仕事

5月26日(木) 世界一の空港を支える仕事 羽田空港は、イギリスのスカイトラックス社が発表した空港ランキングで、「世界で最も清潔な空港」の一位に選ばれました。同空港で、清掃のスペンヤリストとして活躍しているのが、日本空港テクノに勤める新津春子さんです。 中国で生まれた新津さんは、十七歳の時、一家で日本に移住しました。言葉の壁に加えて生活も厳しく、家計を助けるために清掃のアルバイトを始めました。 当初、清掃の仕事は、社会的地位が低いのではないかと感じていた新津さん。しかし、心ある厳しい上司に出会って、清掃への意識が変わりました。プロとしての職人意識が芽生え、清掃技術を競う大会で日本一にも輝きました。 職業に尊卑はないといわれます。自分の仕事をつまらなないと思えば、やりがいを持てず、一生涯、魂を打ち込める仕事に就くことは難しいでしょう。 自分自身が、今の仕事に、どれだけの価値を見いだせるかによって、日々の仕事への取り組み方は大きく変わります。 改めて自身の仕事を見つめ直し、その大切さを再認識したいものです。 今日の心がけ◆誇りを持って仕事に取り組みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月26日

コメント(0)

-

5月25日(水) 時を待つ

5月25日(水) 時を待つ スピード化の現代では、わけもなく先を急いでしまう人も少なくありません。 たとえば、エレベーターに乗り込んで、行き先階のボタンを押すと同時に、無意識のうちに「閉じる」のボタンを押していることもその一つでしょう。 なかには、すぐにドアが閉まらないことに苛立って、何度も「閉じる」ボタンを押してしまうこともあります。 一般に、エレベーターのドアが自然に閉まるまでの時間は、四秒ほどだそうです。ノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんは、ある時、この四秒さえも待てない自分に気がついて、深く考えさせられたと、著書の中で述べています。 「『四秒すら待てない私』でいいのだろうかと、事の重大さに気付いた私は、その日から、一人で乗っている時は『待つ』決心を立てたのです。この決心は少しずつですが、『他の物事も待てる私』に変えてゆきました」 そして、この待ち時間は、渡辺さんにとって、学生や苦しむ人たちのために祈る時間となったといいます。待つことの大切さをあかしてくれる話です。 今日の心がけ◆心にゆとりを持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月25日

コメント(0)

-

5月24日(火) パソコンの整頓

5月24日(火) パソコンの整頓 「物の整理は心の整理」と言われます。机や部屋など、散らかっていた物を整理整頓すると、心がスッキリします。物だけでなく、パソコンの中のファイルも同じでしょう。 Yさんは上司から、パソコン内の書類を印刷するよう頼まれました。上司は急いでいる様子だったので、できるだけ早く印刷するように心がけました。 しかし、いざパソコンに目をやると、画面全体がフォルダやファイルで埋め尽くされており、肝心の書類が見つかりません。 幸い、検索機能を使ってファイルを見つけ出すことはできたものの、必要な物を必要な時に取り出せるよう、日頃からパソコンの中を整理しておくことの必要性を感じたのです。 パソコンの中に限らず、職場において、不要な物を処分したり、内容ごとに分類するなどして、整理整頓を心がけたいものです。それが心の整理にもなり、スムーズな仕事につながるでしょう。 今日の心がけ◆散らかっている物を整理しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月24日

コメント(0)

-

5月23日(月) 集中するあまり

5月23日(月) 集中するあまり 業務に集中することは大切ですが、集中するあまり、周囲が見えなくなってしまうことはありませんか。 期限を目前にした書類を作成中のAさん。パソコンの画面に集中するあまり、声をかけられても返事をせず、会議の時間も忘れてしまいました。 これは集中することの履き違えです。周囲にも目が届き、必要なことに気がついてこそ、本来のあるべき集中の姿でしょう。 たとえば、車を運転する場合、集中するあまり、近くだけに目がいってしまっては、先の状況を見越すことができません。周辺への視野を働かせることもできず、思わぬ事故や危険に遭遇してしまいかねません。 集中とは、文字通り一カ所に集めることですが、一点しか見えなくなるようでは困ります。視野を広く保つための方法として、深い呼吸があります。 何か物事に当たる時、意識して、深くゆっくりとした呼吸を取り入れてみましょう。心の落ち着きは、周囲への気配りにもつながります。 今日の心がけ◆深い呼吸で集中しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月23日

コメント(0)

-

5月22日(日) 慧眼の士(けいがんのし)

5月22日(日) 慧眼の士(けいがんのし) 今年のNHK大河ドラマの主人公は、真田幸村です。義を重んじ、義に殉じた名将・幸村は、物事の本質や真偽を見分ける慧眼も兼ね備えていました。 関が原の合戦で徳川家康率いる東軍が勝利を収め、天下の大勢は、大坂(大阪の古称)の豊臣家を除き、ほぼ徳川家のものとなりました。 その後、家康は、天下平定を目指し、大坂に攻め入りました。豊臣恩顧(とよとみおんこ)の武将が続々と徳川家に味方する中、幸村は豊臣家に忠義を尽くしたのです。 幸村は、大阪城に入ると、いち早く城の弱点を見抜きました。そして、地続きで相手の軍が最も攻め込みやすい城の南側に、堅固な出城を築きました。 この出城こそ、後に「真田丸」(さなだまる)と呼ばれ、家康が攻略に頭を悩ませた砦だといいます。和平の際、真っ先に取り壊しが条件として挙げられたことから、いかに難攻不落な要塞であったかを物語っています。 幸村の生き様は、下の人は受けてきた恩に報いる働きを、上に立つ人は鋭い洞察力や行動力が肝要であることを教えてくれています。 今日の心がけ◆人としての器を磨きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月22日

コメント(0)

-

ブログ開設4,000日めです。

ブログ開設4,000日めです。挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は5月21日の夜 日記を書いています。 今朝の体 重:76.5kg 旅行に出る前の17日との差3.5kg昨日の飲酒量:ビンビール1本、白ワイン3杯、缶ビール3個、ビンビール1本ダイエットの話題とは無関係ですが、今日は楽天ブログを開設して4,000日めとなります。日記記入率は100%です。数回、日記を書いていない日もあるのですが、99.95%以上らしいので、表示は100%となります。こうして、長い間続けることができているのは、弊社のO君のおかげ、読んでくださる読者の皆様のおかげです。もうひとつ、言うならば健康に生んでくださった両親のおかげかなぁ~ 病気をしたら、ブログどころではなくなるはずだから。今度の6月9日で丸11年、はたしてどこまで続けられることやら。ところで、ビックリぽんは体重です。今回の旅行に出発する前の、17日朝は、73.0kgだった体重が、先ほど測ると76.5kgでした。直ぐに、ダイエットを再開しなくっちゃ。2007年4月30日 ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年6月18日 目標68.0kg BMI=21を達成します。 ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ 朝と昼は、玄米を中心に少量でもきちんと食べる。夜は極力減らす。 節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 1万歩以上歩く。失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。

2016年05月21日

コメント(4)

-

5月21日(土) 身体髪膚

5月21日(土) 身体髪膚 「身体髪膚」とは、儒教の祖と呼ばれている孔子が、その弟子である曾子へ、「孝」について説いた内容に含まれている言葉の一つです。 原文の和訳を紹介しましょう。 「身体髪膚これを父母に受く あえて毀傷せざるは孝の始めなり」 この言葉は、「私たちの髪の毛、皮膚を含めた身体全体のありとあらゆるものは、父母によりこの世に生まれ出たものであることを自覚し、いやしくも傷つけ弱めることがないように心がけることが、親への考の第一歩である」という意味に受け止められています。 親があって私たちがこの世に誕生したことは、当たり前であり、言うまでもないことです。しかし、日常の忙しさの中では、この当たり前のことすら、忘れ去っていることも少なくないでしょう。 この手、この足、この肉体があってのわが人生です。自分の体をいたわり、愛おしさをかみしめることも、親孝行の一つだと心得たいものです。 今日の心がけ◆自分の体を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月21日

コメント(0)

-

6月30日(木) 電話で「うん」

6月30日(木) 電話で「うん」 「電話対応は会社の顔である」と言われるように、電話での受け答えは、会社の印象を大きく左右するものです。 A子さんは仕事柄、電話の対応が多くあります。ある日、新聞の投書欄で、次のような記事を目にしました。 「ある医療機関に電話で診察の予約をした際、受付の女性が『うん』と相づちを打つのが気になった。『私はあなたの友達ではない』と言いたい気分だった。『うん』という子どもじみた相づちは、使うとしても親しい間柄に限るべきだと思う」 この記事を読んで、A子さんは決心しました。〈お客様に対する言葉遣いには気をつけているけれど、ひょっとしたら私も、「うん」と言ったことがあるかもしれない。これからは必ず「はい」と言おう〉 顔が見えないだけに、電話では言葉がすべてです。明るく話す、ハッキリ話す、丁寧に話す、笑顔で話すなど、自分なりのポイントを決めて、より良い電話対応を目指しましょう。 今日の心がけ◆感じの良い電話対応をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月29日(水) 「空腹力」をつける

6月29日(水) 「空腹力」をつける 医学博士の石原結實氏は、「空腹力」で集中力を高めることを勧めています。 お腹をすかせると、胃からグレリンというホルモンが出ます。グレリンが出ると、脳の海馬の領域の血行が良くなって、頭が働くというのです。 「人類は空腹に耐えてきたから、いろいろと工夫したり、ものをつくって文明を発達させてきた」と石原氏は言います。 現代の日本は、飽食の時代といわれます。昼食を多く食べ過ぎたために、眠くなってしまい、午後の仕事に集中できなかった経験がある人も多いでしょう。 暴飲暴食は病気に通じます。最高のコンディションで働くには、健康であることが必須です。だからこそ、量を意識的にコントロールすることが大切です。 たとえば、前の日の夜に食べ過ぎた場合、翌日の食事は、量を減らして胃を休める。また、重要なプレゼンテーションがある時は、食事の時間を早めたり、量を極力軽くするなどして、集中力を高めるのも効果的です。 自分なりに「空腹力」を活用して、コンディションを整えていきましょう。 今日の心がけ◆集中力を高める工夫をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月28日(火) 歯の磨き方

6月28日(火) 歯の磨き方 Cさんは、虫歯の治療で歯科医院に通っています。ある日の診療で、歯科衛生士に、「どのように歯を磨いていますか?」と尋ねられました。 Cさんはいつも、歯ブラシをしっかり握って、短時間でゴシゴシ磨いています。そのように答えると、歯科衛生士から次のように指導されました。 「力が入り過ぎていると、歯にも歯ぐきにも良くないですよ。歯ブラシは鉛筆を持つように軽く持って、やさしく磨いてくださいね」 その日の夜、Cさんは教わった方法で歯ブラシを持ち、やさしく歯を磨いてみました。しかし、長年の磨き方がすっかり身についています。何か物足りないような気がして、すぐに、前の磨き方に戻ってしまったのでした。 その瞬間、Cさんはハッとしました。会社では部下に、「良いことはどんどん取り入れなさい!」「昔のことにしがみついてはだめよ」と言っている自分が、良いとわかっていながら、今までのやり方に執着していたのです。 〈まずは歯磨きから〉と思いながら、新しい磨き方に挑戦しているCさんです。 今日の心がけ◆良いことは積極的に取り入れましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月27日(月) 柳のように

6月27日(月) 柳のように 「柳に雪折れなし」という諺があります。しなやかな柳の枝は、雪が降ってもその重みに耐えて、折れることはありません。 また、激しい雨や強風にも、上下左右に揺られながら、耐えることができます。それに対して、堅い木は、雪の重みや強風で枝が折れてしまいます。 転じて、「柔らかくしなやかなものは、堅いものよりも、よく耐えたり丈夫であったりする」という意味で使用されている諺です。 武道の世界でも、柔道において「柔よく剛を制す」という言葉があるように、小さい人でも柔軟性があれば、そのしなやかさによって相手の力を巧みに利用し、大きな人を豪快に投げ飛ばすことができます。 職場でも、人間関係や置かれた境遇にうまく順応しながら、かつ自分のやるべき仕事を大胆にやってのける仲間がいるのではないでしょうか。 腰抜けの頼りない柔らかさではなく、しっかりと自分の芯を持って、柳の如きしなやかな強さを身につけたいものです。 今日の心がけ◆しなやかに対応しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月26日(日) 続ける人生

6月26日(日) 続ける人生 俳優の石倉三郎さんは、今年で芸歴五十年になります。この春、頑固な紙すき職人を演じる「つむぐもの」で、映画初主演を果たしました。 東映の大部屋俳優として役者生活をスタートした当時は、仕事に恵まれなかったという石倉さん。退社を決め、大先輩の高倉健さんに挨拶に行くと、「この世界、泥水にヒザまでつかれと言うけど、首までつかる覚悟があるか」と聞かれました。 「あります」と答えると、「よし、続けろ」と激励されたのです。それから半世紀、脇役として、俳優生活を続けてきたところに主役の話が来たのでした。 「オレみたいな役者にもこういう人生が来るんだなあ、というのがうそ偽りない実感」と語ります。 倦まず弛まず、一貫して一つの物事を継続することは、並大抵のことではありません。石倉さんのように、思い立ったら止めない、覚悟を決めてやり続けるところにこそ、成功・成就の秘訣はあるのでしょう。 今日の心がけ◆一つの物事をやり続けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月25日(土) 「だからさあ」

6月25日(土) 「だからさあ」 妻と小学五年の息子の会話を聞いていたA氏は、息子の言葉が気になりました。 妻が「宿題はお風呂に入る前に済ませなさい」と言うと、「だからさあ、言われなくてもやるよ」と返すのです。妻が何を言っても、息子は必ず「だからさあ」と言って、言うことを聞きません。 次第に〈どうして素直にハイと言って聞けないのか〉と、息子へのイライラが募ってきました。また、妻に対しても、〈そこまで言わなくてもいいんじゃないか〉と苛立ちが込み上げてきたのです。 しかし、息子が言った一言に、A氏はハッとしました。「だからさあ、僕の話も聞いてよ」という言葉が、自分に言われているように聞こえたのです。 〈自分も家族の話を聞いていないな。そればかりか、自分の話ばかり押し付けていた。だから妻も、息子に押し付けるような言い方をするのかもしれない〉 一人反省したA氏は、まず妻の話を「そうだね」と聞くように努めました。やがて息子も「だからさあ」と言わなくなり、家族の会話も和やかになったのです。 今日の心がけ◆まず相手の話を受け入れましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月24日(金) 倦怠期からの脱出法

6月24日(金) 倦怠期からの脱出法 妻「何か気づかない?」夫「え、何が?」妻「髪、切ったのよ。気がつかなかった?もう私に興味ないんじゃない?」 そんなふうに、夫婦間で気まずい雰囲気になったことはありませんか。配偶者を見ているようで見ているようで見ていないのは、どの夫婦でも、多少は思い当たるでしょう。 「見る」という字は、目に足がついたような形をしています。時には、相手のもとに自ら足を運ぶくらいの好奇心を持って向き合わないと、ただ目に映っているだけの状況になりかねません。 夫婦やカップル間において、倦怠期はつきものですが、むしろ、相手の素晴らしさをさらに掘り出すべき時期だと捉えることもできるでしょう。 今更などと思わずに、〈この人の美点はどこだろう?〉と好奇心を持って、客観的に見る努力をすると、同じ相手でも違って見えてきます。倦怠期を経て、相手の美点に気づくと、愛情は以前よりもさらに深まるでしょう。 滋味豊かな人生を送れるよう、お互いに少しずつ努力をしたいものです。 今日の心がけ◆相手の美点を発見する一日にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月23日(木) 学びの途中

6月23日(木) 学びの途中 学生時代、通信会社でアルバイトをしていたAさん。アルバイト社員のリーダーを任され、溌剌と仕事をしていました。 大学卒業後は、大手の食品会社で、営業職に就くこととなりました。他の新入社員の模範的な存在として一目置かれ、順調に入社二ヵ月が過ぎた頃、次のような来客対応をしました。 「その件は、担当の○○から伺っております」と伝えて、商品説明を始めたAさん。お客様が帰った後、先輩社員から、「上司は、社内では高めるべき存在だけど、お客様の前では、高めてはいけないんだよ」と指導を受けたのです。 Aさんの言い方では、「伺う」が、身内である担当者にかかっています。お客様と自分の関係において、誰を高めるかの区別が理解できていなかったのです。 この件を機に、正しくは「担当の○○から聞いております」と言うべきだとAさんは学びました。〈社会人としてはまだ一年生。学ぶべきことを謙虚に学ぼう〉と気持ちを切り替えて、積極的に仕事に取り組んでいます。 今日の心がけ◆正しい敬語表現を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月22日(水) トイレで気分転換

6月22日(水) トイレで気分転換 Sさんの仕事は、パソコンに向かうデスクワークが中心です。疲れたり、行き詰まったり、〈気分がすぐれないな〉と感じた時は、トイレに行って、顔を洗うようにしています。 顔を洗って、ハンカチでぬぐうと、気分がスッキリして、疲れや緊張感も軽くなるように感じます。 トイレに誰もいない時には、鏡に向かってニコッと笑ってみたり、鏡に映る自分に、「今日も一日よろしくお願いします」などと挨拶したりしています。こうすると、自分の笑顔に、心がより明るくなるような気がします。 また、そうした時に、〈こうすればいいんだ!〉 〈あれを忘れていた!〉など、仕事上の気づきを得ることもあります。 自分なりの気分転換法を持っていない人は、廊下を歩く、軽く体操をするなど、何か考えてみましょう。気分転換を図ることで、気持ちがリフレッシュするだけでなく、思わぬ仕事のヒントが見つかるかもしれません。 今日の心がけ◆自分なりの気分転換法を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月21日(火) 受付方法がわからない

6月21日(火) 受付方法がわからない Fさんは体調を崩し、自宅近くの総合病院へ受診に行きました。 移転・新設されたばかりのその病院は、規模が大きくなり、診療科目も増えました。施設は非常にきれいで、設備も整然とした印象でした。 しかし、待合室も総合案内所も大混雑しています。館内案内図の前は、人で埋もれ、案内図を見ることもできませんでした。 やっと目的の科の受付に着いて、診察券を出すと、「入り口近くの受付の機械で手続きをしてから来てください」と言われました。Fさんは、受付方法が変わったことを初めて知り、入り口まで引き返すことになったのです。 受付機の前は、Fさんと同じように引き返した人で混雑していました。病院前も利用者も、慣れるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。 〈これでは初めて来た人は、迷って大変だな〉と思いながらも、ふと〈自分も日頃、お客様にわかりやすい説明をしているだろうか〉と思ったFさん。「一つよい気づきが得られたな」と、診察を終え、家路に着いたのです。 今日の心がけ◆利用者の目線で考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月20日(月) 後始末の範囲

6月20日(月) 後始末の範囲 仕事ができる人には共通点があります。それは、使う「もの」を大切にする点です。ものを大切にする姿勢は、使用後によく現われます。 まずは、使ったものを元の場面に戻すことが後始末の基本です。さらには、職場全体に視野を広げて、後始末を確認することも大切でしょう。また、現代の情報社会では、形のない情報も、後始末の対象となるかもしれません。 A社では、社員間でスムーズにデータをやり取りするために、個人のパソコンに「共有フォルダ」を設けています。Bさんのパソコンには、連日、同僚からの資料が舞い込みますが、いつもきれいに、空になっています。 きっかけは、先輩の助言でした。「共有フォルダの中に資料を残しているのは、セキュリティーの面でも良くない。何より、そういうデータの扱い方では、いい仕事はできないよ」。それ以来、データを留めないようにしています。 形あるものに限らず、形なきものも後始末されている環境から、クオリティーの高い仕事は生まれるのでしょう。携帯電話やパソコンのメールも同様です。 今日の心がけ◆形なき情報も後始末しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月19日(日) 社長の発見

6月19日(日) 社長の発見 繁忙期のある日、急な仕事が入り、N社長がMさんに残業を依頼しました。 いつもなら二つ返事で快諾してくれるMさんでしたが、その日に限って「今日は残業できません」という返事が返ってきました。 翌日、Mさんから理由を聞きました。一カ月以上入院していた妻が無事に退院し、昨日はその妻の誕生日だったので、家族でお祝いをしたとのことです。 N社長は、改めて、それぞれの社員に家族がいることに思い至りました。社員が元気に働けるのは、家族に支えられているからです。そこで、社員の家族の誕生日をさりげなく聞き取りながら、手帳に記録しました。 そして、本人の誕生日はもちろんのこと、家族の誕生日にも一言、声をかけるようにしました。その一方で、意外な発見もありました。夫や妻、子供やペットの記念日はわかっていても、両親の誕生日を知らない社員が多かったのです。 このことから、N社長は社員に、「母の日」や「父の日」、誕生日などに、両親に感謝を伝えようと呼びかけています。 今日の心がけ◆記念日に感謝を伝えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月18日(土) 思いを届ける

6月18日(土) 思いを届ける 静岡市の賎機山山頂では毎年六月、日米合同の慰霊祭が行なわれています。 これは、昭和二十年六月の静岡大空襲で犠牲になった市民と、墜落した米軍の爆撃機の搭乗者を弔う慰霊祭です。 昨年の慰霊祭では、その賎機山に立つ慰霊碑の横に、米政府から御礼の証として贈られたハナミズキが植えられました。ハナミズキには、「永続性」「返礼」「私の想いを受けてください」などの花言葉があるといわれます。 花言葉に思いを託すように、私たちも何かの思いを伝えるために、相手に贈り物をする場面があります。品物と共に、一筆や一声を添えれば、より確実に、相手に気持ちを届けることができます。 その際に気遣いたいのは、受け取る相手の感情です。疑問を抱かせたり、負担に思われたりしないように、自らを客観視することは大切でしょう。また、期待通りに受け止められなくても、本意を伝える粘り強さも求められるでしょう。 金額でも分量でもなく、自分の思いを伝える工夫は、いくつもできるはずです。 今日の心がけ◆思いを伝える工夫を図りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月17日(金) 六月の花嫁

6月17日(金) 六月の花嫁 日本で結婚式の多い時期は、四月から五月、そして、十月から十一月です。 また、「六月に結婚した女性は幸せになれる」という西洋の言い伝えに倣って、いわゆる「ジューンブライド」に憧れを抱く女性も多いようです。 Fさんもその一人でした。交際しているB君と結婚することになり、半年前から、準備を進めてきました。式場と打ち合わせを重ね、衣装や料理、引き出物などを自分の好みで決めることは、とても楽しいものでした。 おおむね結婚式の準備が済んだ頃、何気なく彼の意見を聞いてみました。すると、「僕はもっと地味な結婚式が良かった」と言ったのです。「何よ今更!」と大喧嘩となり、Fさんは泣きながらその場を去ってしまったのです。 Fさんは、事の顛末を母親に相談しました。すると、「ジューンブライドに憧れて、気持ちが華やぐのはわかるけど、一番大切なのは、どんな結婚式をするかより、B君と仲良く夫婦生活をすることでしょう」と諭されたのです。 落ち着きを取り戻したFさんは、話し合うためにB君のもとへ向かったのです。 今日の心がけ◆何か一番大切かを見つめ直しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月16日(木) 街おこしの素材

6月16日(木) 街おこしの素材 「わが街を活性化していきたい」と考えているA市の若手経営者グループが、街づくりの専門家を講師に招いて、研修会を開催しました。 研修の中で、講師は「地元以外の人の方が、その街の良さを知っているケースがあります」と言ったのです。A市には昔から養豚場が多く、よく豚肉を食べる習慣がありました。地元では当たり前の食べ方も、他の地域では珍しいようです。 そこで、食材のネーミングを変えて、タレを工夫し、子供からお年寄りまで食べやすくアレンジしたところ、全国規模のグルメ大会で最優秀賞を受賞したのです。日頃、食べ慣れていたものが、街の名物となったのでした。 今あるものを、少し視点を変えて眺めてみると、他の地域にないような歴史を発見することがあります。これは、企業に置き換えても当てはまります。 「わが社の強みは何だろう」と、客観的に見直してみましょう。または、外からの声を集めてみましょう。今すでにあるものの良さを再確認する中で、会社が飛躍するきっかけが見つかるかもしれません。 今日の心がけ◆ヒントは足元にあると知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月15日(水) うちになくても

6月15日(水) うちになくても Kさんが履いていた靴の紐が、出張中に切れてしまいました。靴屋に行き、靴紐を探しましたが、ちょうどよいサイズの靴紐が見つかりませんでした。 すると、店員が「○○の靴屋さんでしたら、あるかもしれません」と、別の店を紹介してくれたのです。Kさんは店員の対応をとても嬉しく思いました。 また別の日のことです。駅の売店で、絵葉書を売っているかどうか尋ねると、女性店員が、「ひょっとしたら向かいの売店にあるかもしれませんよ」と、他社の売店を紹介してくれました。 またある日のこと。宿泊したホテルで、レストランがまだ営業しているかを聞くと、「申し訳ありません。もう閉店いたしましたが、お食事でしたら・・・」と言って、近所の飲食店を教えてくれました。Kさんは、出張先で、こうした対応を受けるたびに、温かい気持ちになります。 ライバル店の紹介はできない場合もありますが、できる範囲で「自分は何を求められているか」を考え、ニーズに応えるサービスをしたいものです。 今日の心がけ◆相手の立場になって考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月14日(火) 運転は苦手?

6月14日(火) 運転は苦手? Tさんは、何年経っても車の運転が苦手でした。特に、車庫入れの際に車を傷つけてしまうことが多く、車両保険が割高になってしまうほどでした。 独身の時には、自分の車を自己責任で修理していましたが、結婚を機に、夫と車を共有することになりました。新しい車を運転する喜びもそこそこに、Tさんは、緊張感に見舞われていました。 〈車を傷つけたらどうしよう〉と不安に駆られながら、車をバックさせていた時、誤って、電柱に激突してしまったのです。車の後部ドアが開閉できないほどの大破に、怒鳴られることを覚悟して夫に謝りました。 Tさんは、車に乗れなくなる寂しさを押し殺して、「もう運転しないから」と告げました。すると、夫は「怪我をしなくてよかった。これまでの事故の厄払いだ。今後は事故は起きないから、どんどん乗りなさい」と言ったのです。 これまで車を傷つけることばかりを心配していたTさん。夫の言葉で安心して運転でき、運転そのものも楽しくなって、その後は事故がなくなりました。 今日の心がけ◆不安が失敗を招くことを知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月13日(月) そのままを聴く

6月13日(月) そのままを聴く Aさんは人の話を聴くことが苦手です。特に、部下や年下の人の話には聞く耳を持てません。話の腰を折ることもしばしばで、建設的な話し合いにならず、なかなか周囲と調和を保つことができませんでした。 ある日、見かねた先輩が、「君は、自分の意見や考えを差し挟まず、聴くことに集中するのが先決だ」と助言してくれました。たしかに、相手が話している最中から、次に話す内容を考えたり、反論することばかりを考えていたのです。 「聴くことは相手を受け容れること」と諭されたAさん。まずは相手の話をそのまま聴くように努めました。 すると、相手の考えの特徴やその背景が見えてきたのです。〈こんな細部まで考えていたのか〉 〈よく準備をして意見を述べているな〉と、相手を知り、理解できたことで、周囲との会話も増えていきました。 聴くことを通して、周囲と調和が図れるようになったAさん。現在は、家庭において、妻の話をそのまま聴くことに挑戦中です。 今日の心がけ◆まずは話を聴きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月12日(日) 読書の軸

6月12日(日) 読書の軸 『武士道』の著書で、かつて五千円札の肖像にも採用された新渡戸稲造は、十代の頃から大変な読書家でした。歴史、地理、伝記、政治、経済などに関する書物を手当たり次第に読破したそうです。 「読書は一生の宝」だといわれますが、新渡戸は、多読の結果、書物が早く読めるようになったという利益はあったものの、「いくつかの不利益を蒙った」と後に振り返っています。 その一つは、あれこれ区別なく手当たり次第に読んだことで、思考が粗雑に流れて、緻密さを欠くようになったこと。もう一つが、様々な考え方を知ることにはなったが、それによって、これという自分の考え方がなくなってしまったことだと書いています。 時代がどのように変わっても、世の中に流されないような自分の考えの基軸を持つことは、仕事の上でも、生きていく上でも、必要なことでしょう。 そのためにも、時には自分の読書の仕方を振り返ってみることも大切です。 今日の心がけ◆ふれない芯を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月11日(土) いい牛をつくるには

6月11日(土) いい牛をつくるには 鹿児島県の大隅半島にある平松牧場は、餌の生産、繁殖・哺育、育成、肥育までを一貫して行なっている牛づくりの農家です。 飼料となる牧草も、土づくりから手がけています。「いい牛をつくるには、餌になる牧草が大事。いい牧草をつくるには土が大事。だから土づくりからこだわるんです」と、牧場で牛づくり全般を統括するスタッフは語ります。 同牧場では、自分たちで種を播いて育てた安全な牧草を牛に与え、その牛の糞を堆肥にして、また牧草をつくるという、循環型農業にチャレンジしています。 餌も肥料も購入したほうが楽ですが、「いいものをつくるには、手間ひまをかけなければいけない」と、皆、汗と泥まみれで働いています。苦労が多い分、強い連帯感と責任感が生まれ、喜びも大きいようです。 効率を求めることも大事ですが、それを追求するあまり、大事なことが忘れ去られることもあります。一からつくりあげる苦労を喜べる時、その仕事の持つ本質と向き合えるのかもしれません。 今日の心がけ◆苦労を喜びに変えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月10日(金) 名前の確認

6月10日(金) 名前の確認 事務スタッフのAさんとBさんは、昼休みを交代で取ることになっています。Aさんが先に休憩を取るため、Bさんに仕事の伝言をしました。 「山田様から電話があったら、山田敏朗(としお)様なのか、山田敏朗(としろう)様なのか、名前の読み方を確認してほしいの、入会申込書に、フリガナが付いていなかったのよ」 Bさんが「山田様に確認すればいいのね。わかりました」と答え、Aさんが食事に出ようとした時のことです。そばで話を聞いていた先輩から、「それはいけない」と制止されました。 「電話をかけてきた方が、別の山田様の可能性もあるでしょう。個人名を電話越しに言ってはダメよ。住所を聞いて、ご本人だと確認してから、フルネームを伺うようにしましょう」 先輩の話を聞かなければ、山田様からの電話に、安易に応対してしまうところでした。個人情報の漏洩事故が多発する昨今、改めて、個人情報を取り扱う社内のルールを確認しようと思ったAさんとBさんです。 今日の心がけ◆個人情報の扱いに注意しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 9日(木) 片道230円

6月 9日(木) 片道230円 昨年の北陸新幹線に続き、今年は北海道新幹線が開通しました。北海道の新函館北斗駅から九州の鹿児島中央駅まで、新幹線で乗り続けることになります。 北海道と本州を結ぶ青函トンネルは、約五十四キロメートルで、最深部は海面から二百四十メートルです。一方、本州と九州をつなぐ関門トンネルは、約三・六キロメートルで、深さは海面から約三十八メートルです。 山口県の下関駅と福岡県の門司駅を結ぶ関門トンネルは、普通乗車運賃二百三十円、所要時間はおよそ六分です。関門トンネルが開通したのは、今から七十年以上も前の、昭和十七年のことでした。 鉄道をはじめ、生活全般を支えるインフラを先人たちが築いてくれたおかげで、便利さを享受できている私たちです。日頃、その恩恵に、どれくらい感謝の思いを向けているでしょうか。 また、歴史に残る大事業ではなくても、日常の業務を通じて、私たちも多くの人に役立つ仕事を仕上げることは可能でしょう。 今日の心がけ◆先人の恩に報いる働きをしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 8日(水) ちょっとした心配り

6月 8日(水) ちょっとした心配り 旅行や出張には鞄が不可欠です。最近は、キャスターが付いたキャリーバッグを持つ人が多くなりました。 持ち運びに便利なキャリーバッグですが、無造作に引いて歩くことで、近くの人がつまづいて転倒するなど、トラブルも増えているようです。 Tさんは最近、鞄に関するこんな光景を目にしました。混み合っている通勤電車に、大きめのリュックを背負った若い女性が乗ってきた時のことでした。 女性は中ほどの位置に立つと、リュックをサッと胸に抱くように、体の前に移しました。そして、リュックの上に本を広げて読み始めたのです。 一連のしぐさが何とも自然で、周囲の乗客に迷惑をかけまいという心配りが感じられて、Tさんは温かい気持ちになりました。 日本を訪れる外国人旅行者が増加しています。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの頃には、年間二千万人を超すことが見込まれています。 まずは自分の鞄から、公共の場での心配りを率先したいものです。 今日の心がけ◆公共のマナーを点検しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 7日(火) 先輩たちの失敗談

6月 7日(火) 先輩たちの失敗談 先輩社員が後輩を指導する時、仕事がうまくいった話は参考になるものです。しかし、もっと参考になるのは失敗談でしょう。 「相手の会社名が聞き取れず、とんちんかんな伝言メモをいつも残していた」「商品説明をする際に頭が真っ白になり、何を言っているのかわからなくなった」入社二日目に寝坊し、会社からの電話で目が覚めた」 これらは「先輩たちの失敗談」というアンケートの回答です。特に多かったのは電話応対に関する失敗でした。失敗を経て、「積極的に電話をとるうちに自信がつき、会社訪問にも活かせた」といった声もありました。 失敗経験は、誰にでもあるものです。具体的な失敗談は、後の世代への教育にもなるだけに、積極的に伝えるべきでしょう。 また、仕事に就いたばかりの人は、先輩たちを見習って、失敗を恐れずに挑戦したいものです。電話をとらなければ失敗はしませんが、電話をとって失敗する経験こそ自分の財産になるでしょう。 今日の心がけ◆失敗を恐れず挑戦しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月20日

コメント(1)

-

6月 6日(月) 知るを知ると為す

6月 6日(月) 知るを知ると為す 「これを知るをこれを知ると為し、知らざるを知らずと為せ、是れ知るなり」。これは『論語』の一節です。 自分の知っていることだけを知っているとし、知らないことは知らないとすることこそが「知っている」ことになるという意味で、中途半端な知識をひけらかすことを注意しています。 印刷会社で営業職を務めるOさんは、得意先で、印刷用紙の価格について聞かれました。Oさんはよく調べもせずに、うろ覚えな知識で説明しました。 後日、先方から、「説明がまったく違っていた」というクレームが入りました。すぐに謝罪に出向きましたが、信用を失ったのはいうまでもありません。 「知っているつもり」「知ったかぶり」を戒めるためには、「知らない」と言う勇気も必要です。自分がどこまで知っていて、何を知らないかを見極めて、業務に当たりたいものです。 その正直さは、結果的に、信頼を得ることにもつながるでしょう。 今日の心がけ◆正直な仕事をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 5日(日) プロポーズの日

6月 5日(日) プロポーズの日 六月の第一日曜日は、「プロポーズの日」です。 「プロポーズの日」は、ブライダルファッションデザイナーの桂由美さんが会長を務める全日本ブライダル協会により、一九九四年に制定されました。 ヨーロッパでは、結婚と女性をつかさどる女神・ジュノーが守護する月が、六月だとされてきました。そのため、六月に結婚する花嫁は、「ジューンブライド」と呼ばれ、「女神の加護によって幸せになれる」と言われてきました。 そして、プロポーズをするのにもまた、ジュノーが守護するこの六月がふさわしいとして、この時期に「プロポーズの日」が制定されました。 プロポーズをしたいけれど、きっかけがつかめないという人にとって、この日は、良いチャンスになっているようです。 また、「プロポーズなんてもう昔の話」という人たちは、自分がプロポーズした時、された時の言葉を思い出してみてはいかがでしょう。 そしてこの日を、夫婦の絆を深める日にしてみましょう。 今日の心がけ◆勇気を持って話してみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 4日(土) 歯の衛生週間

6月 4日(土) 歯の衛生週間 「8020運動」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 これは「八十歳になっても自分の歯を二十本以上残そう」という運動です。厚生労働省では、このスローガンをもとに、歯の健康づくりを呼びかけています。 Sさんは現在、四十代半ばです。小さい頃はよく虫歯になり、歯医者で治療をしてもらうことがありました。 数年前、歯科医である知人から、歯の手入れ法を教わりました。1歯間ブラシで、歯の間にある食べカスを除去する、2デンタルフロス(糸ようじ)で、歯間の歯垢を取る、3歯ブラシを使って、丁寧に上下の歯と歯肉をブラッシングする。 1から3まで、およそ十五分から二十分ほどかかりますが、寝る前にこれを実行するようになって以来、健康な歯を保っています。 六月四日から十日までは、「歯の衛生週間」です。歯の不調は、様々な病気の要因にもなるといわれます。衛生週間を一つのきっかけとして、健康な歯を保持するための習慣を身につけてはいかがでしょう。 今日の心がけ◆健康な歯を持ち続けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 3日(金) 隠し味

6月 3日(金) 隠し味 二〇一三年、ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録されました。以来、海外での和食ブームに拍車がかかっています。 日本国外での和食レストランの数は、十年前と比較すると、三倍に膨れあがっているといわれます。現在ではおよそ八万九千店にも上るそうです。 その背景には、食と健康への関心の高まりがあります。日本人の長寿が、和食人気の後押しをしていることは言うまでもないでしょう。 和食に欠かせない要素として、「隠し味」があります。隠し味とは、辞書によれば、「ある調味料を、目立たない程度にごく少量加え、全体の味を引き立たせる調理法。また、その調味料」のことです。 主役ではないものの、なくてはならない存在、それが隠し味といえるでしょう。仕事においても、スポットの当たる主役的ポジションと、それを支えるポジションとがあります。 目立たず、小さな働きで、全体を引き立ててくれる存在あっての職場です。 今日の心がけ◆隠れた働きがあることを知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 2日(木) 「もういいでしょう」

6月 2日(木) 「もういいでしょう」 「助さん、格さん、もういいでしょう」。これはテレビ時代劇「水戸黄門」の、主人公のお決まりのセリフです。この言葉をもって、付き人の侍が印籠を出し、悪党がひれ伏すというのが、ドラマの定番でした。 職場の全体会議で、業務の報告をすることになったAさん。資料をまとめ、自分なりに準備をして臨みました。 しかし、いざ報告をしてみると、「なぜなら」という理由づけが曖昧だったことに気がつきました。後で振り返り、〈これくらいでいいだろう〉と、早々に準備を終えてしまったことを反省しました。 仕事には始まりと終わりがあります。終わりの際、「これでいいだろう」と区切りをつける基準は、人によってまちまちです。時には、自分のお決まりの「もういいだろう」という基準から、さらに一歩踏み込んでみましょう。 本当にこれで良いのか、まだできることがあるのではないか、という念押しの再考は、仕事のレベルをさらに一段階上げるはずです。 今日の心がけ◆「まだ良くなる」と粘りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月20日

コメント(0)

-

6月 1日(水) 今日もいい天気

6月 1日(水) 今日もいい天気 人の心は、天候に左右されることがあります。 晴天だと気分も晴れやかになり、雨天だと、どんよりとした気分になりがちです。ゆえに、梅雨の季節を好きになれない人も多いのではないでしょうか。 ある雨の日、憂鬱な気分で出勤したYさんは、「このところ雨が続いて嫌よね」と、同僚に愚痴をこぼしました。すると、同僚は「そうね」と同意しながら、「でも、私は雨が好きなんだ」と言いました。 同僚は、かつて沙漠に植林をするボランティアに参加したことがあるそうです。それまでは雨が嫌いだったのが、沙漠に降る雨と、その後にかかった虹に感動して、雨が好きになったと言うのです。 「日本では、いい天気といえば晴れのことだけど、沙漠では、雨のほうがいい天気なんだよ」と、同僚は笑顔で語りました。 その話を聞いて以来、雨の受け止め方が変わったYさん。「晴れても良し、雨も良し、今日もいい天気!」と、晴れやかに生活しています。 今日の心がけ◆天候を喜んで受け止めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2016年05月20日

コメント(0)

-

5月20日(金) 父の野菜炒め

5月20日(金) 父の野菜炒め 家庭内で、夫婦がそれぞれ家事の分担をしている家庭も多いでしょう。 得手不得手はありますが、互いに助け合い、負担が偏らないように、夫婦で話し合いながら分担することが大切なようです。 N男さん夫婦は、それぞれ仕事を持っています。夫婦で話し合い、結婚当初から家事を分担してきました。洗濯などは苦にしないN男さんですが、料理だけはどうしても苦手でした。 ある時、ふと亡くなった父親のことを思い出しました。不器用で、無愛想だった父でしたが、頻繁に料理を作ってくれていたのです。 N男さんは、父がよく作ってくれた料理を再現することにしました。味覚の記憶を頼りに、家族の健康も考えながら、試行錯誤を重ねた結果、思い出の味に近い料理ができたのです。特に、野菜炒めは家族にも好評でした。 そして、父は不器用ながらも、栄養やバランスなどを考えて家族の料理を作ってくれていたのだと、改めて父の思いに気づくことができたのです。 今日の心がけ◆両親へ思いを馳せましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月20日

コメント(0)

-

5月19日(木) ストレスは悪者か

5月19日(木) ストレスは悪者か 健康心理学者のケリー・マクゴニガル氏は、著書において「『ストレスは健康に悪い』と思い込んだ場合に限って、ストレスは有害となる」という研究結果を紹介しています。 氏自身も、この結果を受けて、〈ストレスは体に悪い〉という思い込みを捨てました。そして、さらに研究を進める中で、「ストレスについての考え方を変えれば、もっと健康で幸せになれる」という結論に達したのです。 私たちも日常、困った問題に直前した時、そのストレスが原因で体調が悪くなったり、物事がマイナス方向に進んでしまうのではないか、と思ってしまいがちです。 そうした思い込みこそ、気持ちが暗くなったり、落ち込んだりする要因の一つです。多少のストレスはあって当たり前、さらなる成長のチャンスだ、とプラスに捉えて、受け容れることから始めてみましょう。 ストレスや困難を悪者にせず、正面から向き合う習慣を養いたいものです。 今日の心がけ◆ストレスをプラスに転化しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2016年05月19日

コメント(0)

-

5月18日(水) 妻のSOS

5月18日(水) 妻のSOS 「どうしよう・・・」。Uさんの携帯電話に、今にも泣き出しそうな声で、妻から電話ありました。ベランダで選択物を干している最中に、部屋にいた息子が、誤って鍵をかけてしまったのです。 鍵を開けるよう懸命にジュスチャーをしても、一歳の息子には伝わりません。最初は面白がり、次第に泣き出し、最後は泣き疲れて、息子はその場で眠ってしまったというのです。 話を聞き終えたUさんは、妻にこう応えました。「今、手にしているのは携帯電話でしょ。良かったじゃない。すぐ解決できるよ。ラッキーラッキー!」 気が動転していた妻は、Uさんの言葉を聞いて、落ち着きを取り戻しました。すぐに近所に住む両親に電話をし、鍵を開けてもらったのでした。 後で妻に聞くと、あまりに動揺しすぎて、どうしたらいいか思い浮かばなかったそうです。しかし、夫の明るさに、救われたような気持ちになったといいます。 この出来事はその後、夫婦の間の良き笑い話になっています。 今日の心がけ◆落ち着いて対処しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2016年05月18日

コメント(0)

-

5月17日(火) どんな心で応対しているか

5月17日(火) どんな心で応対しているか Bさんが行く車の販売店では、来店者に「どんな御用ですか」と声をかけます。 Bさんは、この言葉をあまり好ましく思っていませんでした。「今日は何しにきた?」というように聞こえてしまうからです。加えて、接客態度にも、どことなく冷たさを感じていました。 しかし、整備の担当者だけは、小さい部品の注文でも快く受け、気持ちよく対応してくれます。それからBさんと、その担当者との付き合いが始まりました。 ある時、その店に電話をすると、整備の担当者が他店へ移ったことを聞きました。そこはBさんの住まいからは離れたところでしたが、訪ねて行くと、いつも通り丁寧に、誠実に対応してくれたのです。 その後、Bさんは〈車を買い換えるなら彼から買いたい〉と思うようになり、実際に、担当者の働く店で新車を購入したのです。 お客様は、店ではなく、人につくものだといわれます。どのような心でお客様に応対しているかは、言葉や態度を通して、相手に伝わるものです。 今日の心がけ◆お客様と誠実に向き合いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2016年05月17日

コメント(0)

-

5月16日(月) 第二の天性

5月16日(月) 第二の天性 私たちが日々、何気なく行なっている習慣には、良い習慣とそうでないものがあります。悪い習慣は身につきやすく、良い習慣ほど身につきにくいようです。 Mさんは、何でも先延ばしにしてしまう癖がありました。ある時、上司から仕事を命じられたMさん。期限まで余裕があったため、のんきに構えていたところ、急な予定変更で大変な目に遭いました。 何とか上司の要望に応えたものの、この日を境に、早めに取り組む習慣をつける決心をしたのです。まず、「気づいたらすぐする」実践に取り組みました。 この実践は、Mさんの癖とは正反対だったため、最初はとまどいました。しかし、物事がスムーズに運ぶといった効果が、すぐに表われたのです。 次に、「できることから行なう」よう心がけました。そうすることで、何もしない時がなくなり、一日の仕事が順調に流れるようになったのです。 習慣は第二の天性ともいわれます。即行の実践で悪しき習慣を改め、常に新しい自分に生まれ変わることを目指して、日々の仕事に取り組みたいものです。 今日の心がけ◆気づいたらすぐする習慣をつけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2016年05月16日

コメント(0)

-

5月15日(日) ミニマリスト

5月15日(日) ミニマリスト 数年前、片付けの手法として注目された「断捨離」から一歩進んで、ミニマリストという生活スタイルが話題になっています。 ミニマリストとは、必要最小限(ミニマル)の物だけで暮らす人を指す造語です。会社員の佐々木典士さんは、かつて、床が見えないほど沢山の本やCDに囲まれた生活を送っていました。 ある時、足りない物のことばかりを考え、物があっても心が満たされないことに気づいた佐々木さんは、部屋の中の物を激減させました。 すると、以前は部屋にこもりがらだったのが、人に関心が向くようになったといいます。掃除も楽になり、いつでも人を招けるようになりました。「人の縁やつながり、感謝こそ幸福の条件だと思う」と、佐々木さんは語ります。 私たちは物を持つことを幸福だと錯覚しがちですが、物に占められた空間には、幸福の入る隙間がないのかもしれません。 物の整理から、心の風通しを良くしていきましょう。 今日の心がけ◆必要な物を再点検しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月15日

コメント(0)

-

5月14日(土) 自己紹介のポイント

5月14日(土) 自己紹介のポイント 人生の様々な場面で、自己紹介は避けて通れません。この春も、職場や地域で自己紹介をした人はいるでしょう。 自己紹介は、あまりに無難過ぎても印象に残らず、かといって、自慢話になってしまうことも避けたいものです。 話す事柄がないという人は、まず相手の立場に立ってみると、挨拶のヒントが得られるかもしれません。「自分をどうアピールするか」より、聞き手になったつもりで、「相手は何を聞きたいか」に思いを巡らせてみるのも一考です。 相手の印象に残る自己紹介について、営業コンサルタントの横山信弘さんは、ポイントを二つか三つに絞って、自分の強みを伝えることを勧めています。 「私の強みは体力。小学校五年生以来、一度も風邪を引いたことがありません。それからうどんに詳しいこと。じつは実家がうどん屋でして・・・」 たしかに、こうした内容だと、相手の心に残るでしょう。話の続きを聞いてみたくなるのも、いい自己紹介の共通項だといえそうです。 今日の心がけ◆聞き手の立場で考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2016年05月14日

コメント(0)

全99件 (99件中 1-50件目)