2025年03月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

葬儀費用、相続財産から引ける?

相続の際、ある一定額以上相続財産がある場合、相続税が発生しますよね。その相続財産から葬儀費用を差引いて計算できるってご存知でしょうか?今回は、この葬儀費用について簡単にお話したいと思います。 相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。ただし、相続財産が3,000万円+(600万円×法定相続人数)以下であれば、相続税の申告義務はありません。例えば、父が亡くなり、相続人が母・兄弟3人の計4人が法定相続人の場合、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円以下なら相続税は非課税&申告不要です。でもその相続財産計算の際、葬儀費用を差引く事ができます。葬儀費用には、通夜・告別式の費用、そこでの飲食費、お寺さん等に払うお布施など、火葬費用が該当します。ですが、初七日費用(お布施含む)、墓地や位牌費用、香典返し費用などは、相続税控除には該当しませんので注意が必要です。 さて今回は、相続財産計算の際の葬儀費用についてお話しました。相続税の計算上、相続財産の総額から葬儀費用を差し引くことができるんですね。ちなみに葬儀の際、頂いた香典は葬儀費用から差引く必要はありません。また、非課税所得の扱いとなる為、確定申告の際に申告する必要もありません。香典は、基本的に喪主への贈与扱いとなり、亡くなられた方の財産に含まれない為、相続財産にならないんですね。なので、香典返しは相続税計算で控除できないんですね~。

2025.03.30

コメント(0)

-

生命保険の満期金って税金かかると?

皆さん、生命保険入ってますよね?満期保険金をもらった際、「あれ?」と、「これって税金かかる?」って思った事ないでしょうか?今回は、FPとして、満期保険金の税金について簡単にお話したいと思います。 生命保険の満期や解約により保険金を受け取る事ってありますよね。その際にかかる税金ですが、契約形態により所得税か贈与税のどちらかの課税対象となります。契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物の場合、「所得税」。違う場合、「贈与税」が課されます。「所得税」の場合、一時所得となり、「受取った保険金」―「今まで支払った保険料」が50万円以下ならば税金はかかりません。多くの場合、養老保険や学資保険なので、この「税金かからないケース」が多いと思います。しかし、「贈与税」となると話は別です。例えば、契約者(保険料負担者)が父親で、受取人が子供の場合、贈与税がかかります。その場合、支払った額に関係なく、受取額に贈与税がかかります。300万円の受取額だったら、110万円の基礎控除を除く190万円の贈与税「19万円」の納税義務が生じます。 さて、今回は、生命保険の満期金や解約返戻金についてお話しました。学資保険などは、基本積立てる形の為、受取る金額と払い込んだ金額の差が50万円を超える事はあまりないので、税金がかかる事はほとんどありません。が、満期保険金の受取を子供にした場合には、贈与税となり、納税義務が生じる可能性が高まります。満期保険金受取人は、ご自身にされた方が良いですね。

2025.03.29

コメント(0)

-

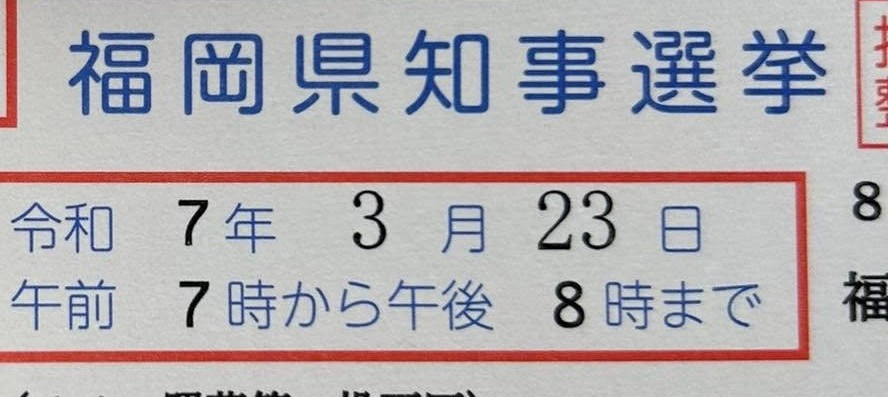

本日、福岡県知事選挙の投票日です

福岡知事選挙の投票に行って来ました。せっかくなので一言。今回の知事選、現職が自民・公明・立憲・国民等の推薦を受けています。「どうせ自分が投票に行ったって結果変わらんし」ではなくて、こんな時にも投票率が大事になります。投票率が低いと政党の組織票で勝てる為、政治家は政党を向いて仕事をします。投票率が高いと国民を向いて仕事せざるを得ません。だから、皆、選挙に行くべきなんです。昨今の政治の腐敗、国民負担の増大は、投票率に起因していると思います。自らと将来を担う子どもたちの為にも、選挙に行きましょう!

2025.03.23

コメント(0)

-

小規模宅地等の特例?相続税が安くなると?

相続財産に自宅の土地なんかがあると、相続財産が大きくなっちゃって相続税が心配ですよね。そんな時に使える特例制度があるのご存知でしょうか?今回は、「小規模宅地等の特例」について簡単にお話したいと思います。 「小規模宅地等の特例」を使うと、土地の評価額を8割減で計算して良かよってなります。ただ、この制度その名の通り「小規模宅地」(330㎡まで)が対象となります。それを超えると、330㎡まで8割引きで、超えた部分は通常通りの計算です。そして厳格な相続人等の要件があります。 ・故人が自宅として使っていた宅地 ・相続人が「配偶者」、もしくは「故人と同居していた親族」 →「配偶者」は別居していようがOK、その他の親族は同居が要件以上の要件に合致すればこの特例を使えますが、重要な点が1点。必ず相続税の申告が必要となります。当該宅地を8割減で計算すると「わーい!相続税の基礎控除内になった~♪相続税0円だ~!」ってなった場合でも、この特例を使うには相続税の申告が必要です。申告しないと、この特例は使えませんので、通常通りの相続財産の計算となり、多額の相続税(追徴課税含む)を課される可能性があります。 さて、今回は「小規模宅地等の特例」についてお話しました。故人の住んでいた土地を相続する場合、8割減で計算する特例があるんですね。土地は高額になるケースがあるので、例えば5,000万円の土地だと80%減の1,000万円で計算していいよ~ってなる訳なので、かなりお得ですよね。ちなみに、前回お話した「住宅取得等資金の贈与の特例」で取得した住居に対しては、「小規模宅地等の特例」は使えなくなります。この辺りも含めて他の要件等複雑な上、相続税申告も必要です。専門家に相談されるのが良いかなと思います。

2025.03.23

コメント(0)

-

子どもの住宅費用で相続税対策!?

子どもの住宅費用を援助すると非課税で1,000万円まで贈与できる。こんな話聞いた事ありませんでしょうか?非課税で1,000万円も下の世代に移行できれば、相続税対策になりますよね。今回は、この「住宅取得等資金の贈与の特例」について簡単にお話したいと思います。 この制度を使うと、一定の要件を満たせば、子や孫が住宅を取得する際に援助した金額の贈与税が非課税となります。非課税限度額は、省エネ住宅や一定の耐震性を満たす住宅を取得する場合は、最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。 ・贈与者と受贈者の関係:贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)。受贈者は、住宅を取得する本人。 ・住宅の要件:新築の場合床面積が40㎡以上など様々 ・贈与の時期:住宅の取得日から起算して、前年12月1日~当年12月31日まで ・契約書の締結:贈与契約書の作成、住宅取得資金であることの明確化など ・申告:受贈者は贈与を受けた都市の翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告書を提出 さて、今回は、「住宅取得等資金の贈与の特例」についてお話しました。相続税対策として大変有効な手段ではありますが、要件を満たさない場合、贈与税が課される事になります。また、要件は複雑で、変更される事もある為、注意が必要です。利用を検討される際は、専門家に相談される事をお勧めします。ちなみにこの制度、令和8年(2026年)末までで終了です。国民にとってお得な制度は、無くなっていくんですよね~。。。

2025.03.22

コメント(0)

-

高額療養費制度って何?

皆さん、高額療養費制度ってご存知でしょうか?現・石破政権がその負担額を増額させようとしてる、あれです。今回は、高額療養費制度について簡単にお話したいと思います。 高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額になった場合に、その一部を支給する制度です。医療費の負担を軽減することで、安心して医療を受けられるようにすることを目的としています。1ヶ月間(1日~月末)に入院や外来で支払った自己負担の医療費が一定額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。つまり、その一定額以上は医療費の自己負担がかからなくなります。上限額は、その人の所得により段階的に変わります。例えば、日本人の平均年収区分となる「年収約370万円~約770万円」では、ひと月の上限額(世帯ごと)約8万円ちょっととされています。月8万円の自己負担額って結構大変ですよね。ただ、通常であれば3割負担の方で長期に入院したり、手術を受けたりってなると軽く超えちゃう事もあります。その様な時でも、それより負担が増えない様にしている制度なんですね。 さて、今回は高額療養費制度についてお話しました。もし治療で医療費が高額になった際は、加入している保険者(健保等)に申請する事で高額療養費が支給されます。申請には領収書などが必要となります。大切に取っておきましょう。ちなみに、同じ世帯で、過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、5回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。(多数回該当) ※上記所得の場合、44,000円が上限誰も好き好んで病気になる訳ではないので、この制度の上限額を上げるのは酷ですよね。それより、もっと削るところあると思いますけどね。

2025.03.20

コメント(0)

-

選挙活動、期間とか時間は?

前回は、選挙活動における戸別訪問について記事を書きました。今回は、そもそもの選挙活動の期間や時間帯について簡単にお話したいと思います。公職選挙法では、全ての選挙活動ができる期間が「公示日から投票日の前日まで」と定められています。って事は、投票日当日には選挙活動はできないって事です。投票日は静かですもんね。あと、時間も「午前8時から午後8時まで」と制限されています。真夜中に大きなボリュームでやられたらたまんないですもんね。つまり、選挙活動の最後は「投票日前日の午後8時まで」となります。なので、投票日前日夕方から、最後の力を振り絞った街宣が行われているんですね。さて今回は、選挙活動の期間と時間についてお話しました。情報発信はその候補者が何を考えているのか知る為に必要な事ですが、無制限だと問題なのでルールがあるんですね。ちなみに、時間制限のない選挙活動もあります。施設内等で行われる演説会や、ビラ配り、投票依頼の電話、SNS等の発信は時間の制限はありません。ただ、電話とか深夜・早朝・ごはん時なんかにかけると逆効果ですよね。SNSなどインターネットでの選挙活動は、うっかり日付がかわって投票日当日にUPしちゃうと選挙違反で罰則対象となっちゃいます。政治の腐敗は国民の腐敗です。しっかり情報を収集(TVや新聞ではなく)して選挙に行きましょう。

2025.03.16

コメント(0)

-

選挙活動での戸別訪問、あり?

今年2025年は夏に参議院議員選挙が予定されていますね。法律を作る国会議員を選ぶので、非常に大事な選挙です。が故にルールはしっかり守らないとですね。今回は、選挙活動での戸別訪問について簡単にお話したいと思います。 投票依頼目的の戸別訪問、実は公職選挙法第138条違反となり、ダメです。これは、有権者に不当に圧力をかける可能性があり、公正な投票行為を阻害するリスクがあるからです。例えば、親しい人やお世話になっている人に、個別に訪問されて、特定の候補者・政党への投票を依頼された場合、仮に違う候補者に入れたいと思っていても、納得のいかない一票を投じる事も考えられます。もともと有権者には、自身の考えのもと誰に投票しても良い自由があります。そしてそれは、公正な判断のもとで行われる必要があるのです。 さて今回は、選挙活動における戸別訪問についてお話しました。公職選挙法という法律で禁じられており、違反すると一年以下の禁錮刑または30万円以下の罰金が科される事があります。ちなみに、個別訪問しての投票依頼、候補者本人だけでなく、支持者がやってもダメです。本人以外ならOKってなると、禁止している意味なくなっちゃいますもんね。応援している候補者や支持政党があったとしても戸別訪問は気を付けましょう。

2025.03.15

コメント(0)

-

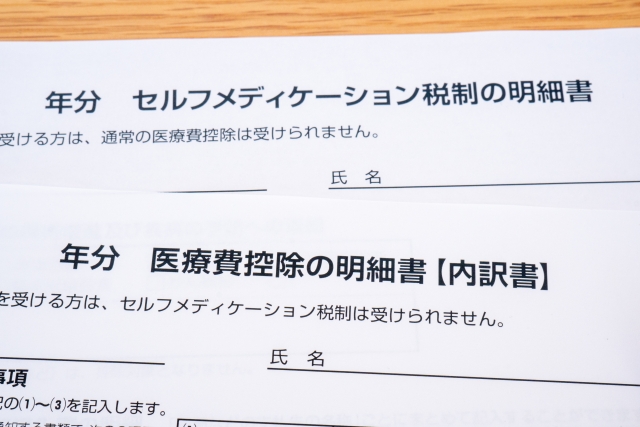

医療費控除!もう一つあると?

前回、医療費控除について記事を書きました。「医療費10万円なんて全然払ってないよ」って方、もう一つ医療費控除があるってご存知だったでしょうか?今回は、もう一つの医療費控除「セルフメディケーション税制」について簡単にお話したいと思います。 正式には「一定のスイッチOTC医薬品購入費の所得控除」と言います。スイッチOTCとは、従来医師の処方がなければ入手できない医薬品から転用された市販薬(OTC医薬品)の事です。このスイッチOTCの内、厚生労働大臣が指定した薬(指定第2類医薬品、指定第3類医薬品)が対象となります。対象医薬品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」と表示されています。この購入金額が年間1万2,000円を超えた場合、この超えた部分が所得控除の対象となります。控除限度額は8万8,000円つまり、最大で7万6千円の所得控除を受けることができます。 さて今回は、もう一つの医療費控除「セルフメディケーション税制」についてお話しました。生計を同一にする家族の分も合算できるこの制度、病院に行くほどではないけどしっかり治療したいって人には良いかもしれません。ちなみに通常の医療費控除とセルフメディケーション税制、両方を重複して適用はできません。どちらかを選んで確定申告する事になります。ただ一般的に、自身の病状は軽いのか重いのか間違うリスクはあります。病院に行かず自身での治療には注意が必要です。

2025.03.09

コメント(0)

-

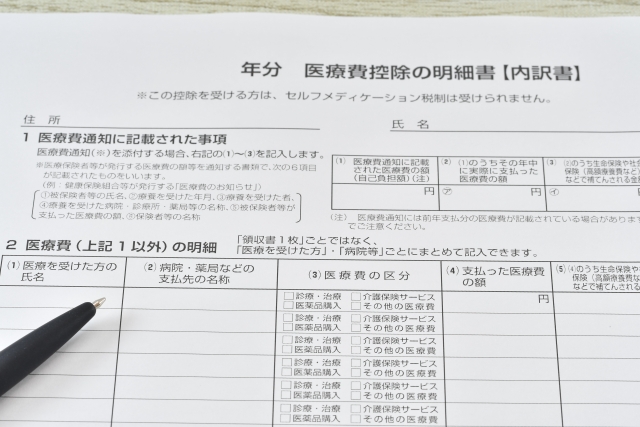

医療費控除?どういう仕組み?

現在絶賛確定申告中ですね。確定申告すると医療費控除が受けられる人がおられます。今回は、医療費控除について簡単にお話したいと思います。 医療費控除とは、年間(1月1日~12月31日)の医療費が一定額を超えると、その超えた分を所得から差し引いて税金を軽減する制度です。本人や家族・その他生計を一にする親族の為に支払った医療費が対象です。控除額は、「1年間の医療費(自分が負担した額)」―「10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額」となります。例えば、所得が200万円を超えていて、年間の医療費15万円だった場合、15万円-10万円=5万円が控除額となります。医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。その際、「源泉徴収票」「医療費の領収書」「医療費控除の明細書(確定申告書Bの第二表)」が必要となります。 さて今回は医療費控除についてお話しました。自分で負担する医療費が10万円を超えた場合、控除が受けられるので確定申告した方が良いですね。ちなみに治療目的であれば、虫歯治療、入れ歯、インプラントなども対象となります。ただ、美容目的のホワイトニングなどは対象外です。

2025.03.08

コメント(0)

-

育児介護休業法改正?どう変わる?

皆さん、今年令和7年4月より育児介護休業法等の改正法が施行されるのご存知でしょうか?テレビはくだらないスキャンダルばかりで大事な事を報じないので仕方ないですよね。今回はこの育児介護休業法改正について簡単にお話したいと思います。 この改正法、昨年令和6年5月24日に国会で可決・成立しました。施行は、今年令和7年4月1日と10月1日です。全企業が対象で、育児や介護による休業に新たな「義務」が生じます。育児については、今まで「小学校に上がる前」だった範囲が「小学校3年生」までに拡大。そして、病気やケガなど健康面でしか取れなかった休暇が、「入園式・入学式など」イベントでの休暇も対象となります。介護については、介護支援制度などの周知や意向確認を行わなければなりません。事業主は、全労働者に対して介護休業の研修や、40歳に達した労働者に制度の情報提供を行わなければなりません。これらは、努力義務ではなく、義務です。プラス、努力義務として育児・介護をする労働者に、テレワーク(在宅勤務)の措置を講ずる事が求められます。 さて今回は、育児介護休業法改正についてお話しました。今年4月以降、社内の制度や規定が変わる可能性があります。「なんか育児・介護の研修が増えたなぁ」って感じるかもしれません。それは、この法改正があるからなんですねぇ。ちなみに、従業員100人を超える企業には、育休取得等の状況把握と数値目標設定が義務化されます。また、300人を超える企業には育児休業取得状況の公表が義務となります。数値目標なんか置かれると、また「休め~」圧力にならないかなぁって思っちゃいます。

2025.03.02

コメント(0)

-

公益通報者保護法?どんな法律?

皆さん、公益通報者保護法ってご存知でしょうか?なんとなく聞いた事あるけど詳しくは分かんないって人もおられるかもしれません。今回は、この公益通報者保護法について簡単にお話したいと思います。 ざっくり言ってしまうと内部告発者を守る法律です。「公益通報者保護法」名前の通りですね。「公益」の為に会社等の法令違反行為を「通報」した内部告発「者」が、解雇や減給・左遷等の不利益を受けない様に「保護」する「法」律です。例えば、勤めている会社が、虚偽の宣伝をしていて、消費者に不利益がある場合、それを告発した社員に適用されます。ただ、何でもかんでも適用される訳ではありません。通報内容が法令違反行為である事が必要です。なので、マナー違反や倫理的な問題などは公益通報者保護法の対象外です。また、保護の対象は、その会社等の労働者であり、それ以外の人(一般消費者など)は対象外です。そもそもそこで働いている人じゃないと解雇等の不利益を与える事ができませんもんね。 さて、今回は公益通報者保護法についてお話しました。会社等の法令違反を告発した社員などを守る法律なんですねぇ。ちなみに、労働者300人を超える事業者には、内部通報の受付窓口を設置しなければなりません(義務)。そして、この公益通報者を特定する事項を漏らした場合、30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。

2025.03.01

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】「欲しいも…

- (2025-10-13 22:00:05)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 地震情報|Infoseekニュース

- (2025-10-14 10:00:04)

-