2017年01月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

1月のおしゃれ手紙:薬、ジム・・・。

昨年11月から医者を変えた。以後、11月、12月と■薬が減った。■1月も半錠減った。この調子で少しずつ薬を減らしていく予定。1月の後半からジムに通い始めた。本当は、ジムなんか行かないで、映画■人生フルーツ■の老夫婦のように、家の庭の手入れをしながら暮らすのがいいのでろうけれど、庭がないから無理。いえ、あっても、あんな素敵な暮らしは無理だろうけど・・・。ジムでは、私と同世代と思われる人も元気に体力作りに励んでいる。皆すごいな・・・。■1月に見た映画■*あたらしい野生の地 リワイルディング*シーモアさんと、大人のための人生入門*ダーティ・グランパ*ストーンウォール*ミス・シェパードをお手本に*皆様、ごきげんよう*人生フルーツ*太陽の下で-真実の北朝鮮-■書き残したネタ■*醜いパンダ*菅田将暉*葛井寺*江戸の人口と明治の人口と移民問題*湖水地方、*スコットランドのエコ。*古墳ネタ*スモーキング フリー*瀬田川洪水の原因と対策*イースターネタ*電気の自由化*雪が降った時、クライストチャーチでは・・・。*枕草子の冬はつとめての「つとめて」の語源。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.31

コメント(2)

-

松方弘樹と自然保護

今月21日、俳優の松方弘樹さんが亡くなった。彼の映画は見たことがなかったが、釣り人として、テレビで見たことがある。テレビの中で大きな、マグロを釣って喜ぶ松方弘樹さんを見ながら、思ったのは、「あぁ・・・。マグロは、少なくなっているのに、なんで漁師でもない人が釣るの?」だった。彼らのように、釣り人が増えるから、海の資源が枯渇するのだと思っていた。しかし、亡くなってニュースで知ったのだが、■松方さんは、激減したクロマグロ資源保護■への熱い思いを語っていたそうだ。「釣りを続けていると、海の変化がわかる。海の中もわかります。マグロも小魚を追う食物連鎖の中にある。魚を止めるために沖縄なんかではパヤオ(浮き漁礁)を作っていますが、自然の漁礁も荒れすぎると、エサも寄ってこなくなります」「見島は魚が通り過ぎていく場所になった。八里ケ瀬が荒らされてから、特にまき網漁船に荒らされてからダメになりました」資源悪化の責任はだれにあるのだろうという問いに、松方さんはすかさず「政治家でしょう」と答えた。「怒られちゃうけど、票田と資金源ですからね。大きなまき網漁船は作るのに20億円もかかる。地元選出の先生たちには規制できないのが現状でしょう」同時に、漁師や趣味の釣り人たちの行状にも苦言を呈した。「まき餌をし過ぎると、海底に土がべったりたまって、海藻も育たなくなる。ゴミを捨てたり、たばこをポイ捨てしたり。もっと漁場を大事にしなければいけません」漁業資源の保護を巡っては、南西諸島や日本海にあるクロマグロ産卵場に入り込んでいる台湾や中国、韓国の大型漁船に対する監視、規制など必要なことは山ほどある。その中で、松方さんは自分が率先してできることとして、「荒れている磯を手入れして、豊かな海を取り戻すこと」だと語っていた。例えば、若いマグロ漁師が多い長崎県の壱岐や対馬。2つの島の間には七里ケ曽根という広大な天然漁礁が横たわっている。「漁協や若い漁師さんにも協力してもらって、宝の山が砂漠にならないように今から手を入れて、魚が住み着きやすい瀬にしてやらないと」と語っていた。松方弘樹氏は、たんに釣りバカでなく、釣りを通して自然のことを考え、行動していた。亡くなってはじめて知った・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.29

コメント(2)

-

老前整理:家は宝石箱か?

月に一度、捨てたものを書いている。これは、自分への戒め。もう、読むこともない本(字が小さ過ぎる)、書けないボールペン、サイズの合わなくなった服、度の合わなくなった眼鏡、ホネの折れた傘・・・。■2016年捨てたものの記録■を眺めて、いかに、いままで、家の中に、くだらないものを置いていたか改めて分かった。 先日見た映画■人生フルーツ■の中に、「家は、暮らしの宝石箱でなくてはいけない」という言葉があった。家を暮らしの宝石箱にするために、まず、今あるガラクタを処分しなければならない。 *老前整理*老いる前に身辺を見直して、今後の生活にいらないものを整理すること=老前整理を提唱してきた著者による、老後に快適な生活を送るための生き方指南書。 高齢になればなるほど整理はおっくうになり、悪化すればごみ屋敷のような社会問題に発展する。 本書では、片付けられずモノに囲まれて暮らす人が、老前整理の考えを知り、思い切って整理に取り組み、生き生きとした暮らしを取り戻すさまが描かれる。 実用的で社会的使命もある新しい整理術の提案。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.28

コメント(0)

-

昔語り:初出(はつで)

私は、岡山県の山奥の小さな村で子どもの頃を過ごした。今から60年以上前の正月は、静かだった。■暮れに忙しく仕事■をしていたので正月は、ゆっくり休んだ。特に大人は日曜も祭日もなく働くので、正月は、気兼ねなく、ゆっくり休める時だった。だから、父は三が日が過ぎて、七日になっても「まだ、正月気分が抜けん」と言っていた。「小正月(こしょうがつ)が来にゃぁ、正月気分が抜けん」とも言っていた。「小正月」とは1月15日のことを言った。この日は、消防の初出(はつで)があった。私たちの住んでいた集落の一番北の端、隣村との境に火の見櫓があり、火の見櫓の下には小さな小屋があって、その中には消防自動車が置いてあった。火事の時には、勇ましくサイレンを鳴らして出動し、火の見櫓の半鐘がカンカンと鳴った。消防が活躍するのは、火事の時と1月15日の初出だった。青年団などからなる消防団員が河原に集まり、消防自動車が河原に出て、川の水を一斉に放水する。放水した水に太陽が当たってきれいだった。虹が見えると、見物人は大喜びだった。当時は、テレビもなかったので、消防の初出は、いい娯楽だった。初出が終わると、大人たちは、長い正月休みから、我に返ったように、本気で働き始めるのだった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.26

コメント(2)

-

太陽の下で-真実の北朝鮮-★隠し撮り

■太陽の下で-真実の北朝鮮-■少女が流した涙の理由(ワケ)は・・・。8才のジンミは模範労働者の両親とともに平壌で暮らしている。ジンミは金日成の生誕記念「太陽節」で披露する舞踊の練習に余念がない。エリートの娘を持った両親は仕事仲間から祝福を浴び、まさに“理想の家族”の姿がそこにはあった。ところがドキュメンタリーの撮影とは名ばかりで、“北朝鮮側の監督”のOKが出るまで一家は繰り返し演技させられ、高級な住まいも、親の職業も、クラスメイトとの会話も、すべて北朝鮮が理想の家族のイメージを作り上げるために仕組んだシナリオだった。疑問を感じたスタッフは、撮影の目的を“真実を映す”ことに切りかえその日から、録画スイッチを入れたままの撮影カメラを放置し、隠し撮りを敢行するが…。 北朝鮮政府が演出した庶民の日常生活の裏側を、ロシアの撮影スタッフが暴き出すドキュメンタリー。模範労働者の両親とその娘ジンミは平壌で幸せに暮らしている。彼らは理想を体現したかのような家族だったが、実は当局の管理下で繰り返し演技をさせられていた。監督は、モスクワ・ドキュメンタリー映画祭の会長も務める『ダライ・ラマ:サンライズ/サンセット』のヴィタリー・マンスキー。北朝鮮政府から撮影許可を得るまで二年間、平壌の一般家庭の密着撮影に一年間。その間、台本は当局によって逐一修正され、撮影したフィルムはすぐさま検閲を受けることを強いられたが、検閲を受ける前にフィルムを外部に持ち出すという危険を冒して本作を完成させた。 「ピョンヤンの普通の市民を撮ったドキュメンタリー。」のはずが、セリフも全て決まっているヤラセだった。夫はジャーナリストだったがいつの間にか縫製工場の技師に、妻も飲食店勤務だったが豆乳工場勤務に設定が変えられていた。そんなウソだらけの撮影風景をみて、マンスキー監督は、その様子を撮ろうと思った。そのマンスキー監督は言う。「苦しげな路上生活者たちを見た。メキシコやインドの貧民窟もだが、貧困とか快適さ、現金、物価、飲料水等々が問題なのではない。自分の生涯を生きる権利、生涯の決定権、自分の人生を変更する権利、以上の意味で北朝鮮は最もひどい国だと思う。なぜなら、あの国には自由を持つ人間がいないからだ。」生れた場所が少し違うというだけで不公平だ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.24

コメント(2)

-

人生フルーツ★豊かな老後

■人生フルーツ■人生は、だんだん美しくなる。津端修一さん90歳、英子さん87歳風と雑木林と建築家夫婦の物語。愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンの一隅。雑木林に囲まれた一軒の平屋。それは建築家の津端修一さんが、師であるアントニン・レーモンドの自邸に倣って建てたもの。四季折々、キッチンガーデンで育てられた70種の野菜と50種の果実が、妻・英子さんの手で美味しいごちそうに変わる。刺繍や編み物から機織りまで、英子さんは何でもこなす。たがいの名を「さん付け」で呼び会う長年連れ添った夫婦の暮らしは、細やかな気遣いと工夫に彩られている。やがて、東京の阿佐ヶ谷住宅や多摩平団地などの都市計画に携わった修一さんは、1960年、名古屋郊外のニュータウンの設計を任されると、風の通り道となる雑木林を残し、自然との共生を目指したプランを立案。しかし、経済優先の時代がそれを許さなかった。当時の日本は、東京オリンピックや GDP世界第2位といった事象に象徴される高度経済成長期。結局、完成したニュータウンは理想とは程遠い無機質な大規模団地だった。修一さんは、それまでの仕事から次第に距離を置くようになる。そして1970年、自ら手がけたニュータウンに土地を買い、家を建て、雑木林を育てはじめた。それは修一さんにとって、ごく自然なライフワークとして継続されることになる。あれから50年、ふたりはコツコツ、ゆっくりと時をためてきた。そして、90歳の修一さんに新たな仕事の依頼がやってくる。 東海テレビが製作したドキュメンタリーシリーズ第10弾。敗戦をきっかけに戦後復興のために日本住宅公団に入社し、高度経済成長期を通じて数々の都市計画に関わってきた90歳の建築家・津端修一と87歳の妻・英子の信念ある丁寧な暮らしぶりを追う。ナレーションを務めるのは、「海よりもまだ深く」の樹木希林。 「家は、暮らしの宝石箱でなくてはいけない。」映画の中のある建築家の言葉。その言葉がピッタリの老夫婦の暮らしが描かれた映画だった。二人は多くのことにこだわりを持って暮らしている。*野菜や果物を自分の敷地に植え、それを使う。*時々、まとめ買いをするが、信用のおける同じ店で買う。*修一さんは、木のスプーンしか使わない。*孫のドールハウスもプラスティックを嫌い、木で手作り。*落ち葉は「ごみ」ではなく肥料として土にかえす。修一さんは、毎日10通くらいの絵手紙を書く。相手は、魚屋さんなどのお礼の絵葉書だ。畑の植物には、ペンキで黄色く塗った板に名前を書き、ひとことコメントをいれる。例えば、********** **********シャクヤク フキノトウ美人かな? たのしみ********** **********というように・・・。だから二人の生活は忙しい。300坪の屋敷の植物の手入れや収穫、料理全てに手を抜くことなくやっている。その姿は多くの人の共感をよぶからか英子さんのライフスタイルの本が出ている。若い時は美しい人も老いるとたいてい醜くなる。しかし、美しく時を重ねた二人の姿は美しい。英子さんも夫、修一さんを「歳をとってから、いい顔になった」と言っている。”風が吹いて葉が落ちていい土になって果実が実る”繰り返されるナレーションの果実とは老後のことだろか?その果実が美味しいか、まずいかは、若い頃からの日々の積み重ねということ。二人の姿が美しいのは、美しく時を重ねたからだろう。「人生は、だんだん美しくなる。」という映画のコピーがピッタリで、若い人も憧れるのかたくさん来ていた。私たち全員が目指すべき未来と、理想の人生、顔。 素敵でした。箭内道彦(クリエイティブディレクター)●籐のベッドが素敵だった。 あれだったら、軽くて動かすのもいい。 使い込むほどに、いい色になるし・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.23

コメント(2)

-

皆さま、ごきげんよう★不可解

■皆様、ごきげんよう■幸せは少しずつ現代のパリ。アパートの管理人にして武器商人の男(リュファス)と、骸骨集めが大好きな人類学者(アミラン・アミラナシュヴィリ)。ふたりは切っても切れない縁で結ばれた悪友同士だ。そんな彼らを取り巻くちょっとユニークな住人たちがいる。覗きが趣味の警察署長、ローラースケート強盗団、黙々と家を建てる男、没落貴族、気ままに暮らすホームレス、そしてお構いなしに街を闊歩する野良犬たち……。ある日、街で大掛かりな取り締まりが始まり、ホームレスたちが追いやられてしまうことに。そんな街の緊急事態に、住人たちが立ち上がる……。 「汽車はふたたび故郷へ」のオタール・イオセリアーニ監督が81歳にして紡ぎ出す人間賛歌。現代のパリ。アパートの管理人で武器商人の男と骸骨集めが大好きな人類学者は悪友同士。そんな彼らを取り巻くちょっとユニークな住人たちが、街の緊急事態に立ち上がる。パリ、骨董品・・・など大好きなキーワードがあったので楽しみに見に行ったが、なにがいいたいのか、さっぱり分からなかった。■汽車はふたたび故郷へ■の監督作品で「汽車はふたたび・・・」もなにが言いたいのか分からなかったが、この「皆さま、ごきげんよう」は、もっとわからなかった。■ミスシェパードをお手本に/a>■■ダーティ・グランパ■■シーモアさんと、大人のための人生入門■とイマイチな映画が続いている。「可笑しさ溢れる『皆さま、ごきげんよう』は、現代社会の寓話だ。まさに、ジャック・タチやチャップリンのよう!」とチラシにあったが、分からないのは、私だけなのだろうか?■おまけ■映画の冒頭、ギロチンの処刑の場面がある。現代のパリの生活の中で魚の頭を落とす道具が、ギロチンを小さくした形のものだった。。使っている写真は■2011年に行ったパリ。■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.21

コメント(0)

-

DVD鑑賞「秘密の花園」

「秘密の花園」少女の心・自然 美しく「小公女」などで知られるF・バーネットの同名小説の映画化だ。恥ずかしながら、その本の存在を知ったのは今回が初めて。同僚の女性記者に「有名なの?」と聞いたら「知らないの」とばかにされた。「どうせお涙ちょうだいの映画だろ」と思ったが、見終わってみると本当に目頭が熱くなってしまった。主人公は、親の愛情を受けず、心を閉ざして育った少女メアリー。両親が死んで、英国の片いなかの叔父のもとに引き取られる。そこでは、人の心も屋敷も荒れ果てていた。メアリーは大自然の中で地元の子供たちと触れ合い、次第に心を開いていく。そして、秘密の花園の扉を見つけ、大人たちに内証で美しい花々を育てていく・・・。親子の愛、友情、そしてそれをやさしく包み込む自然の雄大さ。愛の押し売りみたいな映画とはひと味違い、人を愛し、人を信じる子供たちの姿がさりげなくえがかれていた。特にメアリー役のケイト・メイバリーがいい。くり色の髪の毛に大きな目。ちょっと勝気だが、笑うと妖精(ようせい)のように魅惑的だ。男の子にキスをしてはにかむシーンなんてもう最高だ。自然描写や1900年代初頭の時代考証も映画を盛り上げる。暗い色をしたムーア(荒野)や花園が、登場人物の心の移り変わりとともに明るい春の色に変わっていく。結末ではスクリーンいっぱいに草花が咲き乱れる。旅をしてみたいなぁ、とつい思わせる美しさだ。はっきりいって名作だと思います。映画が終わったあと、かわいい少女の漫画が表紙になった原作の本まで買ってしまった。「児童文学なんて」と、日ごろ目もくれない男性に特におすすめしたい。製作総指揮はF・コッポラ。1993(平成5年)10月17日 朝日新聞「気まぐれ映画館」より。 家の本棚から偶然手に取った本が「秘密の花園。読んでいたら、朝日新聞の切り抜きが挟んであった。そうだ、この映画、見たい映画なのだ・・・。1993年は、仕事はもちろん、里山保全の市民グループの事務局をしていたので、猛烈に忙しかった。いつか来たらいこうと思って忘れていた。先日見た映画■ミスシェパードをお手本に■のミスシェパード役のマギー・スミスが、「秘密の花園」の家政婦役で出ている。 まるで、秘密の花園の鍵を見つけたように長い間、忘れていた映画が、新聞の切り抜きによって思い出し、DVDを買った。原作を読んで映画を見ると、どこか違うと思うけれど、「秘密の花園」に限っては、それはなかった。想像していた以上の、いやそれ以上に素晴らしかった。メアリーやコリンの服装が細部まで描かれていたし、当時の治療の様子なども、描かれていて興味深い。花園もムーア(荒野)も夢のように美しい・・・。イギリスの魅力満載の映画だ。 「ゴッドファーザー」■マリー・アントワネット■など多くのヒット作にかかわっているF・コッポラが製作総指揮作品。<神戸・ビック映劇などで上映中>とあったが、この映画館は、すでになくなっていた。村上春樹や大森一樹なども通った映画館だったそうだ。■村上春樹と大森一樹の神戸を歩く■ 映画「秘密の花園」 突然の事故で両親を失い心を閉ざす少女メアリーは、伯父クレイヴン伯爵の屋敷に引き取られる。新しい生活に馴染めないメアリー。そんなある日、彼女は小さな鍵をみつける。それは伯爵が、死んだ妻の思い出とともに封印した「秘密の花園」の鍵だったのだ。メアリーは、伯爵の心のように荒れ果ててしまった花園にわずかな緑の息吹を感じ、仲良しのディコンと、病弱ないとこのコリンとともに、大人たちには内緒のままその花園を蘇らせる決心をする。「小公子」「小公女」で有名な作家F.バーネットの児童文学を、巨匠フランシス・F・コッポラが見事に映像化。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.19

コメント(0)

-

阪神大震災から22年

1995年1月17日の早朝に起きた阪神大震災から今年で22年がたった。当時は、blogを始めていなかったから、その時の記録がない。けれども、突然の地震に飛び起きたこと、2階から1階に行って、あわててテレビをつけ、次々に流れるニュースに呆然としたこと。会社に行ってからも、テレビの映し出す映像をどこか遠い所のことのように聞きながら仕事をしたこと。blogには残していないけれども、はっきりと覚えている。2011年には、■東日本に巨大地震がおこった。■近い将来おこる、南海地震は 阪神大震災の何倍もの被害が出るらしい。日本のどこにいても、地震から逃れられないという覚悟を持って暮らさねばと思っている。下に阪神大震災に関連した記事を集めた。■震災と木造校舎■2011.1.17■竹の仮設住宅■2009.1.17■公務員の通勤手段■2007.1.17■阪神大震災からなにを学んだのか。■2005.1.17■南海地震が起きると■2004.1.17■丸い鯛の目■2003.1.17写真はすべて■クライストチャーチ大地震■の爪痕。クライストチャーチにて、2016年1月撮影。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.17

コメント(2)

-

湯たんぽ

(略)ちょっと風邪気味かなと思った先日、ホームセンターの家庭用品売り場で、子ども時代に使っていた湯たんぽと再会した。亀の甲羅のようなブリキのあれである。昭和30年代には、今のような軽くて暖かい寝具は出回っていなかったから湯たんぽは欠かせなかった。ただし栓が小さいので熱湯をいれるのは難しい。毎晩、母に入れてもらっていた。ネルの袋も母の手作りだった。作家の故向田邦子さんも回想している。「湯たんぽは翌朝までほかほかとあたたかかった。自分の湯たんぽを持って洗面所にゆき、祖母に栓をあけてもらい、なまぬるいそのお湯で顔を洗うのである。」「父の詫び状」湯たんぽの周りでは、時間がゆっくり流れていた。 もともと中国伝来である。清時代の小説「紅楼夢」にも登場するという。日本でも元禄時代には使われていたらしい。かつては陶製だったが、昭和初期から金属製が普及した。高度成長期に広まったガスや電気の暖房器具に追われて、ほとんど姿を消したものの、今また注目されている。 店頭には、ゴム製やプラスチィック製も並ぶ。湯たんぽは空気を乾燥させないので肌にやさしい。電気の消し忘れもない。こうした様々な効用が見直されている理由だろう。湯たんぽという名前も、とても温かそうだ。「たんぽ」とは、器をたたいたときの音から来たという説と、中国語で湯たんぽを意味する「湯婆」の唐音が語源だが、それが忘れられて、「湯」が付け加えられたという説がある。天声人語2006.1.16昔はよく使った湯たんぽ。上は、旅先(たしか、和歌山県)で見た陶製の湯たんぽで今や骨とう品。 これも同じく陶製の湯たんぽで、上のと同じところで見たもの。これに花を活けているのを本で見たことがあるが、とても素敵だった。以後、これが落ちていないかといつも探している。・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.16

コメント(2)

-

ミス・シェパードをお手本に★マギー・スミス

■ミス・シェパードをお手本に■♪音が出ます!!ボロは着てても心は錦ポンコツ車のレディがやってくる。ロンドン北部の町カムデンに引っ越してきた劇作家ベネット(アレックス・ジェニングス)は、通りに停められたおんぼろの黄色い車の中でミス・シェパードという女性(マギー・スミス)が生活していることを知る。彼女はここで気ままに暮らしており、近所の住人たちから食事を差し入れてもらってもお礼を言うどころか悪態をついてばかり。ある日、ミス・シェパードは路上駐車を咎められ、見かねたベネットはしばらくの間自宅の敷地に車を置くことを提案する。ベネットは一時的なつもりであったが、ミス・シェパードはそれから敷地に居座り続け、エキセントリックな彼女との共同生活は15年になった。彼女の突飛な行動に悩まされつつも、フランス語が堪能で音楽にも精通しているなど思いがけない側面を持つ彼女に作家としても惹かれ、二人の間にいつしか不思議な友情が芽生えていった。 原題は「The Lady in the Van」。イギリスを代表する劇作家アラン・ベネットの経験をもとにした驚きの物語。バンで暮らす女性の訳がマギー・スミス。彼女は数多くの作品に出ている。 大好きな映画、「天使にラブソングを」シリーズでの修道院長役、■眺めのいい部屋■で主人公の付き添い役■ジェイン・オースティン秘められた恋■■マリーゴールドホテルで会いましょう■私は見ていないが「ハリーポッター」シリーズにも出ていた。 また最近では、「ダウントン・アビー」で先代グランサム伯爵未亡人バイオレット役で毎回見ている。 「秘密の花園」、「ラヴェンダーの咲く庭で」も見たい映画だ。マギー・スミスありきの映画だと思ったら、舞台版でも同役で16年間主演!!“ロンドンの原宿”と呼ばれるカムデンにあるアラン・ベネットとミス・シェパードが実際に暮らした家で、撮影が行われたのも見どころの一つ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.01.15

コメント(0)

-

ストーンウォール★ゲイの反乱

■ストーンウォール■♪音が出ます!!ありのままの自分で誰かを愛したい。インディアナ州から、N.Y.グリニッジ・ビレッジのクリストファー・ストリートへやって来たダニー(ジェレミー・アーヴァイン)。ゲイであることが発覚し、両親に見放され恋人のジョーにも裏切られ、追われるように故郷を出た孤独なダニーを迎え入れたのは、この街で美貌を武器に体を売って暮らすゲイのギャングを率いるレイ(ジョニー・ボーシャン)だった。ダニーは彼らの部屋に住まわせてもらい、常に陽気に歌って踊りながらたくましく生きていく仲間を得てゆく。身を寄せ合い暮らす様々なゲイやレズビアン、ドラァグ・クイーン、そして政治活動家のトレバー(ジョナサン・リース・マイヤーズ)……。だが、セクシュアル・マイノリティに対する迫害と差別、警察の不当な捜査はますます激化。日常的に警察に理不尽に殴られ、客にはレイプされ暴行を受ける過酷な日々が彼らの現実だった。そんなある日、彼らが常連として通うバー「ストーンウォール・イン」に再び警察の捜査が入り、ダニーやレイたちの怒りと不満が爆発。それまで警察に反抗することなく酷い扱いを受け入れるだけだったゲイたちが初めて立ち上がり、そして石を投げた。それは歴史を変える暴動への始まりであった……。 ローランド・エメリッヒ監督が1969年に起きた実際の事件“ストーンウォ-ルの反乱”を基に映画化。ローランド・エメリッヒ監督といえば■「デイ・アフター・トゥモロー 」(2004)、■などSFが多い。私はこの「ストーンウォール」という事件を初めて知ったが、アメリカでは有名らしい。アメリカが、世界が反戦平和・平等非差別に動き出した切っ掛けの一つとも言われている。かのオバマ大統領が、第二回大統領就任演説に下記のように引用したくらいだ。 ***我が国の基本原理である『すべての人間が平等である』ということ セルマ、セネカ・フォールズ、そして、ストーンウォール誰だって奇跡を起こすことが出来る。***時代は1969年。当時のゲイへの差別はすさまじい。バーでゲイに酒を売るべからずというから驚く。ゲイは集まることも許されず、見つかると警官に袋叩きにされる。ゲイは、病気だといわれる。仕事がない・・・。いつもお金がなく、いつも暴力におびえて暮らしていた。■事件にまつわる伝説■がある。同性愛者にとって、誰もが敵のような中で、数少ない理解者が女優のジュデー・ガーランドで、そのため同性愛者らの間で人気が高かったという。彼女は6月22日急逝し、その葬儀が6月27日ストーンウォール・イン近くの教会で行われた。踏み込み時の店内は、葬式に参列した者を中心にガーランドの話題で感傷的な雰囲気が形成されていたという。そして、そこに踏み込んできた警察官の無神経で侮辱的な言動に、彼らの堪忍袋の緒が切れてしまったというのである。この逸話は、同性愛者らの間に広く伝わり信じられている。そんな中で「ストーンウォールの反乱」がおこった。■青い影■■ヴィーナス■。これらが1969年頃の曲だとは知らなかった。ヒッピーのような服やロングヘヤー、ジュークボックス、部屋の壁紙など、当時の様子がよく分かった。★ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルのライトアップは、さまざまな記念日にちなんで年中色が変わるが、毎年6月最終週にはラベンダー・ピンク色にライトアップされる。これはこの週がストーンウォールの反乱を記念した同市の「LGBTプライド週間」だからである。★ニューヨークには、6月の終わりから7月の初めに有名なゲイパレードがある。パレードのきっかけとなったのが「ストーンウォールの反乱」だ。■ストーンウォールの反乱とは。■・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.14

コメント(0)

-

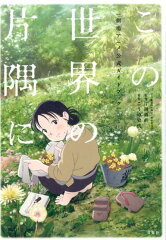

「この世界の片隅に」が邦画1位

■キネマ旬報社が選出する「2016年 第90回キネマ旬報ベスト・テン」■の受賞結果が発表され日本映画では■この世界の片隅に■外国映画では■ハドソン川の奇跡■が1位に!1月12日(木)22時よりNHK総合で放送される「NHKクローズアップ現代+」で、長編アニメーション映画『この世界の片隅に』が特集される。■「第90回キネマ旬報ベスト・テン」日本映画部門第1位■に輝くなど、63館という小規模の上映からスタートしたにもかかわらず大きな広がりを見せている今作。番組では、戦時下の日常を描いた今作がなぜ現代の人の心を打つのか──そのメッセージを読み解いていくという。「この世界の片隅に」は、■昨年見た映画■で、私のNo1だと思った。納得の一位、もう一度みたい映画だ。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆日本映画部門の第1位に輝いたのは、片渕須直が監督を務め、のんが主人公の声を担当した「この世界の片隅に」。アニメーション作品が第1位に輝いたのは1988年の「となりのトトロ」以来となる。2位には庵野秀明がメガホンを取った「シン・ゴジラ」、3位には深田晃司が浅野忠信を主演に迎えた「淵に立つ」がランクインした。外国映画部門の第1位は、クリント・イーストウッド監督、トム・ハンクス主演の「ハドソン川の奇跡」。そして2位にルーニー・マーラとケイト・ブランシェットが共演した「キャロル」、3位にスティーヴン・スピルバーグの「ブリッジ・オブ・スパイ」が続く。「キネマ旬報ベスト・テン」は、1924年度に当時の編集同人の投票によってベストテンを選定したことを発端とする映画賞。現在は映画評論家、日本映画記者クラブ員らにより選定されている。2月5日に、表彰式と第1位作品の鑑賞会が開催される予定だ。 2016年 第90回キネマ旬報ベスト・テン日本映画ベスト・テン1位■この世界の片隅に■2位■シン・ゴジラ■3位「淵に立つ」4位「ディストラクション・ベイビーズ」5位「永い言い訳」6位「リップヴァンウィンクルの花嫁」7位「湯を沸かすほどの熱い愛」8位「クリーピー 偽りの隣人」9位「オーバー・フェンス」10位「怒り」 外国映画ベスト・テン1位■ハドソン川の奇跡■2位■キャロル■3位「ブリッジ・オブ・スパイ」4位「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」5位「山河ノスタルジア」6位■サウルの息子■7位■スポットライト 世紀のスクープ■8位「イレブン・ミニッツ」9位■ブルックリン■10位■ルーム■・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.12

コメント(3)

-

ダーティ・グランパ★ゲスおやじ

■ダーティ・グランパ■♪音が出ます!!さあ、人生を取り戻そう!ジェイソン(ザック・エフロン)は1週間後に結婚を控えた真面目過ぎる弁護士。突然の祖母の訃報を受け、葬式に駆け付ける。妻に先立たれ意気消沈した祖父ディック(ロバート・デ・ニーロ)は、祖母の思い出の地であるフロリダへの傷心旅行へ半ば強引にジャックを誘い、ジャックは渋々お供をすることに。ところが40年ぶりの独身生活で自由を満喫するディックは、朝から酒をがぶ飲みしながら葉巻を吹かし、ゴルフ場でナンパまで。挙句の果てにはデイトナビーチで完全に羽目を外して大暴れする。年齢も性格もまったく違う二人の珍道中は一体どうなるのか……? 下品な言葉を連発し、頭を叩いたり、熱湯風呂に入ったり、はては裸になったり・・・。芸のない「ゲイニン」が私は大嫌いだ。本人は、あれで笑いがとれると思っているのだろうか、否、それしか「芸」がない「芸ノー」=芸のない人、芸能人を私は、嫌悪している。この映画もそんな映画だった。やたら、sexに興味のある爺さん。行った先はフロリダだが、そこは、麻薬や銃が横行していた。ドラッグ、銃、タバコ、sex、裸、乱痴気騒ぎ、殴り合い・・・。「最低のふたり」と映画のチラシには書いてあったが、最低なのは、おじいちゃんで、ゲスっぷりがはんぱない。孫は、心優しき人なのに・・・。「思いっきり笑えて意外とグッとくるバディ(相棒)・コメディが遂に日本上陸!」というのが売り込み文句だが、これまでで、1、2を争う、悪趣味な映画だった。日活が絡んでいるけど、なんでこんなん作ったの?・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.11

コメント(0)

-

竹ノ内街道わらべ歌

■奈良県はなくて堺県■があった時代があった。堺と奈良は一本の道で古代から繋がっていたのだ。堺と奈良を結んでいた日本最古の管制道路、「竹ノ内街道」。その竹ノ内街道には、地名を読みこんだ歌があるというのを聞いたのは、もう30年ほど前。しかし、一部しか知らなかった。1世紀前から大正まで歌い継がれてきたが昭和に入り忘れ去られていた、竹之内街道わらべ歌が1世紀ぶりに復活した!!■竹ノ内街道わらべ歌 ■雨が降る降る古市で 傘を借る借る軽里で 馬に乗る乗る野々上で馬が死ぬ死ぬ新田(埴生野)で ゴロっと落ちたら*五軒家*の坂で金は樫山持って郡戸(こうず) 煙草一服飲む野村丹南松原麦どころ 1石まいて八斗取り *せんど*(船堂町)歩いてまだ蔵の前(蔵前町)足にまめづか(大豆塚町)できました。■竹内街道(たけのうちかいどう)は、■大阪府堺市から東へ向かい、二上山の南麓・竹内峠を越えて、奈良県葛城市の長尾神社付近に至る約26 kmの街道である。羽曳野市の白鳥交差点から葛城市の竹内集落付近までの区間は、そのほとんどの区域が国道166号に指定されている。二上山の南麓を通って、大和国と河内国を結んだ古代の幹線道路の一つ。日本最古の官道といわれる。大阪府堺市大小路から竹内峠を通り、奈良県葛城市に所在する長尾神社までの約26 kmの道が現存しているが、両端の難波、飛鳥とも市街地になっていることから、かつて幅30 mあったとされる飛鳥時代の大道の面影は残されていない。竹内街道の名は、奈良県葛城市にある竹内集落を通って竹内峠を越えていくことに由来する。一説には、聖徳太子が小野妹子らが中国大陸への使者として派遣された遣隋使が帰国の際に同行してくる大陸からの使者が通るために、立派な道路が必要だと考えて整備したものだといわれる。現在の竹内街道は、大部分は推古天皇時代の官道と重なっている。東側は奈良盆地南部を東西に横切る官道横大路に繋がっている。 かつては丹比道(たじひみち)と言われた。丹比野を横断するのでその名が付いたと推定されている。飛鳥時代には、遣隋使の使節や留学僧が往来し、難波から上陸した大陸の中国や朝鮮の先進文化は、竹内街道を通って大和へ伝えられ飛鳥文化の発展をもたらしたほか、シルクロードから海路を通って伝来した仏教もまた、竹内街道を通って大和へ伝わり、日本文化のいしづえとなったといわれる。●地名に合わせて歌詞を作っている。●この歌に歌われた地名で*五軒家*という地名だけがどこか分からない。●*せんど*の意味「何度も何度も」という大阪弁の古語。■竹ノ内街道■●江戸時代には、お伊勢参り、大峰詣、當麻詣などが盛んになり「宗教の道」として、街道沿いには道標が建てられ、旅籠や茶店などが軒を連ねました。●明治には、大阪南部が堺県となりやがて堺県が奈良県を併合すると物資を運ぶ「経済の道」として街道の重要性がましていきます。そのため竹内峠では大改修が行われました。●官道として整備されたのは上記の通り7世紀初め頃であるが、二上山の西麓(現在の大阪府太子町)には4世紀から5世紀にかけての陵墓・古墳などの遺跡が数多く残っているため、既にかなりの人々の往来があったと思われる。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.10

コメント(0)

-

堺県があり、奈良県がなかった時があった!

先日行った、大阪府羽曳野市にある■吉村家住宅■で倉庫の片隅に明治時代の木で出来た「お知らせ」のようなものが残っていた。 見ると、「堺県」と書いてあった。このあたりは、堺県だったそうだ。明治時代には堺県というのがあったということは知っていたが、この辺りもそうだったのかと思い帰ってから、堺県について調べてみた。■かつて堺県があり、奈良県がなかった時があった!■奈良では今年(平成22年―西暦2010年)を、「平城遷都1300年」と称し、さまざまなイベントを繰り広げる計画があります。 また、奈良はシルクロードの東の終着点としても重要な意味を持ち、人類共通の文化遺産であるシルクロードが世界遺産に登録されるという話もあるそうです。奈良=大和の国は、古い歴史に彩られ、日本最古の政治の中心地であり、私たち日本人の心の故郷であることは、誰しも疑いのないことだと思います。 倭(やまと)は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠(やまこも)れる 倭しうるはし (日本書紀に第12代景行天皇の望郷歌とされている和歌) まほろばとは、「素晴らしい場所」「住みやすい場所」という意味の日本の古語。この和歌からも察せられるように、古代の人達が奈良を日本の中心地として国づくりをすすめ、やがて京都へと都を移したものの、その後も奈良と京都が日本文化の根源であり続けています。ところが、驚いた事に、この「奈良」が県名から消えた時期があるのです。幕末の動乱期(明治維新)に「廃藩置県(明治4年7月 3府302県が成立)」が行われ、更に その年11月に 3府72県に統合、そしてその後 現在の府県制が定着するまでに、二転三転の大変動(組み替え)がありました。■明治元年5月に、摂津・河内・和泉の三国は大阪府として発足しましたが、■明治元年6月には和泉国を分離して「堺県」(今は無い)が設置されました。■明治4年に堺県は、さらに河内国14郡つまり淀川の南を取り込み大阪府よりも大きな県になりました。■明治9年には奈良県全部を統合してしまう事になります。この時点で名誉ある 誇り高き奈良県という名前がなくなるのです。■明治11年には、全国的に区郡制がしかれ、堺県下には、1区9郡が置かれました。1区は堺区でそこには区役所が置かれ、9郡は湊、岸和田、古市、八尾、枚方、奈良、三輪、御所、五条の各郡で、それぞれ郡役所が置かれたのです。気の毒な事に、奈良市は「堺県 奈良郡」となりました。やはり、これには大分無理があったようで、■明治14年になると堺県は全部廃止(堺は大鳥郡 堺)となり、奈良もろとも大阪府に併合されます。■明治20年11月には、やっと奈良県が大阪府より分立され、奈良市は奈良県 添上郡 奈良町となります。奈良県は再び奈良県にもどったのです。■明治23年にほぼ現在の府県制、群制度が確定します。堺県が存在したのは明治元年から14年まで。奈良県が史上から消えたのは明治9年から明治20年までという事になります。 奈良はシルクロードの東の終着点というが、大陸から、はるばると来た船が最初に着く港が堺だった。そういえば、明治10年、西郷隆盛の西南役(えき)が起きた時、明治天皇は奈良の■今井町■にいた。明治天皇は、この今井町に泊まっていた時、その事を知った。みんな大慌てで、今井町を発ち、馬車で堺まで。堺から船で大阪へ。大阪から川船に乗って京都へ行き、御所に陣を張ったのだそうだ。このように、奈良と堺は近い。今でこそ、古都奈良は観光地として有名だが、江戸時代には、小さな田舎町だったという。一方、堺は、全国的に有名な町だった。堺に近い奈良が堺県に取り込まれるのは頷ける。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.08

コメント(2)

-

重要文化財・吉村家住宅

昨年、吉村家住宅という古い家を見てきた。■重要文化財・吉村家住宅■吉村家はかつて、周辺十八ヶ村を管轄する大庄屋を務めた家柄である。 主屋は大坂夏の陣で焼失後、間もなく再建された歴史ある家屋である。その後幾度か増改築が行われ、現在の姿となったのは寛政年間の頃である。屋根の構造に特色があり、急勾配の茅葺と、妻側の両端に一段低くて勾配の低い瓦葺という2種類の屋根で構成されている。これを高塀造りといい、大和から河内にかけて多く見られることから大和棟造りともいう。上層農家の家格を示すものである。吉村家住宅は戦前の1937年(昭和12年)8月25日に、主屋が国の重要文化財に指定された(当時は国宝と称されていた)。民家としては日本で初めてのことであった。その後1965年(昭和40年)5月29日に表門と土蔵、附(つけたり)指定として土塀と中門が、1979年(昭和54年)2月3日に宅地、山林、溜池、附指定として古図2枚がそれぞれ追加指定された。土間に入ると、この写真の天井から下にある四角い箱のようなものが見える。ここは、住み込みの女たちの部屋だそうだ。女たちは、夜には壁についている三本の梯子を登って休むのだそうだ。壁を飾りのように、くり抜いて登りやすく、見た目もアクセントになるようにしているのには感心した。住み込みの男たちは、別の所に、部屋があったが、これも高い所に作られたものだった。「長屋門に寝るのではないんですか?」と聞いてみたら「長屋門は、お客様のお付きの人が泊まってました」と教えてくれた。広い土間から畳の間を見た所。大きな衝立は、もとは、欄間だったそうだ。倉庫の片隅に明治時代の木で出来た「お知らせ」のようなものが残っていた。見ると、「堺県」と書いてあった。このあたりは、堺県だったそうだ。その吉村家住宅の冬の公開が今月ある。■吉村家住宅HP■「吉村家住宅冬の公開」1月14日(土)、15日(日)の2日間。*14日には藤本酒造さん(藤井寺市)の甘酒の振る舞い(11時~)、*15日にはお薄と季節の和菓子のおもてなしをおこないます(13時~15時)。(いずれも先着50名様)。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.07

コメント(0)

-

方言:なおす

奈良の素敵カフェ■くるみの木■主宰者・石村由起子さんの丁寧な暮らしがテレビで紹介されていたので見た。彼女は、食器を洗うと布巾にふせ、それから布巾でふいて「すぐ食器棚になおすんです」と言った。「片付けるんですね」と聞いていた人が確かめた。「そう、方言ね」と石村さん。そうか、関東では、片付けるというのか・・・と改めて思った。西日本では、「なおす」が多いと思って調べてみるたらなんと■資料によれば、■すでに江戸時代後期には江戸の 「しまう」と大阪の「なおす」の対応を指摘していた人がいたというから感心してしまう。そして、方言のサイトに巡り合えた!!■『女子大生でも気づかない方言』■ヾ(*´∀`*)ノ■関西人が標準語だと思っている関西弁■ 関西では、他に「なおす」の外に■片付ける、仕舞う■がある。「直す」は西日本全般で使われますよ。 「片付ける」を「直す」というわけではなく、直す・片付ける・仕舞うを使い分けています。■直す■元の場所・姿・形に戻すこと(本をなおす)もとあった本棚の所定の場所に戻す■片付ける■整理整頓をする事 (本を片付ける)本を並び替えて整理整頓する■仕舞う■物事をやめること(本を仕舞う)読書を止める正月も5日。そろそろ、正月の食器を仕舞おう。*写真は、「くるみの木」。 それにしても、石村さんは、忙しい人なのに、なんであんなに、ゆったりとした暮らしが出来るのだろう?また、道具が大好きで、古いものでも大事にしているのに、あんであんなにキレイに暮らせるのだろう?私など、捨てても捨てても、沢山の物が溢れている部屋で暮らしているのに・・・。 ■くるみの木HP■■住所:〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町567-1■アクセス 近鉄奈良駅orJR奈良駅より奈良交通バス「西大寺行」または「航空自衛隊行き」に乗車。 「教育大附属中学校前」下車。 踏切方向に徒歩3分。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.05

コメント(2)

-

シーモアさんと、大人のための人生入門★ピアニスト

■シーモアさんと、大人のための人生入門■人生は うつくしく、いとおしい。人生の折り返し地点。アーティストとして、1人の人間として、行き詰まりを感じていたイーサン・ホークは、ある夕食会で当時84歳のピアノ教師、シーモア・バーンスタインと出会う。たちまち安心感に包まれ、シーモアとそのピアノ演奏に魅了されたイーサンは、彼のドキュメンタリー映画の撮影を決意する。シーモアは、一流のコンサート・ピアニストとして活躍しながらも、50歳で現役活動に終止符を打ち、その後の人生を“教える”ことに捧げてきた。ピアニストとしての成功、朝鮮戦争従軍中の辛い記憶、そして、演奏会にまつわる不安や恐怖の思い出……。決して平坦ではなかった人生を、シーモアは美しいピアノの調べとともに語る。彼の温かく繊細な言葉は、すべてを包み込むように、私たちの心を豊かな場所へと導いてくれる……。 シーモアさんは、ピアノが上手い。ピアノが上手い人は多いだろうが、ピアノを教えるのが上手い。そして、ピアノのいい悪いを見極めるのも上手い。その上、感受性も豊かだ。もう半世紀以上も前の朝鮮戦争でのことを思い出しただけでも泣き出してしまうくらいだ。芸術家とは、こういう人のことをいうのだろう。聞く人が聞いたら、ピアノの音色も違うのだろうか?だから、日本人らしき生徒が数人いる。私たちの時代には、個人の家でピアノを持っている人は、特別な人だった。だから、ピアノを習う子なんていなかった。それが、ピアノを習うのは当たり前で、優秀なこは、海外まで習いにいくようになったのか・・・。日本って豊かになったんだな・・・。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.04

コメント(2)

-

あたらしい野生の地 リワイルディング★命

■あたらしい野生の地 リワイルディング■これは地球再生のプロローグオランダの首都アムステルダムから北東50キロの海沿いにある6,000ヘクタールほどの小さな自然保護区“オーストファールテルスプラッセン”。元々ここは、1968年に行われた干拓事業の失敗で放置された人口の土地だった。ところが、それから10年が経過すると、沼は水草で覆われた湿地帯へと変化。おびただしい野鳥が集まり、その鳥たちが整えた水際にキツネなどの小動物も現れるようになった。自然が緯度や日光、降水量、地形、土壌といった自らの摂理に合わせて、元の動植物相を回復し始めたのだ。ここで最も目を引くのが、美しいたてがみを揺らして草原を駆ける馬の群れだ。リワイルディング(=再野生化)の試みとして放たれたヨーロッパ原生種に最も近いと言われるコニック種の馬たちが、環境に適応し、順調に数を増やしてきたのだ。今では2000頭を越える数が確認されている。同時期に放たれたアカシカも繁殖に成功。また鳥類では、17世紀以来ヨーロッパ大陸では目撃されたことがなかったオオワシも姿を見せるようになった。いま世界中で注目を浴びる“リワイルディング(=再野生化)”とは、ある土地の失われた生態系を復元するあらゆる試みを指す。野生では絶滅した動物種を再びその土地に導入するといった例はもちろん、人間がある土地から手を引いて見守る行為と自然の復元力に立つ新たな生態系の構築など、様々な方法が試みられている。人が手放した土地で、いかにして生態系が回復していくのか。ゲートで囲まれ、大半が非公開区域となっている“オーストファールテルスプラッセン”では、植生がどう移り変わり、どこにどんな動物が戻り、どのようにして他の動植物たちとの関係を作っていったのか。そのプロセスが明らかになる。さらに、自然の素晴らしさのみならず、自然と人間が共存する持続可能な未来をも想像させてくれる。*舞台となる自然の楽園は、もともと人間が使おうとして埋め立てられ、そして人間の都合によって捨てられ、忘れられた場所だった。東京から50km離れた場所、例えば千葉県船橋市、神奈川県横浜市あたり、6000ヘクタールという広さは東京の大田区とほぼ同じ面積だ。そうした場所

2017.01.03

コメント(0)

-

とり年ですから:鳥の形の籠

あけましておめでとうございます!今年は、とり年というわけで、玄関の飾りは、こんな風に。花器に使ったのは、鳥の形のワイヤーバスケット。■大阪にあった大好きなF.O.B COOP■のお店でもう20年ほど前に買ったもので、普段はニンニクなどを入れて台所につりさげてある。取っ手が鳥の羽のような形になっている。そこに、活けているのは、**ナンテン**とセンリョウ。ナンテンは、年末に、家の裏庭(ものすごく狭い)に、いつの間にか生えていたのを少し切ったもの。なんと、ナンテンの葉は、**羽状複葉(うじょうふくよう)**!!これも、鳥つながりで、とり年にはいい! ナンテンが大きくなって、赤い実をつけるようになったら、センリョウも買わなくてもいい。自分の家の植物で、正月の飾りが出来たら、ちょっとエコなんじゃないかなと思う。狭い狭い庭だから、勝手に生えて来てくれた植物を大事にしたいと思います。 今年もどうぞよろしくお願い致します。**羽状複葉(うじょうふくよう)**葉柄から続く葉軸の左右に小葉をつけるような配列の複葉。頂小葉の有無により,奇数羽状複葉 (フジ,クルミなど) と偶数羽状複葉 (ソラマメなど) に分れる。 **ナンテン**(南天、学名:Nandina domestica)は、メギ科ナンテン属の常緑低木。和名の由来は、漢名の「南天燭」の略。音が「難転」即ち「難を転ずる」に通ずることから、縁起の良い木とされ、鬼門または裏鬼門に植えると良いなどという俗信がある。福寿草とセットで、「災い転じて福となす」ともいわれる。また、江戸の百科事典「和漢三才図会」には「南天を庭に植えれば火災を避けられる」とあり、江戸時代はどの家も「火災除け」として玄関前に植えられた。赤い色にも縁起が良く厄除けの力があると信じられ、江戸後期から慶事に用いるようになっ。トイレの前にも「南天手水」と称し、葉で手を清めるためなどの目的で植えられた。・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2017.01.01

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1