2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2014年09月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

実りの秋の玄関と、2か月後を想像してみた。

少し暑い日であっても、季節感のあるデパートに行くと、秋の色が多くなります。この系統の色使いはとても好きなので、この時期も好きな季節のひとつなのかもしれません。9月も今日で終わり。たぶん一生会えなくなる可能性が大半の定年退職の人が何人かあいさつに来られ、やはり感慨深い一日となりました。比較的平均年齢の高い部署にいるせいで、半年ごとにどなたかかと送別となり、いろいろな人生観も感じます。何が正しいといういのは人それぞれで、どうかお元気でという思いでいっぱいだったりします。デパートの入り口の風景もあと2か月も経てば、きっと樅の木で、いっぱいになるのであろうと、いつものことながら、年の後半になると時間のスピードが加速しているような錯覚に陥ったりもします。 BGM:シベリウス 樹の組曲より「樅の木」 Op.75-5 (Pf:Izumi Tateno)https://www.youtube.com/watch?v=eqaK-Iwbmukタイムスリップしたら、こんな曲が頭に浮かびました。ドラマチックな曲です。この曲は奥が深い感じがします。なんでもなさそうで、結構むずかしいでしょうね。聴かせどころはたくさん。さらっと弾けるようになりたいものです。早く会社から帰ってこれそうな日がないかと模索したくなります。100年前に作曲されたとか。これにも響いてしまいました。

September 30, 2014

コメント(0)

-

フィルハーモニー9月

N響1789回定期演奏会の冊子です。1927年生まれ87歳のブロムシュテッドの指揮でオーケストラはますます高い境地にたてるのでしょうか。モーツァルトの41番ジュピターは限りなく美しく、チャイコフスキー6番は限りなく躍動感にあふれていました。コンサートでこの2曲は10年以上聴くことがなかったのですが、醍醐味を感じました。 フィルハーモニーという冊子の曲目の解説はいつも楽しみにしています。モーツァルト交響曲41番ジュピターは生前に初演されたかはいまだに定かでなく、誰の依頼で作品を書いたかもわかっていないこと。ジュピターというタイトルについて、1840年代安価なピアノが世の中に普及し連弾の楽譜が出回ったころ、この交響曲のタイトルをジュピターとして売り出したこと。クレメンティというピアニストで作曲家がそうしたということが書いてありました。チャイコフスキー交響曲6番悲愴は作曲の2年前、 人生というタイトルで作り始めたが途中破棄して、その後作り直した作品だとか。初演直後にチャイコフスキーは人生を終えていますので、集大成のひとつだったのかもしれません。 ブロムシュテッドは、チャイコフスキーの交響曲は古典派の延長であり、モーツァルトとあわせて演奏することを考えたようで、緻密なお考えには敬服してしまいました。

September 28, 2014

コメント(0)

-

秋の夕暮れに交響曲の第2楽章を聴いてみました。

BGM:チャイコフスキー交響曲 第6番 第2楽章 (ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーンフィル)http://www.youtube.com/watch?v=GvEzdij0dlk自分より10年くらい上の年代になると、1990年代当時、ベルリンフィルの指揮者だったカラヤンの大ファンの人とまったくそうでない人と、ずいぶんいろいろいましたが、まったくそうでない人がチャイコフスキーのこの交響曲だけは別だといっていたことを覚えています。もう20年以上前にあった、会社でクラシック音楽を聴く会があって、幹事をやっていたときのこと。意味もいまだにわからないところもありますが・・・。「今日で会社おわりです・・・」と、上半期も終わりの時期、今日も、定年退職される方の挨拶がちらほらありましたが、遠い昔に去っていかれたかたにも、いろいろと教えていただいたことはあまりに多いと実感。思い出したかのように、チャイ6の2楽章・・・。こうやって聞くと、本当にすばらしいメロディメーカーですね。。寝る前は、交響曲全部聴くと夜更かしになるので、単一楽章だけ聴くことが最近多くなりました。 秋らしい気候になりました。どうかよい週末をお過ごしください。

September 26, 2014

コメント(0)

-

ごきげんリスと景気づけの曲。

午後3時過ぎになると、ときおり睡魔が襲ってくるので、キャンディーはお友達になることが多いです。中身がなにかも見ずに、一目ぼれのように、ごきげんリスを買ってしまいました。●いまはそんなことありませんが、むかしは会社に行きたくない時か、なにか人前でしゃべらないといけないとか、ちょっとこわくなったりしたとき、景気づけに明るい演奏を聴いたり、テンションの上がる曲を朝に聴いてから、出かけたものでした。自分でかってにイメージトレーニングしているのかもしれませんが、メンタル面ではぜんぜんたいしたことなかったのでしょうね。BGM:チャイコフスキー 交響曲第6番 「悲愴」 第3楽章https://www.youtube.com/watch?v=TEsXxALaMl0前後の楽章からは、なかなか考えられない展開ですが、この楽章だけ聴いてばっかりのときもありました。ひさびさにライブで聴けるのは、ちょっと楽しみです。N響の9月の指揮者であるブロムシュテットさんをはじめてコンサートで見たのは、いつだったか検索してみたら、1992年5月1日 サンフランシスコ交響楽団・・・と、メモが残っていました。当時は大阪にいましたので、ザ・シンフォニーホールです。20年以上もお世話になっているのかと感慨深い限りです。当時、会社のとなりに梶本音楽事務所があって、きれいなポスターがたくさんはってあって、外国のオーケストラがお好きなんだったら、「こんなコンサートどうですか??」とお店の人によく教えてもらいながら、行った1枚だったのかもしれません。いろんなところで恵まれていたと思います。

September 25, 2014

コメント(1)

-

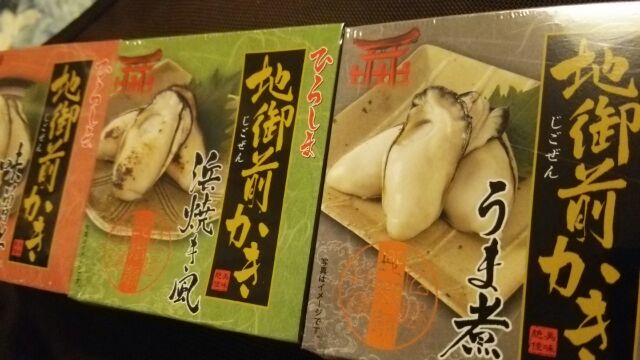

かきとめんとり。

広島の安芸の宮島の近くにあるお店のもの。このあいだ行った銀座二丁目のアンテナショップに、こんな名産品もあります。宝石屋さんの裏手あたりなのですが、本当になんでもある感じがします。今日の晩御飯にしました。味噌味が一番美味でしたが、今度は安芸の宮島の近くで、本場のものをいただきたいです。家ではキーワードになる土地柄で、音楽の話題意外にもこういうものもあります。 BGM: メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 Op.49 Beaux Arts Trio(ボザールトリオ)https://www.youtube.com/watch?v=GtaJ9bStLRs2009年の8月にボザールトリオの引退公演というのがあって、ライプツィヒのゲヴァンドハウスでやっていたメンデルスゾーン音楽祭(生誕200年)のとき、かぶりつきで聴いていました。この曲が終わってから、舞台で3人でワインで乾杯していた姿が忘れられません。 メンデルスゾーン、ピアノ曲中心に弾いておられるピアノ仲間の方からは、軽くみられるような雰囲気もありますが、このアンサンブルの曲を知っているか知らないかということもあるのかと思ったりしています。

September 24, 2014

コメント(3)

-

K331の楽譜の自筆譜は何年眠っていたのでしょう・・・。

http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1009929/モーツァルトのピアノソナタ第11番K.331の自筆譜が見つかるのニュースはびっくりです。200年以上もどこにお隠れになっていたのでしょう。今頃になって、こんなニュースもあるのかと、驚いています。第3楽章のトルコ行進曲を子供のころに習っていましたが、自筆譜はなく、断片的なコピーしか残っていないとどこかに書いてあったのを読んだこと覚えています。記念に聴いてみます。BGM: モーツァルト ピアノソナタ第11番 K.331 (pf:マリア・ジョアン・ピリス)https://www.youtube.com/watch?v=QwK3NrgypJ8今まで聴いた演奏で、ぱっと浮かんだピアニストの演奏にしました。20年前くらいから何度もピリスのコンサートは行きましたが、聴くたびに心があらわれます。●9月のN響は、モーツァルトの交響曲39・40・41番、チャイコフスキーの交響曲4・5・6番が各プログラム。テレビでも放送あるでしょうけど、久しぶりにNHKホールに行くのも楽しみです。一番リーズナブルな席は、1500円で映画館に行くような感じで、ふらっといったりすることもあります。敷居が高い、チケット代が高いということは、けっしてなく、結構お気軽に通っている人も多そうです。昨年ブラームスチクルスで大盛況だったブロムシュテットさんのことは多くの方覚えていて、リピーターも多いと思います。私自身もそうですが・・・。 週末のお楽しみです。

September 24, 2014

コメント(1)

-

護国寺・同仁キリスト協会とバッハのコンサート。

護国寺の駅から6番出口を出ると、講談社のビルがあり、大塚警察署の交差点を右へ。首都高を横切り、三丁目坂という勾配のある坂を上る・・・・。ここに来るのは16年ぶりだったので、心配になって地図を見たりもしましたが・・・教会の手前にある同仁美登里幼稚園の美しい飾りつけをみて、本当にほっとしました。●バロックバイオリンを演奏されるというヴァイオリニストのお誘いを受けて、伺いました。 カメラータ・バッハ・トウキョウ 第1回演奏会 同仁キリスト教会BWV 30 カンタータ第30番 喜びなさい、救われし民たちよBWV 1068 管弦楽組曲第3番 ニ長調BWV 243 マニフィカト ニ長調教会という場所で、通奏低音のチェンバロあり、トランペット3本ありのなかでの演奏と合唱団の編成。 管弦楽組曲3番以外は、はじめて聴く曲でもありましたが、心が洗われます。たいへん感動いたしました。ホールもコンサートのうちとよく言われますが、この教会を選ばれてよかったようにも思います。教会なので舞台のそでなどないのですが、演奏が終わってから、教会後方まで、演奏者を拍手でお迎えできるのは、表情や古楽器を間近に見れて、これもよかったです。●BGM:バッハ 管弦楽組曲第3番 ニ長調 BWV1068 より「ジーグ」https://www.youtube.com/watch?v=TVNYXNA_sMsかつて、ピアノを習い始めたころ、こちらの教会でピアノを弾かせていただいてひどいベートーヴェンのソナタ(Op.10-1)を弾いてしまったことがあるのですが、16年たってか、ようやくトラウマから抜け出せた感じもします。ジーグは昨年の自分達の披露宴のBGMで使った曲なので、またこういう場所で聴けてよかったです。初心に帰れということでしょうか・・・・そういう印象も持ちました。

September 23, 2014

コメント(2)

-

BGと1962年のアーカイブ番組

上野にパンダが来たのは1972年ですが、1962年に東京の人口が1千万人になったというアーカイブ番組をやっていて、昼過ぎに、なんとなく、見ておりました。昭和37年にあたり、数々の東京の風景を見ました。首都高がまだ日本橋の上を走っていなく、佃大橋が建設中での生活風景(たぶん月島のあたり)、すさまじい通勤電車の風景。不協和音の多い不思議なヴァイオリンの音とともに、いろんな映像がありました。そんなに楽しそうな人ばかりには映りませんでして、むかしはよかったというのは、いいことをよく思い出したくなる傾向なのかと・・・・。 いまよりピアノを習っている人は、はるかにはるかに少ないように思え、お稽古事でもピアノ習うようになる人が増えてくるのはもう少しあとなのか・・・とも思ってみていました。http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010091_00000NHKのアーカイブ番組でBGといっているのが何かと思えば、ビジネスガール(大正時代から職業婦人というながれで、ずっと使われていた)という言葉でした。その後、1964年の東京オリンピックの頃、「週刊女性」という雑誌が公募してOLという言葉に変わったこと・・・・番組が終わってからちょっと調べて知りました。完全に死語になっているような言葉は、テロップが出ないと本当にわからなかったです。まだまだ知らないことがたくさんありすぎると、最近断片的にしか、わかっていない1960年代というのに、興味を持っています。東京オリンピック50年、新幹線50年、とかで、催しものがいくつかありそうなので、気にしています。そういえば、両国の駅をこのあいだ通った時、江戸東京博物館に予告もありました。http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ BGM:シューマン アラベスク Op.18 (pf:ソフロニツスキー)https://www.youtube.com/watch?v=4dT4d_iqa-0

September 23, 2014

コメント(0)

-

そふらんとにんじん。

最近、空耳アワーのようなことが家のなかではよくおこり、「そふらんとにんじん」と言っているのを聴いてしまったのですが、よくよく聴いてみると、ソフロニツキーというロシアのピアニストのことでした。とりあえず、ふたりで聴いてみてわかる曲を聴いてみて、美しいメロディラインとリズム感と内声にただただ感動してしまいました。 BGM:シューマン ノヴェレッテ Op.21 No,8 (Piano:Sofronitsuky )https://www.youtube.com/watch?v=atUwP3dQ3lE ●1901年~1961年だから、自分が生まれる少し前まで、活躍していたようです。レニングラード音楽院・モスクワ音楽院の先生で、ショパンとかスクリャービンを尊敬していたといわれるピアニスト。東西冷戦時代でもあり、なかなか公にならないピアニストみたいですが、ますますいろいろと聴いてみただくなりました。http://www.sofronitsky.ru/http://www.sofronitsky.ru/en/http://blog.yoshikoikuma.jp/?eid=190850評論家のせんせいも絶賛しているみたいです。 ●探したら結構ありましたので、いろいろと聴いております。BGM:スクリュービン エチュード Op.42 No,5 (Piano:Sofronitsuky )https://www.youtube.com/watch?v=zBWYKrTCD08BGM:シューベルト 即興曲 D899-3 (Piano:Sofronitsuky )https://www.youtube.com/watch?v=PL6gZ0vMIlQBGM:ショパン 舟歌 Op.60 (Piano:Sofronitsuky )https://www.youtube.com/watch?v=G6dKMCofOrEBGM:ショパン 幻想曲 Op.49 (Piano:Sofronitsuky )https://www.youtube.com/watch?v=M90HT7N9Nug

September 21, 2014

コメント(0)

-

N響とチェコとおてがみと川の写真。

9月の日曜日夜は、ほぼクラシック番組を見ていて、割と見る機会が多いです。http://www.nhkso.or.jp/concert/search_broadcast.php本当に聴きたくなっているので、NHKホールにも行くと思います。今日は、映像や砂の絵とかで、ちょっと嗜好をこらした会で、楽しめました。夏休みの回でもあったので、ホールの観客には小中学生の人もけっこう映っていました。●モルダウの演奏ありました。ヴァルタヴァ川が上流から流れきて、それが最後には街中(プラハ)に流れるというのが映像でやっていて、その昔、レコード鑑賞とやらで、スメタナという作曲家の写真くらいしかなく、ぜんぜん想像もできなかったので、とてもいい時代になったのかなあとも思いました。ネットでいろいろ調べていくと、この川はエルベ川に合流し、ドレスデン・ハンブルクを経由して、北海へ抜けるという壮大な川の長さにもおどろかされました。と書いてあったので、いままで電車で乗ったなかでも川沿いを走って本当に美しいとおもった、ドレスデンープラハ間の車窓の風景まで思い出しました。●今日は、郵便ポストにチェコからのエアメールをいただき、屋根の色が整った美しい街の風景にずっと見とれていたのですが、テレビで映像観れたり、いろいおなことが思い出されて、とてもよかったです。BGM:スメタナ モルダウ https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q

September 21, 2014

コメント(0)

-

ライブハウスでのフルートアンサンブルとビートルズコピーバンド。

都営新宿線の終点本八幡の2つ手前、瑞江駅の近く、地下にあるライブハウスにフルートアンサンブルの会があるからということで、夕方に行きました。(お店の名前:HOTコロッケ)お店の壁には、こんな感じで、不思議な絵が並んでいました。前半のフルートのアンサンブルでは、数組あるなかで、プログラムではRONDOとだけ書いてある曲を聴きました。ちょうど、コロッケをほおばっていて、口の中がじゃがいもになっていること、ピアノソナタHOb。XVI-37番3楽章のフルートバージョンが聴こえてきて、ちょっと笑ってしまいました。(このソナタ、5年前のいまごろ、ちょうどじゃがいもコロッケだといって練習していましたので)フルートであるとベースの音が高い分、ぜんぜん違う曲にも聞こえましたが、4人でメロディ、内声部とか分担していることがあって、弦楽アンサンブルでもきっとこうなのだろうと興味深く聴きました。ハイドンのソナタはとにかく勉強したほうがいい、モーツァルトよりべんきょうになると、よく言われたりしましたが、そんなことまで思い出しました。BGM:ハイドン ピアノソナタ Hob.XVI-37 第3楽章https://www.youtube.com/watch?v=TrCvvvHvZqA●後半は、地下室ならではの響きでのライブハウス。大音量でのロックコンサートが続きました。最後のバンドは、Beatlesのコピーバンドで、Beatles後期の曲を自分からみても、とても面白い選曲で楽しみました。超有名曲ももちろんありましたが、アルバムのなかにある知る人ぞ知るような曲も紹介されて、なつかしい気分に浸りました。高校生のころは、ビートルズシネクラブというのに入っていて、たくさん聴きまくっていましたし、40歳の誕生日のとき、会社の同僚が六本木にあったBeatlesのコピーバンドのお店でお祝いしてくださいましたし・・・もう相当前になることまで思い出しました。今日聴いたなかの曲で、気になったものを、原曲でもういちど聴いてみることにしました。●BGM:THE BEATLESI Willhttps://www.youtube.com/watch?v=Rx_APcTyIUgTwo of ushttps://www.youtube.com/watch?v=Zwl1unFvM9AWith a little help from my friendshttps://www.youtube.com/watch?v=jBDF04fQKtQ (I Will はホワイトアルバムの二枚組に2枚目A面最後のほうのしずかな曲、フォークギターがきれいで、この面が結構激しい曲が多かったので、ほっとしたことおぼえています。 Two of us は、レットイットビーのアルバムの最初の曲、なにか醒めた感じもしましたが、ハーモニーがきれいなので、素朴な感じが好きです。With a little help from my friend は、リンゴスターが楽しそうに歌っているなかでは、もっともよくできていると思っています。世間をあっといわせたサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドのアルバム2曲目)

September 20, 2014

コメント(0)

-

スコットランドはどうなるのだろうでしょうか。

ニュースでスコットランドの国民投票の話題が出ていました。当たり前のように思っていたことが、いろんな背景があってのことでしょうか、思ってもみないことが世の中で起こっているようです。メンデルスゾーンの交響曲第3番スコットランド交響曲がかつてのN響アワーの池辺せんせいの影響もありまして、たいへん好きで時々聴いたりします。どんな背景で作られたかという長大な論文を書かれた、立教大学の星野先生のものを探したことがあります。スコットランド地方のかつての地図や写真がたくさん載っていて、図書館にこもって眺めていたこともあります。メンデルスゾーンは早書きの曲が若いときは、確かに多いですが、この交響曲は着想が始まってから14年かけて完成されたものと、力説されていて、一部の曲で勝手なイメージがついてしまうのは、やはりよくないことと強く思うものでした。その後メンデルスゾーン協会のある会合で、先生にお礼がいえてよかったと思っています。2月3日のメンデルスゾーンの誕生日によくこの交響曲聴いています。終楽章は、悩ましい旋律が続きますが、最後に突然明るくなって、ハッピーエンドでおわり、シューマンの2番の交響曲とよく似ていると思っています。●(アーカイブ) ・・・5年前(2009年=メンデルスゾーン生誕200年)はこんなことしていました。スコットランド交響曲の本は図書館で読まなければ・・・。 (広尾にある図書館でのこと)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200901270000/ちかしオーケストラ コンサート Vol.2http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200902020000/● BGM: メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 Op.56 「スコットランド」 第4楽章 (リッカルド・ムーティ指揮・ニューフィルハーモニア・オーケストラ)https://www.youtube.com/watch?v=coesHVVZKDYBGM: メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 Op.56 「スコットランド」 第4楽章の後半 (ロジャー・ノリントン指揮 18世紀オーケストラ) (ロジャーノリントンはN響で毎年のように来日している指揮者です)BBC Proms - Royal Albert Hall, LondonAug 25th, 2009Orchestra of the Age of EnlightenmentSir Roger Norrington conductorhttps://www.youtube.com/watch?v=Od3WfVoGT2o

September 17, 2014

コメント(3)

-

お茶漬け海苔と両国。

会社の最寄駅から、墨田区にある両国駅まで4駅、お相撲やっているときは、ときどき、この駅で寄り道して帰ることもあります。ここまで、のぼりを間近に、しかも真面目に見たことはなかったのですが、これほどまでにお茶漬け海苔があるとは・・・。ちょっとびっくりです。懸賞が5本かかれば、「味ひとすじ、お茶漬けのりの永谷園」「さけ茶漬けの永谷園」「梅干し茶漬けの永谷園」「たらこ茶漬けの永谷園」「わさび茶漬けの永谷園」と、両国国技館では連呼され、ボリュームの引き気味にはなりますが、NHKのテレビで勝手に声が全国に流れるし、CM1本テレビに出すより、安上がりでよっぽど頭のいい広告戦略である・・・とか、どこかのネットの記事でも書いてありました。それにしても、新聞で番付を見たところで、どれだけ外国人だらけなのだろうと、思ってしまうことしばしばです。横綱3人を筆頭に、あまりにモンゴル人がいるので、真面目に数えたくなりました。幕内力士42人のうち、日本人25人、外国人17人・・・・とすでに外国人率4割。外国人17人の内訳は、モンゴル人13人、エジプト、ブルガリア、ブラジル、中国人が各1人。大砂嵐・・・といういかにも名前からエジプトの力士もいたり、面白いです。それにしても、大相撲を見始めた42年前は、ハワイから来た高見山くらいしかいなかったので、こんなことになるとは、だれも想像もしていないことが、起きているのかもしれません。(当時の横綱は北の富士(今はよく解説者で出てくる)で、売出し中だったのは自分と同じ誕生日の先代の貴ノ花で、サーカスみたいだったのでとてもファンで応援していました。)●婚姻届を1年8か月前に出した日、何か休みの日にしかできないことをと、夕方、急に両国国技館に行って、相撲観戦したこともあって、この場所に来るとやっぱり思い出すことになります。たった1年8か月ですが、番付とかを見ると、横綱は3人になっているし、大関3人の日本人も最近だし、(琴奨菊は堂々とテンポのいい相撲とっているし、稀勢の里はいつかは横綱になると思っているし、新大関の豪栄道は今場所は運がないですが同郷の大阪なのでがんばってほしいし)、遠藤はいなかったし・・・、そう思えば、ずいぶん変わっていくものだとるものだと、あらためて思ってしまいます。 BGM:ショパン 舟歌 Op.60 (ピアノ:ラファウ・ブレハッチ)https://www.youtube.com/watch?v=alaLgb0zABsそういえば、大相撲中継のゲストでそうとう前ですが安川加寿子せんせいが出演していたことを思い出しました。間の取り方とかリズム感とか独特の美学のようなものに共通点があるのかもしません。アナウンサーに聴かれて、なんかそんなことを言っていたような気もします。1年かかろうが2年かかろうが、地道にれんしゅうして、いつかこの曲は人前で弾けるようになりたいものです。

September 16, 2014

コメント(1)

-

ラヴェル三昧の一日でした。

汐留・イタリア街にあるベヒシュタインサロンへ久しぶりに行きました。秋のいいお天気の中、銀座線の新橋駅2番出口からから歩いてといういつものパターン、JRAの場外馬券場の隣ということもあり、電車や新幹線のにぎやかな中、会場へ楽しみにして行きました。ぜんぶラヴェルの作品というめずらしいコンサートでした。(夜のガスパール モーリス・ラヴェル プログラム ピアノとお話 鷺谷宰 朗読:シルヴァン・ソヴグラン第1部ソナチネ 1.中庸の速さで 2.メヌエットの速さで 3.生き生きと高雅で感傷的なワルツ第2部夜のガスパール ~ベルトラン散文詩朗読付~ 1.水の精 2.絞首台 3.スカルボ音の粒がおおきいくて丁寧なのはいつものことですが、フランス語の朗読の演出は、なかなかスパイスの効いた演出で、演奏がさらに引き立ったように思えて、楽しめました。本当にすばらしかったです。いつもながらスタッフの方々にもお世話になりました。●ベヒシュタインサロンのある汐留イタリア街から、ほどなく歩いて新橋の交差点に戻ると、銀座方面へ歩いてみたくなり、銀座7丁目の楽譜屋さんで、書籍や楽譜を見たくなるほど、元気がでてきたり、ちょっと暑かったので、近くの和菓子屋さんで大きな宇治金時のかき氷をいただいたり、夕方は夕方で堪能しました。 ●夜は、NHKのEテレでクラシック音楽館をやっていると、http://www.nhkso.or.jp/concert/search_broadcast.php?hoso_date=20140914モーツァルトのジュピターのあとは、ラヴェルの曲がたくさん。亡き王女のためのパヴァーヌ、左手のためのピアノ協奏曲、ラヴァルス。オーケストラ演奏の醍醐味がたくさんの演奏でした。イギリス人指揮者のレオ・フセインも、久しぶりにテレビで見た舘野泉さんにも感動しました。今日は、ラヴェルという作曲家をもっとよく知りなさいと教示されているような一日でした。BGM:ラヴェル ハイドンの名によるメヌエットhttps://www.youtube.com/watch?v=Mlc_S9bJTJg昼間のコンサートのアンコール曲。たいへんこの曲に興味持ってしまいました・・・1909年モーリス・ラヴェルが作曲した年は、ハイドン没後100年、パリの音楽雑誌社がこのことを企画したことにより、ドビュッシーほか、いろんなハイドンの曲があるそうです。

September 14, 2014

コメント(0)

-

同じ人。

テレビをみて、翌日の朝刊を見て、SNSのピアノ仲間がにぎわしていたので、やっぱり驚きました。友達の友達といいますか、MutualFriendというのですか、そういうことでしたら、10人以上はいますので。●iPS移植の日経新聞の手術チームのニュースhttp://www.nikkei.com/article/DGXLASGG13003_T10C14A9000000/国際アマチュアピアノコンクール2014年 結果http://wiener.web.fc2.com/Amateur.htmlまぎれもなく同じかたなのだと実感いたしました。●10年以上前、同じピアノ教室の仲間が、本選まで残って、優勝までされたので、1度だけ、見に行ったことありますが、このとき、講評とかで当時の審査委員長の田村宏先生が、本業のお仕事がんばることは決して忘れないで下さいといわれたこと。多くのことは忘れてしまいましたが、この言葉だけはなんだか強く残っています。あらためておもいだすこととなりました。たいへん励みになりました。BGM:プロコフィエフ ピアノソナタ第3番 Op.28 (ピアノ:ギレリス)https://www.youtube.com/watch?v=4yJYlGFPsHE

September 13, 2014

コメント(0)

-

アキノオト

銀座4丁目から新橋方面にむかうと、取り壊されたマツザカヤデパートのぽっかりとした空間があり、銀座7丁目にあるこのビルが早くも見えます。ひさしぶりにこのビルに近づいてみると、akiNOTE と、三日月仕様になっておりました。●今日は小さなサロンコンサートがありました。第1回音楽の旅連続演奏会 ~北米・南米便りヤマハ銀座コンサートサロンガーシュイン 3つのプレリュード ★コルンゴルド 空騒ぎ Op.11より ☆ヴィラ=ロボス 赤ちゃんの一族より ★ ブランキーニャ(陶器の人形)、モレニーニャ(紙の張りぼて人形)、カボクリーニャ(粘土の人形)、オ ポリシネーロ(進化人形)ドヴォルザーク 交響曲第9番新世界より 第2・第4楽章 ★☆ (連弾)**コープランド バレエ音楽「ビリーザキッド」より ☆フィールド ノクターン第4番 ★バーバー ノクターンOp.33 ★マクダウェル 魔女のダンス ☆アンダーソン 忘れられた夢 ☆ジョプリン ザ・ラグタイム・ダンス ☆ピアソラ オブリヴィオン・リベルタンゴ ☆★ (連弾) (ピアノ:★:佐藤勝重 ☆:三輪郁)聴いたことのない曲多数ですが、アメリカにゆかりのあるピアニストを含めた選曲は面白く、きらきらの音とともに、間近で拝見することができて、幸せな時間を過ごすことができました。6月頃、企画と日時を知っていて、何を弾けばいいのか???と問われて、北米・南米のほとんどノーマークの地域に対して、気の利いたことも何一つ申し上げられず・・・・でしたが、プログラムを見て、楽しそうに演じられる姿を見て、またまた感動してしまいました。●おりしも、今日は9月11日、13年前、ミラノから帰ってきて、後片付けをしながらニュースを見ていたとき、不幸なテロ事件を見たときのこと、3年半前の3月11日、歩いて会社から帰って、世の中何が起こっているのかと茫然とみながら、いま一緒に住んでいる人が家に来てくれたこと。塞翁が馬のなか、日々暮らしていることを、改めて思い起こすこととなりました。今日はすばらしい音楽が聴けてよかったです。BGM: スコット・ジョプリン ザ・ラグタイム・ダンスhttps://www.youtube.com/watch?v=unGmMmD8kPQ

September 11, 2014

コメント(0)

-

秋色の花(2)

九月になり、日本橋のデパートの入り口も、秋のトーンに。通勤経路であれ、ぶらり途中下車であり、歩き回れば回るほど、そういうことを実感したりします。●http://www.nhkso.or.jp/concert/search_concert.php年にというか月に何度かコンサートに行ったりしますが、音楽学の先生がいろいろお書きになるのを見るのが多くなればなるほど、いろいろ興味や視点が増したりします。NHK交響楽団のページより、コンサート情報をながめていました。秋のシーズン、昨年はブラームスの交響曲が4つ並んでうれしかったのですが、今年はモーツァルトとシューベルトの交響曲がいくつか並んでありました。指揮者も聴いてみたい、いつもの、おなじみの方が増えてきて、楽しみな感じがします。●上記のなかで、シューベルトの未完成交響曲について、以下の記載がありました。作曲年代:1822年10月30日、総譜に着手初演:1865年12月17日、ウィーン王宮舞踏の間にて。上記シューベルトの知人より自筆譜を託されたヨハン・ヘルベック指揮***42年も演奏もされずに、楽譜がそのままになっていたということ、なんともったいないお話しと思いながら、読んでいました。のちに長い長い交響曲を作曲したブルックナーは影響を受けたといいますが、ロマン派の作曲家の面々の方は、この曲を知らなかったのかという事実を目の当たりにしました。BGM:シューベルト 交響曲第7番 D759 「未完成」 (指揮:マッケラス)https://www.youtube.com/watch?v=W3CIvR0NsGw最近では、日本でも8番ではなく、7番とようやく呼ばれるようになったのですね。N響の案内を見て、ようやくという感じで納得いたしました。こちらも・・・(第1楽章: 指揮:リッカルド・ムーティ)https://www.youtube.com/watch?v=pRurBkG9MRg(第2楽章: 指揮:リッカルド・ムーティ)https://www.youtube.com/watch?v=pRurBkG9MRg&list=RDpRurBkG9MRg

September 10, 2014

コメント(0)

-

秋色。

この前の週末にランチをいただいたパン屋さんのとなりのとなり。8月から9月の変わり方は劇的だったりしますが、今年は残暑というより8月下旬から秋の様相。暑いのは苦手ですが、ふつうであるのがいちばんと思ったりしています。●BGM モーツァルト ロンド K.511 (ピアノ:内田光子)https://www.youtube.com/watch?v=F0AWcftUU4sモーツァルトのロンドはソナチネアルバムに入っている、ニ長調のほうは、こどものころから知っていましたが、このイ短調のほうの曲は、谷川俊太郎さんの詩の朗読とモーツァルトのBGMという不思議なCDにより知ることとなりました。ああいうおしゃれなコーディネートされたものに感受性の高い20代に知ることとなり、よかったのかもしれません。このロンドもそうですが、クリフォードカーゾンの演奏するピアノ協奏曲20番の美しさに感動し、アヴェヴェルムコルプスにはすっかりはまってしまいと、あげくのはてには、ザルツブルクまで出かけてしまいました。モーツァルトは晩年急に貧しくなって・・・といろいろ伝記でも読んだりしましたが、1787年オーストリアとトルコとの墺土戦争やら1789年のフランス革命やらで、世の中音楽どころではなかったのではとおもい、時代の波には逆らえなかったのかと思います。最近、いろいろな展示会とか見に行っても、1914年までで、作品が急に途切れたり、20世紀になって、ドイツのものがあまり出てこなくなったり、作風が変わったり、そういうものと同じなのかと感じること多くなりました。でもそんな中で、若いときになかった短調の曲ができたり、高い境地の作品もあるのかもしれません。BGM: モーツァルト アダージョ K.540 (ピアノ:マレイ・ペライア)https://www.youtube.com/watch?v=yC0XKMGPsAk 上にあげた2曲は、どこかで弾けるようになりたいものです。

September 9, 2014

コメント(0)

-

イチジクいただきました。

果物をたくさんいただけて今日はありがたかったです。ほんとうにありがとうございます。●BGM:モーツァルト 交響曲第41番 「ジュピター」 第4楽章 K.551 (マッケラス指揮 スコットランド室内管弦楽団)https://www.youtube.com/watch?v=prvBEXbnDR0ブレンデルのピアノ協奏曲とか指揮していた指揮者ということもあり、興味深く聴いています。この楽章の出だしの4つの音(ド・レ・ファ・ミ/ハ・ニ・へ・ホ)から、ブラームスの交響曲の4つの調性が決まっているエピソードを聴くたびに偉大だと思います。この楽章聴いていたら元気がでるので、ときどきお世話になっています。このケッヘル番号の近いピアノ作品を聴くと、この楽章のようなフーガがでてきたり、入り組んでいたりして、結構難解なものも多いです。簡単に弾いてしまうひとがいると尊敬してしまいます。多くの声部が聴き分けるような耳をもっと養いたいものです。そうでないとまったく手がでませんので。 http://www.nhkso.or.jp/concert/concert_detail.php?id=336N響でひさしぶりにモーツァルトのプログラムがあって、やたらと聴きたくなりました。NHKホールは、いま話題になっている公園から近くですが・・・・。

September 8, 2014

コメント(0)

-

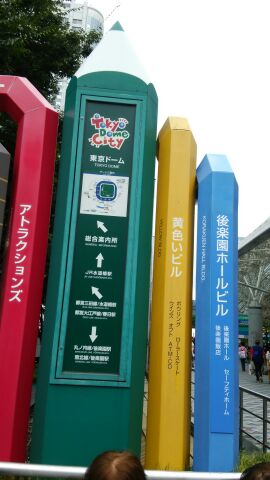

楽という字が好きです。

後楽園というところに、のんびり来ています。今日は行った時間帯がSMAPのコンサート2時間前ということもあって、女性客の多さに驚かされました。ときどきそういうこともあるのですが、年齢層もまちまちで家族連れ親子連れがいたり、このあたりが長くやっているグループの強みなのかと思ったりもしました。東京ドーム連続5公演とはそれにしても恐るべしです。 後楽園の楽はお気楽の楽であり、音楽の楽であり、楽園の楽であり、見ているだけで楽しくなるので、ますます好きな字になってきました。 そういう字と同じように音楽を奏でられたら楽しいものです。あくせくせず仕事なんかにしなくてよかったと思っています。ここ半年先の弾きたい曲も出し物も見えてきたし、多くの方々に楽しんで聴いていただけるようにお稽古することにします。

September 7, 2014

コメント(1)

-

パン屋さんのおてふき

銀座四丁目界わい、本屋さんによって立ち読みして、宝石屋さんの花壇を見て、楽器屋さんで楽譜を見て、明日のパンを買って帰る。。。ということをよくしていますが…、今日はパン屋さんの上にあるグリルで遅い目のランチ。おてふきがおしゃれで気に入りました。歩行者天国になっている銀座四丁目の交差点のあたりを見おろして、なごやかな風景を見てほっとしました。ランチのあと少しお散歩しますが、鳩居堂の向かいにあった日産のショールームのビルは建て替えで跡形もない状態で、松坂屋の大きなデパートも建て替えで跡形もない状態で、数寄屋のところの東芝のビルも建て替えで跡形もない状態で。ところどころ穴の空いた感じがしました。そうやって街は少しずつ変わって行きます。100年前からある楽器屋さんとパン屋さんを尊敬致します。

September 7, 2014

コメント(0)

-

ブルックナーの誕生日とグリーグの命日。

ネットで、いろいろ眺めていたら、9月4日は、ブルックナーの誕生日ですと、ドイツグラモフォンのページの方が教えてくださって、9月4日は、グリーグの命日ですと、グリーグ教会の方が教えてくださいました。覚えているつもりが、リマインドされたという感じになりました。ブルックナーの拠点だったリンツは、ザルツブルク音楽祭でブルックナー8番を聴いた後、なんか感激してしまって、ザルツブルク中央駅から特急に乗って、1時間少しのリンツにぶらりミニトリップのたびをしたことがあって、メインの商店街とかは歩いたことがあります。グリーグは、没後100年のこの9月4日にオスロから7時間特急にのって、トロルドハウゲンのあるベルゲンにいってグリーグホールとアンスネスをめがけて行ったことがあります。思いつきで、出歩くのも甚だしいものですが・・・・。思い出したついでに・・・。ベルゲン駅です。近くに三角屋根の世界遺産ブリュッゲン、グリーグホール。トロルドハウゲンまで8km・・・・。9月上旬で、日本でいえば12月上旬ごろの気候でした。BGM: グリーグ 抒情小品集 Op。54-4 ノットゥルノ(ノクターン) (pf:レイフ・オヴェ・アンスネス)https://www.youtube.com/watch?v=YTVSQUfKjAk不思議な和声がなんともいえません。現地のマスタークラスのテレビ番組の公開放送をのぞきましたが、この曲集をエチュードがわりにアンスネスが教えていました。

September 4, 2014

コメント(0)

-

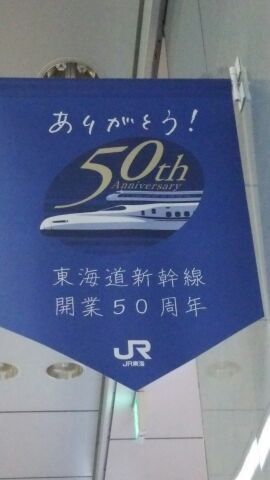

東京駅にあった新幹線50thありがとうと、そのころの内閣を調べてみた。

東京駅の八重洲口を歩くと、新幹線50thの旗がたくさん。青いのと白いのがあり、新幹線のオーバーラップされたものと、自分自身はほぼ同世代なので、時間の経ち方も感慨深いものを感じます。●たまたまですが、今日は第2次安部改造内閣というのが発足したこともあって、そういうニュースも見ているわけですが・・・http://www.nikkei.com/article/DGXZZO76547170T00C14A9000000/●50年前の今頃は、どうだったのだろうと調べてみましたら、第3次池田改造内閣というものでありました。(昭和39年7月~11月)池田隼人という総理大臣は、所得倍増とか経済中心の方とか、昭和25年まだ占領下にあったときの吉田内閣の大蔵大臣だったとき「貧乏人は麦を食え」とか答弁した方とか、知識として知っております。内閣の顔ぶれは、ほとんど知らない方ばかりなのですが、大蔵大臣は、田中角栄、内閣官房長官は、鈴木善幸と、その後総理大臣になる方がいました。防衛庁長官は、小泉純也、のちの小泉首相のお父さんにあたる人。第一次池田内閣(昭和35年)では、厚生大臣は中山マサで、初の女性閣僚の方でした。この内閣の時期は、それほど長くはありませんが、新幹線が開通し、東京オリンピックが開かれた時なので、重要な時期だったのでしょう。長くなかったですが、池田首相は東京オリンピックの閉会式の次の日に病気のために辞任表明し、その後、8年くらい続く佐藤内閣の世の中にかわり、高度成長といわれる時期が続きます。●最近は、朝ドラの影響もあって、昭和の時代とか戦後史とか、もう一回勉強してみようかと、いろいろ本を読んだりしております。BGM: プーランク ノヴェレッテ 第3番 (1959年の作品)https://www.youtube.com/watch?v=QfcWVbVe9YM

September 3, 2014

コメント(0)

-

9月初旬になり・・・。Op.56aとOp.56b

月が変わるたびに、デスクのネコを家にもってかえってきて、日向ぼっこをしたり、音楽を聴かせたり、環境を変えることにしています。ネコの色は月によって、白かったり黒かったり、こんな感じだったりします。●BGM: ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a(クラウディオ・アバド指揮 ベルリンフィル)https://www.youtube.com/watch?v=BAuqxEMRapgこのあいだ、この曲の2台ピアノ(Op.56b)の録音を聴いたり、楽譜を見たことがきっかけで、やたらと思い出してしまいました。ベルリンフィルの指揮者がカラヤンからアバドに変わって、日本公演があった1992年の1月。22年前のこと。大阪のザ・シンフォニーホールで、ブラームスチクルスのようなもので来日ありました。ハイドンの主題による変奏曲、ヴァイオリン協奏曲、交響曲3番というプログラムでした。なけなしのチケット代で行ったものは、いまだに情景が浮かぶほど覚えていますので。そのときの印象が強烈だったこと、それ以外に持っていたCDでウィーンフィルのジュリーニ指揮の交響曲3番とハイドンの主題による変奏曲という組み合わせは、数えきれないくらい聴いていたということもあるので、ピアノだけの楽譜も音楽もかえって新鮮に聞こえたりします。オーケストラで曲を書いているということは、この曲からは感じてしまい、ピアノの楽譜には行間がたくさんあるのか・・・と、オーケストラでTuttiになるところで、省いてい楽器のことまで心配してしまったりしています。時間のあるとき、オーケストラのスコアとピアノの楽譜を比べてみたくなりました。ハイドンのピアノソナタを勉強していたころ、弦楽四重奏のように曲を書いている人なので、和声ほか音の鳴らし方とか、いろいろ学んでくださいと言われたこともありましたが、いろんな背景もあり、俄然興味を持ってしまった曲でもあります。第6変奏はホルンとフルートのかけあいでしょう・・・とここが鳴ってくると、いつも思ってしまいます。●それにしてもクラウディオ・アバド氏は2014年まで、よく活躍されたと思います。

September 2, 2014

コメント(0)

-

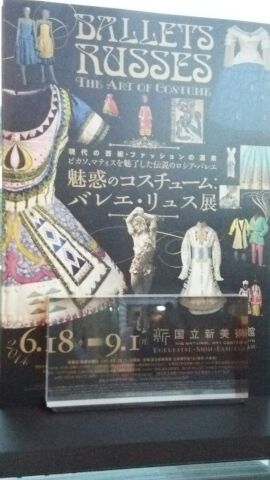

バレエ・リュス展は演出もよかったです。

国立新美術館の展示会場を広々と使って100年ほど前のバレエのコスチュームがたくさん。音声ガイドのセンスのいい音楽とともに、観ることができて、タイムスリップした気で楽しみました。ロシアのロマノフ王朝がある時期に活躍できてよかったように思います。

September 2, 2014

コメント(4)

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 영원히 깨질 수 없는

- (2025-11-11 06:13:39)

-

-

-

- 洋楽

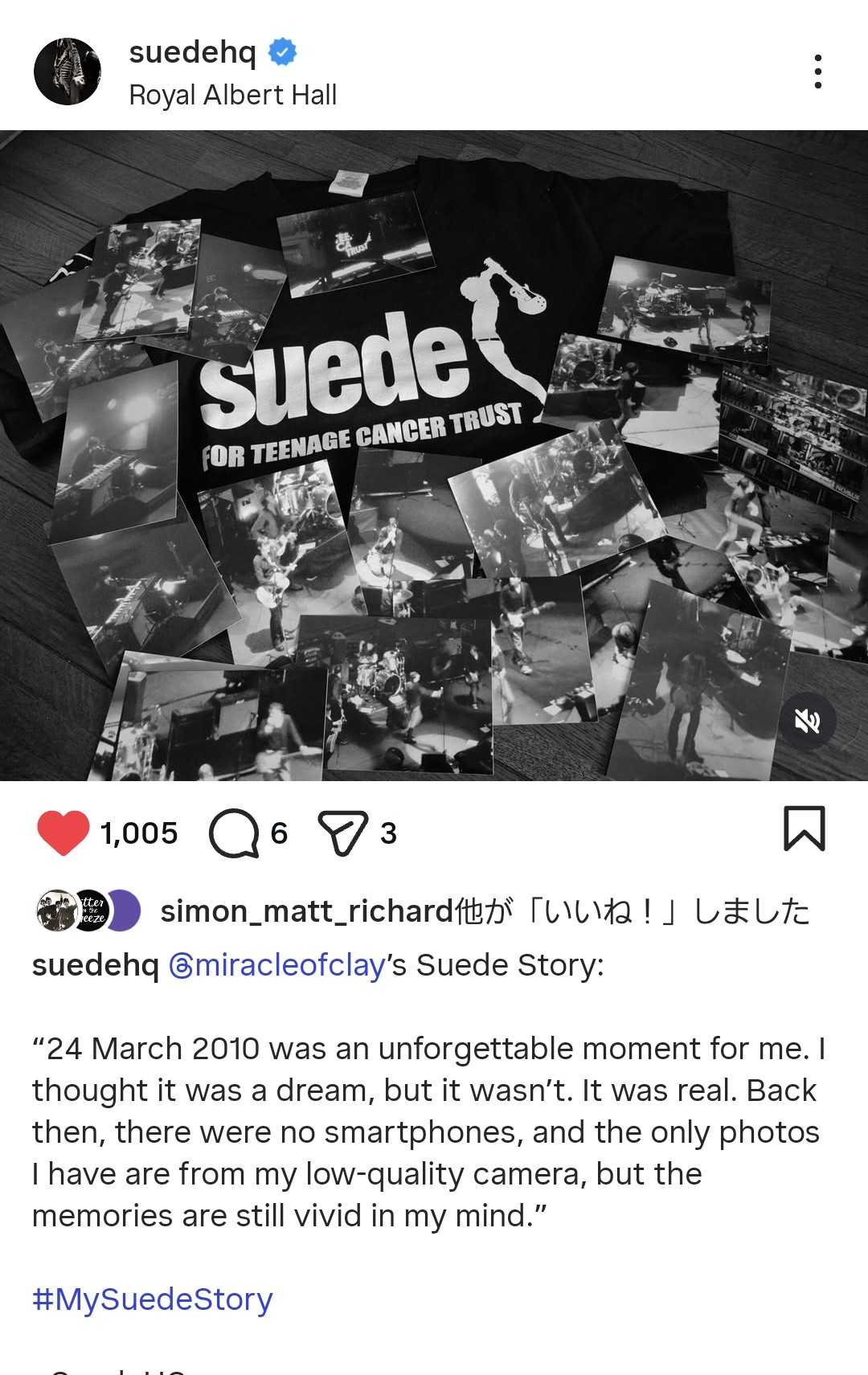

- My Suede Story

- (2025-11-22 20:12:16)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-