2012年02月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

降っては降っては積もる雪

夜中から降り出した雪は、朝が明けても降り止まず、午前7時半、訪問入浴の車を迎えいれるために、玄関前や駐車場の雪掻きをした。しかし、掻いたあとからもう真っ白に積もり、これでは入浴も中止せざるをえまいと嘆息した。 すると電話がかかった。案の定、訪問入浴のスタッフからで、我が家周辺の状況を問うてきた。 重い浴槽を担ぎ運ぶスタッフが転倒しないとも限らないので、私は日延べを提案した。それから看護師に連絡し、その旨を言い、後日のスケジュールの擦り合わせを了承してもらった。 というわけで、主治医から許可がおりた老母のせっかくの入浴は、急遽、延期となった。 雪は午後2時ころまでちらちら降っていた。朝に掻いた以上に積もってしまった。気象予報は5cmほどの積雪と言っていたが、なんのなんの、我が家の周辺は20~25cmほどになった。 門から玄関までのアプローチは、すっかり埋もれてしまったので、さきほど午後5時、再び雪掻きをした。 降り止んだとたんに気温が上昇しはじめているらしい。雪はすでに水を含んでいる。重い重い。雪折れした木々の小枝がそちこちに突き刺さっていた。 雪折れの小枝ちらばる香炉峰 青穹

Feb 29, 2012

コメント(0)

-

東京は雪の予報

一月半ばから体調を崩していた老母は、主治医から入浴も止められていた。心臓に負担をかけない程度に、蒸しタオルで簡単に身体を拭うだけだった。それがようやく入浴許可がでた。訪問入浴のスタッフと看護師とで打ち合わせをしてもらい、明朝、久しぶりの入浴をする。なにしろ、まだ様々なチューブにつながれているのだ。それらの装着部位の浴後の消毒などもあり、家族の手ですますことができない。ごく短い入浴時間になるはずだが、家族の気持ちは前日の今日からすこしばかり喜びで浮き立っている。 ところで、その待ちに待った明日、東京はどうやら未明から昼頃まで雪になるらしい。車の出し入れのために、雪掻きをしなければならないだろう。いつぞやのように水道管が凍ってしまうかもしれない。訪問入浴のスタッフはさすがに手慣れたもので、ペンチやらドライバーやらの工具を常備している。先日は凍っていない蛇口にジョイント器具をとりつけて、事無きを得た。 空を見上げても、今のところ雪の気配はない。しかし、冷え込みはしんしんとしてある。 そうだそうだと気がついて、庭の地植えのシンビジウムに雪囲いをした。株を束ねて結わき、数枚重ねた新聞紙ですっぽり覆い、ビニールのゴミ袋をかぶせた。 過日、TVの園芸番組で、蘭は室内育成、温室育成が常識だったが、いつのまにか地植えで日本の寒冷な気候に適合する種類も出て来た、と言っていた。番組を見ていたわけではなく、その言葉だけがふと耳に入って来て、記憶に残った。我が家のシンビジウムが、まさにそれだった。一年中、緑の葉をしげらせている。もちろん古い葉は枯れ、それが枯れきってしまわないうちに新しい青々した葉が出てくるのだが、こちらが気づかないうちに何時の間にか入れ替わっているのである。手入れもせずにほったらかしなのだけれど、毎年、花が咲く。イイ子、イイ子なのである。

Feb 28, 2012

コメント(2)

-

三陸若布の旬

若布が旬である。さっと湯通しして冷水に放つと、みごとな緑色にかわる。透明感のあるこのような緑が、私はパレットにほしい。 三陸の若布の翠(みどり)うるはしき 青穹 津波からひととせ経ちて新若布 絵具板(パレット)に若布の翠置かんかな わかめぬた割山椒か青磁猪口 【自注】最後の句について:若布を酢味噌和えにした。さて、器は何にしよう。土ものの割山椒にしようか、それとも青磁の猪口にしようか。

Feb 26, 2012

コメント(2)

-

富士フィルム米アカデミー賞受賞

アメリカ・アカデミー賞授賞式が26日(日本時間27日)に行われる。それに先立って11日(同12日)に行われた科学技術賞の授賞式で、日本の富士フィルムが高品質映画保存用フィルムの開発が評価されて受賞した。毎日新聞がつたえている。 科学技術賞は、男・女優賞や作品賞などのように華やかにクローズ・アップされることはないが、映画の発展には欠かす事ができない。この部門が受賞対象として創設されたのは、第5回(1931~1932)の「科学・特別賞』を嚆矢として、翌年度からは「科学・技術賞」という名称になった。第1回の「科学・特別賞」は、テクニカラー社がカラーまんがのプロセス開発で、ならびにイーストマン・コダック社が感度計の開発でそれぞれ受賞した。 科学・技術賞の歴史を調べてみると、映画製作上の実際の技術開発や発明なので、普段何気なく楽しんでいる映画が、たゆまぬ技術向上によって成り立ち発展していることが分かる。私はそれに感動する。 たとえば、20世紀フォックスが開発した「サイレンス・カメラ」(1940)。同じく同社の「エンドレス映写装置』(1944)。あるいはハーバート・E・ブリットが開発した「雲と煙の効果」(1946)。歴史が下って、シルヴァニア電気社の「映画製作用タングステン・ハロゲン・ランプ」(1970)。エレクトロ・サウンド社の「劇場用サウンド・システム」(1970)。リサーチ・プロダクト社の「オプティカル・プリンターの考案ならびに製作」(1973)。・・・等々、等々、えんえんと続いて今日にいたっている。そして、ああ、そうなのか、この映画作品は、この技術開発があって初めて成立しているのか、などと思いをあらたにするわけである。 日本の物製造とその技術開発が、映画の歴史におおきく貢献していると知って、映画ファンの私は富士フィルムのアカデミー賞受賞は、ことのほか嬉しい。おめでとうございます。毎日新聞 アカデミー科学技術賞:富士フイルムに…映画用フィルムで 2012年2月24日 19時55分(最終更新 2月24日 22時03分) 話は映画から離れるが、さきごろコダック社が写真フィルムの製造を中止することを発表した。このニュースに、私はショックを受けた。 きわめて個人的なことながら、じつは、私の油彩画作品をフィルム撮影するときはコダック・フィルムを使用してきた。その理由は、私の油彩画の色調とコダックのカラーポジフィルムの相性が良いということ。 フィルムには製造会社によりそれぞれ固有の微妙な色味がある。たとえば青味が強い、あるいは赤味が強いとか、色調バランスが強調されすぎるとか・・・。一般のスナップ写真とか風景写真などでは気にならないような程度なのだが、絵画作品をできるだけ原画の持ち味を忠実に記録したいと思うと、そのような微妙な差異が気になるのだ。 そんなわけで私の場合は、コダック・カラー・ポジ・フィルムとの相性が良かったのであるが・・・。う~ん、こまったな~。コダックさん、本当に製造をやめてしまうんですか?

Feb 25, 2012

コメント(0)

-

サッカーW杯最終予選は日本勝利

きょうの東京は温かい一日だった。窓からの日差しを浴びながら猫達が、私の寝室のベッドの上で、気持ち良さそうに眠っていた。 書いておきたい事は幾つかある。日本のあちこちで相も変わらず愚かしいことが行われている。が、その問題をこの場で追求する私の気持ちに、いささかゆとりがない。 サッカーW杯最終予選の2012年初戦。日本対アイスランド戦。3-1で日本チームが勝利した。 前半開始2分、前田が早々にゴールを決めたのには驚いた。後半8分には藤本が、そして34分には槙野が得点。その後、1点は返されたものの、まずは幸先よいスタートとなった。 ところで、アイスランド・チームが見せた、トンボを切るような、デングリ返しをしながらのスロー・イン・・・私は初めて見たのだが、あれは何か名称があるのかしら。ルール上、問題ないのだから、おそらく名前がつけられているのであろう。どなたかご存知でしたら教えてください。そして、どんな効果があるかなども。

Feb 24, 2012

コメント(0)

-

今朝の雨

今朝の雨すでにやすでに春はあり 青穹 冱返り(いてかえり)冱返りつつ今日芽吹く Light rain of this morning already, already contains a tinge of spring O sprouts from the trees

Feb 23, 2012

コメント(0)

-

握力が強いほど長生き(読売新聞)

読売新聞が興味深い記事を載せている。握力が強いほど長生き傾向にあるという。厚生労働省研究班(研究代表=熊谷秋三・九州大学教授)が約20年にわたり2527人(男性1064人、女性1463人)を追跡調査した結果、明らかになった、と。 この記事に私の目がとまったのは、もちろん在宅医療看護中の老母に思いをいたすからだ。 先日もこのブログに書いたが、常日頃、主治医を驚かせているのは、母の指の力、握力が非常に強いこと。「すごい力だなー」と、なかば呆れたように主治医は言うのである。傍目にはギリギリの状態で生きているようなのだが。 90歳を過ぎて、大腿骨転子部および胸部肋骨骨折をし、大腿骨にスライド式の金具を装填する4時間におよぶ手術をした。心臓が手術に耐えられるかどうか危ぶまれたが、骨折したままではいずれ必ず肺血栓症を併発して死にいたる。一か八かの賭けで、私は手術を決断した。 そして、この成功を知った心臓循環器外科の主治医が、母が以前からもっていた腹部大動脈瘤(5cmほどに肥大していた)にステント(人口血管)をほどこす手術を示唆した。私はこの手術も決断した。いつ動脈瘤が破裂するかもしれない不安を抱えながら暮らすよりは、と、ここでも賭けに出た。・・・手術は成功した。 が、退院して在宅での療養が始まってほどなく、ある日、母は突然胸部の激痛に苦しみだした。すぐさま救急車で病院に運ばれ、胸部動脈解離(動脈が裂けてしまうこと)と診断された。動脈血管は三層構造になっていて、そのうちの外側二層が裂け、いわば薄皮一枚でつながっているというのだった。しかし、手術は困難とのこと。母の生命力に期待して薬物治療による自然治癒をまつ、と。高度救命医療をほどこしつつ、50日間の入院がはじまった。 老母は、その死のせとぎわからも生還した。そして在宅医療にはいって3年4ヶ月。この正月中に、誤嚥性肺炎に罹患し、主治医はそれとなく家族に「引導」を渡すそぶりだった。しかし、「肺炎が治ってしまったようだ。驚いたなー」と主治医は言い、母より私たちの看護疲れを心配している今日このごろである。 この、老母の生命力。・・・握力の強さと関係があるのかしら? つくずく新聞記事を眺めている。【関連報道】読売新聞 握力が強いほど長生き、循環器病発症も低リスク 2012年2月20日14時34分

Feb 20, 2012

コメント(0)

-

森鴎外の俳句ふたたび

昨日は鴎外の句をアットランダムに紹介した。彼は軍医高官として戦場や任地に単身赴任することが多かったので、家に残した妻子を思う寂寥感をどこかにかかえこんでいる。句にもそれがあらわれていて、たとえばこんなふうに・・・ 繪はがきや春の朝餉の膳の上 (任地の下宿の朝餉の膳に、妻からの絵はがきが載っていた。ぱっと春の気持ちが胸にくる) ながき日をめぐりめぐりぬ幾胡同 (胡同とは中国北方地方の横町のこと。そのような町を転戦につぐ転戦で、もう幾つめぐったことか。長い月日が経った) 鬼灯やおとうと呵(しか)る姉の口 (ホオズキを噛みながら弟を叱る姉。こましゃくれた様子が可愛らしい。我が子よ我が子よ) 旗捲いて歸んなんいざ暮の秋 (軍旗を捲いて、さあ、国に帰ろう。もう秋も終ろうとしている) 二とせや毛の脱け落ちし毛皮韈(けがわたび) (戦場で履きつづけた防寒用の毛皮の足袋も、すっかり毛が抜け落ちてしまった。もう二年になるものなぁ) そして、昨日の最後に紹介した句、 短日をかしこう詰めし行李かな (日が短くなった冬の一日、任地から帰京するために独り暮しの荷物を行李に詰めている。暮れないうちに、うまく詰めおわったことだよ) いよいよ帰京する、その出発のとき、 見かへるや一とせ棲みし雪の家 (いま発つときに、一年間独り暮しをした下宿屋を振り返って見れば、家はすっかり雪をかぶっている) 冬籠冬休父子閑話かな (久しぶりの我が家。寒さに家に閉じこもっている。ちょうど息子が冬休みだ。父子の会話でのんびり冬の一日がすぎてゆく) こうした鴎外の句が私の心に沁みるのは、自分が13歳のときから親元を離れて学校生活をしてきたことと無縁ではない。立場も境遇も年齢も違うが、私もまた幾度旅の支度のスーツケースを詰めたことか。幾度、家を背にしてバスに乗り、列車に乗り、船や飛行機に乗ったことか。たまに会う父と、なんということもない短い会話をしたことか。帰省すると、末の弟が、まとわりつくようにしていたものだ。そして、母からの手紙を何度読み返したことか。その手紙は現在も数十通、保存箱のなかにある。 ・・・鴎外は60歳で亡くなった。66歳の私は、いまようやっと、鴎外の年齢としてその句の心に触れなんとしているのだと思う。

Feb 19, 2012

コメント(0)

-

森鴎外生誕150年・鴎外俳句

今年は森鴎外の生誕150周年である。1862年1月19日生まれ。 TVニュースが、ゆかりのドイツで記念式典が開催された、と報じていた。外国でかように敬意をはらわれ、一方、生国でそのようなメモリアル・イヴェントが開催されているかどうか、私は寡聞にして知らない。 小説家としての鴎外はいまさら言う事はないのだが、私は、鴎外の俳句が好きだ。たぶん、鴎外句集というふうに、一本になって上梓はされていないのではないかと思う。日露戦争従軍詩歌集である『うた日記』(1907)に、168句が見つかるが、あるいはこれだけが、まとまって出版された森鴎外の俳句なのかもしれない。 私の書棚にある『うた日記』から、俳句だけを抜き出して、私家版『森鴎外句集』をつくり、ときどき開いて読んでいる。 俳人などと自称していないだけに、どんな俳人ともことなる深い味わいを、私は感じる。戦場という特異な場所で詠んでいるということもあろう。作為的な風雅とは無縁なのだ。芭蕉のようないささかナヨッとしたところなど、まったくない。男性的。しかし、非常にこまやかな目配りがある。軍医として、軍人として、切り捨てなければならなかったことへの哀切な想いがある。 死は易く生は蠅にぞ悩みける 夏草の葉ずえに血しほくろみゆく その影は冬木立より濃かりけり 血の海や枯野の空に日没して 灯火を消すや火桶の薄あかり 赤き韈(たび)の穴いたいけや赤き指 馬上十里黄なるてふてふ一つ見し 花活けて餘りし花を棄てにけり 秋立つや朝饌(あさめし)のばた(バター)のやや硬き 短日をかしこう詰めし行李かな

Feb 18, 2012

コメント(2)

-

日が長くなってきたのを感じます

春寒や身を拭はれて老母あり 青穹 邯鄲の夢から覚めて日脚伸ぶ 冱返る織部に盛りし鰤だいこ【自解】 3句目、「いてかえる おりべにもりし ぶりだいこ」は、「ようやく春がそこまで来たと思っていたら、寒さがもどってきた。夕餉は、織部の器に盛った寒鰤と大根の煮物」という意。

Feb 17, 2012

コメント(0)

-

淡島千景さん逝去

昼頃、来宅中の看護師を玄関に見送るためにドアを開けると、小雪がまるで小雨のような速度で降っていた。 「まあ、雪ですね!」と看護師。 「傘をお持ちください」 「いえ、いいんです。雪ですから」 午後2時、酸素濃縮装置の定期点検にスタッフが来訪したときには、雪は止んでいた。寒さは一段と増した。外遊びが好きな猫たちは、出たいけれど躊躇って、階下と二階を行ったり来たり。「うるさいよ」と叱られて、そのうちに諦めて眠ってしまった。 閑話休題。 女優の淡島千景さんが今日、亡くなられたそうだ。 豊田四郎監督作品『夫婦善哉』をすぐに思い出す。私は小学校4,5年生で、八総鉱山小学校の体育館兼映画館で見た。森繁久彌が大阪船場のヘナチョコ若旦那、淡島千景さんはしっかり者の芸者を演じていた。その美しくきりりとした様に、小学生の私は見蕩れた。森繁・淡島千景コンビは、その後、東宝のいわゆる「駅前」シリーズにひきつがれるが、このシリーズも何本も見ている。『駅前旅館』『駅前団地』『駅前温泉』『駅前怪談』等々。 小津安二郎監督の『麦秋』を見たのは、ずっと後年のこと。作品については今更言うこともあるまい。 淡島千景さんの声。このことはちょっと注意を向けておく。ややハスキーな、めりはりのしっかりした、不思議な色気がある声だ。一度耳にしたら忘れられない特異なニュアンスがある。この声が、役に幅をあたえているような気がするのだ。 映画史に残る作品をつくられた淡島千景さんのご冥福を祈ります。

Feb 16, 2012

コメント(0)

-

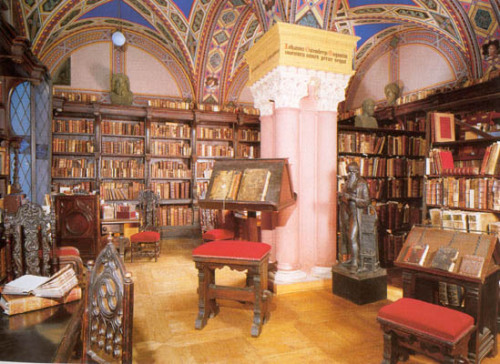

エジソンの書斎

例によって図書館画像をあつめてみた。きょうは、ちょっと珍しい本のある光景である。ロシア国立図書館・稀覯本室、ペテルスブルクここにはカテリーナ2世(1724-1796)が18世紀栄光の哲学者ヴォルテール(1694-1778)の死後に購入した彼の著作原稿が大切に保管されている。アレクサンドル・プーシキンの書斎、ペテルスブルクロシア近代の文豪プーシキン(1799-1837)の家の書斎である。彼は妻に横恋慕したフランス人の男に決闘を挑んで深手を負い、二日後にこの書斎で死んだ。トーマス・エジソンの書斎発明王エジソン(1847-1931)のニュージャージの家の書斎である。本棚のそばにベッドが据えられていることが興味深い。「読書家は眠らない」のである。

Feb 15, 2012

コメント(0)

-

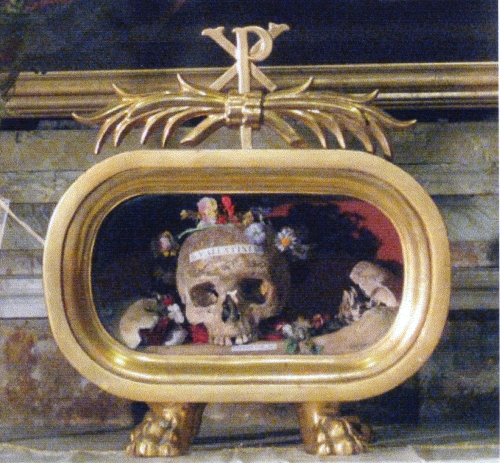

聖ヴァレンタイン・デー

聖ヴァレンタインの日である。 この日にチョコレートを贈り女性から男性に愛の告白をするという習慣は、私の若い頃にはなかったので、あまりピンと来ないのだが、それでも66歳のお爺ちゃんもチョコレートを贈られることがないわけではない。 ところで、聖ヴァレンタインの頭蓋骨が、ローマのサンタ・マリア・イン・コスメディン教会に祀られているのをご存知の人も多いかもしれない。 この教会の歴史は複雑で古い。それについては措いておこう。しかし、じつは誰でもご存知の教会なのだ。 映画『ローマの休日』でオードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックが手をいれて遊ぶ「真実の口」。あれはこの教会の正面外壁にある彫刻である。 聖ヴァレンタインの頭蓋骨は、正面祭壇の左側の祭壇に、ちょっと変った櫃(ケース)に納められて祀られている。頭蓋骨の頂が花々で飾られているのは、「愛の聖人」信仰のあらわれかもしれない。 その画像をご覧いただきましょう。

Feb 14, 2012

コメント(2)

-

オックスフォード大学の図書館

このブログで、これまでに世界のすばらしい図書館の画像を紹介してきましたが、きょうは、英国オックスフォード大学のカレッジ図書館を紹介します。 オックスフォード、リンカーン・カレッジ図書館オックスフォード、マートン・カレッジ図書館オックスフォード、クイーンズ・カレッジ図書館オックスフォード、ザ・ボドレイアン図書館オックスフォード、ザ・オックスフォード・ユニオン図書館

Feb 14, 2012

コメント(0)

-

天気晴朗なれども風寒し

春寒の風渡りゆく侘び居かな 青穹

Feb 12, 2012

コメント(2)

-

えっ、ホイットニー・ヒューストン死去!

ホイットニー・ヒューストンが、米国時間10日(日本時間11日)、死去したと外電がつたえている。死亡原因や、どこで亡くなったかは不明。48歳の若い死である。msn産経ニュース ホイットニー・ヒューストンさん死去2.12 10:28

Feb 12, 2012

コメント(0)

-

やけに冷え込むね~ブルブル

目覚めれば障子に冴ゆる月の影 青穹 事無くに老の目覚や毛布引上ぐ 春遠し猫抱き寄する寝床かな 南天果ひろいて植うる冬の鉢

Feb 11, 2012

コメント(0)

-

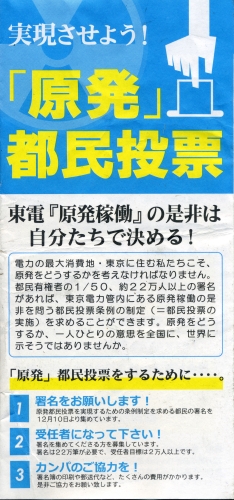

やっかいな石原東京都知事

東京電力管内の原発を稼動させるか否かを、住民の意思によって決定しようという、国民投票へ向けての東京都民有権者の署名運動は、法定必要数の約22万人を大きく上回る30万人分が集まるみこみとなった。私がこのブログで呼びかけた期限2日前の時点で21万人だったのだから、2日間で9万人が署名したことになる。 ところで、この署名運動に対して石原慎太郎東京都知事は、「センチメンタル」と一蹴する発言をした。読売新聞が伝えている。「そんな条例を作れるわけもないし、作るつもりもない」と。 「人間で一番やっかいなのはセンチメントだ」と、原発批判者、そしてもちろん30万人の署名者を「やっかい者」扱いだ。そのうえで、と読売新聞は、次のように石原知事の言葉を書いている。 「人間の進歩は自分の手で技術を開発し、挫折や失敗を克服することで今日まで来た」 私に言わせれば、やっかいなのは、現実に起り、終熄にほど遠い原発事故を過小評価している、その意味で現実を直視できない石原知事その人自身である。「現実」とは多面的かつ多層的であることを、私は承知して言っている。それだからこそコンセンサス(多人数の意見の一致。総意)という、社会学的な概念がうまれてくる。 この原発事故によって明らかになったのは、石原知事の信条とする「人間の進歩は自分の手で技術を開発し、挫折や失敗を克服することで今日まで来た」そのことが、日本の原発運営組織のなかでは、まったく機能しない(しなかった)ということだ。 石原知事の信条とすることは、この組織のなかでは机上の空論にすぎず、むしろその言葉を隠れ蓑にして、「原発はもっともクリーンなエネルギーで、安全」という幻想を構築してきたのだった。ここで「安全」と言っているのは修辞的なこと。哲学的にみれば、安全ではないものを扱っているから「安全」を表明しなければならかったはずだ。この段階では、たしかに石原知事のように、「人間の進歩は自分の手で技術を開発し、挫折や失敗を克服することで今日まで来た」と言う余地がある。 しかし、「やっかい」なことに、原発推進にやっきになった関係者たちは、みずから打ち立てた「安全神話」に自らが呑み込まれてしまった。そこには、そうなるべく様々な罠があった。曰く、原発マネー。曰く、学問的自説の汎用への欲求。それによる自縛。曰く、権威主義。曰く、慢心。曰く、愚民感覚。曰く、怠惰。・・・ありとある社会的、人間的、腐敗菌の温床ができていった。 それは、事故が起るまでは、一部の慧眼の人にしか認識されなかったが、事故によって白日の下に明らかになった。そして、それは原発運営面のことに過ぎない。原発事故は、核そのものによる被害の甚大さをも見せつけたのである。 それが、原発の「現実」である。 石原慎太郎東京都知事にはその「現実」が認識されていないらしい。まだ、夢の中にいるかのようだ。それが石原氏の現実感覚。ひいては政治感覚なのだろう。 私は、夢の中にいて「人間の進歩は自分の手で技術を開発し、挫折や失敗を克服することで今日まで来た」などと公言している石原知事こそ、「やっかいなセンチメンタリスト」だと思う。原発稼動をつづけるか否かを問う国民投票をしようではないかという、都民有権者30万人の「コンセンサス」を、「そんな条例を作れるわけもないし、作るつもりもない」と擦り抜けようとしている。まるで専制君主のように。傲慢に。 自分が選挙民によって一時的に選ばれただけにすぎないことを、忘れているのではあるまいか。【関連報道】読売新聞 原発住民投票の動き、石原知事「センチメント」 2012年2月10日21時18分 毎日新聞 石原都知事:原発の是非問う住民投票 条例制定を否定 2月10日 23時46分

Feb 10, 2012

コメント(0)

-

老母はエイリアンか?

政府は医療問題における重症患者や末期医療患者の「胃ろう」(胃に穴をあけて栄養輸液を注入する方法)の廃止を検討している。要するに、そうまでして生かしておく必要はない、ということ。医療費がかさむから栄養を与えずに死ぬにまかせてしまえ、というわけである。 「胃ろう」処置をしなければ、「自然死」するだろう、と考えているらしい。しかし、この死は、決して「自然死」ではない。食事が摂れない患者に、エネルギー源を与えないのであるから、患者はただちに飢餓におちいり、その死は「餓死」である。餓死する前に薬物注射をして死にいたらしめるのだとしたら、それは国家による国民の殺人であろう。 こうした「殺人」的政策が議論されている折も折、石原伸晃自民党幹事長は、6日、BS朝日に出演し、自らが見聞した「胃ろう」患者たちについて次のような見解を述べた。 「意識がない人に管を入れて生かしている。何十人も寝ている部屋を見せてもらった時に何を思ったかというと(SF映画の)エイリアンだ。人間に寄生しているエイリアンが人間を食べて生きているみたいだ」 石原幹事長の傲慢さ、愚かな発言は、これまで嫌というほど見せつけられてきたが、この「エイリアン」発言は、たんに心ない言葉というより、人格的に破綻しているのではないかと疑われる。 さすがに自民党寄りの野党からも批判の声があがっているが、もはや政治家としての資質の問題ではあるまい。 「ウカツ」と弁解するなら、ウカツにこそ、人間が如何に涵養されているか、涵養されていないかが露呈するものだ。この人の過去の発言をたどると、そこにおのずと浮かび上がるのが人間性の問題だ。それは政治問題ではだんじてありえない。だから、私は、あえて言うのだ。 「胃ろう」を廃止して、その処置が必要な患者は殺してしまえという考えに対して、同様な状態にある老母をもつ私は、何と言ったらよいのだろう。 現在、母は、胃ろう処置ではないが、首の右側に穴をあけて静脈からエネルギー源である輸液をモーター・ポンプによって点滴注入している。さらに、鼻から直径5mmほどのチューブを胃まで挿入し、ストレス性急性胃潰瘍による出血の血液や強い酸性の胃液や呑み込んだ痰などを、廃液として自然流出させている。また、酸素マスクをつけている。 看護師が、「いろんなチューブにつながれてしまったわね~」と言うほどだ。 こんな状態の老母でも、私たち家族にとって、母が生きているということが、どんなに嬉しく、平安なことか。 「エイリアンが人間を食べて生きている」だって? 冗談じゃない。 医療の日々の進歩を、私たちは驚異の気持ちで感じている。 医療とは何だ? どんな病気の治療であろうとも、結局は、すべからく「延命」以外ではないではないか? 石原伸晃さんよ、貴方の叔父さんだって、現代先端医療の世話になっていたではありませんか。貴方たち親族は、叔父さんの死を望んでいたとでも言うのですか! 見ず知らずの人たちでさへ、叔父さんの生還を期待していたというのに・・・ とにかく、石原幹事長、あなたの今回の発言はひときわ不快です。【関連報道】MSN産経ニュース 胃ろう措置はエイリアン!? 石原幹事長が発言2012.2.6 23:45MSN産経ニュース 石原氏の「エイリアン発言」 「心無い」各党から批判続出2012.2.7 22:01MSN産経ニュース 自民・石原氏の「エイリアン」発言批判 「胃ろう」措置めぐり小宮山厚労相「言葉の使い方慎重に」2012.2.7 11:24

Feb 8, 2012

コメント(0)

-

「原発」都民投票に東京都民萌え~!!

原発の是非を問う住民投票にむけて署名運動が大阪・東京でおこなわれています。大阪ではすでに法定署名数(住民有権者の1/5以上)に達しました。東京は約22万人以上の署名が必要ですが、現在、21万人。署名期限は2日後の2月9日。東京電力管内にある原発を稼動させるかどうか、その意思決定を東京都民自身ができるようにしましょう。街頭署名スケジュール渋谷駅ハチ公前 2月9日まで 12:00~19:00新宿駅西口小田急ハルク前 2月9日まで 15:00~19:00選挙のため署名期間が異なる地域小金井市 2月18日まで府中市 3月23日まで八王子市 3月24日まで三宅村 2月13日~4月8日まで署名を集めている場所は上記のほかにも都内各地にあります。スケジュール等は以下のホームページでご確認ください。 http://kokumintohyo.com/branch/「原発」都民投票ブログ http:tomintohyo.blog.fc2.com/

Feb 7, 2012

コメント(0)

-

札幌の雪祭り

札幌の恒例の雪祭りが始まった。大通り公園にはたくさんの雪像がたちならび、そのなかには東北大震災の津波で生き残った陸前高田市の一本松の像が話題になっている。 おなじく震災、ならびに原発被災者の避難場所のひとつとなっている会津若松市の鶴ヶ城の大雪像もあるようだ。私は、昔、家族が札幌の住人だったし、同じ頃、私ひとりは会津若松の学校にいたので、今年の雪祭りの報道はひとしお懐かしい。とはいえ、じつは札幌の家には夏休みや冬休みに帰るだけだったので、雪祭りそのものは一度も見たことがないのだ。2月の今頃は、会津に戻るか東京に戻ってしまっていたからである。 まあ、そんなことはともかく、鶴ヶ城の雪像は新聞写真で見るとじつに良くできていた。嬉しくなってしまうほどだ。少年時代、城で遊んだ思い出がよみがえってくる。 当時、天守閣は再建されていなかったので、石垣がむきだしになっていただけだが、天守の下の石垣の内部の塩倉の跡を、私はしばしば探索したものだ。現在、本丸は公園として整備されているが、その昔は競輪場として擂鉢状にアスファルトで埋められていたし、それが取り壊されると博覧会場になったこともある。 西側の土手に立つと、近くに私が住んでいたところや中学校が真っすぐ先にあり、南側の土手に立つと会津高等学校が望めた。三橋美智也さんの『古城』がリリースされた頃だったから、その歌詞がそのまま鶴ヶ城の思い出に結びついた。近年では、氷川きよしさんの『白雲の城』が懐かしさをかきたてる。会津高校の生徒会歌(学而会歌といった)が、緋縅の鎧を身につけ銀覆輪の鞍にまたがった若武者の姿と、血潮の色に染まる蔦葛をまとった城跡の石垣をうたったものだからだ。 札幌に家があったのに雪祭りは見たことがないとは先に書いた。家族からの手紙にときどきその様子が書かれてあった。家族と別れて、ひとり列車の窓に額を押し付けながら、窓外にひろがっていた真冬の暗い日本海を見ていたことを思い出すばかりだ。

Feb 6, 2012

コメント(0)

-

春遠い雨の月曜日

降りこめて臘梅の春まだ浅し 青穹 春待つや自と花芽を探しけり 春雨と云うには寒き影ふたつ

Feb 6, 2012

コメント(0)

-

アメリカの町の小さな小さな図書館

19世紀から20世紀への変わり目頃、アンドリュー・カーネギー(1835-1919)は、感銘深い2,509の図書館を建てた。その志は、現在、リック・ブルークスとトッド・ボルという二人に受け継がれたかのように、彼らは、約2フィート×2フィート(60cm四方)ほどのまるで郵便受けのような小さな小さな無料図書館 "Little Free Libraries" を町のコミュニティーに設置するプランを展開している。 ブルークスとボルが2009年にウィスコンシン州のハドソン郡とマディソン群で設置を開始したこの「小鳥の巣箱のような、ちっぽけな図書館』“The diminutive, birdhouse-like libraries"は、標準的には木とプレキシグラスとで作られていて、だいたい20冊程度の本がおさめられ、コミュニティーの人たちが借りて楽しむことができる。提供されている本は、ロシア文学やガーデニング・ガイドブックからフランス料理やドクター・スースの児童書まで多種多様。 それぞれの「ちっぽけ図書館」は、信用によって運営されていて、『本をお持ちください。本を置いていってください』とだけ記されている。 この企画を取材したあるジャーナリストが、「本が盗まれませんか?」と尋ねると、ふたりは「あなたは無料の本を盗めますか」と応えたそうだ。 現在すでに50箇所に設置され、30以上の進行中のプランがある。シカゴやロング・アイランドやその他の地域にもひろがっているという。 次のサイトで「小鳥の巣箱のような、ちっぽけな図書館」の画像と活動の詳細を見ることができます。楽しいですよ。 "Little Free Library"

Feb 5, 2012

コメント(0)

-

菜の花が咲くと言うけれど

節分が明けて垣根に豆三粒 青穹 春立つやわずかばかりの温さかな

Feb 4, 2012

コメント(0)

-

きょうは節分

節分や高幡不動の市のかず 青穹 高幡のお山晴れたり福は内 門前に饅頭の湯気や鬼やらい かしこまる鬼の嫁御の節分会 警官が絡まれている鬼やらい【高幡不動】 東京都日野市の真言宗智山派別格本山(総本山は京都の智積院)高幡山明王院金剛寺。高幡不動の名で親しまれている関東三大不動のひとつ。創建は701年とも、奈良時代に行基が開いたとも伝えられるが、清和天皇(858~876)の勅願によって慈覚大師円仁が不動堂を建立して不動明王を安置したのを始まりとする。 本尊の丈六不動三尊像、不動堂、仁王門は重要文化財である。不動三尊は、平成11年までは、正月三ヶ日の護摩修行の折などに参詣すると、ごく真近で拝観することができたが、平成12年から14年にかけて千年ぶりに修復され、現在は不動堂裏の奥殿に安置されている。不動堂には新作の不動三尊像がまつられている。 余談ながら、私は、この丈六不動尊像を真近で拝観するために、平成11年までは毎年一度は金剛寺をおとずれていた。物の本によると私の守り本尊は不動明王なのだそうだが、私は信仰のためではなく、もっぱら美術的関心で拝観していたのである。それだから、平成12年に参詣して新しい御像を拝観して、まことに無礼千万なことを承知で言うと、「ガッカリ」してしまったのだ。見るに耐えなかった。現代仏師が「心をこめた」と言っても、古代の人たちの信仰心とはナニカガ違ウのです。 古代仏像のカタチは、たんなる造形ではない。私にはそれがわかる。信仰心はなくとも、感受性でわかる。いや、鑿の一彫りの違いであると言ってもよいのだが、その「これで良し」とする形の極めの到達点が違う。時間に耐え、時間を超える「気品」とは、まことに不思議なもの。時代の心の深みが反映するのだ。「心をこめた」などという言葉には、なんの意味もない。 ・・・以後、10年、私はお堂には入ったことがない。奥殿に移された御本尊は、お気の毒に、観賞用美術品になってしまい(金剛寺としてはそんなつもりはなかろうが)、不思議なもので、私はあらためてお会いする必要を感じなくなってしまった。 いったい私は、長い間、毎年拝観にでかけていたのは、なぜなのだろう? ・・・別格本山の大勢の僧侶たちの祈りと護摩を炊く薫香のなかで、また、堂内のみならず境内を埋め尽くす信徒の祈りのなかに立ち現われる不動明王像こそが、私の美的な関心をよせる対象なのだった。私には信仰心などさらさらないのだが、つまりきわめて理性的に、しかしながら十分感覚的に、「美」の顕現を目撃しようとしていたのである。

Feb 3, 2012

コメント(0)

-

豪雪のニュースを見ながら

筆止める面影たちて雪深し 青穹 豪雪に埋もれし町の遠あかり 燈明のあかりとぼしき冬籠り

Feb 2, 2012

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1