2020年01月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

イギリスのEU離脱に

1月31日をもってイギリスが欧州連合(EU)を離脱する。3年半の混迷の末である。国民(主としてイングランド)の情念が知性を圧倒した結果だと私は見る。経済問題のみならずヨーロッパの平和連合に亀裂が入らなければ良いが。 21世紀の5分の1が経過して、世界はいま、知的な思慮深さより短慮を情念のままに言葉にして発する劇場形の権力者によって綻びかけている。イギリスだけの状況ではない。私はいまさらながら、世界という球(ボール)は、民俗・人種・宗教・多言語・文化等等の違いを超える知性によって縫い合されてきたのだと、痛感する。人間の歴史は、それらの差異をことさらに際立たせて己と異なるものを殲滅しようと企てる意思と、その実行、失敗、反省、そして共生の道をさぐる繰り返しだったはずだ。 私は、我が日本政治のおぞましいほどの体たらくを踏まえて、イギリスの行末を見守ろうと思う。 The UK will leave the European Union (EU) on January31. Three and a half years after confusion. I think thatthe sentiment of the people (mainly England) is theresult of overwhelming intelligence. Hopefully therewill be no crack not only in economic issues but alsoin the European peace union. One-fifth of the 21st century has passed, and theworld is now being ruined by theatrical powers, whospeak short-handedly rather than intellectually. It isnot just the UK. Even now, I realize that the sphere(ball) of the world has been sewn by intelligence thattranscends differences in folk, race, religion, multi-lingualism, culture, etc. THe history of humanity hasfurther emphasized the differences between oneself and others, and has attempted to destoroy, be effec-tive, fail, regret, and live in harmony with one another.It was a repetition. I would like to watch the hereafter of the UK in lightof the horrible work of Japanese politics. By Tadami Yamada

Jan 31, 2020

コメント(0)

-

気持を切り替え次の新作に

制作中の作品が微妙な細工も終り、ごくわずかな塗りが残っているだけだ。あした完成する。さっそく気持を切り替えて次の作品の構想のまとめに取りかかった。 The subtle work of the painting in prigress is over,leaving only a small amount of paint. It will be com- pleated in tomorrow. I immediately switched my senses and feelings, andstarted to consolidate the concept of the next work.Tadami Yamada

Jan 30, 2020

コメント(0)

-

温かい日、制作順調

温かい日だった。午後はエアコンディショナーの暖房を切って制作。午後2時過ぎ、市から依頼された訪問調査のため30分ほど外出。帰宅後、再び制作。午後7時まで。順調なペースだ。 It was a warm day. In the afternoon, I turned off the air conditioner and produced painting. After 2:00 pm, I went out for about 30 minutes for a visiting survey requested by the city. After returning home, produc-tion again. Until 7pm. Good pace.By Tadami Yamada

Jan 29, 2020

コメント(0)

-

祖母との三つの思い出

今朝、まだベッドの中にいて、ふと、50年も前に亡くなった祖母を思い出した。一緒に暮らしたことはないが、私には忘れられない祖母との三つの思い出がある。最初の思い出から死別するまでの間、ほぼ8年おきであることに気付いた。私はまもなく75歳になるが、この歳までまったく気付かなかったことだ。 最初の思い出は3,4歳の頃のこと。北海道の羽幌町に住んでいた昭和23,4年である。祖母が玩具屋でブリキのオートバイを買ってくれた。地方の町の玩具屋には、まだ商品が何もない頃で、たぶんただ一軒の玩具店だったと思うが店内の棚はガランとしていた。その影像は今でも眼に浮かんでくる。ガランとした棚に(店の右側だったことを憶えている)、そのオートバイはあった。電池が入っていて、スイッチを入れるとヘッドライトが点った。豆電球が取り付けられていた。電池で走るわけではない。ただヘッドライトが点灯するだけだ。しかし、戦後間もない当時としては最新式の玩具だった。店にたった一台のそのオートバイを祖母は買ってくれたのである。 私の幼児期の玩具は三つあった。 一つはオートバイより早い時期にもらったイロハ積み木である。一枚の5cm方形の板の表裏に、いろは文字1字と、たとえば「い」なら裏面に「いぬ」が描かれている。この一揃いの積み木をプレゼントしてくれたのは、何の仕事か憶えていないが労働者の方々で、その人たちが昼食を野外でしているのを見かねた両親が家に招き、以来ずっと我家で食事をするようになっていた。その御礼にと、私にイロハ積み木をプレゼントしてくれたのだ。私はそれによってカナ文字を「独習」した。したがって3歳頃には本も自分で読み、以前書いたが父の馴染みの芸者京子さんからもらった講談社絵本『虫のいろいろ』も読めたのである。京子さんはたぶん父から私が文字を読めることを聞いていたのだろう。 二つ目の玩具は、子供用の野球バット。当時、赤バットの川上哲治選手、青バットの大下弘選手が人気で、私は赤バットを買ってもらい、母が手作りしてくれたドラゴンのエンブレムを胸に縫い付け、脇に赤いラインを縫い付けたズボンの白いユニフォームを着て得意になっていた。といっても、これも以前書いたとおり、周囲には隣家の同年の女の子以外は子供が一人もいなかった(一人もだ!)ので、私はたった一人でユニフォームを着て遊んでいたのである。 祖母との思い出から離れてしまったが、次の思い出は11歳のときだ。父が福島県に転勤して間もなくの頃、一家で江差近在の祖母を訪ねた。伯父が住職の円通寺という寺である。滞在中の或る日、祖母が私を本堂にともない、脇陣に掛けてある一幅の画像、親鸞上人の肖像を見ながら、『親鸞上人絵詞伝』のなかにある歌「あすありと思ふ心のあだ桜 夜半に嵐のふかむものかわ」を説いて聞かせてくれた。「タダミさんもそのように生きてくださいよ」と、祖母は言った。 三つ目の最後の思い出は、日にちがずれているが、私の気持のなかでは一続きである。大学1年の夏休み。私は東京から連絡船で函館に着き、そこで待ち合わせた家族(その頃、彼らは札幌に住んでいた)と共に円通寺に向かった。滞在したのは2,3日だったが、そのとき伯父夫婦が私に僧衣を着せて本堂で写真を撮った。祖母が私の正面に坐り合掌していた。どうやら祖母は私に僧籍を継いでほしいと秘かに思っていたようで、この写真撮影は祖母を慰めるためでもあったようだ。私はそんなことは知らぬ存ぜぬのイタズラ心だったのだが・・・(下の写真) その後、まだ夏休み中であったが、今度は祖母が札幌の我家にやってきた。そして私にこう言った。「私はもう4年しか生きられませんから、タダミさんと会うのもこれが最後でしょう。達者でいてくださいよ」・・・私は、祖母が伯父の運転するバイクの後ろに乗ってスピード上げて走るのを楽しんでいると聞いていたので、「何をおっしゃるやら」というくらいの気持だった。それでも、私は「それでは御祖母ちゃんにちょっと伺っておきましょうか」と言い、家系図について尋ねた。そばで三番目の伯父が、祖母の言葉を通訳してくれながら・・・ 祖母は、私に言った言葉どおりに、4年後に亡くなった。94歳だった。しかし、祖母の死は、東京で在学中の私にはまったく知らされなかった。 私が今朝方思い出したのは、祖母に伴われて本堂で聞いた親鸞の歌である。 あすありと思ふ心のあだ桜 夜半に嵐のふかむものかわ

Jan 28, 2020

コメント(0)

-

今夜は雪になるか?

東京も今夜から雪になりそうだという。午後7時20分、我家近辺では雨が降り始めた。この雨が雪に変わるのかどうか。 作品の塗りが次の段階に移るためにはまだ乾燥が不十分だ。油絵具の上に微妙な細工をするつもりなので、ここは逸る気持を抑える。 代わりに昨日のつづきの文字原稿を執筆。ほとんど出来上がっていて、現在、A4判で862ページ、文字数にして334,919文字である。 Tokyo is said to be snowing tonight. At 7:20 pm, itbegan to rain near my house. Whether this rain willturn into snow. The work is not yet dried enough to paint to nextstage. I'm going to do some subtle work on the oilpaints, so I'm going to keep it this point. Instead, I wrote a text manuscript following yester-day. It is almost completed, and currently has 862pages in A4 format and 334,919 characters.By Tadami Yamada

Jan 27, 2020

コメント(0)

-

『麦秋』と『ウンベルトD』

予定どおり作品は第2段階目の塗り。午前中で終了。再び乾燥を待つ。午後、文字原稿の執筆。 それを途中で止め、ヴィットリオ・デ・シーカ監督映画『ウンベルトD』(1952)を観る。最後のシークエンスを確認するためである。 ウンベルト(カルロ・バッティスティ)が貧窮のなかで愛犬フライクを胸に抱いて、列車の踏切の降りかかった遮断機を超えて飛び込もうとする場面。列車が驀進してくる。胸に抱かれた愛犬フライクが察知し、叫びもがく。カラの胸を掻き抱くように屈むウンベルトの脇を轟然と通過する列車・・・。 なぜ見直したかというと、小津安二郎の『麦秋』(1951)との類似に、不意に気付いたからだ。娘(原節子)を嫁に出した父親(笠智衆)が、内心に空洞をかかえて踏切のある道を行く。すると彼の目の前にいきなり遮断機が降りる。 私は「類似」と言ったが、『麦秋』は1951年の作品。『ウンベルトD』は1952年の作品。この1年の差に、私が詮索しなければならない意味があるかどうか・・・。 The work was painted on the second stage as plan-ned. Ends in the morning. Wait for drying again. In the afternoon, I wrote a text manuscript. Stop it halfway and watch Vittorio De Sica's film "Umberto D"(1952). This is for confirming the last se-quence. Umberto (Carlo Battisti) holds his dog Flik in hischest in poverty and tries to jump over the barrier atthe railroad crossing. The train rushes. A pet dog, Flik, embraced in his chest detects and shouts scare.A train that roars by the side of Umberto, who bendsto hold his empty chest. Why I reviewed it because I suddenly noticed a simi-larity to Yasujiro Ozu's " Bakushu (The Wheat Au-tumn"(1951). After the father (Ryuchi Syu) married offhis only daughter (Hara Setsuko), he walks ona roadwith a level crossing with a hollow inside. Then sud-denly the barrier descended down in front of him. I said a word "similar", but "Bakushu" was a 1951work. "Umberto D" was created in 1952. Whetherthis one-year difference makes sense for me to pry ...By Tadami Yamada

Jan 26, 2020

コメント(0)

-

作者として「両刃の剣」を認識しておこう

制作中の作品が、予定より1日早く完成した。即座に次作に取りかかった。午後8時、最初の塗りを終わった。乾燥を待ち、日曜日に2層目の塗りがすめば、次の段階は技術的にもっとも困難を予想している部分だ。またその技術は、初めてのチャレンジである。昨夕、合唱練習をしながら考えていたのは、その技術的処理の問題だった。それをおこなうことにより、必然的に「意味」が生じる。それは「物質的意味」であるが、私の「思想的な意味」の隠喩になることを企図しているのだ。しかし、その「物質的意味」が鑑賞者にとっては私の意図とはまったく異なる・・・むしろ正反対の・・・意味を生じさせる結果になるかもしれない。私が今日とりかかった作品は、いわば「両刃の剣」になりうるのだということを、作者として認識しておかなければなるまい。 The painting in progress was completed one dayahead of schedule. Immediately started the nextwork. At 8 pm, the first coat was finished. If I waitfor it to dry and a second coat is applied on Sunday,the next stage is where I expect the most technicaldifficulties. The tecnology is also the first challengefor me. What I was thinking while practicing choruslast evening was the technical problem. By doing so,"meaning" necessarily arises. It is "material meaning",but it is intended to be a metaphor for my "ideolog-ical meaning". However, its "material meaning" maybe completely different from my intent for the viewer...rather the opposite...giving rise to meaning. I haveto recognize that the work I started today can becalled a "double-eded sword".By Tadami Yamada

Jan 24, 2020

コメント(0)

-

合唱練習は欠席したほうが良かったかな

午後5時まで作品制作をし、急いで次のスケジュールの合唱練習に向かった。 2月22日に日野市福祉協議会主催の「福祉のつどい」があり、民生委員合唱団「かしの木」は賛助出演する。そのための練習は今日を含めて2回しかない。 私としては、作品制作に集中していた精神状態を、一気に別次元の気持に切替えなければならず、いつものことながらちょいと大変なのだ。黄昏の道を自転車で走りながら喉飴を舐め,発声練習をしながら、どうやら遅刻せずに練習場に滑り込んだ。 練習中に絵画作品の考えあぐねていたイメージにひとつの訂正案が浮かんできた。合唱に身が入らないわけではなかったが、私はある曲のコーダ(終曲部)で男性パートからはずれてメロディ部を唄い、指揮者の先生からは頭をかしげられ、仲間の男性からは「高いところを歌ったでしょう!」と、からかい半分の注意をされた。そのとき初めて、私が男性パートではない部分、つまりソプラノパートを男の声で歌ったことに気がついたのだ。・・・いやはや、合唱練習は欠席したほうが良かったかな。

Jan 23, 2020

コメント(0)

-

宍戸錠氏のご冥福を祈りながら

ついさきほど18時22分の朝日新聞DIGITAL版で、宍戸錠氏が亡くなったことを知った。享年86。 じつは私がかつて住んでいたのは、宍戸邸の比較的ご近所。私の家族の者は散歩中の宍戸氏に行き会ったりたり、私もまた宍戸氏のお車が近くのメンテナンス工場のガレージに置いてあるのを見かけたりした。そんなわけでなんとなく勝手に親しみを感じていた「エースのジョー」さんだった。 じつは映画俳優・宍戸錠のデビュー作『警察日記』(1955)は、これも私が少年時代に住んでいたので懐かしい会津若松近郊の、猪苗代,岩代熱海が物語の舞台だった。この映画で、宍戸錠氏はまだ頬に「詰め物」を入れる前のお顔の、すらりとした若い警察官を演じていた。この映画が封切公開された年に、父が勤めていた南会津の八総鉱山に小学校が建設され、このブログですでに何度か書いているが、講堂兼体育館は土曜の夜には社員家族の福利厚生施設としての映画館となり、2台の映写機を備えた本格的な映写室とヴィスタヴィジョンの銀幕も備えていた。『警察日記」はその小学校映画館で上映されたのだった。もちろん宍戸錠初主演作品『ろくでなし稼業』もである。 宍戸氏には『シシド 小説・日活撮影所』という著書がある。この本、私は所蔵している。なんと、宍戸さん自筆の書き込みがある本なのだ。出版後に、おそらくあらためて書き直したか、校訂本なのか。・・・とにかく、著者本人でないと訂正しえないような書き込みが散見するのである。 この本を私は古書店でみつけた。店内で手に取って、名も知らぬ読者のいらぬ書き込みかと内心に舌打ちした。しかしその本には宍戸さんの自筆原稿の写真が載っていたので、私は筆跡鑑定家よろしく書き込み文字に書き癖があるのに気付き、それと写真の文字とを比較したのだ。そして、さきに述べたように宍戸さん本人にしか訂正できない事柄の書き込みに加えて、文字の書き癖から、この本が宍戸錠氏本人が所持していたものであると断定したのである。・・・いつか私の所蔵本の山のなかから掘りだして、その書影を掲載してみよう。 映画俳優・宍戸錠氏のご冥福を祈ります。 At 18:22. I learned about the death of Mr. ShishidoJo in the Asahi Shimbun DIGITAl version at 18:22.He died, aged eighty-six. Actually, I used to live in the relatively neighbor-hood of Shishido House. My family members met Mr.Shishido with his dog on a walk, and I also saw Mr. Shishido's car in the garage of a nearby maintenance factory. That's why I felt somewhat familiar with the existence of "Jo of Ace". The movie actor Shishido Jo's debut, Police Diary(1955), was based on the story of Iwashiroatami and Inawashiro, a suburb of Aizu-Wakamatsu where I lived as a boyhood. In the movie, Shishido Jo was still playing a slender young police officer with a face before putting "stuffing" on his cheeks. In the year that movie was released, an elementary school was built at the Yaso Mine in Minamiaizu, where my father worked, and its gymnasium becane movie theater for families of company's members on Satu-rday night, that I have already written in this blog. The school gymnasium equipped with a full-fledged projection room, with two projectors and a Vista-vision size silver screen. "Police Diary" was shown at the elementary school cinema. Of course, I saw Shishido Jo's first starring work "Rokudenashi kagyo (Knave Business)" at there. Mr. Shishido had written a book titled "Shishido/A Novel about Nikkatsu Shooting Studio". I have this book. In the book which I have, there were several corrections. Those were, perhaps, writtenby Mr. Shishido. I think that those cannot be corrected without the author himself. I found this book at a used bookstore. I pickedit up in the store and I found several notes in thebook. Damn it all! I thought that notes were written by an unknown reader whom I didn't needthe name of. However, since the book contained a picture ofMr. Shishido's self-written manuscript, I noticedthat he had a habit of writing letters, like a hand-writing analyst, and compared notes with the text in the photograph. And, as I mentioned above-stated, in addition to writing things that onlyShishido himself could correct, I also decided that this book was the one that Shishido Jo himself possessed because of his writing habits. ...Someday, I'll dig out from the pile of mybook collections and uproad the picture of thebook. I pray for the movie star Shishido Jo. R.I.P.By Tadami Yamada

Jan 21, 2020

コメント(0)

-

砂子を撒いた青空,しかし私は

きのう早朝、雪がちらほらと降り、初雪になるかと思ったのも束の間、たちまち止んでしまった。一夜明けて今朝、山の上の我家から望む遠方の空は、砂子を撒いた青空だった。 散歩でもしたいところだが、終日仕事場に籠って作品制作。この作品を1週間以内に完成したいのだ。 Early in the morning yesterday, the snow fell a little, so I thought it might be the first snow, but stopped shortly after. This morning after dawn, the distant sky from my home on the mountain was a blue sky with gold dust. I wanted to take a walk, but I stayed in my studio allday and was producing a painting. I want to completethis work in less than a week. By Tadami Yamada

Jan 20, 2020

コメント(0)

-

アシュケナージ氏引退表明を知って

ピアニスト・指揮者のウラジミール・アシュケナージ氏(82)が引退を表明した。「自分の限界を知っている」と、おっしゃって。 私には言葉がない。「そうか」という思いと、「限界」という意味はどのような事態を指しているのだろうという思い。漠然とながら、演奏家の宿命について、あるいは芸術的成果について。また、芸術家一般の引退とは?・・・等等、思い浮かぶ事は多々あるが、いずれについても私は言葉がない。 せめて、アシュケナジー氏の名演奏というべき録音を聴こう。ベートーヴェン『ピアノ・ソナタ変ロ長調」『ピアノ協奏曲」全曲集、ショパン「練習曲」全曲集、チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」、その他その他。 Pianist and conductor Vladimir Ashkenazi(82) has announced his retirement. "I know my limits," he said. I have no words. I am thinking that the idea of "He is going to retire" and what the meaning of "limit" is. And vaguely, about the fate of the performer or about art-istic achievements. What is the general retirement of artists? There are many things that come to my mind, such as... but I have no word for any of them. At least listen to Ashkenazi's famous recording. Beethoven's "Piano Sonata in B flat major", "Piano Concerto" Complete Works, Chopin's "Practice Complte Works", Tchaikovsky's "Piano Concerto No.1", ...etc.By Tadami Yamada

Jan 19, 2020

コメント(0)

-

ノザキコンビーフ開缶巻取り鍵の廃止

ノザキのコンビーフが、長年親しまれて来た開缶のための巻き取り鍵を止めるという。 ノザキのコンビーフは我家の常備食品である。現在もキッチンの戸棚の中に数缶積んである。災害時用備蓄品でもあるのだが、むろん普段用食品であり、昼食のサンドウィッチに使ったり拍子切りしてかるく茹でたポテトと炒め合わせたり、重宝している。 亡父はコンビーフが好きだった。いま思い出してみると、私がまだ子供で父も若かった頃から、我家にはノザキのコンビーフが常に在った。父の晩年、死期が迫り、病床で極端に食が細くなってきたときなど、ノザキのコンビーフをパラパラにほぐして食べさせると、「おいしい」と言って喜んだものだ。 ノザキのコンビーフの、あの独特の台形の缶は、製造過程でぎっしり隙間無く詰め込むために考案された形であろうと私は推測しているが、じつは我家のように常備品として5個10個と積み重ねておくにも便利な形だ。 さて、巻き取り鍵に替わる新しいノザキのコンビーフは、金属缶からプラスチックになり、開缶方法も、まあ、通常の蓋物プラスチック製品に見合った方式になるようだ。成形コストなどを考慮すると、その方が割安にはなるだろう。しかし、世界中でプラスチックの廃棄が問題になっている折も折りだけに、企業理念の低下、世界の進み行きに逆行することになろう。私が長年愛用して来た会社だけに残念だ。 ちなみに、ある飲料会社は、プラスチックボトルから金属缶に戻し、意識の高い若者たちから賛意を得ているようだ。 ・・・ついでに述べておこう。新装ノザキコンビーフは容量を減らすそうだ。その理由として「使いきり易く」と言っている。この説明は、たぶんそのような世論調査結果があるのだろうが、余計なおせっかいという気もする。私はユーザーの利便性であるかのような「おためごかし」の言い方よりも、もっとストレートに、製造コスト上昇により販売価格との利益バランスが取れなくなったので、内容を減量して利益調整を図ることにした、と言ったほうが企業精神としては「すがすがし」かったと思う。企業が利益追求目的であることは衆知のこと、であるからして、ユーザーのお為ごかしは企業精神を卑しくするだけだろう。 たまたま今朝の報道によると、疑惑国会議員が辞任を否定し、続投理由として「日本を変えたい」と言ったそうだ。・・・ワッハッハ! どの口先で! 人品骨柄卑しき国会議員は、もうたくさんである。

Jan 17, 2020

コメント(0)

-

我が理念とイメージとの齟齬

昨日、工場で作った部品をさっそく新作の支持体に取り付けておいたので、今日から塗りに入った。下塗りだけなので作業はすぐに終了した。2日ほど乾燥を待つ。 ついで、数日前に発注しておいた物品が届いたので、次回作の構想固めを実際に使用する支持体の上で試行した。 やってみると技術的に非常に難しい。また、思想がイメージにまだ完全に昇華されてないのだと気付いた。 「敵」を想定しているイメージだと気付いたのだ。しかし、それは私の理念ではない。それでは「敵」を想定せずに「攻撃」と「守備」とをイメージするとは、いったいどういうことか、という問題が私のなかに私自身への問いかけとなって出て来たのだ。・・・次回作品は、その問題を解決して、イメージとして発表したいのである。 Yesterday, the parts for new painting made at the factory were immediately attached to the canvasmounted on a pane, so l started painting today. Thework was finished in a short time because only theprimer wasapplied. Wait for about 2 days for drying. Then, the goods ordered a few days ago arrived,so I tried to solidify the concept of next work on thecanvas that was actually used. It is technically very difficult to do. I also realizedthat ideas had not yet been completely sublimatedinto images. I noticed that it was an image that assumed an"enemy". But that is not my philosophy. Then, assum-ing "attack" and "defense" without assuming "enemy",the question of what exactly came out me as a ques-tion to myself. ...In the next work, I want to solve that problem and present it as an image.By Tadami Yamada

Jan 16, 2020

コメント(0)

-

できているじゃないか!

朝のうちに雨の中を家を出て、新作のための「部品」を作ってもらうために設計図を携えて工場へ行った。前作のための部品製作を頼んだ所だ。私の望み通りの物ができたので、再び製作を依頼するのである。 しかし、図面を見た職人が、「今回のはうまくできないかもしれない」と言った。小さな物なので工具が適合しないのだと言う。私はまったく落胆せず、「あるいはそうかもしれないと予想していました。たしかに前回の5分の1程度に小さくしてありますが、失敗しても全くかまいませんから、やってみてください」 それで、わかりましたということになったのだが、3時間後にできあがりを受け取ると、丁寧過ぎるほどの包装がしてあり、黙って渡された。私は内心「やはりだめだったか」と思いながら、受け取った包をその場で立ったまま開いてみた。 できているじゃないか! 0.5ミリほどの微妙な刳りも設計図通りに!・・・これでイメージの変更をせずにすむ。 うれしくなったら急に食欲がでてきた。本物のバゲットが食べたくなった。BOUL'ANGEに寄り道し、バゲット・トラディショナル2本とバゲット・オリーブ1本を買った。「本物」と言ったが、パリで食べるような、正に本物のバゲットは、この店だけである。 In the morning, I left my house in the rain and went tothe factory with my blueprints to make "parts" for my new work. I asked for parts for the previous work at thefactory. Now that I have what I want, I ask for it again. However, the craftsman who saw the blueprints said,"It may not work well this time." He says that tool is notsuitable because the "parts" are too small. I was not discouraged at all and said, "I expected it to be the case. Sure, its size was reduced to about one-fifth of previous, but it's okay to fall, so please try it." So, he understand, but after three hours I received thefinished product, it was overly wrapped and handed over silently. I opened the parcel I received while stand-ing there, thinking "Isn't it a failure?" Oh, it's done well! The subtle hollowing of about 0.5mm is as per the design drawing! ...This saves theneed to change the original image. When I was happy, my appetite suddenly came out.I want to eat a real baguette. I stopped by BOUL'ANGEand bought two baguette traditionals and one bague-tte olive. I said "real", but the only real baguette thatyou would eat in Paris are the ones sold at this bakery.By Tadami Yamada

Jan 15, 2020

コメント(0)

-

政治家の「承知していない」

国会議員のみならず地方議会議員も、広く説明責任の場でしばしば「承知していない」と言う。たとえば、今日、毎日新聞記事は菅義偉官房長官が「桜を見る会」を巡る記者会見において次のように答弁したと報じた。見出しと記事をそのまま引用する。 〈2013〜17年度の招待者名簿が公文書管理法に違反して「行政文書ファイル管理簿」に記載されていなかったことについて「組織的に隠していたのではないか」との記者の追求に、〉以下、見出しを引用し、菅義偉官房長官は〈組織的隠ぺいは「そこについては承知しておりません」〉 私は常々、質問議員であろうと報道記者であろうと、この「承知していない」という答弁をどのように解釈しているのだろう、なぜ、そこで質疑応答がストップしてしまうのだろう、と不思議に思って来た。つまり私の疑問というのは、こうだ。・・・この「承知していない」という言葉を英語に訳してみようとすると、いくつかの英語表現が思い浮かぶ。 「I don't consent to ...」あるいは「I don't know ...」、あるいは「I don't agree to ...」「I don't deliberate on ...」「I haven't intention to do ...」「I don't hear about ...」 まだ他にも言い回しがあるかもしれないが、ともかくこれらはすべて日本語で「承知してない」と翻訳可能である。しかし、話者の意思はそれぞれ違う。まあ同じ意思だと言えるのは「I don't consent to」と「I don't agree to」だろうか。「私は賛成(同意)していない」という意思である。 「I don't know」は「知らない」「わからない」だが、その後につづく言葉によって「知らない/わからない」のニュアンスが違ってくる。それは「I don't hear」でも同様だ。「聞いてないヨ」という意味にニュアンスが出てくる。 「I don't deliberate on 」は、「承知していない」が俄然重くなってくる。「良く考えたことがない/思慮したことがない」という意味だ。「I haven't intention to do 」は、場合によってはさらに心情の複雑さがともなうだろう。「私は意図していない」という意味だからである。 菅官房長官も他の政治家も、あるいは国会証人として召喚された人も、「承知してない」という言葉をじつに政治的な言葉として使用している。日本語のアイマイさを「上手」に使い、実のところ真意不明なのだが、質問者も追求者も誰一人として「承知していない」の内容を理解しようとはしない。おそらく各人の勝手な思い込みで納得しているのだろう。 いずれにしろ政権を担う者が「承知していない」事柄が、行政においてまかり通っているとしたら、その事自体がすでにして政治の破綻であるばかりか、日本国を貶めているのだと、私は思う。

Jan 14, 2020

コメント(0)

-

頭の中で動き回る私の手

15日に執筆を終わる予定だった作品が今日終わった。4日早かったのでホクホクだ。すぐに次作のスケッチをキャンヴァスに転写。 さらに、まったく新しい素材と技法によるアイデアが出て来た。次々作として実現できないかと思い、とにかく材料を集めることにした。即座に発注。品物は店にあるとのことだが、私の手元に届くのは3日から4日後になりそうだ。イメージの構成は素材入手後。頭に描いていることが実現できるかどうかは未知数である。やってみないと分からない。私の頭の中で、見えない私の手があちこち動き回っている。 The work that was supposed to finish drawing on the15th has ended today. It was 4 days early so I was ex-citing. I immediately transfer a skech for next paintingto canvas. Furthermore, some ideas with completly new materialsand techniques came out. I thought that it could be re-alized as one after another painting, so I decided tocollect the materials anyway. Order immediately. Thegoods are said to be in the store, but it will arrive inmy hands three to for days later. The composition of the image is after obtainningthe material. It is unknown whether it is possible torealize what I have in mind. I don't know unless I tryit. In my head, my invisible hand is moving around.By Tadami Yamada

Jan 11, 2020

コメント(0)

-

ほぼ2週間ぶりに外出

年末からほとんど制作に取りかかりきりだったが、今日は朝のうちに2時間ばかり外出した。家の外に出たのは12,3日ぶりである。 じつは主治医のクリニックへ行き、ニューヨーク展のための制作がすべて終了する3月上旬に健康検診をしてもらう相談をしたのである。おそらくその頃には肩から背中の筋肉がガチガチに固くなっているだろうから、秋の韓国展のための制作に入る前に身体の調子を整えておきたい。 現在、私の背中から腰にかけて、A4版厚さ1cm弱の本を革ベルト2本でくくりつけて仕事をしている。市販の腰バンドではヤワ過ぎて私には用をなさいのである。 主治医は制作の途中で5分でも10分でもいいから少し身体を動かした方が良い、とアドヴァイスしてくださるのだが、私にはなかなかそれができない。わずか5分か10分でも、作品を描いているときの身体モードと運動のための身体モードとは、異なるのである。これは他人には理解できないであろう微妙な感覚の違いだ。 私の作品が、風景を写したり何か実物を写生する静物画ではないこともあるだろう。また、空想を紡ぎ出すファンタジー(幻想)とも違う。自己愛的に私の「欲望」や「狂気」を吐露して、これが俺だと言っているのでもない。 もちろん自己愛が無くては作品なんて生れはしない。・・・もうそれ以上の事は自分でも分からないのだけれど、自己愛を捨てようとする心と自己愛を捨て切れない心の捩れ・・・それが私の創作のエネルギーかもしれない。 I was mostly painting work on it by the end of theyear, but today I went out for just two hours in themorning. It's been almost two weeks. I went to my physician 's clinic and consulted fora health check-up in early March, when all produc-tion for the New York Art Fair exhibition ended. Pro-bably by that time, my muscles from the shouldersto the back will be stiff, so I want to be in good trimbefore starting the production for the Korea Art Fairexhibition in Autumn. At present, I work from my back to my waist by attaching an A4-size book of less than 1 cm in thick-ness with two leather belts. A commercially availablewaistband is too soft for me. My physician advises me that I should move my body a little during the production, even if it takes 5or 10 minutes, but the physical mode when drawonga work and the physical mode for exercise are different.This is a subtle difference that others may not under-stand. I think that it may be because my work is not a stilllife, depicting landscapes or real things. It is not forthe purpose of fantasy, so it is also different from fan-tasy. Nor is it narcissically exposing my "desires" or"madness" when I say that this work is me. Of course, a work will not be born without self-love....I can't say anithing about me more, but to abondonmy self-love, and same time, my heart that can't abon-donmy self-love ... this twist of my heart it may be theemnergy of my creation.By Tadami Yamada

Jan 10, 2020

コメント(0)

-

基地周辺米軍機の飛行が頻繁に

我が市を通過する米軍機の往来がヘリコプターを加えて頻繁だ。数分毎に数十回。いや百回を上回るかもしれない。 この地に住んでいると、世界情勢を米軍機の動きで否応無く知る。毎朝毎夕の定期運行とは、もちろん別件である。 おろかな首長を国に戴くと、どういうことになるか。 ・・・どの国であろうと、国民の死体の山を築くことになるのだ。 一昨日の日記で、私が3,4歳頃の北海道羽幌町でのつまらない思い出を語った。つまり終戦後3年から4年後のことである。・・・じつは、私と同年齢の子供は、隣の女の子以外は、町のかなり広い範囲に一人もいなかった。私は昭和20年生れだが、まだ終戦前だった。同年齢の子供がいなかったということは、父親となるべき若い男性が、戦争のために存在しなかったからである。・・・このような町の状況を想像できるだろうか? 私は民生委員に就任してから高齢者のみならず60歳以上の方とも話しをする機会が非常に多い。そこで気がついたのだ。終戦後まもなくに生まれた人と私は「同世代」と思っていたのだが(昭和30年生れは現在65歳)、私とは見て来た事柄が全然違うのである。子供がいないという状況がまったく理解できないらしかった。ある女性は、「お母さんが何かの集まりなどで友達をみつけてくれるのじゃないですか?」と言ったものだ。私は仕方なく笑いながら、「赤ん坊はコウノトリが運んで来たかもしれませんねー」。 目の前に死体の山がなくとも、見えない死体が国民荒野に累々としているのだ。それが戦争の実体だ。戦争は、局地的戦場にのみあるのではない。 私たちは人を殺害して自らの手柄にするような人間を国に戴いてはいけない。 The traffic of U.S. military air craft passing throughour city is frequent, including helicopters. Dozens oftimes every few munutes. No, maybe more than ahundred. If you live in this area, you will inevitably know theworld situation by the movement of U.S. military air-craft. This is, of course, a different matter from theregular service every morning and evening. What happens when a stupid chief is given to thecountry? ... In any country, a mountain of corpseswill be built. In my blog diary day before yesterday, I wrote about my boring memories in Haboro-cho, Hokkaido, around the age of three and four. In other words, three to four years after World War II. ... Actually, there was no child of the same age as me in a fairly wide area of the town,except for the girl next door. I was born in 1945. It was just before the end of the war. The absence of children of the same age was due to the fact that the young man to be a father did not exist due to the war. ... can you imagine the situation in such a town? Since I became a member of the public welfare com-mittee, I have had many opportunities to talk not onlyto the elderly but also to people over the age of 60.So I noticed. The person who was born after the war(born in 1955, now 65 years old) and I thought it was"the same generation," but what I saw was completelydifferent. They just didn't understand the situationwithout children. One woman said, "Could your mom make friends for you at a gathering?" I laaughed re-luctantly, saying, "The baby may have been brought by a stork." Even if there is no mountain of corpses in front ofyou, the invisible corpses are lining up in the wild-country. That is the substance of the war. WAr is notonly on localized battlefields. We must not have people in the country who killand take their credit.By Tadami Yamada

Jan 8, 2020

コメント(0)

-

宝島社の新聞広告

今朝の全国紙に掲載された宝島社の企業広告に、私は快哉した。「ハンマーを持て。バカがまた壁をつくっている。」というコピー。 宝島社は、たしか20年ほど前から、全国紙に社会問題を見据えた骨のある企業広告を出してきた。出版社としての姿勢をすぐれたデザインワークで明確に提示してきた。私はその企業広告を媚びのない広告、大衆や時の政権におもねりの無い広告として注目して来た。 現在、日本の多くの出版社がさもしくなっているように私は感じている。本が売れないので生き残りを懸けてではあろうけれど、言論とは言えないような著作を物欲しげなタイトルを付して、バカ者どものアジテイターに成り下がっていはしまいか。それは書店の棚の平積みに一目瞭然である。 いま日本の出版各社が、ひと頃のような「出版人」の矜持を奈辺に設定しているのか、私は知らない。しかしながら、先に言ったように、「論」になっていない・・・すなわち軽薄なアジテーションを、「言論の自由」などと嘯き擁護するなら、出版人としてはもはや死に体である。 宝島社の今日の広告コーピーは、他国の話ではない。我が日本の話である。国会議員も地方議会議員も、行政官庁も、司法機関も、こぞってバカ者ぞろいになってしまっている。首相が事の説明を拒否するのは、彼がカラッポだからなのだ。カラッポの首長の周囲にはカラッポの人間しか集まらない。それは当然のことだ、権謀術数で生きる者は自分より優れた人物を忌避するからである。それだから社会というコングロマリト・システムにおいては、一から万事が「バカが壁をつくっている」状態になってしまう。 宝島者が「ハンマーを持て」と言う。誰がハンマーを持たなければならないのか、考えなければならない。見えない「壁」もあるのだから。 I was pleased with a corporate advertisement forTakarajimasha (a publisher in Japan) that appearedin the nation-wide-network newspapers this morning.The ad text says,"Hold a hammer. Stupid is makinganother wall." Takarajimasha has been piblished coporate ads of backbone focus on social issues in national news-papers for about 20 years. They have clearly presen-ted their attitude as a publisher with excellent design work. I've noticed that cortporate advertising as no flat-tery advertising, or advertising that isn't of interest to the masses or the government of the time. These days, I feel that many publishers in Japanare mean attitude. I guess books are not sold, sothey are going to survive, but with a lustful title for a work that can not be said to be theory, I guess it turns into a fool's agitator. This is evident in the flat stacking of bookstore shelves. I don't know to what extent Japanese publishers are setting the pride of a "publisher" as they were today. However, as I said earlier, it is not "theory"... if frivo-lous agitation is advocated as "freedom of speech", it is no longer a publishing body. Takarajimasha's today's statement is not for other countries. This is our story in Japan. Parliamentarians, local council members, adminis-trative offices, and judicial organs have all become stupid. The Prime Minister refuses to explain things because he has no intellectual accumulation. Only empty humans gather around the empty chief. That is, of course, because those who live in trickery repel those who are better than themselves. Therefore, in the conglomerate system of society, everything is in a state where "fools are making walls." Takarajimasha say,"Hold a hammer." You have tothink who needs to have a hammer. Some walls areinvisible.By Tadami Yamada

Jan 7, 2020

コメント(0)

-

のんびり風呂に浸かりながら

外出もせずに仕事場に籠って制作をしていると、一日の仕事が終わって風呂に浸かっているときが一番のんびりする。 そんなとき、ふと私が幼児のころのことを思い出した。3歳くらいだったと思うが、父と風呂に入っていたときだ。先に父が湯船に入り、洗い場の私の脇を抱えて持ち上げて湯船に入れようとした。たぶん父の手が滑ったのだろう、私を落してしまったのである。私はそのまま湯の中に沈んでしまった。あわてた父は私を掬い揚げ・・・私の記憶はそこまで。 私は視覚的な記憶が優れているのか(他人と比較できないので、私の勝手な思い込みだが)、3歳ころからの映像記憶は70年以上経た現在も、記憶の焦点を合わせたところはかなり鮮明に甦ってくる。上記の風呂の場面のような事件ばかりでなく、何気なく目にとめた道端の草花やころがっていた缶詰の空き缶が浮かんでくる。風呂湯落下事件は北海道の羽幌町の三番目の家でのこと。 私が生まれたのは終戦3ヶ月前で、静岡県の土肥近郊である。父は戦地で除隊して帰国すると、婚約者だった母と結婚し、専門の鉱山技師として土肥の金鉱山に勤務した。しかし、私が生まれ、対岸の清水港などが空襲される日々に、一家を如何に守るかを考えたのかもしれない。間もなく父は鉱山専門職を捨てて、羽幌町の町長だった義兄(父の姉の夫)の招きで羽幌町役場に勤務することにした。一家は羽幌町で当初、義兄(私から見れば伯父)の家に同居した。間もなく、通りを挟んだ真向かいの家に引っ越した。・・・わたしの記憶はこの頃のからほとんど連続的に鮮明になる。まず、引っ越した家の出窓から通りを眺めながら「あのこは だーれ?」と歌っていたこと。部屋の中の薄い光と、戸外の光との対比が浮かんで来る。 ・・・いや、そんなことを書こうとしたのではない。湯船に落された記憶が甦ったついでにその頃住んだ家の間取りを思い出したのだが、鮮明な映像にポツンと空白があるのだ。いくら記憶をさぐっても思い出せない。それはトイレ(便所)である。「あのこは だーれ」と歌っていた家も、三番目の「風呂場」の家も・・・トイレがどこにあったかまったく思い出せないのだ。思い出せなくともどうという問題ではないが、ああそうか、と考えついたことは、幼児の視点、あるいは心理学的には自我形成の過程と記憶との関係だった。 つまり、大小便の始末は自我形成の最も初期にある。3歳になっていた私は、すでにひとりでトイレに行けたであろう。しかし、おしっこやうんこをする場所は幼児の私にとってまったく関心外のことだったとしたら、私の自我形成はまだ少し曖昧で、おそらく自己中心的な部分で自我が形成されていたのだろう。それだから、私のその頃の記憶は主として自己中心的な事柄に多く集中しているにちがいない。裏の物置小屋で隣の女の子とお医者さんごっこをしたことや、父が戦地から持ち帰ったガスマスクや戦闘帽やゲートルが入った箱があったことは、映像が浮かんでくるのに・・・自分の家のトイレがどこにあったかまったく思い出せない! 父が馴染みの芸者と料亭に入り浸って帰宅しないものだから、母が私の手を引いてその料亭に父を迎えに行ったこと。二階の座敷に陣取った父が「やあ。来たかい」と上機嫌で母と私を招き寄せた事。芸者の京子が廊下から「ぼっちゃん、いらっしゃい」と私を呼び、廊下の隅で講談社絵本「虫のいろいろ」をくれたこと。帰りに振り返ると料亭の献灯に「まるた」と書いてあったこと(私はすでにカナ文字が読めた)・・・書いていたら切りがないほど、映画のフィルムのように記憶の映像が浮かんでくる。しかし、家の中のトイレの場所が思い出せない。間取りのジグソーパズルにトイレの駒がはめ込めないのだ。 そして幼児記憶が自己中心的なものだという自己分析のもうひとつの例。当時、高校生が下宿していたのだが、私の記憶に登場する彼はたった二つの場面だけだ。 ひとつは羽幌映劇が火災になったとき、十畳の座敷の窓からその遠い火事が見えた(のらしい)。父と、その高校生と、やはり戦地から帰ってきた伯父が下宿していたのでその伯父と、三人の大人が窓を占領して、私が彼らの脚の間から見ようとしても見えなかった。高校生はこの場に登場する。 二つ目は、彼が運転する自転車の前に私が乗って、すぐ目の前の町立グラウンドの方から家に帰って来た。もうすぐ家だというところで、事故は起った。私が右足の親指を前輪に突っ込んでしまったのだ。切断はまぬがれたものの、かなりの大けがだった。・・・下宿していた高校生は、この二つの場面に登場するだけ。食事も一緒にしたであろうし、学校に行く、学校から帰る、そんな彼の我家での日常がまったく記憶されていないのである。 ・・・のんびり風呂に浸かりながら、そんなしょうもないことを思い出していた。

Jan 6, 2020

コメント(0)

-

メインの描写をあらかた終了

三ヶ日が過ぎ、4日も過ぎようとしている。我家の近辺は物音ひとつ聞こえない静寂な三ヶ日だったが、さすがに今日は遠近で車の音がしていた。遙か彼方から、救急車のサイレンがかすかに聴こえもした。 作品制作はようやくメインの描写をあらかた終わった。すでに背景の彩色は3段階まで済んでいる。明日から4段階目の描写に取りかかる。この段階は4日ほど要するだろう。それが済むと、再びメインの描写を背景との様々な局面のバランスを計りながら進めることになる。1月15日頃までにこの作品の執筆を終えたいものだ。 The first three days of the new year have passed andfour days are about to pass. The area ariund my housewas quiet for three days with no sound, but today Iheard the sound of cars in the neighborhood. I couldalso hear the ambulance siren faintly from far away. My painting was finally finished with the main de-piction. The background has already been colord upto three stages. I will begin the fourth stage of depic-tion from tomorrow. This step will take about fourdays. Once that is done, the main depiction will bemade again while balancing various aspects with thebackground. I want to finish producinging this paint-ing by January 15th.By Tadami Yamada

Jan 4, 2020

コメント(0)

-

奇怪な初夢

正月から作品制作である。こうして1年が始まり、おそらく今年も足早に過ぎて行くのだろう。私のエンジンはまだ快調だ。 今朝方、非常に奇妙な夢を見た。初夢にしては恐ろし過ぎた。 ・・・私をまじえた2,3人で何か話していた。・・・もしかするとそれは私自身だったろうか? 2,3人の男というのは全て私自身なのかもしれない・・・するとその中の一人が、眼球をひっくりかえすようにそのまま仰向けに昏倒しそうになり、「何事?!」と私が思う間無くその人もハッと気付いたが、私は咄嗟にその人の対面の男を見やった。その男の目! Evil eye! 邪悪な目から発せられる鋭利な光線! 私は一頭の豹となってその邪悪な目に飛びかかっていった・・・ My painting work has started since the New Year.This is the beginning of the year, and probably thisyear is going too soon. My engine is still good. I had a very strange dream this morning. It wastoo scary for my first dream of the biginning of theNew Year. ... A cople of people who talked to me were talking about something,...maybe it was myself? The two orthree men may be all myself ...one of them is going to fall on his back as if turning his eyes upside down,and as soon as I thought "What?!," the person alsonoticed, but I immediately looked at a man justopposite the person. That man's eyes! Evil eye! Sharprays emanating from evil eyes! I jumped into thatevil eye as a leopard...By Tadami Yamada

Jan 2, 2020

コメント(0)

-

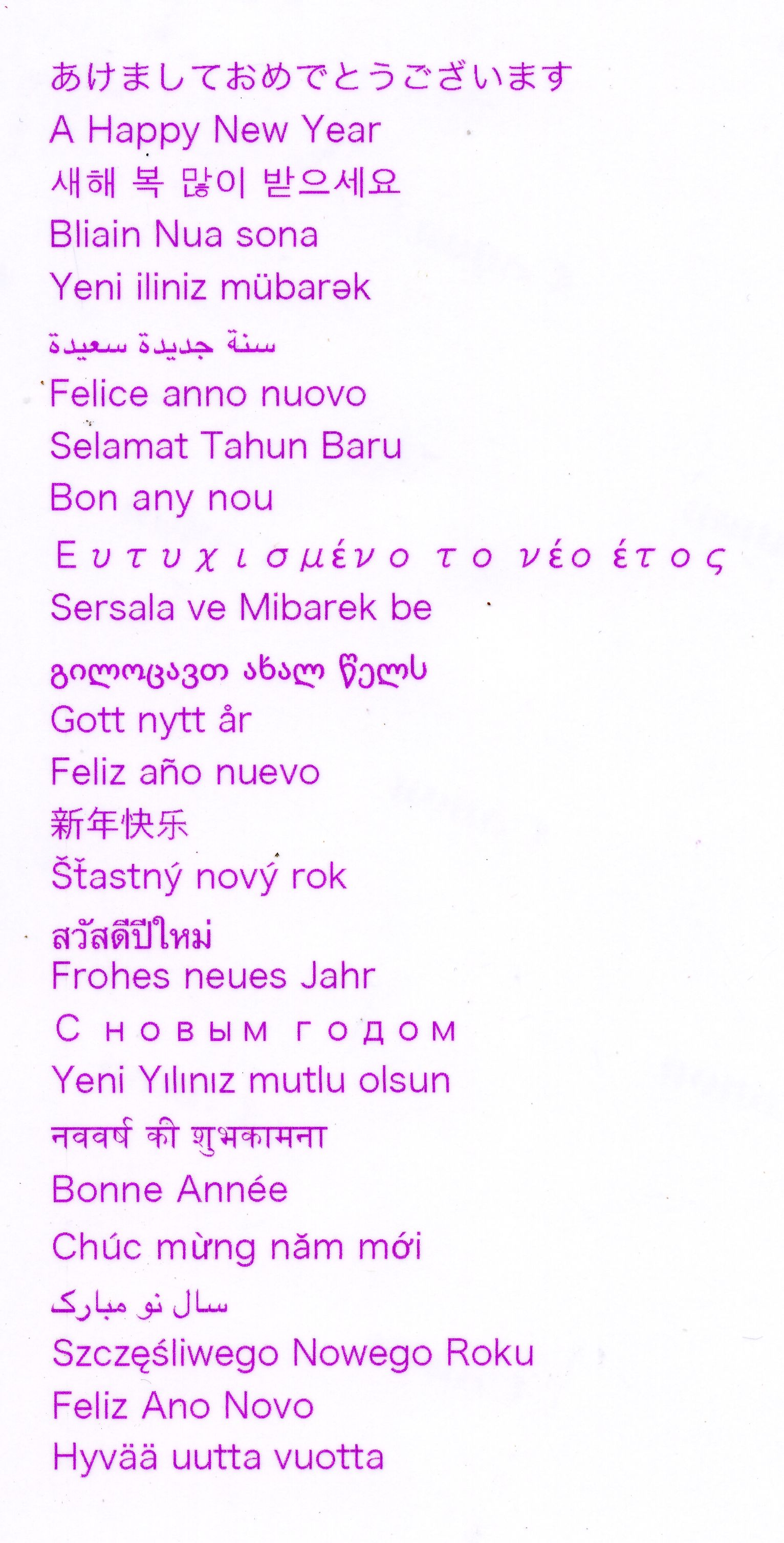

世界共生のための夜明け

Jan 1, 2020

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1