2012年10月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

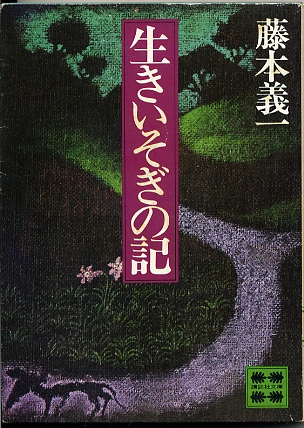

藤本義一氏の逝去を悼む

マルチタレントとして活躍された小説家の藤本義一氏が30日に死去されたという。享年79。 TV「11PM」の司会者としての藤本氏を私は知らないわけではないし、番組を見てもいた。しかし私にとって鮮烈な印象を残したのは、直木賞受賞作となった『鬼の詩(おにのうた)』である。 芸道物と位置づけられる小説は数多いが、中で『鬼の詩』は圧倒的にすばらしい。書棚をあちこち探したが、なにしろ昔の本なので出てこない。未読の方は、講談社文庫に入っているから、是非ご一読されたい。 その講談社文庫の別の一冊、短編集『生きいそぎの記』の表題作は、氏が師事した映画監督川島雄三の伝記小説。身近にいた弟子が書いているだけに、鬼才川島雄三監督が生き生きと立ち現われる。その生の有り様は、『鬼の詩』の芸人たちに連なる。 これら芸という未だここに存在しない何事かを表現し、掴み取ろうとして、人生を懸け、人生のなかでのたうちまわる人たちを描くと、藤本義一氏の右に出る者はいないのではあるまいか、と私は思って来た。小説家藤本義一は『鬼の詩』と『生きいそぎの記』で私の大切な作家だ。 藤本義一氏の逝去を悼みます。

Oct 31, 2012

コメント(0)

-

雨は降る降る 人馬は濡れる

雨が降りつづいている。どうやら今日はほぼ全国的に雨のようだ。我が家の猫たちは寒がって、私の膝にのって離れようとしない。仕事ができないので、毛布でおおってやった。毛布にすっぽりくるまれて、寄り添って眠っている。 仕事といっても、3時間ばかり筆をいれておわりにした。すこし指触乾燥(指で触れてくっつかない程度の乾燥)を待たなければならない。ここらで半日の休養だ。 12月にアメリカで開催されるアート・フェアに出品することになっている。作品発送の梱包をそろそろしなければならない。50号(117×91cm)の作品を、ということなので、その作品の最終点検をした。私の50号大の作品の実物が海外に出のは初めてだ。 「雨は降る降る 人馬は濡れる・・・(田原坂)」 越すか越さぬかわからないが、とにかく出陣である。

Oct 28, 2012

コメント(0)

-

作品制作と血圧変化の関係

昨年の夏以降、食事のカロリー制限をしていることは先日書いた。同時に、朝晩の血圧を測定して記録をとっていることも何度か述べた。血圧値の平均は、高い方が115, 低い方が70。良好といってよい。ちなみに、高い方が135以上、低い方が85以上だと高血圧症の傾向ありと診断される。 ところで、作品制作が佳境にさしかかってきたと、昨日の日記に書いたが、いささかの気持ちの高ぶりを感じている。たぶんそのことが関わりあるのだろうと推測したのだけれど、就寝前にいつものように血圧を測定すると、最高が130と、いつになく高い数値が出た。深呼吸して、しばらく安静にして再度計測してみた。数値は変らない。再三再四やっても、依然として130前後である。135までは行かないけれど、下がっても125くらい。 一日中、立ちっぱなしで仕事をし、そのうえ全体像が見えてきて興奮気味なので、そのことが血圧の数字に出ているのであろう。そう考えるより他に思いあたることがない。 作品制作と血圧変化の関係をはじめて自らの身で知った。おもしろいと思ったが、注意も必要だ。・・・あっ、そうか! 私の死に方は、これかもしれない。制作中に、血圧が急上昇して、プッツン! ハハハ、「ユリーカ!」

Oct 26, 2012

コメント(0)

-

制作はただいま隠忍の時

制作中の作品が、少しずつ全体像が現れてきた。 こみいったことをやっているので、一日中執筆してもごくわずかしか描けない。第一、第二、第三の塗りを重ねて、ここに来てようやく描写といえる状況になった。そうなると、執筆しながらも心が騒ぎ、休んでいるのが惜しくなる。夕食をすませてから、たったいままで(午後21時30分)急いで仕事場にもどり筆を執っていた。立ち続けで、腰が痛い。こぶしで叩きながら、今日やるべきことは完了した。 ながめながら、まだおおまかに筆を入れただけの主題部分に、やがてダダダダと作業が収斂していくのだと想うと、胸苦しいような興奮がじんわり心身を包んで来た。・・・いつもそうなのだ。そして、「よし、できた!」という時が突然のようにやってくる。 しかし、そこに到までにはまだまだ時間を要する。隠忍の時だ。ただコツコツと・・・ さあ、きょうはもう休もう。

Oct 25, 2012

コメント(0)

-

都知事の原発推進論は奇怪

報道によれば石原東京都知事が24日、福島県の東京電力福島第一原発を視察し、記者団に「「冷却しきれずに水素爆発が(起きたことは)大きな反省点だが、人間がせっかく開発した技術体系を放り出すのは愚かだ」と、原発推進の持論を述べたそうだ(朝日新聞)。 危うい技術体系を維持するために、この狭い国土を30年以上、あるいは100年以上とも、また放射能の効力が消滅するまで10万年ともいわれている破壊の危険を抱え込む選択のほうが、私はよほど愚かだと思うがなァ。この人、愛国愛国と騒ぎたてるわりには、むしろ国土をせばめる言動のほうが目立つ。なんだか奇怪な人物だよ。 原発災害から1年7ヶ月。しかし破壊した原子炉はいまだにああでもないこうでもないとさしたる進展がない。汚染された土地の除染さへ、現場は懸命の作業をしているものの、これでよしと言うにはほど遠い。莫大な費用と、現場で作業する人たちの言い尽くせぬ犠牲をはらっている。そして今後何十年も、その状況がつづく。 原発再稼動に賛成した原発が存在する地域の人たちは、今後、もし原発事故が発生し、東電福島第一原発のような事態になったら、いったいどんな顔をして避難地域をさがすのだろう。どこが受け入れると想定しているのだろう。「故郷に帰りたい」などと口が裂けても言えまい。 原発が存在する地域の住人は、いまこそ率先して原発に頼らないエネルギー政策の議論に加わるべきではないかしら。 石原都知事が自分の愚かさをかえりみずに、原発から脱却するための議論を愚かだというのは、東京に原発が存在しない一種の「気楽さ」からではないかしら。

Oct 24, 2012

コメント(0)

-

体重61kg

降ったり止んだりの一日。きょうも終日制作。ほとんど立ちっぱなしなので、一日の仕事が終わると、さすがにぐったりする。 家人がチョコレートを用意してくれていたが、昨年の7月以来、自主的に食事のカロリー制限をしているので、それが習慣化しているのでチョコレートに手が出ない。 とはいえ、ヘンテコなダイエットをしているわけではない。食事は日に三度、きっちり、たっぷり、おいしく摂っている。それでもこの7月の健康診断時に65kgあった体重が、先日病院で測定すると61kgになっていた。「たいへんうまくコントロールができていますね」と、主治医が感心した。 毎日の食事の記録が、その効果を得るために、おおいに役立っていると思う。たっぷり食べ、おいしく食べるために、私の栄養学の知識と料理の実際もまた役に立っている。私の方法は、食べないダイエットではなく・・・なにしろ食べることが好きなので・・・食材の組み合わせ(メニュー)と、その調理法にある。昨年7月の時点で、それまでの調理法をすっかり変えた。各種の調味料も変えた。私がつくれるメニューは、およそ200品目あるが、それらはそのままとっかえひっかえし、しかしその調理の仕方を変えたわけだ。・・・なかなか高等技術でしょ? 以前にも書いたように思うが、人間の創作のおおもとは、料理だ、というのが私の考え。中・高校生のときから親元を離れて独り暮しだったので、必要から料理を始めたのだけれど、そのころからすでに自分を励ますために「芸術の根本は料理だ」と考えていた。そのころから50年以上経っても、その考えは変らない。それにプラスして、自分の生きるための糧を自分んでつくらないなんて・・・と、これはいささかエキセントリックな考えではあるかもしれないが、私の胸の内にはあるのだ。 もちろん、プロフェッショナルな料理人はおおいに尊敬していますよ(昨今の彼らのTVでのバカな言葉使いには辟易しますがね)。 ところで、なぜ昨年になって食事のカロリー制限をしはじめたかについては理由がある。 亡母の在宅看護がはじまって、24時間態勢の過酷なスケジュールに、「食べなければ身がもたない」と思った。事実、睡眠も満足にとれず、朝から晩までほとんど休息もないまま動きまわっているのだから、心身の消耗は食べなければ、これから何年つづくか分からない、・・・「死」という着地点ははっきりしているものの・・・そこに到達するまでの同行二人の旅はできない。私は食べた。食べて、しかし、家をあけて外出できないので、運動不足そのものだった。 先日、主治医が、「すっきりした体型になりましたね。最初、お目にかかったときに、大きい人だなという印象をもったんですが」と言った。たしかにそうかもしれない。体重70kgを超えていたはずだ。 人それぞれには違いないが、在宅看護人となる家族の者には、こういう問題がでてくるのだ。身をけずって尽くすという表現があるが、身を太らして尽くさなければやりとげられないのが在宅医療看護である。 でも、ある時点までくると、こんどは自分の健康を正常に維持しなければ、看護ができなくなる。私にとってその時点が、昨年の7月だったのである。 母が逝き、私はようやく仕事のペースが4年前の時点にもどりつつある。あれも描かなければ、これも描いておかなければと、想いは若い。しかし残された時間は、だんだん少なくなる。それが実感として身体でわかる。

Oct 23, 2012

コメント(0)

-

PCに向かったけれど・・・

ブログ日記を書こうと思いコンピューターに向かったが、止めにする。就寝まで少し絵に筆を入れたくなった。これをやっておけば、明日は新たな部分にスムーズにすすめる。アクセスしてくださったお客さんには申し訳ありません。

Oct 22, 2012

コメント(0)

-

トンネルを抜ければ・・・

秋晴れの天候にめぐまれた。ベランダの日溜まりに、我が家の猫達は、思い思いの場所に気持ちよさそうに寝そべっていた。とはいえ、私は3,4日前から半袖シャツから長袖に替えた。きのう、住宅街を灯油販売の車が巡回していた。この秋、最初の灯油の売り声だ。我が家は灯油は使わないので、家の中で巡回車が過ぎて行くのを聞いていたけれど、「ああ、そんな季節か」と思った。今朝のTVニュースでは北海道の降雪の様子や、富士山の冠雪を映像で報じていた。 お隣から丹波の枝豆を頂戴した。故郷が京都の方で、そちらから送ってきたのだという。ことし名残の枝豆であろう。さっそく茹でて食べた。こくがあって、さすがに丹波黒枝豆。おいしかった。 天気は良かったが、私は一日中仕事場にとじこもって、50号(167×91cm)の制作。ようやく形が見えてきた。今年中には完成させようと思っている。しかし一日ですすむのは、ごくわずかだ。それでも、コツコツと筆を執っていれば、やがて「完成!」と思えるときが来る。それまでは暗闇のトンネルだ。トンネルを抜ければ・・・一瞬だけ光が射すのだ。一瞬だけ・・・

Oct 21, 2012

コメント(0)

-

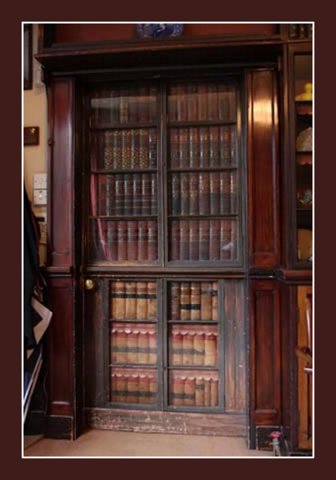

入室を禁ず

私の仕事場は、『SF插絵画家の時代』で大橋博之氏が書いているように、誰にも足を踏み入れさせたことがない。家族にさへもだ。鍵は掛けたことがないし、半ば開きっ放しのこともしょっちゅうだが、自由に出入りするのは五匹の猫たちだけ。大橋博之氏が唯一のアトリエ訪問者となった。 家族が足を踏み入れないのは、仕事場だから遠慮しているのではあるが、長年にわたって私が出入りを禁じ、それが不文律になって定着した。なぜ、人の出入りを拒否するかというと、そこには創作のための「気」が溜込まれているからだ。それは、一朝一夕に溜込まれるものでもないし、場所によっては「ここではダメだ」という場所(部屋)がある。 昔、近所同士だった小説家の花輪莞爾氏が、私が現在の地に引っ越ししたときに、新しい土地が鎌倉時代には群雄割拠し古戦場も近く、また宗教的な霊地でもあったらしいため、「あなたは霊感がするどいから、亡霊に取り憑かれるのではないか」と心配してくれたものだ。いかにも花輪氏らしい想像力だが、そうならそうで私はそのような気配をあやつって制作したいのだった。 花輪氏と近所同士だった土地も、私にとっては創作の「気」の寄せてくる処だった。その地で描き、デビューし、30年間仕事をしつづけたのだから、離れるにしのびがたかったのだが、老父老母の看護には不適当だった。 あらたな仕事場に「気」をあつめるのは、そう容易なことではなかった。家族を連れて引っ越しを完了するまで、1年間ほど、私一人だけが毎日通いつめ、ドゥ・イト・マイセルフで内装工事をし、新しいアトリエで50号の作品を2点ほど制作し、私のエネルギーを徐々にアトリエに「埋め込んで」行った。 そんなわけだから、「気」を乱されるのを嫌って私の仕事場には誰も出入りを許さなかったのだ。 ところでイギリスの文豪チャールズ・ディッケンズが、子供のころからあこがれ欲していたガッズ・ヒル・プレイスの邸宅は、1780年に当時の前市長ロチェスターのために建設されたものだが、ディッケンズは父親に「一生懸命働けば、きっと住める日が来る」と言われ、まさに父親の言葉どおりに36年後にこの邸宅を入手した。ガッズ・ヒル・プレイス・ホームのおもかげは、『クリスマス・キャロル』のなかに反映されている。 この邸宅を入手してから、ディッケンズは大勢の家族のためにリビングルームなどを大改装したのだが、もっとも気をいれたのが彼の書斎だった。それはそうであったろう。しかし、私がここでディッケンズの書斎について話すのは、そこが誰も出入りを許されなかった彼ただひとりのための創作の場所だったからだ。ドアには鍵が掛けられ、召使も入れなかった。そして、そのドアは・・・ 写真があるのでご覧いただくが、まるでドアとは分からないみせかけの書棚に偽装されていた。ガラス扉の内に並んだ書物は、もちろんダミー。そのタイトルは彼のでっちあげである。いわく、『ハンサードの昼寝のための案内書』『無愛想な大法官府寝室の歴史;21巻』『猫の生態;9巻』『ソクラテスの婚姻論』『ヘンリー8世王、キリスト教徒の証拠』『我が父祖の智恵;第1巻・無知、第2巻・迷信、第3巻・停滞、第4巻・火刑、第5巻・拷問、第6巻・汚物、第7巻・病気』、そしてこれに並んでごく薄っぺらな一冊『我が父祖の徳』。 いちいちタイトルをあげたのは、ディッケンズのユーモア・・・ブラック・ユーモアあるいは皮肉が存分にうかがえるからだが、これが人を寄せ付けないための書斎のドアであることがおもしろい。 この書斎こそ、チャールズ・ディッケンズのもっとも重要な部屋だったのである。Gad's Hill Place

Oct 20, 2012

コメント(2)

-

若松孝二監督の死を悼む

去る10月12日、映画監督・若松孝二氏が横断歩道を歩行中にタクシーにはねられたと報じられた。命に別状ないということだったので、一映画ファンとして安心した。しかし昨夜、17日、午後11過ぎに容態が急変して死亡したという。 私はたまたま16日に、NHK・BSで「邦画を彩った女優・寺島しのぶ」を観ていた。若松孝二監督は、彼女が主演してベルリン映画祭最優秀女優賞を受賞した映画『キャタピラー』の監督として出演していた。そのドキュメンタリーによって若松組の制作現場の映像も見る機会を得たわけだが、私のように1960年代に大学生だった世代は、若松孝二を知らぬ者はいまい。監督デビュー作『甘い罠』(1963)から、俳優としての内田裕也に注目した『水のないプール』(1982)、数々の映画賞に輝いた2007年の『実録 連合赤軍 あさま山荘への道程』にいたる間には、制作プロデューサーとして大島渚監督の『愛のコリーダ』や神代辰巳監督『赤い帽子の女』を送り出している。ピンク映画の巨匠といわれた若松監督の面目躍如と、私はニンマリして喝采したものだ。 今年に入ってすでに3本の新作を撮って、来年の公開を待っていたというから、今日の訃報はまさに晴天の縁歴である。 邦画界が子供騙しのような作品がならぶ昨今、旺盛な創作力で日本社会のかかえる現実を知的に見据える大人の映画作家が、またひとりいなくなってしまった。かえすがえすも残念。 若松孝二監督の死を悼みます。

Oct 18, 2012

コメント(0)

-

ザックジャパン、ブラジルに完敗

ヨーロッパ遠征中のサッカー日本代表チーム、先日は強豪フランスを破っておおいに意気が揚がっていた。きょうは第2戦、対ブラジル。これまで8戦して2分け6敗で、日本ににとってはなかなか打ち破れない壁のように立ちふさがっている。 さて、その試合。0−4で完敗だった。点を獲られたから完敗なのだが、まったく太刀打ちできなかったというわけではない・・・と、私は見たのだが、はたしてどうだろう。わりとコンパクトなスペースで縦パスで攻め上る方策は、それなりに成功しているように思ったが、フィニッシュにつながらないのが最大の欠点か。フィニッシュ寸前でブラジルはボールを奪うや、そこからのスピードに目を見張るものがある。たちまち日本エンドに上がると、ボールはフッキにパスされ、フッキからカカへ。カカからネイマールへ。あるいはオスカルからパウリーニュへ、と最高の攻撃手のもとへボールを送る。その巧みさ。攻撃に移ると、一歩も引かずに態勢をかためる。とにかくフィニッシュまでが非常に素早い。 試合経過は一応メモしたが、今夜はもう休む。一日中、制作をしてい、明日も明後日も、完成までの永い永いスケジュールがつづくので・・・。

Oct 16, 2012

コメント(2)

-

制作中、BGMはカルミナ・ブラーナ

終日、制作。 BGM ;最初にカール・オルフ作曲『カルミナ・ブラーナ』から。小沢征爾指揮のベルリン・フィルハーモニー、キャスリーン・バトル、トーマス・アレン、フランク・ロパルド、晋友会合唱団。・・・祝祭的気分にあふれているため。景気付けである。馬肥ゆるCarmina Buranaの楽もあり 青穹海の碧(あお)空に染めたり鰯雲鰯雲夕焼けて金目鯛

Oct 15, 2012

コメント(0)

-

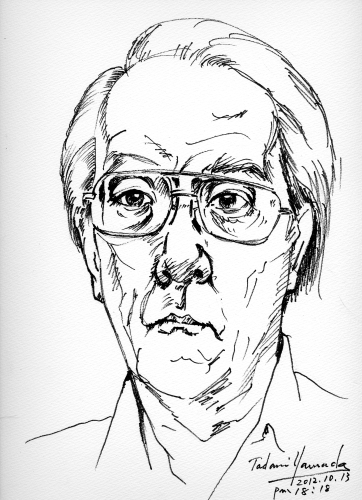

自画像日記10月13日

自画像日記10月13日山田維史〈自画像〉フェルトペン 2012年10月13日、pm18:18Tadami Yamada "Self-Portrait" Felt pen on paperpm.18:18, 13 October, 2012

Oct 13, 2012

コメント(0)

-

英語俳句 Pampas Grass in Autumn

きょうの英語俳句Three Haikus, Pampas Grass in Autumn by Tadami YamadaTo break off a pampas grassthe woman's finger, it has unexpected strengthbut graceful manners full lengthLike toward the world's endsilver pampas grasses along the final straightin autumn of moonlight nightHovered between life and deathPampas grass field as if the oceanSilver waves rushed as adumbration

Oct 12, 2012

コメント(6)

-

光琳写しの芒かな

毒茸も薮のいろどり不動坂 青穹さまよへば海原のごと芒原風分つ金波銀波のすすき原世の果へ道一筋に芒かな芒折る女の指の強さかな月いでて光琳写しの芒かな

Oct 11, 2012

コメント(0)

-

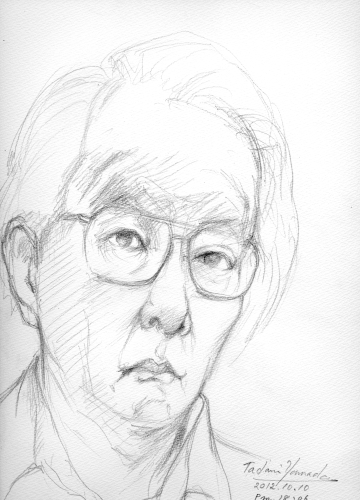

10月10日の自画像日記

10月10日の自画像山田維史 〈自画像〉 鉛筆 2012年10月10日 pm18:06Tadami Yamada "Self-Portrait" Pencil on paper,pm.18:06, 10 October, 2012.

Oct 10, 2012

コメント(0)

-

庭木の剪定

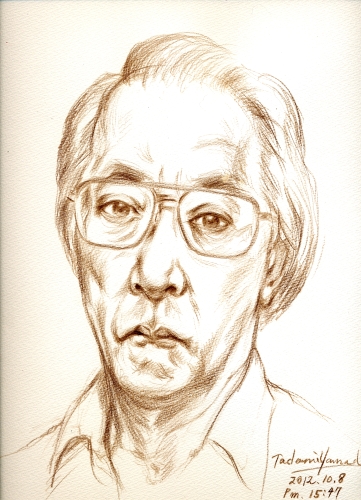

体育の日。好天にめぐまれた。 午後、伸び放題になった庭木の剪定。茱萸(ぐみ)と柚。 どちらも放ておくと4mくらいの巨木になる。そんなことを知らぬ家人が、止めろというのを聞かずに植え、いまでは剪定が私の一仕事になってしまった。しかもこの2種の木は、枝葉は密生し太く長いトゲがある。私の手はあちらこちら引っ掻き傷だらけだ。 庭木といえば、このブログにしばしば書いている柿の木。今年は、なぜか実が生らない。ほとんど数えるほどだ。こんなことは初めて。どうも我が家ばかりではなさそうで、ご近所の柿も実が見当たらない。天候不順と言い切れないのは、今年は暑かったには違いないが、特別な年というほどでもなかったからだ。そういえば、6月ころ、花がまだ咲かぬうちにポトポト.ポトポトしきりに落ちていた。花が咲かなければ、実がならないのは道理。・・・ああ、そうだ。茱萸(ぐみ)も、まったく生らなかった。生っても、赤い小さな提灯のようではなく、まるで握りつぶしたようにちじれていた。・・・山田維史 〈自画像〉 色鉛筆、2012年10月8日 pm.15:47Tadami Yamada "Self-Portrait" Color pencil on paper,pm.15:47, 8 October, 2012

Oct 8, 2012

コメント(0)

-

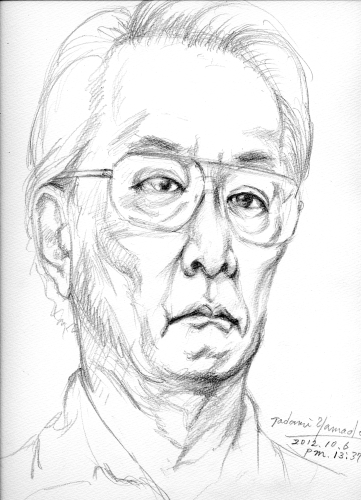

自画像日記(2)10月6日、pm13:37

自画像日記(2)10月6日、pm13:37きょうの拙作英語詩A Popular- song-like Saturday by Tadami YamadaSomehow melancholy in SaturdayMozart , much less Bach is not suited to meYou know, bar man, give me One more cup of bitter coffee without displayAfter to sip it, I'll go out for to seek popular songAnother cup of bitter coffee without naySomehow melancholy in SaturdayIt seemed rain but not rain in my lost love dayYou know, bar man, listen to meI wanna be in tears but I can't beDon't laugh I can't cast old love popular songA cup of more bitter coffee without playSomehow melancholy in SaturdayARMANI, much less a rose is not suited to meYou know, bar man, let out meI'll stop to tell you as I'm to complaint alreadyTomorrow it will sure rain like popular songSome time I hope to present her a nosegay

Oct 6, 2012

コメント(2)

-

奇妙なキノコ

約束があって午前中に外出した。随分早く到着したので、近くの高幡不動を散策した。 金剛寺境内から不動ヶ丘の山中に入る。四国八十八カ所を招来した巡礼コースをたどりながら、鎌倉時代の高幡城址まで登った。山頂が平坦になっていて、その昔、高幡城という山城があった場所といわれている。今は、鬱蒼とした木立があるばかりで、遺構が存在するわけではない。 高幡城址をはじめ、この一帯は、八王子城址、滝山城址、浄福寺城址(案下城址)、小田野城、初澤城址、片倉城址、平山城址、平山北城址など、鎌倉時代には多くの小城があった。なかには物見櫓程度のものもあったようだが、鎌倉時代後期には後北条氏の領地であったこともあり、武蔵野と鎌倉とを結ぶ要所だった。 なるほど今でも高幡城址に立てば、周囲360度を一望できるのである。 朝、8時半、すでにリュックを背負ったハイカーも山道を登っていた。いたって静かな林のなかで私は、小さな地蔵尊像をたどるように小1時間散策した。梅雨どきには山紫陽花が群生することで有名なのだが、いまはツユクサやヌスビトハギ、それにマンジュシャゲがところどころに咲いているばかり。道には松ボックリがたくさん落ちていた。 ところで、私はふと奇妙なものに目をとめたのである。 初め、遠くから、梅の実の大きさの真っ赤に熟した木の実に、白いキノコが寄生しているのだと思った。赤い実は、虫に食われたかのように穴が開いていた。私はその赤い実が何であるかが気になり、また、その実からゾックリ茎を出したキノコの正体も気になった。で、近づいて、手に取った。 「???・・・なんだこりゃ?」 赤い実と思ったのは、キノコのカサだった。虫食いの穴から内側が見え、キノコの茎がカサに付いていた。それでは白いキノコと思ったのは・・・これもキノコだった。赤いカサの内側から出た茎が白いカサの内側にしっかりくっついて、つまり一体化している。が、白いカサの内側にはキノコ特有のヒダがないことから、どうやらこの白いカサは、赤いキノコの茎を保護する外套のようであった。 初めて見るキノコだった。私は大きな樫の枯れ葉を拾ってキノコをそっと包み、こわれないように胸のポケットに入れた。帰宅してから調べようと思って。 約束の用事をすませて急いで帰宅し、手持ちの図鑑を開いた。 私が所持している菌類図鑑は、保育社『標準原色図鑑全集14; 菌類』、 "A colour guide to familiar MUSHROOMS" By Dr. Mirko Svrček、および牧野富太郎『新日本植物圖鑑』である。 しかしいずれにも該当するキノコはみつからなかった。 ただ、根元の白い部分は、菌壷といわれるものであろうことが分かった。どんなキノコにもあるのではないが、「すっぽんたけ科」や「かごたけ科」、そして「まつたけ科」の「たまごてんぐたけ」(毒キノコ)にみられる「脚包」と呼ばれるものが、それらしかった。 赤いカサのキノコ本体は、「アカヤマタケ」あるいは「トガリベニヤマタケ」かと思われるが、カサの形状に関する記述からすると、断定はしかねる。 「アカヤマタケ」「トガリベニヤマタケ」はその名にも示されているように、円錐状のとがったカサをしている。成長が進むと開くということだが、私が採集してきたキノコのカサは、写真で示したように、全然とがってはいない。むしろ丸みを帯びた鳥卵状である。また「アカヤマタケ」「トガリベニヤマタケ」が、菌壷、ないし脚包をもっているかどうかも図鑑には説明がない。ただしカサは、触れると表面がやや粘液状でベタ付く、というのは同様である。 残念ながら、いまのところ、このキノコがなんであるかの判断は保留である。 ともかく画像をご覧いただこう。

Oct 5, 2012

コメント(0)

-

「昔の親しい顔」全訳

きのう抄訳して掲載したチャールズ・ラムの詩 "The Old Familiar Faces (昔の親しい顔)” を全訳してみた。 The Old Familiar Faces by Charles LambI have had Playmates, I have had CompanionsIn my days of childhood, in my joyful school-days ;All, all are gone, the old familiar faces.I have been laughing, I have been carousing,Drinking late, sitting late, with my bosom cronies ;All, all are gone, the old familiar faces.I loved a Love once, fairest among women :Closed are her doors on me, I must not see her ---All, all are gone, the old familiar faces.I have a friend , a kinder friend has no man :Like an ingrate, I left my friend abruptly ;Left him, to muse on the old familiar faces.Ghost-like I paced round the haunts of my childhood,Earth seem'd a desert I was bound to traverse,Seeking to find the old familiar faces.Friend of my bosom, thou more than a brother,Why wert not thou born in my father's dwelling?So might we talk of the old familiar faces.How some they have died, and some they have left me,And some are taken from me ; all are departed;All, all are gone, the old familiar faces. 昔の親しい顔 チャールズ・ラム遊び友達がいた、仲良しがいた子供のころに、楽しい学校時代に;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔笑いあった、ばか騒ぎもした遅くまで飲み、夜更かしして、心からの親友と共に;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔かつて恋をした、とびっきりの美人に彼女の家の扉はとざされ、会うことも許されなかった---みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔友達がいた、親切この上ない男恩知らずのように、私は不意に去ってしまった;別れて、昔の親しい顔を懐かしんでいるのだ幽霊のように子供のころの遊び場を歩き回ったその場所は砂漠のよう、私はめぐり歩いた昔の親しい顔をさがしながら心の友よ、君は兄弟以上君はなぜ私の父の家に生まれなかったのだ?そうすれば昔の親しい顔のことを語りあえたのにある者は死に、ある者は私から去って行き、またある者は連れ去られ、行ってしまった;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔 (訳:山田維史)

Oct 4, 2012

コメント(0)

-

未完の作品に再挑戦

午後から50号(91x117cm)のキャンヴァスに向かう。といっても新作ではない。老母の看護に専念するために描きかけのまま4年間放置してあったものだ。母が亡くなって6ヶ月、ようやく、未完の作品に再びとりかかろうという気力が出て来た。 普段は無音の環境で制作しているが、きょうはBGMを流す。初めはモーツァルトのピアノ・コンチェルト23番を。次にメンデルスゾーンのピアノ・コンチェルト1番。それからベートーベンのピアノ・コンチェルトを1番から5番まで。--------------------------------- 一昨日の日記を読みかえしてみて、チャールズ・ラム(Charles Lamb ; 1775-1834)の詩を思い出した。”The Old Familiar Faces"という一篇。 3行7連の詩だが、最初の2連と最終の7連だけちょっと翻訳してみる。 The Old Familiar Faces by Charles LambI have had Playmates, I have had CompanionsIn my days of childhood, in my joyful school-days;All, all are gone, the old familiar faces.I have been laughing, I have been carousing,Drinking late, sitting late, with my bosom cronies;All, all are gone, the old familiar faces.(略)How some they have died, and some they have left me,And some are taken from me ; all are departed;All, all are gone, the old familiar faces. 昔の親しい顔遊び友達がいた、仲良しがいた子供のころに、楽しい学校時代に;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔笑いあった、ばか騒ぎもした遅くまで飲み、夜更かしして、心からの親友と共に;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔ある者は死に、ある者は私から去って行き、またある者は連れ去られ、行ってしまった;みんな、みんな居なくなった、昔の親しい顔

Oct 3, 2012

コメント(0)

-

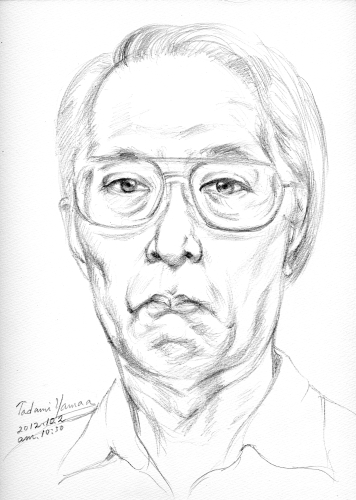

10月2日am10:30の自画像

10月2日am10:30の自画像

Oct 2, 2012

コメント(0)

-

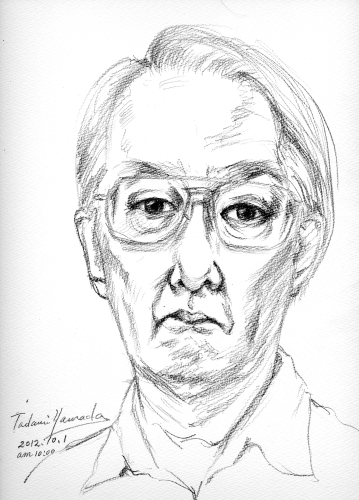

今日の自画像

私の母校、会津高等学校の同学年同窓会が夏前に開催されて、一昨日、その事後報告が送られてきた。 このブログで一度書いたことがあるが、添付された集合写真を見ても誰が誰だかまったく判断がつかない。代表幹事の言葉に、「まもなく古希を迎えるので」とあったので、それはそうなのだが、当惑してしまった。 自分で自分の有様に気づかないでいるかのように思われたのだ。 私は日記でも年齢を明かして書いている。自分自身を「年寄り」とまで表現してきた。・・・だが、じつのところ、病気をして肉体的なダメージを蒙ったこともないし、肉がたれさがっていることもないので、そこまで衰えているとはまったく思っていない。 もちろん、1年前から血圧日記を付け、一日の食事記録も付けたりしているので、自分の年齢ははっきり意識している。年寄りの冷や水などということはやらない。そういうことを無思慮にやって脳梗塞で半身麻痺になり死んでいった友人を見ているからでもある。 私たち同学年卒業生は295名だった。このたびの報告書によれば、すでに亡くなった者が、判明しているだけで27名だという。ずいぶん早い死だ、と思わずにはいられない。 中学時代の体育教師だった故S先生と40年振りに連絡がつき、お電話を下さったとき、「山田くんはヒョロヒョロしていたから、もう死んだんじゃあんめかと思っていた」と、おっしゃった。 「それが、いたって頑丈になってしまいまして・・・」と、私は応えたのだったが。 自画像日記と称して、1年間自画像をスケッチした時から14年が過ぎた。そろそろ再び自分の顔を見直してみようか、と思っていた矢先に、同窓会の写真がとどいたのだった。 きょうから10月である。きりがよいので、朝、さっそくスケッチブックを取り出して10分ほど描いてみた。描きながら、「なるほど、年寄りの顔だわい」と思った。今日の自画像

Oct 1, 2012

コメント(0)

-

台風一過

嵐去り洗濯物のならぶ朝 青穹 軍機見苦し台風一過の青き空

Oct 1, 2012

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0931 巨大投資銀行

- (2025-11-17 00:00:12)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 人魚族の集落から街へ向かう途中、海…

- (2025-11-17 08:02:07)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-