2008年08月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

異常気象を語る人へ

このところの異常気象を、人類への警鐘だの、祟りだののようにして言う方を見受けられるが、僕はその言い方は賛成出来ません。CO2を減らして地球温暖化を防ぎましょう。まではいいが雨が続いているからと不安になったり、神の罰だ!とまで考えが飛躍する方は、気象気圧の変動で例えば鬱のような精神状態になる人ではなかろうかと自分は推測しています。気象ノイローゼ、天変地異妄想症と言ってもいいかも知れないかな?「今の地球は氷河期になっているはずだが地球温暖化のせいで氷河期にならず、普通に暮らせていける」という話も聞いたことがあります。この話を本当とすると氷河期で多くの動物や人間が滅びていたかも知れないのに、゙地球温暖化様!゙のお陰で今こうしてブログなんかをビールを飲みながら書いていられるんです。この文章に反感を覚えた方!それと同じ感じを人類への警鐘説に僕は覚えているんですがいかがでしょう?

2008/08/31

-

雷雨

昨日の夜、東京はすごい雷雨でした。 今夜も来そうな雲行きです。 空のインドラ(インドの雷神:帝釈天)の蓄電ボルテージが上がっている感じです。 8月も終わりに近付いた今週は、 ずっと雨空が続いています。 すっかり外ヨガづいていたのに、しばらくお預けです。 「日焼けした肌が 美白肌にもどっちまうぜ~」(笑) 失礼しました。 みなさま良い週末を!

2008/08/30

-

今朝は呼吸体操~

今日はいつもより 多く寝ましたので、朝ヨガをする時間がなく、 公園の欅の下で 龍村式呼吸体操をしました。 これは沖ヨガにもともとあったものを 龍村先生が気功などの学びから 再編成したものです。 5つのゆったりした呼吸をしながらする体操で、 呼吸のときに動く、筋肉や骨格や神経網の働きを 良くする体操です。 これをやったあとは、胸やお腹がすっきりし 呼吸が深くなります。 この物理的な呼吸を深める龍村式呼吸体操と、気の働きを高める龍村式樹木呼吸法(気功)をセットで やると効果倍増です。 このブログでも、ラジヨガの解説の後 始めて見ようかと 思っています。 では皆様、今日も良い一日を! nobo∴合掌

2008/08/29

-

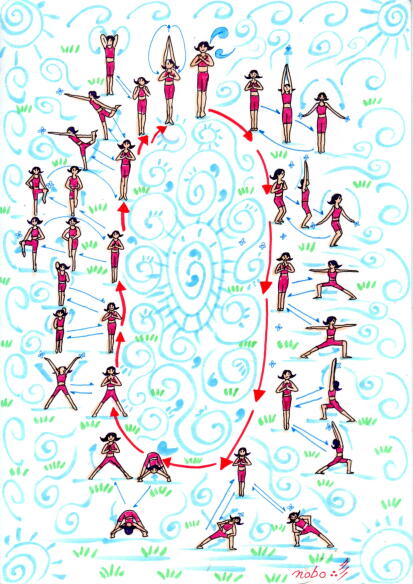

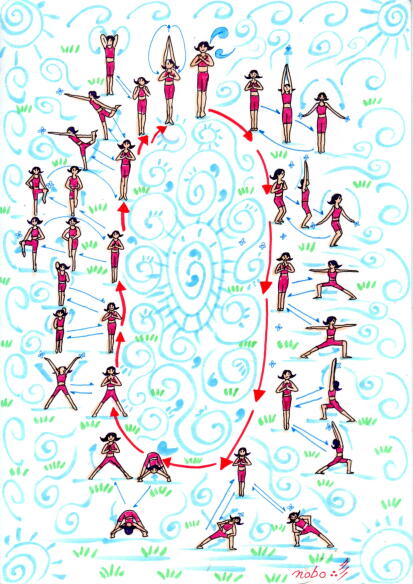

ラジヨガやってみよう3♪「簡単太陽礼拝2」

おはようございます!ラジヨガの時間です♪きょうは、ラジヨガ体操解説3番目の動き”簡単な太陽礼拝2”です。前回の”簡単な太陽礼拝1”↓につづき、合掌姿勢から↓息を吸い~合掌した手をこんどは横に開き膝を曲げ腰を低くします。下から上に大きく両手を回すように上げ頭上で合掌。そして息を吐きながら合掌した手を胸前に下ろしながら、膝を伸ばし元の立ち姿勢に戻ります。この動きを4回繰り返します。 *これが、ラジヨガ3番目の動きです。 2番目がスーリヤナマスカーラA(太陽礼拝)の 最初の動きを簡略化したもので、 この3番目の動きは”スーリヤナマスカーラB”の 動きの最初を簡略化した 呼吸体操といえます。ポーズでいうと ウトゥカタアサナ(チェアポーズ)です。4拍でリズムをとってやってみましょうタン♪タン♪で吸って両手を横に開き膝を曲げ頭上で合掌。タン♪タン♪で息を吐き、合掌した手を降ろし、膝を伸ばします。 (ここでニコッと笑顔) タン♪タン♪で吸って動作。タン♪タン♪で吐いて動作。タン♪タン♪で吸って動作。タン♪タン♪で吐いて動作。タン♪タン♪で吸って動作。タン♪タン♪で吐いて動作。ラジヨガ3番目の動きもOKですね~。 *Q ラジヨガの呼吸は? A ラジヨガの呼吸で息を吐くとき、吸う時は 鼻から吸って、鼻から出す呼吸がいいと思います。 アシュタンガヨガがベースになっているからです。 でもそれでは呼吸が苦しい方は口から息をコントロールして 吐きながら体操して下さい。 気持ち良く呼吸して、気持ち良く動くを優先しましょう。 *Q 頭上に手を上げたとき視線も頭上の手を見るのか? A ドリシュティですね。これもそれをやると キツイ方は無理をしないでください。 動きも正しいとか間違いとかより 動いているうちに楽しく笑顔が出てくるのが 本当の”ラジヨガ的正解”です♪ 宿題 「下のイラストの間違いを探して見ましょう。」答えは次回のラジヨガの時間に(^o^)丿 以上・IYC認定ラジヨガ講師 nobo∴\(^U^)/ラジヨガやってみよう3♪「簡単太陽礼拝2」

2008/08/27

-

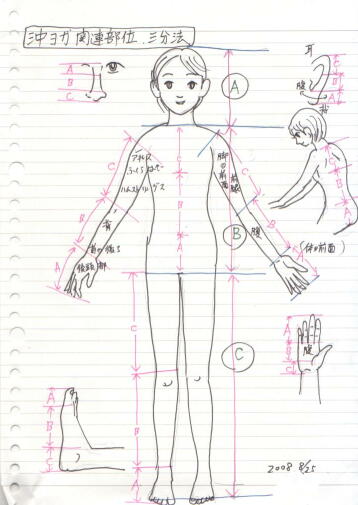

沖ヨガ関連部位三分法

先日習った、沖ヨガ関連部位三分法をイラストしてノートにまとめてみました。とくにここでは解説はしませんが講座に参加されていた方ならわかりますね。

2008/08/26

-

龍村修先生☆ヨガ修正法講座

きのうは龍村修先生のヨガ修正法講座に参加してきました。午前の部(10時半~13時)は、骨盤修正法。まず目をつぶり大きく手足を動かすその場足踏み。基準点よりどう動くかで、体のゆがみの判断のひとつとします。これは体重の掛かり方を示しています。前に体重が掛かる人は、前にいつのまにか進んでいますし後ろ踵に体重が掛かる人は、後ろに進みます。それと左右の差が加わると斜めや回転の移動がプラスします。そして、二人組みになり、相手の体のゆがみチェックを診断表に書き込みます。目をつぶり立ったときの体の揺れ。腕・肩・胸・腰の左右差首の傾きなどなどを見ます。両手を上げて立ったとき、立ち前屈、立ち上体反らしの時の体の左右差などもチェックします。その後”5つのゆがみのタイプ”をもとにした、ヨガ骨盤修正を教わりました。これは養成コースのとき習ってはいるんですが、身についているとはいかないので、この機会に、もっと研究して身につけていきたいと思います。30分の休憩があり、軽い食事ぐらいとってという事なのでビルのコンビニで、おにぎり一個とお茶を買って食事。午後(13時半~16時)は関連部位使用の修正法。関連部位とは、沖ヨガで使われる考えで、 「人体は宇宙である。 そして人体の部分は人体の全体を含んでいる。」というヨガや古代医学&科学の考えをもとにする体の離れた所の操作で問題のあるところをほぐしたり、動きをよくするものです。今回は三分法という、関連部位の考えを教わりました。これを使うと、どの体の部分でも全身に対応する部分を見つけられる考えです。ヨガアサナ(ポーズ)をするときの問題点の質問をもとに実習は進められました。例えば、鋤のポーズ(ハラアサナ)や肩立ちのポーズ(サルバンガアサナ)で首や背の上部が硬くうまくポーズが出来ないという質問に首や背の上部に関係する関連部位を”脚”や”腕”に三分法の考えで見つけそこを刺激します。そうすると劇的にポーズがやりやすく、きれいなポーズが出来るようになるのです。自分はアシュタンガヨガの苦手ポーズの克服にこれを活用しているんです。無理やりストレッチでは体を壊しますから・・開脚前屈(ウパビシュタコーナ)や胎児のポーズ(ガルバピンダ)やクックタアサナ(雄鶏のポーズ)マリーチアサナDやバッダパドマアサナ(締めた蓮華坐)などが出来るようになったのは毎日の自主練に加え”沖ヨガ関連部位”の活用があってのことです。関連部位は、すばらしいヨガの財産です。ぜひ龍村修先生始め、経験の深い沖ヨガの先生に学ばれることをお勧めします。 きのうは、myuさんと待ち合わせお茶をして会場まで行きました。 とても目が澄んでいる落着いた感じの人です。 でも激しいヨガが好きだと言います。 熱いものを心に秘めた人なんですね。 こんど、養成同期の”やよぽん”とアシュタンガヨガに 行く話もしましたので みんなで行けたらいいですね。また、きのう出合った皆様ありがとうございました。 感謝(合掌)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK龍村修先生☆ヨガ修正法講座

2008/08/25

-

今日は特別ヨガセミナーに

今日は龍村先生の特別セミナーがあるので、赤坂に行きます。午前、午後の2部構成で午前は骨盤調整修正法。午後は関連部位使用修正法。修正法というのは沖ヨガの3大行法(と自分は考えている)のひとつでヨガの動きを使った整体法といえば一般に分かりやすいかと思います。これをまとめて一日集中して学べるのは、めったにない事なので、感性の回路を全開にして学んできます。また会場にはヨガ友達や、養成の同期生も来ているだろうし、このブログに最近来ていただいているmyuさんも参加されるそうで、みんなに会えるのも楽しみです。では行ってきます~(^-^)v

2008/08/24

-

日光は体に悪いか?☆ヨガ考察

「紫外線は皮膚がんになる。」太陽の光は、こういうと悪者みたいになりますね。僕も最近はこういう考えの元日焼けしないように、していたんですが、免疫学の阿保徹先生の本を読んで考えをちょっと変えてみました。日光は体に悪いという学説は日光に弱い白人に当てはめて展開されたものだそうです。人類は、住むところにより日光に強い人たち、アフリカやアーストラリア、アメリカのネィテイブの方々もいるし、学問の世界で主流の白人さんたちは、本来日光の弱い地球の地方に住んでいたものが、地球全体に進出して、強い日光が降り注ぐ、アメリカのカリフォルニアとかに住むようになったので、日光による障害が出ているようです。そして私たち日本人(黄色人種)は日光に強い人種(黒人)と日光に弱い人種(白人)の中間の日光に対する適応性をもっている。だから白人の理論がそのまま当てはまるものではない。こういうことらしいです。 「太陽を充分に当たることが日本人の健康法といえるでしょう。」 病気は自分で治す 免疫学101の処方箋 阿保徹 新潮文庫副交感神経は、リラックスや消化のとき働く自律神経ですが子供などは、その働きが優位になりすぎるとアトピーなどの皮膚免疫疾患や気管支ぜんそくなどを起こすようです。こういう子供は日光を浴びて遊ぶのが良いそうです。自己を守る反応や行動が過剰になっている状態でしょうか。免疫でも精神的にでも、体に出るとアレルギー疾患心にでるとうつ病や引きこもりこれらが副交感神経が優位になりすぎたときの弊害で、そのときの対処が交感神経刺激の日光を浴びることらしいです。これをヨガのスタイルに当てはめてみてみます。(*以下は自分の考察です。)鬱の人が室内でリラックス系のヨガばかりやると、その症状を更進させてしまう可能性があります。アレルギー疾患の人もそうです。ゆったりヨガで鼻が詰まる人!や気分が落ち込む方!は考えたほうがいいですね。こういう人は朝の日の光を浴びてリズミカルに動くラジオ体操や、リズミカルなヨガ体操のラジヨガ。そのものずばり”太陽礼拝(スーリヤナマスカーラ)” をメインとしたヴィンヤーサ系のヨガがいいんではないでしょうか。適度な交感神経系の刺激のヨガ(*注)です。自分も花粉症で春になるとつらかったんですがアシュタンガヨガをやるようになってそれが改善されてきました。 *注 すべての体にいいものでも過剰は害になります。

2008/08/17

-

熱によるヨガ浄化と阿保免疫学

今日も外ヨガをしました。今週は夏のお日様を浴び、ヨガしようとずっと毎日、外で太陽礼拝から始まるアシュタンガヨガをメインにやってきました。だいぶ日に焼けましたが、体に悪いと思わないで、太陽に感謝を先にすると、心身にいいんではないでしょうか。また1時間から2時間のヨガの自主錬のときは水も口にしません。これはアシュタンガヨガの考えです。スポーツ生理学理論からすると無謀でしょう。でもこれも熱による浄化だと僕は考えます。体温と免疫と神経の関係を免疫学の阿保先生の本で勉強しています。それには冷えや冷たい飲食物から免疫の働きが下がり、さまざまな病気を引き起こすメカニズムが説かれてます。僕は今、その阿保理論とアシュタンガヨガの浄化理論が一致するんではないかと、研究しています。激しく難しいヨガアサナにより、冬でも汗びっしょりになるアシュタンガヨガがみずからそのメニューをヨガチキツァ(ヨガ療法)だとしている事は、パッタビジョイス師の著書「ヨガマーラ」に書かれていることです。水をプラクティス(レッスン)時に飲まないアシュタンガヨガ。体温の上昇で免疫系が活性化し、血液もじつは細胞同士の電荷によりくっつきドロドロになっている。またそれも体温に関係しているとする阿保先生の研究!これが僕の中でひとつになっているんです。この阿保理論を教えてくれたのがじつは龍村先生です。龍村先生と阿保先生のお二人はこれから共同で活動される計画があるようです。医学とヨガの実力者が組んでされる活動!すごく期待しています。僕は僕で自分の実践の中から阿保理論を見ていこうと思っています。

2008/08/16

-

残暑お見舞い・近況報告

みなさまお元気でしょうか。 夏も盛りを過ぎ 朝夕には、涼しい風も吹くようになりました。 僕は夏!お盆にもかかわらず いつもと一緒の仕事の毎日を送っています。 そこで行く夏を 少しでも掴まえようと、 今週の朝ヨガは 外でしています。 今日はクローバーの原っぱの上でしました。 赤とんぼがいっぱい飛んでいました。 近くのクローバーの花には蜜蜂や紋白蝶が止まり・・・ 一直線に横切り飛ぶのは薄青色のトンボ、シオカラトンボ。 少し離れた所には 欅と楠が木陰をつくっています。 全部見える風景が なぜか愛しく見えます。 みんなそれぞれの生を営んでいて この空間は調和がとれている。 そんな事を肌に感じた、朝ヨガの時間でした。 まだまだ暑い日も つづきます。 みなさま健康に気をつけて下さいませ。

2008/08/13

-

休みます!

いろいろと最近疲れ気味ですので・・・ブログは夏休みをいただきます。 (夜中に書いた文章から余計な所はカットしました。)ではみなさま、よい夏を♪!

2008/08/08

-

バストリカとカパラバディ

「追記2011 4月18日(1)カパーラバーディは吐くときだけ腹筋を収縮させます。吸うときは、自然に緩めます。(2)バストリカは吐くときも、吸うときも積極的に腹筋を収縮させます。 追記以上」ヨガ呼吸法の「”バストリカ”と”カパラバディ”はどこが違うの?」花夢衣さんから御質問をいただきました。うん~そのへん自分も曖昧でした。バストリカ(鞴:ふいご呼吸)でもいろいろあるし 1、両鼻からお腹を動かしながら、 激しく息を出し入れするバストリカもあれば 2、片鼻交互呼吸でするバストリカもあります。おなじく1の両鼻でするカパラバディ(頭蓋の光)もあるし2の片鼻交互でするカパラバディもあります。おなじものを呼吸法(プラーナーヤマ)ではバストリカ浄化法(クリヤ)ではカパラバディと呼んでいるようでもあります。この辺はハタヨガの古典同士の記述の違い、解釈の違いから来ています。(ハタヨーガプラディーピカーとゲーランダサンヒター)それでは近代ハタヨガの主流の一つアイアンガーヨガではどう説明しているか。「ヨガ呼吸・冥想百科」の記述をまとめてみました。 バストリカ 第1段階は 両鼻を使った、ゆっくりとしたふいご呼吸。 第2段階は 指で鼻の穴を少し閉じて強い両鼻ふいご呼吸。 第3段階は 1回の呼吸ごと左右の鼻を切り替える、 片鼻交互の強いふいご呼吸。 第4段階は 数回ごとに”左入れ右出し”と”右入れ左出し”を 切り替える片鼻交互の強いふいご呼吸。 各段階ともクンバカ(止息)やウジャイ呼吸を適宜入れていく。 カパラバディ バストゥリカとほぼ同じであるが、呼気は激しく、 吸気はゆっくり行なうもの。 力強い呼気→軽いクンバカ→ゆっくり吸気を繰り返す。 鼻の使い方など段階的なものは バストリカの段階と同じです。また以前、長谷川智先生(心身技術研究所副所長)のワークショップでは、バストリカはエネルギーを下に降ろしていくカパラバディは上に上げていくと教わりました。

2008/08/07

-

今日は・・

今日はここに娘の試合の応援に行ってました。 日本武道館。東京オリンピックの柔道会場だったかな? 武道がスポーツ化して置いてきてしまったもの。 理想としての平和と、 格闘、殺傷技術としての武術。 たんに甘い口先だけの論議では 結論が出ないものです。 武道家としての自分と ヨギ(アヒムサ:非暴力)の自分は 両立できるか? わかりません。 娘は、今日の試合で小学5・6年生の部で全日本3位になりました。

2008/08/06

-

ラジヨガやってみよう2♪「簡単太陽礼拝1」

はいみなさん、おはようございます!ラジヨガの時間です♪ラジヨガ体操解説2番目の動き”簡単な太陽礼拝1”を。前回の”胸に手をあて呼吸”の後、そのままの合掌姿勢から息を吸い~合掌した手を頭上に伸ばし一旦左右に開き下回しで息を吐きながらまた胸前で合掌。立って平泳ぎのような動きです。これを4回繰り返します。*これもそうですが、ラジヨガは 一般の深呼吸や太陽礼拝のようにゆっくりした動きでなく、 普通の呼吸の早めの動きをします。 4拍でリズムをとってみましょう タン♪タン♪で吸う動作、 タン♪タン♪で吐く動作。 また タン♪タン♪で吸う動作、 タン♪タン♪で吐く動作。OKですね~。それではそこを、やってみましょう♪d(^-^)1 吸って上にあげ 吐いて平泳ぎ、また合掌。2 吸って上~ 吐いて開いて~合掌 動きの説明はもういいですねV(^-^)3 吸って~ 吐いて~4 吸って~ 吐いて~はい今回はそこまでみなさんOKですね。質問はコメント欄へどうぞ~つづく 以上・IYC認定ラジヨガ講師 nobo∴\(^=^)/ラジヨガやってみよう2♪「簡単太陽礼拝1」

2008/08/06

-

真夜中日記

夜道を歩いて帰って来ると、いろんな生き物に会う。生き物を命を持つ仲間として見るのもヨガの考えだから・・・・春なら土から出て来た蛙。暑い夏には土から耐え切れず出てきて道路を移動中のミミズたち。(小動物が苦手な人は゛手のひらに太陽を゛の曲を口ずさみながら読んでね。)~・~・~・~この前は狸を見る。(一応僕の住んでいるのは東京23区内。)あと街灯にヒラヒラ浮かぶ影はコウモリ。弱って落ちている蝉。その蝉をくわえた猫。 一句詠む。 「夏の夜に 蝉をくわえた 猫を見る」 「蝉猫に ほほ笑み送る 女居る」夏の夜の女性はみんなきれいに見えるな~ ほらまた脱線した!((^_^;)

2008/08/06

-

ラジヨガやってみよう1♪「胸に手をあて深呼吸」

さあ!ラジヨガをしてみましょう♪本当は、ラジヨガは曲(Magic Garden:デーナハンチャード作詞作曲)があり、それに合わせてやるんですが、ここでの解説は、カウントと呼吸に合わせやることにします。はじめに注意事項を読んで下さい。 ・服装は動きやすい服装がいいんですが。 着替えられない人、お仕事中の合間にとかいう方は そのままで。 脚を開く動きのときに、ズボンを破かないように 加減してください。d(^-^) ・動けない動作、姿勢が出てきたら 呼吸だけでもいいです。 動かせるところがあるんなら、 そこをリズムと呼吸に合わせ動かしてみてください。 ・こういうヨガや体操は食後より食前に やりましょう~。 ・呼吸は鼻で出し入れするのがいいんですが、 それで苦しい方は口で吐き 鼻から吸うようにして見てください。 ・一番大事なのは、ラジヨガを楽しむ気持ち 笑顔を作ってみる姿勢!♪ 以上~OK~?では始めま~す。今回は1番目の動き、「胸に手をあて深呼吸」です。立ち姿勢で、脚を閉じられる方は閉じてみて開いていたほうが良い方は開いたままで~1・息を吸って気持ちの準備。 息を吐きながら、胸を抱えるように手を当て交差します。2・吸って~吐いて~(自然な長さでOK)3・吸って~吐いて~4・吸って~ 吐いて~腕を開き胸前で手を合わせ合掌~胸に手をあて呼吸の動き、心臓の動き生きてる自分を感じて下さい。 自分でカウントするなら 呼吸のひとつを ”ひと~~”で吸い、”つ~~~”で吐くという風にすると やりやすいかな。 それを”よ~~~つ~~”までカウントします。 ひと~つでポーズに入り ふた~つ、みっ~つはポーズ維持して呼吸 よ~~つで合掌立ち姿勢に戻るのが ラジヨガの基本的な動きです。つづく 以上・IYC認定ラジヨガ講師 nobo∴\(^=^)/ラジヨガやってみよう1♪「胸に手をあて深呼吸」

2008/08/05

-

真夜中ヨガ日記

先ほど家に帰り風呂あがりにこれを書いている。湯船のなかでガルバピンダアサナや、クックタアサナの練習などするときもあるが、今日はしていない。(いい子はマネしちゃ危険です。このポーズは手足をホールドしているので溺れたり、のぼせたりする恐れあり!)まあ自分は゛どこでもヨガ゛の研究をしているわけで!(笑)てなわけで~真夜中ヨガ日記でした。 myuさん♪見てるか~(ミッドナイトサービス)

2008/08/05

-

電車で呼吸法3☆横隔膜直結!

前回は、お腹を絞って胸を広げる胸式呼吸(ヨガ呼吸・ウジャイ”勝利の呼吸”の応用)で肺を広げ、呼吸に伴う骨格や筋肉がよく動くようにしてみました。いかがでしょう。胸を開くことにより、活動的な気持ちや、おおらかな気持ちが出てくることに気づいたでしょうか(*^_^*)今回は、横隔膜を意識した腹式呼吸を説明します。横隔膜というのは、肺を中心とした体の胸部(胸の部屋)と、消化器官を中心とした腹部(お腹の部屋)を隔てる壁で、呼吸に大きく関わっています。(胸圧と腹圧の関係)この横隔膜が、息を吸う時下に下がり肺の下部を大きく広げ肺の中を陰圧にし空気を吸い込ませる働きをするのです。では息を一度大きく吐き、お腹を凹ませてみてください。凹ませたお腹が、横隔膜を押し上げます。ここでお腹の皮と横隔膜が動きで直結したようにイメージしてみてください。お腹を膨らませると横隔膜を引き下げ~肺を下に広げ~~空気が入ってきます。お腹を凹ませると横隔膜を押し上げ~肺を元の形に戻し~肺から空気を追い出します。これを今回は鼻で吸い鼻から出す呼吸で行ないます。吸う長さと、吐く時間は同じ長さでいきましょう。1・2.3・4でお腹を凹ませ息を出し、5・6・7・8でお腹を膨らませ息を吸います。早すぎず遅すぎない、気持ちいいリズムでこれを繰り返します。お腹と肺を結ぶ身体感覚がわかって来ますねd(^-^) (参考:この横隔膜直結呼吸のコツで 小刻みに息を出しいれするヨガ呼吸がバストリカ ふいご呼吸です。)では今日も電車の中でヨガ呼吸して元気でいきましょう~~あ~家でやってもいいですよ(笑)

2008/08/04

-

夏祭り!

今日は僕の田舎の神社(北方諏方神社)の夏祭りの日。また仕事先の周辺も夏祭りでした。東京の下町として有名な、この街のあちこちに、お御輿や子供山車が沢山出ていました。住吉神社のお祭りだそうです。家々は、∴の紋と白鷺?が描かれた提灯を玄関の軒下に提げている。ん~住吉神社って?僕の知識には無い!帰って調べよう。!豊川稲荷には詳しいんですが~(^-^)ねえ、kuuさん♪nobo∴

2008/08/03

-

丸秘最新情報!☆龍村先生特別ヨガ講座のお知らせ

龍村先生特別ヨガ講座のお知らせ!まだ。一般には発表になっていません(なおこの記事を書くことは先生の許可を得ています。)が私のヨガの先生、龍村修先生が8月24日日曜、午前と午後に分けて特別講座(ワークショップ)を赤坂において催されます。内容は”ヨガ修正法”と”関連部位”についてです。午前と午後は違う内容の2部構成です。この機会に、ここをご覧の皆様に、日本を代表するヨガマスターの一人、龍村先生の人と実力に触れていただきたいと思います。申し込み・問い合わせは↓龍村ヨガ研究所の中のメールフォームからメールを送ってください。件名は8月24日講座申し込みまたは8月24日講座問い合わせ龍村ヨガ研究所のホームページにもまだ書いてない情報です。メール内に”心身爽快ヨガノート”で見た旨を書き添えて下さい。

2008/08/03

-

電車で呼吸法2☆胸を広げる

前回の、息を整えるため使った”口でゆっくり吐き出し鼻から吸う呼吸法”は龍村式呼吸法の”浄化呼吸”の応用です。「もっとも、はやく体の悪いもの 悪い氣、疲れなどを排出するのがこの方法。」と龍村先生はおっしゃっています。龍村式浄化呼吸は、この呼吸に身体意識イメージを加えて行ないます。続いて第2回は”胸を広げる”です。今回は胸式呼吸で行ないます。吐く息は口からでも、鼻からでもいいです。ただし吸う息は鼻からです。朝起きて縮まっていた胸を広げ、呼吸を深くするためのウォーミングアップをします。息をゆっくり吐き~吸いながらお腹を締めていきます。それに応じ骨盤の底も上に向け締まっていきます。 様々な動作はお腹を締め、 腹横筋(腹巻のように腹部を覆う)をホールドすることから スイッチが入るのです。 腹横筋に連動して骨盤底筋群も持ち上がります。 これをヨガでは バンダ(ウッディヤナバンダ:腹部を締める。 ムーラバンダ:骨盤底、肛門会陰部を締める。)といって重視します。お腹、腰を締めた分の氣が胸の方に上がってくるそんな感じでお腹を締めたまま鼻から息を吸い込みます。胸を広げていきましょう。 ・気分を爽快にし、大らかなにする方法です。 ・肺を広げ、呼吸に伴う骨格や、筋肉(呼吸筋群)を 良く動くようにします。つぎに息を吐くときは少しだけお腹をゆるめ吸う時にお腹を締め胸を広げるを繰り返します。胸の広がり、動きの前後の膨らみ横の膨らみ、上下(特に上)の膨らみを観察(内観)して下さい。

2008/08/01

全21件 (21件中 1-21件目)

1