PR

X

Free Space

〖政治の貧困〗緊急銃猟って、政府、国会の無為無策の結晶か?

〖政治の貧困〗公共事業の誘致が地域政党の生きる道?万博の次は副首都?

〖政治の貧困〗物価高対策はどうなるの?理屈が破綻している?

〖OCNモバイルONE〗そろそろ終了が近いのか?格安SIMサービスの弱点を利用して解約させるのか??非論理的で驚愕の対応!

〖超便利なTailscale VPN〗ロケフリ、アニメロッカーだけでなく、RDPも便利に

【消費税減税】消費税減税に反対の構図とは?

【ソニーロケフリのDDNS終了】ソニーのロケフリのDDNS(ダイナミックDNS)サービス停止後にロケフリを利用する方法

【OCNモバイル】末期に突入なのか?SIM不良って何?

【ミニPC】もうミニパソコンでええやん(いいじゃん)という感じです

【能登半島地震】無法地帯に4G防犯カメラ

〖政治の貧困〗公共事業の誘致が地域政党の生きる道?万博の次は副首都?

〖政治の貧困〗物価高対策はどうなるの?理屈が破綻している?

〖OCNモバイルONE〗そろそろ終了が近いのか?格安SIMサービスの弱点を利用して解約させるのか??非論理的で驚愕の対応!

〖超便利なTailscale VPN〗ロケフリ、アニメロッカーだけでなく、RDPも便利に

【消費税減税】消費税減税に反対の構図とは?

【ソニーロケフリのDDNS終了】ソニーのロケフリのDDNS(ダイナミックDNS)サービス停止後にロケフリを利用する方法

【OCNモバイル】末期に突入なのか?SIM不良って何?

【ミニPC】もうミニパソコンでええやん(いいじゃん)という感じです

【能登半島地震】無法地帯に4G防犯カメラ

テーマ: 医療・健康ニュース(4172)

カテゴリ: データ分析

新型コロナウイルスの

都道府県別の感染状況のデータと、総務省家計調査(二人以上世帯)の都道府県別(県庁所在市別)の、食品の世帯員1人当たり消費金額のデータ(2017年~2019年平均)との相関関係を見てみました。

食品の世帯員1人当たり消費金額のデータは、普段の食生活を見るものとして、2017年~2019年の平均値のデータを使用しています。

今後、重回帰分析なども試してみたいと思いますが、最初に、都道府県別の「人口10万人あたりの感染確認者数」や「10万人あたりの死亡者数」と各食品の消費額の相関を見たいと思います。死亡者数は年齢構成で補正したいところですが、難しいので、元の数字のままです。

なお、この種の分析では、交絡因子などが山ほどあるはずなので、結論が出ることはありません。ウソのようで、本当かどうかもわからないような話です。

また、感染確認者数は、人口密度の高い大都市部で多いので、単に大都市圏とそれ以外の食品消費額の傾向の違いを見ているのに過ぎないのかもしれません。

したがって、「もしかしたら、何かヒントがあるかもしれない」という程度のものでしかないことを最初にお断りしておきます。

感染確認者数や死亡者数と正の相関関係にある食品は?

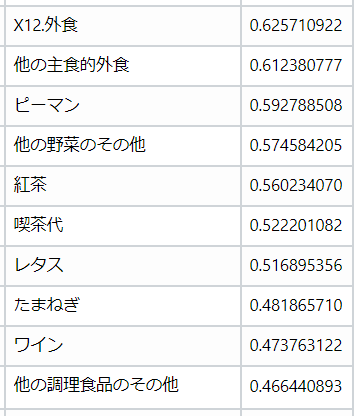

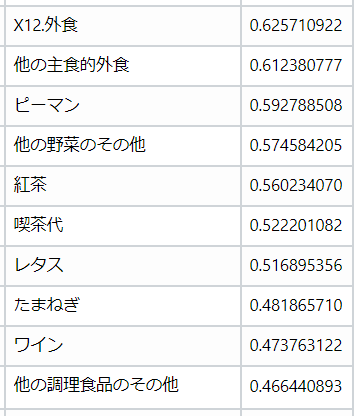

↓10万人あたりの感染確認者数との相関係数

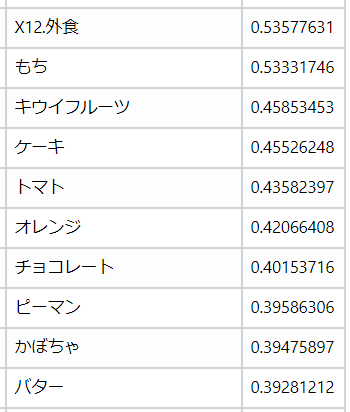

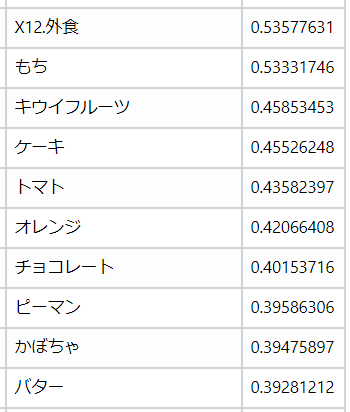

↓10万人あたりの死亡者数との相関係数

まず、「外食」は、 感染状況と正の相関が高くなっています。相関係数は高い値です。

やはり、感染は都市部で拡大しているので、大都市圏で多い外食費と感染が正の相関にあっても当然なのかもしれません。

その他、感染確認者数や死亡者数と正の相関が高い食品も大都市で消費額が多いだけなのかもしれません。例えば、ピーマンとかは、大都市部で消費額が大きいだけだと思います。何か、洋風の食品が上位にあるようです。

「もち」も大都市圏以外では店で購入せずに、自分で作ったりする、ということでしょうか。

なお、外食について深読みをすると、外食よりも内食が多い方が、栄養バランスがとれている食事になっていて、免疫力の向上につながっている可能性があるということなのかもしれません。

あるいは、「外食」という行動における「感染リスク」を考えると、栄養の問題ではなく、外食頻度の違いが感染状況に影響している可能性も考えられます。

当初、免疫力を高める食品についての情報が得られるかもしれない、と思ったりもしていましたが、会食などでの感染リスクが高いそうなので、 外食費と感染確認者数に高い正の相関が見られるということは、 「食品の種類」ではなく、「外食」という行動のリスクの面から相関を考えることが適切なのかもしれません。

負の相関の食品は?

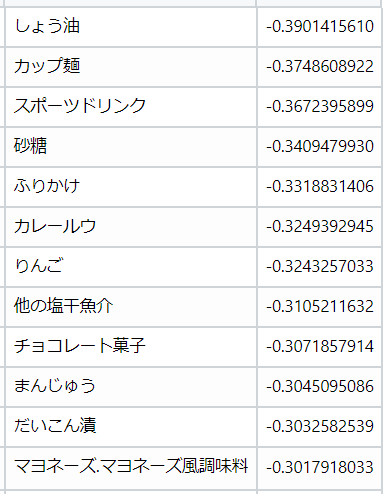

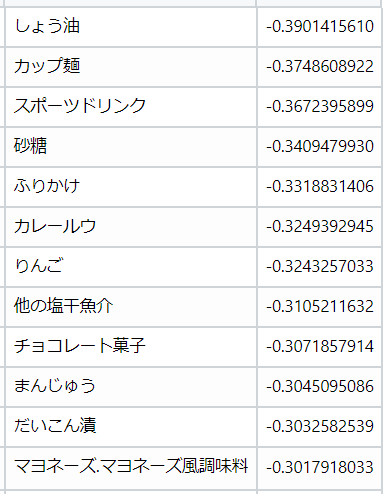

↓10万人あたりの感染確認者数との相関係数

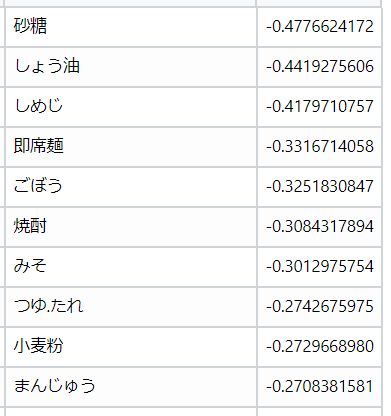

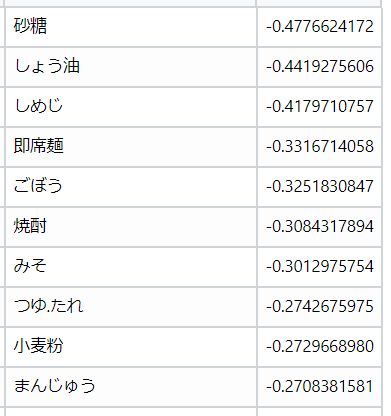

↓10万人あたりの死亡者数との相関係数

この場合も、大都市部以外で消費額が多い食品などが負の相関になっているだけかもしれません。

とりあえず、負の相関にある食品を見ると、例えば、カップ麺が負の相関にあります。

つまり、カップ麺の消費額が多い地域では、感染確認者数が少ない傾向があるということになっています。

カップ麺の場合は、所得額との相関があるという説もあり、単に所得額の地域差によるもの、という可能性もあります。

また、しょう油も負の相関にあります。しょう油の消費額の多さは、単に内食が多いということを示しているのかもしれませんが、無理やり深読みすると、しょう油に含まれる「多糖類」に意味があるのかもしれません。

もしかすると、カップ麺に添加されている「増粘多糖類」が、手がかりになるのかもしれません。新型コロナの封じ込めに成功していると言われる韓国も即席麺消費量が多いようです。

レムデシビルを上回る効果があるとも言われる「フコイダン」も海藻由来の「多糖類」の一種です。

または、カップ麺に添加されているビタミンB1、B2などの成分が影響しているのかもしれませんが、負の相関の理由はわかりません。

なお、カップ麺の消費額と「外食」の相関係数は「-0.373」で、負の相関が見られます。

確かに、この6月の家計調査の結果でも、食事代や飲酒代が減少し、即席麺やパスタが増加していることからしても、「カップ麺」と「外食」の関係は、行動様式の側面から見た方がよさそうです。

カップ麺の消費額が多いことが、外食頻度が少ないことの半面であるとすれば、やはり、栄養面の問題ではなく、行動様式におけるリスクの問題なのかもしれません。

なお、10万人当たり死亡者数との負の相関の上位で、「ごぼう」が挙がっていますが、「ごぼう」は腸内環境を整えて、免疫力を高めると言われているので、これは、妥当なところなのかもしれません。

いずれにしても、上記の相関分析の内容は、大都市圏の洋風の食生活と大都市圏以外の和風の食生活といった食生活のスタイルの違いが反映されているだけなのかもしれませんが、1周回って、まさに食生活のスタイルの違いが感染状況に関係している可能性もあるのかもしれません。

最近の感染拡大は、巣ごもりでの「カップ麺」に飽きてきた人が外食に戻ってきていることが背景にあるのかもしれません。

食品の世帯員1人当たり消費金額のデータは、普段の食生活を見るものとして、2017年~2019年の平均値のデータを使用しています。

今後、重回帰分析なども試してみたいと思いますが、最初に、都道府県別の「人口10万人あたりの感染確認者数」や「10万人あたりの死亡者数」と各食品の消費額の相関を見たいと思います。死亡者数は年齢構成で補正したいところですが、難しいので、元の数字のままです。

なお、この種の分析では、交絡因子などが山ほどあるはずなので、結論が出ることはありません。ウソのようで、本当かどうかもわからないような話です。

また、感染確認者数は、人口密度の高い大都市部で多いので、単に大都市圏とそれ以外の食品消費額の傾向の違いを見ているのに過ぎないのかもしれません。

したがって、「もしかしたら、何かヒントがあるかもしれない」という程度のものでしかないことを最初にお断りしておきます。

感染確認者数や死亡者数と正の相関関係にある食品は?

↓10万人あたりの感染確認者数との相関係数

↓10万人あたりの死亡者数との相関係数

まず、「外食」は、 感染状況と正の相関が高くなっています。相関係数は高い値です。

やはり、感染は都市部で拡大しているので、大都市圏で多い外食費と感染が正の相関にあっても当然なのかもしれません。

その他、感染確認者数や死亡者数と正の相関が高い食品も大都市で消費額が多いだけなのかもしれません。例えば、ピーマンとかは、大都市部で消費額が大きいだけだと思います。何か、洋風の食品が上位にあるようです。

「もち」も大都市圏以外では店で購入せずに、自分で作ったりする、ということでしょうか。

なお、外食について深読みをすると、外食よりも内食が多い方が、栄養バランスがとれている食事になっていて、免疫力の向上につながっている可能性があるということなのかもしれません。

あるいは、「外食」という行動における「感染リスク」を考えると、栄養の問題ではなく、外食頻度の違いが感染状況に影響している可能性も考えられます。

当初、免疫力を高める食品についての情報が得られるかもしれない、と思ったりもしていましたが、会食などでの感染リスクが高いそうなので、 外食費と感染確認者数に高い正の相関が見られるということは、 「食品の種類」ではなく、「外食」という行動のリスクの面から相関を考えることが適切なのかもしれません。

負の相関の食品は?

↓10万人あたりの感染確認者数との相関係数

↓10万人あたりの死亡者数との相関係数

この場合も、大都市部以外で消費額が多い食品などが負の相関になっているだけかもしれません。

とりあえず、負の相関にある食品を見ると、例えば、カップ麺が負の相関にあります。

つまり、カップ麺の消費額が多い地域では、感染確認者数が少ない傾向があるということになっています。

カップ麺の場合は、所得額との相関があるという説もあり、単に所得額の地域差によるもの、という可能性もあります。

また、しょう油も負の相関にあります。しょう油の消費額の多さは、単に内食が多いということを示しているのかもしれませんが、無理やり深読みすると、しょう油に含まれる「多糖類」に意味があるのかもしれません。

もしかすると、カップ麺に添加されている「増粘多糖類」が、手がかりになるのかもしれません。新型コロナの封じ込めに成功していると言われる韓国も即席麺消費量が多いようです。

レムデシビルを上回る効果があるとも言われる「フコイダン」も海藻由来の「多糖類」の一種です。

または、カップ麺に添加されているビタミンB1、B2などの成分が影響しているのかもしれませんが、負の相関の理由はわかりません。

なお、カップ麺の消費額と「外食」の相関係数は「-0.373」で、負の相関が見られます。

確かに、この6月の家計調査の結果でも、食事代や飲酒代が減少し、即席麺やパスタが増加していることからしても、「カップ麺」と「外食」の関係は、行動様式の側面から見た方がよさそうです。

カップ麺の消費額が多いことが、外食頻度が少ないことの半面であるとすれば、やはり、栄養面の問題ではなく、行動様式におけるリスクの問題なのかもしれません。

なお、10万人当たり死亡者数との負の相関の上位で、「ごぼう」が挙がっていますが、「ごぼう」は腸内環境を整えて、免疫力を高めると言われているので、これは、妥当なところなのかもしれません。

いずれにしても、上記の相関分析の内容は、大都市圏の洋風の食生活と大都市圏以外の和風の食生活といった食生活のスタイルの違いが反映されているだけなのかもしれませんが、1周回って、まさに食生活のスタイルの違いが感染状況に関係している可能性もあるのかもしれません。

最近の感染拡大は、巣ごもりでの「カップ麺」に飽きてきた人が外食に戻ってきていることが背景にあるのかもしれません。

楽天市場で「ポビドンヨード」を検索する

楽天市場で「イソジン うがい薬」を探す

楽天市場で「うがい薬」を検索する

楽天市場で「マウスウォッシュ・洗口液」を探す

-----------------------------------------------------------------------

楽天市場で「フコイダン」を探す

楽天市場で「もずく」を検索する

楽天市場で「ガゴメ昆布」を探す

↓うがいがそれなりに注目されているようですが、臨床研究はまだこれからのようです。

↓口腔衛生に注目し、うがいの効果についてまとめられている論文です。日本の水道水によるうがいも効果がないわけではないようです。昔のカルキ臭の強い水道水の方が効果があるのでしょうか。

そういえば、冷蔵庫の製氷機にはミネラルウォーターではなく、水道水を用いることが求められています。

楽天市場で「イソジン うがい薬」を探す

楽天市場で「うがい薬」を検索する

楽天市場で「マウスウォッシュ・洗口液」を探す

-----------------------------------------------------------------------

楽天市場で「フコイダン」を探す

楽天市場で「もずく」を検索する

楽天市場で「ガゴメ昆布」を探す

↓うがいがそれなりに注目されているようですが、臨床研究はまだこれからのようです。

↓口腔衛生に注目し、うがいの効果についてまとめられている論文です。日本の水道水によるうがいも効果がないわけではないようです。昔のカルキ臭の強い水道水の方が効果があるのでしょうか。

そういえば、冷蔵庫の製氷機にはミネラルウォーターではなく、水道水を用いることが求められています。

ついに、AQUOS sense3 liteも高額ポイントの対象になりました。マイナンバーカードの読み取りに対応している機種です。

ついに、AQUOS sense3 liteも高額ポイントの対象になりました。マイナンバーカードの読み取りに対応している機種です。

AQUOS sense3 lite+Rakuten UN-LIMITプランセット(事務手数料3300円込)【22000円相当のポイント還元】

価格:31280円(税別、送料別) (2020/7/15時点)

楽天で購入

Galaxy A7+Rakuten UN-LIMITプランセット(事務手数料3300円込)【15000円相当のポイント還元】

価格:22000円(税込、送料無料) (2020/5/31時点)

↑楽天市場店で購入すればよかったと思います:アマゾン・プライム・ビデオはHD 1080Pで視聴できます:有機ELなので、黒がきれいです:ヘッドホンでのドルビーアトモスに対応しています。

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

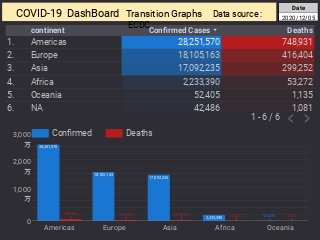

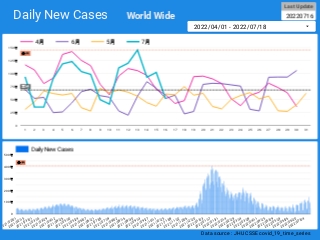

【ダッシュボード 「COVID-19 Transition Graphs」 を試作】

こちらは、ジョンズ・ホプキンス大学のデータを利用したダッシュボードです。

中国本土以外の地域への感染が拡大しているため、国別、地域別の感染者数の推移を簡単に確認できるダッシュボードを試作しています。

随時、ページを追加しています。グラフのデータは、右上部分の操作でダウンロードすることができます。

アメリカの「地域別の変数」を前処理して、「州別」での推移をグラフ化できるようにしました。

また、州コードのフィールドを作成してコロプレス地図も作成しています。

楽天ブログでは「iframe」タグが使えないので、Bloggerのページから利用できるようにしています。

無料で利用できる、グーグルの「データポータル」のダッシュボードです。データさえあれば、簡単に作成できます。「国」別、「地域」別に日ごとの感染者数の推移を見ることができます。

↓ダッシュボードの試作です。下記リンクのページから利用できます。

ジョンズ・ホプキンス大学の「JHU CSSE」の「Covid19 Daily Reports」のデータを利用しています。

★おすすめの記事

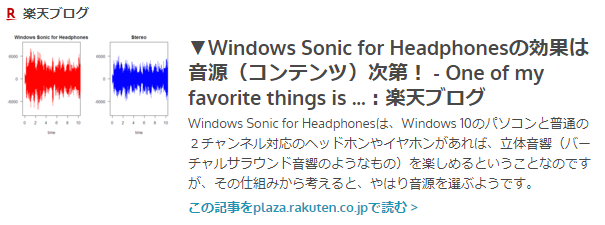

◆How Windows Sonic looks like.:Windows Sonic for Headphonesの音声と2chステレオ音声の比較:7.1.2chテストトーンの比較で明らかになった違い:一目で違いがわかりました

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

【ダッシュボード 「COVID-19 Transition Graphs」 を試作】

こちらは、ジョンズ・ホプキンス大学のデータを利用したダッシュボードです。

中国本土以外の地域への感染が拡大しているため、国別、地域別の感染者数の推移を簡単に確認できるダッシュボードを試作しています。

随時、ページを追加しています。グラフのデータは、右上部分の操作でダウンロードすることができます。

アメリカの「地域別の変数」を前処理して、「州別」での推移をグラフ化できるようにしました。

また、州コードのフィールドを作成してコロプレス地図も作成しています。

楽天ブログでは「iframe」タグが使えないので、Bloggerのページから利用できるようにしています。

無料で利用できる、グーグルの「データポータル」のダッシュボードです。データさえあれば、簡単に作成できます。「国」別、「地域」別に日ごとの感染者数の推移を見ることができます。

↓ダッシュボードの試作です。下記リンクのページから利用できます。

ジョンズ・ホプキンス大学の「JHU CSSE」の「Covid19 Daily Reports」のデータを利用しています。

EdgeブラウザやIEブラウザなど、Chromeブラウザ以外での利用の場合はうまく表示されないことがあるようです。

↓ 上記のダッシュボードのデータの出所のサイトです。マップがメインのダッシュボードです

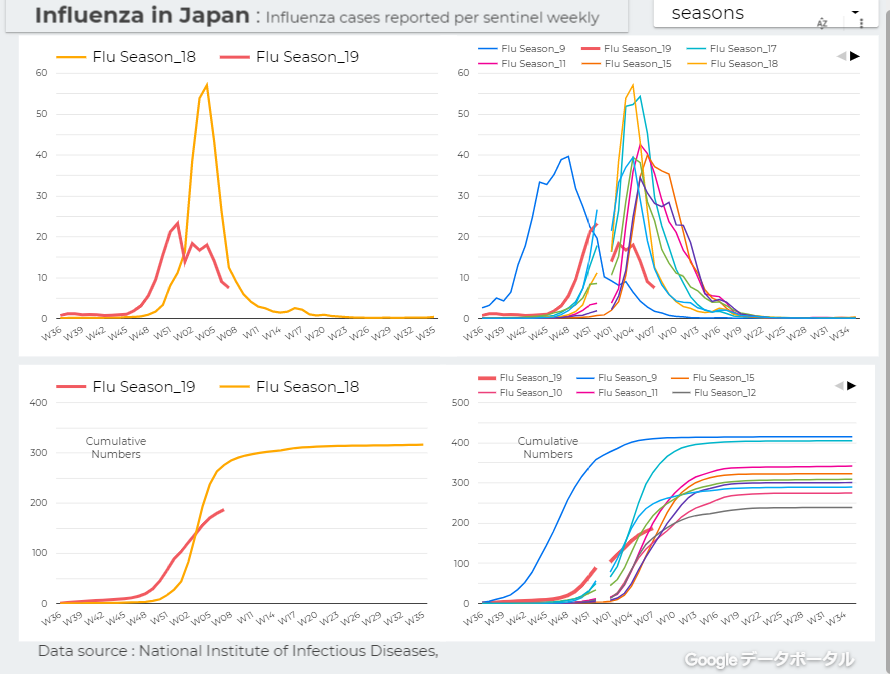

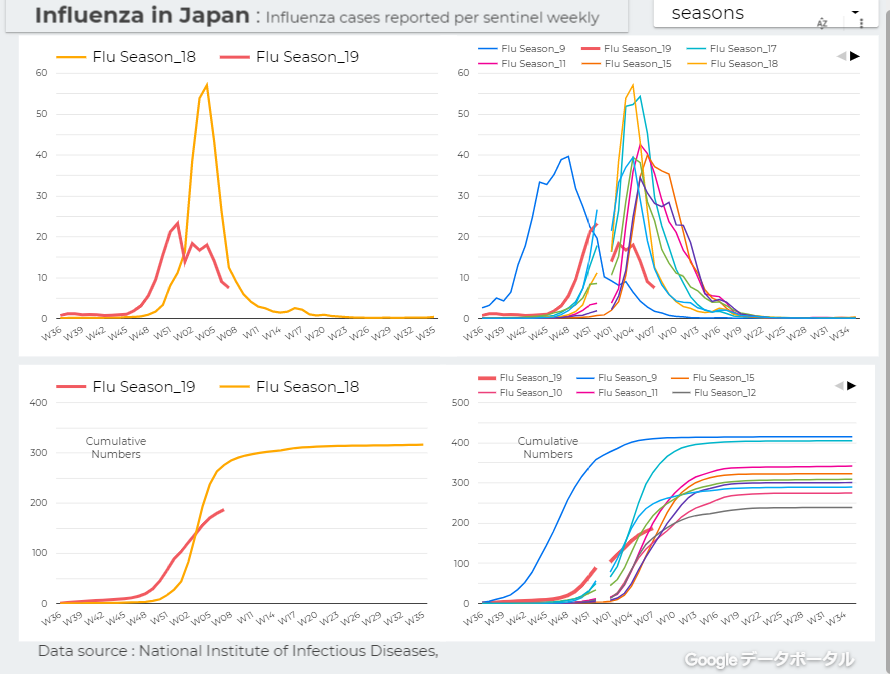

↓日本のインフルエンザの「定点当たり報告数」をグラフ化できるダッシュボードを試作。都道府県別にグラフ化可能です。

--------------------------------------------------------------------------

↓ 上記のダッシュボードのデータの出所のサイトです。マップがメインのダッシュボードです

↓日本のインフルエンザの「定点当たり報告数」をグラフ化できるダッシュボードを試作。都道府県別にグラフ化可能です。

--------------------------------------------------------------------------

★おすすめの記事

◆How Windows Sonic looks like.:Windows Sonic for Headphonesの音声と2chステレオ音声の比較:7.1.2chテストトーンの比較で明らかになった違い:一目で違いがわかりました

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[データ分析] カテゴリの最新記事

-

CHATGPTって何しているの? 2023.11.22

-

コスタリカの話題はあまり見られない:ツ… 2022.12.03

-

【新型コロナ】Qatarでは感染確認者数が減… 2022.11.29

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1aa553d2.fbb22853.1aa553d3.bb389f51/?me_id=1310982&item_id=10000871&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile%2Fcabinet%2Fitem%2Faquos-sense3-lite%2Fmain_01sim.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile%2Fcabinet%2Fitem%2Faquos-sense3-lite%2Fmain_01sim.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1aa553d2.fbb22853.1aa553d3.bb389f51/?me_id=1310982&item_id=10000869&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile%2Fcabinet%2Fitem%2Fgalaxy-a7%2Fmain_03.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile%2Fcabinet%2Fitem%2Fgalaxy-a7%2Fmain_03.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)