全て

| カテゴリ未分類

| プレスリリース

| ドライアイ

| 文献発表

| 厚生労働省通知

| 妄想

| 新聞報道

| お勉強

| 前立腺がん

| 医療費

| 原発

| 制がん剤

| 政治

| 自閉症

| 子宮頸がんワクチン

| 哲学

| 宣伝

| 憲法

| 医療用医薬品

テーマ: 気になったニュース(30380)

カテゴリ: プレスリリース

- 高血圧症治療剤「カンデサルタン錠『あすか』」に関する事業化契約の締結について

あすか製薬 武田薬品工業

<概要>カンデサルタン「あすか」は、武田薬品が同社の高血圧症治療剤「ブロプレス®錠」(一般名:カンデサルタン シレキセチル、以下「ブロプレス」)の特許権等をあすか製薬に許諾したオーソライズド・ジェネリック(Authorized Generic:AG)です。本年2月、あすか製薬は、厚生労働省よりカンデサルタン「あすか」の製造販売承認を取得し、6月の薬価収載に向けて薬価申請を行っています。

本契約に基づき、カンデサルタン「あすか」の薬価基準収載後、あすか製薬は本剤を発売し、医療機関に情報提供を行います。一方、武田薬品は、本剤をあすか製薬から仕入れ、特約店に販売する物流業務に特化します。その他、契約内容の詳細については開示しておりません。

<感想>オリジンをもつ会社がジェネリック販売(物流ですが)に係わるという契約です。一般的にジェネリック医薬品は原薬およびその含有量は同じですが、添加物や製剤化過程が異なります。生物学的同等性試験で担保は取っていますが、その点にこだわる人もあることが事実です。

今回の場合は原薬・添加物、製造方法が同一のAuthorized Generic(AG)なのでその点は問題ないことになります。武田薬品工業もあすか製薬からロイヤリティが取れるので、金銭面でメリットがあります。安全性情報の収集、提供に関してもあすか製薬の場合は納めて終わりではないと思われますので、ジェネリック医薬品の拡大の一手段になるかもしれません。

リンク先: http://www.takeda.co.jp/news/2014/20140516_6561.html - 米国臨床腫瘍学会年次集会における TAK-700(一般名:orteronel)の臨床第3相試験の最新データについて

武田薬品工業

<概要>化学療法を受けていない転移性・去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした本試験では、プレドニゾンとTAK-700併用群は、プレドニゾンとプラセボ併用群と比較し、二つの主要評価項目のうちの一つである画像上での無増悪生存期間(rPFS: radiographic Progression Free Survival)において30%の有意なリスク減少を示しました。もう一方の主要評価項目である全生存期間(OS:Overall Survival)においては、TAK-700併用群はプラセボ併用群と比較し、中央値で1.9ヶ月の改善を示したものの、統計学的な有意差はみられませんでした。

<感想>前立腺癌が再発するまでの期間は長くなりますが、トータルの生存期間はステロイド単独と変わらないとの結果です。現在は再発した場合の薬剤はないので、こういうことになっていると思います。再発した場合に有効な(生存期間をプラセボあるいは既存治療より延長する)薬剤がある場合にはこの結果はまた評価が変わります。

リンク先: http://www.takeda.co.jp/news/files/20140516_02_jp.pdf - 弊社社員の医師主導臨床研究の関与への関与について

協和発酵キリン

<概要>腎性貧血治療薬「ネスプ注射液」に係る医師主導臨床研究で問題発生

データの入力の代行、臨床検査結果に個人情報が含まれているのに社員が保管、臨床検査結果に対する解析を行った、3点が問題。

<感想>医師主導臨床研究を行った医師は新聞で大きく取り上げられていましたが、薬剤販売会社にも問題があったということです。

営業本部が情報を抱え込んでいたということも問題視されています。

医師主導臨床研究に関してはデータマネージメント(DM)や解析に関して予算をきっちり取っていない、品質管理の概念が薄いなど医師側に大きな問題があります。それを製薬企業におまえのところの薬を使ってやっているからなんとかせいと医師が押しつけます。DM、解析、品質管理はただでできません。またこれを怠るということは協力してくれた患者ボランティアに対する感謝の気持ちが医師にないことから生じています。主体が製薬企業の場合でもこの構造は変わりません。(極論です)

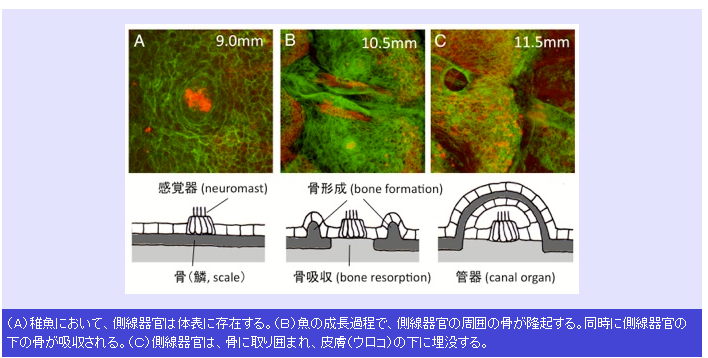

リンク先: http://www.kyowa-kirin.co.jp/news_releases/2014/pdf/20140516_01.pdf - 骨リモデリングによるゼブラフィッシュ側線器官の形成メカニズム

国立遺伝研究所

<概要>ゼブラフィッシュの側線器官(感丘)は、稚魚期には体表にありますが(図A)、魚の成長過程において、骨組織であるウロコの中に取り込まれます(管器、図C)。我々は、この移行過程において、骨形成と骨吸収(骨リモデリング)が行われていることを明らかにしました(図B)。さらに、ウロコの移植実験と突然変異体解析から、(1)側線器官が骨リモデリングに必要であること、また、(2)骨リモデリングは側線器官の成長に必要であること、を示しました。これらの結果は、感覚器(神経組織)と骨(結合組織)は、密接に相互作用しながら、形態形成を行っていることを示しています。

<感想>感覚器と骨(神経組織と結合組織)の関係を魚のウロコを使って確かめたものです。この研究の優れているのはウロコという外部にある骨組織を観察することで生体が生きている状態で研究をしているところです。

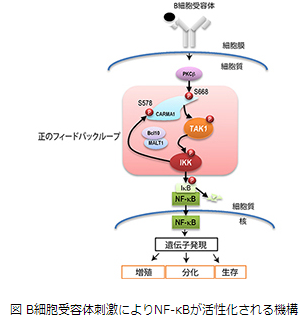

リンク先: http://www.nig.ac.jp/Research-Highlights/1468/1510.html - 免疫応答の要となる分子の閾値(いきち)決定機構を解明

理化学研究所

<概要>B細胞の情報伝達経路である「CARMA1-TAK1-IKK」は、B細胞のシグナル伝達をNF-κBに仲介するアダプター分子「CARMA1」と、リン酸化酵素の「TAK1」および「IKK」とで構成され、これらが連携して細胞内で情報を伝達しNF-κBを活性化します。研究グループはこの経路について詳細な分子動態の計測を行い数理モデル化し、シミュレーション解析しました。この結果、TAK1がCARMA1のリン酸化を介してIKK活性をさらに増幅する、という「正のフィードバック(図の黒線)」制御を行っており、これがNF-κBのいき値を決定していることが分かりました。さらに、このメカニズムによるNF-κBのいき値活性の制御を1細胞レベルで検証しました。B細胞受容体を刺激したところ、一定の刺激量以上だとNF-κBの核内移行が「起きる、起きない(0か1)」のデジタルに制御されている、つまりいき値が存在することが認められました。

<感想>体内でもアナログ-デジタル変換が行われているということです。がんやアトピー性皮膚炎の新しい切り口ができるかもしれません。理化学研究所は税金を使っているから成果を出さなくてはならない、という意見は反対。利益を追求する私企業で基礎研究はどうしても軽視されます。国の基礎体力をつけるためには必要な国の投資だと思います。ただし、その恩恵を受けた企業はきちんと税金を払うだけでなく、寄付という形で国の科学研究費に投資するべきだと思います。そこから医師主導臨床研究の資金を出すことにすれば、最近の問題発生の予防になると思います。

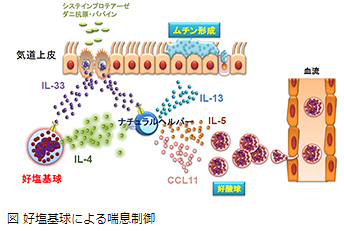

リンク先: http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140516_2/digest/ - 白血球「好塩基球」の喘息における新メカニズムを解明

独立行政法人理化学研究所

<概要>マウス生体内で起きるアレルギー反応での好塩基球の役割を解析するため、好塩基球を欠損させたマウスと、好塩基球由来のインターロイキン「IL-4」だけを欠くマウスを準備しました。通常、システインプロテアーゼを投与すると、肺に炎症の原因となる白血球一種の好酸球が大量に集まり、ムチンという粘液の産生が誘導されて喘息症状が現れます。ところが、好塩基球を欠損させたマウスにシステインプロテアーゼを投与しても喘息症状は現れず、肺への好酸球の集積やムチンの産生も抑制されました。喘息症状の抑制はIL-4だけを欠くマウスでも確認され、この結果、好塩基球から産生されるIL-4の重要性が示されました。

NH細胞の活性化には好塩基球から産生されるIL-4が必要であり、システインプロテアーゼで誘導される喘息では、好塩基球とNH細胞の共同作業が必要であることが明らかになりました。

<感想>ぜんそくに関しては発作予防、発作軽減の薬はほぼ完成形にあると思います。ぜんそくそのものの治療に突破口を開くかもしれません。ただし、免疫機能を調節するわけですから、この切り口では思いもよらない副作用が発生するかもしれません。

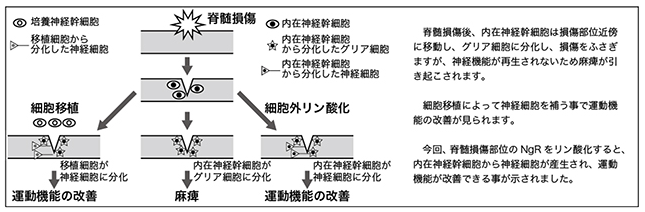

リンク先: http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140516_1/digest/ - 成熟した脊髄内での神経細胞新生に成功 -神経組織再生の高効率化に期待-

京都大学

<概要>脊髄での神経細胞産生を亢進して脊髄損傷による下肢の麻痺を大幅に改善することに成功しました。成熟した脊髄では神経細胞産生は厳密に阻害されており、治療には細胞移植が必要と考えられていました。今回の結果は、内在神経幹細胞の神経細胞産生能力を活性化するだけでも損傷を治療できる可能性を示しました。

<感想>これが人に応用できればすごいことだと思います。iPSも裸足で逃げ出す成果だと思います。車いすの人が立って歩ける可能性があるからです。神経組織は再生しないというのが定説でしたが、厳重に再生を抑えている仕組みがあり、それを解除すれば再生する。なぜ再生させないようになっているかに関しての知見が集まればこの発見を人に応用する際の副作用を予見できると思います。

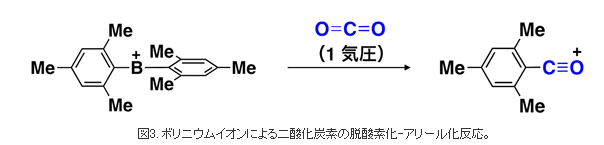

リンク先:http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2014/140516_1.htm - 超ルイス酸性分子の開発に成功

東京工業大学

<概要>このボリニウムイオンの高い反応性を示す結果として、特異な二酸化炭素の活性化反応も見出した。ボリニウムイオンの溶液に二酸化炭素ガスを混合すると、二酸化炭素の炭素原子にボリニウムイオンのメシチル基が移り、かつ酸素を一つ失ったカチオン化合物が速やかに生成した(図3)。すなわちこの反応では、二酸化炭素の酸素原子がホウ素により奪われている。この特異な反応は、強いルイス酸中心であるボリニウムイオンのホウ素原子が、二酸化炭素の酸素原子に配位することから進行すると考えられる。

<感想>素人考えですが、人工光合成(二酸化炭素から酸素を作る)ができるのではと思いました。

リンク先: http://www.titech.ac.jp/news/2014/027678.html

今日はここまで

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[プレスリリース] カテゴリの最新記事

-

子ども庁に関して 2021年04月09日

-

少年庁 いい人 奇策 2021年04月02日

-

麻生大臣 物忘れ 自閉症スペクトラム 2021年03月22日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.