2018年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

ともに認め合う - 進化論 -

生物学の進化論は、今では広く認められている様かと思われます。しかしキリスト教にとっては、進化論は認めがたい理論でした。キリスト教では、人は神が創ったと伝えます。一方で、人は猿から進化したとする進化論は、その教義に沿わない考えでした。1996年10月、カトリック教会に大きな変化がありました。ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が、次の様に述べたのです。「進化論は仮説以上のもので、肉体の進化論は認める。 しかし、人間の魂は神に創造されたものである。」進化論は、人の精神までを規定する理論ではありません。ローマ教皇は、科学と宗教が相反するものではないと考えたのです。科学は進化すれども、人の心は複雑です。科学にできない心の救いには、今でも神秘の力が必要なのでしょう。

2018.03.29

コメント(23)

-

正しいのはどちらか - カモノハシガエル -

オーストラリアに、カモノハシガエルという蛙がいます。この蛙の特徴は、その子育てにあります。母蛙は卵を飲み込んで、胃袋の中で育てるのです。この間、消化液の生成が抑制され、卵が溶けることはありません。もちろんこの間、母蛙は絶食です。そして、6~7週間後、母蛙の口から子蛙が出て巣立ちします。しかしこの蛙が注目されているのは、その種の運命にあります。1981年、突然に野生種が姿を消し、1983年に飼育種も絶滅しました。その後、2013年に保存していた細胞から、研究者が蛙の胚を復元しました。まだカモノハシガエルの種の復活はできていませんが、その試みは続けられています。突然の種の絶滅を、蛙に課した自然。その種の復活を、人工的に試みる人間。自然と、人と、選択が正しいのはどちらでしょうか。

2018.03.27

コメント(28)

-

過去よりも、これからを - 八ツ屋神明社(金メダル神社) -

愛知県の八ツ屋神明社をご紹介します。写真の八ツ屋神明社は小さな村社です。しかし知名度は高い神社です。この神明社は主祭神は天照大神ですが、境内の摂社には様々な神様が祀られています。結果、様々なご利益がある、典型的な地域の神社です。この神社が、なぜ有名か。その答えは、神社のぼりを見るとわかります。栄和人監督、吉田沙保里選手、伊調馨選手、小原日登美選手、登坂絵莉選手、土性沙羅選手。オリンピック金メダルストの名前が並びます。この神社は彼女らの母校、至学館大学(旧・中京女子大学)の近くにあります。そのためメダリストたちが参拝し、八ツ屋神明社は「金メダル神社」と呼ばれています。オリンピックの前、彼女らはこの神社で静かに勝利を願いました。ただひたすらに心身を鍛錬し、勝利を願った彼女らに迷いはなかったことでしょう。かつてこの神社は、多くの参拝者で賑わったと聞きます。しかし今ではレスリング界の混乱を象徴するかのように、人気(ひとけ)のない神社に戻りました。今だからこそ、彼女らはこの神社を参り、初心に返って欲しい。そして、過去のいさかいの是非を問うのではなく、これからの和を願って欲しい。

2018.03.25

コメント(26)

-

理想の地を求めて - タンチョウ -

皆さんの地域のタンチョウは、もう北に帰っていったでしょうか。長距離の移動を繰り返す、渡り鳥。毎年繰り返される危険な長旅で、命を落とす鳥も少なくはないでしょう。それでも越冬後は、渡り鳥は故郷に戻ることを選びます。渡り鳥の持つ、故郷への想いは並のものではありません。鶴の一種、タンチョウは、本来は渡り鳥です。しかし、北海道に住むタンチョウは渡りをしません。絶滅の危機にあったタンチョウに対して、北海道で保護活動が起きたためです。保護活動の結果、タンチョウにとって北海道は安全な場所になりました。安住の地を得たタンチョウは、危険な渡りを止めたのです。渡り鳥を見送るとき、私たちは悔やまなくてはなりません。渡り鳥が帰っていくのは、日本より惹かれる地があるということだから。「タンチョウ」 ※ 画像はウィキペディアより********タンチョウの頭が赤いのは、羽根の色ではありません。頭部には羽がなく、皮膚が露出しています。皮膚は本来黒色ですが、頭部には無数の肉のこぶができています。こぶには毛細血管が集まっていて、血の色が透けて頭部は赤く見えます。下記のリンク先に、タンチョウのアップがあります。気持ち悪いので勧めませんが、どうしても見たい方はどうぞ。【ウィキペディア】 「タンチョウ」タンチョウは、4K画像で見ない方が良いのでしょう。遠くで見るから、美しく見えるものもあるのです。

2018.03.23

コメント(17)

-

限りあるから - キソウテンガイ(奇想天外) -

砂漠に育つ植物「キソウテンガイ」は、とても長寿命です。その寿命は1000年以上、2000年生きるものもあると言われます。キソウテンガイはその一生で、葉を2枚しか生やしません。葉がたくさんある様に見えるのは、長年の雨風で葉が裂けてしまったためです。キソウテンガイは長寿命なためか、繁殖は旺盛ではありません。種を植えて発芽し、また種をつけるまで、25年かかります。あまりに繁殖力が弱いため、キソウテンガイは絶滅が危惧されています。現在、世界各国の植物園では、懸命にキソウテンガイが栽培され、保護されています。長すぎる寿命は甘えを呼び、その種の存続を脅かす。人の寿命は短く限りあるからこそ、今を大切に生きることができるのでしょう。「キソウテンガイ」 ※ 画像はウィキペディアより

2018.03.21

コメント(19)

-

春の訪れ - 乙川祭り -

愛知県半田市の乙川(おっかわ)祭りに行きました。この乙川祭りを皮切りに、次々と半田地区の春祭りが始まります。春一番の祭りですので、春告祭とも呼ばれます。乙川祭りでは4輌の山車が引かれます。この4輌は、山車だけで重量6トンを越える半田地区最大の知立式の山車です。大重量の山車ですから、旋回は横に引きずるようにして向きを変えます。小型の山車に見られる、山車の一端を持ち上げてのどんでん返しはできません。「交差点での旋回: 路面には先行の山車のコマの跡が残っています」この祭りの見どころは、坂上げと坂下ろし。境内に向かう砂利道の坂道を、若者が砂塵を巻き上げながら山車を押し上げ、引き下げます。大変危険な坂上げ、坂下ろし中、若者たちには気合入れがなされます。つまりは、山車を押す若者たちは、蹴られ、叩かれて、あざだらけ、みみず腫れだらけになります。そのことから、乙川まつりは「けんかまつり」とも呼ばれます。坂道は狭く、観客は密集。観客も危険ですが、それに加えて観客も砂ぼこりで汚れます。「坂上げ: この後、さらに急坂を上ります」坂下げは場所を変えて最前列に。山車に近すぎて、また危険で良い写真は撮れていません。しかし、迫力は十分でした。半田地区に限らず、これから東海地区では春祭りが続きます。山車好きの私は、まだ別の祭りにも行くことでしょう。

2018.03.19

コメント(22)

-

とがっています - 岡本太郎 久国寺の梵鐘 -

寺院の梵鐘も、最近では撞くことはできません。近隣の住宅への騒音となるためです。愛知県にいるからには、一度は聴きたい名古屋市 久国寺の梵鐘の音。この梵鐘は、岡本太郎氏の作品です。幸いYoutTubeにこの梵鐘の音がありました。少し鐘の音色が高く思えます。一方で、余韻の長さが印象的です。この梵鐘の価格は10億円とか。気になるのは、撞いてはいけない梵鐘が、なぜ動画で撞かれているかですが・・・。

2018.03.17

コメント(22)

-

想いのままに - 念仏車 -

寺院には、マニ車や輪蔵など、回す宗教設備がよくあります。マニ車も輪蔵もその役割はわかりやすく、回すとお経を唱えるのと同じとされます。私が悩むのは、下の写真の構造物。石や木でできたこの構造物は、皆さんもご覧になったことがあるでしょう。見慣れた構造物ですが、その名前すら定まりません。「念仏車」,「地蔵車」,「後生車」,「転法輪」,「車塔婆」,「菩提車」,「血縁車」,「輪廻車」,「お天気柱」。様々な名前で呼ばれます。写真では「浄め石」になっています。宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」には、「天気輪」という言葉が出てきます。これは賢治の造語ですが、これはこの構造物だと言われます。私はこの車を回すとマニ車の様に、念仏を唱えた意味があるのだと思っていました。お百度の傍にもありますので、お百度のカウンタの意味があるのかとも思っていました。しかしその他にも、占いや、死者の弔いの意味があるとも言われます。後生安楽や成仏を願う意味もあるとも言われます。呼び名も役割も自由自在。大切なのは自分自身の想いだと、この石の輪を見ると思います。

2018.03.15

コメント(18)

-

あの時に戻れたら - きーぼー -

愛知県には「きーぼー」がいる。その名前「希望」のとおり、皆の願いをかなえてくれるという。今の願い事は、ただひとつ。7年前のあの震災が起きる前に、悲しみに暮れる人の時を戻してほしい。

2018.03.12

コメント(24)

-

いつかあなたも見えなくなる - さざれ石 -

君が代でも歌われる、さざれ石(細石)。神社を巡っていますと、様々なさざれ石に出会います。さざれ石は、小さな石がくっつき合ってできます。石同士は石灰質で結合されています。小石同士が接合して、大きな石となる。その様子を国民同士の協力と団結に例えて、君が代で歌われました。【さざれ石(愛知県安城市 不乗森神社)】最近、神社にも多くの人が来るようになりました。しかし大半の人は、神社自体には目もくれず、スマホをひたすら見つめています。その様子から、ポケモンGOをしているのだと思います。神社などの文化財ある場所は、ポケモンGOのスポットに設定される場合が多い様です。スマホ遊びも良いですが、目の前の文化財も見てほしい。先人を偲び、日本の文化を知ってほしい。見えないポケモンを探すのも良いけれど、今は見えない先人の心を偲んでほしい。いつか、さざれ石が巌となるより近い将来、あなた自身の姿も見えなくなってしまうのだから。

2018.03.10

コメント(24)

-

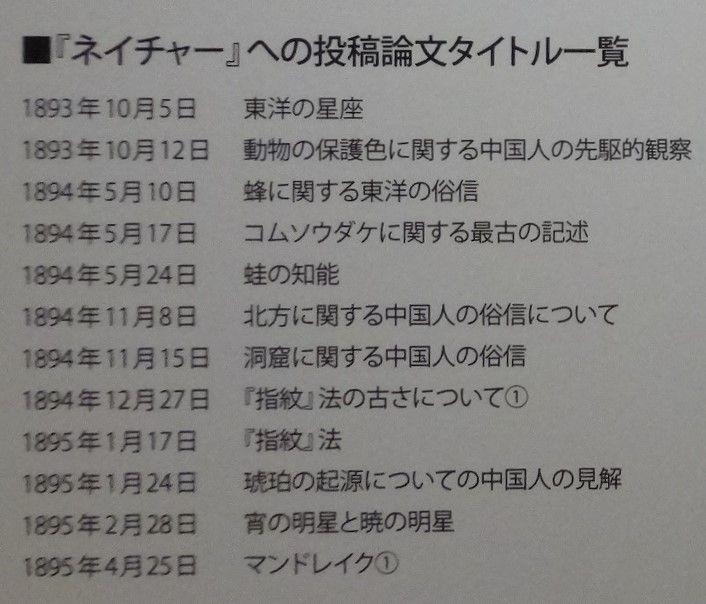

大きな人です - 南方熊楠 -

国立科学博物館で開催されていた企画展「南方熊楠-100年早かった智の人-」に行きました。多彩で活動的な熊楠について、皆さんはどのような印象をお持ちでしょうか。菌類の収集は有名ですが、熊楠の絵は思っている以上に下手です。【国立科学博物館】 「南方熊楠図 第一集」私が興味があったのは、熊楠の書いた論文。熊楠は学術誌「ネイチャー」に51本の掲載論文があり、単著では今でも日本人歴代最多と言われます。彼がどの様な論文を書いたのか。それが以前から私の知りたいことでした。展示会では、ネイチャー掲載論文のタイトルの一部が掲載されていました。当然のごとく、嬉々として、私はその写真を撮りました。見にくい写真ですが、ご覧ください。「中国人の俗信」、「貝合戦による占い」、「死者の婚礼」、「魔よけの籠」、「幽霊に関する論理的矛盾」、「タコの酢とクラゲのアラック」等々。今日では、ネイチャーにはとても論文掲載されないだろうタイトルが並びます。しかし19世紀末頃に、これだけの数の英文の論文を日本人が投稿した。その先駆けとしての偉大さは変わりません。南方熊楠。あらためて、大きな人だと思いました。

2018.03.08

コメント(28)

-

移動していました - 500系 -

先週末の金曜日は東京にいました。その後は雨も降る中、写真のタイプの新幹線が走る地域を転々と移動していました。先日のスナドリネコの日記も、移動先の宿からの更新でした。明日も落ち着けますので、日記更新します。よろしくお願いします。

2018.03.07

コメント(12)

-

すなどってますか? - スナドリネコ -

先日のビットコインの日記、ビットコインよりスナドリネコに注目された方もみえました。そこで今日はスナドリネコの日記。先日の日記のどこにスナドリネコがいたかはご存知ですね。***スナドリネコ。その名の由来は「漁る(すなどる)」ネコ科の動物だから。スナドリネコは、魚を手で捕って食べる動物だ。そもそも「漁る」という言葉を私は使わない。ましてや、見知らぬ漁師に「すなどってますか?」と問う勇気はない。それよりも、むしろ公園の砂場で遊ぶ子供たちに「砂取ってる?」と問う方が簡単だ。とはいえ、それはそれで不審者と間違われそうで、実行する勇気はやはりない。アジアの南部に生息する、スナドリネコ。その生態を知るよりも、日本語を学ぶ必要が私にはある。「漁る」という日本語を使う日が、私には来るだろうか。【スナドリネコ】 ※画像はウィキペディアより【スナドリネコの「漁り」の様子】 ※上の「ぼのぼの」で、一番右でラッパを吹いているのがスナドリネコです。

2018.03.04

コメント(23)

-

ビットコイン、無料です - ビットコイン -

今話題のビットコインのゼロ円販売事故。あらためて、ビットコインの信頼性が問われています。仮想通貨交換業者Zaifで、2月16日にシステム異常が起きました。17:40~17:58の18分間、ビットコインの販売価格が0円になったのです。ある投資家はこの間に、21億BTC購入しました。もちろん、すべて0円です。そして、購入したビットコインの資産額は、2246兆3805円になりました。これは日本の国家予算220兆円の約10倍、国家予算世界一のアメリカの7倍以上の金額です。 問題は、それだけではありません。ビットコインの発行上限は2100万BTCと決まっています。今回の販売では、あるはずがない数量のビットコインが販売されたのです。システム異常で、存在しない金額が売り買いされる。ハッキングで、あるはずの金額が消えてしまう。一瞬の出来事で、世界経済が破たんしてしまう危険性。ビットコインには、世界を破滅させる力があるのかもしれません。【文春オンライン】 「Zaif ビットコインが0円」

2018.03.01

コメント(22)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 今買えます 備蓄米10kg 短納期発送商…

- (2025-11-24 22:00:04)

-

-

-

- コストコ行こうよ~♪

- コストコでお買い物⭐️

- (2025-11-24 09:21:49)

-

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- 手元に現金がなさすぎ問題

- (2025-11-24 00:39:26)

-