2005年10月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

チェ・ジウのテーマパーク建設

<済州市、牛島に「チェ・ジウ」のテーマパーク建設>「ついにここまでやるのかぁ…」と思いつつ、観光地の集客策のひとつとしては、別に珍しいことではない。映画やドラマのハイライトシーンのロケ地に大道具小道具などのセットを用いて公園をテーマパーク化する。そこに○○アトラクションを造りだすと巨額な投資になってしまって、計画はなかなか前に進まないが、公園に味付けしていく…くらいの手法ならば、あまり肩ひじ張らずに開発ができる。こうした事例は日本にたくさんあって、最もシンプルでメージャーだったのは多分、熱海の<お宮の松>ではないだろうか?尾崎紅葉の小説「金色夜叉」の舞台となり、貫一とお宮が散歩した辺りにつくられた。僕も小さな頃、両親に連れられてワケもわからずにポーズをとらされた記憶がある(笑)。こういうのがあると、実在した歴史上の人物だけが観光対象というわけではないのがよくわかる。メディアミックス…なんて言うと、IT系ばかりに目が行きがちになるが、ドラマに映画に小説にマンガに…と観光地が相乗効果を生み出せることはたくさんある。

2005/10/30

コメント(2)

-

中国人の生活に入り込むJポップ

中国人スタッフと一緒に行動していると改めて気がつくことは、「日本の文化がすっかり生活の一部になっている」といことだ。(ご本人たちの自覚があるなしは抜きにして…)食事の後に唄うカラオケでは、次の人のことを考えてないほど立て続けに選曲し続ける…。「所長さんも唄ってよぉ…」はうれしいが、結局、唄えるのは2h後…と、(だから終わるのは朝方になる:泣)冗談みたいなほど、カラオケが好きだ。カラオケを発明したのは井上大佑氏。特に特許は申請してなかったから全然大金持ちではないけど、Wディズニーに負けないほど、世界中の人々に新しいレジャーを提供したその功績は大きい。他にも、アジアで未だ人気のプリクラも佐々木美穂さんが考案。(知人なんです)そして、最近では「着メロ」の配信を考案した松川政裕氏…、などなど。ミッキーよりキティ…だし。上海にいると、韓国や台湾の歌手やタレントの方が人気があって、「日本人はそれほど…」と言われる事もあるが、現実はJポップカルチャーの威力は格段に凄い。しかし、「所長さん、カラオケ好き?楽しいでしょう!」「うん、好きだよ」と答えると、「カラオケは中国人の大発明なんだ!」「?????!」「ビックリした?」「あれ、日本人が発明したんだよ」「日本人でそう思っている人が多いのは知っているけど違うよ!」「本当に?」「うん、大学の先生が教えてくれたんだ…」(かわいそうだから、そのままにしておいてあげた:笑)…ということだから、なんでもかんでも中国4000年の歴史になってしまうのかな?と(笑)。けれど、何はともあれ生活に密着したカルチャーを提供し続ける日本の力ってやっぱり凄い。しかも、欧米企業のように綿密なリサーチやマーケティングうんぬん…で広がったんではなくて、ある意味では「いいもの、楽しいものは勝手に広がる」の原理だから、素晴らしい。ビジネス誌なんかでは「孤立する日本」みたいに書きたがるけどレジャ研の視点では、現実は逆だからおもしろい。

2005/10/28

コメント(6)

-

「初恋の来た道」的サービスの体験

クライアントの方々と今後の打合せを兼ねて食事に行った。とても美味しい火鍋料理だった。舌鼓していると、途中、携帯が鳴ったので席を外して店の隅で電話に出た。「…ということで、メモしてください」と言われ胸ポケットからメモ帳とペンを出して、携帯を首に挟みつつ、壁にメモを押し当てながら書こうとしていた。すると、横からお店の小姐(従業員)がそっと来て、僕のメモ張を自分の両手のひらに乗せて「この上で書いてください」と!「ええ!?いいよ、そんなこと…」と慌てると、「気にしなくていいですよ、どうぞ」と小姐。明らかに田舎から出てきたばかりの彼女は動かないようにじっとしていてくれた。僕は電話を切るとお礼を言った。彼女は恥ずかしそうに仕事に戻っていった。(配膳係だった)大げさなことは言うつもりはないけど、ジーンと来た。このところ、連日の仕事で疲れ気味だったので、砂漠の一滴の水のように…なんだかしみました(涙)。(一人きりだったら泣いてたかもなぁ:笑)両手を差し出してくれた瞬間、彼女は間違いなく「初恋の来た道」のチャン・ツー・イーだった(笑)。(…に見えた)何しろそれで、「よぉーし、明日も頑張ろう!」と思えるんだから、人の優しさは素晴らしい。エネルギーになる。これで「その場合の手の添え方はこうです…」なんて教えだすと単なる<作業>になってしまうんでしょうね。普段は人様に教えたりしていながらも、「サービスって優しさなんだなぁ」と実感しました。==============結局、世界中でこれを教えたくてMBAホルダーのコンサルタントから大学教授まで試行錯誤して本を書いて講演会やセミナー開いて…やっているんだと思うと「何だかヘンなの」と思えてしまう。子供の頃は無邪気に人に親切にできたことを大人になるにつれて妙なプライドが邪魔するようになって、また、それをお金を払って取り戻そう!みたいなことになる。むかしどっかで落としてしまったモノをお金を出して拾いに行く…。自分で言うのもなんですが、映画のワンシーンのようにフワッと印象的な出来事でした。なんだか「初恋の来た道」をまた見たくなりました!チャンチャン!

2005/10/26

コメント(4)

-

映画の素材の街

上海の僕のマンションの道を挟んで対面側に大変大きな商業ビルが建つらしい。ただし、現在建設中である。「もうすぐだから…」と大家さんに言われて住んだものの、未だ<基礎工事>をしている。かれこれ1年間くらいやっているらしい。以前、現地駐在の日本人の方に「もう上海は建築も早いですよ!」と聞いていたが、それは基礎工事の後の話し…というのがよくわかった。なぜなら、地面や地下の工事は、中国自慢の<人海戦術>があまり効果がない。これは建築機械がモノをいうところなので、人海戦術の出番が少ない。なので、ここは実は結構時間を要する。機械が豊富な日本のようにはいかない。そういうのは目の前に住んでみて初めてわかることで、「すぐに商業ビルができるならいいや」と借りてしまってから後悔するとより身に染みる(笑)。毎日、昼に限らず夜も手加減なしの「ガシャン!ガシャン!」「バン!バン!バン!」とリズミカルな?サウンドが聞こえてくる(泣)。(ちゃんと油を注しているんでしょうか?:涙)かつての映画「フットルース」の主人公のようにこうした街の騒音を利用して逆に踊ってしまうくらいなら素敵なところなのかもしれませんが…。そういう意味では、今の上海は絶好の映画の素材ではないか?トム・クルーズの次回の「MI3」のロケに貸してもいい…、とポジティブに考えて今日も気合入れて寝ます(笑)。

2005/10/25

コメント(0)

-

研修で中国人が黙る時…@アモイ

80名を超える研修になると、やれることが限定されてくる。まず、通訳さんにお願いする以上、通訳さんの未知のことばかりだと、内容が満足に伝わらないから、それを考慮して内容を組み立てなければならない。(事前に打合せの時間が多い場合は別)そして、ホテルの会議室の広さや什器などの環境にも大きく左右されるので、僕にとっては毎回「やりたいことと環境の戦いの場」と化す。「祝!○○公司訓練成功…!」みたいな垂れ幕。(しかも、真っ赤で迫力がある)講師の壇上は…広くて豪華である。テーブルとイスには丁寧にカバーがかけられていて、ビシッとギッシリ並んでいる。お茶のセットも忘れない。おまけに床は深さ3cmくらいの豪華な絨毯。パッと見はいいものの、僕の研修には必要ないモノばかりだった。通訳を最小限にするために、ゲームや実習を多用する。テーブルは元々必要ない。イスもバンバン動かす。カバー付きの豪華なイスでは重くて…。床にガムテープを張ったりしてゲームもしたい。などなど「万が一」と思っていくつかオプションを用意しておいて助かった。教訓が活かされた瞬間である。それにしても、毎度のことながら、こうしたオーダーはなかなか伝わらないものだ。毎回<過剰スペック>である。経費ももったいないし、やりづらい。ちなみに生徒に「これは過剰だよね」と言うと。「過剰くらいで丁度いいんだよ」との返事(笑)。研修中も、ホテルのスタッフが数名、部屋の中にいる。ゲームをみて笑っていたり…。よくみると「お茶くみの係」だった。それに出たり入ったり…で、気になる。おまけに、ドアの前にも入口を守る?人。エレベーター前にも1名。エレベーター横の通路路に一名。なにしろ厳戒態勢で研修している感じがしてしまう(汗)。総勢、12人くらいが付きっきりである。それでやっている事は…握手したり、DVD見たり…だからなんともチグハグな雰囲気だった(笑)。毎度のことながら面白いなぁと思う点は、DVDなどで他社事例、他施設事例を紹介する。もちろん日本のモノが多い。そこそこのモノ(彼ら彼女たちより少し上のモノ)を見せると、「あのくらいだったら…」「だけど、あの人たちも…」「あれは過剰だよ」「中国では関係ない」と、ワイワイガヤガヤで、感想を聞いても賛否両論になる。(ちょっと上だと素直に認めたくないのだろうか?)しかし、もう文句がでないほど素晴らしい事例を紹介すると…「シーン」「ポカーン」と黙ってしまう(笑)。感想も大人しくなり、「やはりいいものはいい!」となる。中には休憩中に、「どうしたらあのようになれるのでしょうか?」と聞いてくる人も。昨年、初めて上海でF1が開催された時の決勝当日。「3・2・1開始!」と20台のマシンが全開で時速300kmですっ飛んで来た際の観客に似ている(笑)。あの時も、スタートまでワイワイキャンキャンうるさ過ぎるくらいうるさかったが、いざ20台がまとまって来ると、今までの聞いた事のある「音」の次元を遥かに上回る異次元の音が聞こえた時、…皆、黙るしかなかった。…なにしろ、そんなシーンを思い出した。そういう意味では、反応が素直に出てしまう人たちなので、実は中国での研修というのは講師としてはやりやすい面もある。次回は、どんなモノと用意して「シーン」「ポカーン」にしちゃおうかな?と考え中です(笑)。

2005/10/24

コメント(4)

-

日系企業の人材育成の勝因

中国で活躍する教育系の企業は、中国企業を除けば台湾系、香港系が活躍しているらしい。言語もある程度通じるし…当然と言える。しかし「これから」について言えば、日本企業も十分に活躍できると見ている。それはなんと言っても、豊かになれば若者は同じような嗜好や習慣を身につけていくから、長年、コギャルとかヤンキーの教育に苦労したノウハウはここに来て<最先端>のノウハウとなってくる。上海の街中を見ていてもそれはよくわかることで、親も近所のおじさんたちも手と焼いているのか諦めているのか?何しろ、どんどんヤンキー化していく若者が加速的に増えている。だから、地方の小姐は教育できても地元の上海人は…あまりできていないのが現状である。そういうのはアモイのような地方にいったり、上海、北京のスタッフと一緒に研修するだけでも大変よくわかる。こういうのをちゃんとするにはどうしたらよいか?大きなチャンスは一度だけで、「入社した時」である。ここでバシッとやっておかないと、後々は大変な労力となる、どころか、悩みの種になるのは中国も一緒。バシッとやるとは言っても、別にスパルタで…ということではなくて、「きちんと指導する」「できるようにする」と当たり前のことだけど、意外に徹底されている企業は少ない。実は、中国で弱いのはマネジメントである。欧米への留学を経て、エリートがわんさかいるイメージがあるが、彼らのスキルをよくよく確認してみると、それは低賃金の田舎の小姐とか、同じく低賃金の移民の若者をガッツリ働かせる系のものがほとんどで、同じ上海人をバシッとできるノウハウをきちんと持っている人は本当にわずかだ。もちろん低賃金労働者を管理する手法もまだまだ使えるが、段々とそれだけでは成果が上がりづらくなってきている。同じ上海人をきちんと指導できない限り、これから先の中国の現地企業は失速するだろう。よく日本は「日系企業のマネジメントは遅れている…」だのいろいろと言われてはいるが、厳密には「一周先を行っている」企業がたくさんあって、特に低賃金でない同等の人間たちに対してマネジメントの試行錯誤の歴史がある。(だから結構大変だった)日系企業の悪口を言う人の声を無視すれば、優秀な人を社内に囲うノウハウは一日の長ががある。上海では、優秀な人はいずれ独立して起業してしまう。それはビジネスチャンスがたくさんあるとも言えるし、一方で、だから社内にいる社員は…そうでない、腰掛的な人が多くなる。これが企業の実力の差になって現れてくるのがこれからの時代だと思う。もちろん、コロコロ転職して出入りが活発な方がいい業界もあるし、メーカーのように数年かけて新技術を開発していかなければならない職種もある。それに見合っていないと、失速の原因となる。現に、あれほど騒がれていた、お馴染み韓国のサ○スンも、ここにきて技術開発投資が大きくなり始めると失速気味になってきた。日系企業は、社長並みに優秀な人がゴロゴロいる。いつ起業してもできそうなのに、使命感で頑張る。その分が強さの源泉でもある。ということで、優秀な人を囲い込むノウハウもコギャル、ヤンキーを育成するノウハウも中国では大いに役立つ時代がやってきた。

2005/10/23

コメント(2)

-

視野を広げる研修

お店でいいサービスをするにも、素敵な施設を企画するにも、視野の広さが欠かせない。できればカメラのズームみたいなのがいい。使い捨てカメラのようにいつも同じ倍率でなくて、10cmの接写もできるし、×10倍の望遠でも撮れる…そういう「倍率の高い」視野を身につけたいものである。そうは言っても、毎日、同じような環境で規則正しく生活していると、段々とパターン化してしまうから、たまにはサビ落しが必要だ。(規則正しい生活そのものはいいことだけど)…ということで、アモイのある島に行って、スタッフ全員と徹底的に、写真とビデオをとりまくった。もちろん、記念写真も大歓迎だが、100枚も撮っているうちに、皆、接写したり望遠したり、ファインダーを通して視野が広くなってくる。島の村の古き良き生活感とかそういうものに段々敏感になってくる。植物や建物の一つひとつにも味わいを感じるようになってくる。スタート時と終了時では、撮影する対象物がどんどん変わってくるところが面白い。「いいシーンはどこかにあるものではなくて、見つけるものなんですね」とスタッフのコメント。高い所から、道の低い所から、壁際から、ドアの隙間から…と、撮る角度もどんどん進化してくる。もちろん僕も一緒に撮りまくった。真剣に取り出すと、普段なら気に留めないシーンにも気がつくようになる。古いモノも美しく見えてきたり…。終わってみると、「目の凝りが取れたようで清々しい気持ちになりました」とのコメントを頂いた。そして、なぜかその街にまた来たくなった。

2005/10/22

コメント(0)

-

アモイ合宿研修

はじめての廈門(アモイ)は、サービス業の研修には持って来いの場所だった。中国の仕事では上海にいる時間が多いので、なんでも上海を基準に見てしまうが、第一印象は上海に比べてかなり接客サービスがいい、ということ。多分、上海のサービスでカリカリする日本人もアモイなら…OK出すのではないか?廈門航空も廈門空港も上海とは比較にならないくらいサービスがよかった。まぁ完全に観光地ということもあってか、「もてなそう」みたいな雰囲気が漂っている感じ。クールにみていけば、日本の観光地でも勝負できるところはどのくらいあるだろうか?そのくらいいい感じである。(今まで僕が接した人たちに限るが…)「きれいな街だね」とスタッフに話しかけると、皆「きれいだ!」と。しかし、よく聞くと北京のスタッフも上海のスタッフも「車が少なくて空気がきれいで人が少なくてきれい…」とのこと(笑)。おまけに海が見えるし…。やはり、彼ら彼女たちも渋滞と空気の汚さには嫌気がさしていて、こうした国内の旅行に興味があるようだ。そして、何といっても圧巻なのは…写真好きである…ということ。もう、空港からパシャパシャである。デジカメのお陰かもしれないが、あまり躊躇しないでガンガン撮る。それでバスに乗ると、撮った画像を見ながら「これは失敗だ。目を閉じてしまった」とか言いながらこれまたバンバン削除していく。ある意味で、サバサバした印象の彼らの正確はデジカメに合っているのかもしれない。デジカメを使いこないしてる感じがした。僕なんかは、フィルムカメラ世代なので、「失敗しても気にしない。後で削除すればいい」とわかってはいても、少しブレている画像があっても、「まぁ無理に削除する事はないな。一応取っておこう」とファイルが増え続ける…(泣)。だから、外付けのHDDをいつも持参しているほどだ。目的地に着くたびに、「ハイ、ポーズ!」と散々撮りまくる。レジャ研では仕事柄「中国人はどんな施設が楽しいのだろうか?」とか、考えることが多いが、こうして一緒に合宿研修に参加すると写真を撮影しているところは結構楽しくて、撮らないところは、「全然つまんない」とわかりやすかった。合宿のいい所は、寝食を共にできるから、何を喜んでいるのか?つまんないのか?行動を一緒にすると手にとるようにわかる。講師として参加しながらも、大いに勉強になっている。

2005/10/21

コメント(4)

-

サイバーアタックの攻防

某大手日系企業での打ち合わせ中、担当者の幹部の方のPCにメールが入る。「ちょっと失礼」とメールに目をやる。「またサーバーアタックが始まりました」と。小泉首相の靖国神社参拝の前後は、こうして様々な妨害を受けているらしい。(サイバーに限らず…)何でも一秒間に数千、数万回の勢いで攻撃されているから、ブロックみたいな対策を打ってはいても大変な攻防戦が繰り広げられている。もう、数年間に渡って攻撃されているから、対策も毎年バージョンアップしていく。こうしたことを含めた日系企業の毎年の被害総額は…凄そうである。これでは、思ったほど利益が出ない…のも頷ける。反面、これほど精神的にはひどい環境下でこれほど立派なビジネスを展開することができるのだから、日系企業の底力は並大抵ではない。こうした反日活動だけなく、色んなシーンで「欧米企業に比べて日本企業は…」みたいなステレオタイプな情報で小バカにされたりしながらよくまぁ今まで…と思う。現実に現地で仕事をすると日系企業は欧米企業に比べて「仕事を任せないとか、決断が遅い」というのは勝ってな言い分であることがわかる。現に僕の現地クライアントの日系企業は決断が早い。現地のスタッフにも任せる。中国のあの有名企業は、まるで国営企業のごとくで、ビジネス雑誌の記事はいったいなんだったのか?と思えるほどである。これだけ無理難題のオンパレードの攻撃を浴び続けてもしっかり商売できるんだから、日系企業でもタフ会社がたくさんあるんだなぁと実感した。(ピーチクパーチクしないけど…)

2005/10/19

コメント(0)

-

失態の象徴:F1中国GP&北京マラソン

昨年に引き続き上海のサーキットでF1中国GPが開催された。あいにく今年は現場で生で見ることができなかったが、昨年に引き続き、大きな課題を残すGPとなった。F1関係者によると、砂漠の街でもないのに、何しろコースが埃っぽい。それだけ、上海市街の空気が汚い証拠だそうだ。実施にテレビでもそれは確認できるほどで、昨年できたばかりのコースにしては…とわかる人にはわかってしまう。国内のレース活動が他の開催国に比べて盛んではないので、仕方ない面もあるが、何しろ、コースのメンテナンス(清掃を含めて)には問題あり。これはズバリ言って、サーキットに限らず苦手なのかもしれない。レース中に排水溝のフタが外れてコース内に入ってきてFモントーヤ選手が乗り上げる…という、ちょっと信じられないアクシデントもあった。一歩間違えれば大惨事だった。メンテナンス以前の問題かもしれない。もし、あの鉄のフタが時速250kmで走るマシンかドライバーにあたったら…と考えると、恐ろしい。お陰で、最終戦でコンストラーズ・チャンピオンを争っていたFモントーヤの所属するチーム「マクラーレン」は、あっさり脱落してしまった。こんな最終戦があるだろうか?彼らが怒り心頭なのは十分に理解できる。さらにジョーダン・トヨタのマシンがクラッシュした際のコースサイドのスタッフの動きも遅過ぎる。重症だったら…と思うとその対応の遅さにはゾッとした。「やる気あるの?」どころではない。あれほど立派なハードを造ったのに、本業側の人間から見れば、運営は…まだまだ国際級には程遠いのが現実だ。それでも国の威信をかけて開催してしまうあたりは中国らしい…とでも言おうか。開催にあたっての費用も他国に比べて膨大である。F1の主催者側に余分にふんだくられている…と言える。それでもやりたいのだから、仕方ないが。同時に北京で行われていた<ANA国際マラソン>では、コースを間違えて結果近道をした選手が優勝してしまった。実はこの北京マラソン、昨年、一般参加選手から2名の死亡者を出している。原因は…大会運営の不手際だった。オリンピックに向けて選手の育成に力が入るのもわかるが、開催国として、大会運営をバシッとできるようにならなければ「やっぱり中国だね」と進歩がない。「さすが中国」を言われるよう頑張っていただきたい。ルールがメチャメチャでは世界のトップアスリートは出場を拒むかもしれない。現に、F1でも「来年はもう嫌だ」という選手が出てきた。…とこのように、急速に国際スポーツやイベントを急ぐあまり、ここに来て失態が世界中に報道させるようになってきた。(マラソンでも…)僕たちが言うまでもなく、オリンピックに万博…と、間に合うのか?ちゃんとできるのか?と、関係各国の関係者の緊張が大きくなったF1中国GPに北京マラソンだった。ハードはドカーンと造って多少誤魔化せるが、運営はそうはいかない…。ハッタリがきかない世界だ。「こんなのは頑張れば…」と言う人もいるが、この領域は30年以上遅れている。果たしてオリンピックや万博に間に合うのだろうか?そんなわけで、レジャ研中国も忙しくなりそうである。

2005/10/16

コメント(6)

-

世界制覇のマインド

日経ネットの<ビジネストレンド>のコーナーに「世界制覇のマインド」と称して、元ホンダF1総監督の桜井氏の桜井氏の記事の連載が始まった。自動車開発とレースの世界で「これでもか!」と活躍された桜井氏の話は、現代においても大変参考になる。僕は運よく氏と直接お話しを伺う機会に恵まれている。(ときどき)「セナとシューマッハのどちらが速いのか?」など、現役の関係者でも口にするのを躊躇いそうなことも、きちんとした洞察力で抜群の切れ味でコメントされる。そして、何より素晴らしいのが、理系独特のメカニカルな単語の羅列ではなく、背景の文化や人間の精神をも捉えながら考察している点である。現在、僕たちも上海を中心に中国、アジアで仕事をするようになってくると、以前は「ただ、凄いなぁ」と聞いていた話しが、「なるほどなぁ」と変わってくるようになった。コラムでは、レースの話しが中心だが、レースの見方ひとつとっても、色んな角度があることがよくわかる。現場で指揮をとっていたからこその洞察力とも言えるような気がする。

2005/10/12

コメント(0)

-

ディズニーランドの卒業生が万博に向けて歩み出す

先日、上海に語学留学中のHさんにお会いした。学生時代にはディズニーランドやアンバサダーホテルで働きながらサービスと中国語の勉強をし、卒業後に中国上海へ留学。学生時代のアルバイトで貯めたお金での自費留学だから、生活は徹底して質素そのもので、自炊プラス近所の食堂がメイン。部屋も韓国人学生とシェアで暮らしている。(中国語しか使わない生活のため)夏休みも帰国せず韓国人の友人の故郷へ同伴して旅行。そんなわけで、僕たちとの会食では、日本人おやじが大挙押し寄せるような居酒屋で。<田舎煮><○○おろし>などを「おいしい!」と喜んでいたのが印象的だった。思うに、時間のある学生時代にきちんと自分の進路と向き合っていたのが素晴らしい。「取りあえず」ではなく、卒業したら<自分で考えた道>に向かってGO!である。だから、お話しを伺っていても大変シンプル。よそ見をしていない。自分で決めた事にことに集中しているのがよくわかる。けれど、切羽詰ったものではなく、楽しんでいる。素晴らしいサービスとドンドン上達する語学力とで留学後もオリンピックや万博目指して中国で活躍しようとする頼もしい若者だった。若くても自分で決めた人は<覚悟>が滲んで見えてくるから不思議だ。

2005/10/02

コメント(0)

-

日本人の求人は増加中

中国でお店やショールームの施工現場に立ち会う度に思うのはやはり日本は「現場が強い」ということ。5年位前からそういう機会が多くなったのだが、施工管理者の役割は安全に期日に間に合うように…というよりは、ちゃんとやってるか?の「見張り役」見たいな感じになってしまう(泣)。現場の作業員の人たちと「こうした方がいい」「もっと早くできる」というような意見交換ではなく、「ここまだダメでしょう。ちゃんとやって」と誤魔化し探し、粗探し…が現実。確かに中国はコストが安いが、現場によっては管理コストは逆に高いのではないだろうか?現に、東京に比べてまだまだ現場作業員の人件費が安い香港でもディズニーランドの建築となると、ほぼ同額かかってしまうらしい。見方によっては、同じクオリティを維持するには「東京よりも高い」という関係者もいる。「信用できるかできないか?」はそのままコストに跳ね返ってくる。信用できる社会はコストが安いとも言える。もちろん後々の修繕費なども大きいし、何より同じような店舗を作っても、長持ちしない…。人民元の切上げも問題だが、それ以前の問題として、想像していたよりもコストが高いのに驚かされる。例えば、従業員の給湯室の水道はちゃんとついていたが、下水道は来ていなかった…(涙)。エアコンはついたが「ON」と「OFF」しかない代物だった。(よって、微妙な温度調整はできない)契約時に約束していた電力の半分しか供給されていない…。(ショールームとしては計画自体が不発となる)黒を基調とした豪華なユニフォームができたが、5回クリーニングに出したら、白くなってきた…。こうなると、コストがどうのではなく、お金を捨てるようなものである。中国人管理職もそれなりにコスト意識がある人はいる。しかし、彼らの基本は「原価を下げる事」がメインで、段取りとか検品、事前調査…が大きく左右する事を理解している人はまだまだ少ない。中国人経営者も、この辺のことはわかる人はわかっていて、積極的に日本人を採用している企業も増えてきているらしい。多少人件費は高くても、結果安くなることが証明されつつあるのかもしれない。(やり直しよりも安いですよね、きっと:笑)大都会、上海でも未だにこんな状態があるのだから、中国全土でこれからますます日本人技術者(色んな分野で)の活躍の場は増えていくのでしょうね。上海では知る人ぞ知るカモメさんのカモメ中国転職情報をみても、本当に色んな職種の求人が増えているそうだ。日系の大手メーカーなどの進出は行渡った感がある中国だが、日系の中小企業のきめ細かなサービスが必要になってくるのはいよいよこれからなのかもしれない。

2005/10/01

コメント(3)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…

- (2025-11-17 06:41:29)

-

-

-

- 徒然日記

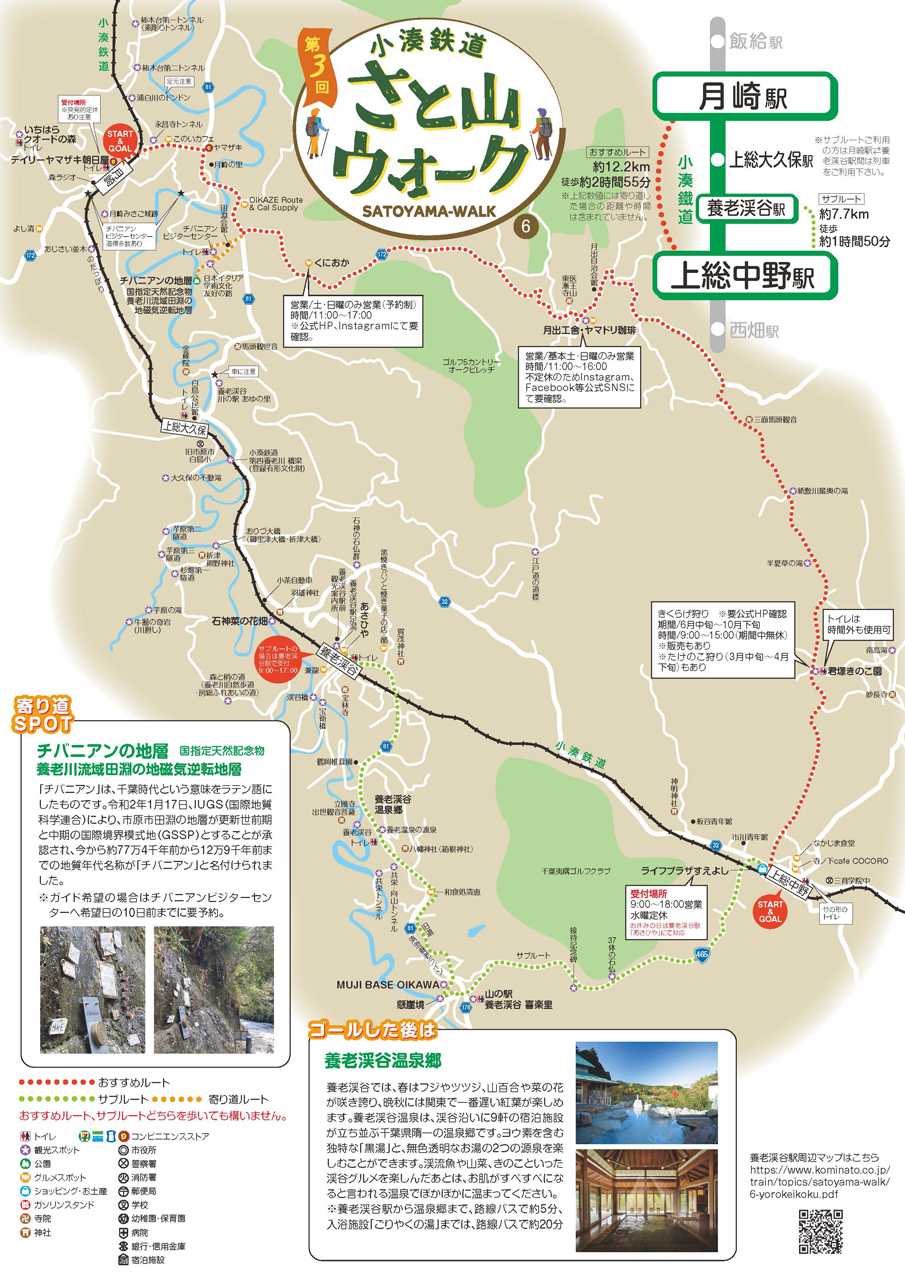

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-