2007年10月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

10月の記憶

10月の記憶。実りの季節に相応しい、充実した月でした。=====とは言え、映画は0本。うーん。TVで『フラガール』は観ましたけど…観劇もなし(溜息)。=====しかし、しかし、芸術の秋。美術館・博物館は、素敵なことになっていました。-----川村記念美術館の名品達 『巨匠と出会う名画展』@兵庫県立美術館 (10/07)古南米文化のドラマツルギー 『インカ・マヤ・アステカ展』@神戸市立博物館 (10/07)2年に一度の芸術祭スタート! 「神戸ビエンナーレ」 (10/07)体験型の考古学博物館、オープン! @兵庫県立考古博物館 (10/13)永遠に続く祈りの微笑み 『木喰展』@明石市立文化博物館 (10/14)-----以前、佐倉に行った時、時間がなくて川村記念美術館をスルーしてしまったのですが、今回、神戸で見ることが出来たのは僥倖でした。『インカ・マヤ・アステカ展』は、前回東京行った時の候補に挙げていながら行けなかったので、こちらも、神戸で見れて大変得した気分。で、『神戸ビエンナーレ』は想像以上に素敵極まりなく、もしかしたら、神戸は横浜に勝てたのかも、と(笑)是非、この機会に、神戸にお越しくださいまし(笑)兵庫県立考古学博物館のある播磨町は、私が生まれ育ち、帰ってきた町で、縁あって、祖父がオープニングセレモニーに招待して頂いていたので、代理でセレモニーに参加させて頂くという幸運に与りました。そして、まさか『木喰展』が、明石で見られるとは…!以前行き損ねた『円空展』も神戸新聞社が主催でしたから、きっと好きな方がいらっしゃるのでしょう。正直、「木喰仏像」は、写真でまとめて見ると、微笑が過ぎて、ちょっとコワいイメージだったのですが、いやぁ、やはり、仏像は実際に目にして、手を合わせて拝むものです。有難い仏像を拝ませて頂いたご縁に、改めて手を合わせて感謝。=====講演会がいくつか。-----石野博信先生(兵庫県立考古博物館館長) 「考古博へようこそ ~ひぼこ船団と大王の棺~」 @兵庫県立考古博物館 (10/14)近都賀彦先生(株式会社ダイキン社長) @株式会社ダイキン (10/23)辻将央先生(大峰堂薬品工業社長) @加古川倶楽部 (10/23)-----石野館長は、橿原でも活躍されていた先生で、「勉強する場ではなく、遊べる場に」の言葉通り、博物館に仕掛けられた「遊び」を解説して頂きました。話がとても知的で面白く、いや、良い館長を迎えたなぁ、と思います。近都社長とは、これまでも何度かお話させて頂いていたのですが、今回は、ご自身の仕事について、工場見学を交えながら。特殊木材輸入、という業種なのですが、業界の中で、しっかりとした地位を築いてらして、中国との取引の話など含めて、大変面白い話を聞かせて頂きました。辻社長は、奈良で、漢方薬の抽出技術で独自の地位を築いてらっしゃいます。社長業に入られてからの、波乱万丈のお話も、非常に感銘深かったのですが、自分の身を削りながら、社員の方々のために、時間を割き、アイデアを練り、謙虚に事業に邁進する姿は、経営者の鑑。と、感想を述べたら、「自分なんてまだまだです。」との答え。これで、私よりちょっと上くらいの年齢なんですから…。=====鴻島での同世代交流会(ただし男ばかり(笑))なんてのもありましたし、下関で塾講師やってる、小学生の塾時代からの友人H村氏と地元で喫茶してみたり、(この後、彼の母上と、考古学博物館の開館記念講演会でお会いしたのにはびっくり。)-----中学以来の友人、M鳰氏と共に、大阪へN本氏が参加するバーベキューに誘って頂き、N本氏と別れた後は、二人で海遊館行って、大阪駅でお茶して、ちょいと打ち合わせ。-----さらに、アメリカからの海外研修生の宿泊受け入れもありましたし、N本氏に誘われて、大正琴のライブなぞに行ってみたりと、目まぐるしい10月でした。===== 金木犀と銀木犀-----三島にある古大木の金木犀は、1里(4キロ)四方に香りを届けるそうです。かって訪れた時は、少しほころんだ頃で、いつか満開の季節に訪れたいと思ったものです。-----祖母が、家の金木犀を一枝手折って、祖父の病室に持って行きました。「ほら、この花、香りで、何か分かりますやろ?」「分からん。」「おじいちゃん、即答すぎや。匂い、かいでもないやんか。」「食べれるんか?」「花やからなぁ。ちょっと、いや、食べようとしたらあかんって。」「金木犀ですわ。な、おじいちゃん、いつ咲くか聞いてましたやろ。」「ああ。金木犀か。」「そうや。早いもんで、空も秋の風情を漂わし、萩の花も、金木犀の香りも…」「背中が痒い。」「ん?どこが痒いんや?ここでええか?て言うか、おじいちゃん、僕の話聞いてないや…」「もうちょっと右。そこそこ。あー、気持ちええわ。」「そうやろう。これがホンマの孫の手や。」祖母が金木犀を手折ったあたりでは、美談になるはずだったのですが、私の実家は、どうにも、そういうことに向いていない家族のようで…。ともあれ、病室にあると言えど、祖父が元気というのは、有難いことでございます。

October 31, 2007

コメント(0)

-

本と共に~秋の夜長はミステリー 秋の読書週間(3)

小難しいミステリー論はさておき、ミステリーを読むことは、私にとっては最高の娯楽の一つなのです。おそらく。「現実」は、やるせない事件と、不合理に満ち満ちているわけですが、「本格推理小説」においては、最終的に「悪」は暴かれ、「不合理」は秩序の中に回収されます。私がミステリーに惹かれるのは、だから、やるせなさと不合理に満ちた「現実」に対する反発であり、逃避である、ということなのでしょう。=====『百器徒然袋-風』 京極夏彦傍若無人、唯一絶対の名探偵、榎木津礼二郎が日常の謎から大仕掛を暴き、仕掛けられた罠を容赦なく粉砕し、売られた喧嘩を仕掛けて返す、痛快娯楽探偵小説集。-----前作は、それでも、哀しむべき「現実」に対しての勧善懲悪という面がありましたが、今回は、コンゲーム的な騙し合いが中心に据えられているため、3篇とも、陽気で明るい雰囲気が漂い、読んで楽しい。-----「招き猫」の挙げている肢が問題になる『五徳猫』は、ひこにゃん活躍の今、タイムリーですし、(「ひこにゃん」のモデルになった白猫の話も、もちろん載っています。)『雲外鏡』の「魔鏡」の説明は、私が今まで見た中で、一番分かりやすい。また、『面霊気』では、能面の変遷についてのアプローチ方法が語られます。-----うーん。やっぱり京極夏彦先生はすごい。=====『生首に聞いてみろ』 法月綸太郎2005年「このミス!」1位作品、文庫に登場です。-----彫刻家の遺作から頭部が盗まれるという、奇妙な事件に関わることになった法月綸太郎。「犯人」の目的は? そもそも頭部はあったのか?謎を追いかける探偵をあざ笑うかのように、本物の生首が。探偵は、もつれた「誤解」の糸を解きほぐすことが出来るのか?-----そして、全ての謎が解けた時、冒頭に置かれた謎への解答こそが、物語を紡ぐ糸へと繋がっていきます。閃き型の天才探偵ではない、苦悩する名探偵法月綸太郎だからこそ、この物語は、物語としての輝きを、いや増すのです。=====『蛍』 麻耶雄嵩「戦慄の旋律」の帯は、伊達ではありません。島田荘司先生の「斜め屋敷」で、狂った論理が、綾辻行人先生の「時計館」で、狂った時が、麻耶雄嵩先生の「和音島」で、狂った芸術論が、物語を紡いだように、この「ファイアフライ館」では、狂った音楽が、狂った旋律が、物語の主人公なのです。-----跳梁跋扈する殺人鬼の物語と、クローズドサークルの舞台立て。この二つがクロスする先に、この先鋭的な物語が屹立します。物語が進むほどに加速していく「違和感」。その理由もはっきりしないままに、作者の仕掛けたミスリードと、張り巡らされた伏線に、読み手としての自分が反応していながら、見抜くことは、かないませんでした。事件の謎以上に、"あまりに大胆であからさまなミスリード"に度肝を抜かれたことを告白しましょう。そして、あっさりと描かれる、驚愕のラスト。-----読み終わってなお残る違和感、割り切れなさからくる酩酊感は、「現実」の事件で感じる「割り切れなさ」とは全く違うもので、そのズレからくる非現実感こそが、私が麻耶雄嵩先生を読む理由。=====『少年探偵・春田龍介』 山本周五郎「好きな作家を一人だけ」と聞かれたら、私は迷わず山本周五郎先生の名前を挙げます。もちろん、と言って先生方の名前を挙げ始めるとキリがありませんが、「一人だけ」なら、山本周五郎先生以外には、考えられません。笑わせて、泣かせて、しみじみさせて。そして、その山本周五郎先生は、探偵小説もお書きになっているのです。作家当て企画で、覆面作家として執筆された『寝ぼけ署長』はじめ、短編・長編問わず、ミステリ的手法が使われていることもよく指摘されます。(Whoよりも、HowとかWhyが謎の中心となる場合が多いです。)しかし、戦前の探偵小説群は、「習作」扱いされて、今まで文庫化されてきませんでした。今回のシリーズは、雑誌の中に埋もれていた作品群に焦点を当てたもの。いやぁ、編者の末國善己先生のご尽力に、ただただ脱帽です。-----第一回の『少年探偵・春田龍介』は、題名の通り、少年探偵が、智力の限りをつくして「悪」に立ち向かい活躍する、周五郎版「少年探偵団」。確かに「少年向け」ではあるのですが、それだけに、自分が子供の頃に読んでいたら、手に汗を握ったろうな、という読み応えがあります。特に、『ウラルの東』では、これでもかというほど連続するピンチ、逆転につぐ逆転、冒頭から登場する悪役、残虐な敵の首領など、冒険、奇想なんでもあり。「満州」をめぐる時代背景が垣間見えるのも、違った意味での読み応え、でしょう。-----とは言え、この本、人には勧めません。あくまで、この本は、周五郎ファンの、お遊びみたいなものです。どうせ読むなら、こちらの短編集の方が、断然面白いです。 『寝ぼけ署長』 『つゆのひぬま』 『人情裏長屋』山本周五郎先生は言います。「世の中は、つらいこと、苦しいことに満ちている。 だからこそ、せめて小説の中では、楽しい気分になって欲しい。」=====私にとって、読書とは、最高の娯楽なのです。

October 1, 2007

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ

- 東方神起 20th Anniversary LIVE TOU…

- (2025-08-16 16:45:05)

-

-

-

- 特撮について喋ろう♪

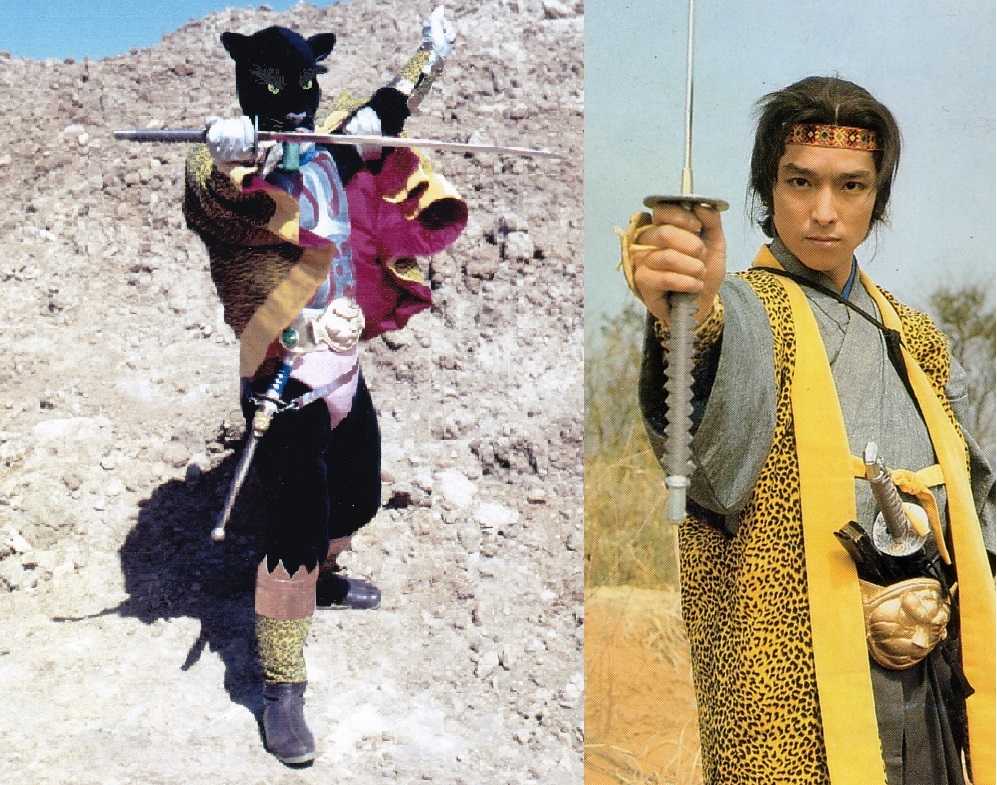

- (特撮キャラ)黒影豹馬・ブラックジ…

- (2025-11-19 19:00:06)

-

-

-

- 最近観た映画。

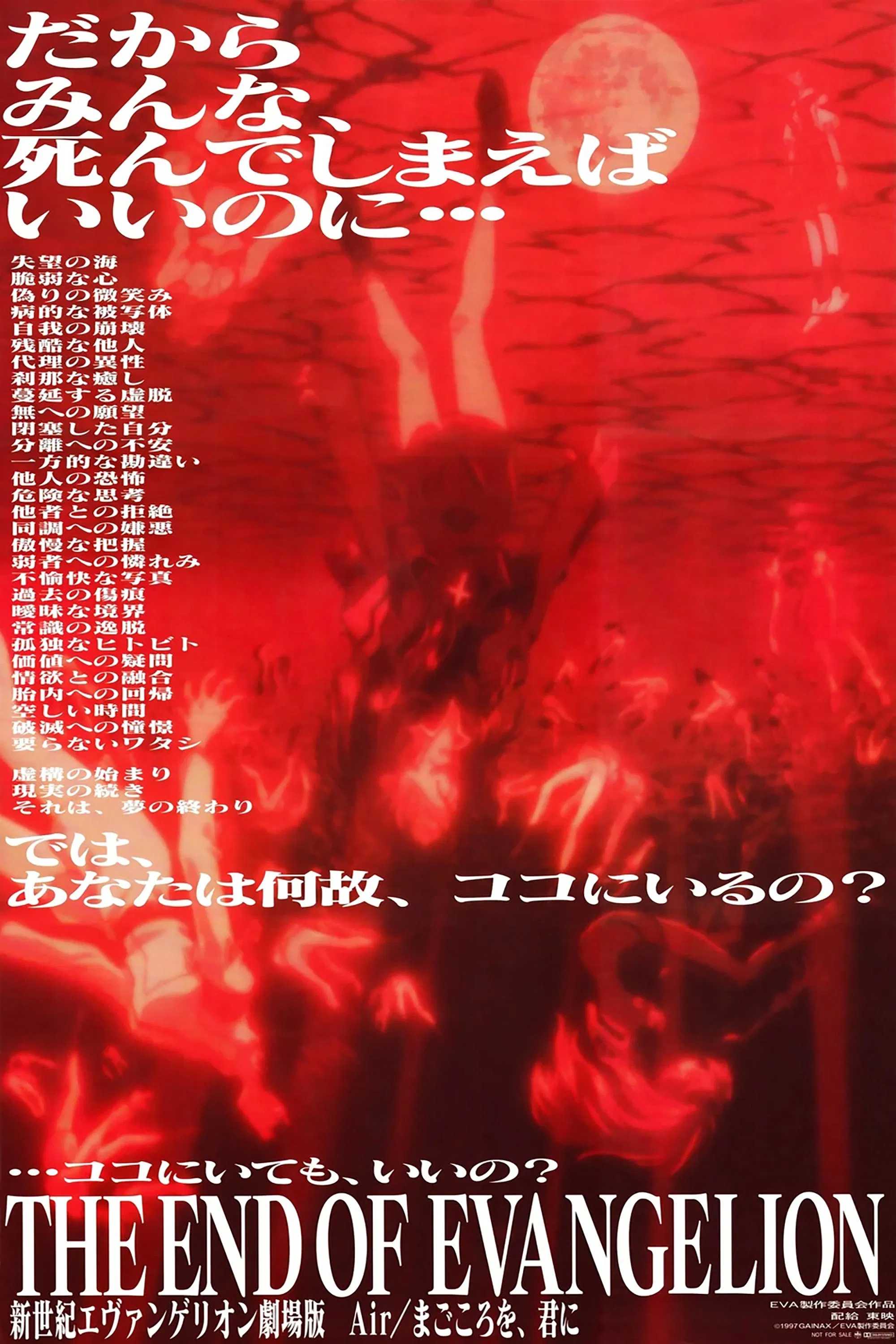

- 【movie】『月1エヴァ EVANGELION 30…

- (2025-11-19 12:35:27)

-