2007年09月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

9月の記憶

9月の記憶を思いおこしつつ。いやはや、記事自体の更新は出来ていないわけですが…。=====最近映画も観ていません。観よう、観ようとは思っているのですがねぇ(溜息)-----ジャッキー・チェン・アクション健在! 『ラッシュ・アワー3』 (09/22=====関西に戻ると、美術展に行くのが「小旅行」になってしまうのが哀しい。-----黄金とシルクロードのロマン 『ペルシャ文明展』@大阪歴史博物館 (09/)「文明」の持つ力 『ナスカ展』@京都文化博物館 (09/17)=====芝居は、0本。てか、帰国してから、『コンフィデント』しか観てない気が…。=====講演会がいくつか。-----今井鎮雄先生(神戸YMCA顧問) by RYLA @神戸ポートピアホテル (09/01)藤本義一先生(作家) @神戸クラウンプラザホテル (09/09)桑田純一郎先生(但陽信用金庫理事長) @播磨町商工会館 (09/14)盛和塾 第15回全国大会 @国立京都会館 (09/18-19)-----尊敬する今井先生のお話は、今回も素晴らしいものでした。それにしても、齢80を越え、米寿を前にしながら、知力・気力は衰えを知らず、誰よりも本を読まれ、鋭く静かな洞察を凝らす姿勢は、改めて尊敬します。ああいう年の重ね方をしたいものです。-----但陽信金の理事長は、お若いのに、行員の事を心から思っていて、…って何だか、こういう書き方は「奇麗事」な感じですが、経済学科ではなく、経営学科な私は、マルクスよりも松下幸之助先生、であって、「経営者の良心」とか「ノーブレスオブリージュ」とかを信じているので。-----なので、盛和塾での、企業経営者による体験談は、どれもとても感動的で、何て言うか、自分もいろいろやらなきゃなぁ、と反省させられたわけであります。正直、私が経済学部で聞きたかったのは、こういう話で。うーん。でもなぁ…。こういう「お話」は聞くだけではダメで、いかに「自分の事」として落とし込んでいくか、自分に何が出来るか、何をするか、なんですけど。まずは、目の前の仕事を覚えることから。って、ずっと言っている気がする(溜息)=====環境サークル時代の「憧れの先輩」にお呼びいただいて、お世話になった先輩と結婚された同期生(「同志」の方が言葉は近い)とそのご子息、神戸&芦屋在住の皆さんと「神戸休暇♪」してみたのも、素敵な思い出。現在、鹿児島在住の中高時代の知り合い(友達ではない(笑))が姫路に出てきやがったので、夕食を一緒にしたのは、嫌な思い出(笑)。両親が一週間ほど出ていたので、久々に自炊生活もして。うーん。なんだか、バタバタ過ごした9月でした。=====「実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」天の恵み、地の潤い、人の営み、全てが一体となって実る稲穂。瑞穂の国に生まれ、育った喜び。いや、つまり、新米は美味しい、ということが言いたいだけなんですけど。実りの秋、祭りの秋、全てに感謝。

September 30, 2007

コメント(254)

-

本と共に~『官邸崩壊 安倍政権迷走の一年』他 秋の読書週間(2)

『国家は僕らをまもらない』 田村 理このblogで何度か紹介しましたが、「テロリズム」とは、もともと、「恐怖政治」を意味します。そして「恐怖政治」とは、「権力者が、逮捕・投獄・暗殺などの暴力的手段によって反対者を弾圧して強行する政治」を指します(こちらから引用)この定義に従えば、治安維持法を持ち、体制翼賛体制を取った後の日本政治は、「大正デモクラシー」とは打って変わった「恐怖政治」の時代だった、と言うことも出来ます(あくまで「定義に従うと」ですけど)-----そして、「権力は腐敗する」腐敗した権力は、弱者に刃を向けるものになります。多数決が容易に暴力になりうる現実を、我々は知っています。そう、「クラスのいじめ」を想像すれば、事足りるでしょう。-----権力は腐敗し、暴走する可能性を持つが故に、それに対してタガを嵌める必要がある。このタガこそが、憲法なのです。-----私は、憲法について、こういう認識をしていたのですが、これが「立憲主義」と呼ばれる立場に近く、しかも厳格な「立憲主義」からすると、憲法について認識不足であることが、この本を読んでよく分かりました。======この本で、例として引かれるのは、ドラマ『HERO』であったり、『パタリロ!』であったり、『アラレちゃん』であったり、イチロー選手であったり、山田詠美であったり、身近な「物語」です。筆者は、これらの中に見られる「憲法精神」を、鮮やかに抽出して、立憲主義から見た憲法の精神を解説してくれます。それは、一言でまとめれば、「自立した個人の自由」によって、思いやりが育まれる社会。-----私は、「個と公」論を声高に主張する者ほど傍若無人であることに、失笑を禁じえませんが、一方で、彼らが、自らの傍若無人に無頓着であることに、危惧を感じます。「みんな違って みんないい」他者への理解・共感を拒否した先にある、他者への恐怖感が、攻撃性へと転化されているのです。「みんな違って みんないい」他者への理解・共感を持つことが、「自立した個人」の出発点です。=====「改憲主義者」の多くは、現行憲法の成立過程を問題にします。この本は、その点について書かれた本ではありません。しかし、「改憲主義者」がその先に求めているものが、「立憲主義」に基づいているとは、とても思えません。-----憲法は、国民が国家権力に嵌めるタガです。国家権力が国民に嵌めるタガでは、決してないのです。「立憲主義」は、我々の自由を守るために大切な考え方です。これを手放すことは、我々の自由が失われることを意味します。「問題は9条だけじゃない」この本の帯に書かれた惹句は重い意味を持っているのです。=====『官邸崩壊 安倍政権迷走の一年』 上杉 隆このblogでは、政治の話はしない、ことになっています。そして、私自身は「不偏不党 無所属 平和主義 環境派」だと名乗っているのですが、安倍政権の「美しい国」と改憲政策は、平和主義 環境派である私にとって、許しがたいものでした。-----この「美しい」国土を、埋め立て、造成し、拝金主義に塗り替えたのは、他でもないあの政党です。そのこと自体の是非は問いますまい。なぜなら、それがこの国の経済成長の源泉であり、その時代においてのBetterな選択肢だったのですから。しかし、その流れを汲む政権が、軽々しく「美しい国」なんてほざくのは、皮肉というよりも、人をバカにしているとしか思えない。-----「女は産む機械」発言をした厚生労働大臣(!)は、最後まで政権に居座り続けました。つまりは、首相も同じ見解だと考えて差し支えないでしょう。「原爆はしょうがない」発言をした防衛大臣(!)は、のうのうと大臣の座を降りて、しかし、議員身分のまま「反省する必要はない」と居直っています。「説明できないので自殺します」なんて農林水産大臣もいました。現職大臣の自殺なんて前代未聞です。あの手の方々が大好きな「自己責任」だとは言え、誰がそこまで追いやったのか。-----選挙の際、「今回の逆風は、安倍さん自身のせいではない」という擁護論が聞かれましたが、とんでもない。私に言わせれば、憲法改正を掲げて、軍国主義への道を用意し、「女は産む機械」「原爆はしょうがない」発言を容認し、大臣の自殺を誘発したのは、「安倍さん自身」です。かばう必要もなければ、かばいようもない。-----そして、自ら「私か小沢か」と問うた参院選の敗北を受けての居座り。所信表明演説を終えてからの辞職。-----今年お亡くなりになられた池宮彰一郎先生は言います。「「義」とは、「我を美しく」と書く」と。最後の最後まで「美しくない」首相だった、と評しましょう。-----そんな、「大義なき」首相の主張していた「改憲」。首相は正直に言うべきでした。自分が目指しているのは、「美しい国」ではなく「人を殺せる国へ」なのだと。-----『大義の末』『落日燃ゆ』を書かれた 城山三郎先生も、保守護憲の大黒柱であった 宮沢喜一先生も、今年お亡くなりになられました。今年は、本当に、かけがえのない方々の訃報が続きます。諸先生方のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、安倍「改憲」政権の崩壊を、謹んでご報告させて頂きたいと思います。=====さて、前置きが長くなってしまいましたが、この本は、安倍「お友達」内閣の迷走にメスを入れ、安倍「ボクちゃん」内閣の本質に迫る、渾身のルポ。-----政策の是非ではなく、政策・政府対応の決定プロセスを追うことで、人材配置を含めた、官邸内のコミュニケーション不足を浮き彫りにします。-----政権初期の用意周到さの一方で、練り上げられたはずの内閣メンバーに潜むアリの穴。官邸の無責任体制が、官僚政治を元気づかせ、決断の先送りが事態の悪化を招きます。それは、まるで、時計の針が急速に戻るのを見るかのよう。「戦後レジームの脱却」どころか、「旧い自民党の復活」だった、ということです。-----結局、国民に対して謙虚さを持つことのなかった「ボクちゃん」。この本が出された時、首相はまだ辞任を言い出していませんでした。しかし、この本の中で、焙り出されているのは、既に行き詰ってしまっている首相の姿。恐らく、最初から、改造内閣の布陣で、挙党体制がとれておれば、ここまでの迷走はなかったのでしょう。もしかしたら、改憲への道筋が、つけられてしまっていたかもしれません。-----この本によると、第166通常国会では、衆議院本会議で14回、両院の委員会を含めると70回以上の強行採決が行われたそうです。アマルティア・セン博士は言います。「民主主義の本質は、多数決ではない。話し合いである」と。小泉前首相の「郵政選挙」によってもたらされた「数」を頼みに、全く関係ない案件に、野党との論戦を断ち切って、「我」を通した自民党。それは、すでに数の暴力以外の何者でもありません。-----最初から首を傾げ続け、柳沢発言で見限った安倍政権でしたが、ここまで非道くなるとは思ってもみませんでした。改造内閣の陣容には期待していただけに、ああいう辞め方もどうかと思いますが…ま、ご自身の大好きな「再チャレンジ」でもして頂ければと存じます。

September 16, 2007

コメント(2)

-

本と共に~『世界征服は可能か』他 秋の読書週間(1)

通勤時間がなくなって、本を読む時間がなくなっていたのですが、ちょっとまとまった時間が取れたので、数冊を一気読み。久々にこれだけ読むと、気持ちよいですね。文芸系と政治系の2回にわけて。===== 『いとしのヒナゴン』 重松 清やられました。-----「これは、ふるさとの物語だ」中年となった、伝説のガキ大将「イッちゃん」が町長になった比奈町。そこに東京で夢を追いかけていた若いヒロインが帰ってきます。未確認生物「ヒナゴン」発見のニュースに飛びつく町長。老齢の前町長の画策。市町村合併を進める、隣市の思惑。ヒロインの、同級生達との意外な再会。ガキ大将の取り巻きだった悪ガキの、それぞれの「今」。-----「ふるさと」は、やっぱり田舎で、「嫁不足」の問題あり、「介護」の問題あり、「福祉」の問題あり、噂という暴力あり、様々な問題が絡んで、ドラマは進みます。=====印象に残ったシーンから。小学生に「ヒナゴン」の想像図を描かせた先生(ヒロインの小学校時代の同級生)は、ヒロインと共に、その作品を市役所に飾ります。-----それを見た町長の「イッちゃん」は「こんなの意味がない」と切り捨てます。何がダメなのか分からないヒヨッコ二人に、「イッちゃん」は言います。「ここにある絵は、みんな良く想像はしてるけど、信じてない。」そんな作品を「想像図」として飾っても意味がない、と。-----読んでいて、ハッと胸を突かれました。あとがきによると、作者が描きたかったのは、信じる心、なのだそうです。果たして、同じ課題が出された時に、私は「信じ」て想像することができるだろうか、と。いや、現実に即して言えば、「イッちゃん」のように、「信じる」本質を見抜く目が自分にあるだろうか、と。=====「イッちゃん」の行動は、破天荒でありながら、決して「大切なもの」を外すことはしません。その姿は、さすが伝説のガキ大将。-----また「イッちゃん」の奥様が、またカッコ良い。暴走族として「イッちゃん」の追っかけをしていたという経歴を持つ彼女は、見事に「イッちゃん」を支え、鼓舞し、自らも「戦って」みせます。=====魅力的な登場人物たちに加え、先行きの見えない政治展開が、物語を彩ります。-----物語を通じて、少しずつ変わっていく、若者たち。そして、「運命の日」の「運命の瞬間」に向けて、物語は加速していきます。果たして、「ヒナゴン」の正体は?町長の「イッちゃん」の決断やいかに?そして「運命の日」、町に奇跡が起こります。その奇跡は、きっと、忘れられない感動を心に残すでしょう。この町をずっと追ってきた新聞記者が呟きます。「これで町は一つになった。これから良い町になるぞ」と。=====何よりこれは、「ふるさと」の物語。『定年ゴジラ』『トワイライト』でニュータウンの問題を描いた作者が、「ふるさと」の抱える問題に、正面から向き合った作品なのです。 「ヒナゴン」に仮託されているのは、他でもない、「ふるさと」そのものです。-----「ふるさと」にどう生きるか。「ふるさと」をどう生かすか。東京に住むこと、あるいは海外に住むことではなく、地元に帰ることを選んだ私自身にとって、この物語は、決して他人事ではありません。「ふるさと」にどう生きるか。「ふるさと」をどう生かすか。私にも出来ることがある、と信じたい。私にしか出来ないことがある、と信じたい。=====この作品、2005年に『ヒナゴン』の題で映画化されている、とのことなのですが…?うーん。観てない、というか、知らなかったなぁ。てか、文庫化に合わせて配給してもらえませんかねぇ。=====『「世界征服」は可能か?』 岡田 斗司夫いや、本当、世界征服って、大変なんです。題名から想像すると、一見とんでも本の類ですが、さすがオタク学の泰斗、そんなヤワな話はしません。-----ヒットするマンガ・アニメが、「現実」のカリカチュアライズなり、メタファーである要素を含むが故に、それを徹底的に分析することは、「現実」そのものを解体することでもあるのです。-----おかしみと豊富な例示を含みながら、分析はあくまで、冷静、徹底的。そしてその先には、想像もしなかった「悪の組織」像が浮かび上がってきます。「それ」が「悪の組織」となってしまう「現実」。それは、現実社会がいかに歪んでいるかの反証とも言えるでしょう。=====『ドアの向こう側』 二階堂 黎人本格ミステリ作家の代表である筆者によるハードボイルド・パロディの第三集。ミステリ史上最も孤独な探偵、渋柿信介に襲い掛かる、本格仕掛けのシリアスな事件。短編集だけに、どれも短くて読みやすいにもかかわらず、しっかりとした伏線、ミスディレクションが用意してあるのは、さすが。下はシリーズ『私の探した少年』と『クロへの長い道』です 二階堂さんって、きっと良いパパなんだろうなぁ…。

September 16, 2007

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…

- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…

- (2025-04-26 15:25:48)

-

-

-

- おすすめ映画

- 侵攻前の ウクライナを描いた映画 …

- (2025-11-14 06:47:24)

-

-

-

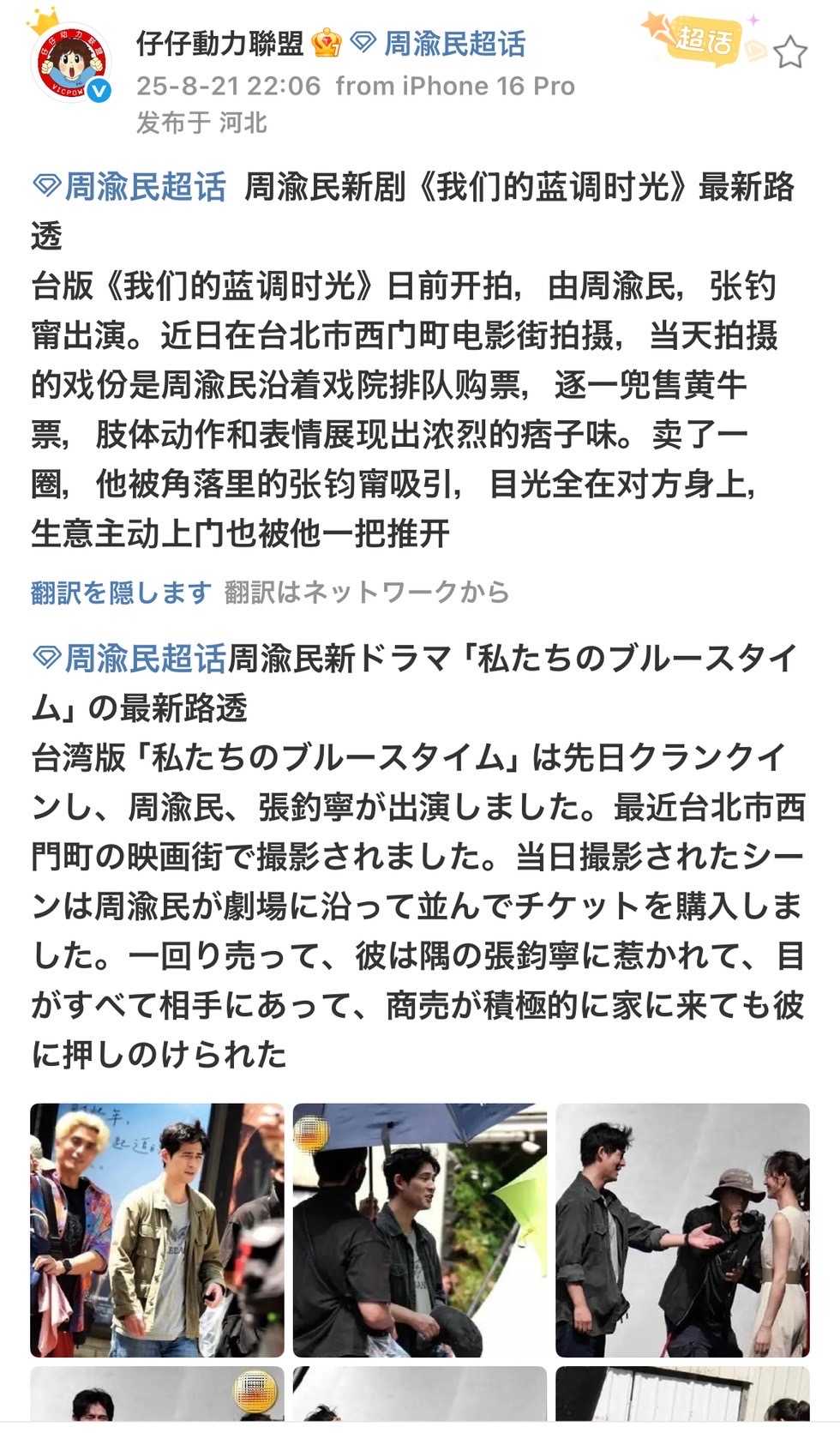

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-