2007年02月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

【エコシティツアー序論】豊かに生きる、ということ

今回のエコシティツアーは、コペンハーゲンからです。「風のがっこう」のステファン・スズキさんより、まず「デンマークという国」の話をして頂きました。=====デンマークの国土は約4万平方キロ。北海道の約半分。人口は541万人。東京の人口が、約1200万人ですから…その半分くらい。政体としては立憲君主制で、現在はマルグレーテ2世女王が王位につかれています。wiki参照(こちら)=====という基本的な情報を踏まえた上で。デンマークでは、国の予算の6割以上を社会福祉と教育にあて、「豊か」な国を実現しています。その指標の一つとなるのが、国家予算が黒字運営されていること。日本の「借金経営」に比べれば、非常に健全な財政体制です。教育費や医療費は国が負担。小学校から大学(修士)まで無料で教育が受けられます。ここまでのサービスがあって、黒字というのですから、すごい。-----もちろん、その分、税金は多く取られており、消費税や砂糖税、酒税などの結果、日本より物価が高い感じは否めません。=====確かに国家の規模は違いますから、一概に比較は出来ないでしょう。でも、ちょっと待ってください。「国家の規模」は違うと言えど、地方自治体のレベルでは、同規模の自治体だってあるはず。財源の確保さえ上手く出来れば、同じような「豊かさ」を実現できる「地方」政治は実現可能なはずです。-----この差異の原因と考えられるのが、政治に対する関心の高さ。投票率は常に80%を越えているそうです。また、選挙権/被選挙権、共に18歳から。「学生で政治家」という人もいるそうです。-----ここでは、日本の政治批判をしませんが、政治に対するシラケが、悪循環のスパイラルを描いていることは、指摘しても良いでしょう。=====さてさて、環境問題の話のはずが、なぜ福祉と教育、そして政治の話から始まるのか。スズキさんのお話は、もう少し続きます。

February 28, 2007

コメント(1)

-

旅の始まり。

コペンハーゲン(デンマーク)では、「人魚の像」の予想以上の「がっかり」ぶりに満足し、ストックホルム(スウェーデン)では、船のユースホステルに滞在し、街に驚き、ヘルシンキ(フィンランド)では、街を楽しみ、世界遺産を見、ムーミンの街まで足を伸ばし、オスロ(ノルウェー)では、コンチキ号にフラム号、ヴァイキング船に大興奮。そんな「冬の北欧 独り旅」を終え、再びコペンハーゲンに戻ってきました。そして今日から、エコツアーのお手伝い。しかし、これが。コペンハーゲン、カールスルーエにストラスブールって、どれも友達に会いに行った街じゃないか!そして最後は、私にとっての「始まりの街」フライブルク。なんとなく、締めくくりに相応しい「旅」ができる気がしています。(とは言え、その後は、スイスを抜けて、ローマにNaonobuさんを訪ね、いったんベルリンに戻って、それから東京、そしてようやく実家、なのですが。)というわけで、再び「エコツアー編」スタート!

February 28, 2007

コメント(4)

-

【Berlin,Berlin!】別れの日-後編

サラとジョゼは今日もお休み。えっと、今日もサラのために新しい花束を用意した、私の立場は?(下宿先のマム宛に転用しました。)====クラスに顔を出したら、しかし、サプライズが待っていました。それは皆からのお土産。-----カナリア諸島出身のマルタからは、小さな本。 「私もこのシリーズを読んでるけど、勉強になるわよ。旅行中に、日本に帰る飛行機の中でも、是非読んだら良いと思う。」えっと、頑張ります。-----アイルランド人のゲロイトからは、小さなアドレス帖。 「僕のアドレスと、クラスの何人かには書いてもらっているから、後は、友達に聞いて、自分で埋めたら、どうかな、と思って。」これは、嬉しい。-----中国系オーストラリア人のチョウからは、それを入れる可愛い紙袋。 「あまり大きすぎるのも、困るかな、と思って。」ちなみに彼女、17歳の女の子。英語に中国語、そしてドイツ語。日本語も挨拶程度は知っていて、ピアノをやっていてパンクが好き、というなかなかクールな女の子です。-----スイス人のレジスからは、 「今日は、うちでmrtkのために食事を作ってごちそうしてやる」とのお誘い。いや、これも有難いことです。が…旅行社とのやり取りで時間がかかり、結局行けず(ごめんね)-----まじで、いや、ちょっと、これは嬉しいぞ。====そして、金曜日の夜には、毎週、学生だけでの交流会が行われています。お店の名前も「ノスタルジー」。-----ここでもサプライズ。もともと同じクラスだったのに、新年明けたら、別な学校に行っていて会えなかった、ロシア人のバディムに再会。さっそく、アドレス帖にアドレスを書いてもらいます。-----そして、昔のクラスの仲間である、ハンガリー人のヴェロニカ、ノルウェー人のシャルロッテ、そして、フランス人のクレア、元同じ下宿だったアニタ、と気心の知れたメンバーにお別れを。-----シャルロッテに、行き違いでアドレスを聞けなかった、デンマーク人のジーナの連絡先を教えてもらった上、彼女から連絡のメールを入れてもらいました。シャルロッテ、ありがとう。そして、オスロにも行くよ、と言ったら、ノルウェー語のプチレッスン。さらに、姉妹がいるから、連絡しておくね、とのこと。本当、ありがとう。-----そして、イタリア出身のメンバーと別れを惜しみ、スイス出身の連中と、再会を誓い(いやぁ、でも、スイスなんていつ行くんだ、私?)ベルギー人と小難しい話をし…。====気がつけば、この語学学校にも、結構長くいて、レジスのおかげもあって、知り合いも増え、たくさんの人から(こんな覚えにくい名前なのに)名前を呼んでもらうようになっていました。「ところで、どうして着物なんだ?」「うん。最後の日だからね。」-----基本的には、顔と名前が一致する人と、私は名前を覚えてなかったけど、よく話をした人(苦笑)に、アドレスを書いてもらったのですが、それでも、結構な量になりました。=====10月。最初、言葉も喋れず、不安で、人見知りもあって、何を喋れば良いのかも分らず、黙っていた頃-----11月。kikoさんや、Naonobuさんに、交流会に連れていってもらって、二人が積極的にコミュニケーションを取る姿に、手を引いてもらった気がしていた頃。-----1月。Naonobuさんが帰国し、kikoさんが学校をかわり、12月の旅行を挟んで、クラスもかわってしまい、不安ながらも、知った顔に、喋りかけられるようになった頃。-----2月。そして、こうして、皆から、声をかけてもらえるようになり、先生から「言葉は覚えてないけど、コミュニケーションは良く取れている」と言われるようになり(苦笑)、ちょっとは本気で「mrtkがいなくなるのは、寂しいよ」と言ってもらえるようになりました。=====こんなに嬉しいことがあるものか。だから、どんなに切なくても、泣きはしますまい。笑顔で。手を振って。「素敵な人生を!また、いつかどこかで!」

February 16, 2007

コメント(9)

-

【Berlin,Berlin!】別れの日-前編

先週の金曜日、同じクラスのアメリカ人のショーンが違う学校に行くということで、最終日を迎えました。「それは悲しいね。先に知っていたら、贈り物くらい用意したのに。」と言いつつ、その日たまたま持ってきていた和紙で、折鶴を作ってプレゼント。折り方を忘れていたので、ネットで調べたのは、そして、調べている所をショーンにみられたのは内緒。-----ところが、同じ日、事務所の人から、「mrtk君、今日が最終日だよね。」と言われてびっくり。「えっと、来週が最終週だと思っているのですが?」「そんなことないよ、確認してくるね。」「…をや。確かに。」というわけで、特に予定も立てていなかったので、今週は、語学学校に、ネットと挨拶に来ていました。(いやぁ、特にお咎めなしです。さすがに授業には出ませんでしたが。)=====クラスのメンバーに、和風便箋でお手紙を書いて、折り紙で女性にはアヤメと睡蓮、男性には小さな兜と、その場の古新聞で折った兜。サラとジョゼに会えなかったので、ほぼ毎日通ってました。(てか、この二人より、私の方が学校に来てる気が…。)木曜に、花束を持って訪問した(こちら)のも、そういうお別れの意図があったのです。-----「明日も来るよね?」「うん。インターネット・ルームにいるよ。」なんて会話も、最後。「土曜から旅に出るんだ。」「日本へ帰るの?」「いや、北欧へ行くの。」「金曜の交流会は来るよね?」「最後だからね。」そう、最後、なんだよね。出会いがあれば、別れがある。だからこその「一期一会」。

February 16, 2007

コメント(0)

-

【Berlin,Berlin!】ノイエ・ヴァッヘ~死者を悼む、ということ

ベルリンには、こんな場所もあります。ブランデンブルグ門からまっすぐ伸びるウンテル・デン・リンデンの通り沿い。シュタット・オペラの向かいに、静かに佇む小さな建物。中には、広い空間に、彫刻が一つ。天空からさす光が、その彫刻を浮き上がらせます。そこには、十字架もなければ、神殿もありません。しかし、静かな「祈り」を感じさせてくれる空間。「ノイエ・ヴァッヘ」と言います。=====ベルリンを離れる前に、もう一度見ておきたくて、足を運びました。ここは、いわゆる「観光」で案内されることは、そうないでしょう。しかし、私にとっては、ベルリンにある他のどんな壮麗な教会よりも、「祈り」を感じさせてくれる場所であり、頭を下げたくなる場所でした。その日、彫刻には、薄っすらと雪が降り積もっていました。-----ノイエ・ヴァッヘは、 「戦争と暴力支配の犠牲者のための ドイツ連邦共和国中央慰霊館」です。もともと国王直属の護衛兵(ヴァッヘ)の詰所があったので、この名前ですが、1931年、プロイセン政府により、「世界大戦戦没者慰霊館」となり、第二次世界大戦、東独時代を経て、現在に至っています。-----中央の像は、「死んだ子を抱く母」。何度か書いていますが、「名も無き死者などいない」のです。それぞれの人は、それぞれの人生を背負って、しかし、死を余儀なくされた。それが、「犠牲」でなくて何でしょう。私は、殺した兵士ではなく、戦争というシステムそのものに、怒りを、哀しみを、絶望を覚えます。-----戦争とは、人の命を奪う暴力に他なりません。そして、弱い立場のものほど、その犠牲となります。それが、戦争というシステム。命を奪われた「死者」に「思いをいたす」時、「正しい戦争」なんてありえない。「「正しい戦争」は本当にあるのか」藤原帰一-----声高に叫ばれる「戦争論」は、「国防」を騙りながら、平和主義国家としてのプレゼンスを自ら放棄し、国際的地位を低下させる「亡国的暴論」に他なりません。「“国のため”に戦った兵士」を讃えることからではなく、「“国のせい”で命を落とした人々」を悼むことから、「平和論」を始めないとならないのです。=====ノイエ・ヴァッヘは戦争と暴力支配の犠牲者に対する記憶と追悼の場である我々は戦争で苦しんだ各民族に思いをいたす。我々は、そうした民族の一員で迫害され命を失った人々に思いをいたす。我々は、世界大戦の戦没者たちに思いをいたす。我々は、戦争と戦争のもたらした結果により故郷で、捕らわれの身で、また追放の身でそれぞれ命を落とした罪無き人々に思いをいたす。我々は殺害された何百万ものユダヤの人々に思いをいたす。我々は殺害されたシンティ・ロマの人々に思いをいたす。我々は、その出自、その同性愛、その病いや弱さゆえにそれぞれ殺されていった全ての人々に思いをいたす。我々は生きる権利を否定され殺害された全ての人々に思いをいたす。我々は、宗教や政治的信念ゆえに命を落とさなければならなかった人々に思いをいたす。我々は暴力支配に抵抗し命を犠牲にした女性たちや男性たちに思いをいたす。我々は自らの良心を曲げるより死を受け入れた全ての人々の栄誉を讃える。我々は、1945年以降の全体主義独裁に逆らったために迫害され殺害された女性たちや男性たちに思いをいたす。===== ※ ノイエ・ヴァッヘにある日本語訳(各国語に訳されている)をそのまま引用 ※ 参照;http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai7/7siryou1.pdf

February 15, 2007

コメント(8)

-

【Berlin,Berlin!】ベルリン・フィルハーモニー

ここで演奏を聴くのは、2回目です。1回目は、両親が来た時に三人で。しかし、これはコーラスで、オーケストラではなく、場所もメインホールではなく、もう一方のホール。=====ベルリンを離れる前に、メインホールで、オーケストラを聴いてみたい、と思い、ベルリン滞在で、色々とお世話になったkikoさんをお誘いして行って来ました。-----ちなみに、今日は、和服ではなくスーツ姿です(笑)=====なお、基本的にチケットは、常に予約完売(笑)しかし、当日券が「その週の月曜三時」に、フィルハーモニーにて売り出されるのです。これを買いにいったら、あまりに長蛇の列でびっくり。日本では、日頃クラシックとは縁のない暮らしをしているので、比較が「新感線」だの「野田秀樹」だのになるのですが(苦笑)。=====さて、本日の曲目はハイドン。指揮はラテル。4名のゲスト演奏者を迎え、そのうちの一人は日本人。席は、なんと、演奏者のすぐ真後ろです。えっと…。-----実は、当日券は13Eと18Eの2種類あり、13Eの方が、演奏席に近かったので、(別にケチったわけではありません)こちらにしたのですが…。18Eだと、多分、あの一番上の端っこ。13Eの方が面白いかも。-----しかし、やはり、「音」に関しては、おそらく18Eの方が良いでしょう。kikoさん曰く「ちょっと、くぐもって聴こえる。」確かに。楽器って、前に音を出すように出来ているのですね。知っているようで、実体験として感じたのは始めてかも。-----逆に、指揮者の動きが、本当に良く分かります。自分が指揮されているみたい、は言い過ぎか。ここらへん、音楽の嗜みはないので、良く分かりません(苦笑)指揮者によって、音の表現が違う、と言われるのは、同じシェークスピアでも演出家で違う、と同じような感じなのかな?=====ハイドンの曲は…「クラシック」という感じでした。ウィーンで聞いたヨハン・シュトラウス&モーツァルトは、演出も含めてとても楽しく、プラハで聞いた(パイプオルガンの)バッハは、荘厳過ぎて眠気を誘いましたが、途中の盛り上げ方も、曲の締め方も、イメージの中の「クラシック」という感じ。作曲家の個性って、出るんですねぇ。そう言えば、結構長いドイツ滞在の中で、あまり「ベートーベン」に触れることがなかったのですが…何故かしら?-----それにしても、これだけたくさんの楽器をコンポーズしていく作業ってすごい。作曲家の頭の中って、どんな音楽が鳴り響いているのかなぁ、と思います。=====日本では「のだめ」のおかげで、クラシックブームと聞いています。chobi-rinさんの「のだめカフェ」のお話(こちら/こちら)、紺洲堂主人さんの「のだめオケに行ってきたぞな」(更新お待ちしています)、なんて、なるほどねぇ、と思います。-----ちなみに、私の世代は『動物のお医者さん』で獣医志望者が増えてましたが(苦笑)とは言え、ちゃんと読んだことないんだよなぁ。=====そもそも、クラシックについては、「mrtkは好きそう」と何故か言われることがありますが、ちっとも知りません。ま、音楽は全般ダメですからねぇ。J-POPの歌詞引用は時々してますが。-----ちなみに私が好きなのは、「ペルシャの市場」。家にレコード(!)があったのが出会いですが、あのザワザワ感が好きです。実は、あまり他の曲目を知らない、ってのは内緒です。

February 15, 2007

コメント(2)

-

バレンタインに花束を☆

加納朋子さんに『ガラスの麒麟』という作品があります。冒頭に語られる「少女の死」が影を落としながらも、それぞれの「解決」が、どこか心を温めてくれる、切なく美しい連作短編集です。この中の一編から。===== 自分が担任しているクラスの生徒の心が分からない、 と悩んでいた先生の元に、クラスの皆から花束が贈られます。 色んな花の混じった、不思議な花束。 届けに来た、クラスの女の子がこう言います。 「どんな花束にしようか、話し合ったんだけど、決まらなくて。 結局、それぞれが一輪ずつ持ち寄るってことにしたの。」 先生は、それを見ながら、思います。 これは、クラスそのものなんだ、って。 みんな個性的で、バラバラで、色んな方向を向いていて、 でも、どれも皆素敵で、輝いていて…。 軽口を叩いてみせながらも、先生は涙をこぼします。=====嗚呼、上手く感動を伝えられないな。是非、『ガラスの麒麟』をお読みになって下さい。-----私は、色とりどりの花束を見るたびに、このエピソードを思い出して、切ない気分になります。-----この話を読んでしばらくした頃に、『世界に一つだけの花』がヒットし、その歌詞に、またこのエピソードを思い出して、涙しそうになりました。聞く度に涙しそうになるから、私は『世界に一つだけの花』が苦手です(笑)=====バレンタインデー(の翌日)に、クラスの女の子や知り合いの女性に、チューリップの花束をお渡ししました。一色だけで統一するのではなく、数色入り混じったチューリップの花束。様々な国から来て、いろんな考えや、個性を持っていて、自分が足を踏み出さなかったら、会うこともなかった人達。変に気取って、バラの花束を渡すより、色とりどりのチューリップの方が、ふさわしい気がして。-----もう、こうやって、皆に会うことが出来るのも、最後ですし。=====世界には、本当にたくさんの人達がいて、私達はその全てに出会うことは出来ません。たまたま、今、ここで、ドイツ語を学んでいるからこそ、生まれた出会い。「奇跡」と呼んでも良いのだと思います。あるいは「他生の縁」だったのだと。-----また会える、ことはそうないでしょう。でも、いつも、どこかで、自分の友人が、何かに出会い、何かに感動し、それぞれの人生を歩んでいるのだ、と思えば、愉快だし、素敵ではないですか。それが、もし、またどこかで交差するのなら、それはとても素敵なことです。だから、私は心から、彼ら彼女らの幸福と幸運を祈りたいと思うのです。そう。いつか、どこかで。=====そうそう、蛇足ではありますが、この題名で書くなら、この本も忘れてはいけませんね。 『アルジャーノンに花束を』 ダニエル・キイス-----こちらでは、バレンタインは女性からだけのものではありません。だから、遅くなりましたが、ハッピー・バレンタイン♪

February 14, 2007

コメント(7)

-

森鴎外記念館にて

ベルリンには、森鴎外記念館があります。森鴎外は、5年間をドイツで過ごし、ライプチヒやミュンヘンでも時を過ごしました。(wiki参照)ベルリンでも度々の引越しをしていますが、そのうちの一つが、フンボルト大学所有の森鴎外記念館となっています。えっと…分かりやすい。これ、電車の窓からも見えます。-----開館時間が平日の10-14時と短く、語学学校の時間と重なっているため、なかなか足を運べなかったのですが、10月の日曜にお茶会があり、それに参加させて頂きました。「またお世話になります」と言いながら、家探しなどの関係で、その後も足を運べないままだったのですが、帰国を前に、生活も落ち着き、ようやく再訪が叶いました。=====フンボルト大学の特別授業の形で、生徒の指導に当たるのは、京都嵯峨流の士門(シモン)先生。先生は、ここで、茶道/華道/書道を、教えていらっしゃいます。-----鴎外記念館の大部屋では、現在、金子みすゞの詩の書が展示されているのですが、これが皆達筆。これがドイツ人の手になる、ということに、正直、悪筆の私は自分を恥じ入るしかありません。=====お稽古を拝見させて頂きました。まず、瞑想から。そっかぁ。いや、そうですよね。お恥ずかしながら、書道は小学生の時に、学校とは別に、母から手解きを受けたことがあるのですが…墨を磨るところから始めさせられるのが苦手で、長続きしませんでした。今、思えば、「墨を磨る」こと自体が、精神統一と、礼儀を兼ねた行為であり、とても重要であったことが分かります。-----お稽古そのものは、生徒それぞれが、課題に沿った字・文章を繰り返し書き、先生が朱(色は黒ですけど)を入れる、という形式。ドイツ語と、時に日本語を交えながら、それぞれの個性を活かしつつ、文字としての美しさを指摘し、言葉の意味の深さを伝え、という指導には、本当、感服しきりでした。「この線なんて、スッとほら、左手でも、こう。」え? 今、先生、左手で、文字を書かれましたけど?…いや、えっと、私は右手でも、満足な字は書けませんよ。-----実は、先生、両手に筆を持ち、口に筆を銜えて、三本の筆を走らせる、というパフォーマンスもされていたそうで、写真を拝見させて頂きました。-----そういった活動を含めて、先生はアーティストとして活躍されており、「ベルリンベアー」の日本代表作家として、作品を描かれています。この「ベルリンベアー」、「日本におけるドイツ年」で、森ビルにも来ていたそう。「同じフォーマットの動物にペイント競作する」のは、ミュンヘンでも「ライオン」で、また、東京でも「牛」でやっていたりするのですが…。この話は別途こちらで。

February 12, 2007

コメント(4)

-

ベルリンベアー芸術論。

今まで、ベルリンベアーやミュンヘンのライオンを紹介しなかったのは、正直、つまらない作品が多いからです。これは、真っ白な同型の動物に、作家がペイントする、という競作企画なのですが…(東京では「牛」でやっていましたね。「牛」である必然性が見えなくて、スルーしましたが)ミュンヘンの「ライオン」は、まだましでしたが、それでも、紹介に値するほどのものには、お目にかかりませんでした。「ベルリンベアー」に至っては、良く出来た落書きですね、と言いたくなるほど。=====作家の主張はあっても、思想がないのです。自己アピールだけ。だから、「作品」に深みが感じられない。「熊」の造形にどう挑戦し、どう見せるのか?世界の作家たちが競演する中で、何を、どういう意図で、どう描くのか?こういう視点に耐えられる作品は、残念ながらほとんどありません。かと言って「可愛げ」があるわけでもなく、デザインとしても中途半端なものが多い。せっかくの面白い企画を、作家たちが、よってたかって台無しにしている感じです。=====士門先生に、この「ベルリンベアー」のカタログ写真集を見せて頂いたのですが、「自分の国」のアピールとして、民族衣装を着せているのが、ちょっと面白いくらい。あと、中国の作家さんの作品くらいかな? 紹介しても良いと思えるのは。その中で、士門先生の作品は、お世辞ではなく、群を抜いていました。----- 真っ白な前面に美しく流れる、書の文字。 背面には、うねる大波。 双方向から打ち寄せる波は、黄金の渦を巻いて、熊の尻尾を形作ります。 すごい。 文字の美しさは、そのまま日本文化を体現した美であり、 2つの大波は、太平洋と日本海と取ったなら、日本の国を、 太平洋と大西洋と取ったなら、文化のぶつかり合いと調和を、 そのまま意味しています。 そして、波が渦巻いて尻尾になる、その造形的必然性。-----「本物を見たいのですけど、どこにあるんですか?」「巡回している方は、どこの国か分からないけど、日本大使館にも、目立たないように置いてあるのがあるわよ。」「目立たないように?」個人作家の宣伝につながるからじゃないの?と先生。あ。いや、えっと、そうか。有名作家の作品だったら、喜んで飾るわよ。ええ。そう言われれば、確かに、「美しい国」日本は、そんな国。事なかれ主義、ではあるのですけど、それは、自分の「美意識」に自信がないことの現われでもあります。-----日本が文化的に本当に素晴らしいものをもっていて、たくさんの素晴らしい作家さんを抱えていて、それでも、今一つ文化的に「つまらない」のは、「内輪の評価」が変な価値を持っているから。だから、マンガやJ-POPなど、「鑑賞者」がちゃんとしている世界では、面白い作品が、いくつも出てきて、さらに高められている。演劇の世界だって、様々なジャンルミックスがあって、その中で「面白いもの」がちゃんと存在している。=====「ピカソもダヴィンチも、好きかどうかは自分で決める」紺洲堂主人さんの言う「フハッ」がない作品なんて、「私」には価値が無いのです。素直にそれで良いはずなのに、権威とネームバリューが先に来てしまう。入門としては、それで良いのでしょうけど…。いや、でも、きっと、良くなって来ているのだと思います。しかし、それが、「国」まで、たどり着くのは、いつのことか。「権威」までたどり着くのは、いつのことか。-----オノ・ヨーコさんにしても、草間彌生さんにしても、活躍の場を海外に求めたわけですし、村上隆さんも奈良美智さんも、海外での評価が先でした。千住博さんも、杉本博司さんも、海外拠点ですし…。彼らの作品が「日展」で評価されたとは聞いたことがありません。もちろん、「日展」から、そのキャリアを花開かせる才能もあるのでしょうが。一方で、彼ら彼女らの名前を紹介してきた「目」はあるわけで、それらがあるからこそ、私たちが「作品」に出会うきっかけがあったことも、忘れてはなりません。=====美しいリソースがいっぱいあるのに、フェノロサや、ブルーノ・タウトに「再発見」してもらうまで、その価値に気付いていなかった日本。本当は、美術の世界でも、世界中から憧れと羨望をもって、「学びに行きたい」と思わせるだけの、多様で、独特で、深みのある、素晴らしいリソースが、今でもいっぱいあるのです。-----例えば、正直、東京の方が、ベルリンより「美術」のレベルは高い。そりゃ、日本には、名の通った大作家の「西洋絵画」なんてありませんよ。なくて、当たり前じゃないですか。(ま、倉敷の大原美術館みたいな美術館もありますけど。)-----でも、ロダンに対し、平櫛田中翁がいる。円空仏がある。岡倉天心が育てた、日本画の才能たちの素晴らしい作品。円山応挙のリアリズム。富嶽三十六景のダイナミズム。曼荼羅の緻密さ。観音仏の永遠の微笑み。絵巻物の面白さ、軽妙さ。近代デザインの美しさ、建築の面白さ。マンガにゆるキャラ、ネットアニメにライトノベル。ミステリーに時代小説、経済小説。-----日常生活だって、江戸小紋に西陣織、「紋」の多様性。「野にあるように」の華道、「書」の伸びやかさ、香りが「道」になる香道、その道具の美しさ。釘隠しの芸術性、日本庭園の精神性。街角のカフェのセンス、ギャラリーのウィンドーに覗く若手作家の作品、居酒屋のメニューのレイアウト、洗練された地図のヴィジュアル。-----歌舞伎と京劇の対比、能の仮面性、能装束の絢爛さ、文楽の伝統、節分、雛祭り、端午の節句に七夕祭…それぞれの地方の多様な祭り。えっと…音楽とか、ダンスとかは詳しくないのでここは省略。-----これらが魅力的でないとでも?それなのに、才能は海外に流出しているのです。むしろ、呼び込めるだけの「リソース」も「魅力」もあるのに、です。-----言うまでもありませんが、私は「日本文化」を殊更 称揚しようとは思っていません。ただ、「西洋」とは違う「伝統文化」が日本にはあり、それを大切にして、その魅力をちゃんと理解することが、価値の多様性を認める、ということだ、ということです。=====小学生に英語を教えるくらいなら、もっと他に、しなきゃいけないこと、体験させてあげなきゃいけないことは、いっぱいあるだろう、と思うのです。それは、世界の広さであり、文化の多様性であり、それを知った上での自分達の文化。日本語の美しさも知らず、日本の文化も芸術も語れず、日本語でのコミュニケーションも取れず、何が国際化なのだか。ミュンヘンのユースで出会った、ある青年のレベルの低さ、感受性の鈍さには、ぞっとしました(こちら)きっと「オレは海外知ってるぜ!でも日本が最高!」とか、帰国して言ってるんだろうなぁ。(もちろん、マイミクになって頂いたような、素敵な人達にも、たくさん出会ったことも言い添えます。)-----日本を代表しているはずの「政治家先生」が、その程度のレベルなのだから、仕方ないですね、ではなく、そんなレベルの「先生」には、もういい加減、降りて頂かないと。若者の悪口を言うくらいなら、そういう若者を育ててしまった自分たちを恥じる、そんな謙虚さを持たない「年寄り」どもには、何も期待してません。できません。=====ま、「文化」に関して言えば、浮世絵しかり、歌舞伎しかり、黄表紙しかり、本当に面白いモノは、「政治」とは無関係に育ってきた、という部分が常にあるんですけどね。ベルリンベアーのつまらなさは、実は、行政が絡んでいるから、なのかも知れません。

February 12, 2007

コメント(6)

-

茶会記@森鴎外記念館 in ベルリン

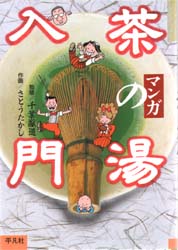

昔、あるところに、お侍さんがいました。 そのお侍さんが、とても偉いお茶の先生のお茶会に呼ばれました。 お侍さんは、お茶会は初めてで、作法も分かりませんでしたが、 偉い先生に失礼のないよう、一生懸命、お客様を務めました。 先生の所を辞して、お茶を知らないことを恥じたお侍さんは、 それからお茶を習いはじめました。 数年が経ち、お侍さんが、茶道に詳しくなった頃、 再び、偉い先生のお茶会に呼ばれました。 今度は、作法は完璧です。 とても満足な気分でいたお侍さんに、先生は言いました。 「数年前、あなたは、作法を知らないと仰いながらも、 本当に丁寧に、お茶を頂いて下さいました。 しかし、今日のあなたは、作法には適っていましたが、 型に流れてしまって、心がこもっているとは思えませんでした。 とても残念に思います。」======小学生の頃に、『マンガ茶の湯入門』で読んだ話です。「お茶って深いなぁ。いつかやってみたいなぁ。」と思ったのは、これを読んだのが、きっかけだったのかも知れません。=====10月に森鴎外記念館で行われた公開お茶会では、和服に着替えて見学していたところ、初対面だった士門先生に、いきなり「お正客をやって。」と言われて、急遽登板。-----流派の違いで、声掛けのタイミングが微妙に違ったりして、多少ちぐはぐもしましたが、何とか、こなすことが出来ました。その時、お話をしていたのが「お茶はおもてなし」ということ。茶道は、形ではないのです。=====フライブルクで、ホストファミリーにお茶を点てさせて頂いた時(こちら)、「ティーセレモニーというのは、どういう時に行うの?お誕生日?」と聞かれ、返答に窮しました。-----現代では、「お茶会が開かれる時がお茶会」になってしまっていますけど、「こんな美味しいお菓子を頂いたから、みんなで食べましょう」とか、「こんな素敵なお花が咲いたから、みんなで愛でましょう」とかが、本来の姿なのだと私は思っています。-----私が、度々「お気軽茶会」を開いているのは、それで、英語の先生のフェアウェルにいかがでしょう(こちら/こちら)とかダイビングで冷え切った体を、こうやって温めるのもありでしょ(こちら)とか「もっとお気楽にお茶はいかが?」という提案のつもりでやっています。-----とは言え、「型」を破るからには「型」を知る必要があるわけで。=====お茶のお稽古が終わった、記念館の部屋をお借りして、お茶を点てさせて頂きました。先生をお客様に迎えて…気軽に点てるはずが、先生からのお声がかかります。そう言えば、お稽古をつけて頂くのって久しぶり。-----気が付けば、自分の作法も、「型」に流れ、妙な癖が付いていました。基本動作である、「袱紗捌き」や「茶杓の扱い」、「柄杓の扱い」など、もう少し丹田を意識すること、余裕とゆとりをもって扱うこと。表現は違えど、お稽古頂いている先生から言われていたことばかりです。恥ずかしながら、「型」に流れていた、としか、言いようがありません。-----いくつかは流派の違いもあって、それも新鮮な驚き。・「お菓子をどうぞ」の声は、江戸千家では、お菓子を出したタイミングなのに対し、 嵯峨流では、水差しの蓋を取ったタイミングで声をかけます。・江戸千家では、お茶を一口頂いたところで、一礼して「大変結構でございます」などの声をかけるのですが、 先生は、お茶碗を手に取った時に挨拶されて、そのまま数口でお茶を飲み干されていました。・こちらには炉が切ってないので、お釜なのですが、江戸千家では「お湯の扱いの時に”鏡柄杓”、お茶に注いだら”留め柄杓”」と覚えていたので、そうしたところ、先生は「逆でしょう」とのこと。 私の記憶違いじゃないと思うのですけど…。-----お菓子は、ドイツ人の生徒さんが作られた、マジパンの「椿」。「葉っぱの形が研究不足ね。」との先生の評でしたけど、なかなかどうして、立派なものです。甘みが抑えられていて、ちょっとジンジャーかな?そんな香りがして、美味しい。-----自分の分も、引き続き自服(じふく;自分で点てて飲むこと)で頂きました。=====あの森鴎外先生が、かって人生の一時期を過ごした空間で、士門先生が、これまで歩んでこられた人生のお話をお伺いしながら、お茶を頂く贅沢と不思議。5年前、ちょっとしたきっかけで、それまでやりたかったお茶をようやく始めたわけですが、それが、様々な形で「縁」を結んでくれていることが、本当に不思議ですし、有難いことです。5年前、始めていなければ、5年間という歳月は重ならなかったわけで、本当にあの時始めていて良かったな、と思います。帰国したら、5年間お世話になった先生のもとを離れてしまうことになり、それは、本当に寂しいことなのですが、これからも、お稽古は続けていきたいと思います。出来れば、年に一度のお茶会と、1/12の初釜は顔を出すようにしたいですけど。=====さて、ご馳走様でした。お片づけ。お片づけ。

February 12, 2007

コメント(6)

-

「一道」の美

士門先生にお稽古をつけて頂いた上に、夕食をご馳走になりました。本当に有難いことです。-----先生は小柄な女性ではありますが、そのエネルギーは本当にすごい。もともと、京都の公家出身のお嬢様で、それにまつわる話も色々聞かせて頂きましたが、それは割愛。大学医学部在学中に、事故にあわれ、医学の道を断念。東欧を2年間旅し(「ユーゴスラビアで着物姿」だったそうです)その中で出会った、ドイツ人男性(この方も「シモン」だったそうです)と恋に落ち、3年間の遠距離恋愛(この間に嵯峨流の免許を取得)を経て渡独。大学で日本文化の紹介を行いながら、アーティストとしても活躍。-----先生は言います。「お茶をやるからには、ちゃんと良い着物を買いなさいと言います。」「形だけ、というのなら、私がやる意味はありません。」強い。凛と胸を張って歩んで来られた生き様が、言葉の端々から伺えます。「ユダヤ商人」と命懸けで渡り合ったお話もお伺いしましたが、これも割愛。-----尾崎放哉の話をさせて頂いたら、お礼にと、テレビで見たという、新橋の靴磨きの女性の話をして頂きました。=====80歳を越えられた、その女性が、靴磨きを始められたのは、50年以上も前のこと。東北から出てきた彼女は、夫を戦争で失い、子供を抱え、途方に暮れていました。無学を恥じる彼女に、職安が紹介したのは、靴磨きの仕事。「それなら出来る」と彼女は、この仕事を自分の天職と定めます。息子が小学校に上がった時、「お母さん、靴磨きの仕事はやめてくれ。」と言ったそうです。理由を問うと「お母さんが靴磨きだと馬鹿にされた。」と。彼女は息子に諭しました。「何も恥じることは無いじゃないの。靴磨きの仕事で何が悪いの。人様に迷惑をかけているわけでも、人様を傷つけているわけでもない。お天道様に恥じることは何にもない。私はね。日本一の靴磨きになるの。」夏の日も、雨の日も、雪の日も。80を越えた彼女は、温泉に行ったこともないそうです。「行きたいと思ったことが無いわけじゃないですけど。仕事がありますから。」2時間かけて、満員電車に揺られて、彼女は「通勤」しているそうです。「この生活では、小さなアパートで精一杯ですから。」先生からその話を聞いた、アメリカ在住の友人が、東京に行った時に、彼女を訪れたそうです。「アメリカから。わざわざ有難うございました。」お礼を言うのはこちらの方です、というその友人に、手を合わせて彼女はそう言ったそうです。彼女のもとには、紳士達が、たいして汚れてもない靴で慎ましやかに、列をなしていたそうです。病気になったらどうするのですか?との問いに「きっと、お天道様が、良くしてくれると思います。それに、この場所で人生を終えることが出来るのが、私には、本望なんです。」=====鴎外記念館のお茶席に、掲げられている先生の自筆の書が「一道」先生は言います。 どうして、日本は、こういう人を人間国宝に出来ない?しようとしない? 立派な袈裟を着ている坊さんよりも、よっぽど彼女の方が尊いじゃないの。「一道」それは美しく、とても尊い。帰国したら、私も彼女を訪ねたいと思います。=====この方の名前は、沢村ちづさん。2006.05/09 毎日新聞 東京夕刊に記事が掲載されているそうです。 http://d.hatena.ne.jp/natunokaori/200605072006.12/09 「出没!アド街ック天国」でも紹介があったとのこと。 http://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/061209/20.html

February 12, 2007

コメント(2)

-

【Berlin,Berlin!】掌の中の小鳥。

昔、あるところに、賢者がおりました。 その賢者を困らそうと、一人の少年が、 小鳥を手に握って、賢者に問いました。 「この鳥は、生きているか、死んでいるか?」 賢者が「死んでいる」と答えたなら、小鳥をそのまま放し、 「生きている」と答えたなら、小鳥を握り殺そうと考えたのです。=====私は昔から、二者択一が苦手です。是か非か、善か悪か、敵か味方か、白か黒か…確かにそれは、単純化には役に立ちますが、単純化されることによって、斬り捨てられているものが、私には気になってしかたないのです。=====語学学校のベルギー出身の友人から、「日本人だったよね。」と言われて、イルカ漁の映像を見せられました。正直、衝撃映像でした。「うーん。しかし、日本では、クジラは食べるけど、イルカは食べないし、浜に打ち上げられたイルカを、海に返せないで殺した話とかあったけど…。これは、明らかに違うよねぇ。確かに日本だけど、どこの漁港だろう?」=====というわけで、調べてみて、びっくり。日本では年間20,000頭近くのイルカが捕獲されているそうです。意外と多い、ですね。(こちら参照)3/4程度が、岩手県での漁獲であり、主に水産資源として捉えられている、とのことですから、食べるんだな。私は食べたことあるかな?見せてもらった映像では「鯨肉」として売られていました。ははぁ。まぁ、クジラとイルカは、分類上は大きさの違いだけ、ではあるので。なので、食べたことあるかも。-----今回見せてもらった映像は、静岡県の富戸で1999年に行われた「イルカ漁」が元ネタ。日本語で写真になっているのはこちら。どうも、ここで行われている「追い込み漁」という漁法が「残酷だ」と問題視されているらしく、反対運動のサイトでは、専ら、この漁法が行われている和歌山と静岡が槍玉にあげられ、解体されるイルカや、海が真っ赤に染まった映像などが、提供されています。(最も漁獲高の多い、岩手県の映像データは、反対運動のサイトでは見つけられませんでした。)=====さて、イルカ漁について、多分、キーとなるのは、以下の観点でしょう。 ・イルカ漁の文化性をどう捉えるか (漁の形態/漁獲後の加工/食文化など) ・イルカの漁業に対する悪影響 (害獣駆除としての観点) ・イルカの種としての保存について突っ込んで調べてはいませんが、クジラ漁でも、他の動物食でも同じ観点で議論できるはず。-----私の見た反対運動のサイトでは、「かわいそう」に訴える手法が使われていましたが、「他の魚は?」「牛や豚や鶏は?」という疑問に答えられるものではありません。「イルカは、牛や豚より知能が高いから」というのを理由にする人もいますが、これも、別の何か危険な思想を孕んでいる気がして、私は賛同できません。-----また、賛成派の、「アメリカは鯨油のためにさんざ捕鯨して、クジラを絶滅に追いやっておいて、何を今更。」という返しは、私も時々使う論法ですが(苦笑)、問題の本質から外れています。今回の場合、「ベルギー出身だよね?『ホテル・ルワンダ』観た?」と返してみましょうか。(ルワンダの民族対立は、ベルギーによる植民地支配政策に原因がある)ね? この言い方だと、問題の本質からずれてることが明らかでしょ?文化的観点からの意見には、説得力がありますが、これも捉え方次第。例えば、江戸時代には、牛や豚は基本的に食べなかったわけで「文化保護の観点から、日本では、牛や豚を食べるのは禁止すべきだ」とか、あるいは、江戸時代には薬として犬を食べていた、という話をもとに、「日本人は、もっと犬を食べるべきだ」なんて言ってみれば、「文化とは何ぞや」を掘り下げる必要が見えるでしょう。ついでに触れておくと、「犬食文化」について、「犬を食べるなんて…」という人がいますが、同じように「イルカやクジラを食べるなんて…」と思われているのだ、ということは知っておいた方が良い。時々「犬食」を馬鹿にしながら「鯨食」を擁護する人がいますが、「文化」の観点からは、両者に相違はないのです。=====さて、じゃぁ、お前自身は、賛成か、反対か、と聞かれると、難しいところではあります。しかし、「魚の一種」だと考えれば、種の絶滅につながらない形で、(つまり、きちんとした漁獲管理が行われるという前提で)漁獲を行う、ということについては、特に問題はないと思います。(「イルカもクジラも哺乳類です」との書き込みはご遠慮願います。)それを消費するかどうかは、それぞれの判断で行えは良いだろうと。(ベジタリアンが肉類を食べないように。)そして、もちろん、それが、過剰な殺戮に至らないことを考慮する必要もあります。そのためには「食べる」という行為について、他の命に対する感謝を忘れないこと。=====なんて書きながら、実は、「賛成か、反対か」「食べるか、食べないか」以外にも選択肢はあるのです、ということをお話して、筆を置きましょう。富戸で、現在、イルカ・ウォッチングのエコツアーを行われているイルカ漁を行っていた元漁師さんのお話です。http://www.all-creatures.org/ha/rengesan.html「文化」にも、需要があるから供給がある、という側面があります。イルカ・ウォッチング・ツアーが良い形で軌道に乗れば、イルカの保護への声も相乗効果で高まっていくことでしょう。-----「賛成」「反対」を声高に叫ぶのではなく、両者が共存できる、第三の道を模索し、提案していくこと。「白か、黒か」だけでは、世界は窮屈です。世界はオセロのゲーム盤ではない。様々な色に彩られて、だから世界は美しい。=====(冒頭の話の続き) 答えを迫る少年に、賢者はこう答えます。 「少年よ。答えは汝の掌の中にある。」 それを聞いて、少年は、そっと小鳥を空に放ちました。 小鳥の命と、少年の心を救って、賢者は優しく微笑んだのでした。===== ※ 今回紹介した「お話」は、ソロモン王のエピソードだと思いますが、 加納朋子先生作の『掌の中の小鳥』からイメージを引用しました。加納朋子先生の、現時点の最高傑作と言っても良い、傑作連作短編集。読んだあと、ふわりと優しい心に包まれる、珠玉の作品です。

February 8, 2007

コメント(12)

-

【Berlin,Berlin!】愛を、下さい。

動物園に行ってきました。っと、題名は、「ZOO」の歌詞からだ、ってのは、説明不要ですよね? -----お天気はまずまず。どんより曇ってはいましたけど、雨も降らず問題なし。 このベルリン動物園、1844年に設立された、かなり由緒のある動物園で、敷地面積もかなり広大。しかも、旧西ベルリンの中心に位置しています。ベルリン動物園公式ページはこちら-----英語では「ズー」ですが、ドイツ語では同じ綴りで「ツォー」。これが、頭で分かっていても、なかなか発音できなくて…というのは余談。-----いやぁ、それにしても楽しかった。11時過ぎに入って、併設の水族館も見て、ちょうど、閉館の16時半まで。って、そんなに居たんだ。-----下記に【Berlin,Berlin!】ZOO : サル園にて【Berlin,Berlin!】ZOO : パンダ【Berlin,Berlin!】ZOO : ペンギンたち【Berlin,Berlin!】ZOO : 天敵 【Berlin,Berlin!】ZOO : 水族館まとめてアップしています。

February 6, 2007

コメント(6)

-

【Berlin,Berlin!】ZOO : サル園にて

まずは左手の「サル」のところからかな?と思って行ったら、最初のサル山は、ニホンザル。…。何だか、無駄に感慨深いものがあります。そっか、日本から来たんだ。-----「連れて来られた動物の哀しみ」について、今まで思ったことがないわけではないですが、異国で、自分の国から来た動物を見る、というのは、さらに、何かの感情を重ねてしまいますね。私はもうすぐ帰国の途につきますけど、故国を遠く離れ、おそらく二度と帰る事の無い彼ら彼女らが、これからも(何らかの形で)幸せであることを祈ります。=====さて、ニホンザルは屋外展示でしたが、多くの他の種類は屋内展示。日本の動物園と雰囲気が違うのは、この屋内型展示が主流になっていることです。日本だと屋外展示にして、バックヤードを取って、という形ですが、バックヤードそのものを展示空間として整備し、時間に応じて、あるいは自由に、動物たちが外と中を行き来できるようにしている。-----たぶん、北国ゆえの配慮なのでは、と思うのですが、いかんせん、上野を知らないのと、旭山も結局行かなかったからなぁ…。もちろん、動物によっては、バックヤードを見せてない所も多々ありますが。さて、次は、と…。

February 6, 2007

コメント(0)

-

【Berlin,Berlin!】ZOO : パンダ

いや、平たく言って、パンダなんて、どこで見てもパンダなんですよ。つまり、どこで見ても、可愛いものは可愛いのですよ。それにしても、こんな近くで見れるなんて!ね? ヴェロニカ、パンダは動物園にいるのです(こちら参照)。

February 6, 2007

コメント(2)

-

【Berlin,Berlin!】ZOO : ペンギンたち

えー。ペンギンハウスは3/5まで閉館です、って…。ペンギン好きに、それは非道い仕打ちだわ。と、へこんでいたら、屋外展示のペンギンに遭遇。 え?うわぁ。こんな間近で、生ペンギン見るのは初めてですよ!水族館系のペンギン展示施設では、お散歩とかやんないし。てか、触れるんじゃね? いや、おばさん触ってるし。たぶん、ペンギンには迷惑な話で、良くないことだと思うのだけど、えっと、やっぱり、こんな機会なんて滅多にないし、触りたいし、他のおじさんたちも触ってるし(ここらへんを見てしまうのが日本人?)…。えーい、触っちゃえ。っ。はっ。触る前に噛まれた?まて、お前。さっきのおじさんの時は抵抗しなかったじゃん。もしかして、やっぱり愛が足りない?うわぁ、でも、ペンギンに噛まれたのも初めてだ。しかも、そんなに痛くない(ペンギン大好き♪)=====さてさて。初めて触ったペンギンの背中は、ちょっと魚の感触を思わせる、意外と硬い感じでした。今日は手を洗えないな。(しっかり洗ってますので、ご心配なく。)

February 6, 2007

コメント(2)

-

【Berlin,Berlin!】ZOO : 天敵

カバが、ちょうどシャワー&餌やりの時間でした。でかい。すごい迫力。実は、地上最強の生物はカバなのだ、と聞いたことがありますが…。-----この動物園の展示、動物の名前を紹介するパネルで、「主な食べ物」「天敵」がイラスト付で紹介されています。結構たくさんの動物の「天敵」欄に「人間」とあったのがなんとも。=====もし、この動物園に「人間」のプレートがあったなら、「天敵」欄には、やはり「人間」と書かれるのでしょう。そうでなくても、失われる儚いものなのに、人は何故、人の命を奪うのか。「何故、人を殺してはいけないのか?」との問いに、答えられなかった、答えようともしなかった「識者」が、「何故、戦争がいけないのか?」と開き直っている今、彼らの言論上の「天敵」が求められています。

February 6, 2007

コメント(14)

-

【Berlin,Berlin!】ZOO : 水族館

さて、ベルリン動物園には、アクアリウムが併設されています。これは別料金ですが、コンビチケットで割引になります。=====入ってすぐのところに、鯉。子供が触っていますけど…。入ってすぐには、広いなぁ、と思いましたけど、たくさんの小水槽がある割に、大水槽は奥のところだけなので、そんなに面積はないかも。 これは大水槽の写真。いやぁ。アロワナ?でしたっけ。巨大です。カニ、エビなんかが少ない(てかいない?)割に、クラゲが充実。みんな結構クラゲの写真を撮ってますし。なんか、へぇ、って感じです。うーん。久しぶりにお魚さんをいっぱい見ました。こういうのを見ると、ダイビングが恋しくなりますね。地中海とか紅海とか、イタリアまで行けば、すぐなのにな。=====2Fは、爬虫類…いや、あの、つまり、ヘビとか。いやぁ、カメもイグアナも、まぁ、良いとして、ヘビは…。マイミクのこねこねさんは、ヘビをペットとして飼われてらっしゃいますが、私にはちと、無理。真ん中に、大きな部屋が取ってあって、下を覗き込むような形で(ガラス越し ではなく)、でっかいワニ1匹と、ちっこいワニ2匹(ワニは「頭」って数えるんでしたっけ?)、でっかいカメ。=====で、3Fは両生類&昆虫コーナー。いや、その、保護色なカエルを探すのって、結構ストレス。そんな、カエル好きってわけでもないし。しかも、昆虫コーナー…。カマキリは良いとして、アリがうじゃうじゃっといるのとか、いや、その、ましてや。ゴキブリって。しかも、標本じゃなくて、生きてますし。さっきまでの幸せ気分を吹き飛ばすに十分のインパクト。-----いや、まぁ、つまり、デートする時は(ヘビとかカエルが好きな場合は別として)1Fまでにして、「2F?3F?何を言っているんだい?そんなものないよ。え? 君の瞳には、あれが階段にみえるのかい?きっと目が疲れたんだね。動物園に戻ろうか。」と、あくまでさりげなく、ないことにするのをオススメします。=====えっと、帰る前に、もう一度パンダに癒されにいこう…。

February 6, 2007

コメント(0)

-

【Berlin,Berlin!】君の名は - 出会いと別れ

いつものクラウディアがお休みで、先生はピンチヒッターのソニア。「みんなの名前を紙に書いて、前に立てて下さい。」とのことだったので、漢字で名前を書いてみました。「えっと…。」「冗談です。」裏には、ちゃんとローマ字で書いてましたので、クルリと反転。「ふぅ。さすがに読めなかったわ。」クラスのメンバーもニヤリ。=====日本語は、やはりとても特殊に見えるらしくて、「私の名前を日本語で書いて☆」と言われることがよくあります。カタカナで書くのはよいのですが、「漢字(中国風)で♪」と言われると、頭をひねります(漢字の方が人気)。先日、香港出身のアンディと一緒にいた時に、この質問を受けて、アンディも「さすがに人名は、オレには難しいな。」(彼は、基本的に英語が母語なのです。)中国語と日本語では、発音が違いますしね。有名人だったら、既に決まった漢字名があるから良いのですが。二人でさんざ頭を悩まして、適当な漢字名をつけてました。=====クラスでも休み時間に、その話題になり、イタリア出身のサラには サラ / 沙羅とカタカナと漢字併記。スペイン、カナリア諸島出身のマルタには、カタカナだけだったので、「何故私は1つだけなの?」と聞かれて説明に四苦八苦。いや、まぁ、女の子に「丸太」は あんまりですし、「舞瑠多」だと暴走族みたいですし…。まだ、ちょっと良いのが浮かんでません。「サラは日本人でも、そういう名前をつけることあるから…。」と答えましたけど。基本的には、女性には、花を意味する漢字を考えることが多いです。(男性に対しては結構適当だ、というのは秘密です。)-----今まで、書き散らしてきた中で、我ながら自信作なのは、 ロレンツァ / 楼蘭椿「楼蘭は、中国の都市の名前。椿は、カメリア。楼は、塔とかの意味で、蘭は、オーキッド。」即興にしては、綺麗に決まったでしょ?=====そのロレンツァが、最終日を迎え帰国することになりました。彼女とは、kikoさんを通じて知り合って、仲良くなったのですが、火曜日には、学校が替わったkikoさんと、一緒にランチをするということだったので、ついていきました。そして、金曜日には、ロレンツァ おすすめのイタリア料理のお店に誘って頂き、同じく三人で、プチお別れ会。二人からそれぞれ餞別と手紙をお渡しし、ロレンツァからも手紙をもらい、いや、うん。=====出会いとか、別れとか、再会とか、去年から今年にかけては、本当にそれの繰り返しで、ドイツに来たことそのものより、そういう、「人とのつながり」が、一番の経験だった気がします。まさにそれは「一期一会」で、だから尊くて。これからも大切にしなければいけないことで。-----ドイツ語でも、中国語でも、別れの言葉は、「さようなら」ではなく「また会いましょう」です。「Good Bye」ではなく「See you again」。「さよなら」ではなく、期待を込めて「またね」。人生という旅路の先で、また、いつか、どこかで、お互いの人生が交叉する奇跡を信じながら。=====うん。だから、別れは切なくても、哀しくなんか、ない。笑顔で。心から。またね、ロレンツァ。 ロレンツァの旅路に、人生に、幸多からんことを♪

February 4, 2007

コメント(4)

-

【Berlin,Berlin!】みんな母国を愛してる♪

クラスの皆で美術館に行って、「いやぁ、つまらなかったね」なんて言いながら、カフェを探していたら、ポーランド出身のダニエルが、「ちょっと待っててね」と、通りの向かいに走っていきました。「彼は、どうしたの?」「あそこの、ポーランド料理のお店を見て来るって。」確かにそのお店には、白と赤の二色の国旗が翻っています。へぇ。ポーランド料理?何があるんだろ?しばらくして、ダニエルが苦笑しながら戻って来ました。「どうだった?」「美味しそうだった?」「あの店でも良さそう?」という皆の質問に、苦笑を重ねて、「イタリアだったよ。」へ?イタリア人がポーランド料理?「あの国旗さ、緑のところが隠れてたんだ。」あ。↓とっても可愛いイタリア人のサラが、いたずらっぽくクスリ。ダニエル、残念。次は皆でポーランド料理に行きましょ。

February 1, 2007

コメント(7)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- TVで観た映画

- 夫の策略で浮気相手と妻が疑心暗鬼に…

- (2025-11-18 07:25:11)

-

-

-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画

- 【Gemini 3は超難問テストで最高性能…

- (2025-11-20 02:48:09)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- 11日のアニメ番組視聴録

- (2025-11-11 19:09:38)

-