2019年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

千両役者との一局

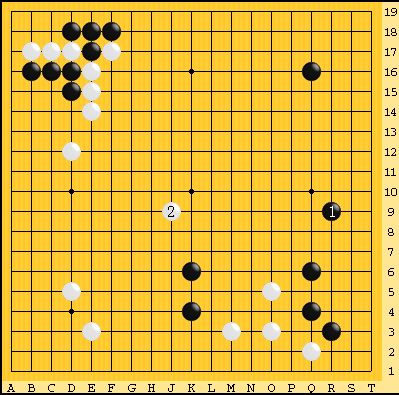

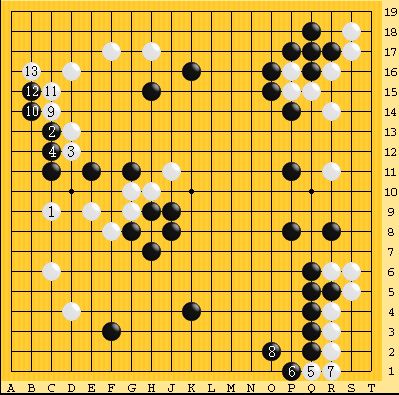

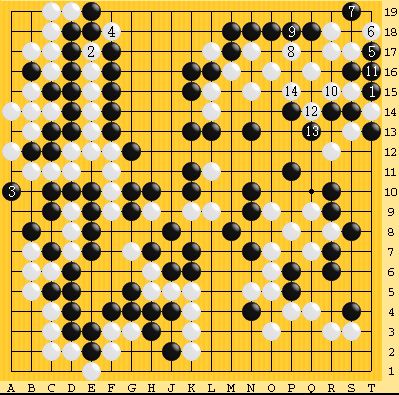

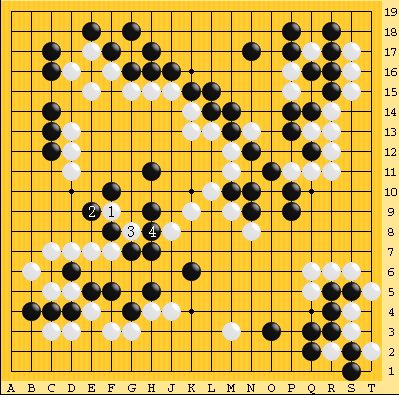

週刊碁で西村修さんが亡くなられたのを知った。一度だけの対戦は2002年のアマ十傑戦での8強を賭けた3回戦だった。 西村さんは、華麗な棋風で、毎局のように大胆な布石作戦や鋭い手筋での寄り付きで観戦者を魅了していた。アマトップクラスでは一番憧れていて、実は隠れファンだった。雲の上の存在で、恐れ多くて話しかけることなどできなかったが、全国大会に行った時は西村さんが負けるまでほとんどの碁を観戦していた。この前年は西村さんが決勝まで進出したので、最後まで観戦していた。決勝も見事な打ち回しで勝勢だったのだが、観客を楽しませようとしたのか、さらに頑張って大逆転負けしてしまった。芸術肌で勝負に執着しないためか準優勝が極端に多いのだが、そういう所も魅力的だった。 私の黒番。黒1に対する白2は全く予想もしていなかった格好良い手で、相手の手に見とれてしまった。ほって置くと寄り付かれるし、どう打って良いか分からなくなった。相手に手を渡す玄妙な手だ。 実戦図1 以下白4から14までも何とも軽妙な打ち方で、白の手がしなって来た。そう言えば、アマ強豪の中で、着手する姿の美しさという点でも西村さんは特別だったと思う。特に、流れが良い時のしなるように打ち下ろす手つきには惚れ惚れした。(余談:西村さんの指導も受けていたという結城先生のあの手つきはナゾだ。) 実戦図2 ただ、今検討すると意外に形勢はそれほど離れてはなく、やや白良しのようだ。黒は上辺ハネ上げて右上両ガカリから以下の図になった所で、白が1と打って来た。この手はまさに手がしなったカッコ良い手だったのだが、勇み足だったようだ。右辺白8くらいなら上辺、右辺の黒が薄く白がリードしていた。実戦は黒が先手で封鎖して、一気に、黒が良くなってしまった。 実戦図3 私もかなり高揚していたと思う。上辺黒2に打てば白がしびれる場面だが、おそらく私もいい所を見せようなどと色気が出たと思う。黒1に白2と打たれ大持ち込みになってしまった。ただ黒3から黒9となり、優勢を維持し逃げ切れた。憧れの人を相手に、下手なりに無心で精いっぱい打てた会心の碁だった。西村さんにすれば、手ごたえの無さに思わず勇み足が出てしまったと思う。 実戦図4 余談 昨年、久々に全国大会を見たのだが、西村さんのように打ち下ろす姿に色気まであって魅せる人は見当たらなかった。ただ、以前から注目している選手がいた。それはかつて学生碁界で活躍した糸山さん。不本意な手でも、いつでも一手一手を力を込めてしっかり打ち下ろしている。この姿勢は立派で、なかなかできる事ではない。ぜひ、関西のY9段にも見習ってほしい。

Feb 24, 2019

コメント(0)

-

ほうとうの恩人

以前中部総本部で行われていた1996年の東西対抗戦での1局から。 おそらく菊池先生や西村修さんが中心となって企画された棋戦で、すべての対局の打ち碁集が出されたり、これを題材にして石田章プロと高木祥一プロ著の棋書(天下六段・囲碁戦略)が出版されるなど憧れの大会だった。東西それぞれ100人近いチーム戦で、午前と午後に一局ずつ、相手を替えて2局打った。このころ愛知県に住んでいたので何度か誘われて参加したが、当時は愛知県(西)と静岡県(東)の選手が相当数を占めていたと思う。 白は山梨の強豪Tさんで、黒が私。右上で白が技を飛ばし面白い変化ができた。ここまで形勢は互角。以下実戦図で、左辺白3は9が良く、黒4では9、黒10では11のハサミツケが良かった。黒10の罪が重く、黒が一気に苦しくなった。 実戦図1 その前の黒2では、下図のように下側を軽く見る打ち方が良かったようだ。 参考図 その後、左辺で劫争いになったが、黒が苦しかった。黒2に対し白は4に受けて下辺を劫材にすれば白が優勢だったが、白3と劫を解消して黒4と整形できて黒が優勢となり、その後もヨセで頑張り押し切った。 実戦図2 Tさんは、大柄で迫力ある外見ながら優しい方で、後に山梨で対局がある度に名物のほうとうを参加者に振る舞ってくれて御馳走になった。その美味しさに病みつきになり、冬には頻繁にほうとうを食べるようになった。

Feb 17, 2019

コメント(0)

-

人生最悪の碁

先日のEテレ「人間とは何だ」は、「カイジ」などの作者福本伸行氏をゲストに迎え、AIの勝負事への参加についてアレコレ考える内容だった。野球ファンなら良く知っていることだが、従来のセオリーが統計的には間違っていることが分かって、大きく戦術が変化しつつある。AIの進出で勝負の中の「物語」が失われて行くとか、人間が勝負を好むのは「感情が動くから」など、共感する内容が多く興味深かった。 参考記事 https://plaza.rakuten.co.jp/nipparat/diary/201304210000/ 過去、序盤からコテンパンに打ちのめされた思いが強く残っている碁がいくつもある。そのような碁では、序盤から相手の描く物語の通りに進行し、こちらが物語を描けていないのをお互いに感じていた。そのことが、一方的にやられた感に結びついていると思う。ところが、今AIで検討すると、そのような碁の中に意外なほど中盤までは形勢は拮抗しているという碁もある。逆に自分が打ちまわして快勝したはずなのに、中盤まではそうでもないケースもある。これは碁の不思議だ。 決定的に勝負が動くのは、物語が描けない時に嫌気が差したりすっかり萎縮してしまうことが要因になっている。いまさらながら、勝負事には気持ちの持ちようが大きいと思う。 この碁は、私の白番で黒は高い芸を誇るHさん。序盤ひどく打ちまわされたと思ったが検討すると意外とそうでもなく、悲観した中盤に一気に後退してダメにしてしまった。 その後、左辺黒3と劫の受け番で劫材(しかも無劫)を打つという黒の信じられないポカが出て、上辺黒石をただで取ってしまった。この後、右上のように打てば逆転しそうな状況だったが、気持ちが前向きにならず、あっさり死んでしまった。最初から最後まで、物語でも気持ちでも負け続けた人生最悪の碁となった。図

Feb 17, 2019

コメント(0)

-

いきなりステーキとホモ・サピエンスと碁の話

最近、「いきなりステーキ」というファミレス的なステーキ屋があちこちにでき、私も遅い昼食などで重宝している。まあまあお値打ちなのだが問題がある。ステーキの焼き具合はレアが好きで、店でもレアを勧められて注文するのだが、実際に出て来るのはミディアム~ウエルダンになってしまう。「本当のレアで」とお願いすると「ベリーレアですね」と言われるので頼むと、表面だけ火が通り中は完全な生で出て来る。これでも私はOKではあるのだが、高級店で出されるような、かの美味しんぼにもある「火が通ったレア」を食べたくても出てこない。ただ、店の性格上、他の作業もしながら何枚もの肉を同時に焼くので、これ以上贅沢は言えないと思っている。 さて先日、NHKでサピエンス全史というベストセラーを書いたユヴァル・ノア・ハラリという学者が登場する番組を見た。彼の考える、これまでの文明の発達や、これからの予測が紹介されていた。 以前に紹介した「人間とは何だ」の特別番組では、参考 https://plaza.rakuten.co.jp/nipparat/diary/201801010000/ 「人とAIは融合し不老不死となりさらに宇宙をも支配する」との予想があったが、ハラリ氏の予想は楽観的なものではない。AIとも融合し不老不死になるが、それはごく一部の支配層であり、それ以外の人間は疎外される。また、AIやバイオテクノロジーを中心とした技術は、最初は人間の幸福のために利用されるが、いずれ人間がアルゴリズムに支配され人間自体の価値が乏しくなっていく。その先は?・・・という警鐘を鳴らしている。 人類は進歩による幸福を求め続けるだけでなく、現状に満足する事も大事だと述べている。かつて当ブログの記事の中で私が直感的に述べてきた事に近い内容も多く共感した。 現実にスポーツの審判を始めとして、人間が排除される事を皆が求め、それが目前に迫っている分野は多い。もし人間がAIと融合したら、碁の対局の意味はどうなるのだろう。 そんな番組を見た少しあとに、週刊碁を見て愕然とした。なんと、何かの世界戦の予選にトップ選手を含む20人の日本選手が参加して、0勝20敗で全滅だったとのこと。でもあの番組を見ておいて良かった。現状に満足しなければならない。中韓の棋士が高級ステーキとすれば、日本の棋士はいきなりステーキのように、身近で人間的魅力があるのだ・・・・

Feb 6, 2019

コメント(0)

-

碁は深さは狂気だ!

2007年の県大会の碁から、黒は名門大学囲碁部で活躍したMさん。白が私。理論派で碁に明るいMさんとの碁は、序盤私が悪くして中盤以降逆転勝ちする碁が多い印象が強い。AIで検討した序盤評価では、他の人との対局で私が悪いと思っていた碁でもそうでもないケースが多かったが、彼との碁はほとんど私が悪くなっている。本来は彼が県内では勝ちまくっても不思議ないはずなのだが、そうならないのは紳士的で優しい性格のためかと思う。この碁も結局そうなった。 以下の局面までは互角の形勢だったが、黒12までとなり一気に黒が優勢となったようだ。 実戦図1 上図白11は上辺の白も弱いので相場かと思ったが、甘かった。以下1と打てばまだ互角の形勢だったようだ。 参考図1 AIで検討すると、以下のような打ち方もあったようだ。黒の注文だけれど、白は上辺を割っているのと白1が働く意味があるのに言い分がありそう。 参考図2 以下黒1から3となると黒が良い。白は別の手が推奨され、そのため黒1では左辺切りから打つ手が推奨されている。 参考図3 なんと以下の白2と受けて両当たりを打たせる手が推奨されている。天頂・Lizzie ともこの辺りの変化の中では、白6までの形が一番白の評価が高い(それでも形勢は白少し良し程度)。7以下は一例。 左辺のこんなポンヌキを許すなんて見たことがない。そんなバカな!と思ったが、よく考えてみると、左上黒が薄くなる、左辺白石がサバキの味付けになる、中央白の剣先が出て下辺の黒がまとまりにくい、など白にも言い分がある。条件次第ではこの変化打ってみたいと思うが、周囲の人達にはついに狂ったかと思われそうで楽しみだ。参考図4

Feb 3, 2019

コメント(0)

-

ロックオンされたが、逆襲に成功

2007年の対局。出張で東京に行った時にフラッと某碁会所を訪問したところ、対局相手として見知らぬ年配の方を紹介された。片懸賞でとの事で、最初何で?と意味が分からなかった。私がキョトンとしているのを見て、他のお客がこの方が九段のK先生だと教えてくれた。日本のほとんどの棋士が住んでいる東京はやはり凄いところだ。私の定先コミもらいの対局。 実戦図1 序盤白に打ち回されたが、地で頑張って開き直り中央黒の凌ぎ勝負になった。無傷で生きれば黒勝ちの局面。白1が勝負手だが、黒2に石を持ってきたのが狙いを残した手。 実戦図2 白は1から利かして白9まで本気の取りかけに来た。恐ろしい。ここで黒10・12が勝着になった。少しアルコールも入っていたと思うのだが、なぜこの手に気づいたのか不思議だ。 実戦図3 白1から最後の決戦となったが、黒14まで白大石を取って決着がついた。全体的には白の芸を見せつけられた碁だったが、突然のバカ力に驚かれた思い出の一局だ。

Feb 1, 2019

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果

- (2025-11-15 22:08:33)

-

-

-

- 日記を短歌で綴ろう

- 〇☆〇作品展 短歌5首

- (2025-11-17 07:50:40)

-

-

-

- 収納・家具・インテリア情報

- 部屋にぴったり!四角のサイドテーブ…

- (2025-11-17 21:22:40)

-