PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(106)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(12)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」(新潮社)

王兵(ワン・ビン)「青春」元町映画館no246

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」(新潮社)

王兵(ワン・ビン)「青春」元町映画館no246

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「近・現代詩歌」

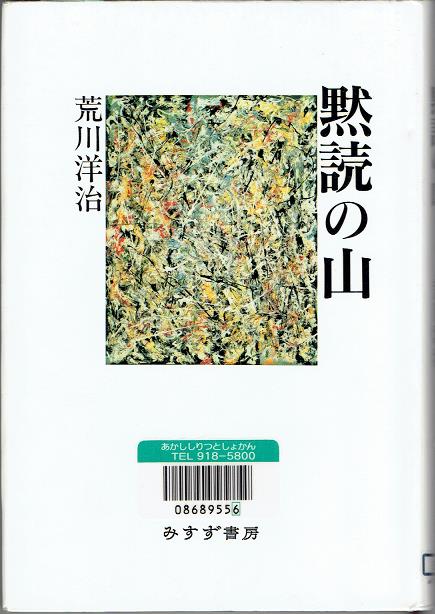

荒川洋治 「黙読の山」 (みすず書房)

詩人の 荒川洋治 のエッセイ集が みすず書房 から、連作のように出ていて、なんとなく気になっていた。隣町の駅前に新しくできた図書館を利用するようになって、初めて出かけて棚を見ていると、ズラッと並んでいて、思わず 「黙読の山」(みすず書房) を借りてきた。

勝手ないい草だけれど、この詩人の詩については、ぼくは関心がなかった。全く読んだことがないわけではないのだが、何の印象も残っていない。だからここでは触れようがない。

実は、エッセイだって、おっ、これはと驚くような文章が書かれているわけではない。どちらかというと、実直で、どんくさい文章だと思う。しかし、どこかに微妙で、なるほど、あなたはそうか、とうならせるところがあって捨てがたいのだ。

たとえば、読みはじめるとすぐに 「二人」 というエッセイがある。 「オブローモフの生涯より」 という1970年代のソビエト映画について書いているのだが、その結語はこんな感じだ。

続けて読んでいると 「国語をめぐる12章」 という、少し長めのエッセイに出会う。「国語」というから、学校の話。これを読んで、ちょっと留飲を下げた。こんな調子。

みんな、 荒川 がいう 「すなおな自分」 を見せるなんて、想像もできない。だって、にんげんだもの。

じゃア、「国語」の時間はどうだろう。

結局、いい「ことば」を頭のなか、からだのなかに入れることは自分の、自分に対する仕事だろう。せっかくだから、仕事の「やりかた」は若いうちに身につけるに越したことはない。

「ことば」への信頼のない人の「読書のすすめ」はさみしいですからね。

というわけで、どんくさいなどと勝手なことをいいながら、しっかり、はまっている 「荒川洋治」 でした。(S)

ボタン押してね!

にほんブログ村

詩人の 荒川洋治 のエッセイ集が みすず書房 から、連作のように出ていて、なんとなく気になっていた。隣町の駅前に新しくできた図書館を利用するようになって、初めて出かけて棚を見ていると、ズラッと並んでいて、思わず 「黙読の山」(みすず書房) を借りてきた。

勝手ないい草だけれど、この詩人の詩については、ぼくは関心がなかった。全く読んだことがないわけではないのだが、何の印象も残っていない。だからここでは触れようがない。

実は、エッセイだって、おっ、これはと驚くような文章が書かれているわけではない。どちらかというと、実直で、どんくさい文章だと思う。しかし、どこかに微妙で、なるほど、あなたはそうか、とうならせるところがあって捨てがたいのだ。

たとえば、読みはじめるとすぐに 「二人」 というエッセイがある。 「オブローモフの生涯より」 という1970年代のソビエト映画について書いているのだが、その結語はこんな感じだ。

自分の意思をもって生きる、近代人の世界はここにはない。それとまったく反対の人生を生きる人の姿だ。アレクセーエフもまた、そのひとりである。でも彼らが時折浮かべる穏やかで、すなおな表情は、ぼくをつよくゆさぶる。そして、こんなことを想う。 文章はなにげないが、注意して読むと仮名の使い方や、文の切り方に独特なものがある。何よりも、最後の言い切りが、譲らない 荒川洋治 を感じさせて、なかなかやるなあ、という雰囲気なのだ。

自分というものをもって生きようとすることは、ある意味でむなしいこと、もしかしたら徒労なのではないか。自分というものをもって生きることよりも、それをもたないで、生きることのほうに、しあわせがあるのではないかと。

アレクセーエフは、オブローモフのそばにいる。オブローモフがどこかへ行くと、ひょこひょこついてくる。二人はとても楽しそうだ。そこには、古い社会を通り越した人には見えないものがある。

続けて読んでいると 「国語をめぐる12章」 という、少し長めのエッセイに出会う。「国語」というから、学校の話。これを読んで、ちょっと留飲を下げた。こんな調子。

子供に読書をすすめる先生のなかには、 相田みつを の詩は読むが、まともな本は読まないという人も実は多い。先生が読まないのに、子供たちに本を読めというのは無理がある。 一般に「先生」は本を読まない。何年も同僚で暮らしたからよく知っている。でも、 「にんげんだもの」 は保健室や図書室の掲示板にあふれている。

読書を語るなら、先生は、しぶしぶ読んだ名作の話をするのではなく、先生がこれまでに読んだ本を、正直に語ることである。その読書のようすがどんなに悲惨、貧相なものであっても、それでいいと思う。

一人の人間が、正直に自分の読書を公開する。すなおな自分を見せることが大切だ。

みんな、 荒川 がいう 「すなおな自分」 を見せるなんて、想像もできない。だって、にんげんだもの。

じゃア、「国語」の時間はどうだろう。

短歌、俳句は、しっかり覚える。それだけでいいのではないかと思う。そこにあるその文字でおぼえる。からだのなかに文字を入れる。 荒川 のいう「ことば」への信頼が、たとえば、高校の「国語」の時間に通用しているだろうか。「意味」へ「知識」へと、草木もなびいて、しゃべったことの定着率を数値で確認することを授業と呼んでいないだろうか。もう終わったこととはいえ、わが身を振り返っても、お寒い限りだ。

遠山に日の当りたる枯野かな(高浜虚子)

滝の上に水現れて落ちにけり(後藤夜半)

秋風や模様のちがふ皿二つ(原石鼎)

永き日のにはとり柵を越えにけり(芝不器男)

いずれもすばらしい句である。だがしっかり字句を記憶するのはむずかしい。黒板に書くとき、そのたびに迷う。「当り」は「当たり」ではない。よみは同じだが、「当り」である。

ぼくはここのところを「あり」とおぼえる。そうすると「当り」という文字がでる。「現れて」も「あられて」とおぼえる。すると、字句が正しく引き出される。

高校生や学生を見ていると、頭のなかに「いいことば」があまりはいっていないように思える。からからとはいわないが、なにもない感じがある。これからこうしようとかの生活設計はあるが、それは「意味」に属すること。

俳句は「意味」ではない。いわくいいがたいいいものをもった、ただのことばなのだ。しかも、いちいち考えずにすぐにとりだせることばだ。そんなことばを一〇代のころから、あたまにつめておきたい。きっといいことがあるだろう。

結局、いい「ことば」を頭のなか、からだのなかに入れることは自分の、自分に対する仕事だろう。せっかくだから、仕事の「やりかた」は若いうちに身につけるに越したことはない。

「ことば」への信頼のない人の「読書のすすめ」はさみしいですからね。

というわけで、どんくさいなどと勝手なことをいいながら、しっかり、はまっている 「荒川洋治」 でした。(S)

ボタン押してね!

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「近・現代詩歌」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 吉野弘「母」 中村稔「… 2024.05.01

-

週刊 読書案内 安東次男「其句其人」(… 2024.04.29

-

週刊 読書案内 永田和宏「歌に私は泣く… 2024.03.09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.