PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(106)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(12)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」(新潮社)

王兵(ワン・ビン)「青春」元町映画館no246

コメント新着

キーワードサーチ

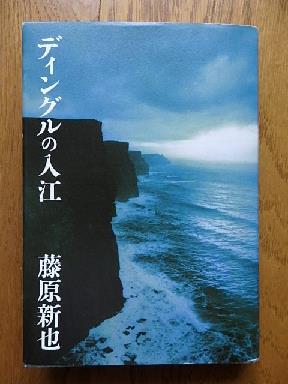

藤原新也『風のフリュート』+『ディングルの入江』(集英社 )

SODEOKAさん

が ラフカディオ・ハーン (

小泉八雲 )

を取り上げた文章から思いついた、次へのとっかかりは 「アイルランド」

。

SODEOKAさん

が ラフカディオ・ハーン (

小泉八雲 )

を取り上げた文章から思いついた、次へのとっかかりは 「アイルランド」

。八雲の父 の故国であり 八雲自身 も住んだ土地である。

アイルランド には昔から漠然とした 「憧憬」 があった。それがいつ頃からでどんな理由だったかは、今となっては忘却の彼方ではあるのだが。 彼の地に対する、勝手なイメージを凝縮すると「荒々しさ」と「素朴さ」。さらに付け足せば「幻想性」。ふと気がつけば、そこで ユニコーン が草を食んでいるとでもいうような。

でも、どうして 「ユニコーン」 なのかはわからない。 ネットで調べてみて引っかかったのは、 「ユニコーン」 についての Wiki の説明中にある 「古代ヨーロッパに住んでいたケルト民族がキリスト教伝来以前に信仰していたドルイド教の民間伝承として伝えられた怪物とも考えられている」 という曖昧な表現くらい。ヨーロッパ全土には ユニコーンの伝承 はたしかに存在するようではあるのだが。また 「ケルト人」 は アイルランド のみならず ウェールズ、スコットランド に残り、一部は大陸に渡ったとされているようだから、必ずしも アイルランド 固有の話ではない。

アイルランド 出身の詩人 ウィリアム・バトラー・イェイツ が 「有翼のユニコーン」 を作品中に登場させているという記述も別に見つけたが、はたしてどこかで イェイツ を読んでいたのだろうか。 確かなのは、 ユニコーン が スコットランドの王家の象徴 として扱われ、 グレートブリテン王国 成立以降、 イギリス王家の紋章 に レパード ( 獅子 ) とともに使われているということくらいだが、こんなのは今回初めて知ったことだ。

たぶん根拠のない勝手な連想にすぎないのだろう。

一方、現実に目を向けると、現代史的には 70 年代に、 北アイルランド でカトリックとプロテスタントが対立した殺傷事件 ( ポール・マッカートニー や ジョン・レノン 、あるいは後にアイルランド出身の U2 もこの事件をテーマに曲を発表した ) が起こり、 IRA( アイルランド共和軍 ) の名前は武装組織 ( あるいはテロ組織 ) として世界的に名を知られるようになったのは比較的記憶に新しい。

映画では、 ジャック・ヒギンス の原作小説を基に、 マイク・ホッジス が監督し、 ミッキー・ローク が IRA のテロリストを演じた 『死にゆく者への祈り』 というのがあった。 DVD で観た覚えがある。

とはいえ、ここでは、本の話だった。

最初に思いついたのが、結局今回取り上げる本になったのだが、それ以外にも思い浮かんだのはいくつかあった。

哲学者ヴィトゲンシュタイン が最後に仕事の地に選んだのが アイルランド だったというエピソード。

だが、よく考えると以前興味も持ったときに買った厚めの文庫本はいまだに読めていないし、読んだのは 『 90 分でわかるヴィトゲンシュタイン』 といういい加減そうな ( 実際はそうでもなかった ) 薄い入門書?だけ。

まぁそれがいけないわけではないが、かの 「語りえぬものには、沈黙しなければならない」 という有名なフレーズしか覚えていないようでは話にならんということで却下。

文学的には、 アイルランド といえば当然 ジェイムス・ジョイス ということになるのだろうが、 『ユリシーズ』 も 『フィネガンズ・ウェイク』 も名前しか知らず、唯一かつて手許にあった 『ダブリン市民』 の文庫本はいつのまのか手許を離れていた。

あるいは ジョイス 絡みでは 高橋源一郎『ジェイムス・ジョイスを読んだ猫』 が本棚に見つかった。

これは書物、映画、音楽等々についての軽めの文章で、悪くないが焦点を絞りにくい。

で、結局、

『風のフリュート』 ( +『ディングルの入江』 ) 藤原新也 集英社

ということになった。

藤原新也

は写真家だが、著述家としても活躍。写真集以外の著書も数多い。

藤原新也

は写真家だが、著述家としても活躍。写真集以外の著書も数多い。

この 2

冊は単行本だが、大半は文庫になったらというスタンスで、何冊か読んだ。多くは写真を所々に差し挟んだエッセイ集だが、写真はむろん、文章もうまい。

ちなみに著者は東京藝大の美術学部絵画科油画専攻中退、とのこと。写真を見ると何となくそれもわかる。

その 藤原新也

が 1998

年に出した初の小説が 『ディングルの入江』

。その写真版として同時に出たのが 『風のフリュート』

。

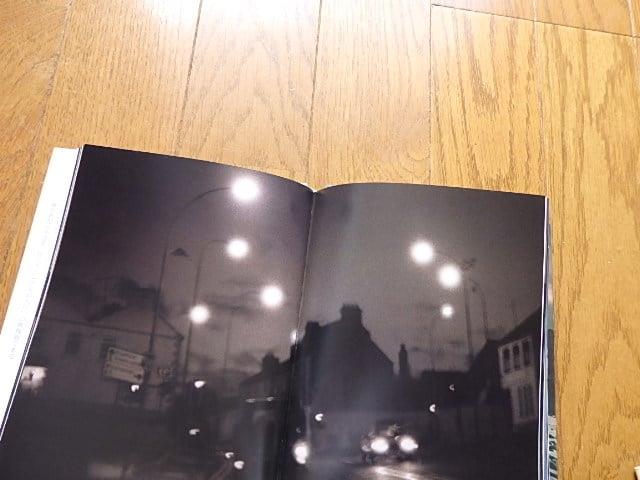

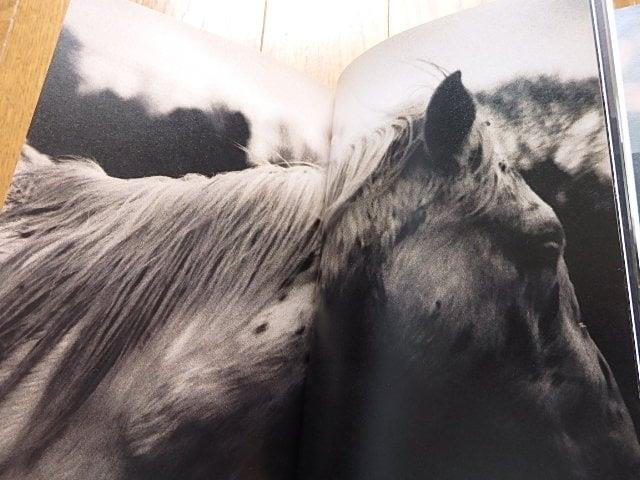

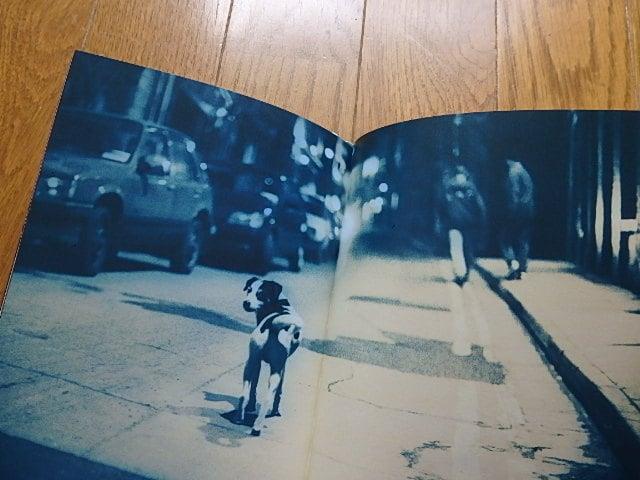

だから 『風のフリュート』

は写真集ということになる。 『風のフリュート』

には、写真と写真の間に 『ディングルの入江』

からの抜粋が差し挟まれる。

小説の舞台になったアイルランドの、おそらくデイングルその他の土地で、風がフリュート (

フルート )

のように鳴り響く中、撮影された 72

葉の写真。表紙とは別に、その中からいくらかを掲げてみるのでご覧いただきたい (

著作権とかは大丈夫かな )

。

見事だと思う。そう感じるのは、きっと私の中の 「アイルランド」

に近いイメージがそこにあるからだ。

見事だと思う。そう感じるのは、きっと私の中の 「アイルランド」

に近いイメージがそこにあるからだ。

荒々しい自然と、そこで暮らす人々、その両者が互いに侵食し、現実と幻想が共存し、いくつかは消え失せいくつかは新たに生まれる。それらが光と影によって刻まれた記録とでも言えばいいか。

荒々しい自然と、そこで暮らす人々、その両者が互いに侵食し、現実と幻想が共存し、いくつかは消え失せいくつかは新たに生まれる。それらが光と影によって刻まれた記録とでも言えばいいか。

今回この写真を見て、妙な既視感を覚えた。むろん一度この本の写真を眺め、文章を読んだのだから当たり前なのだが、もっと以前から頭蓋のどこかにこんな光景が残っていた気がしたのだ。

今回この写真を見て、妙な既視感を覚えた。むろん一度この本の写真を眺め、文章を読んだのだから当たり前なのだが、もっと以前から頭蓋のどこかにこんな光景が残っていた気がしたのだ。

案の定、話の結構も展開もすっかり忘れてしまっていた 『ディングルの入江』

も読み直そうかとも思ったのだが、 300

ページのうち 100

ページほどを読んだところで断念した。根性がないのが残念だが仕方ない。

案の定、話の結構も展開もすっかり忘れてしまっていた 『ディングルの入江』

も読み直そうかとも思ったのだが、 300

ページのうち 100

ページほどを読んだところで断念した。根性がないのが残念だが仕方ない。

小説は読みやすいが、小説として特別に印象や記憶に残っていたわけではない。

東京の路上でブルースハープを吹いていた、 3

つ年上の アイルランド人

ケイン

と知り合った 「私」

が、 6

年後、東京の 「私」

の部屋に当時彼が忘れていった懐中時計をもって、撮影の帰り (

主人公は著者と同じく写真家の設定 )

アイルランド

に立ち寄り、そこで ケイン

に再会するところから小説は始まる。

二人に加え、 ケイン

の懐中時計の蓋の裏に張り付けられた写真の女性 プーカ

が重要な登場人物になる。

プーカ

は画家。 ケインとプーカ

はかつて一緒に暮らし、それから分かれた。 100

ページまででは、 「私」

が プーカ

の暮らす人里離れた場所にたどりつき、彼女の制作した絵画や版画を観るところまで。 プーカ

の家からは彼女の生まれた ブラスケット島

が遠くに見える。

途中までの感想ではあるが、小説としてはいくぶん説明しすぎる嫌いがあるように思った。小説というよりエッセイとしてなら感想はまたかなり違っただろう。当地の自然や人の暮らしの描写には興味をそそられるところがいくつかあった。いずれにしろ、この際だから最後までもう一度読んでみようと思う。

著者はその小説の「あとがき」で、『島』を書いてみたいと考えてこの小説を書いたと述べている。それはアイルランドであろうとどこであろうとよかったと。

ヒトの深部に眠る無意識の海にその『島』が手で触れられるように浮かび上がってくれればそれはどこでもよかったのだ。書き終えてのちも、その島の暗喩するもののすべて見えてきたというわけでもない。ただその島はこの二十年の旅の中 ( 引用者注:写真家の、インドから始まりその二十年目にアメリカを旅するまでの期間 ) で次々と無残な喪失を眼前にさらしつづけていったことだけは、私はよく知っている。

『島』

は海によって、陸から隔てられている。隔離されている。島にいる限り、海や海の向こうは見なくともさして困らない。グローバリゼーションの時代であったとしても。

「隔離」されることがことさら求められるこの時代において、私たちが失ったものを、海や海の向こうを、そして見過ごしがちな足許を見やりながらもう一度考えてみたいと思った。 『風のフリュート』

にはそれが写り込んでいるかもしれない。

最後に、この 2

冊を読んだあとにちょっとした 「後日談」

的な出来事があったので追記しておく。

当時、勤務していた進学塾の、生徒ないし保護者向けの配布物のコラム記事として読書感想文的な小文を頼まれて、この 2

冊 (

『ディングルの入江』

だけだったかも )

について書いたら、少ししてある生徒から 「これ、書いたのはどなたですか」

と問われた。 「いや、実は私です」

と答えたら、何日か後、その生徒が一冊の本を手にやってきた。

本は 『ディングルの入江』

で、表紙を開くと次の 「見返し」

に、私の名前と日付、著者の名前が写真のように結構な達筆で記されていた。驚いて話を聞くと、お父さんが著者の 藤原新也さん

と知り合いで、私の書いたものを目にして藤原さんに頼んでくれたようなのだ。お父さんは、東京都写真美術館にお勤めだと生徒は話していた。

ここでお礼を言っても詮ないことではあるが、改めて感謝申し上げます。

なんだかんだで長くなってしまった。

なんだかんだで長くなってしまった。

皆さん、遅くなりました。では、DEGUTIさん、次回、お願いします。

(T・KOBAYASI 2020・06・16)

追記2024・01・20

100days100bookcoversChallenge 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと 備忘録 が開きます。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

-

週刊 読書案内 司修「私小説・夢百話」… 2024.02.04

-

週刊 読書案内 金子信久「長沢蘆雪 か… 2023.10.24

-

週刊 読書案内 岩合光昭「生きもののお… 2023.07.03