2007年02月の記事

全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

春だ♪はるって?

春ってエネルギーが中に満ちたものが”張る”状態なんだろうなあ。と思って調べてみた。そのとおりだった。 春という字は、もともと ”草かんむり+屯+日と書いたらしい。 屯(トン)は生気が中にこもって芽が出ている状態を示す漢字 それに太陽の”日” 草かんむりで生い茂る草木が合わさった字がもともとの春の字。 「春:地中に陽気がこもり、草木が生え出る季節を示す。」 漢字源 藤堂明保編 学研よりそういえば異性を思う心が”張り”膨らむのも春なんだよねー一句浮びました。 春雷に 抱きしめて知る 心音や nobo∴

2007/02/28

-

三月だ

ふと思う、今年も、もう2ヵ月が終わり、・・・ ということは一年の六分の一が過ぎてしまったということ! 三月が終わると四分の一が・・・ なんて一年は速いんでしょう。 さあ花見の準備だ~! ☆(^O^)/C□☆ お気楽過ぎますかね?

2007/02/28

-

チャイルドで行こう!ポイントは膝♪

大人をすることに疲れたら、息抜きにチャイルドになっちゃいましょうd(^-^)1 ヨガポーズ・チャイルドポーズ 正坐の坐り方で膝と膝を離し、その間に体を前屈。 額を床につけ、首を楽にします。 両手は前方に伸ばし、軽く床を押します。押した力をお尻まで伝え、腰の後ろを伸ばします。吐く息ごとに、力を抜いて体を沈めましょう。お尻もどんどん床に沈んで、背中や腰が自然に伸びていきます。 背中が伸びて気持ち良い♪ 腰が伸びて気持ち良い♪ ネコのポーズやコブラのポーズと組み合わせてこれを繰り返してみましょう。 プチ太陽礼拝になります。 ダウンドッグポーズとおなじ意味のポーズが、このチャイルドポーズです。膝と膝の間に体を沈め、泣きつかれた子供が寝ちゃったようにお休みです。(これは、別名、簡単な亀のポーズとか、お祈りのポーズともいいます。)2・赤ちゃんのポーズつづいてあお向けに寝転び、両手で曲げた膝を抱えます。吐く息で膝を抱くようにギュッと引きつけます。余裕があれば頭をあげ、膝に近づけ背中を丸くしましょう。 腰の後ろが伸びます。お腹に圧が加わります。 吸う息で手を緩めます。 腰とお腹を解放します。赤ちゃんのポーズです。(ガス抜きのポーズともいいます。)3・膝枕をしてもらいにいきましょう究極のチャイルドですね(笑)ヨガには動物の姿勢のポーズなどもありますが子供や赤ちゃんのポーズもあります。そのときのポイントは、”膝小僧”!です。ときにはチャイルドも、いいじゃないですか♪

2007/02/27

-

交換だ

僕は毎日、かなりの距離を自転車で走っている。 そのため、5~6か月ごと後ろタイヤ交換、 一年しない内に前タイヤの交換をしている。 今、その前タイヤ交換を自転車屋に頼んで、喫茶店で時間をつぶしている。 あちこち、そのタイヤで行ったものだ。約一年走りつづけた前タイヤは、薄っぺらになっていた。 今朝、遠方でパンクをし、そのままガタガタ言わせながら帰ってきた。薄っぺらのタイヤではチューブの負担が大きいかったですね。 ご苦労様(^-^)/~薄くなったタイヤ。 そして新しいタイヤ、これでまた安心して、いろんな所にいけます。

2007/02/25

-

ドラゴンVS牛!?

人類文化の象徴として龍を信仰するグループと牛を信仰するグループがあると言います。中国では龍は、神聖な動物だが、。その反対に牛の化け物が西遊記に出てきます。白龍の化身の白馬は三蔵法師の乗り物です。ギリシャのミノス島では牛信仰。インドでは、牛は神聖な動物で大事にされます。龍も神様にいますが、どちらかというと牛を大事にする文化のようです。西洋ではドラゴンは悪役ですね。悪魔と同じあつかいです。このように、大体の分け方では、西は牛、東は龍の文化と分けられます。この二つの文化が争ったところがメソポタミアで、遺跡にそのなごりがあるようです。日本では出雲が龍・蛇信仰に関係がある所です。海蛇信仰、竜宮伝説など龍を信仰するグループです。奈良の三輪山もそうです。その出雲の神々を抑えて勢力を増やしていった朝廷側の神スサノオの命は、やはり龍である八叉のオロチを退治しています。龍文化を信じるグループを駆逐していった神話のようです。京都でスサノオの命を奉る神社、八坂神社(祇園祭りで有名)ではスサノオの命と同体であるとされる”牛頭天王”の信仰もされています。インド起源の牛の神様です。牛王宝印というお札をだしているところは、同じ文化のグループでしょうか? ごおう-ほういん -ワウ- [4] 【牛王宝印】 熊野神社・手向山八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す厄除けの護符。 「牛王宝印」「 牛王宝命」などと記してある。烏(カラス)を図案化した熊野牛王は有名。 裏面は起請文(キシヨウモン)を書くのに用いた 。牛王。宝印。牛王印。牛王宝命。こういうところから、神社とか、博物館の展示物を見てみると歴史のいろんな流れ、見えない力、異文化同士の力関係が見えてきて面白いです。

2007/02/24

-

神秘体験より日常体験

前の阿吽・AUM呼吸の記事のことを調べていて龍村修先生(龍村ヨガ研究所、元沖ヨガ本部道場長)の本、「深い呼吸でからだが変わる」草思社刊にこういう体験が書いてありました。阿吽呼吸法というのは、声を出しながら始めて、十数回発声したあとは、今度は心のなかでその音を引きつづき繰り返すという呼吸法です。二・三十分のあいだ私はひたすら阿吽呼吸法を繰り返していました。・・略・・しばらくすると自分がなにか金色の光に包まれているような気分になり、同時にそれまで味わったことのないような、恍惚とした気分になってきたのです。」それをヨガのサマディ(三昧)状態なのかと思い、龍村先生は 師の沖 正弘導師に報告すると、こう言われたそうです。「そういう体験にとらわれない心が大事なのだ。」「日常的なことと切り離した、特別に見えることのなかに、ヨガの本道はない」ヨーガスートラに書いてあるヨガの最終段階、サーマディとは”神秘体験すら悟りと勘違いせず”超えていく境地なのです。 「ヨーガとは心の作用を止滅することである。」 ヨーガスートラ 1・2 一時的な神秘体験など、あいてにせず純粋観照者の状態に自己存在を持っていくのが、ヨガです。そしてヨガは世の中を捨て、山の中に入ることではありません。ヨガ思想インド思想のよきテキストといわれる。バガヴァットギーターにこうあります。「アルジュナよ、汝がヨーガの境地に達して、成功にも不成功においても、平等な態度を保ちつつ、執着無く働け。」ギーター 2・48「汝はヨーガのために励め、あらゆる行動においての熟達がヨーガと呼ばれる。」ギーター 2・50 ギーター・サール インド思想入門 Aヴィディヤーランカール著 長谷川澄夫訳 東方出版より沖 正弘導師の言葉、「日常的なことと切り離した、特別に見えることのなかに、ヨガの本道はない」ギーターのなかの言葉、「汝はヨーガのために励め、あらゆる行動においての熟達がヨーガと呼ばれる。」神秘体験よりひとつの花を愛でる心、目の前の相手にどう対応するかが大事です。

2007/02/24

-

阿吽☆A・U・M呼吸法

A・U・M呼吸法3つの音の発声を繰り返し最初は声に出し、最後は無音でと、段々と小さく心の中で響かせるようにしていきます。3つの音は”あー・おー・んー”又は、”あー・うー・むー”です。沖ヨガでやった方法では、”あー”のとき体を少し後ろに反らせ”おー”で少し前傾、んー(むー)で真中に収めるようにします。体の動きも最初は大きめに、段々小さく小さくしていきます。呼吸法と瞑想法(マントラヨガ)の接点のような意味があります。あーは陽性・広がる力・上昇するパワー、体を温める、活性化する。おーは陰性・集まる力・下降するパワー、体を冷やす、落ち着かせる。んーは、まとまった状態というような説明でした。これを体で、声で感じながら、心の中に入っていくのが、沖ヨガの阿吽呼吸法です。(あいうえお体操というのもあった。)日常でも音のもつ感覚というのがあります。はっ(あっ)とするのは気づきで、感覚のひろがりですね。ほっ(おっ)とするのは落ち着きですね。ヨガ呼吸法:沖ヨガ・阿吽☆A・U・M呼吸法オームの分解解釈A U M と発声をするのは聖音(プラナヴァ:puranava)オームの文字を3つに分解したものです。これを”三字観法”といい他に O と M の2字に分解するのを”二字観法”一文字、オーム(原語)で解釈するのを”一字観法”といいます。 「プラシュナウパニシャッド」に見えるオームの分解解釈 参考 「仏教医学事典・補ヨーガ」福永勝美 雄山閣漢字で”阿吽(あうん)”と書くものに関係があります。お寺の仁王さん、神社の狛犬、左右に並ぶ、門番に共通の口、開いているのが”阿”で、締めているのが”吽”ですね。仏教ならず、日本の神道にも、やはり入ってきているんですね。同じ考えが。神道の言霊占いで”あ・う・む”を見るとこう出ています。 あ⇒すべてのものが現れる兆し。 お⇒水蒸気の昇り行くその元をなす兆し。 む⇒天地がふさがってまだ開けない象。 「古神道の本」学研刊より 出典は佐野経彦、宇良奈比真伝

2007/02/24

-

マーオリ展☆そしてヨガ話を5時間(・^v^・)

きのうは上野に、行きました。まずは、国立博物館にニュージーランドの先住民南の島の海洋民族であるマーオリの生活から生みだされた美術を展示する、「マーオリ 楽園の神々」展を見ました。最初、入った所に、大きな柱に顔や紋様を彫り付けたものが立っていました。大きな木の彫刻です。トーテンポール?かと思ったら、なんとカヌーでした。海洋民族である,マーオリは大事な乗り物カヌー(彼らの言葉で”ワカ”)を、細かい彫刻でかざりました。他に特徴のある、面長の木像たちは、恐い表情のなかにユーモラスな感じのあるものたちでした。あと、緑の石(グリーンストーン)のペンダント、首をかしげた、”ヘイ・ツイキ”という妖精のデザインどこかで見たことあるキャラクターです。あの宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」に出てくる首をかしげる妖精です。(名前は忘れましたが)きっとそのモデルなんですね、ヘイ・ツイキは上野その2そのあと、待ち合わせしていたブログ&ヨガ友達のグリンさんとお酒を飲みながら、楽しくヨガの話をしました。アシュタンガヨガ、広池ヨガ、パワーヨガの話、いろんな先生たちの魅力について。今後の目標についてなどなどもちろん、konomiさんやサチさん、ぷぷさんやkuuさんの話題もでました。みんながんばっていて可愛い人達だねというのが、グリンさんの感想です。二軒の店で計5時間、ヨガ話をしました。ほんと好きなんです。ふたりともヨガが。そして、熱くヨガを語るグリンさんは、強い女の代表だしお姉さんなんですが、とても、無邪気で可愛いです。\(^o^)/ サチさんやkonomiさんの伊勢神宮参拝の向こうをはって こちらは関東のパワースポット「鹿嶋神宮」に行くかも~(笑)

2007/02/23

-

だらに?

陀羅尼(だらに)という言葉があります。日本では、民間信仰のまじないの呪文を言います。元をただせば、これも実はヨガの言葉゛ダラーナ(dharana)゛なのです。ダラーナとはパタンジャリがヨーガスートラで説いたヨガの8支則(アシュタンガ)の6番目で集中瞑想、凝念のことです。その精神集中をするためいろんな方法を使いますが、そのひとつにマントラを繰り返し唱えるマントラヨガがあります。それが仏教に取り入れられ゛真言陀羅尼゛と呼ばれ、集中瞑想の意味だけ忘れられ、真言、つもり呪文の意味で使われているのです。(o^-')bヨガの8支則の7番目無念瞑想、ディアーナは禅になったことと合わせ覚えて下さい

2007/02/21

-

かたむく

傾くってヨガ的には、良くないですが(笑) ヨガ的でなくとも、゛倒れそう゛という意味ですからあんまり良い意味ではないですね。 それでは゛傾ける゛はどうでしょう。 「相手の話に耳を傾ける」 これは相手が、また話が大事だから、興味があるから体を傾けるということですね。 ちょっとしたことでニュアンスが変わります。 「おっと女の子を見てて体が傾いちやった」 ε=ヾ(;・〇・)ノ

2007/02/20

-

魚のポーズからのつなぎ☆考

魚のポーズからの連携を2つの例でご紹介します。魚のポーズ(Matsyasana:マッツャーサナ) このヨガポーズは、 1)足を伸ばしてする半分の魚のポーズ、アルダマツヤアサナと、 2)蓮華坐(パドマーアサナ)でする魚のポーズ、マツヤアサナがあります。 よく行われているのは、足を伸ばして、床を曲げた肘で押し 胸を持ち上げるアルダマツヤアサナだと思います。1 若鮎のポーズ(広池ヨーガ)アルダマツヤアサナから、手を頭のほうの床にまっすぐ伸ばして(手のひら下向き)指先を床に付ける形のヨガポーズを、広池ヨーガで”若鮎のポーズ”といっています。鮎(あゆ)も魚の名前ですね。半分の魚のポーズ→若鮎のポーズは広池ヨーガ系の連携アサナです。胸とノドをさらに開き、頭頂部に対する負荷もUPさせます。全部ヨガで言うチャクラです。そして「若返りのポーズです」と説明が入ります。チャクラはホルモン器官と密接な関係がありますので納得。2 ウッターナパーダアサナ(アシュタンガヨガ)アシュタンガヨガでも同じようなつなぎをします。蓮華坐での魚のポーズ(10呼吸)から、足をほどき真っ直ぐ伸ばし40度ぐらいに持ち上げます。手も合掌し足と同じ方向角度に伸ばします。胸は浮かし頭頂も床につけたままです。ウッターナパーダアサナ(10呼吸)です。この場合は、足を上げることで、尾骨の刺激と腹部の刺激を加えています。尾骨、仙骨のチャクラ、ムーラダーラチャクラや腹部のチャクラ、マニピューラチャクラと魚のポーズで刺激している胸から上の3つのチャクラを全部刺激しています。広池ヨーガ的に言うならばスーパー若鮎のポーズ?!アシュタンガヨガのメニューでこの魚のポーズが入る部分はフィニッシュアサナと呼ばれる最後に行う部分です。フィニッシュアサナは、逆さのポーズが続きます。段々頭(サハスララチャクラ)へ刺激をもっていくようです。ショルダースタンド(サルバンガアサナ)系からこの魚のポーズ系そしてヘッドスタンド(シルシャアサナ)とつなぎ、仕上げは瞑想のポーズ、パドマーアサナ系で終わります。

2007/02/20

-

1203年の炎の中に・・・・

西暦1203年、東インド、ガンジス河流域にある重要な仏教寺院ヴィクラマシーラ寺院が、イスラム教徒の猛攻を受け炎上した。この年をもって仏教は、インドの歴史の表面から姿を消す・・・仏教徒最後の砦が燃えあがった年だ。 これを、ヨガの歴史をまとめるため読んでいる本に見た。 背筋に何かが走った。自分の魂になにか関係のあることかも知れない?その滅びる仏教の最終形態は”無上ヨーガタントラ”と呼ばれる密教(神秘体験主義宗教)で、今はチベット仏教の中に受け継がれています。”タントラ”は縦糸の意味で密教教典を意味します。横糸は”スートラ”で従来の仏教経典です。 密教の4段階 1 所作タントラ 作法 2 行タントラ 礼拝法 3 ヨーガ(瑜伽)タントラ 身口意の操作をもって仏と合一(YOGA)する 4 無上ヨーガタントラ 生理的、性的ヨガをも含む 1~3までが日本の密教4がチベットに伝わった密教でヨガと同じ”チャクラ”や風(ルン:プラーナ)の考えを取り入れている。当時台頭していたイスラム勢力に対抗するため仏教とヒンズー教、生理的・性的ヨガ(ハタヨガ、クンダリニーヨガ)が協力するように結びついて出来たのが”無上瑜伽(ヨガ)タントラ”と呼ばれる形の仏教です。そしてそれには、さらに3つの段階があり 1 父タントラ 2 母タントラ 3 不二タントラ と呼ばれます。インド占星術やヨガ、さまざまなインドで生まれたものたちが結集した仏教の最終形態が無上ヨーガタントラでした。この1203年をもちインド仏教は事実上滅び、東南アジアの初期仏教(テラワーダ仏教)の形での継承、そしてチベットでは最終形態が継承されています。中国、韓国、日本では、それぞれの国に溶け込んだ形の発展をすることになります。 小さいときから、こんなことが好きで、 価値観の人と違う僕は、やはり変人なんでしょうか? 生まれたときや場所を間違えたのでしょうか(笑)

2007/02/19

-

今がこれの旬?

この季節、 裸の・・ あれを観察するのにいいんです。 あれって、女の人じゃないですよ(笑) 樹の枝です。種類によって様々な樹の形、枝の生え方があるんです。 それを、絵を描く者の目で見ます。 命の形を観察します。 伸びてく力を感じます。 こんな変人みたいなことが、イラストを描く時役に立っているんです。 あっヨガポーズのイラストを描くときのモデルを募集しようかな!♪ (o^-')b

2007/02/18

-

体の声に耳を

体の声というと 具合悪いとき、痛い時のことを思いますね。 あれは体の悲鳴と言ったところでしょうか。 胃が痛い~食べ過ぎだぞ~とか、 気持ち悪い~酒の飲み過ぎだぞ~とか。 それだけでなく ヨガをつづけていると、いろんな状態の声に気付けるようになる。 片足立ちのポーズのとき、骨の動き、傾きからバランスが取れるかどうか判断したりとか。 バランスを崩すとき、どこの筋肉のひっぱりでバランスを崩したとか感じるようになる。 つぎにそのヨガポーズをするときに、該当筋肉にひっぱらないよう頼んでおく。 そういう事を繰り返し、自分の体と仲良しになっていく。自分の体のパーツの存在を認めて行く。 これがヨガのささやかな楽しみのひとつなんです。 (^-^)v

2007/02/17

-

弓を引くポーズから進め☆これにチャレンジ!

ヨガポーズ弓を引くポーズ(アカルナ・ダヌラーサナ)片足を持ち、膝を曲げた形で、体の方に引き寄せるポーズです。イラスト・弓を引くポーズ(アカルナ・ダヌラーサナ)大たい耳の横に引くぐらいまでやるんですが、さらにヨガポーズを進めたい人は、足先を持つ手を、反対の手にバトンタッチしてゆっくりと、頭の後ろまで足をひっかけられるぐらい引いてみましょう。離した手は、内からマットへつき脚を後ろへ引くのを補助します。これを練習して、頭の後ろに足を引っ掛けるポーズをマスターしていきましょう

2007/02/17

-

ウップルティ☆坐ってハンドスタンド

坐った姿勢のハンドスタンドは、両手をマットについて坐った体を持ち上げるもので、アシュタンガヨガで坐りのメニュー入ると動作の1サイクルごとに出てきます。ジャンプバックの前に、「UP!」って指示があるところです。ポーズとしてはパドマーアサナに両腕を差し込み持ち上げるクックターアサナ。(5呼吸)があとで出てきますしそしてラストに近いところ(フィニッシィングアサナ)で、パドマーアサナから外へ両手を付き体を持ち上げ10~25呼吸するもの。ウップルティとかいうものです。これは別名トーラアサナ(天秤のポーズ)というんですが、アシュタンガヨガではウット・プルティヒというらしいです。ウップルティと聞こえます。全部でコース1時間半の間にどれだけでてくるんでしょう?無理にUPしなくてもいいんですが、慣れないと、ついていくだけで大変ですねYoga☆Memorandum参考:以下は興味のある人はどうぞそして足を曲げてUPする姿勢は、ヨガの古典「ハタヨーガプラディーピカー」でいう”マハーヴェーダムドラー”に近いものです。マハーヴェーダムドラーの場合は、アルダパドマーアサナ(半分だけの蓮華坐)に近い足の組みかたで、下の足の踵を会陰部につけ上の足は、反対のふとももに置く坐り方で、体を持ち上げ、下ろすを繰り返すものです。会陰部につけた踵と、お尻を下ろすときに根底のチャクラ(ムーラダーラチャクラ)を刺激しています。(ハタヨガのクンダリニー技法です。)アシュタンガヨガでもおなじような意味があるはずです。アシュタンガヨガを体系化したシュリKパッタビジョイス師の著書、ヨガマーラを読むと こう書いてあります。 クックタアサナでは、「ムーラバンダはしない」 ウトゥプルティヒは「腰椎を強化し、仙骨に位置する3つのグランティが次第に完全に開いてくる」ヨガマーラ シュリKパッタビジョイス著 ケン ハラクマ監修 中園順子訳 産調出版

2007/02/16

-

笑みの滴がこぼれそう☆涙の浄化ヨガ?

涙って悲しい時にもつらい時にも痛いときにも出ますねそしてうれしいときにもなぜか?一粒の涙人の気持に、自分の気持ちが反応して、人の気遣い、愛情に対し嬉し涙 ・・・・女の武器の涙には、参りますが、 グリンさんには「女は恐いわよ~気をつけなさいよ。」と言われ、 konomiさんには「noboさんには、自分と反対の気の強い女ばっか寄ってくるね。」 と言われ !!話が脱線した~嬉し涙は、こちらもほろり・・・年取ると涙もろくなってね、ほろり・・・・ヨガではトラターカといって、一点を涙が出るまで凝視する浄化法があります。(トラターカは、ハタヨガの教典「ハタヨーガプラディーピカー」に出てくる6つの浄化法の内のひとつです。)涙で目を浄化するんですね。そして嬉し涙や感動の涙は”心の浄化”になるような気がします。あなたも、どうです!感動しそうなDVDでも借りてきて!♪感情をうまく使って心をほぐしてみましょう(*^_^*)

2007/02/15

-

瑜伽って☆なに?

これなんだと思います?⇒瑜伽「珈琲(コーヒー)の一種」(~_~)違います。瑜伽は”ゆが”と読みます。ヨガ(ヨーガ)のことです。むか~し、YOGAの思想が仏教とともに日本に入ってきました。仏教もヨガもインド思想、インド哲学仲間ですから、互いに影響しあっていたんです。ヨガは人間開発のシステムツールとして共有(シェア)されていたんですね。ですからヨガも仏教の中に取り入れられているんです。そして古典ヨガの思想が”瑜伽”という名前で仏教とともに日本にもたらされています。 ゆが [1] 【瑜伽】〔仏〕〔梵 yoga「相応」と訳す〕呼吸法・座法・瞑想法などの訓練によって,普通の人間以上の高度な心身を実現しようとする修行法。インドで多くの宗派に共有された方法で,仏教では唯識派・法相宗で特に重視され,密教への影響も大きい。→ヨーガ 三省堂 「大辞林」より「瑜伽 (梵語)主観と客観が融合して一つになった心の状態」 三省堂 「新明解古語辞典」よりヨガの”ディヤーナ瞑想”は中国で漢訳され、デヤアナ⇒ぜんな”禅那”となり「禅」となりました。坐禅の姿勢はヨガのパドマーアサナ(蓮華のポーズ)に他なりません。パタンジャリ(ヨーガスートラ)の説く、ヨガの8支則(アシュタンガ)の7番目無念無想の瞑想がディヤーナです。そして悟りの(仏と一体になった)状態を”三昧”といいますこれはヨガの8支則の8番目、最終段階サーマディのことです。「六大無礙にしてつねに瑜伽なり」宇宙の6つの力はたがいに入り混じって(無碍)しかもつねに統一(瑜伽)されている 「空海 即身成仏義」 金岡秀友 太陽出版より *六大:宇宙を構成する6つの要素 地・水・火・風・空・識宇宙パワーそのものに成った状態です。まあ難しいことは置いといて、ヨガをされる人は瑜伽の字が、昔の日本でヨガ思想を表す漢字として使われていたと覚えておいてください。

2007/02/15

-

結ぶ〇言葉の関係

ヨガって言葉は、インドの昔の言葉で、「ユジュ」馬の首の後ろにクビキという馬具をつけるという語義から、広い意味で捉えて、いろいろな物事を「結ぶ」という意味に使われている。ここまでは、ヨガの本に書いてありますね。きのう気付いたことなんですが、日本語でも、結ぶこと、縫い合わせることを、結う(ゆう)と言いますね。゛ユジュ゛と゛ゆう゛似ています。誰か、このふたつの言葉の関係をご存じないですか?これこそ、言葉の結び?((( ^^)爻(^^ )))

2007/02/14

-

すべての生き物の中に・・

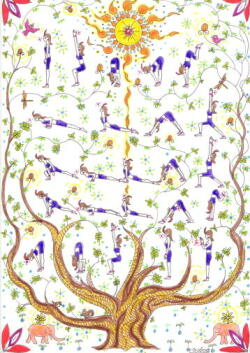

ヨーガ思想を勉強する上で、バガバッドギーターという本はかかせませんインドの叙事詩”マハーバーラタ”の中の一編で、略して”ギーター”といいます。神クリシュラと主人公アルジュナの対話によってすすめられる詩句の一片一片は、インド哲学、自然に対する考えそして人と神(宇宙)の関係を教えてくれます。こういう面のヨガの思想を深く知りたい方は読んでみて下さい。あの”マハトマ・ガンジー”もこの書により力づけられたそうです。そのギーターの中のこの句。ご紹介します。ヨーガと合一した人は、自分自身を、すべての生き物のなかに見、すべての生き物を自分自身の中に見る。そのために、彼は世界のあらゆるものを平等に見ている。 ギーター・サール バガヴァッドギーターの真髄 インド思想入門 A・ヴィディヤーランカール著 長谷川澄夫訳 東方出版 より宇宙の分身としての自分、小宇宙の人体。命の普遍性、物質の転変。ヨガで結びつくすべての存在という事を思わずにはいられません。そして沖ヨガで習った「生命則神」の考えの元はこの詩句にありました。今回のイラストは生命樹を描いてみました。樹の上に書いてあるインドの字は ”ヨーガに合一した人は” と言う部分のデーヴァナーガリー文字を 書き写して見ました。 ヨーガユッタートマーと読むらしいです。

2007/02/13

-

ヨガ知識の復習してます☆要素を切り離すと

今、ある人に”ヨガの思想”の原稿資料作成を依頼され、それを書いています。ヨガって、体操だけではなく、それにインド哲学や宗教、歴史的なもの、人々の時代時代のニーズ。いろいろなものが結び合って、出来ているんですね。それをまとめるのは、大変ですが、また自分の勉強になり、ヨガの再確認になると引きうけました。そこで考えたことを一つ書いて見ます。たとえば宗教は”危ない”という考えでヨガから、神に対する考えや、自然に対する素朴な信仰を切り離すとどうでしょう。マントラは宗教的だから、やらないほうが良い。とかスポーツクラブのヨガのインストラクターは教えてもらうそうです。(これはこれで正しいと思います。ヨガの全体像を知らないで唱えるマントラはあやしい呪文に聞こえますので。)たしかに宗教の名で、違う宗教や流派で血で血を洗う戦争や、とんでもない事件をおこすことがありました。では科学の名でヨガをとらえるのはいいのでしょうか。科学の名でも人間は過ちを犯していないでしょうか?核兵器、科学兵器などの大量殺戮兵器は科学の産物です。すべての人間活動、要素を体系化しバランスをとる教えがヨガというものです。結びつけて考えることで、統御(コントロール)していけるのだと思います。バランスいい精神性、つよい体、生活の姿勢、すべてをヨガのもとに結び付けているのです。あやまちを犯さないため第1の教えとしてヤマ(禁戒)の第一条アヒムサ(非暴力)が掲げられているではないですか。 アヒムサ、人を傷つけないこと、これと宗教を結びつけるのがヨガです。 アヒムサ、人を殺さないこと! これを科学と結びつけるのがヨガです。 アヒムサ、自分を傷つけないこと! これを生活にむすびつけるのがヨガです。ヨガは、 インドの哲学(科学) インドの宗教 心身の操作法(瞑想、体操) を大きな要素、そして背景として持っています。そこから一つの要素を切り離すことは、なにか大事なものを捨ててしまうことになりはしないかとヨガの思想をあらためて勉強し思いました。

2007/02/13

-

アシュタンガヨガ・始めのマントラ

これを暗記するほど、アシュタンガヨガのレッスンに通いました(笑)。アシュタンガヨガは、英語、インド語でレッスンが進められます。ヨガポーズの名前もすべてインドの言葉です。これが、本格的でかっこいいんですね♪レッスンの始めには先生につづいてみんなで、このマントラを唱えます。参考までにそれをカタカナで書いて見ました。Yoga☆Memorandumアシュタンガヨガ・始めのマントラオームバンディ グルナム チャラナラビンディサンダルシッタ スヴァトマ スカバボデエニシャリセ ジャンガリカヤマネサンサラ ハラハラ モハシャンティアバフ プルシャカラナムシャンカチャクラシ バーリナムサハスラ シレーサム スベータムプラナマミ パタンジャリムオームこれはヨガの八つの階梯、8支則(8つの:アシュト、枝:アーンガ)をヨーガスートラという文献に残したパタンジャリ(紀元前2~3世紀)に対する敬意と感謝の気持ちを表わした言葉です。そしてそのパタンジャリの説いた、ヨガの正統の道をすすみますというヨギ、ヨギーニとしての決意を表明する言葉なのです。この意味を味わってマントラを唱えたいと思います。ヨガの道を行く決意の言葉です。謎の呪文ではありません(笑)ヨーガスートラに説く、パタンジャリのアシュタンガとはつぎの8つの道です。 ヤマ(禁戒:やっては、いけないこと) ニヤマ(勧戒:すすんでやること) アーサナ(坐法、体位) プラーナヤマ(調息、呼吸法) プラティヤハラ(制感、感覚コントロール) ダラーナ(凝念、意識集中コントロール) ディヤーナ(静慮:禅、無心) サーマディ(三昧:心そのものになる)

2007/02/10

-

2歳になりました!

ありがとうございます♪このブログの初日記より2年が経ちました。見ていただいた皆様、コメントいただいた皆様すべてに感謝しています。そしてこのようなメディアを提供していただいている「楽天」さまに感謝の気持を捧げます。ありがとうございました。そして今後とも、「心身爽快ヨガノート」よろしくお願い申し上げます。 これを機会にハンドルネームを変えました。 nobonabe ⇒ nobo∴nobo 真中の点は、自分としては 三つの目・第三の目 三つの星などのつもりです 見えますか? nobo∴nobo (合掌)

2007/02/09

-

雪解けの春・動き出す春

凍っていた山々の雪が渓谷の氷が春の陽に溶けていくキラキラ光って光の中に溶けていく凍るツララの雫一滴一滴が光を反射している音がきこえる、水滴の音 ・ ・ ・それが、集まりせせらぎとなり流れていく動き出す 動き出す 水が 風が 土の下の生き物が街中も動き出す 旅立つ人 別れる人 出会う人 動き出す春が いま、ここに来ている・・ あなたのところに来ている・・・・

2007/02/09

-

目醒めた水の心に・・

澄んだ心の水面に、 風が波紋をつくります。 ・・・水は波紋を楽しんだ。 澄んだ心の水面に、 月が己を映し出す。 ・・・水は月を受け入れた。 ある日ぎらぎら太陽が、水を空に呼び戻す。 水はその朝、刻々と、減ってる自分を楽しんだ。 おのれがなくなる、そのときが 空に広がる、水となる。 大地潤す、雨になる。 土は雨を受け入れた。 栗鼠は水を頬ばった。 樹々は水を吸い上げた。 水の一滴一滴は かって海だったもの 雲だったもの・・・ 己だったもの・・ 愛する人の血の一滴だったもの

2007/02/08

-

明日から名前変えます!

あしたで、お蔭様でこのブログも2年目になります!その記念のひとつとしてハンドルネームを変えます。さてどんな名前にしようかな?nobonabe⇒??????

2007/02/08

-

アシュタンガヨガ・ジャンプバック☆無音の着地を目指し

アシュタンガヨガで出てくる動作に、ジャンプバックというものがある。立ち前屈(ウッターナアサナ)から四点指示ポーズ(チャトランガ・ダンダアサナ)に移る時両足同時に、後方へジャンプして沈み込む動作だ。簡単だと思うでしょうが、とんでもない。これに、腕で体の体重を支えたり、持ち上げたりするコツがある。だいいち、着地のとき上手な人は大きな音を立てない。大きく逆立ち状態に体を浮かせてから、静かな着地をする。Yoga☆Memorandumアシュタンガヨガ・ジャンプバック☆無音の着地を目指しその仕組みを毎日のアシュタンガヨガ式太陽礼拝(スーリヤナマスカーラ)の実践でつかみました。2ヶ月掛かりました。(笑)アシュタンガヨガ・スーリヤナマスカーラB、一番右がジャンプバックまず下のイラストを見て下さい。立ち前屈で床に手をつきその後、息を吸いながら顔をあげるところ、(パワーヨガ:モンキーポーズ)ここの最後に、ジャンプバックの準備をします。膝を緩め、踵を少し持ち上げます。手のひらはヨガマットに押しつけたままにします。パワーヨガみたいに手のひらを浮かせてはいけません。体重が両足から両腕に移るようにしています。同時に息を吸いつづけ、腕と言う”ポンプ”に圧をためるイメージを使います。空気と体重を腕に”圧縮”するのです。腕をジャッキ(タイヤ交換などで自動車を持ち上げる機械)にするのです。その腕の圧縮エネルギーをコントロールしながらジャンプ、着地していきます。息を出していきます。ゆったりしたカーブでリラックス。腰を真っ直ぐ上に浮かせジャンプ。脚は、後ろに下げるというより、自然に伸びるようにします。着地をしながら、腕のエネルギー圧をゆっくり抜くように肘を曲げ着地のショックを吸収します。ここの腕の圧エネルギー操作、が静かなジャンプバックのコツです。 マンションの一室を使ったヨガクラスに出た時 大きな音を立てている人が沢山いたので 近所迷惑だろうな~などと考えてしまいました。大きな!静かな!ジャンプバックこれを目指しましょうd(^-^)追記私の出身の沖ヨガでも合宿にいくと、高いところから、飛び降りる訓練などをしました。恐怖心の克服だと思うでしょうが、それだけではありません。高いところから飛び降りて、怪我をしない体の使い方、 つまり上手な体の使い方を体得するためです。「静かに飛び降りろ。」と言います。ここでも呼吸、息を吐きながら着地するのが、コツになります。これは呼吸のコントロールなのです。着地のショックを息とともに外へ返してしまうのです。

2007/02/08

-

石ころアートを☆描いてみた

石に絵を描いてみた。石って紙に描くのと違い、立体だし筆ムラができたり思い通りには描けないけれど、かえってそれが面白い。今回は園芸用の小石の袋を買ってきてそれを使いました。黒い石です。下書き無しで、色付けはアクリル絵の具と粘土用色付け絵の具の2種類を試しました。絵の具を溶くとき水は、ほんの少しでないと、うまく石の表面にのらずはじかれてしまいます。モチーフは、月や星、太陽などプリミティブな自然のシンボルインディアンの宇宙図や原始壁画風のものを狙ったんですが。うまくはいきませんね(笑)でも意外と熱中します。石の形から描く絵のモチーフを考えたり、筆ムラを逆に利用したり・・石なんか大きな100円ショップでも手に入りますし、川原で拾ってくるのもいいですね。お子さんのある方なんか、たまの休日にご一緒にこんなことしてみるのもいいかもd(^-^) こう言う絵を本格的にやりたい方は トールペインティングという分野の 壁とか木工製品に絵を描く技術を学ぶと良いです。 トールペインティングは、 おしゃれな喫茶店や小さなレストランの看板などで見かけると思います。 まずは図書館などで資料の本を借りてきて見て下さい。

2007/02/07

-

大空の車輪☆光のチャクラ

去年の秋、インドの民俗画、ミティラー画展を見に行ったときから自分の中の、絵を描く魂のスイッチが入った様だ。そのときデモンストレーションで床に大きな用紙を敷きサリー姿で横坐りで、木を削ったペンを走らせていたカルプーリーデーヴィーさんと目が合い手招き、インドの言葉で話かけながら、ペンを使うしぐさを見せてくれた。「こういうふうに描くんだよ」たぶんそういっていたんだろう。でも自分の中でこう解釈した 「お前も、こういうのを描くためにここに来たんだよ。」と・・・・それから、こういう作風の作品を描いている。今日の作品、大空の車輪(太陽)です車輪はインドの言葉で”チャクラ”といいます。ヨガをする方ならポーズの名前や体内エネルギーセンターを示すのに”チャクラ”という言葉を使うのでおなじみですね。

2007/02/06

-

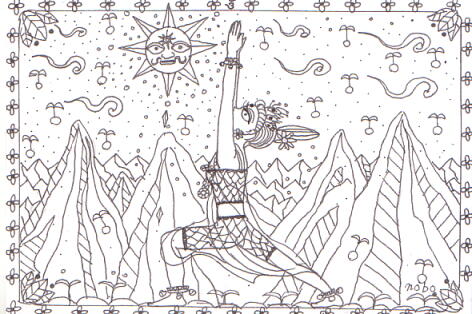

イラスト解説その3☆スーリヤナマスカーラB

前回から続いています。アシュタンガヨガの太陽礼拝、「スーリヤナマスカーラB」の解説です。*↑イラスト2 6(Shat) *イラスト上段左から3番目息を吐きながら(Exhale)、お尻腰を上に突き上げダウンドッグポーズになります。足は腰幅.足先は正面に向けます。両手で腰を押し上げ踵をしっかりマットにつけていきましょう。そして踏みしめる力を骨盤底に伝えます。背骨を長く保ったまま、視線はへそを見ます。(nabi charka)アドームカ・シュワーナアサナ(下を向く犬のポーズ)です。続けて、左足先を外へ45度開き右足を右手の内側に踏み出します。(右のビラバドラーアサナの準備)7(Sapta) *イラスト上段右息を吸いながら(Inhale)、腰を立て、背骨を起こし胸を広げながら両手を頭上合掌。腰は正面に向け、右膝を90度に曲げ、腰を低く低く、後ろ足を充分踏みしめます。右のビラバドラーアサナ(英雄のポーズ)です。視線は親指を見上げます。(Hastagrai)8(Ashtau) *イラスト下段1番左~2番目まで息を吐きながら(Exhale)、右手を右足の内側マットに下ろし、つづいて左手もつき右足を後ろに戻し、チャトランガダンダアサナ(腕立て伏せ)。視線は鼻先を見ます。(nasagrai)9(Nava) *イラスト下段左から3番目息を吸いながら(Inhale)、ロールアップ体を反らします、アップドッグ。肩甲骨を後ろに回しひきおろし、胸を十分広げましょう。その後、顔をゆっくり上に向けます。首はリラックス、顔は穏やかに(すべての動作、アサナに共通!)視線は眉間、第三の目(Broomadhya)です。10(Dasa) *イラスト下段左から4番目息を吐きながら(Exhale)、お尻腰を上に突き上げダウンドッグポーズになります。続けて、右足先を外へ45度開き左足を左手の内側に踏み出します。(ビラバドラーアサナの準備)11(Eka dasa) *イラスト下段右息を吸いながら(Inhale)、腰を立て、背骨を起こし胸を広げながら両手を頭上合掌。腰は正面に向け、左膝を90度に曲げ、腰を低く低く、後ろ足を充分踏みしめます。左のビラバドラーアサナ(英雄のポーズ)です。視線は親指を見上げます。(Hastagrai)*↑イラスト312(Dvadasa) *イラスト3の上段左1~2番目息を吐きながら(Exhale)、左手を左足の内側マットに下ろし、つづいて右手も下ろし、左足を後ろに戻し、チャトランガダンダアサナ(腕立て伏せ)。視線は鼻先を見ます。(nasagrai)13(Trayodasa) *イラスト3の上段左3番目息を吸いながら(Inhale)、両手と足の甲で体を支えロールアップ。体を反らします、アップドッグポーズです。視線は眉間、第三の目(Broomadhya)です。14(chaturdasa) *イラスト3の上段4番目息を吐きながら(Exhale)、お尻腰を上に突き上げダウンドッグポーズになります。ここで5回深く呼吸をします。もちろんウジャイ呼吸です。お腹のバンダ(ウッディヤーナバンダ)をしっかり、ヘソを見てあごを引き、ノドのバンダ(ジャーランダラ・バンダ)もしています15(Pancadasa) *イラスト3の上段右と下段1番左息を吸いながら(Inhale)、両手の間にジャンプして両足を戻します。マットに手をついたまま顔を上げ息を吸いつづけます。16(Sodasa) *イラスト3の下段左2番目息を吐きながら(Exhale)、前屈します。視線は鼻先を見ます。(nasagrai)脚裏を充分伸ばし、首、肩はリラックスして垂れ下がるように。つづけて膝を曲げ、ウトゥカタアサナの用意をします。17(Sapta dasa) *イラスト3の下段左から3番目息を吸いながら(Inhale)胸を広げるように両手を頭上に上げ合掌。膝を充分曲げ90度ぐらいに、腰を下ろし、ウトゥカタアサナです。視線は親指を見上げます。(Hastagrai)サマスティティ *イラスト3の下段左から4番目息を吐きながら、ひざを伸ばし両手は体の横に下ろし真っ直ぐ立ちます。最初の姿勢に戻ります。ここまでの動きを繰り返すのが、アシュタンガヨガの太陽礼拝スーリヤナマスカーラBです。(合掌) *イラスト3の下段右VenusYoga 番外編 インド風イラストで楽しむヨガ!Yoga Pose No.18 スーリヤナマスカーラB解説3VenusYoga INDEXへ

2007/02/06

-

スーリヤナマスカーラBをやってみよう☆イラスト解説その2

アシュタンガヨガの太陽礼拝(スーリヤナマスカーラB)の動作ひとつひとつを解説します。*↑イラスト10 サマスティティ(samasthitih)*イラスト一番左息を吐き(Exhale)、足をそろえまっすぐ立ち両腕は体側に下ろします。脚の内側全体をつけ、足先を正面に向けます。視線は鼻先を見ます。(nasagrai) *この姿勢を他のヨガでは”山のポーズ”とも言います。 この時点で足を腰幅に開くところがありますが アシュタンガヨガではこのとき、脚部の内側はぴったりつけるようにします。 *"samasthitih"は、サマステッヒとも読みます。1(ekam) *イラスト左から2番目膝を曲げ(ベンド ニー)腰を下ろし、見えない椅子に腰掛けるような姿勢をとります。息を吸いながら(Inhale)胸を広げるように両手を頭上に上げ合掌。ルックアップ、視線は親指を見上げます。(Hastagrai) *この姿勢はヨガポーズ、ウトゥカタアサナです。 2(Dve) *イラスト左から3番目息を吐きながら(Exhale)、足を伸ばし前屈、手を下ろし床につけていきます。視線は鼻先を見ます。(nasagrai)上体はリラックスして垂れ下がるように。 *膝裏は最初から無理に伸ばさないで下さい。 *立ち前屈のヨガポーズ、ウッターナアサナです。3(Trini) *イラスト左から4番目息を吸いながら(Inhale)、背骨真っ直ぐのまま顔を上げます。視線は額、第三の目(Broomadhya)アジナーチャクラです。 *この姿勢を、猿が手を地面に手をつけて歩く姿勢に似ているので モンキーポーズと呼ぶところもあります。 *つぎの動作の準備で踵を少し浮かせて見て下さい。 両手に体重が移行していきますね。 これがジャンプバックのコツです。*↑イラスト2 4(Chatvari) *イラスト1の左から5番目とイラスト2の上段左1番目息を吐きながら(Exhale)、両足を軽くジャンプし後方に足を伸ばします。(ジャンプバック)肩が手の位置より後方に下がらないように真上にジャンプし、自然に足が伸びるところに着地し、腕を曲げ体を沈めます。体は床につけません。腕立て伏せの曲げたときの格好です。視線は鼻先を見ます。(nasagrai) *自動車の空気ジャッキのエアを抜くように 腕にかかる体重をコントロールしながら曲げ着地するのが 静かにジャンプバックで着地するコツです。 *着地時点では、つま先を立てています。 この両手と両足の四点で体を支えた姿勢がヨガポーズ、 チャトランガ・ダンダ・アサナです。 *この姿勢はワニの四つん這いに似ているので クロコダイルポーズと呼ぶところもあります。5(Pancha) *イラスト2の上段左1番目~2番目息を吸いながら(Inhale)、手足で体を浮かせたまま前にスライド、つま先を返し、足の甲を床につけます。体を徐々に反らし、肩を後ろに引き、胸を開きます。 手のひらと足の甲だけで体を反らした姿勢になります。視線は額、第三の目(Broomadhya)です。 *ウルドゥワ・ムカ・シュワーナアサナです。 アップドッグ(上を向いた犬のポーズ)とも呼びます。 *最初から大きく反らないでスーリヤナマスカーラを繰り返しながら 体を反らすようにしてください。 キツイ人は膝を床につけてd(^-^) ドッグポーズから腰まで床につけるとコブラのポーズ (ブジャンガーアサナ)と名前が変わります。 次回につづく!VenusYoga 番外編 インド風イラストで楽しむヨガ!Yoga Pose No.17 スーリヤナマスカーラB解説2VenusYoga INDEXへ

2007/02/05

-

解説スーリヤナマスカーラ☆その1

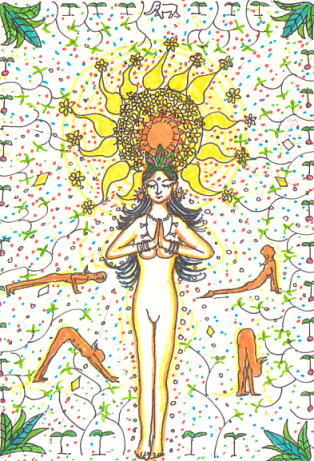

頭上に輝く太陽、その下に礼拝運動スーリヤナマスカーラをする女性(ヨギーニ)下からは太陽のエネルギーをもらい育つ大樹、生命の樹が大きな枝葉を伸ばしそこに集まる、小鳥、トンボ、リス、象などの生き物たちを一枚のイラストにしてみました。スーリヤナマスカーラというのは、太陽に対する素朴な信仰を拝む形にあらわしたものです。スーリヤ(surya)とはインドで「太陽神」をあらわす言葉、ナマスカーラ(namaskara)は、あいさつの言葉「ナマステ」ですね。スーリヤ・ナマスカーラは一つの命の存在としてのわたしたちが太陽系の命のエネルギー源、太陽に対してする感謝のあいさつなのです。 「太陽(神)におはようございます」 「太陽(神)にいつもありがとうございます」と いう意味なのです。またスーリヤ・ナマスカーラは、こういう自然と人間の関係を大事にする心の面と同時にヨガのポーズ、呼吸のエッセンスが入ったヨガの優れたメニューなんです。動きと呼吸、それぞれ瞬間瞬間の姿勢それを一致させ動いていくヨガをヴィンヤーサとよび、ヴィンヤーサヨガの骨格となるものがスーリヤナマスカーラなのです。これを中心としてさまざまなヨガポーズを展開していけるものです。つづくVenusYoga 番外編 インド風イラストで楽しむヨガ!Yoga Pose No.16 スーリヤナマスカーラB解説1「われらは暗黒より出でて、高空の光明をみつつ、神々のあいだなる神スーリアに向かいて行けり、最高の光明に向かいて」 リグ・ヴェーダ讃歌 辻直四郎訳 岩波文庫より 参考 *アシュタンガヨガから派生した現代ヨガ=パワーヨガ系でも 最後の挨拶に「ナマステ」とか言いますね。 その前に、シャバアサナ(リラックスポーズ)から、 右横になり体を丸くしてから起きあがるのも アシュタンガヨガのなごりです。 *似たような礼拝の動きをするのに 五体投地というものがあります。 これは地面(床)にひれ伏し 偉大なる神仏や自然に敬謙な祈りを捧げるものです。VenusYoga INDEXへ

2007/02/04

-

スーリヤナマスカーラB☆アシュタンガヨガ

アシュタンガヨガの太陽礼拝にはAとBのふたつがありAを繰り返した後Bを5回行なってのち連続アサナのメニューに入ります。すべての動作は、ウジャイ呼吸で行い。それぞれの動作の呼吸の吐く、吸い、視線の位置(ドリシュティ)も決まっています。VenusYoga 番外編 インド風イラストで楽しむヨガ!Yoga Pose No.15 スーリヤナマスカーラB(アシュタンガヨガの太陽礼拝)サマスティティ(山のポーズ):呼気↓頭上合掌でウトゥカタアサナ(チェアポーズ):吸気↓立ち前屈(ウッターナアサナ):呼気↓顔を上げ(モンキーポーズ):吸気↓ジャンプバッグ~チャトランガダンダアサナ:呼気↓アップドッグ(アドウムカ・シュワーナアサナ):吸気↓ダウンドッグ(ウルドウワムカ・シュワーナアサナ):呼気↓ビラバドラーアサナA(ウオーリア1)右:吸気↓アップドッグ(アドウムカ・シュワーナアサナ):吸気↓ダウンドッグ(ウルドウワムカ・シュワーナアサナ):呼気↓ビラバドラーアサナA(ウオーリア1)左:吸気↓アップドッグ(アドウムカ・シュワーナアサナ):吸気↓ダウンドッグ(ウルドウワムカ・シュワーナアサナ):5呼吸*↓ジャンプで手の位置に戻る:吸気↓立ち前屈:呼気↓ウトゥカタアサナ(チェアポーズ):吸気↓サマスティティ(山のポーズ):呼気これが、アシュタンガヨガのスーリヤナマスカーラBの1サイクルです。なれないとこれを繰り返すだけでも息があがってしまいます。 VenusYoga INDEXへ

2007/02/03

-

節分・二十四節気?☆季節感を大事にヨガ

節分(せつぶん)今日は節分、節分とは旧暦での季節の変わり目の前日をいいます。四季、春夏秋冬のそれぞれに、節分がありますが、現代では冬から春に変わるときの節分だけをいうようになっていますね。イラスト・春風童子「春風をあなたに届けます♪」そして明日から春になる。明日は”立春”にあたる。八十八夜とか、二百十日のか暦の表現のスタートする日が立春です。はちじゅうはち-や【八十八夜】雑節の一。立春から八八日目の日。現行の太陽暦では五月二日頃で,野良仕事・茶摘み・養蚕などで農家は忙しい。[季]春。にひゃく-とおか 【二百十日】雑節の一。立春から数えて二一〇日目にあたる日。九月一日頃。晩稲(オクテ)の開花期にあたり,特に農家では台風などの災害に備える。[季]秋。豆まき豆まきの「鬼は外~」の元は、平安時代に宮廷で行われていた”追儺(ツイナ)”という厄除け行事らしい。陰暦の大晦日の厄払い、福を招く行事ですね。二十四節気(にじゅうし・せっき)陰暦で、一年を24に分けたもの地球から見た太陽の位置”黄道”上の一周を一年としてそれを24等分したものです。5日を”一候”という単位にし、それを3つまとめ”一気”と呼びます。一気はつまり15日ですね。明日”立春”を基点に15日後が”雨水(うすい)”その15日後が”啓蟄(けいちつ)”と続きます。季節 名称 概略日付 黄経春 立春 2月 4日 315° 雨水 2月19日 330° 啓蟄 3月 6日 345° 春分 3月21日 0° 清明 4月 5日 15° 穀雨 4月20日 30°夏 立夏 5月 6日 45° 小満 5月21日 60° 芒種 6月 6日 75° 夏至 6月22日 90° 小暑 7月 8日 105° 大暑 7月23日 120°秋 立秋 8月 8日 135° 処暑 8月24日 150° 白露 9月 8日 165° 秋分 9月23日 180° 寒露 10月 9日 195° 霜降 10月24日 210°冬 立冬 11月 8日 225° 小雪 11月23日 240° 大雪 12月 8日 255° 冬至 12月22日 270° 小寒 1月 6日 285° 大寒 1月20日 300°この表現が素敵ですね。季節を肌で感じる表現、昔の人から伝わるすばらしい財産です。 引用は三省堂 「大辞林」より 他に学研 「新世紀百科辞典」を参考にしました。ヨガをしていくうえでも、肌で季節を感じること。太陽や月のリズムと、体のリズムの調和が大事だとされています。日本でのヨガ生活と、この二十四節季の調和を考えてみるのも面白いと思います。インドで生まれたヨガを日本の風土に生かすという意味でも。

2007/02/03

-

ガルバピンダアサナ☆苦手だなあ

前々回に書いた、ヨガポーズガルバピンダアサナ(胎児のポーズ)これ、やりなれてないのもあるけどやっぱり苦手だなあ。Yoga☆Memorandumガルバピンダアサナ、お腹の中の赤ちゃんのポーズ(ガルバ:蔵、子宮 ピンダ:胎児)自分の場合、格闘技、自転車で脚を鍛え太い筋肉となっているので腕を蓮華坐の足に差し込むのがきついんですね。手首より上がやっと、しかも痛い(~_~)肘くらいまで入れないとちゃんとこのヨガポーズにはならない。いちどなんか、無理に手を入れようとして、手の筋がピンと張って痛めそうになりました。(笑)無理は禁物ですね。リラックスして、体の緊張を解くのが先でしょうね。体型的に苦手なポーズがあるのもしかたないかな。本来、手足が長くスラっとしたインド人のものだものね。ヨガって。まあ気長に取り組みます。インドの民族レスリングみたいに体に油を塗ろうかな!(笑)こんな風に、できないヨガも楽しんでいます。クックタアサナ:雄鶏のポーズ

2007/02/02

-

わかるって☆

わかるって分かるって書く 解かるとも書く 判るとも書くわかるって別れると似た言葉だけどぜんぜん違うわかれるんじゃない!わかるんだ! 分かるのは違い違いを”解”するのが判るなんだあのひとと、わたしうちと、そとそれを認めることだ、それでケンカしてたら”分かる”でなく”分かれる”になっちゃうんだな~

2007/02/01

全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 力石の本当の重量は?

- (2025-11-15 14:22:22)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

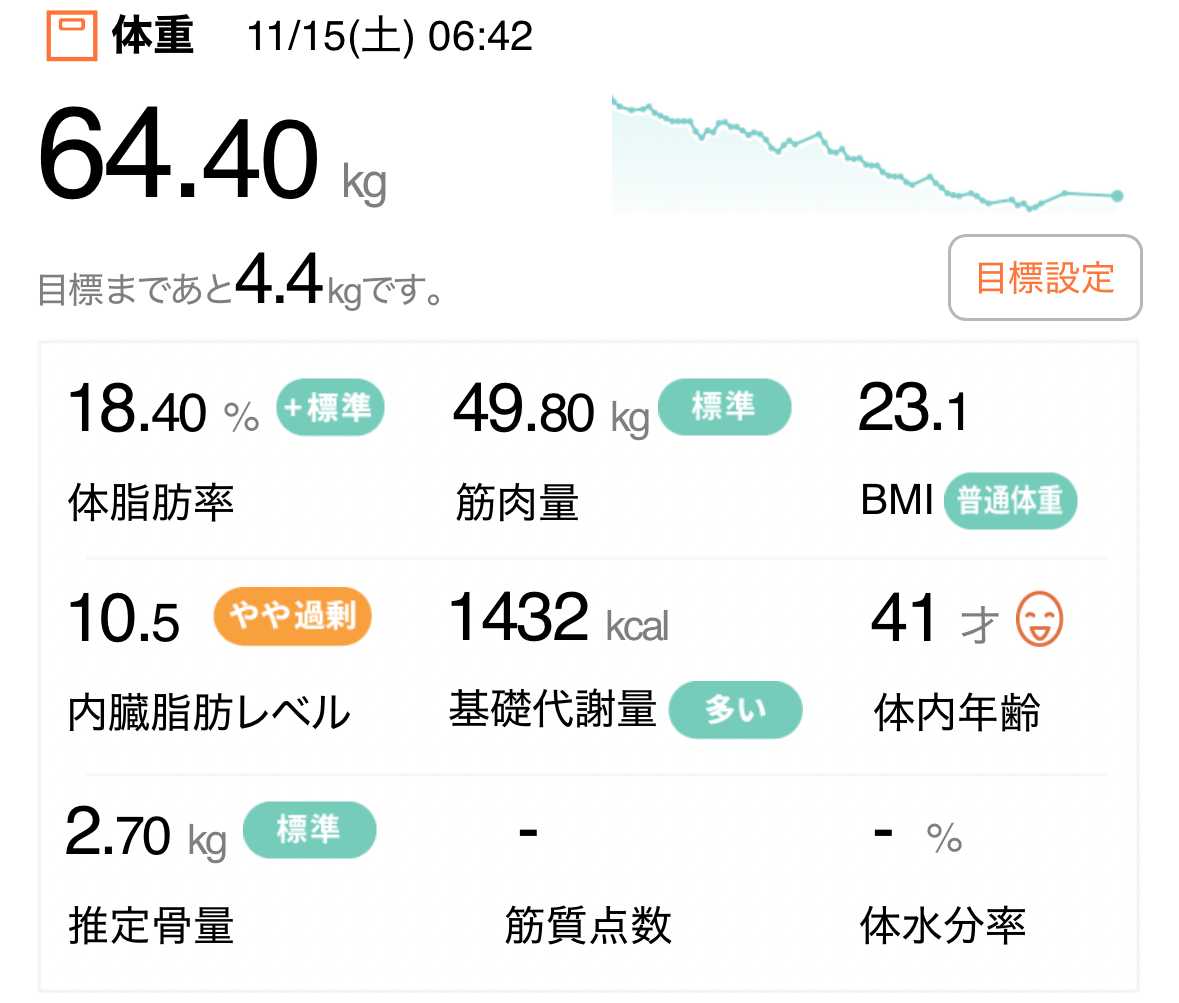

- ダイエット日記

- ダイエット138日目 11月も半分経過

- (2025-11-15 08:16:01)

-