2009年01月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

マランフーサ カタラット・ビアンコ07

今日はイタリアの白です。カタラット・ビアンコ07。生産者マランフーサは、シチリア島はサン・ジュゼッペ・ヤートの生産者組合で、1960年代に設立されました。現在では、世界中から集まった45人のスタッフがワイン造りを行っているそうで、2002年からはビオロジックにも取り組んでいるそうです。セパージュは、地場品種カタラット100%。価格は、写真のお店で980円とデイリーレベルです。色はつやのある黄色。黄金とまではいきませんが、光沢を感じます。香りは、南の華やかさを感じます。メロンやハチミツ、それにアカシアや白桃、パイナップルといったフルーティなものが主体。少々、スイカっぽいニュアンスもあるでしょうか。ベッコウアメっぽさも。また、ミネラルはかなりしっかり感じられますし、白い花系のフローラルさもあります。この辺は、ちょっとミュラートゥルガウっぽいですね。味わいも、香りの印象どおり果実味が中心。しかし、酸も決して乏しくは無く、果実味とバランスを取れています。甘酸っぱ系といえそうです。後口には、少々の苦味も感じられました。ボディは柔らかなミディアムで、ミネラル感はそう強くはありません。食事に合わせるのなら、やはりしっかりした味わいのものがいいでしょうね。チキンソテーや焼き鳥(塩)といった鳥料理がベストパートナーでしょう。クリーム煮だっていけそうです。魚介なら、火が入ったほうがいいでしょうね。鳥と同じくクリーム煮にしたり、トマト煮こみにしたりすると良さそうです。ちょっと味の濃いものの方がいいでしょうから、貝柱辺りをバターソテーにしても面白そうです。しっかりコクのあるタイプですが、バランスを失しているような印象は無く、この価格帯というのはちょっと驚きでした。協同組合のワインは、比較的廉価なものが多いですが、こちらも見事にそのコストパフォーマンスを見せ付けてくれていると思います。

2009年01月30日

コメント(2)

-

ベーコンと白菜の豆乳煮

冬になると白菜が美味しいですよね。鍋物には定番ですし、炒め物などにもよくしますね。白菜の味を堪能する料理といえばやはりピェンローでしょうか。最近は有名になりましたね。また、個人的にはベーコンと合わせるのが好きでして、ごま油でさっと炒め合わせるだけでも随分と美味しいものです(^-^)炒める以外に何か無いかなと思い、表題のような調理法をしてみたところ、なかなか良かったのでまた記事にしておこうかと思います。といいましても、「調理」というほど手の込んだものではなく、作り方はやっぱりいたって簡単です。1、材料を適当な大きさに切る好きな大きさでいいと思いますが、特にベーコンは、あまり小さいと食べ応えに欠けるかなと。また、野菜は白菜だけでもいいですが、玉ネギやキノコを入れると旨みが増します^^2、材料を炒める鍋で、先ずはベーコンをバターで炒めます。香りが出てきたら、野菜を投入。白菜がしんなりするくらいまで炒めれば十分でしょう。このタイミングで、軽く塩コショウで調味しておいてもいいでしょうね。3、豆乳を加えて煮るあまり多くの量を入れてスープのようにするのではなく。まあ浸かったかなというくらいの量にしておいた方が、最終的に少しとろみも出たりしていいと思います。また、このタイミングで、コンソメで味付けもします。煮る時間は、白菜の硬い部分が柔らかくなるくらいでいいでしょう。あまり硬さが残るよりはしっかり柔らかくした方が良さそうです。膜が張るので、崩しながら煮ます。キレイな湯葉になれば食べてもいいでしょうが^^;4、器に盛り付け、胡椒を振る完成です。お好みで粉チーズをかけるのもありです。かなり大雑把な内容ですが、実際大雑把にやっても味見さえすればまず失敗はありえないでしょう。非常に簡単ですから、胡椒の利かせ方を調節すれば、子供と一緒にやるのにもいいかもしれませんね。使う豆乳は、成分無調整と調製のもの両方試してみたのですが、無調整ですと当然ですがより大豆の味が強く、また湯葉もかなり出来ます。個人的には、調整豆乳のほうが、きれいに煮られますし、味もやや甘みと柔らかさが強まっていいように思います。ワインを合わせるなら、やはりコクのある白、シャルドネ種のものなんかがいいでしょう。ただ、基本的に優しい味わいなので、あまり樽の効いた濃いいものよりは、バランス重視のものの方がベターでしょう。また、意外と赤でも、ボージョレのような、ガメイ等を使った優しい味わいのものなら合わせられそうです。基本的に、「豆乳で煮る」だけなので、他の素材でも色々応用が利きそうです。クリーム煮やシチューにするよりややヘルシーかもしれませんし、作る量も余りすぎるような事にならないよう調節できますから、鍋に飽きた時なんかにいいですよ(^-^)

2009年01月28日

コメント(2)

-

ユー・アー・ソー・バブリー ペティアン・ロゼ07

今回はロワールの微発泡ワインです。その名もずばりユー・アー・ソー・バブリー。生産者はナナ・ヴァン・エ・コンパニーというネゴシアンです。やっているのはクリスチャン・ショサール。天才醸造家として有名で、有機栽培なども実践しています。以前ワインを作っていたヴーヴレでは原産地呼称委員会と喧嘩して、ワイン造りを止めていたそうですが、最近別のアペラシオンで復活したそうです。セパージュはカベルネ・ソーヴィニヨン50%、グルナッシュ30%、サンソー10%、マルベック10%という珍しいもの。写真のお店は06ヴィンテージで、07はこちらのお店で2250円。色はキレイな桜色。やや薄めでしょうか。泡は、ぺティアンにしてはしっかりある方ですが、まあこんなものでしょう。香りは、自然派のワインらしく素直にフルーティ。チェリー、クランベリー、ストロベリー、それに少々の赤いベリーのドライフルーツやオレンジっぽさといったものが感じられます。また、ミネラルのニュアンスや、軽い酵母っぽさといった要素も感じられました。味わいも、やはりフルーティで、果実味が主体です。しっかりありますが、ベタつきなどは感じませんね。酸味はベリー系のハツラツとしたもので、ミネラル感と共に果実味の後ろで感じられます。後口にはかすかな苦味も。ボディはライト。アペリティフとして冷やして楽しむと良さそうですね。食事に合わせるなら、野菜料理なんかと合わせてみたいところです。サラダや焼き野菜、それにあまり濃い味付けでなければ和風の煮物なんてのもありでしょう。その他、流石に刺身やお寿司(ただ、ばら寿司には案外いけるかもしれません)、あるいはジビエなどを使ったこってりした肉料理には難しいかもしれませんが、大抵の料理には、バッチリはまる事もないかもしれませんが、喧嘩する事もなさそうです。大騒ぎするほどのものではないでしょうが、素直に美味しい、少し泡のしっかりしたぺティアンといったところでしょう。価格なりの値打ちはあると思います。個人的には、自然食系の料理にこだわったカフェに置いてたり、あるいは、春の天気のいい日に野外で飲んだりすると楽しめるかなと(^^)

2009年01月26日

コメント(0)

-

ボルゲス レロ・ドウロ・ティント06

今回も続けてポルトガルワインです。こちらは赤。レロ・ドウロ・ティント06です。生産者ボルゲスは1884年設立と歴史ある作り手です。ポルトを拠点としていますが、他にダンなどにも大きな畑を持っている大規模な生産者です。コスパワインから、トップレベルのヴィンテージポートまで手広く作っています。猫のラベルでお馴染みのガタオ ヴィーニョ・ヴェルデでも有名ですね。セパージュは、トゥーリガ・ナシオナル、トゥーリガ・フランサ、ティンタ・ロリス、ティンタ・バロッカというドウロらしいもの。価格は、写真のお店で976円。色は鮮やかなガーネット。若いため紫感もありますが、赤の方が強く出ていますね。香りは、割と変化があります。開けて直ぐは、黒胡椒やコーヒーといった風味を良く感じますが、時間と共に赤いフルーツのニュアンスが強まり、ラズベリー、クランベリー、チェリー、ヤマモモ、コケモモといったような風味を感じます。コーヒーのニュアンスは落ち着き、カラメルっぽくなるでしょうか。さらに、木ないしバニラっぽさも。他にも、下草や土のような香りも出てきました。味わいは、ドウロらしくしっかりした果実味と、豊かなボディがあると思いきや、非常にフレッシュな、小さな赤い果実を思わせる酸味が印象的です。果実味は、酸の後からほんわかとしたものが付いてくるといった感じです。ミディアムボディで、口当たりは流石の滑らかさですが、渋味自体は後口にかけて少し感じられます。食事にあわせたほうがベターなタイプですね。あわせるなら、酸味がしっかりしていたり滑らかさのあるミディアムボディなんですが、やはり魚よりは肉の方がしっくり来るかなと思います。もちろん、あまりこってりしたものには難しいので、牛肉のタタキやローストビーフ、ローストポークなんかや、鉄分の多い鳥肉をローストチキンにするなどがちょうどいいでしょうね。トンカツなどは衣の油に負け気味なので、ポークソテーの方が良さそうです。魚なら、脂のしっかりした身を、煮物にしたりグリルしてソースを工夫するなどすれば合わせられはしそうです。1000円程度のワインながら、なかなか面白いワインです。気軽に飲めますし、「ボルドーとブルゴーニュの中間」などと評される事もあるポルトガルワインらしさもきっちり備えています。インターナショナルワインチャレンジやジャパンワインチャレンジで高評価を得ているようですが頷けるかなと思います。

2009年01月24日

コメント(0)

-

カヴィポル カテドラル・ブランコ07

今回はポルトガルの白ワインです。最近、色々なお店でちょこちょこ見かける銘柄ですね。カテドラル・ブランコ07。生産者はカヴィポル。1918年設立のワイナリーで、拠点は北部ヴィニョ・ヴェルデ地方ですが、ポルトガル全域の契約農家からブドウを買い付けてワインにしているそうです。いわゆるネゴシアンですね。セパージュは、エンクルザード50%、マルヴァジア・フィナ25%、ビカル25%のオール地場品種です。価格は、写真のお店で997円。色は薄い麦わら。良くある色合いです。香りは、エンクルザード中心のダンの白らしい雰囲気を持っています。柑橘のニュアンスが中心で、グレープフルーツ、ライム、レモン、それにスイーティーといった要素がはっきり感じられます。そこに、ローズマリーなどのハーブや、オリエンタル系のスパイス、新樽熟成によるであろう濃さのあるナッツのニュアンスが加わります。他にも、リンゴやトロピカルフルーツ、ベッコウアメ、ミネラル、さらには時間経過後には蜜っぽさも感じられました。味わいは、トロピカルな果実味を想像していましたが、実際は柑橘系のフレッシュな酸味が中心。そこに塩気を感じるミネラルのニュアンスが加わります。果実味も、もちろんありますが酸と比べるとトーンは低いですね。ボディはミディアムライトで、酸とミネラルのおかげか、この価格帯にしては割と骨格を感じます。ここにもありました。牡蠣にぴったりのワインです。生でも悪くは無いですが、火が入ったほうがよりいいでしょうか。焼き牡蠣やバターソテーもいいでしょう。中でも、カキフライとの相性は抜群です。牡蠣とも合いますし、タルタルソースとも驚くほど好相性です。他のシーフードとの相性もよく、白身魚のマリネやグリル、タコのトマト煮等ともよく合います。肉類ならやはり鳥肉でしょう。焼き鳥(塩)でもハーブソテーでも、赤ワイン煮やベリーソース等色の濃い調理方法のものでなければ大抵いけそうです。酸と爽やかな柑橘の風味、そこに濃さを与える樽のニュアンスとまさに食事に良く合うワインです。特に、日本の洋食の、シーフードを用いたものなどとの相性は鉄板でしょうね。樽のニュアンスに関しては、好き嫌いのある程度かなとも思いますが、なかなかコスパはあるといえそうです。

2009年01月22日

コメント(2)

-

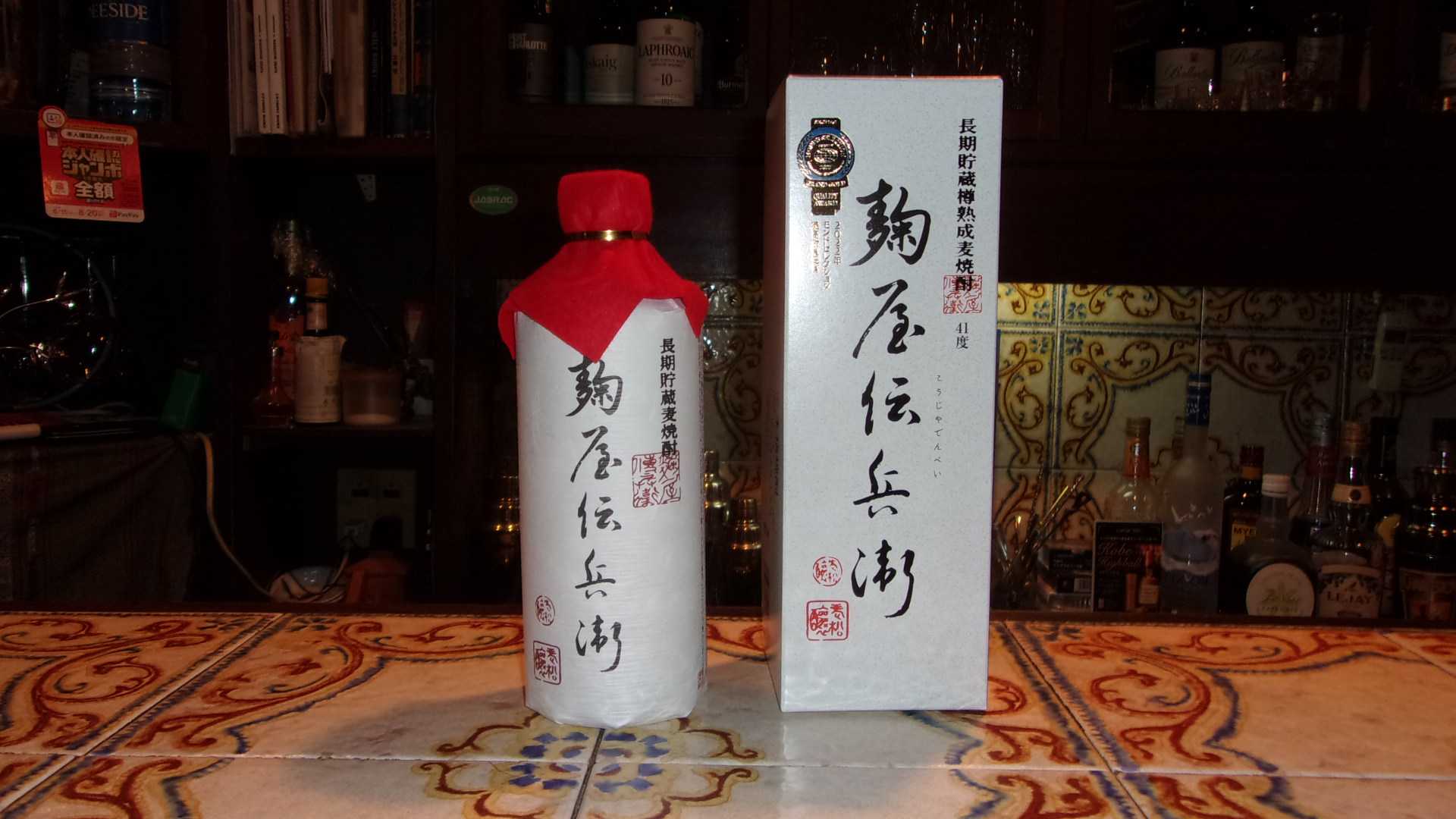

ギィ・メルシオル クレマン・ダルザス

今回はアルザスの自然派クレマンです。生産者ギィ・メルシオルは、アルザス街道のダンバッハ・ラ・ヴィルという村の作り手で、18世紀からワイン造りをしているそうです。やはり、土壌の健康に配慮するという事で、有機栽培を実践していて、畦の間には数種類のハーブが植わっているのだとか。Bouchetさんも飲んでいらっしゃりますねセパージュは、ピノ・ブラン80%、シャルドネ20%。価格は、写真のお店で2184円。色は麦わら程度。泡もそこそこで、いたって普通な印象。持続力は無くはありません。香りは、開けたては還元臭らしいホコリっぽさのようなニュアンスを感じました。その後、石灰系のしっかりしたミネラルの風味を軸に、シャープな青さのあるハーブのニュアンスや、ハチミツっぽさ、それに洋梨やリンゴ、白い花系のフローラルな香りが感じられました。味わいは、しっとりした酸味が中心で、おとなしめの果実味も感じられました。後口には、じわっと旨みも感じられますが、ミネラル感とクリアーさのあるさっぱりしたものになっています。ボディもライト。単独で楽しむというよりは、食事と一緒の方がいいタイプですね。チキンや白身魚の香草焼きやシーフードグリルに柑橘といった、さっぱりしたものとよく合います。鮮魚でも、マリネなどはもちろん、ショウガやシソを使った青魚のたたきなんかとあわせてみても面白そうですね。あまり強い味の食事と合わせるとワインは負けてしまうでしょうが、さっぱり感のおかげで、ビール代わりというとなんですが、あわせられないことも無いでしょう。還元のニュアンスと、それに関連した部分のあるハーブのニュアンスがやや個性的ではありますが、暑い時に良く冷やして楽しむにはいいでしょうね。

2009年01月20日

コメント(0)

-

スペイン産白カビサラミ

ちょっと珍しいものを食べたので記事にしておこうかと思います。白カビを用いた食品といいますと、カマンベール等のチーズが有名ですが、このようなサラミもあるんですね。写真のものは、「フエ・カセーロ・カタルーニャ」というスペインのサラミです。かなり歴史があるもののようで、1520年にカタルーニャ地方で発行された料理本には既にその名前が登場しているそうです。直径が普段サラミと聞いてイメージするそれよりは大分小さく、硬さもけっこうあって、白カビでよく熟成したんだなぁという印象です。ちなみに、食べる時はこの白カビをはがして食べます。皮をむくように簡単にむけますよ。結構気持ちよかったり^^味わいも、ややチーズを思わせるようなミルキーな雰囲気や、熟成した風味があります。また、脂の美味しさはもちろん、肉の赤身としての美味しさもしっかりあり(ワインとあわせると鉄分を感じられます)、ちょっといいサラミを食べた気分にしてくれます♪カタルーニャのタパスでも人気なようです。スペインの加工肉といいますと、ハモンイベリコが圧倒的に有名ではありますが、サラミもなかなか面白いです。楽天内でも取扱いがあります。価格も1000円しません。イベリコのものもありますが、こちらは1470円とちょっとだけ値段が上です。といっても、ハモンイベリコよりはお手ごろかもしれません。国産のものもありますね。佐渡島のへんじんもっこが作っています。ぜひ一度試したいものです。

2009年01月18日

コメント(4)

-

ドメーヌ・ロシュ・オードラン コート・デュ・ローヌ05

今回は昨年末からちょこちょこ飲んでいる南仏です。コート・デュ・ローヌ05。生産者ロシュ・オードランは1998年設立の若い生産者で当初はシャーヴやギガルといったネゴシアンにワインを売っていたそうです。葡萄栽培は有機栽培で、化学肥料・除草剤共に無使用。また、持っている木は樹齢100年近い古木も多く、そういった木もやはり有機で育てています。セパージュは、グルナッシュ65%、シラー35%。価格は、写真のお店で1522円。色は紫感が強く、深いガーネットです。エッジには紫と少々ルビーも見えますね。香りはきつさの無いとっつきやすいもので、クローブやシナモンといった甘いスパイスの風味を中心に、ダークチェリーや煮詰めた黒ベリー、ココア、チョコっぽさ等が感じられます。時間経過と共に、なめし革やややオイリーな香り、ハーブないしオリーブオイルのような青いニュアンス、それにイチゴやブルーベリーといったより重さの無いフルーツ香などが感じられました。味わいは酸味主体で、果実味は多少太さは感じますが、控えめなものです。タンニンは、舌で歯の裏を触ると多少感じられはしますが、口当たりはかなり滑らかで、クリアーさ、涼やかさすら感じられます。ボディはフルボディで、凝縮感はそこそこあります。食事にあわせるなら、魚よりは肉で、野菜なら根菜のような土の香りのするものがいいでしょう。肉に関しては結構オールラウンダーで、鳥肉からラムまで幅広く合わせたい印象。ローストチキンや鴨のローストとも合いますし、ラムのソテーやビーフステーキ(あまり脂が濃いいと流石に分が悪いですが)、仔牛のカツレツともいいでしょうね。豚肉なら、あまりあっさりしているものよりは、スペアリブや角煮など肉を食べたと感じられる調理法の方がベターでしょうね。これもなかなかいいデイリーローヌです。もちろん、ドメーヌ・デ・トゥールとは雰囲気は違いますが、ロッシュ・ビュシュイエールとともに、濃さとキレイさのあるグルナッシュのワインといえそうです。

2009年01月16日

コメント(0)

-

ハインツ・ファフマン シュペートブルグンダー・QBA・トロッケン06

今日も続けてハインツ・ファフマンのワインです。こちらは赤。シュペートブルグンダー・QBA・トロッケン06。ハインツ・ファフマンは、赤ワインもいくつか生産しており(寧ろ赤ワイン方が白ワインより多く生産しているようです)、本シュペートブルグンダーの他、メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンといった品種を栽培しています。ちなみに、生産量1位はメルローだとか。価格は、写真のお店で1554円。色はややくすんだルビー。香りは、18ヶ月のオーク樽熟成のおかげか、ココアやカラメル、ナッツ、それに少々のプリンぽさ風味がかなりしっかり感じられます。その奥から、黒ベリーのニュアンスが少し見えるといった感じです。時間と共に、赤ベリーのニュアンスや、少しの革やダージリンといった要素が感じられるようになりました。味わいは、13度ある度数が印象的で、旨みもしっかりあります。最初はその旨みと、酸味が中心的です。徐々に、果実味とミネラルが表われて来るといった感じですね。タンニンは滑らかで、ミディアムボディです。樽が効いてますがそこまでくどく無いので、割とスルスル飲めましたが、食事にあわせるならシーフードよりはやはり肉類でしょうね。ローストチキンやフライドチキン、それに照り焼きといった鳥料理が一番しっくりきそうです。肉の鉄分が多ければよりいいでしょう。また、あまり脂が強いと負けてしまうでしょうが、ベーコンやソーセージなどの燻製ものとあわせても面白いかも。なんとなくスルスルと飲めてしまうワインでした。ピノ・ノワールというイメージを強く持って飲むと微妙かもしれませんが、価格を考えても、これはこれで悪くはありません。何人かで飲んだのですが、結構人気ありましたよ^^

2009年01月15日

コメント(0)

-

ハインツ・ファフマン シャルドネ・QBA・トロッケン07

今回はちょっと珍しいドイツのシャルドネです。シャルドネ・QBA・トロッケン07。生産者ハインツ・ファフマンは、ファルツ南部の作り手で、所有する畑はアルザスに隣接しているそうです。1616年から続く歴史ある生産者ですが、細かい区画で畑を所有し、ビオロジックを実践するなど革新的なことも行っており、バリックフォーラムにも加盟しています。価格は、写真のお店で1785円。色は薄い麦わら。シャルドネらしいといえる範疇ですが、ドイツらしい色合いですね。しかし、香りはまさしくシャルドネ。石灰や硝煙といったミネラルの要素を中心に、白い花や洋梨、それにグレープフルーツやオレンジといった柑橘のニュアンスが感じられます。ただ、ミネラルのニュアンスの強さや、他にやや硬質な鉱物のニュアンスも感じられるあたりはドイツらしいでしょうか。味わいは結構フルーティさがあります。果実味を中心に、じわじわとした、やや厚みのある酸味が後ろから支えているといった感じです。後口にはミネラルもしっかり感じられます。ボディはそこまで軽くは無くミディアムといったところ。食事には幅広く合いそうですが、特に白い肉とはよく合いそう。焼き鳥(塩)にレモンなんてのもいいですし、香草を使ったソテーももちろんいけます。他にも、豚肉の冷しゃぶサラダやなんかにもいいでしょう。ドレッシングがゴマならなおよし^^あ、この時期なら普通にしゃぶしゃぶで良かったですね^^;シーフードとも合いそうですが、どちらかといえば火の入ったものの方がいいように思います。エビカニの類を鍋にするのなんて良さそうですね。シャルドネらしいシャルドネといっていいと思います。以前、ガオ・オーデルンハイマーの同じくらいの価格のシャルドネを飲んだ事がありましたが、それと比べるとミネラルのニュアンスや柑橘の風味などよりはっきり出ていたように思います。

2009年01月14日

コメント(0)

-

エメリッヒ・クノル グリューナー・フェルトリナー クロイトレス・フェーダーシュピール06

今回はオーストリーの白です。グリューナー・フェルトリナー クロイトレス・フェーダーシュピール06。生産者エミリッヒ・クノルはオーストリー屈指の産地ヴァッハウにおいて、FXピヒラーらとともに4大生産者として数えられているほどの作り手です。エチケットが非常に印象的ですが、第199代ローマ教皇、ウルバヌス5世の肖像だそうで、ワインの神様として崇められている方なのだとか。価格は、写真のお店で3680円。色はグリューナーらしい青みがかった黄色。少し濃さを感じるのは作り手の実力かヴィンテージの恩恵か。香りも、まさしくグリューナーといえるもので、白胡椒的なスパイスを中心に、グレープフルーツやフレッシュハーブ、ミネラル、それに少しの蜜っぽさといったものが感じられます。ただ、それだけでなく、洋ナシや微かにイチゴを思わせるようなフルーツの風味に、軽いながらも貴腐っぽいニュアンスが感じられました。味わいは、低めの温度からスタートしたのですが、最初は硬質かつしなやかなミネラルと、しっかりしていながらもそこまでシャープではない酸味が主体です。温度上昇とともに果実味も現れてきて、1.5列目くらいのところまで出てきます。ただ、そう強いものではありません。また、この品種特有の軽い渋みのようなニュアンスも。ボディはミディアムライト程度のきれいなものですが、時間とともに微かなグリスも出てきました。やはり、フェーダーシュピールとあってそう強さはなく、食事には非常によくあいます。和食なら全般いけそうです。中でも、やはり白身魚との相性はいいものがありますね。鮮魚でもいけますから、カルパッチョなどだけでなく、寿司や刺身だってあわせたいところ。また、スパイシーさが肉類とも好相性で、焼き鳥(塩)などの鶏肉はもちろん、ヴァイスブルストやサラミといった加工肉ともよく合いますよ。さすがのピュアさ、綺麗さです。本国でも手に入りにくく、ややカルト的な人気のある生産者のワインだけあって、少々値段はしますが^^;1日で飲みきってしまいましたが、2日目になれば、よりグリスや果実味を感じられたのではないかという印象もあります。「神の雫」に登場することはまずないでしょうが(笑)、こういう素敵なワインもあるんですよね^^

2009年01月12日

コメント(2)

-

豚まんじゅう

帰省ネタもそろそろネタ切れですf^_^;最後は地元でひそかに人気の豚まんじゅうです。西崎ブロイラーは県南小松島市のお店で、人気の豚まんじゅうは販売開始後すぐに売切れてしまいます。最近は、徳島市内にもお店が出来ましてかなり買いやすくはなりました。お味は、中身は当然肉汁しっかりなジューシーな餡状で、肉の他、椎茸やタケノコといった具があります。外側のまんじゅうも、モチモチしていて、自然な甘味があります。味付けのバランスもよく、冷めても美味しいというのがポイント高いですねo(^-^)oまんじゅうは、白いプレーンの他に緑のほうれん草と赤のにんじんの二種類があります。他にから揚げや焼売(皮の代わりにもち米を使った珍しいものです)などもあり、そちらもいいお味です(^^)

2009年01月10日

コメント(0)

-

年末年始に飲んだ南仏ワイン

昨年末に、ドメーヌ・デ・トゥールの赤を飲んで大変印象深かったので、似たようなタイプのものはないかなぁと3種類ほど南仏のワインを飲んでみました。ただ、地元にはあまり手ごろなローヌが無かったため、2つはラングドックになってしまいましたが…><飲んでみた結果は…、やはり、レイノー氏のワインは特別なんだなぁという印象でした^^;しかし、飲んだワインたちも決して悪くは無く、なかなかいいなというものもありました。飲んだワインは、以下の3種(いづれもなで肩タイプのボトル)です。1、ヤニック・ペルティエ ラングルヴァン06サン・シニアンのワインです。セパージュは、カリニャン、グルナッシュ、シラー。買った後調べて気づきましたが、カリニャンのほうが多いんですね^^;紫がかった色合いで、濃厚さもありますが、滑らかさのある口当たりです。果実味はありつつもドライな味わい。二日目以降はさらに落ち着き、赤身でも肉より魚に合わせたいほど。悪くないですが、マルク・テンペのミネルヴォワ・リヴィニエールが少し安くあるのが厳しいところかもしれません。2、カンプラザン ヴィーニュ・デ デュー・ソレイユ レルミタージュ99こちらはラングドック最南端のラ・クラープのワインです。セパージュは、グルナッシュ、シラーのほかカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー。やはり、10年弱熟成しているだけあって、エッジを中心に全体的にレンガ色が見られます。香りも、キノコやバルサミコ酢といった熟成感のあるものです。味わいは、こなれていますが、若いころの力強さの片鱗がうかがえます。レイノー氏のスタイルとは逆のタイプのような印象ですが、熟成しているため美味しくいただけました。デミソースのハンバーグとかよく合いそうです。3、ドメーヌ・ロッシュ・ビュシュイエール プティ・ジョー063本目はローヌです。セパージュはグルナッシュ100%というところと10%シラーを混ぜているというところの両方があります^^;こちらも、紫感のある濃厚な色合い。しかし、やはりきれいで滑らかな口当たりが印象的です。また、グルナッシュらしい甘草的なニュアンスはあまり無く、ベリーやアプリコットといったフルーティなニュアンスが主体。味わいもそのような感じです。価格を考えるとこれはなかなかいいワインです。濃厚さがありつつも和み系で、優しいワインが好きな方にも受け入れられそうです。グラスワインで、ランチに飲んだりできると、グッと華やかな食卓になるでしょう。あわせるなら赤身肉でしょうね。よく調べてみると、いづれもビオ系でした。この滑らかさは、確かにビオ系のワインによく感じるものです。ただ、どれもいわゆるビオ臭さのようなものは感じられません。ロッシュ・ビュシュイエールのワインは中でも特に印象的でしたので、機会を見つけてほかのキュヴェも飲んでみたいところです。

2009年01月08日

コメント(2)

-

抹茶プリン

年末から帰省しまして、またまた徳島ラーメンやら鳴門うどんを食べてまいりました。うどんとラーメンは以前記事にしましたので、今回は、こちらも帰省の際によく頂くスイーツのネタでも(^^)お店は、徳島ながら「OKAYAMA」という名前です。いろいろと美味しいアイテムはありますが、中でもお気に入りは「抹茶のプリン」。抹茶のプリンはお店のお勧めでもあるようで、豊かな抹茶の香とほのかな苦みがあり、甘さの程度もよく、クリーミーな口当たりです。また、トッピングされた小豆や栗もいい感じ。特に、小豆は、その香や味が抹茶によくあう事を再認識させてくれます。

2009年01月06日

コメント(2)

-

ココファーム&ワイナリー 足利呱呱和飲07

新年1本目は、お屠蘇代わりに国産の白を飲んでみました。足利呱呱和飲(あしかがここわいん)07。生産者はその名の通りココファームです。ココファームのワインは、昨年少し飲んで好印象でした。こちらは、ややお手ごろなレンジのワインで、やや甘口(ドイツのQBA程度でしょうか)になっています。セパージュは、甲州を中心に、シャルドネ、ミュラー・トゥルガウ、バッカスとなっています。価格は、写真のお店で1500円で、大体このぐらいの値段のようです。色は薄い麦わら。シャルドネなどの影響か、甲州100%の同価格帯のワインよりは黄色がかっています。香りは、素朴かつチャーミング。白い花や蜜といったニュアンスを軸に、ミカンやグレープフルーツ系の柑橘の風味や、ハーブ、それにドイツ系品種由来と思われるミネラルの風味が感じられました。しかし、時間と共にだんだんとシャルドネのニュアンスが出てきて、メロンや洋ナシ、それに少しのバターっぽさやハチミツ、石灰系のミネラルっぽさも感じられました。味わいは、前述のとおりやや甘口。後口にかけて甲州由来と思われる少しの苦味があるのと、糖の後ろで広がっている酸味のおかげで、ドイツワインほどの酸の強さやキレはありませんが、ダレた雰囲気はなく、やさしい味わいという印象です。ミネラルもほんの~りと感じられ、ボディはライト。これぞまさしく食事、それも日本の食卓によく合うワインです。おせち料理と共に飲みましたが、砂糖を使った料理とはまさしくベストマッチ。根菜の煮付けなどはもちろん、ホタテやニシンを醤油を使って甘辛く煮たものとも非常によく合います。寧ろ、醤油を使っていないものより醤油を使っているものの方がよく合うくらいです。その他、海老や蟹といった甲殻類とも合いますし、揚げだしなど豆腐を使った料理(味の濃い豆腐なら塩や醤油だけで食べてもいいかも)や鍋物ともいい感じです。おせちとは本当によく合いました。しっくりこないと感じたのはせいぜい数の子くらいでしょうか。かなりの速さで1本開いてしまいました^^;こういうワインを飲み、料理との相性を実感すると、やはり日本の食文化の中での、やや甘口ワインに対する評価を、もっと考えないといけないなとすら感じますね。

2009年01月04日

コメント(2)

-

キャネー マスカット・ベリーA07 12ヶ月樽熟成

今回も国産ワイン、こちらは赤です。キャネー マスカット・ベリーA07 12ヶ月樽熟成。生産者は、過去に数回飲ませていただいている金井醸造です。昭和37年に山梨県の万力に創業して以来、葡萄栽培から醸造、販売まで、家族経営を貫いています。現当主は3代目で、有機栽培に挑戦するなど、試行錯誤を繰り返しながら品質の向上に努めています。本ワインは、一昨年醸造されたマスカット・ベリーAのワインを1年樽熟した後販売されたものです。価格は、キャネーワインさんのページにて1890円でしたが、現在は販売休止のようです。ただ、他のお店には、まだ残っているところもあるかもしれません。色はややくすんだルビー。エッジは透明で、やや紫感もあります。香りは、甘い、この品種らしさのあるものになっています。イチゴキャンディーが中心です。また、チェリーや赤ベリーのあっさり目のジャムといった要素が感じられます。加えて、樽のニュアンスもよく出ており、カラメルやシナモン、それに少々のカカオといった風味も感じられました。時間がたつと、大きな赤い花を思わせる、ややトロピカルなイメージの風味や、少々の黒ベリー、蜂蜜のようなニュアンスといった要素も感じられました。味わいは、果実味が中心ですが繊細なものです。酸味は溶け込みぎみなじんわりしたもので、後口にかけてやや支配的になります。ボディはミディアムライトで、みずみずしさすら感じられます。タンニンはないわけではなく、渋みも多少ありますが、口当たりはあくまで滑らかです。お店のページにも書いてありますが、脂身の少ない鶏肉や豚肉料理にはよく合います。焼き鳥(タレ)や鶏肉を使った肉じゃが、照り焼きチキンステーキなどは合いますし、衣が強すぎなければ、鳥のから揚げもいいつまみになります。豚肉なら、ローストポークやポークソテーはもちろん、ナスと一緒に味噌炒めにするのもいいですし、チンジャオロースなんかもアリです。あと、おでんもやはりいいつまみで、あまり出汁が濃いと負けるかもしれませんが、こんにゃくや厚揚げ、それにソーセージなんかよく合いましたよ^^まさにフードフレンドリーなワインです。生産者もそういう意図で作っているようですし。ただ、この価格帯のマスカット・ベリーAには酒折という秀作がありますし、価格帯を少しあげるとメルシャンの山梨ベリーAというこれまた優れたアイテムがあるというのも事実、といえそうです。今後が楽しみですね。

2009年01月03日

コメント(2)

-

明けましておめでとうございます

昨年はご訪問ありがとうございました。稚拙なブログではありますが、本年もよろしくお願いいたします。現在は帰省中で、お節や、知人のついたお餅や親戚のお土産のじゃがポックルなどをいただいております。戻る前に、徳島ラーメンくらい食べて帰りたいものです(^^)

2009年01月02日

コメント(3)

全17件 (17件中 1-17件目)

1