2015年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

オーストリアワインをテーマにした柳川はむらさんのワイン会にお邪魔しました その2

前回からの続きです。続いてはマグロの漬け、車エビ黒味噌、タコの胡麻油です。マグロの漬けは、脂の乗った鮪に程よい塩気と醤油の香りが旨みを引き立てる一品。ゲミシュター・サッツと合わせましたが、蜜っぽい微かに熟成を感じる香りやエキス分のある質感によくマッチしました。赤にもよかったでしょうね~。車エビとも、やはりエビの質感、甘みがワインに嵌りましたし、黒味噌の甘みもいけます。タコは、ゴマ油とワインにはそこまで香りの親和性はありませんでしたが、タコ自体の塩気やミネラリーな味わいがやはりいいですね。続いてはカブのすり流し。カブの香りとコクに旨みが上手く合わさった一品でした。で、その旨みに、グリューナーがよく合うわけです。この品種のワインは、産地にもよるとは思いますが旨みとの相性が非常によく、毎度驚かされます。今回のフレッド・ロイマーのものも、フレッシュフルーティな中にミネラルの強さのあるワインですが、旨みを非常にのびやかにしてくれるなあと。果実味もある程度ありますが、それも全く嫌みのない合わさり方です。焼き物はブリ。乗っているのはカラスミです。ブリの濃い旨みにカラスミの塩気とまろやかさが加わり柔らかな味わいを感じさせる一品でした。グリューナーもいいです。ブリの旨みにマッチします。しかし、ここはやはりリースリングでしょう。03ヴィンテージという事で、エキス分も強いバランスの良さと深さのある味わいでしたが、その強さがブリやカラスミの旨みを受け止めますし、味わいのバランス感、深みはカラスミのまろやかさに寄り添います。また、ロゼもこのあたりから飲みましたが、優しい味わいで、クリアーさがブリの旨みを引き立てる感じですね。続いては揚げ物。アナゴとゴボウです。カリッと揚がって中はふっくらな、これぞアナゴ天という味わいでした。これにはピットナウアーの赤を合わせましたが、ツヴァイゲルト+ブラウフレンキッシュによる赤い果実と若干のスパイシーさが、アナゴの滋味、ソースの甘みとコクによく嵌っていました。アナゴは繊細な味わいですが、ワインがしなやかで濃くない分、相性が良かったなあと。また、ゴボウの方とは香りの親和性がより強く見られ、このワイン、根菜系とも面白そうだなと。揚げ物はコロッケ。ソースはココナッツソースという面白い1品。なるほど、ココナッツのコクとコロッケのクリーミーさが合います。ワインは、この辺から最後のブラウアー・ブルグンダーも登場しました。ピットナウアーの赤ともども合わせてみましたが、ソースのコク、微かな甘みにワインの果実味が合うかなといった程度。そして、鯖寿司なのですが、これが赤ワインと驚きの好相性。酢を大人しい目にして下さっていたおかげもあるでしょうし、シャリの中に甘みのある漬物が入っていたことも大きいと思いますが、ブラウアーブルグンダーのフルーティでチャーミングな果実味に、シャリ、漬物の甘み、鯖の脂っ気とコクがスムーズになじみました。鯖寿司ですし生臭みが出るかなと思いましたがとんでもない。鯖独特の濃さにブラウアー・ブルグンダー=ピノ・ノワールの穏やかな果実味やしなやかさがよくマッチしていました。最後に、餡子とわらび餅、それに甘さ0の抹茶アイス、それに写真にはありませんが暖かいお茶を頂きました。甘味のしっかりある餡子と餅に対し、甘さの無い、香りの良さと少々の苦味が魅力的な抹茶アイスがいい組み合わせでした。ちょっと、ザッハートルテとクリームの組み合わせを思い出しました^^個人的に、餡子系や抹茶アイスなどには、赤の甘口が合うと思っていまして、そういうワインもオーストリアには多いので、試してみたいなあという所でした。個人的に、和食とオーストリアワインは間違いない組み合わせだと思っており、自分で試したりワイン会をしたりすることはありましたが、こうして他の方が企画してくださる、それも、岡山でそういった会に参加できるというのは大変嬉しかったです。そして、お料理もワインも、そのマリアージュも、想像以上によく、大変楽しめました。柳川はむらさんでは定期的にこういったイベントをされているようで(今回で既に10回目だそう)、また面白そうなテーマの時には是非お邪魔させて頂きたいところです。今回のワインです。左からセクト、ゲミシュター・サッツ、グリューナー、リースリング、ロゼ、ピットナウアーの赤、ブラウアー・ブルグンダー。にほんブログ村にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月31日

コメント(0)

-

オーストリアワインをテーマにした柳川はむらさんのワイン会にお邪魔しました その1

岡山は、地方都市ながらワイン文化の盛んな土地で、個人主催で、或は飲食店や酒販店主催で様々なワイン会が行われています。そんな、ワインに積極的な飲食店の一つに、柳川はむらさんがあります。岡山の有名和食店で、お客さんの影響もあったのでしょうが、以前、移転される前からワインにはご関心が強かった様子。様々な方々、酒販店さんのワイン会も行われています。そんな柳川はむらさん主催でのワイン会が、以前から行われていたそうですが、今回、テーマがオーストリアワインという事で、これは是非参加させて頂かなければと思いお邪魔させて頂きました。このオーストリア会で、実に10回を数えるそうです。柳川はむらさんは、路面電車も停車する柳川交差点に面したグレースタワーの2階にあります。お昼と夜の2部営業となっています。入店するとレジカウンターの後ろに立派なワインセラーがあって驚きますよ。テーブルに着くと、今回のお食事とワインのお品書き、オーストリアワインに関する資料が置いてありました。資料は、産地や品種に関する丁寧な記載がされており、今後自分のワイン会でオーストリアを使う際には参考にさせて頂けそうです^^ワインのラインナップは以下の7種です。メモも取れておりませんので、簡単な感想に留めておきます。1、シュタイニンガー グリューナー・フェルトリナー・セクト20121本目は泡です。オーストリアのスパークリングと言えばこの人のこれ、というワインですね。泡の勢いはしっかり目、キメは程々といった感じですが。グリューナーの香りや果実味の出方など特徴がはっきり表れており、本当に泡の入ったグリューナーの白といった印象。実は、このワインは昨年4月のオーストリアワインスペシャルセミナーでも頂きましたが、その時より果実味が落ち着きバランスの取れた印象でした。なお、楽天内にはまだ2011ヴィンテージしかないようです。2、マイヤー・アム・プファール・プラッツ ウィーナー・ゲミシュター・サッツ2011続いては手頃なレンジのゲミシュター・サッツです。やはり、他の参加者の皆さんにも混植混醸というのは驚きだったようです。若干の熟成を経たせいか、色もしっかりしており、香りもメロンっぽさやミネラルの印象に加えて、柑橘ならオレンジのような濃いもの、それに蜜っぽさがよく出ていました。味わいも、この価格帯ながらエキス分がありしっかりしています。3、フレッド・ロイマー グリューナー・ヴェルトリーナー2012この会のワインは、倉敷市のおかじまやという酒販店さんのセレクトとなっているようで、グリューナーはおかじまやさんの毎年秋に行われる大試飲会でもレギュラーで登場しているロイマーのもの。2000円台のワインながら、白コショウのニュアンスやトロピカルフルーツ感があり、カンプタールらしいしっかりした果実味の中に酸があるという、グリューナーの個性がしっかり出ている流石の1本です。ガラスキャップもインパクト大ですね。4、ニコライホーフ シュタイナー・フント・リースリング・レゼルブ20034本目は今回のハイライトと言える、ニコラーホーフのバックヴィンテージです。熟成を感じるツヤのある黄色ですが、香りの方はというと蜜感の強さは感じるものの、リースリングらしいフルーティさをまだまだきっちり感じられます。味わいも、酸こそ大人しいものの(熟成の影響か03という猛暑の年の影響かはたまたその両方か)、均整の取れたものとなっていました。やはり、今回の中では他の参加者の方々のリアクションが一番大きいワインだったかなと^^5、ピットナウアー ロゼ2013ここからロゼと赤ですが、それらが未経験の生産者のものだったので非常に楽しみにしていました。ピットナウアーはブルゲンラントの生産者で、ビオディナミ実践者だそう。ブラウフレンキッシュ60%、ツヴァイゲルト30%、サンクト・ラウレント10%というオーストリア品種によるセパージュとなっています。オーストリアのロゼらしい、白に近いフレッシュフルーティなワインですが、赤ベリーの華やかな香りもある、使い勝手のいいロゼだなという1本でした。6、ピットナウアー ピッティ2012こちらはピットナウアーの赤。ツヴァイゲルト60%、ブラウフレンキッシュ40%というセパージュで、このワイナリーのベーシックキュヴェになるようです。赤さの強いガーネットカラーで、赤ベリーやブルーベリー、チェリー等々フルーティさに、スパイス感や土っぽさが加わるらしい香りでした。味わいも、ある程度しっかりした果実味を軸に、酸やミネラル感のあるものです。2000円程度という価格を考えれば、よく出来たワインだなと。楽天内では、なぜか2013ヴィンテージと2011ヴィンテージがあり、2012だけありません^^;7、フリッツ・サロモン ブラウアー・ブルグンダー2007こちらは、なんと黄土の広がるヴァグラムのブラウアー・ブルグンダー=ピノ・ノワールです。混合農家で、野菜も果物もみんなビオディナミで作っているというフリッツ・サロモン。ニコライホーフの評価も高いそうです。色はやや深めのルビーで、香りはブラウアー・ブルグンダーらしい赤ベリーやスパイス、少々の植物的ニュアンスといったものが感じられるもの。味わいは、鮮烈な酸こそありませんが、繊細な果実味としっとり太めの酸、旨みといったものがバランスよく感じられます。黄土という土壌からはあまり連想できないピノでした。前半4種は飲んだこともあるワインでしたが、やはりさすがの出来。ヴィンテージ違いや同じヴィンテージでも時間経過の違うもの等を経験でき、興味深かったです。後半3種は、オーストリアの赤の水準の高さを感じられたなと。白の産地の印象が強いですが、赤も、パノニア気候の影響もあってかある程度しっかりしつつ、バランスの良さがあります。そして、どれもやはり和食によく合います。ここからはお料理です。一品目はべらた(=ノレソレ)の木の芽味噌と春菜白和え。合せたのはセクトですが、木の芽味噌の香りとグリューナーの緑のニュアンスがバッチリ。グリューナーってちょっと木の芽の香り持ってるのかもしれませんね。味噌の味わいの適度な甘みも、ワインの果実味にいい感じでした。春菜とも、菜の花などはやはり、その香りは勿論食感や甘味などグリューナーにいいです。字数制限があるので続きます。にほんブログ村にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月29日

コメント(0)

-

ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ショーパン2004

先日のローヌ会のワインもこれで最後。濃厚系のシャトーヌフ・デュ・パプです。シャトーヌフ・デュ・パプ・ショーパン2004。生産者はドメーヌ・ド・ラ・ジャナスです。1973年に、それまでブドウ農家だったサボン家が、ワインの元詰めを始めたのがスタートです。シャトーヌフ・デュ・パプを中心に55ヘクタールほどの畑を持ち、グルナッシュやムールヴェドルなど様々なブドウを栽培しています。しかし、現在でも家屋経営を貫いており、栽培時には減農薬農法を実践するなど、少数で手をかけたブドウ栽培を行っています。近年、ロバート・パーカー等評論家に高く評価され、その知名度を高めています。セパージュは、10種類以上の品種が認可されているシャトーヌフですが、グルナッシュ100%。価格は、写真のお店で6998円。色は濃いガーネット。流石に10年の熟成を経たおかげか黒い印象は受けません。香りはラズベリーやクランベリーといった赤ベリー、それに赤ベリーのドライフルーツ、マラスキーノといった赤いニュアンス、しかしやや濃いめのものが出ています。そこに、プラムや洋酒を用いたフルーツケーキっぽさといった甘い要素が加わります。その他、ブラックオリーブやローリエなど深さのあるハーブのニュアンス、それに茶色いスパイスといったものも。また、いわゆる熟成香も出てきていました。味わいは、それでもまだまだしっかりしたものです。パワフルな果実味がど真ん中にどっしり構えています。トーンも低めで存在感がありますね。そこに、しっとりこなれた酸や軽快な渋味、旨みが加わります。飲むと、アタックのインパクトも十分ですが、口当たり自体はしなやかです。まろやかで大柄な印象、エキス分を感じるフルボディです。会では、お肉のメインのところで合わせましたが合わないわけがありませんね。牛肉とは、やわらかな肉の質感と旨みをワインの果実味や香りが力強く先導するような印象。肉の味が負けているわけではありませんが、主役はワイン、そのサポートに肉が回っている感じでした。一方、イノシシとは強い個性同士のバランス感が見られました。肉のしっかりした質感、強い味わいと香りに、ワインのボディ感、果実味が対比と調和の両方を感じさせます。ソースのまろやかなコクも相まって、流石のマリアージュでした。このワインにはやはり肉ですね。それも、今回の猪のようなジビエ系なら間違いないでしょう。鹿やキジ、熊あたりがいいでしょうか。流石パーカー高評価のワインという力強さを感じました。果実味のインパクトも十分です。一方で、10年熟成したからであろう落ち着きも感じられ、ボチボチ飲み頃に入ってきているのではという印象でした。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月27日

コメント(0)

-

ドメーヌ・クリューゼル・ロック コート・ロティ・クラシーク2007

先日行いましたローヌワインの会のワイン、続いては赤です。こちらも北ローヌのものになります。コート・ロティ・クラシーク2007。生産者クリューゼル・ロックは元詰めを始めたのが1980年からという新しいワイナリーです。標高320mの急斜面に細かなシスト土壌が広がる畑を所有、機械化が出来ず栽培収穫は手作業。また、その栽培では有機農法を実践しています。加えて、醸造時には亜硫酸を控えるなど、エコセールから認証を受けた自然派の作り手でもあります。コート・ロティで、95%のシラーと5%のヴィオニエを栽培、苗木作りの際は、自分たちの畑のシラーを用いて作っているというこだわりようです。セパージュは、シラー96%、ヴィオニエ4%。価格は、写真のお店で7171円。色はシラーらしい黒紫。透明度も低いです。ただ、エッジにはガーネットないしルビーっぽさも見えます。香りは、いわゆるシラーのイメージとはかなり違ったもの。赤い果実が主体で、チェリー、ラズベリー、ストロベリー、さらに、それら赤ベリーのジャムといったものが強い存在感を示します。そこに、ココアやチョコ、黒蜜といった要素や、なめし革、赤い花といったものが加わります。スパイシーさも、黒コショウや茶色いスパイスといったものが感じられはしますが、赤いニュアンスより前には来ません。ただ、時間経過で、ココアっぽさや土っぽさと共に、スパイスが存在感を増したのは増しました。味わいも、コート・ロティと聞いて想像する厳めしい硬質感は皆無。明るくフレッシュ、しかし骨太な酸を主体に、繊細な果実味と控え目で上品な渋みで構成されバランス感がいいです。ボディはクリアーでミネラル感がありつつ、柔らかでしなやかなミディアムとなっています。タンニンの質感もあまり主張しません。会では、魚のメイン、肉のメインのところで飲みました。驚きだったのは魚との相性。鯛のソテーの皮の部分にある、鯛独特の香りと火入れによって生まれる香ばしさに、ワインの赤ベリー感や控え目なスパイシーさがバッチリマッチ。味の方も、生臭み等全く出ず、鯛の旨みをワインのしなやかさが上手に受け止める感じでした。加えて、ソースの柚子の香りとワインの酸の相性も良好。香りのマリアージュを堪能できました。一方、肉とでは相性に差が見られました。牛の方は、やわらかながらも繊維を感じる食感や、穏やかな旨みにワインのしなやかさや酸、赤い香りがよくマッチしていました。ただ、イノシシの方は、イノシシ独特の香りや肉のしっかりした質感、強いうまみにワインがやや負け気味。印象をさらわれてしまう感じでした。これは中々に衝撃的なワインでした。典型的なシラー、コート・ロティかと言われれば逆立ちしたってイエスとは言えません。しかし、しなやかな質感、赤い果実中心の香りは非常に快適で、スイスイと、気づけば量を飲んでしまうといったワインだなと(度数も12.5度しかありません)。シャトー・ラヤスとはまたちょっと違いますが、これもエレガント系ローヌとして覚えておいて損のないワインだったと思います。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月25日

コメント(0)

-

ジョルジュ・ヴェルネ ヴィオニエ・ル・ピエ・ド・サンソン2011

先日のローヌワインの会のワイン、続いては北ローヌの白です。ヴィオニエ・ル・ピエ・ド・サンソン2011。生産者ジョルジュ・ヴェルネはローヌ北部、コンドリューのワイナリーです。初代がコンドリューでヴィオニエを作り始めたのが1940年とワイナリーとしては新しい方になります。もっとも、その頃はまだワイン作りが本業ではなかったそうで、ドメーヌ名にもなっているジョルジュ・ヴェルネ氏は1953年に父の後をついだそうです。その後、ジョルジュ氏はコンドリューの原産地呼称委員会の委員長を30年にわたって務め、コンドリューの品質向上に貢献しました。現在は、3代目が後を継ぎ、コンドリューでの白の他、コート・ロティやサン・ジョセフでもワイン作りを行っています。セパージュは勿論ヴィオニエ100%。元々はコンドリューだったそうですが、AOCの規格変更でヴァン・ド・ペイになったそうです。価格は4000円程度ですが、楽天内には2011ヴィンテージはおろか2012ももうありません。色はこの品種らしいツヤのある黄色です。青みは感じますが濃いですね。香りは実に華やか。スウィーティやオレンジといった柑橘、それにリンゴやカリン、少々の南国フルーツなどフルーティさしっかりで、加えて、白コショウ的なスパイスっぽさや白い花、蜜、ベッコウアメ、ハーブといった要素も。その他、微かなバター感やアルコールっぽさも感じられました。味わいは、香りの印象とは全く違ったもの。果実味は極めて穏やかで、ほんのりと感じられるといった感じ。酸も、その果実味と同じような控え目なもので、全体的に極めて繊細な味わいとなっています。アルコールのアタックは少々ありますが、質感に関しても基本的に柔らかで穏やか、丸みがありつつもクリアーでハリがあるといった印象で、全体的に端麗辛口の日本酒のような世界観でした。会ではスープのところから魚のメインのところまで飲んでいました。スープとは、マリアージュという感じではありませんでしたが、ワインの華やかな香りとハリのある質感の後を塩気と旨みで優しく癒してくれるといった関係でした。一方、魚との相性は良好で、鯛の質感や旨みとの相性もいいですが、白子のコクにワインの華やかな香りと質感がよく嵌っていました。柚子を使ったソースとも、香りの面での引き合いが感じられ中々です。香りの華やかさのとは裏腹に、味わいに突出した要素は無いので、他に合わせるならやはり白身魚や白い肉辺りがよさそう。ハーブや柑橘を用いていれば相性はなおよくなりそうです。あと、時期的に牡蠣なんかもいいかも。面白いワインでした。ヴィオニエといいますと、香りの華やかさに似合った、果実味の強いワインというイメージでしたが、このワインは香りこそ派手なものの味わいはある種のわびさびさえ感じるような世界観でした。流石にコンドリューを代表する作り手とあって、上のレンジのコンドリューは高価なものですが、一度試してみたいものです。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月23日

コメント(2)

-

アヤラ ブリュット・ナチュール

今回から、先日のローヌワインの会のワインです。と言いましても、最初はシャンパーニュですが^^;ブリュット・ナチュール。生産者はアヤラ。元々はスペインの貴族が1855年に始めたというメゾンです。アイ村にありますが、アイは16世紀からAOCの認定を受け、さらに、村のすべての区画がグランクリュとなっています。ピノ・ノワールで有名な村ですが、アヤラも長らくアイのピノを用い、家族経営を貫いていました。しかし、現在はボランジェの傘下となっています。セパージュはピノ・ノワール67% / シャルドネ26% / ピノ・ムニエ7%。価格は、楽天内では写真のお店が3780円で現在最安値のようです。色は薄い黄色。ツヤ感はありますが基本的に淡いです。泡は大人しい目。キメはまあ価格なりといった感じですが、勢いや量が程々なので刺激のキツさはありません。香りはザ・シャンパーニュな印象。ブリオッシュやビスケットといった香ばしいニュアンス、バターっぽさや酵母、白い花、微かな蜜といった要素がしっかり出ています。余韻にも、ビスケット系の雰囲気がしっかり。その他、レモンやグレープフルーツっぽさといった柑橘、リンゴや洋ナシ、微かなベリーといったフルーツ感も。味わいは、やわらかな果実味が主体。温かみのあるものです。酸は、しっとりと穏やかで、果実味に寄り添います。ナチュール=ドサージュなしということで、もう少しキリキリした味わいを想像していましたが、かなり違う感じです。ボディも丸く、膨らみのある感じ。ただ、ミネラル感はあり、質感にもなめらかさとハリを感じました。会では、前菜のタイミングで飲みましたがどれも問題なし。強いて言えば、蝦蛄の風味にはちょっと負け気味だったというくらいでしょうか。特に、阿古屋貝とナマコとの相性は良好。貝の旨み+塩気にワインの果実味や酸が悪くないのは勿論、コリコリした食感に、泡の優しい刺激やワインのボディのハリ感がよくマッチしました。食感と質感のマリアージュといった雰囲気ですね。まろやかなタイプですので、脂の乗った魚、例えばサーモンのマリネ、或はバターを使った白身魚のソテーなどにも良さそうです。前菜からデザートまで通せる1本かなと。ノンドゼのシャンパーニュという事ですが、シャープではなくあくまで穏やかでエレガントな味わいでした。香りも華やかですし、コストパフォーマンスの高いシャンパーニュだと思いますね。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月21日

コメント(0)

-

ローヌワインの会をしました!

相変わらず、様々な国や地域のワインを飲み散らかしていますが、以前から割と興味が強いのが、シラーやグルナッシュといった品種。特に、最近では、そういった品種を呼称する時に使われる「ローヌ品種」という表現の元であるコート・デュ・ローヌのワインに関心を強めています。そんなわけで、今回ローヌのワインを飲む会を行いました。人数は少なめでしたので飲めたのは以下の4本となりましたが、それでもコンドリュー(だった白)、コート・ロティ、シャトー・ヌフ・デュ・パプのワインをためすことが出来ました。また、順に記事にしていきたいと思います。1、アヤラ・ブリュット・ナチュールローヌにもスパークリングはあるのですが、今回は参加者の方の中に転勤間近の方がいらっしゃられたので、折角なら送別の意味も込めて、という事でシャンパーニュです。ノンドゼですが暖かな果実味がありました。2、ジョルジュ・ヴェルネ ヴィオニエ・ル・ピエ・ド・サンソン2011白はジョルジュ・ヴェルネです。コンドリューの原産地呼称委員会の会長を長らく務めた作り手ですね。元はコンドリューだったそうですが、規格変更でヴァン・ド・ペイになりました。らしい華やかな香りですが味わいは抑え目。3、クリューゼル・ロック コート・ロティ・クラシーク2007赤の1本目はコート・ロティです。新しい生産者で、エコセールの認証も得ている自然派です。エレガントな造りを志向しているというだけあって、まだ7年程度の熟成ですが、酸主体のしなやかなワインでした。4、ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ショーパン20042本目は南ローヌを代表する産地であるシャトー・ヌフ・デュ・パプです。ここのワインはラヤスを筆頭にエレガントなものも多いですが、今回はロティがあっさりということでパワフル系で。果実味どっしりです。ローヌといいますと南の産地=濃いという印象を持たれがちですが、クリューゼル・ロックのロティは非常に優しく香りも赤果実が中心とちょっと驚きの1本でした。特に、個人的にエレガントなローヌはいくつか飲んできましたが、それでも流石にロティといえば若いうちはガチガチのワインが多いイメージでしたので非常に印象的でした。また、ヴィオニエも、香りに似合った派手な味わいという感覚だったところ、今回のワインは日本酒的とさえいえる穏やかな味わいでこちらもびっくり。やはり、ローヌも奥が深い。もっと飲んでいきたい産地です。今回のワイン会は、倉敷美観地区南のフレンチ、プルミエさんでの開催でした。よくワイン会に利用させて頂いており、当ブログでも何度も記事にさせて頂いています。見た目も味わいも素晴らしいお料理を今回もありがとうございました!因みにプルミエさん、今年は日本ワインも少し扱って行ければとのお話。これは、日本ワインの会もまた、させて頂かないといけませんね^^先ずは前菜。蝦蛄や蛸など、瀬戸内の魚介が並びますが、驚きなのは真ん中の青い器の中身。なんと、ナマコと阿古屋貝です!阿古屋貝は真珠の養殖位でしか知らず、食べるというイメージは無かったのですがこれが非常に美味。シャクシャクといった感じの独特の食感と、結構多い旨みが楽しい食材ですね。一方のナマコはまさにナマコ。ナマコ酢で食べるあの食感です。味わいは、塩気と油分を感じるものですが、それが違和感なく楽しめ、ナマコって結構懐の深い食材なんだなと。続いてはスープ。ジャガイモの素直なスープですが、まろやかさと旨みがいいですね。特に、お酒の合間に頂くとホッとします。魚のメインは瀬戸内の鯛と真鱈の白子のソテーです。ソースは柚子を使った薫り高く濃厚なものでした。ヴィオニエをスープの時点で結構飲んでしまっており、どうしたもんかなと思いましたが、意外や意外、コート・ロティがよく合いました。肉のメインは牛肉とイノシシの煮込みです。基本はブラウンソースで、イノシシの方はクリーム系もプラスされています。牛はトロトロで柔らか、イノシシは弾力と独特の旨み、香りが印象的なお肉でした。これがローヌに合わないわけがありません。が、2種類の赤で相性に違いがあったのは面白かったですね。デザートはアイスとチョコケーキです。さっぱりいただけました。マリアージュの発見も結構できて、今回も充実の会となりました。ありがとうございました!今回のワインです。左からアヤラ、ヴィオニエ、コート・ロティ、シャトーヌフ・デュ・パプ。おまけ。倉敷美観地区の夜のライトアップです。風情のある通りが多いですよ。飲食店も増えてますし、夜の美観地区もいいものです。にほんブログ村にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月19日

コメント(2)

-

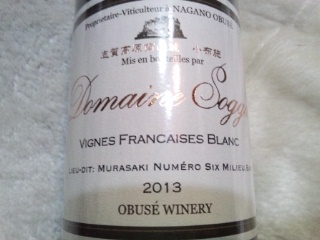

小布施ワイナリー ドメーヌ・ソガ・ヴィーニュ・フランセーズ・ブラン2013

帰省ネタは前回で終了でしたが、今回は帰省時に飲んだワインなので、帰省ネタの一環と言えますね。ドメーヌ・ソガ・ヴィーニュ・フランセーズ・ブラン2013。生産者は長野県小布施の小布施ワイナリーです。1942年創業で、元々は日本酒を作っていた酒蔵だったとか。因みに、今でも日本酒は作っています。現在、ワイナリーは2年間ブルゴーニュで修業された後帰国された曽我彰彦氏が醸造・栽培の責任者を務められています。低農薬、有機栽培、無濾過、無清澄、亜硫酸添加を最小限にとどめる等、自然派な作りを実践されています。小布施ワイナリーには、自社ブドウ100%のドメーヌ・ソガブランドと、買いブドウも使用するソガ・ペール・エ・フィスブランドの二つがあります。今回のワインは自社ブドウものですね。また、ヴィーニュ・フランセーズ、つまり、接ぎ木なしの木のブドウを用いています。セパージュはソーヴィニヨンブラン70%、シャルドネ20%、アルバリーニョ8%、ミュスカ2%。価格は、2800円程度でした。色は非常に薄く、微かに黄色っぽさがあるかな、という程度。香りはフルーティさがしっかりで、中でもグレープフルーツやライム、ミカン、スウィーティー(=オロブランコ)等の柑橘をよく感じました。また、洋ナシっぽさやリンゴ、それに黄色いイメージの南国フルーツっぽさといったものも。そこに、軽い蜜っぽさや白い花、グリーンや白のペッパー、それにハーブっぽさやミネラルといったニュアンスが加わってきます。味わいは酸主体。フレッシュで明るく、しかし力強いそれがど真ん中で存在感を放っています。また、ミネラル感も十分で、塩気を感じるほど。一方、果実味は繊細で控え目。酸の周りにふんわりと感じるといった感じ。ただ、割と温かみのある、黄色い柑橘系のそれです。また、微かに渋味のようなものも。ボディはライト。ミネラル感もありますが、柔らかさの方が印象としては残り、クリアーな質感でした。このワインが食事に合わないわけがありません。お屠蘇として正月に飲みましたが、おせちをつまんだところ、根菜の煮物などは最適なつまみでした。味付けの繊細なおせちを購入しましたが、やや甘味のある、旨みの利いた味わいに、ワインの酸や隠れた旨みがよく合います。中でも、質感の相性はよく、ゴボウの繊維質な食感に強い酸がよく嵌りました。また、田作りやいくら、数の子といった、「ワイン泣かせ」な料理とも問題なし。どれと合わせても臭みなど先ず出ませんし(これはおせちがよかったのもあるでしょうが。冷凍ではなく生でした)、田作りの甘辛さ、魚の旨みにワインの酸や果実味、そして柑橘っぽさが行けますし、いくらとは、イクラのコク、塩気、まろやかさにワインの酸、果実味、質感がそれぞれいい感じ。香りも、しょうゆ漬けのそれと違和感なく溶け合います。数の子も、やはり質感同士の相性は特に感じましたね。ここ2、3年、おせちには日本ワインを合わせています。甲州が多く、基本的に相性はいいのですが、やはり田作り、数の子辺りには苦戦することもありました。このワインは、国産品種ではなく欧州品種100%ですが、そういった料理にもバッチリです。味や香りに目鼻立ちのはっきりしたところはありますが、やはりその辺日本ワインなんだなあと。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月17日

コメント(0)

-

帰省してラーメンを食べました

前々回、前回と続いた帰省ネタも今回で最後です。寒い時期ですし、やっぱり最後はラーメンネタです^^;しかしまあ、帰省してあちこち見ましたが人気店はどこも行列だったり満席だったりで、徳島ラーメン人気も定着したんだなと。先ずは、徳島市の外れにあるやまきょうです。茶色いとんこつ醤油ですが、スープは、徳島のこのタイプの人気店に多いあっさりしたもの。とんこつの旨みはありますが、さらっとしており穏やかな味わいです。麺も程々の堅さでスープによく合いました。ただ、これは肉玉小=肉の追加とと卵入りの小そばなのですが、肉の味はかなりしっかり甘辛で、脂身もあるのでそれがスープに混ざって最終的には結構コッテリに。その分、ご飯にはよく合いましたが^^卵は黄身だけです。こちらは、年越し中華そば用に買った春陽軒のもの。やまきょうからは結構近い距離にあります。こちらも色の濃いスープですが、やはり脂っこくなく、スッキリと頂けます。やまきょうと似た雰囲気は勿論ありますが、甘みや塩気、旨みの出方などはやはり違うわけで、食べ比べると面白いものだなと。よりとんこつの旨みを感じるのはこちら、様々な旨みの調和を感じるのはやまきょうといった感じでしょうか。徳島駅前のそごうビルの1階外側に、鳴門の有名店三八(さんぱ)があったのですが、そこがリニューアルしてつけ麺も始めたというので行ってみました。三八製麺所はじめという名前通り、麺は自家製とのこと。つけ麺は、三八のスープを活かしているのであろうやさしさのあるものですが、魚介も用いられていて酸味もありと、東京を中心に全国的に増えているつけ麺に忠実な味わい。麺も、太くモチモチと食べ応えのあるいわゆるつけ麺の麺。この手の麺は、徳島にはあまりありませんでしたし、駅前は徳島ラーメンのお店が多く、面白いメニューを始めたなと。県外客の方よりは、県内客の方を意識しているのでしょうか。金額的には、やはりつけ麺らしくラーメンよりは高めですが。そして、最後は巽屋。当ブログでも何度か記事にさせて頂いている、個人的に非常に好きなお店です。元々、脂っこさは無く、スッキリしていて旨みの強いスープのお店でしたが、最近は塩気もさらに落ち着き益々あっさり系に。肉入りにしないなら、正直もうご飯要らないかも^^;しかし、やはりその穏やかさの中には強いうまみがあります。今回は茶系を攻めてみました。コッテリな味わいのお店もありますが、今回の3軒のようにすっきりした味わいのお店が今は主流なのかなと。見た目のイメージとは結構違いますので、こってりはちょっと、という方にもお勧めできます。一方、つけ麺は、徳島でこのスタイルが受け入れられるかは分かりませんが、個人的にはつけ麺も好きなので頑張ってほしいものです。ラーメンだけではなんなので、徳島そごう地下にある舩本のうどんをテイクアウトです^^出汁の旨みの利いた、いわゆる鳴ちゅる。ほっとする味わいです。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月15日

コメント(0)

-

帰省して食べたもの買ったものあれこれ

前回に引き続き、今回も帰省ネタです。毎度、年末の帰省の際は12月の最終日曜に間に合うように帰っています。それは勿論、毎月開催されているとくしまマルシェへ行くため。ただ、この日は、到着が昼頃だったうえに年末で天気も微妙だったからか、人出少な目な感じで、お店もすでに片付けに入っているところも。それでも、お目当ての浜吉水産の魚の燻製は買えました。今回はブリです。もちろん地物。さらに、珍しいサワラの生ハムもありましたので購入です。で、驚きなのが、浜吉水産の燻製、少しだけですが楽天でも買えるようになっていました。定番のシイラ。650円也。他に、すまがつおとアオリイカ、それに詰め合わせがありました。また、珍しい鱧のすり身を使った味噌汁が、1杯200円でしたので頂きました。寒い時にはありがたい1杯です。すり身は、甘めの味付けでしたが、ダシは出ていましたし、鱧の香りもちゃんと残っていてなるほどというものでした。徳島駅から一駅の佐古駅という駅の近くにある斎藤酒造のブースです。阿波山田錦など地元のお米を使い、近くの鮎喰川の水を使って仕込まれたお酒の試飲販売が行われていました。お話しさせて頂きますと、蔵の事や迫周辺の酒造りの歴史のことなど、色々お聞かせいただけました。当日はスタンダードなものを頂きましたが、まろやか系で、甘みは強くありませんが厚みを感じる印象。平成9年の古酒などもあるそうです。翌日は、秋にもお邪魔させて頂いた、ポエシアさんでランチを。前菜三種盛り付きのパスタランチにしました。どれも美味しい前菜ですが、左の鴨の生ハムは、鴨の味と香りがしつつもきっちり生ハムで興味深い一品でした。白ネギを添えてあるのもいい感じです。そしてパスタを頂き、ドルチェです。今回も、塩気と旨みのある、しかし、それだけで食べさせるのではない、洗練されたお料理を頂けました。当日はかなりの人で、なるほどやはり人気店だなあと。今度は夜にもお邪魔させて頂いてみたいものです。こちらは、マルシェで買ったものではなく、徳島大学病院直ぐ近くにある、yoko's jamteaというお店のもの。ジャムティーという名前の通り、お湯で割ってお茶として飲めることを意識して造られているジャム専門店で、お店ではジャムティーの試飲もさせて頂けました。今回は、柿シナモン&レモンと、完熟スダチのジャムを購入。サイズはこの小さいものでどれも大体一つ360円程度。大きいものもあります。こちらに興味を持ったのは、以前岡山駅近くにアリムナというジャム専門店があり、そこのジャムを時々買っていたのですが、そのアリムナさんが県内ではあるものの遠方に越してしまい、スパイスなどを使った一捻りあるジャムを気軽に買えなくなっていたためです。今回買わせて頂いたジャムも、柿の方を鴨の焼き鳥に付けてみたところバッチリ。アリムナのジャムも、実はよくソースとして使わせて頂いていたのですが、今回いいお店を発見できました^^他にも、アアルトコーヒーというお店のコーヒーや、オーバッシュクラストという全国でもちょっと話題のパン屋さんのパンなど色々頂きました。徳島も、探せば面白いものがたくさんあるなと。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月13日

コメント(0)

-

帰省してお寿司を食べました

今回から恒例の帰省ネタです。年末年始にかけて例のごとく帰省しまして、今回は昨年8月にオープンされたというお寿司屋さんへお邪魔しましたので先ずはそれについてです。徳島市中心部の飲み屋街は、老舗のバーや料理店も多いが、風俗店などもある秋田町や栄町といったエリアと、阿波踊りの会場にもなっている道路を挟んで反対側、検番などがあった富田町エリアにざっくりいうとわかれており、最近富田町サイドが、ちょっと落ち着いているという事で新規店増加中だったりします。今回お邪魔させて頂いた鮨肴いさみさんも、そんな富田町サイドにあります。店主の方はまだ20代、徳島にある老舗のお寿司屋さんの息子さんで、実家のお店や関西のお店で修業された後、奥様と二人で、やはり富田町のちょっと落ち着いた空気を求めて、オープンに至られたそうです。価格はすべて表記されており明朗会計、店主の方も明るく気さくな感じでお話し下さり、非常に利用しやすいお店でした。若いお客さんも多いそうで、そういった方々の入り口的な機能も果たせればとの事でした。味はしっかりしていて、十分そういったニーズを満たしていると思いますし、今後が楽しみなお店でした。突き出しは煮貝でした。写真は店内混雑の為、店主に撮影の確認をとれておらずです。色も濃すぎず、旨みを活かした仕上がりでした。コース的なオーダーも出来るのかもしれませんが、ハンパな時間に食べていたこともあり、軽く今回はアラカルトで。先ずはタコブツをオーダーしましたが、こちらも撮影できておらず。プリプリのタコは美味しかったですし、添えられているスダチを使うとああ徳島だなと。続いて、煮アナゴ炙りです。撮影はここからスタートです。アナゴに関しては、中々やはり岡山など山陽地域のものと比べますと徳島は残念なことも多いのですが、こちらは、ふわっと柔らかく仕上がっていました。まあ、岡山の本当においしいところにはちょっと届かないかなとも思いますが、価格がこれで1000円しないわけですからコストパフォーマンスは高いです。続いて、ウナギの白焼きを串でというのがあり、1本からオーダーできたのでお願いしました。味付けはシンプルに塩、適宜スダチを絞るといった感じですが、これが皮はパリパリ、身はふっくらで脂も乗っており個人的にすごく好きでした。三方で美味しい鰻を食べたばかりですが、徳島のウナギも中々どうして、いけます。ここから握りを頂きました。徳島を代表する魚介の一つ、鳴門の鯛です。こちらは少し柔らかめの肉質でした。旨みは多く、穏やかな味わいでした。シャリは、いわゆる江戸前ほどフワフワではありませんが、米粒がギュウギュウの大きなシャリでもなく。味も、甘すぎず、シャープ過ぎずという感じで、西の人でも楽しめるいい塩梅だったように思います。続いて、ボウゼ=エボ(イボ)ダイへ行きたかったのですが残念ながら売り切れということでアジです。しかしこれが大当たり。プリプリの質感は、適度な密度のあるシャリと好相性で口の中でいいリズムを生み出します。臭み等全くなく、脂感も強すぎずで、アジの肉の旨さを楽しめました。続いてより味の濃い方へ、と思ったのですが、ヒラメが美味いという会話が聞こえてきたのでついついヒラメです^^アジ以上のプリップリでモチモチ感のあるヒラメは聞いた通りの旨さ。軽く昆布締めになっていたのか、旨みもたっぷりです。やはり、これもシャリとの相性がいいですね。そして、マグロの漬けです。こちらも、モッチリ感のある食感が快適でした。味付けはやはりやさしく、魚の旨みを活かしつつ、醤油の旨みがその魚の旨みと一体感をもって感じられます。最後にタマゴを持ってきましたが、甘さは控え目で、旨みを楽しむ感じ。卵焼き感がシッカリあって面白かったです。これで、ビールと梅酒を頂いて4500円程度というのですから非常にお手頃。時間も17時半から24時ごろまでされているという事で、1軒目としてしっかり頂くもよし、2軒目として、或は〆として軽くつまむもよし、逆に、待ち合わせでバル的に軽くというのもよし、と非常に使い勝手のいいお店が出来てくれたなと思います。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事をチェック!

2015年01月11日

コメント(0)

-

シャトー・シャンスネッツ2000

今回はフランス・ボルドーの赤です。価格的にもサイズ的にも手頃な1本になります。シャトー・シャンスネッツ2000。生産者シャトー・シャンスネッツは、バルザックの小説にも登場するというワイナリー。1789年にシャンスネッツ子爵が、アントル・ドゥー・メールのボーレック村に設立、その後オーナーを幾度か変えながら現在に至ります。その現在では、女性オーナーの下、グリーンハーベストの実施や100%自然酵母による発酵等を実践しています。また、ワイナリーの建物は宿泊施設にもなっており、宿泊客からの750mlより少ないサイズが欲しいというニーズを受け、本ワインはなんと、辛口ながら500mlというサイズになっています。セパージュは、メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニヨン40%。価額は、写真のお店で1470円。色は、熟成感のあるザ・ボルドーなガーネット。香りは、チョコやココア、バニラといった雰囲気がふわっと香り、さらにバルサミコっぽさや茶色いスパイス、黒胡椒等のニュアンスが続きます。また、ブラックカラントやプラム、赤ベリージャム、ドライトマトなどの要素も。その他、キノコや微かな腐葉土も。味わいは、しっとり落ち着きを見せつつも、基本明るい酸、それにまだまだしっかりした渋味が基本。その背後に柔らかな果実味が拡がり、全体のバランスをとっている感じです。ボディはミディアム程度。フランスらしい柔らかさ、それにしなやかさがあります。ただ、タンニンの触感はあり。食事との相性は、やはり大人しいものの方がいい感じです。サシの入ったローストビーフをつまんでみますと、肉の味にワインのインパクトが負けていました。勿論、香りやタンニンの相性は悪くないのですが、ワインの印象はやはり隠れてしまい気味。一方、ローストチキンとあわせますと、鶏の旨味、脂にワインのほのかな果実味やタンニンが相まって、華やかな味わいとなりました。また、チキンならフライでもいい感じ。しっかりしたタンニンや酸のお陰で衣の味わいも洗練されますし、肉の味わいとの相性の良さは上記の通り。さらに、面白かったのは菜の花。チキンに、軽くソテーして塩だけで付け合わせにしましたが、火が入る事で出る菜の花独特のオイリーなニュアンスや甘味に、ワインの香りや果実味がよくマッチしました。2000ヴィンテージということでこなれた印象やオリの多さはありましたが、まだ元気さも感じられる部分もあります。食事にも合わせやすいし、何よりサイズが飲みやすいというのが非常に使い勝手の良いいワインだなと。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事を チェック!

2015年01月09日

コメント(0)

-

ノースウエストワインカンパニー ブレラ・ピノ・ノワール2009

今回はアメリカワイン。オレゴン州のピノ・ノワールです。ブレラ・ピノ・ノワール2009。生産者ノースウエストワインカンパニーは、2003年に設立されました。顧客の希望にあわせてブドウ栽培から 醸造まで行い、現在は15のAVAにある55の畑の ブドウを栽培管理し、自社ブランドを含めて25 のワイナリーのワインを生産しているそうで、ブレラは、そんなノースウエストワインカンパニーの新しいブランドになります。セパージュは、ピノ・ノワール100%。オレゴン全域から選抜されたブドウを用いているそうで、それらのブドウはオレゴンの認証団体が認めた有機農法によるものです。価額は、写真のお店で3060円。色はガーネット感が出てきているルビー。透明度もあります。香りは、ピノらしいベリー感のあるもので、ラズベリーやクランベリーといった赤ベリーやブルーベリーっぽさといったものが感じられます。また、ベリーじゃむっぽい濃さのあるニュアンスや、少々のプラムっぽさも。また、濃いニュアンスといえば、黒蜜やカラメル、軽いビターチョコなども。その他、赤い花や革、タバコ、茶色いスパイス、ミネラルといった要素もありました。味わいは、オレゴンらしいバランス型。明るく拡がりのある酸とフルーティで柔らかい果実味が拮抗しています。そこに、後口にかけて少々の渋味がアクセントととして効いてきます。タンニンの触感も微かにありますが、基本的にクリアーでなめらか、そしてパリッとした質感で、ボディはライトといっていいでしょう。食事との相性は、やはりバランス型オレゴンピノらしく、魚介にもいけます。サーモンやマグロですと、刺身やお寿司でもよく合います。魚の脂や滋味に、ワインの軽いタンニンや明るい酸と優しい果実味のバランスが嵌まる感じです。また、穴子などもOK。また、鶏肉や鴨肉にも当然いけます。ただ、フライドチキンですと、ちょっと油に圧され気味な印象。やはり、焼き鳥などシンプルな調理法が合うようです。焼き鳥では、砂肝にもいけました。香りに黒い要素があったり、果実味の雰囲気などは確かに新世界感がありはしますが、ブラインドで飲むと産地を当てるのはかなり難しいワインではないかなと思います^^にほんブログ村 「ワインモア」でこの記事を チェック!

2015年01月07日

コメント(0)

-

ルナエ オンダ・ディ・ルーナ・コッリ・ディ・ルーニ・ビアンコ2011

今回はイタリアの白です。産地としてはややマイナーな、リグーリア州のものになります。オンダ・ディ・ルーナ・コッリ・ディ・ルーニ・ビアンコ2011。リグーリアはトスカーナ州の北西にある、地中海に面した地域です。ルナエ社は、1966年創業。ラ・スペツィアというエリアにあり、まさにリグーリアとトスカーナの境になるのだとか。白ブドウでは、ヴェルメンティーノやトレビアーノのほか、幾つかの地場品種が作られているそうです。セパージュは、ヴェルメンティーノ70%、アルバロー ラ15%、グレコ15%。価額は、楽天内に2011ヴィンテージはなく、写真のものは2013ヴィンテージで2894円。色はツヤのある濃い黄色。黄金とまではいかないまでも、深い色合いです。香りは、割りと円やかな要素が出ており、ナッツやクリーム、松の実などを感じます。そこに、リンゴやミツ、ビワ、柑橘ではキンカンやオレンジといったものが感じられました。その他、白胡椒などの軽いスパイス、白い花、ベッコウアメなどのニュアンスもあったでしょうか。味わいは、色の濃い柑橘系の果実味がしっかりで、味わいの中心になります。しかし、そこに明るくしなやかな酸と、塩気を感じるミネラル感が速やかに追いかけて来ます。バランスはよくとれた作りだと感じました。ボディは丸さも感じるミディアムライト。エキス分は程々です。食事との相性は幅広くいけます。お寿司をつまむと、白身、青魚、赤身、イカや貝などなんでもござれです。味の濃いネタには、ワイン果実味や香りの濃い要素がマッチしますし、さっぱりしたネタには、ワインのミネラルや酸、香りのスパイスっぽさなどが寄り添う感じでした。面白かったのが牛肉。ステーキを食べたのですが、塩コショウをし忘れまして(^^;しかし、肉の甘味をしっかり感じられましたところ、その甘味にワインの果実味がよく合いましたし、香りの各要素も肉の甘味香りにはまりました。白でも、こういうタイプなら、味付け次第で牛肉もいけますね。その他、ちりめん山椒を使ったサラダもつまみましたが、山椒の爽やかな香りとワインのスパイス感+柑橘のニュアンスに親和性、共通性が見られいい感じ。ワイン単体としても、中部イタリアの白っぽさがよく感じられるワインでしたし、食事との相性は万能系で、非常に楽しいワインでした。グラスは、やや大きめのシャルドネグラスを使いましたが、ピッタリ合っていたように思います。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事を チェック!

2015年01月05日

コメント(0)

-

サンタ・アリシア シャルドネ・グラン・レセルヴァ2013

今回はチリのシャルドネです。南国の印象とは一味違う酸が感じられた1本です。シャルドネ・グラン・レセルヴァ2013。生産者サンタ・アリシアは1954年創業。チリのマイポ・ヴァレーのワイナリーです。マイポ・ヴァレーでは、ブドウ栽培開始時からヨーロッパ高級品種の栽培が盛んだったそうで、サンタ・アリシアでもシャルドネやメルローなどが中心。しかし、現在ではチリの品種ともいえるカルメネールや、アルゼンチンで盛んなマルベック等も栽培しています。セパージュはシャルドネ100%。グラン・レセルヴァは収量の少ない特別なブドウを用い、バリックを使用しています。シャルドネのほかカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローのみ存在しています。価額は、写真のお店で1836円。色は、薄い黄色。バリック使用との事ですが、若さあってか淡い色合い。香りは、やはり樽の影響を感じるもので、バターやバニラ、ナッツなどの要素がよく出ています。そこに、なるほどチリというトロピカルフルーツ的なニュアンスや、グレープフルーツ系の柑橘感、それに密入りリンゴやミツっぽさといったものが感じられました。その他、白胡椒などの軽いスパイス、乾燥ハーブなども。味わいは、明るくフレッシュな酸が印象的。第一印象をさらいます。そこに、果実味が拡がってくるといった感じ。どちらかが勝ち過ぎる事がなく、ジューシーさを感じるいいバランスです。そこに、旨味や少々のミネラル感が加わります。ボディはライト。パリッとしてクリアーな質感。食事との相性では、やはりある程度コクのあるもの、しかし、濃すぎないものがいいといった感じ。魚系ですと、サワラのクリーム煮やかにクリームコロッケですと、悪くありませんがちょっと負け気味な感じ。一方、お寿司のサーモンや中トロ、ブリといったネタには、ワインの円やかな香り、フルーティな味わいがよくマッチました。また、焼き鳥ともいい感じで、砂肝(塩)とも、鉄っぽさと案外引き合いを見せますし、モモなど他の塩系にも旨味がはまります。また、タレも問題ない、というよりむしろ、香りの面では相性がいいくらいでした。揚げ物などにはちょっと負けるかなという感じで、味のしっかりした、しかし素材の味が生きたような料理との相性はかなり良さそうです。樽の印象はありますが、和食との相性には期待が持てそうです。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事を チェック!

2015年01月03日

コメント(0)

-

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます!昨年はご訪問いただきありがとうございました!今年も、マイペースにですが、飲んだワインについてや遠征記、イベントのお誘いなど投稿していきたいと思います。本年も宜しくお願い致します!ということで、1月なのですが、18日日曜の夜7時から、倉敷美観地区のフレンチ「プルミエ」さんにてコート・デュ・ローヌの会を企画しております。会費は8500円、ワインは、若手生産者のコート・ロティがありますのでそれと、後は適宜南のヌフデュパプなどを飲めればと考えております。もし宜しければ是非ご参加下さい!ご参加頂けます場合は、rieslinguntgruner☆gmail.com(☆を@にご変更下さい)まで、お気軽にご連絡・お問い合わせ下さいね。なお、ご参加頂けます場合は、一週間前の11日くらいには、その旨ご連絡頂けますと幸いです。にほんブログ村「ワインモア」でこの記事を チェック!

2015年01月01日

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- フレデリック・パナイオティスさんを…

- (2025-06-21 10:56:06)

-

-

-

- おいしい日本酒

- 日本酒を飲もう【純米 白龍然(はく…

- (2025-11-10 11:30:04)

-