2015年07月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

今日の言葉

みんなが小さな礼儀作法に気をつけたなら人生はもっと暮らしやすくなるのに チャップリンマナー(礼儀作法)とは、もともと人に不愉快な思いをさせない心遣いのことです。難しく考えずに、人間関係のもととなる言葉遣いにまず気をつけることです。ある大学教授は卒業間近の教え子たちに、「君たちが社会に出て成功間違い無しの秘訣を教える。“おはようございます・ありがとうございます・失礼いたします”という挨拶をすること、名前を呼ばれたら“ハイ”と素直な返事をする、失敗したときには“すみません”と言える人間になること。これだけだ」と言って聞かせます。欧米では「サンキュー、エクスキューズ・ミー、アイアム・ソーリー、プリーズ、パードン」の5つの言葉を王様の言葉といって、いろいろと使い分ける習慣を子供の時から厳しく躾けるそうです。「はい」「ありがとう」「すみません」の3語を上手く使うだけでも素晴らしい出会いの花が開き、明るく楽しい人間関係が続きます。

2015.07.31

コメント(0)

-

今日の言葉

自分が忘れなければ いつまでも(心の中で)生きている人は、自分の肉体的な命が尽きたとき(脳死や心臓死)と、遺された人達の心から完全に忘れられたときの二度死ぬといわれます。人の生命は長生きしてもせいぜい100年程度だが、何かを成して後世の人の心に記憶される限り永遠の命を得ることができます。考えようによっては、生きるということは死に向かって歩き続けることだから、生きるということと死ぬということは結局一つです。となると、生ある間をどう充実して生きるかということが、すなわち良く死ぬことにつながります。つまり、良く生きることが、良く死ぬための死に支度になるということです。充実した人生とは、人々の心の中に何かを遺す生活を送ることだと思います。どんな仕事でもいいから、人のために役立つことを自分の生きてきた証拠として人の心の中に遺すことができれば、死んでも生きているのと同じです。

2015.07.30

コメント(0)

-

今日の言葉

言葉を超えた真理は例え話でしか伝わらない イエス釈迦もイエスキリストも、自分で書いた文書を残していません。言葉には実態がないので、人によってさまざまに解釈される恐れがあります。だから、真理を一旦文書にして固定してしまうと、言葉だけが一人歩きをして誤解される危険性が高まります。そこで、釈迦は例え話や実践を通して真理を悟ることを重視しました。例えば、赤ん坊を亡くした若い母親が嘆き悲しみ、何とか赤ん坊を生き返らせてほしいと願い出ると、母親に向かって「今までに一度も死者を出したことのない家からケシの実をもらってきたら生き返らせて上げる」と言います。母親は喜んで村へ行き、家々を一軒一軒訪ねるが、今までに一度も死者を出したことのない家などはなかった。最初は半狂乱だったこの母親も、村の全ての家を回り終わった時には、自分の子どもの死をようやく素直に受け入れることができた、という例話があります。

2015.07.29

コメント(0)

-

今日の言葉

給料を2倍にしたいと本気で思っているなら答えは簡単である自分の価値を3倍にするための行動をとればいいのだ ダン・ケネディ 米国コンサルタントプロ野球の世界では2割5分程度打てる打者は沢山いるが、3割打者となると少なく、世界に通用する3割打者となるとほんの一握りです。その年俸差は莫大です。企業でも同じで、一般的には2割の社員が8割の利益を稼ぎだし、そのまた2割の社員がその8割、つまり4%の社員が64%の利益を稼ぎ出すと言われています。会社にとっては、「辞めてもらっては困る」社員といえます。6割は自分の食い扶持位は稼ぐが、いなくなっても誰かが直ぐに穴を埋め何事もなかったように回っていく取り替え可能な社員です。残りの2割はぶら下がり社員です。グローバル化競争の中でいま企業が必要としている人材も、まさに世界で通用する3割打者、つまり会社に止まらなくても実力で生きていける市場価値のあるプロです。自らの価値を高め、時間を売るワーカーではなく、成果を売るザ・マンと言われる人になりたいものです。

2015.07.28

コメント(0)

-

今日の言葉

夜明けの勧告に耳を傾けよう!今日という日に目を向けよう!これこそ生命、生命の中のいのちなのだ カーリダーサ(インドの詩人)「昨日は夢に過ぎず、明日は予感でしかない。精一杯に生きた今日はすべての昨日を幸せな思い出に変え、すべての明日を希望の見取図とする。だから目を開こう、今日に向かって」とも言っているが、何時終わりが来るか分からない儚い生であるからこそ、人生で唯一確かな「今日、只今」の一瞬を大切に、精一杯「明るく、楽しく」前向きに今日という1日を生きていきたいものです。ある僧侶が、「一期一会とは、“二度とない今の一瞬を、ただ楽しくあれ”と理解している。“今”は一瞬で、すぐに過去になってしまいます。この一瞬に生じた自分の気持ちこそ、人間の生の全てです。今、あなたが楽しいなら、あなたは、今、幸せです。この今の積み重ねが、あなたの人生そのものです。だから、人生の幸福とは非常に単純です。それは、今、自分の気持ちが楽しくあればいいのです」と言われたが、まさにその通りですね。私のモットーでもあります。

2015.07.27

コメント(0)

-

今日の言葉

我々の大切な任務は遠くにあるボンヤリとしたものを見ることではないハッキリと、手近にあるものを実行することである カーライル「君の夢は何?」と聞くと、「誰もが笑顔でイキイキと働け、ワクワクして生きられるように応援したい」などと得意げに語ってくれる若者がいます。「では、今の学校や職場で、そのために毎日どんなことをしているの」と突っ込むと、「いや、とくに」とか「今の会社は働き甲斐がないので辞めようと思っているところです」というような答が還ってくることが多い。言葉に酔い、現実逃避しているだけで、現実の行動が伴わないのが普通です。マザー・テレサは、「ボランティアに遠くまで来ることはありません。目の前の一人を助けることです。その人が生まれてきてよかったと思って下さるために、自分が何をして差し上げられるかということが大事なんです。隣の目の見えない人に新聞を読んであげるだけでもいい」と言いました。大きな志や夢も大切だが、目の前の現実を一つでも変える努力無しに、何も変わりません。

2015.07.26

コメント(0)

-

今日の言葉

「これだけはしない」ことを決めよう仏教では、在家信者が守るべきものとして「殺すな・盗むな・犯すな・嘘を言うな・酒を飲むな」という五戒があります。これを厳密に守るとなるなかなか難しいので、「できるだけしないように」心掛けるとか「今日だけはしないでおこう」くらいの気持ちで取り組むことです。今日、うまく実行できなくても、明日になったら、また「今日だけは」と思ってやってゆけばいいのです。私は次のような五戒を決め、「今日だけはしないでおこう」と心掛けているが、なかなか難しく、いつまでも煩悩に悩まされています。●怒るな 自愛と我欲が先立つから腹が立ち怒ります●心配するな 持ち越し苦労と取り越し苦労を止める●感謝する まずは人から恩を受けていることを知る●業に励め 社会や他の人のためになる事を持ち励む●人に親切に 優しい心をもって共存共栄を実践する

2015.07.25

コメント(0)

-

今日の言葉

「ないもの」ではなく「あるもの」を数えるくせをつけよう「できない」ではなく「できる」を大切にしようすると世界が変わってくる私たちは、とかく無い物ねだりをしたり、無くしたものを数えたり、できない理由を考えたりしてクヨクヨ思い悩みがちだが、戦争で両足を切断し、右肩にも銃弾を浴びて右手が利かなくなった僧侶は次のように言う。「ある日、苦しみの原因は五体満足だった昔の自分と比べる心にあると悟り、今のままの状態で本日誕生という意識で生きる決心をしてから心安らかになった。左手を使って右手の役割を果たせば、まだまだ生きることができる。手や足の機能を無くしても、まだ話すことができる、聞くことができる。そう思えば希望も湧いてくる」お金だろうと、健康だろうと、愛しい人の命だろうと、無くしたものをいくら嘆いても返っては来ません。それよりも、「あるもの」に感謝し、「できる」ことに挑戦して前向きに生きることです。心の病気は、自分の心の持ち方次第でどうにでもなります。

2015.07.24

コメント(0)

-

今日の言葉

「できるか・できないか」ではなく「やるか・やらないか」である第1歩は誰でも恐いもの今すぐできることから少しずつ始めよう私たちは「面白そうだ」と思っても、「そんなこと私には無理だ」「時間がない」「お金がない」「もう歳だしな」などとマイナス要因をあげて立ち止まり、実行を避けて通る傾向があります。人の話を聞いて「ウン、その通りだ」「良いことだな」と思っても、「感動しました」「大変感銘しました」などと言うだけで、自分も実際に実行に移す人はほとんどいません。実践しなければ何も起きません。「感動」とは「感じたら動く」と書くように、動くことによって現実になり、さらに感動の輪が広がります。でも、最初から大きな目標を立てると挫折します。例えばエコを心掛ける場合でも、最初は10回に1回でも良いから、まず踏み出してみることです。無理のない一歩を踏み出してみれば、1回が2回に,2回が3回にとなってきます。そうやって、小さな一歩を大きな一歩へと発展させればいいのです。

2015.07.23

コメント(0)

-

今日の言葉

花に水をあげないと枯れるように心に栄養をあげないと思いやりは小さくなってしまうその栄養は何かというと本を読むこと 瀬戸内寂聴千葉県東葉高等学校の大塚笑子教諭は、荒れたクラスの担任になったとき、毎朝10分間、静寂を守らせ、読書に集中させた。効果は驚くほどで、暴力も喧嘩もなくなり、クラスに思いやりが生まれてきたという。自分だけ取り残されているような不安感、クラスの誰からも好かれても愛されてもいず、必要とされていないという一種の被害妄想に落ち込んで、そこから抜け出せない生徒も多いそうです。そんなとき、読書を通して共感したり、思い当たったりする言葉や状況に出会って、自分を静かに見つめる機会が生まれます。また、眼前に広がる新しい世界に、生徒たちは本によって導かれていきます。一冊読めば次の本を読みたくなり、心の中の世界はドンドン広がっていきます。この繰り返しで、心に幅ができ、多様な心の動きや感受性を表現する言葉も学び、自他共に大切にする思いやりの心も育まれてきます。

2015.07.22

コメント(0)

-

今日の言葉

荒野で迷ったときは情報の断片をできるだけたくさん集めそれを自分で組み立てる地図もコンパスもなく、無人の荒野で迷ったら、慌てずに五感を総動員して情報を集め、それらをジグソーパズルのように組み合わせて脱出口を探すしかありません。これは、仕事や人生における、あらゆる問題解決の糸口を見出す場合も同じです。私は、門外漢のテーマを与えられたり、未知の分野に興味を抱いたときは、まず情報の山に分け入って、役に立ちそうな情報の断片を拾い集めます。今なら、ネットをうまく利用すれば大概の断片情報は手に入ります。そこからが問題です。多くの人は、1,2それらしい情報があると、そこで満足してしまいます。私の場合は、まず2,300時間かけて、芋ずる式または飛び石的に、あらゆる情報の断片をかき集めます。それを自分なりに組み立てて仮説を立てます。それらをうまく整理すれば、2,3か月で1冊の本も書けます。

2015.07.21

コメント(0)

-

今日の言葉

信頼を得るには真心が大切だが自分の気持ちを言葉で表すのは難しい真心を形で示すことが大切仕事の上でも、人生においても人の信頼を得ることが大切です。でも、信頼を得ることは簡単ではありません。会えば八方美人的に愛想の良い人や軽々と美味しそうな約束をする人がいるが、そんな人に限ってその場限りの人が多い。それでは、却って信頼を失うだけです。結局、自分の誠意や真心を行いでどう示すかです。誰に出もできる簡単なことは、まず自分が相手の立場ならどう思い、何を期待しているかを考えることです。それが気配りとか思いやりと言うものの出発点です。例えば、何かを送ってもらったらどうするだろうか?その日のうちに対応する人、何日か経ってから対応する人、もらって当たり前と思って何もしない人。あなたなら、誰を信用しますか。何事も即実行ですよね。また、小さな約束を守り続けることも大切です。そして、ぶれない一貫性・継続も大切ですね。

2015.07.20

コメント(0)

-

今日の言葉

知らないことは恥ずかしくない調べないことは恥ずかしい何かを聞かれたとき、あなたはどう答えますか?自分の知識や経験から自信を持って肯定できるときは「イエス」、同様に自信を持って否定できるときには「ノウ」、それ以外は総て「分かりません」となります。一番伸びる人は、わからないことは正直に「分かりません」と答える人です。今日のような複雑な時代には分からないことだらけなのに、「分かりません」と言うのは恥じだと思って、「~だと思います」と答える人がいるが、これが一番ダメです。そう答えている間は、自分で分かったつもりになって、そこで思考が中断して調べようともしません。その結果、しばしば間違ったことを正しいものとしては頭の中にインプットしてしまいます。「分かりません」と素直に答えた場合は、そこから思考が働き出します。わからないことを一つずつ調べているうちに、いろんなことを学習します。だから差がついてきます。

2015.07.19

コメント(0)

-

今日の言葉

一人で見る夢は夢でしかないが一緒に見る夢は現実だ オノ・ヨウコ大きな夢を実現するためには一人では無理で、エネルギーの法則(集めれば強くなる、動かせば強くなる)の実践、つまり夢に賛同する沢山の人の力を集め、その目標に向かって力を合わせて迅速に行動することです。「人々がただうごめいているだけの真っ暗闇の中で、遙か地平線の彼方に光を見て、それに向かって突っ走る。それがリーダーであり、それに大衆はついていく」とヘーゲルも言ったように、リーダーは大きな夢と目標を鮮明に描き、組織メンバーに対して「何のために、何をどうしようとするのか」を熱く語って方向を示し、重要な質問や課題を投げかけることが大切です。その結果、リーダー1人の夢が組織全員の夢となったとき、夢は現実となり成功へ向かって飛翔します。変革を求められている今日、リーダーに鮮明なビジョンと人を巻き込む力がなければ、政治も企業も迷走してしまいます。

2015.07.18

コメント(0)

-

今日の言葉

人のためにコツコツ働くと巡り巡って仕事もうまくいく松下幸之助は新興宗教の本部に連れて行かれたとき、素晴らしい本殿や信徒の宿泊のための建物がずらっと並んでいるのを見てびっくりした。「短い間にこんな立派なものを建てたが、財源はどこにあったのか、どうして建てられたのだろう」という思いが頭から離れなかった。考えに考えた末、「今まで、どうして銭を儲けようか、どうして自分の会社を大きくしようかと焦ってきたが、それは間違っていた。銭儲けなんぞは考えんでもええ。世の中の大勢を喜ばせさえすれば、金は自然に入ってくるのだ。これからは、自分の電器事業を通して、社会の大勢のみなさんに喜んでもらえる会社にならねばならぬ。それが自分の一生の事業だ」と気付いたと言う。事業も仕事も、元々人に喜んでもらいたい、人の苦を和らげて上げたいという慈悲の実践で成り立っています。それを徹底的に実践すれば、仕事は上手くいきます。

2015.07.17

コメント(0)

-

今日の言葉

どんな苦しみに遭っても 前向きな心を持ち続けていれば 必ず道は開けていく誰にでも、20歳~35歳、35歳~50歳、50歳~65五歳の三つの年代に、それぞれ一度ずつ、その人の人生を飛躍させるチャンスが平等に訪れるという。常に自分の人生に前向きで好奇心とハングリー精神の旺盛な人は、最初のチャンスばかりか次のチャンスも手にする確率が高い。だが、若い時から冒険を避け安定と安全を望む人は、折角のチャンスを見逃してしまう。30代後半になって「このままの人生でいいのか」と現状に疑問を持ち、冒険をしてみようと前向きな心境になった人は、二度目のチャンスをつかむ可能性がある。唯我独尊の世界に浸りきっている人は、自分の人生をもっと飛躍させるチャンスがあることに気づかずに終わる。終わりよければ全てよし、三度目のチャンスをつかんだ人は、幸せに一生を終えることができます。それには、利他の精神に目覚めて慈悲の心を実践することです。自分の人生を思い返しても思い当りますね。

2015.07.16

コメント(0)

-

今日の言葉

約束は1日も違えてはならない 諸葛孔明蜀の孔明は、北方の魏と戦うために、全軍を2つに分けて100日交代で戦場に赴く制度を作った。約束の日目が近づいてきとき、「魏軍が総攻撃の態勢で、ここへ攻めてきます」という情報が入ってきた。少しでも兵力が欲しい蜀軍の幹部は、「交代どころではありません。しばらく延期して、全員で敵の攻撃を防ぎましょう」と提案したが、孔明は「約束は、1日も違えてはならない。予定通り、任期を終えた兵は、すぐに帰るように」と命じた。帰還予定の兵は、孔明の心を知ると、「それほどまで、我々を思ってくださっているのか」と、皆涙を流して延期を願い出て踏みとどまり、魏の大軍に反撃を加え、数日の間に、敵を遠くへ退けてしまった。孔明は、「私が、多くの大将を用い、数万の兵を動かすことができるのは、信義を守っているからである。信義を失っては、大きな力を出せなくなる」と言った。

2015.07.15

コメント(0)

-

今日の言葉

ウツとは人が疲労しきった状態のことである疲労しきった状態とは、生きるためのエネルギーが空っぽになった状態エネルギーが枯渇すると、心と体が緊急モードに切り替わり、悲しみや不安、怒りなど様々な感情を多発的に発動させます。悲しくもないのに涙が出たり、疲れているのに不安でソワソワしたり、わずかなことで激昂したりと、自分の感情をコントロールできなくなります。現在ウツで通院している人が100万人を超えていて、とくに30代から40代のウツが急増しています。困難にぶつかったとき、「我慢するんだ」「人に頼ってはいけない」「何でも完璧にやらなければ」などと我慢せずに、人の助けを借りて別の道を探すことです。とくに、気合いや根性を大事にしてきた心の強い人ほど、意識的な切り替えが必要です。ウツ状態は、心の骨折と考えることです。骨折したスポーツ選手が1シーズンをかけてリハビリするように、焦る気持ちや休むことへの罪悪感をすて、1年単位での復調を目標にすることです。

2015.07.14

コメント(0)

-

今日の言葉

誰かが成功すると人はその運の良さを羨むだが他人が成功した理由を運の良さに帰結させる人間は永遠に成功を手にすることはできないバレンタイン千葉ロッテマリーンズ監督は、「私の考える良い選手というのは、きちんと準備ができているかどうかがポイント。バッターであれば、相手投手の研究をし、そのデータをしっかりと自分のものにして試合に臨むことができるか。ピッチャーであれば相手打者の苦手コースを知り、それを踏まえて配球を考えられるか。つまり、準備ができるかどうかということ」と言った。優秀なビジネスマンであるためにも、自分の能力を生かすためにしっかりと準備することが大切です。その日の仕事が確実に行われ、最高のものとなるように考え、事前に準備をしっかりとすることです。上司は、部下のためにそういう環境を作るのが仕事です。その両方がかみ合ったとき、本当に良い仕事ができるはずです。どんなに大きなチャンスがあったとしても、準備ができていない人間は、チャンスに手を触れることすらできません。

2015.07.13

コメント(0)

-

今日の言葉

話を聞いて、とりあえずやってみてそれからこれは自分に合うかどうか判断するこれができる選手は強くなります 魔裟斗格闘家の魔裟斗は「話をよく聞く素直な選手は強くなります。反対に、誰のアドバイスも聞かない自分勝手な選手というのは、いつまで経っても自分の欠点がわからず、修正もできないので、バランスのいいファイターになれません。心技体、どこかに弱点をもった選手が世界チャンピオンになれるはずがない」と言う。サッカーの三浦和良選手は「日本代表でバリバリやっていた20代の頃なんて、チャンとできていたか心配になる。サッカーも、何が正解で何が間違いというものじゃない。だからといって何でもOKというわけじゃない。基本ができていないと何をしてもダメ。基本をしっかり押さえたうえで、自分の色を出して楽しむ。それが一番難しいことなんだ」と言うが、せっかく潜在能力がありながら、人の話を聞かないために大切なことに気づかず、自ら道を閉ざしてしまう選手も多いようです。これは、何事にも当てはまることだと思います。

2015.07.12

コメント(0)

-

今日の言葉

自分の失敗談ができるようになったら一人前「人生というのは、雨のあとには必ず晴れがやってくる。つまり、何か失敗したからといって、それでダメということはない。失敗から学ぶこともあり、成長の糧になる。失敗も人生の大切な一部なんですよ。だから、いつでも自分自身を信じて、少しくらいのリスクを冒していい。それによって色々な機会に恵まれることもできるでしょう。人生はたくさんの驚きと、希望に満ちている。ほら、私の人生がいい例でしょう」とトルシエ監督は言いました。また、「人間というものをよく知っている人ほど、自慢話などしないものです。そして、自分のことを話題にして話をするときには、自分がヘマをしたり、失敗した話をするものです。これは、自慢話とは逆に、自分が“笑い者”になったり、“同情される立場”になることを演出することで、相手の優位性や自尊心を満足させることになるからです」とも言う。

2015.07.11

コメント(0)

-

今日の言葉

挫折のない人というのはありえないもしそういう人があったとしたら人間として実に魅力がないヴィセル神戸の宮本恒靖は、「私のサッカー人生はプロですぐには試合に出られなかったり、やっと出たと思ったら外国人選手にポジションを取られたりと、挫折の連続。成功体験も大事ですが、挫折を乗り越えた人こそ伸びるし、むしろ糧となっているのは“やられた”という苦い経験です。若い人には失敗を恐れずに色々なことに挑戦してほしい。(中略)どんどん失敗をしたらいい。新しい環境に身を置くからこそ見えてくるものが必ずあります」と言う。挫折したことのないという人がいるとしたら、自信満々で周りに対する思いやりがないとか、非常に自己中心的であるとか、人間として実に魅力がないと思いませんか?挫折というのは人間にとって大切なもので、その人自身にとってもいろいろな人生の見方の重層性みたいなものを与え、その人を濃厚にしていくはずです。挫折というか、自分への幻滅の時間をもつことは大切だと思います。

2015.07.10

コメント(0)

-

今日の言葉

結果ではなく目標を立ててそれに向かって頑張るという姿勢が大事 桑田真澄結果ではなく、自分なりの目標に向かって努力することこそが大切です。早く成長する人もいるし、後から伸びる人もいるから、人と競うことはありません。自分のペースで、自分らしくやっていくことです。自分の目標を立てて、そこに向かって努力している限り、前向きな気持ちになれ、そのプロセスに幸せを感じるはずです。成毛眞インスパイア社長は「どうせ目標を設定するなら、とにかくスケールの大きなゴールがいい。たとえば、“この会社の社長になってやる”とか、面白いじゃないですか。前人未到の目標なら、あらゆる選択肢が視野に入りますから。いずれにしても大切なのは、将来の目標に縛られるような、小さな生き方をしないこと。仕事でも人生でも、いまを精一杯生きてほしいですね」と言う。この頃の若者はゆるく生きるのが流行りだが、あえて自分に圧倒的な負荷をかけて挑戦してみるのも一つの生き方かと思います。たった一度の人生だもの、自分の可能性を精一杯試してみたいものです。

2015.07.09

コメント(0)

-

今日の言葉

20代は千本ノックが大切そうしたベースづくりをせずに自分ブランドを築いた人なんて一人もいません黒坂登志明ポルシェ・ジャパン社長は「若いときというのは勘違いしがちだが、30歳までは半人前で、自分は小僧なんだってわかってなきゃいけない。MBAを持っている、ハーバードを出た、それがどうしたの。部下に持ったことあるけど、ビジネス経験がないと大して役に立たないね。もっと謙虚にならなきゃいけない。大事なのは、20代では徹底的に自分の基礎力をアップするんだという意識です。実践で磨き、独学で磨くんです。必死でね。それから30歳を過ぎたら、厳しい経験をする。一流の経験と言ってもいいかもしれない」と言う。建築家の安藤忠雄さんも「20代なんて、暗闇の中。そこを自分なりに走っていけばいい。他人を面白がらせるには、他人ができることをやってもしょうがない」と言うが、20代には目の前の仕事にとことん打ち込んで、プロとしてやっていくための武器を体得することです。

2015.07.07

コメント(0)

-

今日の言葉

心を強くするには今の自分の実力でできることをどれだけ長く続けたかその継続時間の長さに比例して強くなる原田隆史天理大学人間学部講師は、「難しいプロジェクトに挑戦し、成功することが心を強くする、つまり心の強さは成し遂げたことの難しさに比例するのだ」と思っていたが、それは間違いで上記のことに気づかれたそうです。エベレスト登頂に成功した登山家は「登頂した瞬間、気が抜けてしまいました。だが、登頂したとき、僕の心は確かに強くなっていた。登頂するためのプロセスの中で強くなったのです」と答えていたが、エベレストに登るための計画を立て、それに従って懸命に過ごした「毎日の努力の継続」が、心を強くしたというわけです。心を強くするとは、いまの自分の力でやれることを決めて毎日欠かさず継続することです。どんなに小さなことであっても「毎日必ずやる」と決めたら、一日たりとも休まずきっちりやり遂げて一日を終える。それを続けているうちに自信となり、驚くほど心が強くなっているはずです。

2015.07.07

コメント(0)

-

今日の言葉

三流の選手には称賛や非難の言葉をかけず無視二流の選手には称賛の言葉を掛けて伸ばす一流の選手には厳しく接して非難する 野村克也自信が持てないでいる未熟な部下ほどぼろくそに叱り、成績の良い部下はチヤホヤする上司が多いが、これでは、前者は益々自信を失ってダメになり、後者は自信過剰になってチャレンジ精神を失ってしまいます。日本電産の永守重信さんは、新入社員が初受注したときは同行して受注先に挨拶に行き、その道中の車や電車の中で受注できたことを一緒に歓びほめたといいます。でも、甘いだけの馴れ合いでは、人は真剣に動かず、強い組織も作れません。相手が新人であれば、最初は10回ほめて1回叱るくらいから始め、徐々に褒める回数を減らして叱る回数を増やしていき、逆転させるまでには最低で3年ぐらいかけるそうです。叱り方も、緩めから入ってだんだん厳しくしていくことです。こうした過程で、叱った相手の反応を注意深く観察し、逆効果であれば反省してほめ方や叱り方を考える必要があります。

2015.07.06

コメント(0)

-

今日の言葉

小才は縁に出会って、その縁に気づかず。中才は縁に気付いて、その縁を生かさず。大才は袖すりあう縁をも生かす。 柳生家家訓西濃運輸を興した田口利八は郷土の代議士大野伴睦から「人生では色々な人から恩を受ける。恩を受けたことは絶対に忘れてはならん。そうすれば必ず志を達することができる」と言われたそうだが、この世は自分一人では何もできません。出会いの恩を忘れないことです。バブル期に成功した青年経営者が「自分は高卒だが、人よりも一生懸命に努力したから成功し、大卒の皆さんよりも良い生活をしている。それは皆さんよりも努力したからです。成功するか否かは99%以上が努力で、運は1%以下もない」と後援会で得意げに話していたが、バブル崩壊と共に会社は潰れてしまいました。努力したから成功したという一面も確かにあるが、努力するだけで成功するなら簡単です。努力したという原因と成功したという結果の間に、多くの善い縁があったことを知り(=知恩)、それに感謝する心が大切です。私は「大きな成功=能力×努力×運=人との縁」だと言っているが、松下さんは9割は運=人の縁だと言って見えました。

2015.07.05

コメント(0)

-

今日の言葉

良いことだと分かっても実行しない好機が来ても決断をためらう悪いことだと知りながら改めようとしない 中国古典『六韜』(リクトウ)周の文王が「政治がダメになる原因は何か」と尋ねたとき、軍師の太公望が答えた内容だが、今に通じる原理原則です。これは、政治だけではなく何事にも通じます。例えば、健康には低カロリー食と運動が良いことは分かっていても、決断し実行し続ける人は少なく、男性50代以上では52%以上、女性60代以上では27%以上もの人がメタボです。その結果、高血圧予備軍が3900万人、糖尿病予備軍が1620万人もいます。ここがチャンスだと分かっていても、なかなか決断できない人も多い。いい話を聞いたときもそうです。「いい話を聞きました」と言うだけで、その後の実践がありません。知っていても、行わなければ知らないのと同じで、何も変わりません。下手に知識だけ持っていると、「そんなことは知っている」と人の言葉に素直に耳を貸さなくなるほうが問題です。何事も、決断と実行が大切です。

2015.07.04

コメント(0)

-

製本しました

以前 掲載した高齢者向けの原稿を整理し製(200冊)本に出しました。ご希望の方にはお分けいたします。第1章 惜しむに足る命とは第2章 健康年齢を伸ばす第3章 心のアンチエイジングが大切第4章 ハッピーエンディングに向けて番外 根本仏教の教え

2015.07.03

コメント(0)

-

今日の言葉

いつでも意見が一致するような人間が二人いるときは一人は余分である 米企業家ウイリアム・リグリーJrアメリカのある駅には二つの時計が掛かっているのだが、これがいつも別々の時刻を指しています。乗客が駅長に「なぜ合わせておかないのか」と食ってかかると、駅長は「二つとも同じ時間であれば、時計は二つもいりません」と答えた。もちろんジョークだが、違いを大切にするアメリカらしい話です。人間の場合にも、特に日本では他と同じことを求めがちです。でも、孫悟空のように全く同じ人間が二人いるとすれば、どちらか一人で十分だと思います。人間は、違っているからこそ、逆に存在価値があるわけです。私たちは、どうも他人と違っていることを苦にする傾向があります。そのために、変わっていることを悪いことだと考え、自分を他に合わせようとしたり、他人が自分に合わせることを無意識のうちに期待しています。違うことこそ、大切にしたいものです。

2015.07.03

コメント(0)

-

今日の言葉

悲観すな 千里も一歩 いざゆかん 木村泰山どんな遠大な夢であろうと、千里の道も一歩からで、「今日の一歩」を積み重ね続ければ大抵のことはやがて実現します。最初の一歩がとにかく大切で、その一歩を進めることができたら、夢の50%は達成していると言っていいでしょう。残りの50%は継続に尽きます。宮本武蔵は「千里の道も一足宛運ぶなり。千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」言い、徳川家康も「人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。不自由を常と思わば不足なし。心に望み起こらば困窮したる時を思い出すべし。怠らず行かば千里の外も見ん。牛の歩みの遅くとも」と遺言を残しました。芸事でも何でも3年間(1万時間)脇目もふらず一所懸命にやれば、一応なんとなく形の真似はできるようになります。しかし、金の取れる真のプロ、心技体の三位一体が完成するには30年の歳月を要します。

2015.07.02

コメント(0)

-

今日の言葉

「運が悪かった」と嘆いたら進歩はない 武田信玄私たちは、ともすれば物事が思う通りにいかないと、「運が悪い」と片づけてしまう傾向があります。自分の思慮が足りないとか、もう一歩の努力が足りないことを運命のせいにして、「どうしょうもない」とか「今年は厄年だから」、「干支回りが悪いから」などと言いがちだが、それに飛び付いた方が楽だからです。よく考えてみると、大安や仏滅、鬼門や恵方にしても、人の心が作り出した迷信に過ぎず、そんなものに何の根拠もありません。とにかく、すべて「自分の力ではどうしょうもない」と思う方が楽だから、それで自分の気持ちを慰めて甘えているだけです。静かに、自分の心に「諦めはないか、甘えはないか」と問うてみるとよい。運がないと嘆いていた人が、日の出と共に起きて規則正しい暮らしを始め、近所付き合いもするようになり、真面目に働き出したら、毎日が健康で清々しく運も上昇してきたそうです。さあ 今日から下半期が始まります。うまくいかないことも運のせいにせず、自分に原因を求めて運を開いていきましょう!

2015.07.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

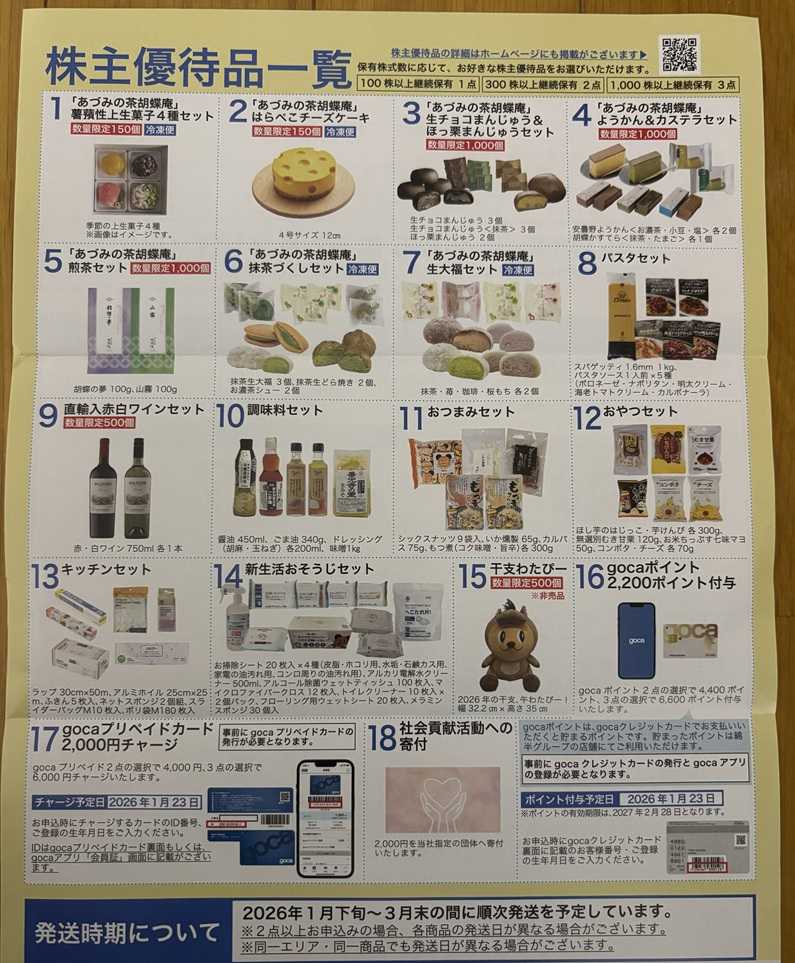

- 株主優待コレクション

- 綿半ホールディングス (3199)の株主…

- (2025-11-19 07:00:07)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- BF SALE 開始2h 全品20%OFF❤ペアマノ…

- (2025-11-19 08:54:22)

-

-

-

- ひとりごと

- 僕が死のうと思ったのは

- (2025-11-19 09:42:49)

-