2005年07月の記事

全57件 (57件中 1-50件目)

-

うかつな十年一昔 CHRONICLES #197

1987年の時点から"the previous ten years"をディランは振り返っています。-------------------------------------------------------I also knew that I had written perfect lyrics to complement the style of music that I played. The previous ten years had left me pretty whitewashed and waseted professionally.-------------------------------------------------------自分が演奏する音楽のスタイルに合わせて曲を書いて、うわっつらをごまかしてきたと言っています。"whaitewash"というのは、壁や天井などの上塗りに使う白い鉱滓、「のろ」のことですね。ちょうど私がディランを聴いていなかったころのことなのでよくわかりませんが、オフィシャルサイトbobdylan.comで、その時期のアルバムタイトルを見てみましょう。 →bobdylan.com: Albumsう~ん。順番をひっくりかえしてみましょう。まず、"the previous ten years"より前の時期。私が同時代に聴いた、私にとってのボブ・ディランです。私の耳に馴染んでいるだけでなく、傑作と呼んでいいアルバムが多いと思います。-------------------------------------------------------Blood on the Tracks - 1975The Basement Tapes - 1975Desire - 1976 Hard Rain - 1976-------------------------------------------------------次が、おそらく該当する十年間。オフィシャルサイトでも、ジャケット画像でちょうどこの部分が区切られています。私は"Slow Train Coming"のLPを買ったのですが、それでディランを「卒業」してしまいました。世に「ゴスペル3部作」という言葉があるようですが、その最初のところで私はくじけてしまったのです。-------------------------------------------------------Street Legal - 1978At Budokan - 1979Slow Train Coming - 1979Saved - 1980Shot of Love - 1981Infidels - 1983Real Live - 1984Empire Burlesque - 1985Biograph - 1985Knocked Out Loaded - 1986Dylan & the Dead - 1988Down in the Groove - 1988-------------------------------------------------------そして1989年に"Oh Mercy"が発表されるわけです。まだディランの真意はわかりませんが、この十年うまくいかなかったことが解決できるような啓示を受けたようなんですわ。ディランはまるで「うかつな十年一昔[(c)中山ラビ]」のような言い方をしていますが、その部分を別に隠そうとするわけでもありません。そんなことをするぐらいだったら、初期のフォーク時代のアルバムなど再発しませんわな。岡林信康さんも、過去をなかったことにするのではなくて、昔のアルバムをまたちゃんと復刻してもらいたいなと思います。それが歴史に対する、あの時代に対する岡林さんの義務なのではないでしょうか。

2005.07.31

コメント(6)

-

帰郷 CHRONICLES #196

ウィスキーのボトル一本空になるような理由というのが、どうも他人にははかりしれないことのようです。-------------------------------------------------------Prior to this, things had changed and not in an abstract way. A few months earlier something out of the ordinary had occurred and I became aware of a certain set of dynamic principles by which my performance could be transformed.-------------------------------------------------------抽象的にではなく、つまりまったく具体的な演奏の技術として、ディランは自分の演奏を変えるような、ある原則に気づいてしまったのだそうです。「血の轍(Blood on the Tracks)」(1975年)や「欲望(Deisre)」(1976年)という傑作アルバム(だと思います)を生み出した後、ディランはいったい何をやっていたのでしょうか。私はその時期のディランをあまり知りません。前段落で"my complete recordings on disc for years"と書いているので、アルバムの録音そのものには満足していたようです。でも、気持が歌から離れていってしまったのです。なおかつ、演奏(歌唱)の技術的な問題として、あることに気づいたというのです。既に頂点を極めたように見えるディランが、本当にそんな技術的な問題を抱えていたのでしょうか。その具体的な点をまだ読んでいないのですが、実は他に問題があった部分を、技術的な問題だと考えようとしていたような気がします。ここで、好きな詩の一節を思い出しました。中原中也「帰郷」の結びです。-------------------------------------------------------あゝ おまへはなにをして来たのだと……吹き来る風が私に云ふ------------------------------------------------------- →帰郷前回のタイトル「歌のわかれ」は、中野重治さんの小説から採ったものです。短歌的叙情に対する「わかれ」とディランの「クロニクルズ」はまったく関係がないのですが、ディランは昔の自分の歌に、とっくに別れを告げていたのだなあと連想したのです。だからいつまでも「時代は変わる」や「風に吹かれて」を歌ってくれとせがまれても、困っただろうなと想像できます。

2005.07.30

コメント(8)

-

海賊によろしく #3

件の香港厨房君ですが、素直にリンクを切ったので、夕陽画像を元に戻しました。壁紙の画像もまずいと思ったのか、変えてました。この間、彼のblogのアクセス数は妙に増えていたので、やばいなと思ったのでしょう。なんだかあっけなくて、ちょっと寂しい気もします。

2005.07.29

コメント(8)

-

歌のわかれ CHRONICLES #195

→[ I Love Sunset! 夕陽が好き!]私にとって80年代のディランは空白だったと書きましたが、忘れておりました。トム・ペティとのツアーのライブ盤は買っています。ただ、どちらかというとトム・ペティ&ハートブレーカーズを聴きたかったからのような気がします。"New Morning"(1971年)を録音した時と同様、80年代のディランは何か壁にぶつかっていたのですね。「歌の内なる魂というものを捕まえていない」ということに関して、ディランの記述は続きます。おもしろい描写です。-------------------------------------------------------The intimacy, among a lot of other things, was gone. For the listeners, it must have been like going through deserted orchards and dead grass. My audience or future audience now would never be able to experience the newly plowed fields that I was about to enter. There were many reasons for this, reasons for the whisky to have gone out of the bottle. 他にも数多くのことがあるのだが、歌に対する親密さというものがなくなっていた。聴く者にとっては、荒れ果てた果樹園や枯れ草の中を通り抜けるようなものだったにちがいない。聴衆や、未来の聴衆は、僕が今まさに入ろうとしている、新しく耕した畑を経験することなどけっしてできないのだ。これには多くの理由があった。ウィスキーの瓶が空になってしまうほど、たくさんの理由があった。-------------------------------------------------------本人が何を言いだそうと、ディランの歌詞は詩だし、散文も十分に詩的でおもしろいものです。ディランという人は言葉が生み出す具体的なイメージをとても大切にしているようです。だから、こんな表現が出てきたら、本当にいちいち荒れ果てた果樹園や荒れ野を思い浮かべて、一緒に楽しんだ方がいいのだと思います。私が母語ではないアメリカ語で書かれたディランの文章を読む時は、かえってそのひとつひとつにじっくりとつきあえるようです。翻訳で読むと、これぐらいは0.5秒ぐらいで読みとばしてしまうことでしょう。もちろんべたべたと日本語に直して読んでいくわけではありません。最初のところは、ああ、"intimacy"がなくなったんだなあと読んでいくわけです。「歌に対する親密さ」という訳は良くありませんね。自分が作った歌が、よそよそしく感じられるようになったのでしょう。"intimacy"ですが、特に男女の仲に関して使われたりします。あの「親密さ」です。形容詞の"intimate"はクリントン大統領の不倫もみ消し疑惑を捜査していたスター独立検察官の報告書(The Starr Report)に"inappropriate intimate contact"なんて言い回しで出てきました。 →Full Text of the Starr Reportそうそう、菅野ヘッケル先生の翻訳が手元にあるではないですか。該当箇所を見てみましょう。-------------------------------------------------------とりわけ、自分を大きくかかわらせて歌うということができなくなっていた。-------------------------------------------------------う~ん、なるほど。以前流行った「超訳」まで行ってしまってはダメだと思います。このぐらいならまずまずいい感じといったところでしょうか。

2005.07.29

コメント(6)

-

オー・マーシー CHRONICLES #194

さて、第4章"Oh Mercy"です。なるべくディランの生の文章以外の情報を耳に入れないようにしていたのですが、月刊プレイボーイも買っちゃったし、WWWでもディランの名前を見かけると斜めに読んだり、いかんですなあ。さすがにこの章はアルバム"Oh Mercy"を作る時の話だというのが、わかっちゃってます。60年代初頭のニューヨークを描いて、70年代初頭の"New Morning"の話があって、今度は80年代後半。なんだ、ちゃんと「年代記」になってるじゃないですか。 →bobdylan.com: OH MERCY(1989) 私はただでさえディラン知らずなのですが、80年代は完全に空白の時代です。このアルバムが出た時には、私は東京で食うや食わずの生活をしておりました。下請けで本を作ったり、雑誌の原稿を書いたり、なんとか生きていけるだけのお金しか手に入らなかったので、CDなんてなかなか買えませんでした。仕事仲間で吉祥寺に暮らすハルホ氏(仮名♂)というおじさんがいました。私よりほんの少し年上。私同様にごくビンボーでしたが、下駄屋やMANDALA-2にはよく出かけているようでした。このハルホ氏が、興奮して言いました。「ディランの新しいレコードが出るんだよ!」一緒に喜んでほしかったのでしょうが、私の反応はいまひとつでした。私はもうボブ・ディランの新譜を聴かなくなっていたのです。今考えれば、あれが"Oh Mercy"だったんだな、というアルバムです。さて、ディランの言葉に戻りましょうか。1987年のことだそうです。日本では『サラダ記念日』や『ノルウェイの森』が売れて、日本シリーズで西武ライオンズが読売巨人軍を破って優勝しています。ディランは事故で手に怪我をしていました。春に連続ステージがあるけれど間に合うかどうかわからないと書いているので、年頭のことですね。-------------------------------------------------------The public had been fed a steady diet of my complete recordings on disc for years, but my live performances never seemed to capture the inner spirit of the songs -- had failed to put the spin on them.もう何年もの間大衆は僕から着実に、完璧にレコーディングしたディスクという献立を食わされていたのだが、僕のライブ演奏は歌の内なる魂というものを捕まえてはいないようだった。歌の上で空回りしているみたいだった。-------------------------------------------------------おやおや、どうしたんだ、ディラン御大。こと歌に関してはとんでもない自信家だったのではなかったでしょうか。

2005.07.28

コメント(8)

-

鰻の死滅する日

台風一過。いかにも夏休みという青空が広がっている。暑いなあ。明日は土用丑の日だ。鰻でも食うか。だいたいこの時期は毎年ウナギ~と思い、平賀源内さんを思い出すのだ。 →ドラマの歴史:天下御免本草学者、蘭学者、作家にして発明家の源内さんは、本邦初のコピーライターにしてCMソングライターということにもなっている。実際に鉱山開発をしたり、火浣布を作ったりしているので、学者というよりも文字どおり山師のような人だったのだろう。 →Wikipedia: 平賀源内火浣布というのは石綿、今報道されているアスベストのことだ。そういえば、目黒のアスベスト館は2003年に閉鎖されたそうだ。知らなかった。 →土方巽記念 アスベスト館この「アスベスト館」という名前は60年代に土方巽さんが付けたそうだが、どうも名前が気持悪かった。私は70年代後半には、アスベストが発癌性が高いということを知っていたことになる。その頃使用禁止になったのだと思い込んでいたのだが、それは間違いだった。 →Wikipedia: 石綿鉄腕アトムと一緒に育った私の子供時代はだいたいみんなが科学少年だったりしたので、小学校の理科室が大好きだった。週1回の「クラブ活動」の授業の時は理科室におしかけてずいぶん勝手な実験をやらせてもらった。ガスバーナーはなかったので、アルコールランプ。三脚の上に石綿付金網を載せた。懐かしいな、石綿付金網。これももうとっくになくなったのかと思ったら、小学校の授業案のようなサイトによく出てくる。新しいものは石綿部分がセラミック製らしいのだが、見分けられるものなのかしら。

2005.07.27

コメント(12)

-

ボブ・ディランとプロテスト・ソング #2

台風による豪雨の中、近所の郊外型書店に寄って『月刊プレイボーイ』9月号を買ってきました。おお、もう9月号ですか。500円の図書券2枚を出しておつりを貰ったので、ちょっと得した気分。この図書券、なくなるんですね。もう図書カードの販売しかしていませんでした。小学生の時、何かの折に先生から貰った図書券で、ファーブルの『昆虫記』を買いました。あの頃はおつりが出なかったので、小銭を足して買ったように覚えています。しかしまあ久しぶりにこういう雑誌を買ったので、広告が新鮮です。表4がスバルのNew IMPREZZA、表2は見開きでケンウッドのHDDカーナビ。おお、やっぱり車なんだなあ。それから濱田酒造「海童」。ほぉ、芋焼酎。そじゃない、そじゃない、特集の「ボブ・ディランとプロテスト・ソング」が読みたかったんだわさ。p.22からp.57まで、ほとんどがフルカラーで、写真の持つ迫力がすごいなあ。何年ぶりかで映画館に出かけたみたいだわ。私はボブ・ディランに関する「常識」みたいなものがないので、北中正和さんの「ディランが駆け抜けたプロテスト・ソングの時代」は、勉強になりますな。わはは。菅野ヘッケル御大も1ページ書いてます。実は森達也さんが何を書いているのか読みたかったのです。[特別寄稿]「新宿西口フォークゲリラが残したもの」「日本のプロテスト・ソングはどこへ行った?」小室等さんへのインタビューを軸に書いている。-------------------------------------------------------「でも……小室さん、ピート・シーガーはもう聴かないでしょう?」一拍をおいてから、「聴かない」とつぶやいて、小室は頬の片側に微笑を浮かべる。-------------------------------------------------------アメリカ生まれのプロテスト・ソングからの決別から、本当に日本の歌が生まれてきたのならそれはそれでいいことじゃないかと思う。でも、「新宿西口フォークゲリラ」を中心に据えるのはどうなのかな。森達也さんは私と同年生まれなので、「1968年~72年の新宿と音楽」に関しては私と同様に少し遅れてきた少年だったと思う。彼らが本当に歌を歌いたかったのなら、どこででも歌えたはずだ。フォークゲリラは歌の問題ではなくて、運動の問題だったのではないだろうか。この社会では、歌が滅びつつあると、森さんは言いたいようだ。少なくとも、メジャーの放つヒット曲から、詞は消えつつあるように見える。日本にはピート・シーガーもウッディ・ガスリーも現われなかった。ニール・ヤングも現われない。もちろん、「僕はプロテスト・ソングなど作ったことはない」とうそぶく、ボブ・ディランも現われないのだろう。で、いきなりセンターフォールド(折り込み見開きページ)に飛んで驚きました。そうだ、「月刊プレイボーイ」を読んでいたのであった。

2005.07.27

コメント(8)

-

台風娘がやって来た

幻泉館地方では、午後3時過ぎにはもう台風らしくなくなってしまった。普通の小雨。夕方には雨も上がって、西の空にはおもしろい雲が出ている。去年はこんな感じで浜に出たら、雲の隙間から鮮やかな夕焼けが見えた。この台風7号には、BANYAN(バンヤン)というアジア名が付いているのだそうな。台風の名前といえば、私の生まれる前だが、「ジェーン台風」というのはよく耳にした。でも、人の名前より御当地「狩野川台風」のように、地名が付いたやつの方がおなじみかな。 →Wikipedia: 台風ところで自民党の鳩山邦夫議員の夫人は、昔高見エミリーさんという女優さんだった。少女マンガ雑誌の表紙を飾ったモデルさんとしての方が有名だったかもしれない。この人が主演したドラマがあって、長いこと「エミリー台風」と間違えて記憶していたのだが、さっき検索したら、「台風娘がやって来た」というドラマだったらしい。 →[台風娘がやって来た]

2005.07.26

コメント(4)

-

海賊によろしく #2

私の画像に直リン張った自称アーティスト君ですが、あまりメールのやりとりなどしたくないので、元画像に文字を入れることにしました。こんな感じです。過去日録で表示される画像もこれになってしまうのですが、まあ古いからよかっぺ。香港の厨房君(ツェ・テリー?)が気づいて消したら、元に戻します。それまではこれで晒しておきましょう。【追記】元にもどしました。な~んだ、つまんないの。

2005.07.26

コメント(10)

-

青空

午後6時過ぎに浜に出た。空は厚い雲に覆われていたのだが、少しは西の空が赤くなったりするのだ。散歩に来ている人達は結構たくさんいた。数回シャッターを押すと、雨が降り始めた。車に戻ると、豪雨になった。あわてて傘をさして帰途につく人達がいた。ああ、青空。夏の青空はどこへ行ったんだ。 ♪ 人は 誰でも ココロに 青空を ♪ 胸に いつでも 青い空 抱いてる郷(サト)ちゃんの声が教えてくれる。そうだね、僕はいつも胸に夏休みの青い空を抱いてる。買い忘れていた上々颱風の新譜が届いたのです。坂上紅龍は保坂展人議員と同じ年で、1955年生まれだったと思う。私はちょい下で同世代。だからなのか、紅龍のセンチメンタリズムというのは、なんだかしっくりくるのです。ただ、今回のアルバムは映美ちゃんや郷ちゃんの曲が入っています。新基軸。ライブを見ていればあんまり変わらないような気もするだろうけど、「上々颱風」になってから15年。さすがに音もだいぶ変わってきました。特にアルバム冒頭の映美ちゃんの2曲は新しい上々颱風という感じがします。"Amazing Grace"ご存知ですよね。あれを「レレレ」という歌詞で歌ってみてください。そんな曲が1曲目「月夜のらくだは泣いてるだろか」です。「アイアイニ、」はなんだか映画の『攻殻機動隊』で使われていたコーラスに、途中からスティールドラムが入るといった感じです。「いつか晴れた朝に」はヒットしてもおかしくない、紅龍らしい曲です。8月は富山県南砺市や映美ちゃんの故郷山形県酒田市でコンサートがあるようです。ライブが楽しいバンドなので、お近くの方はぜひ出かけてみてくださいな。 →上々颱風 official website上々颱風『Shang Shang A GoGo!』1. 月夜のらくだは泣いてるだろか2. アイニアイニ、3. いつか晴れた朝に4. 夢みつつ高く翔ばせ5. 二人をのせチャイな6. 東京の夜7. 帰って来たダンディ8. 張り扇の薔薇9. ヒマワリの海10. お楽しみはこれからだ11. 青空〈パーソネル〉西川郷子白崎映美紅龍渡野辺マント猪野陽子西村直樹ゲスト:太田恵資(バイオリン)ところで哺乳類のヒナですが、元気ですよ。このごろは家に入らずに外でごろごろしていることが多いので、なかなか被写体になってくれないのです。

2005.07.26

コメント(8)

-

破壊せよ、とアイラーは言った

今年の春一番でアルバート・アイラーの「ゴースト」を演奏した人達がいました。 →春一番 第4日 #1好きな曲をやってくれたのは嬉しかったんですが、アイラーも様式になってしまったのかと、複雑な気持でした。でも、たとえば70年代のジャズ喫茶で、わかったような顔をしてとっくに死んでしまったアイラーやコルトレーンやドルフィーのレコードを聴いていた時よりも、初夏の野外音楽堂で生演奏を聴く方が「ジャズ」なんだよなあ。こんなことを思い出したのは、リンク先のマリィ ジョー ♪さんのところで「破戒」という言葉を見かけたからです。字が違うがな。でも、「破戒せよ、とアイラーは言った」もいいじゃないかと思ったのです。画像は、何年ぶりに引っ張り出したかというレコードのジャケットです。「混迷と萌芽の60年代」という廉価版のシリーズで買ったアイラー。1964年の録音を、70年代に聴いていたんです。解説を慶応大学の鍵谷幸信さんが書いているのが、時代ですな。ALBERT AYLER(tenor saxophone)DON CHERRY(cornel)GARY PEACOCK(bass)SONNY MURRAY(drums) →アルバート・アイラー/グリニッチ・ヴィレッジのアルバート・アイラー

2005.07.25

コメント(2)

-

夜明けのMEW CHRONICLES #193

こうして1970年10月21日に、アルバム"New Morning"が発売されました。そう、国際反戦デーですね。邦題では『新しい夜明け』となっているようですが、私にはあまりなじみのないアルバムでした。もっと古い「フォークの王」や、逆に同時代に聴けた"Desire"のようなものの方がよく知っています。 →bobdylan.com: NEW MORNING(1970)-------------------------------------------------------Some critics would find the album to be lackluster and sentimental, soft in the head. Oh well. Other would triumph it as finally the old him is back. At last. That wasn't saying much either. I took it all as a good sign.-------------------------------------------------------"lackluster"というのは、輝きやツヤがないという意味です。批評家連中の言うことなど、とっくに予想できてしまう。酷評されようが、昔のディランが戻ってきたと大歓迎されようが、どうでもいいという気になれた。それが重要だったのでしょう。このアルバムは現実のアメリカに何も影響を与えるものではないけれど、自分にとっても確かに"comeback album"になったと書いています。このアルバムの元になったマクリーシュの劇「スクラッチ(Scratch)」は1971年5月6日にブロードウェイのセント・ジェイムズ・シアター(St. James Theater)で上演され、その二日後の5月8日に終演となりました。興業的には失敗作だったのでしょう。 →St. James Theaterこれで第3章が終わりました。章立てだと五分の三が終わったのですが、ページ数だとちょうど真ん中あたりです。

2005.07.25

コメント(4)

-

愛と恐怖のファシズム CHRONICLES #192

私はまったく知らないのですが、どうも今は記憶術で売っているらしいハリー・ローレイン(Harry Lorayne)という人は、ベストセラーを連発する有名人のようですね。改行して、突然マキャベリのことを書き始めます。ハリー・ローレインは、マキャベリほどではないというのです。この二人を普通に較べてしまうのが実にディランですな。そう、二十歳前にレイとクローイのところで厄介になっていたころ、ディランはマキャベリの『君主(The Prince)』を読んでいましたね。-------------------------------------------------------Most of what Machiavelli said made sense, but certain things stick out wrong -- like when he offers the wisdom that it's better to be feared than loved, it kind of makes you wonder if Machiavelli was thinking big. I know what he meant, but sometimes in life, someone who is loved can inspire more fear than Machiavelli ever dreamed of.-------------------------------------------------------最後の文は、人生を語る時のO.ヘンリーを思い出します。「愛されている者の方が、マキャベリが想像したよりもずっと大きな恐怖を煽ることがある」愛する人には、やはり愛されたいものです。それを失いそうになった時の、恐怖の目。遠い昔に見たことがあるような気がします。私もいつかそんな目をしたことがあるのかもしれません。なぜそんなことをという陰惨な事件が報道されると、きっとそんな目をして犯行が行なわれたのではないかと想像することがあります。1931年の満州事変(柳条湖事件)からの戦争を、15年戦争と呼ぶことがあります。恐怖だけで国民をそんな長い期間戦争に駆り立て続けることはできません。臣民が"The Prince"の慈愛を受けたいと思ったからこそ、侵略戦争は続いたのでしょう。

2005.07.24

コメント(4)

-

ディランの読心術 CHRONICLES #191

ジョンストンが入ってきた時にディランが"New Morning"のプレイバックを聴いていたために、アルバムのタイトルもそうなりました。プレイバックというのは録音直後の再生で、演奏を確認するものです。録音がうまくいって、アルバムのタイトルにしてもいいなと思っているところにジョンストンが来たのです。 →bobdylan.com: NEW MORNING-------------------------------------------------------"Man, you were reading my mind. That'll put 'em in the palm of your hand -- they'll have to take one of them mind-training courses that you do while you sleep to get the meaning of that." Exactly. And I would haveto take one of them mind-reading courses to know what Johnston meant by saying what he just said.-------------------------------------------------------おお、なんだかよくわかりません。よく俺の考えていることがわかったなということだと思うのですが、マインド・トレーニングの課程を履修するというのが、どうにも唐突な冗談です。その先に答えが書いてありました。ディランがハリー・ローレイン(Harry Lorayne)の『マインド・パワー(Mind Power)』という本をスタジオに持ち込んでいたのでした。何なんでしょうね。amazonで検索すると何冊も著書がヒットします。精神世界モノというよりは、もっとハウツーに近い雰囲気。今は記憶術の本が売れているんでしょうか。 →Harry Lorayne: Improve Memoryスタジオには雑誌や本をいろいろ持ち込んでいたのですね。状況はまったく違うのですが、いろいろな雑誌が転がってる様子から、ジャクソン・ブラウンの"The Load-Out"を思い出しました。 →The Load Out / Stay ♪ Now we got country and western on the bus, R & B ♪ We got disco on eight tracks and cassettes in stereo ♪ We've got rural scenes and magazinesこの曲から"Stay"に至る部分がいいんですなあ、"RUNNING ON EMPTY"。

2005.07.23

コメント(6)

-

海賊によろしく

幻泉館サーバのログファイルに妙な足跡があったので辿ってみたら、海外のサイトで私の画像が勝手に使われていた。フォントが違うので文字化けして何が書いてあるのかさっぱりわからない。どうもそこのメンバーにならないとコメントを付けることはできないらしい。さて、この香港の自称アーティスト、どうしてくれようか。 →http://www.xanga.com/home.aspx?user=tmyterryYou are infringing on copyright. Cut the links to my pictures immediately.

2005.07.22

コメント(10)

-

ラビ 青山能楽堂

中山ラビさんのところからライブのご案内をいただいた。毎回ご案内をいただくのにいつも行けなくて、なんだか申し訳ない。そこで勝手に宣伝させていただく。東京周辺の方、ぜひおでかけください。「9月11日 青山能楽堂」「ラミ犬」さんのところに詳細があるので、そちらでどうぞ。 →中山ラビ ...ラビWebですしかしラビさん、『ひらひら』(1974年)のジャケット絵を使いますか。びっくり。

2005.07.22

コメント(6)

-

日本軍の捕虜になると CHRONICLES #190

プロデューサーであるジョンストンは、アルバムのタイトルに地名を入れるのが好きだったそうです。ジョニー・キャッシュがサンクエンティン刑務所で演奏した時のライブ盤が"Johnny Cash at San Quentin"ですが、ジョンストンが担当でした。ま、わかりやすいですよね。 →Wikipedia: Johnny Cash具体的なイメージを想起しやすいというのが、ジョンストンが地名を好む理由でした。だから、今度のアルバムにも世界で有名は地名を使おうというのです。パリ、バルセロナ、アテネ……。「旅行のポスターを集めないとな」などと言い始めます。まるで曲とは関係ない地名です。もちろん却下。そんな話をしていた時のことなのか、レコーディングの合間なのか、雑誌を読んで気を紛らわせた話が出てきます。アル・クーパーがおどけた様子で毛むくじゃらの犬の話をしています。ダニエルズがフィドルのスケール練習をしているのを聴きながら、いろいろな雑誌に目を通しています。-------------------------------------------------------Running across an article in Male magazine about a guy, James Lally, a radio man in World War II who had crashed with his pilot in the Phillipnes, I got sidetracked for a second. It was a gut crunching article, unfiltered. Armstrong, the pilot, was killed in the crash, but Lally was taken prisoner by the Japanese, who took him to a camp and beheaded him with a samurai sword and then used his head for bayonet practice.-------------------------------------------------------フィリピンで日本軍の捕虜になったジェームズ・ラリーという無線技師が日本刀で斬首され、その首が銃剣の的に使われたという記事です。ラス・カンケルが長椅子に腰を下ろし、目を半ば閉じて二本のスティックで軽くリズムをとっています。-------------------------------------------------------I couldn't stop thinking about Lally and felt like moaning in the wind.-------------------------------------------------------このごろはやたらに否定して回る者もいるのですが、日本軍の蛮行は事実でしょう。けっして消し去ることはできません。p.140です。

2005.07.22

コメント(4)

-

大きいことはいいことだ

夜中にBlogPetのヒナ(別称メカヒナ?)にいろいろしゃべらせて遊んだ。画像を取り込んで、拡大をかけてみた。我ながら、くだらないと思った。60年代末。本当はお父さんたちが命をすり減らして働いていたのだが、元気のいい時代だった。 →大きいことはいいことだ…森永エールチョコレートこんな、ばかばかしいCMがヒットしたのだ。リンク先「Kiyomi Suzuki」氏の回想がいちいち思い当たる。「50円」の衝撃は、私にもなかった。「Kiyomi Suzuki」氏が「To you チョコレート」をもらってバレンタインデーを知ったというのも、懐かしい。義理チョコ以前の時代だ。私の場合は中学生の時、バレンタインデーに「To you チョコレート」をもらいそこねたという思い出がある。買って準備したけど、渡せなかったんだと。「To you チョコレート」というと反射的に『S・Hは恋のイニシャル』なるテレビドラマを思い出す。スポンサーだったのかな。アタシが恋に恋していたころなのかしらん。 →S・Hは恋のイニシャルおっ母さんが編んでくれたマフラーを首に巻いていたので、せっかく編んだマフラーが貰えなかったということもあった。後から聞いても、遅いんじゃわい。ビートルズのレコードのジャケットを見て、長い長いマフラーをおっ母さんに頼んで編んでもらったのだった。自分が悪いわな。長い長いマフラーは地下鉄や自転車などで大変危険なので、結局下宿での防寒具になってしまった。やっぱり大きけりゃいいというものではないのである。

2005.07.21

コメント(8)

-

名前のない馬 CHRONICLES #189

ジョンストンは録音に入る前に聞いてきたそうです。「今度のレコードのタイトルはどうするかね?」-------------------------------------------------------Titles! Everybody likes titles. There's a lot to be said in a title. I didn't know, though, and thought about it. -------------------------------------------------------ええ、タイトルは大切ですよ。いわゆるジャケ買いには、タイトル買いも含まれると思います。懐かしラベリング理論ではありませんが、ばっちり決まったタイトルが付いていると、中身も立派に思えてくるものです。ディランも歌ってました。人間が最初に行なったのは、あらゆる動物に名前を付けることだったのです。 ♪ Man gave names to all the animals ♪ In the beginning, in the beginning. ♪ Man gave names to all the animals ♪ In the beginning, long time ago. →bobdylan.com: Man Gave Names to All the Animals言葉を獲得したから人間は人間になったとも聞こえます。この曲はアルバム"SLOW TRAIN COMING"(1979年)に入っていたのですが、実は私、これを最後にディランを聴かなくなってしまったんですわ。このレコードに関しては、ディランはヴィクトリア・スパイヴィと一緒に写った写真を使おうと決めていました。でも、それ以外のことは何も決めていませんでした。 →Victoria Spiveyもしかしたら、この写真を使ったジャケットを頭に描いていたからレコードを作る気になったのかもしれないと言っています。あれま。門番を雇ったから門を作った、みたいな詩がありましたな。p.139に入りました。

2005.07.21

コメント(6)

-

星の爆発 CHRONICLES #188

コロンビアのスタジオで、ディランはマクリーシュの劇のために作っておいた曲の中からメロディが実際に付いていて、うまくいったものを録音していきます。何でも良かったという言い方をしていますが、本当に何でも良かったということではありません。-------------------------------------------------------Message songs? There weren't any. Anybody listening for them would have to be disappointed. -------------------------------------------------------とにかく政治運動の指導者というようなイメージを払拭したかったのでしょう。メッセージを求めて聴いてもがっかりするようなものを作ってやろうと思っていたのです。祭り上げられた偶像を自ら壊すというのは、大変な作業なんでしょうね。でも、隠遁生活をしていても自分はミュージシャンなんだとディランは考えていたのでしょう。新しいレコードを作らなければならないのです。-------------------------------------------------------But they weren't the kind where you hear an awful roaring in your head. I knew what those kind of songs were like and these weren't them. It's not like I hadn't any talent. I just wasn't feeling the full force of the wind. No stellar explosions.-------------------------------------------------------アルバムの中に良い曲はあるかもしれないけれど、聴く者の頭の中にとどろくような曲はないと言ってしまってます。まだリハビリ中、けっして才能が涸れてしまったわけでないけれど、力は出てこないといったところ。本来なら「星の爆発」に匹敵する力が出せるのだという自負も感じられます。レコード会社は「ボブ・ディランの復活」という売り方をしていたのでしょうか。本人がまだまだだぜと思っているんだから、奇妙なものです。確かにエネルギーに満ちあふれた力作というアルバムではないんでしょうが、実験的意欲作と言ってもおかしくないでしょう。本人は力が抜けてしまったようなことを言ってますが、やっぱり天才なのでしょうか、紛れもなく、変わり続けるディランです。

2005.07.20

コメント(4)

-

ボブ・ディランとプロテスト・ソング

なにげなく「ボブ・ディラン自伝」をgoogleで検索したら、「月刊プレイボーイ」の次号予告ページがヒットしました。総力特集で「ボブ・ディランとプロテスト・ソング」なんだそうです。この時期ディランの特集はわかりますが、そうですか、プロテスト・ソングですか。もう何年も(というより何十年も)中を読んだことのない雑誌ですが、今度は立ち読みしてみようかしらん。 →PLAY BOY: NEXT PLAYBOY-------------------------------------------------------2005年9月号予告7月25日(月)発売──定価780円[総力特集]ボブ・ディランとプロテスト・ソング●ディランが切り開いたプロテスト・ソングの歴史●ピーター・バラカンが選ぶプロテスト・ソング50曲●ボブ・ディラン自伝を読む●ディランの原曲を超えたカバーソング●森 達也が斬る日本のプロテスト・ソング etc...-------------------------------------------------------あ、リンク先[How to follow Bob Dylan]にちゃんと書いてありました。な~んだ。

2005.07.19

コメント(10)

-

十年はひと昔

♪ 十年はひと昔、暑い夏 ♪ おまつりはふた昔 セミの声amazon.com十周年記念のイベントで、ボブ・ディランとノラ・ジョーンズのコンサートがありました。私はまったく知らなかったのですが、わざわざうちの掲示板に書き込んで教えてくださった方がいました。ストリーム配信のリピートには間に合いました。本当にありがとうございました。映像はまだちらりと観ただけなのですが、97年の東京国際フォーラムの時よりずいぶんと老け込んだディランに驚きました。うなるように、つぶやくように歌うディラン。声が出ないんでしょうか。キーボードに張り付き、時々ハーモニカを吹いてよちよちと歩き回ります。ギターも弾けなくなっているのかもしれない。歌詞も飛ばしていたのではないかと思います。この十年、ディランにとっても「クロニクルズ」を書いておかなければという十年なんでしょう。ノラ・ジョーンズを呼んで"I Shall Be Released"を歌うところではぐっと来てしまいました。ノラ・ジョーンズを検索してみました。ああ、そうだ、あのラヴィ・シャンカールの娘さんだと教えてもらったわ。日本語で検索したのが失敗。トップに中日スポーツの「胎教はノラ・ジョーンズで~す 谷亮子、ベビーは順調」なんてのがヒットしました。とほほ。故政子ちゃんが「セイリング」を熱唱しているところを思い出してしまいました。あ、他意はありません。

2005.07.19

コメント(8)

-

犬が自由に走ったら CHRONICLES #187

改行してレコーディングの話になるのですが、奇妙なことが書いてあります。-------------------------------------------------------Within a week I was in the New York Columbia studios with Johnston at the helm, and he's thinking that everything I'm recording is fantastic. He always does. He's always thinking that something is gonna strike pay dirt, that everything is totally together.-------------------------------------------------------"strike a pay dirt"というのは、掘出し物を掘り当てるということです。なんとなくダメ出しをするのがジョンストンの仕事であるような気がするのですが、「いいね、いいねえ」と盛り上げていって、本当に良いものに行き当たるというやり方だったのでしょうか。「何も良くないじゃないか」と、ディランは納得できません。アル・クーパーが、テディ・ウィルソン(Teddy Wilson)のリフをピアノで弾きます。スィング時代の古いジャズのフレーズということですね。聖歌隊(choir)から引っこ抜いてきたみたいなコーラスの女の子たち三人のうちの一人が、即興でスキャットを付けます。一発録りになりました。"If Dogs Run Free"という曲は、こうやってできたのだそうです。 →bobdylan.com: If Dog Runs Free種明かしをしてもらってとても嬉しいのですが、さて、この歌詞はいつできたものなんでしょう。言葉が変化していく様子が、実にうまい。各連の一行目だけ抜き書きするとこうなります。 ♪ If dogs run free, then why not we イヌが自由にはしるなら、なぜぼくらができない ♪ If dogs run free, why not me イヌが自由にはしるなら、なぜぼくができない ♪ If dogs run free, then what must be, イヌが自由にはしるなら、そのはずのものはまさかこれを即興でやったんじゃないでしょうな。ボブ・ディラン自伝『クロニクルズ』は、本人の気持ちの上では正直な記述だと思うのですが、どうも御大は言葉を大サービスしてしまうところがあるので、油断ができません。CDを発掘して聴いてみます。アル・クーパーが弾くテディ・ウィルソンのフレーズに合わせて、ラス・カンケルがジャズ・ドラマーに化けます。聖歌隊と言われたコーラスの一人マレサ・スチュアート(Maeretha Stewart)という人のスキャットは犬のうなり声みたいなのも入って、奇妙です。どういう人なのかしらと思って検索をかけてみたら、ジミー・ヘンドリックスがヒットしたので驚きました。ただ、ジミヘンの死後にオーバーダブされた部分に参加していたようです。 →>なんだ、「聖歌隊」の三人はちゃんと"SELF PORTRAIT"(1970)の時にコーラスで参加してるじゃないですか。あのアルバムもボブ・ジョンストンのプロデュースなんですよね。あ、ということは、私の好きな"All The Tired Horses"もこの「聖歌隊」の声なんだ。 →2005年6月21日付日録:ディランの自画像 CHRONICLES #164p.138に入りました。

2005.07.19

コメント(6)

-

カリフォルニア物語

ディランが少年時代に憧れたカリフォルニア。厳寒のニューヨークでも、カリフォルニアの陽光を夢見ていた。吉田秋生さんが、やはりニューヨークを舞台にしてカリフォルニアを描いていた。少年たちの心の傷が痛々しい。70年代後半に描かれた、悲しい傑作である。 →RITORNELLO on the Internet カリフォルニア物語なんてことを思い出したのは、ニュースに「吉田秋生」さんが登場していたから。80年代だよな、「家族ゲーム」かなにかの演出でその名前を見かけて驚いたのです。吉田秋生さん、多才だなあと。もちろん違いました。『カリフォルニア物語』を描いたのは「よしだ・あきみ」さん(♀)。小川範子さんと結婚したのは「よしだ・あきお」さん(♂)。やっぱり最初は間違える人が多いようですね。

2005.07.18

コメント(16)

-

フィルモアの奇跡 CHRONICLES #186

親切な方がいて、amazon.comの十周年コンサートのことを教えてくださいました。今流しているんですが、ディランが出てくるのはまだまだ先ですな。改行して、アル・クーパーの話になります。そうですか、レーナード・スキナードを見いだしたのがアル・クーパーなんですね。「ロックの常識」みたいなものが皆無なんで、うなずくしかありません。googleで[アル・クーパー]を検索すると、実に詳しいサイトがありました。 →夜明けの口笛吹き:Column 12なるほど、ディランとの関わりがよくわかります。「オルガンが必要だ」と言って無理やりセッションに参加してしまうところなど、自称ピアニストとしてバンドにくっついていったディランの若き日を思い出します。そこでまたオルガンの音量を上げさせてあの「ライク・ア・ローリング・ストーン」の音を作ったディランはさすがです。このサイト、他のページもおもしろいですよ。お勧めです。ずっとバークリー音楽院の先生をやっているというのは知りませんでした。さて、ディランの話に戻ります。このセッションに連れてくるようジョンストンにディランが依頼したのは、アル・クーパーだけなんだそうです。ずいぶん信頼していたんですね。-------------------------------------------------------He was a talent scout, too, he was the Ike Turner of the white world. All he needed was a dynamo chick singer. Janis Joplin would have been the perfect front singer for Al.-------------------------------------------------------ここは驚きです。ディランはこんなことを考えていたんですね。以前ディランのマネージメントを担当し、そのころジャニス・ジョプリンのマネージャーになっていた、あのアルバート・グロスマンにその二人を組ませるといいと、提案したこともあったそうです。グロスマンは一笑に付すのですが、ディランは今でも先見の明があったと自負しているようです。でも、不幸にしてジャニスが亡くなってしまいました。-------------------------------------------------------Sadly Janis would soon breathe no more and Kooper would be in eternal musical limbo.-------------------------------------------------------"in limbo"というのは、「忘れられた状態、どっちつかずの状態」を指します。アル・クーパーの才能を惜しんでいたのですね。「僕がマネージャーをやるべきだった」とまで言っています。 →Ike Turner, Official web site for the Father of Rock and Roll →The Official Janis Joplin Website →ジャニス・ジョップリン Janis Joplin

2005.07.18

コメント(6)

-

ディランがやって来た

楽天ブックスからの不愉快なメールの翌日、本が届いた。新刊を発売日に買うことなどないのだが、楽天ブックスとアマゾンとソフトバンクパブリッシングのおかげで、なんだかずいぶん遅れて買ったような気になっております。荷を開いてみた第一印象は「小さい!」ということ。いつも鞄に"Chronicles: Volume One"を入れて持ち歩いていたので、目が原著に慣れてしまったのだ。どぎつい帯が「昭和史の真実!」みたいな怪しげな雰囲気を醸し出している。当然ながらその分日本語版は束が厚くなっている。本文365ページもあるのだが、紙は原著のように軽いものを使っているので、持った印象も、「お? 軽い!」という感じになる。 →Chronicles (Bob Dylan Chronicles) (本館ではamazon.co.jpへのリンクが張ってあります) →ボブ・ディラン自伝 (本館ではamazon.co.jpへのリンクが張ってあります)本文をパラパラと読んでみると、実にいい感じ。「わたし」という一人称はちょっと気になるのだが、菅野ヘッケルさんの訳で良かったと思う。註が一切ないというのは、これはこれで一つの見識だろう。ボブ・ディランにはマニアが多いようなので、「コンメンタール・クロニクルズ」みたいなサイトがいくつもできるに違いない。私の場合はディランの文章っていいなあと思ってゆっくり読んでいるので、翻訳も原著で進んだところまでで読むのを止めておきます。このエントリーのタイトルは以前観たNHKのドキュメンタリーからパクッたものです。このごろはリスペクトとも言うそうですな。 →2003年11月30日付日録:「ボブ・ディランがやって来た」(1978年)

2005.07.17

コメント(6)

-

値上げ

楽天ブックスからメールが届いたのである。今更キャンセルしたりするのも面倒なのでそのまま購入するのだが、やっぱり定価はどこでも同じですね。あたりまえです、再販指定価格なんだから。しかし、「書籍の価格改定のために生じる非常に稀なケース」と書いているが、とっくに価格改定はわかっていたのだから、サイト表示価格は変更すべきだし、予約した者にはその旨アナウンスがあってしかるべきだ。発送と同時に価格の変更を通知するのは公正ではない。二度と楽天ブックスへのリンクなど張るまいと決めた次第であります。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★-------------------------------------------------------このメールは、■お送りする商品■お届け価格とサイト表示価格が異なる商品■についてのご案内メールです。-------------------------------------------------------★「セロ弾きゴーシュ」(仮名) 様この度は楽天ブックスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご注文いただいた商品が運送会社へ引き渡されましたので、下記の通りご連絡申し上げます。本メール到着後、通常1日~3日で商品をお届けしております。交通事情や運送会社の配達状況等により遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。ご注文内容に誤りがございましたら、お手数ですが、ご注文番号を明記の上、http://help.rakuten.co.jp/question/books.htmlからご連絡くださいますようお願い申し上げます。(中略)今回お届けする商品の中に、ご注文いただいた際にサイト上で表示されていた価格と、実際にお届けする価格が異なる商品が含まれております。これは、書籍の価格改定のために生じる非常に稀なケースでございますが、弊社ホームページに掲載しております利用規約に基づき、現品価格にてご請求させていただきますので、何卒、ご了承ください。-------------------------------------------------------■お届け価格とサイト表示価格が異なる商品------------------------------------------------------- ・商品名 【予約】 ボブ・ディラン 自伝 (1) ・ISBN 4797330708 ・商品の詳細 http://books.rakuten.co.jp/b.jsp?i=4797330708 ・サイト表示価格 1,600円 ・お届け商品の価格 1,800円 ・差額 200円(後略)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★あれ、今確認したら、まだ価格表示変えてないわ。ダメだ、こりゃ。

2005.07.17

コメント(4)

-

ミスター・ベースマン CHRONICLES #185

ディランのオフィシャルサイトbobdylan.comで"New Morning"のライナーノーツを見ると、ちゃんとチャーリー・ダニエルズが入っています。あら、ベース弾いてますね。ディランはダニエルズにフィドルを弾いてもらいたかったようですが、ジョンストンがそれを許さなかったそうです。ディランは元々ハーモニカでデビューしたりしているので、曲にハーモニカが入るととてもディランらしくなるのですが、自分が歌う時にフィドルをそんなふうに入れたかったのでしょうね。"Desire"(1975)で印象的なジプシーバイオリンを弾いているスカーレット・リヴェラをストリートで見いだしたというのは、けっして偶然ではありませんな。-------------------------------------------------------Bob Dylan -- Acoustic Guitar, Electric Guitar, Organ, PianoDavid Bromberg -- Electric Guitar, DobroHarvey Brooks -- Electric BassRon Corneliu -- Electric GuitarCharlie Daniels -- Electric BassBuzzy Feiten -- Electric GuitarAl Kooper -- Organ, Piano, Electric Guitar, French HornRuss Kunkel -- DrumsBilly Mundi -- DrumsHilda Harris, Albertine Robinsin, Maeretha Stewart -- Background Vocals-------------------------------------------------------上は"New Morning"のセッション参加メンバーです。セッションミュージシャンと呼ばれるような人達の名前を知らないのですが、それでもラス・カンケルの名前なんかを見ると嬉しいです。レコード屋さんで「ご自由にお持ちください」ということでもらったポスターに写ってたりしました。あれはイルカさんのポスターではなかったかしらん。80年代かな。拓郎さんのバックにも入ってたことがありますね。それは90年代でしょう。おお、書いてありました。チャーリー・ダニエルズは、オールマン・ブラザーズ(Allman Brothers)とレーナード・スキナード(Lynyrd Skynyrd)の影響を大きく受けたようですね。 →Hittin' The Web with The Allman Brothers Band →Lynyrd Skynyrd Official Website

2005.07.17

コメント(2)

-

カミカゼ? バンザイ! CHRONICLES #184

ジョンストンがセッションに連れてきてくれればいいなとディランが思っていたのは、チャーリー・ダニエルズでした。以前連れてきてくれたこともあるし、連れて来ることができなかったこともあるのだそうです。この人を知らないので、検索してみました。オフィシャルサイトもファンサイトも、なぜか星条旗です。カントリーの大御所なのかな。日本語のサイトでヒットしたところだと、「南部の巨漢」なんだそうです。つまり、おでぶ。 →CharlieDaniels.com →The Charlie Daniels Band Fan Page →なにくそ第6回 THE CHARLIE DANIELS BAND-------------------------------------------------------I felt I had a lot in common with Charlie. The kind of phrases he'd use, his sense of humor, his relationship to work, his tolerance for certain things. Felt like we had dreamed the same dream with all the same distant places.-------------------------------------------------------前にも似たようなことを書いていたことがありましたが、"his tolerance for certain things"というのは初めてのようですね。何に対する寛容なんでしょうか、ちょっと不思議です。当時ディランには専属のバンドがなかったので、必要があるとレコード会社の制作部員(a A&R man)やプロデューサーに集めてもらったのですね。チャーリーは若い頃、故郷の町でジャガーズ(The Jaguars)というバンドをやっていて、レコードを何枚か出していたそうです。それはちょうどディランが故郷の町でバンドを作って歌っていたころ。そう、偉大なレスラー、ゴージャス・ジョージに会って感激したりしていたころですね。ディランは演奏していただけなのにチャーリーはレコードまで作っていたと書いています。既に大御所となっていたディランなのに、「すげえな」とい言ってるのがおかしいです。サーフ・ロカビリー(surf rockabilly)と書いてあるんですが、いったいどんな音楽なんでしょうか。と思って[surf rockabilly]でgoogle検索したら、「Kamikaze Reccords」というのがトップに来てしまいました。なんじゃこりゃ? →Kamikaze Records HomeCDやDVDを出しているんですね。"BANZAI!"という雑誌も発行しているようです。マークがすごいですね。大日本帝国の海軍旗であった旭日旗に、旧日本軍の飛行機がコラージュされています。

2005.07.16

コメント(6)

-

大型ブログとは何の謂ぞ

「楽天広場では、大型ブログが続々スタート!」なのだそうな。まさかコンテンツが大型だったり、人物が大型だったりするわけではないだろう。「一般」じゃないってことなんだろうな。有名人のブログということでは、たとえばSo-netには「古田敦也公式ブログ」がある。昨年のプロ野球騒動で男を上げた選手会長古田敦也捕手のブログで、本人がごく普通に書いているところが好感が持てる。 →古田敦也公式ブログでも、So-netは「大型ブログ」という言い方はしない。あくまでも「話題のブログ」だ。つまり、「大型」だったりしないところがブログの良いところなんだわな。墓穴掘ってるんじゃないか。楽天広場はやっぱりブログ知らずらしい。ブログの爆発的ブームというのは、情報の均等化を促すものだ。ミソもクソも一緒。だから爆発したのだし、そこにブログの意味がある。かつて"Whole Earth Catalogue"を作っていた連中が一斉にインターネットの世界になだれこんでいったのは、まさにクソもミソも対等に並ぶ世界のカタログを作ろうとしたからだろう。ついでに言っておくと、スクリプトを使って「自動巡回」している連中を、サーバに負担かけるからと排除する方針に変わったらしいのだが、これも妙な話だ。「アフィリエイト」を煽って楽天広場の「ページビュー数」を跳ね上げているのは、彼らのおかげである。幻泉館日録の実読者数は楽天広場よりSo-netの方が多いのだが、カウンターは楽天広場の方が2倍以上回る。アフガニスタンでゲリラを支援していたくせに、後になって彼らを急にテロリスト呼ばわりして殺し始めた、アメリカ合州国という国を思い出すわ。

2005.07.15

コメント(12)

-

夏の前日

小雨が降ったりやんだり。空が真っ暗なのだが、夕方浜に出てみた。去年と同じように簡易シャワーや監視タワーが設置され、きれいに海岸を清掃してある。もうすぐ梅雨が明けて、本格的な夏が来るのだ。今朝はアブラゼミが鳴いていた。タイトルは「たま」時代の滝本晃司さん(Gさん)の曲から。「たま」は知久君の「おるがん」「らんちう」なんかが好きだったけど、滝本さんも良い曲が多かったように思う。

2005.07.15

コメント(4)

-

夜明けのコーヒー

セブンイレブンに寄ったら、淹れたてコーヒーといったものが復活していた。懐かしいな。今は本当にその場で淹れてくれるんだろう。私が学校を出てちゃんと就職もしないままセブンイレブンの深夜バイトで暮らしていたころは、サーバで温めたままだった。本来は一時間半で捨てることになっていた。そんなにもつわけはない。15分もすればとてもまずいものになっていた。深夜は3時間ぐらい放っておいた。明け方配送で回ってくるおじさんが、いつも私が店番をしているところでコーヒーを飲んでくれた。できればその直前に淹れてあげようと工夫したのだが、結構ドタバタとやる仕事が多いので入れ替える時間がなくなって、古いコーヒーを出す時もあった。とても申し訳ないと思ったものだ。今でこそ東京では大手スーパーが24時間営業をするようになってしまったが、当時は夜中に開いている店がまだ少なかった。だから、通常の生活サイクルから外れた奇妙なお客さんがやってきたものだ。胸にネームプレートを付けているので、ご指名でやってくる人もいた。前にも書いたと思うが、明け方に居所がなくてやってくるおじいさんがいた。お金がないので買い物はしない。家の者の愚痴を延々と聞かされる。このご老人は私がアルバイトを辞めた後、「ゴーシュ君(仮名♂二十代の私)に」と言って、古い雑誌の束を置いていった。服部之総さんが書いていたりするのだが、講座派ということで名前を覚えた学者が通俗的な歴史雑誌に寄稿しているのが不思議だった。雑誌はカビだらけだったので、すぐに捨てなければならなかった。そうだ、コーヒーだ。バイト仲間がひどい侮辱的な形容詞を付けて呼んでいるおばあさんがいた。皮膚がまだらに黒く変色していて、古いコートを羽織ったりしている。言っていることもおかしいのだが、時々している濃い化粧が一番奇妙だったろうか。「コーヒー」と言われて紙コップのコーヒーを出すと、インスタントはどこだと言う。ゴールドブレンドの小瓶を買うと、その場で紙コップのコーヒーの中に、インスタントコーヒーの粉を足して混ぜるのだ。小瓶の半分ぐらいを入れて、それをすする。見ていて気持が悪かった。「夜明けのコーヒー」という印象的な言葉は、ピンキーとキラーズのヒット曲「恋の季節」(1963年)に登場したもの。作詞が岩谷時子さんで、作曲がいずみたくさん。まだ東京オリンピックの前なのだ。私はまだ小学校低学年だったが、小さな頃から過剰にフェミニンなものが嫌いだったのでピンキー(今陽子)さんが好きだったと思う。今見るとかえってエッチな感じがするかもしれないけど、ピンキーさんは当時とてものびやかで健やかなイメージだったのですよ。 →「恋の季節」【追記】 五黄の寅兄いの指摘で間違いに気づきました。 1968年の作品で、私は小学校高学年です。 東京オリンピックよりもずっと後、メキシコオリンピックの年です。 とほ。

2005.07.15

コメント(12)

-

ごめんなさい『ボブ・ディラン自伝』

日本版『ボブ・ディラン自伝』のことです。私がリンクを張ったばかりに、楽天ブックスなんかで予約注文してしまった方、ごめんなさい。アマゾンではとっくに「先行発売」していて、「24時間以内に発送」しています。とりあえず楽天広場の幻泉館日録トップページからリンク消しました。私が楽天以外でリンクを張ったのでアマゾンで注文して入手なさった方、うらやましいです。楽天ブックスでの予約取り消し方法がわからないので、私はまだじっと待っているのです。いつ出るんだ?ということでソフトバンクパブリッシングのサイトに行って確認しましたよ。 →製品紹介:ボブ・ディラン自伝[発売日:2005/07/19 価格:1890円(悪税込)]だそうです。ちっ。本当に出るんだろうな。あれ、楽天ブックスは定価が違うぞ。 →【予約】 ボブ・ディラン 自伝(1)[2005年7月発売予定 本体価格:1,600円 (悪税込:1,680円) ]になってます。本当だろうな。遅くなったから出版社の定価より安くしてくれるのか?これは再販指定はずれてるんだな?予約集めておいてアマゾンよりだいぶ遅い楽天ブックスもひどいが、これは版元の姿勢もまずいわな。「製品紹介」だもんな。出版の良心なんて持ち合わせがないのだろう。で、日本語版を既に読んだ方、翻訳はどうですか。訳註はどのぐらい付いていますか。

2005.07.14

コメント(4)

-

ミスター・ボージャングル

今年の春一番では2日目に中川五郎さんが「ミスター・ボージャングル」を歌ってくれました。みんな高田渡さんのことを思い出していました。3日目には、なんと遠藤ミチロウさんが「ミスター・ボージャングル」を歌ってくれました。 ♪ 最期の言葉は ♪ 晴れ渡った春の空にゃ ♪ 届かないこの曲は本当にいろいろな人が歌っています。もう何年も前のことだけど、napsterか何かで検索した時は、こんな人の歌(演奏)がありました。Aretha FranklinBilly JoelBob DylanEsther PhillipsGlenn YarbroughHARRY BELAFONTEHarry ChapinHarry NilssonJerry Jeff WalkerJim CroceJim StaffordJohn DenverJohn HoltKing CurtisNeil DiamondNitty Gritty Dirt BandRobbie WilliamsSammy Davis Jr.Tom T Hallオリジナルはジェリー・ジェフ・ウォーカーですが、人によってお気に入りはニルソンだったり、サミー・デイビスJr.だったりするのでしょう。私の場合、ずっとおなじみだったのはニッティ・グリティ・ダート・バンド。ただ、いつのころからかボブ・ディランの「ミスター・ボージャングル」を好むようになりました。 →bobdylan.com: DYLANディランが歌う「ミスター・ボージャングル」はこのアルバム、"DYLAN"(1973年)にしか入ってないんですよね。本人が許可しないので再プレスできない盤になってしまいました。私もCDを買い逃したのに気づいてから、入手するまで少し時間がかかりました。アメリカのカセット版を買って聴いていたのですが、結局ヤフオクでオーストラリア版のCDを買いました。競争入札者がいなくて良かったわ。でも、再プレスを許可しないのに、オフィシャル・サイトでちゃんと試聴できるのは不思議。 ♪ He said I dance now at every chance in honky-tonks ♪ For drinks and tips ♪ But most the time I spend behind these county bars ♪ Cause I drinks a bit ♪ He shook his head ♪ And as he shook his head ♪ I heard someone ask please ♪ Mr Bojangles, Mr Bojangles ♪ Mr Bojangles oh dance ♪ 「一杯の酒が飲みたくて ♪ 今でも踊るのさ ♪ でも気がつきゃ いつもこのトラ箱の中 ♪ 一杯じゃすまないからね」 ♪ うなずき踊る爺さんに ♪ 誰かが叫ぶよ 「踊って」 ♪ ミスター・ボージャングル ミスター・ボージャングル ♪ ミスター・ボージャングル 踊って (中川五郎訳)トラ箱の中で踊る「ミスター・ボージャングル」は実在の人物なんですね。 →Mr. Bojangles 誕生の真相

2005.07.14

コメント(10)

-

「つくる会」教科書採択

大田原市教育委員会と聞いて、はてなと思ったのだ。前に何かなかったかな。googleで検索して、思い出した。 →天皇の軍隊の時代から不変の日本社会「反オウム」からあらあゆる異端を排除へ 浅野健一 1999・9・21------------------------------------------------------- ▼自民党タカ派が背後に大田原市は故渡辺美智雄衆議院議員の息子である渡辺喜美衆院議員の選挙区だ。下野新聞が六月二八日報じたところによると、渡辺氏は六月二七日、大田原市役所を訪れ、「今回のことは地域にとっても非常事態。個人的には非常時にどう決断し、その地域を守っていくかが肝心だと思う」「今の世の中に合うように、破防法を修正するのがわれわれの役目」と発言。転入届の取り扱いについては、「法律を無視するわけにもいかない」としながらも、「信者の自由もあるが、地域住民も平穏に暮らす権利がある。比較衡量の問題だ」と強調している。渡辺氏は山崎拓派(旧中曽根康弘派)に所属する議員で、破防法改悪を狙う超タカ派である。渡辺氏ら自民党守旧派グループが、盗聴法などを成立させるために、メディアをうまく操作してオウムと住民の「トラブル」を煽っていると思われる。-------------------------------------------------------つまり、そういうところなんだな。

2005.07.14

コメント(2)

-

衛兵交代

このごろ枕元のステレオで鳴っているのは、"BOB DYLAN'S GREATEST HITS, VOL.3"(1994年)だ。長年食わず嫌いだった頃のアルバムからの曲もあるのだが、あらためていい曲だなあと思う曲が多くて、御大を見直した。"Changing of the Guards"が、その新たなお気に入りの一つ。マクリーシュが「衒学的に過ぎる」と言いそうな、象徴的な歌詞がとても良い。 →bobdylan.com: Changing of the Guardsいきなり ♪sixteen years♪ と歌われる、その瞬間がたまらない。1978年の"Street Legal"に入っていた曲なので、ディランにとってはプロになっての16年なのかもしれない。自分にとっての、この16年という時の流れの長さと短さが、咄嗟に頭に浮かぶ。他人にとっては、無為に過ごした時間に見えるだろう。俺の、この16年。ディランの声が ♪sixteen years♪ と聞こえると、その2秒の間に俺の16年も凝縮されているように思えるのだ。身近な人が何人も亡くなった。生きていたって、二度と会うことがなくなった人もいる。もちろん出会いもあった。人を愛しなさいと教えてくれた人もいた。ソ連が倒れ、唯一の悪の帝国が世界を支配するようになった。 ♪ Sixteen years, ♪ Sixteen banners united over the field ♪ Where the good shepherd grieves. ♪ Desperate men, desperate women divided, ♪ Spreading their wings 'neath the falling leaves. ♪ 16年、 ♪ 16の幟が野に一つとなった、 ♪ 善良な羊飼いが悲嘆する野に。 ♪ 絶望した男たち、絶望した女たちは分裂し、 ♪ 舞い落ちる木の葉の下にその翼を広げた。 (幻泉館主人訳)「善良な羊飼い」は明らかにイエスを指すのだが、そうでなくてもいいと思う。BOB DYLAN'S GREATEST HITS, VOL.31. Tangled Up In Blue2. Changing Of The Guards3. The Groom's Still Waiting At The Altar4. Hurricane5. Forever Young6. Jokerman7. Dignity8. Silvio9. Ring Them Bells10. Gotta Serve Somebody11. Series Of Dreams12. Brownsville Girl13. Under The Red Sky14. Knockin' On Heaven's Door

2005.07.13

コメント(10)

-

司令官ジョンストン CHRONICLES #183

ジョンストンはコロンビアのプロデューサーで、フォークとカントリーを担当していました。生まれるのが百年遅すぎたと、ディランは評しています。-------------------------------------------------------He should have been wearing a wide cape, a plumed hat and riding with his sword high. Johnston disregarded any warning that might get in his way. -------------------------------------------------------「plumed hat」というのは、羽根飾りの付いた帽子ですね。そんな格好は百年前どころではないと思ったのですが、検索してみるとメキシコ戦争(1846-1848)や南北戦争(1861-1865)の絵で、将軍がそんな格好をして威張っています。ディランはその時代を頭に描いてこんなことを言っているのでしょう。日本だったら、「幕末に生まれていれば」みたいな感じなんでしょうね。 →The Commandersディランはナッシュヴィルのスタジオで録音した時のことを懐かしんでいます。ジョンストンは油を挿すのが自分の役目だと考えているようなので、次々に人を連れてきます。録音がうまく進まないと、スタジオに入ってきて言うのです。「皆さん、人が多すぎますな」そうやって人を選り分けていったそうです。でも、今回の録音はニューヨークで行なうことになりました。ジョンストンはセッションに誰を連れてくるのかしら?大物ディランも期待と不安……のようです。

2005.07.13

コメント(4)

-

ヒナの日記

夜中に設定した甲斐があって、朝BlogPetのヒナがエントリーを投稿していた。予想より長いのだが、同じことをくどくど、まあ。プログラムされているのだから、自動書記とは言い難いなあ。設定で一週間に一度が最大らしい。また来週!-------------------------------------------------------Blog Pet(BlogPet)今日ネットで広いこうさぎとかをマエしなかったのでこうさぎとかいうものを見かけておもしろかったのでこうさぎなどいうものを見かけてヒナたちが、ネットでこうさぎなどいうものを見かけてヒナたちが、ネットでこうさぎとか大きいこうさぎとか、こうさぎとかいうものを見かけてヒナたちが、ネットでおもしろかったので、..*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「ヒナ」が書きました。 2005年07月12日 09:02-------------------------------------------------------世の中には、「キティの日記」なんてものも存在するのであった。あんまり更新してないね。 →キティの日記

2005.07.12

コメント(4)

-

青い赤い

夜中に「Blog Pet」を少しいじる。「PostPet」がメールをくれたように、「Blog Pet」はコメントを付けたり、エントリーを投稿したりできるようだ。「幻泉館本館」は自宅サーバに設置した「MovableType」で運営しているので、そのあたりの設定は簡単だ。そのうちに「ヒナ」が何かやってくれそうなので、楽しみ♪この「Blog Pet」はJava Scriptで動かしているので、残念ながら楽天広場には設置できない。ところが、他にも設置できないブログがあるようだ。「Blog Pet」のFAQに書いてあった。[BlogPetの機能を全て使えるBlogサービスとツール]・LOVELOG・Movable Type・Type Pad・ココログ・ブログ人・Seesaa BLOG・News Handler・Livedoor BLOG・lily[設置できないもの]・Doblog・goo Blog・excite blog・はてなダイアリー・楽天日記「goo Blog」は「Livedoor BLOG」と似たイメージだったのだが、設置できないということだ。書いてないが、おそらくSo-netやTeacupも駄目なんじゃないだろうか。ついでに(どこがだ?)、楽天広場のカテゴリーも少しいじった。カテゴリーの数が最大10に制限されているので、あまりエントリーの数が増える見込みのない「中山ラビ」「吉田拓郎」というカテゴリーを削って、「音楽」に移動した。増やしたいカテゴリーは、歌詞や詩を書く「創作」や、「憲法9条」といったところなのだが、創作意欲や政治状況によって、他にもカテゴリーを作りたくなるかもしれない。範疇概念を変えなければ無理だな。ということで、「青い」「赤い」という、カテゴリーとしては不適切な形容詞で、新しくカテゴリーを作ってみた。これからエントリーが増えていかなければ、また設定しなおせばいいだけのことだ。

2005.07.12

コメント(8)

-

ナッシュヴィル CHRONICLES #182

「ナッシュヴィル」と「ナッシュビル」の表記が混ざってますが、気にしないでください。いきがかり上こんなになってしまいました。みっともないのですが、個人的にはどっちでもいいじゃんと思っています。ディランが初めてナッシュヴィルでレコーディングを行なったのは、1966年のことでした。"Blonde on Blonde"でしょうね。 →bobylan.com: Blonde on Blonde(1966)ナッシュヴィルの印象は「石鹸の泡の中にいるようだった」そうです。アル・クーパーとロビー・ロバートソンとディランは、髪が長いという理由で町から追い出されそうになるほどでした。数多くの録音スタジオがあるので有名な町ですが、スタジオから流れてくる歌はどれも皆亭主を欺くあばずれ女の歌か、その逆の歌だったと、皮肉な書き方をしています。もちろんディランの『ナッシュヴィル・スカイライン』(1969年)もありますが、この地名を聞いて私が真っ先に思い出すのは、ロバート・アルトマン監督の傑作映画です。一年ほど前に書いてますね。 →2004年7月4日付日録:ナッシュビル(1975年)アマゾンで調べてみましたが、やっぱりまだDVDは出ていないようです。字幕はありませんが、2本組みの輸入VHSが1759円(悪税込み)。お勧めの映画です。ナッシュヴィルの町を赤いエルドラド・コンバーチブルでゆっくりと流しながら、ジョンストンは景色を説明してくれます。「あれがエディ・アーノルドの家」「あの家にウェイロンが住んでる。向こうがトム・T・ホールズの家。あれがファロン・ヤングの家。」「ポーター・ワゴナーの家がこの先だ」なんだかよくわかりませんが、すごいです。乗ってる車が、またド派手ですよ。キャデラックです。 →De Vile et Eldorado Convertible 65 a 76人の名前がわかりません。そもそも、私はそういうものを調べてメモしていたのです。 →CMT.com: Eddy Arnold →The Official Waylon Jennings Site →TOP 10 TOM T HALL SONGS →Faron Young →The Official Porter Wagoner Web Siteいずれもカントリーの大御所なんでしょうな。検索していると、[GOD BLESS AMERICA]のバナーを貼った妙なファンサイトがひっかかったりするのは、気分が悪いです。口直しに、髪が長いという理由でナッシュヴィルの町を追い出されそうになった3人のオフィシャルサイトもリンクを貼っておきましょう。あれ、おなじみThe BANDのサイトがつながらないなあ。 →AL KOOPER →Robbie Robertson →bobdylan.com

2005.07.12

コメント(8)

-

酔いどれ船 CHRONICLES #181

二行空けて、ジョンストンの電話の話に戻ります。ディランの話の進め方に慣れたので、やっぱりという感じですね。-------------------------------------------------------Johnston asked over the phone if I was thinking about recording. Of course I was. As long as my records were still selling, why wouldn't I be thinking about recording? I didn't have a whole lot of songs, but what I did have were the Macleish songs -- and I figured I could add to them -- make up more in the studio if I had to and Johnston was raring to go ... working with him was like a drunken joyride.-------------------------------------------------------なるほどね、"New Morning"(1970)というアルバムは、こんなふうにマクリーシュの劇用に試作した曲を核にしてできあがったわけです。 →bobdylan.com: New Morning"Johnston was raring to go"がよくわからないのですが、「rare = rear(方言)」で、「現われる/そびえ立つ」ぐらいの意味なんでしょうか。一緒にレコードを作るわけです。"drunken joyride"も、酔っ払って車を乗り回すようでもあり、ラリパッパのパーティのようにも読めます。ボブ・ジョンストンは60年代後半のディランのアルバムを手掛けた人です。Highway 61 Revisited(1965)Blonde on Blonde(1966)John Wesley Harding(1968)Nashville Skyline(1969)ボブ・ジョンストンは「おもしろい猫」だったと、ディランは評しています。背は高くないんですが、レスラーのようにがっしりしていて、実際以上に大きく見える人なんだそうです。元々はプレスリーの曲も書いているミュージシャンです。ディランに、ナッシュヴィルに移り住むよう熱心に勧めていたようです。ここなら君が誰かなんて、誰も気にしないよ。朝まで通りに立っていても、誰も見たりしない。そういう言葉を覚えているということは、それはいいなあと思ったんでしょうね、ディラン。p.135です。

2005.07.11

コメント(6)

-

ぼくは言葉の手をにぎり

おもしろがって貼り付けた「Blog Pet」ですが、どうもヒナは頭が悪いようです。文節一つしか発しないことが多いし、拾ってくる場所が偏っています。RSS1.0からRSS2.0に変えても、同じです。何度もクリックすれば川柳のようなものも話してくれるのですが、これは運次第ですな。Blog Petのサイトに行ってみたら、フレームを変えたり、背景画像を自分で入れられることがわかりました。そこで、楽天広場で使っているプロフィールを背景に設定してみました。これではスピーチバルーンがヒナのものなのか、幻泉館主人のものなのかわかりません。でも、しばらくはこれで行くことにしました。う~ん、どうにも、あやしの世界です。 →幻泉館本館

2005.07.10

コメント(12)

-

風が吹くとき CHRONICLES #180

「セミの鳴く日」では「ぼくは恋人の手をにぎり 遠くへドライブした」ことになっています。実際はクロスビーと、あのでっかいビュイックで帰途についたのです。その頃、自分の評判は地に落ちていたのだとディランは書いています。その例がおかしいのです。ロシアの「プラウダ(Pravda)」が自分のことを「金の亡者である資本家」と呼んだというのです。それから、ディランの歌から"Weathermen"を名乗っていたグループが、"Weathermen Underground"に名称を変更したというのです。おやおや。この曲は"Subterranean Homesick Blues"ですね。 →bobdylan.com: Subterranean Homesick Blues「地下の」都市ゲリラの歌のように聞こえます。その中に印象的なフレーズが出てくるのですね。 ♪ You don't need a weather man ♪ To know which way the wind blows ♪ 気象予報士なんて要らない ♪ 風がどちらから吹くのか知るのにはディランが変わったから組織の名前を変えたのは本当かもしれませんが、でも"Underground"なんて付けたら、かえってこの歌に近づいてしまったような気もしますよ。おっと、google検索したら、リンク先のゆうぐるとさんのところがヒットしました。 →スイスこみゅーん ゆうぐると村だより:ヨーロッパのユートピア村コメントで「ぐれいねずみ」さんが"Weathermen Underground"の記録映画を紹介なさっています。 →THE WEATHER-UNDERGROUNDこの映画は輸入DVD/VHSがamazon.co.jpで買えますね。いやはや、便利になったものです。しまった!リージョンフリーのDVDプレイヤーは人にあげてしまったのだった。さて、名誉博士号の授与式につきあったデヴィッド・クロスビーの感想はこういうものでした。-------------------------------------------------------"Bunch of dickheads on auto-stroke," Crosoby said.-------------------------------------------------------「馬鹿連中」と吐き捨てたわけです。"on auto-stroke"の部分はあえて意味を書きませんが、菅野ヘッケルさんの訳ではどうなってるんでしょう。「2005年7月7日先行発売! Amazon.co.jp なら一足早く、入手できます。」と謳っているので、amazonで予約した方はもう日本語版が届いてるんでしょうね。私は先に見つけた楽天ブックスで予約したので、いつになるのかわかりません。あ~あ。ディランはこの名誉博士号が世間的に意味があるから利用するつもりだったという主旨のことを書いていますが、どこまで本気なのかよくわかりません。ただいまp.134です。

2005.07.09

コメント(6)

-

虚栄のかがり火 CHRONICLES #179

ディランとクロスビーの珍道中は、69年型ビュイック・エレクトラでルート80をてくてく……じゃないだろうな。ぶっとばして行きました。二人してラリってそうで危ないです。 →69 Buick Electra 225暑くて雲一つない日だったそうです。式服(robe)を着せられ、他の受章者と一緒に壇上に上がって待ちます。ウォルター・リップマン(Walter Lippman)やコレッタ・スコット・キング(Coretta Scott King)がいたそうです。リップマンは「冷戦」という言葉を作った人です。コレッタ・スコット・キングさんは、あのキング牧師の未亡人です。 →現代認識論の古典を読む:-ウォルター・リップマン『世論』- →Coretta Scott King Profile公民権運動のファーストレディという言い回しは妙ですね。とにかく暑かったようです。-------------------------------------------------------I stood here in the heat staring out at the crowd, daydreaming, had attention-span disorder.-------------------------------------------------------"attention-span"というのは心理学用語で、「注意持続時間」と訳します。文字どおり、個人が注意を集中していられる時間の長さを指します。ローブを着せられたディランは、暑くて頭がくらくらして、白日夢を見ているようだったというわけです。-------------------------------------------------------When my turn came to accept the degree, the speaker introducing me said something like how I distinguished myself in carminibus canendi and that I now would enjoy all the university's individual rights and privileges wherever they pertain, but then he added, "Though he is known to millions, he shuns publicity and organizations preferring the solidarity of his family and isolation from the world, and though he is approaching the perilous age of thirty, he remains the authentic expression of the disturbed and concerned consience of Young America."僕が学位を受け取る番が来ると、僕を紹介する人がこんなたぐいのことを言った。「歌い手たち」の中で僕がどんなにきわだっているのか、そしてこれで僕はこの大学でのどのような権利や特典も享受できるようになるのだと。でも、それから付け加えて言ったのだ。「彼は何百万もの人に知られていますが、家族と結束して世間から孤立することを好み、世間の注目や団体などを避けております。そして三十歳という危険な年齢にさしかかっているのですが、若きアメリカの、不安で心配な良心として本物の表現であり続けているのです。」-------------------------------------------------------ヨーロッパの古典的教養がないので、"carminibus canendi"の意味がわかりません。たぶんラテン語だと思うのですが、文脈から「歌」と関係がありそうなので、一応「歌い手たち」にしておきました。【追記】------------------------------ loveminus0さんが教えてくださいました。 「歌い手たち」→「歌曲」と読み変えてください。 ------------------------------------名誉博士号授与式での紹介として悪くないように思うのですが、ディランの反応は"Oh Sweet Jesus! It was like a jolt."でした。"jolt"というのは「激しい衝撃」なんですが、「マリファナ」や「刑の宣告」を指すこともあるそうです。またかよ!「若きアメリカの不安な良心」の部分で、もう身体が震え、後は何を言っているのかちゃんと聞いていなかったようです。まさに逆鱗に触れてしまったのです。でも、それはある程度わかっていたことですよね。ディランはこの歌を作るために出席したのではないでしょうか。 ♪ I glanced into the chamber where the judges were talking, ♪ Darkness was everywhere, it smelled like a tomb. ♪ I was ready to leave, I was already walkin', ♪ But the next time I looked there was light in the room. ♪ And the locusts sang, yeah, it give me a chill, ♪ Oh, the locusts sang such a sweet melody. ♪ Oh, the locusts sang their high whining trill, ♪ Yeah, the locusts sang and they were singing for me. ♪ 部屋をのぞくと裁判官たちがしゃべっていた ♪ いたるところまっくらで墓のようなにおいがした ♪ 出る準備はできていて ぼくはすでにあるいていた ♪ つぎに見たときには部屋にあかりついていて ♪ セミがうたったね それは寒気をおこさせた ♪ オー セミがうたった そのようにうつくしいしらべを ♪ オー セミがうたった 高いすすり泣きのトリルで ♪ セミがうたった そしてぼくのためにうたっていた (片桐ユズル訳)

2005.07.08

コメント(8)

-

Blog Pet

マエさんのところで「Blog Pet」というものを見かけておもしろかったので、本館blogに設置してみた。blogに書かれている言葉を学習して、クリックすると適当なことを言ってくれます。「ディラン……むにゃむにゃ」というのが良かったけど、キャプチャーした時はこれ。シュールです。ただ、「こねこ」のキャラクターなんですが、猫に見えないのが難ですな。 →幻泉館本館 →Blog Pet

2005.07.07

コメント(14)

-

セミの鳴く日 CHRONICLES #178

ディランはその週の初めには、ニュージャージーにあるプリンストン大学に行っていました。名誉博士号(Honorary Doctorate degree)を授与されていたのです。どういう事情なのかよくわかりません。そういうものは蹴った方がかっこいいのになと思うのですが、やっぱり嬉しかったのでしょうか。「それは不思議な冒険だった(It had been a weird adventure)」と書いています。嬉しいというより、好奇心の方が勝ったということみたいですね。「セミの鳴く日(Day of the Locusts)」はその時のことを歌ったものです。 →bobdylan.com: The Day of the Locustsディランは冒険の伴にデビッド・クロスビー(David Crosby)を誘います。 →デヴィッド・クロスビー →David Crosby OfficialSite →The Crosby Stills and Nash Official Siteそもそも授与式にこの人を連れて行こうなどというのが、マジメな姿勢ではないかもしれませんな。ディランは自分の曲"Mr. Tambourine Man"を大ヒットさせたバーズ(The Byrds)の時代から、クロスビーのことをよく知っているそうです。クロスビーは魔術師マンドレーク(Mandrake the Magician)のケープを羽織っている気まぐれな人物で、あまり数多くの人とうまくやっていくことができなかったそうです。当時でさえも死の淵をよろめいており、一人でラリって町中を歩き回ったりすることもありました。やばいなあ。 →Mandrake the Magicianでも、とても美しい声をしていました。ディランは"an architect of harmony"と評しています。CSN&Yの、あの変則チューニングとコーラスはクロスビーが生み出したのですね。C.F.Martinのサイトでも、特別扱いです。 →C.F.Martin: Artistsそして何よりも、ディランはクロスビーが大好きなんです。 ♪ Oh, the benches were stained with tears and perspiration, ♪ The birdies were flying from tree to tree. ♪ There was little to say, there was no conversation ♪ As I stepped to the stage to pick up my degree. ♪ And the locusts sang off in the distance, ♪ Yeah, the locusts sang such a sweet melody. ♪ ベンチはみんな涙と汗でよごれてる ♪ 鳥たちは木から木へとんでいる ♪ いうことはほとんどなく会話はなかった ♪ わたしが舞台へあがって学位をひろいあげようとしたとき ♪ そしてセミがうたった どこかとおくのほうでね ♪ セミがうたった そのようにうつくしいしらべを (片桐ユズル訳)

2005.07.07

コメント(8)

-

フーテン

永島慎二さんが亡くなった。享年67。小学生の時に雑誌「COM」で「フーテン」を読んでいたのだが、精神形成上大きな影響を受けたと思う。吉祥寺でお見掛けしたことがありますが、和服を召してかなり目立つ方でした。ご冥福をお祈りします。過去日録に時々登場したはずですが、とりあえず見つけた分。 →いちばん高い塔の歌 →小椋佳「海辺の恋」(1974年) 朝日新聞の連載 →asahi.com: [中央線の詩]第3部 青雲・阿佐ケ谷 若者たち(I)

2005.07.06

コメント(14)

-

ロック画報[20]

ここ数年買っている唯一の音楽雑誌がこれ。実は既にあまりまともに読んでいない。今回は特集が「Individualist=佐野元春」。ドジャーズ時代の野茂投手を思い出すし、80年代のもろもろのことなども思い出すのだが、それは書かない。→ロック画報[20]鈴木慶一さんが、高田渡さんのことを語っている。あのアルバム『渡』(1993年)を制作した時のことだ。時間をタイトに決めて、缶ビールの本数を制限したことなど、とてもおもしろい。日本語ロックに与えた影響の大きさなど、映画『タカダワタル的』ではわからない部分だと思う。立ち読みでいいから、ぜひ読んでいただきたい。 →2005年5月12日付日録:渡「とうじ魔とうじ」さんの連載も、今回は高田渡さんのこと。山平和彦さんに続いて渡さんを失ったのが大きかったそうだ。顔が高田漣さんに似ていると言われると、ご本人も書いてます。石原基久さんの連載は、「春一番ありがとう」。風太さんの談話が載っている。来年も頼みますよ、春一番。そういえばこの雑誌は「しまおまほ」さんの連載があるのだが、今回は石井竜也氏に会って感激した話だった。中学生の時に夢見ていたことがやっと実現したのだという。この前録画して見た映画『死の棘』(1990年)の島尾敏雄さんとミホさんの孫だというのは不思議だなあと思っていたら、お父さんの島尾伸三さんは『まほちゃん』という写真集を出しているのであった。すごい本だなあ。 →[まほちゃん]

2005.07.06

コメント(4)

-

つぶやき岩の秘密 CHRONICLES #177

2行空けて話が変わります。プロデューサーのボブ・ジョンストン(Bob Johnston)がナッシュヴィルから電話をかけてきました。ボブ・ジョンストンの公式サイトがヒットしたのですが、メールアドレスが載っているだけです。同じ名前で盆栽ファンやラジコンマニアや心理学教授がヒットしましたが、それは違いますわな。S&Gやウィリー・ネルソンのアルバムを作っていた人でしょう。 →BOB JOHNSTON: Music Producer →マイケル・マーティン・マーフィその時ディランはイーストハンプトン(East Hampton)に暮らしていました。ニューヨーク市郊外、ロングアイランドの東端にある町です。ディランも書いていますが、巨大なニレの並木が美しいところです。-------------------------------------------------------We were living in a rented house on a quiet street with majestic old elms -- a Colonial house with plantation-shuttered windows. It was hidden from the street by elevated hedges. There was a large backyard and a key to a gated dune which led to the pristine Atlantic sandy beach. The house belonged to Henry Ford.-------------------------------------------------------これはすごいですわ。コーヒーハウスの厨房で油にまみれたスパゲッティをかっこんでいたディランが、十年も経たないうちにすごいことになっています。既にアメリカを代表する顔の一人ですからね。 →Wikipedia: ヘンリー・フォードイーストハンプトンは当初農民や漁民が入植したのですが、画家や作家や裕福な一族の避難所のようになっていました。ディランは心の平静を取り戻せる場所と考えていたようです。そこでディランは風景画を描き始めました。5人の子供と海へ行きました。潮干狩りをしました。船に乗りました。モントーク岬の灯台で午後を過ごしました。ガーディナー島へ行って、キャプテン・キッドの宝を探しました。このあたりの写真を掲載したサイトを見つけました。夕陽好きらしいです。「キャプテン・キッドの宝」は冗談かと思ったら、本当にあるんですね。 →The Osprey's Photo Gallery自転車やゴーカートや馬車に乗りました。映画や市場にも行きました。画家の楽園、スプリングスにも行きました。デ・クーニングのアトリエがあったそうです。 →Wikipedia: ウィレム・デ・クーニングディランはこの家を母親の旧姓(maiden name)で借りたのだそうです。名前こそ有名だったけれど、顔はそれほど知られていないので、本当にのんびりできたようです。子供たちが、というよりも、ディラン自身が思いっきり夏休みを楽しんでいるみたいです。あれ?最初に出てきたボブ・ジョンストンの電話はどうなったのかしら。きっとまた何ページも進んでから、電話の内容に戻るんですよ。ただいまp.132です。

2005.07.06

コメント(6)

-

強制収用告示

静岡空港の「強制収容」認定が告示された。静岡県東部の住民は必要ならば羽田空港を利用するので、この空港を利用しないだろう。西部の住民も、おそらくは隣県のあの「セントレア」中部国際空港を使うのではないだろうか。いったい何人がこの空港を利用するのか。今までに県税を何億円つぎこんだのか。これからさらに何億円つぎこむのか。無駄な公共投資で、誰の懐が潤うのか。 →静岡新聞:静岡空港 →ストップ ザ・空港!

2005.07.05

コメント(4)

全57件 (57件中 1-50件目)

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- Trevor Horn: YES Nigtmares | Jon A…

- (2025-11-13 00:00:09)

-

-

-

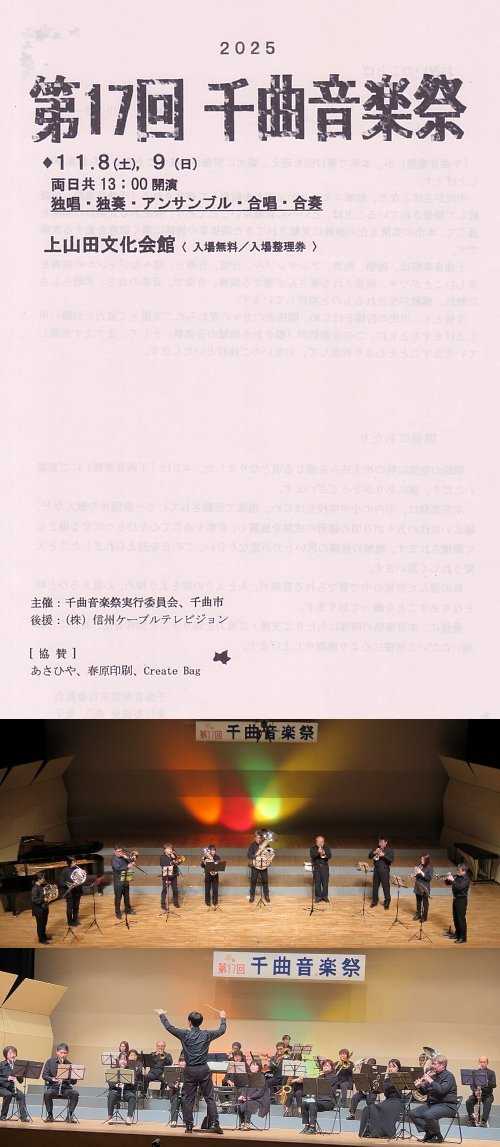

- 吹奏楽

- 第17回 千曲音楽祭 第2日目

- (2025-11-13 23:48:45)

-

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-