2010年04月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

黒沢明展、山種美術館の奥村土牛展、松岡美術館、ボストン美術館

# 東京都立中央図書館。「多摩学」関係の本をみにゆく。有栖川宮公園のそば。 約17時間前 TwitBird iPhoneから 。諸橋、出原、中庭、高野。# 都立中央図書館で、黒沢明展をやっていたのに遭遇。生誕百周年記念。短い時間だったが、映画人初の文化勲章受賞者の仕事をみた。# 山種美術館。日本画家の奥村土牛展みる。大いなる未完成。土牛石田を耕す、から名前をとった、 約16時間前 TwitBird iPhoneから#白金台の松岡美術館。モネ、ルノワール。 約16時間前 TwitBird iPhoneから# 森タワーでボストン美術館展。とくに、モネを中心に鑑賞した、 約14時間前 TwitBird iPhoneから

2010/04/30

コメント(0)

-

絵を描くことは、長く遠く果てしない孤独との戦いである(三岸節子)

三岸節子展が日本橋高島屋で行われている。「没後10年記念 三岸節子展 心の旅路--満開の桜とともに」。この画家は一宮市三岸節子記念美術館があるが、夫の好太郎にも北海道立三岸好太郎美術館がある。夫婦揃って美術館がある画家夫婦も珍しい。好太郎美術館は札幌にあり先日訪れたが、立派な美術館だった。そのとき 31才で亡くなった画家にこんな立派な美術館があることを不思議に感じた。この美術館は節子の62才の時に開館している。また節子自身の美術館は93才という亡くなる直前に開館している。節子は89才で女性画家としては初の文化功労者となった。好太郎は31才で夭折しているが、妻の節子(1905年生まれ)は94才まで画業を続けているというように対照的な人生だった。今回の企画展では最近発見された日記の文章を絵に添えるという試みが成功している。この画家は、画風をどんどん変えながら、長い生涯にわたって絵を描き続けたが、言葉にも心打たれるものがある。 * まだまだ生きている間は、一枚の作品に年齢相応の深い味わいを出してゆきたい。72才 * 家族近親の面倒を見てそれが満足だというのか、なんと味気ないことだろう。60才 * もっともっと深く掘り下げて、根元の自己をつかみだしてもっと根の深い作品を描きたい。広野の一本の大木のように何百年も生き続け生命力が得たい。68才 * 私は人物が描きたい。最後の仕事は人物とゆきたい。92才 * 新鮮な、シャープな、先生な、ピリピリした花を描きたい、、、、痺れるような美しい花の絵を描いたい。72才 * 世にい謂う安穏な暮らしというのが、私にとって一番の敵なのである。身を棄ててかかっているのである。 * 骨を噛む悔恨と孤独。ギリギリの地点まで自己をつっ放して安心立命したいと希う。それをしなければ私は救われないのである。57才 * 私の運命は好んで困難な道を歩む。、、なんというむずかしい世界か、しあkしやり遂げねば。カーニュに死すともよし。64才 * 私には才能がない。ただ努力と根と運があるだけで今日まで歩いてきた。、、才能である。才能の不足である。73才 * 絵を描くことは、長く遠く果てしない孤独との戦いである。64才

2010/04/29

コメント(0)

-

「僕は時代の子だ。みたものをつくらねばならない」(マネ)

エドァール・マネ(1823-1883年)の絵画を中心とした「マネとモダン・パリ」企画展が三菱一号館美術館で開催中だ。司法省の官僚で厳格な父と外交官の娘で芸術的な血が流れている母の間に生まれたマネは、パリに生まれ、パリに育った。フランスは、1848年の二月革命とそれ以後の第二帝政、第三共和政の間にパリという魅力的な街が形成された。1852年から1870年にかけて、ナポレオン三世は現代都市・パリをつくり、パリは新しい生活様式を生んだ。1851年から1900年の間に、毎年新しい建物は1240棟ずつ建設されている。マネはその目撃者だった。詩人・ボードレール(1821ー1867年)。「悪の華」「パリの憂鬱」を書いた親友は、現代生活の美を見出し、同時代の精神を伝える芸術を生み出すことを奨励していた。8歳下の小説家・エミール・ゾラとの交流も深い。 マネの言葉。「現代的あらねばならない。流行など気にせずに、われわれが今目にしているものを描かねばならない」「サロン(官展)こそ真の戦場だ。自分の大きさが測れるのはまさにここなんだ。小さな闘技場では僕は飽きてしまう」「僕は時代の子だ。みたものをつくらねばならない」「僕はみたままを描いただけだ」印象に残った絵。 * 死せる闘牛士。黒の魅力にあふれた絵。 * 街の歌い手。ゾラが一番好きな絵。 * 扇を持つ女。ボードレールの恋人の絵。 * 温室のマネ夫人。家柄が違ったため息子を弟として育てていたマン夫人の穏やかな風貌。 * 横たわるベルト・モリゾの肖像。女流画家モリゾの肖像。モリゾはマネの弟の妻になる。 * すみれの花束をつけたベルト・モリゾ。31才のモリゾ(1841-1895年)。知性と教養。モリゾの義理の甥・ポール・ヴァレリー「何よりも黒、絶対的黒」「マネ芸術の神髄」 * オランピア。高級娼婦の裸体。顔は少女のよう。センセーションを巻き起こす。 * ラテュイユ親父の店。明るい軽やかなタッチ。 * 自画像。生涯で2点しかない自画像。40代後半。苦渋に満ちた鋭い視線。

2010/04/28

コメント(0)

-

知研・東京セミナー 神田敏昭「ツイッターを使いこなそう! 」

午後の日本橋のT出版社訪問と、夕刻からの品川サテライトでの会議が予定されていたので、その前後の時間を縫って美術館や美術展を観た。T出版社では、今まで取り組んだことのない企画の2回目の打ち合わせ。ある分野での私の考えの集大成になるので、いいものにしたい。丸の内にこの4月に開館した三菱一号館美術館。岩崎弥太郎(1835-1885年)の興した三菱は、陸軍用地だった丸の内を政府から1890 年に一括購入し、この地を地震に耐える洋風建築の林立する事務所街にすることを決める。第二代社長・岩崎弥之助(1851-1908年)は、ジョサイア・コンドル(1852-1920年)に丸の内における三菱初の洋風建築事務所である旧三菱一号館(1894年竣工、1968年解体)の設計を任せる。三菱は丸の内を単なる事務所街ではなく、文化的な街に醸成しようという意図を持って、美術館や劇場を作ろうと試み、コンドルは「丸の内美術館案」と銘打った図面を残しているが、その夢は実現しなかった。この一号館は老朽化のために1968(昭和43)年に解体されたが、40年あまりの時を経て、コンドルの原設計に則って同じ地によみがえった。ここが夢であった美術館になった。洋館の外観とまわりのレストランと緑の配置はいい雰囲気を醸し出している。この美術館の初回の企画展は「マネとモダン・パリ」。日本橋高島屋で開催中の没後10年記念「三岸節子展」。札幌にある三岸好太郎美術館を訪問したことがあるが、この人はこの好太郎の妻だった。夫は31才で夭折した天才画家だが、妻は94才まで画業を続けている。最近発見された日記と代表作をからませながら展示するという好企画だった。---------------------------知研・東京セミナー「ツイッターを使いこなそう! 」(基本的な使い方を学び、さらに便利な使い方を知り、サクサク快適に使いこなせるようになるまで)講 師:神田敏晶(かんだ・としあき)氏 ビデオジャーナリスト /ソーシャルメディアコンサルタント日 時:2010年5月10日(月曜日)PM7:00~8:50 会 場:商工会館6F大会議室(03-3581-1634) http://www.jade.dti.ne.jp/~shoko-on/image/map.gif〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 ○地下鉄銀座線「虎ノ門駅」5番出口より徒歩5分参加費:3000円(非会員5000円)----------------------------------------------------------神田敏晶さんは、ツイッターの第一人者で、ツイッターに関する著書もあり、イベントには必ずといっていいほど、パネラーで参加されています。そんな神田さんに、ツイッターの基本中の基本から、サクサク使いこなせるようになるまで、便利な使い方やツールも含めて教えていただきます。ツイッターの登録ができるかたは、是非、IDの登録だけでも済ませてお越しいただけると更に理解が早いです。神田さんには、ツイッターは何が楽しいのか?何が役に立つのか?ビジネスにどう使えるのか等もしっかり伝授いただきます。なお、実践的なセミナーとなりますので、当日は、iPhone、やネットに繋がるノートパソコン等をお持ちいただけますようお願いいたします。上記をお持ちでない方は、携帯電話でも OKです!携帯電話でもツイッターの登録やツイッターを使うことが可能です。ツイッターを一度も使ったことのないかたも勇気を出してお越しください。ツイッターを使っているけれど、いまひとつ何に使えるのか、何が面白いのかさっぱり分からないという方にもオススメです。神田さんとツイッターでつながって、新しい世界が見えてくることと思います。また、参加者同士で、フォローしあい、フォロワーを増やしましょう!それでは、ご友人・知人をお誘い合わせのうえ、是非セミナーにご参加ください。神田さんと共に、スタッフ一同、心よりお待ちしております。----------------------------------------------------------【神田敏晶講師プロフィール】http://knn.typepad.com/about.htmlKandaNewsNettwork,Inc. 代表取締役ビデオジャーナリスト / ソーシャルメディアコンサルタント 1961年10 月12日生まれ(コロンブスがアメリカ大陸を発見した日に命を授かる)(万年27 歳+20数回目) B 型 【mail】 kandaknn@gmail.com神戸市生まれ。ワインの企画・調査・販売などのマーケティング業を経て、コンピュータ雑誌の編集とDTP普及に携わる。その後、 マルチメディアコンテンツの企画制作・販売を経て、1995年よりビデオストリーミングによる個人放送局「KandaNewsNetwork」を運営開始。ビデオカメラ一台で、世界のIT企業や展示会取材に東奔西走中。SNSをテーマにしたBAR YouTubeをテーマにした飲食事業を手がけ、2007年参議院議員選挙東京選挙区無所属で出馬を経験。関西大学総合情報学部で非常勤講師を兼任後、2008年 湘南で ITとエコな生活を営みながら、ソーシャルメディア全般の事業計画立案、コンサルティング、教育、講演、執筆、政治、ライブストリーム、活動などをおこなう。【著書】Twitter革命(ソフトバンククリエイティブ)/YouTube革命(韓国版)(WIZ9)/ウェブ3.0型社会(大和書房)/YouTube革命(ソフトバンククリエイティブ)/Web2.0でビジネスが変わる(ソフトバンククリエイティブ) 他【教職歴】関西大学 総合情報学部 非常勤講師。早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 非常勤講師。宣伝会議 編集ライター養成講座 講師。宣伝会議 Webライティング講座 講師。デジタルハリウッド大学 講師。デジタルハリウッド 講師。【講演歴】多数 こちらを参照ください http://knn.typepad.com/knn/cat7212861/----------------------------------------------------------主催:NPO 法人知的生産の技術研究会 tiken.org@nifty.com TEL:042(363)3445 FAX:042(365)5744参加費:3000円(非会員5000円)(事前振込制です)申 込:TO:tiken.org@nifty.com(知研本部) CC:emirun@nifty.com(秋田)まで、メールの件名に「5/10神田敏晶セミナー申し込み」、とお書きになり、メールの本文に、お名前、メールアドレス、緊急連絡先を記載の上、メールにてお申し込みのうえ、事前に下記口座までお振込みください。振込口座はつぎのとおりです。----------------------------------------------------------みずほ銀行・府中支店・普通預金口座・口座番号1670383口座名義:知的生産の技術研究会(みずほ銀行に略称のチケンで登録済みですので、「チケン」で早く簡単にお振り込みすることが可能です)。----------------------------------------------------------入金順にお申込み確定となり、定員になり次第、受付を終了いたします。満席の場合のみ、ご連絡させていただきます。何卒ご了承ください。----------------------------------------------------------

2010/04/27

コメント(0)

-

「時間主権」を確立せよ!

「前業」という新語を用いて、「残業」を戒めた本を書いたのが、2007年の4月である。その後、この本の想定した読者である若いビジネスマンを巡る状況は、経済環境の悪化、経営環境の劣化とともに、可処分所得や可処分時間が減少を続けるなどなどますます厳しさを増している。今までより少ない人員で、今までより多くの仕事をこなすという矛盾した命題のもとで、厳しい労働を余儀なくされている若いビジネスマンのため息が聞こえてくるようだ。 セルフマネジメントの要諦はタイムマネジメントに尽きるし、人間は習慣の束でもあるから、時間管理に関する細かなノウハウを積み上げることは大事なことではある。しかし、そういうノウハウ集には背骨(バックボーン)がないものが多い。もはやちまちました時間の使い方の集合体というだけでは、今の時代を乗り切れなくなっているように思う。 ビジネスマンの頭の中には「仕事と家庭」というキーワードが居座っている。仕事は「公」で、家庭は「私」で、そのバランスをとろうという主張もあるが、果たしてそうだろうか。自分自身という領域を忘れてはいないか。仕事人でも家庭人でもない、個人としての人生はどうなっているのか。9時-5時は公人としての仕事とすると、朝の5時-9時は努力すれば個人の時間として使えるはずである。いやむしろ、早朝のこの時間しか私たちには残されていないとも言える。アフターファイブの時間はどうか。9時までは半公半個で使えるだろう。ビジネスマンには、仕事の前後に朝の5時-9時と夕方の5時-9時という沃野がぶら下がっているのだ。この黄金の時間で「個人」として何をすべきか、をよく考えねばならない。 さて、戦場でもある仕事を考えよう。職場での仕事を遂行する上で、タイムマネジメントを阻害する主な要因は、上司と顧客の二つである。上司はこちらの仕事に関わりなく思いつきを課してくる。顧客はこちらの都合に無関係に作業を要求してくる。ビジネスマンは、これらの「帝国主義者」から搾取されている植民地状況にあるのだ。 そこで、時間に関する主権の回復と確立が喫緊のテーマとなる。こういった背骨がなければ、私たちは常に侵略の危機にさらされる。主権とは自らの「領土」に国家意思を貫徹する力である。上司の方針、顧客の要求(領空侵犯)を常に先回りしてこちらから時間を指定して提案や打診をしていく。急な仕事を頼まれても、自分にとっての大事な時間をはずして応える。そうして主権国家としての防衛権を行使し最高の生産性を保持して仕事の量と質を上げていこう。 早朝の5時-9時は「領海」と考えたい。領土の延長として眠れる資源を活用する権利がある。そうすると通勤は座れる始発駅がいい。自分の時間が持てるので通勤時間は長いほどいいから遠くに住むのが理想となる。 夕刻からの5時-9時は、「排他的経済水域」と考えてみよう。この水域の航行は上司も顧客も航行は自由であるが、選択肢はこちらが握っている。残業、打合わせ、そして個人としての勉強にも充てられるゆるやかな時間である。そして当然のことだが、9時を過ぎれば2次会はやめて私人としての家庭に戻りたい。 まず、「時間主権」の回復と確立、からすべてを始めよう。 (4月25日発行の「生産性新聞」(日本生産性本部)に寄稿した原稿)---------------------------------午前は、秘書と打ち合わせ、書類整理。午後。13時。I出版社来訪。新しい企画を提案しておいた。14時。読売新聞の方が来訪。総研所長として対応。15時。S出版社来訪。山田学監、樋口先生と対応。

2010/04/26

コメント(0)

-

自由民権資料館(石阪昌孝)・府中市美術館(歌川国芳)

日曜日は午後から、町田と府中をまわった。町田立自由民権資料館4月に衣替えした常設展は、「武相の民権・町田の民権」。多摩地域は自由民権運動が盛んだった明治10年代あたりは、神奈川県に属していた。神奈川県は武蔵国(武州)6郡と相模国(相州)9郡から成り立っており、「武相」と呼ばれていた。自由民権運動は、国会や憲法をつくり国民の参政権を保障する要求を政府に働きかける運動で、多摩では運動が盛んであった。武相の境界に位置する町田が両方の運動をまとめる役割を果たした。この地域は豪農が政治的運動の地域リーダーとして活躍する。明治4年にできた地域の学舎「小野郷学」は石阪昌孝、小島為政、橋本政直が指導。「行孝道之図」は、孝行を東海道に例えて、女郎買道、博奕道、大酒飲道、農業不精道という難所を乗り越えて皇都に着くという図である。1879年(明治12年)に地方議会ができ、神奈川県会ができる。その初代議長になったのが石阪昌孝だった。初代衆議院議員を経て群馬県知事になった人物。石阪の娘・美那は詩人の北村透谷と恋愛結婚をするから、透谷の義父になる。1890年の第1回総選挙で、会期末10日前に提出された三多摩の東京府移管法案の成立によって東京都が成立する。東京府は飲料水源となる玉川上水の水質管理のために移管を求めた。神奈川県は税収上の重要地域であったが、自由民権運動の拠点であり切り離すことも考えていた。この地域はほとんどが反対であり、南多摩は反対、北多摩は賛成という流れだった。地図をみると多摩川の北と南で分かれている。府中は賛成で、多摩は反対だ。石阪以外にも、松個柿解説の建白書を提出した村弁次郎(北多摩郡本宿村・現府中市)、憲法草案を編んだ千葉卓三郎(五日市)などの名前が残っている。「町田の民権運動」というコーナーでは、4人が紹介されている。青木正太郎(1854-1932年)。私立小・養英館、自由党県議の中心、衆議院議員、武相銀行頭取、京急社長。石阪昌孝(1841-1907年)。板垣退助「沈黙寡言。創業開拓の才、自由党創立時に貢献」。小野郷学、自由党、4期衆議院議員、5升飲んだ酒豪。村野常右衛門(1859-1927年)。自由党、青年民権家、大坂事件で有罪、衆議院議員、立憲政友会幹事長、満州日々新聞社長。細野喜代四郎(1854-1924年)。自由党。府中市美術館 * 歌川国芳-奇と笑いの木版画。歌川国芳(1797-1861 年)は、北斎、広重と同じ江戸後期を生きた浮世絵師。この企画展はある人物が収集した二千数百点の絵から選んだというがどういう人物か興味が湧く。日本橋染物屋に生まれ、 10代で歌川豊国の弟子となり、30代で人気絵師になるという遅咲き。 * 司馬江漢と亜欧堂田善司馬江漢。江戸の浮世絵師。中国風の花鳥図。西洋画に興味。腐食銅版画。本格的な油彩画。亜欧堂田善。須賀川生まれの染物屋。 47才で松平定信に抜擢され西洋画技術の研究に入る。「新訂万国全図」(高橋景保編)が代表作。 * 牛島憲之記念館(府中市美術館)牛島憲之(1900-1997年)。熊本出身の画家。東京芸大教授。 82才で文化功労者、83才で文化勲章。この画家も 97才と長寿。

2010/04/25

コメント(0)

-

広い地域と多様なバックグラウンド--インターゼミ第2回授業

インターゼミ(社会工学研究会)の第2回目の授業。寺島学長「ヒューマンリレーションマップ(人脈図、毎年更新、新しい人)とアセットマップ(資産。誇れるもの。金、資格、スコア、もの、、)そして読んだ本や文献などの知的アセット」「一点の素心」「ファンケル。大中華圏ネットワーク、香港シンガポールからブランド形成、銀座四丁目の角、ファンケル健康院(エンタメと健康、、)、池森ファンド、ベンチャーファンド、AOKI、ドトール、、」「中島敦と中里介山」「多摩学」学生の自己紹介から。キーワードをピックアップ。「青梅、多摩」「八王子、酒井ゼミ、マーケティング、アジア、音楽、エンタメ」「新宿高校、野球、四番レフト、地域活性化ゼミ、宮城、農業、経営、アジア研究、中国留学」「調布、短大、サービスエンタメ」「椎木ゼミ、経済社会、深く、駒込」「山口県、金子ゼミ(会計)、環境・エネルギー」「人と話す機会、帝京高、サッカー、スポーツマーケティング」「沼津、久恒ゼミ、模擬講義受講、問題解決力」「豊田ゼミ、神奈川」「東鳴子温泉、起業した、出版プロジェクト、志、北園高」「中国・北京、中学から日本、永住権、東海大付属」「趙ゼミ、多摩学、駿台甲府」「久恒ゼミ、問題解決、父は上海駐在中、駒場」「静岡、サッカー、福島県、広い価値観、深い知恵」「福島、相馬、違うことをしたい」「新宿、グリーンニューディール、他のテーマも耳に」「大和南、バドミントン、就職率、実践力、実学、久恒ゼミ、百貨店」「茨城、水戸」「フランス5 年、14か国訪問、日本を学びたい、仙台育英、ソニー」「ブラジル17 年、アメリカボストンの高校、タテ・ヨコの関係、アジアダイナミズム」「藤沢、タテとヨコ、ゼミがないから、環境エネルギー、ビジネス」「和光学園、オーストラリアメルボルン留学、アジア交流」「学生会副代表、エコタマ、ワールドカフェ、美化、南多摩高」「横浜、ゼミ無しだから、観光、サービス」「志、取り組み、若葉台、多摩市、趙ゼミ」大学院生「日立、デトロイト、食品流通、テニス指導員、多摩ニュータウン、アジア、グリーンニューディール」「富士ゼロックス、研究所、介護、環境起業」「ファンケル、永遠の美、成長が止まりつつある、サービスエンタメ」新人教員「近代文学史、梶井基次郎、乱歩、サブカルチャー、ライトノベル」「開発思想史、水」多摩を中心に、思った以上に広い地域から参集している。それぞれのバックグランドが興味深い。主力は新2年生だが大勢の前で発表ができる。終了後、神保町の飲食店を借り切って、一期生・二期生を含めた大きな懇親パーティ。寺島学長も参加し、学生達とツーショットをしたり、一人一人と話したりで、一時間以上会場に姿があった。教員、学生、院生、事務局員が入り交じって各所で話に花が咲く。インターゼミ開始前に学長と少し話す。「本日の進め方、夏の計画、稲盛、知研、大拙の稀本、多摩学本、日本の人材、戦略図、ロシア、、、」------------------朝は、最初の学部運営会議。学部長、主要委員長と今泉先生、私、事務長で構成。私の方からは「多摩大戦略図」の説明と教育カリキュラム改革考え方を提示、また「多摩学の進め方」などを説明した。月2 回ほどの会議となる。ここで主要な合意を形成していく。次に教授会。終わって、他のゼミからの私のゼミへの転属希望の3年生と、入ゼミ希望の 2年生を面談。昼食を摂りながら、常見先生、樋口先生、斉藤S裕美先生、大森映子先生らと歓談。その後、九段サテライトへ。

2010/04/24

コメント(0)

-

「計画なけれは実現無し」--連休が近い

今日は、朝からスケジュールが詰まっていた。 * 10時40分から12時10分まで講義(多摩)。 * 13時から14時半までプレゼミ(多摩)。 * 16時から17時半まで大学運営委員会(九段)。 * 18時半から21時40分まで大学院授業(品川)。------------------------さて、もうすぐ春の連休。例年長い休みの前には計画を立てるという習慣がある。主として手がけている本の執筆にめどをつける期間とする予定だが、記念館・美術館の計画も考えて見みた。このうちどれくらい回れるか、楽しみだ。 * 東京オペラシティ。猪熊弦一郎 * 三菱一号館美術館。マネ * 山種美術館。奥村土牛 * 三井記念美術館。徳川家康 * 損保ジャパン東郷青児記念美術館。ユトリロ * 森アーツセンター。ボストン美術館(モネ) * 目黒区美術館。ガレ * 松岡美術館。モネ・ルノワール * 神奈川近代文学館。城山三郎 * 鎌倉文学館。高浜虚子 * 国立美術館。ルーシーリー * 日本橋高島屋。三岸節子 * 町田市自由民権資料館 * 小島資料館。小島鹿之助

2010/04/23

コメント(0)

-

「知的武装」が必要だ--リレー講座・第1回は寺島実郎学長

多摩大学・寺島実郎監修リレー講座の第一回。本日は監修者の寺島学長の講義。 * 外は広く、内は深い(鈴木大拙)。知識と人間力で。 * 学生にはものごとを考えるきっかけにして欲しい。どう生くべきかというイメージを持って欲しい。 * 今、日本ほど陰鬱な国は少ない。悲観論、うつむきがち。しかし外は異様な熱気に包まれている。 * 2010年世界同時成長局面へ。中国+10%台成長、インド+8%台、ブラジル+5.3%台、ロシア+3.9-4%台、アメリカ+3%台、EU+1.1%台、アセアン+4.7%台、インドネシア+6%。 * BRICSからBRIICSへ。Iはインドネシア、Sはサウスアフリカ(南ア)。経済牽引者が多角化してきた。 * マネーゲーム再びの懸念。好景気は財政出動と超低金利による。余ったカネがどこに向かっているか? 原油価格が上昇中(2010 年1月72ドル、やがて100ドルをうかがう) * 日本。10年3月の企業物価指数。2000年を 100とすると、素材原材料173.4%、中間財(部品など)109.2%、最終財 87.5%。最終財のうち耐久消費財(家電等)は69.1%、非耐久消費財(食料・衣料等)は101.8%。業界によって景況感がまるで違う。「川上インフレ、川下デフレ」。インフレとデフレの同時進行。 * なぜ消費が弱いのか? * ワーキングプア問題。年収200万円(時給1000円で死に物狂いで働いて得るレベル)は、非正規労働者(1721万人)、自営業、正規を含め、全労働人口6272 万人のうち34%の2165万人。 * これはグローバル化とIT革命の相関の中から生まれた。 * IT革命はカゲの部分は労働の平準化をもたらした。金型の設計はCAD,CAMへ。、次世代バーコードで時給1000円の仕事もなくなる。 * グロバール化は労働者の賃金を下に下げる役割を果たした。 * 勤労者家計可処分所得。2000年月額47.3万円が2009年には42.8万円と-9.5%。政権交代前夜 09年1-7月は 41.2万円でこれは年収ベースで-73.2万円に相当。 * 企業のフリンジベネフィット(社宅・寮・保養所)は減少。 * 収入減少と公的負担増(税・社会保障9により、可処分所得が大きく減少し、いらだちと悲鳴が、政治への怒りに向かった。 * 政治は家計にカネを直接配るという行動に出ている。麻生内閣の 1.2万円、鳩山内閣の子ども手当。 * 子ども手当は、子どもは社会全体が育てるべきだという社会政策論だが、本音は「「家計に直接給付する」という景気対策。 * 親子の関係が変わるなど、リスクが大きい。「子どもは社会が育てる」という合意は国民のあいだいにできているのか? * 生活保護。2008年159.3 万人で生活扶助基準額は東京標準3人世帯で194.6万円。雇用保険による失業保険給付 60.7万人で平均支給額は152.4万円。 * 年収200万以下のワーキングプアが2165万人との対比で、不公平ではないか。ゆがんだ分配になている。公正な分配という基軸を取り戻すべき。 * 学生諸君!こういった時代の中で、どう生きるか。単なる部品としての労働力にならないためには「知的武装」が必要だ。 * 次回の講義は、アジア。------------------------9時半から学長室ミーティング。11時からホームページと大学パンフレットの打ち合わせ。12時半、社団法人企業社会研究会が来訪し、講演の打ち合わせ。14時、学長14時40分から、リレー講座16時20分からホームゼミ。東京ヴェルディチーム、多摩焼きチーム、オーラルヒストリーチーム。

2010/04/22

コメント(0)

-

「知研フォーラム」308号が充実している

「知研フォーラム」308号が届いた。「講演録」は、寺島実郎顧問の3月 11日に行われた「2010年の世界潮流を予測する」である。当日は130人の聴衆が集まり盛会だった。この?年の年初に行う「世界潮流の予測」シリーズも知研では10回目になる。「知研の活動は日本の異業種交流の中軸になっており、大事にしたいと思っております」と最初に語っている。以下見出し部分を書き抜く。ふたたび世界の高成長の兆しがあらわれている・世界の金融資産は実体経済の三倍以上に膨れ上がっている・日本では原材料はインフレだが中間財消費財はデフレ・消費が落ち込んでいる原因は分配のyふがみ・家計に現金をぶち込む政策のあやうさ・世界の構造転換のキーワード・CO2削減ルールづくりでまとまらない世界・大中華圏というネットワーク型の視点はますます正解度深まる・シンガポールはユニオンジャックの矢と大中華圏の接点・日本の弱さは各界ともガバナンスの弱さからくる・電気自動車と再生可能エネルギーとIT技術の相関でどんな未来をアメリカがつくりだすのか・大型プロジェクトエンジニアリングのスペシャリストが育っていない・エネルギー問題でもあらゆる選択肢の活用と研究が求められている2月17日に丸の内・丸善にて行われた「知の現場」出版トークショー「最初の一冊の壁をいかに越えるか」の内容のまとめもある。樋口裕一・山田真哉・私の鼎談のテープ起こしだが、楽しく読める。各自の最初の一冊のときのエピソードなどが面白い。冒頭の私の連載「人物記念館の旅」は、「本居宣長記念館-「もののあはれとは、、、人の心の中に起こる感動」。記録魔、優れた知的生産者としての生活ノウハウ、 35歳から35年間かかって完成した大いなる知的生産物「古事記伝」のことなどを書いた。「懐かしの知研セミナー」は、最近亡くなった井上ひさしの「最近の日本語の動き」で、この講演は1981年だった。「懐かしの」ではなく、「現代によみがえる」とか前向きのタイトルにした方がいいのではないかなあ。毎回楽しみにしている高階時子さんの「楽しい事典の話」は、今回は「正岡子規の初任給15円は今のお金に換算すればいくら?」である。様々な資料を用いて解明してくのだが、高階さんは司書だけあって、いつも資料を探し出す手際のよさに感心している。いくつか知研の主催するセミナーの紹介もある。http://tiken.org/ * 5月10日 「ツイッターを使いこなそう!」 神田敏晶(ツイッターの第一人者)19 時から。虎ノ門商工会館。これは逃せないセミナー。 * 4月27日 「幸せ度とは何か」 大島章嘉(市民満足学会事務局長・ワード研究所代表) 19時から。虎ノ門商工会館。これも面白そうだ。知研関係者の出版 * 野村正樹「東京 思い出 電車旅」 * 中村文人「おとうじゃないって」「みんなだいじななかま」「感動する仕事!泣ける仕事!」 * 久恒啓一「問題がすっきり解決!図解思考の本」(PHP研究所) * 知的生産の技術研究会「達人に学ぶ 知的生産の技術」(NTT出版社) * 秋田英美雫子「チャンスは人からもらいなさい」(青春出版社)「知研本部幹事募集のお知らせ」。希望者はemirun@nifty.com まで。

2010/04/21

コメント(0)

-

「春風や次郎の夢のまだつづく」--遅咲きの作家・新田次郎の生き方

新田次郎(1912-1980年)はペンネームである。 この人の生まれは諏訪町大字上諏訪角間新田で生まれたことと、次男坊であったことを合わせて、新田(シンデン)をニッタと読ませて、新田次郎になった。ペンネームのつけかたの一つの典型である。自身の家の屋号を用いた堺屋太一、出身地の名前をつけた石ノ森章太郎など、こういうペンネームのつけ方は多い。新田次郎の本名は藤原寛人である。 18歳で無線電信講習所(現在の電通大)に入り、卒業後 20歳で叔父の藤原咲平の紹介で中央気象台(気象庁)に入台する。そして直後の昭和7年から12年まで富士山観測所で仕事をする。31歳、満州国中央気象台課長となるが終戦でソ連軍の捕虜となる。妻ていは、3人の子供を連れ辛酸をなめて帰国。新田はソ連軍から解放された後、34歳で気象台に復職する。39歳の時に妻が「流れる星は生きている」という本を書きベストセラーになる。 この刺激が作家・新田次郎を誕生させることになった。「強力伝」を書き懸賞小説に当選する、これが43歳で出版され、翌年いきなり直木賞を受賞する。その後、「蒼氷」など山岳小説、推理小説を書いていく。本業では51歳で測器課長に昇進し、富士山気象レーダーの建設の歴史的大役を成功させる。54歳で気象台を退職し、筆一本の生活に入り、「八甲田山死の彷徨」、「武田信玄」など多くの名作を生む。退職後13年後の67歳のときに心筋梗塞で逝去する。 山に題材を取った小説が多い新田次郎は、山男だった。諏訪市図書館の二階に新田次郎コーナーがあり、遺品が展示されている。中略 数年前、日本本ペンクラブの例会に初めて出席したときに、家族4人がペンクラブの会員である珍しい例としてこの藤原家を紹介していたことを思い出した。文筆の才能は遺伝か、それとも環境か。藤原正彦の「若き数学者のアメリカ」という処女作は、この父親が骨を折って生まれた作品である。 新田次郎の蔵書の一部も見ることができる。「遠近の山」、「山との対話」、「山の足音」、「歓びの山 哀しみの山」、山の天辺」、「単独行者の気憶」、「孤独なザイル」、「アルプスの山旅」、「上高地の大将」、など山に関する本がやはり多い。新田次郎は「山岳小説」と言われることを好まなかった。山岳を題材にとって人間を描いていると自覚しているが、やはり山という部隊を誰よりも深く知っていた。 新田次郎は本名の運輸技官・藤原寛人の名前で、 30年勤続の表彰状をもらっている。仕事に対する誇りを持っていたことをうかがわせる。息子の藤原正彦のエッセイを読むと、直接はもらさなかったらしいが大学出の学士との待遇の差に心を傷つけられていたようだ。 再現された書斎は、8畳で、炬燵つ机と座椅子の組み合わせである。和服姿のやや小太りの穏やかな写真も展示されている。如月の すわ湖思えばなつかしや 下駄スケートの緒のゆるみを(新田次郎)下駄スケートという言葉は初耳だったが、島木赤彦の記念館のある諏訪湖博物館の入口に「下駄スケート発祥の地」というプレートとそれを楽しむ子供たちの彫刻があった。 新田次郎が、小説家として自分の誕生の過程を64歳のときに誠実に書いた本「小説に書けなかった自伝」(新潮社1976 年刊)を興味深く読んだ。 二足の草鞋を履く心得の部分を抜き出してみる。「役所では言動に慎み、小説のことを?気(おくび)にも出さないいうにするし、仕事の方も人一倍熱心に勤めていた。」「十年間私は役人作家としても座を守っていた。」「課長の佐貫さん(佐貫亦男?東大教授)には、いちいちことわって出て行った。隠すことはよくないと思ったから、なんでも話した。、、、私の小説が載った雑誌は必ず何冊か買って課員に回覧することにした。課員に対して私の夜の仕事を認めて貰うためだった。」「小説は書き始めてから十年、気象庁の仕事は三十年だった。この三十年間、自分の能力を思う存分使ったということは一度もなかった。」 自宅での執筆活動は、「戦場」であった。「退庁時刻が午後五時。国電に乗って吉祥寺の自宅へ帰るのが午後六時過ぎ、食事をして、七時のニュースを聞くと、自分の部屋に引きこんで十一時までみっちりと書いた。四時間以上書くことはできなかった。床に入ると、すぐ寝入ってしまった。」「午後五時になって解放されたときは、ほっとした。ああこれから明朝までは自分の時間だと思うと嬉しくてたまらなかった。」「役所から帰って来て、食事して、七時にニュースを聞いて、いざ二階への階段を登るとき、<戦いだ、戦いだ>とよくいったものだ。、、七時から十一時までは原稿用紙に向かったままで階下に降りて来ることはなかった。」 新田次郎は、遅咲きであることをよく知っていた。「四十を過ぎて作家になったのだから、なにか特徴のある作家としての存在を認められないかぎり、必ず脱落してしまうだろう。ではいったいなにを主軸に書いて行くべきかというのが、私に取って大きな課題だった。」「直木賞受賞以来の自分自身の心の動きと、読者の評価を勘案すると、山を舞台とした小説(山岳小説)を大事にしなければならないことがはっきりして来た。、、読者が私に求めるものがなんであるかが、おおよそ分かりかけたような気がした。」「作家として一本立ちできるぞと青空に向かって叫びたい気持ちになった。小説を書き出してから十六年経っていた。」 小説技法と執筆スケジュールの管理には、技術屋としての仕事ぶりが投影されている。「当時私は短編長編に限らずすべての小説を書くに当って次のような作業順序によっていた。1.資料の蒐集 2.解読、整理 3.小説構成表 4.執筆。小説構成表というのは、筋書きをグラフ化したもので、横軸(時間軸)に相当するものが頁数になり、縦軸には、人物、場所、現象などに適当なディメンションを与えて設定した。人物の相違は色で書き分けた。」「私は小説を書き始めて二十年以上になるが、たったの一度も原稿を遅らせたことはなかった。これは、約束を履行するために安全率を掛けた仕事をやっていたことを示す以外の何ものでもない。」「私は、引受けたからには納期は絶対に守るべきだとういう信念を押し通した、、、このためには無理な仕事ははじめから引受けないことにした。一ヶ月に最低一週間の余裕を常に保持するようにつとめていた。」 さて、記念館ができるほどの人物の実像は、妻、子供など日常生活を一緒に送った家族の証言が一番信用が置ける。そういった書物は、記念館という現場で手に入ることが多い。新田次郎の小説と「小説に書けなかった自伝」と、妻のてい、娘の回想録、そして次男のエッセイの中にでてくる人間・新田次郎の落差は大きい。「わが夫 新田次郎」(藤原てい)では、遺書のつもりで書いた作品「流れる星は生きている」がベストセラーとなった妻からみえる夫・新田次郎の日常が詳しく描かれている。夫の前では学歴の話題は禁句になっていた。夫はいわゆる昔の専門学校出身であり、職場では悲哀を感じていたであろうとこの妻はよく理解していた。新田は、まちがえても、自分が悪かったとは、決して言わない人だったらしく、その情景が怒りを持って書かれている。ていの書いた作品がベストセラーになって、講演に歩くようになっても、「収入が多いのが、えらいんじゃないぞ、、」と常に言って聞かせたそうだ。小説の書き方と同時に、新田の意気込みがわかる。「自分で計画をたて、自分にノルマを課して、どんなにビールが飲みたくても、そのノルマが終わるまでは、書斎にとじこもっていた。」「夫は多忙な日々を送っていた。長編を一年に一作。その計画のもとに、丹念に資料を集め、作品に心血をそそぐい込んでいった。「戦場にのぞむ武士の心だ」よくそんなことを言った。そして「新しい本が出来上がると、必ずその晩は枕元に飾った。」とほほえましく描写している。「夫は、原稿を書き出すと、その作品が出来上がるまで、二ヶ月でも三ヶ月でも、その作品のとりこになってしまって、他のことはいっさい忘れているらしかった。」「「オレが死んだあとでも、みんなに読んでもらえるようなものを書きたいだけだ。、、一年に一作だけでいい、精魂をこめて長編のいいものを書きたい」とくりかえしていた。夫は、事実、66歳の春に、自分用の原稿用紙を三万枚注文していた。一日に十枚ずつ書くとしても、約10年はかかる計算になる。そして書くべき資料は、3 年先の分まで、書斎に整然と積んであった。」「80歳ぐらいまでは書けるだろう」67歳から本人の望みでもあった80歳まで小説を書くとしたら、それまでの13年間は作家・新田次郎の前半ということになる。後半があったとしたら、どれほどの優れた作品を書いただろうかと想像する。妻・ていのこのエッセイは、新田次郎本人が書いた自伝が表向きの顔だとしたら、裏からみた顔であり、新田次郎という作家の姿と心理がよくわかる作品である。 俳句をたしなむ新田次郎は、「春風や次郎の夢のまだつづく」という句を死んだら墓石にきざんでおくれと語っていた。後半の作家人生があたっとしたらと感じさせる名句である。 「「父への恋文」(藤原咲子)は、愛娘が書いた父の回想録である。娘には、「読むことは築くこと、書くことは創ること 新田次郎」という書を書いて渡していた。「(母のベストセラーの印税で土地を買い、家を建てた。)父が筆を折らなかったのは、男としての屈辱からだった。」娘の目も父の心を鋭く見抜いていた。「お父さんが死んだらね、作家新田次郎はこんなふうにして書斎で原稿を書いていたっていうことを、ちゃんと覚えていて、しっかり作品に残すのだよ」。この娘は、父との約束を立派に果たした。「寒梅や思い残して西ひがし 次郎」、これが新田次郎の辞世の句である。 咲子の「母への詫び状」には、自慢の息子・藤原正彦のことが書かれてあった。「父は次兄の奔放な才能が自慢だったと思う。次兄をモデルに作品を書きたいと言っていたし、父の作品の中には次兄らしき人物が登場しているものもある。」 妻の藤原ていは、夫の死後夫の望んだ文学賞を設けた。新田次郎は若い作家を励ます賞を設立したいと願っていた。この歴史、現代にわたり、ノンフィクション文学、または自然界を材の取った作品に対して与えられる賞である。副賞の賞金は100万円であるが、正賞は気圧計というのが面白い。この賞は、第1回の沢木耕太郎から始まり、辺見じゅん、鎌田慧、宮城谷昌光、半藤一利、西木正明、熊谷達也、真保裕一などが受賞している。最近の新聞によると第29回新田次郎文学賞(新田次郎記念会主催)が3 月12日、帚木蓬生さんの「水神」(新潮社刊)と松本侑子さんの「恋の蛍 山崎富栄と太宰治」(光文社刊)に決まったというニュースが載っていた。今年でもう29回になる。「次郎の夢やまだつづく」である。 新田次郎はおおまかにいうと、役人として仕事をしながら、44歳で作家となり、その後10年間は「役人作家」として二足の草鞋を履き、54歳から作家として一本立ちした。作家としては遅咲きの人である。本業を大事にしながら、慎重に自分のやりたい方向に人生の舵を切りつつ、ある時点で好きな道に入り、思い切り命を燃焼させる。この人の場合は、本業の技術者としての仕事の経験が作家としての仕事ぶりによい影響を与えているようにみえる。一筋の道を歩いているときに、二本目の小さな道が現れ、しばらく両方を歩いて行き、あるとき新しくできた道に乗り換えていく。己を知った人の仕事ぶりであると感銘を受ける。

2010/04/20

コメント(0)

-

「図解思考を用いた国際コミュニケーション力の向上」研修-JICA(国際協力機構)

国際協力機構(JICA・緒方貞子理事長)での2010年度の専門家対象の派遣前研修が始まった。市ヶ谷のJICA国際協力研究所に出向く。このあたりは、防衛省、自衛隊東京協力本部、いくつかの独立行政法人などがあり、独特の雰囲気だ。私の講座は、「図解思考を用いた国際コミュニケション力の向上」という名称で、一年間にわたって継続して行う予定。14時から17時まで。3月にJICAで行った模擬研修はJICA職員が対象だったが、今回は派遣される専門家が対象。今回は、 32名が受講。最年少は32歳から最高齢は62歳。殆どの方はこの5月か、6月に任地に赴任する。派遣国は、セネガル、ラオス、トンガ、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ブルキナファリ、インドネシア、ガーナ、チュニジア、ボリビア、メキシコ、カンボジア、マレーシア、コスタリカ、ベトナム、スリランカ、ハイチ、チュニジア。アジアとアフリカと南米の途上国だ。指導分野は、植物品種保護、安全作物生産普及、灌漑、防災行政、建設工事品質、浄水処理、都市計画・都市開発制度、広域重点課題支援(教育)、住民参加型計画と開発、地域保健、ガバナンス・人材育成、計画策定・地域開発、総合援助調整、地域保健(看護・助産ケア)、広域重点課題支援(農業)、、。実に多彩な分野にわたっており、国作りには膨大な分野があることを再確認した。農林水産省、法律事務所、水資源機構、日本生産性本部、首都高速道路、旭川市、国立国際医療研究センター、林野庁、福島県、JICA、旭川市、横浜市、コンサルタント会社、などから派遣される人が多いが、所属無しの人も三分の一ほどいる。派遣期間は2年が中心。三分の一が女性。「専門家」派遣なので、海外派遣の経験のある人が多い。サウジアラビア・エチオピア・ヨルダン、英国・カンボジア・ベトナム、ニジェール・ブキナファリ・ハイチ、ルワンダ・ギニア・セネガル、などの経歴がある。実習の過程で、モンゴルで調停制度をつくりにいく弁護士、ラオスで「母と子」の支援に出向く保健師、国税庁の役人、ハイチ地震の援助に向かう女性、森林保護に立ち向かう男性、灌漑施設で水資源の確保を目指す人、住民参加による計画と開発を志す人、などのミッションを具体的に垣間見ることもできた。図解実習のテーマは、「私の使命」「私は何をするのか」「私の仕事」で、相手国の人に自分のやるべきことを説明する図を描くことにした。出来上がった図の中のキーワードを英語や現地語に訳して使ってもらおうという狙いだ。国際語・世界語として「図解」を活用してみようというJICAとしても新しい試みだ。私にとっても「図解コミュニケーション」が国際協力分野でどの程度役に立つのかに大いに関心があるので、突っ込んでみたい。こういう人達からの現地からの報告も楽しみだ。3時間という短い時間での講義と実習。以下は終了後のアンケートから。 * 図示=世界語、図解思考に基づく国際コミュニケーション、共通認識とフレキシブルな対応、スムーズな共同作業の推進、と理解しました。任地でも役に立ちます。 * 実際に作業してみるとあいまいな部分がよく見えてきた。ただ現地で村人たちが図解を理解できるか未知である。 * 職場だけでなく全ての場面で応用できそうです。専門は医療安全ですが、図解によるアプローチの可能性を確信しました。 * 久々に脳が活性化しました。 * 論理としてりかいできた。ただしセネガル等、図を読む文化の無いような村人もいるためその場合はどうするのか。 * 図解思考法はとても有用なツールと感じました。 * 大事なことを中心に図解にチャレンジしてみたい。 * 相互アドバイスが役に立った。 * 自分のやるべきことを真面目に考えるよい機会となった。任地ではカウンターパートにもぜひ書いてもらい関係についての相互理解を深めたい。図の描き方、図解のつくりかた、についての具体的な指導を望む声も多いようなので、次回からは30分ほど時間を延ばして、応えようと思う。

2010/04/19

コメント(0)

-

インターゼミ(社会工学研究会)の第二期を開始

インターゼミ(社会工学研究会・寺島塾)の第1回を九段サテライトで開催。昨年、新学長の就任から目玉として始まったこのゼミは、二つの学部と一つの大学院、学部の2年生から社会人大学院までの受講生で構成されている。また、彼らをを指導する教授陣も、両学部、社会人大学院、総合研究所から集っている。担当の事務局員も二人参加している。多摩大の評判を背負う看板ゼミである。昨年は、「多摩ニュータウンの再生」「ディズニーの研究」「アジアとの交流プログラム」「グリーンニューディール」「東鳴子温泉の活性化」をテーマに24人の受講生が、フィールドワークと文献調査を重ねて、五本の論文が完成した。http://www.tama.ac.jp/guide/inter_seminar.html http://www.tama.ac.jp/guide/inter_seminar2009.html今年は、その研究の深化と拡大を志向し、「多摩学」「サービス・メディア・エンターテイメント」「アジアダイナミズム」「環境・エネルギー・食料」という4つの大きなブロックの中で具体的な研究テーマを設定することになった。新メンバーは、経営情報学部18名、グローバルスタディ学部8名、大学院3名(ファンケルからの企業派遣生を含む)、そして昨年から引き続き参加する一期生は経営情報学部3名、グローバルスタディ学部3名の計6名。受講生は合計35名。昨年参加した大学院生の一人は教授陣のアシスタントして参加。寺島塾長以下の教授陣は10名という豪華版。私は菅野先生と一緒にこのゼミを回す立場。今年は「記録」を中庭先生にお願いした。学長講話から。「タテの人間関係。九段下という場所の意味。神田古本屋街、靖国神社、武道館、滝沢馬琴の硯の井戸、神道無念流、千葉周作道場。寺島文庫ビルをtree として、今10ほどのクラスター(房)が活動している。ベンチャーネットワーク、北東アジア研究会、超党派の政治家の勉強会、メディア会、多摩大インターゼミ、、、。昨年一年間やってみて多摩大のポテンシャルを再評価した。活動は必ず報告書に残す。東鳴子チームの報告書は関係者が高く評価、来月宮城県知事に手交。多摩ニュータウンチームもいいレポートを書いた。参加している教員にも毎月一回ほど今日に至ったプロセス、伝えておきたいこと、テーマと問題意識、などを一時間ほど語ってもらいたい。」「日中韓大学・連携推進会議があり、具体的に進む。日本側メンバーは、安西祐一郎(中教審大学分科会会長・慶応義塾学事顧問)、中鉢良治(ソニー株式会社副会長)、寺島実郎’財団法人日本総研会長、多摩大学長)、濱田純一(東大総長)、平野真一(大学評価・学位授与機構長)、徳永保(文部科学省高等教育局長)。中国側、韓国側も同レベルの委員。」次回は、全員が今日の話を踏まえて、具体的なテーマ、トピックスを考え、紙に書いて持参し、研究テーマについて深めることになった。終了後、菅野先生、長田先生といつもの居酒屋で歓談。----------------午前中の教授会では、「多摩学」関係の報告の中で「多摩大鳥瞰図絵」を説明した。多摩学研究会も動き出す。

2010/04/17

コメント(0)

-

Twitterによる講義の実況中継の試み。プレゼミ始まる。

午前中の2限目は、「マネジメントデザイン1」の初回の講義。対象は2年生以上だは、今回はほとんどが2年生だった。初回はオリエンテーションなので、この科目の狙いと概要、そして私の図解Webを用いた自己紹介、図解コミュニケーションの理論などを説明した。昨年の受講生たちの作品もみせた。またブログやTwitterの活用、評価の仕組みも説明。終了後のアンケートでは、毎回出席して学びたいという反応が多く手応えがあった。話す内容を聞き逃すまいと鋭い目でこちらを凝視している学生もいる。終了後、Twitterでこの講義の内容をつぶやいている女性(risa050)が来て、その人の仲間と一緒に毎回実況中継をしてもらうことになった。授業とTwitterとの関係が、どういう風に発展していくか楽しみだ。よい実験にしたい。以下、トライアルのつぶやき。「こんにちは!江刺です。マネジメントデザインのハッシュタグ→ #tamau10_mn でやっていきます!岡君も一緒にやります。よろしくお願いします^^」「@hisatune先生のマネジメントデザイン第一回うぃる at多摩大」「「今までには無い学問。こんな授業はここだけだろう。・・・箇条書きは思考を停止する・・・」【図解】の久恒先生。」「久恒先生の授業を実況することに。@shun_oka と共に。 RT @hisatune RT @risa050: @hisatune 久恒先生のマネジメントデザイン第一回うぃる at多摩大」講義の目的:「どのような経営体にも経営資源がある、それはヒト、モノ、カネ、時間、情報、システム、技術、人脈、ブランド、理念、歴史などである。ビジネスにおいてはこれらの経営資源をコミュニケーション活動によって活性化させ商品やサービスをつくりだし、それを外部に販売する。そして売った商品に対して、CS(顧客満足)活動によって苦情や意見を消費者から受け取り、再び経営資源を活性化させ、商品を改良し、新商品につなげていく。ビジネスとはこういったコミュニケーション活動の一連の流れのことである。この講義では、上述の観点からビジネスにおけるコミュニケーションと情報に焦点をあて、今までの文章と箇条書きを中心とした情報処理の欠陥を克服するため、図を用いたコミュニケーションの理論と技術を学ぶ。毎回、実習を行いビジネス現場で役に立つ「図解コミュニケーション」という新しい武器を身につけてもらう。」午後は、1年生対象の「プレゼミナール」。1チーム4人の教員と2人の職員がペアとなって半期の授業を行い、教員は12人の学生の担任となるというシステムである。私の部屋は、椎木先生、中村その子先生、山原先生。そして職員は、総務の宮澤さん、三澤さん。こういう体勢で1年間新入生をフォローして疎外感なく過ごしてもらおうという教職一体となった新しい試み。私の担当する12人のデータを見ると、現住所は横浜市3人、多摩市3人、町田市2人、稲城市1人、八王子市1 人、中央区1人。このうち多摩市には、大分県別府市(私の出身県と同じ!)と静岡県出身者が含まれている。殆どは、大きいスケールでとらえると「多摩」地域出身者である。男性10人、女性2 人。来週から、それぞれの小部屋に分かれて授業を行う。プレゼミとは、2年生から始まるホームゼミの前倒しという意味だが、私は高校生から大学生に脱皮していく期間だととらえているから、大学生活に慣れる、友達をつくる、そして学内に居場所をつくるということに主眼を置いてやっていきたい。むしろ、アフターハイスクールととらえるのがいいと思うから、ゆるやかに指導していくつもりだ。

2010/04/16

コメント(0)

-

ゼミ開始-東京ヴェルディ・多摩焼き・多摩のオーラルヒストリー

今日からホームゼミが始まった。3年生20人、2年生7人で、一緒に共同でプロジェクトを遂行するというスタイルをとる。多摩大総研の松本先生と中庭先生も一緒に地域研究プロジェクトとして取り組む。今年のテーマは、以下の三つ。 * 東京ヴェルディ。多摩市がスポンサーシティでもあるサッカーJ2チームの応援を、多摩永山商店街と一緒に企画実行していく。継続プロジェクト。 * 多摩焼き。多摩地区のお土産をつくろうというプロジェクトで、ニュータウン開発のででた土をつかった焼き物があり、これをインターネット世界で発信していく。継続プロジェクト。 * 多摩のオーラルヒストリー。多摩ニュータウン開発の歴史的証言を集める。身近な人を題材にインタビュー技術を学びながらしだいに範囲を広げていく。就職活動たけなわの4 年生の状況も全員に報告して貰った。銀行、外車販売、公務員、塩、住宅、、、。2年生のうち3人はインターゼミ(社会工学研究会)にも参加する。旧知のK出版社の女性取締役がみえて歓談。編集担当に加え教育事業の担当も兼ねている。出版企画や講演研修ビジネスが話題になる。いくつか面白い企画に発展していきそうだ。出版社は電子書籍の衝撃のさなかにあり、方向感が難しそうだ。ホームページ関係の打ち合わせ。本日で多摩大鳥瞰図絵がほぼ完成した。大学パンフレット(総括版)も最終局面。今日は大森先生、金先生、そして樋口先生らと歓談。樋口先生からは、DVD「魅惑のオペラ1期・5冊セット」を貸して貰った。フィガロの結婚・椿姫・カルメン・トゥルーランド・魔笛。樋口先生からは音楽世界の手ほどきを受けており、外出中はアイフォンでクラシックを楽しむようになったが、オペラに挑戦していこう。

2010/04/15

コメント(0)

-

「学生と共に成長する教育者」を目指して-2010年度春学期教育活動

春学期の講義とゼミ。 * 講義は「マネジメントデザイン1」。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/mana-des1/index.htm「どのような経営体にも経営資源がある、それはヒト、モノ、カネ、時間、情報、システム、技術、人脈、ブランド、理念、歴史などである。ビジネスにおいてはこれらの経営資源をコミュニケーション活動によって活性化させ商品やサービスをつくりだし、それを外部に販売する。そして売った商品に対して、CS(顧客満足)活動によって苦情や意見を消費者から受け取り、再び経営資源を活性化させ、商品を改良し、新商品につなげていく。ビジネスとはこういったコミュニケーション活動の一連の流れのことである。この講義では、上述の観点からビジネスにおけるコミュニケーションと情報に焦点をあて、今までの文章と箇条書きを中心とした情報処理の欠陥を克服するため、図を用いたコミュニケーションの理論と技術を学ぶ。毎回、実習を行いビジネス現場で役に立つ「図解コミュニケーション」という新しい武器を身につけてもらう。」 * ゼミは「ホームゼミ」の2年生・3年生・4年生。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/home-seminar/index.htm * 1年生向けの「プレゼミ」。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/purezemi/index.htm * 毎週土曜日のインターゼミ(社会工学研究会)。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/interzemi/index.htm「現代社会の抱える課題について、学部・大学院・学年などをまたいで塾形式で切磋琢磨しながら、多様な要素や手法を組み合わせた柔らかい発想で、体系的・総合的な答を志向する総合設計力を身に付ける。」「受講生自身による問題発掘・発見から仮説の提示、そして多様な要素の組み合わせによる問題解決へいたるプロセスの中で、寺島塾長以下学内の教員や社会で活躍する学外の賢人による付加価値を高め、創造的問題解決策を志向・策定していく。」 * そして大学院は「コミュンケーション経営論」の講義。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/comm-keiei/index.htm「学生と共に成長する教育者」http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/index.htm-------------夕食は、諸橋先生と今泉先生と 3人で情報交換をしながら歓談。気がついたら3時間経っていました。-----Twitterのフォロー数が1300を超えました。

2010/04/14

コメント(0)

-

マイクロソフト社で講演

昨日久しぶりに会った人から、最近の私のブログは文章が長すぎて読むのに苦労するという話があった。書く方はもっと大変なんですよ、と切り返したが、少し取り入れて今日は骨格を書いていこう。まず、9時半から大学で多摩大総研の会議。松本先生と中庭先生と、地域活性化センター、多摩学研究会、志企業研究会などの方向を確認。10時半、今期で退任する渡辺幸子多摩市長が、退任の御挨拶に見える。動いているプロジェクトなどは昨日の選挙で勝利した阿部新市長に大学との連携について引き継いでいただく予定。多摩市長選では30代前半の若い新人が「みんなの党」に支援を受けて接戦となりいい勝負をした。12時に調布駅でダイヤモンド社のビジネスタレントの担当者と待ち合わせ。今後の連携が話題になった。12時半、マイクロソフト社の調布技術センターに到着。講演会場を見た後、同時通訳の二人の女性と打ち合わせ。「図解」という言葉を英語でどういうかなどを確認。昼食。13時15分から講演。「顧客中心文化の醸成」という一連の流れの中の企画なので、本日のテーマは「図で読み解く「顧客満足」」とした。最新鋭設備の会場に、約80名ほどの社員が集まった。開発部門とサポート部門が中心で、外国人の姿もちらほら見える。映像カメラが入り、そして同時通訳で英語でも流すという趣向だった。1時間半の講演と15分ほどの質疑。さすがに質問が多く途切れることはなかった。「マイクロソフト社のミッションと企業価値」も題材に使ってみた。欧米や中国には「図」という概念がなく、日本人に向いている思考法なので、アメリカ本社をこの考えでリードして欲しいというメッセージも語ってみた。アンケートは、メールで集めるということだったので、後でこのブログに反応を載せることにしたい。17時、虎ノ門の日本財団ビルの喫茶で知研の八木さんと秋田さんと会い、打ち合わせ。18時半から日本財団会議室で知研セミナー。ジャーナリストの東谷暁さんが講師。エコノミストの格付けの本を書いて話題になった方。本日のテーマは「エコノミストたちの知的生産」。文化人類学的な手法でエコノミストたちの考え方、彼らの神話の構造、生態などを観察してきて、彼らの言説を過去に遡って検証した話を聞いた。アメリカや日本の著名なエコノミストの名前を挙げながらの話だったが、エコノミストは主張を変える変節漢であり、インチキであり、経済学というのは「俺の言うことを信じなさい」とする宗教に似ており、彼らのあいだに経済を巡るコンセンサスはないということだった。要するに、経済学は科学ではない、ということだろう。この講演が終わった後、誰かが帰り際に「この世界もデタラメだ。」と感想を言っていたのが印象的だった。東谷さんは、最近の文藝春秋(2月号)では「政治学者の格付け」も書いている。

2010/04/13

コメント(0)

-

「多摩学の発見―――多摩大鳥瞰図の試み」

多摩大学総合研究所発行の5月発行の機関誌「マネジメントレビュー」用の原稿を書き終えました。-------------江戸時代に鳥瞰図絵師という職業があった。風景をまるで鳥になって上空から見下ろすように描くことができる絵描きである。この手法は屏風に描かれた絵巻物を源流としており、全国の名所をこの手法を使って描いた浮世絵は今も多くの人を魅了している。山や川、都市の建物など並んでいる順序は正しいのだが、一枚におさめるためにゆがんでいることもこの手法の特徴のひとつだ。この図絵は全体を俯瞰しており、位置関係が一望できるので人気があった。大正時代にこの手法を発展させた吉田初三郎という鳥瞰図絵師がいて、全国の景勝地を描き、鉄道の建設で始まった観光ブームに火をつけた。「大正の広重」と称したこの人の展覧会を見たが、錦絵のような鮮やかな色彩と、富士山や見えるはずのないアメリカや樺太を描くなどの大胆なデフォルメという手法を駆使しているため、世界や日本の中での景勝地の位置がよく理解できた感じになった。この絵描きは見えるはずのない高みに視点を定め、風景を切り取る作業をしたわけだが、どうしてそういうことができたのだろうかと不思議な気持ちで感動に浸ったことがある。必要があって「多摩」の鳥瞰図絵をつくることになった。関係者が集まって、最初の絵図案をもとにアイデアを出し合ったが、それは笑いの多い、わくわくするような時間だった。多摩大鳥瞰図絵の試作版を載せておくので参考にしていただきたい。多摩という地域はどこを指すのだろうか。諸説あるが、東西では東の東京世田谷あたりから西は富士山に迫るあたりまで、南北は秩父山系から南は東京湾、相模湾までの広大な地域、これを仮に「大多摩」と呼んでみようか。この地域は現在では、東西に中央自動車道、東名高速、中央線、京王線、小田急線、東海道新幹線などが通り、南北には多摩川と相模川が流れている。歴史的にも興味深い地域でもある。いたるところに散在する万葉集の歌碑群、東国から九州の警護に行かされた防人が通った多摩よこやまの道、「いざ鎌倉」の鎌倉街道、横浜と八王子を結んだ文明開化の「絹の道」、新選組から自由民権運動への流れ、昭和の開発を彩った多摩ニュータウン、、、、、。東京西部地区、23区以外を指す東京都下という「辺境の多摩」ではなく、日本と世界の中心に多摩があると考えると、東京は出稼ぎにいく場所とみえる。空の羽田空港と海の横浜港から世界につながっている。沸騰する日本海の彼方に中国、韓国、北朝鮮、ロシアなどを擁するダイナミズムあふれるユーラシア大陸が視野に入る。少なく見積もっても人口400万人以上、12万社以上の企業が存在するこの多摩を、地域性(ローカリティ)と世界性(グローバリズム)を具備する地域としてとらえ直す「多摩グローカリティ」という視点がこの鳥瞰図絵から浮かんでくる。>多摩を冠した唯一の大学として20年前にこの地に誕生した多摩大学は、「実学志向の大学」を標榜してきたが、「今を生きる時代についての認識を深め、課題解決能力を高めること」を実学と再定義している。その上で大学のアイデンティティの確立のためにも、「多摩学」という実学に地域とともに接近していきたい。ここ数年で専任教員が担当するホームゼミ、外部専門家も加わるプロジェクトゼミ、そして寺島実郎学長が直接指導するインターゼミ(社会工学研究会)など、様々な形のゼミが、多摩をフィールドに地域と協力しながら教育活動を活発に行う方向が明確にみえてきている。また教員にも本来の経営と情報に関する専門分野研究で培った視点で多摩をとらえ直す機運があり、教育と研究の一体的な連携へ向けてベクトルが合いつつある。もともとこの地域には多様な形で存在する歴史と地勢、文化と風俗、産業と社会などに関する研究者・実務家による膨大な研究と活動の蓄積がある。その上に更に地道に実績を積み重ねるならば、まだまだ茫漠としている「多摩学」のイメージも、しだいにその輪郭がみえてくるのではないだろうか。産業界、自治体、学界等が鳥瞰的な視点をもって連携し、地域活性化を睨んだ実学としての「多摩学」の構築に向けて、力を合わせ相乗効果を高めていきたいものである。

2010/04/12

コメント(0)

-

「独学」「私塾」「脱藩」「起創」「洞察」「継続」「目線」「本物」

NPO法 人知的生産の技術研 究会編著の「達人に学ぶ 知的生産の技術」(NTT出版) からは多くの気づきが得られるが、以下 「創造」 というポイントから 登場者の言 葉を拾ってみた。http://www.amazon.co.jp/dp/4757122438/ref 茂木健一 郎これからの時代は、「独学」「私塾」「脱藩」 がキーワー ドになる、、今自分が知的生産と してア ウトプットしているものは、小学校から大学ま での在学中に、いわば私塾に近い形で得てきたものだったと思 います。私塾は、、独学者た ちが互いに切磋琢磨する のが基本だったと思うのです。脱藩とは、、、精神的 にフ リーランスのなるということです。雑学は、教養を 育む重 要な要素になりますし、創造性を生み出すにも絶対に必要だと思 います。創造性は、脳の前頭野連合に 入ってくる様々な要素の組み合わせや結びつきで出てくるものです。、、自分の中にいろいろな要素を持たないと 駄目なのです。「何の役に立つかわからないけれど、とりあえず持っている」。教養とはそういうものだと思います。教養というのは、処世的ないい方をすれ ば「コモンセンス」です。「生 きる知恵」といってもいいでしょう。 軽部征夫 起創力自分の好きなことを探す、人がやれない ことをやる。「Follower(追従者)になるな」「人の真似をする な、文献を読むな」「文献を読むからFollowerになるのだ。文献を読むということは人の真似をすることだ」 勝間和代 身近な問題から一つひとつ解決していかなけれ ばどうにもならないと考える態度、、日頃から、本を読んだり人に聞いたりして情報を集め、自分の 中にインプッ トしていくのです。ある分野で長年経験を積んでいると、私たちの意識下 に暗黙知がたまり、直感的に 洞察できるようになるのです。 佐々木俊 尚 大量のア ウトプットを、無理なく継続的に行うことができるのか。、、ア テンション(注意力、集中力)のコ ントロール、情報のコ ントロール、仲間とのコ ラボレーションのコ ントロールの三つです。 土井英司 結局、ポジショ ンの取り方というのは、大人とか子どもとかいうことではな くて、目線の置き方の問題なのです。人間の心の本質は 変わらないが、時代の変化によって表現が変わっていくのです。才能というのは興味があるかないかの違いだと思うのです。我々は他人のフィル ターをたくさん取り込むべきなのです。それを取り込めば取り込むほど、何かに気づくことができるようになる。気づくことができれば学ぶことができ る。つまり、情報量が飛躍的に増えるの です。 蟹瀬誠一 日本の素晴らしさを再発見し て、それを世界に発信する人こそが本当の国際人で す。本物を見た方がいい。 関口和一 私のデー タベースは私自身のインフラであ る。 久米信行 「現場」にこそ本音と感動、知恵とヒント がある、、

2010/04/11

コメント(0)

-

ツイッター世界での自分の立ち位置がわかる-「まちツイ」

ツイッターでは参加人数も多くなってきてきていることもあって、「ランキング」に関する様々なサービス・情報提供が出てきている。「まちツイ」というサービスもその一つだ。自分の位置を確認してみた。なかなか面白い。一般的な傾向として、発言回数とフォロワー数の関係は明らかにあって、発言数が活発なほどフォロワーが増えている。現在117万人がツイッターをやっており、私はその中でフォロワー数(1211人)は9521位。これは0.82%と、上位1%以内。 * フォロアー数順位 (1,211人が @hisatune をフォローしている)。 全国9,521位 1,172,486人中 上位 0.81%以内 * フォロー数順位 (@hisatuneは1,248人をフォロー) 全国9,616位 1,172,486人中 上位 0.82%以内 * 発言回数順位 (@hisatune 1,723回以上のつぶやき) 全国96,630位 1,172,486人中 上位 8.2%以内 * 登録順位 (2009/07/28にTwitter登録) 全国181,147位 1,172,486人中 上位 15%以内「地域別のフォロアー&フォロー・ユーザーの全国分布」では、46都道府県につながっている人がいる。地図を見ていると全国の人と「縁」がでてきたという感じになる。高知県だけはまだいない。縁のある場所は人数が多い。 47都道府県別 フォロアー/フォロー・ユーザー数 * 北海道/東北 北海道(15人) / 宮城(23 人) / 福島(1人) / 岩手(1 人) / 山形(6人) / 青森(5 人) / 秋田(2人) / * 関東 東京都(383人) / 神奈川(75人) / 埼玉(29 人) / 千葉(19人) / 茨城(4 人) / 群馬(5人) / 栃木(2 人) / 山梨(4人) / * 信越/北陸 新潟(4人) / 長野(6人) / 石川(6 人) / 富山(2人) / 福井(1 人) / * 東海 愛知(30 人) / 静岡(12人) / 岐阜(3 人) / 三重(12人) / * 近畿 大阪府(49人) / 兵庫(18人) / 京都府(11人) / 奈良(3人) / 滋賀(1 人) / 和歌山(3人) / * 中国/四国 広島(7人) / 岡山(6人) / 愛媛(2 人) / 山口(6人) / 香川(2 人) / 高知(0人) / 徳島(1 人) / 島根(1人) / 鳥取(1 人) / * 九州/沖縄 福岡(16人) / 沖縄(4人) / 熊本(1 人) / 鹿児島(1人) / 長崎(2 人) / 大分(7人) / 宮崎(4 人) / 佐賀(2人) /私のフォロワー数は、多摩市では2位(323人中)に相当、八王子市では 16位(1213人中)に相当。宮城県では36位(5437人中)に相当。大分県では14位に相当。中津市では1位に相当。「首都圏エリアの市区 獲得済みエリア数」では、90市区中、達成率は62.2%。まだ交流がない市・区は、練馬区 、豊島区 、板橋区 、市川市 、越谷市 、草加市 、狛江市 、流山市 、戸田市 、八千代市 、朝霞市 、新座市 、狭山市 、東久留米市 、入間市 、稲城市 、海老名市 、座間市 、蕨市 、三郷市 、取手市 、東大和市 、清瀬市 、志木市 、鎌ヶ谷市 、八潮市 、武蔵村山市 、白井市 、鶴ヶ島市 、鳩ヶ谷市 、入間郡 、北葛飾郡 、吉川市 、北相馬郡 。---------------------今日は、夕刻に品川で大学院の教授会があり、その後、同僚の諸橋先生、今泉先生、斉藤先生、豊田先生とコーヒーを飲みながら歓談したが、iPadや、ツイッターも話題になった。今日の一枚は、多摩モノレールから見た乞田川の桜並木。

2010/04/10

コメント(0)

-

「一点の素心」--多摩大入学式

2010 年度の入学式。経営情報学部385名、グローバルスタディ学部129名。計514名。 寺島実郎学長式辞 * 多摩大の特色1は実学志向。(ビジネスの現場にいた人が教壇に立っている)。育てる、教育に力点。 * 多摩大の特色2は、手作り感があること。就職率93.8%。職員の努力。 * 大学生が持つべき心構え。5割が大学に入る時代。過去や全地球的に見ると大学で学べることは恵まれている。今後は自分自身の判断と責任が重要になる。この4年で何を為すべきかを考えよ。 * 時代とどう向き合うか。アジアの熱気、ダイナミズムとどう向き合うか。アジアのGDPは 25%、10年後は40%。アジアと向き合え。 * 実学志向。人生をマネジメントすることを学べ。情報とは情けに報いるもの。つまり人の心を動かさねばならない。人間力を身につけよ。「一点の素心」、素直に正面から。先生の胸を借りてネットワークを構築。 * 多摩大、田村学園の学園歌は特色有り。阿久悠作詞・三木たかし作曲のこの歌は心に沁みてくる。2番「ひとみに希望を 時代は、、 流れる風、 、、」 * 考える、考え抜くこと。それに応える部隊はある。新入生代表挨拶。経営情報学部代表はチャレンジ入試で入学した小沼君。この入試は「学長選抜 志入試」と銘打った入試で、私も面接した学生。司会の杉田先生の紹介の中で、松本健次郎などのことを面接で語ったという紹介があった。松本健次郎は学長の父親と親交があった人物であり、式の後、学長は驚いていた。 * ヴァージンアトランティック航空のチャールズ・ブロンソンを尊敬している。 * 私の志は、ヴァージンのような航空会社を創業すること。グローバルスタディ学部ダウ表は岩淵さんで英語でスピーチ。 * 将来は、ホテル、タラベルエージェンシーで活躍したい。田村常務理事 * 楽学(学ぶことを心の底から楽しむ) * 好きなこと、関心のあることを、とことん考える * 之を知るものは之を好むものに如かず 之を好む者は之を楽しむものに如かず--------昨年は司会をしたが、今年はそういう役目はなかったので気が楽だった。知り合いの甥が入学してきたが、その父母とも挨拶。その後、同僚の樋口先生に車で大学まで送ってもらいながら、いろいろと話をする。-----学内で、地域活性化マネジメントセンターの会議。活動方針を議論。「多摩学」がテーマ。多摩学研究会、志企業研究会、多摩学資料センター、、、。このセンターもいよいよ本格的に動き出す。私は副センター長としてこのセンターで活発に活動をしていく。教員は、諸橋、酒井、松本、中庭、。事務局は杉本。-----夜は、品川で大学院の今年度最初の講義。以下、感想。 * 久しぶりの久恒先生の授業。今回は少人数なので、皆さんとのコミュニケーションも密になりそうで楽しみです。本日は、久恒先生の著書のまえがきの図解をいたしました。先生の授業を受けて、心がけるようになったことは、よりシンプルにです。実際の仕事の会議でも図解を駆使しています。明日も、仕事の会議で図解を使ってプレゼンをします。先生の教えの通り、最初からパワーポイントは使わず、手書きで書いて、消して、書いてを繰り返して最後にパワーポイントにしています。この半年でさらに図解力に磨きをかけ、修士論文も書籍にできるくらいのモノを書きあげたいと心を新たにしました。私の仮説は、人間の本当に大切な思い、覚悟は自分のネガティブな経験の反動から来る。という事です。10年近く人材の仕事をする中で、千人以上の人と面接をして、体感として思っていることです。日本の偉人達もきっと、失敗や敗北や挫折や喪失といった経験から、自分の覚悟を定めたに違いないと思うので、久恒先生のブログを参考にさせていただこうと思っています。今後ともご指導お願いいたします。twitterでたまにつぶやいていますので、こちらもよろしくお願いいたします。http://twitter.com/koikoi5151 * ロジスティック業界に身をおいており第一回目から遅れて行って申し訳ございませんでした。今週は毎日どこかの講義に顔を出しております。仕事でもパワーポイントを使うこともありましたが、箇条書きをそのまま記載しただけのものでした。今回の久恒先生のより図解にシンプルさを求める考え方は、原文の新たな解釈の必要性とあわせ、これまで考えたこともなかったことの連続で大変有意義な講義でした。 * 今期ようやく久恒先生の講義を受講することができました。どうぞよろしくお願いします。今日の講義の前半の、「文=内容+表現であること。そしてその内容こそが図解で表せる」という説明にハッとしました。確かにそうです。スピーチの例が出ましたが、内容が図式化されることで、頭の中が整理され、その図式を思い浮かべながら順序良く話をする。図式化されていることから、話に関連性が出て、話がうまいように見える。「図解」はすごい力を持っているんですね。驚きです。早速社説を図解する実習をしましたが、図解をすることで、読解力が身につくと感じました。この半年で、しっかりと図解術を身につけたいと思います。

2010/04/09

コメント(0)

-

「達人に学ぶ 知的生産の技術」(NPO法人知研・NTT出版)

NPO法 人知的生産の技術研 究会で昨年ずっと取り組んできた出版プ ロジェクトが、一冊の本に結 実した。本 日、その本の見本が届いた。 タイトルは、 「達人に学ぶ 知的生産の技術」 で、版元はNTT出版。オビは「知の最 前線は、今」。 以下、目次 関口和一(日 本経済新聞編集委員兼論 説員)「すべての情報をデジタル化す る--自 分デー タベースの構築」 茂木健一 郎(ソ ニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー・脳 科学者) 「維新へと向かう時代の「知」--志を持って学び、世界に向けて日本を 発信する」 軽部征夫(東 京工科大学学長・工学博士9 「独創人間のすすめ--いまこそ「起創力」が 必要とされる時代」 久米信行(久米繊維工業代 表取締役社長) 「見る前に跳べ--「現場」で育んだ発想術と行動力」 勝間和代(経済評 論家・公認会計 士) 「すべては1%の本質に迫るために--積み上げてきた私 のスキルとは」 佐々木俊 尚(ITジャー ナリスト) 「メディアの変 革期における情報発信術とは」 土井英司(エイエス・ブックコンサルティ ング代表取締 役) 「本づくりという知的生産の 場に生きる--経験から学んだことが僕の財産で あり知 的生産のメリットであ る」 蟹瀬誠一(国際ジャー ナリスト) 「世界の「現場」 で鍛えられた発想と行動力) 久恒啓一(多摩大学経営情報 学部教授・NPO法 人知的生産の技術研 究会理事長) 「自分の足元を深掘りしていけば必ず新た な知見が見つかる」--図解コ ミュニケーションへの道程」 ---------------- 前書き 久恒啓一(NPO法 人知生産の技術研 究会理事長) 梅棹忠夫先生の歴史的 名著「知 的生産の技術」(岩波新書)が 世に出たのは40年以上前の1969年だっ た。この本の与えた衝撃はすさまじく、ロ ングセラーとなって、広く深く、そして長く、今もなお社会に大きな影響を与え続けている。 梅棹忠夫先生に よれば、「知的生産と は、頭をはたらかせて、なにかあたらしいことがら――情報――をひとにわかるかたちで提出す ること」であり、この本でも「工業の時代に続く次の時代は情報産業の 時代になり、その中でもとくに知的生産に よる部分」が大切になると予言している。まさに今日の情報社会の本質を 見事に言い当てているのは驚きである。 この本が与えた影響の一つが、今はNPO法 人となっている「知的生産の技術」研 究会(略称・知研)の誕生だった。1970年に八木哲 郎氏が設立した知研は当時の知のスター達のセミナーを毎 月行い、そのエキスを1978年に 初めて「わたしの知的生産の技術」(講 談社)という本として出版、好評を得て「続」「新」と 続けて出 版を重ね数十万人の読者がこのシリーズを手 にしている。 「わたしの知的生産の技術」 には「八 木さんのような人物の出現だけでも、わたしの「知的生産の技術」 という本は意味があったといえるのかもしれない」 との梅棹先 生の序文がある。 現時点で振り返ってこの三冊の本の目次を眺めてみると、紀田順一 郎、加藤秀俊、羽仁五郎、外山滋比 古、小中陽太 郎、竹内均、小室直樹、岡村昭 彦、西堀栄三 郎、今西錦司、竹内宏、加藤栄一、大 岡信、堺屋太一、桑原武夫、渡辺京二、唐津一、長 谷川慶太郎、飯田経夫などの錚々たる方々が並んでい るが、よくこれだけの知の巨人が毎回出講して下さったと驚きとと もに改めて感謝の念が湧き起こってくる。 この度、そのシリーズに当 時から興味を抱いていた志ある編集者との出会いによっ て、研究会の四十周年企画の一 つとして、この現代版に挑戦することになった。 さて、今回ご登場願った方々は、まさに現代の知の最前線を疾走す る人達で ある。監修者である私自身ほとんどの方々のイ ンタビューに参加したが、時代や社会を鷲づかみにするキーワー ドの連続であり、目を開かされる経験を 何度もすることになった。 また、知的生産を 巡る環 境の大きな変化であるIT技術の爆発的な進展が、知的生産の 方法と技 術を一変させつつあることを改めて確認することになった。 彼らはそれぞれ独自の個性で際だっているのは間違いないが、 やはり知 的生産に取り組む姿勢や 心構えなどを中心に共通する部分も多い。それは次にあげるような点である。 世の中がどう変わっていくかについての独自の見識を持っている。自らの環境を活用して人生を 自らの手でつかみ取っていく姿勢がある。自ら学び自ら育つ姿勢が ある。自らの進むべき方向について明確な方向感覚を持っている。独特の見方、独自の 思考など強烈なオ リジナリティを追求している。 私自身は、人はそれぞれの「生い立ち」「出会い」「出来事」から、人生でもっとも大切にしたいものを「価 値観」として形成していくという仮説を持っている。今回のイ ンタビューでは生い立ちから現在までの個人の歴史を 語ってもらえるように質問を構成し、取り組んでいるラ イフワークを持つに至った経緯などを確認することにしたのだが、こういった仮説の裏付けを得た感じもある。 多彩な知のプレー ヤーが生み出した多種多様な知的生産と、 それを導き出した独自のやり方、それを誰もが一定の訓練を施すことによって獲得できる「技術」に高めること、そういった継続的 な努力の 積み重ねが情報社会の進化に 向けて豊かな実りをもたらすと確認する良い機会になった。 知研の特別顧問をお願いしている梅棹忠夫先生がアドバイ ス下さったように「「わたし」に即しつつ、「わたし」をこえて多数が共有できる普遍的な技術体 系の開発という目標」への道を歩んでいかねばならない と改めて思った。 知の最前線で活躍し ている登場者たちの熱い想いが読者に届くなら編者として幸いに思う。 -----

2010/04/08

コメント(0)

-

「問題がすっきり解決! 図解思考の本」(PHP研究所)

次の著書の見本が届く。タイトルは、 「問題がすっきり解決! 図解思考の本」(PHP研 究所)。数年前、「Big Tomorrow」という若者向 けのビジネス雑誌で、 「久恒先 生の図解!お悩み相談塾」という企画で、読者から悩みの相談をもらい、それに誌上で図解を用いて一緒に問題解決をしていくという趣向を続けたこと がある。30代を想定したビ ジネスマンの悩みを毎回取り上げた企画で、私自身も楽しみながら解決にあたった。なかなか好評で、突然「あれを読んでいます」という人にも何人か に遭遇した経験もある。雑誌の2ページではもっ たいないということで、本にすることにしたもの。出版というプ ロジェクトには毎回異なったさまざまな障害が襲ってくるが、今回もある事情でなかなか出来上がらなかったが、 ようやく出 版にこぎつけた。オビは、「ビジネスの悩 みをすべて解消! 絶対身につけたい「自己解決力」と「部下指導力」」。書店に 並ぶのは来週。Chabo!本。店頭に並ぶのは、来週。 * 営業成績が上がらず困っています。どうすれば成果が上がるでしょうか? * 部下が思ったように働いてくれずストレスがた まっています * 給料が安くて、上がる気配もなくやって られない気分の毎日です * 現在の仕事が 向いていません。希望の部署に移る方法はありますか? * 営業力には自信がありま す。実力で評価される業界に転職し たいのですが、、 * 連日残業でヘトヘトです。仕事を 早く終わらせたいのですが、上司の指示もあいまいで、 部下も役に立ちません、、、 * なかなかいいアイデアが思 い浮かびません。企画力をつけるためにはどうしたらいいの でしょうか? * ブランド 力に頼らない独自の営業力をつけるにはどうし たらいいでしょう? * お金がなかなか貯まりません。劇的に貯金が 増える体質になるには? * 仕事に関してとくに悩みも問題も感じた ことがないんですが、、、--------------------新入生のオリエンテーションで、野田先生が みえて、「喝!」を入れてもらった。昼食は、野田先生を 囲んで、林川先生、趙先生、高野課長と 食事。今 日は、杉田先生、 宮地事務局 長、林川先生らとも情報交 換。

2010/04/07

コメント(0)

-

自己成長のための「装置」を持つ

NPO法 人知的生産の技術研 究会(知研)に幹事制度を 導入するにあたり、候補者たちとの懇親を新宿で 行った。http://tiken.org/ 知研は会員の自己成長のための「装置」 である。組織の活 性化のため、プ ロジェクト型運営を基本とする。2009年度は、本の出版プ ロジェクトで、「知の現場」(東 洋経済新報社)と「達人に学ぶ 知的生産の技術」(NTT出版・4月9 日刊)を遂行した。http://tiken.org/tinogenba/ http://www.amazon.co.jp/%E9%81%94%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%8C%E7%9F%A5%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%8D-NPO%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%9F%A5%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4757122438/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270589424&sr=8-1本年度は、以上の成果で得た人材を活用して、恒常的にいくつものプ ロジェクトが動いている状態にする。プ ロジェクトとは、セミナー、出版、機 関誌のデジタル化な どである。このため、従来の理事制度に加え、東京に幹事制度を 導入する。指名5名程度に加え、新たに幹事を機 関誌「知研フォーラ ム」などで募集する。ホー ムページの掲示板を活用して、幹事の 連絡、企画、などを行い、その活動を会員に見せながら活動する。http://tiken.org/salon.htmlリアルとネッ トとの融合をはかりながら、運営と広報を行う。 以上がこのNPO法 人の理事長の私の考えをもと に、参加した秋田・小林両 理事と、木伏、水谷の幹事候 補と2時 間ほど食事をしながら懇談。----- 写真の銅像は、小田急線の唐 木田駅前で見かけた少女像。凜とした雰囲気がありなかなか いい。誰の作品かみたら、朝倉響子だっ た。彫刻家として初めて文化勲章を受 章した朝倉文夫の次 女の彫刻家である。長女朝 倉摂は舞台芸術家 だ。朝倉文夫の作 品に、二人の少女の有名な裸像があるが、それは娘二 人をモデルにしたものである。 まだまだ当時はモデルのなり手がなかった ために朝倉文夫は娘 を使った。

2010/04/06

コメント(0)

-

「IT時代の三種の神器--ツイッター・Facebook・UstremTV」

ギリークラブ(渡辺代表)が主催するアスキー総編集長の福岡俊弘さんの「IT時代の三種の神器--ツイッター・Facebook・ UstremTV」に参加してきた。場所は新丸ビルの21Cクラブ。参加者は40名ほど。実際にツイッターをやっている人は2割、Ustreamは1割ほ ど。 福岡さんは昨年8月にツイッターを始め現在のフォロー数は1000ほどというから、時期もフォロワー数も私と同じ感じだ。セミナーではイッ ターとUstreamTV中心。 ツイッター。twitter.jp。RTしてもらうなら60-70文字がいい。「つぶやきしろ」を残せ。最初は孤独だが、だんだん見ている風景が変わっていく。口コミをシステム化したのがツイッター。伊勢丹、円谷プロ、フォロワー数の多い人のつぶやきをRTすると、アドレスが広くさらされるので、フォロワーが増える。ニュースサイトをみてコメントすると反応がある。炎上したら、元の自分の発言を削除すればすべて消える。ツイッターは中高年に向いているメディアUstreamTv。GD(グダグダになる)。「ただ漏れ」は今年の流行語かも。facebookは、仲間感あり。 久しぶりにダイヤモンド社の高野倉さんに会った。書籍の副編集長になっていた、また、新潮社の寺島さんにも会った。こちらは文庫の担当になっ たばかり。 このセミナーの参加者名簿をみると、メディア関係者も多い。日本経済新聞社、NHK、文藝春秋、ダイヤモンド社、新潮社、日本テレビ、関西テ レビ、集英社、角川SSコミュニケーション、集英社インターナショナル。企業等では、キャノン、インターコンティネンタルホテル東京ベイ、農協、オリエン タルランド、トーマツ、新生銀行、旭酒造、東京医科歯科大学病院、住友スリーエム、漫画家など。 私は一応こういったものも使っているので、知っていることが多かったが、あたらしいノウハウもあった。質問は活発に出たが、そういた人たちの 戸惑いが面白かった。 「発言が残るか」「諜報機関が見ているかも」「炎上するか」、、、。

2010/04/05

コメント(0)

-

生誕120年・小野竹喬展、岩合光昭写真展、そして千鳥ヶ淵の桜

小野竹喬。1889 年岡山県笠間市生まれ。14歳で京都の竹内栖鳳に入門し、後に寄宿生となる。生誕120周年記念で、素描50点を含む120点を観ることができる。竹喬は、生涯に於いて西洋画、南画、大和絵、簡潔な表現、墨彩画と画風を変化させていく。1903年から1938年までの前期では、1921年の渡欧で、西洋画にはない「日本画の「線」を再認識する。1928 年の「冬日懲」は代表作の一つとなる。南画の池大雅を思慕した竹喬は西洋というフィルターを通した線描と淡彩による南画風表現に到達する。観た中では、島根県の良港を南画風に描いた「七類」、セザンヌの影響を受けた「島二作」、島半島の「波切村」が印象に残った。1921年32歳で土田遷(「1887-1936年)、野長瀬挽花(1889-1964年)、黒田重太郎(1887 年)と渡欧。1922年に帰国する、近代西洋絵画の理念と日本画の技法と材料の相容れないところを解決する。39歳の「冬日帖」は池大雅、与謝蕪村、田能村竹田の影響。40歳の「山」(水墨画を基調とした南画表現)、54歳の「秋陽」、58歳の「仲秋の月」は記念的な作品。62歳の「奥入瀬の渓流」は水の表情を線で描いている。後期は、1939年から1979年。線描と淡彩の南画風表現から、素材の美しさを活かす大和絵風へと変化する。そして純粋な日本山水画を創造しようとし、大和絵の新解釈野時代に入る。「雨の海」、71歳の「彩秋」、73歳の「残照」、78歳の「池」は水面の表情がいい。85歳の「日本の四季」は「春の湖面」、「京の灯」、「朝靄」。「河野辺り」。「樹雪」は、墨彩画で墨絵に淡い色をつけた。「日本美の、、は墨絵にあり」。87歳では、30年の宿願であった「奥の細道句抄絵」の連作を完成する。「暑き日を海に入れたり最上川」の絵が良かった。「無心になってものをみる」「自然と私のすなおな対話」61歳、京都市立美術専門学校教授。 69歳、社団法人日展常務理事。79歳、文化功労者。87歳、文化勲章。 89歳で死去。----------須田国太郎展も開催中だった。京都生まれ。三高、京都帝大。40歳を過ぎてデビュー。明暗と色彩の問題をじっくり掘り下げ、対象の本質に入り込もうとした。1961年に 70歳で死去。----北の丸公園から桜の名所・千鳥ヶ淵の桜見物。-----北の丸公園の中にある国立近代美術館分館で開催中の「近代工芸の名品-花」を鑑賞。この建物は旧近衛師団司令部庁舎。北白川宮の勇壮な騎馬像も庭にある。---------岩合光昭写真展は、渋谷の「塩とたばこの博物館」で開催中だった。岩合さんはビジネスマン時代に仕事で関係したことがあり、その後の活躍を見ていたのでぜひとも見ておきたいと思った。1950年生まれ。動物写真家。北極圏から南極大陸まで全地球的規模で仕事をしている。北極グマ、鯨、など生き物との出会いを大切にするカメラマン。この博物館ではタバコのPRをしていた。タバコを愛した人々というコーナーでは、本居宣長、太宰治、小泉八雲、吉田茂、山東京伝、荻生徂徠、平賀源内、林羅山などが紹介されていたのは面白い。確かに本居宣長は愛煙家で部屋が煙で満ちていて弟子からの苦情が多かったというエピソードが松阪の記念館に貼ってあった。

2010/04/04

コメント(0)

-

社会人大学院入学式の付き添いは、奥さんと子供です。

今年の大学院入 学式は、桜の満開の中で行われました。学部の入学式は父母の姿が多い が、社会人大 学院であることの特徴は、入学式や終了式には、院生の 奥さんや子 供の参加があることです。仕事と大学院生の両 立という課 題を達成するためには、家族の理解と協力が欠かせません。家族全 体の大プ ロジェクトでしょう。家族の絆が試 される2年間です。寺島実郎学長 * 学長として1年経ち全体観と方向感がみ えてきた。学内資源し ての組 織や個人の実力もつかんだので、今年度からは本格的に踏み込みた い。 * 多摩大大 学院の特色は社会人大 学院であること。経営企画、経営情報の ウロフェッショナルや経営者として活躍を 目指す人。経営情報を 学び問題解決力を身につけよ。 * 身につけて欲しい3点。 * 一つステージをあ げて世界観を身につける。世界の構造化。 全体知につながる知性。 * 経営を支え、リー ドする人材に。経営と は、人を動か す力にかかわる。情報とは人の情けに報いる、つまり人の 心を動かすこと。そのあtめには、哲学、宗教な ども学ぶ。「一点の素心」、この人を信じるにあたいするかがベースにある。 * アメリカ的な MBAコースは金融と いう特殊スキルに力を置きすぎた。企業が 求める人 材は問題解決力のある人材。それはプ ロジェクトマ ネジメントス ペシャリスト。大学院はこういう人材を 育てなければならない。海外に向けてシステム輸 出、インフラ輸出 が課題だ が、ゼネコン、エ ンジアリング企業も 含めてそういう人材が育っているかは疑問だ。 * 以上を踏まえて、多摩大総体と してのポ テンシャルを活用していきたい。九段サテライ トでのインターゼミで は院生の 参加もありいいレポートも出 ている。こういう多様な多摩大のこ ころみに参画を。人的ネッ トワークの構築、タテヨコから学ぶ、これが社会人大 学院の意味。それが問題解決につながていく。ある種の覚悟を持って研鑽して欲しい。 橋本研 究科長 * この大学院は、経営実学志 塾。現 実の問題解決。本質を見抜く。分析力と構想力。人脈、 仲間。 *田邊哲人同窓会長 * 15 期生。国際警備保障株式会社副 会長。ス ポーツチャンバラ協会。すべてゼロからつくってきた。「勝って良し、 負けて良し、見て良し」 *院生会代表・以倉弘敬 * 28 期生。入学した1年前はリー マンショックの後だった。何とか乗り切れたのは仲間がいたから。タテ(OB,先輩)、ヨコ(同期)、ナ ナメ(同じ授業を受ける仲間)との繋がりを大切に。----------------終了後は、オリエンテーション。一人3 分以内で各教員が自分の 授業の説明を行う。私の春学期の講義は 「コ ミュニケーション経営論」。今年から客員になる方の挨拶を 受けたが、この人は富田さんといってピクチャーテルの社長な どをやった先進ビジネスの経 営者だ。宮城大時代に野田先生と よくゴルフをまわった人だっ た。 諸橋学部長、今泉先生、松本先生等 とじっくり話ができた。

2010/04/03

コメント(0)

-

「ナニカアル」(桐野夏生)--作家・林芙美子の大いなる謎

桐野夏生とい う作家の 本は、題材、手法に常に驚かされる。そしてそれを証明するように、最近は 本を出すたびに話題になり、文学関係の賞を取っている。 93年「顔に降りかかる雨」は江 戸川乱歩賞、98年の「柔らかな頬」は直木賞、は03年の「グロテス ク」は泉 鏡花文学賞、04年の「残虐記」は柴田錬三 郎賞、、05年の「魂萌え!」は婦 人公論文芸賞、08年の「東京島」は谷 崎潤一郎賞、09年「女神記」は紫式部文 学賞といった流れになる。筆力がずば抜けているという証拠だろう。以下は、私が読んだ本だが、毎回不思議な世界を 堪能してきた。 「魂萌え!」 は、夫に先立たれた59歳の女性、平凡な主婦が 突然、第二の人生を迎える戸惑い、新たな体験を通し て魂の昂揚を描く長編。「東京島」は、三十二人が流 れ着いた島に女は一人だけ。地獄から迂遠か。生と欲にすがる人間達 の極限状態を描く長編。「女神記」は、古事記に題材をとった物語。 2010 年2月25日に出た「ナニカアル」 も驚きながら読み終えた。 作家・林芙美子の物語で、 代表作の一つ「浮雲」が下敷きになっているとのこと だったので、まず「放浪記」、そして「浮雲」 を読んでから、この「ナニカアル」を読んでみた。林芙美子につ いては、生地・尾道の記念館、そして新 宿区落合の記念館を訪問しているので、予備 知識はあった。この物語は、林芙美子記念 館ができるあたりの物語だった。読み進めるうちに、主役で ある芙美子の考え、感情の変化、などがまるで本人自身の口 から語られているような錯覚を覚える。桐野夏生は文 体も自由に変えることができるのだ。 プロロー グとエピロー グは、林芙美子のめ いと出版社の編 集者の往復書簡である。そこには、恐ろしい事実が書かれていた。林芙美子は、結婚し ていたが子 供が生まれないので養子を迎えている。この養子を 芙美子は可愛がっていたが、芙美子が48歳で亡くなった後、数年してこの子も事故で死亡してしまう。このことは、記 念館でも書いてあった。ところが、芙美子の死後、めいが焼けと命じられた絵の後ろから原稿を発見す るというところからこの物語は始まる。そこには恐ろしいことが小説風 に書かれていた。戦時中、南方に従軍派遣さ れた作 家の一員として活躍した芙美子は、若い愛人を 持つ。その愛人との間にできた子供を養子と して縁組したという物語だった。夫である緑敏も悩んだであ ろうし、その後、緑敏の妻となっためいも驚き、これは小説か、真実か に苦しむ。出版すべきか、否か。そして残された文 章を読者の前にみせる。それを読むととても作りごととは思えないリアルな手記である。その 文章は、ほんとうに林芙美子が書 いたのではないかと思うような、放浪記や浮雲の 後編を読んでいるような文体である。 エピロー グでは、林家の者として出版しないことの理由を述べた手紙の 往復があり、読者は納得させられる。 事実とフィ クションが入り交じって、読んだ直後は何が本当かわからなくなる。これは事実ではないか、との疑念が読者の中に 深く残る。そこは永遠の謎として余韻を残すという小説で ある。こういった手の込んだ構想力には驚きを覚える。 新宿区落合の 記念館では、このあたりのことはわずかな情報しかなかったが、この小説を 読んだ後、もう一度訪ねてみたくなった。 「ナニカアル」は作家の自伝を 装った優れたミステ リー小説であることは間違いない。桐野夏生とい う作家の 力量に改めて敬意を表した。この本も今年、何らかの賞を取るのではないか。

2010/04/02

コメント(0)

-

平成21年度 個人研究費 事業報告

個人研究費の平成21年度の 実績報告が必要となるので、作成。------------------------平成21年度(個 人研究費) 事業報告。 ◎教育○講義:マ ネジメントデザイン1(必 修)--図解の技術の習得・「日本の論 点」を受講生全員で全図解○講義:マ ネジメントデザイン2(必 修)――ライフマ ネジメント論の講義・自分のロー ルモデルの決定とその人物の人生鳥瞰図の作成○ホームゼミ * 「サービスマー ケティング」という本を題材に、図解しながら内容を学習 * 「図解の極意」(久恒著)を題材にパ ワーポイントを用いた図解の技術を習得 * 松本・中庭先生と のタイアッ プで、「東 京ヴェルディ」「多摩焼き」「長池公園」 などの多 摩プ ロジェクトに学生が参加し、実績をあげている。○インターゼミ本年度より開講した土曜日の学長主 管のインターゼミ(社会工学研 究会)のメイン担当と して、全体の企画・運営に力を注いだ。また東鳴子温 泉活性化チームのア ドバイザーとして活動の支援を行い、論文の提出をみた。 ◎研究今年度の研究の成果として、8冊の著書を刊行。 * 「スッキリ考 え、1秒で説得 図解の極意」(アスキー)4月 * 「図で読み解く!ドラッ カー理論」(中 国語での翻訳出版) * 「図で読み解く!ドラッ カー理論」(韓 国語での翻訳出版) * 「図解 資本論」(イー スト・プレス)7月 * 「志」(ディ スカバー21社)7月 * 「対話力」(中 央公論新社・共著)9月 * 「あなたの人生がうまくいく 7つの成功法則」(三笠書房)12月 * 「知の現場」(東 洋経済新報社・監修)12月 ◎管理・運営学内外の役職 ○学長室長 ○多摩大総合研究 所所長 予算委員・自己点 検評価委員・地域活性 化マ ネジメントセンター運営委員 ◎社会貢献2009 年度に掲載された多摩大学教授と して発信したメディア記事 等は、以下の通り。2010 年 * 知の現場(読書) 2010.2.27 フ ジサンケイビジネスアイ * 知の現場(ベ ストセラー ビジネス 書 丸善福岡ビル店調 べ 9位) 2010.2.24 日 本経済新聞 * 知の現場(書評欄) 産経ニュース上の 記事はこちら 2010.2.21 産 業経済新聞 * 知の現場(ビジネス 書ランキン グ 丸善仙台ア エル店調べ 8位) 2010.2.18 河北新報 * 知研40周年記念『知の現場』パー ティー 次世代に向けさらなる発信 2010.2.17 産経新聞 特報版 * 知の現場 (新聞広告) 2010.1.19 朝日新聞 * 提言 「面 白い」を続ければ、専門分野になる 2010.1.4 日 経ビジネスアソシエ * 知の現場(新聞広告) 2010.1.4 日 本経済新聞2009 年 * 「知の現場」(新聞広告)2009.12 朝日新聞 * 2009.12 THE 21一流の「行動計画」術VS二流の「行動計画」術 * 2010年 達人直伝! 絶対に身につけた い仕事術50 2009.12.15 日 経ビジネスアソシエ * 常識点検:勉強は 場所の確保から 2009.10.10 日経PLUS1 * 中津北高図 書館に久恒啓一コー ナー 2009.秋 中津市議会議員 すがるみ子ニュース * 図解で「本当にわかる」を身につける2009.9 夢ナビWeb * ニュー タイプの教養人が耳ガクから生まれる 2009.10 日経キャリアマガジン * 人生が変わる!「早朝&週末」勉 強法 2009.10 THE 21 * 人生が変わる!「早朝&週末」勉 強法(新聞広告) 2009.9.10 日 本経済新聞 * 他大学には真似できない唯一無二の表現 2009.9 広報会議 * 都立多摩図 書館「リ ニューアルオープン記念講 演会」 2009.7.1 広報 いなぎ * 全体像を捉えて全体と部分の関係を理解し現実の事業や経営の課題を 解決する 2009.7・8 河合塾 Guideline * 「もめない会議」のつくり方を伝授 2009.6.22 週刊教育資料 * 多摩大学創立 20周年記念 寺島実郎 新学長講 演会&シ ンポジウム(新聞広告) 2009.5.20 日 本経済新聞 * 多摩大学創立 20周年記念 寺島実郎 新学長講 演会&シ ンポジウム(新聞広告) 2009.5.19 日 本経済新聞 * 多摩大学創立 20周年記念 寺島実郎 新学長講 演会&シ ンポジウム(新聞広告) 2009.5.15 日 本経済新聞 * 二人の専門家が伝授する小 論文成功法 2009.5 日経大学・大 学院ガイド * 女性を元気にする"図解"的思考法 2009.5 第三文明 * 「考える社員」は図で育つ 2009.4 一言 全国生産性機関編 * 他に、ラジオ、Podcastな どの出演あり。

2010/04/01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

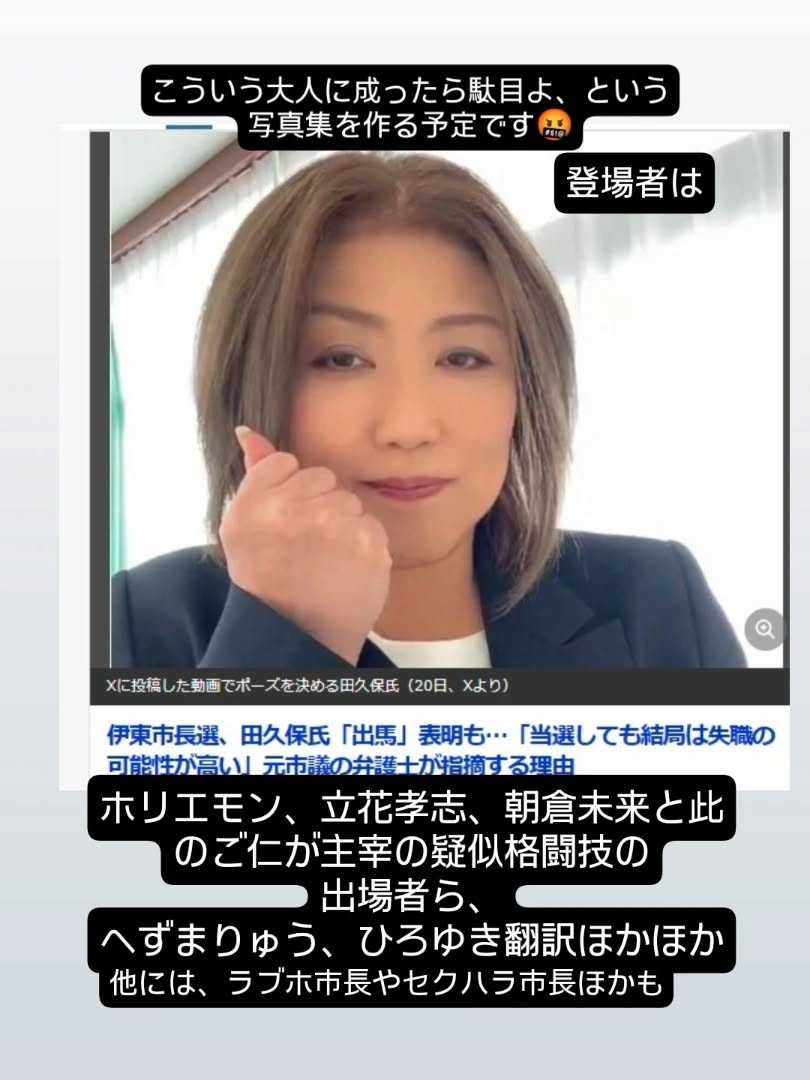

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-