2010年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

静嘉堂文庫美術館。畠山記念館。太田記念美術館。

日曜日は、東京都内を駆け巡る。静嘉堂文庫美術館。二子玉川の世田谷区岡本の国分寺崖線の一画に4600坪の緑豊かな岡本静嘉堂緑地という庭園がある。ここは三菱の二代目・岩崎弥之助の土地であった。静嘉堂とは、弥之助の堂号で祖先の霊前への供物が立派に整うという意味である。静嘉堂文庫には、20万冊の古書籍と6500点の東洋古美術品が収納されている。その文庫百周年記念事業として美術館が建てられた。岩崎弥太郎(1834年生まれ)は、海運から始めて鉱業、造船業、保険、為替など事業の「多角化」を図った。二代目の弟・弥之助(1851年生まれ)は海から陸へと事業「領域を広げ」、丸の内・神田に10万坪の土地を買った。その後、弥太郎の息子の久弥を経て、弥之助の息子・岩崎小弥太(1899年生まれ)は30年の長きに亘り社長業を続け、部門毎の「分社化」に取り組み重工(造船)、商事、銀行、地所と優れた企業をつくっていった。弥之助は、中国陶磁も含めた東洋美術の一大コレクションを夢見ていた。弥之助は、絵画、彫刻、書跡、漆芸、茶道具、刀剣などを蒐集した。小弥太は、中国陶磁を学術的観点から系統的に蒐集した。中国陶磁は800件を数える国内有数のコレクションである。「中国陶磁名品展」を開催していた。唐三彩(白地に緑、褐色など複数の色をかけて低火度で焼いた陶器。7世紀後半に誕生)、景徳鎮窯(唐・清)などを見た。畠山記念館。高輪台にある旧・参議寺島宗則邸は、元々薩摩島津家の所有であった。庭が素晴らしく亀岡十勝といわれており、その詩碑もある。その寺島邸は荏原製作所を創業し50余年の長きにわたりしゃちょうを続けた畠山一清・即翁(1881-1971年)の屋敷となった。即翁は貴族院議員や日本発明協会会長などを歴任している。記念館の一階には、「畠山即翁寿像」という楠材の一木造りの木彫があり、「平櫛田中 刀」との銘があった。即翁は茶道具を中心とした名品を集めた。千利休作の「茶杓 銘 落曇(おちぐもり)」、信長・秀吉時代に「一国一城に匹敵するとされた唐物方衛茶入 銘 日野」、割高台茶碗(古田織部が所持)、そして黄瀬戸、黒織部、志野茶碗、楽長次郎作の「灰器 銘 大笑」などが目についた。この庭園には6つの茶室があるが、本日は茶会があるようで、和服姿の女性達がたくさん庭園を歩いていた。太田記念美術館。原宿駅から徒歩数分のところにある太田記念美術館。東邦生命保険会長の太田清蔵(1893-1977年)が半世紀にわたって集めた一万二千点という浮世絵の個人コレクションを擁する美術館で、浮世絵の草創期から近代にいたる歴史をすべてみることができる。日本屈指の浮世絵美術館だ。このコレクションは見れなかったが、「ハンブルク美術工芸博物館」の浮世絵展覧会をやっていた。ユストス・ブリンクマン(1843-1915年)という弁護士が初代館長となって1877年に開設、その後1833年頃から日本美術を体系的に収集。ゲルハルト・シャック(1929-2007年)という浮世絵コレクターから死後寄付された作品も加わった。今回の展覧会は日独交流150周年記念事業である。混んでいてt、外国人も多い。初期浮世絵版画の時代。菱川師宣、砂川豊信、鳥居清満。「吉原」錦絵完成。鈴木春信の多色刷り。春信様式の時代。「下駄の雪取り」錦絵の黄金時代。天明から寛政。1781-1801年。鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽。写楽の「松本米三郎のけはい坂の少将実はしのぶ」。喜多川歌麿「美人子供行列」、花見行列28人。多様な幕末の浮世絵。葛飾派と歌川派、北斎と広重。

2010/10/31

コメント(0)

-

岡本太郎の圧倒的な影響力を見よ!

講義で岡本太郎を取り上げたが、若者に与える影響力は圧倒的だった。以下、学生達の反応(当日のアンケートから)。------------------岡本太郎、凄く良かったです。「エネルギーが出る方を選べ」「自分が選んだ方が正解」「自分の歌を歌おう」 先輩先生の話を聞くことは大切ですね。・岡本太郎の絵画は先生の言ってた通り渋谷駅で見たことがあります。「芸術は爆発だ」と岡本太郎が言ったように、他の作品もその言葉通りなのかなと思う。・岡本太郎の作品は、芸術ではない。ただの”モノ”。発言も好きではない。・岡本太郎記念館に家が近い、大阪で太陽の塔を見て感動したこともあり、とても興味深くお話しを聞けた。・「移動は人を利口にする」という言葉はまさにその通りだと思った。岡本太郎の「迷ったら自分がだめになる方を選べ」という言葉を思い出して日々行動しようと思う。・岡本太郎の「やろうとしないから、やれないんだ」という言葉を肝に銘じ、自分を戒める言葉にしたいと思う。岡本太郎美術館は小田急沿線にあるので、是非行きたい。・岡本太郎の絵は燃えさかる炎のようだった。・正岡子規とベースボールの那話、夏目漱石の話には驚いた。講義は、非常にためになる話で参考になる。・岡本太郎の言葉は凄かった。二択あった場合は、自分の苦手の方を選べと言うのには驚いた。今後苦手な方を選び挑戦したい。・他人が笑おうが笑うまいが自分の歌を歌えばいい。やろうとしないから出来ないんだ。岡本太郎の言葉が心に響きました。・今度、岡本太郎の本をぜひ読んでみようと思います。・岡本太郎の話が印象的だった。自らをピカソより上と評価する太郎の自信はすごいと感じた。迷った時は、自分にとって厳しい方を選ぶという話も納得のいく展開だった。・「ぼくはこうしなさいとか、こうすべきだなんて言うつもりはない。ぼくだったらこうするというだけだ」と言う名言に共感した。・岡本太郎さんの言葉が心にしみました。自分の考え方が少し変わりました。・顔写真などがつけられたのでより分かりやすかった。・自分の鳥瞰図を書いてみたいと思った。坂本龍馬に一番興味を持った。・向ヶ丘遊園にある「岡本太郎美術館」に訪れたことがある。久々に再度訪れたいと感じられた。・心に残っている言葉は、本にあった「問題は結局自分次第 パワースポットや他力があっても 結局自分次第 自分の行動次第 本当の敵は自分の中にいる」岡本太郎さんの言葉に似ていてびっくりした。最終課題はスポーツ選手の言葉にしたい。・“ゴッホにならずに岡本太郎になった”という言葉のように、私は私になりたい。・「他人が笑おうが、笑うまいが自分の歌を歌え」の言葉が心に響いた。・「やろうとしないからやらないだけだ」の言葉に共感させられた。・渋谷で岡本太郎の絵を見て、元気が出るというより、圧倒されたのを憶えている。・もっと自分から積極的に行動して行けるところは行き、蓄えていきたいです。・岡本太郎の生田にある美術寛に行ってみたい。トイレで岡本太郎さんに話しかけたという話はとても勇気がいるなとも思った。・「やろうとしないからやれないだけだ。」偉人は“変人”な気がした。人とは違う生き方、物事の考え方、価値観を持ち、経験をしている。・図メモの可能性を感じた。グローバル化はどんなものにもあてはまると思った。完全に語学ができなくても、図解思考を用いた国際コミュニケーション力があれば、通用するのではないかと感じた。岡本太郎の言葉は私を楽にしてくれる。普通でないところがおもしろく尊敬できる。「自分の選んだ方が正解だ」・岡本太郎の生き方をもっと知りたい。・岡本太郎には興味があったので授業で取りあえられて嬉しかった。ピカソの話も面白かった。有能な人は変わったところがあるものだと思う。野口英世も取り上げて欲しい。・岡本太郎さんの言葉で「どちらでもいい、選んだ方が正解だ」この言葉を心にとどめて、これからの人生に活かしていきたいと思った。・岡本太郎の「やろうとしないからやれないんだ」の言葉を頭に残して生きていきたい。・岡本太郎の話が楽しかった。ぼくも岡本太郎好きの若者の一人です。・「坂の上の組」見てました。「やれないから、やれない、ただそれだけ」・「迷ったら自分がだめになる方を選べ」という岡本太郎の言葉を聞き「ハッ!」としました。・岡本太郎の「他人が笑おうが笑わまいが、自分のうたをうたえばいいんだよ。」の言葉に大きな勇気をもらえた。偉大な人であるのは分かっていたが尊敬できる人に変わった。・先生の授業が楽しいです。・企業でされた「ドラッカー」の講演が気になり、興味深かったです。図解はどの企業でも幅広く役立つということが分かった。言葉が通じない人でも、図解という方法で理解し合えるという事にとても感動した。図解ってすごい。迷った時は、岡本太郎の「迷ったら自分が失敗しそうな方を選べ」という言葉を思い出します。・美術館に行って岡本太郎が大好きになった。困ったり悩んだりしたときは岡本太郎の言葉を思い出したいと思う。・美術館に行って岡本太郎が大好きになった。困ったり悩んだりしたときは岡本太郎の言葉を思い出したいと思う。・先生の1週間、忙しそうで充実しているのだろうと思った。「いい言葉は、いい人生をつくる」(斎藤茂太)を読んだ。先生がJAL出身だと初めて知った。岡本太郎の「ライバルはピカソだ」という言葉に、とても驚きました。・座らせないイスに座ってみたくなりました。・岡本太郎の「できるできないじゃない、やるかやらないかだ」」という言葉は自分に言われているような気がした。・岡本太郎といえば「太陽の塔」。・「迷ったら、自分がだめになる方を選べ。そうしたらエネルギーがわいてくる。」これを頭に置いて、物事を早く決められるようになりたいと思った。ぜひ記念館にいってみたい。・正岡子規が「Baseball」を訳したのはすごいと思う。・棟方さんの話はとても共感できた。・「移動は人間を利口にする」「経験は人間を賢くする」 この授業を通して、様々な種類の人の経験や言葉を知ることができる。ハッとした。・渋谷で岡本太郎さんの壁画を見ています。・「すでにピカソを超えている」にはかっこいいと思った。・「かしこくなりたいならまず旅をするべし」この言葉に心をうたれた。是非海外に行きたいと思った。・TTPの話が興味深く、もっと詳しく話して欲しい。緒方貞子さんの話が聞いてみたい。・図解のツール、とても面白いし、役に立つと思いました。迷ったら自分がだめになる方を絵rべ」正に私には一番棟に突き刺さる言葉でした。・岡本太郎の美術寛に行きたいと思った。・「芸術は爆発だ」はいい言葉だと思う。・「職業は岡本太郎」がとても格好良かった。石原慎太郎都知事が尊敬している人だというのを聞いて、岡本太郎について知りたくなった。・正岡子規の話が一番印象に残った。・TTPの話がとても興味深かった。もっと詳しく話してほしい。・岡本太郎の子供に産まれたかった。・岡本太郎の考え方には妙に納得した。しらべてみようと思った。岡本太郎が芸術一本の人生ではなく、民俗学を学んでいたと聞いて、パワーの満ちあふれているアートに影響しているのではと思った。・志賀直哉の話は面白かった。・岡本太郎の名言で、すごく心に響いたのがあります。「ほんとうに一度でも、人生で心のふれあった人間がいたら、そのために死んでもいい」「自分の価値観を持って生きるってことは、嫌われても当たり前なんだ。」・岡本太郎の名言に興味を持った。筋が通っていて、かっこいい。生き様が感じられた。・正岡子規は夏目漱石と同級生らしいので、その頃の年代の人はすごい人達がたくさんいることが分かった。・すごく分析っぽくて面白いです。岡本太郎の美術館は何度か行ったことがあります。・「恋愛というのは、お互い溶けるけ合っているようで、お互いに監視し合っているんだ。」岡本太郎の唯一自分が知っている言葉です。南青山の記念館に興味がわきました。「強く生きる言葉」を、読んできたい。・正岡子規が気になった。・美術館に行ったこと無かったので、行ってみたい。・ション・レノンの言葉が心に残っている。正岡子規には元々興味があったので記念館に行こうと思った。・正岡子規ほどの人になると、夏目漱石という偉人が友人にいるのだなと思った。もっと好きになった。・源頼朝大好きです。・野球が好きなので正岡子規には興味を持っている。・「迷ったら、失敗する方を選ぼう」というのはとても心に響きました。久恒先生が若いときに物事に対して、迷うことがあったと言ってました。最近の私は様々なことで迷いますが、授業でたいぶ減りました。・岡本太郎の作品である「明日の神話」はスケールの大きさに圧倒されました。・岡本太郎の力強い絵を実際に見たいと思った。・岡本太郎の代表作を調べようと思った。・私の好きな偉人の名言は、板垣退助の「板垣死すとも自由は死せず」である。エニアグラムの面白さが改めて分かった。・日本史を勉強したくなった。・人物の人生を図にしたらおもしろいなと思った。・人物記念館というものがあるのを初めて知った。・岡本太郎や正岡子規に関心をもつことができました。・「やろうとしないからいけないんだ。それだけの事」という岡本太郎の言葉は、本当にその通りだと、今までの人生を振り返って実感します。・人生鳥瞰図のプリントの図を見て、やっぱり先生は図書くのさすがだなと思いました。・この講義は非常に知識がつくので毎回しっかりと聞かせて頂いてます。「カキ食えばカネがなるなり法隆寺」が好きな言葉です。・ピカソは対象を分解している。これは図解の分解と似ていると先生が言っていたのが、印象に残りました。高村光太郎さんは、花巻に記念館があるので、岩手に行ったときにいってみたいと思いました。・私も力強い人間になりたい。・岡本太郎という有名な人と同じタイプだったので嬉しかった。・岡本太郎に会ってみたいと思った。・どこか岡本太郎と同じ共通点があると思うと不思議とやる気が出る。・先生が岡本太郎に実際に会ったことがあるのに、驚いた。・一人に対して、非常に詳しく紹介してくださったので、興味深く話を聞くことできた。岡本太郎の話がおもしろかった。・「やろうとしないからやれないんだ」という言葉にすごくジーンとむねにきた。・とても靜かで受けやすかった。・夏目漱石についてもっと知りたくなった。・岡本太郎が好きな人はたしかに若い人たちに増加している。4人全員が岡本太郎を尊敬する「OKAMOTO’S」というバンドがある。・岡本太郎の記念館に行き、肌で感じてみたい。岡本太郎の言葉は良いモノが多くて、とても感銘を受けました。・5回目の授業を終えて、様々な人の話を聞きましたが、どの人物も素晴らしいと思います。・高村光太郎に興味があるので、話を聞けて良かった。・岡本太郎の考え方や残した言葉にとても感動した。・岡本太郎さんの博物館に行ってみたい。絵もたくさん調べ足を運んで自分自身の目で偉人の素晴らしさを体験したいと思う。・偉人たちの事を、もっとよく知りたいと思った。岡本太郎美術館に小さい頃よくいったが、また足を運んでみようかなと思った。今日の話楽しくて面白かった。心理学みたいなこともして興味を持った。岡本太郎の美術館は何回が行ったことがある。・ピカソの親族が何人か不孝になっているという話も興味深いものでしたか・岡本太郎の言葉にどきっとした。自分の歌をうたうこと。自分はできていないと思った。・岡本太郎の考え方には妙に納得した。しらべてみようと思った。最近岡本太郎の「芸術は爆発だ」という本を見つけ、タイミングよく話が聞けて良かったと思った。、、、、

2010/10/30

コメント(0)

-

人生鳥瞰図・神田古本まつり・原美術館・産業構造ビジョン

今日の授業は気分を変えて「人生鳥瞰図」に挑戦して貰った。自分を見つめる材料として提供し、自らの人生と将来の仕事を深く考える時間にした。私の考案した自分用のサインを公表したのだが、笑いにつつまれて好評だった。来週からは後半戦。昼休みは、樋口先生、金先生、趙先生、諸橋先生らと歓談。神保町へ向かう。第51回神田古本まつり。掘り出し物はないかと真剣に古本の棚に向かう人々の群れを見て本の時代はまだまだ続くと思った。年配者も多いが、若い人も結構多かった。私も数冊買い込んだ。北品川の高級住宅地・御殿山にある「原美術館」を訪問する。原邦造という実業家の私邸を現代美術の美術館として使っている。東京ガス会長、日本航空会長、帝都高速度交通営団(営団地下鉄)総裁などを歴任した実業家原邦造の邸宅だった。原邦造の養父の原六郎も実業家で、美術品収集家として知られている。1979年に開館した、素敵な美術館だ。ゆるい円を描い建物で広い中庭を持っており、喫茶店もある。「崔在銀展--アショカの森」という企画展を開催していた。崔在銀は1953年生まれの韓国人女性で、今回は「樹」をモチーフとした写真を展示していた。大地から水を吸い上げる微細な音が聞こえるという趣向もある。「アショカの森」は、インドのアショカ王が人々に薬効のある樹、果実のなる樹、燃料になる樹、家を建てる樹、花の咲く樹を植えさせたという話からとったものだ。失った樹と共鳴し合う能力を思い起こそうということらしい。生命誌研究という新しい分野を拓きつつある中村桂子さんとの対談が入っている「ゲノムの見る夢」という対談本を買ってその部分を読んでみて、崔さんと中村さんの取り組もうとしている方向やそれを支える思想をよく理解できた。中村桂子さんは、遺伝子を見て「今」をつかむ科学から時間の入った全体としてのゲノムとして生命を見ようという方向に舵を切った。研究対象が生命科学から生命誌(バイオヒストリー)へ移行することにより、普遍と多様、部分と全体、還元と総合などの視点が手に入り、日常的に見る生命と科学で対象とする生命の間のギャップが解消したと言っている。この本の対談相手は、歴史家、哲学者、宗教学者、芸術家などであり、科学以外のところで生命誌と接点を持つ人々と会話をしており、この本も面白そうだ。二元論ではなく「つながり」が重要になってきている。品川サテライトで、大学院の授業。経済産業省の「産業構造ビジョン2010」をテーマに議論。

2010/10/29

コメント(0)

-

菊池?実記念 智美術館

菊池?実記念 智美術館若くして石炭業界に入り、腕一本で現在に換算すると数千億円の資産を築いた実業家・菊池?実(1885-1967年)は、大谷米太郎(ホテルニューオータニ建設)と南俊二(大阪造船社長)とともに「戦後の三長者」ジャーナリズムから名付けられた人物である。この人物の名前を冠した美術館が、ホテルオークラ本館と別館の間の坂を下ったところに建っており、その傍らに当時の住居の一部が保存してある。菊池のための持仏堂と近代的な西久保ビル、そして大正時代に建てられた西洋館と和風の蔵がある。この西久保ビルの地下に「菊池?実記念 智美術館」がある。菊池は政治家・田中正造、民権運動の急先鋒の幸徳秋水、片山潜という体制批判の人たちとの交遊をしつつ、実業家としての存在を大きくしていった。そして財産を有為の政治家達に提供して何の見返りも要求しなかった。首相にまでなった「小日本主義」を唱えた石橋湛山を強く支えてもいる。以下、早乙女貢の「怒濤のごとく-菊池?実の不屈の生涯」(原書房)から。足尾鉱山の鉱毒事件に際し、明治政府に対し抗議の運動の先頭に立った田中正造は、第一回の帝国議会から衆議院議員として毎回当選している。その田中正造は若き菊池に次のように語っている。「政治家として自分の信じるところをあくまで主張して筋を曲げないためには、充分な私財をもってだれからも拘束されないことが絶対に必要だ。もしそれだけの私財ができなければ、逆に自分のように無一文の裸一貫で徹底的に人の喜捨をうけてやるがよい。そのいずれかに徹しきれないならば、政治家になることをあきらめることだ。」上京して隅田川の貨物駅で石炭の積み下ろしをやっていた頃、石炭のノウハウを身につけている。それが一生の仕事として石炭に取り組むことになる。石炭という時代のエネルギーに目をつけたことが、成功の遠因だった。 * 得た金を、、、産業のなかの目ぼしいものに目をつけて、株を買い、その中でも、これはと狙ったものを多量に買い増して、取締役になった。 * 「金銭は世のたからなり貯えて 人のためともなずぞ尊き」」(菊池の金銭哲学の基) * 菊池の会社は収益が増えた。それを元手に他の会社をいくつも買収して事業を広げていった。 * 石炭業で得た利益は、これと見込んだ事業への投資にあてられた。ほとんど株式である。、、上がりそうな株を買うのではなく、上げられる株に手を出している。 * 人間関係の信頼のむずかしさは、金銭欲にはばまれることだが、菊池の信条は人を裏切らないとことにあった。 * 「土地は焼けないからな」 * 株を買うにしても、キワモノには手を出さない。由緒ある会社なり、人物を見込んでの将来性に賭けるのである。 * 事業の成功でかなりの金を動かせるようになると、惜しみなく人々を援助した。、、「金というものは、困った人を救うためにある。自分のものではなく、社会に還元すべきものだ」 * おのれの地位名誉を求めず、健全な社会の発展をねがう実業家魂である。 * 自分が社長になりたがる者の多いなかで、有為の人材を社長や主役陣に配置するのに長けていた。この美術館では、「第三回智美術館大賞 現代の茶--造形の自由・見立ての美」という企画展をやっていた。現代の作陶家の展覧会。----------------ホームページ打ち合わせ。リレー講座は「2012年、プーチン、メドベージェフ体制のロシアの選択」(天江喜七郎)。ゼミではドラッカーの解説。3年生の面談は、西口君、土田君。 * ロシア経済:輸出の70%はエネルギー。石油ガス収入は歳入の40%。原油価格の影響を受けやすい体質。 * 10年前期4.0%、09年マイナス7.9%、08年5.6%、07年8.1%。 * 2012年。アメリカ大統領選。中国指導部の交代。ロシア大統領選。北朝鮮の権力移譲。2013年夏は衆参同日選挙。 * 「双頭の鷲」の翼をアジア・太平洋へ!

2010/10/28

コメント(0)

-

泉屋博古館(住友コレクション)、大倉集古館(ホテルオークラ)

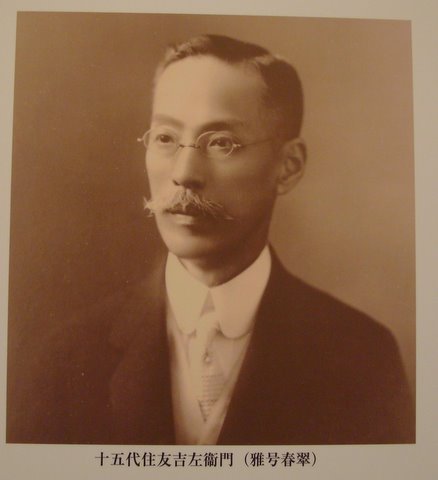

このところ休みがなかったので気分転換。年内の「人物記念館の旅」は、経営者にターゲットを絞って訪問することにした。偉大な経営者が遺した美術館が中心になるが、そういった美術館で人物をしのぶという趣向である。関東と出張を予定している関西を中心にまわることとしたい。本日は、六本木一丁目のホテルオークラ周辺を歩いた。まず、平成14年に泉ガーデン内に開館した「泉屋博古館分館」を訪れた。京都で開館してきた住友家の旧蔵品を蒐集した(財)泉屋博古館が、東京に分館を開設して広く鑑賞の機会をつくった。住友コレクションとして世界的に有名な中国古代青銅器、そして明末清初の作品を中心とする中国絵画のコレクションは、住友家第15代の住友吉左右衛門友純(春翠)が30年に亘って集めた蒐集品が根幹になっている。住友家は四国愛媛の別子銅山から生まれた財閥であるが、この分館は別子銅山開抗300年の記念事業で、住友の名前を冠にした企業19社が協賛している。 * 初代正友(1585-1652年)は商売の心得書「文殊院旨意書」を遺している。 * 初代総理事・広瀬宰平(1828-1914年)は、9歳で別子銅山に入り38歳で支配人になった。住友の事業精神をつくった人だ。「信用を重んじ、確実を旨とする。浮利に走らず」 * 伊庭貞剛(1847-1526年)は、広瀬の甥で裁判官から住友入りした。「事業の進歩発展に最も害するものは、青年の過失ではなくて、老人の跋扈である」 * 7代・古田俊之助(1896-1953年)は、住友金属のエンジニアで20万人を率いた。1946年の財閥解体による住友本社解散にあたって「住友の各事業は兄弟であり精神的に提携してやって頂きたい」と訓示した。特別展は、「幕末・明治の超絶技巧-世界を驚嘆させた金属工芸・清水三年坂美術館コレクションを中心に」をやっていた。 * 1章は江戸時代の「拵(こしらえ)と刀装具」で刀関係の彫金。 * 2章は明治金工の雄の紹介。江戸の刀装具職人は明治になって金工作家となった。加納夏雄は伝統と品格。海野勝?(1844-1915年)は優雅と端麗。正阿弥勝義(1832-1908年)は粋な遊び心。東京美術学校の教授となった加納と海野と違って正阿弥勝義は岡山と京都で仕事をしており、76歳の時に「拙くも 文もよまねば 知恵もなし ただひとつなる 家の業かな」という書を遺していた。 * 3章は「明治金工の諸相」。日本政府は1873年(明治6年)のウイーン万博では美術工芸の輸出をもくろみ出品。1877年(明治10年)には第一回内国勧業博覧会を開催、そして1890年(明治23年)には帝室技芸員制度を導入。しかし、押し寄せるヨーロッパ美術の前に金工職人は現れなくなった。------------ホテルオークラ本館の前に中国風の「大倉集古館」が建っている。大倉喜八郎(1837-1928年)が創立した美術館。1917年に誕生した我が国初の私立美術館である。関東大震災で一部消失したが、倉庫に残った所蔵品を中心に1928年に再び開館。長男・喜七郎(1882-1963年)が喜八郎の遺志をを継ぎ近代絵画の充実をはかった。所蔵品は日本をはじめ東洋各地の絵画、彫刻、書跡、工芸など広範にわたる。大倉喜八郎は、新潟県新発田市の名主の三男で、18歳で江戸へ出た。鰹節屋の丁稚、鉄砲商を経て、日本初の貿易商社「大倉組商会」を設し、後の大倉財閥の基礎をつくった。教育、文化、福祉にも大きな貢献をしており、学校や福祉施設にも関わっている。大倉集古館は、日本の文化財の海外流出を防ごうとして50年かけて蒐集した美術品が中心である。日本初の私立美術館として公共に寄付をした。大倉鶴彦翁像は高村光太郎(1883-1956年)の作だった。f:id:k-hisatune:20101027120205j:image大倉喜八郎が足跡を印した企業や学校は以下の通り。 * 大成建設、大倉商事、ホテルオークラ、東京電力、東京ガス、帝国ホテル、サッポロビール、アサヒビール、日本興業銀行、北海道拓殖銀行、帝国劇場、千代田火災海上、、。 * 東京経済大学、関西大倉学園、東京慈恵会、済生会、、、。「大倉喜八郎の豪快な生涯」(砂川幸雄・草思社)。------「菊池かん実記念 智美術館」。戦後三大富豪と言われた実業家・菊池?実の長女・智がつくった美術館。このことは明日書く。

2010/10/27

コメント(0)

-

「志ビジネス」を支援する産官学連携がスタート!

多摩市、多摩大学、多摩信用金庫は、多摩市における創業支援事業への連携した取り組みに関して、本日夕刻それぞれの代表者が協定を締結した。阿部裕行多摩市長、寺島実郎多摩大学長、佐藤浩二多摩信金理事長。多摩大学総合研究所が受託者となって、平成23年4月より多摩市創業支援施設を運営する。新しい職住近接の働き方を実現する郊外型産業の育成の「ために、地域や社会の問題・課題を、本業を通じて解決しようとする「志ビジネス」の創業者・経営者を応援する。永山駅前のベルブ永山の個室13、共用ブース25、会議室を備えた「ビジネススクエア多摩」(255.6ヘーベ)を開設し、創業サポート、経営相談、ビジネスマッチング支援、利用者の交流や学習などのコミュニティづくりの促進、「志ビジネス」で働きたいという人たちへの就労支援を行う。多摩市経済観光課が所管、多摩大総研が全体コーディネート、多摩信金が創業・経営サポートという役割分担で、産学官連携による運営体制をとる。このような形態の連携は全国初めてケースだ。多摩大総研の松本先生が5年かけて多摩市と一緒に取り組んできた実績とその上に立った信頼が本日の協定の調印につながった。この事業と施設は多摩大にとって大きな意味のあるものになるだろう。記者会見での寺島学長発言。「多摩市40年、多摩大20年。リレー講座では市民のソフトパワーを感じる。インターゼミで多摩ニュータウンの研究。大学の持つ先端的技術であるIT、ICT技術。多摩学というローカリティとアジアダイナミズムとの結合。500社に関わった渋沢栄一はつなぎながら流れを作った。気づき、きっかけ。トロッコを押す役割。、、、」。午後1時から寺島学長による特別講演。「就活活動キックオフ!」にあたって3年生に向けての講演。300人ほどの3年生が聴き入っていた。 * 社歌、社訓がイヤなら自分で力をつけるしかない。 * 独立するなら一定期間世の中を見極めることも大切。 * 自立自尊の大人の条件は、「かせぎ」と「つとめ」。経済的自立と社会的貢献。税金などで支える側にまわる。次に他の人のために役に立つ。 * ダブルジョブという考え方もある。どうやって社会参加するか。柔らかく考えよ。 * 携帯を置き、テレビを消し、白紙の紙に書き出し選択肢を考えよ。 * どこにチャンスがあるか。 * アジアダイナミズム。羽田国際線ターミナル。大中華圏。 * ローカル。多摩学。 * 若い人には情報がない。肉親、友人に相談。人生は瞬間技。自分はごまかせない。努力の延長線上にしか人生はない。まっしぐたに。一直線に努力せよ。多摩大は職員、教員が面倒を見ようとしている。今、頑張らねば。 * 一点の素心。ぶれず、迷わず、しっかりした軸を持つ。自分の価値を見つめる。不安感をしかkりみつめよ。孤独感を超えよ。自分に向き合え。昼休みは、学長と天津と新疆からの中国人留学生10人との懇談。 * 留学生「日本ではゴミの分別に驚いた」「日本人はすごくやさしい」、、、、。 * 学長「友達をつくれ」以上、本日行われた大学評価の空き時間などを活用して、学長に学生に接してもらった。

2010/10/26

コメント(0)

-

志なき人は聖人もこれを如何ともするなし(荻生徂徠)

最近の「格言」蒐集から。------------------大切なことは、大志を抱き、それをなし遂げる技能と忍耐をもつということである。その他はいずれも重要ではない。(ゲーテ)志ある者は事ついに成る。(「後漢書」)志は満たすべからず。楽しみは極むべからず。(「礼記」)志なき人は聖人もこれを如何ともするなし。(荻生徂徠)短き人生は、時間の浪費によって、一層短くなる。(サミュエル・ジョンソン)一生を五十年として、その半分を寝ることと食うことに費やしてしまうとすれば、一生の間に、創作的態度に出られる期間は僅か五年か六年しかない。(賀川豊彦)明日ありと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかは。(親鸞)年々歳々花相似たり、歳々年々人同じからず。(劉希夷)過去を顧みるなかれ、現在を頼め。さらに雄々しく未来を迎えよ。(ロングフェロー)余り人生を重く見ず、棄身になって何事も一心になすべし。(福澤諭吉)人生は一種の苦役なり。ただ不愉快に服役すると欣然として服役するとの相違あるのみ。(徳富蘇峰)運命は神の考えるものだ。人間は人間らしく働けばそれで結構だ。(夏目漱石)命を知る者は天を怨みず。己を知る者は人を怨みず。(「説苑」)幸福人とは、過去の自分の生涯から満足だけを記憶している人々であり、不幸人とは、それの反対を記憶している人々である。(萩原朔太郎)「今が最悪の事態だ」と言える間は最悪ではない。(シェークスピア)災難にあう時節には災難にあうがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。これはこれ災難をのがるる妙法にて候。(良寛)境遇とか!われ境遇を作らん。(ナポレオン)いかなる教育も逆境に及ぶことなし。(ディズレリ)急がず休まず。(ゲーテ)青春は失策、壮年は苦闘、老年は悔恨。(ディズレリ)四十歳で愚物はほんとうに愚物だ。(ヤング)老人は一日をもって十日として日々に楽しむべし、常に日を愛惜して一日もあだに暮らすべからず。(貝原益軒)だれもよい機会に会わぬ者はない。ただ捕らえられなかっただけ。(カーネギー)真の知識は経験あるのみ。(ゲーテ)学問なき経験は、経験なき学問にまさる。(英諺)成功の秘訣を問うなかれ。なすべき一一の些事に全力をつくせ。(ワナメーカー)成功の秘訣は目的の一定不変なるにあり。(スマイルス)世路は平々坦々たるものにあらずといえども、勇往邁進すれば、必ず成功の彼岸に達すべし。勤勉、努力、節倹、貯蓄、一日も怠るべからず。(安田善次郎)楽天は人を成功に導く信仰なり。(ヘレン・ケラー)為す者は常に成り、行く者は常に至る。(「説苑」)あまり熟慮しすぎる人間は大して事を成就しない(シラー)功成り名遂げて身退くは天の道なり。(「老子」)吾人の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れる毎に起きる所にある。(ゴールドスミス)勝利の第一の秘訣は早起きだ。(ウィルソン)絵画は言葉を持たぬ詩である。(ホラチウス)わたしは色彩にわが血を混ぜています。(ジョン・オウピイ)

2010/10/25

コメント(0)

-

「苦しみを楽しむ」-上村松園

上村松園全随筆集「青眉抄・青眉抄その後」(求龍堂)を読み終わった。上村松園は京都の美人画の女性の巨匠で、鈴木松年や幸野楳嶺の弟子になった後、竹内栖鳳(第一回文化勲章を東京の横山大観と同時に受章)に師事する。女性初の文化勲章を受章。1949年に74歳で逝去。 * 「眉を感情の警報機」「眉は目や口以上にその人の気持ちを現す窓以上の窓」「美人画を描く上でも、いちばんむつかしいのはこの眉であろう。」 * 「一途に、努力精進をしている人にのみ、天の啓示は降るのであります。」「天の啓示を受けるということは、機会を掴むということであります。」 * 花鳥、山水、絵巻物の一部分、能面、風俗に関する特別の出品物まで、いいなと思ったものはどしどし貪欲なまでにことごとく写しとったものである。 * 生命は惜しくはないが描かねばならぬ数十点の大作を完成させる必要上、私はどうしても長寿をかさねてこの棲霞軒に籠城する覚悟でいる。生きかわり * 何代も芸術家に生まれ来て今生で研究の出来なかったものをうんと研究する、こんなゆめさえもっているのである。ねがわくば美の神の私に余齢を長くまもらせ給わんことを! * 女性は美しければよい、という気持ちで描いたことは一度もない。一点の卑俗なところもなく、清聴はな感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願とするところのものである。 * 「よい人間でなければよい芸術は生まれない。」「よい芸術を生んでいる芸術家に、悪い人は古来一人もいない。みなそれぞれ人格の高い人ばかりである。」 * 何事も見極める---実地に見極めることが、もっとも大切なのではなかろうかと思う。 * 私を生んだ母は、私の芸術までも生んでくれたのである。 * 彩管報国 * 「その父賢にして、その子の愚なるものは稀しからず、その母賢にして、その子の愚なる者にいたりては、けだし古来稀なり。」(安井息軒) * 自分の思う絵を、私は機運がくると、たちまちそれの鬼となって、火の如き熱情を注いで---これまでに随分と数多くの制作をしてきた。 * 私の友人は、支那の故事とか、日本の古い物語や歴史のなかの人物である。 * 熱心さにおいて何人にもまけるものか、というのは私の信念であった。 * 始めのうちは、うまくいかない、写しているうちに次第に気合いがのって、ひとりでにすらすらと正確な模写が出来ていく。 * 一芸を立て通すとなれば男性の方でもそうに違いないが、殊に女性だとより以上に意志が強くないと駄目だと思います。 * もう五十年七十年と時代が隔たるにつれましれ、そこに一と刷毛の美しい霞がかかります。私はこの美しい霞を隔てた、過去の時代を眺めたいのです。 * 「何も彼も師匠の真似をして何十年かの後師匠の癖がすっかり飲み込めた上で自分が出て来るなら出したがいいと思います。」「そうした小さな自分を出して何になれるのでしょう。」 * 私は画を作ることは、私ども作家にとって、苦しみでもあり、また楽しみでもあると言いたいと思います。 * 苦しみを楽しむ---そういう気持ちが制作の上の、第一条件ではないかと思うのです。 * 画を描くには、いつもよほど耳と目を肥やしておかなくてはならないようでございます。 * 若い時の沢山の苦しみが積み重なり、一丸に融け合って、ことごとく芸術的に浄化されて、今の境地が作る出されたのではないかと思われてなりません。

2010/10/24

コメント(0)

-

「仙がい ―禅とユーモア―」(出光美術館)

土曜日は、品川サテライト(大学院の修士論文中間審査)と九段サテライト(インターゼミ)を渡り歩く間の時間を利用して、出光美術館を訪問した。今やっている企画は、「仙がい ―禅とユーモア―」である。この人物のひょうひょうとした禅画には親しみを感じていた。仙がい(1750ー1837年)は、臨済宗を代表する名僧であり、九州博多の日本最古の禅寺聖福寺の住職だった。「がい画無法」(仙がいの絵には決まった法などない)という精神にもとづいたユーモラスで自由奔放な絵を描いた。そして禅にかかわる味わい深い讃文を添えた。画の魅力で人を惹きつけ、「おや」と思わせて、興味がわいたところで讃文目がいき、禅の教えを伝えていくという手法である。この僧は偉い僧だけが着ることのできる紫衣を生涯三度にわたり推挙されたが、その都度、一生涯黒衣でよいとして断っている。以下、この人が書いた一行書に共通することは、寡欲、知足、作善、利他行、などだ。寡欲則心自安(分相応の知足の生活を送っていれば、様々の欲望は起こらない。それができたら人の心は安らかである9富莫大於知足福莫盛於無禍(富というものは足るを知ることを知るより大なるものはなく、福も禍がないことよりも盛んなるものはない。)無事是貴人(一切の念や欲望から自由な者こそが尊い)「一日不作一日不食」正見。ものごとを正しく把握し、認識する。一円相画讃。 「これをくふて 茶のめ」という讃のついた円(○)。円相図。 ○は円満具足の境地を表す。完全円満の象徴。悟りの境地。「三聖画讃」 「神儒仏 三ツ足て立鍋への内 熟ツくりとして むまひものなり讃文は、神、儒、仏を一つの鍋で煮込んだなら、実にうまい鍋となるであろう、という意味だ。神道、儒教、仏教は、結局は同じであるという主題。○△□は、□△○という順番に左から描かれている。この作品だけには賛はついていない。□は修業前の自分。△は修業途上の自分。○は修業を完成させた円き自分。こういう解釈だそうだ。修業の三段階。宇宙の画。

2010/10/23

コメント(0)

-

動画撮影:「ドラッカーに学ぶチームマネジメント」

朝は多摩キャンパスで講義。今日は「本物の条件」の「敵との切磋、友との琢磨」というテーマで、主に岡本太郎の人生と言葉をじっくり紹介した。岡本太郎の考え方、そして発した言葉は若者の心にズシンと響くことが確認できた。その後、九段へ。九段サテライトの入っている寺島文庫ビルの一階に「文庫カフェ・みねるばの森」が本日オープンした。朝8時から開いているし土曜日もやっている。30-40人の勉強会もできる。最初の会議は、常務理事以下で構成する研究開発機構評議員会。私は多摩大学総合研究所所長という立場で参加する会だ。次は、学長以下の幹部で構成する大学運営委員会。いくつかの案件が前に進んだ。夕刻6時過ぎに、六本木のスタジオに到着し撮影の打ち合わせに入る。テレ朝の番組撮影や、企業のコマーシャルなどの撮影が同時進行で行われていた。20万人ほどを擁する医者を中心とした医療関係者を会員とする医療系サイトでの動画の番組に招かれたのだ。このサイトは医者に役に立つ独自の番組を流しており、今年は「チームマネジメント」がテーマである。サッカーの平尾監督、慶応の高橋教授(キャリア)が私の前の出演者だった。「チーム育成のプロにきく、医療現場で活用できるチームマネジメント講座」。私に与えられたテーマは「ドラッカーに学ぶチームマネジメント」(前編・後編)。6時半頃から撮影が始まったのだが、終了は10時を過ぎていた。カメラに向かってドラッカーの理論を紹介し、それを医療現場の先生達にわかりやすく解説するという仕事であるが、なかなか骨の折れる仕事だった。内容の確認、話すスピード、表情などをディレクターたちと相談したり、指示を受けたりしながら取り組んでいく。来月には放映される。

2010/10/22

コメント(0)

-

11/9(火)『知的生産手帳』活用セミナー

東洋経済新報社本社ホールで「知的生産手帳」活用セミナーを行います。手帳の使い方というより、内容はライフデザインに関するもので、一生から一瞬までの時間をどのように使うかということがテーマになります。そのためのツールとして開発したのが「知的生産手帳」です。----------------11/9(火)19時~『知的生産手帳』活用セミナーのご案内(東洋経済新報社9Fホールにて)http://tiken.org/modules/eguide/event.php?eid=171講師:久恒啓一氏(NPO法人知的生産の技術研究会理事長・多摩大学教授)講師の詳細プロフィール:http://www.hisatune.net/html/05-career/profile.htm 講師のブログでの本の紹介です:http://d.hatena.ne.jp/k-hisatune/20100923内容:『知的生産手帳』(東洋経済新報社1700円+税)は、知的生産の技術研究会40年の研究成果を集大成し1冊にぎゅっと凝縮したものです。かつ久恒啓一氏の独自の視点から、夢を叶え、目標を確実に達成するための秘策が、あちこちにちりばめられたスケジュール帳でもあり、キャリアプラン・ライフプラン手帳でもあります。久恒啓一氏は、大学時代、探検部に属し、探検してはきちんと記録をし、それをまとめることをくり返していました。社会人になってからも、その記録をつける習慣を続け、コツコツと記録をつけ続けることで、スケジュールを効率よく、うまく管理することができるようになり、また30年スパンのライフプラン・キャリアプランを立て、30年後のこうなりたい自分を決め、毎年お正月に見直してきたといいます。その毎日コツコツの記録の習慣と30年スパンの計画を毎年見直すことが、久恒啓一氏を、いつしか会社の中では広報課長に引き上げ、ひいては引きぬきの形で、ビジネスマンから大学教授への華麗なる転身を可能にしたのです。もちろん、皆さまご存知の「図解の技術」という武器も携えてではありますが・・・。記録をきちんとつけ続けることの大切さ、凄さ、重みが感じられるエピソードではないでしょうか?さて、30年スパンの計画を作り毎年見直してきて、さあどうなったでしょう?不思議なことに主だったことは殆ど実現できたと久恒氏はいいます。さて、そんな久恒氏が自ら体得してきた秘訣満載の『知的生産手帳』には、詳しい使い方の説明が手帳部分を挟み、前後に30ページにもわたって書かれていますが、セミナーでは更にわかりやすく、具体的な使い方を久恒啓一氏が伝授することで、皆さまの夢・目標達成のサポートをいたします。ちなみに『知的生産手帳』購入者にサイトからダウンロードできる附録で、久恒啓一氏が実際に毎日のスケジュール管理に活用している「鳥の目スケジュールシート」の使い方もしっかり学べます。(『知的生産手帳』の後ろの方に使い方のサンプルが掲載されているものです。)------------------------------------------------『知的生産手帳』(東洋経済新報社)活用セミナー日時:2010年11月9日(火)19:00~ 20:30まで講義 【1時間30分】 20:50まで質疑応答【20分】場所:東洋経済新報社本社ビル9Fホール (東京都中央区日本橋本石町1-2-1)地図:http://www.toyokeizai.net/corp/map/最寄駅:半蔵門線「三越前駅」B3出口から徒歩0分 銀座線「三越前駅」A3出口または 「日本橋駅」A1出口から徒歩3分 東西線「日本橋駅」A1出口から徒歩3分 JR東京駅・日本橋口から徒歩5分 参加費:セミナー3000円お申込みはメールにて、メールの件名に、11/9『知的生産手帳』活用セミナー参加申込(お名前)とお書きになり、メールの本文に、1.お名前 2.メールアドレス 3.会社名(または屋号)4.部署・役職名(または職業名・お仕事の内容)5.緊急連絡先(携帯等)6.このセミナーをお知りになったきっかけ(知研のメルマガ等)7.このセミナーに期待すること(キャリアプランの立て方を学んで帰りたい等)8.講師・久恒啓一氏への質問、セミナーで特に聞きたいこと(附録の「鳥の目スケジュールシート」の効果的な使い方を聞きたい等)を記載のうえ(お書きになれる項目だけで結構です)、TO:知研本部(tiken.org@nifty.com) CC:秋田(emirun@nifty.com)までお願い致します。満席になり次第受付を終了し、また満席の場合のみご連絡させていただきます。ご参加を希望される方は、お早めのお申込みをお勧めいたします。主催:NPO法人知的生産の技術研究会 http://www.tiken.org/ 後援:東洋経済新報社 http://www.toyokeizai.co.jp/お問い合わせ:NPO知研・事務局長の秋田(emirun@nifty.com)までお願い致します。

2010/10/21

コメント(0)

-

コクヨ。スポーツビジネスの世界。JICA。「志」小論文審査。

9時半から九段のグランドパレスで、コクヨの担当者二人とミーティング。コクヨという会社は、「国誉」という名前から出発した会社。新しい企画の相談。11時からは、多摩大主催のメディア向けの教授陣「現代の志塾」講座の4回目。今回の講師は広瀬一郎先生で、テーマは「スポーツビジネスのグローバル化」。電通出身で、全英オープンゴルフ、駅伝、イタリアワールドカップ、トヨタカップなどを手がけており、日本サッカー協会にも出向、スポーツ専門サイト「スポーツナヴィゲーション」の社長も歴任している。しているというキャリアだ。オリンピック、サッカーワールドカップなどの内幕を面白く聴いた。スポーツの世界は政治にも大きな影響を与えるという具体例、国家の方向や人材の育成にもからむという世界であることがよくわかった。2020年のサッカーワールドカップは日本にはこないだろう。2026年は中国になるのではないか。-スポーツによって医療費は兆円規模で削減される。柔道などでもトップ外交の可能性。観光立国とのリンケージも重要。上流社会の子供への教育投資としての可能性、、、、。今回の出席者は、ぴあ、PHP研究所、フジテレビ、新潮社、日本農業新聞、グローバルマーケティング、日本経済新聞社、バンダイ、日本医学出版ヘルスアカデミーなど。バンダイ取締役の松永真理さん(ドコモのiモードの開発者)、新潮社の高橋さん、日本農業新聞のたなぶきさん、グローバルマーケティングの田中さんらと名刺交換。終了後、市ヶ谷の国際協力機構(JICA)へ向かう14時からは、専門家等を対象とした赴任前研修で、テーマは「「図解思考」を用いた国際コミュニケーション力の向上」だ。今回は、27歳から67歳までの年齢層。農林水産省4人、国土交通省など官庁所属の人が多い。その他は社団法人日本水道協会、三菱ufjリサーチ&コンサルティング、JICA職員など。派遣国は、ラオス、タイ、エチオピア、イラン、南アフリカ、モーリシャス、インドネシア。指導分野は、技術移転、研修制度化、政策助言、業務総括、地域保健、参加型水道管理、初等教育、パートナーシップ、浄水場運営維持管理、災害対策など。17時半に終了。帰宅後は、多摩大で昨年に続き行っている、高校生対象の「私の志」小論文コンテストの採点に取り組んだ。北海道から沖縄までの高校生から総計1157本の応募があった。100人規模で応募してきた高校もある。先生達が勧めてくれたのであろう。早稲田、慶応、開成といった高校からも応募があった。昨年は353本だったが今年は3倍以上。多摩大の「志」という言葉が高校生と先生達に届いたとみていいと思う。

2010/10/20

コメント(0)

-

手帳術特集。JR東日本。野田一夫先生。

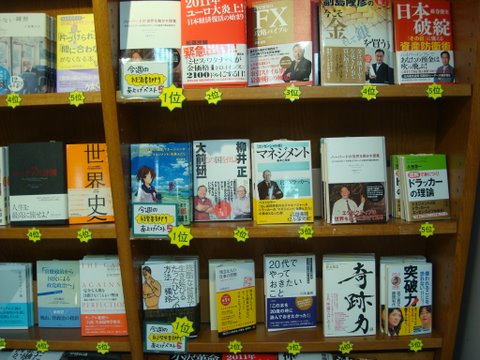

午前中に学内の仕事を済ました後、新宿へ。途中で本日発売の日経ビジネスアソシエを購入。今号は「手帳術」特集。「決定版 使い方、選び方がすべてわかる! 手帳術」と銘打っているだけあって、充実している。中に「2011 新作手帳 徹底ガイド」という企画があって、「著名人手帳」という名前でいろいろな人がプロデュースした手帳が並んでおり、「知的生産手帳」も取り上げてもらっている。「人生を見える化してキャリアをデザイン」。「図解の知識に長けた久恒啓一さんが彼が理事長を務めるNPO法人知的生産の技術研究会とで作った実務型手帳。人生と仕事に関するセルフマネジメントの哲学や、タイムマネジメントのっころが前などが掲載。「「人生鳥瞰図」や「ライフプラン」「キャリア年表」「キャリアレコード」など、人生を視覚化する、というユニークな発想で作成されたフォーマットが特徴だ、1日1つ、偉人の名言、至言も掲載。」という紹介だった。中では最初のページで割と大きな扱いになっていた。小山龍介さんの「ライフハックプランナー」、池田千恵さんの「朝活手帳2011」ロザンの「ロジカルダイヤリー2011」、渡辺美樹さんの「Date your dream 手帳」、和田裕美さんの「営業手帳2011」、勝間和代さんの「人生戦略手帳」、小宮一慶さんの「ビビジネスマン手帳」、佐々木かおりんの「アクションプランナー」、小室淑恵さんの「ワークライフバランス手帳」、熊谷正寿さんの「夢手帳」、陰山英男さんの「陰山手帳」、松下幸之助さんの「道をひらく手帖」、糸井重里さんの「ほぼ日手帖」、野口悠紀雄さんの「超整理手帖」、、、。いやはやいろいろな手帳があるものだ。新宿のサザンタワーで食事をしながら講演の準備。f:id:k-hisatune:20101019155553j:imageJR東日本で行っている若手社員研修も今年で3年目になる。今回の研修は昨年、あるいは一昨年に私の講義を受けた人たちの応用編だ。100人を越える受講者。名簿をみると、営業主任、事務主任、車両技術主任、施設技術主任、主任運転士、主任車掌、営業指導係など、ステップアップした肩書きも増えている。年齢は20代後半から30代前半で、ほとんどがJR東日本管区の運輸区や駅に勤務している。自己啓発の要素が強い講演をしておいた終了後は懇親会にいつも出ているが、今日は辞退して赤坂の野田一夫事務所へ。久しぶりに野田先生と二人で赤坂の木曽路で食事をしながら、いろいろな話をする、野田先生は相変わらずの健脚で、私も追いつくのが大変だ。また忙しいらしく明日は九州で講演があるとのこと。来年度は大型の連載企画もあるとか。「図解で身につく! ドラッカーの理論」(中経文庫)が本日増刷の連絡。11刷りで11万部。

2010/10/19

コメント(0)

-

「図解で身につく! ドラッカーの理論」というテーマでの初講演

日産クリエイテュイブサービスでの2010年度「経営管理職研修」発表会に出席した。昨年に続き2回目。冒頭の一時間ほど、「図解で身につく! ドラッカーの理論」というテーマで講演を行った。対象は、社長以下全役員、部門長、そして今回の発表者で、計50人ほどだが、全国の支店には同時中継されていた。今回の発表者は、課長クラスで15人。9月に二日間の私の講義と研修を受けているメンバーだ。中経文庫の「図解で身につく! ドラッカーの理論」の中にある60数枚の図解を全て印刷し、それを材料にしながら解説と私の考えを述べていくというスタイルをとった。タイムマネジメント、ドラッカー流学習法、全員一致なら決定しない、すぐれたリーダーシップの条件、組織の機能、経営の本質はコミュニケーション活動にあり、マネジメントの定義の変遷、イノベーションを内包するマネジメント、企業活動の目的は「顧客の創造」、知識創造プロセス、企業の社会的責任、成功する人事の4つの減速と5つの手順、イノベーションの条件、、、。ドラッカー理論に関する初めての本格的な講演だったが、経営幹部、部課長向けを意識しながら語った。ある程度うまくこなしたという感じがする。講演のレパートリーが増えた。研修効果を確かめながら15人の発表を聴き、最後に社長の総評の後、30分ほど講評を行う。以下、受講者の感想から。 * 講演「図解、、、ドラッカーの理論」はマネジャーとしてのあり方がよく理解できた。 * 講演は大変良かった。有効活用してリーダー層の教育に役立てたい。 * 図解を使ってドラッカー理論を可視化した講話にはいくつか気づきがある。全員一致は疑え、決定とは、人生の第二に向けた今後の過ごし方、コミュニケーションサークルが経営!、イノベーションの条件は先日のノーベル賞のコメントを思い出させる先生のコメントでした。大変有意義で、是非これを機会に先生の本を手にしたい。 * ドラッカーの理論については既に手元にあり斜め読みしています。本日の講義と合わせて読み直し、人生に活かしたいと思います。図解で身につく!ドラッカーの理論

2010/10/18

コメント(0)

-

手帳=「人生の経営資源」、、最高レベルの生活を送るツール

タイムマネジメントを論ずるならば、当然のことながら「手帳」に触れざるを得ない。私はそもそも「手帳」という言葉に問題があるように思う。手に入る帳面、の略が手帳であるが、形を言っているだけで中身について言っているわけではない。それでは、手帳とは何か。それは、人、物、金、時間、情報、システムといったさまざまな「人生の経営資源」を最適に組み合わせながら、最高レベルの生活を送るためのツールである。スケジュールとは私たちの持っている有限の時間資源を上手に使うためのものだし、電話番号簿や住所録は、手にしている人という資源のことだし、金銭出納帳は可処分所得の配分を示すものである。まず、考え方を変えよう。雑誌などで手帳術の特集をよく見かけるが、成功者の手帳術をそのまま真似しても、そうそう時間管理はうまくはならない。成功した人には時間管理が下手な人などいない。彼らは時間管理に自分なりの「哲学」を持っているから、「手帳を」を使いこなせるのだ。手帳術があるから時間管理ができるのではなく、時間術に長けているから手帳を十分に活用することができるということだ。 ではどうしたら時間管理が上手になるか。それに対する答えは、自分の能力以上の仕事を引き受けることである。その覚悟がなければ永遠にタイムマネジメントはうまくはならない。暇な人は時間の使い方などに頭を悩ますことはない。能力の限界を超えた仕事量になっていれば、知恵を絞り、工夫して、時間を有効に使おうとせざるを得ない。そういう状況に自分を追い込んだ人が時間管理の達人になる。 今日という日の積み重ねだけで生きている「その日暮らし」の人は、「点」で生きている人だから「点的生活者」と名付けよう。一週間で流れを区切っている人は「その週暮らし」の人だから「線的生活者」、一ヶ月を睨みながら時間を使う人は、いわば「面的生活者」である。 面的生活者として今からひと月のスケジュール表を鳥の目で高いところから眺めると、高い山、低い山、なだらかな丘、そして静かな平野などが一望できるだろう。この絵図のような時間世界を眺めながら、頂点であるクライマックスへ向けてできる限りの手を打っていき、最高のパフォーマンスを実現していきたい。その連続が仕事人生なのだ。 そのような考え方を形にしている手帳にはなかなかお目にかからないから、自分で「知的生産手帳」という名前でこの10月に東洋経済新報社から刊行した。公人・私人・個人という三つの生活を楽しみながら知的生産を目指そうという手帳であるから、「マルチ手帳」とも呼んでみたい。知的生産手帳(2011)

2010/10/17

コメント(0)

-

「移動すると人間は利口になる」

朝からずっとスケジュールが詰まっていた。以下、今日の一日。 * 発達障害に関する勉強会。9時。東京都の発達障害対策センターの女性の専門家を講師に自閉症、アスペルガーなどの発達障害者に関する知識を学ぶ。ほとんどの教員が参加。 * 教授会。10時40分。カリキュラム改革のほぼ全貌が完成しつつある。人事方針の承認。、、、。 * 一年生に対するゼミ説明会。13時半教員からの説明がほとんどだが、私のゼミはゼミ生二人で説明。最後に私も一言。 * インターゼミ(社会工学研究会)。キーワードの連鎖! 16時20分羽田国際化。24時間空港。第四滑走路。アジアを中心として欧米も。32年前の成田空港は1.5本の滑走路。アクセスが便利となり選択肢増。アジア大移動時代。人口減少時代にアジアのダイナミズムをどう取り入れるか。交流。観光立国。アジア中間層00年2億人、09年6億人、20年20億人。富裕層は2.3億人。中国は土地の私有はできないから日本の各地を買う。水。資産分散。買い占め。後背地産業構造。川崎市医療特区構想。羽田空港との結びつけの設計。総合交通体系。海と空と道のの体系。首都圏空港の一元管理。国産中型旅客機MRJ。アジア都市間交通。ポスト自動車。LCC(ローコストキャリア)は経営のシステムが違う。IT化・ネット販売・スチュワーデスいない・細心航空機・食事無し。LCC専用ターミナル。第二ライン戦略。セイコー。航空のパラダイムチェンジ。移動すると人間は利口になる。移動が創造の鍵。刺激・気づき・繋がり。イマジネーション。これをゼミのポリシーに。圏央道と外環道。大分。リーフデ号事件。1600年。中国は明から清への転換期。誰を訪ねるか?何を読むか?自分で力をつけていくしかない。人はごまかせても自分はごまかせない。ドロップアウトしたらしいたげられるしかない。人生でもドロップアウトする。言い訳に終始する人は山ほどいる。やる気のある人だけで進めていく。教育とはそういうものだ。「観光グループ」:ジブリには本当に世界に訴えるべきコンテンツがあるか?写楽はオランダ人?日本のイメージを勝手に思い込んではいないか?若い人の目とアジアの視点。福沢諭吉と渡辺崋山。 * 高校同窓会。霞ヶ関ビル。18時半。中津北高校の関東同窓会。東京の会長の猪野さん、北高の中尾校長に挨拶。同窓会長の内尾君。松田君、芦田君、今富さん、小野君。

2010/10/16

コメント(0)

-

多摩大後援会セミナーの反応

先日、多摩大学後援会で父兄に対して「多摩大の大いなる戦略」というやや大げさなタイトルで講演を行ったが、そのときの父兄の方のアンケートのまとめが届いた。大学の進もうとしている方向を父兄につかんでもらうことも大事なことだと思うので、情報提供に努力していきたい。 * 非常に良かった 11 話が豊富でわかりやすく時間のたつのが早かったと思います。 * 良かった 5 * 期待外れだった 0 * その他 1 戦略的にもう少しつっこんだ話、議論がほしかった感想。 * 「多摩大の戦略」の続編(進捗) * 学内の情報ととりまく環境を聞きたいので、今回とてもよかった。 * 多摩大生の活動を知りたい * 「現代の志塾」構想に沿って押し進めていただくと良いと思います。 * "多摩学"について、都度進捗の報告会などがあるととてもすばらしいと思います。 * ホームページがこんなに充実していたとは知りませんでした。今後活用させていただきます。 * 本日の様な実学的に講演を期待します。 * 今回、多摩学のお話が出されましたが興味がわきましたのでさわりだけでもお願いします。(当然、学校でのお話、方針もあわせてお願いします) * ・グローバリゼーション,・人生とは,・哲学とは * より具体的な教育内容や、就職活動の内容についてもお願いします。 * 父兄が参加できるゼミ、授業等があればおききしたい要望。 * 3年生なので就職がしんぱい * 先生のおっしゃっていた親の勉強会など、あればよいなと思いました。 * いつもありがとうございます。いつか多摩大の志に対し恩をお返しする日が来る事を願い頑張りたいと思っております。 * 今回のような企画をひきつづきお願いします。(※親がインターゼミなどを参観することはかのうでしょうか?) * ・子供たちの学園祭などに使う。 ・資格取りに支援する。-------------------本日の動き。多摩キャンパスにて。 * 講義:マネジメントデザイン2の回目。取り上げた人物「昭和天皇」「森鴎外」「渋沢栄一」「山本五十六」「高杉晋作」。 * 学部長と打ち合わせ * 出版関係者とミーティング。学部長、樋口先生。品川キャンパスにて。 * 大学院授業

2010/10/15

コメント(1)

-

「内外景気の現状と今後の見通し」(嶋中雄二)

リレー講座の講師は三菱UFJモルガン・スタンレー証券景気循環研究所長の嶋中雄二さん。景気の先行指標であるさまざまの業界の数字を丹念にウオッチし、現状を一言で掴み、今後を総合的に見通していくというスタイルだ。どこの統計数字を使っているかがわかり興味深かった。こういう仕事は細心の注意と粘り強さと、同時に大局観が要求される。最新レポートは下記HP。http://www.sc.mufg.jp/inv_info/business_cycle/以下は、その結論部分。 * OECD景気先行指数--新興国から始まった減速が、先進国に波及。但し、インドと中国には底入れの兆しも * 中国経済--金融引き締めから減速の芽が広がるが、製造業景況感は持ち直し * 米国経済--2011年前半にかけて減速。但し、リセッションには至らず * 欧州経済--10年はユーロ安で盛り返すも、財政危機は続き、今後は減速へ。但し、直近、M3が持ち直し * 韓国・台湾、インドの景気動向--ピークアウト感の一方で、新たな回復への動きも * 日本の生産は、韓国の生産に半年程度遅行する日本の景気指標 * 1.公共・住宅投資・個人消費公共工事請負金額の推移・実質消費支出と家計消費状況調査支出総額の推移・住宅着工戸数とマンション契約率の推移・家電販売と消費者態度指数の推移 * 2.消費・設備投資・輸出乗用車販売の推移・機械受注の推移・百貨店販売スーパー売上高の推移・輸出総量の推移 * 3タクシー、IT、コンビニ、外食景気ウオッチャー調査、タクシー実車率・半導体製造装置BBレシオ半導体電子備品DGレシオ・中小企業景況調査・コンビニ売上高・外食店売上高 * 4.物流、工作機械、不動産、広告首都高速走行台数・輸出貨物取扱実績・工作機械受注・中古マンション価格・地方経済天気図・求人広告掲載件数 * 大企業・製造業の業況判断DIは、前期比7ポイント改善してプラス8と、2年連続のプラスとなったが、12月までの先行きは、一転マイナスに * 自動車の生産計画--10年10月で大底か? 円高も絡み、正念場 * 地域と中小企業の景況感-10-12月期は弱含みか? * 日本の景気動向指数。09年2月を底に上昇傾向にあったが、10年4月にピークアウト * 日本の景気動向指数。09年3月を底に上昇傾向を続けてきたが、10年8月でピークアウか? * 日本の景気動向指数。09年11月を底にして、10年7月現在、次第に上昇基調が鮮明に * 設備投資の中期循環。底入れを示唆 * 株価に遅れて動く地価。既に底入れか? * 日本経済の中期展望。09年マイナス1.9%、10年2.4%(猛暑、)、11年1.3%、12年2.4%(大統領選、)、13年1.7%(消費税増税) * 戦後7番目の中期循環は、「環境・文化発信」の波。2015年度がピーク。 * ドル・円は秋頃まで円高で推移した後、11年は緩やかに円安・ドル高へ。ユーロ・円は緩やかに円安・ユーロ高へ。ユーロ・ドルはドル安・ユーロ高で推移。 * マネタリー・ベースの拡大で株価も上昇へ * 長期金利は今後、上昇基調に突入か? * 日本の長期金利と株価--緩やかに上昇へ---------------ホームページ、カリキュラムなどのミーティング。ゼミ終了後は、高倉君、寺下君と進路についての面談。

2010/10/14

コメント(0)

-

メディカルツーリズム。医療チームマネジメント。環太平洋FTA。

九段サテライトでのメディア向けの「現代の志塾」講座の3回目は、多摩大医療リスクマネジメント研究所の真野俊樹先生。テーマは「グローバ化する医療-メディカルツーリズムとは何か」。メディアを中心に20名ほどの人が集まり、真野先生の講義を聴いた。内容は大変に興味深く、終了後の質問もなかなか終わらない。このテーマには関心が高い。 * 日本は2000年の資料では医療に関しては世界1位となっている。国民皆保険制度などがあるいアクセスがいい。 * GDP比の医療費は下位で安い。効率が良い。 * 欧州は国が主体でアクセスが悪い、米国はコストが高い、アジアは質が悪い。このため東南アジア、特にタイとシンガポールへのメディカルツアーが多い。 * 病院の民営化などによる投資対象、ビイネス界の期待、政府の後押し、医療専門職のFTAなどによる自由化などで、医療機関のレベルが向上し、地域の医療水準が向上していく、というシナリオ。 * 2012年1000億円、2020年には、43万人、5500億円市場。 * 中国が最大のターゲット。ロシアは極東ロシア中心。 * タイは先進国。観光+美容・性転換など。JCI(アメリカンスタンダード)とMB(経営改善の視点)シンガポールは治療中心。韓国は日本最大のライバルでダビンチ(医療ロボット)は多い。 * 日本。制度は一流。提供体制は?最先端技術(ロボットなど)は遅れているかも。質の見える化は遅れている。ニューズウイークでも日本はヘルス部門では1位。 * 日本国内の動向。経産省は産業振興で観光をからめたい。厚生労働省は医療技術の振興・交流目的。 * チーム医療。ローテーション、多能化、プロフェッショナルサービス、経営学的発想、、。 * メディカルツーリズムは世界のトレンドになっている。ある程度乗っかるべきだ。病院同士の協調とネットワーク。 * メディカルツーリズムというと医療に引っ張られるので、ヘルスツーリズムといった方が良いかもしれない。九段下のグランドパレスホテルで、P出版社に最終原稿を手交。年末か年初にここ2年ほどかかった原稿が本になる。今までの方向とは違い私にとっては画期的な本であり、楽しみだ。D社経由で依頼のあった18万人の医療関係者の会員向けサイトでの動画出演の打ち合わせ。チームマネジメントにドラッカー理論を生かす、というテーマ。チーム、リーダーシップ、仕事という3つの視点から企画を提案しておいた。来週に撮影となる。ドラッカー関係の仕事が増えてきている。早稲田大学大隈講堂で、寺島文庫塾リレー講座「世界を知る力--いま、本当に考え抜くべきこと」の第一回講義。寺島さん以外には元国連事務次長の明石康さん(現在は六本木の国際文化会館理事長)、東大教授の藤原帰一さん。その前に、以前訪れた大隈重信銅像、坪内逍遙記念演劇博物館、会津八一記念博物館などを確認。 * (明石9国連は90年代半ばからはソマリア、ルワンダ、ユーゴなどPKOで苦悩。2000年に入って国家犯罪、核拡散など超国家的脅威に対処してきた。国際機構で対処していくが、ナショナリズムも拡大してきた。 * (藤原)冷戦後の世界は、統合と多元化の流れ。 * (藤原)グローバリゼーションとナショナリズム。責任ある世界大国。日本の政策へのいらだち。外交は対米従属か対立か。自立か協調か。内政は小さな政府か大きな政府か。経済政策は国民経済のみでは意味はない。 * (明石)大型のミドルパワーとして前向きに一歩一歩進むべきだ。最大の資源は人材。大学は一線を走ってはいない。 * (寺島)リベラル現実主義が3人の共通点。リベラルとは相対的という意味。メディアは二者択一の単純化。 * 9/11から9年。米国無き中東。覇権無き中東。無極化。二分論からの脱却が必要。多極間のグローバルガバナンスの構築が必要。新しい政策のパラダイムが必要だ。アメリカとの実質的なFTになる環太平洋FTA(TTP)の動きが始まる。ここに日中韓のFTAも組み入れていくゲーム。政策科学が問われている。

2010/10/14

コメント(0)

-

「JR東日本」の社員研修が始まる

今年もJR東日本の社員研修を担当することになり本日から新宿本社で始まった。130名という受講生は内容からすると多すぎて、研修効果の点でやや心配がある。今回も首都圏の各駅や電力技術センター、営業、土木技術センター、車輌センター、秋田、酒田、高崎、福島などからの参加である。30歳前後の若い社員が中心。以下、アンケートの感想から。「驚いた」「脳が活性化した」「実感できた」「見直せた」「新鮮だった」「ハッとさせられた」「気がついた」「考えが変わった」「勉強になった」「面白かった」「」衝撃を受けた」「実感できた」「盲点だった」「新鮮に感じた」「端的だった」「新しい視点だった」「革命的な講義だった」「目からウロコだった」「驚いた」「興味深かった」「なるほど」「驚いた」「面白かった」「衝撃を受けた」「発見できた」終了後は、懇親会に出席。仙台、酒田からきた社員と話をする。タイムズスクエアの紀伊國屋書店で本を購入する。私の「知的生産手帳」は、手帳コーナーにではなく、自己啓発のコーナーに書籍として販売されていた。また、「図解で身につく!ドラッカーの理論」は、レジの前の取りやすいようにあちこちにおいてあった。経営書のベストセラーでは、5位にランクしていた。このうちドラッカー本が「もしドラ」以下3点あったのには驚いた。

2010/10/12

コメント(0)

-

「偉人伝」に挑む

数年越しで取り組んできた本の原稿がようやく終わりを告げつつあります。対象とした人物を以下のように表現してみました。松本清張:幅の広さと奥の深さと圧倒的な仕事量で時代に屹立した大小説家森繁久彌:たゆまぬ研鑽で時代とともに成長を続け大きく花開いた国民俳優与謝野晶子:歌人から始まったそのエネルギーで時代を牽引した近代最高の女性遠藤周作:多彩なチャンネルをまわしながら人の何倍も人生を楽しんだ大作家武者小路実篤:「世界にただ一人という人間」を人生最後まで追い求めた理想家牧野富太郎:植物学という一つのテーマに人生のすべてをかけた世界的学者大山康晴:絶頂からの陥落後、時間をかけて再起を果たした燻し銀の天才棋士野上弥生子:「鬼女山房」で世界に類例のない長期の現役活動を継続した小説家本居宣長:日本の原型に迫る歴史的大著を完成させた努力と信念と継続の人石井桃子:神聖な児童文学の世界に向き合い崇高なる百年の人生を送った女性平櫛田中:百歳を越えてもなお師の理想を実現せんと精進し続けた日本彫刻家徳富蘇峰:56歳から34年をかけて世界最大の著作を完成させた歴史思想家寺山修司:年齢を重ねるほどより華麗な大輪の花を咲かせた早世の天才表現者川田龍吉:経営者と男爵イモを発明した農事家、二つの人生を全うしたロマンチスト森鴎外:昼は陸軍軍医、夜は小説家としての両輪で生き切った明治の大文豪新田次郎:役人と作家、二つの道を歩みながら優れた小説家に大成した仕事師宮脇俊三:仕事の合間に趣味を満喫しそれを本業にまで昇華させた鉄道紀行作家村野四郎:経済的防波堤の中で細く長く詩の世界を歩み続けた実業人詩人高村光太郎:最晩年に人生最高の傑作彫刻を完成させた愛の詩人彫刻家

2010/10/11

コメント(0)

-

散歩中に見かけた花々

秋になって散歩のたびに、近所の長池公園の花の写真を撮っています。

2010/10/10

コメント(0)

-

インターゼミでの私のミニ講義-「遅咲きの偉人達」

午前中は、学部運営委員会。カリキュラム改革。クラウドへの踏みだし。その後、人事委員会。午後は、九段サテライトでインターゼミ(社会工学研究会)の第2回目の授業。始まる前に寺島さんにいくつか報告。最初に私のミニ講義を30分間。 * 二つの問いに答えられるか? 「今まで」と「今から」。 * 「宮城大時代の総決算」という冊子を解説。記録。継続。 * 私のテーマ変遷史=アナウンサー(小学校)、新聞記者(中学校)、弁護士(高校)、探検家(大学)、ビジネスマン、大学教授。 * 「図解コミュニケーション」、という第一のライフワーク。 * 「人物記念館の旅」、という第二のライフワーク。海外は「文明の生態史観の旅」。国内は「人物記念館の旅」。「本物の日本人-7つの共通項」(師匠・友と敵・志・仕事量・修養・構想力・日本)。 * 今書いている本のテーマは「遅咲き偉人伝」。高齢社会に勇気を与える。「一筋」「脱皮」「多彩」「二足」。 * 日本人のアタマ(図解)とココロ(人物)の革命寺島学長のコメントから。 * ネットワーク。NPO知研。しつこさ。継続は力なり。 * ワシントン来訪。宮城大。多摩大。 * 人物論。偉人も欠陥だらけ。中年の危機をどう克服したのか。使命感。友達。 * 下積み時代。孤独に耐える。孤独を一人で吸収せよ。移動の時間。 * テーマをとりまく新しい動き、変化がどこまで視界に入っているか。 * 環境・エネルギー。COP15からCOP16の谷間。国際ルール。国際連帯税。サルコジ。 * アジア。日中の人の動き。10/21の羽田国際ターミナルのインパクト。来週土曜日8時のウェイクアップ。11/17の川崎市フォーラム。浅草の定食屋が外人に人気。人の流れ。モノの流れ。FTA/EPA。実体的な日米自由貿易協定。韓国と欧州のFTA。韓国は農業を捨てた。日本は農業を育てながらFTAを推進する道を探る。戦う農業。5000億円。JAに守りの発想を超えていく視点はないか。地下資源と地上資源。高度成長時代のビジネスモデルの新興国への輸出。カネの流れ。中国の金融政策。 * 多摩学。気づき。千人同心と新撰組。東京の民話。富岡から八王子を経て横浜までの絹の道。多摩川と相模川の間。ゴローカリティ。歴史性。 * 付加価値をつける。成果。マイルストーン。知は力なり。ゼミ修了後、近所の蕎麦屋で寺島学長を囲む。金先生、中庭先生、長田先生、木村先生、私。著名な経営者、有名な論客、などの実相の観察の言葉が実に面白く愉快だった。

2010/10/09

コメント(0)

-

「偉人伝」の試み-若者の心に響くのか?

今日から、偉人に学ぶ講義を本格的に開始しました。今日のテーマは「仰ぎ見る師匠」。偉人の生涯や、彼らの遺した言葉は若者を大いに感化することがよくわかりました。毎回数人に絞ってある程度詳しく説明すること、偉人の言葉をたくさん紹介すること、この二つのことを念頭において今後の授業を組み立てるようにしたい。以下、授業でのアンケートから。 * 岡倉天心や横山大観の功績は素晴らしく、「日本」らしさを遺してこれたことを嬉しく思った。日本の「誇り」を忘れず生涯勉学に励んで生きていきたい。佐藤一斎の言葉「少にして学べば壮にして為すことあり、、」は素晴らしい言葉だと共感した。 * 「実学」について深く考えよう。 * 佐藤一斎の言葉にはなるほどと思いました。この言葉を肝に銘じて勉強したい。 * 天心の「売れるものをつくるな、売れないものをつくれ」が印象に残った。 * 著名人の言葉はこれからの進路に影響を受けると思う。 * 渡辺崋山の言葉がとても良かった。胸に刻んで老いていけたらすごいおじいちゃんいなれそうです。 * 渋沢栄一に関心をもった。「怒濤の仕事量」に納得した。 * 白洲次郎はかっこいい。松本清張や与謝野晶子の書いた本の数にも驚いた。 * 日本史が好きなので今日の授業は面白かった。好きな首相は石橋湛山、尊敬するのは伊能忠敬、尾崎行雄です。再度日本史を勉強します。 * 偉人が好きなのでもっと知りたい。横山大観が好きになりました。日本人の心を大切にしたいと思いました。 * 白洲次郎が好きです。佐藤一斎の言葉は大変良いが、学ばなかった人はどう生きたらいいのか。 * いろいろな人物の記念館を旅したくなりました。 * 白洲次郎の言葉がすごく心に響きました。自分も筋を通して実行していかなければならないと強く感じました。 * 会津八一の「日々新面目あるべし」が今の自分に一番必要だ。毎日新しい何かを見つけるようにした。 * もっとメジャーの人の話を聴きたい。 * 白洲次郎の記念館には行きたい。一人について掘り下げて深く説明していただけると面白くなる。 * つまずくことがあったら参考にしていきたい。 * 偉人の言葉はありがたいです。 * 佐藤一斎の言葉を知って、今のうちに勉強をしておこうと思いました。 * 渋沢栄一に興味。日本史を勉強したい。 * 自分が今なぜ勉強してかがわかりました。自分がやりたいことを見つけるためですね。 * 佐藤一斎の言葉。 * 勉強するとなすべき志が決まる、という言葉に惹かれました。 * 先生の講義はまるで本を読んでいるかのようでした。人物像を勉強することはとても重要なことだと思った。 * 偉人の言葉を聞いて意識面での変化があった。これからの生活に生かしていきたいと思う。 * モチベーションがあがりました。-----------------教員ラウンジで、多摩大出版会、リレー講座、カリキュラム、、、、。豊田先生、樋口先生、大森先生、金先生、諸橋先生、山田学監、高野さん(キャリア)、杉本さん、高野さん(学長室)、、、。サッカーのアルゼンチン戦。日本に希望が点った。反体制の象徴へのノーベル文学賞。中国と世界との関係の試金石になるだろう。

2010/10/08

コメント(0)

-

「2010年夏の総括-世界はどう動いているか」(寺島実郎)

秋のリレー講座開始。初回の本日は、寺島実郎学長。 * 7/8/9の三ヶ月。米国西海岸・中東・アジア・欧州(「オランダ、、)を動いた。 * 進化。尺取り虫のように進んでいくべきだ。三日会わざれば刮目すべし。 * 1968年の英国のスエズ運河からの撤退。-米国のの進出-パーレビ王朝-ホメイニのイラン革命-米のフセイン・イラク援助-フセインの増長-イラク戦争-2010年米軍イラク撤退開始(2010年全面撤退)-アフガニスタンの泥沼-イラン(シーア派)の強大化 * 全ては正・反・合。 * 2010年9月21日。イラクでの米軍兵士死者4421人。イラク人死者15万人。 * 「アメリカなき中東」の出現。 * 中国の強勢外交。ソマリアの海賊防衛は自国のみで香港・台湾を守っている。「国際協調をとりつつプレゼンスを高めていく戦略」。中東は中国に対する警戒心が強い。 * ロシア6月にイラン制裁に賛成した。ウクライナに親露政権誕生。中露+中東アジアの上海協力機構。中東の非核化。リーマンショックの教訓。 * インド。 * 米のオーバー・ザ・ホライズン戦略は、「覇権なき中東」の象徴。 * 分断統治が、逆にUAEの結束を生んだ。 * 日本。中東の日本への評価は極めて高い。技術力。非政治性。原子力技術。パレスチナ問題に中立。再生エネルギー技術。海水の淡水化技術、、。ただしイラク戦争に自衛隊を派遣したのは間違いだったが一人の死者もなく恨みは買っていない。 * 中国と尖閣問題。日本は中国から1.2兆円の入超(ブーメラン効果による赤字)。人流では日本人の中国訪問は逆の3倍。日中は互恵関係。米中貿易は日米貿易の2.5倍。人流では米国人の中国訪問は日本訪問より100万人多い。 * 「日米で連携して中国に立ち向かう」という論は間違い。既に日米より米中の方が重い関係になっている。 * 1972年に沖縄は日本に返還。尖閣は米国が施政権を持っていた。米国は領有権と施政権は違うという考え方で一貫している。尖閣は日本の領土とは言っていない。 * 2005年の日米防衛協議では「島しょ部は米軍の対象外、日本の自衛隊が対応する」との了解事項。 * つまり、米国大統領が判断して動くかも知れないし動かないかもしれない。(戦略的曖昧性) * 日本は専守防衛の中で、アジアに主体的に関与し、安全・安心を構築する努力が重要。誰かに依存してはダメで、問題を問題化させない外交戦略をとるべき。---------------------ホームゼミで3つのプロジェクト。その後、3年生の相星君と碇君と進路についての面談。毎週2名づつ面談していく予定。----「図解で身につく! ドラッカーの理論」(中経文庫)の1.7万部の増刷の連絡が入り、2ヶ月で10万部を超えた。

2010/10/07

コメント(0)

-

繊研新聞、生産性新聞、Rapport

最近のメディアから。 * 繊研新聞(ファッションビジネス専門紙)の9月30日の「時間管理」特集のインタビュー取材記事。「人生の経営者は自分自身」というタイトルで経歴と写真付きの記事が載りました。「時間管理や手帳の使い方を考える時、テクニックに走りがちですが、哲学が無ければいけないと私は考えています。」「知的生産手帳」の写真も載っていた。 * 生産性新聞(生産性運動の専門紙)の10月5日の「生産性を高めるビジネススキル」の中「タイムマネジメント力」というテーマで連載中の論考が載りました。今回のタイトルは、「残業はするな、前業をせよ!」。通勤時間と「前業」の活用こそが王道、、、。 * 多摩大広報誌「Rapport」の9月30日号の「多摩学」コーナーに連載中の「多摩人物紀行」に「吉川英治記念館(青梅)」が掲載されました。「夫婦の成功は、人生の勝利です。人間の幸福なんていうものは、この辺の所が、最高なものではないでしょうか、、、帰するところは平凡なものです」という感慨が吉川にはあった。仕事に恵まれ、よき伴侶に恵まれ、骨肉愛を確かめた吉川英治の人生は、本人にとって満足のゆくものだったに違いない。--------------午前中は、仕事の処理。カリキュラム関係の相談など。昨年から実施してる「私の志」小論文コンテストのの応募は、昨年対比3倍以上の1000件を突破した模様。これは素晴らしい!「志」というキーワードニ高校生の心に響いたということだ。午後は、(株)マイプリントの社員研修。夕刻は、研修先の一丸常務、宮下監査役、担当の石津さんと永山の「梅の花」で打ち上げの歓談。この会社は印刷会社なので、様々の高度な技術を持っているが、「知的生産手帳」の表紙にデザインしたものを印刷してくれた。

2010/10/06

コメント(1)

-

上村松園展、ウフィッツイ美術館自画像コレクション展

東京国立近代美術館で開催中の「上村松園」展。女性初の文化勲章を貰った美人画の巨匠。美人画では、東の鏑木清方、西の上村松園とうたわれた。上村松園は、1875年生まれ。三人の師に仕え、最後は竹内栖鳳。61歳で「序の舞」を描く。これは政府買い上げとなった。73歳、文化勲章。74歳、死去。私の印象に残ったのは、初蛍、春雪、母子、娘深雪、舞仕度、晩秋、新蛍。代表作「序の舞」は、「仕舞いの一つである序の舞を舞う女性。彼女の姿勢や顔の表情から、精神を集中させて演技に取り組んでいる様子がうかがえる。強い意志を内に秘めたる女性像を、松園は「私の理想の女性の最高のもの」と述べている。」損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「ウフィツイ美術館自画像コレクション」展。フィレンツエのレオポルド・デ・メディチ枢機卿(1617-1675年)が集め始めた自画像コレクション1700点のうち、70点が来日した。フィレンツエでは同時代の有名画家の自画像が一キロにわたるヴァザーリの回廊に展示されている。このヴァザーリという人は美術家の社会的地位の向上に尽くした人である。レオポルドによれば、自画像は、スタイル、芸術観、世界観、自意識等の結晶だそうだ。プリマティッチョ、バロッチ、カラッチ、グンプ、ラングレー、バッラ、シャガール、アングル(78歳)、などの自画像が印象に残ったが、一番はやはりヴィジェ・ル・ブラン(1755-1842年)という女性画家の自画像だ。マリーアントワネット付きの画家で、20作品を遺している。日本人では藤田嗣治(1886-1968年)のちょび髭の自画像があった。2010年には日本人が3人このコレクションに入って、それも展示されていて、どれも印象に残った。草間弥生(1929年生まれの「自画像」、横尾忠則(1936年生まれ)の「眠っている私」、杉本博司(1948年生まれ)の「歪曲的宙感)である。赤坂永楽倶楽部でNPO法人知的生産の技術研究会のセミナー。「33歳からの勉強のルール」(明日香出版)を書いた水谷隆弘さんの講演会で、40名ほどが集まった。セミナーの後のパーティは前半出席。國學院の枡井先生(NKK出身)とも久しぶりに歓談。知研の幹事や、初めての人とも話ができた。----------------東京駅ブックエクスプレス北口店は、東北新幹線に乗るときによく寄る書店である。ここで私の「図解で身につく!ドラッカーの理論」が積み上げてあり、「文庫売れ上げ 第1位。当店で1000冊突破。目標2000冊」という表示を見かけて驚いた。今日入った連絡によると、本日1万部の増刷が決まったとのこと。本日の日本経済新聞に「知的生産手帳」の広告。こちらも内容がいいので期待したい。

2010/10/05

コメント(0)

-

図解Webのトップを秋バージョンに変更

ホームページ図解Webのデザイン変更です。http://www.hisatune.net/ * 夏の入道雲バージョンから、紅葉の秋バージョンに変えました。 * 「更新情報」は、目立つように、右から左へ流れるようにしました。 * 顔写真を変更しました。下に、新たなスペースを設けました。 * 左には、ブログと更新情報の最新を表示しています。 * 「人物記念館の旅」の地図版を設置し、世界・多摩・東北の最新訪問館を表示しました。 * バナーで「知研」「著作集」「多摩大」を設置しました。

2010/10/04

コメント(0)

-

「久恒啓一」 on Wikipedia

「ウィキペディアはオープンコンテントの百科事典です。基本方針に賛同していただけるなら、誰でも記事を編集したり新しく作成したりできます。現在、ウィキペディア日本語版には約 707,495 本の記事があります。」この百科事典に載りました。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E6%81%92%E5%95%93%E4%B8%80----------------------------久恒 啓一(ひさつね けいいち、1950年- )は、日本の大学教授。日本航空を経て、1997年に宮城大学教授に就任。2008年に多摩大学経営情報学部教授に就任。多摩大学総合研究所所長、NPO法人知的生産の技術研究会理事長、中国・吉林大学客員教授などを務める。 略歴 大分県中津市生まれ。大分県立中津北高等学校、九州大学法学部卒業後、株式会社日本航空に入社。ロンドン空港支店、客室本部労務担当を経て、本社広報課長、サービス委員会事務局次長を歴任。また、当時から「知的生産の技術」研究会に所属し、著作活動も展開した。日本航空を早期退職し、1997年4月に新設の宮城大学教授に就任。「情報表現論」「知的生産の技術」「プレゼンテーションの技術」「図解表現ゼミ」「顧客満足ゼミ」を開講。2002年には「図で考える人は仕事ができる」を出版、ベストセラーとなり、書籍における「図解ブーム」を巻き起こした。 2008年に多摩大学経営経営情報学部教授に就任。2009年より同大学学長室長、多摩大学総合研究所所長に就任。これまでの図解路線の著作に加え、ライフワークとして行ってきた偉人の記念館を訪ねる旅の成果をまとめた著作も展開している。著作 - 図解で身につく!ドラッカーの理論(中経出版,2010.7) -30歳からの人生リセット術 (創元社,2010.7) - 問題がすっきり解決!図解思考の本 (PHP研究所,2010.4) -知の現場 (東洋経済新聞社,2009.12) 監修 - あなたの人生が上手くいく 7つの成功法則(三笠書房,2009.12) - 対話力(中央公論社,2009.9)久恒啓一・樋口裕一(共著) -"KOKOROZASHI 志 混迷の時代道をひらく言葉130"(ディスカヴァー・トゥエンティワン,2009.7) - 図解資本論(イースト・プレス,2009.6)(編著) - スッキリ考え、1秒で説得 図解の極意(アスキー・メディアワークス,2009.4) - タテの会議 ヨコの会議(ダイヤモンド社,2009.3) - "私をつくった名著 人生を変えた1冊 黄金のブックガイド"(東洋経済新報社,2008.12) Chabo!を応援する著者の会 - 図解vs文章 (プレジデント社,2008.11)久恒啓一・樋口裕一(共著) - 仕事は「日曜の夜」から始めなさい! (廣済堂出版,2008.7) - 図で考えれば文章がうまくなる(文庫版)(PHP文庫,2008.6) - 仕事は頭でするな、身体でせよ! (大和書房,2008.3) - 通勤時間「超」活用術(三笠書房,2008.2) - 勉強はやめて、けもの道を走ろう! (ビジネス社,2008.1) - 図で考えることができる人、できない人 (PHP研究所,2007.10) - 図解今の日本がひと目でわかる! (三笠書房,2007.6) - 一枚の図で読む!世界の名著がわかる本 (三笠書房,2007.6)(共著) - 残業はするな、「前業」をせよ! (大和書房,2007.3) - 必ず目標を実現する「鳥の目」手帳術 (日本実業出版社,2006.11) - 図解働く女性の成功ノート (成美堂出版,2006.9)(監修) - 通勤電車で寝てはいけない!(三笠書房,2006.5) - 「自分史」でひもとく30代からの自分発見ノート (河出書房新社,2006.1)(監修) - 図で考える人は仕事ができる(文庫) (日本経済新聞社,2005.10.1) - 図で考えれば文章がうまくなる (PHP研究所,2005.9.16) - 合意術「深堀り型」問題解決のすすめ (日本経済新聞社,2005.7.12) - 「あの人イヤだ!」と言う前によい人間関係をつくる「心の習慣」(全日出版,2005.3.31)(共著) - 図考プレゼン実践の極意 (ASCII,2005.3.4) - 図で読み解く!ドラッカー理論 (かんき出版,2004.8) - 「年金不安」がたちまちなくなる本 (PHP研究所,2004.5)(共著) - 図解で作るホームページ活用術 (ASCII,2004.4) - 図解で実践タイムマネジメント (ASCII,2004.4) - 頭のいい子は図で育つ (全日出版,2004.3) - 実戦!仕事力を高める図解の技術(ダイヤモンド社,2004.3) - 伝える力 (すばる舎,2004.1)(共著) - できる人になるには勉強してはいけない! (青春出版社,2003.10) - 久恒式図解思考成功を呼ぶ人生ノート (別冊宝島,2003.9) - 仕事力を高める方法は「図」がすべて教えてくれる! (PHP研究所,2003.9) - 図で考える人は仕事が出来る【実践編】 (日本経済新聞社 2003.8) - 仕事と人生で成功する人の図で考える習慣 (幻冬舎,2003.7) - 事業構想学入門 (学文社,2003.03)(共著) - 図解で考える40歳からのライフデザイン (講談社+α新書,2003.03) - 図で考える人の実践知的生産の技術 (大和出版,2003.02) - 凡才・久恒流誰でもできる仕事革命 (すばる舎,2003.02) - 人生がうまくいく人は図で考える (三笠書房,2003.01) - 仕事力を高める図解思考術 (永岡書店,2003.01.10)(監修) - 図で考える人の図解表現の技術 (日本経済新聞社,2002.12) - 企画プレゼンに活かす図解表現の技術(ビデオ)全二巻 (日本経済新聞社,2002.10.22)(監修) - 自作ホームページ超活用法 (KKロングセラーズ,2002.10) - 図で考える人は仕事ができる (日本経済新聞社,2002.5.20) - 図解仕事人 (光文社,2001.12.14) - 描ける!ビジネス図解 (同文館 2001.11) - 自分を高めるインターネット勉強法 (KKロングセラーズ,2001.01) -大胆図解日本の白書[経済・産業編]平成12年度版 (同文舘,2000.11) - 企画とプレゼンテーションのためのできる!ビジネス図解 (同文舘,2000.06) - 能率手帳でえがくビジネス自分史 (日本能率協会マネジメントセンター,1999.11) - 大胆図解・日本の白書 (同文館,1999.10) - 就職・転職に成功するキャリア戦略「自分伝説V」 (アイキューブ,1999.08)(共著) - 図解の技術・表現の技術 (ダイヤモンド社,1997) - 知の技術私の方法 (大和出版,1996)(共著) - 自己啓発のための知的勉強法 (日本能協会マネジメントセンター,1996)(「知的生産の技術」研究会編) - 入門知的生産の技術 (大和出版,1995) - サラリーマンのための人生企画術 (ニチブン,1995)(共著) - 入門読書の技術 (大和出版,1994)(共著) - パソコン・ワープロに活かすビジュアル表現入門コース1・2・3 (日本能率協会マネジメントセンター 1993) - 図解でできる企画とプレゼンの方法 (日本実業出版社,1991) - 自己啓発の方法 (日本実業出版社,1991)(共著) - コミュニケーションのための図解の技術 (日本実業出版社,1990) - 実戦!システム手帳活用法 (TBSブリタニカ,1987)(共著) - 「タイムシステム」派宣言 (TBSブリタニカ,1987)(共著) - 知的生産者の発想現場から (TBSブリタニカ,1986)(共著) - 実戦マニュアル知的生産の技術 (TBSブリタニカ,1984)(共著) - 私の書斎活用術 (講談社,1983)(共著) - 自分学のための知的生産術 (TBSブリタニカ,1982)(共著)ソフト - 図解作成ソフト図解マスター(ジャストシステム 2005.2.10)(監修) - 「自分伝説V」CD-ROM (1999.08)(共同監修) - 自分傳説 CD-ROM (ナムコ,1999.04)(共同監修)ビデオ/DVD - 企画・プレゼンに活かす図解表現の技術(DVD) (日本経済新聞社,2006.5)(監修) - ヒット企画の技術(ビデオ)全2巻 (日本経済新聞社,1990)(共同監修)翻訳出版 - 図で読み解く! ドラッカー理論 (電子工業出版社(中国),2009) - 図で読み解く! ドラッカー理論 (RandomHouse(韓国),2009) - 図考プレゼン実践の極意 (博碩文化(台湾),2006.6) - 図で考える人の[実践]知的生産の技術 (EMORNINGPUB(韓国),2006.5) - 図解で考える40歳からのライフデザイン (講談社+α新書(韓国),2005.11) - 図で読み解く!ドラッカー理論 ((台湾)2005.11) - 実戦!仕事力を高める図解の技術 (ダイヤモンド社(韓国),2004.11) - VisualThinking(「図で考える人の図解表現の技術」) (日本経済新聞社(韓国),2004) - できる人になるには勉強してはいけない! (青春出版社(韓国),2004.8) - 図で考える人は仕事ができる (designhouse(韓国),2003) - 図形思考 (商周出版(台湾),2003.01) - 新知識誕生的奥秘 (台湾)-外部リンク - 久恒啓一図解WEB - 多摩大学 - NPO法人知的生産の技術研究会

2010/10/03

コメント(0)

-

「2010年夏をいかに過ごしたか?」-インターゼミ開始

秋学期最初のインターゼミ。教員8名、ゼミ生30名が九段のサテライトに集合。「2010年夏」をいかに過ごしたか?、をテーマに全員で話し合った。まず、司会の私から、中国旅行の報告。オリンピック後の北京・万博開催中の上海、というテーマで一週間の旅の見聞を説明。中沢先生からは中国の国際・芥川龍之介学会と北海道の横光利一学会の話題。以下、学生たちの報告があったが、なかなか興味深い体験をしている。海外旅行は、中国・上海。オーストラリア。ハワイ・韓国。ハワイ・オランダ・スイス。インターンシップ関係は、三菱商事と三井物産関係のロジスティックやメタルの関連会社で働いた話題。それ以外には、高齢者サロンでのボランティア、各地の温泉での湯治、、、、。学生のこの夏の動きを追うだけでも、時代の風を感じる。寺島学長。 * 秋学期は拡散した資料をもとに収斂させて論文に仕上げていく。 * 人生は持ち時間付きゲームだ。仕事も同じ。瞬間技の連続。 * 常に「進化」していること!知、ネットワーク、、。 * 17世紀オランダ論、を追いかけている。10月8日発売の雑誌「世界」から「脳力のレッスン4」の中心テーマの連載が始まる。オランダと日本との関係。一気に栄え、一気に衰亡したオランダ。ピョートル大帝のサンクトペテルブルグ開発。ウラジオストック(東を征服せよ!)。西へ向かうとアメリカ大陸。東へ向かうと日本へ。「波」が見えるか。つまがりや物語がみえるか。それが歴史観だ。ファクト! * 昨年、日本から中国へは330万人、中国から日本へは110万人。中国から今年は5割増になる。 * 日本は中国からは1.2兆円の赤字(輸入超過)。ブーメラン効果。 * 米中の往来は米日の2.5倍。米中関係は深い。 * 1972年のアメリカの沖縄返還前までは、尖閣はアメリカンに施政権があった。 * アメリカは、領有権には踏み込んでいない。 * 2005年の日米の了解事項では、島しょ部への侵略にはアメリカは動かないとなっている。 * アメリカ頼みには限界がある。-----------------インターゼミの前に神保町を散策。「民博誕生」(梅棹忠夫編)と「「江戸東京・街の履歴書、番町・九段・麹町あたり」(斑目文雄)を購入、しめて800円なり。啓文堂では、「図解で身につく!ドラッカーの理論」が棚一杯に並べてあった。また「知的生産手帳」も。インターゼミ終了後は、菅野先生、金先生といつもの蕎麦屋で軽く一杯。

2010/10/02

コメント(0)

-

エニアグラム。就職マッチングサイト。知的生産手帳。社会的合意形成論。

午前の授業では、性格タイプ分析「エニアグラム」をやってみた。エニアグラムは人間のタイプを9つに分けて理解するというもので私も一時深入りしていた。この考え方が深く身につくと生きるのが楽になるし、人を許せるようになるのがいい。講義終了後のアンケートでは、自分の性格を言い当てられて、「驚愕」「驚き」「興味」という言葉が並んだ。中には「久恒先生が占い師に見えた」というのもあった。この講義は人物論がテーマであるのだが、私の仮説は「人は自分の性格タイプと同じ人にあこがれる」というもので、それを検証してみたいと思っている。来週も席は性格タイプ別に座ってもらって講義を行うことにしたい。従来であれば会うことのない人と話ができて、新しい友人ができるという副産物もあるはずだ。昼休みは、樋口先生、趙先生と教員ラウンジで雑談。午後は旧知のベンチャー経営者から、キャリア担当と一緒に就職に関するマッチングサイトの提案を受ける。現下の日本の問題点を解決しようとする志の高い考え方がベースとなった新しいビジネスモデルだった。品川のインターシティの熊沢書店を覗くと、入口付近はもう来年の「手帳」のコーナーができている。そういえば今日から10月だった。さまざまの手帳が並んでいたが、「陰山手帳」、「和田裕美の営業手帳」と並んで、私の「知的生産手帳」が並んで目立っていた。この3つは、それぞれ著者の顔写真が大きく載っているので、他の手帳とは扱いが違う。写真を撮っていたら注意されたので、著者だといって何とか納得してもらった。夜は大学院の講義。「社会的合意形成論」というタイトルで、この分野の著作である「合意術--深掘り型問題解決のすすめ」(日本経済新聞社)を下敷きとした講義と実習になる。人数が少なそうなのでじっくりと質問、疑問に答えていく深い時間となりそうだ。今日10月1日は息子の初出勤日。

2010/10/01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 本日の1冊

- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十

- (2025-11-19 20:55:43)

-

-

-

- これまでに読んだ漫画コミック

- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …

- (2025-11-21 12:38:54)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月9日分)

- (2025-11-23 00:00:28)

-