2010年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

2010年は、どういう年だったか--私人・個人・公人

2010年は、どういう年だったか。私人として。娘の結婚(11月)と、息子の就職(10月)が二大イベントだった。 個人として。著作:8冊を上梓。「図解身につく!ドラッカーの理論」(中経の文庫・8月)が12万部を超える勢い。知研との共著である「知的生産手帳」(東洋経済・11月)は今までのライフデザイン・タイムマネジメントに関する考えをまとめたもので大事な作品だ。また「遅咲き偉人伝--人生後半に輝いた日本人」(PHP・12月)は新しい分野への挑戦の最初の作品で出来栄えにも満足している。この本が100冊目の著作となった。 人物記念館の旅:今年最後の2ヶ月は「経営者の遺した美術館」というテーマで回るなどして1年で76館となった。これは過去の最高記録タイである。2005年から丸6年で累計390館となった。この旅を私独自の泉として育てていきたい。 ウェブ時代をゆく:ホームページは累計147万ヒット。メルマガは毎週2本出し続けて累計で760号。Twitterのフォロワーは2440。ブログの連続記入記録は2285日となった。iPhone4とiPadを駆使しながら「同世代のトップ」を目指して走ってきた。facebookにも挑戦中。 今年から始めた「短歌」は1年を通じて少しだが何とか続いている。ゴルフは仙台で2回、東京で1回と低調。 公人として。学長室長として大学の戦略の策定と具体化に力を注いだ。広報関係ではメディア向け講座の学実施、ホームページの充実などに重点を置いた。学部運営委員会では学部長とともにカリキュラム改革などを先導。 地域活性化マネジメントセンター副所長及び多摩大総研所長として、「多摩学」をキーワードに多摩学研究会、志企業研究会の設置などの手を打った。 学長主宰のインターゼミ(社会工学研究会)は2年目となり、総括的な立場で運営に力を入れた。 以上、今年はいい年だったと総括したい。

2010/12/31

コメント(0)

-

八重洲ブックセンター・銀座伊東屋・有楽町ビックカメラ、、

東京駅近くの八重洲ブックセンター。最近は丸の内の丸善に行くことが多いので久しぶりだ。私の「遅咲き偉人伝」(PHP)は4階の「世界遺産」「世界史一般」というコーナーに平積みされていた。「図解・ドラッカー」(中経)は一階のドラッカーのコーナー。以下を買う。‐「代表的日本人」(内村鑑三)‐「史記の風景」(宮城谷昌光)‐「山川健次郎」(星亮一)‐「戦う 石橋湛山」(半藤一利)‐「斎藤隆夫 回顧七十年」(斎藤隆夫)‐「私の人物案内」(今 日出海)銀座・伊東屋。手帳コーナーなど人でごった返していた。カバン、万年筆、文房具などこの店は本当に楽しい。私は「知的生産手帳2011」を使うのに便利なグッズを探す。有楽町のビックカメラでアイフォン関係の掘り出し物はないかと見て回る。こちらはものすごい人出だ。外国人も多い。テレビを見れるアイフォン・ワンセグを買ってみる。長時間持つといううわさのバッテリーはなかったし店員も知らなかったのは残念。九段のグランドパレスで寺島さんと今年一年を総括しながら夕食。

2010/12/30

コメント(0)

-

母の50年ぶりの再会、27年ぶりの再会に立ち会う

九州の母(83歳)が上京し我が家に滞在している。今日の昼は、私の幼馴染みの樋口裕一さん一家と母を含む我が家の食事会を聖蹟桜ケ丘のエル・ダンジュで開催した。近所の遊び友達の樋口さんは小学校4年を終えて転校してしまっかたから、母と樋口さんとは50年ぶりということになる。樋口さんのお母さんと私の母は昭和2年生まれの同い年だ。昔の話題も多く楽しい会話が続く。母はフランスやドイツなどの海外旅行の思い出などを元気に語り話が弾んでいた。向こうは息子、こちらは娘が欠席となったが、双方とも一人づつ参加したので、進路についての話題も多かった。また、夕方には、橋本で母と父が27年前にスペインで知り合った青年と会った。それ以来ずっと年賀状のやり取りをしていたようで、互いの近況は知っている様子である。母とはスペインでの闘牛の話題、昼食のレストランの話題、亡くなった父の思い出など、27年ぶりとは思いない親密さだった。こういう縁の不思議さを互いに大事にしている。私は付き添いでついていったのだが、この元青年は、大手出版社に勤めているという話だったが私と同い年だった。今は取締役になっており、児童対象の本の出版が担当ということなので、「遅咲き偉人伝」で取り上げた石井桃子の話題も出て楽しい時間を過ごした。50年ぶり、27年ぶりの再会という時間を母と一緒に過ごした時間はとても豊かな時間だった。

2010/12/29

コメント(0)

-

中野孝次「ガン日記」(文芸春秋)

先日訪れた神奈川近代文学館で「清貧の思想」の著者・中野孝次が12年間という長い間、館長をつとめていたことを知った。現在の館長はある若いころ自宅を訪問しインタビューをしたことのある文芸評論家の紀田順一郎氏であることも本日の新聞で知った。この文学館はいい企画をするという印象があるが、館長に人を得ているからだろう。 ガン日記―二〇〇四年二月八日ヨリ三月十八日入院マデ (文春文庫)作者: 中野孝次 出版社/メーカー: 文藝春秋 発売日: 2008/11/07 メディア: 文庫 この商品を含むブログ (2件) を見る 近代文学館で買った「ガン日記」(文芸春秋)を読んだ。2004年2月28日体調への不安から日記は始り、入院に向かう3月18日に「風強し、暖。今日よりい約2ヶ月半、初めての病院生活と医療的拷問との日々始まるか、と思う。しかし、すべてそのときそのときに応ずればよしと覚悟は定まりてあり。」で日記は終わっている。そして3ヶ月後の7月16日に食道ガンで中野孝次は亡くなっている。享年79歳。中野は、体調の異変を楽しみの日曜碁会で気づく。60数歳までのヘビースモーカーと、もっと前からの酒呑み生活の結果であるとの受け入れからこの日記は始まる。紀元1世紀頃のローマの哲人・セネカの著作に親しんできた中野は死に対処する心構えを学んでいたため、比較的冷静に運命を受け入れるが、それでも心が揺れ動く。‐運命は、誰かに起こることは汝にも起こるものと覚悟しおくべし、自分の自由にならぬものについては、運命がもたらしたものを平然と受けよ。できるならばみずからの意志で望むものの如く、進んで受けよ。‐従容として死につく、という言葉あり、人の死の理想たるべし。‐よし、あと一年か。それなら、あと一年しかないと思わず、あと一年みなと別れを告げる余裕を与えられたと思うことにしよう、一年を感謝して生きよう、とようやく思定まる。‐春の夜やガンをいだきてひとねむり中野孝次には、「ハラスのいた日々」「犬のいる暮し」という愛犬との日々を書いた傑作がある。「二匹ともふだんより強く牽く。こちらの意志を理解せしやと感心す。」とあるように、犬好きの中野は書く。セネカの著作、唐詩選に親しんでいた中野孝次は、死に対しての心構えを身につけているのだが、人生最後の入院時には「うちの藤沢周平全集」のうちの何冊かと、宮城谷昌光の小説を何冊か持っていく。「これまで僕は文学に行き、いい文章を読んで人生を送ってきたが、それは本当に良かったな、いい人生だったな」としみじみと語ったと回想している。また「私はやっぱり彼と結婚してよかったんだな、と思っております」とも述懐している。2001年5月3日には、「死に際しての処置」という遺言を書いていた。いくつかの項目を記した後、自らの人生を以下のように総括している。「顧みて幸福なる生涯なりき。このことを天に感謝す。わが志・わが思想・わが願いはすべて、わが著作の中にあり。予は喜びも悲しみもすべて文学に託して生きたり。予を偲ぶ者あらば、予が著作を見よ。予に関わりしすべての人に感謝す。さらば。」まだ病気になる以前に書いた遺書である。毎年遺書を書くという習慣を持っていた人物もいたという記憶もあるが、いい習慣かも知れない。この「ガン日記」は、死後数年たって発見されたもので、出版を意識したものではないようだ。それゆえ心に響くものがある。「ハラスのいた日々」と「犬のいる暮し」(これは読んだ記憶がある)を読もう。

2010/12/28

コメント(0)

-

「遅咲き偉人伝」(PHP)のアマゾンの書評から

拙著「遅咲き偉人伝」(PHP)の書評がアマゾンに載り始めた。大学生から80歳近くの方まで、いずれもきちんと読んでいただており感謝に堪えない。-------------------------「遅咲き偉人」について考える(田邉大輔)この遅咲き偉人伝~人生後半に輝いた日本人を見る前、私は遅咲きという言葉を心の中で否定していた。若いうちに努力し、成果を上げ、安定した生活を送る。私の描いていた未来予想図がいかに甘いのか思い知った。筆者の凄い所は、偉人の素晴らしい所を認め、そして独特の着眼、何より文章から人物記念館をみて回った経験から来る包容力の様なものが伝わってきた。19人の人物には多彩型、一筋型、脱皮型、二足型と4つに区切られているのも面白い。遅咲きというのが地道ながら、かつ辛く大変だということもわかり、コツコツ努力することが一番の力になるということを改めて思い知らされて良かった。☆5つ----------------------「この先」に悩む人にこそ、ぜひの一冊。(佐々木)ここ数年でスポーツ界を始め、各界でその分野をリードするような10代から20代前半の早熟のプレーヤーが誕生し、マスコミも過熱気味と思えるほど連日取り上げるようになった。その一方で、(私も含めた)その上の20代後半から30代にかけての世代は、「ミドルエイジクライシス」という言葉も生まれたように、就職氷河期から景気低迷、さらには将来の社会不安と明るい兆しが見えぬ中を生きている。その中においては下の世代の輝かしい活躍さえも、ともすれば「それに比べて私は…」と自らの陰を一層暗くするものになりかねない。「この先、どう生きていけばいいのか」…暗中模索をする人にとって、この本は一筋の光となり得る1冊に思えた。この本の中では、著者が多忙の中でもライフワークとし、その数はや400館に迫ろうという「人物記念館の旅」の中で得た、「人の偉大さは人に与える影響力の総量(広さ×深さ×長さ)で決まる」という結論の元、遅咲きながらも長く仕事を行った偉人19人をピックアップして取り上げており、その人選も非常にバラエティに富んでいる。その中でも、特に私の印象に残ったのは、松本清張、与謝野晶子、新田次郎の 3名である。いずれも仕事や主婦業をこなしながら、執筆活動という自らのライフワークで花を咲かせていった。これは、今現在職に就きながらも迷いの中にいる人にとっても大きなヒントとなるのではないだろうか。(何より著者自身も、ビジネスマンとして活躍する傍ら執筆活動を続け、この著作がちょうど100冊となる。)そして、ここに取り上げられた人物すべてに共通するのが、「自らのライフワークにおける、日々の積み重ねを絶やさなかった」ということである。各人好きなことだったから続いたということはあるだろうが、力のたくわえが無ければ花を咲かせることはできないということを、改めて感じた。この本で取り上げられている一人、彫刻家の平櫛田中の語録の一つとして、著者は以下の言葉を紹介している。「実践、実践、また実践。挑戦、挑戦、また挑戦。修練、修練、また修練。やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。今やらずしていつできる。やってやってやり通せ。」107歳で亡くなるまで創作活動を続けた田中だからこそ、余計に胸に響く。彼、彼女らほどの花は咲かないかもしれない。だが、何かを始めるのに、遅すぎることはない。自分なりの生き方を見つけ、その歩みを始める契機として、おすすめの一冊である。-------------------------現代社会での生き方を学べる本(加賀屋清兵衛)思い立ったが、吉日と人はいう。筆者は、福沢諭吉の言葉がきっかけで、記念館巡りとそのブログを書くことを思い立ったとのこと。以来、書き続けている、、、と簡単には言うが、その継続する力に驚く。また、本書では、これまで数多く輩出された偉人の中から、さらに偉人を選出したわけだが、この作業は、非常に困難を極めた事と思う。人生においては、誰しも一度は花咲く時がある。ただ、その花の大きさと、咲く時期が異なるだけだ。「遅咲き」をテーマに取り上げた筆者の発想力は非常にユニークである。わたしの散策路でもある玉川上水沿いに「平櫛田中記念館」がある。本書にて、彫刻家:平櫛田中を取り上げていることから、ここから読み始めた。親として伝えたい言葉が、田中語録はじめ偉人伝の中に数多くあり、本書を読んで、改めて家族を連れて行ってみたいと思う。本書は、最初から読む必要性はないだろう。自分の興味ある人から、読んでいけばいい。または、まったく知らない人から読むのもいい。どこから読んでも、いつ読んでもいい形態になっているところがいい。本書では、写真や図表が使われていないが、かえってそれが新鮮で、読むに従い偉人のイメージが広がっていく。若年や壮年の人たちにお薦めの本ではあるが、年配者であっても、人生を振り返るに、とてもよい本である。-------------------------かぐわしい風が吹き抜ける一冊(八木)久恒さんの「遅咲き偉人伝~人生後半に輝いた日本人」(PHP研究所)を一気にひきこまれて読んだ。読んだ後、かぐわしい一陣の風が体中を吹き抜けるように感じた。これはどこから来たのだろうかと考えた。もちろん、作中の19人の人物から来ているが、まずこの19人を取り上げた久恒さんの人柄からも来ている。久恒さんは7年前から300館をこえる人物記念館をまわっている。記念館は全国各地にあるから多忙の身で遠近にかかわらずこれだけの数の館をまわることだけでも偉業であるが、その中からさらにこの19人を選び取ったということが久恒さんのさらなる偉業であった。久恒さんが持っている余人に代え難い美質は、真贋をめざとくかぎ分ける動物的なカンのような能力である。またよきものはよしと認め、尊敬するものにはひざまずいて手をあわせる純真な心根である。この能力が数ある偉人の中から日本民族が産んだ絶品中の絶品の人物を選び出した。この人物たちはししとして真理を追い求めた努力の人であるが共通して一種のかぐわしい香りを立ち上らせている。毀誉褒貶にまみれている人物は一人もいない。「遅咲き」というのは、名を認められたのが比較的に遅い年齢であったという以外に、若いときから高年齢に至ってもししとしてあくことなく勉強し、仕事をしつづけ、ついに大器となったという共通の性格を言ったのであろう。幸せを願い、安居楽業にいそしむ善良な人々を善男善女とよぶならば、善男善女で世の中はもっている。彼らは毎日せっせと生きるのに忙しい。しかし人間はパンのみに生きるにあらず。心の琴線に触れる価値や美や文化、娯楽を求める。そういうものを求めて本を読み、美術を鑑賞し、講演を聴き、芝居や音楽、舞踊を楽しむ。遅咲き偉人伝の人たちは彼らにそのような価値あるものを供給しつづけた先達である。人物記念館は価値ある業績を残した人物の遺品や遺稿、写真などを陳列して個人の偉業を永久に顕彰するために建てられる。しかし、いくら有名でも地元で評判の悪い人の記念館は建たないという。女癖が悪いとか、家族を不幸にしたとか、大酒飲みだとか、金銭トラブルをおこした人には庶民の見る目は厳しい。心の美しい人でないと敬愛されない。久恒さんは偉人の事績、その時代や周囲の環境などを調べていきいきと彼らの姿をよみがえらせてくれる。とくに彼らがなした怒濤の仕事量、つまり相当量の作品を創っていることに驚いている。戦前から仕事をしてきた人が多いが、戦後の思想の激変期を越えても彼らの価値ある作品は時代を越えて生き残っている。なぜだろうかと考えると、彼らは自分を日々大きくしていき、長く人々の評価に耐えつづけたからであろう。こういう努力は何だろうかと考えると、その日その日を価値ある時間として生き続けたからであると思う。私の人生を振り返ってみても一番無駄な時間だったなあと思うのは自己嫌悪感に陥り、厭世観に逃避し、自信をなくしている時期だった。こうなると何もかも消極的になり、生産的なことはいっさいできなくなる。実に大きな損失になる。自信は、何か大きな目的に自分を巻き込んでしまって無我夢中になり、他者の評価を得て、信頼とつながりの中で生きることのなかで徐々に、あるいは突如として生まれてくる。遅咲きといっても40才くらいから船出しても十分こういう生き方は可能であるということを久恒さんは実例をあげて示してくれた。今ならば、50才、60才で無事家を建て、子供を育て、定年に達した人でも、第2の人生で、これまでの仕事と人生の経験を生かして他人のためにつくすことは可能である。いろいろなことが今までなされ尽くしているのでもう自分がやる余地はないと思っている人がいるが、これは大間違いである。いままでの思考習慣をがらりと変えなければならない地平が無限に広がっている。日本の中のことはかなり先達がやっていてもひろい世界のことは何も手をつけられていない白紙状態といってもいいのではないだろうか。19人の偉人の事績を実によくまとめたいい本を久恒さんは書いてくれた。

2010/12/27

コメント(0)

-

特別コーナー三島由紀夫-没後40年・生誕85年(神奈川近代文学館)

神奈川近代文学館を訪問。常設展の「文学の森 神奈川と作家たち」。第一部は「夏目漱石から萩原朔太郎まで」。第二部は「芥川龍之介から中島敦まで」。第三部は「太宰治、三島由紀夫から現代まで」。実に多くの作家がこの地に縁があることがわかる。「特別コーナー 三島由紀夫-没後40年・生誕85年」をみる。「交友」のコーナーでは、先輩作家や同世代の作家達への手紙が公開されている。埴谷雄高、野間宏、井上靖、堀田善衛、、。相手の小説の簡単な批評と自分の近況などを簡潔に語るというスタイルだ。第一回新潮社文学賞「潮騒」で受賞したときの連歌の一つに自身の「あれも人の子賞拾い(由起夫)」というのがあって愉快だった。また「犬も歩けば棒に当たる」(恒)」というのも書き付けてあったが。これは誰だろう。「演劇・映画」のコーナーでは、戯曲に取り組んだ作家さであり、多くの作品が演劇や映画になって上映されていることがわかる。黒蜥蜴、サド侯爵夫人(村松瑛子)、斑女(坂東玉三郎)、わが友ヒットラー、鹿鳴館、若人よ蘇れ、朱雀家の滅亡、椿説弓張月。2・26事三部作のひとつが映画となった「憂国」では、監督、脚色、主演をこなしている。他の映画では、「春の雪」「午後の曳航」「金閣寺」中村光夫ての手紙。「日本文化会議には絶望しております。、、、「純粋」とは、「人に金をもらはぬ」ということに尽きると知りました。ほかに定義は一切ありません。」三島由紀夫は、1925年生まれ。1941年、16歳で「花ざかりの森」を発表。1946年、川端康成の推挽でデビュー。「仮面の告白」で文壇の地位を確立。戦後文学の旗手と呼ばれる。ライフワークは『豊饒の海』。1970年11月25日死去。大の猫好きだった。日本画家・杉山寧の長女・瑤子と結婚し、新婚旅行では箱根宮ノ下の富士屋ホテルに滞在している。ヴィクトリア朝コロニアル様式の自宅をつくるが、書斎はいたって機能的につくられている。ライフワークの『豊饒の海』は、浜松中納言物語に典拠。夢と輪廻転生を主題にした壮大華麗な四部作だ。大学時代に夢中になって読んだ作品だ。先日訪れた鎌倉文学館(旧前田侯爵邸)は第一部「春の雪」の別荘のモデルだった。山中湖のある三島由紀夫記念館を訪ねたい。この神奈川近代文学館は、長い間作家の中野孝次8「清貧の思想」)が館長だった。「ガン日記」(中野孝次)を買う。今から読むが「死に際しての処置」(2001年5月3日記す)は、12項目の指示を箇条書きで記している。そして「わが志・わが思想・わが願いはすべて、わが著作の中にあり。予は喜びも悲しみもすべて文学に托して生きたり。予を偲ぶ者あらば、予が著作を見よ。予に関わりしすべての人に感謝す。さらば。」という総括もある。見事だ。----------神奈川県民ホールで神奈川フィルの「第九」を聴く。ベートーベン交響曲第9巻ニ短調作品125「合唱付」は、音楽歴史上の最高傑作として全世界の人々に愛好されている。合唱部分は詩人・シラーの「歓喜に寄す」に楽聖ベートーベンが曲をつけた。構想から完成まで30年以上の推敲を重ねた労作である。その後は、一緒に第九を楽しんだ、同僚の諸橋先生夫妻と機会をつくってもらった樋口先生と私たち夫婦の五人で、中華街の一楽という店で懇親会。帰って、「坂の上の雲」の後半部分を見て、その後、女子フィギュアの安藤、浅田の華麗な演技を楽しんだ。

2010/12/26

コメント(0)

-

「誰かのためなら人はがんばれる」(木山啓子)

「誰かのためなら人はがんばれる--国際自立支援の現場で見つけた生き方」(木山啓子)・かんき出版)。12月20日発行。【送料無料】誰かのためなら人はがんばれる世界各地で起きた紛争や自然災害などで、厳しい状況に置かれた人々の「自立」を支援を行うNGOの運営責任者である木山啓子さんの16年に亘る活動から見えてきたものが、実感をもって優しい言葉で語れている。理想と現実、理念と現場とのギャップと相克を埋めようと日夜努力を重ねる新しいタイプの仕事に挑戦する女性の貴重な記録である。JEN(ジャパン・エマジェンシー・NGOs)というNPOは、「自立支援」を旗印に19ヶ国で160万人以上の人たちの支援をしてきた。木山さんはボスニア・ヘルツエゴビナ、アフガニスタン、ハイチなどでJENの活動をしており、「幸せとは何か」「どのような支援をすべきか」「どのように自分は生きるべきか」を自問しながら奮闘を重ねている。全体のお膳立てをする立場・JENの事務局長・理事である木山さんの問題意識は以下に示されており、共感を覚える。 * 今の私の人生のミッションは、地球上にいるすべての等しく尊い人々が幸せになろうとする努力を支えること。 * 自分の力で、すべての問題を解決するためには、自分の頭で考えなければならない。 * プロジェクトはデザインが命、設計次第で相当に効果を高めることができます。 * 得られた情報を全体像を捉えながら関連付けて考え、仮説を立てることも必要です。 * この仕事の楽しいところのひとつは、現場にいる人たちが、日々改善を考え、実行しようとし、そのために協力する精神も行動も伴っているところかもしれません。 * JENのような非営利の団体は、収益を上げることが目的ではありません。ですので、「この組織は何のために存在しているのか?」という「理念」がとても大切になります。 * JENがJENらしい活動を各地で実施していくには、JENの遺伝子を伝える作業、もしくはJENの理念を共有する作業が必要になってきました。 * 全体の風景、、全体像、、全体観、、俯瞰、、納得感、、、、、。 * JEN「今日からできる国際協力5つのお願い」-「知って下さい」「行動してください」「続けてください」「忘れないでください」「伝えてください」2010年の日本政府のODA予算は6187億円、そのうちNGO経由での支出は1.8%の110億円でしかない。アメリカは2兆4千億円うち6割の1兆4千億円がNGO経由である。こういった援助活動を実践しているNGOをそれぞれの立場で支援することが大切なことだと思う。「支援は、「支援を受ける側」だけでなく、「支援をする側」も幸せにしてくれます。」という言葉にも納得する。「前に進もうとすると風を受けます。風を受けると進みにくいと感じるけれど、風に向かって進むからこそ工夫が生まれ、力がつくと思います。」と言い切る木山啓子さんの姿はすがすがしい。そういった「工夫」に自分のできることはないかと自問しながら読み終えた。NGOの世界、国際援助協力の世界を知り、女性の生き方について考える材料を提供するだけでなく、読者に行動を促す力を持っている本である。

2010/12/25

コメント(1)

-

「文庫カフェ」で寺島グループの合同パーティ

* 午前中は、今年最後の授業。自分の人生のロールモデルを定め、その人物の人生鳥瞰図の作成と、「私のロールモデル○○○○から学んだこと」というA42枚のレポートを課した。年末年始によく調べてもらいたいというメッセージ。 * 昼食時間は、学部長といくつかの案件の相談。 * 今日で久恒研究室の仕事納めなので、秘書の近藤さんと事務処理。一年間お世話になりました。 * 夕刻から九段で大学運営委員会。二つの大きな案件を承認。 * 夜は文庫カフェで忘年パーティ。GIN総研、日本総研、多摩大学、三井戦略研と寺島実郎さんの動きを支援するグループの合同パーティが文庫カフェで開催された。「私と至近距離にある人たちの会。GIN、日総研(APIプロジェクト)、多摩大(インターゼミに手応え、リレー講座)。文庫カフェの実験で場を持つことの意味を感じている。超党派次世代ICT勉強会。国際連帯税構想勉強会。クラスターが揃ってきて森になりつつある。満足感あり。」(寺島)「今年一年、進化したのか。とどまらない。一歩進めた。オランダと日本。ふところに近い人たちの集い」(寺島)多摩大からは学長室関係の高野、金子、山本、私、そして金先生が参加。日本総研名古屋のトップの岸田さんとは隣だったので3月の愛知教育大での講義の時に食事をする約束をした。食事やワインなど、よく選ばれた食材をを楽しみながらなごやかに歓談。寺島さんが胴元となってクジを引いて景品をもらうという趣向で楽しい時間を過ごした。20人ほどのパーティだったが、非常にいい雰囲気で時間を過ごせた。1月25日に予定している知研の私のセミナーと出版パーティも楽しみだ。

2010/12/24

コメント(0)

-

優れた女性達を顕彰した人物記念館は?

今まで多くの人物記念館を訪問してきたが、昨日のギリークラブで「女性」の記念館をどのくらい訪問したかというので、振り返ってみた。390館近くの中で30館足らずだったから、一割にも満たなかった。以下の通り整理してみた。なかなか面白い。----------------- * 長谷川町子:昭和時代の漫画家。大正9年1月30日生まれ。昭和9年から田河水泡(たがわ-すいほう)に師事。戦前「少女倶楽部(クラブ)」に「仲良し手帖」を連載。21年から「夕刊フクニチ」「朝日新聞」に28年間にわたり連載された「サザエさん」は家庭漫画の代表とされている。37年文芸春秋漫画賞。平成4年5月27日死去。72歳。死後,国民栄誉賞がおくられた。佐賀県出身。山脇高女卒。ほかに「エプロンおばさん」「意地悪ばあさん」など。 * 白洲正子:昭和-平成時代の随筆家。明治43年1月7日生まれ。樺山(かばやま)愛輔の次女。白洲次郎の妻。女人禁制の能舞台に演者としてはじめてたつ。昭和18年「お能」を刊行し,「能面」「かくれ里」で読売文学賞を2度受賞。古美術,古典文学,紀行などはばひろい分野で活躍。平成10年12月26日死去。88歳。東京出身。アメリカのハートリッジ-スクール卒。 * 宮城まり子:昭和-平成時代の歌手,女優。昭和2年3月21日生まれ。戦前から少女歌手として活躍。昭和30年「ガード下の靴みがき」がヒットして人気をえる。ミュージカル,映画,テレビで活躍。43年私費で静岡県に肢体不自由児の養護施設ねむの木学園を開設,「ねむの木の詩」などの記録映画を製作・監督。48年吉川英治文化賞。平成3 年エイボン女性大賞。16年東京都名誉都民。東京出身。本名は本目(ほんめ)真理子。 * 樋口一葉:明治時代の歌人,小説家。明治5年3月25日生まれ。19年歌人中島歌子の萩(はぎ)の舎(や)に入門。三宅花圃(みやけ-かほ)に刺激されて小説家をこころざし,半井桃水(なからい-とうすい)に師事。25年第1作「闇桜」を発表。27年末から1年あまりの間に「大つごもり」「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」などをかく。またすぐれた日記をのこした。明治29年11月23日死去。25歳。東京出身。本名は奈津。【格言など】これが一生か,一生がこれか,ああ,いやだ,いやだ(「にごりえ」) * 三岸節子:大正-平成時代の洋画家。明治38年1月3日生まれ。三岸好太郎の妻。春陽会展,独立美術協会展に出品ののち,昭和14年新制作派協会会員となる。21年女流画家協会を創立。26年「梔子(くちなし)」で芸術選奨。43年長男の画家黄太郎一家と南フランスに居住。平成6年文化功労者。情熱的な色彩,重厚な絵肌の力強い画風を展開。平成11年4月18日死去。94歳。愛知県出身。女子美術学校(現女子美大)卒。旧姓は吉田 * 向井千秋:昭和後期-平成時代の宇宙飛行士。昭和27年5月6日生まれ。心臓血管外科医。慶大助手をへて,昭和60年搭乗科学技術者(PS)にえらばれ,宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構,JAXA)職員となる。平成4年スペースシャトルによる第2次国際微小重力実験室の首位PSにえらばれる。6年スペースシャトル「コロンビア」に搭乗,14日17時間55分の宇宙滞在を記録。10年「ディスカバリー」で2度目の宇宙飛行を経験した。群馬県出身。慶大卒。旧姓は内藤。 * 羽仁もと子:明治-昭和時代の教育者,婦人運動家。明治6年9月8日生まれ。羽仁吉一(よしかず)の妻。千葉くらの姉。明治30年報知新聞社にはいり日本初の女性記者となる。36年夫と雑誌「家庭之友」(のち「婦人之友」)を創刊。大正10年自由学園を創立し,自由,自治にもとづく生活教育をすすめた。「羽仁もと子著作集」がある。昭和32年4 月7日死去。83歳。青森県出身。明治女学校卒。旧姓は松岡。【格言など】思想しつつ 生活しつつ 祈りつつ * 市川房枝:大正-昭和時代の社会運動家,政治家。明治26年5月15日生まれ。大正8年友愛会にはいり,9年平塚らいてうらと新婦人協会を設立,婦人参政権運動をすすめる。戦後,昭和20年新日本婦人同盟(現日本婦人有権者同盟)を結成。28年参議院議員(当選5回)。昭和56年2月11日死去。87歳。愛知県出身。愛知女子師範(現愛知教育大)卒。著作に「市川房枝自伝」(戦前編),「私の婦人運動」。【格言など】やはりもう一度女に生まれて,婦人運動をしなければならないね * 唐人お吉:幕末-明治時代の女性。天保(てんぽう)12年11月10日生まれ。尾張(おわり)(愛知県)の船大工の娘。のち一家で伊豆(いず)下田にうつる。安政4年下田奉行の命により,看護婦の名目でアメリカ総領事ハリスのもとに侍妾として派遣されるが,病気を理由に3日で解雇される。世間から好奇の目でみられ,すさんだ生活の果て病気となり,明治23年3月27日投身自殺。50歳。本名は斎藤きち。 * 高村智恵子:明治-昭和時代前期の洋画家。明治19年5月20日生まれ。太平洋絵画研究所にまなぶ。青鞜(せいとう)社に参加し,雑誌「青鞜」創刊号の表紙をえがく。大正3年高村光太郎と結婚。昭和6年ごろから統合失調症(精神分裂病)となり,療養生活をおくる。療養中おおくの紙絵を制作。昭和13年10月5日死去。53歳。福島県出身。日本女子大卒。旧姓は長沼。本名は智恵。 * 上村松園:明治-昭和時代の日本画家。明治8年4月23日生まれ。はじめ鈴木松年(しょうねん)に,のち幸野楳嶺(こうの-ばいれい),竹内栖鳳(せいほう)にまなぶ。明治23年内国勧業博覧会で初受賞。以後文展で受賞をかさねた。優雅な作風の美人画で知られる。昭和16年芸術院会員。23年文化勲章。昭和24年8月27日死去。 75歳。京都出身。京都府画学校中退。本名は津禰(つね)。作品に「母子」「序の舞」「晩秋」など。著作に「青眉抄」。 * 川喜多かしこ:昭和時代の映画事業家。明治41年3月21日生まれ。昭和4年東和商事(現東宝東和)にはいり,のち同社社長川喜多長政と結婚。夫とともにヨーロッパ映画の輸入,紹介につとめる。戦後,副社長をへて社長。この間国立フィルムセンター設立に尽力。57年川喜多記念映画文化財団理事長。平成5年7月27日死去。85歳。大阪出身。横浜フェリス女学院卒。 * 今井邦子:大正-昭和時代の歌人。明治23年5月31日生まれ。大正5年「アララギ」にくわわり,島木赤彦にまなぶ。昭和11年女性だけの歌誌「明日香(あすか)」を創刊,主宰した。昭和23年7月15日死去。59歳。徳島県出身。諏訪高女卒。旧姓は山田。本名はくにえ。歌集に「紫草」「明日香路」「こぼれ梅」など。 * 三浦綾子:昭和後期-平成時代の小説家。大正11年4月25日生まれ。小学校教師となる。第二次大戦後肺結核の闘病生活をおくり,キリスト教に入信。昭和34年三浦光世と結婚。39年人間の原罪をえがいた「氷点」が朝日新聞1000万円懸賞小説に入選,映画・テレビドラマ化されて,人気作家となった。平成11年10月12日死去。77 歳。北海道出身。旭川市立高女卒。旧姓は堀田。作品に「積木の箱」「塩狩峠」など。 * 与謝野晶子:明治-昭和時代前期の歌人。明治11年12月7日生まれ。鳳(ほう)秀太郎の妹。与謝野鉄幹主宰の東京新詩社社友となり,「明星」に短歌を発表。明治34年第1歌集「みだれ髪」に奔放な愛の情熱をうたって反響をよぶ。同年鉄幹と結婚し,ともに浪漫主義詩歌運動を推進するかたわら,社会問題の評論,文化学院の創立など多方面に活躍した。長詩「君死にたまふことなかれ」は反戦詩として知られる。昭和 17年5月29日死去。65歳。大阪出身。堺(さかい)女学校卒。旧姓は鳳。本名はしょう。現代語訳に「新新訳源氏物語」。【格言など】なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜(ゆふづくよ)かな(「みだれ髪」) * いわさきちひろ:昭和時代後期の児童画家,絵本作家。大正7年12月15日生まれ。松本善明の妻。岡田三郎助,中谷泰にまなぶ。にじみのある淡彩画は「ちひろ調」とよばれ,愛好者もおおい。没後, いわさきちひろ絵本美術館がつくられた。昭和49年8月8日死去。55歳。福井県出身。東京府立第六高女卒。本名は松本知弘。代表作に「ことりのくるひ」「戦火のなかの子どもたち」。 * 野上弥生子:明治-昭和時代の小説家。明治18年5月6日生まれ。野上豊一郎の妻。夏目漱石の門下。明治40年「ホトトギス」に発表した「縁(えにし)」などの写生文的な短編から出発し,大正11年「海神丸」で注目される。以後,社会的視野にたった「真知子」「迷路」などを発表した。昭和46年文化勲章。昭和60年3月30日死去。 99歳。大分県出身。明治女学校卒。旧姓は小手川。本名はヤヱ。作品はほかに「大石良雄」「秀吉と利休」など。【格言など】諦めるということは便利な言葉である。が,卑怯な言葉で,また怖ろしい言葉である(「夫と妻」) * 宋慶齢:中国の政治家。光緒(こうしょ)18年12月10日生まれ。孫文(そんぶん)の妻。辛亥(しんがい)革命後,1912年孫文臨時大総統の秘書となり,のちともに日本へ亡命,1915年東京で結婚した。孫文死去後,国民党左派として活躍。1959年中華人民共和国国家副主席,1981年国家名誉主席となる。 1981年5月29日死去。90歳。上海出身。アメリカのウェスレアン大卒。 * 杉本苑子:昭和後期-平成時代の小説家。大正14年6月26日生まれ。吉川英治に師事。昭和38年「孤愁の岸」で直木賞。古代から近代までを題材としたおおくの歴史小説を発表。53年「滝沢馬琴」で吉川英治文学賞,61年「穢土荘厳(えどしょうごん)」で女流文学賞。平成7年文化功労者。14年文化勲章。東京出身。文化学院卒。作品はほかに「玉川兄弟」「埋(うず)み火」など。 * 平林たい子:昭和時代の小説家。明治38年10月3日生まれ。小堀甚二(じんじ)と結婚するが,のち離婚。昭和2年「嘲(あざけ)る」が「大阪朝日新聞」の懸賞に入選。ついで「文芸戦線」掲載の「施療室にて」でプロレタリア作家としてみとめられる。のち「文芸戦線」から脱退。22年「かういふ女」で第1回女流文学者賞を受賞。 47年芸術院恩賜賞。昭和47年2月17日死去。66歳。長野県出身。諏訪高女卒。本名はタイ。作品に「地底の歌」「砂漠の花」など。【格言など】理想的な良人! そんなものは世の中に存在しない(「良人論」) * 原阿佐緒:明治-大正時代の歌人。明治21年6月1日生まれ。42年与謝野(よさの)晶子にみとめられて新詩社にはいり,「スバル」などに歌を発表。大正2年「アララギ」に参加したが,10年同門の石原純との恋愛事件で破門された。昭和44年2月21日死去。80歳。宮城県出身。宮城高女中退。本名は浅尾。歌集に「涙痕(るいこん)」「白木槿(しろむくげ)」など。【格言など】捨つといふすさまじきことするまへに毒を盛れかし君思ふ子に(「涙痕」) * 市川房枝:大正-昭和時代の社会運動家,政治家。明治26年5月15日生まれ。大正8年友愛会にはいり,9年平塚らいてうらと新婦人協会を設立,婦人参政権運動をすすめる。戦後,昭和20年新日本婦人同盟(現日本婦人有権者同盟)を結成。28年参議院議員(当選5回)。昭和56年2月11日死去。87歳。愛知県出身。愛知女子師範(現愛知教育大)卒。著作に「市川房枝自伝」(戦前編),「私の婦人運動」。【格言など】やはりもう一度女に生まれて,婦人運動をしなければならないね * 林芙美子:昭和時代の小説家。明治36年12月31日生まれ。行商人の子として貧しさのなかで各地を転々とする。大正11年上京,種々の職業につきながらアナーキストの詩人や作家の影響をうける。昭和5年刊行の自伝的小説「放浪記」がベストセラーとなった。昭和26年6月28日死去。47歳。山口県出身。尾道高女卒。本名はフミコ。作品はほかに「風琴と魚の町」「晩菊」「浮雲」など。【格言など】花のいのちは短くて,苦しきことのみ多かりき(「放浪記」) * 高村智恵子: * 宮尾登美子: * 澤田美喜: * 高木栄子: * 古屋信子:--------------------

2010/12/23

コメント(0)

-

ギリークラブで講演--テーマは「遅咲き偉人伝」

大学で仕事をした後、新丸ビルの21Cクラブへ。渡辺幸裕さんのギリークラブ主催のミニセミナーで話をする。テーマは「遅咲き偉人伝--人生後半に輝いた日本人」。一時間強話をして後は、質疑を交えながらの説明。ニュースキャスターの女性、大手食品会社の営業マン、テニスクラブの経営者、エッセイスト、輸入企業を経営する元商社マン、サラリーマン夕刊紙記者などの参加者との一問一答も楽しくこなした。30代から60代前半のメンバーだが、少子高齢時代は遅咲きの時代だというメッセージに大いに共感してもらった。ある日までに同じ人物記念館を訪ねて、それを肴に夕食の膳を囲むという企画が持ち上がり、3月頃にやろうということになった。池波正太郎記念館、横山大観記念館などが候補に挙がったのだが、こういう具合に発展していくのがなかなか面白い。私にとっても新しい講演テーマのトライアルという面もあったが、このテーマで十分に話ができるという感触を持った。そろそろ、アマゾンでも読者の書評が出始めた。遅咲き偉人伝―人生後半に輝いた日本人遅咲き偉人伝―人生後半に輝いた日本人 * 作者: 久恒啓一 * 出版社/メーカー: PHPエディターズグループ * 発売日: 2010/12 * メディア: 単行本 * この商品を含むブログ (2件) を見る-----------------「遅咲き偉人伝--人生後半に輝いた日本人」(PHP)で取り上げた最後のまとめの部分を書く。「脱皮型」と「二足型」の8人分。脱皮型徳富蘇峰蘇峰の人生を一望するとぃ、ライフワークである大著の執筆を55歳から始め、89歳で完結させたという偉業に心を打たれる。55歳という年齢は、今なら役職定年を迎えようとする年齢である。そこから発憤して後世のために、世界最大の著作を書き、完成させるという生き方に粛然とさせられる。高齢社会を生きる私たちに、大いなる勇気を与えてくれる生き方である。寺山修司時間がたつにつれその集積が厚みを加えていく、寺山自身の姿が大きくなっていった。ある意味で年齢を重ねるほど、より華麗な花を咲かせていった人生だった。最晩年が人生の頂点であるという生き方である。俳句から短歌へ、そして短歌から演劇へと至る飛躍の奇跡は、表現の器の大きさを必要とする寺山の成長のプロセスだったと思う。文章や写真を含むあらゆるジャンルを渉猟スル寺山が47歳で行き着いた旅の終わりの時点で総括できるもの、それが寺山修司という人物の全貌である。早咲きで、かつ遅咲きの天才だった。川田龍吉幕末から戦後までという途方もなく長い時間と大きな空間を駆け抜けた川田龍吉は、前半の実業家人生よりも、後半の55歳からの農事家としての人生で歴史に名を残したということになる。川田龍吉の場合、人生の前半にも花は咲いたが、後半に咲いたのは種類の違う、そして大きな大輪の花だった。二足型森鴎外鴎外は生きている間は軍人としての人生を全うし、死後は文人として名を残し、永遠という長い長い時間の中で生き続けることを願ったのではないだろうか。生きている間に咲くことよりも、歴史という長い時間の中でより大輪の花を咲かせるということを意識した鴎外にも、遅咲きという言葉を贈ってもよいのかもしれない。新田次郎一筋の道を歩いているときに、二本目の小さな道が現れ、しばらく両方を歩いていき、あるとき新しくできた道に乗り換えていく。己を知った人の仕事ぶりである。宮脇俊三学校を出て50歳までは、本業に専念し、その合間に趣味の鉄道紀行を人知れず続けるという複線型の時代だった。52歳で会社を辞めてからは、プラスアルファの趣味が本業に昇格し、あとは新幹線並みの速力で息せき切って走り抜けた。見事な遅咲き人生である。村野四郎二足の草鞋を履きながら、本業以外のライフワークの世界を少しづつ育てていき、道を見つけ、詩人として大成し、名を残す。まさに遅咲き人生のモデルである。高村光太郎人生の最後になって、生涯の伴侶であった智恵子を題材に、彫刻家として存分に腕をふるった高村光太郎は、この作品によって画竜点睛、彫刻家としえの人生を全うしたのである。

2010/12/22

コメント(0)

-

ディスカバー21社の創業25周年記念パーティに参加

午後、新宿でJR東日本の本社で講演と研修の講師。今回も114名と多い。終了後の懇親会では私の本を卒論で参考にしたという社員がいて話が弾んだ。-----------帝国ホテルの光の間で行われたディスカバー21社の25周年記念パーティ参加した。ディスカバー社は大ヒットを連発中の今最も元気な出版社だ。今年は白鳥晴彦さんの「超訳ニーチェの言葉」が80万部だそうだ。大手出版社の社長、大手書店の代表者、そして著者らが揃ったパーティ。私のところは、勝間和代さん、小宮一慶さん、佐々木俊尚さん、和田秀樹さん、白鳥春彦さん、吉野敏明さん。それ以外に挨拶したのは、藤原和博さん、土井英司さん、上田渉さん、池田千恵さん、らだ。挨拶は三省堂社長挨拶。スペシャルゲスト・フィージンさんの歌。加藤登紀子さんのシャンソンも。表彰式もあり、まず「超訳ニーチェの言葉」の白鳥春彦さん。書店は、紀伊國屋書店、有隣堂恵比寿、アマゾンジャパン。売上げでは、東部は未来堂書店、中部では文教堂書店、西部ではジュンク堂だった。勝間さんとは先日のJENのパーティの話題。精神科医の和田秀樹さんとは著書の数の話題。エイリス・ブックコンサルティングの土井英司さんとは「遅咲き偉人伝」の話題。オトバンクの上田渉さんとは「志」の件。「朝活手帳」の池田千恵さんとは手帳の話題。歯科医の吉野敏明さんとはもろもろ。全国各地の書店との直接取引をしていることもあり、多くの書店の人たちが招かれていた。こういう書店を大事にしないといけない。教文館、三省堂、鴎文社、久美堂、八文字屋、住吉書房、うつのみや、文真堂、廣文館、文苑堂、ブックスタマ、山下書店、東京ブッククラブ、すばる、東西哲学書院、落合書店、東武ブックス、三陽堂、八重洲ブックセンター、京王書籍販売、戸田書店、旭屋書店、ビッグワン、メトロ書店、オリオン書房、三省堂、有隣堂、アシーネ、平安堂、明文堂、文教堂、紀伊國屋、今井書店、アバンティブックセンター、大垣書店、うさぎや、くまざわ、住吉書店、、、。とてもパワーのある会だった。

2010/12/21

コメント(0)

-

「英和対訳 決定版 ドラッカー名言集」(ダイヤモンド社)

「知研フォーラム」311号(2010年12月10日発行)が届いた。表紙の写真は多摩大。1月25日の私の「遅咲き偉人伝」セミナーのお知らせ。3月1日の寺島さんのセミナーのお知らせ。12月1日の知研発表会・忘年会の報告。知的生産手帳のおすすめ。産経新聞の「アピール」欄への投稿原稿。人物記念館の旅-事業家・経営者の美術館。「遅咲き偉人伝」の広告。以上が私の関係したところ。「なつかしのちけんセミナー」は国際報道写真家・岡村昭彦の「世界史のシッポをとらえるまで」であるが、このシリーズのタイトルは「なつかしの、、」という懐古調はなく、「温故知新」的なイメージが良いのではないだろうか。編訳者の上田敦生先生によると、ドラッカーの全著作から抜き出した7000の名言から187本にまで絞り込んだが、目標の120本にまでなかなか絞り込めなくなって、109人の「ドラッカー好き」に選んでもらってようやく目標を達した。109人の中に私も入れてもらい、上田先生からの依頼で数十の名言を選んだ。 * いかなる事業にあろうとも、トップマネジメントたる者は、多くの時間を社外で過ごさなければならない。ノンカスタマを知ることは至難である。だが、外へ出ることだけが知識の幅を広げる唯一の道である。 * 効果的なリーダーシップの基礎とは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に定義し、確立することである。リーダーとは、目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、それを維持する者である。 * 貢献に焦点を合わせることによって、コミュニケーション、チームワーク、自己啓発、人材育成という、成果をあげるうえで必要な基本的な能力を身につけることができる。改めてドラッカーの年譜を繰ってみると1909年に生まれて2005年に亡くなっている。1909年の日本人には、松本清張、太宰治、中島敦、大岡昇平、埴谷雄高らがいる。太宰治はずいぶんと昔の人のように思えるし、1992年まで健筆をふるった松本清張よりも10年以上長くドラッカーは活躍しているから、同時代を生きた感覚もある。生年よりも没年が大事なのだと思う。ギリークラブでの12月22日のセミナーの案内。『遅咲き偉人伝 ~人生後半に輝いた日本人~』~久恒啓一氏と考える、生き方の知恵~http://www.gillie.co.jp/g_club/seminar2010/1222.shtml「2004年から始まった人物記念館訪問の旅は既に400館に迫っており、そのバイタリティには本当に感心します。訪問した人だけが得られる達人の生き様、力のこもったメッセージに感銘を受けられているのだろうと思います。常人にはなかなか真似できない凄い事で羨ましい限りです。達人の中から「遅咲きの日本人」19人をピックアップしたのが今回の本です。15日頃に書店に並ぶそうですが、ギリークラブでは久恒氏と一緒に、この遅咲き偉人の生き方を考えてみたいと思います。、、、」今日は、早朝から埼玉の武蔵の杜カントリークラブでゴルフ。野田一夫先生、NTT副社長だった池田茂さん、支配人の松本さん(ANA出身・立教大野田ゼミ)と私の3人でまわった。

2010/12/20

コメント(0)

-

「多彩型」と「一筋型」の10人--「遅咲き偉人伝」から

「遅咲き偉人伝--人生後半に輝いた日本人」(PHP)で取り上げた最後のまとめの部分を書く。「多彩型」と「一筋型」の10人分。--------------多彩型松本清張歳をとって、よく人間が枯れるなどといい、それが尊いようにいわれるが、私はそういう道はとらない。それは間違っているとさえ思う。あくまでも貪欲にして自由に、そして奔放に、この世をむさぼって生きていきたい。仕事をすつ以外に私の枯れようなんてないんだな。」最後名で駆け続けた松本清張らしい言葉である。森繁久弥アナウンサーから出発し、コメディアン、軽演劇を目指した森繁は、二枚目でもなく、歴史に残るヒーローも演じてもいない。しかし長い時間の中でじっくりと熟成し、晩年になれなばなるほど、俳優としての存在感を増していくという遅咲きの人生だった。若い頃の森繁久弥は、やや軽い顔をしているが、だんだん顔が良くなって、晩年になるほど「いい顔」になっている。俳優という職業に命をかけて少しづつ内容が磨かれて、それが何とも言えぬ風格のある晩年の顔に凝縮したのだ。与謝野晶子与謝野晶子は年若くして歌を通じて世に出たが、それにとどまらず恋愛、家族愛、教育、著作、作歌、あらゆる分野に抜きん出た巨人だった。個人としての成熟につれて、歌作のようにタテ方向に深まりをみえるだけでなく、関心のある分野はヨコにもひろがっていった。晶子は同時代のあらゆるテーマに貪欲に挑み続けたのだが、一つの分野の業績で人物全体を推しょはかることのできない大きな存在として花開いたといえる。この早咲きの天才は、その器の大きさを晩年になるほど証明する遅咲きの人生をオ送ったのである。歌人晶子は、時間をかけて成熟し、近代最高の大いなる女性として花開いたといってもよいだろう。遠藤周作五十歳になってやっと自分なりの作風をつかみ、いろいろなチャンネルがすべて一つの流れの中でつながって、六十歳になってようやく何一つ無駄なものはなかたっと正直に述懐する遠藤周作は、やはり遅咲きだったといえるだろう。武者小路実篤「世界に一人という人間」「世界に一人というおもしろい人間」であるその人間が、様々の形をとってこの世で仕事をしたというとだろうか。子どもの頃から唯我独尊という意識が強烈に存在した武者小路実篤は、年齢で区切った断片からではその本質は見えない。長い年月をかけて変身を続け成熟し、最後に振り返ると、たった一人しかいない独特の人物であったことがわかる、そういう遅咲きの人物であった。青年時代の「白樺」から始まった武者小路実篤は、九十歳までという長い時間をかけて、多方面の才能を開花させ、他に類例のないタイプの人生を送ったのである。-------一筋型牧野富太郎14歳の時から満94歳で死去するまでだから、これほど長い間一つのことに没頭する人生というものはそうそうあるものではない。一人の人間が持つことのできる時間を一つのテーマに全力で費やすと、どのくらいのことができるのかを牧野の人生は示していて、励まされる。牧野の業績は長い年月をかけて、積み重なり、晩年になるほど輝きを増し、誰もが尊敬の念を抱く対象となっていた。牧野富太郎という花は早咲きでなかったために大きく華麗に咲いたのである。大山康晴29歳で名人位に就いた天才棋士という華やかな経歴にももちろん尊敬の年を覚えるが、私はむしろ、50歳で無冠になってからの大山の心構え、心掛け、そしてその後の棋士としての生き方に興味を覚える。若い時代の黄金の輝きとは違った、燻し銀の重厚な輝きこそ偉大である。大山の50代以降の仕事と人生への対処は、現代に生きる私たちに大いなる勇気を与えてくれる。野上弥生子野上弥生子は、文学に関する様々の賞を受賞しているが、本人がもっとも喜んでいたのは、86歳での文化勲章ではなく、96歳でもらった「朝日賞」だった。その受賞理由が、「70余年という世界にも類例のない長期の現役作家活動」だったからである。それは本人が願った目標に対するごほうびだったのだ。百年になんなんんとする人生、そして「70余年という世界にも類例のない長期の現役活動」を実践した野上弥生子の生き方は、見事としかいいうがない。本居宣長本居宣長は医者という生業を持ちながら、34歳でライフワークへの取り組みを開始し、34年という気の遠くなるような長い時間を費やして、とうとう68歳で「古事記伝」を完成する。しっかりした目的を持って、たゆまず日々の努力を積み重ねる。それが後々の日本の進路を変えるような大著となって結実する。宣長の膨大なエネルギーを支えたのは、人生の後半になって次第にはっきりとした輪郭が見えてきた「日本」と「日本人」の原型だった。それをつかみ出し、後世に伝えんとする大きな志が大著完成の原動力になったのだ。本居宣長の生き方は、努力の継続がことを成し遂げさせるという、平凡だが重要な真理に深く気づかせてくれる。石井桃子石井桃子は、揺れ動く時代と社会の中で、3、4歳から12歳までを対象とする児童文学という困難な仕事を、倦まずたゆまず着実に積み重ねていった。百年に及ぶ石井桃子の年譜を眺めると、後半の生産力の高さに目を見晴らされる。「ノンちゃん雲に乗る」が光文社から刊行され、芸術選奨文部大臣賞を受賞したのは1951年であり、石井桃子はすでに44歳になっていた。このあと半世紀以上にわたって自身の志を実現させていく。その姿は崇高でさえある。

2010/12/19

コメント(0)

-

日誌を日記にする方法

日誌と日記は違う。日誌が進化すると日記になる。日誌は航海日誌などのように事実を淡々と時系列で記していくものである。日記は出来事などに関する感想や意見を述べるものである。日記を書こうとして挫折する人が多いのは、感想や意見という内面を書かなければならないという脅迫観念に襲われるからだ。それは内面の表白をする作家の日記を意識しているからだ。まず日誌をつける。そして気が向いたらそれに感想や意見を付加していくというやり方でブログを始めれば、挫折することから免れることができる。今日は、そのやり方で一日を振り返ってみたい。---------------------------- * 9時から大学でセンター入試説明会。 * 10時40分から教授会。 * 15時過ぎに神保町到着。岩波関係の書店で加藤周一、本多勝一らの本を手に取る。「脳力のレッスン オバマ政権の苦闘--2010米国中間選挙の「意味」(寺島実郎)の載っている「世界新年号」と渡部昇一「知的余生の方法」を購入。先日のGIN総研の寺島講演の内容だった。寺島さんは毎日のようにバージョンアップしていることがよくわかる。九段サテライトへの道すがら数軒の古本屋をひやかす。 * 寺島文庫の九段サテライト。学長にいくつかの報告と受け答え。 * インターゼミ(社会工学研究会)の最終発表会の二回目。今回は「多摩学チーム」と「アジア(経済)」チームの発表。学長からは、長崎大学の話。原爆を契機とした放射線研究センターや熱帯感染症(ウイルス)を持つ医学部、輝ける歴史を持つ長崎高商という二眼レフ。諫早湾干拓問題と知事、、、。移動で出会う人や土地の本質や課題をつかみ取って総括していくという方法が身についているから寺島さんの話はいつも新しい。「多摩学」は、「多摩川における水防の課題」(水防意識が低い)、「市民農園の可能性」(地域活性化への貢献として)、「民話に観る多摩のライフスタイル」(生活圏・職による差がある)、「千人同心の蝦夷開拓にみる組織文化)(三段階組織から五段階組織へ)、「絹の道」(グローバル化に対応する新しい形の呉服屋も)。学長のコメントは、昨年やったこと、そして今年の広がりを確認した後、自然・食・民俗学・歴史・産業というようにそれぞれの発表をキーワードで括りながら説明するという方法。「アジア経済」とどう向き合うか。ヒト・モノ・カネ・産業。アジア太平洋大学での留学生アンケート調査の結果報告。モノについては既存の枠組みに乗るのではなく日本独自のネットワークをつくる。カネはASEANを組む。産業は貧困の解決にNGOなどのネットワークを使う。学長コメント。グローバル人材とはどういう人か、民族や地域に対するアイデンティティに深い造詣を持ち、その上で相手に対する理解をするという人材。語学よりも思想性が大切。TPP問題は産業と農業の戦いにしてはいけない、産業力で農業を支える知恵。アジアダイナミズムとどう向き合うのか。つながり、関連、問題解決、こういう視点での掴み方は参考になる。 * 文庫カフェで学長を交え院生・学生の4人で歓談。手帳、ポラロイドの新製品、、、、、。寺島さんに伊東屋が試作してくれたというシステム手帳の話題。私が入手したデジタルポラロイドの実演、これは大好評だった。文庫カフェの考え方と置いてある品物の蘊蓄、、、。 * 金先生、長田先生、中庭先生と、いつもの蕎麦屋で、焼酎のそば湯割りを飲みながら歓談。インターゼミの今年の総括をしながら、多摩大の将来について語り合う。いつものメンバーだが、楽しい酒だ。 * 帰りの電車の中で、新潮新書「知的余生の方法」(渡部昇一)を読了。34年前の渡部昇一先生(80歳)のベストセラー「知的生活の方法」の続編である。「私としても、恥など多くてもかまわないから、95歳以上は生きたいと思っている」」「この先やることが何も思い浮かばない人は、仏教に手を出すのも一つの道だと思うのだ。」「「時間は20歳の時には時速20キロで流れ、60歳では時速60キロで流れると感じられると考えればいいだろう」「ある国を知るひとつの方法は、その国でどんな本がベストセラーになっているかを見ることだと思う」「人の上に立つ人間ほど、朗らかで大らかで、寛容でなければならないと思う」渡部昇一先生の本は今までよく読んできたし、ビイネスマン時代には韓国での先生の講演にアテンドしたこともある。空の上から富士を見て喜んでおられたことを思いだした。ソウルでは天気がよかったが「ソウルの秋」という言葉があるとおっしゃっていた。以上、今日の日記です。

2010/12/18

コメント(0)

-

大学生は誰をモデルに生きようとするか?

「人物記念館の旅」で学んだことを材料として講義をしている「マネジメントデザイン2」の12回目の授業。今日のテーマは「日本への回帰」で、司馬遼太郎、東山魁夷、夏目漱石を中心に話をした。そして受講学生からリクエストがあった身近なスポーツ選手は、ゴルフの片山晋呉と野球の松井秀喜。そして建築家の丹下健三などについて説明。終了後のアンケートで、最終レポートとなる人生鳥瞰図を描く自分自身のモデルの候補を挙げて貰った。マラドーナ。丹下健三。野口英世。江戸川乱歩。コナン・ドイル。渋沢栄一。平和について考えさせてくれる人物。柳田国男。宮崎駿。司馬遼太郎。女性。田中久重(江戸時代の発明家)。相田みつを。東条英機。ロベルト・バッジョ(サッカー)。野口英世。松下幸之助。ドラッカー。sティーブ・ジョブス。司馬遼太郎。朝倉文夫。石ノ森章太郎。ロックミュージシャン。マイケル・ジャクソン。石ノ森章太郎。夏目漱石。長友佑都。樋口一葉。ジャンヌ・ダルク。石ノ森章太郎。太宰治。野口英世。松下幸之助。水木しげる。宮崎駿。福沢諭吉。渋沢栄一。後藤新平。与謝野晶子。宮崎駿。司馬遼太郎。司馬遼太郎。紹介した松井秀喜の座右の銘に感銘を受ける学生が非常に多かった。「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる」 * 努力できることの大切さ、目標を立てる大切さを学びました。 * 司馬遼太郎を読んで日本の歴史を学びたい * 丹下健三を調べたい * 向上心を持ち続けたい * 授業終了時にいつも「自分も頑張ろう!」という元気をもらえます * 授業を聞いて私の中になにかが芽生えた気がします。 * 元気になります。こんな自分でも何かができる気がします。 * 先生の本を読んでいた兄が面白いと言っていました。 * 同じ性格タイプはやはり似た感想をかいています。 * 大学をつくる人というのは偉大な人です。 * 努力したい * 私も富士メガネにしたい。 * 私には才能がないと決めつけていたが「努力できることが才能である」という言葉を聴いてもう少し頑張ろうと思った。自信がついた。 * 私は待遇の良さよりも志の良い企業で働きたい。そして将来は志企業を経営したい。 * 若うちに実績を残したいと考えていましたが、遅咲きでも良いという先生の一言は考えさせられました。

2010/12/17

コメント(0)

-

「子育てと教育の基軸を考える」

リレー講座は、教育評論家で法政大学教授の尾木直樹先生。「グローバルにIT化する中での人間の発達--子育てと教育の基軸を考える」。始まる前に学部長と一緒にご挨拶。「偉人伝」ついて話題にしたところ大変興味をもっていただいたので、新著をお渡しする。 * 高度成長に見合った競い合いの教育という考え方でやってきた。トップも大変、下位もひどい。 * 一人一人に目を向けて「個」の学力を上げることが大事だ。 * 2010年3月の大学全業生56.1万人のうち就職した割合は60.8%で3.1万人、これに就職留年7.8万人を加えた11万人に行く先がない。これにやる気をなくし家事手伝いなどになる2-3万人を加えると、4-5人に一人になる。 * 高校生内定率は57.1%。8万人に仕事がない。 * 若者の引きこもり現象 * 留年率。関西の阪大28%。首都圏の東大21%。 * 就職試験にはどんな学生が受かっているのか? それは留学生(中国、インド、韓国、タイ、フィリピン) * パナソニックの採用800人のうち留学生比率は80%。企業アンケートでも留学生は34%という数字が多い。 * 今や日本の私学も世界中から学生を募集している。 * 日本の学生だけでは学問のレベルが維持できないから、外国からヘッドハンティング。 * 早大のある人気ゼミでは27人のゼミ生のうち日本人は一人。 * 韓国は小学生から留学するなど留学熱が高い。逆に日本人は留学しなくなった。エール大からは日本人を勧誘に来ている。国際的引きこもり現象。 * OECD調査サマリーでの日本への韓国は「教育は未来への投資である」というもの。GDP比の比率3.4%はOECD中最低。日本は教育に金を使わない国だ。だから教育産業が栄えている。 * 生徒の学習到達度調査(OECD・PISA)。上海がぶっちぎりのトップになったが、上海は国ではない。中国は必死になって訓練し得点を高めた。OECDの発表では、トップは韓国とフィンランドとなっている。国もメディアも実態をつかまなければ。-----------ゼミでは、2月の地域ゼミ発表会の練習のプレゼン会を行った。「多摩の手土産PJ」「東京ヴェルディ」「多摩のオーラルヒストリー」の3チームのプレゼンをしてもらい、批評とアドバイスを行う。2月の全18チームの発表の中でどのようなレベルになるか、楽しみだ。終了後は、山本翔君の面談を行う。方向が出たと思う。本日で3年生20人の面談が終了した。--------------マイコミジャーナルに取材記事。<メモの極意>久恒啓一さんに聞く「営業成績を上げるための図解メモ」 * 「営業成績が伸びない」という悩みを持つ人は多いと思いますが、図解で解決することはできるのでしょうか? * 改めて考えると、いろいろな理由が思いつくものですね。とはいえ何か言い訳をしているような気がするのですが、、---------------フジテレビの明日の朝10時からの「知りたがり」という番組でドラッカーブームを取り上げるので出演してコメントをして欲しいと依頼があったが、授業なのでお断りするがコメントは電話で話しておいた。

2010/12/16

コメント(0)

-

「2010年の総括と2011年の展望」

午後大学で仕事をした後、東京丸の内へ。まず、オアゾの丸善で新著「遅咲き偉人伝-人生後半に輝いた日本人」(PHP)が一階のコーナーに並んでいるのを確かめる。【送料無料】遅咲き偉人伝GIN総研主催の寺島さんの講演会で販売することになっているのでサインをする。「2010年の総括と2011年への展望」というタイトルでの寺島講演。 * アメリカ。軍事的には、消耗し立ち尽くしてる、そして中東から引き下がろうとしている。経済的には経常収支の赤字を補っていた資本収支も赤字になっている。これがドル安の原因。-転換期に登場したオバマは、金融規制法、医療保険制度改革など戦ってはいるが、支持が低迷し、中間選挙で敗れた。 * 日本。民主党のマニフェストはズルズルと後退。何をしようとしているのか。団塊世代の歴史観・世界観の貧困さが原因。たわいもない中年からたわいもない老年へ、、、。 * 人口構造。1907年:4771万人。1966年:1億人(一人1000ドル・途上国を脱皮)。2007年:1.27億人でピークアウト。2046年:1億人を下回る。2100年:4771万人。日露戦争直後から200年かけてもとに戻る。定住人口は増えない、移動人口を増やす。アジアダイナミズムとどう向き合うか。 * 貿易構造。2010年1-7月。アメリカは12.7%。中国20%超。大中華圏30%超。アジア50%超。 * 観光立国論? 膨大なアジアからの訪問者を受け入れる覚悟はあるのか。リピーターを引き寄せるのは文化、情報などソフト面が重要。 * 中国。中国は本当に成功しているのか? 欲望資本主義路線からは学ぶべきものはあまりない。 * 日中の歴史。江戸時代までは文字、思想、宗教、暦、貨幣など中国の影響下にあり、超先進国中国の周辺国だった。鎖国とは中国からの自立の時代だった。日清戦争での勝利から戦争の時代へ。太平洋戦争はアメリカと中国の連携に敗れた。現在は日米連携で中国に向かうというが、米中の方が絆が強い。日本は近隣との信頼関係を築けなかった。新著「問いかけとしての戦後日本と日米同盟-脳力のレッスン4」の3つの論文をyんで欲しい。 * 21世紀の日米関係。経済はTTP.軍事面では自立自尊を。米軍に基地占有権がある状態は国とは言えない。基地問題を段階的に解決して戦後を終わらせなければならない。-----------------終了後、そのまま新宿に出て、20時半からの宮城大の久恒ゼミの東京同窓会に参加。全部で8人。先頭は30歳を少し越えたところ。司法試験合格者、JR東日本、楽天、マルチビッツという企業で新規事業開発を手がけている人、日経ディスコで人事関係の仕事をしている人、郷里に帰って就職する人、インテリジェンスという企業で原子力関係事業の採用を担当している人など。悩みはあるが、元気な様子だった。来年に結婚する人が二人いて出席を要請された。

2010/12/15

コメント(2)

-

厳しいスケジュールの一日。JICA、JR東、。

厳しいスケジュールの一日だった。朝8時から九段で学長出席の教育検討会議。9時過ぎで中座し市ヶ谷の国際協力機構(JICA)で9時半から13時まで専門家派遣前研修講師。その後、14時から17時半まで新宿のJR東日本本社で研修講師。----JICAでは、受講者は20代後半から60代前半までの29名。途上国支援には実に様々の分野があり、国づくりは一筋縄ではいかない大プロジェクトであることを実感する。ご苦労なことだ。テーマは「図解思考を用いた国際コミュニケーション力の向上」。今回は、農水省、東大、新潟県警、文部科学省、弁護士法人、岐阜県警、愛媛県警、福岡市、介護老人保健施設、JICA、などが現在の所属だ。指導分野は、地域保健、環境管理、平和機構。紛争予防、防災プログラム、経済基盤整備、警察科学捜査、民事訴訟、国際保健、雇用創出、援助プログラム、教育計画、指紋採取、、植物形質評価、圃場水管理、インフラ、医療保保健、、、。派遣国は、ニジェール、モンゴル、中国、ミャンマー、コンゴ、フィリピン、タイ、東ティモール、ラオス、ウガンダ、マラウイ、ベトナム、ジブチ、イラン、、、、。個人的には警察関係者との接触が興味深かった。現地からの報告も楽しみだ。以下、アンケートの回答から。 * 対象となる農民へは、文字も読めない方々も多く、イメージする方が伝わりやすいかと思います。また頭にも残ります。 * 対外的な説明の多い仕事をしている私には大変参考になりました。 * 派遣前に少し手を加え、任期中にも変更を加えて完成させたいと思います。 * 以前、本を購入したことがあったので受講できてよかったです。 * 自分の考えが客観化され、より深く考えられることに驚きました。 * 外国では絶対に有効だと思う。--------------JR東日本。今回も114名と受講者が多い。東京・横浜・八王子・高崎・大宮・水戸・千葉・仙台・盛岡・秋田・新潟・長野の各支社の若い30歳前後の男女社員。昨年「基礎編」を受講した人が受ける「応用編」研修。材料は、中期計画なのでなかなか難しいテーマであったが、熱心に取り組んで貰った。終了後、ビールを飲みながらの懇談会にも出席。横浜支社の社員らと歓談。 * タイムマネイメントのお話や一生の計画のお話が大変勉強になった。 * タイムマネジメントに重点を置いて過ごしていきたい。 * 固まった頭が柔軟になった。 * 私は企業人としての志が低下していたと感じました。日々のルーティンに流され、自己のマネジメントが実行できていなかった。 * 職場のリーダーとしての能力を高めていきたい * 「リーダーになれる人は短い言葉を使える」 * 応用編らしく実践的な研修。 * 一生から一瞬までのタイムマネジメントもしたい。 * 「自分で自分を教育する」 * 企業人としてのモチベーションの向上につながった。

2010/12/14

コメント(1)

-

NPO/JENの会合、NPO知研のセミナー

夕刻は、飯田橋でChabo!(印税寄付プログラム参加著者連合)の会合はNPO・JENで開かれ参加。著者は、勝間和代さん、山田昌弘さん、山口一男さん、酒井穣さん。推進委員の森岡さん、杉浦さん。そしてJENの木山さん、浜津さん、池田さん、濱坂さん、、、。ハイチでの救援活動について理解を深めました。虎ノ門のNPO知研のセミナーに遅れて参加。芦田宏直さんの「機能主義とメディアの現在-情報社会とデータベースと人間の死と」。以上、詳細は後で書きます。

2010/12/13

コメント(0)

-

「クリスマス/アヴェ・マリア」(サンクトペテルブルク室内合奏団)

初台の東京オペラシティコンサートホールで行われたを聴いた。サンクトペテルブルクは、「聖ペテロの街」を意味している。建都を命じたピョートル大帝(1652-1725年)が自分と同名の聖人に因んで付けたもので、以前はペトログラード、レニングラードという名前であり、長くロシア帝国の首都だったロシア第二の都市である。第一部 * ヘンデル 合奏協奏曲集 作品6より 第五番 ニ長調 HWV323より 第一楽章 * ヘンデル 「オンブラ・マイ・フ(なつかしい木陰よ)(歌劇「クセルクセス」より) * ヘンデル 合奏協奏曲集 作品6より 第12番 ロ単調 HWV330より 第二楽章 * バッハ 「G線上のアリア」 * バッヘルベル 「3声のカノンとジーグ」ニ長調 * コレルリ 「クリスマス・コンチェルト」より 第一楽章、最終楽章 * アルビノー二 「アダージョ」短調 * カッチーニ 「アヴェ・マリア」 * ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲「四季」より ヘ短調「冬」。第一楽章 アレグロ・ノン・モルト 第二楽章ラルゴ 第三楽章アレグロ第二部 * バッハ コラール「主よ、人の望みの喜びよ」 * バッハ 「アヴェ・マリア」 * フェラーリ 歌劇「マドンナの宝石より」 * マスネ 歌劇「タイス」より「瞑想曲」 * マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より「間奏曲」 * シューベルト 「アヴェ・マリア」 * モーツアルト 「ハレルヤ」-------------やはり、一流の演奏と歌声は素晴らしい。神が人となって産まれてきたことを祝うキリスト教の記念日であるクリスマス、そのキリストを懐胎した聖母マリアに祈りを込めて多くの作曲家が「アヴェ・マリア(めでたしマリア様)」を遺した。アンコールでは、赤とんぼなど日本の童謡をマリーナ・トレグボヴィッチ嬢が歌ってくれた。

2010/12/12

コメント(0)

-

図解は「?」と「!」の連続。「表現のない理解は浅い」

「マイコミジャーナル」で連載インタビューが始まりました。毎週木曜日。以下、一部をピックアップ。http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/12/09/memo01/index.html------------メモは、ビジネスで結果を出したり、プライベートを充実させたりするのに不可欠なもの。実際、各界で活躍する人の多くは自分にあったメモ術を身につけている。彼らはどんなメモのとり方をして、どう生かしているのか。今回ご登場いただくのは、多摩大学経営情報学部教授の久恒啓一さん。「図解を使えば世界が変わる!」をモットーにコンサルタントとしても活躍する彼に、問題解決のための図解メモ術を4回にわたってお聞きする。第1回は「ビジネスにおける図解の必要性」についてうかがった。――よいキーワードを選ぶコツはありますか?これは一朝一夕にできることではありません。普段から言葉に対する感度を高め、「これは○○だ」とひとことで言い表す能力を身につけることが大切です。そのためには情報に対して受身にならないこと。私はよく「表現のない理解は浅い」と言いますが、裏を返せば「何かを表現する場や機会を設ければ、情報に対する理解が深くなる」ということです。私は毎日ブログを書き続けていますが、こうした表現の場を持つと観察眼が養われます。データや数字に気をつけるようになったり、感想をひんぱんにメモしたりするようにもなるでしょう。こうした習慣が切れ味鋭いキーワードをつくり出す力になるのです。――図解と一緒に自分も成長できるのですね最初から完璧を目指さないことです。図解は「?」と「!」の連続。図を書く過程で物事の本質が浮かび上がってくるから面白いのです。そして図の質は日々の積み重ねと書いた量に比例します。つまり図解に特別な才能は必要なく、繰り返し練習すれば着実に身につくということです。インタビュー全文は下記。http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/12/09/memo01/index.html-----------------本日夕刻のインターゼミの最終発表会の3つの発表を聞いて。 * 脱亜論と親亜細論の系譜を読むこと。勝海舟、福沢諭吉、竹内好、樽井藤吉、宮崎滔天、梅屋庄吉、高坂正尭(「海洋国家の構想」と「通商国家日本の運命」)、矢野暢(「南進の系譜」)、石橋湛山。内田良平、尾崎秀実、東条英機、伊藤照雄、、、、、。 * ディズニー関係の書籍を読むこと。 * クールジャパンの価値とは何かを考えること。非国境性、ノルウェーの森、何がユニークなのか。文化創造力。------------夜のNHKの「日米安保50周年」特集番組の識者4人の座談会。田中鈞と寺島実郎の議論が象徴。----------------正月休みの間に読むべき本のテーマが決まった。

2010/12/11

コメント(1)

-

「歌麿・写楽の仕掛け人 その名は蔦谷重三郎」

多摩での午前の学部の講義から、品川での夕刻の大学院の講義の間に、六本木のサントリー美術館にに立ち寄る。「歌麿・写楽の仕掛け人 その名は蔦谷重三郎」という企画展である。前からこの企画展には関心はあって、昨日のリレー講座でも田中優子先生が推薦していたので訪問した。f:id:k-hisatune:20101210232630j:image吉原の申し子蔦谷重三郎(1750-1797年)は、10年ほどの短い期間に貸本屋から小売り、そして吉原耕書堂という版元にまで成長し、江戸時代、そして吉原の文化を創出し、リード、演出した名プロデューサーであった。絵師・喜多川歌麿(1753?-1806年)、絵師・東洲斎写楽(?)、戯作者・絵師・山東京伝(1761-1816年)、狂歌師・太田南ぼ(四方赤良)(1749-1823年)など人たちと親交を結び、世に出した。20代半ば、文化サロンであった吉原のガイド「吉原細見」の編集を任され、当時のファッションリーダーであった遊女を巡る情報満載の情報誌をつくり人気を博した。1774年に「一目千本」という遊女を花に例えたガイドブックをヒットさせ、蔦重は吉原全体の広告代理店のような存在になっていく。特定の遊女を描く冊子は、遊女をスポンサーとした印刷物であり、蔦重はアイデアマンであった。 * 「青楼十二時」は、遊女の一日を一刻ごとに12図に描いた喜多川歌麿の作品。 * 「画本虫撰」は、宿屋飯盛撰で喜多川歌麿画。松平定信の寛政の改革で下火になった巻き返しとして、歌麿の大首絵をでクローズアップした美人画で起死回生を図り、歌麿は時代の寵児となっていく。1794年から1795年にかけてわずか9ヶ月しか活動しなかった謎の絵師・東洲斎写楽を発見・発掘したのも蔦重だった。デビューは28点の役者絵を一度に出すなど派手な演出だった。写楽は主役でもない脇役の役者を表情豊かに描き人気を博した。僅かの期間に写楽は140点の作品を遺して忽然と消える。金貸しの石部金吉という名前の入った作品があった。融通のきかない人の代名詞である石部金吉はここからでたのか。また、10歳ほど年下の葛飾北斎も蔦重のもとで絵を描いている時代があった。この人は、狂歌を媒介としたサロンをつくり文化ネットワークを形成しながら、時代を読む鋭い感覚で、絵師を育てた、名伯楽だったのだ。版元の蔦重は、狂歌絵本、美人大首絵、役者絵、黄表紙、洒落本、絵本、黄表紙装絵、など多彩な出版に果敢に挑戦していく。当時の江戸の文化人ネットワークの中心にいた。蔦重は、伊勢の本居宣長にまで会いにいっている。浮世絵展はいろいろな美術館で開かれ人気が高いが、作品をプロデュースする版元に焦点をあてたこの企画はいい。買ったガイドブックには、「蔦谷重三郎は何を仕掛けたのか」というタイトルで田中優子先生の考察があり、また蔦重の研究の蓄積のある鈴木俊幸さんの「蔦谷重三郎という本屋」という文章も載っており、読んでみた。これは後で追加してまとめることにしたい。

2010/12/10

コメント(0)

-

田中優子「グローバル時代の中の江戸時代」

* 9時:秘書と打ち合わせ。 * 9時半:学長室ミーティング * 10時半:大分合同新聞東京支社糸永編集部長来訪。東京で活躍する大分出身者を対象とする夕刊一面の「かぼす論壇」のインタビューを受ける。 * 12時半:来年のゼミ生(1年生)を面談。志望理由。ゼミの活動。ブログ、、、。 * 14時:シーガルの桑山社長来訪。松本先生と懇談。 * 14時40分:リレー講座の講師・田中優子先生にご挨拶。江戸学の研究者で法政大学教授。着物姿。 * 14時50分:リレー講座「グローバリズムの中の江戸時代」 * 16時20分:ゼミ * 18時:ゼミの3年生の就職面談。松本・山本。----------------------田中優子「グローバリズムの中の江戸時代」。 * 江戸時代は、鎖国か? * 国税はなかった。軍隊もなかった。法律もなかった(武家・公家諸法度しかなかった)。藩札を使っていた。 * こういった国を国と呼べるか。 * したがって、権力と富の集中がなかった。 * 外国とも戦争しない、内戦をしないということで始まった参勤交代は、経済と流通に大きな影響を与えた。 * 移動。地図。街道筋に宿場。大名の江戸屋敷。広大な庭園。庭師。庭園都市へ。 * こういうことから、国という意識が芽生えてきた。 * 鎖国という法律はない。後になって外交仁が使った言葉だ。 * 日本人の渡航禁止令。国ごとの寄港禁止令はあった。 * オランダ東インド会社の出先の出島から商館長も参勤交代。朝鮮通信使(朝鮮とも良好な関係)。琉球王国とも良好。アイヌ民族の酋長。 * いわゆる鎖国体制が固まったのは1630年代。すべてを自分の国でつくる。職人を育てる国になっていく。 * 磁器技術の導入と輸出。伊万里。景徳鎮。伊万里人形。柿右衛門などを輸出。国内では鍋島などを使っていた。 * 時計から廻り舞台まで。時計師。歌舞伎。 * 出版の隆盛へ。貸本屋。浮世絵。古活字。蔦谷重三郎。武士は武人から官僚になった。学問の人。強要。 * 古典(伊勢物語など、)本阿弥光悦。漢字の右にふりがな、左に翻訳というスタイルの出現。本のカバー。 * 恋川春町は漫画ジャンルで未来の日本を描く。 * 寛政の改革での禁止令。山東京伝。恋川行町、桜川慈悲成、、。インドから来た江戸。木綿。縞もの。歌川国定。 * 鉱山資源を打って外国のものを買う体質から、職人の技術力で自給する体質に転換していった。 * 農村の女性は現金収入を得ていた。特に多摩地域は織物。 * 江戸時代は、外国依存を克服して自給率を上げた時代だ。もの作り、そしてサービス産業の隆盛という100%循環社会になった。ここに現代へのヒントがある。----------------------「マイコミジャーナルで連載インタビューが開始。毎週木曜日。【インタビュー】<メモの極意>久恒啓一さんに聞く「ビジネスにおける図解の必要性」。「今回ご登場いただくのは、多摩大学経営情報学部教授の久恒啓一さん。「図解を使えば世界が変わる!」をモットーにコンサルタントとしても活躍する彼に、問題解決のための図解メモ術を4回にわたってお聞きする。第1回は「ビジネスにおける図解の必要性」についてうかがった。」http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/12/09/memo01/index.html

2010/12/09

コメント(0)

-

今日の収穫

本日蒐集した名言。 * 内でけんかをしているからわからないのだ。一つ、外から見て御覧ネ。直にわかってしまふよ。(勝海舟・「海舟語録」(講談社)) * 出来ぬと思えば出来ず、出来ると思えば出来る事が随分ある。(三宅雪嶺・「世の中」(実業之世界) * 努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。(井上靖・「氷壁」(新潮社)) * どっちへ行きたいか分からないのなら、どっちの道に行ったって大した違いはないさ。(ルイス・キャロル「不思議の国のアリス」(新潮社)) * 努力の成果なんて目には見えない。でも、紙一重の薄さも重なれば本の厚さになる、(君原健二・「君原健二聞き書きゴール無限」(文芸社)) * 偉大であるということは、誤解されるということだ。(エマーソン・「自己信頼」(海よ月社)) * 何もしなければ道に迷わないけど、何もしなkれば石になってしまう。(阿久悠・紅白歌合戦2007で紹介された言葉) * 勇断なき人は事を為すこと能わず。(島津斉彬・「島津斉彬公言行論」(岩波書店)) * 物事を考える人は大勢いるが、行動を起こすのはたった一人だ。(ド・ゴール「ド・ゴール大戦回顧録?」) * 夫を持ったり、子どもを持ったりするたびに、人間の心は開けてゆくものだよ。(川端康成・「結婚の眼」) * 英雄とは、自分のできることをした人だ。一方凡人とは、自分のできることをしようとせず、できもしないことをしようとする人だ。(ロマン・ロラン・「魅せられたる魂」(岩波書店))) * 組織が人を動かす企業は活力を失い衰退していく。人が組織を動かす企業は発展成長する。(安岡正篤・「安岡正篤人生の法則」(致知出版社) * 道具を大切にするものは将棋も上達する。(大山康晴・「平凡は妙手にまさる 大山康晴名言集」(こう成出版社))) * 報酬以上の仕事をしないものは仕事並みの報酬しか得られない。(エルバート・ハバード・「ガルシアへの手紙」(総合法令出版))) * 目的を見つけよ、手段はついてくる。(マハトマ・ガンジー) * 天才?そんなものは決してない。ただ勉強です。方法です。不断に計画しているということです。(ロダン・「語録」」) * 神道に書籍なし。天地をもって書籍とし、日月をもって証明となす。(吉田兼倶・「神代上下しょう」) * 難問は分割せよ。(デカルト・「方法叙説」(白水社))) * 人というものが世にあるうち、もっとも大切なのは出処進退の四字でございます。そのうち進むと出づるは人の助けを要さねばならないが、処ると退くは、人の力をかりずともよく、自分でできるもの。(河井継之助) * しかない、というものは世にない。人よりも一尺高くから物事をみれば、道はつねに幾通りもある。(坂本龍馬・「竜馬がゆく」(文藝春秋))----------------映画「レオニー」(松井久子監督)を観た。原案は、ドウス昌代「オサム・ノグチ--宿命の越境者」(講談社文庫)。イサム・ノグチ(1904-1988年)の母の物語である。これをきっかけとして「地球を彫刻した男」イサム・ノグチのことを調べたい。

2010/12/08

コメント(0)

-

「週末活性化計画」(日経ビジネス・アソシエ)にインタビュー記事

日経ビジネス・アソシエの12月7日発売号の「週末活性化計画」という特集にインタビューを受けている。この若いビジネスマンを読者とした雑誌では、タイムマネジメント、手帳、休日の過ごし方、などよく声がかかる。厳しい時代のビジネスマンの現実と切羽つまったニーズが誌上にいつも反映している。今回は、週末活性化計画、というテーマだったが、以前シューカツ(就活)ならぬキューカツ・休活(休日活動の略)でインタビューを受けたことがある。今回はよき仕事をするための休日の過ごし方だ。以下、私の発言内容。少しでも若いビジネスマンに役に立つなら嬉しいことだ。---------- * 遅くとも日曜日の夜には、週明けの予定を確認したい。 * 会議やプレゼンといった用件が、重要度に応じて高さの違う山になっている立体的世界を想像してください。全体を見渡すことで、今後の自分の動きをイメージしやすくなります。 * 早い時期から意識を頭に植えつけることが大事です。 * せめて金曜は朝早く出社した方がいい * 平日モードの最終日は木曜だと思ってください。金曜の夜は休日が始まっているので、飲みに行くのは避けましょう。 * Q「明日からまた仕事か、、、」。日曜夜は、いつも憂鬱です。 * A「原因は受け身の姿勢でしょう。仕事を能動的にデザインできていないから、憂鬱な気持ちになるのだと思います。受け身はつまらないですから、主導権を握り、コントロールできる範囲を少しづつ広げることが大事です。例えばあれしよう、これしようと想いながら月曜の朝に会社に着くと、上司から指示が飛んできて自分の思い通りにいかなくなることがあると思います。では、どうすればいいか。前の週に「来週はこれをやります」と上司に宣言しておけばいいんです。あるいは、「部の予定を私が管理しましょう」と上司に申し出るのもいい。スケジューリングは雑用ではありません。全体が見えますし、スケジュールを先に確定すればコントロールしやすくなります。------------この特集には、NPO法人知的生産の技術研究会で一緒に活動していた人たちが登場していた。「週末の達人」・小石雄一さんと、「シゴタノ!仕事を楽しくする研究日誌」の大橋悦夫さんだ。-------朝は会議。そのまま先生達と教員ラウンジで歓談。樋口、諸橋、豊田、今泉。コーヒーを入れてくれた豊田先生の新著の話題。多摩学研究会の話題、、、。

2010/12/07

コメント(0)

-

望月照彦「日本の地域・地方の元気づくり-現代世直し論」

今年から始めた多摩大学のメディア向け「現代の志塾」講座の、第一期「グローバルビジネスとニッポンの針路」の最終回は、望月照彦先生の「日本の地域・地方の元気づくりは可能か--現代世直し論」。望月先生は全国数百の地域起こしに関わっている方だ。涙の出るような素晴らしい物語を語っていただいた。構想しているHP上の「多摩大OB人物図鑑」の最初のきっかけにもなった。11時から昼食を挟んで13時まで。司会は高野課長。石川テレビ、フジテレビ、電通、岩波書店、小学館、ノンフィクション作家、などのメディア。そしていくつかの財団法人や犬吠埼ロイヤルホテル、フードアトリエ、幸せのケーキ共和国、ギャラリーAYAGA、など15名ほどの人を対象に、熱のこもった講義となった。 * 世直しの情景。三重県29の自治体の「文化のダム29」プロジェクト。コミュニティニューディール。市民・地域・行政の三重丸。まごの店。モクモクファーム。亀山モデル。伊勢講。 * 板橋区。双眼鏡。ゼミ生・大学院生。 * 桐生足利商工会議所。銘仙を使った地場の再生。デザインイノベーション(銘仙の柄が素晴らしい)。文化のレアメタル。未来型アート&クラフトシティ。身の丈型社会。ジョン・ラスキン「There is no wealth,but life.」。「富を求めるのは、道を開くためである」(宇沢弘文)。 * 平成長野起業塾は10年で200人。世田谷商人塾。敦賀市政策能力開発アカデミー(自転車観光都市)。地域社会のマネジメントデザインが必要だ。 * 多摩大望月ゼミは、地域現場の問題解決がテーマ。大学院では地域社会デザイナー教育。一緒に小布施の視察研修、セーラ・カミングス。枡一酒造。 * 島津斉彬(1809-1858年)の集成館事業。産業集積、研究開発、人材育成、社会開発のモデルだ。歴史研究の鹿児島大とテクノロジー・イノベーションのプロジェクトマネジメントの多摩大の共同研究。尚古集成館。斉彬は1851-1858年の7年間の藩主時代に製鉄・造船を一冊の技術書を頼りにやった。 * 集成館事業の成果。軍から民。工から農。組織作り。自己学習。伝統地場との連続性。集中と分散。産業人材の育成と輩出。 * 集成館事業成功の原因。国家ビジョンと地域ビジョンの確立。集積効果と自己発酵。総合的プロジェクトマネジメント。自己組織化。創造性の発揮。連続性。グローカルエコノミー。事業関連図。 * 斉彬は人材を遺した。構想志本主義。 * 失格教師・川田昇(1920年生まれ)の挑戦。社会起業家。ココファーム。こころみ学園。作業学習。ぶどう畑「ワイナリー」。あたたかなビジネスモデル。 * 多摩大OB.佐藤擁:湯河原SELFモデル。ソーシャルデザイン。高齢者用グループホーム。空き店舗、複合モデル。低コスト。白倉正子(4期):アントイレプランナー。中田将平(13期):USSエンタプライズ、3億円、20人の従業員。柳生忠勝(11期):オリーブの島づくり。笹沼裕文(15期):ダナ・キャランのトップパタナー、ハンディを持った人の専門店。--------------14時:文庫カフェにて大学院生の小泉さんと打ち合わせ。15時:文庫カフェにて知研秋田さんと1月25日の「遅咲き偉人伝」セミナーの打ち合わせ。12月22日に、渡辺さんのギリークラブで「遅咲き偉人伝」のセミナーを行うことが決定。新丸ビルの21Cクラブ。

2010/12/06

コメント(0)

-

多摩学研究会、インターゼミ、JTカップ、坂の上の雲、万歩計アプリ

週末にあったことを想い出すと、、、。 * 多摩学研究会。学長室高野課長の発表。テーマは「多摩30市の郷土資料館から見る「多摩」の研究」。多摩の資料館はほぼまわった。土器等中心、写真中心の郷土資料館も多い。博物館、図書館、古民家など、多摩は、博物館先進地域だ。フロンティア、ネットワーク、ポテンシャル。多摩学資料館構想、、、。労力のかかったフィールドワークの成果に、大いに期待が持てる発表だった。 * 多摩学研究会。酒井麻衣子先生。テーマは「多摩地域の雇用力と採用実態」。志企業研究会の活動の一環。多摩大と多摩信用金庫で500社を共同調査中。上場70-80社。小売り、建設など3万7千社。9000社には直接アプローチできる。地域に関する知識という視点も。有効求人倍率は東京0.69、多摩0.3で約半分の水準。「多摩人」。志企業と学生とのマッチングなどに活用できるなど、現今の課題とつながりがでてきた。 * インターゼミ。来週の発表に向けて最後の追い込み。 * ゴルフ・日本シリーズJTカップは、最終の数ホールは息詰まる熱戦で41歳の藤田が勝利したが、石川遼、池田勇太、金の3人の若者もそれぞれ見せ場をつくって面白かった。表彰式で景品目録を優勝者に渡す人の名前「永安省三」という名前が聞こえ、顔を少し見たら、大学の同級生だった。卒業以来会っていないが、日産自動車に入って、今は東日カーライフグループ(東京日産自動車販売)社長らしい。 * NHKの今年の「坂の上の雲」が始まった。初回のタイトルは「日英同盟」。主人公の秋山真之は日露戦争の日本海海戦でバルチック艦隊を破った天才参謀で、私のビジネスマン時代のモデルでもあった。司馬遼太郎の原作は何回か読んでいるが、よく作りこまれた映像の力は強い。大分豊後竹田出身の軍神・広瀬武雄とロシアの令嬢の恋、ヨーロッパでの広瀬と真之との再会、伊藤博文のロシア交渉、子規庵での子規の戦い、、など見所が一杯だった。 * iPhoneに万歩計アプリを入れて使い始めた。いつも忘れるが、これからは大丈夫だ。この土日はアプリが入ったことによってかなりの距離を歩くことになった。

2010/12/05

コメント(0)

-

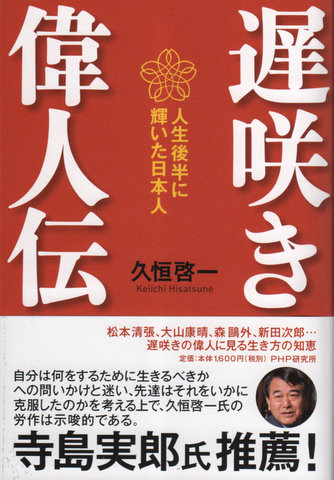

新著「遅咲き偉人伝-人生後半に輝いた日本人」の見本が届く

新著「遅咲き偉人--人生後半に輝いた日本人」(PHP)の見本が届いた。12月15日あたりに書店に並ぶ。この本は渾身の力を込めた本であり、百冊目の記念すべき著書でもあるので、寺島実郎さんに推薦文を書いてもらった。ぜひ多くの人に読んで欲しい。以下、「まえがき」から。「、、その「人物記念館の旅」の巡礼の中で得た結論は、「人の偉さは人に与える影響力の総量で決まる」、ということである。広く影響を与える人は偉い人だ。そして広く深く影響を与える人は、もっと偉い人だ。更に広く深く、そして長く影響を与える人は最も偉い人である。遅咲きの人には長く仕事をしている人が多い。世に出るまでの修行の期間が長く、その間にじっくりと自身の力で成熟しているから、遅咲きの人は長持ちしている。したがって影響力の総量において実は早咲きの人に比べると圧倒的に勝っているということになる。そして、今日に至るまで、彼が生きた時代を超えてその影響が及ぶということになると、その総量はとてつもなく大きくなり、偉人になっていく。」「「少にして学べば則ち壮にして為すことあり。壮にして学べば則ち老いて衰えず。老いて学べば則ち死して朽ちず。」江戸時代の儒学者・佐藤一斎の味わい深い言葉である。生涯学習の時代にふさわしい言葉だ。この本で取り上げた近代日本の偉人に共通するのは、「死して朽ちず」、つまり素晴らしい業績をあげた人物の醸した香りが後の世の人にも影響を与え続けているということである。長寿化社会は遅咲きの時代である。徳富蘇峰は「世に千載の世なく、人に百年の寿命なし」と言ったが、私たちは人生100年時代を迎えようしている。これからの時代では、70代、80代、90代という人生後半の人々の中から様々の分野でスターが生まれてくるだろう。そういった時代を生きる上で、この本で取り上げた遅咲きの偉人達の生き方、仕事ぶりは大いに参考になると思う。「少子高齢社会」には問題山積みという論調が多いが、高齢者こそ長い時間をかけて何事かを為すことができるし、その姿が、少なくなる若者への無言の教育にもなる、そういう時代になっていくだろう。」取り上げた遅咲きの偉人達は、下記の人々。 * 多彩型:松本清張・森繁久弥・与謝野晶子・遠藤周作・武者小路実篤 * 一筋型::牧野富太郎・大山康晴・野上弥生子・本居宣長・石井桃子・平櫛田中 * 脱皮型:徳富蘇峰・寺山修司・川田龍吉 * 二足型:森鴎外・新田次郎・宮脇俊三・村野四郎・高村光太郎

2010/12/04

コメント(1)

-

「ビジネス統計学」「1冊のノートに」「就活・内定」

最近読んだビジネス書から。【送料無料】知識ゼロからのビジネス統計学入門同僚の豊田先生の新著。人柄そのままの切れ味の鋭い良書です。装画が素晴らしいと思ったら弘兼憲史さんでした。-------------【送料無料】人生は1冊のノートにまとめなさいアナログ型のライフログノートのすすめ。ポラロイドTWO、トラディオプラフマン、ダーマトグラフなど、おすすめ品を買いました。------------------ * 講義。テーマは「修養・鍛錬・研鑽」。 * 羽田の寺島学長から電話あり。台湾へ。 * 来年のゼミ生の面談を始めました。プレゼミ時の印象と先輩の勧めがゼミ選択の主な動機。 * 野田一夫名誉学長が講義のため来学。その前に歓談。

2010/12/03

コメント(0)

-

都立高校副校長会で講演-「志-人物記念館の旅」

都立高等学校副校長会の会合で短い講演をする。副校長とは聞き慣れないが、教頭先生のことで今は二つの呼び名が併存している。知研会員で都立雪谷高校の副校長の都築さんから頼まれた遅い時間からの講演で、ゼミ終了後市ヶ谷まで出かけてていた。テーマは「志--人物記念館の旅」。現代の志塾、志入試、高校生対象の「わたしの志」小論文コンテスト、文明の生態史観の旅、人物記念館の旅、本物の条件、百説、聖人巡礼の旅、偉人の生き方、偉人の言葉から、遅咲き偉人伝、図解思考、、、、、、。足立工業高校、竹早高校、六郷工科高校、狛江高校、桜町高校、豊島高校、町田総合高校、昭和高校、小金井北高校、五日市高校、武蔵村山高校、青山高校、雪谷高校の副校長、そして事務局二人が聴衆で、うなずきながら聴いて貰った。終了後、数人の方から「面白かった」という言葉をかけてもらった。多摩大の「現代の志塾」という教育理念にも共感をしてもらったと思う。市ヶ谷の飲み屋で、都立雪谷高校の都築副校長、都立荒川高校の滝澤副校長、都立桜町高校の計良副校長(女性)と懇親会。高等学校の教育現場の話を聞く。それぞれの高等学校のナンバー2という立場の先生たちの役割と問題意識が少しわかった。その都度、こちらからもアドバイスをしたりして楽しい時間を過ごした。------------------ * 9時半:学長室ミーティング * 11時:ホームページ打ち合わせ * 14時:学長 * 14時50分:リレー講座。岸井成格・毎日新聞主筆。 * 16時20分:ゼミ

2010/12/02

コメント(2)

-

松永安左エ門(耳庵)記念館

小田原の板橋地区には歴史にかかわる建物が多い。電力の鬼・松永安左エ門を記念した松永記念館。山縣有朋の居宅であった古希庵。大倉喜八郎の別邸であった山月。清浦奎吾の皆春荘。隣の箱根と違って海に面しており一年を通じて温暖なため、政財界の大物が小田原に自宅を構えた。「電力の鬼」と称された松永安左エ門(1875-1971年)は、耳庵という号を持つ著名な茶人でもあった。長崎の壱岐に生まれた松永は15歳で慶応義塾に入学するが、父の死去に伴って慶応を中退し、家督を継ぐ。21歳で慶応義塾に復学、学生自治会を創設する。福沢桃介の勧めで慶応を中退し日本銀行に入行。その後、独立し石炭販売で成功を収める。35歳以降に電力にかかわる事業に邁進する。福博電気軌道専務(福沢桃介社長)。37歳、九州電気専務、博多電灯軌道専務。38歳、九州電灯鉄道常務。43歳、福岡市選出の衆議院議員、博多商業会議所会頭。47歳、関西電気副社長。48歳、九州電灯鉄道を合併し東邦電力になり本社を東京に移転。51歳、東京電力を発足させ副社長に就任。54歳、東京電灯取締役、東邦電力社長。55歳、東北電気社長。56歳、新潟電力社長、中部電力取締役。66歳、大政翼賛会総裁や大蔵大臣に推挙されるが辞退、東邦電力会長。68歳、反対していた電力事業の国家統制にともない東邦電力を解散。戦後、75歳(1949年)、電気事業再編審議員に就任し各地域に発送配電一環経営の民営電力会社を設立し外資導入による電源開発を促進する目標を示す、これが後の九電力体制になる。77歳、電気事業再編を強行し「電力の鬼」と称される。79歳、(財)電力中央研究所理事長。81歳、電力設備近代化調査委員会を設立。82歳、産業計画会議そ組織し委員長。84歳、(財)超高圧電力研究所を設立し理事長。85歳、財団法人松永記念館設立。87歳、東京湾横断道路を提案。90歳、勲一等瑞宝章。97歳、産業計画会議、東南アジア経済協力会役員会に出席。6月16日、永眠。まさに電力一筋の鬼気迫る仕事人生である。数々の電力事業にか関わった後に、現在の電力供給体制を発案し、強力に実行した人物だ。電気事業の国家統制に反対し東邦電力を解散するなど、信念の持ち主でもあった。60歳から、耳庵という号を持って、お茶に情熱を傾ける。孔子の「五十にして天命をしる 六十にして耳順う」からこの号を採用している。そして政財界の重鎮を招いて茶会を催す。この松永が72歳から住んだ居宅は、前面に欅(けやき)の見事な巨木がありそれに因んで老欅荘と呼んでいる。そこを見学する。松永記念館本館・別館に面した庭には、奈良・平安時代の石造物が点在し見所が多い。この庭は「日本の歴史公園100選」にも選ばれている名庭園である。現在では、この記念館は小田原市郷土文化館分館となっている。別館は、ベストセラー「天の夕顔」を書いた中川与一(1897-1994年)の記念室だった。「白秋も潤一郎も如是閑もかつて住みし小田原のまち」。60歳から始めたお茶で、この人の名は高い。茶を通じて交流した人の名をあげる。杉山茂丸、福沢桃介、益田鈍翁、根津嘉一郎(青山)、原山渓(富太郎)、小林逸翁(一三)、高橋箒庵(義雄)、野崎幻庵(広太)、畠山逸翁(一清)、、、。松永の64歳にときに益田鈍翁没。67歳では野崎幻庵没。70歳では山下亀三郎没。83歳で小林逸翁没。85歳では五島慶太没。97歳という長寿の間に見送った友人の数は計り知れない。その都度、松永は何を思っただろう。

2010/12/01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- これまでに読んだ漫画コミック

- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …

- (2025-11-21 12:38:54)

-

-

-

- ジャンプの感想

- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その4

- (2025-11-20 12:25:59)

-