2015年02月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

中3 授業終了

今日は中3の最後の授業でした。社会も理科も一ヶ月前と比べても急激に追い上げてきたように思います。理科は、もう一度、過去12年の問題を並べ、かなり強くヤマをはりました。さすがに、現時点で、どこにヤマを張ったかは書けないのですが、ハマってほしいところです。あとは、試験日までと試験現場での精神的なコントロール、問題のさばき方にかかってきます。残り3日、しっかりご飯を食べて十分に寝ましょう。(意外なことなのですが、食えない人が多いのです。)前にも書いているのですが、本番では、問題が難しいときに(特に問題の前半部分が難しいときに)慌てないことが重要です。よく、メンタルトレーニングの本に、「あがるまい」とするのではなくて、「あがっている自分を認めてあげる」というようなことが書かれていますが、あがっている自分に気づくくらいなら、あがっていないわけですよ。そんなにうまくいかないと思います。特に途中まで落ち着いていたのに、ある時点でトラブルが起き「カー」となったり、冷や汗がでたりで、何がなんだかわからなくなってしまうこともあります。野球やゴルフでもそうです。たいせつなことは、偏差値60ちょいくらいの高校なら「かわす」ことです。真っ直ぐ強く当たるところとかわすところがあることを認識して、できるだけトラブルに巻き込まれないようにすることがたいせつです。事前の予測もたいせつです。野球の投手なら「山田のヤロー、エラーしやがって」と思うのではなくて、試合前に「どうせ今日は山田、2つくらいエラーするだろ。まあ、それでランナーが出て多く投げる分には仕方ない」と腹をくくっていれば、イラつきも少なくなります。現実の入試は、そう自分の思うような展開にはなりません。思うようにいかないなかで、なんとか粘り強く点数を積み重ねて結果を出すことがたいせつです。

2015.02.28

コメント(0)

-

公民 時事問題

社会の公民は、その年、話題になっていたことが出題される。前回の安倍内閣のときには、憲法改正手続が出題された。今年だと円安、円高とか金融政策、公開市場操作、このあたりは抑えておきたい。衆議院の解散は12月だったので、特に意識して入試問題に盛り込むには間にあわなかったかもしれない。まあ、ここは現政権がどうであろうが、頻出であり、暗記必須事項である。あまり聞かなくなった語句もあって、どの問題集をみても「マニフェスト」が太字の重要語句として載っているが、ちょっと旬が過ぎた感がある。確か、この語句は、三重県の北川正恭元知事が広めて、その後、主に民主党で使われていたように思う。3,4年前が全盛だったか。みんなの党の「アジェンダ」も、どこかにいってしまった。こういう流行り廃りの他に、「公定歩合」のように制度上、消えてしまった昔の重要語句もある。以前の教科書になかったものとしては、「ワークライフバランス」、「コンプライアンス」、このあたりが旬の用語である。コンプライアンスというのも、表面的、形式的にはうるさくなっているけれども、実質的にも尊重されているかが重要なこどだと思う。

2015.02.28

コメント(0)

-

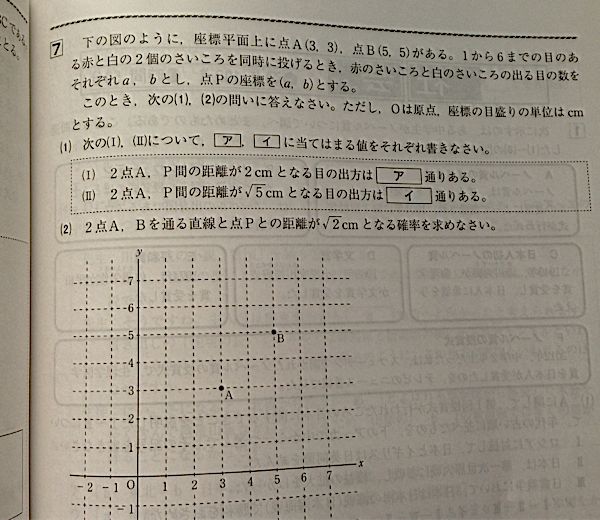

出題予想 数学

昨年の数学は確率が独立問題として大問で出たけれども、今年は小問に戻ってくると思う。また、昨年の角度問題は円周角が出なかったが、今年は円周角でしょう。半円の弧とか円の接線をからませるとか、円の半径どうしで作る三角形は二等辺三角形で底角は等しい。 そうとう、塾で練習したので正解できるはずです。 関数もやった、やった。うちは関数塾かと思うほどやりました。そして、最後、追い込みになりましたが、三平方の定理は、新教研の各年度の過去問をたっぶり使わせていただきました。 動点もきちんと反応します。 ちょっとものたりないのが相似。証明問題はさておき、一般問題の可能性もある。いろいろ組み合わせることが可能。底辺が共通な場合の面積をもう一度、みておきたい。

2015.02.28

コメント(0)

-

あと数日

あと数日で本試験となりました。現在、今日の授業で使うプリントをつくっています。英語はなんといっても配点の大きな大問5の長文です。ここは決め技みたいなものがあるので過去問(生徒が持っているものではなくて平成15年〜20年の過去問)を使って、何が問われて何をどう答えるのかを最終確認したいと思います。なんとなく「まとめ」としてつくっているわけではなくて、かなり真剣にピンポイント攻撃で大量得点GETを狙います。ちなみに昨年の数学では、確率と座標と三平方の定理が組み合わされた問題が出題(下の写真)されていますが、同じ考え方(2回振ったサイコロの目と三平方の定理)使う問題が平成15年にあります。昨年の問題は、わかる人には簡単だったのですが、県立入試は、こういった分野を複合させた問題が大好きです。各新聞の試験講評を読むと「教科書に即した基本的な良問である」というコメントばかりですし、教科書を逸脱しているかというと全くそんなことはないのですが、こういう問題が学校の定期テストで出ているか、学校で練習されているかというとそのような機会は皆無だろうと思います。平成15年の確率の問題

2015.02.27

コメント(0)

-

茨城県立入試 数学と英語

昨年度の県立入試の数学の平均点は53.71点、英語は61.19点である。この点差の原因の1つが90点を超える人の比率の違いではないかと思う。数学は上に点数が伸びにくい。県教委の全受験者から取った資料によると、96点~100点の人は数学では全体の0.09%、英語で3.95%である。91点~95点の人は数学が1.36%、英語が7.69%である。数学は90点を超えている人が県全体で1.45%しかいないのに対し、英語は11.64%もいる。おそらく数学は偏差値65を超えるような人たちでも、効率性を考えて、証明問題を「はじめから1文字も書かない」という人が少なくないと思う。「3-5」という計算が4点なのに、深い思考と論理一貫した長い文章が求められ、完璧に書けて5点なのだとしたら、「はじめから、やらずに他の問題にじっくり時間を使う」という選択肢もできてしまう。英語がとてもよくできる人(中学レベルを逸脱するような人)は、これだけ普通に高得点が取れる問題だと全体の中では埋没してしまう。数学は「超得意」の場合は、それでアタマ1つ、2つ抜けだすことが可能である。ただ、「ほどほどに得意な場合」には、英語では90点以上が狙えるのに対して、数学ではそんなレベルではとても90点は無理である。このあたり、合否にどう影響するかを考えると、なかなか難しいところである。今年はもう問題ができてしまっているから仕方ないが、英語は長文の内容をもう少し工夫してほしいと思う。だいたい「善良な中学生」が登場して、「ええ話やな」というのが多いので、練習を積んでいくと展開や筋立てが読めてしまうのである。「ゴミ拾い」とか「ホームステイ」とか「道案内」とかいった、予め中学生が練習で手の内に持っているものではなくて、国語の問題でいうところの「説明文」でも面白いのではないかと思う。「建築とは何か」とか「言語とは何か」とか。

2015.02.26

コメント(0)

-

中3数学 演習

今日の数学は最後の50分演習をしました。 数学に関しては、こちらが思っているよりも、ずっと仕上がっています。関数、動点、空間図形まできちんといけてます。こちらの力というよりは、勝手に頑張ってきたのでしょうが。 つくづく思うのは、茨城県立入試は関数と三平方の定理がたいせつだということです。 本番で数学の得点分布がきれいなものになること(極端にできる人の点数だけ伸びて、あとはみな同じとならないこと)を祈るばかりです。

2015.02.24

コメント(0)

-

茨城県立 受験生に注意してほしいこと

ここ数年、県立入試の平均点は291点→283点→293点と高いところで安定している。これがちょっと心配な点である。みな軽い問題に慣れ過ぎている。実力テストもこの点数に合わせて作られ、また学校の先生や保護者が〇〇高校には△△△点といった言い方をするのもこの平均点に基づいての話である。難易度だけでなく出題形式を変えると、県版テストをやっているときの偏差値を維持できる生徒とできない生徒がいる。ずいぶんと前になるけれども、育伸社の公立向け全国模試を1回混ぜてみたときに、そのことを強く実感した。今年の県立入試も昨年を踏襲して簡単な問題にするかもしれないし、一挙に難化するかもしれない。(過去、一挙に難化させた県は少なくない。)昨年の近県の入試を見ると、千葉の前期251点、埼玉249点、神奈川260点、群馬247点など茨城県より圧倒的に難しい県が多い。平均点が40点下がったときに自分の点数の減少を15点で食い止められれば大成功である。生徒には3つのタイプがある。第1が平均点相応の点数に落ち着くタイプ。平均点が30点下がれば、自分も30点下がり、偏差値と順位はいつものまま。第2が、問題の難易度に過剰に反応するタイプ(問題が易しければ自分の点数が平均点以上に伸びるが、問題が難しいと自分の点数が平均点の下落度合いよりもさらに下がってしまう生徒)。気分屋か、県立入試形式でガチガチに心身が硬直してしまっていることが多い。ただし、はまれば強い。第3が問題の難易度に硬直的なタイプ(問題が易しくてもそれほど点数を伸ばせないが、問題が難しくてもそれほど点数を減らさない生徒)。感情の上下が少なく環境に左右されず黙々と解く生徒が多い。おとなしいので覇気は少ないように感じられることもある。問題が簡単な時にもそれほど乗らない。平均点を290点から240点に下げられる(各科目の出題者が10点ずつ難化させる)と解いているときの精神的な圧力が大きくなる。疲労も不安も積もってくる。「すごく疲れた。」「いつもの自分じゃないな。」「なにかおかしいな。」こういう圧力に耐えられるかがここ数年の平均点290点に慣れてしまった生徒には心配である。気持ちの対策とそういった場合の具体的な解き方の対策は塾では十分に話した。

2015.02.24

コメント(0)

-

いまの心境

一羽、水辺に立つ。吹く風になにを想う。

2015.02.24

コメント(0)

-

中学校の取組さまざま

最後の実力テストから入学試験まで一か月の期間がある。塾では英数国については今年は実戦性を重視して、1月からずっと50分の演習問題をしてその倍の時間を使って解説をするということを繰り返してきた。年度によっては網羅性を重視してこういうやり方をしないこともある。自学や80分単位の個別塾に通っている場合に問題となるのが50分総合問題の感覚を忘れてしまうことである。特に直前期は一問一答的な暗記に走りがちなので、時間に追われながら、国語や英語の長文問題を読んだり、作文を書いたり、地理の資料の読み取りをしたり、数学の複合問題を解いたりということが疎かになりがちである。ちょっと驚いたのだが、市内の猿島中学校のホームページを見ていたら、つい3日ほど前に入学試験の完全予行演習をしている。本番と全く同様に、全員がきちんと制服を着て、いったん体育館に集まり、説明を受け、それから入試で持ち込みが許される荷物だけを持って指定の教室に入室。9時20分の英語から3時20分の理科まで完全に本番の入学試験と同じスケジュールで5教科の問題を解くということを実施している。身体がこの感覚を体験しておくことは軽視できないと思う。塾の中でも制服を着てきてもらい、入試同様の時間で実施しているところは多い。(当塾は、時間のみ入試と一緒にしている。)実は、中学校にやってほしいと思っていたが、どうせ給食の時間とか他の学年との時間の関係でやらないだろうと思っていたことの1つがこれである。中学校によっては、いろいろと工夫して学習に取り組んでいるようである。坂東東中学校の方のホームページを見ていたら、放課後、1,2年生のパワーアップ授業が行われていて学年の敷居を取り払い先生が出動して1クラスを複数の先生で生徒たちの間を回りながら指導されている。東中学校の場合、生徒たちには非常に都合のいいことに、なんとか1クラスになるのを免れるだけの生徒数はあって2クラスになっているため、クラスあたりの人数は多くない。それを学校総出で見てもらえるとしたら、これはなかなか充実した環境である。また、定期テストのあとにも、しつこく計算力テスト(けっこう難しい)、スペリングテストなどがあるので、結局、通塾している場合には3回学習を回せることになり、相乗的に効果も高まる。

2015.02.22

コメント(0)

-

志願先変更期間最終日 1日目から移動あり

2日目で少し動きがあったようです。1日目で様子見をしてギリギリで結論を出したようです。あとは迷うことなく頑張ってほしいです。午後5時現在の数字です。最終確認は新聞でおこなってください。公的な記録として残されるのは最終人数だけですので、志願先変更前の人数、変更期間第1日目の人数の動きを書いておきます。 ( )内は定員、左から志願先変更前、変更期間第1日、変更期間第2日(最終日)です。水海道一(280) 387→379→373水海道二普通科 (120) 127→124→124水海道二商業科 (80) 99→97→96水海道二家政科 (40) 71→63→58岩井 (240) 162→176→176境 (240) 252→247→248守谷 (240) 252→255→258 下妻一(280) 303→308→308下妻二(280) 334→332→333志願先変更期間前から単純に数人が移動したというわけではないと思います。水海道二高普通科は全体では3名の減少なのですが、特色化選抜(定員12名)は12名→14名と増加しています。要件を満たしていれば、初めから特色化で願書を出すはずですので、3名減ということではなくて、少なくとも5人の移動はあったと思われます。特色化から漏れた場合は一般生徒の中に混ぜての選考となります。あと家政科は少なくなりました。定員40名という少人数で2倍近い倍率というのは、数字から受けるイメージとしては厳しく感じられるのだと思います。

2015.02.20

コメント(0)

-

中3 英語 入試直前演習

今日は昨年度の新教研テスト英語第10回をやってみました。さすがに凄く真剣な眼差しで取り組んでいます。 予想問題だったのですが、want O to 不定詞というのがピタリ的中しています。「新教研は他の教科はいいんだけど英語がねえ。」などといつも問題に文句ばかりつけてすみません。 茨城県立入試レベルだと、この文型はwantの他には、tell O to 不定詞かask O to 不定詞のどれかしか出題されないはずです。しかし、中学生の場合、wantについては、I want to be a teacher. を練習しすぎています。そのため、すぐwant toと結びつけてしまい、出題者に誤導されてしまいます。 整序問題は語句が不自然に余ったとき、それから( )のあとの語句とつながらないときは再検討してみる必要があります。語句は記号で与えられていますが、実際に書いてみた方が間違いが少なくなるはずです。 出題者は意地悪しているわけではなくて正確な基礎知識を確認しているだけなのです。ここ数年の英語は数学に比べると基礎がわかれば上に点数な伸びやすくなっています。昨年は境高校に行った人も下妻一高に行った人も点数開示を受けてもらったら90点を超えていました。 ただ県内の高校で英語の不出来が決定的に不合格に結びついてしまうのは3校程度しかないのかな。県内的には進学校と言われている高校でも社会と理科でなんとかなってしまうのが実際のところです。

2015.02.20

コメント(0)

-

志願先変更期間 第一日

志願先変更期間1日目の状況をまとめてみました。各校のホームベージをご覧ください。 最終確定は明日になります。 以前は2日目にもけっこう動きがあったように思うのですが、個人で出願するわけではないので、1日目の様子を見て、というのもなかなか面倒で、そこまで粘れる親というのは、あまりいないかと。 ( )内は定員、矢印の前が変更前、矢印のあとが変更後です。 水海道一 (280) 387→379 水海道二 普通科(120)127→124 水海道二 商業科(80) 99→97 水海道二 家政科(40) 71→63 境 (240)252→247 守谷(240)252→255 岩井(240)162→176 坂東総合(120)90→91 下妻一(280)303→308 下妻二(280)334→332 この前も書いたように志願先変更前より5名減少しているからと言って単純に5名のみが移動したというわけではありません。 数字の印象だけだと岩井地区の生徒が動いたようにもみえます。近隣に私立高校がなく、誰も落とさないということが重視されますので、そうなりがちです。 水海道一高は数字としては厳しく感じられます。ただ、人数が多いからといって合格者の点数がそう高くなるわけではありません。 心構えとしてたいせつなことは人数のことを忘れてしまうことですね。自分の点数を高めることのみに集中すること。それが結果的に高倍率突破の鍵になります。

2015.02.19

コメント(0)

-

高校入試 採点者に思いを馳せる・・・ 生徒もそこを考えれば

入学試験は作問者と解答者(生徒)との対話です。そして採点者という読み手がいます。受験する生徒は、そこをよく考えてほしいと思います。前回は作問のことを考えてみましたが、今回は採点者のことを考えてみたいと思います。高校入試で保護者の世代と変わったことといえば、「考える問題」と「書く問題」が増えたことではないかと思います。昔は知識量が求められたとはいえ、客観的に答えを出せる問題が多く、自由英作文や国語の200字作文などはなかったように思います。社会や理科についても、資料を読み解いて、分析して、記述するような形の問題が増えています。そして、その部分の配点が高くなっています。茨城県の実施状況報告書をみると、どの教科も記述問題の正解率がとても低くなっています。問題が難しいのかといえば、国語の50字前後の記述問題を除けば、たいしたことはありません。では、なぜ正解率が低いのでしょうか。それは質問に対する答えになっていないことが多いからのようです。具体例を挙げてみます。問)「なぜ水海道一高の受験者数が多いのか、あなたの考えを書きなさい。」解答例1) 「つくば地区の人口が増加しているから。」解答例2) 「水海道駅が近く常総線で通学しやすいから。」よくある誤答例1)「つくばが増えた。」よくある誤答2) 「電車が近い。」言いたいことはわかるのですが、行政区分としての「つくば」は1つしかありませんし、電車は高校に近くないので、〇をあげるわけにはいきません。また、喋り言葉をそのまま書く人も多く見受けられます。たとえば、「この前の試合は負けちゃったんで、今日は勝つしかないんで、頑張りました。」という文章です。これもいけません。自己採点の点数は高かったのに合格できなかった、合格したものの開示を受けてみたら自分の思っていたほどの点数には達していなかったというような場合は、このあたりに原因があるように思います。高校の先生は採点に慣れているので、いまさら苦笑したり戸惑ったりしてはいないと思います。「もう少しなんとかならないものかな。」とちらりと思いつつ事務的に×をつけていくはずです。「ほら読めや。」とでもいうような殴り書きの答案、薄くて読み取りにくい答案、数学の「-」(マイナス)が小さすぎてついているのかいないのか判然としない答案・・・。 繰り返します。あなたの答案は読む人がいます。そのことを意識してください。

2015.02.18

コメント(0)

-

中3 国語演習

この時期、生徒個人で50分の国語問題をやることは難しい。せいぜい過去問程度でしょう。 というとで、今日は国語の演習をしました。 小説文は、あさのあつこ氏の『がんじっこ』。説明文は齊藤孝先生の『違和感の力』。齊藤先生は、テレビのコメンテーターとしてよく登場される方ですが、問題にしやすい文章が多いように思います。 内容がおもしろく、いつも、問題なのを忘れて楽しませてくれます。

2015.02.18

コメント(2)

-

茨城県立高校入試問題 作問者に思いを馳せる

茨城県立入試の数学の第1問は3-9とか、4-7といった問題である。毎年、1ケタの数字を入れ替えるだけである。私は、なぜこんな問題を出すのか、暫くの間、全くわからなかった。また、連立方程式は4x+5y=5,2X+3y=1といった問題で、こちらも毎年、数字を入れ替えただけである。これについても、「せっかく塾で数学が苦手な生徒にも、いろいろ苦労して分数や少数の連立方程式を教えたのだから、せめて、もうちょっとは難しくしてくれよ。」と思ったりもした。その一方で、問題8の(2)の空間図形の問題は県教委が実施している数百のサンプル調査では正解率が0.0%のこともある。学校の先生もどれだけ解けるか謎である。誰も解けないというわけではなくて、22,000名程度の受験者の中で10名前後の満点者がいる。ただ、90点を超える生徒が1%未満の年もあるから、問題8(2)の他、何問かについては相当に難しい。茨城の公立高校だって、年間に東大に40名程度、東北大に100名程度、竹園のように東大よりも京大や阪大の方が合格者が多い高校もあるので、一橋、東工大、旧帝大さらに医学部の合格者の数を全部合わせれば上位層のレベルというのは、そうは低くはないはずである。実は入試問題の奥の奥を理解したのは、模試で480点を超えて県1位の成績を取るような生徒から、中3の春に、「なんとか高校生になりたいが現状は数学がほぼ0点」という生徒まで係ってみてのことである。まず、数学を極端に苦手にしている場合、連立方程式が解けるようになるのにたいへんな時間がかかる。そのことは予想していたのだが、片方のXなり、Yなりが出せてから、もう一方のYなり、Xなりを出せるようになるまでが大変な苦労なのである。つまり、人によっては中2で学習する連立方程式の途中までよりも、中1で学習する1次方程式の方が難しいのである。また、-1-2=-3なのは当たり前だと思うかもしれないが、これを「2」と答える生徒は、けっこう多い。「学校で、-と-は+と教わったから-1×(-2)は2ではないのか」と主張するのである。このあたりの修正もたいへんに時間がかかる。階段を1つ上がるのに本人もたいへんな力がいるのである。一方で、当たり前だが「中学で1番数学ができる」という程度では、県立入試の壁を完全に登りきるのは難しいのである。こちらも相当のセンスと修錬がいる。昨年は非常に簡単な年度であったが満点者は21,624名中、わずか14名しかいない。確率的には東大に入るのよりも難しい。県立入試は全県の中学生に対して同一の100点問題で行われる。土浦一高や水戸一高で勉強できる適性を確かめるという目的もあるし、その一方で数学(というよりも基礎的な数の処理)がきわめて苦手な生徒のことも考慮にいれなければならない。作問の労苦を思うと頭が下がる。かなり、無理な作業をされているなあと思うのである。

2015.02.16

コメント(0)

-

読書日記

今日は寒いというよりも冷たいといったほうがよい強風が吹きました。冷えてるし、ストレスも溜まってるのですが、スーパー銭湯というわけにはいかずに、積ん読になっている本の中から5ページで挫折したままになっていた『冬の旅』(辻原登著 集英社)という本を一気に読みました。登場人物が誰一人として、はじめから最後まで全く救われないという重たい内容なのですが、会話の巧みさや情景描写の精密さ、ストーリーのテンポで読ませます。 能力や努力よりも、性向、運、偶然、流れ、そんなものによって思わぬ方向に人は流れていきます。結果として悪や善という価値判断はないのかもしれません。有為転変が激しく不確かで慌ただしい社会で明や善を獲得するには運も必要です。自分の力なんてかぎられてます。 多くの文学賞を獲得している作家ですが実力通りに、われわれに多くのことを問う作品です。

2015.02.16

コメント(0)

-

志願先変更期間前倍率確定

本日で志願先変更期間前の倍率が確定しました。 水海道一高(280名) 387名 1.38倍。 水海道二高普通科(120名)127名 1.06倍。 水海道二高商業科(80名) 99名 1.24倍。 水海道二高家政科(40名) 71名 1.78倍。 岩井高(240名) 162名 0.68倍。 坂東総合高(120名 90名 0.75倍。 境高校(240名) 252名 1.05倍。 下妻一高(280名) 303名 1.08倍。 下妻二高(280名) 334名 1.19倍。 守谷高校(240名) 252名 1.05倍。 近隣では坂東市内の2校以外はすべて倍率がつきました。坂東市の高校については、いろいろと理由があると思うのですが、他市から来るモチベーションが起きないということが大きいと思います。特に交通面のハンディはいかんともしがたいものがあります。もともと陸の孤島だったのですが、車を運転できない高校生にとっては通学がしんどいです。 言い方を変えると、坂東市から他市へ通っている生徒たち(保護者)は、送迎にしろ、スクールバスにしろ、自転車にしろ、バイクにしろ、通学上の負担が過大です。 ほとんどの高校が第1日目の人数とほとんど変動ありません。水海道一高と境高は全員が初日に願書出したようです。なお、第1日目に定員割れしていた下館一高は291名の志願があって、倍率がつきました。失礼いたしました。様子見して2日目以降に出したということではないと思いますが。。 志願先変更期間中は、例年ですと、12時現在、3時現在、5時現在などのように、時間を追って動きを公開してくれる高校が多いと思います。 3年前の水海道一高は第1日目の午前に減少してホッとしていたら、午後には増えていたりということもありあました。 330名が320名になったからといって、単純に10人が退出したというわけではなくて、40人退出、30人流入で表面的には10人減というようなこともあります。 水海道一高は、同じような学力の人が、みんな突っ込んでくるので安心して受けられるのは387名中50名程度でしょう。あとは僅差密集です。誰も楽じゃないですよ。精神的な負担をどの程度感じるかは個人差が大きいですが、気持ちの充実度合いを高めてください。イメージとしては「気負いのない強い集中」です。 下妻一高は偏差値60、61,62あたりが多く、これ以下だとおそれをなして受験回避してしまっているように感じます。下館一高もそうかな?おそらく合格ライン内の下の方にはちょっしたと隙間ができているのではないかと思います。中学と高校の学力は別物なので、その隙間へ潜りこんで高校入学後に頑張ってみるのも一つの方法です。中学の数学と高校の数学は別物ではありますが、数学と気力!に自信がある人は下妻一高を受けてみてもいいのではないのでしょうか。それと英語ができる人も上位校に行った方が絶対いいと思います。

2015.02.13

コメント(0)

-

日の丸

一昨日、野田まで車で走っていて沿道の家を見てハッとした。日の丸が玄関に飾ってあったのである。 おもえば、40年前は祝日には必ずどこの家の玄関にも日の丸がつきでていた。 今でも祝日の絵文字は日の丸なのだが、実際に日の丸を揚げている家はほとんどない。日の丸をもっていない家がほとんどではないだろうか。マンションなどでは飾る場所がない。 卒業式では盛んに日の丸のことが議論されるが、我々が目にするのは学校の式典とサッカーなどの国際試合くらいのもので、統制的な右よりの気配が今よりずっと薄かった時代の方が日の丸が生活の中で身近なものとしてあったように思う。 そもそも、2月11日が建国記念の日で休日だったと認識している人が少ないように思う。祝日をあちらこちらに移動させるようになってから、なぜ祝日なのかの意識が極端に薄れてきたのは間違いない。 やはり、成人式は1月15日、体育の日は10月10日であるべきだと思う。水曜日あたりにポっと休みができるから嬉しいのである。

2015.02.13

コメント(0)

-

Why 下館一高?

20校程度の志願先変更前の倍率を調べてみました。同じ県西地区とはいえ、現実的に通学不能なんですが、下館一高が定員に未達です。昨年は志願先変更期間後でも定員割れしてました。なんで?。塾の集まりのときに下館の先生からお話を聞いて「レベル高っ!」と思ったので下館はともかくとして周辺の旧町村の学力レベルが全体的には下がっているんでしょうか。下妻一高の方の倍率も低いですし、偏差値60台の数が減っているんですかね。下館一高のホームページによると昨年12月時点で既に筑波大学の5名をはじめ多くの人が国公立大学に合格確定しています。下館地区で営業しているわけではないので事情もわからず軽々には言えませんが、大学進学実績が出ているから人気化するというわけではないようです。当塾では、現高3生のときに竹園高校がたいへんな高倍率になったなか、2名受験して2名合格したので「これで来年度は生徒が来るかな」と思ったら、合格実績は全く意味がなかったことを思い出します。このときの経験はノウハウとして残ってるのですが、以後さっぱり役に立っていません。ここ1,2年で保護者と生徒の意識が、けっこう変わってきてるような気がします。追記)その後2日間で申込があったようで、結局、志願者は291名となり、志願先変更前の倍率は1.04倍になりました。大変、失礼いたしました。ほんのちょっとでも、倍率がつくとつかないのでは大違いです。

2015.02.11

コメント(0)

-

合格者分布 こんな場合も

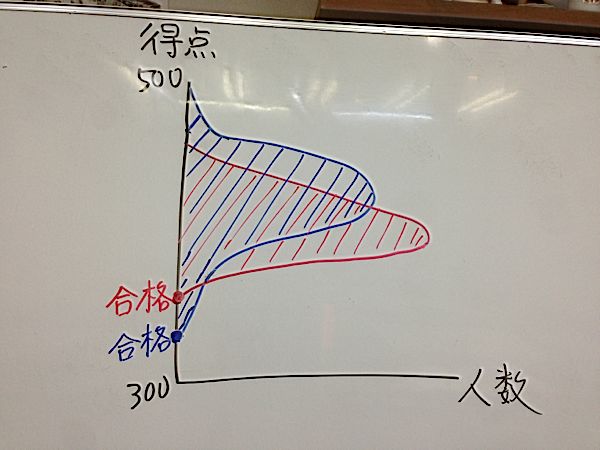

全国的にいえることだと思うが、地方の古くて小さな町にある旧制中学系高校(昔は偉い人を多く輩出した高校)は、学校全体としての進学実績はもうそれほど出せていない。ただ、ごく一部の生徒は相変わらず難関大学に合格している。地方の伝統校、とりわけ県庁所在地以外の市町村合併前人口が4万人程度のところにある伝統校は過疎化と少子化の両方との戦いである。そうしたなかにあって、今日の日経新聞の地域版にも出ていたのだが、茨城県のつくば地区は、つくばエクスプレスの開通で人口が急増しており学校の整備が追いつかないらしい。水海道を境界線にしてその東西での段差は深い。水海道は街の中をみればわかる通り昔日の繁栄は遠い感じだけれど、水海道一高という高校は、この東側や南側の生徒に支えられて人気が続きそうである。うちの塾のあたりは、県の人口動態をみると、あと10年もすると中学生が激減してしまうのだが、つくば方面の隆盛の余波で、暫くの間、水海道一高を受ける生徒には厳しい状況が続く。茨城にかぎったことではないが、青い斜線のような合格者分布の高校と赤い斜線のような合格者分布の高校がありそうである。小さな町の伝統校は青い斜線である。青い斜線全体がズルズルと下に降りるようでは伝統があっても衰退する。都市化している場所の高校は赤い斜線。似たような点数での激戦となる。

2015.02.11

コメント(0)

-

高倍率の高校

水戸桜ノ牧高校(定員320名)志願者574名。牛久栄進高校(定員320名)志願者530名。(2015年2月10日現在。)もともと倍率の高い高校ですが、水戸だとその上に来る緑岡高と水戸ニ高、県南だと土浦一高と竹園高、このあたりの高校がそれほど高い倍率になっていないところをみると上位層の学力が少し下がって偏差値60あたりに集中しているのかなという感じがします。(偏差値という考え方からするとこれは変なのですが感覚的にはそんなふうです。)まあ、1.1倍とかいった場合とくらべて、高倍率もこのくらいになれば、すっきりします。前にも書いた通り、他の人のことを気にする必要はなくて、もう自分の点数を取るだけです。水戸や県南の先生方はたいへんですよね。茨城の場合、卒業式の翌日が発表なので、卒業式ですっきり終わりにしたいところですが、どこかにしわ寄せがいくのは避けられない。中学校にも合格請負人みたいな先生もいるんでしょうか。理科にはいてもよさそうです。一発はまれば。あと、数学かな。ただ数学は学校授業では偏差値60の先は、なかなかやりきれないだろうなと思います。精神的なケア、空気作りのうまい中学校というのもありそうです。とにかくあと少しなのですが、本番で自己最高点をマークした生徒がとても多い当塾としては残り一ヶ月をきったこの時期から等比級数的に伸びるのを見てきました。異次元に入ったような生徒もいました。ゾーンってやつですね。まだまだ時間はあります。問題を解いたら答え合わせをするだけでなく、塾テキスト、さらに教科書(理科と社会にかぎっては教科書にまさるテキストはない)に戻って、出題された周辺のことまで確認しておきたいところです。〇×つけて採点してるだけでは、なんの意味もありません。

2015.02.11

コメント(0)

-

英語のリスニング過去問を繰り返しやっておく理由

過去問集(声の教育社なら6年分)を買った人は必ず英語のリスニングの過去問を繰り返し聞いておいてください。1回ではだめです。何が読まれているか文章も併記されていますので、それを目で追いながらでかまいません。なぜ、そのことを強調するのかというと、茨城県立入試は英語から始まります。そして英語の初めに聞き取りテストがあります。つまり5教科500点分の始まりがリスニングテストなわけです。このことはけっこう重要です。仮に数学なら、まず深呼吸して初めの計算は慎重に解くというような解き方ができます。国語なら文章量の少ない3番、4番を先に解いて解答欄を埋めて落ち着くということもできます。しかし、英語の聞き取りテストだけは自分のペースでできません。自分を読み手に合わせていくことが必要です。周りは知らない中学校の生徒ばかり。慣れない教室。試験開始時は誰でもあがってしまうものです。気持ちの準備ができず、アタマが真っ白になり、気がついたら音声が先にいってしまうということが起きがちです。9時20分から集中して英文を聞く、そしてそこから試験に乗っていくというリズムを過去問を通して身体に覚え込ませておきたいものです。

2015.02.10

コメント(0)

-

茨城県立高校 申込 初日現在の志願者数

近隣の高校のみ記載します。 各高校のホームページをご覧になってください。( )内は定員です。 水海道一高(280名)387名。 水海道二高 普通 (120名) 126名。 水海道二高 商業 (80名) 98名。 水海道二高 家政 (40名) 69名。 岩井高 (240名) 161名。 境高 (240名) 252名。 守谷高 (240名) 249名。 下妻一高(280名)297名。 古河三高 (240名)231名。 水海道一高は、やはり多いですね。7、8年前までは秀英入試での水海道一高志願者が、ほぼそのまま実数だったのですが、このところ一致しません。 県南地区からの受験者が増えているからかもしれません。(推測です) 県西地区にいると物凄く厳しく感じますが、水戸地区や県南地区なら当たり前の倍率です。 牛久栄進高校などは定員320名に対して志願者533名です。ギョッ。水海道一に願書出しても栄進に出しても、どちらにしてもきつい。 自分の点数を高めることに集中してください。 当日は、冷静になって力を発揮できた人が合格します。 各教科、4点、8点といったピンポイント上昇を図っていきたいと思います。 家庭での注意としては、食欲と睡眠を確認してください。毎年、この生徒は、そんなに神経がこまやかだったかな?と思うのですが、けっこう食が細る生徒もいます。そんなときは集中力が危ない。食べられるもの、好きなものでもいいので、規則正しく腹を満たしてください。

2015.02.10

コメント(0)

-

学力検査重視

近隣の千葉県も埼玉県も学力検査の点数は茨城県同様500点満点である。しかし、千葉県は内申点、埼玉県は内申点その他が加算され、635点満点だったり834点満点だったりする。(両県とも高校によって満点が異なってくる。)それに比べれば、茨城県はどこまでいっても500点満点なのである。ほんと、すっきりしているし、ほどほどの内申点であれば、全くハンディなく試験に臨めるのはよいことである。ただ、A群、B群という変わった方式で、多くの高校がB群は学力検査順に80%、内申点順に20%合格させるので、制度上は内申点がオール1でも500点近い点数を取ってしまえば、土浦一高に受かるし、学力検査の点数が0点でもオール5(3年間で135点)であれば、これまた救済されるということになっている。まあ、そこまで極端な生徒はいない・・・と思うが、自分自身が3、3、4、3、4、3、2・・・というような内申点だったことを思うと、制度の恩恵に預かる生徒もいるのかもしれない。私が受験した頃は制度上は5:5ということになっていて、志願先変更期間の夜遅く担任が自宅にやってきて親子ともども志願先を変更するように説得を受けたことをは苦々しい記憶として残っている。ただ、当時の下妻一高が素直にこの制度を導入していたのかは謎である。かなり独自方針の高校だったので、そんな面倒くさいことはせずに、学力検査の結果を上から順番に並べただけなのではと勝手に推測する。まあ、今は、各高校にそういう勝手なことは許されないと思うけれども。

2015.02.09

コメント(0)

-

場所をわきまえろ

以前にも書いたことなのだけど。 フードコートで友だちと勉強(らしきもの)をしているヤツで成績のいいやつはいないと思う。混んでて、みんな食べるのを待っているのに、飲み物持参でここを長時間独占している馬鹿者ども。 勉強(らしきもの)をしている自分に酔っているだけ。 図書館や自習室も同様である。頑張ってる自分て偉い。さっばり偉くねーんだよ。結果出して なんぼ。 家で1人で勉強できないようではダメである。昨年の常総学院の説明会でも「最上位クラスでも家勉の習慣のないの生徒が多くなった。成績を上げるために、まずその習慣から教育です、という話をしていました。同感です。

2015.02.08

コメント(0)

-

高校入試 高倍率がついたときの考え方

願書提出日が迫ってきました。提出期間は3日間ですが、ほとんどの高校が初日からホームページで志願状況を公開します。そして、ほとんどの中学校が初日に願書を提出しますので、夕方には、ほぼ正確な倍率がわかります。倍率が高いときに「受験者の中でどのくらいの位置なのだろう」と悶々とするのは致し方ないところです。倍率が1.25倍だとすると、5人に4人が合格し、1人が不合格になります。確率的には、ある中学校からある高校を20人受験したとすると、16名が合格し、4名が不合格になる計算です。そのため、面談でA高校志望者中何位といった資料を渡されたりしている場合、保護者は「うちの子はA君とB君にはかなわないけど、C君とD君には勝ってるからなんとか16人には入れるかな」というように考えがちです。しかし、この考え方は誤りです。実際の入試は、20名受験して20名合格する中学校がある一方で、10名しか合格しない中学校があったりします。自分のすぐ近くにいる生徒はライバルではないのです。受験者全体の中でどのくらいなのかが問題です。恐縮ながら、自分の大学受験のときの話をすると、当時の早稲田大学は、政治経済学部の合格最低点が230点満点中160点程度」(約7割)、法学部が150点満点中105点程度(こちらも約7割、私の受験年度にかぎって150点満点中83点)だったので、自分が7割を超えることにだけ集中して倍率や周りの人に呑まれるようなことはありませんでした。結局のところ、他の人との勝負のようで、自分との勝負なのだと思います。

2015.02.07

コメント(0)

-

NHK ファミリーヒストリー

NHKで芸能人の家族の歴史を辿るファミリーヒストリーという番組があります。今日は女優の羽田美智子さんの回。ということで、私の世代(つまり羽田さんと同世代)で水海道小学校や水海道一高(小・高隣接)に縁のある方ならご存知の通り、その近辺の風景がたくさん放送されました。嫌みのない天然キャラの羽田さんですが、やはり少女時代から別格の美しさです。「羽田甚のみっちゃん」、こういう「屋号+名前」という呼ばれ方も懐かしいですね。同時実況の書き込みでは「うちの母ちゃんより若く見える」とか「水海道なくなってたんか?」(常総市に変更になったのは意外と知られていない)というのがありました。

2015.02.06

コメント(0)

-

思い通りにいかないのが入学試験です

更新が滞りました。すみません。 サッカーの日本代表の試合を見ていて、事前には3-0くらいで勝てる力関係かなと思っていたら、前半早々に失点をして、そのあと全く自分たちで想定していた試合運びができなくなってしまうことがあります。(まあ、このところは、いつもです。)そんなときは、なんとか追いつきPK戦に持ち込んでも、勢いはこちらになく、試合での心身の疲労感も強く、結局、予想外の敗戦になります。その点、高校サッカーはすごい。けっして諦めずに残り30秒で追いついて、そのままPK戦に持ち込んで勝ってしまいますから。 入学試験もサッカーの試合みたいなものです。なかなか事前の想定通りにはいきません。よくある高校入試のアドバイスに「不安になることを考えない」というのがありますが、これは必ずしも正しくなありません。入学試験は生き物です。固定物ではない。 事前の想定通りいかないものなのだということを心構えとして持っているだけで、ずいぶんと気持ちが楽になるのではないでしょうか。 授業でも話したのですが、茨城県立入試の場合、特に数学は事前に心の準備をしておいた方がいいでしょう。8つの大問のうち、大問3にある小問3つ(通常は方程式文章題、円周角、確率というメンバーで、ときどき代打の問題が出る)については、できる人は3問とも、まずまず得意な人も2問は正解しようと思っているはずです。しかし、入試の現場では緊張しているので、いつも解ける方程式の文章題が解けない、一番まずいのは式が立ったのに計算してみたら、どうも答えが違うとわかることです。たとえば、「リンゴはいくらですか?」と聞かれているのに、式を解いたら少数になってしまうような。そして角度に行ったら、これまた、あちらこちらに補助線を入れてみるものの、どうも解けない。こんなときは焦ります。まだ問題全体の前半ですから。そのまま、パニックを起こすと落ちます。深呼吸して気持ちを落ち着けて大問4以降に行ってそれから、戻ってきましょう。 大問4以降の(1)は、わりとすぐ解き方もわかるし、スッと素早く答えの出せる問題もあります。茨城県の過去問の数学の平均点を見てみると45点前後の年もあれば、60点近くに達している年もあります。円周角の問題にしても、定期テストレベルのこともあれば、塾用問題集の「難問編」に収録されるような問題のこともあります。「その1問の5点が大事なんだ」と繰り返し、言ってきたことと矛盾するようですが、「その5点」のために試験全部をグチャグチャにしてしまってはいけません。大学入試でも失敗してしまう原因は、問題になにがしかの「違和感」を感じて、その違和感に圧倒されてしまうことによると思います。違和感を断ち切る、穴に引きずり込まれないようにする。そのためには、繰り返しになりますが、「思うようにいかなくて当然なんだ。泥臭くやろう。」という心構えがたいせつです。

2015.02.05

コメント(0)

-

茨城統一テスト 最終回 講評

数学は講師側からみると常識的な問題が並んでいるのだけれども、生徒側からするとなかなか手強くて、県立入試の難しい年度の問題に対応した感じかと思います。 大問4、5、8の⑵は現実的には、偏差値60クラスの学校の「合格ということだけを考えるなら」、できなくても問題がないように思います。 そのかわり、大問7は両方できてほしい。 土浦一、水戸一あたりを受ける人は、すべて、できる必要があります。パターン化してるので問題を解きこんでる人はできてしまうでしょう。あとは時間との兼ね合いです。 今回は、数学をとても得意にしている人には有利でしたが、ほどほどに得意な人は基本計算に特化している人と差がつまるような気がします。 平均点は48点くらいではと推測します。 70点弱くらい取れていれば、水海道一高あたりなら合格圏内でしょう。 英語の難易度は並。 国語は小説の選択肢が県立入試に比べると難しかったはずです。県立入試の選択肢問題は正解率が80%を超えるので、例年は易しい。現行では国語で差をつけるのは難しいです。 茨城の場合、各高校における難関大学の合格者が理系に偏りがちなのも高校入試の英語、国語の問題が易しい影響もあるのかもしれません。 (ただし、国語は一部に点数をとりにくい問題を含む、書き順や画数などは偏差値の高い生徒ほど学校で習う前に自分流で覚えてしまうので意外とできません。)

2015.02.01

コメント(0)

-

茨城統一テスト

先週に続き模擬テストを受けています。茨城統一テスト最終回。県立入試と全く同じ時間帯でやっています。早く寝たので、いつもに比べてすっきりして体調がよく感じられます。 いま、さっそく答案のコピーをとって自由英作文の添削をしています。採点もなかなか難しいですね。 中学生だと単語にも文法にも知識に限界があって書きたいことを書けない。 以前も書きましたが、県教委の模範解答もたいした内容ではありません。確実に知っている単語と文法で書けるようにしたいところです。 ただ、指定語数の圧力はよくわかるのですが、 I like baseball. I like baseball very very much.という同内容の繰り返しはいけません。この二文目は採点されません。 ひとまとまりの小話になっている必要はあります。 それにしても、It for to が多い。型がかっちりと決まっている上に語数が稼げるということもあるようです。

2015.02.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-21 16:48:55)

-

-

-

- 政治について

- 【速報】高市首相が記者団にコメント…

- (2025-11-22 02:38:52)

-