2015年06月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

偏差値60の高校に落ちたら

偏差値が67以上ある生徒は県立高校に落ちたとしても私立の特待生で学費面は、なんとかなるはずである。 問題は偏差値が60前後の県立高校に落ちた場合である。偏差値が63程度の成績では私立の学費免除の特待を獲得するのは、なかなか厳しい。 すべての家庭が景気の恩恵を受けているとは、とても思えない。たいへんな無理をして私立高校に行くか、学力が全く適応しない偏差値40未満の高校の2次募集に回るかしかない。 稀に今年の古河三高のように学力がそこそこの高校で2次募集が出ることがあるが、その受験会場に集まった生徒と保護者の心境を思うと胸が苦しくなる。(2次定員7名に対して16名が応募) 同級生たちが合格して春を満喫する中で、挫折感と孤立感と恐怖感を抱えながら2次試験を受ける辛さは事前の想像をはるかに超える。 そして、2次募集が高倍率になってしまった場合、短い期間に2度不合格をくらったうえに行き場所を失ってしまう危険がある。 学習意欲はないが高校生にだけにはなりたいという生徒ならともかく、一定水準の学力と学習意欲を満たしている生徒をそんな目に合わせるのは社会的な損失でしかない。 当地では、下妻一高に落ちたら、水海道一高に落ちたらという問題は私立高校の費用を見たときに深刻である。 茨城県の場合は親の年収が300万の後半に達していまうと私立高校生は県からの助成はほとんどないに等しい。一方、千葉や埼玉だと親の年収が600万近くあってもかなりの額の助成が受けられ学費面の負担は著しく軽減される。東京だと親の年収がもっとあっても補助がでる。 まあ、こんなことは私のような何の力もない一介の塾講師がぼやくまでもなく、既に、偉い人たちが偉い人たちに陳情をしたりしたうえでの現行制度なのだろから、どうしょうもないのかもしれない。しかし、生徒が相応の学力の高校できちんと学べるようにすることは行政も考えてよい問題なのではないかと、生徒と保護者に直に接する現場では強く思うのである。 不景気の中、安全志向が強まって、本来受験してもよい高校から一ランクの下の高校を受けるような風潮、ほどほどでよいとする空気が蔓延すると県全体として学力ダウンを招き、県の利益を大きく損なう危険性がある。思いきって挑戦できる環境をつくることがたいせつなのではないか。

2015.06.26

コメント(0)

-

私の塾体験

私自身は中学のときには学習塾といったところへ行ったことがない。だから、正直なところ、現在、塾をやりつつも授業を受ける側の感じというのがいまひとつわからない。夏の時期は日が長いし部活動で体力的にしんどいだろうなと推測するばかりである。 小学生のときには英語教室に通っていた。残念なことに、このときの英語学習は中学での英語の成績には全く結びついていない。 中学のときも継続していれば、中学の英語の成績もよかったはずである。それは間違いない。 中学になると現在のみなさんと同じように生活の中心が部活動になってしまい、全く学習習慣が失われてしまった。それに加えて、英語は、中1、中2と2年続けて新任の先生で全く授業が進行しなかった。特に2年目は気の弱い女の先生で最も大事な学年なのにひどい目にあった。 中3の英語の実力テストは秋頃まで50点程度だった。信じられない話だが学校の方で動名詞や比較などはやらずに済んでしまったので自分の怠慢とあいまって仕方のない点数である。 高校入試については、直前半年程度の自学である。中3の12月頃に「曜日」や「月」を何度も紙に書いては練習していた。 だから、高校では白紙の状態で勉強を開始した。とんでもない低い地点からのスタートだったけれども何の先入観も持たず、素直に学習を受け入れることができ、かつ、高1のときの担任が水戸一高→上智の英文科→一流企業のビジネスマン→茨城教員いう経歴の本格派の玄人だったのは運としか言いようがない。ここでの偶然の出会いが全てである。 高校のときは、高3の春に駿台予備校の英語の講習に通った。特段の直接的な効果はなかったが、その後、1年間の学習のイメージづくりにはおおいに役にたった。 最高クラスといっても内容はそんなに難しいわけではないことがわかったが、単元あたりの量が多いことには驚いた。あと1年は、勉強のスタミナをつけていかないと本番では戦えないだろうなと感じた。 野球でいえば、田舎の高校の投手が名門校との合同合宿に参加してみたら、並んで投げて急速も変化球も劣らないけれども、投げ込む球数が名門校の人たちとは全く違うと感じて帰ってきたというところである。 そのあと、夏は応援団だったので予備校には通えなくて、冬休みに代々木ゼミナールに通った。代ゼミにした理由はよく覚えていないが、おそらくもう英語の構文には不安がなく、代ゼミの方が物語やエッセイのような読み物的なものはよかったと思ったからのような曖昧な記憶がある。 ただ、この冬休みの予備校通いから大きく勉強の調子を崩してしまい、早稲田の入試の超直前に漸く復調した。 最近の私は、すっかり入試の予想屋みたいになっているのだけれども、学習を長期的な視点でみた場合の何かのよいきっかけになってあげられればという気持ちは大きい。

2015.06.25

コメント(0)

-

高校生の学習相談

高校生から勉強の仕方についての質問を受けることは非常に多い。 大型の書店に行くと(TSUTAYAではなくて、三省堂とか紀伊国屋とか)、勉強法の本がたくさん置いてある。 現在の学年、現在の学力、どの大学を目標にするのか、そのためにはどうするか。 科目別に具体的な指針が書かれているので、買ってきて読んで参考にするとよい。全部を真似る必要はなく取捨選択をすればよい。 「無名校からの東大合格作戦」のような本も受かった本人が高揚した気分のまま書いていることが多いが、自慢の部分を省いて読めば役に立つことが多い。 私が『英文解釈教室』とか、『英文法頻出問題演習』といった問題集を知ったのも、当時、エール出版から出ていた合格者の自慢話からである。 特に、『試験に出る日本史用語集』(青春出版社)は、マイナーな参考書だったけれども、山川の用語集から漏れた語句が多く収録されていて、早稲田の作問はこの本を見て行われているのではないかと錯覚したほどの適合性があった。 夏休みは時間が取れる時期なので、ただ学校の課題指示に従うのではなく、自分でじっくり考えて取り組んでみるのもたいせつである。

2015.06.24

コメント(0)

-

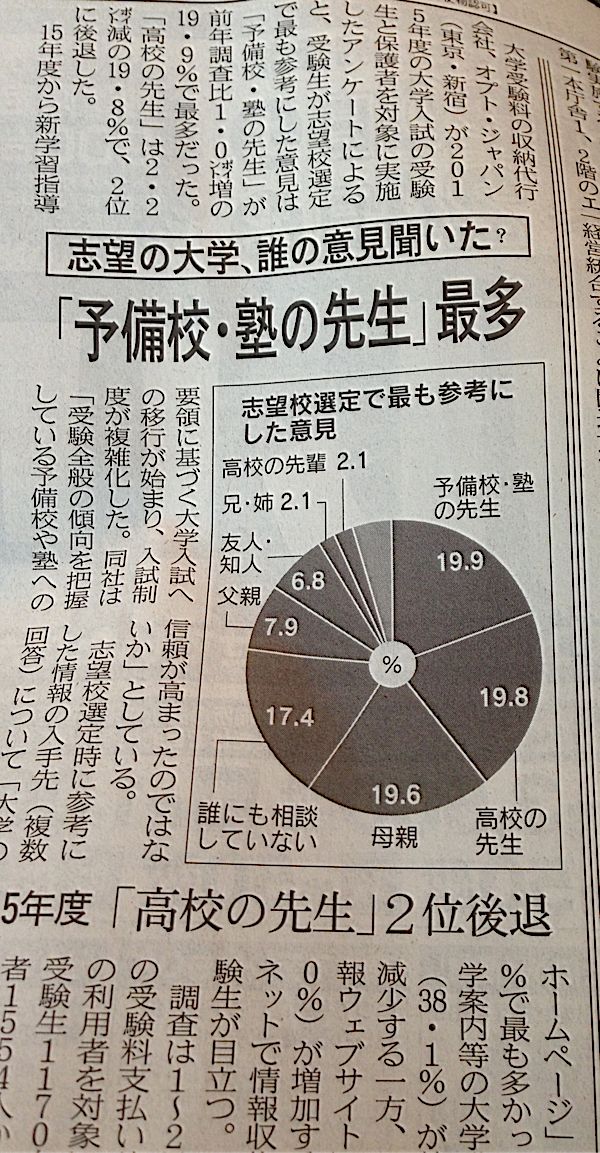

志望校の相談

受験料収納代行会社、オプトジャパンの調査より 私が高校生の頃にこの質問がされた場合、おそらく「誰にも相談しない」という答えが圧倒的に多かったのではないかと思う。 私自身も全く誰にも相談していない。親には「この大学とこの大学を受けるから」と告げて受験料をお願いしただけであるし、学校にも報告しただけである。高校の先生に適性や合格可能性の相談もしたことはない。情けないことに、ICUの教養を除けば、偏差値の上から4つという受け方をしたので学科も法律だったり、経済だったりする。 親に言われたのは、ICU(国際基督教大学、佳子さまの進学したところ、当時の最難関)だけは「茨城の田舎の人は誰も知らないからやめとけ」ということくらいである。 この調査でびっくりしたのは、1位と2位ではなく、ほぼ同じ比率で3位に母親が入ってきていることである。 私の母親は子供たちの進学先に全く関心を示さず、学校の進路面談に来たことは中高通して一度もない。高校で1番になろうが、県で1番になろうがさっぱり興味を示さなかった。意図的にそうしていたわけではなく、本当に子どもの成績とかはどうでもよいらしくて、自分でラジオの英語講座を聴いている方が楽しかったらしい。 ただ、弁当だけは必ず作ってくれて、模試の日は必ずおにぎり3つだった。当時はコンビニなんてなかったから、弁当必須で、いろいろ試行錯誤して腹持ちと頭の働きのバランスでそこに落ち着いた。そういえば、最近、手作りのおにぎりを見かけることは少なくなった。

2015.06.21

コメント(0)

-

女性でも稼げる時代

新卒で入った会社は同期が男子17名。女子は約40名くらい。早稲田からは2名だったのですが、そのうち1名の私が逸走してしおり、残りの1名がタイの現地法人の社長から日本に戻ってきたので帰国祝いにかこつけた同期会が開かれて、久しぶりに飲酒してきました。 ふだん、教室とテキストいう狭い世界に篭りがちなので、たまに国際経済の最前線の人たちの生々しい話を聞くのも研修ということでご容赦いただきたい。 南青山あたりも久しぶりに歩くと完全に異邦人になってしまいました。歩き慣れたはずの道だったのが地理感覚を失い表参道の駅から全く反対方向に歩いていました。 ふだん一滴もアルコールを飲まないうえに腹の調子もよくないのに大丈夫かと思いましたが、ワインを何杯グラスにつがれても空にでき、12時過ぎでも、ちゃんと足腰が立つので我ながら意外な感じです。 ところで、私が大学を出た頃は、女性はどんなに優秀でもいわゆる一般職しかなく補助的業務しかできずに給料も安かったのですが、現在は全く男女差別がなく、会社に残っている女性の人たちも管理職についていて高いお給料になっているようです。 そのかわり、女性の子連れ海外単身赴任があったりで働き方も変わってきています。 新卒で同基準で採用しようとすると、男子が女子にかなわないのは他の企業の知り合いからも異口同音に聞く話で、なかなか男子にとっては難しい時代になっているようです。 塾でみていても、男女差というのは、ほとんど感じません。男子の方が追い込みが効くかといえば必ずしもそんなことはありませんし、文理も男女差はほとんど感じません。直前期もぶるっちゃうのは一般的に男子の方です。 男子が勝るのは腕力ぐらいのもので、腕力が直接問われなくなった現在は女性の方が有利なのは致し方ないのかと。 ようやく酔いが醒めてきました。今日は体験があるので万全にして早めに帰ります。

2015.06.20

コメント(0)

-

大腸内視鏡で自分の体内を探検する

私はほとんど下痢や便秘になることはなく、下痢をしても放っておいて1、2日で元に戻ることがほとんどなのですが、今年は5月13日に下痢になってから、一ヶ月以上たっても便が固まらず、内視鏡検査を受けてきました。 辻中クリニックつくば。有名な辻中病院のつくば分院です。 3年前に痔でお世話になって以来2度目の検査です。院長先生が私と名前が似ていて妙な気分なのですが、消化器のお医者さんとしては信頼できるキャリアです。 大腸内視鏡検査は「痛い、苦しい」と言われますが、内視鏡を操作する人の技量にかなり左右されるらしく、こちらでは全く苦痛なく検査することができます。 先生と一緒に自分でも画像を見ていたのですが、診断は異常なしでした。ストレスで過敏になっているだけのようなのですが、症状が治まらないといっそうイライラしてしまうのがよくないんでしょうね。 とりあえず、ホッとしたので、よくなっていきたいものです。

2015.06.18

コメント(0)

-

坂東市での塾の方向性

当地にて塾らしきものを始めて10年近くが経とうとしています。 当初、目標というわけでないけれども意識していた塾がありました。(今もあります。) 当時は市内の中学生、特に成績上位者はほとんどの人が塾通いをしていて、優秀者は特にその塾に大量に固まっていました。 塾長先生もお会いしたことはないものの保護者から伝わるところによると熱い人のようで真摯な姿勢は敵方ながら尊敬を持っていました。 そんな状況下、無理して生徒を奪おうなどとすることなく、自然と私の塾の方にも生徒が集まってきました。あちらは当時、膨大な課題、夜遅くまでの学習を特徴としていたので、私の塾には「そんなには量はこなせない」、「学年1位だけど10時には寝る(1人ではなくて何人かそういう人がいました)」、あるいは「学年で2位なので、1位と3位のやつが行っているところには行きたくない」というようや生徒が集まってきて、まあ10人程度でも学力的にはなかなかの集団ができました。県の学力診断の塾平均が400点を超えた年もありました。 しかし。。。 いろいろ地域の環境が変わりました。 県レベルと比較したときの当地の優秀者の劇的な減少、数少なくなった優秀者の塾通い比率の低下、個別指導塾の乱立、お金が大好きな塾の乱立。(塾長はともかく経営者にとっては当たり前の話で非難されることは全くない、株式市場に上場してれば儲からなければ投資家から淘汰されます。) そんなわけで塾も以前の入塾時実力テスト360点、卒業時430点のような感じから、入塾時220点〜280点、卒塾時320点〜400点のような感じに変わってきています。 そもそも学校全体で直前期の実力テストで400点を超えられる人が極端に少なくなりました。 野球でいえば、既に実力の高い子を集めて高度な技法、戦術を教えて県大会優勝を意識するチームから、生徒がキャッチボールができないような状態で来ても、粘り強く、なだめすかしながら、基礎を反復し、なんとか県西大会は勝ち抜いて県大会でも恥ずかしくない勝負ができるチームにするという感じです。 以前と同じにやっていては生徒も保護者もついてきてくれません。 ただ、絶対に譲れずに守らなければいけないと思っていることは、生徒の所属する中学校に偏差値60以上の高校を受ける生徒ががほとんどいない、偏差値50以上の高校を受ける生徒もほんの一部という環境であっても「だいたいこの程度でいいや」、「ほどほどでいいでしょう」という全体の空気に合わせて、塾の方まで「この程度で十分」という方針にはしないということです。 数学の関数と図形なんかは相当にしつこく学習しますし、動点問題も多くの人が入試問題には反応できるようになります。 伸び幅という点に関しては以前より遥かに大きくなっているのは、なかなかおもしろいところです。まあ、基本能力はあまり変わっていないのかもしれません。正直なところ、塾が担う負担は以前と比べて著しく増大しています。

2015.06.17

コメント(0)

-

中学社会 速報 選挙権18歳以上に引き下げ

本日、選挙権を18歳に引き下げる法律が可決しました。 これは、中学社会科的には大ニュースです。 選挙権の歴史は、とにかくよく入試に出るところで、今回は70年ぶりの改正です。 先週、問題をやったところですが、嘘になってしまいました。 それにしても、センター試験の廃止、国立大学の人文系・教員養成系の廃止、縮小、農協組織の改革、集団的自衛権(これから)と次から次へと新しいことが決まっていきます。 数年前は何かにつけグタグタしていて、「決められない政治」と言われていたわけですが。政策決定のスピード感。実行力。決められる政治への転換。来年の参院選を経て改憲までいくのでしょうか。5、6年後には公民の教科書が全く異なった本になっているのかもしれません。

2015.06.17

コメント(0)

-

疑問詞 whatと中学生

疑問詞whatは今年の入試を見てもわかるように頻出です。このwhatに関して中学生に多い誤りは以下の2つです。 その1 What's do you want ? これを短縮形を使わずに書くと、What is do you want ? になってしまうので、誤りは明らかなのですが、中学生の場合、1年生の初めに「What's this ?」というのを身体に染み込ませすぎるので意外と「what's」と「what」の違いが曖昧なままになっている人が多いように思います。 その2 語句並べ替え問題で「あなたはどんなスポーツを好みますか。」という問題です。 What do you like sport ?(誤) ここでの正解は、what sport do you like ?です。 疑問詞でも、whatやwhichは単独で「何」、「どちら」という使われ方の他に後ろに名詞をとって「どんな〜」、「どちらの〜」という使い方をするのですが、ほんとに中学生はここが苦手です。 今年の入試でも、whatは英作文で2問出ています。 What day is it today ? (今日は何曜日ですか。」 What are you dong ? (あなたは何をしているところですか。) どちらも配点が高いのに正解率は低くなっています。 大人からみれば、「この程度のことが」というレベルですが、この程度のことができれば下妻一高、水海道一高に合格できます。県の平均正解率が2〜3割なんですから、一高だって、そんなに高いところに正解率はないのではないかと推測します。 3年生はもちろん、2年生や1年生にも強調してマスターしていきたい論点です。(県立入試合格対応レベルだとまさに「論点」なんです。)

2015.06.16

コメント(0)

-

海外交信

海外の古い友人と20年ぶりにメッセージをボソボソと延々と続けしまった。フエィスブックやっとくべきだったかな。 彼とは西宮の会社の寮で部屋が隣同士で会社の行きも帰りも一緒。一緒に神戸に配属されて、一緒に大阪に転勤になった。若いゆえ、毎日、仕事よりも、いろいろな探検にうちこんだ。お互いにお金が全くなくなるほど深く打ち込んだ。 その後、彼も会社を退職してニューヨークで化学会社を経営している。もう20年近く日本を離れている。 渡米してから、音信がなかったのだが、気にはなっていた。昨夜、ひょんなことから間に入った人がいて、会話が再開。神戸のあの餃子屋は、あのバーは、有馬温泉は、、、、とお互いに一日、一日のことををよく覚えてることに驚嘆するくらい。 スマホで同時性で、かけあいのようなやりとりで延々とというのは、あっちがニューヨークだと思うとレスポンスの速さが不思議に感じる。 早く寝る用事があったのだが、つい、つい。

2015.06.16

コメント(0)

-

茨城県立高校入試 満点者

2105年の茨城県立高校入試の科目別の満点者数を昨年と比較してみます。なお、全日制の総受験者数は2014年が21,624名、2015年が21,586名ですので、ほんの少しだけ減っています。2105年の科目別満点者、( )内は2014年国語39名(1名)、数学77名(14名)、英語91名(113名)、社会17名(45名)、理科18名(31名)。昨年は20,000人以上受験して1名しかいなかった国語の満点者が39名出ています。国語は記号選択は例年簡単なのですが、作文問題と記述問題があるため、なかなか満点がとりにくい科目です。数学の満点者も14名→77名と増加しています。この理由としては、大問8(2)が昨年に比べれば易しかったことが挙げられると思います。ただ、数学で90点を超えられた比率というのは2.13% しかなく昨年の1.45%からは向上したものの、相変わらず超高得点を狙うには難しい科目です。英語で90点を超える比率は今年が7.86%、昨年が11.64%だったので英語の方が高得点を狙えます。というか、入学試験は相対的な試験ですから、「英語が難しい~」と言っているようでは、上位校を狙うには、かなり厳しいと思います。早めに問題量の多さ、文章の長さに慣れてほしいと思います。「これだけで終わり?、つまんない試験だな」というくらいの水準になる必要があります。高校に入ってから、河合塾や駿台の模試を受けさせられることを考えると速く正確に読める力を身につけておくことは不可欠です。過去、塾でも英語の偏差値が70を超えるような人たちは例外なく、受験間際になると、時間を余らせて、ちょっと手持ち無沙汰になっていました。このところは、ほとんどの生徒が時間いっぱいでアップアップしています。 結局、原因をたどれば小学校のときの国語にいっちゃうんですけどね。塾でも国語の読解問題集が3ページにわたる場合も、ようやく最後まで読み切れるようになってきたところです。

2015.06.12

コメント(0)

-

県立入試分析 水戸黄門の樺太探検

今年の県立入試で、社会は全部で41個の解答欄がある。このうち、正解率が低い方から3番目が「間宮林蔵」(14.7%)である。茨城県つくばみらい市出身、江戸時代後期の幕府御用の探検家である。まあ、正答率は、こんなものでしょう。ここで最も多かった誤答が「徳川光圀(水戸黄門)」なのには笑ってしまった。もう、ずいぶん前に水戸黄門の放送は終了したはずであるが、それでも生徒には「全国各地に出かけた人」というイメージがあるらしく、「白紙は0点だから何か書け」と言われている受験生が苦し紛れに記入するとすれば、「水戸黄門」になってしまうのかなと思う。たぶん、平仮名で「水戸こうもん」あたりが一番多い解答ではないか。そもそも水戸黄門の漫遊記そのものが作り話であって、御三家の大名が全国各地を北から南まで徒歩で回って毎度危険な目にあいつつ悪代官を直接懲らしめるなどということはなかったのである。それとロシアが日本の近海をウロウロし始めるのは江戸時代でも水戸黄門よりあとの時代である。しかし、テレビや映画での水戸黄門は何度か船で津軽海峡を渡って松前(北海道南部)まで行っている。だから、もう一足伸ばして(一足という距離でもないが)、「水戸黄門がロシアに行った」という解答が多かったのだと思われる???なお、水戸黄門はテレビ版初期の東野英治郎がやっていたシリーズが圧倒的に優れていると思う。なかなか筋書きが読めずに水戸黄門が現場に駆けつけたときには善人がやられたあとなどということもあって、必ずしもハッピーエンドで解決せずというところが物語としては楽しめたのである。

2015.06.11

コメント(0)

-

朝型

授業前にM君が早朝に自宅勉強しているという話を聞いて驚いた。中学生で夜遅くまで勉強している人はけっこう多いが、朝の登校前にまとまった時間をとって勉強しているのは、あまり聞いたことがない。私も高校の1年と2年のときは早朝学習をしていたのである。3時半起床。4時から6時半まで勉強してから朝食をとった。高2のときは、毎朝、伊藤和夫先生の英文解釈教室をコツコツ積み上げていった。高3のときは寝るのは9時で変わらないのだが、朝、起きられなくなってしまった。そのため、週に2日程度は学校を休んで1日10時間くらい勉強した。何かの課題を徹底的にやつけるためには、かなり長い時間が必要だが遠距離通学だったため、通学の不真面目に関してはごめんなさいだった。一日、学校生活をしてくると心も頭も何かとゴタゴタ抱えて帰ってくる。身体も疲れている。朝、一日のスタートを自分の勉強で始められることの効果は想像以上に大きいはずである。私が学生時代、唯一成績の良かったのは、高校入試の直前を除けば、この超朝型の早朝学習をしていた高校時代だけである。一度、試してみたらどうかと思う。

2015.06.10

コメント(0)

-

大学のゼミのOB会の幹事をする

このブログを続けて読まれている方なら推測がつくかと思うのですが、子供の頃から、役員とか主将とか幹事とかはほとんどしたことがなく、そういう人たちの敷いてくれた道の上にただ乗るだけ、それなのに文句だけはつけるみたいな野郎です。そんな私が今回、諸事情あり大学のゼミナールのOB会の幹事を担当することになり、やってきました。OBには退職されて悠々自適の方から社会の枢要な地位の方、衆議院議員や地方自治体の首長までいらっしゃいます。私の専攻は「経済地理学」。ゼミ生は1期〜24期までで、私は16期生。大先輩は70歳手前、後輩は40歳くらいでしょうか。1期あたり17名程度といっても24期に渡れば会員は400名を超え、メールを出してとりまとめ、会計するだけでも一苦労でした。計画、連絡、交渉、調整、決定、実行。苦手とすることばかりがずらりと。が、今日、各年代の方々にお集まりいただいてなんとか活況のうちに終えることができて、塾生の合格以外では、久しぶりに達成感を味わうことができました。早稲田も悪くないですよ!大隈講堂政治経済学部 私が学生の頃は、この下側の部分(4階)までしかありませんでした。昔の面影を壊さぬ建築の配慮と技術に感心しました。私立大学というと大教室でサボってる印象がありますが、覗いたら少人数で勉強に打ち込む姿がありました。ちょうど塾の教室くらい。応援団の主将とチアリーダーが駆けつけてくれて校歌とエールをしてくれました。いい、おっさんたちが、すっかり学生に戻る。実はこういうことの最も盛んな大学は敵方の慶応義塾大学で、日本中といわず、世界中のあっちこっちで三田会というのが開かれているようです。

2015.06.07

コメント(0)

-

茨城県立高校入試平均点 2015年 速報

2015年の茨城県立入試の平均点が出たようです。県のホームページにはありませんが公開情報なので秘密資料というわけではありません。2014年との比較 (小数点以下2桁まで出ていますが、四捨五入します。) 2014年 →2015年英語 61.2 → 55.2 数学 53.7 → 55.4 国語 62.8 → 69.9社会 59.4 → 53.4理科 56.0 → 56.1五科合計 293点 → 290点社会と英語は難しくなりました。まだ点数しか見ていないので、中身の分析は改めてします。社会は、例年に比べ、手薄になりがちな世界史や世界地理で細かな問題が問われたこと、「間宮林蔵」などの当地区の教科書では載っていない人名記入があったりしたことが影響していると思います。(教科書とは別に県の歴史として当然知っておくべき。)英語は英作文のところで、題材が英語で書かれていたため、そもそも何を英作文していいかわからず白紙の人が、かなりいたのではないかと思います。昨年は「あなたのなりたい職業とそのために努力していることについて書きなさい。」と問題文そのものは日本語でした。それと、今年は語句問題の一部に難しい問題がありました。開隆堂の教科書も高校熟語がずいぶんと入ってきていて、どの辺までフォローしたらいいのか難しいところです。数学は大問8、空間図形の(2)が例年に比べれば易しかったこと、大問7は中央値と最頻値の知識があれば容易に完答(9点)できたこと、大問6の証明問題の記述が例年より短く済んで簡単だったことなどから、上位者がより高い点数を取れるようになったと思います。(もう少し平均点が上がってもいいはずというのが実感なのですが、それほどではないです。)国語は今年は苦手な人は救われましたね。全体平均が70点とは。これでは差がつきません。ただ、万が一こけるとシンドイです。理科は昨年並みで、ほどよい難しさです。 最高点は495点ということで、ほんのちょっとだけ負けました。(何年前と比較してるんだよという話ですが。) 塾としては、前のブログでも書きましたが秀英の結果から国語が非常に心配だったので助かりました。数学は県の平均点を大きく上回りました。自分でいうのもなんですが、教材がよいこと、とても粘り強く指導していること、出題がほぼ完璧に的中したことなどいろいろ重なったと思います。 45点~50点くらいの生徒を75点~85点くらいまで持ってくる数学指導のノウハウについては、ここ何年かで確立したように思います。暗記科目である数学に対して、英語は軟体動物のようで、なかなか難しいですね。下妻一高が数学の指導に傾倒するのも、大学受験でも指導上の効率がいいからなのかもしれません。違っていたら失礼。ふと、そんな気がしました。 今年の実力テストも今回の点数がメルクマールとして作成されていきます。中学校の平均と比較してどうか、ましてや定期テストがどうかという話ではないので、よくよく注意してください。

2015.06.03

コメント(0)

-

利根川

どうも信じられないのですが。利根川はけっして川幅の短い川ではありません。坂東から千葉県側にこうして渡っていた時代があったようです。いまでも、瀬戸内の島では車や自転車で船に乗り込み、そのまま別のところに上陸して仕事や通学などをしているところもありますが、しっかりしている船です。こんな木船に無理やりバス?を乗せちゃうとは驚きです。

2015.06.01

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1