2020年06月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

子どもを「物として」見ていないか? ~『2日で人生が変わる「箱」の法則 決定版』

僕が忘れられない自己啓発本といえば、「箱」の法則。人間関係でうまくいかないのは、自分が原因ではないかということに思い至らせてくれた本です。他の自己啓発本でも同じようなことは言われているのかもしれません。ただ、この本はとても分かりやすく引き込まれるストーリーで、自然と気づかされる仕掛けが、絶妙でした!そんな「箱」シリーズの決定版が、いつの間にか出ていました。『2日で人生が変わる「箱」の法則 決定版 人間関係のモヤモヤを解決するために』(アービンジャー・インスティチュート、祥伝社、2017、1700円)この本のオビには、「職場、夫婦、友人、親子関係。 すべての悩みが解決する!」とありました。まさに、そのとおり。ストーリーの登場人物と同じ感情を経由しながら、「箱」の法則についてわかりやすく学べる!本当に、勉強になります!!ストーリーは『自分の小さな「箱」から脱出する方法』第2弾を10年ぶりに新しくしたもの。ただ、僕の場合、第2弾を読んだのがかなり前なので、もうすっかり忘れていました。なので、とても新鮮に、楽しく読めました。やはり、「箱に入っている」という比喩が、秀逸。印象的なこの比喩は、とても記憶に残ります。今回の決定版は、「まとめ」のような形で図解がついていて、それによって「ふむ、こういうことか!」とさらに「箱」の法則の理解を固めることができました。ストーリーで特に印象的だったのは、嫌がって逃げる子どもに対する接し方の場面。ネタバレになりますので、文字色を反転させて書きます。「靴を脱ぐ」という場面です。後々の解説で、そのことについて、次のように書かれています。====================・「私が靴を脱いだことは、ジェニーの世界にともに身を置くということであり、 そして、それこそがここで私たちがしようとしていることなのです。」(p212)====================この本では、相手をどう扱っているのか、という自分自身のスタンスが、しつこいほど、問われます。まさに、それこそが、人間関係の要諦なのです。「人として」の対義語として、「物として」という言葉が、よく出てきます。相手を「物として」扱っているのではないか。この表現に、僕は喉元に刃物を突きつけられた気になります。直接的に、ぐいっと自分に迫ってくる言葉です。先ほどの解説の後に続く台詞をまた少し、引用しましょう。====================・「子どもたちの苦難を一緒に体験することは、(略) 彼らの心が敵対的にならないようにするのを助けてくれる」(p213)====================大人が子どもと敵対的になってしまうとき、もしかしたら、子どもを物として扱っているのではないか?そんなことを振り返らせてくれる本です。子どもと接するすべての方に、強く、おすすめします。子どもを「物として」見ている、というのは、つまり、「箱」に入っている、ということですが、この本の中ではお互いに「箱」に入っている状態から抜けられなくしている図式も、紹介されています。「共謀の図式」です。(p314など)====================・共謀の図式は、箱に入っている人が他人をそれに反応して箱に入らせてしまう・私たちが箱に入っているとき、全力で相手に勝つ必要がある・互いに相手がしている自己正当化の理由を与え合っている・私たちが箱に入っていて、自分がもっともだと思う必要がある場合、(略) 正当化されることが最優先される。(p315)====================今まさにこれに当てはまることを経験している人は、ぜひ、この本を読んでみてください。最後に、「誰かに変わってほしいなら」というところを、引用します。====================・第一にすることは、なぜ変わってほしいのかを考えることだ。 自分の利益のためなのか、あるいは相手のためになるからか?・相手から話を聞いて学ぼうという気はあるか?(p321)====================自分のこととして受け止めざるを得ない本書のストーリー、あなたは果たしてどのように受け止めるでしょうか。ちなみに僕が「箱」の法則の本についてブログに書いたのは、12年前。(▼人生を変える本『自分の小さな「箱」から脱出する方法』)あれから、12年・・・。12年間、僕の頭の中に残り続けた「箱」という言葉。やはり、すごい、インパクトをもった言葉です。

2020.06.29

コメント(0)

-

ディズニー公式プログラミング学習ゲーム「テクノロジア魔法学校」

なんと、あの「ディズニー」から、プログラミングの新しい教材が出ています。小学校で主にされているビジュアルプログラミングではなく、本格的にコードを書いて、ゲームを作るもの。ゲーム作成だけでなく、ホームページ作成やアート作りも進めていくようです。無料体験でちょっとやってみましたが、非常によくできていると思いました。JavaScriptでゲームを作る際の初歩を学べました。▼ディズニー公式プログラミング学習ゲーム「テクノロジア魔法学校」かなりよくできているだけあって、定価はかなり高いですが、いろいろと割引サービスはあるようです。ゲーム作りの本格プログラミングに興味のある方は、無料体験だけでも、してみては?インターネットにつながるパソコンで、ブラウザから動作する本格的な教材です。P.S. エクセルでゲームプログラミングをする本も便乗して宣伝。▼エクセルで作ったゲームを解説してみた。 〜プログラミングのしくみとゲーム作り〜 Kindle版

2020.06.28

コメント(0)

-

マンガルポ『49歳秘湯ひとり旅』

このブログは「きょういく」ユースフルです。おおむね「教育」の記事が多いです。しかあし!たまに「今日行く?」というお出かけ情報が混ざります。そういうわけで、今回は「教育」ではなく、「今日行く?」のほうです。(^^;)とはいえ、コロナですので・・・僕は温泉が好きなのですが、旅行に行けず、せめて温泉の本でも、と・・・手に取ってみたのが、『49歳秘湯ひとり旅』。『49歳、秘湯ひとり旅 』(ソノラマ+コミックス) (松本英子、朝日新聞出版、2020/3、990円)これが、思いがけず、ぐっとくる良さでした。昭和の情緒たっぷり。紙上で旅情満喫。温泉好き、特に秘湯好きにはたまらない!!構図がうまく、白黒マンガなのにまるでカラーのように、各温泉の魅力を堪能できます。自分も行ってみたくなりますよ!上の画像では、オビが映っていませんが、オビにあるのは。(オビ画像は、リンク先商品取り扱いサイトより)ちなみに、本の裏側のオビには、「旅と温泉愛がぎゅっと詰まったコミックエッセイ」と書かれています。僕はこの本の中の、大洞窟風呂で一人でぼうっとしているシーンが、特に好きです。(熊本県弓ヶ浜温泉)(画像は、著者が泊まった温泉宿の公式サイト(大洞窟の宿 湯楽亭)より)日常を忘れ、温泉旅行に行っている気分になれるこの本、いまの時期に、いかがですか?

2020.06.27

コメント(0)

-

「みんな違ってみんないい」を毎日の掃除時間に実現する『魔法の掃除』

『「魔法の掃除」13ヶ月』を読み終わりました。『「魔法の掃除」13ヵ月』 / 平田治(リンク先は、中古本。現在価格240円)『子どもが輝く「魔法の掃除」』の続編です。『子どもが輝く「魔法の掃除」—「自問清掃」のヒミツ 』(平田 治)【中古】「自問清掃」に取り組んでいる学校の様子、子どもたちの様子を、月ごとに分けて詳しく紹介している本。この本の中の子どもたちは、本当にスゴイ。「自問清掃」では、「みつけ玉」「がまん玉」などを磨くことが目指されます。子どもたちは、具体的な持ち場や役割を指示されなくても、自分から仕事を見つけ、黙々と取り組みます。そしてその中で日々反省し、他の子どもたちのいいところを見つけ、もっとよくなろうと成長意欲を燃やしているのです。その中で特に印象に残ったのが、次の箇所です。====================・「自問清掃」においては、進度や効率が度外視されていますから、その子らしさが発揮されやすい。 教室で寡黙な子が「がまん玉」をよく磨けていると憧れの的になったり、落ち着きのない子がじつは次々に仕事を見つけたり、勉強のできる子ができない子を評価して掃除の目標にしてしまったりと、とにかくみんな違ってみんないいことになる。(p191 「三月 理念と実践と」より)====================金子みすゞさんの詩で有名になった「みんな違って みんないい」を、思いがけず掃除の本で拝見しました。たしかに、掃除は毎日ありますから、そこで「みんな違って みんないい」が実感できるといいなあ、と思いました。授業ではないので、いわゆる「学校の勉強ができるかどうか」というモノサシとは別のモノサシで活躍できる子が増えるのは、納得です。僕は、「この世界には数え切れない たくさんのものさしがある」という歌詞の歌が好きなのです。(中山真理 作詞・作曲「Great Power」 ▼東京書籍の教材ショップで試聴可能)最後に『「魔法の掃除」13ヶ月』の最後の方から一言だけ、引用します。====================・掃除のように毎日継続して行なわれ、短時間で無理がかからず、体験を通して学べるような場は、他にはない(p194より)====================毎日の掃除の時間の意味を改めて考え直すことができました。

2020.06.26

コメント(0)

-

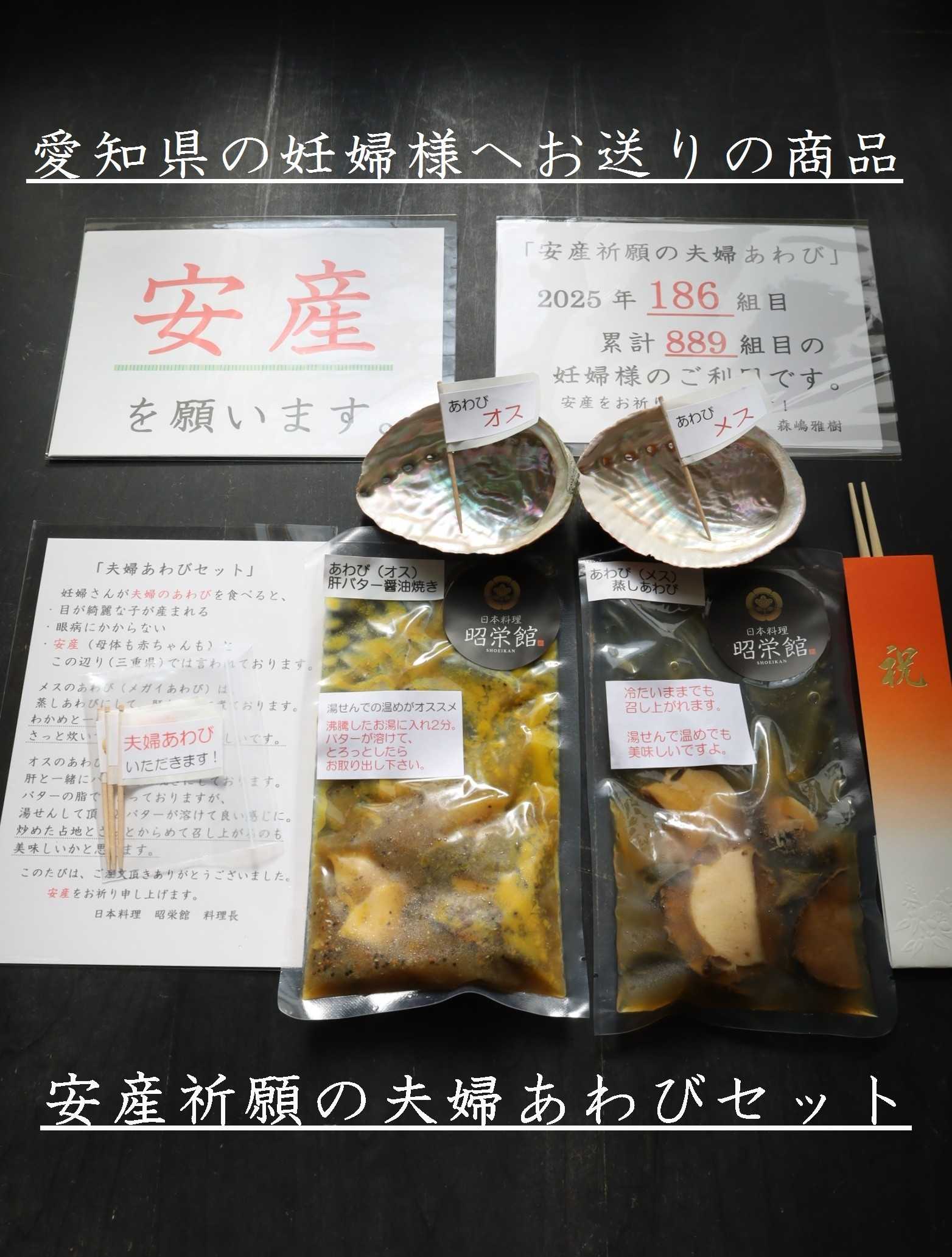

『うちの子はADHD』のリュウくんの進路

前回ご紹介した2冊の本の著者「かなしろにゃんこ。」さんが、今年になって、あるメルマガに寄稿されていました。その中で、マンガの中にも出てきたご子息のリュウくんの進路を具体的に語っておられます。マンガを読まれた方は、ぜひ、こちらもアクセスしてみてください。▼【レデックス通信】 いい意味で"諦める育児"で、反抗期も親子で笑い合えた (レデックス株式会社 2020.2.28メルマガ記事(Webで誰でも閲覧可能))『漫画家ママの うちの子はADHD』 (こころライブラリー)(かなしろにゃんこ。、2009、講談社、1540円)↑第1作(上掲書)では小学生だったリュウくんが、もう21歳! 無事就職をされたそうで、メルマガ記事を大変興味深く拝読しました。レデックス株式会社さんは、発達障害のアセスメントやトレーニングに関するアプリを開発されており、僕もずいぶん以前からお世話になっています。メルマガは無料で購読できますので、興味を持たれた方は購読してみてくださいね。今回ご紹介した記事はマンガ家さんの寄稿だけあって、メルマガの途中にマンガ画像が。メールだと画像へのリンクをクリックしないと画像が見られませんでした。Webで読むと、最初から表示されていて、読みやすかったです。画像付きメールを受信する設定にすれば、いけるのかな?そのあたりは不勉強でわかりませんでした。(関連する過去記事)▼ADHDの理解のために、マンガ+専門家による解説の『うちの子はADHD』(2020/2/17)

2020.06.25

コメント(0)

-

『うちの子はADHD 反抗期で超たいへん!』『発達障害 うちの子、将来どーなるのっ!?』

昨日のブログで「通級」が舞台のマンガを紹介しました。▼舞台は通級教室! ~マンガ『みんなが輝くために』 そのつながりで、発達障害がテーマのマンガのオススメをさらに挙げていきたいと思います。過去にも紹介した『うちの子はADHD』。▼ADHDの理解のために、マンガ+専門家による解説の『うちの子はADHD』(2020/2/17)↑の前作がよかったので、シリーズ作も注文して読みました。『うちの子はADHD 反抗期で超たいへん!』 (こころライブラリー)(かなしろにゃんこ。+田中康雄、講談社、2017、1300円)僕は小学校の教諭ですが、将来像や進路のことはすごく大事なことだと思っています。経験年数が長くなると、教え子が成人していろいろな進路に進んでいるという情報を見聞きするのですが、若い人だと想像が行き届かないかもしれません。こういった本は、小学校卒業後のことが具体的にイメージできるので、保護者だけでなく、小学校の先生方にも、オススメです。ADHDの子どもの思春期の親子バトルを描いた本というのは、なかなかありません。親本人がマンガにしているので、伝わってくるものがすごく強いです。子どもの特性を理解することにも役立つし、大人の関わり方にもいろいろあることが分かります。専門家の田中先生の解説はこの巻でも端的で分かりやすい。全15ページ。Q&A形式。とても分かりやすく、勉強になります。たとえば、次のようなアドバイス。====================・子どもを責める前に、むしろ 「彼らが失敗してしまうような状況をついついセットしてしまった僕たちの問題」 と反省して、修正案を呈示したほうが 平和的に解決できる可能性が高い(p128より)====================本当にそうで、子どもを責めても何も状況が変わらずかえって悪化することが多いので、指導や支援を考え直すほうが、よほど生産的なことが、よくあります。子どものことを考えたよきアドバイスが目白押しでした。巻末には周りの子に特性を理解してもらうための「○○通信」のフォーマットもついています。同じ著者の次のマンガも、オススメ。『発達障害 うちの子、将来どーなるのっ!?』 (こころライブラリー)(かなしろにゃんこ。、講談社、2012、1400円)反抗期編よりも前に出ていた本。著者が自分の子が思春期を迎える前に、高校や大学、会社や当事者の会などに取材をした、ルポマンガです。マンガなので分かりやすく、当事者の気づきや支援者の勉強につながると思います。将来への不安は、知らないことで増幅するもの。知ることで、不安や心配が軽減されるなら、知っていくことが大事なのではないでしょうか。マンガの中で著者が保護者の立場で自分の子のことを相談されています。そこで返ってくるアドバイスが他の子や他の家庭で当てはまることも、多いと思います。たとえば、マンガの中の会社訪問では「ADHDの人は自分の好きなことを教える能力は高いんですよ。 家電売り場の接客などなら 知っている知識で仕事ができます」と教えてもらっています。(p71)こういう具体的なアドバイスが、本当に貴重な情報だな、と思います。成人の当事者の方にも取材されていて、たとえば次のようなセリフなどが収録されています。「発達障害のない人と比べて能力の差で落ち込むことはありますけど 要は 長所と短所の差が激しいだけって 思っています」(p130)なるほど、と思い、とても勇気づけられました。いろんな仕事を経験したなかでの当事者の気づきをまとめた「ADHDの人の仕事体験」の章は、特に良かったです。

2020.06.21

コメント(0)

-

舞台は通級教室! ~マンガ『みんなが輝くために』

通級の本って、少し前まではほとんどなかったんですが、少しずつ本が増えてきました。通級担当としては、うれしい限りです。ニーズはどんどん高まっており、全国の通級担当者はどんどん増えています。それでも通級候補の児童・生徒全員が通級指導を受けられているわけではありません。「通級」についてまだまだ知られていない地域も残っていると思います。通級について知っていただくために、うってつけだと思ったのが、マンガ『みんなが輝くために』です。現在は、第1巻だけ出ていますが、続くようですので、第2巻も楽しみです!『みんなが輝くために』第1巻(原作・著: 梅田 真理、マンガ:河西哲郎、学びリンク、2019/12、税別800円)▼公式サイト====================■内容紹介(公式サイトより)本書は、ある小学校の通級指導教室を舞台に、学習障害などの発達障害のある子どもたちが抱える学校生活や日常生活での困りごと、指導方法などをマンガで分かりやすく紹介しています。原作・著者は発達障害教育、特別支援教育に明るい宮城学院女子大学の梅田真理教授。実際現場で発達障害の子どもたちと関わってきた経験から、子どもの困り感や保護者の不安、担任教諭の戸惑いなどをリアルに描いています。梅田真理教授による解説・Q&Aも収録しています。====================特別支援教育の分野で以前からご活躍されている梅田真理先生。通級をよくご存じの先生が内容を考えられているので、間違ったことは書かれていないという安心感があります。通級指導がマンガで読めるのは、この本が初かも?やはり、マンガはいい。ちなみに、LD・ADHD・ASDなどのテーマでは、それぞれマンガの名作がすでにあります。「通級」も、もちろんその中で出てくることもありました。でも、「通級」自体がテーマというのは、初めてだと思います。(関連する過去記事:こちらのマンガもオススメです!)▼読み書き障害がテーマのマンガ『ぼくの素晴らしい人生』がおもしろい(2018/10/21)▼コミックエッセイ『うちの子は字が書けない~発達性読み書き障害の息子がいます~』(2017/8/7)▼ADHDの理解のために、マンガ+専門家による解説の『うちの子はADHD』(2020/2/17)▼ アスペルガー父によるこだわりの子育てが魅力的なマンガ『プロチチ』(2020/1/13)▼『光とともに・・・』の未完のラスト2話が、雑誌掲載 (2016/2/28)▼『海ちゃんの天気今日は晴れ』 ~いわゆる「大変な子」を含めた学級指導の一例として(2013/5/7)

2020.06.20

コメント(1)

-

いろいろな「家族」があることが分かるマンガ『透明なゆりかご』

いろいろな「家族」がある。休校中の家庭での過ごし方、休校明けの登校において、このことを考えないわけにはいきません。ただ、漠然と「いろいろな『家族』がある」と思っていても、その具体的イメージがどれだけ描けるか。そうでないと、「家族」にとってむちゃな要求をしてしまうことにもなりかねません。教員の「家族」に関する理解、それは、自分が育ってきた家族が基準になるでしょう。比較的、愛されて育ってきた方が、多いのではないでしょうか。そこに、これまで自分が出会ってきた「家族」の幅が、加わります。いろいろな家庭があることを知っている人は、教職員であれば大規模校での担任歴が長い人かな?いろいろな家庭背景があることを知ることは、とっても重要!!けれど、経験年数が浅い若い先生方には、はっきりしたイメージがわかないかも。学校に長く勤めていると、本当にいろんな家族があり、家庭背景が様々であることに、びっくりします。「いろいろな『家族』がある」ことを知るために、オススメのマンガがあります。「家族」が生まれる、そのスタートに立ち会えるマンガ。『透明なゆりかご』『透明なゆりかご』(1) (KC KISS) [ 沖田 ×華 ]【電子書籍】産婦人科で生まれゆく命、消えゆく命。捨て子、DV、虐待等、非常に重いテーマも扱われます。妊娠・出産を喜んで受け入れられる家族ばかりではありません。「ひとの きもち」「ひとの いのち」「いきると いうこと」について、非常に考えさせられます。様々な家族に寄り添い、気持ちを共有しようとする看護師見習いが主人公。知識も経験もなかった高校生の時の著者。様々な「事情」に出会い、親が育ってきた環境も様々、いまの生活も様々であることを知り、「問題」だと思えることも、一概にはだめだと言い切れない、そうせざるを得ないこともあるんだということを知る・・・。丁寧に紡がれるエピソードの数々から、いろいろなケースがあることが分かります。読者も、主人公と一緒に、家族の多様性について、学んでいける、名作です。基本的に読み切り形式なので、1巻から読まなくても大丈夫。オススメは、2巻と7巻。『透明なゆりかご』 2巻 KC KISS / 沖田×華 【コミック】====================いのちと家族の物語。いろいろなケースについて知り、深く考えさせられます。どの話も救いのある終わり方で終わっていて、自信を持っておすすめできる巻。====================『透明なゆりかご』 7巻 Kiss Kc / 沖田×華 【コミック】====================この巻は特に、さまざまな家庭があることが分かり、とても勉強になります。教育や福祉に関わる人たちに特におすすめ!====================過去には、NHKでテレビドラマにもなりました。こちらも非常に評価が高かったようです。▼NHKドラマ『透明なゆりかご』公式サイト未読ですが、小説版もあります。こちらは上下巻。『小説 透明なゆりかご』 (上) (講談社文庫) [ 橘 もも ]勝手に完結していると思い込んでいましたが、マンガは現在8巻まで刊行されていて、まだ続くようです。新刊が出るのを、楽しみにしています。

2020.06.14

コメント(0)

-

【休校期間お役立ち情報】その15 休校後の制約を、「だからこそこの1回を大切に」に変える

通級の巡回指導が再開し、巡回校に再び行くようになりました。尊敬する音楽の先生に、「音楽の授業、しにくくないですか?」と尋ねました。「歌う回数は制限するように言われています。」とのこと。「だからこそ、1回1回の歌を大切にするよう、子どもたちにあらかじめ指導し、イメージを持たせてから、初めて歌わせています。」と言われていました。コロナ後の制約を、子どもたちの意識の高まりにつなげる。1回の歌にかける、子どもたちの気持ちが、以前とは変わってくる。「なるほど。そういう考え方、いいですね!」とお話ししました。吹奏楽をしていた頃の、「一音入魂」という言葉を思い出しました。機会が限られていると思えば、その分、魂を込めて、その1回を大切にする。現状では、歌以外にも、いろいろと制限がかかっています。登下校、集会、朝会、座席配置、会話、学び合い、給食、掃除、運動・・・。「これはだめ」「あれもだめ」に、教員も子どもたちも、ストレスがたまっています。→「だからこそ、1つ1つを大切に・・・」かけがえのない仲間たちとの時間を、本当に大切に、過ごしてほしいと思います。

2020.06.13

コメント(0)

-

今の教育全体を考える ~『教職研修』6月号

『教職研修』という教職員向け月刊誌を知っていますか?◆◆教職研修 / 2020年6月号(教育開発研究所、1100円)管理職や管理職試験を受ける人を対象とした雑誌です。僕は管理職になるつもりはないのですが、中身に惹かれて買ってみました。内容は意外にも(?)、非常に充実していました。驚きました。今日の教育的諸課題を総合的に扱っているほか、教育以外の分野の知識も。それぞれの第一人者の寄稿を集めているので、非常にお得感があります。学校全体、教育全体のことを考えたい人にとっては、よい雑誌だと思います!堅苦しくなりすぎず、朝ドラ「エール」の話が出てきたり、一般の興味関心が強い事柄を話の枕にもってきたりと、読みやすく興味を引かれる文章が多かったです。子どもたちに話をする際のネタとしても、重宝するのではないでしょうか。せっかく話をするのであれば、タイムリーで面白く、役に立つ話をしたいものですからね。====================『教職研修』6月号で僕が特に印象に残った記事■「やまゆり園」事件から私たちは何を学ばなければならないか 奥田 知志(認定NPO法人抱樸理事長)とても悲しい事件でしたが、この事件の背景にあるものをしっかりと見つめ直さなければいけないと思いました。巻頭にふさわしい内容でした。■特別なニーズがある子どもたちの評価の注意点は◆大西孝志朝ドラ「エール」の主人公小関氏に言語障害(吃音・どもり)があったことを初めて知りました。■対話で探る「働き方改革」のミライ 先生にしかできないことにもっと集中したい◆妹尾昌俊 ■Society5.0時代の資質・能力を育成するプログラミング教育・STEAM教育 日本でのSTEAM教育の普及促進活動◆井上祐巳梨 ■@教育相談室――子どもの「今」「これから」に寄り添った支援 ゆっくり関係性を再構築する◆坂下たま子■全国一斉休校要請を受けて③――「全国一斉休校要請」で見えた課題は====================雑誌の詳細は↓▼出版社公式サイト「教職研修2020年6月号〈特集:新学習指導要領下の学習評価・テストは どうあるべきか〉」

2020.06.07

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1