2020年11月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

ヒフミヨイ『ゆる仏道』

ヒフミヨイさんの『ゆる仏道』というコミックエッセイ本があります。 『ゆる仏道』 (コミックエッセイの森)(ヒフミヨイ、イースト・プレス、2019、1100円)オビの言葉は、「もっと 気楽に 生きられる」。生きづらさを感じる人に贈る心を軽くするための仏教解説マンガです。実はヒフミヨイさんの夫が、「悟っている」らしいのです。いわく、「夫は今を楽しんでいる」「夫は何か諦めている」(p27より)うーむ。「悟り」をここまで分かりやすく語った本があっただろうか。夫を描くだけでなく、ブッダを描いた場面もあるのですが、その場面では「中道」の説明があり、少々専門的な印象がしました。中道とは、「2つのものから離れて 矛盾対立を超えること」だそうです。(p59より)この説明を読んで、平行読書で読んでいた坂本龍馬のエピソードが重なりました。坂本龍馬はまさに矛盾対立を超える行き方を具現化した最も有名な人物の1人だと思います。同時に、自分を振り返って、以下に1つのことにこだわっているかを反省します。本の後半は、ブッダの教えのかなり核心的なところにもふれている気がします。p92の「幸せを願う言葉」の紹介は、非常に僕の心に響きました。====================「自分を含めた生きもの全ての幸せを願う言葉を念じると 幸福を感じやすくなる」「私が幸せでありますように 私の親しい人が幸せでありますように 生きとし生けるものが幸せでありますように 私の嫌いな人が幸せでありますように 私を嫌っている人が幸せでありますように 生きとし生けるものが幸せでありますように」(p92より)====================詳しくは「慈悲の瞑想」で検索してみてください。仏教の極意である「般若心経」についても、分かりやすく解説されています。「般若心経ロック」というのがあると、この本で初めて知りました。現代語訳の出だしが、「超スゲェ楽になれる方法を知りたいか?」らしいです。(p103より)めっちゃ親しみやすい!今は本当にいろいろなのがありますねー。(関連サイト)▼『般若心経』をロックな言葉で現代語訳!超スゲェ楽になれる方法って?(grape編集部 公開:2015-10-06 更新:2015-10-07)調べてみたら「般若心経ロック」以外にもいろんなアレンジが作られています。う~む、何でもありだなー。般若心経を持ち帰った玄奘三蔵もびっくりだ。最後にp121から。「良いも悪いも 表裏一体 持ち合わせた特質の 悪い所だけではなく 良い所も 見出すようにすれば 気質の違うそれぞれが きっとハッピーに!」幸せは考え方次第。「落ち込むこともあるけれど、私は元気です!」と言えるようになりたいです。

2020.11.29

コメント(0)

-

全校生への人権講話「ウイルスによる不安からくる差別に気をつけよう」

人権集会の締めくくりに、5分だけ、全校生に話をさせてもらいました。内容を1ヶ月前くらいからずっと考え続けていて、資料も集めていたのですが、結局当日の朝に読んだ新聞と、当日の朝に思いついたことを半分入れ込んで、半分アドリブで話をしました。以下が、内容の要旨です。半分アドリブだったので、どんな話をしたかまとめておきたいと思い、今朝入力したものです。せっかくなので、一部を隠した状態で、お見せします。(イメージイラスト:イラストACより。集会で見せたものとは異なります。)↓の中の< >は、子どもたちに見せたものです。小学生の集団にまとまった話をするには、何か見せるように心がけています。====================・人権というのは少し難しい言葉ですね。人の気持ちを大切にするとか、人を大切にするということです。この人権集会を通して、みんなはそのことをしっかり考えられたと思います。・さて、先生からは、この情勢なので、ウイルスに関係した話をしたいと思います。<今朝の地元紙の一面>・先生の家では○○新聞をとっています。これは、今朝の○○新聞の一面です。みんなの教室にも毎日届いているかな。僕はコレを読んでびっくりしました。記事を読むと、「○○○」という、○○市(学校のある市)の隣の地域が書いてあったからです。鳥インフルエンザが○○○で出たのか!とびっくりしました。 しかし、よく読むと、「2004年に○○○で出た」と書いてあって、今のことではなかったのです。それを、パッと読んで、すぐに反応して、「え?近くで出た?こわい!」とパニックになってしまったのです。 こんな風に、ニュースや新聞にすぐに反応して、間違ったことを信じて、他の人に広めてしまうことがあります。みんなよりも、大人の人のほうが、ニュースを気にしているので、大人のほうがまちがったことをしてしまうかもしれません。君たちには、自分が差別をしないだけではなく、もし周りの人が不安になりすぎて差別をしていると思ったら、 「それは本当のことか、たしかめた?」 「だれかを傷つけることになったらいけないんだよ」と教えてあげてほしいと思います。<「3つの感染症」のスライド>・春に3ヶ月くらい学校が休校になりましたね。これは春のコロナ休校の頃に日本赤十字社が説明していたものです。 「3つの感染症はつながっている」感染症というのは、人から人にうつる病気という意味。 「病気」→「不安」→「差別」→・・・ 赤十字社は、「病気だけでなくて、不安も、差別も、人から人にうつる。だから気をつけないといけない」と言っていました。<「差別・偏見をなくそうプロジェクト」ポスターの1枚目>・「新型コロナウイルス」がはやりだして、差別や偏見をする人が出てきました。これは、「差別・偏見をなくそうプロジェクト」というところが出しているポスターです。 字が小さくて見えないと思うので、先生が読みますね。 「きみのやさしさは、ウイルスとたたかう力になる。 (以下、略)」<ひ・み・つ>・最後に、○○○○(勤務校の名前)から、キーワードをまとめてみたので、見てください。 (紙を開いて順に見せる) 「人に親切にすることで、自分も元気になるし、○○○○になるし、○○○○になる」これで話を終わります。====================この話をまとめるにあたり、多くの資料や記事にお世話になりました。感謝申し上げます。ブログの過去記事にもこれまでの情報収集の段階での記事を載せています。よろしければご覧ください。↓コロナと人権 (2020/11/23の日記)「新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト」 (2020/11/9の日記)

2020.11.28

コメント(0)

-

『続 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』

昨日の続きです。小学校でのオンライン授業についての本のパート2をご紹介します。『続 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』 (堀田 龍也・樋口 万太郎 編著、学陽書房、2020/8、1870円)続刊だけに、その後の疑問・質問に答えるフォローがされています。冒頭部分では、関連する文科省通知なども引用されており、根拠が明白になったり、疑問がすっきりしたりしました。具体的な取組については、いろいろな先生方が寄稿されているだけあって、かぶる部分もあったのですが、そんな中にもキラリと光る取組が散見されました。特に、コロナ禍での音読の取組は、かなり気を使うところだけに、参考になりました。(例えば、音読の動画を各自で撮影して交流し、他者の音読から得た気付きを生かして自分の音読動画をアップデートする取組。同書p15)ほかにも、次のようなことが書かれていたのが、印象的でした。「子どもたちは自分たちで学ぶ量や時間に軽重をつけていました。 教室の授業ではできないことです。」(p17 樋口 万太郎先生より)休校中だからできたことも、あったのかもしれないなあ、と改めて思いました。また、学校での学習も、子どもたちが自分で学ぶ量や時間を決められるスタイルにどんどん変わっていけるといいな、と思いました。保存版の資料だと思ったのが、「ざっくりどんなツールがあるか、使えるか知っておこう」のところ。主要な情報が、全6ページに、サクッとまとめられています。付箋を貼っていつでも参照できるようにしておきたいと思いました。その中のp37には「様々な学習管理システム比較表」も含まれています。僕のよく知らないツールもあり、「いろんなのがあるなあ」とびっくりしました。休校中の課題として悩ましかったのは、小1への課題の出し方でした。この本には「1年生でもできるオンライン授業」として、体育の「体つくり」からオンライン授業を始める例が載っていました。子どもたちが各家庭にいながら、先生のポーズをまねして自分の写真を撮って送るものです。想像しただけで、ほほえましいものを感じました。(p75)最後に、僕が大事だと思ったフレーズを紹介します。「オンラインでどんなによいコンテンツがあっても丸投げでは進まない」(p120 座談会の中での田中啓介先生の発言より)本当にそうだと思います。コンテンツやツール、取組の事例などはこういった本で知ることができますが、軌道に乗せるのは並大抵ではありません。本書に掲載された事例の裏側にある苦労がしのばれました。昨日同様、この本についても、目次を転載しておきます。=========================【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 「withコロナ時代」とオンライン授業(対面授業とオンライン授業の「ハイブリッド」を目指す /これからのオンライン授業の位置づけ /学習指導要領が求める資質・能力とオンライン授業 /withコロナの授業とは /教室の授業⇔オンライン授業になるためには /withコロナの授業を受けた子どもたちの感想)第2章 みんなでやってみよう!オンライン授業のはじめ方(オンライン授業で把握したい子どもの状況 /学年に合った取り組み方を考えよう /オンライン授業1日の時間割例 /既存コンテンツ・プリントでもOK /はじめる前に校内の状況把握をしよう! /市区町村内の様子を知り、仲間を増やそう /ざっくりどんなツールがあるか、使えるか知っておこう)第3章 みんなで無理なくはじめられるオンライン授業!(学校ホームページを活用した取り組み /学習動画を作成・発信する取り組み /学習支援ツールで子どもとつながる・学ぶ取り組み /教職員のスキルアップにつなげる取り組み /端末を貸し出す取り組み /教育委員会によるオンライン学習への取り組み)巻末座談会 オンライン授業をどう広げるか?=========================教員以外の立場からの寄稿もあり、こちらも前作同様、とても参考になると思いました。忙しい中、こういった情報をまとめてくださった先生方に感謝です!

2020.11.25

コメント(0)

-

『やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』

前から気になっていた本が、なんと地元の図書館にありました。『やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』(樋口 万太郎・堀田 龍也 編著、学陽書房、2020/6、1870円)予想以上に中身が充実していました。小学校でのオンライン授業の参考資料としてとても役立つものになっていました。コロナ禍初期のオンライン授業の取組がまとめられ、6月にスピード出版されたものです。休校中の取組だけに、各家庭にどういう手順でどういう案内を出し、どういう協力をしてもらったかも記載されています。そのため、バツグンの参考資料になっています。僕の勤務市では1人1台タブレットに伴いMicrosoftのTeamsが導入されたのですが、休校中にTeamsを使って子どもたちが各家庭から「やってみたチャネル」に投稿する取組がこの本に載っていて、とても参考になりました。(同書p46 2年生の取組)Teamsの例で言うと、保護者には「LINEのようにスマホでも使えます」という敷居を下げる説明が事前にされていて、「なるほど。確かに、こういう説明があると、使ってもらえそうだなあ」と思いました。取組の中には、「創造性をのばす図工授業」のように、子どもたちが各家庭で工夫した結果を共有する取組もあり、オンライン授業の幅の広さや可能性を如実に感じさせるものでした。「授業」以外にも、帰国子女の相談室としてTeamsを活用している例もありました。「授業」以外に個別対応の必要な子どものニーズに合わせたこのような取組をされているのは、すごいなあと感じました。いやあ、感動しました!目次だけ、商品情報より転載しておきます。=========================【目次】(「BOOK」データベースより) 第1章 いまこそオンライン授業をはじめるときだ!(学校休業中でも子どもの学びを保障したい /オンライン授業の主なかたち /各地でオンライン授業がはじまった! /ここからはじめようオンライン授業 /オンライン授業で身につく力 /オンライン授業に横たわる課題)第2章 やってみよう!オンライン授業とオンラインの子どもとの場づくり(子どもとのつながりをつくる /子どもと楽しむことを共有する /既存のコンテンツを使った課題を出す /メッセージをやりとりする /ビデオ会議ツールによる双方向の授業)巻末座談会 オンライン授業の環境をつくっていくには(堀田龍也/樋口万太郎/鈴谷大輔)=========================興味を持たれた方は、ぜひ読んでみてください。実は、本書の続きも8月に出版されています。『続 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』 [ 堀田 龍也ら ]こちらのほうも、明日のブログで、また改めて紹介しますね。

2020.11.24

コメント(1)

-

コロナと人権

今週の人権集会で子どもたちに話をする内容を今考えています。もともと、コロナに関する誹謗中傷を取り上げるつもりでいました。特に今、コロナの感染者数急増により、人々の不安も急増しています。そのなかでふれようとしているのが、1度ブログにも書いた「新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト」の考え方。「病気だけが感染症ではない。不安も、差別も、人から人へうつり、拡大していく感染症である」という考え方です。同プロジェクトではこれを、「3つの感染症」と呼んでいます。日本赤十字社が考えたものが、もとになっています。(↓詳しくは過去記事をご覧ください。)「新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト」 (2020/11/9の日記)病気そのものよりも、「不安」や「差別」が過剰に急拡大していくことが怖いです。ニュースや新聞は連日感染者数の拡大を報じていますが、「また増えた」「また増えた」と気にしすぎることから、子どもたちよりも、大人たちのほうが不安になり、差別をしてしまっていないか、と思っています。子どもたちに話をする話し方についてこのところずっと考えていました。子どもたちは春の一斉休校で、友達と会えないさびしさをいやというほど経験しています。だからこそ、「友達を大切にする」という気持ちをとても強く持っているように思います。今回のコロナ禍においては、大人のほうが、常にスマホをチェックして情報を気にしすぎて、不安になり、心ならずも差別的な言動をしてしまうことがあるのでは、といぶかっています。子どもたちに話をするにあたり、決して偉そうな口をきくのではなく、むしろ逆に、子どもたちのやさしさに学びたいと思っています。「コロナと人権」というテーマは、この春から、一番気になっていたテーマです。最近読んだ『コロナ論』の中で、小林よしのり氏が新型コロナの行き過ぎた隔離や全国一斉の緊急事態宣言の必要性を真っ向から否定していました。特に隔離政策は過去のハンセン病患者の隔離やユダヤ人隔離政策から全く学んでいないと批判されており、僕はこの点については非常に共感します。人権の制限が国家によって行われることにはそれ相応のチェック体制など、過去の教訓から学んだ慎重さが求められると思っています。小林よしのり氏は少々舌鋒鋭すぎるところがあり、他者を断罪しすぎる印象も抱いていて全面的に支持するわけではありません。しかし、人民感情が「コロナ怖い」の一色に染まって違う意見を言いにくい状況は日本の戦前の状況に重なると言っていて、そういった現状分析からは学ぶところもあると思っています。ゴーマニズム宣言SPECIAL コロナ論 [ 小林よしのり ]

2020.11.23

コメント(0)

-

子どものiPadの設定強化! YouTube見過ぎ完全防止へ

iPadで子どもが動画を見過ぎないように制限をかけていたのですが、抜け道をふせぎ切れていませんでした。抜け道をふさがずにほっておいたら、昨日の我が子のiPadの使用時間は約4時間でした・・・。ちなみに制限時間は1時間半です。1時間半したら、少なくともYouTubeは見れなくなるはずなのです。抜け道常態化。ふっ・・・僕が甘かったよ・・・。ちなみに、YouTubeを見る抜け穴については、以前書いたこちらをご覧ください。YouTube視聴時間の保護者による制限の抜け穴 発覚!(2020/9/27の日記)重い腰を上げて、今度こそ抜け道を完全にふさぐべく、昨日ようやく立ち上がりました。<今回調べて分かったこと>・子どもにiPadを使わせる場合、保護者が自分のiPhoneで使用時間をチェックしたり、遠隔で制限をかけたり、一時的に制限を緩めたりするには、子どものアカウントを取得する必要がある。 子ども用のiPadは、子どものApple IDにしておく。・子どものApple IDは保護者が代わりに取得できる。無料。・YouTubeをブラウザから見るという抜け道は、防ぐ手立てがアル。詳しくは、以下のサイトが参考になります。▼Apple 公式サイトの説明 「ファミリー共有とお子様用の Apple ID」 https://support.apple.com/ja-jp/HT201084▼子どものApple IDの作成方法。ファミリー共有でアプリ購入や使用時間を制限できる https://dekiru.net/article/19765/ (できるネット、2020/3/10記事)▼子どものYouTubeやゲームを制限。スクリーンタイムでアプリの使用時間を設定する方法 https://dekiru.net/article/19771/ (できるネット、2020/3/13記事)↓YouTubeの制限や個別の制限設定は、以下の記事が詳しいです。▼【子供が使用するiPad】時間制限、利用制限、ネットの閲覧制限の設定方法 https://study-with.com/ipad-parentalcontrol/ (studywith親子の学びブログ、2020/3/7記事、2020/8/15更新)よく分からずに設定したところもあるのですが、一応僕のiPhoneから遠隔でこんなふうにiPadを制限してみました。↓上の設定ではできていませんが、無料アプリのアプリ内広告のことも気になっています。一応、他の設定画面で「広告」というところがあったので設定はしておきました。ただ、無料アプリの広告を完全に統制するのは難しいと思うので、その点については少し様子見です。一応、僕のチェックでは、今回の再設定により、抜け道はなくなったと思われます。・・・たぶん。(^^;)

2020.11.22

コメント(0)

-

音声読み上げソフトがすごい!(「VOICEROID」(ボイスロイド))

「読みの苦手な子に音声読み上げ」というのは、数年前には画期的な情報だった気がしますが、最近ではずいぶん知られてきて利用頻度も増えたのではないでしょうか。まだまだかな・・・。小学校では今年度から新学習指導要領に移行し、教科書が新しくなっています。中学校では次年度から。教科書会社のデジタル教科書もパワーアップしているようです。もちろん、学習だけで考えるなら、そういった「デジタル教科書」の読み上げサービスだけでも、いいのかもしれません。(教科書会社のデジタル教科書についてはまた改めて別の記事でふれます。)ただ、教科書などと限定されずに、何でもかんでも、指定したものを読み上げてほしい場合、うってつけのものがあります。今日は、自然な日本語でデジタルテキストを何でも読み上げてくれるサービスをご紹介。↓ネットで見つけたのが、コレ。「VOICEROID」(ボイスロイド)です。AHS VOICEROID+ 結月ゆかり EXその詳細については、例えば次のサイトの記事などが詳しいです。▼使い始めたらやめられない!!VOICE ROID(ボイスロイド)で作業効率2倍にUPする理由 (気楽生活、2017/12/27記事、2018//4/21更新)似ている単語で「ボーカロイド」というのがあります。略してボカロ。若い人を中心に話題です。簡単に言うと音声合成で歌を歌わせるものです。ボイスロイドは、しゃべらせることに特化したもので、ネット上で簡単に試用できます。Siriなどの日常よく聞くAIのしゃべりよりも、もっと流ちょうで自然な日本語でしかもはっきりと滑舌よく読み上げてくれます。上のリンク記事のように、音声読み上げを必要とする方以外に、「読み上げてくれると助かる」という職業の人が使っておられるようです。お試しは本当に簡単で、商品紹介ページの「フリーテキスト音声合成」に読み上げさせたい内容を入力するだけです。(お試しの場合は長い内容を入れると固まってしまうので、短い方がよさそうです。)早口言葉を入れると、発声の良さがよく分かるかもしれません。発声速度を変更することで、早口言葉をさらに早口にすることもできます。▼株式会社AHS『VOICEROID2 結月ゆかり』▼株式会社AHS『VOICEROID+ 鷹の爪 吉田くん EX』ボイスロイドを使って原稿の校正をされている方も。なるほど、いろいろな使い方があるものですね。▼VOICEROIDの意外な活用法!原稿を読み上げて耳で校正。メリットとおすすめ設定 (ボカロP「アンメルツP」情報発信サイト)

2020.11.21

コメント(1)

-

12.12(土)デイジー教科書事例報告会のご案内

「デイジー教科書事例報告会」がZOOM開催で無料であります。教科書会社のデジタル教科書は現在有料ですが、読み書き障害等で合理的配慮の必要な子どもの「デイジー教科書」は無料で利用でき、利用者数も多いです。すでに使っておられる方、興味のある方は、申し込んでみては。▼令和2年度「デイジー教科書事例報告会」 ■主催:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 ■日時:令和2年12月12日 (土) 13:30~17:00 ■会場:オンライン開催(Zoom使用) 申し込み締切:令和2年12月4日(金)↓デイジー教科書についての本ブログの過去記事は、こちら▼DAISY(デイジー)で、「文字を読む」行為を圧倒的に支援する! (2009/8/19の日記)▼漢字が読めない子のための教科書(PC、タブレットでの支援) (2017/7/13の日記)▼タブレットPCで、デイジーのデジタル教科書を使えるようにするには (2018/3/6の日記)

2020.11.20

コメント(0)

-

今日は本田宗一郎さんの誕生日

昨日、5年生の教室に入りましたら、1人1冊伝記を手にし、そこから学んだことを1人1枚のワークシートにまとめていました。子どもたちが着目した偉人のエッセンスから、僕もたくさんの刺激を受けました。ところで、本日11月17日は本田宗一郎の誕生日だそうです。昨日子どもたちが書いていた偉人のエッセンスにも共通することですが、本田宗一郎さんも「あきらめない」方だったようです。365日すべての日に誰の誕生日かがエピソードと共に記されている『ザ・バースデー』という本があります。【中古】 ザ・バースデー365の物語 7月〜12月 / ひすいこたろう, 藤沢 あゆみ / 日本実業出版社 [単行本(ソフトカバー)]【ネコポス発送】その本では、本田宗一郎さんのエッセンスは「シロウト力」とまとめられていました。折しも、僕自身、自分のふがいなさにかなりうちのめされる日々を過ごしていたところでした。原点に返り、シロウトとして開き直り、シロウトだからこそ「知ろうと」愚直に努力していきたいと思いました。自分を離れ、偉人に学ぶことで、自分に返していけるものが、ありますね。本田宗一郎さんのシロウト力 =「常識に縛られず、まず、実際に自分の手で試してみる力」 (『ザ・バースデー』p302より)

2020.11.17

コメント(0)

-

3けた÷2けたのわり算の筆算

今日は日曜日。我が家では、土曜に全然宿題をやっていなかった場合、日曜の午前中は宿題をすることになっています。小4の息子が、僕のすぐ近くで、わり算の筆算の問題に苦戦しています。3けた÷2けたのわり算の筆算。↓こんなのです。 ____24)120この単元は、苦戦する子、多いですね。僕の場合、次のような言い方をすることが多いです。「120円あります。 24円のチョコレートがいくつ買えるかな」筆算の数字を指さしながら、「お買い物」の場面をイメージさせます。算数はイメージが大切!文章題ならもちろんですが、筆算でもイメージができるといいですね。単に数字が並んでいるだけだと思っているよりは、いいのではないか、と思います。「お買い物」と言われただけで、できるようになる子も、わりといます。また、先ほど息子に言った助言は、「まず5でやってみて、そこから大きいか小さいかで考えてみたら?」というものでした。5の段のかけ算は一番計算しやすいですからね。最終的には子どもに合わせて指導を工夫することになりますが、「とりあえずまずこういった指導を試してみる」というものがあるといいのかな、と思います。他の方の指導の工夫もお聞きしてみたいです。

2020.11.15

コメント(0)

-

桜丘中学校の前校長、西郷孝彦先生の講演を視聴しました。

昨日、教職員組合の教育研究集会があり、隣の地域組合だったのですがオンラインで視聴することができました。世田谷区立桜丘中学校の前校長、西郷孝彦先生が来られてお話をされました。西郷先生のお話、すごくよかったです!「“みんなが主役”の学校づくり」という演題での講演でした。不登校の子が学校に来るようになった学校の取組が具体的に分かりました。変わった子を排除しない学校。全ての学校で目指していけるといいなぁと感激しました。O市まで行かなくてもネット中継で視聴できたのもありがたかったです。YouTube Liveなら、視聴開始が遅れても巻き戻して最初から見れますし、講演後も公開期間内ならいつでも再視聴できるのが、いいですね。ケータイで視聴していましたが、翌日の今日、パソコンでも再視聴しました。さっそく西郷先生の書かれた本をネットで注文しました。『校則なくした中学校 たったひとつの校長ルール 定期テストも制服も、いじめも不登校もない!笑顔あふれる学び舎はこうしてつくられた』(西郷 孝彦、1540円)※リンク先で試し読みができます。講演の中で紹介されていた本も、注文!読んでみるつもりです。↓『私たちは子どもに何ができるのか 非認知能力を育み、格差に挑む』 [ ポール・タフ ]『授業のユニバーサルデザイン入門』 (授業のUD Books) [ 小貫悟・桂聖 ]上の本のほか、シュタイナーの本やルソーの『エミール』も紹介されていました。西郷先生のお話をお聞きして、校則・学校のきまりについて改めて考えました。そんなところにちょうどタイムリーに校則に関するニュースが飛び込んできました。▼中学校則「下着は白」、教員が目視で確認…弁護士会「明らかな人権侵害」 (11/13 Yahoo!ニュース記事)上の記事で書いてある中でも特に、「策定・改定の際に子どもが関与できる仕組み作り」に激しく同意します。学校は民主主義を学ぶ場でありたい。学校のきまりの再検討を子供たちと一緒に行えるといいなぁ、と思います。

2020.11.14

コメント(0)

-

「新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト」

新型コロナによる差別・偏見が大変気になります。子どもたちにもしっかりとした指導をする必要を感じます。「新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト」というのが始まりましたので、申し込みました。11月26日の全校人権集会で全校生に話をする機会があるので、このプロジェクトの内容も参考にさせていただこうと思っています。学校勤務者ならば無料で利用できます。(申し込み後、ネットからダウンロード。 教材サンプルはこちらで共有されています。)授業用のパワーポイントデータ、ポスターのPDFデータ、約6分の啓発動画などがセットになっています。約3分のダイジェスト版動画なら、申し込まなくても、YouTubeで見られます。「感情補助カード」がついてくるのが、個人的には素晴らしいと感じました。「怒り」「悲しい」「怖い」「楽しい」などの表情がカードになっていて、イラストのパターンが3種類あります。特別支援学級などの個別または少人数の授業ではこういったカードも使うといいかもしれません。「こんなことを言われたら、どんな気持ちになる?」とか、「こんな表情になるのは、どんなとき?」などの発問が考えられます。児童数分印刷すれば通常学級での授業でももちろん使えるでしょう。実施後のアンケートもついてきますが、教材を確認してから実施を決めてもいいようです。申し込みには期限があり、11/30までとなっています。(参考リンク)▼新型コロナウイルスの差別・偏見をなくそうプロジェクト…文科省 (教育業界ニュースReseEd、2020/10/19記事)なお、日本赤十字社ではすでに3月の時点で、新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~.pdfというものを作成して公開していました。今回のプロジェクトのもとになったものです。(▼新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~、日本赤十字社、2020/3/26記事)こちらは「差別・偏見をなくす」ということより、「コロナについて知る」というねらいに沿ったものになっています。ただ、「差別・偏見をなくす」内容も十分含まれており、こちらも参考にするといいと思います。注意点としては、小学生にそのままスライドを見せる場合、赤十字社版は漢字が多くてふりがながふられていないので、手書きでふりがなを添えるなどをしたほうがいいかもしれません。スライド自体はとてもよくできていると思います。

2020.11.09

コメント(0)

-

iPhone・iPadをずっと使っている人!不要なアプリ使用料を払ってない?

今回は気づいてびっくりした失敗談。おカネを払いすぎていた件について。iPhone・iPadをずっと使っている人は一応読んでみてください。iPhone・iPadをずっと使っていると、アプリを購入することも多いですよね。このとき、買い切りのほかに、月額や年額でずっと使用料を払い続けるものもあります。音楽聴き放題サービスのApple Musicとかは、その代表的なもの。Amazonプライムビデオとかも、そうですね。実は、以前は頻繁に使っていたので継続使用料を継続して払っていたアプリが、今はもう使っていないのに使用料だけ払い続けている場合があるのです。それをチェックできるのが、「サブスクリプション」!そんな用語は初めて聞いたというあなたは、解説サイトを見てみましょう。何を隠そう、僕自身が、ついこの間まで、この単語を知りませんでした。(参考リンク)▼【サブスクリプションとは】サブスクの意味とメリット 初心者におすすめのサービスはコレだ! (特選街Web、2020/7/24記事)ここからは僕が操作した画面をそのままお見せしましょう。「設定」の中に、それは、あります。うーん、今まで気づかなかったなあ。「設定」に行くと、自分の名前のところに、「メディアと購入」と書いてある!ここをタップします。すると。出てきました、「サブスクリプション」。「サブスクリプション」をタップすると・・・いわゆる定期購読的な申し込みをしていたアプリが並んでいます。一番上の「Apple One」は申し込みの宣伝なので関係ありませんが、「有効」から下は、僕が過去に申し込んで契約していたアプリなのでした。もうすっかり忘れていたものが出てきて、あぜん。それぞれタップすると、契約解除することができます。実は上の写真は解除し終わった後の画面。まだ表示されているのは、前の支払いで使用できる期間が残っているからです。一番下の「PICO PLAN」というのを試しにやってみて、1週間のお試しで解約しようとしたとき、他のサービスにも契約が残っていることに気づいたのでした。一番上の絵本の読み聞かせサービスは、自分の子が小さいときによく利用していたアプリ。あの頃は「すごくいいアプリだ!」と感動して継続支払いにしていたのだと思います。今では全然使っていないのに、契約解除を忘れてた!年間契約なので、もう利用しないのに、すでに来年9月まで利用できる権利を買っちゃってます。マネーフォワードも非常に重宝していた家計簿アプリ。わりと長い間使っていましたが、最近は全然使っていない。「Sleepzy」は、睡眠の質を何とかしようとしてアプリに頼っていた時期に契約したと思われる。こちらはあまり記憶にない。ほとんど使っていないかも。というわけで、僕の失敗談でした。皆様も、過去に契約してそのままのアプリがあるかもしれません。一度チェックしてみては?

2020.11.08

コメント(0)

-

音楽会!

(我が子の音楽会画像の代わりに、「写真AC」のフリー画像をイメージ画像として表示しました♪)今年は音楽会が中止になっている学校もわりとあるようです。僕の勤務校でも中止に・・・。でも、我が子の通う小学校は音楽会がありました。全学年25人以下の単学級ということもあり、規模を縮小して合奏のみの開催。残念ながら歌はなしに。その代わり? 合奏のレベルはとても高く、感動して帰ってきました。やはり、音楽は、みんなの心を1つにしますね。音楽会の開催状況は全国的にどうなのか、気になるところです。我が子の学校は、保護者は2名までの来校制限で、地区も2地区に分け、同日に2回に分けての開催となりました。子どもたちにとっては、やはり仲間と一緒に心を合わせて演奏するというのは非常に大切な機会になっていると思いました。先生方のサポートも素晴らしく、欠席者の代わりに演奏された先生も、完全暗譜でみんなの中に溶け込んでいましたよ♪(子どもたちは全員、当然のように暗譜。練習の積み重ねの結果だと思います。すごい!)僕は以前から、既成曲をそのまま演奏させるのではなく子どもたちの実態に応じてアレンジすることに非常に意義を感じています。今回の、特に低学年の演奏からも、それが顕著にうかがえました。1年生は「きらきらぼし」。打楽器の子どもたちが演奏しやすいように2拍子にアレンジされていました。2年生は「 山のポルカ」これも全ての楽器に見せ場があるように、アレンジされていました。最後は全員で盛り上がって終わるのが、見事な構成だと思いました。3年生以降は、中学校の吹奏楽部のような演奏。ハーモニーバランスもとれ、音の強弱も意識しており、これもまた素晴らしいものでした。特に木琴などの鍵盤打楽器でパートの息が合ってバチさばきがピタリとそろっているのは、見ていても気持ちのいいものでした。「みんなで音を合わせることの大切さ」をひしひしと感じました。いやあ、音楽会は本当にいいものですね。

2020.11.07

コメント(0)

-

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を鑑賞

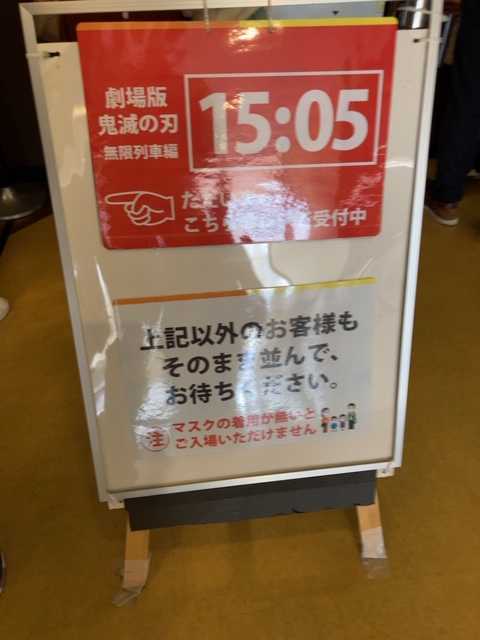

10/16に公開された映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。上映回数が、すごいことになっています。映画館の上映スケジュールでは、他の映画に比べて、「鬼滅の刃」の上映ばかりが連発されています。先日、公開開始後10日間で興行収入100億円を突破。日本歴代最速記録でニュースになりました。(これまでの記録は「千と千尋の神隠し」)(参考リンク)▼鬼滅の刃の上映スケジュールを「時刻表」にしてみたら、思ったよりも違和感がなかった (Jタウンネット東京都、10/19記事)▼映画「鬼滅の刃」興行収入が157億円突破 「アバター」「崖の上のポニョ」超え歴代10位に (ITmedia NEWS、11/2記事)11月2日が子どもの誕生日だったこともあり、我が子のリクエストで3日の祝日に観てきました。行き先は、いつもはすいている地方の小さい映画館。今までだと、僕ら4人家族のほかは1~3家族程度が同時鑑賞、というのがいつものパターン。一番混んでいたときでも、半分程度の入りでした。そのため、「いくら混んでいても、入れるだろう」と思っていました。12:45の上映開始の直前に映画館を訪れました。・・・・あうと!12:45はおろか、その次の回の14:15も「満席」表示。映画館の受付に向かって、その次の回の15:05のチケットを買う人が列をなしていました。15:05のチケットもほぼ完売状態で、整理券は100番から103番。「補助席になります」と言われました。おおっと、どうなっているんだい。とにかく鑑賞前から前例のない超絶人気ぶりに圧倒されました。思いがけず時間が空いたので、映画館から離れたところで1時間半ほど過ごしました。ところが!14:30ごろに戻ってくると、今度は、クルマをとめる駐車場が「満車」表示。映画館に近いところは2つとも「満車」でした。これもまた、今までだったら、考えられない。結局駐車場を探し回り、遠いところにとめて小走りで映画館へ。パンフレットは当然売り切れ。整理券の番号が5番区切りで呼ばれ、呼ばれるのを待って入場。なんとか補助席ではなく、前の方の席に座れました。家族4人は2人ずつに分かれて座りました。で、肝心の映画内容ですが・・・マンガも読んでプライムビデオ版もいくらかは事前に観ていた僕としては、「原作に忠実で、映画ならではの演出や映像効果も素晴らしく、人気が出るのは分かる。 5段階評価なら5」といった感想を持ちました。「鬼滅の刃」といえば、見ていて怖いシーンもわりと出てくるのですが、それも今までのテレビシリーズよりはおさえめだったかな、と思います。とはいえ、10歳未満にはやはりオススメできないところはあり、10歳以上が保護者と共に観る映画、というふうには思います。触手とかも出てきて気持ち悪いですし。(映画の対象年齢については、以前のブログにも書きました。 ▼「鬼滅の刃」の映画のこと、フォントのこと、ロゴ作成サイトのこと。 10/18の日記)原作全体の一部分を切り取って映画化されており、「鬼滅の刃」の登場人物やその行動動機、物語背景などを知っている人向けの映画です。ストーリーを全く知らないとさほど没入できないと思います。一方、アニメ制作会社のufotableの映像技術は素晴らしく、少年マンガが持つ「強い物同士が戦う超絶バトル」の表現は最高の技術が使われていて手に汗握るものになっていると思いました。主人公の持つ正義感や優しさ、勇気などはストレートに胸に響くものですし、基本的には勧善懲悪ものなので、感動する人が多いのもうなづけます。未見の方で見に行きたい人は、できれば事前に情報収集した上で映画館に行かれることをおすすめします。今までの映画と同じだと思って軽い気持ちで行くと、「満席」表示の連発にあきらめて帰ることになるかもしれません。最後に映画館のコロナ対策についてですが、これは心配ないと思います。全席を使ったとしても全員がマスクをしていますし、会話をせずに全員がスクリーンを向いているので飛沫感染のリスクはほぼゼロです。僕らの行った映画館は飲食については飲み物のみ持ち込みOKでした。飲み物を口に運ぶのはそんなに頻繁ではなく、うちの子(小4)で約2時間の上映中に3~4回程度。水筒を口につけて飲んだので、飛沫の発生はなしです。換気もされていますし、「会食」に比べて圧倒的にリスクは低いと思われます。鑑賞前後にトイレで手洗いをすれば十分でしょう。

2020.11.04

コメント(0)

-

小学校の少人数学級実現について

最近になって、少人数学級に関する議論が活発化してきました。僕は以前、少人数学級について調べたことがあります。7年前(2013/11/28)に書いたものですが、公開します。====================「日本における少人数学級実現」について(文部科学省HP「学級編制・教職員定数改善等に関する基礎資料」を閲覧して) 少人数学級の実現は現代教育における教職員の悲願であり、そのための予算要求を行う運動もされている。近年になって小学校1年生から順に35人学級が実現することになり、うれしい。資料3を見る限り、少人数学級による学力向上等の成果も確かめられてきたと言えよう。いじめ・不登校の減少や自尊感情向上のメリットも見逃せない。 しかし、教育で最もお金がかかるのが「人件費」であり、学級規模を小さくするということは教員の数を増やさなくてはいけないということ。そのための予算は莫大になる。現実的には少子化で子どもが減ったとしても教員数を据え置きのまま配置して少人数学級とするなどの方策も取られているように思う。 資料1内の「学級編制及び教職員定数に関する基本データ」の「4.学級規模別在籍児童生徒数の割合(平成22年度)」によると、全国的には小1・小2は9割以上が35人学級である。しかし、「小1が35人以下学級に在籍する児童が100%の都道府県は15県」と示された一方で、小1で「学級編制の弾力化を行っていなかった」県も少数ながらあり、都道府県による違いを感じた。9割の内訳は「5.」の表によると小1の2割が「地方の独自措置」によるものであった。23年度にこれらが国の責任で定数措置となったのは地方財源を小2以降にまわせるということであり、喜ばしい施策だ。 私としては、従来からの一斉授業から脱却し、一人ひとりを大事にする教育をするならば、志木市の取組のように25人学級等の規模が最もふさわしいと思っている。国際比較によるOECD平均の1学級当たり児童数が小学校で21・6人であるから、基本的にはこれに近づけるべく、教育予算の配当を図るべきである。 資料1表9によれば全国的には少数でありながらも、市町村費負担教員により少人数学級を実施している市町村も64あり、市単事業としての実施も希望が持てる。 資料1の「特別支援学級及び特別支援学校の学級数及び在籍者数の推移」に見るように、支援学校・支援学級在籍者の数は近年非常に増えている。「インクルーシブ教育」の必要性もあるので、私案としてはこれらの在籍者を全て通常学校の通常学級在籍でカウントし、それによる学級増を実現すればどうかと考えている。これにより、「交流」教科で定員以上の子どもが同じ教室で学ぶというおかしさが解消され、少人数学級の保障にもつながる。====================この中で「志木市の取組」とあるのは、埼玉県志木市の先進的な取組を指しています。取組の詳細については、以下の本を参照しています。『市民と創る教育改革 検証:志木市の教育政策』(渡部昭男・金山康博・小川正人 編、志木市教育政策研究会 著、日本標準、2006、2400円)====================【目次】(「BOOK」データベースより) 本書の課題と全体像ーなぜ志木市なのか/少人数学級化に伴う独自の教員採用/少人数学級編制の取り組みと課題/不登校児を含む「ホームスタディー制度」/通学区域制度の弾力的運用/学社融合の推進と「地域立学校」の構築/特別なニーズをもつ子どもと特別支援教育/5・6歳児の発達と幼小連携教育の充実/教育予算の編成と学校配当/「地域立学校経営協議会」の展開/市区町村教育行政の可能性と課題====================とんでもなくすごい教育政策が凝縮されています。2006年の本ですが、今読んでも時代を先取りしていると思います。まさにアイデアの宝庫です。このブログでずっと紹介しようと思っていたのですが、思い続けて幾数年経ってしまいました。教育改革に関心がある方は、ぜひ一度手に取っていただきたいと思います。書籍内容の詳細は出版社の公式サイトが詳しいです! ↓ぜひ見てみてください。▼教育改革を考えるすべての人への手引書 「市民と創る教育改革」 検証:志木市の教育政策 「なぜ、全国に先がけて25人程度学級などの改革ができたのか?」(参考リンク)▼早稲田大学上沼ゼミ2003年度個人研究 渋谷祐介「公立校の在り方から教育の不平等問題について考える~階層社会を乗り越える教育政策~」より 第2章:志木市『ハタザクラプラン』

2020.11.03

コメント(0)

-

「スクラッチジュニア」でかんたんプログラミング!

小学生の娘が学校のプログラミングの授業で「スクラッチ」を体験してきました。家でもやりたいのでタブレットに入れてくれ、と言います。そこで、昨日Androidタブレットに「スクラッチジュニア」をインストールしておきました。今日家に帰ったら、娘はさっそくプログラムを1つ完成させていました。4コママンガのように4つの場面が順に変わっていき、キャラクターが動いて、しかもしゃべる!というプログラミングです。そのままYouTube動画にしてもよさそうな出来でした。「スクラッチジュニア」は、送信先の相手にだけ自作プログラムを共有できる機能が備わっています。僕のiPadにもアプリを入れて、娘作のプログラムを受け取りました。スクラッチジュニアでのプログラムの共有は、以下のサイトに詳しく書いてありました。▼ScratchJr (スクラッチ・ジュニア)の使い方-その2 (キッズ・プログラミングKIDSPRO)上のサイトでは他にもスクラッチジュニアに関する紹介記事があり、動画もあって、分かりやすいです。(KIDSPROのScratchJr(スクラッチジュニア)コースの教育用動画チュートリアル)娘はさっそく今日も新しいプログラムを作ろうとしていました。直感的で分かりやすく、やりたいことがすぐに実現できるので、小学生の初歩のプログラミングとしては、かなりよさそうです。僕には何が何だか分かりませんでしたが・・・。↓アプリのインストールはコチラ(無料)(Android用)ScratchJr(iPad用)ScratchJr※iPhoneでは使えません。

2020.11.02

コメント(0)

-

ジブリの公式無料画像が充実している!

9月18日から、スタジオジブリが無料で使用できる画像を多数公開しています。11月1日付の神戸新聞の子ども新聞版「週刊まなびー」がその記事を掲載していました。これを機会に見に行ってみましたが、やはりジブリの画像は素晴らしい。利用については「常識の範囲でご自由にお使いください。」となっており、他のサイトなどで情報を補足すると、「誹謗中傷」と「ジブリに不利となる商用利用」を避ければ、ブログやツイッター、SNSなどでは気軽に使って良いようです。(参考:▼ジブリのフリー素材、商用利用は?(MEMORIBA))子どもたちにも人気のスタジオジブリだけに、いろいろな使い方がありそうですね。子どもたちのプログラミングオリジナルコンテンツの素材としても、いいのではないでしょうか。▼画像がダウンロードできるスタジオジブリ公式サイト↓ネット上のニュース記事の一例▼スタジオジブリが場面写真400枚を無料提供 「ポニョ」や「千と千尋」など、使い方は自由 (TimeOut(タイムアウト東京)、ORIGINAL Inc.、2020/9/25の記事)

2020.11.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…

- (2025-11-17 06:15:32)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 赤ちゃんが欲しい!

- いつでも安心見守りカメラ紹介!!

- (2025-10-02 15:03:20)

-