2010年05月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

ラ・マンチャの風車

ラ・マンチャの風車スペイン(Spain)カスティーリャ・ラ・マンチャ州(Castilla-La Mancha)コンスエグラ(Consuegra)とラ・マンチャの男ラ・マンチャと聞くと、「ラ・マンチャの男」を思い起こす人が多いと思いますが、それに関係するこの土地の風物詩を紹介。トレド県、シウダ・レアル県、クエンカ県、グアダラハラ県、アルバセーテ県の5つの県は、カスティーリャ・ラ・マンチャと言う自治共同体を構成。内陸部にあって海抜数百メートル台の高原が続き、夏は雨量も少なく乾いて赤茶けた大地が広がる土地はアラビア語で「マンシャ(乾いた大地)」と呼ばれたようです。ラ・マンチャ(La Mancha)は、そのアラビア語が語源となっていて、土地の資質そのものを現した言葉のようです。今は周辺の山間部にダムも出来て農業用水にも事欠かなくなったようですが、昔は気候のせいで貧しい土地だったようです。ブドウ畑も多くテーブル・ワインの生産量もスペインで上位ですが、中でも高級香辛料のサフランは品質でも産額でも世界一で、ラ・マンチャの名産品なのだそうです。パエリャに欠かせない黄色の色素を持つ香辛料です。最初は9世紀にモーロ人によって薬用にもたらされたようです。お土産品にどうぞラ・マンチャの名物と言えば風車。それはこの地方の小高い丘にはあちこち建っているそうです。でも、写真の撮影に素晴らしいのは、このコンスエグラとカンポ・デ・クリプターナ。コンスエグラの風車コンスエグラはトレドの南東。11基の風車が尾根に沿って列んでいます。(丘の先端にあるのは城)屋根に付いた腕木を馬やロバ、時には人間が押して、屋根を回し、風車を風の来る方向にあわせるのです。風車内部の歯車ラ・マンチャの風車は粉ひきに使用されている。塔はしっかりした石造り。ミゲル・デ・セルバンテスの小説「ドン・キホーテ」それをブロードウェイでミュージカルにしたのが「ラ・マンチャの男」一言で言うなら痴呆症のお爺さんが風車を巨人と思って突っ込んでいって、馬と共に蹴散らされた・・と言うお話ですが・・。(前編では・・。)実は当時の世俗に対して意図的にいろいろなアイロニー(皮肉)が込められた作品なのだそうです。子供の時に読んでいる人もいるかと思いますが、子供向きよりは、大人向けの風刺、滑稽本のようです。(流行の)騎士道物語を読んではまり騎士ストーリーを自ら構築して騎士になりきってしまった主人公は自らを「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」と名乗り、痩せた愛馬をロシナンテ、農夫のサンチョ・パンサを従者にして通算3度の旅に出るようです。2度目の旅で主人公は30基の風車に出くわし、それを山のごとき巨人と見て、一戦して皆殺しにしようとサンチョ・パンサに言うのです。(その風車はおそらくカンポ・デ・クリプターナの風車ではないかと言われています。)サンチョはあれは粉ひきの風車だと告げるのですが、巨人が風車に変られた・・と主人公は主張。主人公ドンキホーテとロシナンテは巨人にむかっていってはねのけられてしまうのです。ミゲル・デ・セルバンテス(1547年~1616年)世界中に知れている「ドン・キホーテ」は、牢獄の中で着想して書いたと言われています。コンスエグラの風車おわり

2010年05月31日

コメント(0)

-

オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)

今回は石原裕次郎さんのヨットも係留されていたホノルルのヨット・ハーバーを紹介。オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島アラワイ・ヨットハーバー(Ala Wai Yacht Harbor)ワイキキからアラモアナに行く手前に州立のアラワイ・ヨットハーバーはあります。ハワイ・プリンス・ホテルのちょうど目の前なので、ワイキキあたりを周遊するトロリー・バスがハーバーの前に停車してくれます。(通常観光客が立ち寄るようなところではないですが・・。)レインボーの建物がヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジで、その左側にヨットハーバーが続くいています。写真左手にヨット・ハーバーが続き、ハワイ・プリンス・ホテルが建っています。プリンスのランチ・ブッフェは割とお奨めですアラモアナ・ショッピングセンターはこの写真のさらに左側、アラワイ運河を越えてすぐです。プリンスホテルからの撮影です。ヨットハーバーの左側の端(ワイキキ方面側)を撮影。ホテルの正面真下。様々なヨットやクルーザーが70隻近く係留。かなり広いです。ヨットハーバー 右側(アラモアナ側)ここは、アラワイ運河の海への出口にもなっています。ハーバーの向こうは、マジック・アイランドとアラモアナ・ビーチ。そして写真右がアラモアナ・ビーチ・パーク。アラモアナ・ビーチ・パークと写真右がアラモアナ・ショッピングセンター写真の係留場所は、プライベートのワイキキ・ヨットクラブだと思います。ワイキキ・ヨットクラブ(WYC)1944年37人の熱心なヨットマンにより設立。攻撃された真珠湾もあり船は粛正。アラワイでの軍の活動が縮小された戦争終盤から活動が始まり、軍の払い下げの小屋3つが最初のクラブハウスだったようです。優秀なヨットマンを輩出する名門ヨットクラブ。長く係留されている船の他に、一時的に寄港している船もいます。入国審査前の仮の係留場所があるようです。アラワイ・ヨットハーバーは州立なので係留料金はワイキキ・ヨットクラブよりはかなり安いようです。ところで、入国手続きはどうするのだろうか?外国から寄港した場合は、税関が来てチェックしてくれるまで、上陸できないようです。が、それ以前に出国前にいろいろ準備が必要のようです。(アメリカへのヨットでの入国は、船舶入国となりビザはB1とB2の一般旅行用ですが、事前に日本のアメリカ大使館でパスポートを預けてビザの取得まで時間も少しかかるようです。)さらに、入港には(相手国の領海に入ったら)船首に相手国の国旗、船尾に日本の国旗を掲げなくてはならないようです。海洋冒険家の堀江謙一さん1962年、太平洋単独航海に成功してヨット(マーメイド号)でサンフランシスコに到着した時も彼はパスポートを持っていなかったそうです。当時はヨットでの入出国が想定されていなかったからのようで、特に日本政府とはかなりもめたようですが、当時のサンフランシスコの市長は「コロンブスもパスポートは省略した」と、入国を受け入れてくれた上に名誉市民にまでしてくれると言う破格の英雄扱いをしてくれたようです。(さすがアメリカ人は太っ腹)ワイキキ沖のヨットとダイヤモンドベッド

2010年05月29日

コメント(0)

-

オアフ島 2 (ハナウマ湾自然保護区)

前回の浜に降りるトレーラーは現在も2連結で運航中でした。オアフ島 2 (ハナウマ湾自然保護区)アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島ハナウマ・ベイ 2ハナウマ湾自然保護区(Hanauma Bay Nature Preserve)ホノルル市(郡)の自然保護区で、最近はビーチに降りる前にハナウマ・ベイ海洋教育センターでビーチに降り立つ為の禁止事項などのレクチャー・ビデオを見るようになっているそうです。入園料は大人7ドル50、12歳までの子供とハワイ住民は無料。毎週火曜日が清掃と環境保護の為に休日となり、冬は6時~18時、夏は6時~19時。今も、年間100万人以上訪れるそうで、環境を護る為に観光客は1日3000人までのようです。駐車場は朝9時には満杯になるそうです。かなり厳しくなっているようですね1967年に海洋生物保護区に指定され、ここの生物は護られています。魚も知っているのでしょうか・・・全く逃げません。波打ち際の海面がヒザ下くらいまで魚が来るので、小さな子供でも楽しめるはずです。波打ち際の魚はサイズが大きく、パンを持って投げると足元に群れて来るので、逆に気持ち悪いくらいでしたが、今は餌付け禁止だそうです。海面下に黒っぽく見えるのは珊瑚礁です。珊瑚礁の上で立つ人が多く、岸に近い珊瑚礁がかなり傷つけられているそうです。珊瑚礁一見岩にも見える珊瑚礁は、実は、造礁サンゴの群落で、それ自体生きた生物です。直径1cm足らずのイソギンチャクに似たポリプ(触手を持つ刺胞動物)がたくさん集まって群体をなして固着した生物で、プランクトンを捕食したり、他生物(光合成を行う褐虫藻)と相利共生(そうりきょうせい)して栄養を得ているのだそうです。海水温25~30℃ほど、塩分濃度が3~4%ほど、水深は30m以内までの浅くてきれいな海域が造礁サンゴの繁殖に適してた海なのだそうです。ハナウマは珊瑚に適した海岸で、さらに珊瑚礁を魚礁として魚が集まる場所なのです。ちょっとしたシュノーケリングで海の中を手軽にのぞけるところが良いのです。ハワイと言えど、船で沖に出ないと中々珊瑚礁はなく、熱帯魚と泳ぐ事は難しいですから・・。シュノーケルのセットはレンタル出来ます。ハナウマ湾ドットコムで素材写真を出していたので使わせてもらいました。参考に水中の写真です。本格的なダイビングができない人も、泳ぎの苦手な人も、楽しめる素敵なスポットです。ハナウマ湾ドットコムは、かなり詳しい情報を載せているのでお奨めです。http://hanauma1.com/ハワイは本当に楽園と言う言葉がよく似合う・・・子供にもお年寄りにもお勧めです。現地の人は働きたくなくなる場所だと言ってましたが・・ハナウマ・ベイおわりback numberリンク オアフ島 1 (老いる島とハナウマ・ベイ 1)

2010年05月28日

コメント(0)

-

オアフ島 1 (老いる島とハナウマ・ベイ 1)

今回は、私が一番好きだったビーチを紹介。上からの写真しかありませんが・・・。オアフ島 1 (老いる島とハナウマ・ベイ 1)アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島老いる島ハナウマ・ベイ(ハナウマ湾自然保護区) 1以前、「新しい火山は南西に広がって行く」と紹介しましたが、それは、ハワイ諸島そのものが南西に成長拡大している・・と言う事です。つまり、ハワイ諸島は下のハワイ島が新しく、上の島に行く程、地質年代は古いのです。新しい火山が活動すると反比例して古い火山は活動が停止し、やがて死火山になって行きます。(オアフ島には今は活動している火山はありません。)島が老いる・・・珊瑚環礁(さんごかんしょう)老いの一つは浸食なのだそうです。溶岩台地を緑が覆い、渓谷が出現して、島は沈下し始める。珊瑚礁が島の周囲を囲うように発達して、いつかは島は海の下に消えて珊瑚礁だけが残る・・それが珊瑚環礁なのだそうです。つまり、珊瑚環礁は島が消滅した跡に残った島の形跡・・だと言う事のようです。浸食される山たぶんココ・クレーターだと思います。雨水などで浸食されて渓谷が刻まれ始めています。オアフ島には二つの大きな山脈がありますが、東側のコオラウ山脈は特に渓谷がきつくなっています。天気も山の中は雨が多く浸食が進みやすいのでしょう。海に浸食される溶岩台地山と同じ地点で撮影反対の海岸は、岩の断崖がほとんど無くなり、岩礁になっています。先に見えるのがマカプウ岬・・多分・・。この浜の先はすでに岩礁も無くなって砂浜になっています。マカプウ岬を反対方面から・・。オアフ島図東 コオラウ山脈(Koolau Mountains)西 ワイアナエ山脈(Waianae Mountains)写真右下ハート印・・・・ハナウマ湾で、左にココヘッドがあります。ハートの上あたりにココ・クレーターがあります。ハナウマ湾自然保護区オアフ島東海岸にある通称「ハナウマ・ベイ」と呼ばれるこの海岸は、実はココヘッド(Koko head)の噴火口跡だそうです。今は海の部分に崩れ湾となっています。残ったココヘッドとココ・クレーターは、いずれも本来クレーター部分。かなり昔は観光バスが行き着けていましたが、あまりに大量に観光客が来て自然破壊したからでしょうか・・。ある時から観光バスは入れなくなったので、観光客が来る事はほとんどなくなりました。(アクセスが悪いので)現在は少し改善されて、バスは高台で15分くらいの停車が許されるようになり、上から写真撮影だけできるようになったそうです。火山のクレーターが沈降して出来た・・・カルデラですね確かに、この入り江を見ると火口だった・・と言えばそのように見えますが・・・。珊瑚が生息していて、かなりの珊瑚礁を形成しています。ハナウマは「曲がった」と言う意味だそうです。湾の左手・・撮影位置にパーキングがありますが駐車できるのは一般車だけです。訂正ビーチまでは歩いて下るのです。昔は観光用トレーラーがあったのですが・・・今は?今もトレーラーはあるそうです。(有料)帰りが大変結構な高さがあるのです。そこまでして下る理由は・・・。もちろん素敵な海がそこにあるから・・・。ハワイに行ったらできれば絶対に行って欲しいビーチです。つづくリンク オアフ島 2 (ハナウマ湾自然保護区)

2010年05月27日

コメント(0)

-

モンキーポッド(日立の樹)

植物と花のカテゴリーを追加しました。私たちが通常ハワイを感じる花のほとんどは、外来種なのだそうです。かつて、ポルネシアンの人達も、ここに食物となる植物や動物を運んでいますが、近世ジェームズ・クックが渡来して以来、ものすごい種類の動植物がハワイに運ばれてきたそうです。今回紹介するのも、外来種なのですが、日本人にはなじみのある木で、ハワイでツアーに乗ると連れて行ってくれる場合もあります。(今ツアーに乗る人はほとんどいないでしょうが・・・)モンキーポッド(日立の樹)モンキーポッド(monkey pod)・・・日立の樹マメ目、ネムノキ科、ネムノキ属、アメリカネムノキ日立のCM「この木、何の木、気になる木・・・」でお馴染みの大木がモンキーポッドと呼ばれる木です。CMは、ワイキキから車で30分ほどのホノルル国際空港に程近いモアナルア・ガーデンという公園です。そこには複数のモンキーポッドが生えています。ここのモンキーポッドは樹齢120年くらいになるそうです。以前は、個人所有の敷地を一般公開していたのですが、近年土地が寄付されて公園になったようです。樹高15~25mほど、枝張りは40mほどに・・。樹冠は枝を左右対称に大きく広げたとても大きな木です。それ故でしょうか? 侵略的外来種と位置付けされているようです。原産地は熱帯アメリカ。あまりに高く葉の形も何も肉眼では全然見えません。皆下から見上げるばかりです。木によって花の咲いているのもあります。花は淡いピンクですがこれ以上拡大は不可。花はネムの花と同じようです。一応アメリカネムノキなので・・。花冠2~4cm。下は、実のようです。マメ目なので、インゲンのように下がっています。英名のモンキーポッドは、果実が壺のような形をしている事から付けられたネーミングのようです。真下から今は樹木の管理がされているようですが、ほって置くと、年々枝は太くなるので、重さに絶えられず折れたりしています。(昔は結構太い枝がたくさん転がってました。)ハワイつづく

2010年05月26日

コメント(0)

-

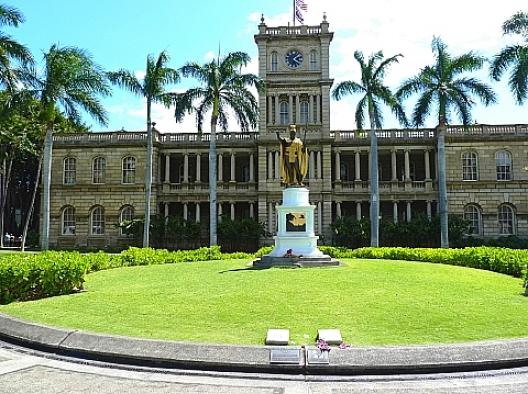

ハワイ統一王朝 2 (ハワイ王国とイオラニ宮殿)

(テレビで)エリザベス女王が議会出席の為に久しぶりに王冠をかぶっているのを見た。おそらく、ウエストミンスター憲章にのっとった形式的な議会参加である。そして、王冠は「王冠への忠誠」の為に必要な道具なのであろう・・。王冠の正面には例のスペインのペドロ王がグラナダ王(イスラムのスルタン)から奪い取った「黒大使のルビー」が光っているのが見えた・・。王冠はロンドン塔の金庫から出されてきたものだし・・。王冠にはそれはそれは深い歴史がきざまれている。長い歴史の中に壮絶な事件がたくさん盛り込まれている国だけに、王冠もさぞや重かろう・・・と、ふと思ったのだ・・・。今年2010年3月「セビーリャのアルカサル 6 (黒大使のルビー)」の中、巨大ルビーの惨劇の中で紹介。リンク セビーリャのアルカサル 6 (黒大使のルビー)さて、ハワイ王国の話であるが、ハワイを最初に見つけたのはジェームズ・クックである。彼はイギリス海軍省と王立協会の後押しで、第三回目の航路発見の任についていた。要するに最初にハワイにかかわった国はイギリスなのである。ハワイ統一王朝 2 (ハワイ王国とイオラニ宮殿)ハワイ建国と滅亡のプロセスイギリスとの安全保障条約イオラニ宮殿ハワイ王国ハワイ王国の滅亡カメハメハ大王像1883年のカラカウア王の戴冠式の日に除幕されたこの像は、ホノルルのダウンタウンのアリイオラニ・ハレ(ハワイ州最高裁判所)の正面に飾られ、イオラニ宮殿を見守るように立っています。左手の槍は平和を象徴、右手はハワイの繁栄を表現とか・・。キャプテン・クックによるハワイ発見から100周年の記念像として制作。ところがこの像は全く本人に似ていないのだそうです。(拡大版は前回載せてます。)最初の像はイタリアで鋳造され、運搬中に船が沈没。再度制作した像は白人系の顔。後に引き上げられた最初の像は現在ハワイ島のカメハメハ大王の生誕地カパアウの町に置かれているそうです。(因みにもう一体、ハワイ島のヒロにあるらしい。)イギリスとの安全保障条約ジェームズ・クック以降、多くの外国船がハワイに渡来し、カメハメハはこれら外国人と積極的に交流を持ったと言われています。前回最後に紹介したように、クックに同行していたイギリス人のジョージ・バンクーバーを参謀として迎えたのは、島内の対抗勢力を押さえる為だけではなく、ハワイの属国化を狙う諸外国に対処する必要が生じたから・・のようです。カメハメハは英国と安全保障条約を結びます。(ハワイにおけるイギリス人の安全を保障する代わりに有事の祭はイギリスがハワイを防衛する。)ジョージ・バンクーバーは、アメリカによるハワイへの影響力が日増しに強まる中で、彼はイギリスによってハワイは護られなければならない・・と言う使命感があったようで、王の許可の元にユニオンジャックを掲げたと言われる。(ハワイの国旗の一部にユニオンジャックがデザインされているのは、これに起因するそうです。)イオラニ宮殿の扉に付いている王朝のオリジナル・デザインの紋章。「UA MAU KE EA O KA AINA I KA PONO」・・大地の生命は正義によって保たれる。1843年カメハメハ3世のスピーチから選ばれた言葉らしい。ハワイ王国カメハメハが王になったのは1795年。ハワイ諸島を統一してハワイ王国を建国したのは1810年。それからリリウオカラニ女王が廃位のサインした1895年までの85年間がハワイ王国の期間です。初代カメハメハ1世から.カメハメハ5世までの5人にルナリロ王、.カラカウア王、.リリウオカラニ女王と8人の王が統治。(皆短命だった)6代目(ルナリロ)と7代目(カラカウア)王は選挙で選ばれています。イオラニ宮殿(Iolani Palace)7代目カラカウア王(1874年~1891年)により1882年に完成。それはアメリカにおける唯一の王宮でした。1882年~1891年・・カラカウア王とカピオラニ王妃が使用。1891年~1893年・・リリウオカラニ女王が使用し、幽閉されていた宮殿でもあります。1階右に大きなホールと玉座があったように記憶しています。1階左がリビングとダイニングだったか・・。2階右の部屋がリリウオカラニの幽閉された部屋だったような・・・。(彼女が制作していたハワイアン・キルトが飾られていたような・・・。)昨年1月に行ったのにもう忘れてます・・・ハワイ王国滅亡後は共和国の、そして自治領の、と所有変わり、1893年までハワイ州の政府庁舎としても使用されていたようです。その後宮殿は放置されて荒れ果て、1978年、宮殿は修復されて博物館として現在も公開されています。一度に見学できる人数が限られている(自由には見学できません)ので、要予約。宮殿内は撮影禁止。ボランティアの人が宮殿内部の解説をしてくれます。尚、宮殿内の床はコアの木を使用しているので、土足厳禁。靴カバーを付けるか、ヒールの場合は靴を脱ぐ事になります。リビングには歴代国王の肖像画がかけられていたと思います。ハワイ初の電話や自家発電による電気が通じていて、近代的な西欧の生活様式でした。 半地下部は、厨房やランドリーなどの裏方部屋。イオラニ・バラックス近衛兵の詰所は現在チケット売り場とトイレとお土産屋さんになっています。奥に見えるのが宮殿。宮殿の左側面右が正面宮殿の正面と裏だけ階段が付いています。宮殿の左側と裏側は駐車場。(数は少ない)リリウオカラニ像と後ろに見えるのが宮殿。リリウオカラニ(LiLI UOKALANI)(1891年~1895年)リリウオカラニ女王はハワイ王国最後の女王です。先王のカラカウア王の妹になります。「アロハ・オエ」の作詞者としても有名です。ハワイ王国の滅亡ハワイは近代国家になるにつれて諸外国に狙われていきます。カラカウア王はハワイ経済のためアメリカとの交渉を積極的に行っていたようですが、そのサトウキビの大規模なプランテーションで成功した砂糖貴族達によって追い詰められる事になるのです。王政派と、王政を廃してアメリカへの併合を目指す共和制派との対立はリリウオカラニ女王の時にピークとなります。リリウオカラニは女王として即位すると、ハワイアンの為のハワイを作る為、権利を取り戻すべく新憲法を発布。共和制派との対決姿勢を強める事に・・。(当時すでにハワイの土地の3分の2が外国人の所有だったそうです。)女王の動きを機具した白人権力者は1893年1月アメリカ海兵隊をイオラニ宮殿に向け、包囲して政庁舎を占領して女王を幽閉。(日本はハワイ王室の味方として抗議の軍艦を出したと言います。)1894年ドールを大統領とする暫定政府が出来、事実上ハワイ王国は終焉。つまり、ハワイ王国は白人勢力の圧力により崩壊したと言う事になります。1895年1月6日、王政派が反乱を起こすとリリウオカラニは再び首謀者として逮捕され、幽閉。結局、1895年1月22日、女王廃位の署名を強要され、彼女がサインした時、王室は完全に消滅したのです。ウキペディアより、リリウオカラニの即位の写真(パブリックドメイン)back numberリンク ハワイ統一王朝 1 (ハワイアンのカプ、マナ、フラ)ハワイ統一王朝 2 (ハワイ王国とイオラニ宮殿)リンク ハワイ王国歴代の君主 1 (カメハメハ朝)リンク ハワイ王国歴代の君主 2 (カラカウア朝)リンク バーニス・パウアヒ・ビショップ博物館 1 (ホノルル)リンク バーニス・パウアヒ・ビショップ博物館 2 (鳥の羽のマント)

2010年05月25日

コメント(0)

-

ハワイ統一王朝 1 (ハワイアンのカプ、マナ、フラ)

ハワイ統一王朝 1 (ハワイアンのカプ、マナ、フラ)ポリネシアンからハワイアンの精神に・・。キャプテン・クックとカメハメハ王の出会いポリネシア人の移民ハワイ諸島に最初に入植したのは、マルケサス諸島からやってきたポリネシア人だと言われています。時は4~6世紀、マルケサス諸島からハワイまで3500kmの距離をカヌー(双胴の遠洋航海用のカヌー)だけで渡ってきたようです。ポリネシア人が太平洋を航海した船が復元されています。全長十数mホクレア号はホノルルにあります。11世紀頃にはタヒチからハワイへ集団移住があったようですが、飢饉か? (真相は不明)途中寄れる島もなく、一気にここまで到着するのはすぐれた航海技術を彼らが持っていたからのようです。それ以後、キャプテン・クックが到来する18世紀まではポリネシア人だけの社会を造っていたようです。人々は首長を頂点とする階級社会を構成。生活はカプ(タブーor禁忌)と呼ばれる約束事によって成り立っていたと言います。カプ(Kapu)禁止事項・・・といった事ですね。縦社会を形成する上での規則・・と言う役割は大きかったでしょう。例えば、王族は王族内でなければ結婚できない。男女が席を共にする事、女性がタロイモ畑に入る事を禁止、など。カプを犯した者には厳しい罰則(死)が与えられた・・。カメハメハ1世は伝統を受け継いでカプを徹底したようですが、欧米流の教育を受けたカメハメハ2世は女性が蔑視されるカプを嫌い、神官との戦いにも至りますが、結局カメハメハ2世(国王軍)が勝ち、以降偶像崇拝とカプは無くしたようです。カメハメハ大王の鳥の羽の衣装に似ています。ビショップ・ミュージアムにカメハメハ大王のマントが所蔵されていますが、この衣装のせいで鳥が絶滅したそうです。首長同士も時には団結? カメハメハ大王(1758年? ~1819年)が全島を統一するまで統一王朝はなく、それまで幾つかの首長国に別れていたと言います。キャプテン・クックが殺されたのは、クックの一行が原住民の泥棒行為を咎めて騒動を起こし、首長の一人を誤って殺してしまった事によります。霊的で超自然的な力・・マナマナの存在は、ハワハイアンの生活を支配し、神々と同じくらい日常の生活に浸透。マナは、神や死者の霊、祖先の霊をはじめ、人間自身や海や山、石、さらには生活道具など森羅万象に存在しているそうです。マナの考えは、日本の付喪神(つくもがみ)に似ているようです。長く生きた依り代に、神や霊魂などが宿る・・・と言う古い民間信仰で、多種多様な万物が長い時間や経験を経て神に至る物(者)となる・・・と言う神です。ハワイアンのマナは、信心の強さやそれを持つ人物の純粋さで性格や効果が変わると信じられていたようで、常に彼らの信心が試されていたと言います。彼らのマナへの思いは、フラダンスで確認できると言います。ホテルのデイナー・ショーもなかなか趣向が凝らされているようです。フラ(hula)フラの起源は、ペレ神話の中で、火の女神ペレとその妹ヒイアカがポーポエと言う半神から踊りを教わったのが最初とされているそうです。(伝説的には・・。)ペレとの特別な意味は無いようですが、実際ハワイアンは昔からフラに宗教的な意味合いを込めてきたと言います。ハワイアンは文字を持たないので、踊りの中に神託的な意味が込められ、踊りを通して神のメッセージを伝えると言う役割を果たしているのだそうです。さらに楽器で拍子を取り、詠唱者(メア・オリ)によって、メレ・オリ(チャント)と呼ばれる神の言葉等が唱えられるメレ・フラと言うのがあるそうです。それは主に誕生や死、首長の就任などの重要な儀式で唱えられる、聞く者に与えられるメッセージで、恐らく、森羅万象の中に存在しているマナが唯一言葉と言う形をとって伝えられる・・感じ取れる・・と言う瞬間のフラなのだと思います。そして、元来このフラを踊るのは男性のみ。神の御前とはヘイアウの中。そこに女性は入る事は許されなかった場所なのです。フラに託される願いは、豊穣、平和、戦いの勝利などさまざまあり、当然踊りのスタイルも異なるようです。島毎に独特のスタイルもあるようです。(恐らく古くは部族での違いもあったでしょう・・。)ジェームズ・クック(James Cook)(1728年~1779年)イギリス海軍の大佐で、太平洋を3度、航海。この頃まだ太平洋の地図は白地図だったようで、太平洋の地理的全貌をヨーロッパに知らせた他、多数の地域を正確に測量して報告。写真はウキペディアから(パブリックドメイン)1778年1月キャプテン・クック(ジェームズ・クック)が3度目の世界航海の時にニイハウ島とカウアイ島を発見。そして1778年11月ハワイ周辺で冬を凄そうと停泊していた時にカラニオプウ王の一行がカヌーでやってきたのだそうです。キャプテン・クックの日記によればこの時に王の甥であるカメハメハも同行し、彼は船内に一泊し、大砲や鉄砲などの銃火気に衝撃を受けた・・と言います。ハワイ統一王朝の誕生カメハメハが即位したのは1795年。全島を統一したのは1810年。「この石を動かす者は、ハワイ全島を治める者になれる」と言う伝説の「ナハ石」を転がした(強いマナを持っていている)・・と言う伝説がありますが・・・。彼がカメハメハ王朝を確立できたのは西欧の武器を導入し、白人の参謀(ジョージ・バンクーバー)を雇っていたから・・のようです。ハワイ統一を成し遂げたカメハメハ大王の銅像。つづくリンク ハワイ統一王朝 2 (ハワイ王国とイオラニ宮殿)リンク バーニス・パウアヒ・ビショップ博物館 1 (ホノルル)リンク バーニス・バウアヒ・ビショップ博物館 2 (鳥の羽のマント)

2010年05月23日

コメント(0)

-

ビッグ・アイランド(ハワイ島) 2 (黒砂海岸とオリビン)

ハワイ島には3種類の美しい砂の海岸があったようです。ビッグ・アイランド(ハワイ島) 2 (黒砂海岸とオリビン)アメリカ合衆国ハワイ州 ハワイ島北緯19度34分 西経155度30分プナルウ湾の黒砂海岸とハワイのダイヤモンドハワイ島の大地はほとんど溶岩の上に成り立っています。(火山の噴火で出来た島ですから・・。)沿岸は溶岩が流れて海に入ったと言う跡がはっきり伺えます。バスの車窓からなので、窓ガラスが反射してきれいに撮影出来ていませんが参考に・・。プナルウ(Punaluu)湾の黒砂海岸キラウエア火山からハワイ島の南端(サウス・ポイント)方面に向かう海岸線に、溶岩が海で浸食され、砂となって打ち上げられた真っ黒な砂のビーチがあります。かつてはハワイの原住民の主要な定住地で、西欧人が渡来してからは砂糖の重要な輸出港だった場所です。今はプナルウ・ビーチ・パーク(Punaluu Beach Park)と言う郡立公園で、ウミガメの産卵場として知られています。十数年前に行った時は、溶岩に襲われて、立ち入り禁止・・かつての黒砂海岸は消えていました。今は再び黒砂海岸が甦って来ているようですが・・。下はまだ新しい溶岩のようです。この海まで流れ込んだ溶岩が波にもまれて、砕かれ・・。礫(れき)となり・・・さらに波にもまれて、砕かれ・・。黒砂を造りあげるのです。ブラック・サンズは溶岩(玄武岩)が細かくなったものです。が・・昔の黒砂よりまだ粒が粗いようです。(昔の黒砂はもっと研磨されて細かいです。)グリーン・サンズさらに南下するとサウス・ポイントの手前に、抹茶色したグリーン・サンズ・ビーチと言うポイントがあります。(昔はもっとグリーンが多くて濃いオリーブ色だった。)残念ながら写真はありませんが、砂があります昔、上のプナルウ・ビーチで3色砂付きのポスト・カードを購入していました。左がグリーン・サンズで右がホワイト・サンズ今のグリーン・サンズは砂が多いようです。ホワイト・サンズは、白サンゴや貝殻の破片が細かい粒子となったもので、珊瑚礁の多いビーチで見かける砂です。グリーン・サンズは、この島のみ見られる砂で、オリビン(和名はかんらん石)が細かくなって海岸に漂着したものですが、もともとは古代の海岸の火山円錐丘の崖が浸食されて生まれた砂のようです。オリビン(Olivine)オリビンは火山性の玄武岩の中にもともと含まれている物質(大きさは1mm以下)だそうで、、それがマグマの高温の中で溶けて大きな結晶を形成。次の噴火でマグマと混ざり合って地上部に突出したものなのだそうです。昔はハワイ島の溶岩ロードの周りの石ころや、海岸に落ちている石ころ(溶岩)には5~7mmくらいの大きさのオリビンの結晶がたくさん付いていました。(今はあっても、2~3mの小さい粒がついているだけ)そんな、粒のオリビンはお土産屋さんでブローチなどになって売られています。カッティングされているオリビンの石とドラクエのスライムちょっと趣向をこらして撮影上に紹介したオリビンでも上質の大きな石はペリドット(Peridot)と呼ばれる準宝石で、「ハワイのダイヤモンド」と呼ばれています。(8月の誕生石です。)警告先程紹介したようにハワイ島にはオリビン付きの岩が落ちていますが、ハワイの石(溶岩)は女神ペレの所有物なので、勝手に持ち帰る事は許されません。国立公園だから・・と言うだけではなく、本当にバチがあたるのです。実際こっそり日本に持ち帰って災いを受けた人達が大勢いて、ハワイの郵便局宛に「石」を送り返す人が後を絶たない状況だそうです。私も知らずにホノルルに持ち帰り、姉に言われてワイキキの海に捨てに行きました。その時、ありえない大波に襲われてズブ濡れになったのを覚えています。ハワイ・・つづく

2010年05月23日

コメント(0)

-

ビッグ・アイランド(ハワイ島) 1 (溶岩チューブ)

前回の火山の火口で訂正です。火山の火口はキラウエア火山でした。すみません思えば、何度もハワイにいっているけれど、特にガイドブックを買った事もなかったので、家に何の本もなかった事に気がついたのです。まあ、持っていたところで、ホテルの名はコロコロ変わるし(買収されるのが早いから)、人気の店も次に行く時はたいてい無くなっているし、人気のオプショナルも売れ筋の商品も1年とたたずに変わっているので、古いガイドブックはほとんど役に立たないのですが・・・。図書館で本借りてきました・・・。ビッグ・アイランド(ハワイ島) 1 (溶岩チューブ)アメリカ合衆国ハワイ州 ハワイ島北緯19度34分 西経155度30分ハワイ島、等高線地図上の高い山がマウナ・ケア (4205m)下の高い山がマウナ・ロア (4169m)ブルーの丸で囲った一帯がキラウエア (1247m) の火口域ハワイ島の南東沖に幾つもの海底火山が誕生していて、中でもロイヒ海底火山は海面下1000mまで隆起。ロイヒはマウナ・ロアやキラウエアと同じホットスポット(噴火に起因するマグマ溜まり)を共有。火山の移動1911年からの観察によれば、火口は南東方面に徐々に移動しているようです。それは太平洋プレートが北西に動く為で、理論的に、古い火山は北西にずれ、新しい火山は南西に広がって行く・・からなのだそうです。海底火山のロイヒ海底火山がそれで、いずれは島になる予想・・。ハワイ火山国立公園1987年にユネスコの世界遺産(自然遺産)にも登録ブルーの囲いが全てキラウエア火山の火口になっています。ピンクが溶岩・・新旧重なって海に向かって流れて行ってます。(次回海に流れた溶岩の作る黒砂海岸を紹介)前回のクレーターは左端のカルデラで、山脈上に火口がたくさん連なる。別の火口最近再び活発化してきた為に、従来歩けたクレーターや、溶岩の見学が出来なくなっているとの事です。溶岩の通路(サーストン溶岩チューブ)2007年にキラウエアの火口壁が崩落して影響で火口からの溶岩の流出は止まったようですが・・。しかし、裂け目から溶岩が流出。それは地表を伝い、地下に潜って(溶岩チューブ)海まで流出しているそうです。大クレーター隣のキラウエア・イキ火口のすぐそばにサーストン溶岩トンネルがあります。溶岩の通過中に溶岩は外側から固まり固定され、最後まで高温の中心部のみ溶岩が流れきって空洞が生まれたようです。最初に入った人は勇気がありますね。今はシダの洞窟のよう・・。100%溶岩の洞窟だけに植物は一切ないようです。ハワイ諸島の火山はほとんどが楯状火山。粘性の低く広がりやすいシリカの少ない玄武岩質の溶岩。ジメジメよりビショビショのようです。ジュラシック・パークのようですね。溶岩の台地も熱帯なのでシダ類の勢いが凄いです。別の溶岩チューブハワイ島つづく

2010年05月22日

コメント(0)

-

ここはどこでしょう? クイズ 5月20日)の答え

訂正・・噴煙の火山はキラウエア火山の火口でした。母の体調がわるくて実家にもどっていたので遅くなりましたあまり寝ないで出かけたので、睡魔が・・・今日は簡単に・・ここはどこでしょう? クイズ(5月20日)の答え答えは、アメリカ合衆国のハワイ州、ハワイ島です。コーヒー農園はドトール・コーヒーのハワイ島の農園です。ドトールの園内は植物園のようにたくさんの植物が自生し、野生の七面鳥がカッポしている農園で、希望すれば営業時間に入園して見学させてもらう事ができるようです。前回のジェード・バインもこの農園内で撮影。ハワイ島ハワイ諸島の中で、一番大きな島なので、ローカル(地元)ではビッグ・アイランド(Big Island)と呼ばれています。下からハワイ島、マウイ島、モロカイ島、オアフ島、カウアイ島。最初の写真はこの島東岸の街、ヒロの近く。ガスが出ている山は火山で、この島は現在も活動中の火山を含めて5つの火山で構成されています。マウナ・ロア(活火山)、キラウエア(活火山)、マウナ・ケア(休火山)、フアラライ(休火山)、コハラ(死火山)、ウキペディアの図がわかりやすかったので、借りてきました。(パブリック・ドメイン)マウナ・ケア山頂の天文台マウナ・ケアの標高は4205m。天文台は4100m付近に合計12基。高い標高と孤立と立地は、地球上で天文学の地上観測に適した場所として世界各国の天文学研究機関が第一級の天文台と望遠鏡を集合。マウナ・ケアは、約4500年前に最後に噴火していて、現在休火山。訂正 キラウエア火山最近活動が活発化外輪クレーター(火口)の中にクレーター(火口)があり、さらに煙の元の火口がある。キラウエア火山のクレーター沿いは循環道路(クレーター・リム・ドライブ)となっていて従来は一周できたけれど、現在は噴煙の為に半分閉鎖されているようです。火の女神ペレ(Pele)炎、稲妻、ダンス、暴力などを司る女神は、美しく情熱的で嫉妬深い。ハワイ島キラウエア火山のハレマウマウ火口に住むという。「あまりにも美しく、出会う男をすべて魅了」「あまりにも身勝手で、思い通りにならないとすぐに火山の怒りを爆発」つづく

2010年05月21日

コメント(0)

-

ジェード・バインの花

番外編ここはどこでしょう? クイズ (海外編)の答えの前に・・。コーヒー園に咲いていた珍しい花を先に紹介。インパクトがあるので、以前も写真には撮っていたのですが、名前がわからなかった・・。ジェード・バイン(Jade vine)の花ヒスイカズラ(翡翠葛)学名:Strongylodon macrobotrys(ストロンギロドン・マクロボトリス) マメ科ストロンギロドン属花は大変珍しい青緑色で、花色が宝石の翡翠(ヒスイ)に似ていることからJade Vine(英名)と名がつき、和名はそれからヒスイカズラ(翡翠葛)とついたようです。(翡翠の色ではないと思うけど・・・)思わず目を見張る美しさ・・。この世の花とは思えない色合いです。マメ科の蔓性(つるせい)の植物で花房は下垂して長さ1m以上になるようです。房の付き方は藤の花に似てるかも・・。確かに花はマメ科の花の形はしていますが豆と言うよりはランの花弁に似てるかも・・・。原産地はフィリピンのルソン島やミンドロ島で、それら限られた地域の熱帯雨林にしか自生しない希少種です。現在は自生も減って原産地でこそ絶滅危惧種のようですが、私は何度かこの島の植物園で見ています。また、今はその美しさから日本の植物園にもあるようですし、何より、通販で苗を売買していますよ本当に面白い・・興味深い・・怪しい花色の花です。青い色素は難しいと聞きます。青いバラが薄紫のようなブルーしか発色できていないのに・・・。この花の色のDNAを使ったら驚くようなバラの花ができそうな・・・。次回、答えです。

2010年05月20日

コメント(0)

-

ここはどこでしょう? クイズ (海外編)

嵐山の写真を同行した姉達に写真提供を頼んでいたのが、今頃手に入りましたが、すでに終わってしまっているのでお蔵入りとなりました良い写真があるので、残念ですが・・。(どこかでまた使えるかな???)ここはどこでしょう? クイズ (海外編)久しぶりの海外編、まずは「ここはどこでしょう? クイズ」から入らないとね写真はある特派員から入手したばかりの生々しい? 直近のものです。いつもなら晴れ渡った青い空が出迎えてくれるはずなのに・・・。ヒント ガスが出ているので曇っているようです。最近ちょっと活発で・・。ここは、どちらかと言うと危険な場所なので土地は安いのだそうです。でも、危険やリスクを考えるとたいていの人は、わざわざ好んでここに住もうとは思わないと言います。とは言え、観光では自慢の見せ場があります。このあたりは人も住まない不毛の台地。最近は行ける範囲に規制がかかっていると言います。原因はもちんガスに関係しています。ヒント ところでここ・・・はコーヒー豆の生産に適した「コーヒーベルト」地帯に含まれています。(南北両回帰線の間・・北緯25度、南緯25度間)現在コーヒー豆を生産している国は60数か国あるそうです。1825年ブラジルから最初の木が持ち込まれ、今やここの地名の付いたコーヒー豆は一つのブランドとなっています。この農園は、フアラライ山の中腹(標高500~800m)で、日本人経営の農場です。(皆知っているコーヒー会社の持ち物です。)春には、ほんの数日だけ可憐な白い花が咲く。コーヒー豆はアカネ科コフィア属(常緑樹植物)の実の種子です。飲用目的で栽培され流通しているのは「アラビカ種」「カネフォーラ種ロブスタ(通称ロブスタ)」の2品種。アラビカ種・・・エチオピア原産。主に高地で栽培され、香味が優れて豊か。 産地ごとの土壌や気候の違いによる個性があるそうですが、 全体の75%~80%を占めるそうです。ロブスタ種・・・・コンゴ原産。比較的低高度の高温多湿の土地でも栽培可能。 安価なので、主に缶コーヒーやインスタントコーヒーに使われるらしい。1本の木からはコーヒー50~60杯分の豆しか採れないらしい。ヒント・・ダイレクト便が飛んでます。ガスは火山ガスの事です。最近ちょっと活発化してガスを噴出。国際空港なのに・・歩くのね・・・。

2010年05月20日

コメント(0)

-

大阪天神橋筋の老舗たこ焼き屋

Break Time (一休み)久しぶりに食べ物ネタです。写真自体は、あまり華やかではなく、見栄えも今一なのですが・・。地元の有名店で、何度もテレビで紹介されている店なのですが、いつ行っても行列で・・、待ち時間の絶えられない私が今回やっと口にできた「たこ焼き」なのです大阪天神橋筋の行列のできる たこ焼き屋大阪の人はとかく行列を作る人達です。「人気の・・」、「一番売れてます」、「デレビで紹介」と言うワードには本当に弱いようです今回紹介する天神橋筋の商店街は、いつ通っても人で賑わっていて、その中には行列の店が何軒かあります。ただ、一度食べて美味しくないとすぐに人は途絶えてしまうので、次ぎに行った時にも必ずその店に行列ができている・・とは限らないのです。天神橋筋の商店街は大阪天満宮への参詣道でもあります。1丁目から6丁目まで南北2.6kmを貫いている日本一長いアーケード商店街でもあります。(写真は天神様の近く天神橋2丁目入り口あたりだったか)大阪人は、話題のものにはすぐ飛びつく傾向がありますが、それは、話題がいかなるものか、確かめる為です。だから一巡するまでは行列は続くのですが、その後は「もう一度食べたいか?」実力次第なのです。二度目に行っても行列なら間違いないでしょう。今回私がやっと食べることができたたこ焼き屋さんは、親子4代? 続く名店のようです。昔から噂には聞いていても、いつも行列で今回2人待ちのチャンスだったので思い切って列んでみました。しかし、安いので、皆大量購入するし、店内で食べる人の分もあったので、結局30分くらい待ったのでした。うまい屋正確には、天神橋筋商店街の5~6丁目の中間から道路を渡った別の商店街入り口近くにあります。JR天満駅から5分~6分? 地下鉄・堺筋線または谷町線の天神橋筋六丁目駅から1~2分?一応住所は大阪府大阪市北区浪花町4-21 関西テレビの局から5分~6分くらいなので、よくテレビでも紹介されている店なのですが、知る人の話では、親子4代? 続く名店で、50年以上前からここに店はあったと言います。本当に老舗中の老舗たこ焼き屋さんなのだそうです。(今の主人は丁度店内に入ってしまい、写真には写っていませんが4人で焼いています。丁寧に焼いているので、時間もかかります。数もたくさんは焼けません。待ち時間はその為のようです。有名になるとすぐに味の落ちる店が多い昨今、ここはずっと味を守っているようです。ポイントは黄色いカス? 天かすかな? ここのたこ焼きはだし味がついているので、そのまま何も付けないで食べられます。好みでソースをかけても良し幾つ食べるか考えながら・・・ここまで待ったなら少し多めに注文しようか・・・等と考えて・・。持ち帰るとつぶれてしまいますが・・。店内で食べれば焼きたてすぐが食べられますよ夕食前の前菜に? 一人8個をぺろっと完食・・・おいしゅうございました軽くてたくさん入ってしまう味なのです。店名の「うまい屋」は、旨いや! のダジャレか?たこ焼きがいかなるものかは知らないのですが、安くておいしいのは最高です。器は今時めずらしくなった経木(きょうぎ)を使用。通うのは雑誌やテレビで見てきた新参者ばかりでなく、地元商店のおじさん達もたくさんいます。このあたりに住む人には懐かしい味でもあるようです。参考までに値段表この値段を見ると東京のたこ焼き屋の値段は高すぎだぞ・・。列ぶのは嫌いだけど、また食べに行きたいなたぶんビールにとてもあうと思う。

2010年05月19日

コメント(0)

-

嵯峨野観光鉄道トロッコ列車

写真追加昨日はほとんど寝ずに、朝から西武ドームで行われている「国際薔薇とガーデニングショー」に出かけたりしていたので、夜中に写真をアップしたあと、保たずに眠ってしまったそれにしても今年はガッカリの薔薇展だった・・・薔薇の看板しょっているのに薔薇が例年になく、少なかったのだ。もしかしたらアイスランドの噴火の影響か? イギリスから薔薇が入荷しなかったのか、あるいは寒さが続いて例年より薔薇の開花が遅れているせいか? 何とか取り繕ったにしても、これがタダなら文句はないけど、入場料2000円もとっているのである酷いぞ・・。そう言えば、アイスランドがまた噴火していますね・・。ヒースロー空港がまた閉鎖されたとか・・。ハワイ島の火山も噴火が活発になっていて、いつものように溶岩台地に近づけなくなっているのだそうです。地球全体、今年はおかしいかも・・・京都府京都市、嵐山、嵯峨野嵯峨野観光鉄道トロッコ列車と保津川下り嵯峨、嵐山と言えば、やはりトロッコ列車と保津川下りははずせない所です。しかし、トロッコ列車自体の乗車時間は25分程度ながら、船着き場までバスで15分かかり、さらに保津川下り自体の所要時間は・・何と2時間近くかかるのである。(水量で多少異なるが・・。)考えていた以上に乗船時間がかかるので、この日はトロッコ列車を折り返して戻るだけしかできなかったのです保津川下り、乗船に大人一人3900円するのです。どうも値段も高いと思った・・・。この間紹介した地図から乗り場を紹介。トロッコ列車始発の駅「トロッコ嵯峨駅」はJR嵯峨野線「嵯峨嵐山」のすぐ横です。通常1日8往復のようです。写真はないけど嵯峨駅は新しくてホールに温室、乗車待ちの暇つぶしのできる駅舎でした。(整列乗車してすぐ出発なので写真を撮る時間がありませんでした。)トロッコ列車の料金は片道大人一人600円。トロッコ列車といっても実際はトロッコではありません。ほぼ普通の客車で、一車両だけ気持ちガラス張り度の高い「リッチ号」と言うのがありますが・・。(全席座席指定です。)トロッコ列車の誕生古くは、山陰につながる京鶴(けいかくせん)線の一部だった線路を利用したものだそうです。京鶴(けいかくせん)線は、JR西日本の山陰本線となっていましたが、1989年、電化、複線化の為に、渓谷に沿って蛇行するこのルートを一気にトンネル化(嵯峨(現在の嵯峨嵐山)~馬堀間)した為に廃線となった旧線です。嵯峨野観光鉄道のトロッコ列車はその廃線を利用して1991年に開業しています。区間は保津川渓谷に沿って嵯峨から丹波地亀岡に至る7.3km。トロッコ列車の嵐山駅(分岐点)までは山陰本線と嵯峨野観光鉄道は線路を共有。トロッコ列車の嵐山駅と右の線路が1989年3月に新線に切替えられたJR西日本の山陰本線。先頭車両の車掌さんの横の窓から(リッチ号ではないけど席は当たりだった。)トンネルを抜けると左手に保津川が・・・。保津峡谷を縫って走るこのルートは景勝地として名高く、車窓からの素晴らしい景色が楽しめます。トロッコ列車と山陰本線と保津川の交錯・・・右が嵯峨嵐山左が丹波亀岡車窓から見える保津川対岸の建物は、古くは嵐狭館、今は「星のや京都」となっています。かの有名な(株)星野リゾートが買収して「水辺の私邸」として洗練されたデラックスな空間ホテルとなっているようです。(ちょっと泊まってみたいかも・・・。)廃線で放置するには惜しかった自然の環境や渓谷美を堪能。眼下には保津川下りの船が通過して行きます。桜並木を沿線に植えたり、ライトアップするなどの沿線整備の他、「なまはげ」が途中乗車したりとユニークなサービスも演出しています。保津峡保津川下り保津川(大堰川)の景勝地を小舟で下る観光ツアーです。丹波亀岡から京都の嵯峨嵐山まで約16kmの渓流を下るスリル満点の船旅なのです。もとは長岡京(784年~794年)に都があった頃から京都や大阪へ物資を運ぶ為の生活航路ではあったようです。15世紀近に木材や薪炭の運搬の為に整備して産業水路として使用され、それは近年、山陰線の開通やトラック輸送が始まるまで利用されていたそうです。結構、川は岩だらけで、川幅も極めて狭い所もあるので、航行にはかなりの技術もいるはずですが、何より・・見てると荒く、ラフティングみたいに結構激しそうです。(保津川下りのラフティングも実際あるようですが・・。)所要時間も2時間近く(一度乗ったら降りられないし)結構ハードそう?時間がなくて今回保津川下りはできませんでしたが、「保津川下り」とはこんなものだ・・と言う参考にはなりましたねところでトロッコ鉄道は全編保津峡と保津川三昧ですが、この季節山藤がところどころ咲いていました。きっと4月は山桜が咲き、秋には紅葉が綺麗なのでしょうね。トロッコ列車と保津川下り おわり

2010年05月17日

コメント(0)

-

侘びの禅寺、天龍寺 2 (禅の庭)

京都五山禅寺の3作のBack numberをラストに入れました。「京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング」に関しては、「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の前章にもなっています。京都府京都市、嵐山、嵯峨野侘びの禅寺、天龍寺開山 夢窓国師(夢窓疎石)と庭開山(初代住職)となった夢窓国師は寺の堂塔建立の資金調達の為に、中国(元)との貿易を足利尊氏に進言したと言い、その貿易船(寺社造営料唐船)の「天龍寺船」の名は有名。(足利尊氏が土地を寄進しても天龍寺建立に資金が足りなかったらしい)後醍醐天皇の恨みを鎮護する為の寺?南朝の後醍醐天皇のみならず敵対する北朝方の公家や武士からの信頼も受けていたと言う。(歴代七帝に仕え、七つの国師号を受けている為「七朝帝師」と呼ばれている。)時代は南朝(大和国吉野行宮)と北朝(山城国平安京)に2つの王朝が存在した南北朝時代である。夢想国師は前回触れたように京都を望みながら吉野で亡くなった後醍醐天皇の菩提を弔う・・・と言うよりは後醍醐天皇を祀り、その怨念を鎮護する為にこの寺の建設を足利尊氏にすすめたのかもしれない。1345年落慶法要は、南朝の後醍醐天皇七回忌法要に合わせたもので、足利尊氏のみならず、北朝側の光厳上皇と光明天皇の臨幸を仰いで行われるはずだったと言う。(延暦寺の僧侶から妬みの横槍(よこやり)があり、実際は天皇は来れなかったが・・。)開山iにあたっては朝廷からの賜り物と足利尊氏からの賜り物があり、さらに尊氏は子孫一族家人など、末代に至るまで天龍寺への帰依を誓ったと言う。小方丈(書院)の掛け軸禅宗の開祖は達磨(だるま・ボーディダルマ)大師。南インドの王子として生まれ、中国で活躍した仏教の僧侶にして中国禅の開祖。日本に伝わった禅宗には、臨済宗(臨済宗) や黄檗宗(おうばくしっゅう) 、曹洞宗(そうどうしゅう)がある。この寺は臨済宗天龍寺派の大本山。密教を学び、18歳のとき東大寺戒壇(かいだん)院で具足戒を受けている夢窓国師(夢窓疎石)の禅風は純粋禅とは異なり、天台宗、真言(しんごん)を加味したものであったと言われる。大方丈(書院)西側と曹源池千人収容可能な広大な僧堂を造営。その門流は、隆盛して京都の禅宗(臨済宗)の寺として格式の高い寺である。ここには、開山した夢想国師作庭の素晴らしい庭が広がっている。大方丈(書院)から曹源池の景色を眺める人達王朝文化と武家文化の荒々しさを融合した庭なのだそうです。曹源池廻遊式庭園。大方丈(書院)からの州浜と曹源池池の前庭には州浜形の汀や島か゜配置。池の左手に嵐山右手に亀山(小倉山)を配した借景式庭園でもある。夢窓国師(夢窓疎石)(1275年~1351年)鎌倉時代末から南北朝時代、室町時代初期にかけての臨済宗の禅僧で、禅宗発展の基礎を築いた人と同時に作庭によっても広くその名を知られていると言います。一時代を築く僧侶にして作庭師であるという事は、他の寺でも例はなく、その作庭に禅の思想が反映されていると言う点において非常に興味深い庭なのだそうです。特に山水を賞翫(しょうがん)した作庭(石の良さを利用した庭造り)には後世の禅文化に大きな影響を与えたようです。西芳寺庭園(苔寺)、永保寺庭園(多治見市)、瑞泉寺庭園(鎌倉)、恵林寺庭園(山梨)も夢窓国師の作庭。左に龍門瀑、右に三尊石組、中央に宝珠と龍の島?すべては計算されて配置された景色。池の正面、龍門瀑 拡大中国の登龍門の故事になぞらえたもので、正面の枯山水の三段組みの石は、瀧の落ちる様を表現して石を配置すると同時に、龍と化して瀧を登る様をも表現しているのだそうです。三尊石組と石橋石橋は、日本最古の石橋組みで、その右の石組みが釈迦三尊石と称して釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩を表現しているらしいが、どの石がどれか不明。左が大方丈(書院) 突き当たりが、庭園出入り口(建物内と庭は別料金)禅サンスクリット語のダルマ(法)から来ているこの名の通り、仏教の祖シッタータ王子も禅定によって悟りを開いて(ブッダになった)とされ、仏教の成立いらい重要な意義を持ち・・仏道修行に欠かせないものであるようです。この石組みも釈迦如来でも表現しているのだろうか・・。臨済宗の本尊は釈迦如来だから・・。天龍寺は法堂の直径9m似及ぶ天龍図で有名ですが、残念ながら写真がありません。他にも堂や庭園に寺などあるのですが今回はこれにておわります。次回トロッコ鉄道だけ少し紹介して嵐山は終わります。禅関連のBack numberリンク 京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と栄西禅師リンク 京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパングリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

2010年05月16日

コメント(0)

-

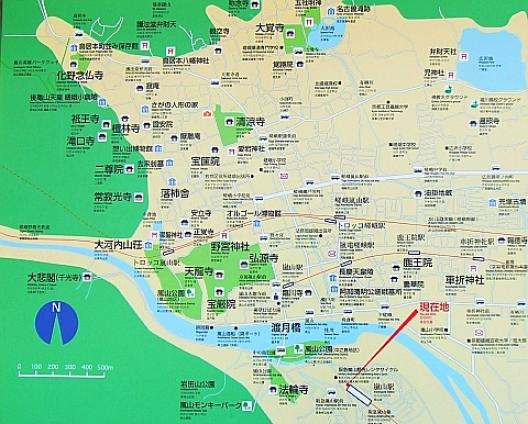

ここはどこでしょう? クイズ 7 の答え と 侘びの禅寺、天龍寺 1

またまたメンテナンスで切れてしまいました。事前警告音でも出れば良いのに・・本当にいつもいきなりですね。(来そうな予感はあったけど時間がまちまちだもの・・・。)ここはどこでしょう? クイズ7 の京都西編の答え嵐山です 御所車の奉納されている神社は嵯峨野々宮神社です。京都府京都市、嵐山、嵯峨野の三船祭り侘びの禅寺、天龍寺京都市街の西に位置する嵐山は、実際は川の南(西京区)を指し、JRや京福嵐山線のある川の反対側(右京区)は嵯峨地区なのだそうです。が、観光的には渡月橋(とげつきょう)周辺全域(嵐山、嵯峨野)をまとめに嵐山と呼んでいるようです。ここは室町幕府を開いた足利尊氏にとてもゆかりのある土地です。嵐山、嵯峨野一帯の地図車折神社は現在地の文字の右上三船祭り・・船遊びと扇流しこあたりは、平安時代には貴族の別荘地だった場所なのだそうです。平安時代、大堰川(おおいがわ)で行われていた貴族の船遊びが、昭和3年より車折神社により、今日(16日)行われる三船祭りで再現されています。ところで、御座船、龍頭船(管弦船)、鷁首船など20数隻を浮かべての船遊びのメイン・イベントは、 足利尊氏の故事 にちなんだ扇(おうぎ)流しなのだそうです。かつて、足利尊氏が天龍寺へ参詣の折、お供の童子が落した扇が川面を流れる様があまりに優美で尊氏が喜んだ・・と言う事から、以降、天龍寺参詣の際はお供の者が競って川に扇を流した事からきているようです。渡月橋周辺拡大三船祭りは渡月橋の川上(左手)で行われます。(神幸行列の出る車折神社はこの地図内にはありません)天龍寺は写真中央少し左大本山天龍寺(霊亀山 天龍資聖禅寺) 神仏霊場巡拝の道 第88番札所京五山の第一位の格式を持つ寺さて、前出の扇流しで出た足利尊氏の天龍寺へ参詣ですが、吉野で亡くなった後醍醐天皇の菩提を弔う為に足利尊氏(1305年~1358年)が建立(1345年落慶)した寺だからです。寺の背後に亀山が広がる。天龍寺の山号「霊亀山」写真建物は小方丈(書院)現在の建物は大正13年に建築 この寺は幾度も火災に会っている。ここは臨済宗天龍寺派大本山の寺院 写真右 小方丈(書院)ここはまさしく侘び(わび)と禅の精神の息づく寺です。 (空気も違う・・)侘びの美意識侘び(わび)は簡素、質素、粗末・・と言った意味合いの言葉ではありますが、そこには日本特有の美的意味が加わっています。それはこの禅寺のような禅宗の影響を持って成りたっているのです。「侘」を美意識とする概念は、決して言葉だけでは理解できないものなのです。「侘」を知るのは、行って、見て、感じて来るしかないでしょうね・・。大方丈内部多宝殿に向かう外廊下開山者 夢窓国師の造った庭園は、現在植物園にもなっている。この土地は、元々嵯峨天皇の后が開いた壇林寺跡を亀山天皇が離宮(1255年)とし、後醍醐天皇がここで幼少期を過ごしたと言う謂われの場所です。多宝殿に向かう外廊下 突き当たりが多宝殿しかし、本来敵対(尊氏は北朝)していた後醍醐天皇の菩提を弔う寺院の建設は夢窓国師の強い勧めであったと伝えられています。(夢窓国師は次回に説明)多宝殿後醍醐天皇を祀る多宝殿は昭和9年に再建。創建以来8回の火災に遭っているそうです。建物は吉野朝時代の紫宸殿造りで、中央に後醍醐天皇の座像が置かれています。(写真がボケでいたので使えません。)歴朝天皇の尊碑も祀られています。この多宝殿前に大きなしだれ桜の木があり、満開の頃はきっと美しかったでしょう。つづく

2010年05月15日

コメント(0)

-

ここはどこでしょう? クイズ 7 (京都西)

連休振り返れば、あちこち無計画に回っていたので、全然合理的ではなかったけれど、新しい発見は結構あったので、次回に行きたい所がある程度見えて来た気がします。日本もなかなかいいんじゃないですか? 若い時には気付かない寂び(さび)を奈良では特に感じました。ただ、平等院ではさすがに劣化が激しくて、もう少し修復したらいいのに・・・と感じてしまいました。奈良時代の物は時代が古い分、難しいのかもしれません。老朽化がイコール寂びになるわけではないと言うのも解りましたし・・。さて、そろそろ海外ネタに戻るか迷ったけれど・・・連休中に撮影した分をやはり今、この季節に紹介しておきたいのでラストもう一つ挟みたいと思います。「ここはどこでしょう? クイズ 7 (連休編)」 としておきます。今回は、いきなりでは解らないと思うので、ある程度名前を出して、地域の場所の特定クイズにしておきます。ヒント 今度は、意識的な侘び(わび)の本場です。ヒント 場所は京都の西方面、阪急で行ったので、川の南(西京区)に駅があり、JRは川の反対側(右京区)に駅があります。京都は流れる場所で、川の名前が異なります。今は統一された表記があるのだそうですが、それでも昔からの呼び名で呼ぶ人がほとんどです。写真は中之島公園からの景色です。ヒント 淀川水系の一級河川が係わる水系で、「桂川」が正式名ですが、この地点は大堰川(おおいがわ)と呼ばれています。ヒント この橋が有名な渡月橋(とげつきょう)です。仁明天皇の治世(834年~848年)に架橋されたと言う、ここも1160年近い歴史を持つ場所です。現在の橋は1934年(昭和9年)に架橋されたもので、橋脚と橋桁は鉄筋コンクリート製で、欄干部分のみ木造。川上側の景色・・ボートのいる地帯に着目ヒント 堰(せき)の先、川上に行くと保津川となります。ヒント トロッコ&川下り。ヒント 映画やテレビドラマの撮影でよく映る場所です。特にサスペンスの殺し物系で・・。船越さんはいるかな? 行きはのんびり「よいよい」でしたが、帰りは・・電車の時刻がせまり、ものすごい勢いで走って戻ったので心臓が超バクバクで死にそうでした結局改札入った所まで行って乗り遅れましたが・・・(阪急は発車が1分早いぞ)橋を渡って川下側・・この信号左方面がメインストリート橋を渡って川上側 その先に貸しボート屋がある。観光地は今や人力車が多いようです。(エコ・ブームだから?)昔は牛車でした。もちろん御所車は貴族だけですが・・・。この御所車は斉宮行列で使われる牛車だそうです。そう言えば、タイムリーですが、今日(15日)は京都の三大祭りの一つ、葵祭の日だそうです。御所車を牛が引く姿が見られるようです。しかも時代衣装を着た平安絵巻が見られるので、「今から京都に行こう! 」なーんてね5月15日の葵祭は、ここではありませんが、5月第3日曜日は三船祭りがここで行われます。4枚目の写真に戻って「ボートのいる地帯」が船遊びの場所です。これも平安時代の船遊びの再現なのだそうです。「やっぱり京都に行こう! 」ですね竹林の向こうに上の斉宮のいた神社がありますが、その答えは次回に・・。筍(たけのこ)がたくさん出てきています。掘りたかった・・・次回答え

2010年05月14日

コメント(0)

-

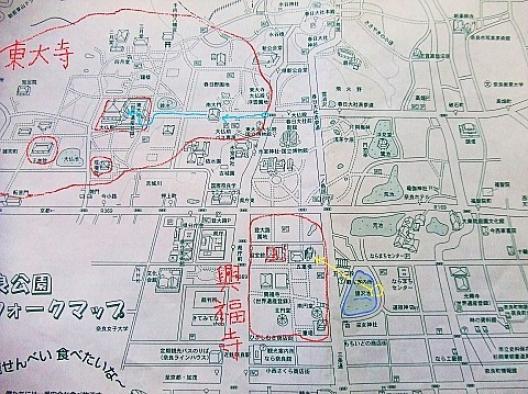

奈良散策 2 (興福寺と国宝と条坊制の都)

簡単に行こうと思ったのに迷走してしまったちょっと盛りだくさんかも・・・。前回の答えから・・・奈良県奈良、興福寺の東金堂と五重の塔でした奈良県奈良、興福寺国宝神仏分離令条坊制(じょうぼうせい)興福寺(こうふくじ)奈良・・・と言う時に紹介されるのが大仏と興福寺が上げられます五重の塔は奈良名物でもありますが、それだけではなく、興福寺は、藤原氏の氏寺であり、実は平城京への遷都の時に、飛鳥藤原京から移築された寺なのだそうです。創建は藤原鎌足(614年~669年)遷都と共に興福寺となりましたが、飛鳥から数えると推定1350年ほどの歴史を持つ寺なのです。奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一に数えられ、特に藤原氏の氏寺の為に手厚く保護され、長い歴史に数々の災厄に見舞われつつも、何度も再建され、今に残る仏像彫刻の名品(国宝)も藤原氏の勢力の賜のようです。その名品が焼失を免れて、奇跡的に今も多く残っているのです。当然、「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されてます。前回の答え・・宝物は・・たくさんありますが、特に八部衆の阿修羅像が有名です(参考)国宝館は撮影できないので本より興福寺、西金堂の仏(西金堂は現在はありません) 阿修羅像 実物 高さ153.4cm一部奈良時代、734年(天平6年) 国宝古代インドの魔神アスラは、仏に帰依して八部衆の一人、仏教の守護神となっています。興福寺、南円堂の主尊 不空羂索観音菩薩 座像 336cm鎌倉時代 1189年(文治5年) 運慶作 国宝写真左の手に羂索(金具の付いた捕縛縄)を持ち全ての衆生を救うのだそうです。運慶( ~1224年)・・興福寺を拠点に活動していた奈良仏師康慶の子で仏師。運慶の作品は現在、国宝か重要文化財である。興福寺、旧食堂の主尊(現在の国宝館の位置) 千手観音菩薩 立像 520.5cm鎌倉時代 1129年(寛喜元年)頃 国宝11面の顔と千本の手に、それぞれ一眼をもつと言われるらしいが、顔は必ずしも11面ではないらしいし、手も実際千本は無いようです。とにかく全ての衆生を漏らさず救う観音菩薩。興福寺の再興造像・・京都仏師と奈良仏師先にも触れましたが、元はかなり沢山の堂を持つ寺のようですが、1180年(治承4年)に平家の兵火により、奈良の東大寺やこの興福寺も焼亡。興福寺の再興造像は中央造仏界での勢力にしたがい京都仏師、円派、院派のほうが金堂、講堂のような主要堂塔の造像を担当奈良仏師では康慶、運慶が南円堂の本尊を担当し、本家筋にあたる成朝は食堂の本尊を担当現在残っているのは建物など鎌倉期に昔復元されたものが多いようですが、かろうじて残っている仏像のほとんども国宝で、国宝館にて展示されている仏像は圧巻です。興福寺、東金堂726年(神亀3年) 聖武天皇が叔母の病気回復を願っての建立主尊は薬師如来で、脇持に文殊菩薩と維摩居士、日光と月光菩薩の五尊で建ち、さらに十二神将と四天王、が固めた東方の浄瑠璃光世界を表現した寺なのだそうです。寺の建立にテーマがあったなんて初めて知りました・・・本格派の寺は凄い興福寺、五重の塔 国宝 高さ 50.1m室町時代 1426年(応永33年)再建、本瓦葺最初は光明皇后の祈願により730年(天平2年)に創建。現在のは6代目とか?興福寺の悲劇1868年(明治元年)に出された神仏分離令は、もともと神道と仏教の分離だけが目的で、仏教排斥を意図したものではなかったと言われていますが・・・。結果的に廃仏毀釈運動(廃仏運動)を引き起こし、春日社と一体の信仰が行われていた興福寺は直接影響を受けて、子院はすべて廃止、寺領は没収。僧は春日社の神職となって廃寺同然に追い込まれ、五重塔、三重塔さえ売りに出たと言います。1881年(明治14年)廃仏政策が反省された時、ようやく興福寺の再興が許可されたそうです。1897年(明治30年)から修復が少しずつ行われ始めていますが、神仏分離令の廃仏運動の時に、境内は塀が取り払われ、樹木が植えられて、奈良公園の一部となった姿は今もそのままで、この点がこの寺の違和感のようです。遷都1300年祭ところで、すでにご存じとは思いますが、2010年は、710年(和銅3年)に藤原京から平城京に都が遷都されて1300年目にあたる為に今、奈良では県をあげての祭りの最中なのです。王城都市プラン・・・条坊制(じょうぼうせい)平城京以前の藤原京は、実は日本史上最初で最大の都城と言われています。しかも、「碁盤の目」とも形容される「条坊制(じょうぼうせい)」による都市プランで建設された最初の計画王都なのだそうです。「条坊制(じょうぼうせい)」は、儒教の教典「周礼(しゅらい)」の説く王城の作り方に寄っていて、藤原京はこれに従って建設。これは多少変化しながらも以降平城京や平安京の建設に用いられています。京都が、「碁盤の目」になっているのは平安京の条坊制跡だからです。平城京の条坊奈良の条坊は、京都ほど残っていないようです。奈良市のメインは現在右に飛び出した一角にあります。この地図によれば東大寺は都から飛び出していて、むしろ興福寺の鬼門封じをしているように見えますね。因みに平城宮跡には現在JR奈良駅から無料のバスが出ていました近鉄奈良線が平城宮跡の中を突っ切っています。最寄り駅は近鉄の駅ですが・・。さて奈良の締めくくりは猿沢の池からの眺めです。猿沢の池と五重の塔現在は奈良公園の一部になっているようですが、昔はここも興福寺の一角だったようです。もともと捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生を戒める宗教儀式(放生会・ほうじょうえ)の為の放生池として749年(天平21年)に興福寺によって造られた人工の池だそうです。周囲360mの思っていたより小さな池でした。柳でなくて松ですが・・・。この眺めは、奈良八景の一つなのだそうです。この位置からしかこれは撮影できません。なぜなら写真の右に写したくない建物が並んでいるのです。奈良も終わりです。次回またクイズ?

2010年05月13日

コメント(0)

-

奈良散策・・・奈良っぽい場所クイズ

Break Time (一休み)せっかくなので奈良の写真を少し紹介です。今回は東大寺裏手です。それとクイズがあります奈良でもらった地図から紹介前回まで東大寺の紹介をしましたが、実は紹介したのは東大寺の本尊のある金堂だけです。実際の東大寺は上の地図で囲みましたが(昔はもっと広い地域)、奈良市のかなり広大な地域を締めています。南大門から金堂(大仏殿)、正倉院や戒壇堂、念仏堂、二月堂、三月堂(法華堂)、四月堂(三昧堂)、開山堂、等・・。場所も点在していて、1日では回れない(混んでいるから)上に、見学料金も別です(1件600円相場)跡地遺跡東大寺金堂の裏手と正倉院前には現在の大仏殿よりも広い敷地に講堂と三面僧坊が建ってたようです。そこが今は公園のようになっていて鹿を見る穴場です。ここまで人があまり来ないので鹿がエサ欲しさに近づいて来てくれます。が、この近くには鹿せんべいが売っていないのです大仏殿裏手には正倉院があります。趣ある標識の裏手に見えるのは大仏池(二ツ池)右手が正倉院。休日は閉館だったのです 休日ダメなら行けないじゃない・・なぜ?正倉院入り口・・・宮内庁と書かれた立て札です。正倉院は宮内庁の管轄でした知らなかった・・・。(だから休日は休みなのか・・・。どうも他の観光所と雰囲気が違うと思った・・・)(参考)下の写真はウキペディアから借りてきました。正倉院正倉正倉院は校倉造(あぜくらづくり)とか言う特殊な造りの倉庫として教科書で習ったのを記憶していると思います。この建物自体(正倉)は本来「税として収められたイネや穀物の倉庫」なのだそうです。(東大寺の正倉だけが残ったらしい。)ここは光明皇后が聖武天皇の遺愛品を東大寺に寄贈した保管庫(宝物庫)となっていたそうですが、その隣に経蔵の収められた校倉があり、共に、明治時代に奈良期の経典を収めたまま東大寺が宮内庁に献上してお返ししたようです。さて、それにしても大仏以外は堂内の撮影が禁止されている所が多いので写真で紹介できるのはほぼ建物だけになります。では、絵になる建物は?奈良にはあれがありました 正式名称はなーんだ? 答えはこの中に出ていたから、ここの宝物はなーんだ? にしましょう。答えは次回です。(割とすぐかも・・。)

2010年05月12日

コメント(0)

-

奈良、華厳宗大本山、東大寺 2 (密教と三尊の仏尊)

学校は仏教系ミッション・スクールでしたが、偶像崇拝無しの系統なので、どうも密教系は弱いです奈良、華厳宗大本山、東大寺 2 (密教と三尊の仏尊)奈良県奈良 華厳宗大本山、東大寺大仏殿(金堂)三尊の仏尊(盧舎那仏と脇持)と密教奈良時代にり戒律の重要性が徐々に認識され始めると授戒の制度を整備する必要性がでた。その為にに僧の栄叡(えいよう)と普照(ふしょう)が伝戒師を招請するためのスカウトとして唐に渡っている。※ 鑑真(がんじん)も彼らのスカウトで来日したそうだ。東大寺は創建当初、南都六宗(法相、三論、倶舎、成実、華厳、律)すべての教理を研究する「六宗兼学」の寺としてあり、平安時代に天台宗と真言宗を加えて「八宗兼学」の寺となり、中でも華厳宗が重視されています。華厳宗の開祖は中国、唐時代、賢首大師法蔵(643年~712年)。日本へは、聖武天皇の代に彼らにスカウトされて736年(天平8年)来日した道?(どうせん)から。同時に華厳書籍が日本に渡り、740年、僧の審祥が研究を開始したとされる。※ 空海や最澄以前から密教は日本に入り込んでいたようだ。三尊形式の仏尊大仏(主尊)の両サイドに2体の観音像が脇持として安置。建物もシンメトリーなら、大仏の周りに安置される像もシンメトリーに配置(手の上げ方も対称)されている。脇持(脇尊)については仏像を安置する形式として三尊を安置する例が多い。※ 主尊は宗派や寺で決まるものの脇侍についても特に決まりはないようです。東大寺に関しては、建設時の流行もあるのでしょうが、願望がとても良く表れた選択だと思います。大仏と大仏の右(東)・・如意輪観音菩薩 元文3年(1738年)頃の完成東大寺の脇持は、如意輪観音菩薩(右)と虚空蔵菩薩(左)で、中央の大仏と組みで三尊です。高さは共に7mは越えているようです。この三尊形式の元は、曼荼羅から来ていると言う。曼荼羅では主尊は大日如来とされていますが、金剛界曼荼羅の主尊は毘盧遮那です。※ 大日如来は日本独自の呼称で、大日如来と毘盧遮那佛は同尊として解釈して良いようです。毘盧遮那(ヴァイローチャナ)「光輝く仏、世界をあまねく照らす。」と言う意味があり、智慧と慈悲とを無辺に照射する如来だそうです。真理を擬人化した如来で、宇宙の真理そのものをあらわし過去から未来永劫、仏の王者。※ 曼荼羅界の真ん中に座している。如意輪観音菩薩あらゆる願いが叶う如意宝珠のパワーで功徳(財宝・福徳・知恵)を施し、輪宝で煩悩を打破。一般に如意輪観音は平安時代以降に造像。ご利益の特徴は煩悩の打破とか・・。手には如意宝珠を持っていたはず・・。大仏と大仏の左(西)・・虚空蔵菩薩 宝暦2年(1752年)の完成虚空蔵信仰は奈良時代に伝えられ、平安時代には官僚の登用試験などで信仰。※ この寺は官の寺ですから・・。虚空蔵菩薩虚空,(ガルバ)母胎の意訳。知恵を増して記憶力を増大して司どる菩薩として知られる。記憶法の呪術「求聞持法」は、空海も修得したと言う・・。※ 空暗記・そらんじる、などの言葉は虚空蔵菩薩の空から来ているそうです。手には心のままに全てを叶えるパワーを持つ如意宝珠を持っていたはず・・・。三尊の後方に四天王像のうちの2体が安置。大仏の後方左(西)・・広目天天平時代の広目天像は、邪鬼を踏みつけ、筆を持ち巻物に何かを書き留めている姿で表現。彼だけが武器を持っていない。曼荼羅は仏教(特に密教)の世界観or宇宙観を平面図に現したものですが、この東大寺金堂は須弥山を模している部分があり、「立体曼荼羅」なのでしょう。須弥山中腹では四天王が帝釈天のおわす?利(とうり)天の喜見城を守護しています。ここ金堂には西方を守護する広目天と北方を守護する多聞天(毘沙門天)の2体が安置。もしかしたら当初は4体揃っていたのかも。※ 現在のは江戸時代に再建されたもの。広目天西を守護する四天王の一人。つまり雷神インドラ(帝釈天)の配下。仏教に取り入れられてからは四天王は仏国土の四方を守護する鎮護国家の武将。梵語では 「ビルバクシャ」。直訳すると 「通常ならざる目を持つ者」 or「醜い目を持つ者」、その意味は不明。龍族を眷属としている。大仏の後方右(北)・・多聞天(毘沙門天)宝塔を所持することから托塔天王とも呼ばれるようです。多聞天(毘沙門天)北を守護する最強の四天王。ヒンドゥーのヤシャ王クヴェーラがその由来。軍神、財宝神としても信仰東大寺名物? 柱の穴くぐり昔から大仏の鼻の穴と同じ大きさだと言われている柱の穴をくぐる為に大行列が出来ていました。くぐると御利益があるとか?柱は確かに鬼門の線上にあります。その柱になぜ穴が開けられているのか疑問です。何か陰陽道的に意味があっての事なのでしょうが、公式見解は紹介されていません。下の写真はスリムな中年女性が通っていますが、一般的に小学校低学年の子供までが限界のようです。金堂の屋根瓦張り替えの為の寄進をしています。瓦一枚1000円だったか・・。興福寺は10000円以上だったと思うので、1000円は安い東大寺はとりあえず、おわりにしておきます。back numberリンク 奈良、華厳宗大本山、東大寺 1 (総国分寺)奈良、華厳宗大本山、東大寺 2 (密教と三尊の仏尊)

2010年05月11日

コメント(0)

-

奈良、華厳宗大本山、東大寺 1 (総国分寺)

「連休、ここはどこでしょう? クイズ6 (第3段目の答え」以来、体調悪くてお休みしてました昨日東京に戻りましたが、風邪は喉痛から咳が加わり、ついに声も出なくなりましたがホッとしたせいか、それ以外は具合は悪くはありません病院行くよりも今日はのんびり? いえいえ、今日は冬物の一掃洗濯してました奈良、華厳宗大本山、東大寺 1 (総国分寺)華厳宗大本山、東大寺大仏殿(金堂)盧舎那仏(大仏)奈良駅の遷都君(せんとくん) 平城遷都1300年祭のおかげで奈良は混み混みでした。(たぶん京都よりも・・。)それにしてもキモイ人形ですね キモカワ? 私は無理。グッズたくさん売ってましたが買う気になれなかった・・。どこも混んで列ぶので1日一箇所くらいしか行けません・・。平城京も法隆寺も行けませんでしたクエスチョン・ネタはまだあるのですが、とりあえず奈良の大仏の紹介から行きますね。奈良県奈良 華厳宗大本山、東大寺大仏殿(金堂)盧舎那仏(大仏)奈良は中学の修学旅行以来です。東大寺前身東大寺の前身は728年(神亀5年)、聖武天皇(701年~756年)が幼少で亡くなった皇太子(基親王)を弔う為に建立した金鐘寺(こんしゅじ)だったと考えられています。東大寺、国分寺総本山に741年(天平13年)聖武天皇は国家鎮護(国情不安を鎮撫する)の為に各国に国分寺(金光明四天王護国之寺)と国分尼寺(法華滅罪之寺)建立の詔を発布。その時この寺が大和の国分寺(金光寺)のみならず総国分寺に昇格した。(法華寺が総国分尼寺に・・)遷都により大仏が東大寺に743年(天平15年)聖武天皇が大仏造立の詔を発布したものの、都が745年(天平17年)平城京に遷都され大仏も遷都。平城京の東に大仏の入る大伽藍が建立。東大寺とは、平城京の東にある大寺(官立寺院)の意なのだそうですが、いつから東大寺と呼ばれるようになったのかは定かではないそうです。創建当時の東大寺の模型(50分の1)もちろん今は両サイドの7重の塔はありません。東大寺大仏殿(金堂)入口高さ18mの大仏が収納されているだけあって建物も大きい。今はどこにもあるホールのような建物ですが、建立当時は破格の大きさだったはずである。古代インドのサンスクリット語、ヴァイローチャナ仏を音写したのが毘盧舎那仏(大仏)だそうです。対象物があると初めてわかるがまわりのロウソクも花もすべて大きい。752年(天平勝宝4年)、最初に開眼供養された銅は500tと推定。鋳造は2年ほどでその後に建物が建てられた。兵火や火災で2度建物は焼失、その時大仏も被害があり、現代の大仏は顔と上半身は江戸時代に鋳造修復されたもののようです。因みに仏像製作には国による特設機関があったようです。造仏所、鋳仏所、木工所などの支社があり、建築、彫刻、絵画など優秀な人材がそろえられていたようです。光背(こうはい)仏教のみならず、キリスト教の聖人なども背中から光が発せられている様を表している。後光とも言うが、いわゆるオーラのようなもの? なのだろう。よく見れば頭光(ずこう)(頭からの光)と身光(しんこう)(身体からの光)が合わさった二重光背。そして表側には化仏が14体ほどついています。放射光も付けられ、形は宝珠に近いかも・・。光背の裏側(大仏の裏側)火炎も細工された火炎光に・・そして以外に裏も細かく細工。倒れないように柱に杭がうたれています。大仏の正面横に飾られた一対の蓮の花を模した花瓶には蝶が止まっています。比較がないと分かりにくいですが、この蝶50cmくらいある大物です。この花瓶と花もシンメトリーに置かれて射ます。考えれば、この東大寺も平等院も、シンメトリーに建てられているのです。新古典様式の宮殿のようです。(こちらの方が1000年も古いけど・・)つづく 奈良、華厳宗大本山、東大寺 2 (密教と三尊の仏尊)

2010年05月10日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ6 (第3段目の答)

ついに疲労から? 喉から炎症発生風邪をひいてしまいました。かなり辛いです。保険証を持ってきていないので、市販薬で何とかしていますが・・・。とりあえず答えだけ出して、具合次第で明日はお休みかも・・です連休、ここはどこでしょう? クイズ6 (第3段目の答え)寺の本尊を祀る所を金堂と言うそうですが、ここには盧舎那仏の大きな座像が安置されています。それが、いわゆる奈良の大仏です。奈良、華厳宗大本山、東大寺大仏殿(金堂) 盧舎那仏(大仏)次回他の写真も紹介です。説明付けます。

2010年05月07日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ5 (第3段のクイズ)

いよいよ今日で連休も終わりですね私の旅行はもう少し続きますが、毎日出歩きとブログ更新でちょっとグロッキーです昨日は途中で手を抜いてしまいました・・・。今日は2回目の前身マッサージに行ってきましたが、ブログのせいで猫背になり、それが凝り固まって1度ではほぐせないくらいのタ゜メージなのだそうです。旅行が終わったら休もうかと思っていますが、とりあえず今回もクイズです。連休、ここはどこでしょう? クイズ5 (第3段目のクイズ)これは、何だと思いますか?ある意味日本とは思えませんが・・・。実は駅です。行った事のある方や近所の方は一発でわかるかと思いますが、私はビックリでした。さて、ここはどこの駅でしょうね。駅からここまで本当ならバスで10分程度の所を渋滞がひどくて40分もかかってしまいましたもちろん帰りは歩いて帰りましたが・・。写真を見てもらってもわかるように恐ろしい人の出でした。でも、ぶっちゃけ東京原宿の「竹下通り」の方がいつもこれ以上に混んでますが・・・。ところで、前回の平等院に比べると外国人が多かったですね・・ここは・・・。表札には「大華厳寺」・・。ここは華厳宗の大本山です。この門の別称は、英語で「Great South Gate」と呼ばれています。現存する門では日本一なのだそうです。幅29m、高さ25m。創建されたのは756年~762年と推定。しかし風や火災で2度倒壊して現在の門は1199年に上棟された中国、南宋の建築様式なのだそうです。左右には一対の巨大な金剛力士像が立っています。次のゲートが下です。これは「中門」と呼ばれていますがこの門のゲートをこぐる事はできません。なぜなら入場口は脇にあり、もちろん有料なのです。ここも1998年に「古都の文化財」の一部として、ユネスコの世界遺産に登録されています。チケットの為の行列です。入場口は脇にあり、チケット購入の為の行列です。今回の名所旧跡は全て行列でしたいよいよ本殿が見えてきました。さて、ヒント1です。そしてヒント2です。ヒント1の正体はこれでした。ヒント3 野放しの鹿のいる所と言えば金華山とここくらいでしょうね。駅から本殿までにいた鹿達はおせんべを豊富にもらっていて、すでにお腹いっぱいで見向きもしませんでした。しかし、ここの鹿はお腹を空かせていました。なぜならあれだけ人がいるのに裏にはほとんど人が来ないのです。因みにここは本殿裏手になります。改めて建物を見てここがどこで、何があるのか判る人は地元の人か行ったばかりの人だと思いますが、あの本殿に納められた物は、日本人なら99%知っていると思います。簡単すぎたかな?ではおやすみなさい

2010年05月05日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ4 (2夜目の答)

今日もたくさん歩いて来ました暑いし、人は多いし、列ばなければならないし、距離も歩いているのでメチャ疲れましたでも思った以上に早く戻れたので、持ち越していた2夜目の解答です。連休、ここはどこでしょう? クイズ4 (2夜目の答と次のクイズ)正解は10円玉にありですこの建物に行ってきました。宇治の平等院、鳳凰堂です平安時代中期、王朝文化が花開き、高い美意識が生まれた時代に浄土の楼閣をイメージして建設されたようです。池は、極楽の宝池を模した阿字池です。正面14.2m、側面11.8m 思っていたより小降りでした。コインのような正面の写真は木が邪魔で無理でした。平等院平等院は永承7年(1052年)俗に言われる末法初年に時の関白、藤原頼通によって父、藤原道長の別荘を寺院に改装したものなのだそうです。1053年、阿字池周辺に阿弥陀如来を安置する阿弥陀堂を建立。それが鳳凰堂なのだそうです。江戸の始め頃、建物が鳥の羽ばたく姿に似ている(左右対称だから・・)事と、中堂の屋根飾りから鳳凰堂と呼ばれるようになったとか・・・。平等院の地図写真右上が駅からの表門。表門でチケットを買うまで、30分以上列びました。写真の撮影場所を撮影・・・庭園の中の池の向こうです。空中供養菩薩像鳳凰堂の内部に52体の雲に乗った仏様がありますが、おそらく音聖菩薩であろうと思います。サイズは87cmの立像で、一部鳳翔館に展示。これも夢の極楽浄土を現したもののようです。京都府宇治市の宇治川宇治橋の近くの地図駅に置かれているMAPです。眠いです。クイズは続く

2010年05月04日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ3 (2夜目の一部答とさらにヒント)

今日は遠出はしなかったもののスケジュールが密で、大分疲れが・・・。簡単に行きたいと思います。連休、ここはどこでしょう? クイズ3 2夜目のクイズ一部解答と継続してクイズ写真の川は京都を流れる宇治川です。宇治川の宇治橋から上流の中之島を撮影しています。琵琶湖を水源とするこの川は、滋賀県大津の洗堰(あらいぜき)から宇治川と名を変えて桂川、木津川と合流して淀川となります。(前回紹介した鴨川が途中で名を変えて桂川となっています。)つまり京都盆地、大阪平野北半部を流れてこの川は淀川と名を変えて大阪湾に繋がっているのです。中之島の上流川で有名な鵜飼いが行われているそうです。下の写真の鵜は脱走した鵜ではないかと思います。なぜなら鵜飼いの鵜はウミウなので、海で捕まえきてトレーニングするからです。鵜飼い鵜飼いの歴史は「日本書紀」(奈良時代に成立した日本の歴史書)神武天皇の条ですでに存在が示されているほど古い伝統漁法のようです。日本では全国12箇所。長良川の鵜飼いが特に有名ですが、京都ではこの宇治川と嵐山で行われているそうです。これも季節の風物詩で、宇治川では6月下旬から9月下旬まで行われているそうです。(宇治では2人の女性鵜匠が活躍しているとか・・。)お茶の産地でもあります。日本茶の高級ブランド、「宇治茶」は、鎌倉時代にはあったそうです。そして室町時代には将軍家や、室町幕府の有力武将により茶園が設けられた茶所となり、江戸時代には幕府に献上するお茶壺道中がここから始まり江戸まで向かったそうです。参道はお茶屋さんとか茶店が多く、茶団子、抹茶ソフトクリームの他、白玉や茶団子、あずき、栗、クリームの乗った豪華抹茶パフェの看板がたくさん出ていました。ところで宇治川の宇治橋の袂にある女性像は・・・もちろん紫式部です。紫式部の書いた源氏物語の「宇治十帖」物語で有名です。物語の後ろの部分の十帖は、宇治を主要な舞台としている事と系統が異なる事から他と分けられてこう呼ばれるようです。最後の答えは次回に少し引っ張ります。入り口から、庭園を抜けて最初に見える例の建物です。実は、別料金で中を参拝できるようになっていて、その渡る橋がこれです。建物を正面から撮影するとバレでしまうのでほぼ横から撮影。向こうの人だかり方面が入り口です。大ヒント・・・池の名前は阿字池です。中にはこのような小さな菩薩がたくさん飾られていたようです。音聖菩薩のようです。この時代の彩色の特徴を現したカラーです。次回解答ですが、明日は遠出をする予定なので、疲れていたら載せられないかもしれません・・。今日も限界です

2010年05月03日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ2 (1夜目の答と第2夜目のクイズ)

写真追加今日は、とても暖かく、行楽日和だったせいもあり、ものすごい人の混みようと暑さで、すっかりまいってしまいました。連休って、やっぱり特別混むものなのですね・・・久しく体験していなかったので驚きました。さて、今夜は「連休、ここはどこでしょうクイズ 1」の答えと次の問題です。連休、ここはどこでしょう? クイズ2 解答と2夜目のクイズ1枚目と2枚目の写真の川は・・・・京都府京都市を流れる淀川水系の一級河川の「鴨川」です。しかし、高野川(加茂大橋手前)の合流点より上流は賀茂川or加茂川と表記されるそうです。写真の撮影は、京都四条大橋からの撮影です。二条大橋~五条大橋にかけ鴨川西岸の料理店では納涼床と言う張り出したやぐらで、飲食を出す風習があり、昨日それが始まったようです。(9月までの期間限定)鴨川源流は桟敷ヶ岳付近とされ、祖父谷川と雲ヶ畑岩屋川が合流して雲ヶ畑川になり、雲ヶ畑川は中津川と合流して「鴨川」とされているようです。しかし、日本神話的には違うのだそうです。貴船神社社伝において、玉依姫命(神武天皇の母)が、淀川、鴨川の源流を遡上した際にたどりついたのが貴船の地とされているからで、確かに、鴨川を遡ると、鞍馬川に繋がり、さらに遡上すると貴船川に繋がるそうですが・・。写真の3枚目は・・・音羽の滝です。京都清水寺の奥の院の建つ崖の下にある古来から「黄金水」「延命水」とよばれる 「清め」の水・・霊水とか聖水とか呼ばれる水です。絶対修学旅行で1度は来て撮影しているはず・・・の場所です。見覚えありませんか?友人の為にシャッターを切っているはずです。清水寺本堂境内は標高242メートルの清水山(音羽山)中腹に・・。清水寺京都の清水にある音羽山にある千手観音を本尊とする寺院は、。西国三十三箇所観音霊場の第16番札所だそうです。平安京遷都以前からの歴史を持つ日本でも有数の観音霊場で、1994年、古都京都の文化財としてユネスコ世界遺産に登録されたそうです。清水の舞台から・・・。「清水の舞台から飛び降りる気で・・・」なぜか解らないが、思い切った物事の決断時にそう言う言い方がされている。ウキペディアに寄れば、1694年~1864年の間実際に飛び降りた物は234件で、その85.4%が助かっているらいしい。困った政府が飛び降り禁止令を出したのが明治5年(1872年)なのだそうです修学旅行の生徒の登る参道(清水道)を登ると現れる山門。京都と言えば、絶対外せない場所なのは確かである。今回清水寺にはあまり触れないでおきます。また写真が豊富な時に・・・・。2夜目のクイズそれより今日はものすごく大量の写真を撮りました。クイズの為に? 行ったのは1箇所なのですが・・・行きの電車は空いていたので、山門で入場の為のチケットを購入する為の列に30分近く並んだのには本当にです。(いつもは、こんなに人は来ないのでしょう。はっきり言って要領も悪いのですが・・・。)ここも、「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されています。一度は見ておきたかった場所でした。クイズは、ここも川から始まりです。ここにも有名な一級河川が流れています。大ヒント・・・・ここの名産は茶です。中ヒント・・・・平安時代に生まれたこの方が、この地に由来する物語を書かれています。この物語の名前も考えてください。小ヒント・・・・鎌倉時代初期の建築だそうで。誰もが、このシルエットを見たことがあります。でも、行った事のある人は極めて少ないでしょう。(ちょっと遠いので・・・)だから行った人は解るだろうけど、そうでない人はこの部分だけではちょっと気がつきにくいかな実物を見て、案外規模の小さいのに本当に驚きました。そして、とてもボロイ。まあ1000年も存在しているようなので当然ではありますが・・・。中ヒント・・・・この鳳凰は1万円札に描かれていました。お札を見ても書いてないですよこれもヒントです。今が6分咲きさてさて、今日もとても疲れたのでこれでヒントおわりです。明日のスケジュールも夜までいっぱいです

2010年05月02日

コメント(0)

-

連休、ここはどこでしょう? クイズ1

今日の羽田はメチャ込みでした。ベビー連れの方が多くて、空港のターンテーブルはベビー・カーがたくさん回っていました連休、ここはどこでしょう? クイズ1さて旅行はまだこれからですが・・川です。一級河川なのだそうです。上流には特別天然記念物のオオサンショウウオが生息しているようです。源流は桟敷ヶ岳のようですが、そこでの呼び名は違います。いろいろな聞き知った名の川と合流しながら昔(平安時代)は、流れる場所で川の漢字表記がちがったそうです。おや? やぐらが・・。 あれは川床(かわゆかorかわどこ)とか納涼床と呼ばれるものです。季節の風物詩ですが、今日から始まったようです。(まだ寒いのに・・。)料理店や茶屋、最近はスターバックスも出しているらしいですよ因みに古来この川は氾濫を繰り返す暴れ川として知られていたそうです。ちょっと山に登って、の滝。 有名な寺にあります。たいていの人は一度は行ってると思いますが・・・。今日は飛行機疲れなので簡単に終わります。これからあちこち写真を撮ってクイズをしていければ・・と思っています。今日は写真がないのでさわりだけ・・。こちらは東京より少し暖かいです正解はそれぞれに考えてね答えは次回に・・。

2010年05月01日

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1