PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]()

前回、秀吉による大阪城建設とそれに伴う大阪城下の区画整理(町割)が大阪の発展の始まりだと書きましたが・・。

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)

もともと堺の商人の貿易力は戦国の時代から信長も認めていた事。

秀吉の時代を経て江戸の城下がはるか遠くなっても、大阪は戦略的にも、経済的にも重要な拠点。

徳川家康がそれをほっておくわけはなかった。

大阪夏の陣後、 家康の特命により摂津大阪藩10万石の藩主となったのは、家康の外孫であり養子でもある松平忠明(まつだいらただあきら)(1583年~1644年)(在職 1615年~1619年)である

。

そもそも彼は秀吉との休戦協定中、大阪城外堀と内堀の埋め立てを担当した奉行でもあった。

※ 徳川方 勝利の一因は、この埋め立ての早さにもあった。

つまり、家康の肝いりで藩主となり 大阪城下の戦災復興担当に任命

された

のも彼なのである。

在職期間に大

阪の町の区画整理をし、人を大阪に移住させたり、市街地の拡大を積極的に行い、堀の開削を進め物流を確保したり、町の強化も図っている。(少なくとも藩主時代の5年で街の骨子は造られた。)

在職は5年であるから、城下中心部が主であるが、それはどれもこれも素晴らしく計算されたものである。

頭の切れる人だったに違いない。

松平忠明(まつだいらただあきら)は「 大阪

都市

計画史上特筆すべき業績を残した人物」と、讃えられている

。

因みに、 1619年、摂津大阪藩は幕府の直轄地となり大阪町奉行が置かれる事になった

。

つまりこの時、 摂津大阪藩10万石は無くなったのである。

そして 1620年、松平忠明 転封(てんぽう)後に大阪城の再建が始まる。

1624年には大阪城下の町組、大阪三郷(おおさかさんごう)(北組、南組、天満組)ができている。

大阪城の再建は、都は江戸に行っ

てしまったが、大阪と言う街の

活気を取り戻す事に寄与したのだそうだ。

さて、今回は前回に引き続きミナミの繁華街にある法善寺の紹介ですが、その前に面白い事を発見したので先に紹介です ![]()

大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大阪七墓)

摂津大阪藩主 松平 忠明

大阪七墓と七墓めぐり

千日墓地と法善寺

法善寺と法善寺横丁

水掛不動(みずかけふどう)

大阪七墓と七墓めぐり

摂津大阪藩10万石の藩主となった 松平忠明が行った仕事の中に、寺および墓地の移転

があ

る。

街の

拡張を行うにあたり

寺は小橋村と高津村、天満村に集められた。

そして 、じゃまになった

墓地をまとめ、また火葬場や刑場を市外に移転させた のである

。(

もともとそこにあった墓地もあるが・・)

それでできたのが

江戸(時代)の「大阪七墓」である

。

梅田村、濱村(南浜)、葭原(よしわら)、蒲生(がもう)、小橋(おばせ)、飛田(とびた)、千日(せんにち)

※ 江戸から明治にかけて大阪市内には七つの墓所と二つの処刑場(No6.No7)があった。

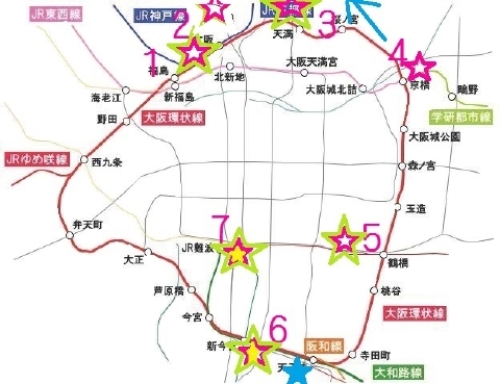

下の地図は現在の環状線の駅に乗せてみました。

便宜的(べんぎてき)に数字を当てました。(大阪環状線を右回りに梅田を1番にしました。)

1.梅田墓所

・・・・・・・・JR梅田貨物駅のあった北ヤード。火葬場もあった。

1684年大阪三郷の墓地を集めた曾根崎の墓所が梅田に移動したもの。さらに長柄墓地に移転。

近年の再開発の為、平成22年8月に地蔵尊は四天王寺の地蔵堂、供養塔と後から出た墓石は川西市の稱名寺、遺骨は天王寺の一心寺に改葬。

2.濱村(南浜)墓所

・・・・・北区豊崎。 開所747年。

行基(668年~749年)によって開所されたと言われ、日本最古の墓所とか・・。 現存。

3.葭原(よしわら)墓所

・・北区天神橋6丁目。沖向地蔵尊の堂宇のみ現存。堂はポケストップになっている。

墓所は北市民館建設の為、 長柄墓地に移転。

天六地下鉄工事爆発事故の現場界隈だった。現在は無い。

4.蒲生(がもう)墓所

・・・・都島区東野田町。京橋駅の外側近く。 現存。

5.小橋(おばせ)墓所

・・・天王寺区東高津公園。真田丸の南方に位置する。現在は無い。

冬の陣、真田丸攻防の時の戦士の墓だったとも・・。1914年、北の十萬寺に移転。無縁仏は大圓寺へ。

6.飛田(とびた)墓所

・・・・西成区JR新今宮駅の南側。処刑場があった。

1874年新設された阿倍野墓地に移転。近年まで墓地跡に太子地蔵尊があったらしいがそれも現在は無い。

7.千日(せんにち)墓所

・・中央区千日前。火葬場と処刑場があった。(大塩平八郎ら20名の処刑)

もともと江戸初期に集められた場所のようだが、千日寺と呼ばれた法善寺、竹林寺(天王寺区に移転)の南に刑場と聖六坊、斎場、焼場、灰山、墓地などがあった。 大坂

三郷、最大の墓所だった

らしい。

刑場は明治3年(1870年)に廃止。千日墓地の焼き場と墓地は阿倍野墓地へ移転(1872年の地図には既に記録が無い)

大阪冬の陣に続き夏の陣の戦没者は相当数いたようで、墓地は共同墓地的な要素が強かったのかも。

もちろん普通の寺にも檀家の墓所はあった。

まだ墓所に入れてもらえた人はともかく、堀に落ちて、そのまま埋められてしまった方々もかなりいたようだ。

建設工事の時に未だに人骨もよく出るらしい。 400年もたっているのにね ![]()

七墓めぐり

江戸時代中頃から、明治の初期まで、大

阪には 「七墓めぐり」と言う風習(流行?)

があったそうだ。

盂蘭盆会(うらぼんえ)(7月13日~16日)の間に

、諸霊供養の為、木魚、持鈴、摺すり鉦などを持って 徹夜で大坂七墓を巡り無縁の卒塔婆を回向すると言うもの

。

※ 祖先の供養と同時に、自身が極楽浄土へ行けるようにと言う願をかけたと言う話もある。

千日墓地と法善寺

「千日前」とか、「千日前通り」と言う地名は今も残っているが、これは先に紹介したように千日(せんにち)墓所に由

来

している。

明治の初期に移転

をよぎなくされたが、かつて、そこには 千日(

せんにち)墓所があり、刑場があり、火葬場(火屋)があり、幾多の寺が寄り、地蔵が置かれた土地であった

。

もちろんそれができたのは江戸の初期。冒頭紹介した

松平忠明(まつだいらただあきら)の町造りの中で置かれたものだ。

順序としては、墓所が決められ、寺が寄ってきた。

法善寺が移転してきたのは1637年。

竹林寺(前身は浄業院)が移転してきたのは1649年。いずれも墓所より後。

また江戸後期地図にある蓮登山自安寺(日蓮宗の門跡)が来たのは1742年。

※墓所は、 松平忠明の着 任中(1615年~1619年)には

決まっていたはず。夏の陣の戦没者などがいたはずだから・・。

千日寺(せんにちでら)とは

そのネーミング

、一般的に周知されているのは、

法善寺と竹林寺が千日回向(せんにちえこう)を行う寺だった事。通称「千日寺」とよばれ、その門前は千日寺前と呼ばれたと言うもの

。

千日回向とは?

回向(えこう)とは、1)死者の成仏を願って(主家)供養をする。とか、2)僧が念仏で自分の修めた功徳 (くどく) を他の人に分け与える。とか、その念仏により、3)阿弥陀如来が人々を救済し、浄土に迎えくれると言う(他力回向)。など。

※ 千日回向とは、詳しくわからなかったが、千日毎に行われる特別な回向があったものと思われる。

そもそもは、1)の意味で「大坂の陣での戦死者を含めた死者の供養の為、千日回向が始められた」と考えられる

。

が、江戸も中頃以降? 目的は2)や3)に

変わって行ったようだ。

一度の参詣が千日分の御利益が得られると騒がれ 浄土宗の

法善寺や竹林寺は千日回向に来る人でかなり賑わったらしい

。

確かに千日ごとでは3年弱になるからね。![]() 寺が年中賑わっていたのなら、回向は年中行われて、いつでも御利益がもらえたと考えた方が正しいのかも。

寺が年中賑わっていたのなら、回向は年中行われて、いつでも御利益がもらえたと考えた方が正しいのかも。

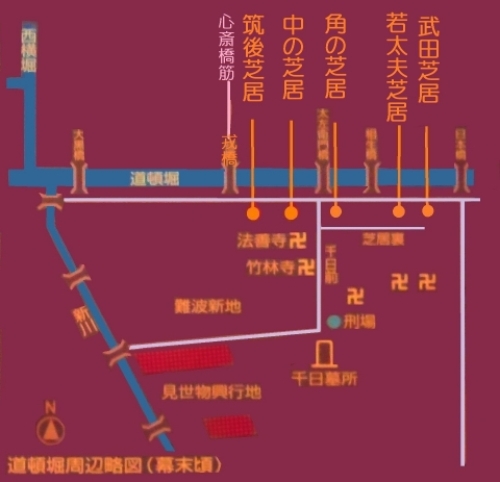

下は道頓堀近くの看板の一部「道頓堀周辺図(幕末頃)」 ※ 見づらかったので手を加えました。

図の難波新地は1765年に開発され、茶屋が集まりやがて大阪有数の歓楽地となる。

千日(法善寺)の人気が出て、知名度が上がった理由

千日の周辺は、娯楽所が寄り合っていた場所。 後に難

波新地もできる。

本当は千日寺近辺に遊びに来るのが目的だが、体裁的に、千日参詣を口実に利用し

た

可能性が・・。

何しろ墓地のすぐ北には幕府に公認(1653年)された芝居名代5棟が立ち並んでいた。

※ 芝居小屋の方が法善寺より早く1626年(寛永3年)に移動してきたらしい。(看板に書いてあった。)

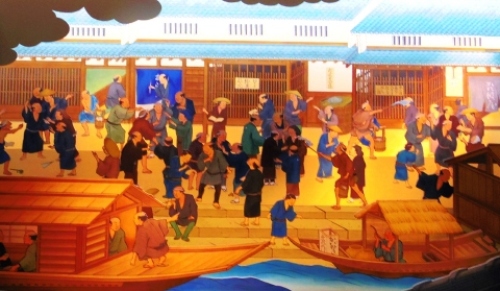

下は大坂歴史博物館のジオラマから

こうした芝居小屋は道頓堀の前に建ち並んでいたらしい。

現在、かに道楽やくいだおれ太郎の店が並ぶ道頓堀通りだ。

また、芝居小屋だけでなく、法善寺の開帳時には見世物小屋が開かれ、軽業や見世物興業、勧進相などが行われたようだ。

※ 実話の心中(しんじゅう)話を舞台や浄瑠璃(じょうるり)にして演じて客を呼ぶ(興業)など話題も造った。

日本橋(道頓堀東)の方面には宿屋があり、

新町に女郎屋が存在していたかは定かでないが、

夜鷹(よたか)(辻の売春婦)は確実にいただろう。

1627年、新町に吉原遊郭 誕生していた。

まあ、何にしても、 千日寺と共に界隈は有名になり、旅人(観光客)も立ち寄り大いに繁昌

したようだ。

大坂歴史博物館のパネルより

現在の地図にだいたいの場所を載せてみました。

黄色が現在の戎橋筋商店街

、

ピンク1~5は芝居小屋の位置

(今の道頓堀通り)

紫は現在の法善寺の場所。

緑の四角内に千日墓所(東墓地と西墓地、中に刑場、火屋(火葬場)、灰山が築かれていた

。

※ 今回、はっきり特定するのを避けましたが、詳しく調べて載せている方はいます。

※ 千日前デパートの火災事故による大きな被害は、その場所がらの因縁がもたれる由縁です。

先に書いたように、 刑場は明治3年(1870年)に廃止。千日墓地の焼き場と墓地は阿倍野墓地へ移転

している。

この元墓地の場所は繁華街となり、地価が高騰。

近年の開発で千日前通りに面していた竹林寺も2008年になって天王寺区勝山へ移転している。

一方、 現在も残り、且つ水掛不動尊で繁盛している法善寺は。昭和の時代も平成になってからもずっと人気で、ミナミの顔となっている。

法善寺と法善寺横丁

どちらかと言えば、現在の法善寺は道頓堀からのが近い。

ここが寺か? と思える路地を入った一角にある。

正直、どこからどこまでが寺なのかもよくわからない。

普通の寺なら本殿があり、そこで拝むのが当たり前。しかし、ここにはそう言うかんじではない。

写真左に金比羅堂(こんぴらどう)。写真正面の唐破風の向こうに水掛不動尊(みずかけふどうそん)

上は水掛の順番待ちの列。

水掛不動の正体は不動明王(ふどうみょうおう)様です。

乾く時間もなく、常に水を掛けられているので水苔でフワフワ、モサモサのお不動様。

見て、正直ちょっと驚いた ![]() こんなになっちゃって・・・

こんなになっちゃって・・・![]()

水掛不動(みずかけふどう)

実際、水を掛ける根拠は何もないそうだ。

そもそも 不動明王(ふどうみょうおう)は大日如来の使者とされ、憤怒の相で自ら火生(かしょう)。

身から火炎を放出してその火で悪魔や煩悩(ぼんのう)を焼き尽くすと言う明王である。

だから 本来の御利益は、厄払

いです。

逆境(ぎゃっきょう)を乗り越えたい人にお勧めですが、物は考えよう。学業、仕事、勝負事などなんでも行き詰まった事に厄払い。ある意味オールマイティーなのかも。

因みにここでは水を掛ける事から水商売系にも良いらしい。

戦前には、普通にお水を供えしていただけだったそうだ。

ところがどこかの女性が願を掛けながら水を掛けたらしい。

それを見た次の人が真似をした?

今に至るまで、みんなが水をかけ続けていて、こんな姿になってしまったらしい。

正直、石仏に水をかけ続けていつかヒビが入り壊れるのではないか? と心配である。

上手い具合に火炎の所にコケは無い。

それは意外に位置が高いから水がそこまで届かないのである。

柄杓(ひしゃく)でかけても私には顔さえ届かない。

中にはバケツでかける人もいるようだが、見ていて、さすがにお不動様に失礼な気がした。![]()

中央に不動明王(ふどうみょうおう)、

脇侍は矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制多迦童子(せいたかどうじ) どっちがどっちか解りません。

水掛不動の堂を横から見た所。

水掛不動様は割と薄い?

金比良堂

江戸時代には金比良信仰でも賑わったと言う。でもこちらは神道なんですね。神仏習合の見本みたいなものです。

金比良さんは漁師、船員など海事関係者の守り神として崇敬され、信仰されているそうだ。

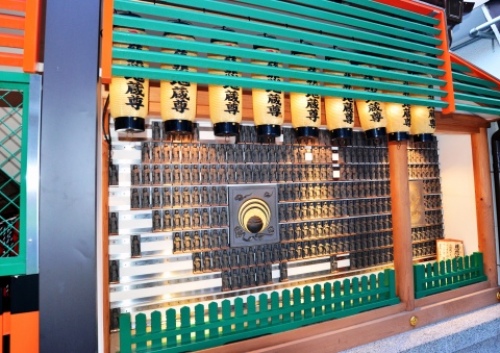

この堂の右の路地にたくさんの地蔵が・・。

慈悲地蔵尊。

奉納料、一体2万円なり。

法善寺横丁

道の両脇には和洋の飲み屋さんが並ぶ。

そもそも 法善寺の境内の露店から発展したのがこの横丁のルーツらしい。

明治から昭和の初期にかけては寄席の紅梅亭と金沢亭が全盛で、落語を楽しむ人々で賑ったそうだ。

これら夜のお店の繁盛のおかげで、逆に水掛不動尊は夜も水を掛けられているのだろう。

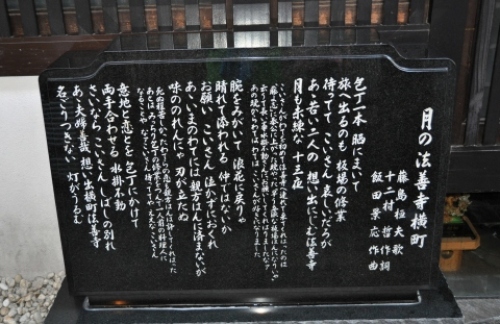

看板の文字は西が藤山寛美さん、東は3代目桂春団治さんらしい。

多分、法善寺正面の看板が西で、こちらが東。

さて、道頓堀通りの看板の写真が今回載せられませんでした。大阪七墓が長くなって・・![]()

面白ハデ看板の写真だけ番外で近日アップします。

今週日曜から再び大阪入りです。

天気だったら良いのにな (* ̄- ̄)人

Back number

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)

他 一部リンク先

リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)

リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日