PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]()

大阪の街は東京よりも解り安い。もちろん規模が違うが・・。

例えば都内中心を走る山手線の一周は距離34.5km。所要時間約64分。

一方、 大阪環状線の一周は距離21.7km。所要時間約40分

。

※ 大阪環状線の場合、山手線のように、全線がぐるぐる回っている訳ではない。同じラインに大和路快速や、関空行きなども合間に走っているので確認して乗らないと一周どころか、通過する駅もある。

大阪の街

は、割とまとまってできている。それは遡れば豊臣秀吉の町割りのおかげでもある

。

町人、商人、仕事場。遊び場などが江戸時代前後に完成されていて、明治になってもそれが引き継がれて残っている所が多いからだ。

逆に良くない方角の場合、近年まで人があまり入らず、開発の遅れた所も残っていたが・・。

そんなわけで、町に地域の特性が出ているから例えば「どこに行きたいか? 」「何をしたいか?」 と聞いて答えやすいのかもしれない。

※ 東京の場合、産業別カラーが残った土地もあるが江戸城下の面影はほぼ無い。

広さの事で加えて言うと 東京の場合、山手線沿線に民家は少ない

。

何しろ都心は 地価が高すぎて庶民には住めないからだ

。

もちろん東京でも都心部に住んでいる人はいる、下町も残っているし江戸っ子(3代以上続く)もいる。

だが都心部に住んでいる人の絶対数は少なく大抵は東京郊外から1時間以上かけての通勤である。

つまり都内で働いている大部分は近県からの通勤組で、案外地方出身者が多いのが現実だ。

だからこそ 大阪の方が街に人が感じられるのかもしれない

。

ところで、 大阪には「キタ」と「ミナミ」と呼ばれる街が存在する

。

大阪の人なら当たり前に知っている事だが、部外者には解らない。 地図には載っていない

からだ。

今回は、その「キタ」と「ミナミ」のルーツと共に「ミナミ」を紹介。

なんとなく「大阪の成り立ち」に話が寄ってしまったかもしれませんが・・ ![]()

大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)

現在の「キタ」と「ミナミ」

「ミナミ」の歴史は船場(せんば)から始まり道頓堀で発展

道頓堀(どうとんぼり)と戎橋(えびすばし)

心斎橋筋商店街と戎橋筋商店街

大阪の街の紹介をする前に、どうしても踏まえて起きたい事がある。

今の大阪の街はほとんど埋め立てでできた都市だ

と言う事を。

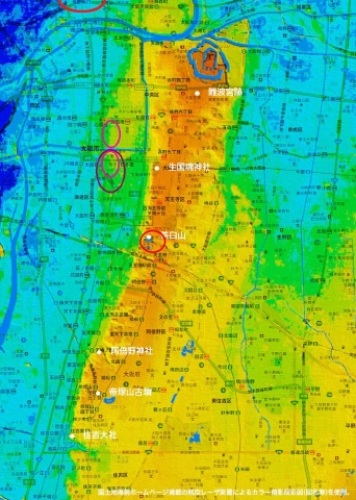

下は大阪歴史博物館で撮影してきたものです。

図に書いてあるよう、弥生時代中期頃とされる大阪湾の復元図です。

変遷写真は幾つか段階があるのですが、詳しい事はいずれまた・・。

今回押さえて欲しいのは、 もともと湾を形成する半島のような所が、大阪市の背骨とも言える上町台地だと言う事

だ。

下は以 前「大坂 の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)

」の所で

一度紹介した

リンク 大坂の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)

国土地理院が出している航空レーザー測量による上町台地のカラー陰影段彩図です。

上町台地は濃い茶

の部分。 黄色は土地が低くなっている所

で、 緑

と 薄い青

の部分は埋め立て地。

上町台地右手の薄い青の部分は「河内湖(かわちこ)と名が付いていますが、太古には大阪湾であり、それが閉じて湖のようになった所です。

つまり 緑はかつての砂洲

。 薄い青は海

だった所と言うわけです

。

上町台地左(西側)には自然に砂洲が形成され、街は少しずつ西に広がって行ったようです。

上の写真では中程、赤い円をしてあるところが四天王寺の場所です。

四天王寺ができた飛鳥の時代には目前に海が迫っていたようです。

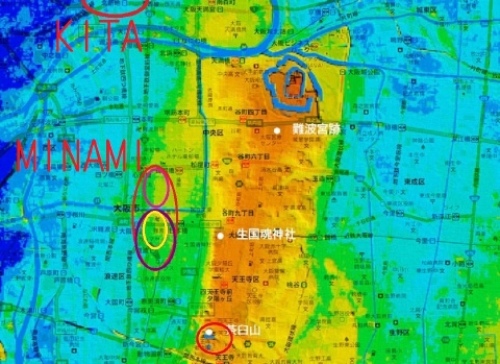

下は上の航空レーザー測量の写真を一部拡大したもの、

残

念ながら上が切れているのですが、 赤で「KITA」と「MINAMI」

と印しました。

「MINAMI」の円の中

、 上の円が心斎橋筋商店街

を中心にする区域で、 下の黄色の円が戎橋筋商店街

を中心にした区域。 紫の円は難波(なんば)と呼ばれる区域

です。

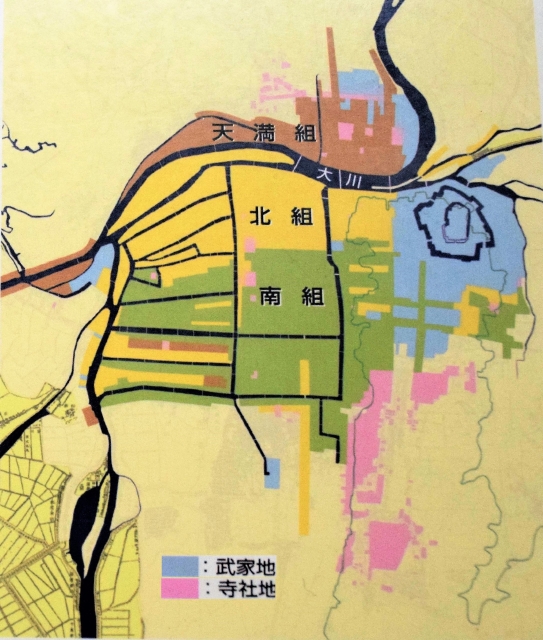

![]() 「キタ」と「ミナミ」はもともと江戸時代に区画された大阪の自治組織「大阪三郷(おおさかさんごう)」天満組、北組、南組の名残である。

「キタ」と「ミナミ」はもともと江戸時代に区画された大阪の自治組織「大阪三郷(おおさかさんごう)」天満組、北組、南組の名残である。

現在の「キタ」と「ミナミ」

地図から見れば確かに「北の街」と「南の街」と言う事なのですが・・。

「キタ」と「ミナミ」には生活上の仕分けがあるのです。

場合に寄っては、「キタ」に行くか「ミナミ」行くかで、その人が何をしに行くのか解る事も・・。

細かい事は後にして、 現在の「キタ」と「ミナミ」を簡単に説明するなら、やはり鉄道

と言う事になるでしょう。

「キタ」

「 キタ」が発展したのぱ1874年(明治7年)の国鉄 大阪駅の開業。

つまり 「キタ」とは、梅田(うめだ)の事

。

明治以降に田んぼが埋め立てられ(埋め田→梅田)となり、大阪駅が置かれた事により、大阪駅と呼ばれるようになった。

現在は、JR(大阪駅)だけでなく、大阪市営地下鉄、阪急電鉄(梅田駅)、阪神電車(梅田駅)が乗り入れた梅田駅界隈が大阪のキタの中心的エリアです。

つまり 、「キタ」は、京都や神戸など東海道、山陰、山陽方面への玄関として発展

している。

デパートは阪急梅田、阪神梅田、大丸梅田

※ 三越・伊勢丹は撤収。

「ミナミ」

「 ミナミ」の開発は秀吉の時代に始まった。

江戸時代には幕府の直轄地となり、埋め立てと町の整備が進められた事により発展した。

場所は心斎橋以南、難波駅あたりまで。

つまり、 心斎橋筋(しんさいばしすじ)商店街と戎橋筋(えびすばしすじ)商店街を中心にする界隈である。

鉄道は、JR(難波駅)、大阪市営地下鉄、南海電鉄(難波駅)、近鉄と阪神(大阪難波駅 共用)が乗り入れ。

JR難波駅は奈良や和歌山、名古屋、亀山方面

南海は和歌山・関西国際空港・高野山・泉北ニュータウン、方面

近鉄は奈良、京都、伊勢、志摩、方面。

阪神は尼崎、甲子園、三宮、方面。

総じて、 ミナミは奈良や和歌山方面への玄関。(紀伊半島経由の伊勢志摩、名古屋ルートでもある。)

因みに 阪堺鉄道(南海鉄道)の難波駅創業は1885年(明治18年)

。

難波~大和川間(7.6km)を小型SL

JR難波(なんば)駅は当時は湊町(みなとまち)駅。1889年(明治22年)の創業。

鉄道では「キタ」より遅れたがデパートは早かった。

大丸心斎橋 店(当時 松屋)1726年 (享保11年)

大阪高島屋 店 1919年(大正8年)

※ 大丸、心斎橋店は、八代将軍 徳川吉宗の時代にはもう創業していた

。

なんばパークスからの南海難波駅とビル

難波パークスは市内最大級のシネコン等が集まる複合商業施設。南海難波駅の南に位置する。

ここは、かつて南海フォークスの球場があった場所。これで「ミナミ」の領域は確実に広がったかも・・。

下は大阪高島屋と南海難波駅のビル

大阪高島屋 店は1919年(大正8年)の創業。現在の場所には1932年(昭和7年)から。

ちょうど「戎橋筋商店街」南の入口の向かいになる。

「ミナミ」の歴史は船場(せんば)から始まり道頓堀で発展

かつては「キタ」も「ミナミ」、どちらも海の中だった

場所。

「ミナミ」の発展と言うよりも、大阪自体が発展したのは豊臣秀吉が大阪に都を置いた事に始まる

。

遡れば飛鳥の時代から大阪は物流の拠点ではあったが、平安以降は地味に・・。

秀吉のおかげで大阪に活気が戻り、大阪の街は商人の街として大発展する。

特に 秀吉による大阪城建設とそれに伴う大阪城下の区画整理(町割)は、大阪の経済発展に大いに寄与する所となった

。

1598(慶長3年)の図 大阪城に三の丸が建設される事になり城の惣構(そうがまえ)は拡張。

下の図は大阪歴史博物館から

1598(慶長3年)は

秀吉が亡くなった年。亡くなる直前の指示だ。

同じく 1598(慶長3年)に東横堀川 以西に船場(せんば)が造られた

。

※ 寺は寺町通りに集められている。![]() 大阪城のベースは石山本願寺(大阪本願寺)である。

大阪城のベースは石山本願寺(大阪本願寺)である。

寺なのに濠や土居で囲まれ防備だけでなく、立地にもすぐれた場所。秀吉はすでにあった堀の外に外堀を造り城の惣構(そうがまえ)を拡張。それが町の再編に繋がる。

その 三の丸の建設で堀の内となった者たちは強制退去。

商人や職人らは船場(せんば)に移動。

船場(せんば)はあらゆる職種の者があつまる商人の街として発展する事になった。

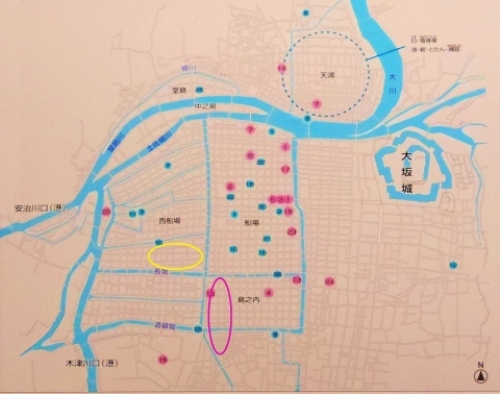

下の図も同じく大阪歴史博物館から

時代がさらに下がるが17世紀末の船場の職業分布図だ。

上の図では、船場(せんば)の西にさらに西船場が拡張。

道頓堀もできていて、心斎橋筋商店街も、そろそろ現れてくる頃。ついでに戎橋筋から難波駅までピンクで印つけました。

※ かつては島之内、全体が「ミナミ」とされていたらしい

。

新町の遊郭は黄色の円あたり

。![]() 1627年、吉原遊郭 誕生の後に、大阪の遊郭として沼地を埋め立てて新町を造り、遊郭を一箇所にまとめ「新町遊郭」が完成。江戸幕府公認の遊郭だった。

1627年、吉原遊郭 誕生の後に、大阪の遊郭として沼地を埋め立てて新町を造り、遊郭を一箇所にまとめ「新町遊郭」が完成。江戸幕府公認の遊郭だった。

船

場(せんば)は堀と河に巡らされた物流の拠点であり、大阪の産業の中心地 となった

。

鍛冶屋、鋳物屋、針金屋、銅細工、皮細工、足袋屋、綿帽子屋etc

そこそこ広い地域であるが、不思議と、同業者同士が寄り集まっていたらしい。

江戸との物流が始まると、両替商も現れる。江戸は金。大阪は銀を通貨に使用したらしく、両替の必要があったらしい。大きな両替商は大名の年貢も取り扱っていたらしいし・・。

北浜にある大阪証券取引所は船場の北の浜から付いた地名だ

。

道頓堀(どうとんぼり)と戎橋(えびすばし)

そんな時に船場の商人であった安井道頓(やすいどうとん)(1533年~1615年)が 城南の開発の為に私財をなげうって1612年(慶長17年)川を開削

。堀の掘削を始めた。

残念ながら安井道頓は豊臣方に付き、大阪夏の陣で巻きこまれて戦死 。道頓堀(どうとんぼり)の完成

は1615年。

だから

道頓堀(どうとんぼり)の名は安井道頓の名に由来する

。

グリコの看板と、阪神タイガース優勝の時の川ダイブでお馴染みの道頓堀。

こんな写真しかありませんでしたが・・![]() 上は先月の写真です。

上は先月の写真です。

下の写真は2011年7月の道頓堀 東方面。

ほぼ店舗は代わっていません。ドンキホーテの観覧車、今もそのままあります。

2017年中に観覧車が再会するとのウワサが・・。

ところで、「ミナミ」には現在、南北に続く大きなショッピングアーケードが二つ存在

している。

それが 心斎橋筋商店街と戎橋筋商店街である

。

それらは道頓堀の戎橋(えびすばし)をはさんで以北と以南で分けられている。

下は戎橋筋商店街を出た所からの北方面の写真。(夜)

つまりゴチヤゴチャ人がいる所が道頓堀の戎橋(えびすばし)の上。

写真奧に心斎橋筋商店街のアーケードが見える。

心斎橋筋商店街(戎橋)入口

ウィキペディアによれば、戎橋は1日平均20万人が通行しているらしい。

前と比べて明らかに人が増えた。

今や意識して覗き込まない限り戎橋(えびすばし)の上から道頓堀は見え無い。

外国人の観光客が増えて驚いたが、さらに驚いたのは、外国人(おじさん)の、おもらいさんが橋の上に座っていた事だ。

心斎橋筋商店街と戎橋筋商店街

先に紹介したように、 心斎橋筋(しんさいばしすじ)商店街と戎橋筋(えびすばしすじ)商店街は、戎橋(えびすばし)を間に挟んで続いているアーケード商店街である

。

両者は、道頓堀川をはさんで「ミナミ」を南北に縦断する商店街であり、ある意味

「ミナミ」の大動脈とも言える。

(北側)心斎橋筋商店街・・南北に約580m

。北は長堀通の南から、南は道頓堀川、戎橋手前、宗右衛門町通りまでの区間。

(中)道頓堀 戎橋

( 南側)戎橋筋商店街・・南北に約370m

。北は道頓堀川、戎橋から南は千日前通りで一度切れて

難波駅(高島屋大阪店)の前までの区間。

江戸時代の(北側)心斎橋筋

は、ぬり物屋、書物屋、古道具屋、経師に琴三味線ひき、飾り職、etc。

諸々の商売は少しハイソなラインナップ。

船場の下に位置していた事で 船場のダンナさん達が買い物や遊びに来る場所

として栄えたらしいから・・。

そして 明治時代には、舶来品を扱う店や、時計屋、呉服屋なども増え、大正・昭和の時代には、呉服屋はデパートに変貌して行く

。

だから創業100年を越える老舗もザラにあったらしい。

※ 飾り職or錺り職・・・金属製のかんざし・帯留め・指輪など金具の細工をする職業。また、その職人。飾り師。飾り屋

一方、 江戸時代の(南側)戎橋筋

の方はちょっと違う。

幕府の都市計画で道頓堀の南側に大坂中の芝居小屋が集められ、47軒の水茶屋が許可されて長らく日本の芝居の本場として栄えた

。

そして芝居に大勢の人が集まってくると、食べ物屋も自然に繁盛。

現在、芝居小屋は戎橋近くの松竹座だけしか残っていないらしいが、飲食店は道頓堀通りの北側にさまざまなジャンルの店が、目立つ看板を上げて軒(のき)を連ねている。

江戸で例えると昔の心斎橋筋は日本橋。戎橋筋は浅草のような町だったのかも。

下は先ほど紹介した大阪高島屋の前からの撮影 戎橋筋商店街 南の入口

大阪は屋根付きのアーケード商店街が多い。

雨が降っても気にせず買い物できるのは嬉しい。

入ってわりとすぐにアイスキャンディーでお馴染み 「北極」なんば本店 1945年(昭和20年)創業。

終戦直後の大阪なんば・戎橋の本店辺りは食べる物を販売できるお店がほとんど無かったそうだ。

せめて女性や子供に冷たいアイスを・・。と言う事で創業したお店らしい。

子供の頃に「北極」のアイスキャンディーを食べた人達がファンなのだから人気は凄いらしい。

残念ながら東京出身の私は知らなかった。最近社長をテレビで見たから知識はあったが・・。

551蓬莱(ほうらい)の本店

も、この戎橋筋商店街。「北極」と同じ 1945年(昭和20年)創業。

「551蓬莱(ほうらい)」と言う変わったネーミングの由来は創業当時の店の電話番号からきているそうだ。ついでに551「ここがいちばん」とダジャレも付けて。

551蓬莱(ほうらい)の「豚まん」人気度は、関東で言う崎陽軒(きようけん)のシュウマイに匹敵する。

崎陽軒(きようけん)の「シュウマイ」を愛する人は、きっと大阪人の「豚まん」愛も解るだろう。

基本は各店で手包みによる作りたてのものが販売されていて、空港や大阪駅などではチルドも販売。今や大阪名物のお土産として利用する人も増えている。

実際、関東の私が食べても絶品である。中身に食べごたえがあるし、ジューシーなのだ。

こちらは「蓬莱(ほうらい)」は実は「551蓬莱(ほうらい)」とは今は経営が異なる。

創業当初は一緒にやっていた店らしい。

てっきり隣合わせだから一緒の店と思っていたが・・。

.

ところで、関東では「豚まん」とは言わない。「肉まん」と呼ぶのが普通。

初めて聞いた時は、「豚まん」と呼ぶのに抵抗を感じたものだ。![]()

.

戎橋筋商店街のアーケードは千日前通りで一端切れている。

写真の右手、1ブロック先が、元、「千日前デパート」があった場所。

「千日前」とは、実は法善寺の事なのだ。

詳しくは次回紹介するが、現在の法善寺は次のアーケードの右手の方になる。

そんなわけで次回、法善寺横丁です。

「大阪七墓と七墓めぐり」についても書いています。

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大坂七墓)

他

リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)

リンク 大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村

リンク 大坂の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)

リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)

リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

リンク 大阪 天満宮の天神祭り 1 (天満宮の始まり)

リンク 大阪 天満宮の天神祭り 2 (船渡御と鉾流神事のルーツ)

リンク 2015大阪 天神祭 天四獅子傘踊り巡行

リンク 旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎

リンク 2017年4月 大阪城公園 大手口と西の丸の桜

-

2016年京都 5 (二年坂) 2016年12月15日

-

2016年京都 4 (産寧坂・さんねいざか) 2016年11月30日

-

2016年京都 1 (五条通りから茶わん坂) 2016年11月12日