2023年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

キハ40の動向(2023年11月版)

不定期連載恒例の国鉄車の動向ですが、久々にキハ40に特化したものを2年半ぶりにまとめました。1977年の製造開始から46年。残存率もほぼ50%と堅牢な構造のため、電車よりも異例のご長寿車両として注目をされるようになってきています。この記事では、キハ40の現状と短期・中期的展望について書いていきます。【JR北海道】H100(DECMO)の継続投入により、その数を特に減らしている地域が北海道。いよいよ再来年の3月に定期運行終了が北海道新聞の記事で明らかになりました。今年度に限定しても、富良野線で運行が開始された以外にも旭川近郊区間で勢力を拡大していたので、運用範囲は狭まっていました。来年度はオホーツク管内でもH100の運用が始まる他、キハ150の函館転属が予定されているので、今よりも更に乗車チャンスが減るものと見込まれます。最終的には北海道の恵みシリーズや山明、紫水などの観光列車のみが残る予定で、これらの6両については、花たびそうやなどの臨時急行やその他の臨時列車、波動用に用いられます。【JR東日本】残っている9両はリゾートしらかみ、越乃Shu*Kura、風っ子で、いずれも観光列車や臨時列車として使われています。ただ、いずれも経年車であるので、いつ引退の告知があってもおかしくない状況です。管理人はリゾートしらかみと越乃Shu*Kuraには乗ってきましたが、風っ子は早めに乗りたいですね。【JR四国】20両が徳島地区で最後の活躍をしている状態です。その20両についても新型ハイブリッド車の置き換えで全廃になることが確実になっています。先月、国際入札の結果が明らかになり、58両~70両が近畿車両で製造されることが決まりました。近車の製造になると、以前実用試験車として走っていたSMART BESTのような車両の改良型が入るのではないかと見ています。また、キハ40以外の国鉄車についても、このハイブリッド車で置き換える計画のため、四国管内の国鉄車はキハ185系のみが2030年前後に残るものと考えられます。【JR九州】110両ほどが九州各地で現役で動いています。BEC819系やYC1などの置き換え車の増備が止まっている状態のため、置き換えがどこまで進むかは不透明になってきました。ただ、後述するJR西日本車のように老朽化が問題になっているので、更新をどこで行うか、その行方が注視されます。九州のキハ40は主に、日田彦山線や後藤寺線といった筑豊地区、長崎本線(江北~諫早間)、宮崎、鹿児島の南九州などで確実に乗ることができます。或る列車やかわせみやませみといったD&S列車も健在なので、2020年代も残る公算は高いでしょう。【JR西日本】240両以上の車両が大量に残っており、北陸や山陰、中国地区で活躍中です。残念ながら車両更新については現在はアーバンネットワーク管内や岡山地区(227系、273系)に集中しているので、その話は出てきていません。ただ、富山の23両(花嫁のれんとべるもんたを除く)については、氷見線と城端線のあいの風とやま鉄道への5年後を目途とした経営移管の話が出てきており、そのタイミングで新型ハイブリッド車への置き換えを行うと発表しました。これが行われると、キハ40はJR管内では西日本以西でしかほとんど見られないことが確実になってきます(北海道、東日本は観光列車、不定期列車のみ)。また、このブログでも取り上げたように、水素車両の実用化を発表しているだけに、いずれ車両の入れ替えは早かれ遅かれやってきます。入れ替えるタイミングとしては、岡山の227系の増備が完了してからになるのではないかと推察します。これが終わると、電車の車両更新が概ね一段落(奈良線の205系や播但線、加古川線を除く)するので、残った山口の115系や105系、123系といった国鉄型電車やキハ40を俎上に挙げる必要があるでしょう。尼崎の脱線事故の教訓を考えると、いつまでも古い車両を走らせるわけにはいかないのが本音ではないでしょうか。しかし、山口県は広島の近郊区間に含まれる岩国周辺やスーパーおきを除いてほとんどの定期列車が国鉄車であるだけに、車両を通して各地のカラーが見えてきたりはしますね。【まとめ】ほぼ半世紀生き抜いてきた車両が400両以上令和の時代になっても残るなど、今後しばらくは電車を含めた国鉄型車両の最大形式となることが確実です。それでも5年後は100両以上の廃車が見込まれるため、徐々にですが、全国的に縮小傾向となっています。電車よりも廃車のペースが鈍いので、中古車に関しては小湊鉄道や北条鉄道など、私鉄や第3セクターに譲渡されて走る列車も出てきました。一方で、岡山や広島、北九州、熊本といった政令指定都市でも定期列車で未だに見ることが出来ますし、どこまで使うんだろうなあという疑問も一般のお客さんからはあるかもしれません。とはいえ、老朽化が進んでいるのは確実ですので、ずっと永続的に使うわけにはいかないでしょう。あと6~7年が分岐点になりそうな形式ですね。

2023.11.29

コメント(1)

-

あをによし(2023)

昨年の12月以来のあをによしです。登場から1年8か月。インバウンド客の人気もあり、安定の人気を誇る列車となりました。乗車は10月の中頃に京都→奈良の片道で乗ってきた分になります。僅か34分の短いものでしたので、弁当を始めに取り上げてから車内や沿線の様子を軽く掲載します。先ずは駅弁です。あをによし弁当は難波と西大寺の2駅限定で販売されています。昨年の3月に走り出してからしばらくして出されました。製造元は安定の淡路屋さん。しまかぜ弁当と同じ感じで売られています。内容ですが、柿の葉寿司(鯖2貫、鮭1貫)といもたこなんきん、湯葉の包み揚げ、鰆の味噌焼きなど、奈良、大阪、京都の三都の料理が詰まったものになっています。量が少ないのであくまでもお酒のアテもしくは補食として考えた方がよさそうです。以前のグランクラスの和軽食の量ぐらいと思っておくと分かりやすいと思います。柿の葉寿司はたなかや平宗が有名どころですが、おかずを含めても有名店の味に伍するものでしたので、短時間で食べられる弁当としてはまずまずのグレードではないでしょうか。乗車券は昨年使った奈良・斑鳩1dayチケットを活用しました。前回は京阪版でしたので今回は大阪メトロ版を使用。G-Shockこと400系にも乗ることができました。写真は道中(寺田~富野荘間)で撮ったものです。特注品のコントラクトシートはデビュー1年が経過しても綺麗な状態でした。改めて2人掛けシートを撮ると、その贅沢さを感じることができます。1時間くらいまでであればこのシートでも十分に乗車を堪能できます。車内限定のバターサンドは再度リニューアルがされています。乗ったときは抹茶わらびもち味の入った和のテイストに変更になっていました。この他、車内販売は豚まんが追加されるなど、昨年のデビューの時よりもテコ入れがなされ、種類も増えています。あをによしの車内販売メニューは↓↓↓で詳しく見ることができます。https://www.kintetsu.co.jp/senden/aoniyoshi/menu/記念乗車証は運行1周年記念のものが配布されていましたが、残念ながら終わっていたので通常版のものに。また記念に漆塗りのお箸を買ってきました。1周年記念グッズは他にもハンカチやトートバッグ、ふきんなど充実の品ぞろえでした。ビュッフェカウンター隣にある文錦調の壁面も本格的です。復元された果樹対鹿錦は2代目龍村平蔵氏によって手掛けられたものだそうです。洗面台のボウルは信楽焼でした。前回乗ったときは気づかなかったのですが、きちんと細かいこだわりが凝縮されています。改めて撮ってきました平城宮の羅城門です。奈良線の地下化、どうやら凍結される公算もあるみたいで、しばらくはこの眺めも楽しめそうです。あをによしの乗車記は昨年のものを3回に分けて載せてあります。参考として是非皆様ご覧ください。あをによし#1https://plaza.rakuten.co.jp/nametabi/diary/202212290000/あをによし#2https://plaza.rakuten.co.jp/nametabi/diary/202212300000/あをによし#3https://plaza.rakuten.co.jp/nametabi/diary/202212310000/【まとめ】あをによしは平日に乗る場合でも最近はインバウンド客が戻ってきているので、海外のお客さんの割合が高く間際だと切符が取りにくい状態が続いています。乗られるときは早めに計画を立てて席を押さえるようにしていきましょう。また、泊りがけで行くときは、京都市内はホテルの価格がとにかく高騰していて、普通のビジネスホテルですら10000円を超えることも珍しくありません。ですので、市内の観光を絡める場合は、ホテルを大阪市内やその郊外に確保しておくことが必須です。

2023.11.18

コメント(1)

-

塚田農場のチキン南蛮弁当(東京駅、品川駅など)

今回のお弁当は、駅弁ではなく駅ナカのお店で売られているものです。ただ、駅弁よりも美味いデリのお弁当もあるので侮れない存在であります。取り上げたのは宮崎の鶏肉や郷土料理が売りの塚田農場のチキン南蛮弁当です。塚田農場は居酒屋ですが、料理の質が良く人気店の一つでもあるのです。管理人も何回か食べに行ったことがありますが、鶏の炭火焼きやチキン南蛮はホンマ美味いんですよ。チキン南蛮はこのお店のウリの一つで、グランドメニューをお弁当にしたものです。メインは勿論チキン南蛮。甘辛く味付けした鶏の唐揚げにタルタルソースがよく合います。これがとにかくご飯が進む(^~^)。飯テロかつ酒テロ料理の定番であれば、人気が出るのは言うまでもありません。付け合わせのおかずは肉じゃがと卵焼きに漬物。これでお値段は950円とコスパとしてもまずまずの値段。近年、駅弁は全体的に価格が上がっているので手の出にくい方にとってもまだこれは何とか食べられるんじゃないかと思います。味は居酒屋仕込みですのでハイクオリティですし、駅弁にとっては脅威のライバルに確実になる内容でした。デリの弁当はお店の味を気軽に味わえるように値段も抑えているところが多いので、これは助かりました。予算が浮いた分は飲み物やおつまみに回せましたので、これだけでも大きかったです。居酒屋の弁当となりますと、焼き鳥で有名な鳥貴族もお弁当を期間限定で出していたことがありました。お酒に合うように濃いめの味付けになっているのがポイントで、これがご飯が進むほど美味いのです。こういったお弁当が出てくると、車内販売の状況が苦しくなることは理解できます。ただ、ドイツでは駅ナカも車内販売もきちんと共存していますので、付加価値の高い内容をどうやって売っていくか、もっと工夫はできるなあと思う次第なんですよねえ。逆にビュッフェを復活させてこういう類のお弁当を車内のみで売れば、それだけで付加価値は生まれると思いますが、ケータリングについては再考する余地はあるかもしれません。

2023.11.11

コメント(0)

-

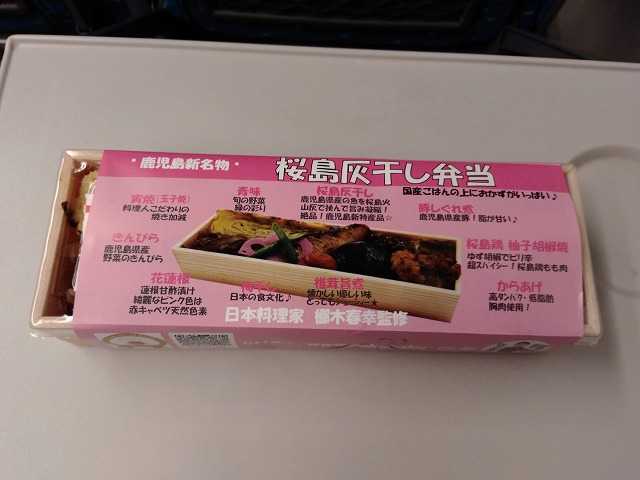

桜島灰干し弁当(鹿児島中央駅)

鹿児島の人気駅弁No.1にもなったお弁当です。灰干しは魚の保存や旨味を出すための干物の一種で、桜島の火山灰に魚の水分を吸わせることにより臭みが取れて旨味が増し、食べやすくなります。実際、学校給食でも食べられているとか。他所ではお目にかかれない独自の製法の弁当なので興味はありましたが、ようやく実食までこぎつけました。灰干し弁当は他の駅弁とも比べると意外にもコンパクトな見た目ですが、そこそこずっしり。メインの灰干しは鹿児島県産の魚とあり、主に鰤が使われているそうですが、管理人が食したときはシイラでした(季節によって使われる魚が変わるみたいです)。その他、おかずとして野菜、卵焼き、きんぴら、花蓮根、梅干し、椎茸旨煮、唐揚げ、桜島鶏の柚子胡椒焼、豚しぐれ煮など、ごはんの量に見合ったものが上にこんもりと並ぶラインナップ。味噌汁をこれに付けると、きちんとした料亭や割烹仕込みの味が車内で楽しめます。手掛けたのは加治木にある樹楽の大将、梛木春幸(なぎ しゅんこう)さん。名前が難読なので自己紹介のときやインタビューは苦慮しそうです・・・。お味ですが、さすが名立たる京都や大阪の料亭・割烹で修業した経験を活かした弁当だけあって本格的です。農水省のフードアクション食文化賞や九州駅弁グランプリの準優勝にも輝いたことがあり、遠出してでもおススメできる弁当の一つでした。灰干しは魚の旨味が強いので、ホンマご飯が進みます(^~^)。他の肉のおかずについても、下味がしっかりとつけられているので美味しく食べられます。最近では輸送駅弁の一つとして博多駅でも買うことが出来るようになりました。この弁当も以前に紹介した薩摩黒膳弁当と並び、36ぷらす3や指宿のたまて箱のお供にも最適です。車内限定の弁当が売り切れたときに補完できるぐらいのグレードですので、旅のオプションとして是非選択肢に入れておきたいですね。

2023.11.05

コメント(0)

-

元祖鶏ちゃんこ弁当

仕事が繁忙期に入り、更新のピッチが遅くなっていること、申し訳ありません。12月の中頃までは忙しくなってきますので、5日~1週間の頻度での更新となります。恐れ入ります。11月~年内のアップ予定です。1、駅弁を3種類ほど2、阪神・オリックスの優勝パレード3、あをによし(2023)4、考察・駅の冷凍自販機についてということで、9月の3連休に日光遠征に出向いたときに朝食代わりに食べてきたのがちゃんこ鍋の駅弁です。ちゃんこ鍋を駅弁にしたのは、コラボ商品で攻めるお馴染みの淡路屋さん。コラボ先は異色かつ異例の日本相撲協会です。協会監修の商品であるだけにかなりの本格派。伝統的に各相撲部屋で食べられる鶏のちゃんこ(ソップ炊き)がベースとなっています。ソップ炊きは二本足で立つ(つまり手をつかない→負けない)ということで、ゲン担ぎとして本場所の初日や千秋楽の日に食べる習慣がある部屋が多いとのこと。ちゃんこ鍋は管理人もレシピの参考のために高砂部屋や宮城野部屋などのHPを見たことがありますが、ソップ炊きについては定番メニューとして出されることが多いそうです。実際の中身についても、鶏肉や鶏つくねがメインとなっていて、これに薄揚げや椎茸、葱などの野菜、うずら卵が入るなど、具材は各相撲部屋のちゃんこをヒントにしたものです。基本の味付けは柚子塩で、さっぱりと朝から食べられます。ひもを引いたら6~7分でアツアツが食べられるあっちっちシリーズにもなっているので、温かいものを食べたいときにはおススメです。これは朝食として食べたものですが、あっさりしていて肉が結構入りました。ご飯は具材の下に隠れているので、温まったら混ぜておじや風に食べても美味しいです。相撲ちゃんこシリーズはこの他にも牛ちゃんこ弁当が姉妹品として売られていて、こちらは淡路屋さん十八番のすき焼きをアレンジしたものになっています。あっちっちシリーズは価格が1500円前後と専門店並みにかかりますが、その分本格派の味が楽しめます。相応の価格の分、量についてご飯はせめてもう少し増やしてほしかったですね。

2023.11.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1